Введение. Географические и природно-климатические условия Кореи

Корейский полуостров — главная арена корейской истории — занимает территорию приблизительно 220 тыс. кв. км, немногим уступая по величине, скажем, Великобритании. Он располагается между 33-й и 43-й параллелями северного полушария, т. е. примерно на тех же широтах, что Греция или Испания. Корейский полуостров омывается с запада Желтым морем (корейцы традиционно именуют его Западным), мелководная прибрежная часть которого изобилует маленькими островами. К югу полуостров отделен от Японских островов Цусимским (Корейским) проливом, в котором лежит самый большой остров Кореи — Чеджудо (старое европейское название — Квельпарт). С востока корейский берег омывает глубокое Японское (Восточное) море, где, за несколькими исключениями, островов почти нет. Окруженный морями с трех сторон, Корейский полуостров с древности стоял на перекрестке международных торговых путей и был открыт культурным влияниям с разных сторон.

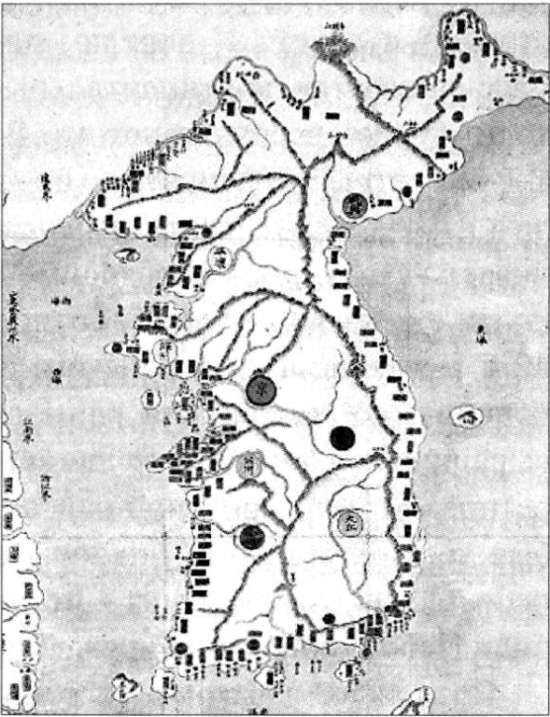

Корейский полуостров отделяют от материкового Китая впадающая в Желтое море р. Амноккан (кит. Ялуцзян) и впадающая в Японское (Восточное) море р. Туманган (кит. Тумэньцзян, традиционное русское наименование — Туманная). По последней проходит сейчас и 16-километровая граница Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) с Россией. Геологический «позвонок» полуострова составляет тянущийся с севера на юг горный хребет Тхэбэк (Пэкту) — «большой стержень», как его часто называют корейцы. Центр и наивысшая точка этой горной системы — гора Пэктусан (кит. Байтоушань, буквально «белоголовая»; по одной из версий, названа так из-за некогда покрывавших ее вершину снегов; высота — 2,744 м) на корейско-китайской границе, окруженная обширными высокогорными плато. С древности считавшаяся священной, гора эта до сих пор является национальным символом как в Южной, так и в Северной Корее (КНДР). Беря свое начало на гористом севере, хребет Тхэбэк идет на юг по восточной части полуострова, параллельно берегу Японского (Восточного) моря. По этому, в то время, как западная часть Северной и Центральной Кореи — преимущественно плодородная равнина, восточный берег полуострова представляет собой нагромождение горных цепей и узких каменистых долин. Крупнейшие речные долины Северной и Центральной Кореи — долина р. Тэдонган (на которой стоит столица современной Северной Кореи г. Пхеньян) на севере и р. Ханган (на которой расположена столица Южной Кореи, г. Сеул) к югу — стали центрами культуры и государственности уже в древности. К востоку от них, на побережье Японского (Восточного) моря, находится горный массив Кымгансан (часто переводится как «Алмазные горы»; высшая точка — пик Пиробон, 1,638 м), за свою красоту считающийся «жемчужиной Кореи». Далее к югу, хребет Тхэбэк переходит во множество отрогов, расходящихся по южной части полуострова; крупнейший из них, Собэк (высшая точка — гора Чирисан, 1,915 м), служит естественной границей между центральной, юго-западной и юго-восточной частями Кореи.

Как и долина реки Ханган в центре полуострова, аллювиальные долины рек Кымган и Ёнсанган в юго-западной его части с древности славились своим плодородием. Естественным центром юго-восточной Кореи являлась, в свою очередь, долина р. Нактонган — «Нила Кореи», второй по длине реки в стране, в долине которой зарождалась древняя корейская культура. Примерно 70 % территории Кореи покрыто горами и холмами и непригодно для земледелия, что вызывает неправдоподобно высокую концентрацию населения в речных долинах. Впрочем, и в долинах, за исключением аллювиальных почв у речных берегов, почвы — в основном желтоземы и красноземы с высоким содержанием песка и горных пород — требуют применения удобрений для получения сносных урожаев. В условиях муссонного климата Кореи, когда за несколько недель сезона дождей (кор. чанма) выпадает около 60 % всех годовых осадков, нет ничего удивительного в том, что реки, высыхающие и становящиеся несудоходными зимой, почти всегда разливаются летом. Учитывая, что культура риса — основной пищи корейцев, до сих пор выращиваемой 80 % корейских крестьян, — требует полива полей еще до начала сезона дождей, становится понятным, сколь важной была и является для Кореи ирригация — строительство дамб, плотин и водохранилищ, способных сохранить воду до сева весной и спасти недозревший рис от наводнений летом. Крупномасштабные ирригационные работы же требуют, в свою очередь, сильной централизованной власти, способной мобилизовать население на строительство и гарантировать поддержание дамб и плотин в порядке. Поэтому неудивительно, что тенденция к высокой степени государственной централизации красной нитью проходит через всю историю традиционной Кореи и ощутимо дает себя знать сегодня (см. ниже).

Так, в виде гигантского ствола с мощными ветвями, представляли себе горные хребты полуострова традиционные географы Кореи.

Климатически Корея (за исключением высокогорных плато Севера и части о. Чеджудо) относится к зоне умеренного климата, но, как уже говорилось, сильно подвержена влиянию муссонов. Это и неудивительно — ведь полуостров находится на границе континентальной климатической зоны Северо-Восточной Азии и западного «ободка» Тихого океана. Холодные ветры, дующие зимой с северной части континента (Сибирь, Дальний Восток) в направлении океана, делают зиму относительно холодной (средняя температура января 0…-5° в средней части страны) и сухой. К апрелю, однако, давление сибирских воздушных масс снижается, континентальные ветры слабеют, и на полуостров приходит теплая весенняя погода. В конце июля приходят муссонные океанские ветры и начинается продолжающийся до начала августа сезон дождей — за этот период выпадает до 600–700 мм осадков, что обеспечивает всходы риса необходимой влагой. 80-90-процентная влажность, почти ежедневные ливни и относительно высокие температуры (до 38–40 °C в жаркие дни) корейского лета — не самая лучшая погода для европейца, но именно эта климатическая комбинация благоприятна для выращивания риса — традиционно основной пищи обитателей полу-острова. Самой приятной считается в Корее осенняя погода, когда слабые континентальные циклоны обеспечивают свежий ветерок и ясное небо. Осень издавна была в Корее сезоном праздников — люди благодарили Небо и предков за урожай и подводили итоги прошедшего года.

Возможно, что когда-то равнины Кореи были покрыты лесами, но сейчас практически вся равнинная территория страны или заселена, или распахана — ведь уровень плотности населения в Корее и так один из самых высоких в мире (около 450 чел. на кв. км в современной Южной Корее и 167 чел. на кв. км в Северной Корее), а горные массивы, составляющие большую часть территории страны, непригодны для жилья! Для современного корейца, «лес» означает «горы» — ибо корейские горы представляют собой непревзойденное по красоте гармоническое сочетание скалистых отрогов и пиков с лесами и рощами. Горы полуострова покрыты как хвойными (сосна, кедр), так и лиственными (каштан, клен, различные виды дуба, дзельква из семейства ильмовых, береза, и т. д.) и вечнозелеными лиственными деревьями, а на острове Чеджудо, с его субтропическим климатом, прижились даже завезенные туда уже в Новое Время мандарины, пальмы и бананы. Некогда в горах в изобилии водились давно исчезнувшие на равнине тигры, дикие кабаны, олени и косули, но, в результате «наступления» человека — охоты, войн, развития туризма в последние десятилетия и т. д. — они сохранились, скорее всего, лишь в труднодоступных частях горных массивов Севера. В целом, как можно заметить, экологическую систему Кореи характеризует высокий уровень антропогенности — влияния деятельности человека.

Всегда ли Корея была такой, какой мы видим ее сейчас — перенаселенной страной с не очень плодородными почвами даже на равнине, где распахана или застроена большая часть равнинных земель, а понятия «дикая флора» или «дикая фауна» постепенно утрачивают свое значение? Если сейчас, кроме относительно крупных залежей золота, магнезита и графита, а также некоторого количества известняка, молибдена, вольфрама, свинцово-цинковых и никелевых руд и некоторых других минералов, Корея практически не имеет никаких других природных ресурсов, то была ли она также бедна ресурсами и в древности? Древние китайские и японские памятники позволяют с уверенностью сказать, что, по меркам древних времен, Корея отнюдь не была лишена того, что считалось «ресурсами» с точки зрения современников. Так, священная дворцовая хроника древней Японии, Кодзики (712 г.), говорит о государстве Силла в юго-восточной части Кореи, как о «стране, изобилующей золотом, серебром, и разными видами редких сокровищ»[1]. Китайские хроники, начиная с Саньго чжи (сост. в конце III в., дополнена в V в.), восхваляли плодородие земель южной части полуострова («пригодных для возделывания пяти злаков») и подчеркивали, что именно небольшие владения (по современной терминологии, протогосударства) южной Кореи снабжали железом китайские колонии на севере полуострова и Японские острова[2]. Все эти письменные данные о добыче и обработке металлических руд в древней Корее прекрасно подтверждены материалами археологических раскопок. Итак, по меркам своей эпохи древняя Корея вовсе не была бедна ресурсами — наоборот, богатые по тому времени залежи железных и золотых руд (а также яшмы; на побережье добывался и жемчуг) и передовые технологии их обработки позволяли ей играть важную роль в международных торговых связях. Но от перенаселенности она страдала уже тогда: по данным китайской хроники Синь Тан шу (составлена в 1044–1060 гг.), в древнекорейском государстве Пэкче на момент его гибели (660 г.) было 760 тыс. дворов, т. е. проживало около трех с половиной миллионов человек. Примерно столько же крестьянских дворов (740 тыс.) насчитывается на бывших пэкческих землях (современные провинции Чхунчхон, Чолла и Чеджудо) и сейчас. Даже если учесть, что в XX в. урбанизация сильно сократила население корейской деревни, нельзя не отметить, что уже в VII в. число жителей этой части страны приближалось к экологически максимально допустимому уровню. Впрочем, определенный опыт урбанизации Корея имела уже в древности — к концу IX в. в столице государства Силла (совр. г. Кёнджу) и ее окрестностях, согласно данным письменных источников (возможно, несколько преувеличенным), было около 180 тыс. дворов, т. е. жило около 800–900 тыс. человек. Положение в сельской части Силла этого периода помогают понять обнаруженные в японском императорском хранилище Сёсоин в 1933 г. силлаские налоговые документы (составленные, по-видимому, в 695 или 755 г.). Из этого источника видно, что, при относительно большом (по сравнению с позднейшими эпохами) размере надела на крестьянский двор в среднем, примерно 66 % дворов все же относилось к самой низшей из девяти налоговых категорий — им не хватало или земли, или работников. Беднейшие дворы, неспособные самостоятельно нести бремя налогов и повинностей, были вынуждены или прибегать к патронажу богатых соседей, или уходить из родных мест в поисках лучшей доли[3]. Об истоках отраженной в налоговых документах деревенского неравенства и бедности идет много споров, но, как кажется, наряду с факторами социальными — чрезмерной эксплуатацией со стороны государства и местных старейшин, скупкой и захватом крестьянских земель местными чиновниками и старейшинами, низкой средней продолжительностью жизни (20–30 лет) и частыми потерями кормильцев, ввергающими семью в нищету, и т. д. — действовал и базовый экологический фактор — ограниченность доступного земельного фонда, невозможность для растущего (по вышеуказанным причинам) числа безземельных и малоземельных поправить свои дела за счет поднятия целины. Не лучшим было положение в деревне с землей вплоть до начала массовой урбанизации и в современный период — к концу японской колониальной эпохи на одного корейского крестьянина (а крестьяне тогда составляли более 65 % всего населения) приходилось всего 0,3 гектара обрабатываемой земли, что мало даже по дальневосточным меркам.

Чтобы прокормить большое население в стесненных и ухудшающихся экологических условиях, Корея уже в древности не могла не сделать в области сельского хозяйства выбор в пользу самой эффективной и высокоурожайной из известных традиционному дальневосточному обществу технологий — заливного риса. Эта технология требует системы искусственного орошения, и таковая на уровне отдельных деревень начала создаваться в Корее с очень древних времен, а с началом оформления ранней государственности в I–IV вв. государственная бюрократия, заинтересованная в стабилизации и увеличении налоговых поступлений, естественным образом берет на себя ответственность за строительство и поддержание в порядке крупных гидротехнических сооружений. В 330 г. Пэкче впервые строит большое водохранилище (окружностью в «1800 шагов[4]» — диаметр силлаской столичной крепости тех времен). Почти через столетие, в 429 г., дамба еще большего размера («2170 шагов») сооружается в Силла, а после того, как в начале VI в. в Силла начинает закрепляться централизованная административная организация, приказы местным властям по всей стране отремонтировать дамбы и плотины (первый из которых был издан в 531 г.) становятся регулярным — и очень важным — элементом государственного управления[5]. О том, что означал государев приказ такого рода на практике, нам могут поведать памятные стелы той эпохи, подробно фиксировавшие детали строительства и ремонта гидротехнических сооружений — скажем, стела 536 г. (деревня Тонам уезда Ёнчхон пров. Сев. Кёнсан), повествующая о том, как семь тысяч местных крестьян, мобилизованных столичными и местными чиновниками, строили большую плотину и водохранилище в этих местах, или стела 578 г. (найдена в г. Тэгу в 1946 г.), рассказывающая о том, как сравнительно небольшую (окружностью в 140 «шагов») деревенскую плотину строили 13 дней 312 местных жителей, руководимых столичными монахами и местными администраторами[6]. Укоренившиеся в IV–VI вв., государственные мобилизации населения на гидротехнические работы оставались типичны для корейской реальности вплоть до конца традиционного периода. Какой же эффект государственное вмешательство в аграрную экономику и система «призыва» жителей на выполнение трудовой повинности имели на формирование административной практики как целого, а также государственного сознания управленцев и управляемых?

В принципе, «ирригационные» мобилизации были только частью мобилизационной системы в целом, направленной прежде всего на военные задачи (укомплектование армии и строительство крепостей), а также на обслуживание нужд бюрократического аппарата (строительство складов) и престижного потребления правящей верхушки (строительство дворцов). Но, в отличие от разорительных войн или раздражавших народ мобилизаций на ненужное ему дворцовое строительство, государственная забота об ирригации приносила пользу не только администраторам (в виде увеличивавшихся налоговых поступлений), но и населению — в условиях ограниченности земельного фонда, о которых упоминалось выше, лишь крупномасштабные технические усовершенствования, такие, как дамбы и плотины, могли обеспечить общинникам стабильное расширенное воспроизводство. В результате у народа укреплялось существовавшее и до этого представление о государстве — которое виделось законным наследником более ранних родоплеменных институтов — как «благодетеле» подданных, обеспечивающем их экономическое благосостояние и потому имеющем право требовать от них безусловной лояльности. Вмешательство государства в экономическую жизнь стало восприниматься как естественное и, более того, необходимое, а то, что «активная» экономическая политика государства отрывала тысячи людей от их хозяйств — как нормальная часть социальной жизни. Одним словом, через свою ирригационную деятельность государство легитимизировало свое право на вмешательство в экономику вообще и свое право ограничивать личную свободу подданных, используя их время и труд по своему усмотрению. Административная необходимость — воспринимаемая теперь как синоним «общего блага» — получила неоспариваемый приоритет перед личными нуждами и заботами низов. Трудовые мобилизации — на сельскохозяйственные работы, строительство и т. д. — практикуются на регулярной основе и сейчас в Северной Корее, не вызывая особенного недовольства населения, для которого идея законного права администраторов на распоряжение рабочей силой и временем управляемых — естественно, «в интересах» управляемых — давно уже стала частью культурной традиции. Но, при всех негативных долговременных эффектах «мобилизационной культуры» традиционной Кореи, о которых заставляют задуматься и сегодняшние политические реалии полуострова, не надо забывать, что в течение долгих веков государственная ирригационная политика играла положительную хозяйственную роль, выводя общество из экологического кризиса, неизбежного в природных условиях Кореи. В густонаселенной стране с ограниченными ресурсами (прежде всего земельными и водными) вмешательство государства ради «выживания всех» считалось и будет считаться благом, даже если при этом нарушаются права и интересы отдельной личности.

Кроме легитимизации мобилизационных функций власти, ирригационная экономика традиционной Кореи имела своим последствием идентификацию «власти» прежде всего со «знанием». Идея, что знающий имеет право управлять незнающими, и последние обязаны обеспечивать материальное благосостояние первого, содержалась в теоретическом виде во взятых корейскими государствами уже с «формативного» периода на вооружение в качестве идеологии власти конфуцианских писаниях. Но практически она демонстрировалась общинникам прежде всего тогда, когда грамотный чиновник и образованные техники из столицы приезжали в окраинные деревни мобилизовать крестьян, руководить сооружением дамб и резервуаров, и фиксировать все детали этих работ на каменных стелах. Общинники привыкали к тому, что знание не только освобождает от необходимости работать руками, но и дает право распоряжаться чужим трудом. После того, как в X в. система конфуцианских государственных экзаменов стала важным (а потом и основным) каналом социальной мобильности, эта популярная идея «знания как пути к власти» дала импульс широчайшей конфуцианизации корейской жизни — распространению не только самих конфуцианских знаний (нужных для успеха на экзаменах), но и сопутствующих им норм, обычаев, морали. Стремление к образованию — прежде всего, конечно, как к средству повышения социального статуса, — и жесткие представления о конфуцианских «приличиях» и «этике» остаются частью жизни обеих Корей по сей день.

Конечно, нельзя соглашаться полностью со сторонниками географического детерминизма — теми, кто считает, что природные условия жестко определяют ход истории того или иного общества. Далек автор и от популярной в свое время теории «восточного деспотизма», согласно которой высокий уровень государственной централизации ряда незападных обществ выводился из их зависимости от искусственной ирригации. Но, не абсолютизируя ни в коем случае роль природных факторов, нельзя в то же время не отметить, что перманентное ощущение экологического кризиса, постоянная актуальность проблемы выживания коллектива как целого в неблагоприятных природных условиях не могли не оставить определенного отпечатка на корейском обществе, его представлениях о роли государства, его этике «благодарности» и «преданности».

В традициях советской историографии, с ее до предела упрощенным «формационным» подходом, было искать в истории корейского общества «поступательное движение» — от «раннего феодализма» к «зрелому феодализму», а затем и к «зачаткам капиталистического развития». В историографии КНДР те же тенденции оказались доведенными до абсурда: раннеклассовое общество в Корее на самом раннем этапе (Древний Чосон) безо всяких серьезных оснований причисляется к «рабовладельческому», протогосударственные образования с II–I вв. до н. э. объявляются «феодальными», а с XVI в. начинаются усиленные поиски «капиталистического развития». Схематизмом, хотя и несколько иного рода, грешит и националистическая историография Южной Кореи: как «древние государства» (II–X вв.), так и династия Корё (X–XIV вв.) объявляются «аристократическими обществами», в то время как в отношении династии Чосон (XIV–XX вв.) постоянно подчеркивается ее «централизованно-бюрократический» характер, как будто чосонские землевладельцы-чиновники чем-то качественно отличались от своих корёских предшественников. Путаница с терминами является неизбежным следствием коренного несоответствия современной историографической терминологии, в основном выработанной на опыте изучения европейского прошлого, и реалий традиционного классового общества Корейского полуострова.

Модель, на которой были построены первые государства полуострова и которая в основных своих чертах дожила до IX в., основывалась на сочетании трех основных элементов. Во-первых, власть и богатство (прежде всего крупная земельная собственность) были монополизированы очень узким слоем родовой знати из нескольких, а иногда даже практически одного (как в Силла) расширенного клана. По явному сходству этого сословия с тем, что в европейской истории известно как «аристократия», раннеклассовое общество Корейского полуострова можно в определенном смысле именовать «аристократическим». Но при этом нельзя забывать, что, в отличие, скажем, от феодальной аристократии Европы схожего периода (V–X вв.), ничего похожего на автономию от центральной власти знать Корейского полуострова не имела: в связи с описанными выше особенностями географии, демографии и социальной структуры (перенаселение и необходимость в ирригации и мобилизациях на гидротехнические работы), вторым ключевым элементом «корейской модели» была сильная централизованная власть. Действуя в интересах господствующего сословия как целого, власть постоянно входила в конфликты с отдельными «аристократическими» кликами, которые и составляют основное содержание политической истории в Объединенном Силла (VII–X вв.). Пока центральный административный аппарат был достаточно силен, он мог защищать третий элемент модели — свободных крестьян-налогоплательщиков, содержавших государственную власть, — от произвола со стороны знати. Но как только (к концу IX в.) государственная власть оказалась достаточно расшатанной, крупные землевладельцы на местах быстро превратили ранее свободных общинников в подобие крепостных. Раннегосударственная модель, основывавшаяся на балансе между государственной администрацией и «аристократическим» обществом, рухнула, и на какое-то время (IX-Х вв.) Корейский полуостров, разделенный на множество частей знатными землевладельцами и их вооруженными вассалами, стал напоминать Западную Европу того же периода.

Однако, в отличие от Европы, на перенаселенном Корейском полуострове феодальная раздробленность серьезно угрожала основному производственному процессу — интенсивному земледелию, основанному на ирригации. В итоге, к концу X в. раннегосударственная модель — баланс между землевладельческими и государственными интересами — оказалась воспроизведенной в обществе Корё, но уже на качественно совершенно другом, более высоком и сложном уровне. С одной стороны, крупное и среднее привилегированное землевладельческое («аристократическое») сословие стало гораздо шире, в его составе появились разнообразные субстраты. Периоды нестабильности (десятилетия после военного мятежа 1170 гг., время монгольского нашествия) давали возможность порой даже выходцам из самых низов общества (рабов) обзавестись землей и «аристократическим» статусом. С другой стороны, значительно сложнее стал и государственный аппарат, более похожий на китайские образцы. Формирование бюрократии по меритократическому принципу («за заслуги и таланты» — через государственные экзамены) повышало социальную мобильность прежде всего внутри господствующего сословия — на высшие должности мог претендовать, при определенных личных качествах, даже небогатый провинциальный землевладелец. Эта модель была закреплена, усложнена и развита в чосонском обществе. Гарантировав землевладельческой элите (янбанам) ее собственность и привилегии и жестко ограничив все возможности социального роста для свободных общинников, правители раннего Чосона в XV в. укрепили и усложнили государственный аппарат до уровня, достигнутого во всем мире в тот период лишь Минским Китаем. В результате общество стабилизировалось. С конца XV в. Корея практически не знала сепаратистских мятежей, и даже дворцовые перевороты были относительно редки: разветвленная и рациональная административная система давала практически всем членам господствующего сословия в той или иной степени возможности для участия в общественной и политической жизни. Одно из самых стабильных и хорошо управляемых обществ тогдашнего мира, Корея отличалась очень высоким уровнем грамотности, образования и здравоохранения. В то же время «корейская модель» практически не оставляла пространства для серьезного развития товарно-денежных отношений — привилегированная корпорация землевладельцев-чиновников разными путями (налоги, арендная плата за землю, вымогательство, и т. д.) экспроприировала у непосредственных производителей практически весь прибавочный продукт, в то же время совершенно не используя его для целей капиталистического накопления. Модель, к тому же сцементированная идеализировавшей натуральное хозяйство неоконфуцианской идеологией, была слишком стабильна для того, чтобы позволить произойти каким-либо серьезным переменам в производственных отношениях. Прогресс в сельском хозяйстве и развитие торговли в XVIII–XIX вв. стимулировали коррупцию и вымогательство, которые в итоге в значительной степени свели на нет положительные подвижки в экономике. Корея не являлась «феодальным» обществом, развивавшемся по направлению к «капитализму». Если вооруженная интервенция империалистических держав в конце XIX в. не включила бы Корею в мировую капиталистическую экономику, административный хаос и кризис были бы, скорее всего, преодолены через основание новой династии, в которой «корейская модель» — корпоративное господство землевладельцев-чиновников над свободными общинниками — вышла бы на качественно новый уровень. Возможно, что в очень далекой перспективе эта модель могла привести к развитию товарно-денежных отношений и формированию капиталистического общества. Однако в реальном историческом времени этот потенциал традиционного корейского общества значительного развития не получил.

Различаясь в характеристике социальной структуры традиционной Кореи, историографические традиции Южной и Северной Кореи в то же время похожи друг на друга утверждением, что «корейский народ», «субъект корейской истории», сформировался якобы уже в древности. Если северокорейские историки возводят формирование «гомогенной корейской нации» уже ко временам Древнего Чосона (а в последнее время — вообще чуть ли не к палеолиту), то даже те южнокорейские специалисты, которые справедливо указывают на значительные различия в этнокультурных комплексах Пэкче, Когурё и Силла, часто утверждают, что в период Объединенного Силла якобы произошла уже «гомогенизация» подчиненного силласким правителям населения. Утверждения подобного характера, однако, весьма спорны — источники показывают, что вплоть до конца этого периода потомки подданных Когурё и Пэкче упрямо считали себя именно когурёсцами и пэкчесцами. Крайне сложным является и вопрос о «гомогенизации» населения в период Коре. С одной стороны, формирование общего этнокультурного самосознания, которое очень условно можно назвать «протонациональным», было ускорено общенародной борьбой с монгольскими завоевателями. С другой стороны, однако, сепаратистские мятежи под лозунгом, скажем, восстановления государства Силла, случались и в этот период. О формировании более или менее гомогенного общекорейского правящего сословия можно, по-видимому, говорить лишь в применении к XV в. — периоду общей стабилизации в политическом, социальном и культурном отношении. В то же время, несмотря на то, что изобретение корейского алфавита облегчило проникновение конфуцианских норм в простонародную среду, простолюдины различных уездов и провинций оставались, в условиях натуральной экономики, практически изолированными друг от друга. Мышление господствующего слоя — хотя он и был относительно гомогенным в культурном отношении — до самого конца чосонского периода основывалось на сословных конфуцианских, но не «национальных» ценностях. Горизонт же простолюдинов — на которых конфуцианская идеология также оказывала немалое влияние — был ограничен рамками «своего» села или района. В этом смысле, нельзя забывать, что в данной работе мы именуем подданных традиционных династий Корейского полуострова «корейцами» лишь условно: те элементы «протонационального» сознания, что существовали в развитом классовом обществе Корейского полуострова, все равно оставались вторичны по отношению к сословной этике или региональной идентичности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК