Фрагментарий девятый АНАТОМИЯ ФРЕГАТА

«Флот - прибежище порочных и приют неудачников. Здесь детища бедствий встречаются с чадами недоли, а чада недоли встречаются с отпрысками греха. Обанкротившиеся маклеры, чистильщики сапог, шулера и кузнецы собираются здесь воедино, а вышедшие в тираж лудильщики, часовщики, писаря, холодные сапожники, доктора, фермеры и юристы вспоминают свое прошлое и толкуют о добром старом времени. Если бы фрегат потерпел крушение у необитаемых берегов, его команда могла бы создать своими силами новую Александрию и населить ее всеми теми, кто придал бы ей блеск столицы». Так писал Герман Мелвилл, завербовавшийся в 1843 году на фрегат Соединенных Штатов матросом второй статьи, прослуживший на нем более года и рассказавший обо всем, что он там видел, в книге «Белый бушлат». Разумеется, Мелвилл ведет речь в первую очередь об американских моряках, но вряд ли случайны встречающиеся у него то там, то тут параллели с флотами иных стран. Да и всякий читатель, знакомый более или менее с маринистской литературой, находит в этой книге немало других удивительных реминисценций, возникающих по ходу чтения. «Белый бушлат» - это документ эпохи, это зеркало морской жизни первой половины прошлого века. Он интернационален.

«Для виселицы и флота всякий хорош», - гласила расхожая поговорка того времени. Наверное, она куда древнее, чем считал сам Мелвилл. Как Марк Антоний комплектовал скамьи гребцов для своего флота всяким сбродом вплоть до погонщиков ослов, так и во все последующие века портовые кабаки были ареной самой настоящей охоты за теми, кого эти охотники потом глумливо назовут моряками. Современник Мелвилла, прославленный писатель-маринист капитан Фредерик Мариэтт выступил в 1822 году с трактатом «За упразднение насильственной вербовки». Выступил в то время, когда в одной только Англии процветали сорок шесть официальных пунктов насильственной вербовки во флот. А сколько было эфемерных, не поддающихся учету! В торговый флот - стремились, военного - бежали, хотя разница между ними была не так уж и велика в смысле заработка. Дело было в ином - в драконовских уставах военного флота, низводивших человека до уровня скотины. Потому-то люди, сколько-нибудь смыслящие в морском деле, предпочитали продаваться на купеческие или хотя бы китобойные суда.

На американском военном фрегате времени Мелвилла кроме адмирала или коммодора-командира соединения, не имеющего адмиральского чина (если фрегат был флагманским), - и командира были старший офицер, шесть-семь лейтенантов, штурман, ревизор, судовой священник, лекарь, несколько офицеров морской пехоты и преподаватель кадетов. Все эти лица по крайней мере четырежды в день встречались в кают-компании.

Кают-компания была их столовой и их клубом. Она состояла из двух неравной величины помещений, разделенных дверью (как правило застекленной) с пышными и тяжелыми портьерами.

Меньшее сверкало белизной хрустящих от крахмала скатертей и салфеток, блеском дорогих серебряных приборов и лаком резных кресел. Все это великолепие отражалось в матовых или прозрачных до невидимости стеклах пузатых буфетов, выстроившихся вдоль переборок и уставленных целыми выставками хрустальной посуды на все случаи жизни. В них имелся полный набор того, что необходимо для самого изысканного светского ужина. Офицеры отмечали здесь дни своего рождения и дни рождения корабля, обмывали в коньяке или шампанском новенькие ордена или знаки различия, чествовали отличившихся товарищей, устраивали вечера в честь государственных и морских праздников, а в королевских флотах - еще и в честь тезоименитства царствующей особы. Столы нередко были оборудованы «скрипками», теперь, к сожалению, вышедшими из моды: это была система кардановых подвесов, сохраняющая горизонтальное положение стола во время любой качки.

Главным украшением второго помещения обычно был рояль - на случай, если бы кто-нибудь из господ офицеров вздумал помузицировать, и имелась гитара. Здесь можно было сыграть партию в шахматы, перекинуться в бридж, расписать пульку, выкурить сигару, выкушать рюмочку. Дежурный вестовой, вызываемый звонком, бесшумно ступал по толстым пушистым коврам, выполнял любые капризы отдыхающего от судовых забот начальства и периодически обносил кают-компанию подносом, уставленным разнокалиберными рюмками, фужерами, бутылками, сифонами. Сигары, табак, спиртное и фрукты обычно приобретались вскладчину, но бывало, что угощение шло за счет старшего офицера - хозяина кают-компании, а иной раз и командир присылал кое-что от щедрот своих из собственного «капитанского погреба». Над удобными креслами и диванами по переборкам тянулась портретная галерея - то был полный набор прежних командиров этого корабля. Только два портрета были сменными - президента (или царствующего монарха) и главнокомандующего флотом, они были покрупнее размером. Интерьеры обоих помещений оживляли также полотна известных художников, как правило, на морскую тему. Звучала тихая музыка, шлепали по столу игральные карты, журчала там и сям неторопливая беседа, в любую минуту готовая сделаться всеобщей. Именно отсюда, из кают-компании, вышло многое из того, что окрестили потом «морской травлей», морскими байками. Немало легенд и морских обычаев зародилось тоже здесь.

Рангом ниже шли кондукторы - главный боцман, комендор, плотник и парусных дел мастер.

Где-то между этими двумя ступеньками располагались кадеты, лица весьма привилегированные.

Дальше шла, по выражению Мелвилла, «компания трудно определимых существ, также столующихся отдельно от матросов - начальник судовой полиции, баталер, судовые капралы, сержанты морской пехоты и подшкипер.

В основании этой пирамиды были полтысячи нижних чинов - матросов и солдат.

Первый их шаг к морю пролегал на суше. Соблазненный щедрыми посулами или накачанный до бесчувствия ромом, юноша ставил свою подпись под кабальным контрактом. Часто это была не подпись, а крестик или отпечаток пальца - либо потому, что он не был грамотеем, либо потому, что вербовщики «расписались» за него, озаботившись предварительно должным количеством свидетелей. Такое случалось чаще всего в ночь перед отплытием, и новоявленный мореход просыпался уже под плеск волн и мерный скрип переборок. И у него уже были свой судовой номер (как у арестанта), номер обеденного бачка и койки, о которых он еще не ведал ни сном, ни духом, а в судовой канцелярии к его карточке было аккуратно подклеено удостоверение лекаря о том, что сей новобранец обладает отменным здоровьем и потому годен ко всем тяготам морской службы в течение трех лет.

Протесты? Да, верно, они бывали. И часто сопровождались слезными мольбами и истериками. Если это изъявление чувств не удавалось пресечь в самом начале, новичка сажали в карцер, но кормили хорошо.

Когда же и такое сочетание кнута и пряника не давало результата, его извлекали однажды утром из карцера на свет Божий судовые полицейские и отводили под белы руки на верхнюю палубу к грот-мачте. Там уже дожидалась выстроенная по правому борту команда, а впереди строя маячили фигуры старшего офицера, корабельного священника и лекаря.

Еще до того, как арестант успевал подняться из карцера на палубу, к грот-мачте выходил из своей каюты командир корабля - «первый после Бога», как его числят и сейчас на всех флотах. Он извлекал из кармана рапорт тюремщиков, полученный накануне вечером, и в гнетущей тишине зачитывал его вслух. Тут же он мог предъявить команде - а мог и не предъявить - контракт с подписью арестованного, из коего явствовало, что тот добровольно отдал себя на такой-то срок в его, командира, власть. Все оказывалось яснее ясного: бунт на военном корабле.

Командир делал знак, и на палубу выводили провинившегося, откуда-то из-за надстройки, где он дожидался этого печального момента, клацая от страха зубами. Впереди шел начальник полиции, помахивая символом своей власти - крепкой пальмовой тростью. За ним, беспокойно озираясь но сторонам, плелся бунтовщик, сопровождаемый бесстрастными полицейскими. Замыкал шествие вооруженный по уставу морской пехотинец. Конечно, возможны были и варианты.

Лекарь бегло осматривал беднягу и давал заключение о сиюминутном состоянии его здоровья.

Если арестант был истощен, эскулап мог рекомендовать командиру отложить наказание до лучших, времен. Но не отменить: всякий проступок должен быть наказан, так гласил устав. Просто его, так сказать, записывали в «кредитную карточку», рано или поздно подлежащую непременной оплате.

Если же лекарь счел осмотр удовлетворительным, с провинившегося сдирали рубаху, затыкали ему рот кляпом, чтобы он не откусил себе язык, затем стоя или на коленях привязывали его к мачте, так что он охватывал ее руками, и командир давал знак первому боцманмату (помощнику боцмана), отчетливо называя вслух цифру. Свод законов военного времени Соединенных Штатов ограничивал число ударов сотней, это применялось только к тем, кто не приговаривался к смерти. На первый же раз и за одну провинность, согласно морскому уставу, максимумом была дюжина (в английском флоте - три дюжины: должно быть, этим пунктом королевские подданные утверждали свое физическое превосходство над изнеженными республиканцами): ведь наказанный должен был оклематься как можно быстрее и приступить к исполнению своих обязанностей. На первый же случай вроде этого наказание часто бывало чисто символическим - какие-нибудь полдюжины ударов. Просто надо было научить новичка уму-разуму, внушить ему, что шутки кончились еще на берегу. Боцманмат извлекал знаменитую на всех флотах девятихвостую кошку, сделанную из выбленочного троса. Каждый ее «хвост» имел длину пятнадцать дюймов, и через равные промежутки па нем располагались кнопы (узлы), причем один из них - на конце. Встряхнув ее как следует, чтобы расправить, боцманмат приступал к делу.

В морских уставах с момента их возникновения и вплоть до XX века была оговорена целая система наказаний, от самых легких (столько-то дней без рома или грога, столько-то дней или раз без увольнения на берег, столько-то вычетов из зарплаты) до максимального. Вот лишь некоторые статьи, приведенные Мелвиллом: созыв или попытка созыва мятежной сходки или собрания, отказ от выполнения приказания своего начальника, вызов его на дуэль, применение к нему силы или угрозы оружием, сон во время вахты, - во всех этих случаях командиру не требовалось ломать голову о назначении меры наказания, смертная казнь была неотвратима. Такие поступки, как кража или драка, игра в карты или кости, пьянство или отлынивание от работы наказывались кошкой у грот-мачты, но чаще обходилось ударами на ходу линьком с кнопом на конце, хранящимся свернутым в тулье шляпы боцманов, их помощников или полицейских.

К наказаниям средней тяжести можно отнести хорошо знакомое из практики античных флотов «килевание» - протягивание под килем с «выдержкой» под ним или без нее. Его могли применять и в виде... особой милости: когда проступок не мог остаться безнаказанным, но был совершен очень ценным и в общем смирным членом экипажа, и командир знал, что тот - отличный пловец и ныряльщик. Тогда эта церемония могла быть даже удовольствием для наказуемого, например в жарких тропиках, но в то же время острасткой для остальных. Состояла эта экзекуция в следующем. К нокам грота-рея прикреплялись тали и пропускались под днищем. С одного конца к ним привязывали на решетчатом рустере преступника и по команде протаскивали его под килем взад-вперед определенное количество раз. Для хорошего пловца, как уже говорилось, это не представляло трудности. Но таких было мало, и обычно к концу экзекуции наказанный извлекался из воды полузадохшимся, с ободранной об острый ракушечный панцирь на днище спиной, а то и с раскроенным черепом. Такое развлечение доставляли себе не только американские капитаны, но и английские, и французские.

Известны и варианты этого наказания, зависевшие зачастую от оборудования корабельных палуб и фантазии «судьи». Наиболее распространенным было «купание с рея» (или с бушприта, или с крамбола, или просто с борта). В этом случае тали с тросом не пропускались под днищем, а укреплялись на ноке рея и к ним подвешивали провинившегося вниз головой или вверх, но с привязанным к ногам грузом, и периодически отпускали трос, так что несчастный, словно якорь, врезался в воду. Ну, а под водой или на воде, когда он выныривал, его держали ровно столько, сколько требовалось, чтобы штрафник не захлебнулся, а зрители получили удовольствие. Эта процедура повторялась несколько раз. «Купание с рея» могло быть и «сухим», когда человека подвешивали к горденю за кисти рук, стравливали до воды, не окуная в нее, и оставляли так висеть на определенное время.

Из других наказаний можно упомянуть, например, прибивание руки к мачте (особенно часто это применялось к мелким воришкам, к забывшим отдать честь и прочим в таком же роде) или привязывание человека к мачте за руки и за ноги - иногда это тоже делалось с выдумкой: привязанный мог быть одет или обнажен, в кандалах или без; мог касаться палубы только кончиками пальцев ног; руки могли быть на уровне плеч или подняты высоко над головой; руки и ноги могли быть притянуты друг к другу, так что наказанный сидел; он мог сидеть просто на палубе, скрючившись в три погибели, а мог и на чем-нибудь менее комфортабельном - например, на лафете стреляющей пушки; ему могли лить или медленно капать воду на голову - и так далее. Фантазия в этом деле была неистощимой, а иногда к ней примешивалась еще и добрая доля юмора.

Самым варварским и тяжелым наказанием была прогонка сквозь строй эскадры, осуществлявшаяся по приговору военно-полевого суда, - например по отношению к дезертирам. Как и в любых других случаях, вся команда высвистывалась наверх, к грот-мачте. Перед строем зачитывался приговор, затем начиналось действо. Чтобы подчеркнуть особую суровость наказания, все удары при прогонке сквозь строй эскадры должны были наноситься равномерно, с одинаковой силой, а поскольку наносящий их неизбежно уставал, то после каждой дюжины ударов все четыре боцманмата сменяли друг друга. Основная часть наказания должна была совершаться на таком корабле, где служил осужденный. За экзекуцией внимательно следил лекарь, и если он утверждал, что обвиняемый не выдержит и тем ускользнет от справедливого возмездия, бедолагу укладывали в лазарет, а затем следовало продолжение.

После того как положенное количество ударов на своем корабле было отсчитано, на несчастного, уже окровавленного от поясницы до шеи, набрасывали рубаху и под бравурный марш вели к трапу. Дальше были возможны два варианта. Или его развозили на баркасе по всем остальным кораблям эскадры, и он получал на каждом причитавшуюся ему долю при полном сборе зрителей, вскарабкавшихся на ванты. Или сажали на такой же баркас, но оборудованный платформой «наподобие эшафота с двумя торчащими из нее алебардами, похожими на те, что применяются в английской армии» (пишет Мелвилл), где его поджидали лейтенант, лекарь, начальник судовой полиции - единственный человек в штатском! - и экзекуторы, и на этом баркасе развозили ко всем кораблям, откуда глазели сгрудившиеся у фальшборта команды.

Выдержавший все это до конца отлеживался несколько недель, а то и месяцев в лазарете. Лекарь или священник, чтобы скорее вернуть его в строй, смазывал окровавленную спину целебным снадобьем, изготовленным в каком-нибудь монастыре, или мазью, наспех сочиненной в судовой аптеке. А потом служба продолжалась.

Не выдержавшего зашивали в парусину, привязывали к ногам два пушечных ядра - и снова собирался на подветренном шкафу на верхней палубы экипаж, на этот раз по сигналу боцманской дудки «Всей команде покойника хоронить!». «Жизнь поднимается на корабль по одному трапу, а Смерть отправляется за борт с другого», - заметил по этому случаю Герман Мелвилл. Через планширь выставлялась широкая доска или сходня, на нее клали покойника ногами вперед, люди обнажали головы, священник наскоро гнусавил отходную, доску медленно приподнимали двое матросов - и наконец тело соскальзывало и пронзало воду с громким всплеском. Ему, удерживаемому двумя ядрами, представляло долго стоять на дне, пока не сгнивала парусина и рыбы не оставляли чисто обглоданный скелет...

Ханс Хольбейн Младший. Смерть приходит на борт корабля (из цикла «Пляска Смерти»). Гравюра на дереве, 1538.

А поверху все шли и шли корабли. Малые. Побольше. Совсем большие. Военные, торговые и пиратские. Самые крупные насчитывали до семи палуб - как когда-то испанские галеоны.

Основной была открытая средняя (мидельдек), она же главная (мэйндек), она же носовая (бовенед) и батарейная (гандек). Здесь располагалась главная артиллерия корабля, стрелявшая через порты, а та часть палубы, что простиралась от грот-мачты до юта, носила название галфдек (полупалуба).

Главная палуба была средоточием жизни всего корабля.

На ней, подыскав себе место между орудиями, трижды в день усаживались в кружок по-турецки матросы вокруг брезентовой «скатерти», вылавливая в бачках (один на шестерых) куски пожирнее и прислушиваясь к визгу, реву, мычанию, кряканью и кудахтанью, несущимся из расположенных здесь же клеток и загородок: это подавали голос будущие ростбифы или бифштексы для офицерского стола. (Только «в английском флоте либерализм достигает такой степени, что матросам положено есть за столами, которые в промежутках между принятием пищи убирают под подволоки, так чтобы они не мешали», - не скрывает зависти Мелвилл.)

На этой палубе в тени орудий или надстроек приискивали себе место профессиональные портняжки, числившиеся в судовой роли матросами второй статьи с жалованьем десять долларов в месяц, но зарабатывавшие гораздо больше на шитье сюртуков и жилетов для каюткомпанейских франтов.

Тут же стучали топоры и визжали пилы судовых плотников: считалось, что они чинили загородки и клетки для живого провианта, но к закату солнца возле их ног появлялась вдруг на палубе элегантная трость, ювелирно сработанная модель парусника или изящно оформленный шкафчик, предназначенный отнюдь не для хрюшек. Эта получали официально от двенадцати до девятнадцати долларов в месяц.

После завтрака в определенные дни на этой палубе располагались корабельные фигаро, готовые в любую погоду навести красоту на примелькавшиеся им за дни плавания рожицы соседей по койке или бачку.

На этой же палубе располагался камбуз - матросский клуб, где рождались новости, разносимые потом цирюльниками по всему кораблю.

Наконец, на этой палубе - рабочие места матросов, обслуживающих фок- и грот-мачты, водоотливные и фановые системы.

На галфдеке по большим праздникам (хотя, как правильно замечает Мелвилл, «в море воскресений не бывает» - и тут же опровергает эту поговорку) члены экипажа рассаживались на вымбовках и снарядных ящиках, чтобы посмотреть любительский спектакль.

Здесь же, по сигналу колокола, проводились торжественные воскресные богослужения.

А во время боя или салюта эта палубу сотрясали эпилептические конвульсии двадцатичетырех- и тридцатидвухфунтовых длинных и дальнобойных кулеврин («ужей») или карронад - бронзовых короткоствольных пушек, родившихся в 1778 году на литейных заводах шотландской деревни Каррон и стрелявших всего-навсего на сотню с небольшим метров. (Только в середине XVIII века появились чугунные орудия.) Каждое орудие, как и вообще всякая вещь, имело на фрегате свой номер, но матросы и канониры легче распознавали их по прозвищам, отражающим норов каждой пушки.

Решетчатые люки - рустеры - вели отсюда вниз, где располагалась кубриковая палуба (орлопдек), или нижняя (ловердек), или сонная (флопдек), или жилая (бертдек, мессдек), где теснились жилые помещения команды. Кормовую ее часть занимала кают-компания (она же - «буфетная»), а в носовой части треугольником располагался лазарет. Обе эти части были соединены широкой «галереей орлопдека» - коридором, продублированным еще двумя, тянущимися вдоль бортов, так что все помещения напоминали отдельно стоящие домики. Эти два прохода открывали прямой доступ к бортам для их осмотра, покраски или починки. Их называли бортовыми галереями орлопдека.

Все помещения этой палубы серединой своей высоты приходились как раз на ватерлинию. Поэтому лишь под самым подволоком имелось какое-то подобие прямой вентиляции, но перед выходом в море эти сквозные отверстия с обеих сторон затыкались, конопатились и заливались варом. После этого кубрики немногим отличались от адского пекла. Лишь в начале XVIII века английский физик С. Гале изобрел принудительную вентиляцию, но чтобы оборудовать ею суда, требовалось немалое время.

Не позавидуешь и лекарскому помощнику, обязанному неотлучно находиться в своей «клинике» вместе с закрепленными за ним санитарами. Если матросы могли глотнуть свежего воздуха хотя бы во время вахты, то единственное место, куда мог отлучаться лекпом, - это судовая аптека, расположенная здесь же по соседству с канцелярией и отпираемая им собственноручно дважды в сутки - на час утром и на час вечером.

Здесь же располагались кладовые ревизора, где можно было купить в кредит все, чем сей джентльмен соблаговолил запастись, и контора баталера, где команда, кроме всего прочего, получала письма и газеты.

Еще ниже были трюм и трюмные помещения, куда вели с полдюжины люков, закрывавшихся деревянными решетками, а в случае надобности - глухими крышками. Винные кладовые источали здесь головокружительные ароматы, смешивавшиеся с вонью застарелой трюмной жижи. Хранилище снастей - кабельгат- и парусная каюта походили своим ассортиментом на лавку ост-индского негоцианта, а запахи вара, краски, сурика и олифы из малярной мастерской заглушали ароматы разбросанного тут и там крысиного помета, особенно обильного в районе ахтерпика, где хранились долговременные съестные припасы - мука, сахар, уксус и тому подобное. Тускло мерцала в полутьме надраенная медь дверей крюйт-камеры, до отказа набитой порохом и патронами, и хранилища пушечных ядер, и отдавала холодом обитая жестью от мышей брог-камера с запасами галет, сухарей и прочей снеди. Мерно плескалась вода в огромных и гулких питьевых цистернах, готовых отразить заревом пламень горна оружейной кузницы и эхом - отзвук ударов по наковальне. Время от времени этот плеск заглушался громким ворчанием воды в помповых трубах, установленных в четырехугольной шахте по центру крюйт-камеры: это осушались ее окрестности, дабы вблизи пороха не оставалось даже признака влаги. Каюта оружейника находилась тут же, по соседству со шкиперской, где стеллажи вечно завалены бухтами троса, мотками ниток и каболки, всеми видами мыслимого и немыслимого инструмента, гаками, болтами, коушами, гайками, талрепами, гвоздями, шкивами - словом, всем, без чего не может обойтись в плавании парусный корабль. Подшкипер, как и кузнец, денно и нощно не покидал своей сокровищницы, всегда готовый отыскать в этом сложнейшем хозяйстве самое невероятное, о чем только его попросят.

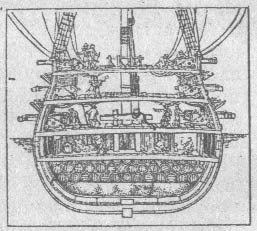

Батарейные палубы и крюйт-камера корабля XVIII века.

Кверху от средней на военном корабле располагался апердек (верхняя), или файрдек (огневая, то есть артиллерийская) - верхняя батарейная палуба, всегда окрашивавшаяся в красный или зеленый цвет и соединявшаяся с главной люками с приставными трапами. Достаточно было убрать трап, и всякое сообщение между этими палубами от форштевня до грот-мачты прерывалось. Здесь располагалась офицерская каюта, больше напоминавшая общежитие и называвшаяся «большой камерой»: ее боковые переборки, служившие выгородкой индивидуальных кают, были съемными и убирались в случае надобности - обычно перед боем.

И наконец - самая верхняя палуба: четвертая снизу (квартердек), или крытая (оверлэп). Часть этой палубы от форштевня до фок-мачты называлась баком, между фок- и грот-мачтами - фордеком или шкафутом, между грот- и бизань-мачтами - шканцами, а от бизань-мачты до ахтерштевня - ютом. Шкафут зачастую служил и шлюпочной палубой. Шлюпки спускали и поднимали при помощи растяжных сей-талей, основанных при помощи блоков на фок- и грот-мачтах, или нок-талей, а с середины XVIII века для этой цели служили уже шлюпбалки, устанавливавшиеся на русленях бизань-мачты. Шканцы и ют вместе назывались по старинке ахтеркастлем, а чаще - кормовой палубой (афтдек или ахтердек), а шкафут нередко именовали английским словом gunwale - орудийным вельсом (поясом наружной обшивки), поскольку там обычно располагалась верхняя палубная артиллерия - от малокалиберной на баке и юте до более существенной на шкафуте и шканцах. Ганвейлом называли также разукрашенным фальшборт шкафута и его планширь, а нередко - и вообще любой планширь. От средних веков сохранились названия повышенного бака и повышенного юта - форкастль и ахтеркастль. Иногда ют называли спардеком, как и палубу средней надстройки.

Вообще, надо заметить, шканцы - понятие, так сказать, переменное. Ну вот, например: где им быть, если судно двухмачтовое и не имеет бизани? Или если на нем несколько грот-мачт? Поэтому для судна каждого типа положение шканцев определялось специальными приказами. На шканцах властвовали свои законы, и некоторые из них могут показаться довольно странными. Проходя мимо них, снимали шляпу. На них не курили, не пили, не играли даже в самые невинные игры, не ругались и не скандалили и... не сидели - как в присутствии королевской особы. На них объявлялись разного рода приказы и установления, зачитывались приговоры, на них находился шканечный журнал, куда записывались все события, нарушающие монотонность морской жизни. Шканцы сами по себе почетное место на корабле (им была кормовая часть и античных судов, и средневековых), но их святая святых - это правый борт во время стоянки или наветренный на ходу, и при появлении командира все, кроме старшего офицера и вахтенного начальника, обязаны были тут же перейти на «менее почетный» борт этой почетной части судна, а в присутствии флагмана это касалось и старшего офицера.

Шканцы были рабочим местом той части команды, которая обслуживала грот- и бизань-мачты. Командовали здесь матросами рулевые и артиллерийские унтер-офицеры - констебли. На этой палубе находились разного рода мелкие подсобные помещения, ходовой мостик, штурманская и рулевая рубки, отсюда осуществлялось все управление кораблем, а в кормовых каютах обитало начальство. Здесь же в конце рейса ревизор выставлял мешки с деньгами, чтобы рассчитаться с экипажем.

На торговом или пассажирском судне апердеку соответствовала навесная палуба (шельтердек), а квартердеку - мостиковая (бридждек). Но между ними были еще два шейддека (тентовые палубы) - прогулочный (променаддек) и шлюпочный (ботдек).

Военный корабль пробуждался к жизни незадолго до восхода солнца. Вся команда по сигналу боцманских дудок высыпала со своими койками на палубу, расстилала их и дочиста выскребала жесткими щетками, окунавшимися в лохани с мыльным раствором. Отстиранные до больничной чистоты койки укладывались затем в столь же стерильный, хотя нередко выкрашенный в черный цвет парусиновый чемодан со шнуровкой, или кису, с крупно выведенным на нем номером и водружались на свои места в специальных стеллажах по внутренней стороне борта и фальшборта. В этих же или таких же чемоданах хранилась и одежда.

Затем палуба драилась - с тем же мыльным раствором - и начисто скатывалась.

Новый сигнал - и по всем палубам рассыпалась барабанная дробь. Заслышав ее, матросы со всех ног устремлялись к огромным ендовам или бочкам, источавшим запах грога или рома.

Приняв свои законные триста граммов после того, как по списку выкликнули его фамилию (еще столько же матросы примут перед ужином), артельные бежали занимать очередь на камбуз, а прочие члены команды занимались кто чем хочет в ожидании следующего сигнала - на завтрак. Он раздавался ровно в восемь.

После завтрака барабан бил общий сбор на построение. Коммодор и командир представали перед строем, духовой оркестр исполнял гимн, на флагштоках и гафелях взвивались флаги и вымпелы. Затем все обнажали головы, судовой священник читал молитву, и барабан бил отбой.

Дальше наступало время смены вахт, работ и тревог. Особенно донимали боевые тревоги, игравшиеся чаще других. Впрочем, туг все зависело от вкусов командиров. Во время этих и других тревог внимание вахтенных удваивалось. С утлегаря, где находился самый передний впередсмотрящий, с марсов и салингов непрерывно поступала информация о море. Все шлюпки - а их бывало обычно пять, равномерно уменьшавшихся по размерам, как «матрешки», - расчехлялись, и около них дежурили постоянно приписанные к ним экипажи.

На корме у двух подвешенных спасательных буйков прохаживались с топориками в руках два матроса, готовые по команде перерубить буйрепы. Эта вахта была двухчасовой и продолжалась круглосуточно. Вот как описывает этот буй Мелвилл: «Представлял он собой плоский пробковый цилиндр около восьми дюймов толщины и четырех футов в поперечнике, покрытый просмоленной парусиной. По всей окружности от него отходили концы троса с мусингами (узлами), заканчивающиеся затейливыми клопами. Это были спасательные концы, за которые должен был цепляться утопающий. В середину цилиндра был вставлен точеный шток, несколько уступавший по размеру древку пики».

Если барабан после завтрака молчал, то вступали в свои права боцман, его помощники и унтер-офицеры. Они раздавали распоряжения, мало считаясь с тем, кто свободен от вахты, а кто нет. Не трогали лишь только что сменившихся. Одни скоблили и без того белоснежную палубу, другие штопали паруса, там чинили снасти или драили медь, тут отчищали от ржавчины якоря и цепи, комендоры возились со своим хозяйством, рулевые со своим.

И в военном флоте, и в торговом вся команда делилась на две вахты - правого и левого борта, а каждая из этих вахт - на ходовые вахты по четыре часа и на двухчасовые полувахты: чтобы один и тот же человек не нес изо дня в день службу в одно и то же время. Такими же были и подвахты, во время которых моряк торгового флота мог вздремнуть, а военного - тоскливо отсчитывал склянки, приближающие очередную вахту. Вахтенного, уснувшего на своем посту, на первый раз связывали и обливали забортной водой. Если же эта пагубная линия поведения становилась привычкой - его пороли на верхней палубе описанным выше способом.

Ровно в полдень колокол призывал к обеду. Это касалось только нижних чинов и унтер-офицеров: лейтенанты обедали в два часа, командир корабля - в три, а коммодор в четыре (когда матросов высвистывали уже на ужин), а то и в пять. По времени обеда можно было определить ранг члена экипажа, его место в судовой иерархии.

Впрочем, для этого существовали и другие приметы. Скажем, на левый борт допускались только офицеры - это был их променаддек с курительной каютой в носовой части корабля, где собиралась так называемая «баковая аристократия» (бак был общим местом для курения и отдыха, именно там рождались морские легенды и обычаи, шла «морская травля»). Председательское место в кают-компании всегда занимал старший офицер, а командир и коммодор обедали в своих каютах, больше напоминавших роскошные салоны. Никто, кроме нижних чинов, не мог подолгу стоять у грот-мачты, да еще со шляпой в руках: таким способом матросы излагали свои нужды и жалобы, терпеливо дожидаясь, пока к ним подойдет вахтенный офицер - посредник между кубриком и кают-компанией. Коммодора всегда сопровождал секретарь, а его присутствие на борту оповещалось брейд-вымпелом на грот-мачте. При появлении коммодора на палубе (не обязательно на шканцах) все должны были скромно удалиться на другой борт и дожидаться там, когда на них обратят внимание, а при появлении командира корабля так же должны были поступать подчиненные ему люди.

Но самый настоящий спектакль разыгрывался при подъеме коммодора на борт судна. На шканцах выстраивали всю морскую пехоту, за исключением часовых, а по обе стороны трапа - фалрепных из числа вахтенных. При появлении коммодора морские пехотинцы брали «на караул», их командир отдавал честь саблей, а главный боцман непрерывно высвистывал «захождение» в свою серебряную дудку. «Все лейтенанты и кадеты, - продолжает Мелвилл, - не говоря уже о самом командире корабля, выстраиваются в единую шеренгу и снимают с себя фуражки, как по команде. Фалрепные, число которых по этому случаю увеличивается до десяти или двенадцати, располагаются на трапе самым картинным образом, между тем как духовой оркестр в полном составе, вознесенный на полуют, разражается торжественными звуками "Глянь, вот шествует герой!". Во всяком случае, именно эту мелодию неизменно требовал от капельмейстера символическим жестом руки наш командир, всякий раз когда коммодор возвращался с берега».

Немногим скромнее была встреча самого командира корабля: «Командир не спеша поднялся по трапу и важно прошел между двумя шеренгами фалрепных, разодетых в самое лучшее обмундирование и строящих ему в спину рожи; тут его приветствовали лейтенанты в полном составе, держащие головные уборы в руке и прилежно кланяющиеся и шаркающие ножкой, как будто они только что окончили классы во французской школе танцев. Между тем командир, сохраняя самое прямое и несгибаемое положение корпуса, словно он проглотил прибойник, и лишь слегка прикасаясь к треуголке, торжественно проследовал в свой салон и исчез за кулисами, как картонная тень отца Гамлета».

Фалрепом теперь называют леер трапа или сходни, служащий поручнями. Это название пришло из «пиратских» веков, когда таких трапов еще не было и в помине. На судах того времени пользовались или постоянным скоб-трапом в центре борта, или таким же постоянным трапом, представлявшим собой врезанные в борт деревянные ступеньки («струны»: отсюда, кстати, выражение «пройти по струнке», родившееся на флоте) с пропущенными сквозь них двумя фалрепами, обшитыми сукном (часто бархатом), или, наконец, тросовым бискайским трапом, похожим на ванты с широкими деревянными выбленками - балясинами. Обычно он подавался в районе кормового подзора. Вот тогда-то и появились фалрепные матросы, дежурившие попарно под наблюдением унтер-офицера на палубе у трапа и обязанные подавать руку гостям или начальству, карабкающемуся по балясинам, едва его багровая физиономия покажется на уровне палубы.

Мелвилл не случайно упомянул их «лучшее обмундирование»: в отличие от разношерстной пиратской вольницы, моряки военных, а часто и торговых флотов щеголяли в форменной одежде, носившей национальные черты.

По крайней мере с XVI века Франция и Италия сделались всеевропейским, а потом и всемирным поставщиком материи для одежды моряков. Эта материя, своей белизной, гладкостью, плотностью и прочностью напоминавшая тонко выделанную парусину, производилась в огромных количествах на мануфактурах южнофранцузского города Ним. Французы называли ее la serge, итальянцы - la sargia. Это слово произошло от латинского serica - шелк. Мануфактуры Нима поставляли большие оптовые партии саржи в город моряков - Геную. Там ее знали как lа serge de Nime, или еще короче - denim (это слово вошло в Оксфордский словарь английского языка 1695 года и существует по сей день как термин). В Генуе из саржи шили одежду, паруса, носовые и шейные платки, обтягивали ею шляпы. Все эти изделия назывались genoese (дженуиз), то есть генуэзскими, а в 1567 году, как сообщает тот же Оксфордский словарь, возникло новое словечко jean, обозначавшее прочную одежду из денима и особенно штаны - jeans, джинсы. Вероятно, в то же время паруса любого вида и типа, сшитые из денима, получили название «генуэзских», или, проще, «генуй». Генуэзцы, а позднее и сами французы - без посредников - моментально нашли колоссальный рынок сбыта для денима и изделий из него: эта дорогая материя шла на одежду для чернокожих африканцев и для рабов Нового Света, а также для обмена на этих самых рабов. И одновременно в джинсовые робы облачились моряки всей Европы, чей труд мало отличался от рабского.

В предвидении боя корабль мгновенно преображался. Если противник не оставлял выбора, в баталию приходилось ввязываться с ходу, и тогда были возможны самые разнообразные неожиданности. Но так случалось редко. Обычно время на подготовку, хотя бы самое минимальное, можно было выкроить.

К атаке всегда готовились тщательно, непременно планируя подход к неприятельскому кораблю с подветренной стороны (чтобы иметь преимущество в свободе маневрирования) и желательно с кормы (чтобы не подставляться под огонь бортовых батарей).

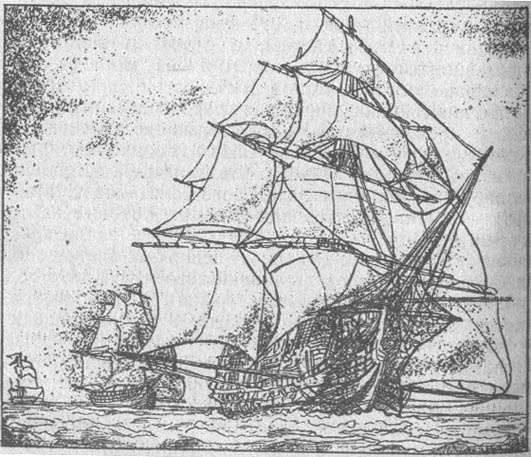

Линейный корабль Горацио Нельсона «Виктори» в голове кильватерного строя. Художник X. Крэмер.

Но жизнь-таки полна неожиданностей, случались и здесь ситуации, когда решение надо было принимать немедленно. Тут все зависело от ветра и от мастерства командира. Если ветер оказывался «не тот», а время поджимало, эскадре приходилось перестраиваться мгновенно, с поворотом и маневром, и именно так, - чтобы встретить противника бортом. В случае если противник шел круто к ветру, а эскадра двигалась анфиладой - кильватерной колонной с попутным ветром, ее передний корабль, где находился адмирал, быстро ложился в дрейф, его примеру четко следовали остальные, и весь строй изменялся в считанные минуты. В случае обороны парусность обычно сокращалась до минимума, необходимого для простейших маневров, в случае нападения - напротив, увеличивалась до разумного максимума.

По сигналу ракетой с флагманского корабля эскадра оживала. Звуки сигнальных труб, боцманских дудок и дробь барабанов приводили экипажи в боевую готовность. Каждый твердо знал свое место по расписанию - от киля до клотика. (До клотика - в буквальном смысле: на всех марсах и салингах сидели сигнальщики, впередсмотрящие и снайперы, чьей первоочередной задачей было уничтожение неприятельских офицеров и пушкарей.) На шканцы, где был пост командира, поступали донесения от впередсмотрящих, от марсовых, от начальников солдатских отрядов, от старших комендоров. Отпирались крюйт-камеры и арсеналы, одни юнги набирали там порох в мешки, пули и картечь в полотняные или картонные картузы, изобретенные в середине XVI века и традиционно окрашивавшиеся в красный цвет, и передавали их через люки наверх, другие осторожно подносили к люку ручные гранаты - новшество конца XVIII века - и брандскугели. Матросы постарше и посильнее обеспечивали орудия ядрами - двенадцати-, восемнадцати-, двадцатичетырех- или тридцатишестифунтовыми, в том числе и разрывными (ими палили по ватерлинии неприятельского корабля). От калибра пушки и веса ядер зависело количество орудийной прислуги: самые большие орудия, тридцатишестифунтовые, обслуживало до десяти человек. Это была старая артиллерия, заряжавшаяся с дула. Новые орудия, более дальнобойные, имели нарезные стволы и заряжались, с казенной части. Их мощь измерялась не весом ядер, а диаметром ствола. Самыми распространенными можно, судя по частоте упоминаний в документах, считать семидюймовые.

Боевые команды концентрировались на шканцах и на баке. Бак служил местом для абордажа, шканцы - для его отражения. С внутренней стороны фальшборта укладывались мешки с песком и подвешивались парусиновые ведра с водой. Водой щедро обливались паруса, снасти, палуба и вообще все, что могло гореть. Кроме того, перед боем готовили запас мокрых одеял для тушения пожара. Мокрая палуба делалась скользкой, а по ходу боя становилась еще и липкой от крови, и ее поэтому посыпали песком. Где-нибудь в укромном месте лекарь разворачивал походный лазарет. Впрочем, на пиратском корабле его присутствие не было обязательным - в отличие от военного.

Тем временем, если позволяла обстановка, командир корабля и его помощники разрабатывали общий план баталии, корабельные писари размножали его в нужном количестве экземпляров и вывешивали на каждом боевом посту. Но чаще он доводился до сведения команды вестовыми: как правило - юнгами.

Наконец, командир в сопровождении свиты обходил посты, дабы убедиться, что все идет как надо. В свиту обязательно включался корабельный священник, на ходу дававший отпущение грехов и благословлявший на ратные подвиги. Морякам и солдатам напоминали об их воинском долге и о неотвратимом возмездии за его нарушение, подносили чарку, и звучала команда «К бою по местам стоять». После этого все палубные люки задраивались, и те, кто оставался наверху, предоставлялись своей судьбе.

Такие же или сходные картины разворачивались и на пиратских кораблях - тоже как-никак военных. Разве что никто на них не тратил время на сочинение планов боя и не занимался увещеваниями: трусов и неслухов попросту расстреливали на месте.

Морская слава народов заявляла о себе с их монет. Римские асс, семиссий, триено и квадрано несли на себе изображение ростры. На английских золотых ноблях, выпущенных Эдуардом III в 1344 году, и на розеноблях (риалах) Эдуарда IV чеканилось изображение корабля, на Руси эти монеты, выпускавшиеся до 1619 года, называли корабельниками. Голландцы в Батавии и в Индии еще в XIX веке расплачивались "корабельными гульденами", а в Австрии до середины XVII века был в ходу "корабельный талер", имевший на реверсе рисунок трехмачтовика, подающего сходню на берег. Великолепное изображение бригантины красуется на десятицентовиках Канады и на германской десятимарочной купюре.

Силуэты кораблей украшают гербы Багамских островов (Колумбова "Санта Мария"), Эквадора (пароход), Фиджи (двойная лодка), Кувейта (дау), Туниса (пунийский корабль), Иллирии и Мальты (античные галеры). С особенной любовью изображаются крылатые трехмачтовики - например, на гербах Новой Зеландии, Либерии, Коста-Рики, Габона, Белиза, Колумбии. Но и двухмачтовик Сейшеллских островов необычайно красив и уместен. В некоторых гербах - Колумбия, Тринидад и Тобаго - три корабля. Эквадорцы предпочли уже пароход, но пока еще с парусом. Чисто парусным судам остались верны Гренада и Доминика, Суринам и Катар, Маврикий и Сан-Христофор...

Как море отражается в капле воды, так гербы государств отражаются в гербах городов. Ладья викингов в эмблеме Хельсинки, карра - Лиссабона, средневековый хольк - Парижа, пароход - Сан-Франциско и корма парохода - Торонто: все они легко отыскиваются среди государственных гербов. Двухмачтовики Дакара, Квебека (с блиндом) и Буэнос-Айреса (тут же - изображение якоря, символа надежды, присутствующего также в гербах Сингапура, Санта-Исабеля, Сан-Франциско). Гербы Белфаста, Белграда, Лагоса (здесь человек, стоя, правит каяком), Нджамены, Веллингтона, Сиднея, Калькутты, Нанта, Ла-Рошели, Гонконга, Чатама, Рамстейта, Девоншира... Несть им числа. И за каждым - славные (а иногда и бесславные, ибо слава одного - чаще всего бесславье другого) деяния моряков и их кораблей.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК