Неизвестный Ванька Каин

Неизвестный Ванька Каин

О Ваньке Каине написано много. Его старший современник Матвей Комаров, создавший в 1775 году первое литературное описание приключений Каина, предварил свое сочинение словами: «…Ныне любезные наши граждане… во чтении всякого рода книг упражняются, с которыми я имея нередкое обхождение, слыхал, как некоторые из них молодые люди, читая переведенную с немецкого языка книгу о французском мошеннике Картуше, удивлялись мошенническим его делам, говоря притом, будто у нас в России как подобных ему мошенников, так и других приключений, достойных любопытного примечания, не бывало. Что не справедливо сие мнение, о том разумным и знающим дела своего отечества людям довольно известно, а прочим в доказательство скажу следующее. Когда Россия по географическому исчислению одна обширностью превосходит все европейские государства вместе совокупленные, то нельзя статься, чтоб в такой пространной империи не было таких же и приключений… Ибо натура всех людей равным образом на свет производит, как французов, немцев и прочих, и потому во всяком народе добродетельных и порочных людей сыщется довольно».

Свой роман Матвей Комаров создал на основе литературной переработки «Автобиографии» (жизнеописания Ваньки Каина, составленного от его имени), снабдив его размышлениями, соответствовавшими духу времени. По мнению автора, «натура» одарила Каина «остротою разума, проворством, смелостью, скорою догадкою», а также наградила его «такою фортуною, которая во всех добрых и худых делах много ему способствовала и неоднократно извлекала из самых несчастливейших случаев». Однако «к сим натуральным дарованиям» герою недоставало «доброго воспитания, через которое б он натуральный свой разум научился употреблять не на злые, а на добрые дела»[190].

Первое научное исследование о Ваньке Каине появилось в 1869 году. Известный историк Г. В. Есипов попытался воссоздать биографию легендарного преступника на основе некоторых архивных документов и «Автобиографии». По его мнению, Каин был крайним проявлением того состояния беззаконности, в котором находилась Москва в первой половине XVIII столетия: многолюдный город давал «безопасный приют всем беглым и беспаспортным», а недееспособная, погрязшая во взятках полиция была не в состоянии противостоять разгулу воровства и мошенничества: «Русский народ и правительство доживали ту эпоху, которую можно назвать эпохой отсутствия сознания законности. Мало кто тогда верил или надеялся на силу закона». Дитя своего времени, Ванька Каин, по словам историка, «соединял в своей личности два типа того времени: сыщика-грабителя и народного мошенника»[191]. Статья, в которой были впервые использованы и процитированы многие архивные документы, впоследствии стала для многих исследователей основным источником информации о Каине.

По мнению известного историка и писателя XIX века Д. Л. Мордовцева, «народно-историческое значение личности Каина» состоит не только в том, что он, являясь «героем голытьбы» и олицетворением близкого народному духу «беззаветного удальства», вошел в народную память наряду с такими героями, как Ермак Тимофеевич и Стенька Разин, но также в том, что Каин — «герой своего времени», «народный исторический тип», аналогичный типам, созданным выдающимися русскими писателями, — Митрофанушке, Чичикову, Обломову и т. д. В сочинении Мордовцева он предстает «подвижным» и «изобретательным» человеком, который по «уму и находчивости» «на голову выше своих товарищей», но, будучи «сыном своего времени», направляет свою деятельность на зло[192].

Из современных работ наиболее интересен очерк о Ваньке Каине известного петербургского историка Е. В. Анисимова[193]. Автор, используя не только «Автобиографию» и сочинения предшественников, но и некоторые новые архивные документы, восстанавливает основные события жизни Ваньки Каина и облик окружавшего его мира.

Но несмотря на то, что Ваньке Каину посвящено немало исторических очерков, статей и даже книг, он все-таки продолжает оставаться неизвестным героем. Например, данные о периоде его жизни, предшествовавшем явке с повинной в Сыскной приказ, приводятся на основании «Автобиографии» и процитированных Г. В. Есиповым показаний Каина, данных во время его допроса в Сыскном приказе 28 декабря 1741 года. Но никто из исследователей никогда не пытался ни проверить, насколько эти сведения достоверны, ни дополнить их другими документами. Между тем начальный период жизни будущего «сыщика из воров» представляет особенный интерес для понимания механизмов формирования этой преступной личности. На основании совокупности разрозненных следов мы попытаемся, говоря словами французского исследователя А. Корбэна, «собрать некий пазл, части которого оказались рассеянными», реконструировать то, что оказалось «поглощено и стерто временем»[194].

На допросе в Сыскном приказе 28 декабря 1741 года Каин о себе показал, что зовется он Иван Осипов сын, от роду ему 23 года и что его отцом был Осип Павлов, крепостной крестьянин «Ростовского уезду вотчины гостиной сотни купца Петра Дмитриева сына Филатьева села Ивашева». В ходе изучения материалов первой переписи населения (ревизии) о ростовском поместье купцов Филатьевых, в которое входило 12 населенных пунктов с центром в селе Ивашеве, удалось обнаружить только одного крестьянина с таким именем, жившего в деревне Болгачиново. В 1722 году у него родился сын Иван. Очевидно, это и есть будущий Ванька Каин[195]. Следовательно, в 1741 году ему исполнилось 19 лет. Такое несоответствие в возрасте часто встречается и свидетельствует о том, что простолюдины в XVIII веке знали год своего рождения лишь приблизительно.

Его родная деревня входила в состав крупной ростовской вотчины известного купца, гостя{23} Алексея Остафьевича Филатьева (ок. 1660–1731). Отец хозяина Остафий Иванович Филатьев был племянником крупнейшего в Москве в середине XVII века торговца сибирской пушниной Богдана Филатьева. После смерти дяди Остафий унаследовал его капиталы, что позволило ему развернуть активную торгово-промышленную деятельность. Зачисленный в 1658 году в корпорацию гостей, Филатьев в 1670-х приобрел в Серегове и Соли Камской соляные промыслы и постепенно превратился в крупнейшего солепромышленника страны. В 1675 году гостем стал его старший сын Василий, а в 1678-м — средний сын Алексей. Размер денежного обложения Василия и Алексея Филатьевых с братьями Федором и Андреем в 1678 году исчислялся в 1250 рублей. В 1680-х годах О. И. Филатьев на свои средства построил известный каменный храм Николая Чудотворца Большой крест на Ильинской улице, в непосредственной близости от своего московского двора в Ипатьевском переулке. Этот храм стал фамильной усыпальницей: в мае 1692 года в присутствии патриарха Адриана здесь был торжественно погребен Остафий Иванович[196].

В январе 1687 года в связи с заключением «Вечного мира» с Польшей (1686) по указу царевны Софьи 31 купец-гость был пожалован денежными и поместными окладами «за многие их службы и за денежные подати, которые они в мимошедшие военные времена на жалованье ратным людям, не жалея пожитков своих, давали из торговых своих промыслов». Среди награжденных значатся и Филатьевы. В частности, Алексей Остафьевич получил 700 четвертей и 80 рублей[197]. Очевидно, именно тогда у него и появилась крупная вотчина в Ростовском уезде.

В состав вотчины входило 12 населенных пунктов, расположенных на юго-восточной окраине Ростовского уезда, на границе с Переславским, между речками Ухтома и Сухода. С севера эти края были окружены большими лесными массивами. Еще в XIX веке жители Ростовского уезда называли этот край «лесниной», приговаривая: «…там все пильщики да плотники, хоть и богатые, но серые»[198]. Главным поселением вотчины было крупное село Ивашево (второе название — Новорождественское), расположенное на Ухтоме в 46 верстах к юго-востоку от Ростова. В окрестностях Ивашева располагались сельца и деревни, относящиеся к той же вотчине: на востоке находились Язвинцево, Шандора, Болгачиново, Ратчино и Селище, на севере — Яковлево, Овсянниково и Чайниково, а на северо-востоке — Кузяево, Денисово, Зайково[199]. Во всех этих населенных пунктах в 1722 году числилась 1121 душа мужского пола, платившая ежегодный совокупный подушный оклад 784 рубля 70 копеек[200]. Все эти крестьяне управлялись одним приказчиком. Так, в апреле 1736 года в Ростовской воеводской канцелярии управлявший вотчиной Филатьевых староста Никита Семенов заплатил оброчные деньги с мельниц и рыбных ловель: пять копеек за ветряную мельницу в селе Ивашеве; три рубля девять копеек за водяную мельницу, расположенную в том же селе на реке Ухтоме; три рубля 18 копеек за другую водяную мельницу под деревней Язвинцево на реке Суходе; шесть рублей 34 копейки за водяную мельницу на реке Суходе под деревней Болгачиново; 52 копейки за рыбные ловли на реках Ухтоме и Суходе[201].

Основу хозяйства составляло, конечно, земледелие, хотя пашня здесь была не самой плодородной: «земли песчаные» — так охарактеризована она в Экономических примечаниях к планам Генерального межевания Ростовского уезда 1770-х годов[202]. Там же сообщается, что крестьяне села Ивашева и окрестных деревень находились «на пашне». Это значит, что основной формой повинности крепостных крестьян в пользу помещика была барщина.

В центральном населенном пункте вотчины — Ивашеве — в 1722 году числилось 199 душ мужского пола. Здесь располагался господский двор: в центре стоял деревянный дом на каменном фундаменте; при нем был разбит «регулярный сад», а неподалеку находились конюшня и ветряная мельница[203]. На дворе в это время проживало три десятка дворовых — приказчик, конюхи, скотники, повара и прочая прислуга. Крестьяне жили, как правило, большими традиционными семьями. Например, в одном дворе в Ивашеве жили 53-летний крестьянин Митрофан Матвеев сын Смирной с женой и детьми и три его родных брата — Марфентий, Семен и Тимофей — также с семьями. Причем некоторые их сыновья уже успели жениться и народить детей, но все-таки оставались все вместе под одной крышей. В 1722 году в селе были две деревянные церкви: Рождества Пресвятой Богородицы и Усекновения главы Иоанна Предтечи[204]. В приход входили крестьяне окрестных деревень Чайниково, Яковлево и Язвинцево. Но Иван Осипов и его родственники и односельчане вряд ли посещали ивашевские храмы, поскольку в сельце Шандора, расположенном южнее Ивашева, также имелись две церкви — во имя Святой Троицы с приделом Николая Чудотворца и во имя Святого чудотворца Тихона. В Шандору приходили на службу крестьяне из близлежащих Ратчина, Селища и Болгачинова[205] — родной деревни Ваньки Каина.

В Болгачинове в те годы было всего восемь крестьянских дворов с шестьюдесятью двумя душами мужского пола. Материалы переписи 1722 года называют поименно всех мужских обитателей каждого двора. Самым многолюдным был двор Ильи Кузьмина: вместе с ним проживали его сыновья Мартьян, Василий и Григорий со своими женами, детьми и внуками. Всего в 1722 году в этом дворе было 14 крестьян мужского полка четырех поколений, самому старшему из которых, главе семейства, исполнилось 74 года, а самые младшие, его правнуки Иван Данилов и Сергей Семенов, были грудными младенцами.

Двор, где вырос будущий знаменитый вор и сыщик, был не таким населенным. В нем жили три брата — Герасим, Осип (отец нашего героя) и Ефим Павловы дети. У старшего, Герасима, было четыре сына — Клим, Василий, Осип и Гаврила. Его дети уже успели подрасти, когда отец умер (между 1710 и 1719 годами). Некоторое время они так и жили — Осип и Ефим Павловы вместе со своими четырьмя племянниками. Вскоре, в 1720 году, у Осипа родился первый сын Прокофий, а в 1722-м появился на свет второй, Иван (к моменту переписи 1722 года ему было два месяца). Этот Иван Осипов сын и есть не кто иной, как наш герой Ванька Каин[206].

В этой-то глухой деревушке на Суходе родился и провел детство в большой крестьянской семье Иван Осипов рядом со старшим родным братом и соседскими мальчишками (всего в Болгачинове в 1718–1722 годах родились 12 крестьянских детей мужского пола).

Между тем жизнь купца Филатьева клонилась к закату. Его единственный сын Дмитрий умер до 1725 года, оставив молодую жену и двоих детей — Петра и Екатерину. 1 сентября 1731 года в доме Филатьевых был торжественный день: лежащий на смертном одре 71-летний Алексей Остафьевич в присутствии своего духовного отца Тихона Леонтьева — иерея церкви Праведных Богоотец Иоакима и Анны, что в Кадашеве, настоятеля ближайшей от московского двора Филатьевых церкви Вознесения Господня Матвея Петрова, своего родного брата Андрея, четырнадцатилетнего внука Петра Дмитриева и его деда со стороны матери Ивана Иванова сына Мокеева, а также своего «ближнего свойственника» казначея Монетного двора Ивана Дмитриева сына Алмазова диктовал завещание:

«Аз, многогрешный раб гость Алексей Остафьев сын Филатьев, пишу сию изустную духовную в целом своем уме и разуме и в совершенной памяти. И завещаю внуку своему родному Петру Дмитриеву сыну Филатьеву по отлучении моем сего временнаго света в вечную блаженную жизнь строить и поминать душу мою ему, внуку моему, и поминовение по мне в четыредесятницу и по родителях моих, как я при животе своем чинил поминовение, так и завещаю ему, внуку своему Петру», — записывал слова хозяина 23-летний служитель Гаврила Михайлов сын Саблин. Так окружающим стало известно, что этот известный купец определял наследником всего своего имения четырнадцатилетнего внука. При этом старый купец заповедал присутствовавшим при составлении завещания «милостивым своим свойственникам» не оставлять несовершеннолетнего наследника, а тому приказал «быть у них во всяком послушании и без ведома их ничего не чинить».

Находясь при смерти, Алексей Остафьевич очень переживал за будущее своего с трудом нажитого имения. Поэтому при составлении завещания старик не жалел слов наставлений, увещеваний и даже заклинаний:

«А внуку моему Петру… жить, постоянно смотря на добрых людей, и дом свой содержать чинно… А оставшим моим людям быть им во всяком послушании, за что от Бога они себе получат всякое милосердие, и показать внуку моему всякую верность и услугу. А в вотчинах смотреть и надзирать всего самому. А на чужие руки и слова не полагаться. Также и дворовых людей держать умеренно, а которыя будут излишния, и тебе б по смерти моей оных излишных людей по разсмотрению распустить… А которые из молодых служителей при тебе будут служить, и тебе б от них никакова непотребнаго совету не принимать. А хотя тебе от них какой и благой совет придет, и тебе б о том их совете спрашиватся с вышеписанными моими сродниками, а без совета их отнюдь собою до возрасту своего ничего не чинить. А ежели ты пожелаешь законной брак возъиметь, и тебе б невесту отъискивать ис купечества, а из шляхетства (дворянства. — Е.А.) не соизволяю тебе и запрещаю. Еще запрещаю с мотами, и безделниками, и с зернщиками (игроками в кости. — Е.А.), и с тунеятцами отнюдь не знатся, о чем тебе под великою клятвою запрещаю. И от блуда иметь чистоту и воздержание, и от прелесниц бегать, и иметь их от себя отриновенных, и боятся того, яко лютого змия, чтоб тебе от Бога, в Троице славимаго, не прогневать и в напасть не притти, от чего всегда блудники пропадают безвремянными казнми от Бога и наказаны бывают… А охот тебе по твоем летам никаких непотребных не держать. И хотя при своей жизни по твоему желанию в том и не воспрещал, не хотя тебя во юности раздражить, а после тебе сие творить весьма с клятвою запрещаю… Тако ж тебе завещаю, которые после меня останутся долги писменныя и безписменныя, и оныя долги по смерти моей с явным свидетелством оплатить, а душу мою от того свободну учинить… А ежели сие мое завещание ты, внук мой Петр, не исполнишь, и в том я грехе пред страшным судом Божьим от того очищен буду, а ты приимешь за не исполнение мое пред Богом сугубой грех, и Бог взыщет на твоей душе при суде за не исполнение»[207].

С вступлением в наследство Петра Дмитриевича совпало важное событие в жизни крестьянского мальчика из ростовской деревни. Около 1731 года десятилетний Иван Осипов сын был взят из родных мест в московский господский дом в Ипатьевском переулке. Скорее всего, в этом можно увидеть стремление нового хозяина омолодить состав своей прислуги. В пользу этого может говорить тот факт, что в 1730-х годах он отпустил на волю нескольких пожилых дедовских дворовых, проживавших в Ивашеве[208]. Видно, Алексей Остафьевич далеко не случайно, находясь на смертном одре, обратился к внуку со словами: «…которые из молодых служителей при тебе будут служить, и тебе б от них никакова непотребнаго совету не принимать».

Нам остается только гадать, чем именно этот, а не какой-то другой крестьянский сын приглянулся Петру Филатьеву или его приказчику. В ревизских сказках о ростовской вотчине Филатьевых зафиксирован только один случай перевода крепостного из деревни в московский дом: сорокалетний дворовый Кузьма Лазарев сын Волков, ранее проживавший в господском доме в Ивашеве, был «взят в Москву в дом оного Филатьева во услужение» и во время ревизии 1748 года был уже записан как дворовый[209]. Впрочем, помещик мог переводить своих крепостных из уезда в уезд, никак официально не фиксируя этот факт.

Как бы то ни было, это событие кардинальным образом изменило судьбу Ивана Осипова. Какие чувства испытывал мальчик, когда он расставался с родителями, братом и сестрами, родственниками и односельчанами, по воле помещика навсегда покидая родную деревню? Крестьяне, конечно, не писали мемуары, поэтому их переживания, как правило, остаются за рамками исторического повествования. Лишь судебно-следственные дела сохранили несколько их образчиков. Например, в январе 1734 года в Московской конторе тайных розыскных дел (филиале Тайной канцелярии) расследовалось дело крестьянского сына Сидора Рекунова, отданного в рекруты из сельца Горчакова Калужского уезда. 19 января, находясь в Калуге в кругу земляков и товарищей по несчастью, таких же рекрутов, он изрек следующие слова, переданные в следственном деле от третьего лица: «Дай де Бог государыни нашей Анне Иоанновне умереть за то, что де в народе зделала плач великой! Много в салдаты берут, да и ево де взяли, а он де у отца и у матери один сын, и они де по нем завсегда плачут». Кто-то из слушателей Сидора донес на него. В августе в Петергофе об этом деле доложили императрице Анне Иоанновне, которая лично «изволила указать оного Рекунова казнить»[210].

Можно предположить, что подобные горестные чувства испытывали и крепостные крестьяне, которых разлучали с близкими, отрывали от родных мест и по воле помещика переводили в другую деревню или в господский городской дом. Для десятилетнего Ивана Осипова это, конечно, была большая психологическая травма. Возможно, с этого момента он затаил злобу на своего молодого господина.

Материалы второй ревизии 1740-х годов позволяют представить, какой могла быть судьба Ивана Осипова, если бы волею помещика его не перевели в московский дом. Семерых его болгачиновских сверстников, в том числе и родного брата Прокофия, в разные годы взяли в рекруты. А всего из ростовской вотчины Филатьевых в 1720–1740-х годах были забриты 113 человек — молодых, здоровых, находившихся в самом расцвете сил крестьян.

Видимо, рекрутская повинность вынуждала многих крестьянских парней бежать из родных мест. Всего из ростовской вотчины Филатьевых за 20 лет сбежали более шестидесяти человек, причем 80 процентов беглецов были в возрасте от десяти до двадцати пяти лет. Одни направлялись в отдаленные места Российской империи или за польский рубеж, где нередко обзаводились семьями и хозяйством. Другие бежали в крупные города, где кормились всякого рода поденной работой. Третьи нищенствовали, постоянно перемещаясь по обширным российским просторам. Наконец, находились и такие, которые присоединялись к разбойным бандам, орудовавшим в их родных местах[211].

У крепостных крестьян в это время было мало шансов получить свободу легальным путем: с 1722 по 1748 год из крупной ростовской вотчины Филатьевых были освобождены с «отпускным письмом на волю вечно» всего лишь пять человек. Из них четверо были дворовыми в господском доме в Ивашеве, которых Петр Филатьев отпустил после смерти деда. Получив волю, эти люди нашли себе новых господ: 53-летний Андрей Иванов сын Шагин с сыном Игнатием пошел в слуги к Александру Андрееву сыну Ржевскому, его родной сорокалетний брат Михаил стал служить в московском доме у канцеляриста Вотчинной коллегии Петра Иванова сына Абрамова, а 54-летний Гаврила Карпов подался в услужение к секретарю Московской губернской канцелярии Михаилу Аронову. Только крестьянин Александр Филиппов из деревни Денисово нашел возможность выкупить у Петра Филатьева свою свободу и записаться в переславское купечество.

Также мало шансов у крестьян Ивашева и окрестных деревень было на смену господина, поскольку Филатьевы редко продавали крепостных из своей ростовской вотчины: с 1722 по 1748 год ими было продано менее двух десятков душ мужского пола. Так, в 1738 году троих филатьевских крепостных приобрел обер-секретарь Правительствующего сената Матвей Кузмин, в 1744-м пятерых крестьян, в том числе одного из Болгачинова, купил содержатель шелковой мануфактуры Панкрат Колосов. Еще один крестьянин, купленный генерал-фельдмаршалом Иваном Юрьевичем Трубецким, был вынужден отправиться в его вотчину в Симбирском уезде[212].

Но большая часть крестьян все-таки унаследовала социальный статус предков. Если бы Иван Осипов остался в родной деревне, избежал горькой участи рекрута и воздержался от побега, его ждала бы нелегкая крестьянская жизнь в родной деревне, сопряженная с непрерывным физическим трудом. В 1733–1735 годах серия крупных неурожаев привела к страшному голоду в центральных уездах России[213]. Возможно, именно вследствие него 12 болгачиновских крестьян, которым в 1722 году было от года до семнадцати лет, по переписи 1748 года уже числились умершими. В результате рекрутчины, высокой смертности и побегов мужское население Болгачинова между двумя ревизиями уменьшилось на 21 процент (с шестидесяти двух до сорока девяти душ мужского пола). Всего же по ростовской вотчине Филатьевых (12 населенных пунктов) сокращение мужского населения составило почти 26 процентов (с 1121 до 831 души мужского пола).

Но Ивану Осипову не было суждено вкусить ни тягот крестьянской жизни, ни горькой участи рекрута. По большой столбовой дороге из Суздаля в Москву, проходившей близ деревни Язвинцево[214], его навсегда увезли из родных мест. Вместе с родной деревней позади остался крестьянский образ жизни. Впереди его ждала совсем другая жизнь в Москве в совершенно новой роли дворового.

Несомненно, десятилетний мальчик, выросший в глухой ростовской деревне, будучи привезен в большой город, испытал яркие впечатления. Двор купцов Филатьевых был расположен в Китай-городе, близ Ильинской улицы, в одном из наиболее престижных районов тогдашней Москвы, и занимал обширную территорию. Согласно переписной книге дворов первой команды 1742 года, его поперечник вдоль проезда около Китайгородской стены составлял 47, а по Ипатьевскому переулку — 24 сажени, в длину же протянулся на 83 сажени, на весь квартал, причем выезды имелись на обе стороны[215]. Палаты гостей Филатьевых существовали еще в начале XX века и были снесены в 1912 году при строительстве доходного дома по проекту архитектора В. В. Шервуда (современный адрес — Старая площадь, дом 4)[216].

С юга двор хозяев будущего вора-перебежчика граничил с усадьбой баронов Строгановых, а с севера — с дворами генерал-майора Афанасия Даниловича Татищева и доктора Антона Филипповича Севастия. Неподалеку находились дворы князя Михаила Владимировича Долгорукова, сенаторов графа Григория Петровича Чернышева и Семена Григорьевича Нарышкина, князя Николая Александровича Голицына, графини Марьи Ивановны Скавронской, князя Константина Дмитриевича Кантемира, генерала Ивана Михайловича Головина и прочих знатных господ[217]. В каждой такой усадьбе имелось несколько десятков крепостных слуг — приказчиков, поваров, прачек, конюхов и т. д. Поэтому весь район между Варваркой и Никольской был густо заселен дворовыми[218].

Расположенный в центре усадьбы двухэтажный каменный господский дом, построенный еще в XVII веке, был сориентирован на восток, так что парадный въезд, оформленный тремя каменными строениями конюшни, каретного сарая и мастерской, находился со стороны Китайгородской стены. В 1754 году, когда Петр Филатьев намеревался продать свое московское владение за семь тысяч рублей для размещения в нем Канцелярии конфискации, двор и все строения были осмотрены архитектором князем Д. И. Ухтомским, который составил подробный план двора тушью и акварелью на листе бумаги размером 64,6?97,8 сантиметра с поэтажными чертежами господского дома, который теперь хранится в составе графической коллекции Сената. Господский дом был охарактеризован следующим образом: «…в том ево доме полаты, в коих жилых и кладовых, кроме одной залы с каменными своды, дватцать один покой». Особо было отмечено, что «дом крыт железом и починке ныне никакой не требует», а также то, что он расположен «поблизости от Кремля и от Гостиного двора», поэтому удобен «для продажи отписных (конфискованных. — Е.А.) вещей». Позади дома был разбит небольшой сад, а за ним находилась хозяйственная часть, в которую вел отдельный въезд со стороны Ипатьевского переулка. С этой стороны двора располагались каретный сарай, деревянные постройки для прислуги, а перед ними вырыты колодец и погреб[219]. Именно здесь, в деревянных людских покоях, и обрел свое новое жилище юный Иван Осипов.

К сожалению, документов о московской дворне Филатьевых 1730-х годов пока обнаружить не удалось. Зато благодаря самой ранней сохранившейся исповедной ведомости церкви Вознесения, что в Ипатьевском переулке, мы можем реконструировать население этого двора в 1748 году. Кроме хозяина, его супруги Евдокии Матвеевой и сына Алексея здесь проживали 46 человек. Из них к крепостным слугам Филатьевых относились, по-видимому, 32 человека (остальные были, скорее всего, жильцами)[220]. Шесть семейных пар с детьми, девять одиноких дворовых, четыре вдовы и три девицы — вся эта команда крепостных, обслуживавшая потребности господской семьи, имела внутреннюю иерархию и четкое распределение обязанностей. Первым среди них в исповедной ведомости числится Гаврила Михайлов сын Саблин с женой Марфой Ивановой. Именно этот служитель записывал завещание Алексея Остафьевича Филатьева, он же вел все известные на настоящий день судебные процессы его внука[221], а также заведовал семейным архивом. Так, во время переписи московских дворов осенью 1742 года именно он от имени Петра Филатьева заявил представителям государства: «о дворе де реченного его господина крепости в прошлом 1737 года мая 29 дня во учинившийся пожар сгорели»[222]. Старый служитель дома Филатьевых, посвященный во все внутренние дела семейства, на глазах у которого вырос молодой хозяин, занимал высокое положение. Скорее всего, именно он выполнял функции приказчика, когда появился новичок Иван Осипов.

Важной особой среди дворни была престарелая «девица» Домна Яковлева. В одном судебном деле 1756 года она названа «верховой девкой», которая была «к варению кофи определена». Иначе говоря, она была особо приближенной к господам, прислуживала непосредственно в господских покоях. Из этого же дела мы узнаем, что Домна Яковлева имела власть над прочими дворовыми «женками» и «девками», по отношению к которым она нередко применяла физическую силу[223]. Прочие слуги трудились на кухне, стирали платье, работали на конюшне и т. д.

Несложно представить, какое место занял в этом доме десятилетний Иван Осипов, привезенный из ростовской деревни. Наверняка первое время он выполнял самую грязную работу, непрестанно получая оплеухи не только от помещика, но и от вышестоящих дворовых. Подтверждением этому служит начало «Автобиографии» Ваньки Каина. О службе в доме Филатьева в ней всего несколько предложений, как бы предваряющих историю Каина, которая началась с побега. В них содержится намек на некий конфликт между молодым крепостным слугой и его господином: «Я… служил в Москве у гостя Петра Дмитриевича Филатьева, и что до услуг моих принадлежало, то со усердием должность мою отправлял, токмо вместо награждения и милостей несносные от него бои получал. Чего ради вздумал: встать поране и шагнуть от двора подале. В одно время, видя его спящего, отважился тронуть в той же спальне стоявшаго ларца ево, из котораго взял денег столь довольно, чтоб нести по силе моей было полно. А хотя прежде оного на одну только соль и промышлял, а где увижу мед, пальчиком лизал, а оное делал для предков, чтоб не забывал. Висящее же на стене платье ево на себя надел, и из дому тот же час, не мешкав, пошел. А более за шум поторопился, чтоб от сна он не пробудился и не учинил бы за то мне зла. В то время товарищ мой Камчатка дожидался меня у двора. Вышед со двора подписал на воротах: „Пей воду как гусь, ешь хлеб как свинья, а работай черт, а не я“»[224].

Если верить автобиографическим показаниям, которые Иван Осипов дал в Сыскном приказе 28 декабря 1741 года, он прослужил в московском доме Филатьевых около четырех лет и бежал приблизительно в 1735 году в возрасте примерно четырнадцати лет[225]. Как видно из автобиографии, за это время Иван успел выслужиться перед господами и был допущен в господские покои, но при этом ему очень часто приходилось испытывать побои и унижения. О том, каким образом Петр Филатьев обращался со своими крепостными, нам известно из двух судебных процессов.

Четвертого июля 1743 года Филатьев отослал в Московскую губернскую канцелярию своего дворового человека и в доношении заявил: «…сего июля 2 дня 1743 года в четвертом часу по полудни наказывал я крепостного своего человека Ивана Власова сына Снешкова за ослушание ево и за противности, которой при том наказании сказал „слово и дело“{24}…» На допросе 27-летний крепостной признался: «…сего июля 2 дня он, Снешков, за собою „слово и дело“ сказывал, не стерпя от помещика своего побой, а за ним… „слово и дело“ нет и за другими ни за кем не знает». За ложное объявление Ивана Снешкова в Московской губернской канцелярии выпороли плетьми и вернули в господский дом[226]. Видимо, Петр Филатьев отплатил своему дворовому за доставленные хлопоты и эмоциональный стресс сдачей в рекруты: согласно исповедной ведомости, в 1748 году Ивана Снешкова в его доме уже не было[227].

Четырнадцатого марта 1756 года Филатьев жаловался на своих крепостных уже в Сыскной приказ: «Дворовая моя крепостная девка Марина Еремеева дочь, которая находилась при доме моем во услужении, …в молотую кофь, которая была в жестянке, не знаю с какого умыслу, положила соли. Чего ради я… помянутую девку без всякаго пристрастия спрашивал, на что оная девка принесла извинение, что в ту кофь соль наговоренную [положила] для одной верховой девки, которая к варению кофи определена, чтоб она была к ней добра. Из чего видно ее неправда, потому что означенная девка толко кофь варит, а в питье участия с нами не имеет. И так, следовательно, что ту соль для меня именованного и жены моей положила, а не для девки. Которую наговоренную соль получила от дяди своего салдата… От чего я… з домашними своими в помянутой девке имею немалое опасение». Филатьев просил следователей Марину Еремееву «с пристрастием (под плетьми. — Е.А.) роспросить», «а ежели… следует до розыску, то ее розыскивать» (то есть в случае необходимости подвергнуть ее пытке), чтобы узнать, «не имела ль она и прежде сего надо мною и над домашними моими ко испровержению умыслу». На допросе Еремеева показала, что вышеупомянутая престарелая «девица» Домна Яковлева (ей в то время было 60 лет), приближенная к господам и имевшая власть над прочими дворовыми «девками», «многократно ее бивала, а по приказу помещика, или собою, …не знает». Поэтому Марина, «злобствуя» на Домну Яковлеву, решилась подсыпать соль в кофе, который подавали господам, чтобы ее «привесть… к какому-нибудь наказанию». При этом обвиняемая отрицала наличие в своих действиях какого бы то ни было колдовства и оправдывалась: свое признание в том, что соль была «наговорная», она «господину своему показывала напрасно, в беспамятстве». Она не призналась в применении колдовского заговора даже в застенке, где ее допрашивали «с пристрастием»[228].

Возможно, Петр Филатьев, увидевший в поступке крепостной попытку воздействовать на себя посредством колдовства, был всё же прав. Исследование Е. Б. Смилянской показало, что дворовые XVIII века имели целый арсенал магических средств, с помощью которых рассчитывали умилостивить своенравных господ[229]. Но для нас особый интерес представляет тот факт, что несчастная крепостная боялась своего господина, допрашивавшего ее без всякого пристрастия, больше, чем служащих Сыскного приказа: пришла «в беспамятство» и сразу повинилась в содеянном, тогда как после не призналась в колдовстве ни на допросе, ни даже в застенке.

Эти судебные дела показывают, что Петр Филатьев обладал крутым нравом и нередко жестоко наказывал своих крепостных «за ослушание» и «противности». Как видно, не случайно его дед, зная характер внука Петра и предвидя его сложные взаимоотношения с крепостными, заповедал наследнику: «…людем домовым, також и крестьяном… по винам смотря, чинить наказание не жестокое, дабы от жестокого напрасного наказания как люди, так и крестьяне не разбрелись врознь, дабы от Бога не принять тебе в том греха». Но, видимо, предсмертные слова деда не стали жизненным кредо внука.

Побег был едва ли не единственным средством противодействия власти жестоких господ. К сожалению, побеги дворовых практически не изучены[230], поэтому мы не знаем, насколько часто крепостные слуги отваживались на них. Беглые крепостные крестьяне могли целыми семьями отправляться в малоосвоенные регионы, где непосильным трудом поднимали новое хозяйство; могли уходить в города, где занимались поденной работой; могли даже наниматься на предприятия (хотя прием беспаспортных людей на мануфактуры был запрещен законом, однако резкий дефицит свободных рабочих рук в крепостной России вынуждал промышленников брать беглых). Дворовые же, с детства выросшие при господах, привыкшие к домашней работе и ношению «немецкого» платья, редко рассматривали все эти варианты как возможную альтернативу своему положению. Дворовый, как правило, мечтал иметь вместо своенравного и жестокого помещика другого хозяина, незлобивого, мягкого и невзыскательного. Поэтому даже отпущенные на волю крепостные слуги в основном старательно подыскивали для себя новое место в благородном доме. По справедливому замечанию О. Е. Кошелевой, для подавляющего большинства отпущенных дворовых с волей связывался целый комплекс отрицательных представлений[231]. Но если даже для отпущенного на волю крепостного человека поиск нового хозяина был делом непростым, для беглого дворового пристроиться у господина, который на свой страх и риск, вопреки законам, согласился бы принять его на службу, было намного сложнее. Поэтому большинство дворовых предпочитали терпеть даже злых и жестоких помещиков, апробируя на них разного рода магические приемы, нежели совершить побег, грозящий кардинальным образом перевернуть весь привычный образ жизни.

Но были и такие дворовые, которые видели особый смысл в своем служении. Например, 29 сентября 1740 года, когда заканчивались приготовления к отправке из Москвы в Сибирь водным путем очередной партии колодников, в Сыскной приказ обратился Дмитрий Евстафьев, дворовый человек дворянина Ивана Дмитриева сына Торбеева, приговоренного за какие-то вины к ссылке. В доношении крепостной человек жаловался: «…ныне показанного помещика моего велено послать в Сибирь, который ныне уже на судне, а меня, именованного, на оное судно с ним не пускают. И дабы указом Ея Императорского Величества повелено было мне… при нем, помещике моем, на оном судне быть с ним, ехать на коште помещика моего»[232]. И этот случай далеко не единственный.

Верность некоторых крепостных слуг своим господам не раз удивляла иностранцев. Так, английский путешественник Уильям Кокс, в 1778 году посетивший тюремный острог возле Калужского житного двора, был весьма поражен привязанностью одной крепостной к своему помещику, находившемуся под следствием: «В этом остроге сидит помещик, который один не пользуется правом прогулки; это наказание едва ли соответствует его преступлению, заключающемуся в том, что он засек нескольких крепостных до смерти. Это показывает, какой властью пользуются помещики над своими крестьянами… У самых ворот тюрьмы, в которой заключен этот несчастный, семидесятилетняя старуха соорудила жалкий навес, едва защищающий ее от непогоды; она живет тут из сострадания к заключенному, которого она нянчила, и не покидает его, чтобы оказывать ему все услуги, какие только возможно. Подобную преданность трудно где-либо встретить; она делает это совершенно бескорыстно, так как преступление, совершённое помещиком, так велико, что нет ни малейшей надежды на то, что он будет освобожден, и она не может ожидать никакой награды за то, что делается ею только из привязанности к нему: когда я дал этой бедной женщине какую-то мелкую монету, она тотчас отдала ее заключенному»[233].

Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что терпеливое служение своему помещику и его семье, упование на Бога и господскую милость было ведущей жизненной установкой многих дворовых людей. При этом дворовые люди находились не в самом тяжелом материальном положении, в особенности крепостные слуги знатных и состоятельных хозяев. Они были избавлены от мыслей о добыче денег для уплаты подушной подати, не ломали себе голову над тем, где найти жилье, не голодали. Проживавшие в московских богатых усадьбах, носившие нарядное европейское платье, многие дворовые люди прекрасно осознавали выгоды своего положения и, наверное, не могли без содрогания смотреть на ходивших в изодранной одежде «фабричных», на огромное количество нищенствующих, умирающих от голода крестьян, на ютившихся по «углам» и кормящихся мелкой торговлей солдатских вдов.

Не случайно среди профессиональных преступников Москвы крайне редко встречались выходцы из дворовых. Так, из 125 преступников, с помощью доносителя Ивана Каина пойманных в конце 1741-го — 1748 годах и осужденных в Сыскном приказе на различные наказания, всего восемь (менее семи процентов) были дворовыми[234]. Среди московских воров круга Ваньки Каина (69 человек) выходцами из дворовых оказались только четыре человека (семь процентов), причем лишь об одном из них, 23-летнем Алексее Сухорукове, мы знаем, что он был потомственным дворовым. Таким образом, можно смело утверждать, что питательной средой преступного мира Москвы были не дворовые, а другие социальные слои, то есть в этом смысле Ванька Каин представляет собой не правило, а исключение.

Итак, прослужив в московской усадьбе Филатьевых около четырех лет, четырнадцатилетний подросток Иван Осипов в 1735 году совершил побег, обокрав при этом своего господина. Как мы помним из «Автобиографии», сбежать ему помог Петр Камчатка, который с этого момента стал его неразлучным другом. Он к тому времени был дважды судим за кражи и находился в бегах. Именно Петр Камчатка руководил действиями Осипова, а следовательно, тот уже успел познакомиться и сблизиться с профессиональными ворами Москвы. Находясь под властью жестокого помещика, Иван, наверное, с восхищением смотрел на двадцатилетнего друга, вольного, как ветер, предоставленного самому себе, постоянно менявшего места жительства и зарабатывавшего на жизнь «воровским промыслом». Видно, романтика воровской жизни прельстила подростка, и он задумал побег.

В свои планы он поспешил посвятить Камчатку, и тот согласился помочь приятелю. Матвей Комаров, младший современник Ваньки Каина и автор первого романа о нем, представил эту сцену следующим образом: «…будучи они в одно время в кабаке, между прочими разговорами Каин открыл Камчатке свое намерение, который, похваля его вымысел, советовал ему, чтоб он, не продолжая времени, исполнил свое намерение, и так, выпив по хорошей мерке вина, повторили свою дружбу и утвердили друг друга клятвами в том, что если один из них попадется в какое несчастие, то другому к освобождению своего товарища изыскивать всевозможные способы. Таким образом уговорясь, разошлись по своим местам, и Каин обещался непременно в будущую ночь исполнить то, что он задумал, чего ради и велел Камчатке приходить ночью ко двору Филатьева и дожидаться у ворот»[235].

Совершив побег, Иван Осипов отправился не куда-нибудь, а под Большой Каменный мост — в известное место сбора всякого рода преступного люда. Здесь беглый дворовый выпил вместе с «воришками», после чего произошел своеобразный обряда инициации — подросток был принят в компанию «мошенников». Вот как этот момент описан в «Автобиографии»: «И мы пришли под Каменный мост, где воришкам был погост, кои требовали от меня денег, но я отговаривался, однако дал им двадцать копеек, на которые принесли вина, притом напоили и меня. Выпивши, говорили: „Пол да серед — сами съели, печь да палати — в наем отдаем, а идущим по сему мосту тихую милостыню подаем (то есть мошенники). И ты будешь брат нашего сукна епанча (то есть такой же вор)“»[236]. Из жизнеописания следует, что именно эти воры, которые выпивали с будущим Каином под Каменным мостом, и стали вместе с Петром Камчаткой его первыми сообщниками.

Как мы видим, в «Автобиографии» побег Ивана Осипова рисуется как обдуманный и решительный шаг, определивший всю его дальнейшую судьбу. Четырнадцатилетний дворовый не просто сбежал в порыве обиды после очередной порки на конюшне; он знал, для чего совершает побег, чем будет заниматься в дальнейшем. К этому моменту он сблизился с профессиональными ворами, а возможно, уже попробовал себя в их ремесле. Теперь же они с радостью приняли юношу в свой круг. После переезда из деревни в московский господский дом это был второй поворотный момент в его жизни, но теперь это был сознательный выбор: Иван Осипов бежал для того, чтобы стать вором Ванькой Каином.

Указ императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1741 года «О Всемилостивейшем прощении преступников» инициировал доносительскую деятельность Ваньки Каина. Гравюра Й. Вагнера. 1740-е гг.

Портрет Каина, впервые опубликованный в книге «История славного вора, разбойника и бывшаго Московского сыщика Ваньки Каина… писанная им самим при Балтийском порте в 1764 году» (М., 1782), и титульный лист издания 1785 года

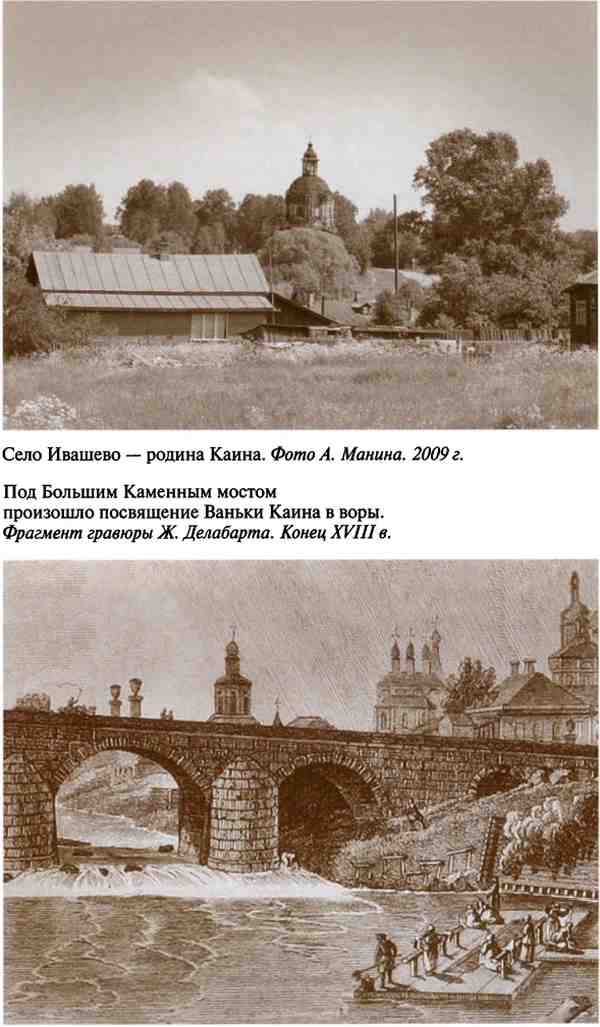

Село Ивашево — родина Каина. Фото А. Манина. 2009 г. Под Большим Каменным мостом произошло посвящение Ваньки Каина в воры. Фрагмент гравюры Ж. Делабарта. Конец XVIII в.

Каин и его приятели частенько промышляли карманными кражами на Красной площади. Ф. Алексеев. 1801 г. Наплавной Москворецкий мост — излюбленное место совершения краж с повозок. Фрагмент гравюры Б. Пикара. Начало XVIII в.

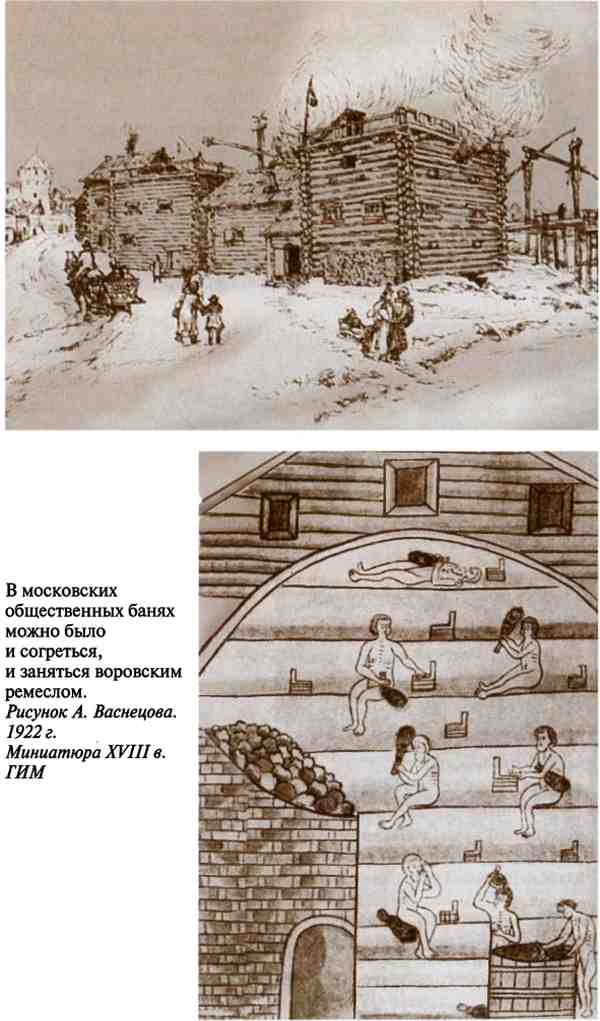

В московских общественных банях можно было и согреться, и заняться воровским ремеслом. Рисунок А. Васнецова. 1922 г. Миниатюра XVIII в. ГИМ

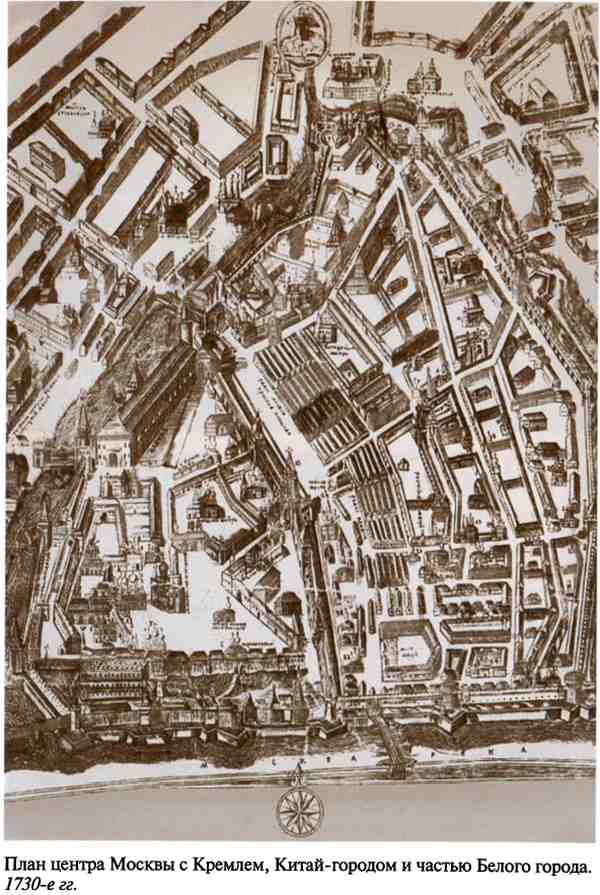

План центра Москвы с Кремлем, Китай-городом и частью Белого города. 1730-е гг.

Китайгородская стена. Фрагмент гравюры Ж. Делабарта. Конец XVIII в. В печурах Китайгородской стены московские нищие и преступники находили приют. Фото 1930-х гг.

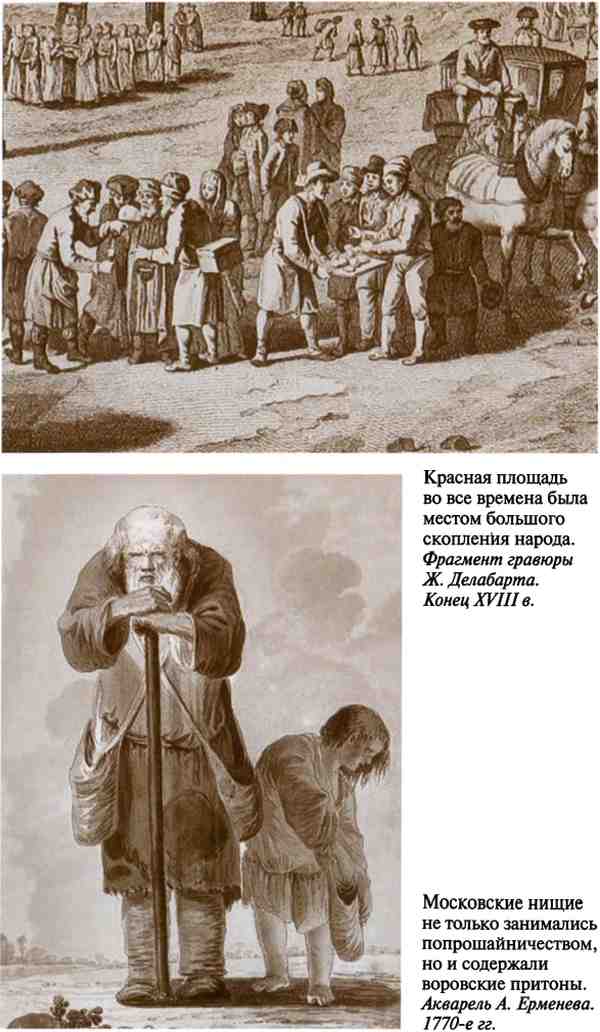

Красная площадь во все времена была местом большого скопленйя народа. Фрагмент гравюры Ж. Делабарта. Конец XVIII в. Московские нищие не только занимались попрошайничеством, но и содержали воровские притоны. Акварель А. Ерменева. 1770-е гг.

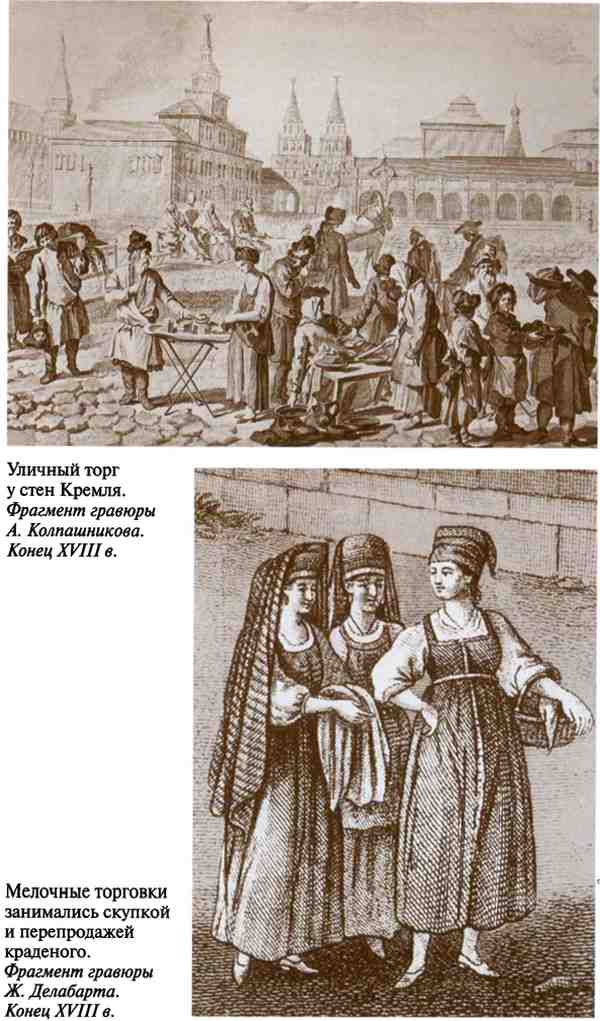

Уличный торг у стен Кремля. Фрагмент гравюры А. Колпашникова. Конец XVIII в. Мелочные торговки занимались скупкой и перепродажей краденого. Фрагмент гравюры Ж. Делабарта. Конец XVIII в.

В кабаках московские воры отдыхали от «трудов неправедных» и сговаривались о новых преступлениях. Рисунок X. Гейслера. Начало XIX в. В воровских притонах и в собственном доме Каина преступники развлекались игрой в карты. Лубок середины XyiII в.

«Ах, матки мои! Вор пришел ко мне во двор…». Лубок середины XVIII в.

План Сыскного приказа на современном Васильевском спуске. Цифрами обозначены: 1 — каменное здание присутствия; 2 — деревянные казармы для караульных; 3 — малые острожки; 4 — Большой острог; 9 — Москворецкая улица; 11 — пристроенный к зданию присутствия деревянный застенок; 12 — кремлевский ров. Составил архитектор Д. Ухтомский. 1752 г. РГАДА Реконструкция стены острога

Колодники Сыскного приказа заковывались в ручные и ножные кандалы Тюремный острог. В правой части миниатюры изображена пытка на дыбе. Конец XVIII в.

Колодники получают милостыню через окно тюрьмы. Народная картинка XVIII в. Заключенных под охраной выводили для сбора подаяния. Рисунок X. Гейслера. Начало XIX в.

В 1756 году Ванька Каин был заклеймен словом «ВОР» Публичное вырезание ноздрей и клеймение. Рисунок X. Гейслера. Начало XIX в.

Каменоломни в Рогервике — место каторги Каина Паспорт, выданный скупщице краденого Анне Герасимовой при освобождении из ссылки. 7 марта 1745 г. РГАДА

Ранний возраст новоиспеченного вора нас не должен смущать: следственные дела Сыскного приказа не оставляют сомнений в том, что в Москве в 30–40-х годах XVIII века среди профессиональных воров было немало подростков. Например, 28 декабря 1741 года в притоне Марфы Дмитриевой на Москворецкой улице был схвачен четырнадцатилетний солдатский сын Леонтий Юдин, который на допросе признался в совершении многочисленных карманных краж в компании с другими ворами, а также в том, что в притоне Марфы Дмитриевой «жил блудно» с солдатской женой Ириной Ивановой. Знал воровской мир Москвы и другие молодые таланты, в числе которых — Ванька Каин.

Что же происходило с Иваном Осиповым дальше? Во всех жизнеописаниях Ваньки Каина фигурирует следующий немаловажный эпизод, который содержится в «Автобиографии». На следующий день после побега подросток был пойман людьми Филатьева и приведен на хозяйский двор. Суровый помещик приказал оставить беглеца без пищи и приковать цепью возле медведя, сидевшего на привязи во дворе. Между тем дворовая девка, которая приходила кормить медведя, поведала Ивану о том, что по вине Филатьева или кого-то из дворни был убит солдат и что хозяин, чтобы скрыть следы преступления, приказал бросить труп в вырытый во дворе колодец. Осипов не преминул воспользоваться удачным случаем и, когда господин приказал сечь беглеца, закричал «слово и дело», от чего тот «в немалую ужесть пришел». Когда же Иван был доставлен в Московскую контору тайных розыскных дел в селе Преображенском, он рассказал об убийстве солдата графу Семену Андреевичу Салтыкову. Информация Осипова подтвердилась, после чего он получил «для житья вольное письмо» — был освобожден от крепостной зависимости.

Эта история вполне правдоподобна. Действительно, в случае раскрытия важного государственного преступления доносчик, если это был крепостной, мог получить свободу. В результате изучения документов Тайной канцелярии Е. В. Анисимов выявил значительное число процессов, возникших в результате доносов крепостных на своих господ[237]. Тем не менее среди документов Московской конторы тайных розыскных дел за 1734–1737 годы нет ни одного, в котором упоминался бы П. Д. Филатьев или кто-то из его дворни. Вместе с тем 26-летний Иван Осипов, сын крестьянина деревни Болгачиново Осипа Павлова, включен в ревизскую сказку, поданную в 1748 году из ростовской вотчины П. Д. Филатьева[238]. Иными словами, Иван Каин во время второй ревизии душ еще оставался крепостным Петра Филатьева. Таким образом, эпизод «Автобиографии» об освобождении Каина от крепостной зависимости в результате справедливого доноса на господина пока не находит документального подтверждения.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 3. КАИН И АВЕЛЬ

Глава 3. КАИН И АВЕЛЬ Был ты видом довольно противен, Сердцем подл, но не в этом суть. Исторически прогрессивен Оказался твой жизненный путь. Н. Коржавин ПотериИз 74 крупных городов Руси монголы в 1237–1238 годах разрушили 49, из них 14 обезлюдели навсегда. Современная Рязань —

МОШЕННИЧАЛ ДЕННО И НОЩНО. ВАНЬКА КАИН

МОШЕННИЧАЛ ДЕННО И НОЩНО. ВАНЬКА КАИН Загадки, связанные с этим разбойником, многочисленны и разнообразны. Распутывать их приходится, опираясь на очень скудные источники, которые можно назвать достоверными.Во-первых, найдены некоторые документы, рассказывающие о

Каин и Авель

Каин и Авель Все происходило по железной логике служения иноземным завоевателям: путь к политической карьере, приобретению богатств, самосохранению лежал через предательство. В том числе шел по трупам самых близких людей. Не все на это шли, но предательство и подлость

Московский оборотень: Ванька Каин

Московский оборотень: Ванька Каин Все начинается с доносаИмя вора и разбойника Ваньки Каина стало нарицательным еще в XVIII веке. Любопытно, что Каин прославился не только беспримерными злодеяниями, убийствами, обманами, но и… писательством, литературной деятельностью.

Авель и Каин с его потомством [1]

Авель и Каин с его потомством [1] Пустынею я вновь один бреду, Хрустят под сапогами кости веток. Как страшно быть у Бога на виду: Ведь взгляд его так мстителен и меток. И тени нет, какая при луне По-обезьяньи жалко подражала. И скорпион вонзает в душу мне Свое, как луч,

Московский оборотень: Ванька Каин

Московский оборотень: Ванька Каин Все начинается с доносаИмя вора и разбойника Ваньки Каина стало нарицательным еще в XVIII веке. Любопытно, что Каин прославился не только беспримерными злодеяниями, убийствами, обманами, но и… писательством, литературной деятельностью.

Ванька Каин: московский оборотень

Ванька Каин: московский оборотень На иллюстрации – вид Красной площади у Никольских ворот Кремля. 1970-е. Неизвестный гравер по рисунку Ж.-А.Девелли, М.И. Махаева. Фрагмент. Имя вора и разбойника Ваньки Каина стало нарицательным еще в XVIII веке. Любопытно, что Каин прославился

Каин и Авель

Каин и Авель Для сицилийских следователей, занимавшихся этим делом, участие Джованни Бонтате в убийстве брата было очевидным. Многие «люди чести» в Палермо прозвали его Каином, но не за то, что он не спешил клясться отомстить за брата, а за то, что, даже не дождавшись

«Славный вор» Ванька-Каин

«Славный вор» Ванька-Каин Неизвестно, кем бы стал конепас Ванька Осипов, если бы московский купец Петр Филатьев не потребовал его к себе на подворье – при лавке служить. А служба эта какая: поди туда – куда велят, а замешкаешься – тумаки да колотушки. Харчи тебе достаются

Ванька Белка

Ванька Белка Одной из легенд революционного Петрограда был Иван Белов по кличке Ванька Белка. Профессиональный преступник, несколько раз осужденный царским правительством, он был освобожден новой властью в ноябре 1917-го и тут же (как коллега Бальгаузена) занялся так

Каин и Шеш: кочевники против горожан

Каин и Шеш: кочевники против горожан Из откочевавших на запад западносемитских групп сформировался этнос ханаанеев, на основе тех, что остались в степях, — этнос так называемых сутиев-амореев (по самоназванию просто сутиев; термин «амореи» перешел на них значительно

Ванька-вставанька

Ванька-вставанька Забегать на руины Валерик теперь не решался: там Ибрагим ему мерещился в бурьяне, и в шорохе травы его смешок недобрый чудился. А если подольше послушать бурьян, то стук ружейного затвора слышался, будто тот узкоглазый охранник где-то прятался рядом, а

ИВАН ОСИПОВИЧ КАИН

ИВАН ОСИПОВИЧ КАИН (Под этим именем проходил по документам современного угрозыска знаменитый московский уголовник XVIII века)До середины XIX века в доме почти каждого русского простолюдина вместе с Библией, молитвословом, книгами о приключениях Бовы-Королевича и герцогини