Язык

Язык

Формы обращения

Во многих письмах используется дружеский стиль приветствия: «дорогой товарищ» («дорогой товарищ Вышинский», «мой дорогой товарищ Сталин»), хотя встречается и более официальное «уважаемый/многоуважаемый товарищ»{326}. Коммунисты и комсомольцы часто подписывали свои письма словами «с коммунистическим (комсомольским) приветом», иногда — «с товарищеским приветом». Члены партии могли указать в письме (особенно в доносе) номер своего партбилета. Рабочие часто называли не только свое имя, но и завод, где они работали.

В некоторых письмах авторы фамильярно обращаются к политическим лидерам на «ты»{327}. Но чаще чувство товарищеской близости передавалось иными средствами. «Подумайте над этим вопросом, поговорите в Кремле», — советовал Жданову рабочий-коммунист в письме, посвященном внешней политике{328}. «Эх! Михаил Иванович! Проверьте…» — писал анонимный обличитель заговоров М. И. Калинину{329}. Некоторые деревенские или просто необразованные авторы использовали приветствие «Добрый день!». Одно письмо в «Крестьянскую газету» начинается так, словно автор только что постучался в дверь редакции: «Добрый день, товарищи работники. К вам колхозник»{330}.

Есть письма, где интимно-товарищеский тон плавно переходит в просительный, как, например, в воззвании агронома-коммуниста (колоритность которого по-английски даже трудно передать): «Товарищ Жданов, чуткий, родной — помоги»{331}. А есть такие, где товарищеская критика смягчается сознанием общей исторической миссии, как в пылком завершении письма рабочего, жалующегося на привилегии элиты: «Остаюсь с уважением и уверенный в победе за коммунизм. Н. А. Косоч. 2 апр. 1937 г., в 3 ч. ночи. 5 моих спят малых, а я пишу к будущему»{332}. Товарищеский стиль не исключал воинственности. Донос коммуниста на некоего низового аппаратчика, присланный областному начальнику, начинается с дружеского «Добрый день, товарищ Денисов», но заканчивается резко: «Сволочь нужно убрать из профсоюза. Если не примете меры, я напишу прямо в ЦК ВКП(б)»{333}.[133]

В письмах граждан 1930-х гг. встречаются напыщенное слово «вождь», эпитеты «вождь пролетариата», «соратник Сталина», хотя и реже, чем можно было ожидать. Например, рабочий, обращающийся с ходатайством к «товарищу Жданову» в 1937 г., именует его «вождем ленинградских большевиков [и] соратником вождя народов, товарища Сталина»{334}. В целом, однако, льстивый «придворный» стиль был больше характерен для интеллигенции и нового привилегированного класса, чем для представителей масс, и его чаще встречаешь в торжественных коллективных посланиях, а не в индивидуальных письмах[134]. «Дорогой и любимый наш Андрей Александрович», — предваряет Марк Шафран свою просьбу к Жданову, чтобы тот позировал ему для портрета{335}, а один математик, добивающийся поддержки для своего неординарного труда «Начала новой алгебры», не только умоляет Жданова о «защите и покровительстве», но и посылает ему два акростиха, которые он сочинил на имена Сталина и Кирова{336}. Простые люди и льстили проще. «Зная Вашу любовь к детям и заботу…» — писала Жданову мать троих детей, просившая «материальной помощи» (т. е. денег). «Зная Вашу исключительную отзывчивость…» — обращался проситель к Эйхе{337}.

Образ политического лидера как благосклонного отца, жалеющего и защищающего своих детей, или надежного, понимающего друга часто возникает в письмах. «Будьте родным отцом» и спасите нас от религиозных соблазнов, заклинает Сталина ленинградская комсомолка. «Я прошу Вас как родного отца, как друга народа», — пишет Румянцеву обманутая жена. Безутешный вдовец (см. с. 185) обращается к Сталину как к «единственному другу, который глубоко понимает человеческую душу».

Авторы писем то и дело взывают к справедливости. «Где правда и справедливость?» «Товарищи, ответьте нам, пожалуйста, где добиться правды?» «Если есть справедливость у советской власти, накажите этих людей…»{338} Не менее часто идет речь и о долге, но только в одном специфическом контексте: «Я считаю своим долгом (партийным долгом, долгом гражданина) передать…» — одна из стандартных преамбул доноса{339}.

* * *

Стиль

Взаимосвязь между советскими письмами во власть и дореволюционными петициями еще предстоит исследовать, но уже сейчас ясно, что многие письма 1930-х гг. написаны по правилам, которые гораздо старше советской власти. Образ представителя власти как «любимого отца», призывы к справедливости (без упоминания о законе), жалобы в высшую инстанцию на злоупотребления местного начальства, патетические строки о «крошке хлеба», коей столь часто не бывало во рту у авторов писем, — все это стандартные приемы петиций и в XIX в., и в 1930-е годы{340}.

В середине 1920-х гг. один советский ответственный работник классифицировал письма граждан по поводу налогообложения следующим образом: 1) петиции, отпечатанные на машинке юристами,, цитирующими законы и административные постановления; 2) петиции, написанные от руки писарским почерком («большие письма с завитушками»), с аргументацией в основном эмоционального, а не юридического характера; 3) личные просьбы, зачастую с автобиографическими подробностями, кое-как нацарапанные на грязных клочках бумаги{341}. В 1930-е гг. процветал третий тип писем, первый практически исчез, а второй сохранился главным образом в деревне, знакомые писарские «завитушки» украшали некоторые письма оттуда вплоть до войны.

Авторы нередко уснащали свои письма литературными или историческими примерами. «Голос колхозников помирает, глас в пустыне вопиющих», — писал один крестьянин (это сравнительно редкий случай включения в текст письма библейской цитаты). «Сживают меня с бела света, как сживала Пушкина черная свора палачей Николая 1-го», — с пафосом восклицал другой. Рабочий предупреждал, что вождей, отрывающихся от масс, может постичь судьба «героя мифа Антея», которого «оторвали от земли матери и задушили в воздухе, и у него лишь сила мать земля, как породила его»{342}.

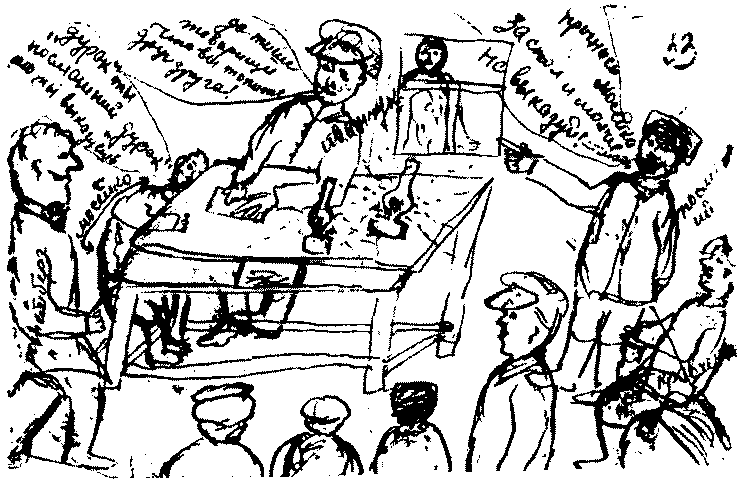

Рис. 6. Бурное колхозное собрание. Рисунок из письма двух колхозников в «Крестьянскую газету» с жалобой на злоупотребления администрации колхоза, 1938 г. Разъяренные колхозники бранят членов правления, председатель пытается утихомирить собравшихся (РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 67. Л. 33)

Светлана Бойм, опираясь на литературные и кинематографические источники, недавно предположила, что графомания — тяга к писательству у людей, не имеющих литературного таланта, — в XIX в. характерная в основном для интеллигенции, в советский период вышла за пределы привычного ареала и стала «всенародной» болезнью{343}. Не отвлекаясь на вопрос наличия или отсутствия литературного таланта, скажем: жажда писать ради самого писания очень заметна в письмах населения 1930-х гг. В них часто чувствуется, какой восторг и наслаждение доставляет авторам способность пользоваться письменной речью, и это напоминает читателю, как недавно некоторые из них приобщились к грамоте. Такие письма порой способны растрогать историка (и несомненно трогали первоначальных адресатов).

Письма во власть наверняка в равной мере представляли собой (или, по крайней мере, могли представлять) своеобразную форму народной культуры и проявление народного творчества, подобно любительским спектаклям и игре на балалайке, которые часто заносились в эту графу. Грань между писанием писем и писательством в литературном смысле в народе была тонка, и есть свидетельства, что многие писатели-любители ее не проводили. Читатели, забрасывавшие «Крестьянскую газету» жалобами, доносами и запросами, столь же стихийно слали в газету «художественные» произведения — рисунки (см. рис. 6), стихи, рассказы — надеясь увидеть их напечатанными{344}.[135] Порой жанровые различия просто стирались: анонимные инвективы против советской власти излагались классическими катренами, письма о «злоупотреблениях начальства» иллюстрировались карикатурами. В одном случае автор/художник закончил письмо просьбой взять его карикатуристом в газету{345}.

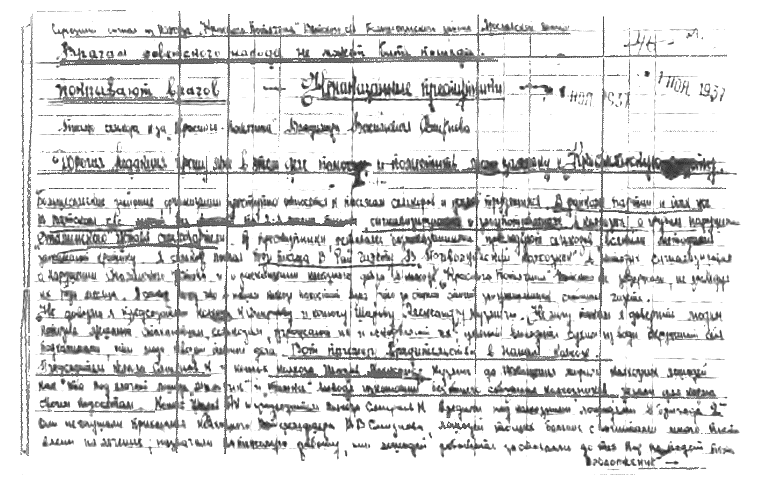

Рис. 7. «Врагам советского народа не может быть пощады». Письмо в «Крестьянскую газету» от колхозника В. В. Смирнова, 1937 г. (РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 161. Л. 29)

Еще один пример зыбкости границ между писанием писем и народным творчеством в почте «Крестьянской газеты» — эссе в форме сказки, озаглавленное «Подвиги хулигана-плута Тычинкина С. М»: «В темной деревушке д. М. Кемарах… гремело имя колхоза “1-е августа”… Почему он рос, в кого был прислан коммунист Васеев И. И. с советской душой и коммунистическим сердцем, Васеев вина в рот не брал, вся масса любила Васеева… но кто растаскивал колхоз, тому стало скучно жить с Васеевым, растаскивать колхоз не дает, бросились на Васеева, хотели изжить Васеева, но стойкий коммунист отбросил далеко негодяев. Кто был главарем негодяев, Тычинкин Степан Михайлович… И не было избиению и хулиганству конца… писать не хватает газеты…»{346} Коллективные авторы просили газету «поместить нашу заметку»[136]. Такое желание высказывалось очень часто, несмотря на то что осуществлялось крайне редко. Многие авторы писем в газеты намекали на обязательность публикации, давая им заголовки, обычно по образцу заголовков из советской печати: «Кто из них классовые враги?», «Примите меры», «Незаконное дело», «Не вредительство ли это?»{347}. Колхозный ветеринар В. В. Смирнов (судя по изящному почерку, возможно, бывший писарь) предпослал своему доносу на председателя колхоза целый набор декоративно оформленных лозунгов (см. рис. 7):

«Серьезный сигнал из колхоза “Красного Потягина” Вятского сельсовета Большесольского района Ярославской области.

Врагам советского народа не может быть пощады.

Покрывают врагов -- Ненаказанные преступники --»{348}.

Даже письмам не в газеты авторы иногда давали заголовки{349}. Это возвращает нас к вопросу о «публичности». Учитывая ничтожные шансы на публикацию письма, но гораздо большие шансы на некую официальную реакцию (расследование спора, наказание обидчика, ускоренное предоставление недостающих благ), рациональной целью писем следует считать не публикацию, а официальное вмешательство[137]. Однако многие их авторы настаивают на обратном. Это заставляет предположить, что поток читательских писем, хлынувший в газеты и журналы в эпоху горбачевской гласности, — не случайное явление{350} и что советские авторы писем, возможно, всегда хотели увидеть их напечатанными и сделать свое мнение достоянием общественности.

Авторы сталинской эпохи изо всех сил старались овладеть языком «Правды». Советские эпитеты, партийный жаргон, риторические обороты использовались в изобилии и зачастую весьма нелепым образом: «Это не колхоз, а гнездо помещика и жандарма… В доме собралась кучка бывших людей.,. В правление колхоза… пролезли разложившиеся элементы… Мы ведем решительную борьбу с рвачами… Грубо нарушена революционная законность… Они глухи к [моим] сигналам… [Он] открыто стал на путь террора… Я не раз разоблачал руководителей колхоза… но разоблачение мое районные руководители прячут под сукно… Чужак авантюрист… применяя старые методы троцкистов… Шкурник [с] партийным билетом… Кучка кулацких недобитков… Троцкисты, белогвардейцы, вредители…»{351}

В письмах 1930-х гг. встречаются цитаты из Сталина, правда реже. (и в более двусмысленном контексте), чем можно вообразить, основываясь на «образцовых письмах», время от времени публиковавшихся в печати{352}. Несколько фраз, по-видимому, прочно запечатлелись в народном сознании. Одна из них — «кадры решают всё» — стала расхожим штампом и часто звучала из уст работников, недовольных тем, как с ними обращаются{353}. Другая — «жить стало лучше, жить стало веселее» — порой использовалась с иронией{354}. Но, пожалуй, самым крылатым из всех выражений Сталина в конце 1930-х гг. было заимствование из басни Эзопа — «волки в овечьей шкуре»[138]. «Пусть раскроют, кто она такая, сорвут маску… волк в овечьей шкуре». «Эти волки в овечьей шкуре рады всем нести зло нашей партии». «Нужно уметь распознавать врага в овечьей шкуре, распинающегося за советскую власть, а имеющего мысли волчьи»{355}.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Язык

Язык Язык как исторический источник имеет большое значение для истории культуры, но для общей истории и он дает мало. По вопросам, например, италийского этногенеза проделана большая работа и индоевропейской лингвистикой, и яфетидологией. Однако выводы здесь очень

Язык

Язык Языковая неуверенность также имеет большое значение в ходе оценки. Гуманисты постоянно совершенствовали латынь, стараясь писать как можно «классичнее». В то время как средневековые богословские трактаты сочинялись на своевольной («испорченной») вульгарной

ЯЗЫК

ЯЗЫК Лингвистическое наследие так называемых «остманов» тоже невелико: ирландскому гэльскому они оставили самое большее пятьдесят норвежских слов, причем почти все эти слова связаны с торговлей и коммерцией. Так, например, ирландские слова bad (лодка), stiuir (руль) и dorgha

Язык литвинский и язык «литовский»

Язык литвинский и язык «литовский»

Язык

Язык В начале было слово. Подпись под эстампом, изображающим Гитлера, выступающего перед товарищами Основным материальным носителем идеальной информации является слово. «Язык в развитом социалистическом обществе. Языковые проблемы развития системы массовой

язык

язык До VI века официальным языком империи оставалась латынь. В 529 году Юстиниан, владевший латынью, создал свой Кодекс именно на этом языке; но последующие законы писались по-гречески, за исключением законов, предназначенных для латиноговорящих провинций. Позднее именно

Язык

Язык Язык как исторический источник имеет большое значение для истории культуры, но для общей истории и он дает мало. По вопросам, например, италийского этногенеза проделана большая работа и индоевропейской лингвистикой, и яфетидологией. Однако выводы здесь очень

Язык

Язык Письменная речь Григория мало чем отличалась от устной. Его язык – повседневная латынь Галлии VI века, однако несколько облагороженная, поскольку использовалась воспитанным в образованной семье человеком, занимающим высокий пост местного епископа. Не сохранились

Язык

Язык О языках тюркских племен, в том числе кыпчаков, ценную информацию содержит «Свод тюркской лексики» (Диван лугат ат-турк, 1074/)Махмуда ибн Хусейна ибн Мухаммеда ал Кашгари. Согласно его данным, в XI в. существовал единый тюркский язык, подразделявшийся на наречия:

Язык

Язык Формы обращенияВо многих письмах используется дружеский стиль приветствия: «дорогой товарищ» («дорогой товарищ Вышинский», «мой дорогой товарищ Сталин»), хотя встречается и более официальное «уважаемый/многоуважаемый товарищ»{326}. Коммунисты и комсомольцы часто

«Язык-мышление» или «мышление и язык»? Ответ Сталина и ответ Марра

«Язык-мышление» или «мышление и язык»? Ответ Сталина и ответ Марра Затем Сталин ответил на второй вопрос Крашенинниковой:«2. Вопрос . Маркс и Энгельс определяют язык как „непосредственную действительность мысли“, как „практическое… действительное сознание“.

4. Язык

4. Язык Процесс возникновения украинского языка достаточно трудно проследить по той причине, что древнейшие письменные памятники восточных славян долгое время писались на книжном древнерусском (церковнославянском/староболгарском) языке. Какой язык был разговорным в

Язык

Язык На каком языке говорят евреи? На идише – это факт известный. Что это за язык? Идиш – еврейский язык германской группы; только вдумайтесь в это словосочетание – еврейский язык на основе немецкого, как считается, с заимствованиями из славянских и романских языков.

4. Язык

4. Язык Процесс возникновения украинского языка достаточно трудно проследить по той причине, что древнейшие письменные памятники восточных славян долгое время писались на книжном древнерусском (церковнославянском/староболгарском) языке. Какой язык был разговорным в

Язык

Язык Айнский язык современной лингвистикой рассматривается как изолированный. Позиция айнского языка в генеалогической классификации языков до сих пор остается неустановленной. В этом отношении ситуация в лингвистике подобна ситуации в антропологии. Айнский язык