Последствия

Последствия

В марте 1936 г. в Стародубский райотдел НКВД поступил донос на начальника местной тюрьмы Георгия Молоткова, офицера НКВД и члена партии с 1918 г.{526},[182] По словам автора, встречавшегося с Молотковым на отдыхе, тот в случайном разговоре клеветал на ряд сотрудников НКВД (перечисленных по именам), называя их «фашистами», недостойными своих постов. Кроме того, Молотков упомянул, что у него в Москве есть подруга Катя, которая работает поварихой в каком-то иностранном консульстве, и через нее он познакомился с консулом и его женой.

Этот донос инициировал весьма сложный процесс. Перво-наперво стародубская партийная организация решила, что Молотков — подозрительная личность, и временно исключила его из партии. Поскольку тогда шел обмен партбилетов (т. е. чистка партийных рядов), ему просто не выдали новый. Затем, поскольку у Молоткова больше не было партбилета, его уволили из НКВД. Причин ему никто не объяснял. Он пришел к правильному выводу, что стал жертвой доноса, но неверно вычислил доносчика: предположил, что это Стриго, начальник Стародубского райотдела НКВД, и что донос как-то связан с расследовавшимся тогда делом о неправомерном заключении в тюрьму В результате он отправил в Москву Ежову собственный контрдонос, обвиняя Стриго в этом и в других похожих инцидентах.

Главное управление НКВД стало проверять Молоткова и обнаружило в его деле кое-какие темные пятна, включая выражение недовольства жизнью в Советском Союзе и восхваление «порядков и жизни за границей» в присутствии беспартийных. Но больше всего проверяющих явно беспокоили Катя и ее иностранные работодатели: «Мы придаем очень серьезное значение полученным материалам о связях Молоткова с одним иностранным консульством в Москве». В итоге было принято решение, что Молотков больше работать в НКВД не должен.

Другую столь подробную документацию о расследовании доноса и его результатах найти трудно. Часто в архивном деле совсем не бывает сведений о том, какие по доносу принимались меры и принимались ли вообще. В иных случаях вся информация заключается в пометке на полях, свидетельствующей о первоначальном этапе бюрократической процедуры: «архив» (т. е. оставить без последствий), «переслать в НКВД», «переслать прокурору» или «запросить райком».

Архив «Крестьянской газеты» — один из лучших источников информации о последствиях доносов, поскольку газета старательно отслеживала реакцию на доносы и жалобы. Ее статистика обработки писем показывает, что из каждых семи доносов, поступавших в «Крестьянскую газету» в середине 1935 г., один приводил к успеху (т. е. к наказанию лица, о чьих прегрешениях говорилось в письме), один оканчивался неудачей для автора, а пять остальных не приносили особых результатов{527}. Это соотношение, пожалуй, верно не для всех доносов: если речь шла о письмах о «злоупотреблениях» от крестьян, то чрезвычайно высока была вероятность, что они будут иметь печальные последствия прежде всего для их авторов. Тем не менее сами три типа исхода дела универсальны. Успешный исход означал увольнение объекта доноса с работы, исключение из партии, арест, уголовное преследование либо и то, и другое, и третье, и четвертое вместе. Например, сибирский инженер, на которого по отдельности донесли в 1930 г. двое рабочих, не смог пройти очередную чистку и, по-видимому, лишился работы. Заведующего отделом ЦК, обвиненного в 1937 г. в снисходительном отношении к троцкизму, немедленно сняли с должности. Колхозного председателя, злоупотреблявшего властью, после того как на него донесли колхозники, уволили с работы, исключили из партии и в конце концов арестовали. Банда хулиганов, терроризировавших колхоз, в результате доноса одного из колхозников попала под суд. По доносу на колхозного бухгалтера была- проведена проверка финансовой документации колхоза. Один «многоцелевой» анонимный донос на классовых врагов в райсовете в 1935 г. увенчался впечатляющим успехом: по крайней мере четыре человека потеряли работу после расследования, немедленно проведенного НКВД{528}.[183]

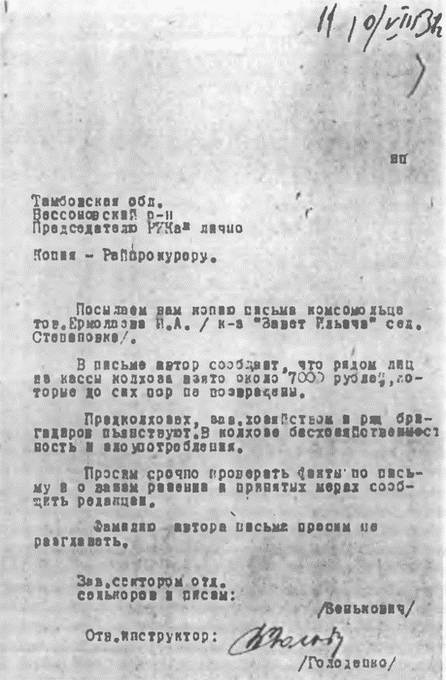

Рис. 9. «Просим срочно проверить факты по письму…» Письмо от «Крестьянской газеты» председателю райисполкома и районному прокурору с просьбой проверить донос и принять меры, 1937 г. (РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 142. Без паг.)

Самый простой неудачный исход доноса — расследование, оканчивающееся выводом о необоснованности обвинений. Возьмем, к примеру, анонимный донос 1934 г., предположительно от рабочего Путиловского завода, на бригадира строителей как на «бывшего подрядчика и эксплуататора». Заводской парторг, на чье рассмотрение поступили эти обвинения, сказал, что они не имеют под собой оснований, и дело прекратил. Донос работницы на заведующую яслями по поводу ее халатного отношения к своим обязанностям и плохого обращения с детьми в 1935 г. проверялся и был найден малообоснованным, хотя проверяющий признал, что заведующая бывает резка и груба; судебного дела заводить не стали. Заявление Сусловой о попытке изнасилования (см. выше, с. 259-260) местный прокурор также отклонил. Впрочем, в данном случае непонятно, проводилось ли настоящее расследование: главный вывод, о котором прокурор сообщил «Крестьянской газете», заключался в том, что «сама Суслова является женой врага, изъятого органами НКВД», — стало быть, ее жалоба не стоит внимания{529}.

Обвинения, выдвигавшиеся колхозниками против своих председателей в письмах в «Крестьянскую газету», частенько отметались после проверки в местных инстанциях, куда газета их передавала. Вдобавок доносы на местных руководящих работников порой давали обратный эффект, приводя к наказанию автора письма вместо обличаемого лица{530}. Крестьяне, писавшие о «злоупотреблениях», нередко подвергались уголовному преследованию за воровство, забой скота без разрешения и тому подобные экономические преступления, но существовала и специальная уголовная статья, применявшаяся в случае ложного доноса: о клевете. Ленинградец, который донес на соседей-коммунистов, называя их «кулаками» и «зиновьевцами», уже имел судимость за клевету на тех же соседей и, видимо, такого же характера. Колхозника, чей донос на председателя был сочтен «явно клеветническим», продиктованным желанием отомстить за потерю должности заведующего колхозной фермой, посадили в тюрьму, очевидно также по статье о клевете{531}.

Иногда даже успешный донос имел нежелательные последствия в виде уголовного преследования доносчика. Например, в одном случае местные власти рапортовали, что в результате проведенного ими расследования доноса «председатель колхоза Маненков смещен с должности, возбуждены уголовные дела против ряда лиц, в том числе автора письма… [который] арестован за антисоветскую деятельность, развал работы в колхозе, пьянство, хулиганство, клевету на уважаемых работников и т. д.»{532}

В архивах порой можно найти материалы, показывающие, как длительная проверка доноса в конце концов приводила к тому, что первоначальный результат превращался в свою противоположность. Донос на директора фабрики, поступивший в ленинградскую комиссию по чистке в 1931 г., расследовался с величайшей тщательностью: разыскивались и опрашивались дополнительные свидетели, изучались биографии обвинителей, с обвиняемого была взята пространная объяснительная. Поначалу казалось, будто донос достиг своей цели: комиссия постановила снять директора с должности и на три года запретить ему занимать руководящие посты. Однако по его апелляции дело пересмотрели, и в итоге он, по всей видимости, сохранил должность{533}.

Такая же история, но в более драматичном варианте, произошла после того, как «Крестьянская газета» в октябре 1937 г. передала районному прокурору донос на одного колхозного председателя. Прокурор председателя арестовал и возбудил против него уголовное дело, однако затем тот был освобожден — причина не указана, но, вероятно, вмешались его патроны в районном руководстве — и вернулся на прежнюю работу. Очевидно, он знал, кто на него донес, поскольку доносчика (колхозника по фамилии Павленко) тут же арестовали. «И сидит он в Усть-Лабинской тюрьме, — с пафосом писала жена Павленко в «Крестьянскую газету» в ноябре, — а остальные колхозники и говорят: вот-де и пиши в газету, и разоблачай безобразия, то и попадешь куда не следует»{534}.[184]

* * *

На функции доноса можно смотреть с разных точек зрения. С одной стороны — задаться вопросом, что давали режиму доносы от граждан. С другой — поинтересоваться, что получали граждане, писавшие эти доносы.

Первый подход традиционен для советологии, рассматривавшей доносительство как форму тоталитарного контроля — пользуясь словами Мерла Фейнсода, как «один из важных приемов, разработанных режимом, дабы заставить граждан шпионить друг за другом и сообщать о злоупотреблениях местного аппарата, чтобы можно было измерять степень народного недовольства и при необходимости принимать меры к его смягчению»{535}. Подобный подход подразумевает, что доносительство является неотъемлемой частью тоталитаризма, продуктом порождаемой тоталитарными режимами атмосферы настороженности и взаимной подозрительности, а также реакцией на присущие им идеологическую ортодоксальность, конформизм, исключение «чуждых элементов» из сообщества.

Это можно назвать надзорной функцией доноса. О ней традиционно говорят в связи с тоталитаризмом, однако ее без труда можно переформулировать в терминах Фуко{536}. В советском контексте данной функции лучше всего соответствовали доносы коммунистов о «нелояльности» других коммунистов, хотя кляузы от любителей совать нос в чужие дела, «в каждой бочке затычек», сюда тоже подходят. В общем и целом с ней ассоциируется категория доносов «а-ля Павлик Морозов», о которой шла речь во вводном разделе этой главы.

Если мы хотим взглянуть на донос со второй точки зрения, нужно поставить себя на место гражданина и подумать, что мог дать донос отдельному человеку, для чего тот использовал это оружие. Джен Гросс сделала любопытное предположение, что тоталитарный режим в силу своей готовности реагировать на доносы граждан, по сути, ставил органы государственного принуждения на службу индивиду. Механизм доносительства, пишет она, давал «любому из граждан… прямой доступ к аппарату государственного принуждения», который мог «помочь отдельному гражданину быстро разрешить какой-либо частный спор в свою пользу». В этом смысле тоталитарное государство находилось «в распоряжении каждого своего жителя, на короткий срок поступая к нему внаем»{537}.

Назовем это манипулятивной функцией доноса. Ей особенно хорошо соответствовала категория своекорыстных доносов — «квартирных», связанных с профессиональным соперничеством, деревенскими склоками и т. п., — но, естественно, манипулятивные цели могли преследовать доносы любого жанра. Те, кто использовал донос подобным образом, обычно не имели доступа к другим социальным механизмам, таким, как «семейства» и блат (знакомства и связи).

Манипуляция ради личной выгоды, однако, далеко не единственная цель, побуждавшая граждан писать доносы — как в Советском Союзе, так и в других странах. В любом обществе есть люди, которые прибегают к публичному обвинению как к средству восстановить справедливость или защитить интересы сообщества. В современной Америке таковы «разоблачители» (whistle blowers), хорошо известные своими разоблачениями правонарушений в корпорациях и государственных учреждениях{538}. Во французском контексте, проанализированном социологом Люком Больтански, это те, кто пишет письма в газету «Монд», вскрывая скандальные факты и протестуя против судебных ошибок{539}. В СССР крестьянские письма 1930-х гг. о «злоупотреблении властью», продолжающие давнюю русскую традицию челобитных против произвола чиновников и помещиков, составляют немаловажную подгруппу разоблачительных доносов.

Авторы доносов подобного рода пытаются, по выражению Больтански, осуществлять «полномочия правосудия»{540}. Эта судебная функция характерна для «доносов подчиненных». Могущественным людям нет нужды использовать донос в поисках справедливости, так же как и с целью манипуляции.

На донос можно посмотреть и как на способ сокращения пути или суррогат других социальных механизмов. Если бюрократия работает плохо и на обычные бюрократические процедуры полагаться нельзя, донос позволяет срезать дорогу, обойти бюрократические рогатки. Если правовая система неэффективна и судебный процесс — недоступная роскошь, донос служит заменой закону. В России сталинского периода он выполнял обе эти суррогатные функции. Что касается закона, то народные суды, вполне адекватно разбирая иски одного гражданина к другому, не были способны удовлетворить претензии гражданина к представителю власти. Очень многие доносы прямо или косвенно посылались прокурорам, нередко заставляя тех предъявлять уголовные обвинения объектам доносов. Легко понять, почему советский гражданин выбирал такой путь: шансы на успех судебного разбирательства, несомненно, возрастали, если дело возбуждалось по инициативе прокурора, а не по иску частного лица в суде низшей инстанции[185].

Доносы никогда не пишутся в вакууме. Прежде всего это письма во власть, а у власти в каждом конкретном контексте — свои коды, правила, предпочтения и сферы действия. Люди пишут такие доносы, которые, по их мнению, будут властью услышаны и заставят ее принять меры. На практике это, в частности, означает, что они доносят о прегрешениях, осуждаемых и караемых данной властью. Социетальные интересы тоже играют роль, но, как можно догадаться, не столь большую. В конце концов, донос, как правило, есть взаимодействие между индивидом и государством. Лишь в исключительных ситуациях он приобретает характер коллективного торга либо сознательного выражения общественного мнения.

В сталинские времена советские граждане доносили на «классово чуждых», потому что чуждое социальное происхождение влекло за собой лишение прав и прочие санкции. Они доносили на «кулаков», потому что кулаки подлежали экспроприации и депортации, так же как и лишению прав. На евреев не часто доносили именно за то, что они евреи (как делалось в нацистской Германии), поскольку советский режим в 1930-е гг. евреев не третировал и осуждал антисемитизм. Столь же редко доносили на людей нетрадиционной сексуальной ориентации — либо потому, что для властей это, по общему мнению, не представляло интереса, либо потому, что и в обществе это не было предметом главной заботы.

В годы Большого террора, когда советская власть призвала всех к доносительству самого разного рода, граждане охотно откликнулись, часто обращаясь к партийной номенклатуре преступников и строча доносы на «троцкистов», «врагов народа», «вредителей», «шпионов». Однако не стоит думать, будто режим мог регулировать поток доносов, по своему усмотрению открывая и закрывая «кран», или с точностью до запятой «заказывать» их содержание. Как мы видели, в реальной жизни павлики Морозовы, как правило, не доносили на собственных родителей, видимо, зная, что в глазах большинства людей, даже коммунистов, подобное достойно осуждения. Бывшие супруги благоразумно не спешили следовать примеру первой жены генерала Якира, несмотря на поощрение со страниц «Правды».

Доносить или нет — всегда вопрос личного выбора, как бы ни стимулировал доносительство режим и какие бы выгоды оно ни сулило. Слово «донос» в русском языке в 1930-е гг. уже имело негативное значение, а это подразумевает, что многими или даже большинством практика доносительства осуждалась[186]. Но если большинство людей думало, что писать доносы плохо, почему же столь многие это делали?

Во-первых, писали не все (во всяком случае мы так полагаем), и только меньшинство писало часто. Среди этого меньшинства историк узнает знакомые типы: параноики с манией преследования; люди, снедаемые злобой и завистью, ищущие, кого бы ужалить побольнее; графоманы (возможно, специфически русского типа){541}, пишущие из любви к самому процессу и ради того, чтобы их читали; непременные «в каждой бочке затычки», которых всегда интересуют чужие дела и грехи.

Во-вторых, авторы обличительных писем зачастую, несомненно, не смотрели на них как на доносы. Человеку свойственно по-разному классифицировать одни и те же действия в зависимости от того, кто их производит (если я пишу донос, то я — общественно активный гражданин; если его пишет мой враг, то он — презренный доносчик). Многие из тех, кто писал письма о «злоупотреблении властью», наверняка мысленно не относили их к категории доносов[187]. Это давалось им тем легче, что советские граждане привыкли писать властям всевозможные письма (жалобы, ходатайства, просьбы), которые действительно не являлись доносами и в которые не вкладывалось чувство ненависти[188].

Наконец, главная причина, заставлявшая человека писать доносы, даже если он в принципе осуждал подобную практику, заключалась в том, что выбор других возможных мер у советских граждан был невелик. Закон функционировал плохо, бюрократия — еще хуже. Посреднических институтов, которые вели бы дела с государством от имени индивида, — раз-два и обчелся, да и те слабые (как, например, профсоюзы). Некоторые люди в сталинском обществе, имея хорошие связи, могли потянуть за нужные ниточки, чтобы исправить ошибку или несправедливость, преодолеть бюрократические препоны. Но для огромного большинства, не обладавшего ни могуществом, ни связями, донос представлял собой одну из немногих доступных форм личного действия, благодаря ему маленький (а также злобный) человек мог надеяться заставить окружающих с собой считаться.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Последствия

Последствия Описанный процесс урбанизации и сопутствовавшие ему экономические и социальные перемены наложили неизгладимый отпечаток – да что там, попросту изменили лицо Америки. Переменилась сама структура жизни. Как всегда, в этом присутствовали свои плюсы и минусы.

Последствия

Последствия Приняв командование армиями на западе, фельдмаршал Модель обосновался в штабе группы армий «Б». Через день или два он позвонил мне и сообщил, что получил очередное послание из ставки фюрера. «Они там не могут думать и говорить ни о чем, кроме событий 20 июля.

3. Последствия

3. Последствия Сейчас, пожалуй, является уже общепризнанным, что в Первой мировой невиновных сторон не было. Обе коалиции давно готовились к войне, обе рано или поздно предполагали ее вероятность, а то и неизбежность. И не будь трагедии в Сараево, наверняка со временем

Последствия лжи

Последствия лжи Во внешнеполитической деятельности Владимира в 80-х годах Х в. сочетались успехи и неудачи.На северо-востоке с Русью соседствовало сильное Булгарское царство, принявшее одну из мировых религий — ислам. Волжская Булгария непосредственно граничила с двумя

ПОСЛЕДСТВИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ Вскоре крестоносцы задумались о судьбе своего нового владения. Они прошли 2 тысячи миль (3200 км), чтобы потребовать Иерусалим для латинского христианства, и теперь всем было ясно, что городом надо управлять и его необходимо защищать. Священнослужители

Последствия

Последствия Организация зрелищ и пиршеств имела и весьма благоприятные последствия: старые арены и театры реконструировали и начинали строить новые. Появлялась работа для мастеровых и инженеров; новое строительство, в свою очередь, способствовало развитию города и

Последствия

Последствия Тайны и противоречия, окутывающие период Амарна, не заканчиваются со смертью Эхнатона. Личность его преемника, загадочного фараона Сменхкары (ок. 1338–1336 гг. до н. э.), остается предметом горячих споров. Скорее всего, он был сыном или братом Эхнатона, хотя многие

Последствия

Последствия Подведем итоги: в сентябре 1930 г. впервые в конституционной истории Аргентины военный переворот сверг правительство, которое, как бы его ни оценивали, было конституционным. С этого момента возникла система, основанная на нечестных выборах, нарушениях

Последствия

Последствия Превосходство турок в силе и полученные ими после победы на Косовом поле преимущества стали очевидны лишь по прошествии некоторого времени. Вскоре после сражения Баязид должен был вернуться в центральные области своего государства и в Малую Азию, где

Последствия

Последствия «Битва за Британию» (1940 г.): с трудом отражая воздушный напор немцев, в апреле англичане начали читать радиограммы люфтваффе. Это помогло им правильно оперировать последними резервами, и битву они выиграли.Без взлома «Энигмы» вторжение немцев в Англию было бы

Последствия

Последствия Кроме тяжелого похмелья и процветающих рынков, полных награбленных товаров, погром имел значительное влияние на последующий политический курс относительно вражеских подданных. В то время как многие либералы использовали погром для громогласного осуждения

II. Последствия

II. Последствия В своей книге «Секрет французских финансов», вышедшей в 1581 г., Фруманто рассматривает состояние королевства, начиная с эпохи Генриха II. Он претендует на точную оценку статистики тех бедствий, которые были вызваны войнами и очень тщательно отмечались

Последствия

Последствия Во всем хорошем обязательно есть плохие стороны. Мы победили чудовищную детскую смертность. Это великое достижение, поколения живших до нас могли только мечтать о таком. Но ликование недолго: на нас тут же свалились новые и трудные проблемы.Во все времена