1. Калишское воззвание

1. Калишское воззвание

Первые недели 1813 г. застали прусское правительство в состоянии полнейшей беспомощности и растерянности.

Даже единственная жалкая мысль, пришедшая ему в голову, — план вооруженного посредничества совместно с Австрией, между Францией и Россией, — проводилась в жизнь с большой небрежностью. Лишь 4 января отправился полковник Кнезебек, ставший после отставки Шарнгорста первым военным советником короля, в Вену. Так же вяло, как посредничество, проводилось и вооружение, которое должно было бы быть его предпосылкой. С середины декабря 1812 г. до середины января 1813 г. было отдано лишь одно военное распоряжение; ввиду угрожавшего наступления русских, генерал фон Бюлов, исполнявший во время отсутствия Йорка обязанности восточно-прусского генерал-губернатора, получил приказ оттянуть из провинции, по ту сторону Вислы, всех людей и все материалы, которые могли бы быть оставлены прусскими военными силами и послужить на пользу русским. Из собранных кантонистов и крюмперов Бюлов должен был образовать резервы на левом берегу Вислы.

В первые же январские дни пришло сообщение, что Йорк заключил Таурогенскую конвенцию, — ужасная новость для короля и государственного канцлера Гарденберга, получившего ее за дружественным обедом с французским послом Сен-Морсеном и французским маршалом Ожеро. Приблизительно в это же время пришло письмо Бойена, в котором последний сообщал, что царь согласен заключить союз и обещает снова вернуть Пруссии ее могущественное положение, которое она занимала перед битвой под Йеной, но вместе с тем угрожает подчинить Восточную Пруссию русской империи, если король откажется от союза.

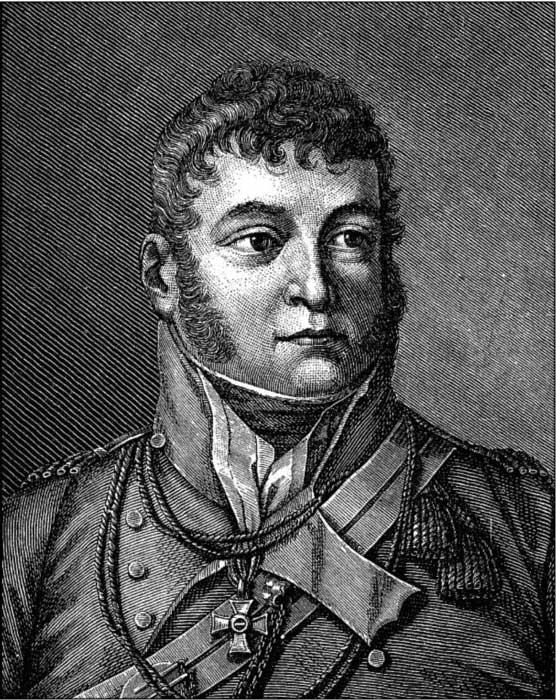

Генерал-лейтенант прусской армии В. фон Бюлов.

Гравюра работы фон Боллингера с портрета кисти Дэлинга

Даже эти сильные удары не нарушили все же системы «уверток и ухищрений», которой прусская дипломатия пыталась спасти себя теперь, так же как и перед Йеной. Гарденберг выразил французскому посольству глубокое возмущение по поводу Таурогенской конвенции и заявил, что король пошлет своего флигель-адъютанта фон Нацмера в Кенигсберг, чтобы отставить Йорка от командования, арестовать его и предать военному суду. Нацмер действительно поехал, но не в Кенигсберг, а лишь по дороге туда, с тайным поручением, достигнув русских передовых постов, немедленно отправиться к царю и вступить с ним в переговоры о союзе. Однако командировка Кнезебека в Вену, основанная совершенно на других предпосылках, не была приостановлена. И даже больше. В Париж был отправлен князь Гатцфельд в качестве чрезвычайного посла, чтобы выразить императору все негодование короля по поводу «демарша» генерала Йорка и заверить в верности короля французскому союзу. Король якобы намеревается выставить новые вспомогательные войска, но у него не хватает денег, а поэтому он просит о некотором учете по выданным в прошлом году авансам. Гарденберг зашел так далеко, что показал графу Сен-Морсену инструкции князя Гатцфельда в оригинале и тут же предложил брак между прусским кронпринцем и бонапартистской принцессой.

Эту политику Гарденберга объясняли давлением обстоятельств или же считали ее интригой, в которую пытались запутать врага. Однако это мало соответствовало постоянной болтовне короля, что французский союз распадется якобы лишь в том случае, если сам Наполеон даст к этому повод; к тому же Гарденберг был чересчур хитер, чтобы надеяться на то, что Наполеон так грубо попадет в ловушку. Больше того, Гарденбергу не особенно много удалось сделать в своих подкопах под Наполеона, возможно, по той причине, что он сам охотно стал бы придерживаться французского союза, если бы Наполеон дал ему приличную сумму денег или порядочный кусок земли. Он упорно отказывался допустить переселение короля из Берлина и Потсдама, где король находился в полной власти французских полков, в объявленную нейтральной и свободной от французских войск провинцию Силезию. Объявленный 12 января приказ об увеличении армии ни в коем случае не носил враждебного французам характера, но гораздо скорее свидетельствовал, что этим выполняется пожелание Наполеона о том, чтобы прусские вспомогательные войска были усилены.

Однако управление событиями начало ускользать из рук короля и государственного канцлера. Притеснения и грабежи французов породили среди населения безграничную ненависть к Франции; население не желало ничего, кроме освобождения от французского ярма, хотя бы и с помощью русских. Это настроение проявилось не только среди крестьянских и буржуазных кругов, которые в то время по существу еще не имели возможностей открыто заявлять свои мнения, но также среди войска и юнкерства, требованиями которых монархия не могла пренебрегать. Так же торжественно, как король заявил в берлинской газете об отставке Йорка, объявил генерал Йорк в кенигсбергской газете, что в прусском государстве газета не является официальным государственным органом, что еще ни один генерал не получал отставки через газету. Пример Йорка начал встречать подражание; генерал Бюлов, имевший свою главную квартиру в Нейштетине, вполне солидаризовался с Йорком; несколько труднее поддался генерал Борштейль, командовавший в Кольберге и не решавшийся выступить на свой риск и страх; однако и он заклинал короля порвать с Францией; если население восстанет, то он, по его словам, не будет уверен в своих солдатах.

Все эти юнкерские генералы принадлежали к старой школе. Борштейль и Йорк оказывали самое злостное сопротивление военным реформам; однако они действовали в духе своего класса, требуя теперь войны с Францией. Еще накануне нового года старый юнкер Марвиц явился к своему смертельному врагу Гарденбергу и заявил ему, что все будет прощено, если будет объявлена война Франции; тот самый Марвиц, которому принадлежали крылатые слова, что Штейн больше повредил прусскому государству, чем Наполеон. Конечно, ненависть к французам юнкеров имела несколько двоякое происхождение: с одной стороны, их также давил чужеземный гнет и они надеялись после изгнания французов восстановить свои права, потерянные ими вследствие французских завоеваний. С другой стороны, выступая во главе народного движения, они доказывали этим, что они могут противопоставить свою волю воле короля.

Перед таким положением вещей был поставлен прусский ландтаг, состоявшийся в первые дни февраля в Кенигсберге, так же недвусмысленно, как он был поставлен перед фактом Таурогенской конвенции. После отпадения Йорка остатки французского войска отошли к Висле; Восточная Пруссия и часть Западной Пруссии остались незанятыми. Однако на большом расстоянии от резиденции правительства гражданские чиновники были беспомощны, а широкие полномочия, которыми обладал Йорк, как генерал-губернатор, были сомнительными, после того как король отставил его от должности. Тогда генерал Штейн предложил царю выдать ему полномочия, по которым на него возлагалось бы управление губернией до момента окончательного соглашения царя с прусским королем.

Имперский барон Генрих Фридрих Карл фон Штейн.

Гравюра с портрета кисти И. И. Люценкирхена

Соответствующий документ был написан 18 января в местечке Рожки, в последнем пункте на прусской границе. Штейн обязывался в нем употреблять военные и денежные средства на поддержку прусских начинаний против французских войск, наблюдать за тем, чтобы доходы с оккупированных местностей правильно получались и распределялись сообразно намеченной цели; он обязывался дальше наложить конфискацию на имущество французов и их союзников, в возможно кратчайшее время закончить вооружение ландвера и ландштурма по планам 1808 г., а также быстро и регулярно доставлять все необходимое для русского войска продовольствие и транспорт. Для выполнения этого обязательства Штейн мог употреблять все средства, которые он находил нужными: удалять бездеятельных и негодных чиновников, наблюдать за подозрительными и даже арестовывать их и т. д. Этот документ, несомненно составленный самим Штейном, представлял собой очень странное явление. Царь обращался с Восточной Пруссией, как с завоеванной провинцией, и назначал ей диктатора с совершенно неограниченными полномочиями. Если прусские чиновники восставали против этого диктатора, то это происходило не только из-за бюрократической боязни; их обязанностью было противиться посланцу завоевателя, да еще такого завоевателя, который своим коварством и лживостью поставил Германию под величайшие испытания. Уже 20 января, когда Штейн по дороге в Кенигсберг заехал в Гумбинен, где представителем правительства был в то время его старый помощник Шен, между обоими генералами произошло столкновение. Шен заявил, что он ни на грош не доверит русским, даже и в том случае, если бы они присягали, и что он отказывается принять служебные указания от Штейна, получившего свои полномочия от русских. В конце концов они примирились на том, что Штейн, принимая во внимание оккупацию страны русскими, созовет восточно-прусский ландтаг, чтобы обсудить вопрос о ландвере и ландштурме.

Этот ландтаг существовал с 1788 г. Его полномочия сначала распространялись лишь на сельскохозяйственные кредиты, однако во время своего второго министерства Штейн расширил его полномочия, дав ему ежегодно собираться, и предоставил определенное количество мест кольмерцам (низшим сословиям), хотя примерно лишь половину тех мест, какими обладало дворянство. Ландтаг не имел права решающего голоса и права созыва чрезвычайных заседаний; оно принадлежало коронной власти. Однако Штейну удалось побудить гофмейстера Ауэрсвальда, которому были подведомственны сословные дела, к созыву чрезвычайного ландтага 5 февраля в Кенигсберге. Через несколько дней Ауэрсвальд несколько поправился, заявив, что он имел в виду созвать не ландтаг, а лишь собрание депутатов; такие полумеры, являясь попыткой скрыть слабость характера, по существу обнаруживают нечистую совесть. Штейн согласился на это, так как он совершенно правильно полагал, что внутренняя логика вещей вступила уже в свои права.

Как только было достигнуто кое-какое соглашение относительно этого главного пункта, снова разгорелась горячая распря. Штейн, не обращая внимания на прусских чиновников, стал диктаторски распоряжаться; он завладел кассами и потребовал провианта для русского войска; при всеобщем ликовании населения он объявил континентальную блокаду аннулированной и даже требовал, чтобы все династические связи с Берлином были прерваны и чтобы Йорк с Бюловым выступили против Франции. Казалось, что дело дойдет до полного разрыва, когда собрался ландтаг и когда встал вопрос, кто будет его открывать и кто будет вести обсуждения. Ауэрсвальд — «тюфяк», как называл его Штейн, — объявил себя больным и назначил своим заместителем тайного советника юстиции Брандта. Штейн же хотел видеть сильную личность во главе ландтага, созыв которого с точки зрения закона был весьма оспорим. Йорк также отказывался принять на себя председательствование, так что между ним и Штейном дело дошло даже до резких сцен. Но в последний момент было все же достигнуто соглашение, в котором, кажется, выдающуюся роль сыграл Шен. Председателем считался Брандт. Йорк обязался, если ландтаг этого потребует, выступить перед ним и сделать ему военный доклад. Штейн же отказался от своих русских полномочий. После открытия ландтага он оставил Кенигсберг и отправился обратно к царю.

Ландтаг единогласно постановил по предложению Йорка выставить 20 000 чел. ландвера, резервов и один кавалерийский полк из «добровольно желающих сыновей отечества», и все это на средства провинции. О всеобщей повинности здесь не было еще речи, так как допускалось заместительство; ландвер не должен был использоваться вне провинции. Но, несмотря на эти оговорки, решение ландтага наложило на население, достигавшее численностью до миллиона, большую жертву, ибо благосостояние населения было глубоко расшатано войной 1807 г., континентальной блокадой, походами 1812 г.; количество мужчин, способных носить оружие, было значительно уменьшено теми 10 000 чел., которые в течение последних месяцев были даны войскам Бюлова и Йорка как крюмперы и рекруты.

Между тем в Берлине приняли наконец решение перенести резиденцию короля из Потсдама в Бреславль. Страх перед французским захватом, а также благоприятные вести, которые привез майор Нацмер от царя, послужили толчком к этому шагу, который все же еще не являлся «разрывом» с Францией. О возможности переезда было доложено французскому императору, и тот не возражал против него; французский посол последовал за королем в Бреславль. Но как только король прибыл 25 января в столицу Силезии, от царя были получены 27 января два письма; эти письма извещали о том, что произошло в Восточной Пруссии, и настойчиво требовали заключения союза. А на следующий день прусский посланник сообщил из Парижа, что от Наполеона нельзя ничего добиться, кроме нескольких дружелюбных слов; даже предложенная помолвка со светлейшим домом Гогенцоллернов не удостоилась внимания неблагодарного. «Наполеон, кажется, рассчитывает на нашу нерешительность как в счастье, так и в несчастье, он относится к Пруссии с недоверием и презрением», — так писал Шарнгорст после того, как Гарденберг сообщил ему донесение парижского посла.

Гарденберг решился теперь на союз с русскими. В тот же день он уговорил короля утвердить комиссию по вооружению, представителем которой являлся Гарденберг, а душой Шарнгорст; Кнезебек спешно был вызван из Вены, чтобы отправиться к царю. Но при своей известной всем нерешительности король никак не мог принять определенного решения. Правда, он должен был отказаться от вооруженного посредничества, которое он предполагал осуществить совместно с Австрией, так как в Вене он не встретил сочувствия; он хотел теперь посредничать на свой собственный риск и страх. 4 февраля он заставил своего придворного пастора Ансильона составить записку, в которой намечался союз с царем, и для большей безопасности Пруссии предлагалось ускорить, насколько возможно, продвижение русских войск к Одеру. После этого Пруссия должна была взять на себя вооруженное посредничество между Францией и Россией при следующих условиях: французские войска оставались за Эльбой, русские — за Вислой, чтобы дать возможность Пруссии сделать дешевые мирные предложения. По проекту Ансильона эти предложения заключались в следующем: французский император удерживал власть над Западной Германией, над Голландией, Италией и Испанией, пруссаки же получали обратно свои крепости на Одере — Магдебург, возможно еще Альтмарк и во всяком случае герцогство Варшавское.

Князь Шварценберг

Этот жалкий и совершенно безрассудный проект сделался на несколько недель основой королевской политики. После нескольких дней нерешительности Кнезебек, единомышленник Ансильона, отправился 9 января в русскую главную квартиру, а через день после этого в Бреслау пришло запрещение Наполеона вести переговоры с русскими, хотя бы из-за нейтралитета Силезии. Гарденберг ответил на него 15 февраля; он оправдывал посылку Кнезебека тем, что нейтралитет Силезии надо было обеспечить и с русской стороны; дальше его нота, взывая к справедливости императора, просила вернуть в размере 47 000 000 франков половину авансированных сумм, полученных от Пруссии, и, наконец, делала те предложения перемирия, которые придумал Ансильон. На это никакого ответа из Парижа не последовало. С русской стороны переговоры также застопорились. Гарденберг значительно повысил требования Ансильона; он требовал восстановления Пруссии в тех размерах, которые она имела до войны 1806 г., за исключением только Ганновера, но зато он еще более настойчиво, чем Ансильон, требовал возвращения принадлежавших когда-то Пруссии польских земель. Царю он предоставлял лишь Белостокский округ и, самое большее, некоторое округление этого округа. Кнезебек же, потративший на свою поездку в русскую главную квартиру 6 дней, упорно настаивал на пункте своей инструкции, требовавшем также и возвращения Белостока, хотя он, так же как и инструктировавшие его, прекрасно знал, что царь не только жаждал польской добычи, но просто считал Польшу, завоеванную не прусскими войсками, а его собственными, своим справедливым вознаграждением. Конечно, эти русские желания и стремления были опасны для прусского государства, и к тому же царь обнаружил их лишь наполовину, но стремление к грабежу Польши и прусская жадность, которая так много содействовала гибели старопрусского государства, были нисколько не красивее и не умнее русской. Возмещения на западе были бы для Пруссии гораздо выгодней, и задача прусских переговоров заключалась именно в том, чтобы обеспечить себе это возмещение и по возможности обезвредить польские планы царя. Но теперь произошло именно то, что сказал позднее поэт о прусских провинциях:

Стоит в грязи лишь увязнуть тележке,

Как подымается дикая спешка,

И все постромки рвутся в куски.

19 февраля Йорк выступил со своими войсками, чтобы перейти Вислу; 22 февраля он и Бюлов встретились с русским генералом Витгенштейном в Конице и уговорились о продвижении к Одеру. В Кольберге появился Гнейзенау и увлек за собой генерала Борстеля; последний приказал своим войскам выступить без королевского приказа, чтобы освободить Берлин от французов.

Еще более решительны были меры, предпринятые Шарнгорстом как руководителем комиссии по вооружению. Он достиг цели, которую он с таким нетерпением преследовал в течение многих лет; 3 февраля появилось воззвание к образованному и состоятельному юношеству — добровольно взяться за оружие; 9 февраля было отменено освобождение от кантонной службы и учреждена всеобщая воинская повинность, правда, лишь на время этой войны. Еще нельзя было сказать, против кого направлялось это вооружение, и все же воззвание 3 февраля подействовало, как электрический разряд. Из всех уголков страны добровольцы устремились в Бреславль, Кольберг и Грауденц, объявленные пунктами сбора, но главным образом — в Бреславль. В Берлине, где воззвание стало известным лишь 9 февраля, в первые же 3 дня записалось не меньше 3000 добровольцев. Один испанец, живший в прусской столице, писал перед этим на свою родину: «Немцы совсем не то, что испанцы; они довольны всем, лишь бы у них был уголь в кладовых»; теперь тот же испанец писал в чрезвычайном изумлении в Мадрид: «В Северной Германии проснулся дух национальной независимости, и нигде это благородное чувство не проявляется с такой пылкостью и не находится в полном соответствии со славной Испанией, как в прусском государстве». Как Штейну по его возвращении из России, так и Гнейзенау по возвращении из Англии, казалось, что они видят совсем другой народ.

Как бы ни были закалены в бою французские войска, они почувствовали, что почва под ними колеблется. «Мы увидели, — пишет один француз о добровольцах, — что они проходили сквозь наши батальоны без оружия и без командиров: они испускали радостные крики и бросали на наших солдат угрожающие взгляды. Французский гарнизон Берлина в 6000 чел. и 40 орудий под командой маршала Ожеро был как бы парализован, когда 20 февраля в Берлине показался отряд казаков, радостно приветствуемый населением. Из Бреслау австрийский посланник писал в Вену: „Умы находятся в величайшем брожении, которое трудно описать. Военные и вожди отдельных партий захватили под маской патриотизма бразды правления. Канцлер также увлечен этим потоком“. Еще более вескими были слова английского агента Омптеда: „Если король будет еще медлить, то я считаю революцию неизбежной; и войско даст первый сигнал к ней“».

Под этим все возрастающим давлением король наконец уступил, но и теперь лишь как жалкий упрямый трус, у которого стала колебаться корона на голове. Последний удар ему нанес Штейн, который побудил царя отправить его (Штейна) и русского государственного советника Анштета в Бреслау с предложением союза, которое, если не было написано самим Штейном, то все же составлено под его большим влиянием. По этому договору царь и король заключали наступательный и оборонительный союз, чтобы освободить Европу и прежде всего восстановить прусское государство. Царь обязывался не складывать оружия, пока Пруссия не достигнет той же силы, которой она обладала до битвы под Йеной. Однако из своих польских владений она приобретала лишь столько, сколько было необходимо, чтобы восстановить связь между Восточной Пруссией и Силезией. Свои возмещения она должна была найти в Северной Германии за исключением Ганновера. Это ограничение состоялось в связи с английскими субсидиями, которые и Пруссия и Россия получали для ведения войны. Наряду с этим имелся в виду союз с Австрией и Швецией. Россия обязывалась выставить 150 000 чел., Пруссия — 80 000 и, кроме того, напрячь все свои военные силы и образовать новый ландвер.

На этих условиях и был заключен союз по приезде в Бреславль Штейна и Анштета. 27 февраля договор был подписан в Бреславле Анштетом и Гарденбергом, а 28-го — в русской главной квартире в Калише Шарнгорстом и Кутузовым. Между тем прошло еще 3 недели драгоценного времени; ведь Наполеон должен был дать повод тем, что не ответил на прусские предложения 15 февраля. Когда его ответ не был получен и до 15 марта, Гарденберг вручил 16 марта объявление войны графу Сен-Морсену, который, в свою очередь, только что получил благодаря своим настояниям полуутвердительный ответ Наполеона. Но было уже поздно, и 17 марта король выпустил воззвание с объявлением войны Франции; это было полное достоинства обращение, написанное государственным советником Гиппелем по указаниям Гнейзенау, причем Гнейзенау предварительно уничтожил жалкую стряпню Ансильона, сделанную им в духе короля.

Александр I, император Всероссийский

Гораздо менее счастливо прошло для Штейна воззвание к немцам. Здесь почти не приходилось касаться отдельных династий и государств, но тем больше надо было говорить о немецкой нации, чтобы увлечь ее на борьбу с Наполеоном. Он имел в виду два мероприятия: первое — воззвание к немцам, которое должно было по существу устранить рейнских князей, и второе — образование центрального правительственного совета; этот совет должен был использовать силы и средства северонемецких государств, которые предстояло завоевать. Этот совет был утвержден, и президентом его назначен Штейн, больше всех подходивший для этой роли как сторонник русских. Воззвание к немцам было составлено не так, как этого хотел Штейн; из него была вычеркнута угроза рейнским князьям, что если они в течение 6 недель не сообщат своего решения, то будут низложены. Штейн знал тот язык, на котором следовало говорить с этими людьми. Король и царь сочли неудобным разговаривать таким категорическим тоном со своими собратьями «божьей милостью» и ограничились выражением радостной уверенности, что ни один немецкий князь своим упорством по отношению к Рейнскому союзу не поставит себя в такое положение, чтобы к нему было применено воздействие общественным мнением и силой оружия.

Без всяких колебаний подписали царь и король те обещания, которые Штейн давал немецкой нации по окончании войны: восстановление великого государства, свобода и независимость «как неотъемлемые права народа», полное, самостоятельное управление своими домашними и внутренними делами. Эти обещания, которые Штейн давал вполне искренне, не имели для благородных господ никакого значения.

Позднее, когда все это прекрасно удалось, их подкупные писаки пытались отрицать Калишское воззвание как фальшивку: это делалось, конечно, из последних остатков стыда, так как всему миру было ясно, что ни один бонапартистский бюллетень не был таким подлым мошенничеством, как это торжественное заявление благочестивых монархов; но, однако, воззвание все же подлинно. 25 марта главнокомандующий обеих союзных армий Кутузов опубликовал его в Калише от имени обоих государств.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Последнее воззвание

Последнее воззвание Перед тем как окончательно разойтись, та часть Украинского Правительства, которая добралась до Любара, выработала и огласила на упомянутом выше совещании 6-го декабря длиннейшее воззвание “к Украинскому Народу”.В этом воззвании сообщается всему

Катехизис и воззвание Сергея Ивановича Муравьева-Апостола

Катехизис и воззвание Сергея Ивановича Муравьева-Апостола Православный КатехизисВо имя Отца и Сына и Святаго Духа.Вопрос. Для чего Бог создал человека?Ответ. Для того, чтобы он в Него веровал, был свободен и щастлив.Вопрос. Что значит веровать в Бога?Ответ. Бог наш Иисус

Воззвание

Воззвание Бог умилосердился над Россиею, послал смерть тирану нашему. Христос рек: не будьте рабами человеков, яко искуплены кровью моею. Мир не внял святому повелению сему и пал в бездну бедствий. Но страданья наши тронули Всевышняго. Днесь Он посылает нам свободу и

ВОЗЗВАНИЕ АЗ-ЗАРКАВИ

ВОЗЗВАНИЕ АЗ-ЗАРКАВИ Еще за три года до того, как в 2007-м «Блэкуотер»[12] стала известна всему миру после гибели 17 иракцев на площади Нисур в Багдаде, ее наемники попали в газетные заголовки из-за трупов, подвешенных вниз головами на железнодорожном мосту в иракской

Воззвание Фюрера к германскому народу

Воззвание Фюрера к германскому народу Германский народ! Национал-социалисты!Обремененный тяжкими заботами, принужденный молчать месяцами, я дождался часа, когда, наконец, могу говорить открыто.Когда 3 сентября 1939 г. Англия объявила войну Германии, снова повторилась

ВОЗЗВАНИЕ К НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ

ВОЗЗВАНИЕ К НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ Немецкие мужчины и женщины, солдаты немецкого Вермахта! Наш фюрер Адольф Гитлер погиб. В самой глубокой скорби и почтении склоняется немецкий народ. Он заблаговременно узнал страшную опасность большевизма и посвятил этой борьбе свою жизнь. В

В. Корн Воззвание

В. Корн Воззвание ВСЕРОССИЙСКИЙ АЭРОКЛУБ основан 16 января 1908 г. Устав утвержден министром внутренних дел 27 июня того же года Государь Император, в 31-й день декабря минувшего года, на всеподданнейшем докладе министра внутренних дел, по ходатайству Совета клуба о

Воззвание Смоленского комитета

Воззвание Смоленского комитета Между тем, различные события внушили нам новые надежды.Доктор Отто Бройтигам, связной офицер от Восточного министерства в ОКХ, постоянно настаивал на изменении германской политики в России. Вполне вероятно, что по его настоянию Розенберг

2. «СЛОВО - ЭТО ПОЭМА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ?

2. «СЛОВО - ЭТО ПОЭМА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ? Долгое время, целую эпоху, на «Слово о полку Игореве» смотрели как на великолепный, чисто литературно-сказательный памятник.«Любители российской словесности, - писал Мусин-Пушкин устами своего редактора Малиновского в

Воззвание к Всемирному совету мира

Воззвание к Всемирному совету мира Уважаемые друзья!На этот раз с горечью в сердцах обращаемся к вам мы, до сих пор стоявшие в передовых рядах тех, которые всегда осуждали насилие, агрессию, где бы они ни происходили, кто всегда выражал свою активную солидарность с

№ 81а. Воззвание

№ 81а. Воззвание Для усиления боевой мощи и поднятия революционно-наступательного порыва армии во имя защиты свободы, закрепления завоеваний революции, от чего зависит свобода демократии не только России, но всего мира, приступлено к формированию добровольческой

Воззвание Минина

Воззвание Минина Во времена забытого ополчения 1608–1609 гг. под руководством нижегородского воеводы Андрея Алябьева, защищавшего вместе с местными дворянами Нижний Новгород от наступавших «тушинцев», роль посада была не видна [4, 196–240; 15, 44–46]. Поэтому можно лишь

№ 2. Ответ Ревштаба Ольгинского уезда на воззвание штаба американских войск.

№ 2. Ответ Ревштаба Ольгинского уезда на воззвание штаба американских войск. Р. С. Ф. С. Р.Военно-революционныйШТАБОльгинского уезда.„....“ ........................1919 г.№ 3Ответ американскому штабу на воззвание от 21 апреля 1919 г.Штаб от имени населения Ольгинского уезда отвечает

Воззвание о войне

Воззвание о войне Товарищи рабочие!Вот уже больше года тянется европейская война. Судя по всему, она протянется еще очень долго, ибо если Германия наилучше подготовлена и сейчас всех сильнее, то зато четверное согласие (Россия, Англия, Франция и Италия) имеет больше людей