14. Украинизация: «большевики конструируют украинскую нацию»

14. Украинизация: «большевики конструируют украинскую нацию»

Говоря о конце сопротивления на Западной Украине, логично вспомнить о том, что случилось с украинцами в СССР, — дабы понять и вторую (гораздо большую) часть исторического наследия, полученного независимой Украиной в 1991 г. Кроме национальных идей, у нас же была еще и «радость советской жизни».

Основной исторический опыт нынешних украинцев связан, прежде всего, с советской эпохой. Ее роль в развитии украинского национализма такая же, как и Российской империи: пытаться его искоренить, уничтожить, бороться против непонятно откуда берущегося и все время возрождающегося у населения Украины желания (часто неосознанного) сохранить свою украинскую индивидуальность и тем самым укрепить свое порой безнадежное упорство в ожидании грядущих изменений.

Если не считать повстанческого движения на Западной Украине, то после Второй мировой войны национализм — точнее, демократический, антитоталитарный национализм — являлся верой узких кругов диссидентского движения. Их целью была демократизация советского режима, которая воспринималась как неотъемлемая составляющая реанимации национальной культуры. Ситуация с диссидентством несколько напоминала времена царской России — это были тайные общества без перспективы повлиять на власть и государственную политику. Однако, как и с давнишними тайными обществами, сохранения традиции и преемственности в малом числе людей оказывалось достаточно, чтобы перенести национальную идею через «потерянные годы», сохранить до тех времен, когда она станет востребованной. Но давайте посмотрим на ситуацию в комплексе: начнем с той «пользы», которую принесла советская власть, и закончим той ценой, какую пришлось за нее заплатить.

В ходе борьбы против УНР в 1917–1921 гг. лидеры российских большевиков смогли реализовать свою экспансию на украинские земли через «Украинскую Советскую Республику», которая, в зависимости от расположения фронта, то изгонялась с Украины, то возвращалась в нее. Искусственность «Советской Украины» подтверждается еще и тем, что Украинская большевистская партия всякий раз «создавалась» при вторжении на украинскую территорию и «упразднялась», когда красные Украину покидали. Право наций на самоопределение декларативно подтверждалось, но дефакто это «право» касалось лишь тех, кто был способен свою независимость удержать. Упустить же Украину Россия не могла по понятным экономическим и геополитическим причинам. Российская империя в новой, большевистской, ипостаси без Украины становилась пустым звуком. Поэтому вопрос о том, делать какую-то «Украинскую республику» или «отдельную» компартию — или не делать, не был принципиальным. Делалось то, что в данный момент было оправданным.

Метод организации бутафорских советских национальных государств, возникший ситуативно во время российской гражданской войны, впоследствии регулярно использовался Советами для «легитимно-добровольного» расширения территории. Последним таким реликтом была Карело-Финская ССР, к которой так и не удалось присоединить маленькую, но крепкую Финляндию и которую пришлось преобразовать из ССР в АССР, когда нейтральная Финляндия превратилась в стабильный геополитический буфер между Востоком и Западом. Заигрывания большевиков с «национальными окраинами» в конце общероссийской гражданской войны позволили образоваться квазинациональной украинской государственности. Возможно, что для Советов было бы выгоднее раздробить Украину в духе «Донецко-Криворожской Советской Республики», но тогда наиболее «украинская» ее часть, в пределах предлагаемой автономии лета 1917 года — Полесье, Подолье, Киевщина, Черниговщина и Полтавщина, оказалась бы потенциально слишком сепаратистской. Ее было желательно «растворить» в Большой Советской Украине, уравновешенной индустриальными и обрусевшими регионами, управляемой из более близкого к России Харькова. Таким образом, УССР территориально вынуждено повторила «буржуазно-националистическую» УНР конца 1917 г. (в переделах ІІІ Универсала Центральной Рады). Официальным обоснованием внутренних границ в СССР должны были служить границы этнические, хотя в данном случае им следовали отнюдь не строго, оставив значительную часть украинских этнических территорий вне УССР.

Смысл державной жизни

Многие философы, историки и политики спорят о том, в чем должен состоять смысл «украинской национальной идеи». Вопрос сей темный и запущенный. Исследованию подлежит, но поддается с трудом. На уровне здравого смысла все те же философы, историки и политики согласятся, что смысл состоит в том, чтобы Украина достигла того состояния, когда ее существование хотя бы не будет подвергаться сомнению собственными гражданами и соседними странами. Тогда можно будет перевести дух и наконец-то подумать — ради чего? Будет ли именно тогда обретен «смысл» или же его надо изобрести заранее, чтобы вообще достичь этого состояния — пока неясно. Где здесь причины, а где следствия — тоже уловить сложно, поскольку все философские проблемы обычно сводятся к классическому вопросу о том, что было раньше — курица или яйцо. России в этом плане было проще.

Поскольку, обретя свой суверенитет (позволим себе этот более поздний термин) в 1480 г., она вышла на «старт» государством с жесткой вертикалью власти и хорошо развитым культом «державы», своей миссии «истинно православного царства». Затем Россия разрасталась быстрее, чем успевала сообразить, зачем это происходит. И что делать с теми, кто все время попадает в состав России? А число подданных все время росло. При отсутствии «естественных границ» приращение территории превращалось в оправдание существующего устройства, в некий «вечный двигатель». И пока держава росла, не могло возникать сомнений в правильности данного политического режима или его идейных оснований. Если присмотреться, все демократические реформы и «революции» в истории России случались лишь после неудачных войн (Крымской, Японской, первой мировой и проваленной «холодной»), вызывавших сомнение в «системе». Правда, если распад СССР мы не спишем на пагубное воздействие антиалкогольной кампании…

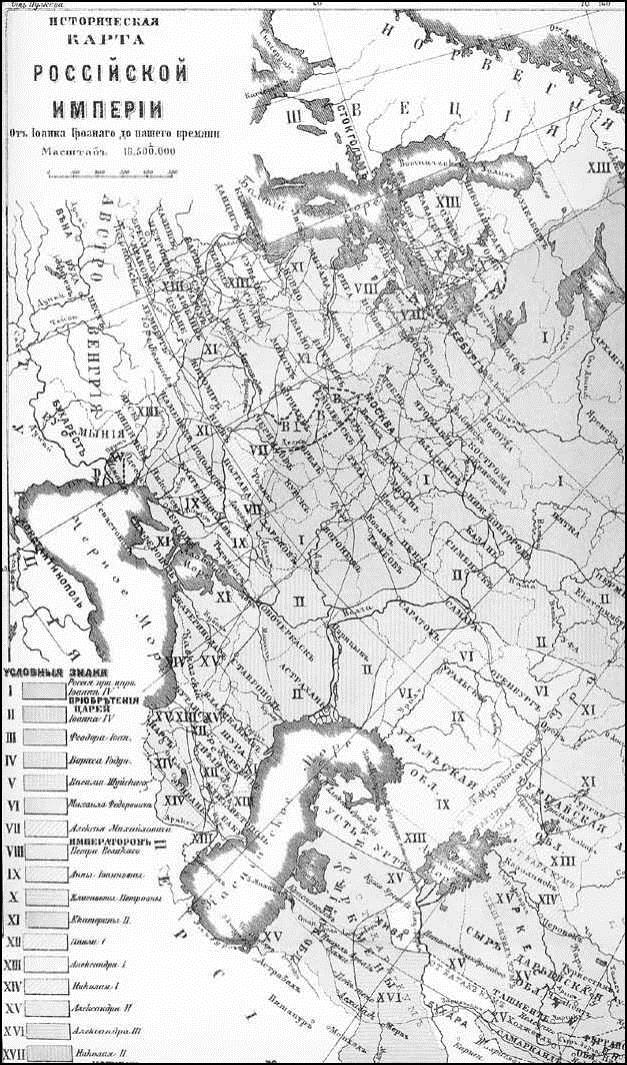

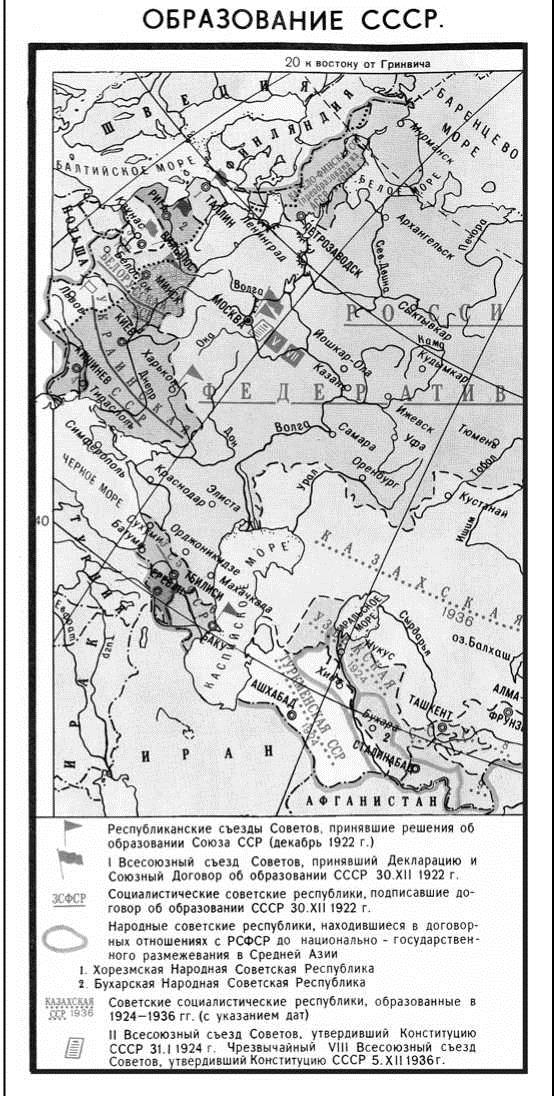

Мы можем взглянуть на источники психологического равновесия извечного российского гражданина. «Учебный атлас А. Ильина» (1) (нач. ХХ ст.) покажет нам «Историческую карту Российской империи», где сия история состоит из «приобретений» пронумерованных соответственно царям и императорам, начиная от Иоанна IV (Грозного) и до Николая II, при котором успели таки чего-то прихватить в Средней Азии, пока не случилось оплошности с Японией. Утраты после 1917 г. были весьма существенны. Большевики «отпустили» наиболее «непохожих» на надежных россиян финнов, прибалтов и поляков, но, веря в «мировую революцию», не теряли надежды на возврат утраченного и приумножение числа стран социализма. Далее: похожий ракурс из школьного «Атласа истории СССР» для 9-10 классов (М., 1988) покажет нам «Образование СССР. Развитие союзного государства (1922–1940)» (2). Мы утешимся: большая часть утраченного — «приобретена» вновь; мы знаем, что потом был создан «мировой социалистический лагерь», что является неплохим эвфемизмом для эпохи неоколониализма. Однако советский колониализм (как и российский до 1917 г.) останется загадкой: зачем нужны такие колонии, на которые метрополия тратит больше средств, чем получает от их эксплуатации? В чем «прикол»? Когда мы ответим на этот вопрос, мы сможем постигнуть историческую траекторию России, так сказать, — «истоки и смысл».

В последнее время (1991) опять случились потери, — но с 2008 наконец-то можно на карте закрасить Абхазию и Южную Осетию в российские цвета — ну чего там лукавить с их «независимостью»… Правда, это можно сделать только на карте российской, никарагуанской, движения «Хамас» и острова Науру — однако неизвестно, пользуются ли последние картами, и знают ли в Никарагуа, где находятся Абхазия и Осетия… Наконец-то все опять налаживается: держава растет…

В 1920-е годы в Украине, как и по всей стране, проводилась политика «коренизации». В Украине это была «украинизация». Причиной такой политики являлось не только «заигрывание» с национальностями, но и необходимость идеологической обработки населения в процессе ликвидации безграмотности. Поначалу безграмотные украинцы при советской власти учились читать и писать по-украински, что формировало у них (параллельно с вдалбливанием коммунистической идеологии) также представление о естественности и легитимности украинской культуры и языка (чего относительно широких масс до 1917 г. сказать нельзя). Часть руководства Украинской ССР еще представляла собой «украинских левых», хоть и большевиков (было даже такое течение — национал-большевизм). Украинский язык внедрялся в администрации и делопроизводстве, образовании и СМИ. Суть «коренизации» состояла еще и в том, чтобы «закоренить» советскую партийную и административную структуру путем продвижения «национальных кадров», не вызывая их отторжения местными из патриотических соображений.

На практике украинизация началась в 1925 г., стала замирать к 1929 г. и закончилась в 1933 г. Недолго, прямо скажем, поэтому не стоит переоценивать ее «украинизирующие усилия»: это был лишь краткий период закрепления и распространения украинскости на фоне гораздо более долгих периодов русификации и репрессий.

Впрочем, несмотря на идеологические ограничители, этот короткий период справедливо считается целой эпохой национального культурного возрождения в Украине и отмечен большими достижениями в сфере национальной культуры и искусства (а если бы это длилось хотя бы лет двадцать, какие горы мы бы своротили…). Украинизация проводилась также в районах компактного проживания украинцев вне УССР (местах автохтонного проживания и на новоосвоенных землях) — на Курщине, Воронежчине, Кубани, Дальнем Востоке, что временно приостановило процесс ассимиляции украинцев в РСФСР. Но ограничивать украинизацию начали практически сразу после ее начала: преодолели «уклон Хвылевого» (который требовал полной украинизации пролетариата), разогнали национальные творческие объединения (1928–1929), подвергли репрессиям Академию Наук, Украинскую автокефальную церковь и национальную интеллигенцию (процесс «Союза освобождения Украины» и ряд других). «Возрождение» по естественной советской логике стало «Расстрелянным Возрождением». Окончание украинизации совпало с катастрофическим голодомором 1932–1933 гг. (о котором чуть дальше), после чего столицу УССР можно было уже спокойно возвратить в Киев (1934): угроз от украинского национализма больше не ожидалось.

Новый курс в языково-культурном вопросе с 1932–1933 гг. имел жесткий русификаторский характер и был направлен на уничтожение национальной интеллигенции, ограничение ее творческой активности как деятельности «националистического характера». Параллельно происходили и обычные советские «рубки леса», не имевшие «национального критерия». Просто так.

Интересным аспектом в оценках советской украинизации является бытующая среди российских историков мысль о том, что именно советская власть в результате украинизации «создала украинскую нацию». Вот, например, сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков в своей монографии «Украинское национальное движение. УССР. 1920-1930-е годы. Цель, методы, результаты» (Москва, 2006) склонен все украинское подвергать сомнению — как истинный ученый. Полемизируя с американским автором Романом Шпорлюком, автор легко сотрясает все традиционные основы украинства:

«Подход Р. Шпорлюка к проблеме появления “Украины” как национального организма заслуживает внимания, но после того как будет пересмотрена его основная посылка, а именно: положение о наличии “украинцев”. Такая посылка является широко распространенной, причем не только среди сторонников этногенетического подхода. Это считается как бы само собой разумеющимся, поэтому стереотипы мышления ведут и к одинаковым выводам. Но вот существовал ли “украинский народ” как некий вполне оформленный самодостаточный организм, осознающий себя таковым? Факты свидетельствуют об обратном» (с. 25–26).

Не очень хорошо понимаю, что такое «некий вполне оформленный самодостаточный организм», поскольку украинцам было необязательно исключительно из этнических украинцев формировать свою «самодостаточность» (если мы говорим о гражданской нации). Но общий подход автора вполне понятен, поскольку существует старая проблема: считать представителями определенного этноса тех, кто соответствует определенным внешним «объективным» критериям (язык, бытовая культура, религия и т. д. — «этнос-в-себе») или только тех, кто четко и сознательно, «субъективно», определяет себя представителем данного этноса (это уже «этнос- для-себя»). И сколько именно «национально сознательных» представителей (сто? миллион?) необходимо для того, чтобы А. Марчуков сказал: «Да, вы существуете»? Однозначно и доказательно разрешить эту проблему не получится, поскольку она является продолжением давнего спора о существовании этносов (наций) в объективной реальности. Пределов в разбирательствах о том, «кто я — то, что я о себе думаю, или то, что думают обо мне другие?», просто не существует. Экстремальный пример подобного конфликта — транссексуалы: все думают, исходя из внешних характерных признаков, что данный индивид — мужчина, но он сам считает себя женщиной (или наоборот). Кто же сей индивид в действительности? — А черт его знает. Но с этносами, думается, дело обстоит несколько проще. Украинский национализм, уже в силу того, что он весьма давно существует в невыгодных для себя обстоятельствах, явно имеет под собой некое надежное этническое основание, — ибо нельзя внедрить в головы миллионов (а хватало порою и сотен) совсем уж несусветную вещь, чтобы за нее люди согласились даже жизнь свою положить или же на протяжении десятилетий всячески «вредничать». Для меня простейшей реакцией на такие констатации было бы желание начать подвергать сомнению «русскость» русских, но это было бы в данной книге определенным подражанием, и я не буду. Далее А. Марчуков утверждает:

«По нашему мнению, решающим периодом в формировании у малорусского населения украинского национального самосознания и в становлении украинской нации вообще стала первая половина ХХ в., а особенно 1920-е и, как это не покажется странным, зная содержание этого десятилетия, 1930-е годы. Последние, быть может, имели для становления национального сознания и утверждения идентичности даже большее значение. Важнейшим рубежом, зафиксировавшим самосознание украинского населения и сложение украинской нации, стали Вторая мировая и Великая Отечественная войны» (с. 30).

Если всерьез применить авторский ключевой критерий самосознания, то столь же обоснованно можно сомневаться в существовании «малорусского населения», которое потом стало «украинцами». С «малорусскостью» в таком случае проблем, логично, возникает не меньше, чем с «украинскостью». Другой российский автор, Елена Борисенок («Феномен советской украинизации», Москва, 2006) пишет:

«В истории становления различных наций существуют особые периоды, определяющие их дальнейшее развитие. Без сомнения, таким периодом для украинцев стала большевистская практика национального строительства, выразившаяся в политике украинизации 1920-1930-х гг.

Коренизация была логичным воплощением взглядов большевиков на национальный вопрос в бывшей Российской империи. Лозунг самоопределения наций, обусловленный во многом чисто тактическими целями, потребовал от большевиков принять конкретные практические меры по его реализации. Собрать империю на прежней унитаристской основе было невозможно по многим причинам, и внешнеполитический фактор сыграл тут далеко не последнюю роль. В конечном итоге большевики вынуждены были поддержать лозунг создания украинского государства, конечно, в единственно приемлемой для них советской форме. Дальнейшие их шаги вольно или невольно были направлены на то, чтобы придать этому государственному образованию, национальному лишь по форме, соответствующее содержание» (с. 239).

Выглядит это все так, как будто большевики считали необходимым реализовывать свои лозунги на практике. Если мы вспомним смысл этих лозунгов, то возникают определенные сомнения: что-то ни «национального самоопределения», ни «земли — крестьянам», ни «заводов — рабочим» так и не получилось. Так что, если уж «вынужденность» и присутствовала, то, видимо, носила какой-то иной характер. На мой взгляд, ближе к истине другой вывод Елены Борисенок:

«Центральное партийное руководство не всегда могло контролировать процессы, проходившие в среде украинской элиты, поскольку, чтобы осуществить задуманное и воплотить на практике свой национальный курс, вынуждено было использовать национальную украинскую интеллигенцию. При этом среди интеллигенции далеко не последнюю роль играли уроженцы Галиции, традиционно настроенные более радикально, нежели представители Большой Украины.

Так наметилось определенное противоречие между интересами союзного и республиканского руководства: первое ориентировалось на централизаторские методы управления, второе — на бульшую самостоятельность Украины, на расширение ее прав в союзном государстве.

В этой борьбе интересов удача сопутствовала сталинскому руководству. Оно сумело полностью подчинить себе КП(б)У, применяя при этом весьма жесткие меры воздействия. Впрочем, репрессивная политика не носила избирательного характера и не была направлена исключительно на выразителей «националистического уклона». В этом плане перед Кремлем все были равны: украинцы и русские, рабочие и “спецы”, крестьяне и представители творческой интеллигенции. Не избежали репрессий конца 1930-х гг. и партийные вожди Украины, внесшие решающий вклад в свертывание украинизации, — П. П. Постышев и С. В. Косиор» (c. 240–241).

Кубань: хроники исчезнувших украинцев

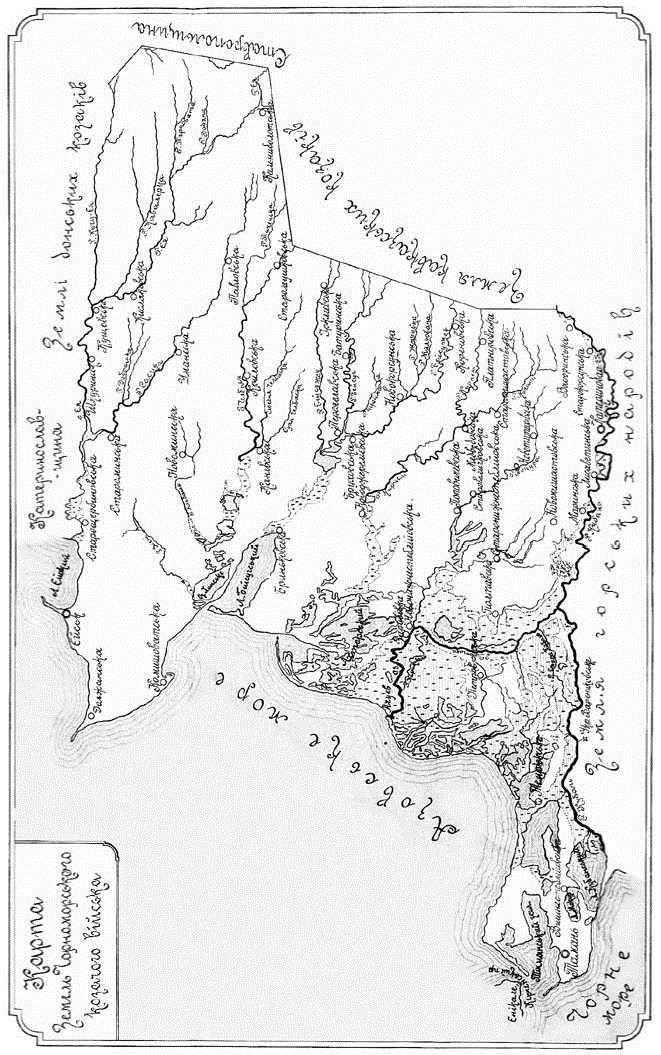

«Карта земель Черноморского казачьего войска». Из кн. Николая Аркаса «Історія України-Русі», СПб., 1908. Кубань — хороший пример советских способов проведения границы между русскими и украинцами.

В 1783 г. река Кубань стала границей между Османской и Российской империями. Ногайская орда, которая постоянно кочевала на Кубани, частично была уничтожена российскими войсками, частично выдворена в Ставрополье. Для заселения Правобережной Кубани (Черноморщины) использовались донские казаки и украинское Черноморское казачье войско атамана Антона Головатого. Последнему в полное владение предоставлялся Таманский полуостров и земли восточного побережья Азовского моря от Ейского лимана с севера и до реки Кубани с юга. В 1829 г. по Адрианопольскому миру вся территория Кубани (нынешний Краснодарский край) вошла в состав Российской империи, и на Левобережную Кубань начинается переселение из Украины Азовского казачьего войска. В1860 г. после создания Кубанского Казачьего войска и объединения территории Черноморского казачьего войска с восточной частью Кубани и Левобережной Кубани, возникает отдельная административная единица — Кубанская область.

Население Кубани, начиная с конца XVIII в., в подавляющем большинстве состояло из украинцев. Для пополнения Черноморского казачьего войска и дальнейшего заселения Кубани продолжалось массовое переселение с бывшей Гетманщины и со Слобожанщини: в 1809–1811 гг. на Черноморщину было переселено 41 тыс. чел., в 1821–1825 гг. — свыше 48 тыс., в 1848–1850 гг. — около 16 тыс. чел. В 1861 г. на Черноморщине жило 189 тыс. чел., в т. ч. лишь 5 тыс. неказаков. В 1897 г. население области возросло до 1 919 тыс. (украинцев — 53 %, на Черноморщине — 80 %), в 1914 г. — уже составляло 3 051 000 (украинцев — 54 %, на Черноморщине — 80 %).

В нач. ХХ в. возникает украинское национальное движение, формируются местные ячейки РУП («Черноморская громада»), отделения «Просвиты», укрепляются культурные и политические связи с Украиной. Во время революции 1905–1907 гг. усиливается стремление кубанского казачества к возрождению традиционных принципов запорожского самоуправления — образуется Военная рада, кубанские делегаты принимают активное участие в работе украинской фракции в Государственной Думе.

В 1918 г. возникает Кубанская Народная Республика, которая оказывается между белыми и красными, которым национальные особенности Кубани были неинтересны. Планы ее присоединения к независимой Украине при Скоропадском не реализовались. В конце 1920 г. Кубань была занята Красной армией. До 1925 г. здесь фактически сохранялось военное положение, вызванное непризнанием советской власти кубанским казачеством и размахом повстанческого движения. Казаки были лишены избирательных прав и фактически находились вне закона. С 1925 г. в связи с политикой коренизации на Кубани начинается массовое движение за украинизацию образования, общественной и культурной жизни. По переписи 1926 г. украинцы составляли на Кубани 1 644 тыс. чел. (54,1 % населения). На украинский язык обучения переходит 746 школ Кубанского округа, работает 12 украинских педагогических техникумов, в Краснодаре открылся Северокавказский украинский институт, выходили украиноязычные газеты и журналы. В 1929 г. на Кубани начинается коллективизация, следствием которой стал искусственный голод 1932–1933 г, который совпал с насильственными процессами свертывания украинского национально-культурного развития и началом русификации Черноморщины. Вследствие голода, депортаций и репрессий украинское население Кубани утратило 25–50 % своей численности. Большинство выживших во время проведения паспортизации в 1933 г. были записаны русскими. Все украинские учебные заведения были закрыты или переведены на русский язык обучения. По переписи 1939 г. украинцы составляли на Кубани уже только 4,3 %. Куда же подевалось еще 50 % населения?

В культурной политике УССР до 1923 г. этнокультурная ситуация характеризовалась эвфемизмом «борьбы двух культур» — более прогрессивной пролетарской и отсталой крестьянской, что означало приоритет развития русской пролетарской культуры за счет украинской крестьянской, т. е. очередную русификаторскую стратегию. Тем более что политические силы или режимы, проводившие в 1917–1920 гг. любую по форме дерусификацию / украинизацию, были признаны «шовинистическими», «буржуазно-националистическими» или «реакционными», что было весьма нежелательным примером для подражания.

Уступка в виде «УССР», территориально копирующей УНР, была вызвана тем, что местному населению следовало предоставить нечто такое, что ему уже обещали «националисты», — но в приемлемой для Кремля форме ситуативных административных образований «военно-политического союза советских республик». Стабилизация положения Советской России после 1921 г. позволила партийному руководству переосмыслить основания национальной политики и попытаться исправить разительное несовпадение между «этническим происхождением» молодых советских республик (с титульными нациями) и преимущественно русским национальным составом их партийных организаций (в КП(б)У, например, украинцы составляли разительное меньшинство). Не последним фактором стало то, что изгнанные за пределы советской страны «буржуазные националисты» небезосновательно критиковали за рубежом большевистскую власть за игнорирование интересов национальностей. Сочетание внешнеполитических, пропагандистских и внутриполитических факторов обусловило временное изменение «линии партии». Именно это вызвало «национальный ренессанс» 1920-х гг. в СССР, который в УССР принял характер ряда поощрительных мер в отношении к титульной национальности и национальным меньшинствам. Этапным моментом стал 1923 г. и ХІІ съезд РКП(б), давший толчок разным региональным направлениям «коренизации». Полярные оценки этой политики зависят от того, всерьез ли вы воспринимаете обещания коммунистической партии.

В Украине новая политика означала «украинизацию», в осуществлении которой нельзя было обойтись без представителей местной национальной интеллигенции, выразителями которой остались те украинские левые, которые в 1919–1921 гг. не пошли за Директорией УНР (например, члены Украинской коммунистической партии — союзной КП(б)У организации). Они оставались в равной мере и коммунистами, и украинцами, веря, что советская власть позволит им реализовать также некие национальные украинские приоритеты. Как это ни «странно», количество «сознательных украинцев» за период бурных 1917–1921 гг. весьма увеличилось, и далеко не все они покинули пределы УССР. Многие из них оказались на важных постах в административной верхушке УССР. Особенно на ниве образования. Их, в числе многих других, привлекли для практической реализации «украинизации», и они приняли в ней активное участие, — за что и были позже наказаны, ибо этим выявили свою «контрреволюционную и враждебную сущность».

«Украинизация» парадоксальным образом некоторое время удовлетворяла в равной степени и национальную интеллигенцию, и местную компартийную номенклатуру. Последняя старалась на фоне «национальных послаблений» выторговать себе побольше властных полномочий от союзного Центра, а сторонники украинской культуры и образования получали временную возможность попробовать легально реализовать те культурно-просветительские (отнюдь не политические) задачи, которые были поставлены еще в период Гетманата Скоропадского и Директории УНР. Верхушка же КП(б)У помнила, что до формального образования СССР в декабре 1922 г. УССР была (пусть только де-юре) субъектом международных отношений, на равном основании с РСФСР подписывая международные соглашения, — например Рижский мир с Польшей в 1921 г. То есть, были и у руководства УССР поводы для иллюзий.

Сам же союзный Центр до поры позволял харьковским коммунистам играть в украинизацию, пока борьба группировок среди верхушки ВКП(б) требовала участия и поддержки украинской партийной организации. Когда в Москве наступила «окончательная ясность», украинцам все былые «послабления» припомнили. Тогда и стало окончательно ясно, что «Украинская ССР» — это не какая-то форма украинской национальной государственности, а просто административная декорация, которая бросала подачку в виде признания существования украинской национальности, но брала за это весьма тяжкую и кровавую плату, порой равноценную ломанию хребта этой самой национальности. Тут уже не имело значения, карала ли советская родина всех кого ни попадя, или же только «идейных», или просто этнических украинцев.

Обратим внимание на существование некого аморального выверта поклонников «восточнославянского единства»: ну чего вы там обижаетесь, что при советской власти вас истребляли, ведь истребляли всех и вся! А что, разве столь широкий «замах» большевистской партии и карательных органов является оправданием? Как ни посмотри, украинцев все равно где-то втрое меньше, чем русских. Что русским, возможно, и «по фиг» (миллион туда — миллион сюда), украинцам — весьма существенная потеря. Чего уж о каких-то эстонцах говорить, — для них такая «арифметика» равносильна смерти. Не удивительно, что они такие «обидчивые» и «злопамятные». Не хватало у них людей на «колебания линии партии»… Может, «неблагодарным» постсоветским нациям пора начать извиняться за свою щепетильность? Именно в таких «мелочах» и прячется дьявол, — ибо подобный маленький нюанс в отношении к национальной проблеме способен превратить нормального человека в сволочь. Для такого все, как встарь: один погибший — трагедия, а миллион — только статистика. Но пора перестать думать о прошлом «статистически», ибо прошлое — это история реальных живых людей и их реальных смертей, сколько бы их ни было.

Относительно снисходительного отношения к террору показательна позиция уже цитированного историка А. Марчукова:

«Перелом в судьбе национального движения произошел на рубеже 1929–1930 гг. и стал следствием резкого изменения социально-экономической политики — начала форсированной социалистической модернизации СССР, получившего название “великого перелома”. Необходимость сплочения всех сил страны, пересмотр прежней нацеленности на мировую революцию в пользу защиты государственных интересов, требовали унификации и централизации всех сторон жизни Советского Союза. А это вступало в противоречие с широко пропагандировавшимся ранее правом наций на самоопределение, отношением к республикам как к основе Союза и вытекавшим из этого положением о приоритетности поддержки экономического и прочего развития республик, помощи “ранее угнетенным народам”, всемерном содействии их национальному развитию, борьбе с великодержавным шовинизмом, которое автоматически подразумевало терпимое отношение к деятельности национальных движений.

Прежний подход (точка зрения на республики как основу государственности СССР, на расширение их полномочий как гарантию национального развития их народов) вступал в противоречие с новой реальностью. Национальное украинское движение, отстаивающее именно этот подход и традиционно негативно настроенное по отношению к центру (тем более, ассоциирующемуся с Россией), оказывалось в числе тех субъектов, чья деятельность и само существование становились несовместимыми с новым курсом страны. Поэтому в 1930-е гг. происходит сначала идейная, а затем организационная ликвидация структур движения и физическое устранение многих его участников. Но при этом не стоит забывать, что ликвидация движения была лишь одним из эпизодов, пусть и значительным, в грандиозной “перетряске” страны и общества 1930-х гг». (c. 559–560, выделение мое. — К. Г.).

Ну что, товарищи украинцы, вы ощутили всю незначительность «идейной, а затем организационной ликвидации структур [украинского] движения и физического устранения участников»? Ведь не только нас «мочили», — размах-то был какой! Перетряска-то какая! Все общество! Всем досталось поучаствовать в величии советской родины. А мы тут пристаем к серьезным людям со всякими мелочами, которые у нас — малороссов вульгарных — тянут всего-то на несколько миллионов трупов. Вам же говорят: модернизация! Отряхнем, товарищи, прах с наших ног!

Что уж говорить о настроениях современной российской общественности, если сами историки частенько не ощущают, как легко выносят «приговоры» целым народам. Если исследование Елены Борисенок вполне академически корректно, то все тот же А. Марчуков не смог избегнуть некоторой вульгаризации своего «научного» подхода. Показательно, например, «трогательное» отношение А. Марчукова к украинскому языку:

«Чтобы наглядно представить, как выглядело и воспринималось конструирование украинского языка, стоит вспомнить пьесу Бернарда Шоу “Пигмалион, или Моя прекрасная леди”. Неизвестно, что стало бы с английской культурой и Англией, если бы талантливый профессор Хиггинс не учил бы Элизу Дулитл литературному английскому языку, а вознамерился бы сделать ее говор эталоном и создать новый язык на основе кокни (cockney) — своеобразной “мовы” восточных районов Лондона и лондонского порта. А потом и обучать на нем простой народ в школах» (c. 65).

Действительно, зачем обращать внимание на 27 млн. (столько было перед Первой мировой войной) этих «кокни» с их вульгарной «мовой»? Для 150 млн. русских цифра в 27 млн. выше было оговорено, что украинцев всего в три раза меньше — это, возможно, что-то вроде «восточного Лондона». Вспомним, что еще указы периода царизма оставляли за малороссами право создавать произведения «изящной словесности», — это от образования на народном наречии их «отсекали». Что ж, выходит, что г-н царский министр Валуев «теплее» относился к культурным «позывам» малороссов, чем современный российский исследователь г-н Марчуков? Это ж как времена изменились…

Интересно, что приводимые этим автором тезисы частенько противоречат его весьма сдержанному отношению к украинскости:

«Так, в немалой степени из-за наличия украинского движения были созданы и сохранены украинская советская государственность, компартия Украины, проводилась политика украинизации. Это опосредованное воздействие движения стало весьма сильным и, в конечном счете, способствовало появлению на свет “Украины” и “украинцев”» (c. 549).

Оставив за скобками «появление на свет», замечу, что ничего себе взлетел «восточный Лондон»! Так, что даже пришлось для «кокни» отдельную республику организовать, — а вы, кстати, не слышали, в Великобритании Восточный Лондон еще не уравняли в правах с Шотландией или Уэльсом?

Впрочем, нельзя забывать и о том, что в своей основе украинское движение, «оказывается» было подрывным и криминальным. Как замечает цитируемый автор, «в течение первых лет после окончания Гражданской войны на Украине весьма активно действовало националистическое подполье, координировавшееся эмиграцией (в которой после войны оказалось немало адептов движения). Подполье ставило своей целью свержение большевиков и установление режима УНР — “истинной”, как считали националисты, формы украинской государственности. Подполье было тесно связано с бандитизмом, получившим те годы большое распространение. Своими корнями бандитизм уходил в крестьянское повстанчество времен Гражданской войны, которое было порождено ее долгим и непростым характером, борьбой крестьянства за землю, разрывом экономических связей между городом и селом, противодействием крестьян попыткам насильно коммунизировать село» (с. 549–550).

Откровенно жаль, что «крестьянский бандитизм» носил украинский характер, ведь крестьяне могли не любить советскую власть и без всяких националистических идей об УНР. В общем, чувствуется явная искусственность украинского движения, не имеющего никакой поддержки в массах. Какие странные выводы делало крестьянство из-за разрыва связей между городом и селом! Что же, в таком случае, заставляло это крестьянское «повстанчество» симпатизировать «националистическому подполью»?

Я неоднократно встречался с практикой отождествления любого движения сопротивления советской власти исключительно с бандитизмом. Помнится, наши доблестные «органы» так считали, хотя теперь, возможно, так принято думать в Институте российской истории соответствующей Академии наук? Крепим, товарищи историки, единство рядов, дадим отпор буржуазно-националистическим «наймитам» империализма и троцкистско-бухаринским агентам фашизма! Как показывает практика, это легко можно делать также и в рамках интеллектуальных мод начала ХХІ столетия, ведь А. Марчуков — выразительный «конструктивист» и, возможно, местами даже «постмодернист». Правда, эти его «крайне современные» взгляды почему-то касаются исключительно «сконструированных» благожелательной советской властью и националистическими бандитами «украинцев». Потому что автор твердо уверен в том, что уж русские с их национальным движением гораздо более естественны и избавлены от всяких там «конструктивизмов» и «бандитизмов». Они просто есть.

Но вернемся к украинцам:

«Создание “Украины” и украинской нации велось в советских формах, с социалистическим содержанием, и к тому же, в значительной степени руками большевиков, что вызывало раздражение и бессильную ярость националистов (c. 563). […] Пока государство было крепким, пока советское общество не было дезориентировано новыми, заманчивыми с виду, но обманчивыми по сути, идеями и теориями, пока не были подточены его моральные устои, не осмеяны и развеяны в прах его идеалы, не поставлены под сомнение его прошлое и будущее, украинское национальное движение тлело на диссидентских кухнях и в кассах американских исследовательских центров» (с. 564).

Мне остается только присоединиться к этому скрежету зубовному и упомянутой «бессильной ярости», — поскольку эти чертовы «форма» с «содержанием» основательно портят нынешнюю украинскую жизнь, не позволяя современным украинцам вырваться из «совкового» состояния и построить хоть что-то человеческое и эффективное, что можно было бы называть «Украиной» с гордостью, а не со скрытой горечью.

Но оставим творение А. Марчукова, поскольку оно нам уже достаточно выразительно показало, как нас видят не какие-то околокремлевские «ястребы», а обычный российский историк, потративший много усилий и труда, чтобы написать о межвоенных советских украинцах книжку на 600 страниц. Мог бы ограничиться и парой слов на заборе, — зачем было время-то драгоценное тратить?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«Мифоистория»: вначале Бог сотворил нацию

«Мифоистория»: вначале Бог сотворил нацию Из всего этого следует ясно, как полуденный солнечный свет, что не Моисей написал Пятикнижие, а кто-то другой, живший через много поколений после Моисея. Бенедикт Спиноза. Богословско-политический трактат (1670) В стране Израиля

Трудно ли создать нацию? На бумаге — легко

Трудно ли создать нацию? На бумаге — легко Как бы ни накачивали американцы японские ваффен-СС, как бы ни нагнетали массовый психоз по поводу «северных территорий», все это было и остается третьестепенным театром военных действий против России. Где же проходит основной

Трудно ли создать нацию? На бумаге – легко

Трудно ли создать нацию? На бумаге – легко Как бы ни накачивали американцы японские ваффен-СС, как бы ни нагнетали массовый психоз по поводу «северных территорий», все это было и остается третьестепенным театром военных действий против России. Где же проходит основной

Украинизация

Украинизация Еще хуже дело обстояло с “украинизацией”. Немногочисленные лица, которые бы и могли ее проводить, так называемые “сознательные украинцы” были, во-первых, слишком молоды или малокультурны, а во-вторых, почти поголовно, социалисты.Ко всему этому надо

Украинизация

Украинизация Новая власть быстро заняла все государственные и общественные учреждения и уже на следующий день занялась работой. Прежде всего, приказом нового коменданта - австрийского капитана, галичанина Коновальца, было предписано все вывески на русском языке

Украинизация

Украинизация В Гражданской войне, как уже не раз сказано раньше, боролись между собою украинцы, которые имели, в основном, одинаковую социальную программу (социализацию), а различались между собой только степенью своего украинского национализма. Национализм петлюровцев

Украинизация

Украинизация Несмотря на обещания уважать принцип самоопределения наций, раздаваемые большевиками во время гражданской войны, несмотря на создание национальных советских республик и показной федералистский характер Советского Союза, коммунистическая партия в первые

Насильственная украинизация

Насильственная украинизация Еще одним жупелом для украинцев объявляется борьба Сталина против украинизации. В качестве доказательств того, что голод был специально спланирован как элемент борьбы с украинцами, приводят постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря

IV. Украинизация и ее судьба

IV. Украинизация и ее судьба Трагедия коммунистов-интеллектуалов в национальных республиках заключалась в том, что они не только верили на слово Ленину, но и были искренне убеждены, что сам Ленин верит тому, что он говорит по национальному вопросу. Поэтому для них все

Украинизация: как и зачем большевики наладили массовое производство "украинцев"

Украинизация: как и зачем большевики наладили массовое производство "украинцев" Украинизация проводилась и будет проводиться самыми решительными мерами… Тот, кто это не понимает или не хочет понимать, не может не рассматриваться правительством как контрреволюционер

Трудно ли создать нацию? На бумаге – легко

Трудно ли создать нацию? На бумаге – легко Как бы ни накачивали американцы японские ваффен-СС, как бы ни нагнетали массовый психоз по поводу «северных территорий», все это было и остается третьестепенным театром военных действий против России. Где же проходит основной

УКРАИНИЗАЦИЯ ЮГА РОССИИ — КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ

УКРАИНИЗАЦИЯ ЮГА РОССИИ — КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ Не имея никакой реальной власти в оккупированных австро — германцами землях, слабо влияя на экономическое и финансовое состояние страны, украинские власти приложили максимум усилий, направленных на украинизацию населения.

«Развратившая нацию»

«Развратившая нацию» Этот необычный музей, расположенный в самом центре Берлина, в районе Вильмельсдорф, рядом со сверкающей Курфюрстендамм, основала необычная женщина. Ее имя и фамилия — Беата Узе — горят ярким неоном над самим музеем. Они известны не только берлинцам,

3. Украинизация в сфере языка

3. Украинизация в сфере языка Украинизация в сфере языка на Кубани началась с признания необходимости образования и пропаганды на родном, понятном для местных жителей языке. Именно так преимущественно ставился вопрос в первой половине 1920 гг. Этим родным языком

Украинизация

Украинизация Одной из важнейших черт развития Украины в 20-е гг. стала украинизация – политика развития украинской культуры и расширения роли украинских кадров в руководстве страной. «Украинизация» была проявлением провозглашенной XIII съездом РКП (б) общесоюзной

14. Украинизация: «большевики конструируют украинскую нацию»

14. Украинизация: «большевики конструируют украинскую нацию» Говоря о конце сопротивления на Западной Украине, логично вспомнить о том, что случилось с украинцами в СССР, — дабы понять и вторую (гораздо большую) часть исторического наследия, полученного независимой