Схватка с призраками

Схватка с призраками

Победители долго глумились над убитым Отрепьевым: изуродованное тело сожгли и выстрелили останками из пушки. Заговорщикам казалось, что они навсегда закрыли страницу истории, связанную с восставшим из гроба царевичем. Но мечта о праведном государе оказалась куда живучей материальной оболочки беглого инока Гришки Отрепьева. Занявшему вакантный престол Василию Шуйскому почти сразу пришлось сражаться с призраком. «А как после Розстриги сел на государство царь Василей, и в полских, и в украйных, и в северских городех люди смутились и заворовали, креста царю Васи лью не целовали, воевод почали и ратных людей побивать и животы их грабить, и затее ли бутто тот вор Рострига с Москвы ушол, а его место бутто убит иной человек»{1}.

А почему бы и нет?! Почему русские люди должны были верить Василию Шуйскому. Но разве не возглавляемая увертливым князем следственная комиссия установила факт нечаянной смерти Димитрия Углицкого? Разве не под руководством Шуйского расследование причин смерти царевича превратилось в «розыск» против родни погибшего и взбунтовавшихся угличан? Тогда мать убитого Марию Нагую насильно постригли в иноческий чин, ее братьев бросили в тюрьму, двумстам жителям Углича вырвали языки, большое число горожан приговорили к ссылке.

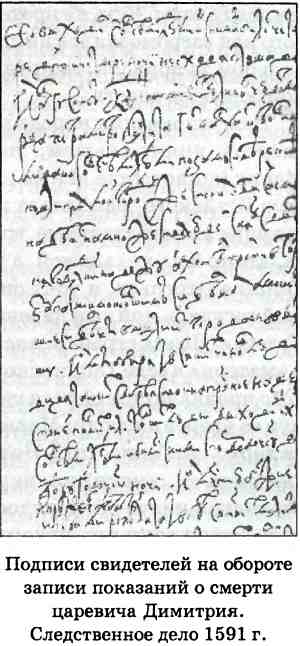

Подписи свидетелей на обороте записи показаний о смерти царевича Димитрия. Следственное дело 1591 г.

Когда царем провозгласили сына Бориса Годунова Федора, князь вышел на крыльцо перед Кремлевским дворцом к народу и клялся самыми страшными клятвами, что царевича Димитрия давно нет на свете, что в Угличе он своими руками положил его тело в гроб{2}. Но вот Димитрий стал царем на Москве, и князь, будучи в трезвом уме и твердой памяти, сидел в думе и пировал вместе с тем, кого самолично проводил в последний путь, да еще занудливо пенял «покойнику» за его пристрастие к телятине. Видную роль играл Шуйский на свадебной церемонии Самозванца и Марины Мнишек: он после венчания выводил невесту из Успенского собора. А теперь, достигнув вершин власти, Шуйский вновь принялся клясться, что убитый, чей труп лежит на кремлевском торжище, — беглый инок Гришка Отрепьев… Князь Василий Иванович чуть не лишился головы, чуть не претерпел ссылку, но теперь, после того как взгромоздился на царский трон, выглядел не страдальцем за порядок, за правду, а страдальцем в своей личной борьбе за власть.

Для успокоения народа привлекли «экспертов», но экспертов, прямо скажем, никудышных. Мать Димитрия Мария (в иночестве Марфа) Нагая, разумеется, по настоянию Шуйского, рассылала по волнующимся городам следующие увещевательные грамоты: «А тому истинно верьте, что то был не сын мой, а вор, богоотступник, розстрига Гришка Отрепьев, и убит он нынче на Москве…, а истинный государь мой сын царевич Дмитрей Иванович, убит на Углече». Но вся страна знала о трогательной встрече «сына» и «матери» в селе Тайнинском, о том, как вдова Ивана Грозного признала спасшегося царевича. Понимая, как воспримут ее уверения люди, Мария Нагая поясняет, что «терпела вору… от бедности»{3}. Но после такого призывать православных — «истинно верьте»?.. В другой грамоте несколько иначе объяснялось, «почему Марфа Нагая терпела вору и ростриге, явному злому еретику и чернокнижнику, не объявила его долго», — оказывается, делалось это «потому, какъ убили ее Царевича Дмитрея по Борисову веленью Годунова, а ее после того держали въ великой нужи и родъ ее весь по далнимъ городомъ разосланъ былъ… и она по грехомъ обрадовалась»{4}. Что за радость такая, если вместо родного сына тебе предъявляют незнакомого молодца с бородавками под носом.

Как заметил Соловьев, «потеряв политическую веру в Москву, начали верить всем и всему, особенно когда стали приезжать в области люди, недовольные переворотом и человеком, его произведшим, когда они стали рассказывать, что дело было иначе, нежели как повещено в грамотах Шуйского. Тут-то в самом деле наступило для всего государства омрачение бесовское, омрачение, произведенное духом лжи, произведенное делом темным и нечистым, тайком от земли совершенным»{5}. Новая власть, порожденная государственным переворотом, замешанная на крови и неправде, не вызывала ни страха, ни уважения. Всеобщим смятением, возмущением населения против дорвавшихся до власти московских олигархов воспользовались «воровские люди» из разных сословий: «собрався воры изо всяких чинов учинили в Московском государстве междоусобное кровопролитие».

События майской ночи 1606 года, очередная смерть «углицкого царевича», словно сняли смертный грех с души Годунова и перенесли ее на Шуйского. Теперь ему должны были мерещиться «мальчики кровавые в глазах», наступал его черед трепетать, ожидая вестей о воскрешении царственного отрока. Скоро наступит срок, и кровавые уродцы полезут изо всех щелей. Димитрий Углицкий вновь воскреснет в виде безвестного бродяги из приграничного городка Пропойска, а в южных уездах, словно миражи из летнего степного марева, то и дело будут возникать новые «царевичи» — Клементий, Савелий, Семен, Василий, Ерошка, Гаврилка, Мартынка. Последние троноискатели называли себя сыновьями царя Федора Иоанновича. Какая жестокая гримаса судьбы: не дал Бог кроткому государю детей мужского пола, зато темные силы породили целый выводок третьесортных самозванцев, назвавшихся его сыновьями.

По замечанию Соловьева, Шуйский был не избран, но «выкрикнут» царем. «Он сделался царем точно так же, следовательно, как был свергнут, погублен Лжедмитрий, скопом, заговором, не только без согласия всей земли, но даже без согласия всех жителей Москвы»{6}. Авраамий Палицын сообщает о том, что после убийства Расстриги, «малыми некими от царских полат излюбен бысть царем князь Василей Ивановичь Шуйской и возведен бысть в царский дом, и никим же от вельмож не пререкован, ни от прочего народу не умолен»{7}. Как всегда строг Иван Тимофеев, обозвавший Шуйского «самовенечником»: «сам себя избрав, сел на престол имевших верховную власть, первых самодержцев …без Божия избрания и без его воли, и не по общему из всех городов Руси собранному народному совету, но по своей воле …без соизволения людей всей земли, случайно и спешно, насколько возможна была в этом деле скорость»{8}.

Василий Шуйский

Шуйского возвели на престол мелкие придворные хлопотуны, спешившие угодить новому хозяину. Бояре не поддерживали Шуйского, но и не стали противодействовать. Очевидно, смирились до поры до времени с тем, что, раз князь задумал и возглавил заговор против расстриги, первый из них рисковал жизнью — значит, Василию Ивановичу по праву достался главный приз. Понимая, что легитимность нового государя не должна вызывать ни малейших сомнений, в Москве намеревались созвать избирательный собор. «По убиение Ростригине начаша боляре думати, как бы сослаться со всею землею и чтоб приехали с городов к Москве всякие люди, как бы по совету выбрати на Московское государство государя»{9}. Но задумка осталась задумкой — затянувшееся безцарствие и непредсказуемые повороты избирательной борьбы таили в себе не меньше угроз, чем сомнения в легитимности нового правителя. Шуйский стремился утвердить свою «природность», упирая на то, что «учинился есмя на отчине прародителей наших, на Российском государстве царем и великим князем его же Бог дарова прародителю нашему Рюрику, иже от Римского Кесаря». Всячески себя возвышая, «самовенечник» не забывал обещать милости и «без вины никакие опалы не класти»{10}.

Русскому человеку летом 1606 года предстояло выбирать между дважды избежавшим смерти царем Димитрием и дважды пережившим опалу царем Василием. Это был нелегкий выбор. И не суть важно, что Шуйский был человеком из плоти и крови, а Димитрий — призраком: в народном сознании это были равновесные политические фигуры. Боярский царь решил побороться если не за всенародную любовь, то за симпатии мелких служилых людей из провинции. Хотя Шуйские не одобряли действий Годунова, запретившего выход крестьян в Юрьев день, — замечает Р. Г. Скрынников, — но, заняв трон, Василий вынужден был учитывать интересы дворянства{11}. В 1607 году Шуйский отменил уложение 1597 года, которое упразднило институт вольных холопов, имевших право уйти от помещика, выплатив ему долг. Данный указ Федора Иоанновича обернулся настоящей катастрофой для боевых холопов из детей боярских. Наконец, когда Лжедмитрий II обложил Шуйского в его же столице, перепуганный царь стал жаловать за московское осадное сидение дворянам пятую часть их поместья в вотчины.

Впрочем, за Шуйского дворян лучше всего агитировали не его распоряжения, а вожди отрядов Ивана Болотникова — вождя «самозванщины без самозванца», получавшего инструкции из штаб-квартиры в самборском замке Мнишеков, а также казацкие атаманы и мелкие самозванцы, громившие помещичьи усадьбы, убивавшие и мучившие служивых, их родных и близких. Болотников распространял воззвания к простолюдинам, в которых настоятельно Рекомендовал «боярским холопам побить своих бояр, жен их… гостей и всех торговых людей побивать, именье их грабить…» Его сподвижник «царевич Петр Федорович» помещиков «повеле посекати, по суставом резати, и иным руки и ноги нахрест сечь, а иных варом обливати», пленных служилых людей травили медведями, сажали на кол{12}. К декабрю 1606 года примкнувшие было к Болотникову дворяне, до времени натешившись удалым разбоем, перешли на сторону Шуйского.

Иван Болотников

Царь Василий постарался развить первый робкий успех. В феврале 1607 года, в то время, когда войско Болотникова осадили в Туле, состоялся земский собор, который освободил население от клятвы Лжедмитрию и простил клятвопреступления в отношении Бориса Годунова и его семьи. Эти акты расценивались не просто как церковная церемония, а как «земское великое дело», в котором царь Василий и патриарх Гермоген, вставший на место низложенного отрепьевского протеже Игнатия, принимали участие вместе «со всем освященным собором, и с бояры, и с окольничими, и с дворяны, и с приказными людьми, и со всем своим царским сигклитом, и с гостми, и с торговыми людми, и со всеми православными християны…»{13}. Теперь Шуйский всячески демонстрировал готовность к совету с землей. Спустя несколько месяцев состоялось еще одно земское собрание, участники которого судили «царевича Петра» — холопа Илейку Горчакова{14}.

Предпринятые Шуйским меры, несомненно, создавали условия для национального примирения и консолидации общества. В иных более благоприятных обстоятельствах они принесли бы должный эффект, но, увы, раскол зашел слишком далеко, инерция разрушения получила слишком мощный толчок, духи лжи помрачили сознание слишком многих людей. И как только летом 1607 года Димитрий наконец-то «воскрес» в очередной раз, тут же с новой силой завертелась кровавая карусель, закружились некрепкие головы.

Михалка Молчанов, Григорий Шаховской и прочие смутотворцы полгода не могли найти нового Димитрия. Наконец, достойная кандидатура отыскалась. Про Лжедмитрия II или Тушинского вора, одни говорили, что он был учителем в Шклове, другие свидетельствовали, что он в Могилеве прислуживал местному попу, который за неблаговидное поведение его выгнал из дома, третьи и вовсе утверждали, что самозванец — перекрещенный еврей Богданка. В июле 1607 года осажденный в Туле Болотников послал атамана Заруцкого, который нашел Вора в Стародубе. Отсюда в сентябре Лжедмитрий II выступил на выручку Болотникову и царевичу Петру, но те к тому времени прекратили сопротивление. Поначалу Вора окружали атаманы, с января 1608 года, когда самозванец обосновался в Орле, к нему потянулись русские дворяне и польская шляхта.

Фальшивый портрет Лжедмитрия II. Гравюра 1698 г.

Накануне в Речи Посполитой провалом завершился очередной «рокош» — мятеж шляхты против Сигизмунда III. Множество ратных людей, как рокошан, так и тех, кто защищал короля, оставшись без дела, обратили взор на Московию, где разгорался пожар междоусобицы. Польские военачальники гетман Ружинский и наш старый знакомец князь Вишневецкий стали во главе войска Лжедмитрия II; отряды Яна Сапеги, Лисовского и других командиров, составленные из польских жолнеров, русских предателей, запорожских и южнорусских казаков, растекались по стране, обеспечивая торжество самозванца. Царь Василий, недавно отпраздновавший победу над Болотниковым и царевичем Петром, столкнулся с новой грозной опасностью.

«И устройся Росиа в двоемыслие: ови убо любяше его, ови же ненавидяще», так охарактеризовал Авраамий Палицын отношение русского общества к Шуйскому. Вряд ли здесь уместно говорить о любви и ненависти к правителю, не симпатии или антипатии определяли политический выбор. Стоявшие за Шуйского подчас презирали его и строили против государя заговоры, а те, кто шел против царя Василия, не имели к нему никаких личных претензий.

Именно с этого раскола — между сторонниками и противниками Шуйского — закончился Пролог Смуты и началась Собственно Смута. Потому что со смертью Отрепьева кануло в Лету единение — пусть и весьма относительное и хрупкое — русского общества. Теперь одни должны были встать на защиту государства, его будущего, жизни и безопасности земляков и единоверцев, другие выбрали сторону темных сил зла и разрушения. С. Ф. Платонов так объяснял большую разницу между первым и вторым Лжедмитриями: «Расстрига… имел вид серьезного и искреннего претендента на престол… Вор же вышел на свое дело из Пропойской тюрьмы и объявил себя царем на стародубской площади под страхом побоев и пытки… При Расстриге войско служило династическому делу, а Вор, наоборот, своими династическими претензиями стал служить самым разнородным вожделениям окружавшей его рати. Расстрига обязан своим успехом усердию украинного населения московского юга, а Вор — польско-литовским силам»{15}.

За Отрепьевым (как впоследствии за Шуйским и польским королевичем Владиславом) шли по разным причинам, нередко исходя из сугубо меркантильных соображений. Однако под знамена нового Самозванца служилых людей (мы не говорим о сбитых с толку простолюдинах) толкал шкурный интерес — безо всяких исключений. Ни у кого даже среди ближайшего окружения эта темного происхождения личность, этот, по выражению современника, «мужик грубый, в обычаях гадкий, в разговорах сквернословный», не вызывал уважения. Это был не государь, а символ, знамя, под которым собирались, чтобы безнаказанно грабить, насиловать, убивать. (Из Тотьмы сообщали о пленных тушинцах, которые везли приказ освобождать преступников из тюрем. Воры и разбойники оказывались естественными союзниками последователей нового Лжедмитрия в лихом деле разорения России.) Бояре, князья, приказные и думные дьяки, московские дворяне в отличие от низов прекрасно представляли себе подноготную «императора Деметриуса», обстоятельства его гибели, понимали, что «грядущие во имя его» самозванцы не сулят отечеству ничего, кроме хаоса и поругания. Несмотря на это, значительная часть элиты пошла на службу противогосударственных сил, послужила залогом их временного торжества.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Схватка с массагетами

Схватка с массагетами После разгрома, который учинили массагеты персидской армии, а голову царя бросили в наполненный кровью бурдюк, упоминания о них исчезают практически на полтора десятилетия и появляются лишь в связи с походом против них другого персидского царя —

Схватка за власть

Схватка за власть По мнению ряда историков, Яков Свердлов начал активно оттеснять Владимира Ленина весной 1918 года. В марте-апреле он начал выступать в качестве посредника и «третейского судьи» между различными политическими группировками. В мае-июне он берет на себя

Схватка в Лос-Анджелесе

Схватка в Лос-Анджелесе Наступило время решающей схватки. В июле 1960 года в Лос-Анджелесе состоялся национальный съезд демократической партии.К концу первой недели июля в Лос-Анджелес съехались со всех концов США делегаты; представлявшие голоса выборщиков штатов. Всего

СХВАТКА В НОМЕРЕ

СХВАТКА В НОМЕРЕ Было около полуночи. Небо ясное. По нему разбрелись звезды. В дверь постучали. Я насторожился. После всех происшествий сегодняшнего дня даже простой стук в дверь воспринимался как нечто неординарное. Я подошёл к двери, прислушался. Разговаривали. Я

Схватка над пропастью

Схватка над пропастью Итак, Вторая мировая война ворвалась в двери Старого Света.Рихард Зорге в статье "Ветер богов", рассказывая об отношении островной империи к вспыхнувшей в Европе войне, писал:"В воскресенье 3 сентября продавцы экстренных выпусков газет, пронзительно

Схватка с шаманом

Схватка с шаманом Однако планируемый Чингисханом поход на чжурчжэней пришлось на время отложить. Причиной тому стали события, происшедшие в монгольской верхушке. И связаны они были с поведением шамана Кокочу, который слыл наиболее могущественным волхвом своего времени

Схватка за Днепр

Схватка за Днепр Война прошла уже полуденную отметку и стала клониться к западу. К концу лета 43-го года Жуков выглядел утомленным. С весны — бесконечные поездки по разбитым фронтовым дорогам, ночные бдения над штабными картами, совещания и вылазки на передовые. Сон

Схватка за власть

Схватка за власть В небе пылала комета — пылала так ярко, что людям на земле казалось, будто небо залито огнем и боги снова начали войну с гигантами. Закрывая собой четвертую часть небосвода, своим блеском звезда затмевала солнечный свет, вселяя в народы страх и отчаяние,

БЕЗМОЛВНАЯ СХВАТКА

БЕЗМОЛВНАЯ СХВАТКА Красноармеец Кейтон неслышно придвинулся к перилам площадки, слегка склонился, наблюдая за вошедшим в здание ОГПУ. Тот медленно потянул руку за борт плаща...Внезапный удар снизу в подбородок отбросил вахтера к стене. Вошедший прыжком настиг его и

Схватка в стратосфере

Схватка в стратосфере 21 февраля 1944 года. Жак и Келли находились в состоянии боевой готовности с 10.30 до 14.00. Отличная ясная погода, но очень холодно. От нечего делать мы с Яном Блейром играли в шахматы. В 12 часов все пошли на ленч, но мы решили закончить партию. Келли с завистью

Схватка с великаном

Схватка с великаном В одном из таких сел люди обратились к Шамилю с просьбой избавить их от разбойника, от которого все страдали и с которым никто не мог справиться. Аль-Карахи в своей хронике называл его Губашем, а А. Руновский, записавший историю со слов самого Шамиля,—

Схватка с диверсантами

Схватка с диверсантами Интересный эпизод из своей службы в «СМЕРШЕ» поведал офицер-оперработник капитан А. В. Попков. В годы войны ему довелось служить в отделе военной контрразведки 7-й отдельной армии (ОА), действовавшей на южном фланге Карельского фронта. Гитлеровцы

Схватка с великаном

Схватка с великаном В одном из таких сел люди обратились к Шамилю с просьбой избавить их от разбойника, от которого все страдали и с которым никто не мог справиться. Аль-Карахи в своей хронике называл его Губашем, а А. Руновский, записавший историю со слов самого Шамиля,—

Схватка с Татищевым

Схватка с Татищевым Пока Демидова держали под следствием в столице, горную власть на Урале снова возглавил Василий Никитич Татищев. На этот раз он приехал сюда, наделенный огромными полномочиями и правами. Инструкция новому горному начальнику, подписанная самой

СХВАТКА С БЕЛОФИННАМИ

СХВАТКА С БЕЛОФИННАМИ К декабрю мороз обозлился. Стекла на окне покрылись сказочными узорами. Мы с Тоней почти не выходили на улицу. Валенок детских у нас не было, а в ботах, даже с двумя шерстяными носками, быстро замерзнешь. Новости узнавали только из разговоров