Глава 9 Морское ведомство в 1881 году. Смена руководства

Глава 9

Морское ведомство в 1881 году. Смена руководства

Для полноты характеристики разных элементов морской политики начала 1880-х годов следует сделать ряд дополнительных замечаний.

23 декабря 1880 года в Морском музее состоялась очередная военно-морская игра под руководством вице-адмирала Г.И. Бутакова. Составленная кэптеном Ф. Коломбом и получившая широкое распространение в Англии, она была в 1879 году привезена оттуда капитан-лейтенантом графом Г.М. Ниродом и с тех пор активно пропагандировалась прапорщиком корпуса флотских штурманов Н.Н. Беклемишевым. Первое время петербургские моряки, по предложению Н.В. Копытова, играли в Соляном городке, при IV отделе Императорского русского технического общества, в котором тогда председательствовал генерал-майор Н.Ф. Эгерштром, и лишь затем перебрались в зал Морского музея, занимавший часть башни Главного Адмиралтейства. Кронштадтцы познакомились с игрой 17 марта 1880 года, когда Н.Н. Беклемишев сделал о ней сообщение в зале кронштадтского Морского собрания, завершив его показательным состязанием с лейтенантом Н.Н. Шеманом при судействе капитана 1 ранга В.А. Давыдова[221].

После безуспешных попыток капитан-лейтенанта С.А. Скрягина возродить устаревший отечественный вариант игры, разработанный еще в 1848 году лейтенантом В.К. Войтом, стало очевидным, что основным средством развития тактического мышления флотских офицеров и впредь будет усовершенствованная Г.И. Бутаковым игра Ф. Коломба.

Недаром ей уделяли внимание многие просвещенные моряки. До конца 1880 года занятия посетили: управляющий министерством, контр-адмирал А.А. Пещуров, сразившийся с председателем артиллерийского отделения МТК, вице-адмиралом С.П. Шварцем, директор Инспекторского департамента, контр-адмирал М.Я. Федоровский, старший флагман Балтийского флота, вице-адмирал В.А. Стеценко, младшие флагманы контр-адмиралы Ф.Я. Брюммер, В.П. Шмидт, А.Е. Кроун, младший флагман Черноморского флота, контр-адмирал А.И. Баженов, начальник Морского училища и Николаевской морской академии, контр-адмирал А.П. Епанчин, член Конференции академии, контр-адмирал Р.А. Мирбах, капитан над Санкт-Петербургским портом, капитан 1 ранга Н.В. Копытов, директор министерской канцелярии, капитан 1 ранга Н.И. Казнаков, командиры судов, капитаны 1 ранга А.А. Корнилов, В.Г. Басаргин, заведующий Минным офицерским классом, капитан 1 ранга В.П. Верховской, начальник штаба главного командира Кронштадтского порта, капитан 1 ранга М.Н. Кумани, капитан 2 ранга И.М. Диков и другие[222].

***

В начале марта 1881 года, после переноса артиллерийского полигона с Волкова поля на Охтенское, состоялись первые в России успешные стрельбы снаряженными пироксилином снарядами в железные плиты толщиной до 152 мм. В отличие от снаряженных порохом, эти снаряды разрывались уже пробив броню. Спустя полгода, по инициативе Артиллерийского комитета была установлена «связь между опытами, производимыми артиллерийским и морским ведомствами» и налажен обмен информацией об испытаниях новых образцов оружия. В состав комитета был введен представитель Комиссии морских артиллерийских опытов, полковник Р.В. Мусселиус[223].

А 22 декабря генерал-майор Ф.В. Пестич на заседании IV отдела Императорского русского технического общества заявил о необходимости перейти к барбетной установке орудий, практикуемой в Англии и Франции, ввести единые станки для корабельной и береговой артиллерии, унифицировать ее снабжение и установить единообразие в обучении судовых команд[224].

***

С февраля 1881 года из Берлина, от Н.А. Неваховича стали поступать сообщения об увеличении морских смет, включавших ассигнования на усиление обороны Киля и отработку высадки десантов, об обсуждении планов строительства канала между Кильской бухтой и устьями Эльбы, о поездках офицеров германского Генерального штаба по балтийскому побережью[225].

Некоторые донесения о военных приготовлениях Германии привлекли внимание Александра III, пожелавшего узнать, в какой мере они отражают намерения соседней державы[226]. Запросили посла в Берлине. И хотя П.А. Сабуров постарался рассеять подозрения императора, а подписание 6/18 июня 1881 года австро-русско-германского договора и свидание Александра III с Вильгельмом I в Данциге 28 августа/9 сентября несколько стабилизировали обстановку, игнорировать объективное нарастание угрозы западным границам государства было нельзя.

Впервые план их укрепления наметило стратегическое совещание 1873 года под председательством Александра II. План долго уточнялся и был утвержден императором лишь после кризиса в отношениях с Германией, 26 февраля 1881 года. Убийство Александра II приостановило его реализацию, но в марте 1882 года совещание генералов под председательством нового военного министра, генерала П.С. Ванновского подтвердило необходимость создания укрепленного плацдарма у слияния Вислы и Нарева для обеспечения мобилизации и развертывания российской армии. 27 марта заключения совещания утвердил Александр III[227].

Вскоре были подготовлены проекты фортификационных сооружений Ковно, Осовца, Варшавы и Новогеоргиевска. Однако чтобы обезопасить плацдарм от обхода с фланга, линию крепостей следовало довести до балтийского побережья, укрепив на нем один из портов. В этом вопросе интересы Военного и Морского Ведомств соприкасались, но не совпадали полностью. Первое больше заботилось о предотвращении неприятельского десанта в тыл приграничной оборонительной линии, второе искало незамерзающий порт.

***

Поиски незамерзающего порта, начало которым положил еще Петр I, выбравший для новой базы Балтийского флота расположенный к западу от Ревеля Рогервик, работы по оборудованию которого из-за недостатка средств были прекращены в 1768 году, продолжались до конца XIX века. Особенно активизировались они после Крымской войны. Образованный в 1856 году Комитет по береговой обороне, под председательством великого князя Константина Николаевича, вернулся к идее использовать Рогервик, с 1762 года именовавшийся Балтийским портом (ныне — Палдиски). Однако этому вновь помешали финансовые затруднения. В ноябре 1867 года капитан 2 ранга Р.А. Мирбах, воспитатель детей Константина Николаевича, от имени частного железнодорожного общества предложил обустроить Виндаву (Вентспилс), проложив туда дорогу и совместно с Министерством путей сообщения реконструировав ее небольшой торговый порт. Р.А. Мирбаха поддержал Н.К. Краббе, но железнодорожники предпочли Либаву (Лиепаю). Тем не менее, план соединения Виндавы с железнодорожной сетью страны не был забыт. В январе 1881 года Министерство путей сообщения вновь вернулось к нему и запросило мнение А.А. Пещурова, возможно, поэтому Виндава фигурировала в решениях Особого совещания 21 августа. 10 ноября управляющий сообщил путейцам, что считает ее наиболее подходящим местом для зимней стоянки военных кораблей[228]. Правда, спустя три недели комиссия под председательством великого князя Алексея Александровича указала на Балтийский порт, но это решение не стало окончательным.

***

Новый порт требовался для размещения кораблей, значительную часть которых еще предстояло построить. Железное же судостроение в России, как отмечалось выше, имело ограниченные возможности. Самым слабым его местом оставалось конструирование и изготовление паровых машин и вспомогательных механизмов, чем занимались преимущественно такие заводы, как Балтийский, Берда и Ижорские адмиралтейские. Некоторые предприятия, подобно Невскому заводу, переориентировались на производство паровозов и иной техники. Но спрос на нее, после всплеска казенных заказов в 1877–1878 годах, упал, вернуться же к судостроению им мешало отсутствие соответствующего спроса: скудные средства основного потребителя — Морского министерства не позволяли обеспечить работой даже казенные верфи. Кроме того, российские машиностроители отнюдь не шли в голове технического прогресса.

Потребность в усвоении передового опыта заставляла министерство обращаться к таким предприятиям, как английские заводы Пенна, Эльдера, Модсли или к берлинскому заводу Эгельса. Это ставило российский флот в определенную зависимость от иностранной промышленности. Избавиться от нее можно было путем создания совместных предприятий. Поэтому в ответ на отношение министра финансов А.А. Абазы от 27 марта 1881 года, сообщавшее об адресованной ему Д. Бердом, преемником Ч. Берда, просьбе утвердить устав Акционерного общества Франко-Русских заводов, А.А. Пещуров 1 апреля дал свое согласие[229].

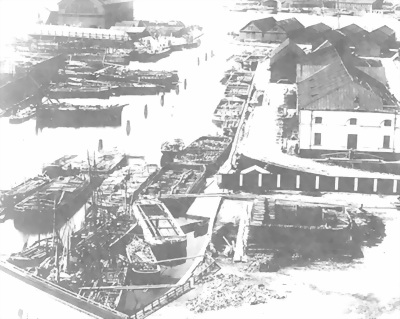

В том же году общество взяло в аренду верфь Галерного островка, и с этого момента получило возможности для определенной конкуренции Балтийскому заводу, так как возглавлявший Франко-Русский завод талантливый корабельный инженер П.К. Дю Бюи был связан с известной фирмой «Форж э Шантье де ла Медитеррани».

Вид на верфь Галерного островка, переданную в аренду Франко-Русскому заводу

***

Балтийский же завод тем временем продолжал бороться с главным командиром Петербургского порта, подвергаясь ударам не только со стороны Г.И. Бутакова и Н.В. Копытова, но и газеты «Голос», поместившей в июне 1881 года статьи, порицавшие М.И. Кази за необоснованное завышение цен. Позднее на страницах этой газеты с подобными статьями выступил и бывший член правления Балтийского железосудостроительного и механического общества Г.К. Изенбек[230].

Г.И. Бутаков же в мае 1881 года, дождавшись смещения Константина Николаевича, стал добиваться того, чтобы вопрос о снижении цен на фрегат «Владимир Мономах» и паровые машины рассмотрел Адмиралтейств-совет. А.А. Пещуров согласился, но как мог оттягивал доклад Г.И. Бутакова и внес его в повестку дня заседания, назначенного на 18 сентября, председательствовать в котором за отсутствием Алексея Александровича, быстро усвоившего выработанный его дядей стиль руководства советом, должен был сам управляющий.

Спустя много лет хорошо знавший его Н.Н. Мамонтов вспоминал, что разногласия между адмиралом и чиновниками чаще всего касались именно дел Балтийского и Обуховского заводов, хозяйство которых «велось не без дефектов; Пещуров же шел на всевозможные для них льготы и послабления, но отнюдь не из корысти … первому заводу он покровительствовал единственно из стремления угодить Великому князю генерал-адмиралу, материально в том заводе заинтересованному, а второму потому, что во главе его стоял личный друг Пещурова (А.А. Колокольцев)…»[231].

Заметим, что изложение Н.Н. Мамантовым мотивов отношения к предприятию Константина Николаевича не выглядит исчерпывающим. Во всяком случае, на заседании Адмиралтейств-совета А.А. Пещуров старался помешать Г.И. Бутакову связно доложить дело, перебивал, а затем и вовсе остановил его. В результате совет утвердил цены, назначенные Балтийским заводом.

Вице-адмирал И.А. Шестаков, управляющий Морским министерством с января 1882 года

Вице-адмирал Н.В. Копытов

Возмущенный Г.И. Бутаков, которым после воцарения Александра III, помимо неприязни к М.И. Кази, двигала, надо полагать, и вполне обоснованная надежда занять место А.А. Пещурова, 19 сентября написал рапорт Алексею Александровичу, указывая на недостойное поведение управляющего министерством[232].

Несомненно, и помимо этого рапорта генерал-адмирал знал о допускаемых А.А. Пещуровым отступлениях от должного порядка. Знал о них и Александр III, в котором с лета 1881 года крепло желание реформировать Морское министерство, судя по всему, поддерживаемое К.П. Победоносцевым и Н.М. Барановым[233]. Обращение Г.И. Бутакова, вероятно, оказалось той гирей, которая склонила чашу весов в пользу решительных мер.

Вечером 3 января 1882 года вице-адмирал И.А. Шестаков получил от Алексея Александровича приглашение прибыть к нему на следующее утро. Понедельник был докладным днем генерал-адмирала и управляющего министерством, поэтому И.А. Шестаков догадался, что его ожидает новое назначение. «4 января вознесся я под крышу Зимнего дворца», — писал он в своем дневнике. «Обязавши меня секретом, Алексей сказал, что очень хорошо понимает, что Пещуров, при всех его способностях, слишком привык к прежним порядкам, и с ним их изменить нельзя; вдобавок Государь не имеет к Пещурову доверия. В день Нового Года, в Гатчине, Государь спросил Великого Князя, кого он желает иметь вместо Пещурова. Алексей ответил, что не может избрать никого кроме меня (я встал и поклонился). Государь ответил радостно: "Очень рад, я сам хотел предложить его тебе, переговори с ним"»[234].

После праздника Крещения, 7 января, генерал-адмирал принял И.А. Шестакова вместе с А.А. Пещуровым, и формальная смена управляющих Морским министерством состоялась. А.А. Пещурова назначили главным командиром Черноморского флота и портов с производством в вице-адмиралы. Стремясь развязать себе руки, И.А. Шестаков с первым же всеподданнейшим докладом «послал Алексию записку. Откровенно и без всяких оборотов я написал ему, что очень не Хотел бы кутаться в его мантию, как бы то ни было для меня выгодно; что я хочу брать на себя всю ответственность, ибо намерен действовать…»[235]. Однако генерал-адмирал резонно отозвался, что подобная перемена потребует нового закона, который еще нужно подготовить.

11 января вышел высочайший приказ о назначении И.А. Шестакова, и 13 января он уже отстаивал в Государственном Совете кредиты на новый миноносец для Черноморского флота. На следующий день управляющего впервые принял император. «Государь, высказав свои виды, налегал на сокращение и регистрацию и коснулся прежних деятелей. Он не винил Попова в хищении с пая, но действия Пещурова находил ЛОВКИМИ и сомневался, будет ли он усердно помогать мне в возрождении Черноморского флота, что стало необходимостью безотложно. «Мы потеряли Балтику, — прибавил Государь, — и разве только в союзе с Даниею и Швециею остановим Германию». Государь пожалел, что я не был призван к этой должности несколько лет назад и от души пожелал мне успеха», — вспоминал И.А. Шестаков, добавляя, что при расставании он «получил приказание разграничить министра от Генерал-Адмирала»[236].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава VII Торговля. Шелковые изделия. Таможенное ведомство. Косьма Инджоплов

Глава VII Торговля. Шелковые изделия. Таможенное ведомство. Косьма Инджоплов Время Юстиниана составляет высший период процветания византийской торговли{1}. Ввиду важности прямых сношений со странами, где было шелковое производство, Юстиниан оказывал всяческое внимание

В.1. Смена династии на московском престоле в 1572 году

В.1. Смена династии на московском престоле в 1572 году Начнем с того, что вкратце напомним нашу реконструкцию правления «Ивана Грозного». Подробности см. в наших книгах «Иван Грозный и Петр Первый: царь вымышленный и царь подложный», «Русь и Орда», «Русь и Рим», «Русь.

Глава седьмая МОРСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Глава седьмая МОРСКОЕ КЛАДБИЩЕ Следы на песке С начала весны жизнь на окраинах, а особенно в самом городе становится намного тяжелее, чем зимой. Жара, помноженная на избыток света, придает особый колорит грязным и зловонным жилищам, достойным какого-нибудь азиатского

Глава IV. Нильское морское сражение

Глава IV. Нильское морское сражение I. Передвижение английских эскадр в Средиземном море на протяжении мая, июня и июля 1798 г. – II. французская эскадра получает приказ войти в старый порт: она может это сделать; она этого не делает. – III. Адмирал становится на шпринг на

Глава VII Торговля. Шелковые изделия. Таможенное ведомство. Косьма Индикоплов

Глава VII Торговля. Шелковые изделия. Таможенное ведомство. Косьма Индикоплов Время Юстиниана составляет высший период процветания византийской торговли [309]. Ввиду важности прямых сношений со странами, где было шелковое производство, Юстиниан оказывал всяческое

Глава 9 Величайшее морское сражение – залив Лейте

Глава 9 Величайшее морское сражение – залив Лейте Примечания Адмирал Роберт Б. Карни, который был начальником штаба у адмирала Халси в сражении в заливе Лейте, в письме автору (3 марта 1965 года) сделал несколько важных комментариев, касающихся полученных уроков и

Император Александр II — Освободитель Годы жизни 1818–1881 Годы правления 1855–1881

Император Александр II — Освободитель Годы жизни 1818–1881 Годы правления 1855–1881 Отец — Николай I Павлович, император Всероссийский.Мать — принцесса прусская Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, в православии Александра Федоровна.Будущий император Александр II

Введение. Смена власти в 37 году

Введение. Смена власти в 37 году 16 марта 37 года н.э. скончался император Тиберий. Его смерть создала своеобразный вакуум в руководстве Республикой и всей Римской империей, поскольку за время правления он сосредоточил в своих руках огромные полномочия. Тиберию подчинялись

Ведомость о числе рекрутов, поступивших в Морское ведомство в 1849–1855 годах[286]

Ведомость о числе рекрутов, поступивших в Морское ведомство в 1849–1855 годах[286] Рекрутские наборы Русские Поляки Евреи Всего 1849 2430 1000 — 3430 1850 2000 270 — 2270 1851 1500 500 200 2200 1852 1000 500 — 1500 1853 2000 250 50 2300 1854 (1-й набор) 1750 — — 1750 1854 (2-й набор) 2000 250 75 2325 1854 (3-й набор) 3800 — — 3800 1855

5.3.7. Смена классовых общественно-экономических формаций в истории человечества в целом как смена мировых систем

5.3.7. Смена классовых общественно-экономических формаций в истории человечества в целом как смена мировых систем В результате развития капитализма, возникшего первоначально лишь в Западной Европе, капиталистические отношения стали распространяться по всему миру. Весь

Император Александр II — Освободитель Годы жизни 1818–1881 Годы правления 1855–1881

Император Александр II — Освободитель Годы жизни 1818–1881 Годы правления 1855–1881 Отец — Николай I Павлович, император Всероссийский.Мать — принцесса прусская Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, в православии Александра Федоровна.Будущий император Александр II

Глава 4 «Прощупать красноармейским штыком» готовность «Польши к Советской власти»: военное ведомство под руководством Политбюро ЦК РКП(б)

Глава 4 «Прощупать красноармейским штыком» готовность «Польши к Советской власти»: военное ведомство под руководством Политбюро ЦК РКП(б) В марте 1919 г. Съезд РКП(б) постановил выделить из состава Центрального комитета Политическое бюро. Этот орган семь десятилетий был

Глава 1 Российское Морское ведомство в конце 1870-х годов. Теория «двух флотов» и планы строительства мореходных броненосцев. Проект реформ адмирала Н.М. Чихачева

Глава 1 Российское Морское ведомство в конце 1870-х годов. Теория «двух флотов» и планы строительства мореходных броненосцев. Проект реформ адмирала Н.М. Чихачева К началу 1880-х годов, согласно действовавшему с 1 января 1867 года Положению, на вершине должностной пирамиды

Глава 7 Поиск мест для создания опорных пунктов в океанах. Морское ведомство и внешняя политика России на Дальнем Востоке в первой половине 1880-х годов

Глава 7 Поиск мест для создания опорных пунктов в океанах. Морское ведомство и внешняя политика России на Дальнем Востоке в первой половине 1880-х годов Крейсерская война в конце XIX века уже не могла походить на продолжительные рейды каперов Р. Дюге-Труэна или Р. Сюркуфа.