ОХОТА ЗА ПРОВОКАТОРАМИ

ОХОТА ЗА ПРОВОКАТОРАМИ

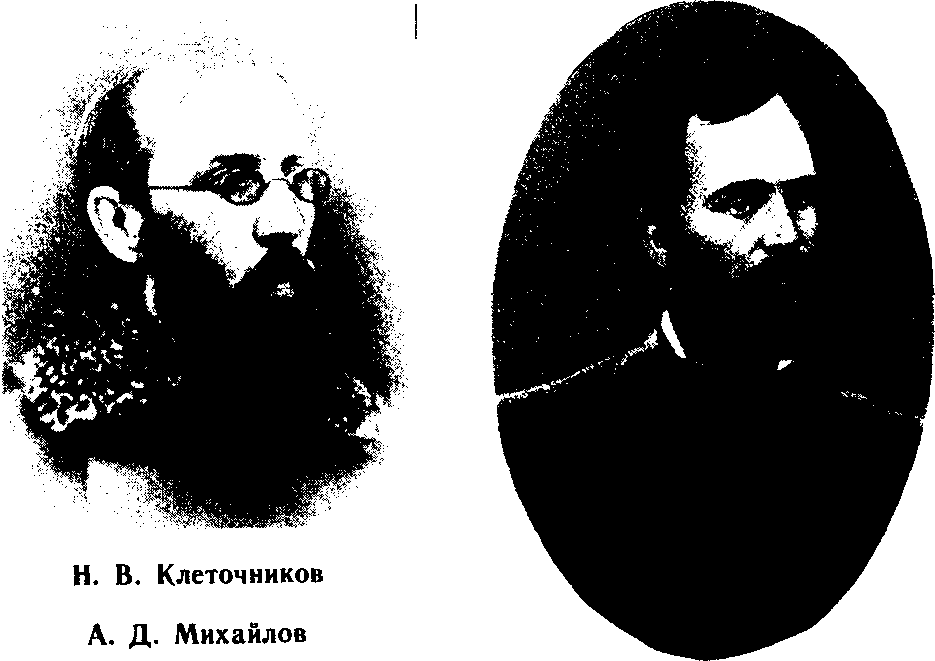

Революционеры уже в 1870-х годах понимали, что с полицией можно бороться ее же методами, и они боролись, как могли. Одна из первых попыток противостоять полиции принадлежит Н. В. Клеточникову. Выдающаяся народоволка В. Н. Фигнер писала, что Клеточников был для «Народной воли» «человек совершенно неоценимый: в течение двух лет он отражал удары, направленные правительством против нас, и был охраной нашей безопасности извне (...)»[606].

Один из руководителей «Земли и воли» А. Д. Михайлов и Клеточников разработали план проникновения революционеров в недра политической полиции. 5 декабря 1878 года Николай Васильевич поселился в доме на углу Невского и Надеждинской (ул. Маяковского) в меблированных комнатах вдовы полицейского чиновника А. П. Кутузовой, известной революционерам своими связями с III отделением. Новый жилец легко завоевал расположение подозрительной хозяйки регулярными проигрышами ей за карточным столом и кротостью поведения. В начале января 1879 года Клеточников попросил Кутузову подыскать для него тихую работу по письменной части. Через некоторое время хозяйка сказала жильцу, что у нее есть хороший знакомый из III отделения и она «готова рекомендовать его, да не знает, согласится ли». Николай Васильевич охотно согласился, так как «там обеспечивается хорошая пенсия». После свидания с Клеточниковым «приятель» Кутузовой, заведующий агентурой III отделения Г. Г. Кирилов (Фадеев), сказал хозяйке, что жилец ему понравился. Худой, медлительный, близорукий, застенчивый, с тихим голосом и внешностью мелкого чиновника, Клеточников никак не производил впечатления человека, способного вступить в противоправительственное сообщество. Удача заключалась в том, что не Клеточников просился, а его приглашали. Николая Васильевича 25 января 1879 года приняли агентом с окладом тридцать рублей в месяц. «Клеточников,— писал Кирилов,— являлся ко мне весьма редко, но никаких сведений существенных не приносил, ссылаясь на различные затруднения в приискании и сближении с такими лицами, от которых он мог бы заимствовать интересные для меня данные» [607].

Клеточников не мог быть агентом, он не мог выдать, солгать, оклеветать, он не мог, по договоренности с революционерами, каким-то способом «аккредитовать» себя в III отделении. Он был бесконечно честен, щепетилен и благороден, этот тихий провинциал, до последней частицы отдавший свою жизнь другим.

Произошло объяснение, Кирилов понял, что из Клеточникова агент не получится, и тогда в марте 1879 года неудавшегося шпиона перевели переписчиком в Первую экспедицию III отделения. Приведу извлечения из характеристики Клеточникова, данной ему полицейским начальством; «Человек, не только не подозрительный для выдачи каких-либо тайн, а, напротив, вполне пригодный для их сохранения», «...непринужденное усердие и внимание к делу», «...отсутствие всякой пытливости, не проявлявшейся ни к чему», «... приходили к заключению, что он, как человек вполне нравственный, далек от всяких увлечений и старается только быть добросовестным к своим обязанностям» [608]. Николая Васильевича на службе очень ценили, за два года его жалованье выросло в два с половиной раза, не считая наградных и других единовременных выплат. На безропотного Клеточникова возлагали все новые обязанности. С течением времени он оказался в центре наисекретнейшей канцелярской работы III отделения, а с его ликвидацией — Департамента полиции. Судите сами, перед вами протокол дознания по делу Клеточникова, он позволяет не только понять, какими сведениями располагал Николай Васильевич, но и увидеть картину работы политического сыска изнутри.

«На обязанности моей по службе лежало: с марта 1879 г. по май 1880 г., когда я занимался в отделении агентуры, переписка агентурных записок, а последние три месяца и исправление черновых, составление из агентурных сведений разных годов справок о лицах, заподозренных в политической неблагонадежности, составление из годовых алфавитов одного общего за 10 лет; переписка бумаг 3-й экспедиции, которые стали от времени до времени присылаться с октября, то есть с переходом в 3-ю экспедицию г. Кирилова, и вообще должен был исполнять все поручения Кирилова и Гусева, которые, впрочем, не входили в круг упомянутых предметов. С переводом меня в 3-ю экспедицию, в помощь старшему помощнику г. Цветкову, с мая по декабрь 1880 года я, по поручению Цветкова, занимался ведением денежной ведомости, изготовлением ордеров, ведением алфавита перлюстрации, перепискою бумаг по перлюстрациям, представлениям в Верховную распорядительную комиссию двухнедельных списков арестованных в крепости и доме Корпуса жандармов, перепискою с комендантом крепости о свиданиях с арестантами и составлением бумаг по разным предметам, которые поручались Цветкову г. Кириловым, а также приведением старых секретных дел по перлюстрациям в порядок, и последние два месяца записыванием в алфавит фотографических карточек и изготовлением к отсылке карточек бродяг. Приводил также в порядок и крепостные дела за прежние годы. Составлял и переписывал бумаги о приеме лиц в Охранную стражу, переписывал бумаги о высылке партий арестантов; по поручению Кирилова несколько дней в августе занимался шифровкою телеграмм. С декабря 1880 г., с переходом Цветкова в 1-ю экспедицию, я уже самостоятельно заведовал перлюстрациями, составлением, по поручению г. Кирилова, разного рода бумаг и распределением бумаг между переписчиками. В крепостных делах за прежние годы заключались сведения о содержащихся в крепости, в том числе о содержащихся в Алексеевском равелине, кажется, по 1879 год. Из тех сведений, которые я мог получить в III отделении и сообщал социалистам, последние особенно интересовались сведениями об агентах, о лицах, состоящих под секретным надзором, и о предстоящих обысках и арестах. Все сведения, интересные для социалистов, я сообщал им изустно, копий же бумаг я не сообщал, кроме копии циркулярного письма бывшего управляющего г. Шмидта к начальникам жандармских управлений о том, что с учреждением Верховной распорядительной комиссии их деятельность ни в чем не изменяется, а также сообщал списки лиц, оговоренных Веденицким и Андреевскою. На моей обязанности, за время с мая по декабрь 1880 г., лежало исполнение всех поручений гг. Кирилова и Цветкова. На моих руках находились ключи от шкафов с перлюстрациями (эти ключи я оставлял на ночь в журнале), ключи от сундука с несколькими секретными бумагами, ключи от стола, у которого я занимался, а последний месяц — ключи от шкафа с запрещенными книгами. Эти три ключа отобраны у меня при обыске. В моем распоряжении был ключ от шкафа с книгами для крепостных арестантов, так как на обязанности моей с декабря 1880 г. лежало также приобретение книг для названных арестантов и отсылка их в крепость. Ключ этот у меня хранился в шкафу с перлюстрациями. Кроме того, в случае необходимости я мог пользоваться ключами от шкафов с делами, в чем, впрочем, надобности не представлялось, так как нужные дела я получал от журналиста или доставал при нем дела из шкафов сам»[609].

Теперь читатель может представить ценность сведений, которые Клеточников «сообщал социалистам». Некоторая ч^ть из них сохранилась в виде текстов, переписанных Н. А. Морозовым, Л. А. Тихомировым, С. А. Ивановой и Е. Н. Фигнер в четыре толстые тетради. О них читатель знает из главы о Дегаеве и Судейкине. Клеточников спасал чужие жизни, жизни своих единомышленников. «Он заплатил за это очень дорогой ценой,— писал Л. А. Тихомиров,— его жизнь — это жизнь мученика. Глубочайшая тайна, какою он был окутан, совершенно изолировала его от людей единомыслящих, удалила его от общества, за исключением двух-трех человек, которые не могли его компрометировать, по мнению Михайлова. Но и этих людей он видел очень редко» [610].

Из соображений конспирации Николаю Васильевичу приходилось поддерживать дружеские отношения со своими коллегами по III отделению (Департаменту полиции). Он встречался с ними и во внеслужебное время — прогуливался после работы, ходил в гости, вел чуждые ему беседы. Для приобретения доверия требовалось быть понятным, открытым. Этот его образ жизни для него, человека исключительной честности, превратился в сплошную пытку с неимоверными душевными страданиями. В памяти немногих знавших его народовольцев он запечатлелся молчаливым человеком с добрыми близорукими глазами, вдруг возникавшим в их обществе почти эфемерно, как мираж, колеблющийся в потоках теплого воздуха.

Два года Клеточников успешно оберегал «Землю и волю», а затем «Народную волю» от разгрома. Стремления других революционеров повторить подвиг Клеточникова не привели даже к отдаленно похожим результатам.

Следующую попытку частично обезвредить политическую полицию предпринял член Исполнительного комитета «Народной воли» П. А. Теллалов. Его замысел заключался в создании «Революционной полиции». В 1881 году группа молодых людей, в которую входили Теллалов, И. И. Майнов, братья Г. Э. и О. Э. Ап-пельберги, С. Ф. Михалевич, А. В. Кирхнер (секретарь «Революционной полиции») и еще несколько человек, установили посты около зданий всех полицейских служб Москвы. Конспиративными квартирами для свиданий с агентами полиция тогда еще почти не пользовалась, и через очень короткое время народовольцам удалось раскрыть большинство ее секретных сотрудников. Но приобретенными сведениями им почти не удалось воспользоваться [611]. Кирхнер был схвачен на квартире Майнова, и у него нашли все списки.

Социалисты-революционеры делали несколько попыток поступить на службу в учреждения политического сыска, но сколько-нибудь существенных результатов им добиться не удалось. Социалист-революционер А. А. Петров, завоевавший доверие начальника Петербургского охранного отделения полковника Карпова, в 1910 году написал воспоминания, в которых признал свою деятельность и «контрпровокатора», и террориста ошибочными [612].

Огромную помощь революционным партиям оказали В. Л. Бурцев и М. Е. Бакай[613]. Поселившись в Париже, они образовали нечто напоминающее контрразведку и занялись разоблачением полицейской политической провокации. Первые их действия сразу же ощутила на себе Зарубежная агентура. Ее руководитель в Европе А. М. Гартинг доносил директору Департамента полиции М. И. Трусевичу: «Несомненно, что образование в Париже подобного революционного полицейского учреждения, поставившего себе целью разоблачение заграничной агентуры и ее секретных сотрудников, не только чрезвычайно мешает делу заграничного розыска, но и может даже лишить агентуру содействия наиболее ценных ее сотрудников, опасающихся возможности своего провала, так как руководимая Бурцевым и Бакаем партийная полиция занялась подробным обследованием образа жизни каждого члена партии социалистов-революционе-ров» [614].

Социал-демократ Б. И. Горев также считал, что Бурцев организовал в Париже своеобразную революционную «контрразведку» [615]. Интересно свидетельство Горева об отношениях Бурцева с Бакаем: «Уже до появления на эмигрантском горизонте Меньшикова в Париж приехал бежавший из Сибири бывший чиновник Варшавской охранки Бакай, который и раньше давал Бурцеву кое-какие сведения и которого теперь Бурцев поселил у себя и держал при себе безотлучно почти на положении пленника. По приезде за границу Меньшиков прежде всего увиделся с Бакаем и Бурцевым (Бакай его знал как крупного чиновника Департамента полиции, ревизовавшего в 1906 г. Варшавское охранное отделение) и лишь после этого свидания решил действовать самостоятельно, не желая оставлять за Бурцевым монополии „разоблачителя"» [616].

За Бурцевым закрепилась слава разоблачителя провокаторов, санитара революционных рядов. Следует признать, что на этой ниве он сделал много полезного. Горький, Лопатин, Амфитеатров опасались за его жизнь, и не напрасно [617]. За ним охотились, ему угрожали, он понимал, что рискует быть убитым агентами Заграничной агентуры, но не отступил от начатого дела, он почувствовал в охоте на провокаторов свое призвание. Начиная с 1908 года и до начала первой мировой войны политический сыск империи был существенно парализован действиями Бурцева[618]. Революционеры вместо благодарности за бескорыстную и бесценную помощь, вместо содействия в его рискованной работе считали Бурцева болезненно подозрительным, его высмеивали, с ним прерывали отношения. Один из первых исследователей архива Департамента полиции В. Я. Гликман писал:

«Кто из нас не слышал или сам не произносил фразы о том, что В. Л. Бурцев, грозный разоблачитель провокаторов, маньяк, в каждом революционере видел предателя! Но когда вникаешь во все эти обстоятельно написанные «доклады Отделения по охранению общественной безопасности», начинаешь понимать Бурцева и его неустанную подозрительность. Предательство подстерегало нас на каждом шагу. Ни в ком и ни в чем мы не могли быть уверенными. Мы были мухами, которые судорожно бились в хитро расставленных сетях, а незримый паук заливался издали сатанинским смехом»[619].

Когда Гликман писал эти строки, он не мог знать о существовании огромного количества секретных агентов, состоявших в учреждениях Министерства внутренних дел, не читал воспоминаний Герасимова. Приведу отрывок из них: «Считаю уместным здесь отметить, что не все секретные сотрудники центрального значения, которые работали под моим руководством в 1906—1909 гг., были позднее (после революции 1917 г.) раскрыты. Дело в том, что в дни революции архив Петербургского охранного отделения почти целиком погиб, а в Департаменте полиции, по сведениям которого были опубликованы имена петербургских агентов, о них ничего не было известно. Сношения с этими агентами поддерживал я лично, никто другой их не знал. Когда же я уходил с поста начальника Охранного отделения, я предложил наиболее ответственным из них решить, хотят ли они быть переданными моему преемнику или предпочитают службу оставить совсем. Целый ряд этих агентов прекратили свою полицейскую работу одновременно с моим уходом, и их имена до сих пор не раскрыты» [620].

Конечно, «обследования образа жизни каждого члена партии социалистов-революционеров» революционная контрразведка не производила, но разоблачением Азефа Бакай и Бурцев занялись. И сразу же на них обрушился поток клеветы, распространявшейся Азефом и сотрудниками политического сыска, о том, что Бакай — агент русской полиции, получивший задание дискредитировать и уничтожить все революционные организации. Азеф выпустил даже гектографированную прокламацию. Клевету, пущенную провокатором, подхватили поверившие в нее честные революционеры. Российское Министерство внутренних дел, спасая провокатора, пыталось применить свои традиционные методы: в Париж наезжали полицейские «дипломаты» и просто убийцы, чтобы любым путем заставить Бакая замолчать.

«Озабочиваясь о сохранении интересов Заграничной агентуры,— писал в Департамент полиции Гартинг,— при крайне удручающих обстоятельствах, причиняемых пребыванием в Париже Бакая и Бурцева, я имел недавно обсуждение этого дела в парижской префектуре, причем мне было заявлено, что если бы имелся какой-нибудь прецедент в виде жалобы на Бакая со стороны кого-либо, с указанием на воспоследовавшие со стороны Бакая угрозы, то это могло бы послужить поводом для возбуждения дела о высылке Бакая из Франции, хотя в префектуре не уверены в осуществлении министерством внутренних дел сего предположения»[621]. Далее Гартинг развивает план ложных обвинений Бакая и Бурцева. Из Петербурга прибыл полицейский агент, сообщивший парижскому следователю, что Бурцев его шантажировал. Французские власти начали судебное преследование Бурцева. Но из этого ничего не вышло, наоборот, Бурцев с Бакаем действительно образовали нечто напоминавшее бюро по разоблачению провокаторов.

Что же знал Бурцев о провокаторской деятельности Азефа к маю 1908 года? Он знал со слов Бакая, которому доверял абсолютно, что в руководстве партии социалистов-революционеров действует секретный полицейский агент-провокатор, известный в Министерстве внутренних дел под кличкой Раскин Чем больше Бурцев анализировал провалы рядовых членов партии, тем больше подозрений вызывал у него Азеф. Но как только добровольный охотник за провокаторами заговаривал с кем-нибудь из эсеровских лидеров, от него отмахивались и требовали, чтобы он прекратил бездоказательное и совершенно недопустимое преследование одного из основателей партии, члена ее ЦК, руководителя Боевой организации, учинившей справедливую расправу над Плеве и вел. кн. Сергеем Александровичем. Не правительственный же агент все это сделал...

Не видя другого выхода, Бурцев обратился к бывшему директору Департамента полиции Лопухину.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Охота

Охота Охота была не только аристократическим развлечением богатых сеньоров, но и жизненной необходимостью крестьян, защищавших свой скот и урожаи от вездесущих диких зверей. Кроме того, охота была дополнительным источником средств к существованию, поставляя пищу и

6.12. Охота на Чао Гая

6.12. Охота на Чао Гая В знаменитом романе, восходящем к концу юаньского — началу минского периода (XIII–XIV вв.), под названием «Шуй ху чжуань», которое переводят то как «Разбойники с Ляншаньских болот», то как «На побережье»,[120] Чао Гай с семью товарищами обманывает отряд

Охота

Охота Охотой, в отличие от войн и турниров, занимались во все времена года. У большинства она превращалась в безграничную страсть, и ради нее многие рыцари решались терпеть любую непогоду и самые ужасные опасности. Так, Филипп Август, не падкий на иные развлечения,

Охота

Охота Охота (chasse), это излюбленное занятие феодальной знати, будет рассматриваться только с точки зрения интереса к одежде, оружию, инвентарю и обычаям охотников. Мы не пытаемся создать исторический трактат на эту тему — это увело бы нас далеко за пределы настоящего

Охота

Охота Так, для всадников и знатных македонян передышки были идеальным временем, чтобы предаться охоте, этой излюбленной страсти всех балканских народов. В тот самый момент, когда я пишу эти строки, в самый разгар осени, мои друзья из Килкиса или Родолива в Восточной

Охота

Охота Охота поддерживала престиж героя, возможно, больше, чем поединки периода инициации или успешные засады. Можно разыгрывать мелкие войны в «лесных школах» или весело нападать на чучело с тремя головами и соломенным туловищем, но с диким быком, готовым подцепить тебя

Глава 5 Охота на танки или охота на фаустников?

Глава 5 Охота на танки или охота на фаустников? О «фаустпатронах» будете рассказывать после войны внукам, а сейчас без всяких рассуждений наступать вперед! Приказ Маршала Советского Союза Жукова Новый этап с тактической точки зрения для Красной Армии начался зимой 1944/45

Охота

Охота В лесах и зарослях кустарника в изобилии водилась всевозможная дичь. Когда Рутилий Намациан плыл в родную Галлию, буря вынудила его задержаться в гавани Пизы (впоследствии там вырос Ливорно), и он воспользовался этой вынужденной остановкой, чтобы поохотиться.

Охота на Льва

Охота на Льва Отношение Эйтингона к Троцкому, вероятно, менялось со временем.Молодой коммунист и чекист видел наркомвоенмора в Гомеле, куда Лев Давидович приезжал в 1920 году во время наступления поляков, он учился академии в Москве, когда Троцкий был вождем Красной Армии.

Охота

Охота Любимым занятием ассирийского царя в промежутке между военными походами и делами управления была охота. Ашшурбанапал, например, гордился не только знанием клинописных текстов, но и умением править лошадьми, запряженными в колесницу, и стрелять из лука.На рельефах,

59. Охота на ведьм

59. Охота на ведьм Молодой король Матьяш Корвин в полной мере удовлетворял чаяния буйных венгерских баронов. Едва примирившись с поляками, он вторгся в Австрию. А немецкие князья не спешили на выручку своему императору Фридриху III. Намекали – Австрия твои личные владения,

Что у нас с провокаторами?

Что у нас с провокаторами? Подробный рассказ об этом персонаже выходит за рамки этой книги[43]. Так что – только краткая информация.Азеф Евно Фишевич. 1869 года рождения. Родом из еврейского местечка, сын бедного портного. Свою взрослую деятельность начал с вульгарного

Охота

Охота Мы уже говорили, что майя охотились на некоторых животных, чтобы использовать их для получения орудий труда или украшений. В употребление шли кожа, кости, зубы, когти, перья, панцирь, раковина. Мясо, естественно, поедалось. Техника охоты зависела, конечно, от вида

3. Охота

3. Охота Наконец в ночь на 10 сентября наша работа началась. По курсу в темноте открылся силуэт парохода, и мы пошли на сближение, чтобы лучше опознать его. Закрыв все огни, как бы слившись с окружающей мглой, "Эмден" бесшумно подкрадывался сзади к нашей жертве. Расстояние