Глава XXXVIII ГОЛЛИВУД „ДЕСПОТИЧНЕЕ ЦЕЗАРЕЙ” (АМЕРИКА, 1918–1920)

Глава XXXVIII

ГОЛЛИВУД „ДЕСПОТИЧНЕЕ ЦЕЗАРЕЙ” (АМЕРИКА, 1918–1920)

В 1929 году один американец писал:

„Англичане говорят, что война нас обогатила. Весь мир считает, что они правы. Это неверно… мы были бы теперь богаче, имели бы больше денег, если бы предоставили Англии и другим народам воевать самостоятельно… Казначейство определяет сумму наших военных расходов в 35 млрд. долл. И невозможно исчислить убытки, причиненные нам смертью и увечьем многих тысяч молодых людей, моральный убыток, понесенный молодежью, обреченной на войну и ненависть, убыток, вызванный пруссификацией нашей армии… Больше того, из-за войны на нас смотрят с неприязнью — положение мало завидное…"[338]

Америка действительно потеряла „тысячи молодых людей”, героически павших в 1918 году на некоторых участках французского фронта. Но во Франции, в Германии, в России погибли миллионы молодых людей, мирных жителей — мужчин и женщин всех возрастов. Обесценение капитала сопровождало убийства и разрушения, и если в Соединенных Штатах „стоимость предметов производства и потребления… исчисленная в 1914 году департаментом торговли в 192 млрд., достигла 488 млрд. в 1920 году, то национальное богатство Германии упало с 310 млрд. марок в 1913 году до 150 млрд. в 1924, а Франция потеряла от 20 до 30 % своего капитала… Для финансирования военных расходов Великобритания продала 25 % своих зарубежных капиталовложений в сумме около 25 млрд. золотых франков”[339].

В конце войны в Соединенных Штатах насчитывалось на 17 тыс. миллионеров больше, чем до войны 1914 года. Официальные прибыли акционерных обществ утроились (2684 млн. в 1914 году, 6240 млн. в 1919). Прибыли одного только Дюпона де Немура с 1913 по 1918 год выросли с 5 до 43 млн. долл. Этому баснословному обогащению не сопутствовали катастрофы на американской земле. Пророчество Стюарта Блэктона не оправдалось. Немецкие подводные лодки не разрушили Нью-Йорк, где небоскребов стало еще больше… США, вчера еще должники иностранных государств, стали банкиром Европы и Америки[340]. Морган вытеснил Ротшильда и поддерживал правительства своим золотом. Великие европейские державы с мольбой обращались к щедрому дядюшке Сэму, которого вскоре стали называть Шейлоком.

Уолл-стрит вытеснил Парижскую биржу и победоносно соперничал с Лондонским Сити, этим краеугольным камнем капитализма. Соединенные Штаты производили больше хлеба, нефти, угля, стали, хлопка, ткани, автомобилей, меди, электрической аппаратуры и т. д. и т. п., чем какая-либо другая великая мировая держава вместе с колониями. Во многих областях продукция США превосходила общую продукцию всей Европы 1918 года. Колоссальная держава вступила в круг европейских держав и управляла ими…

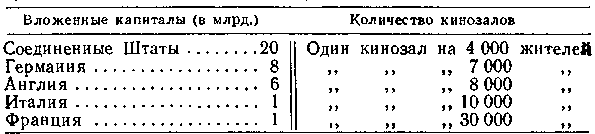

В этих условиях Франции нечего было надеяться, что она когда-нибудь восстановит свою прежнюю кинематографическую гегемонию. Одна Америка производила больше фильмов, чем весь мир. Она вложила больше капиталов в свои кинопромышленность, кинопроизводство и прокат, чем весь земной шар в целом. Печать публиковала тогда статистические данные, позволяющие судить о ситуации в 1918 году:

Эти отнюдь не бесспорные данные[341] содержат, однако, правильное соотношение. В Америке 20 тыс. кинозалов, и ее киносеть равна киносети всей континентальной Европы, а ее доход по крайней мере в 20 раз выше, чем доход Франции[342]. В кинопромышленности Америка выиграла войну. Она монополизирует почти во всех странах по крайней мере половину программ. В Англии (второй мировой кинорынок) 90 % демонстрируемых фильмов — американские.

В 1920 году только несколько специалистов знали название пригорода Лос-Анжелоса, ставшего столицей невидимой империи и центром, где зародилась новая концепция кино. Борьба за фильм породила Голливуд — город-чемпион, так же как борьба за золото — Сан-Франциско.

Можно было подумать, что успех Голливуда мимолетен. Как только закончилась война, некоторые киностудии, в частности Гриффита и Фатти, снова обосновались возле Нью-Йорка. Но это было бесперспективно. В маленьком калифорнийском городке студии на открытом воздухе вытесняют внушительные постройки. В 1920 году Голливуд окончательно развенчал Нью-Йорк как центр американской продукции. Робер Флоре, приехав в 1921 году на калифорнийский берег, отмечает:

„В Лос-Анжелосе и его окрестностях около 25 тыс. киноработников. Сумма, которую выплатили студии в течение 1920 года, поднялась до 40 млн. долл. До 1920 года расходы по постройке и оборудованию студий возросли в целом на 20 млн. долл. Наконец, надо иметь в виду, что суммы, вложенные акционерами в американскую кинопромышленность, доходят до нескольких сотен миллионов долларов. Кинопромышленность — одна из самых важных отраслей индустрии Соединенных Штатов”.

Голливуд насчитывал тогда около 50 действующих студий. Некоторые из них — мы вернемся к ним — были крупными предприятиями. Таковы студии Уильяма Фокса, которые обошлись в 1,5 млн. долл. и включали 78 построек, в том числе б обширных крытых павильонов. Там могло работать одновременно от 25 до 30 съемочных групп. Тогда на съемке было занято, включая статистов, свыше 5 тыс. человек.

Не только Голливуд, но и Лос-Анжелос достиг известности благодаря кино. Во время постройки Эйфелевой башни в городе насчитывалось несколько десятков тысяч жителей. В 1900 году их число превысило 100 тыс. За период с 1910 по 1920 год его население возросло с 300 тыс. до 576 тыс., за послевоенное десятилетие оно утроилось. Нефть еще оставалась главным его богатством, но по ценностному объему продукции кино следовало очень близко за ней, обгоняя машиностроение. В городе возникли крупные колонии мексиканцев, японцев, китайцев, но большинство населения состояло из англосаксов.

Незадолго до войны между Лос-Анжелосом и Голливудом провели трамвайное сообщение. Благодаря кино большой город уже не был тем проклятым местом, где скитались мелкие актеры после неудачного турне, не имея средств пересечь континент и добраться до Нью-Йорка. Актеры и актрисы со всего света съезжались в Калифорнию. Сухой закон, установленный в 1919 году на основании 18-й поправки к конституции, господствовал в Голливуде, как и по всей Америке. С наступлением ночи закрывались все лавочки маленького городка. Открытыми оставались только несколько „аптек” — там продавалось мороженое или кока-кола. Невозможно было „убить время” в кинотеатре: в Голливуде было всего четыре захудалых зрительных зала. В Лос-Анжелосе развлечений было больше, но город был в десяти километрах… Вот почему для всех было таким развлечением в воскресенье несколько часов трястись по пыльной, ухабистой дороге, добираясь до пограничного мексиканского городка Тиа Хуана, где можно было пить и играть…

Вокруг Голливуда строились многочисленные бунгало — деревянные оштукатуренные постройки, окрашенные в яркие цвета, в псевдомексиканском стиле; их воздвигали в две недели из стандартных деталей; они переставлялись с места на место без больших затрат. В роскошных бунгало жили кинозвезды, которые начинали уже строить огромные пышные виллы в парках; бассейн для плавания свидетельствовал о преуспевании. Самый красивый бассейн был в вилле „Пикфер” — там поселились Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд после свадьбы, состоявшейся 28 марта 1920 года и наделавшей столько шума.

Дуглас, Мэри вместе с Чарли Чаплином были королями Голливуда, и самой громкой финансовой операцией в кинематографии было основание (сразу же после перемирия) новой кинофирмы „Юнайтед артистс”, объединившей имена трех „звезд” с именем Д.-У. Гриффита.

Мы уже говорили, что Мэри Пикфорд, Чарли Чаплин и Дуглас Фербенкс в 1918 году оказались лучшими распространителями „Займа Свободы”. Кампания по распространению займа связала их с министром финансов Мак Аду, зятем Вильсона. Но политический деятель не мог разместить на 18 млн. долл. облигаций, не войдя в тесные сношения с Уолл-стритом.

Сразу же после перемирия Уильям Мак Аду, тогда одна из самых видных политических фигур в Соединенных Штатах, подал в отставку с поста министра финансов и генерального директора железных дорог. Однако он не отказался от политики. В 1920 году демократическая партия чуть было не выдвинула Мак Аду на пост президента Соединенных Штатов.

В январе 1919 года Уильям Мак Аду поселился в своей вилле в Санта Барбара, возле Лос-Анжелоса; он часто встречался с Мэри Пикфорд, Чарли Чаплином, Гриффитом, Дугласом Фербенксом. Начали поговаривать об организации этими четырьмя голливудскими знаменитостями нового общества „Большая четверка”. Задачи нового кинокомбината не ограничивались производством. В те дни французские киногазеты писали:

„Колоссальные капиталы, вложенные моргановским банком, Дюпоном де Немуром и Фордом, объединят вокруг четырех киноартистов множество других знаменитостей и гигантскую сеть кинотеатров”[343].

Окончательное название новой компании было „Юнайтед артистс” („Объединившиеся артисты”). Ее возглавлял Оскар Прайс, доверенное лицо Мак Аду в кампании по распространению „Займа Свободы”. Прайс служил чиновником у фабриканта пороха Дюпона де Немура, стремившегося господствовать в американском кино при помощи организации огромной сети кинотеатров.

Генеральным директором „Юнайтед артистс” был Хирам Абрамс, поверенный в делах „Парамаунта”, контролируемого банком Моргана. Внезапно интересы Моргана резко столкнулись с интересами Дюпона де Немура, причем борьба проявилась в личной ссоре между Хирамом Абрамсом и Оскаром Прайсом. Дуглас Фербенкс принял сторону первого и грозил, что уйдет из общества вместе с Мэри Пикфорд и Чаплином. Прайс, Мак Аду вышли из предприятия вместе с капиталами Дюпона. Хирам Абрамс остался полным хозяином. Тем временем Лоев со своей сетью кинотеатров отделился от „Парамаунта”, купил кинофирму „Метро”, вошел в контакт с фирмой „Голдвин”, отказавшейся от участия в „Юнайтед артисте" и тем самым помешавшей этому обществу стать ведущим, ибо сеть его зрительных залов была весьма ограниченна.

Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд и Гриффит стали продюсерами в рамках „Большой четверки”, а Чарли Чаплин, связанный прежними контрактами, не мог по-настоящему участвовать в этом предприятии до конца 1923 года.

Доходы Мэри Пикфорд достигли в ту пору апогея. Став „возлюбленной всего мира”, молодая женщина с белокурыми локонами пленяла воображение любителей английских романов и рождественских открыток. И она оставалась деловой женщиной первого ранга,

В течение лета 1918 года истекал срок ее контракта с Цукором, и она отказалась возобновить его. Она вступила в переговоры с мощным прокатным концерном „Ферст нэшнл”, который уже заключил контракты с Чаплином и Гриффитом. 11 ноября 1918 года — в день перемирия — Мэри Пикфорд в свою очередь подписала контракт и получила миллион долларов.

Первым фильмом с ее участием в „Ферст нэшнл” была постановка по популярному роману английской писательницы Джин Уэбстер „Длинноногий дядюшка”, за право экранизации которого Мэри Пикфорд заплатила 40 тыс. долл. Но Пикфорд недолго пробыла в „Ферст нэшнл”[344] и дебютировала в „Юнайтед артистс” в фильме „Полианна” по сценарию Эдвина Портера; она исполняла роль девочки-подростка, своенравной проказницы, хохотушки, играющей с котятами… Ее фильмы были великолепно смонтированы, весьма доходны и повсюду привлекали многочисленную публику, особенно когда дело дошло до другого популярного английского романа — „Маленький лорд Фаунтлерой”. Дуглас Фербенкс в феврале 1917 года после своего контракта с „Парамаунтом” стал своим собственным продюсером. Тринадцать фильмов, поставленных им для этого крупного кинообщества, принесли ему за два года 1,5 млн. долл. Его фильмы режиссировали Джон Эмерсон, Аллен Дуэн, Джозеф Хиннаберри и Олберт Паркер[345].

Персонаж, созданный для него Анитой Лус и Джоном Эмерсоном, мало-помалу обогащался. Дуглас, стопроцентный американец, принимал самые разнообразные облики. Ковбойские фильмы („Человек из Пейнтед-пост”, „Денди в трусах”, „Аризона”, „Дикий и лохматый”) занимали все меньше и меньше места в его творчестве; в его фильмах начала развиваться тенденция к сатире. Он высмеивает журналистов („Скажите, молодой человек”), мнимых больных („На землю”), высшее американское общество („Мистер Устройте”), спиритов („Когда проходят облака”). Но эти сатирические фильмы не содержали ничего опасного, они задевали еще меньше, чем европейские бульварные пьесы. Дуглас с помощью репертуара бродвейских театров ввел в Голливуд легкую европейскую комедию.

Этот американец все чаще и чаще покидал границы своей страны. Например, в фильме „Путешествие на луну”:

„Дугласу, мелкому служащему, приснилось, что он король Вулгарии. Тысяча забавнейших приключений быстро отвратили его от трона… Почести и богатство не составляют счастья. Вот что Дуглас узнал во сне. Проснувшись, он побежал к своему хозяину и тут же получил значительное повышение. И наш герой женится на очаровательной машинистке”[346].

Речь пока идет о сказке, о сне. Но Дуглас вмешивается в дела всего света, и эта тенденция вскоре усилилась и стала преобладать в его фильмах для „Юнайтед артистс”; он играл мексиканца в „Знаке Зорро”, француза в „Трех мушкетерах”, англичанина в „Робине Гуде”, перса в „Багдадском воре” и т. д.

Дуглас в интересующий нас период, несмотря на свой невинно-добродушный вид, в известной мере является пропагандистом американской политики. В первом же фильме серии „Парамаунта”, „То туда, то сюда”, он дает накануне вступления Соединенных Штатов в войну резкую сатиру на пацифистов. Его первый восточный фильм „В Марокко” вел в одну из тех стран Северной Африки, где происходит действие большинства голливудских фильмов и где Америка вот уже 30 лет распространяет свое влияние. В своем первом фильме для „Юнайтед артистс”, „Его Величество Американец”, выпущенном в момент подписания мирного договора и изоляционистской кампании против Вильсона, актер играл развязного американца, который прибывает к европейскому двору, где живут смешные персонажи. Дуглас волочит за ноги министров в рединготах. Этот силач-спортсмен, непобедимый и очень демократичный по своим манерам, высмеивал европейский упадок и внушал зрителям, что довольно обращать внимание на чудаков, выходцев из прошлого, — пусть они погрязнут в своих византийских распрях. Или надо научить их жить „по-американски”, „цивилизовать их”. Дуглас воплощал Голливуд (и империалистическую Америку), который понял свою силу и читал наставление старому миру, приходящему в упадок.

В те годы существовала американская патриотическая ассоциация „Рыцари Колумба”. Дуглас был современным рыцарем-паладином. Его прежняя робость мало-помалу исчезала. Она была помехой для юноши д’Артаньяна — провинциала, приехавшего в Париж на рыжей лошадке. Но уже давно „Современный мушкетер” и „Новый д’Артаньян” (американское и французское названия одного из его фильмов 1918 г.) хорошо держал шпагу в руке и гордо бился за честь своей королевы[347]. Америка, управляемая Уолл-стритом, финансирует фильмы Фербенкса. Робость окончательно исчезает после „Знака Зорро” — там нерешительность и мягкость уже больше не недостатки, а военная хитрость.

„Знак Зорро” — шедевр, вершина творчества и Фербенкса и Дугласа. После этого фильма актер, которому уже было под сорок, не мог воплощать собой юность мира. Хотя он и не обрастал жиром и по-прежнему был спортсменом, совершал подвиги, но чувствовалось, что он вступает в зрелый возраст. Он начинает окружать себя пышностью, он уходит в историю, хочет перевоплотиться в барона де Крака, Транш Монтаня или Матамора. В „Зорро” он еще настоящий Дуглас.

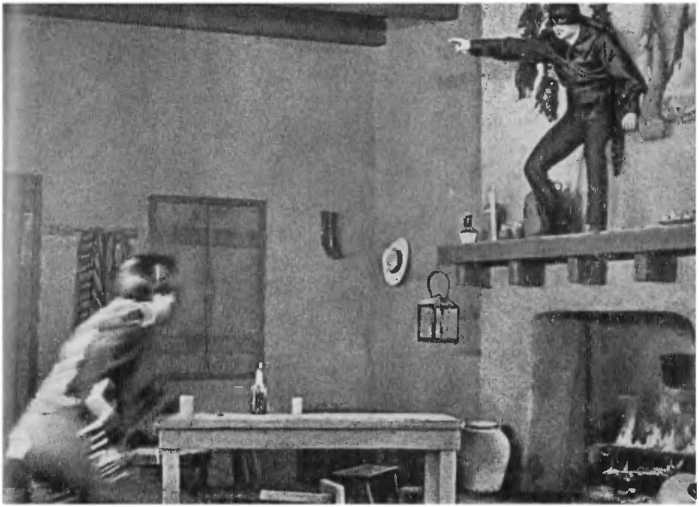

Свирепый губернатор, кровавый деспот, царит в одной из мексиканских провинций. В прекрасной гасиенде живет молодой аристократ, жеманный и изнеженный, не желающий заниматься никаким делом, к большому огорчению его невесты и старого отца. С наступлением ночи некто — разбойник в маске — спускается с гор: он мстит за слабых и преследует тиранов, оставляя свою подпись — прописное Z, инициал своего имени — Зорро. Жеманный аристократ и благородный разбойник — одно и то же лицо, и Дуглас торжествует над тиранией, устанавливая справедливый и демократический режим.

„Мушкетерская” сторона ослепительна, но и линия „истомы и пресыщения” вызывает восторг, — писал тогда Деллюк… — Дуглас в роли молодого андалузца, напичканного лекарствами, женственного, изнеженного, пресыщенного, — величайший комический актер”.

„Знака Зорро” было достаточно для создания образа разбойника, ратующего за справедливость, который обретал жизнь независимо от актера и своих предшественников. Образ Дугласа жив и в наши дни, его воплощают актеры определенного типа (Эролл Флинн, Дуглас Фербенкс-младший, Тирон Пауэр и другие) в картинах определенного жанра. „Зорро”, как и „Тарзан”, до сих пор дает режиссерам детских, многосерийных фильмов и боевиков образец героя — образ благородного разбойника Робина Гуда Дальнего Запада.

Успех „Знака Зорро” был вполне заслужен. Фербенкс работал в тесном сотрудничестве со своим режиссером Фрэдом Нибло, бывшим водевильным актером[348]; Фрэд Нибло был режиссером в театре, а в 1918 году начал работать под руководством Томаса Ииса, где встретился с Алленом Дуэном. Другие постоянные режиссеры Фербенкса в тот период — Эмерсон, Хеннаберри, Флеминг — прошли школу Гриффита.

„Знак Зорро” означает перелом в творчестве Фербенкса; великолепные костюмы, роскошные, хорошо выполненные докорации, красивые головные уборы, расшитые куртки характерны для фильмов этого этапа его деятельности.

В фильмах этого, введенного Фербенксом жанра непременно видишь дуэли на шпагах, кавалькады; герои прыгают с высоты третьего этажа прямо на спину своих верных скакунов или проносятся через высокий зал замка, ухватившись за веревку, на которой висит люстра. Эти приемы, ставшие шаблонными, забавляют ныне одних лишь ребят. Но с этими новыми полуатлетическими, полуакробатическими подвигами на экране Зорро стал дедушкой „Супермена” и „Пучеглазого морячка”[349]. Благодаря Зорро Голливуд осознавал все свое могущество.

В те годы оптимизм стал правилом жизни Америки. Вся страна повторяла каждое утро магическую формулу „профессора Куэ”, аптекаря из Нанси: „Каждый день мне все лучше и лучше во всех отношениях”.

Едва закончилась война, как в 1920 году короткий, но жестокий экономический кризис (его можно сравнить с паникой, охватившей страну в 1907 г.) потряс Америку в разгар ее экспансии. Крупные голливудские кинофирмы прекратили на время производство, „независимые” обанкротились, на кинорынке, перенасыщенном фильмами, не шли новинки.

Кризис 1920–1921 годов, который мы рассмотрим в другом томе, не нашел отражения в американских фильмах, так же как и новый мощный подъем забастовочного движения, начавшийся сразу после перемирия (более 4 млн. забастовщиков в 1919 г.). Голливуд по воле Уолл-стрита не касался тем, которые могли нарушить спокойную, блаженную жизнь этого роскошного бальнеологического курорта… Нужда и американские трущобы стали практически запретной зоной для сценаристов и режиссеров в стране, где в 1921 году насчитывалось более 4 млн. безработных. И, как отмечает Льюис Джекобс:

„После 1919 года фильмы выпускались, за некоторым исключением (в частности, фильмов Чарли Чаплина), в расчете на вкусы средней буржуазии. Труженики исчезли из фильмов сразу же после окончания войны… Хорошее общество (класс, имеющий досуг) стало центром притяжения для кинематографии, в фильмах с восхищением и симпатией освещалась его жизнь.

Но в Европе воплотился в жизнь призрак, который преследовал по ночам американских финансистов. „Красная паника” распространилась в их кругах в конце войны, ее разжигали новости, которые доходили из России и Центральной Европы. „Большевизм хуже войны”, — заявлял калифорнийский капиталист Герберт Гувер, специалист по американской помощи странам, пораженным войной, и будущий президент Соединенных Штатов. „Вся американская политика после перемирия, — писал он позднее, — подчинялась одной цели: делать все возможное, чтобы помешать Европе стать большевистской”.

С началом кризиса рост забастовок вызвал крайнюю тревогу Уолл-стрита, прибегнувшего к насилию и коррупции, чтобы устранить „красную угрозу”. Кино было поставлено на службу замыслам Уолл-стрита. Кинематография отказалась от вильсоновского либерализма (либерализма „Нетерпимости”) в ту эпоху, когда влияние президента падало под натиском яростной кампании, в которой особенно отличился У.-Р. Херст.

„Реакция против прогресса, — писал Льюис Джекобс, — яростно проявлялась в фильмах, нападающих на большевиков, свободомыслие и трудящихся. Вместе со страхом, вызванным торжеством русской революции, нетерпимость снова взяла верх. Деловые круги привлекали на свою сторону кино, благо оно выполнило свои задачи в дни войны, поддерживая капиталистический строй. Правительство ободрило своим замалчиванием расистские погромы, террористические налеты на рабочие организации („пальмеровские облавы”), экспедиции против красных и исключение депутатов-социалистов из ассамблеи штата Нью-Йорк. Оно изыскивало средства, стремясь положить конец послевоенным забастовкам на стройках, во флоте, торговле, судостроении, метро, обувном производстве, на транспорте, в шахтах, на железных дорогах. И оно стремилось также восстановить „моральный дух” демобилизованных, вернувшихся из Франции”.

„Красная паника” отразилась в целой серии антибольшевистских фильмов.

Февральская революция 1917 года в России нашла сочувственный прием в Голливуде. У многих продюсеров, приехавших из России или из Центральной Европы, были родственники — свидетели или жертвы кровавых погромов, организованных царским правительством. И когда было объявлено о падении последнего Романова, Лыоис Зельцник, уроженец России, на потеху всему Голливуду отправил или утверждал, что отправил, царю следующую телеграмму:

«Николаю Романову

Петроград (Россия)

Был бедным мальчиком, жил Киеве, некоторые ваши полицейские не очень любезно обошлись со мной и моим народом. Точка. Приехав в Америку, нажил состояние. Точка. Говорят, вы потеряли службу. Точка. Не обижаюсь на дурное обращение ваших полицейских. Точка. Если согласны приехать в Нью-Йорк, предлагаю работу артиста в моих фильмах. Точка. Приму ваши условия гонорара. Точка. Ответ оплачен. Точка. Мое почтение вашей семье, Зельцник. Нью-Йорк».

Николаю II не пришлось играть самого себя в помпезном фильме „Падение дома Романовых”[350], поставленном в 1917 году Бренноном, режиссером фильма „Невесты войны”, который, по мнению Льюиса Джекобса, „открыто обвинял кайзера, поддерживал Керенского[351]”, чернил большевиков и пытался доказать, что царь стал жертвой сумасшедшего, именуемого Распутиным. Благодаря этому фильму Бреннон получил официальное предложение британского правительства поставить фильм для английской пропагандистской службы”.

Октябрьская революция 1917 года сначала, казалось, не заинтересовала голливудских сценаристов. Но в начале января 1920 года американское правительство призвало Голливуд включиться в антибольшевистский „крестовый поход”.

Как известно, в 1919 году французская, английская, японская и прочие армии вторглись в Россию и сражались бок о бок с белыми войсками против правительства, руководимого Лениным. Американский экспедиционный корпус, посланный Вильсоном, участвовал в интервенции, провозглашенной Пуанкаре и Черчиллем. Американский министр внутренних дел Лан призвал кино участвовать в этом походе.

„Кино должно служить для опровержения большевистской пропаганды. Такова тема состоявшейся вчера конференции, — писала „Нью-Йорк таймс” 11 января 1920 года. — М-р Лан настаивал в своей речи на необходимости показывать фильмы, которые бы описывали, какие большие льготы дает наша страна трудолюбивым иммигрантам и как высоко могут подняться в ней неимущие люди… ”[352]

А Луи Деллюк отмечал под видом справки в рубрике, посвященной кино, в „Пари-миди” (4 марта 1920 г.): „Чтобы опровергнуть социалистическую доктрину, американские режиссеры предприняли постановку серии фильмов, их герои — люди, рожденные в нищете, — становятся миллиардерами или выдающимися людьми..

Еще до призыва министра внутренних дел Томас Инс взялся за постановку фильма, который он сначала назвал „Американизм против большевизма”, а затем (и это было название фильма) „Опасные часы”. Фильм обошелся в 150 тыс. долл., в нем было занято множество статистов. Он изображал большевиков, уничтожающих все и всех — мечтателей, фанатиков, подлецов, благонамеренных простофилей, уличных девиц, трусов и старых дам. Льюис Джекобс дает другой пример „антикрасных” фильмов:

„Молодой месяц” показывает в карикатурном виде большевика, представляя его лентяем, сластолюбцем, жестоким, неприятным человеком. „Мечтатели” („The Uplifters”) — экранизация книги Уоллеса Ирвина — с издевкой выводили каких-то „салонных” большевиков. В „Подводном течении” демобилизованный, „заблудший” солдат „вовлекся в красный заговор”, но, „прозрев”, в последнюю минуту пошел против „разрушительных сил”. Фильм „Право на счастье” ставил вопрос: „Что вы предпочитаете: видеть, как эта страна разрушается под красным флагом или восстанавливается общими усилиями под американским флагом?”

Со своей стороны, его преподобие Томас Диксон, сценарист „Рождения нации”, а затем военного фильма „Падение нации”, опубликовал новый роман „Товарищи”, экранизированный под названием „Большевизм перед судом”. Его исступленные клеветнические нападки преподносились в фильме под видом „беспристрастных суждений” „об эгоизме, присущем человеческой натуре, о совершенно неосуществимых идеалах”. Леонс Перре, не желая отставать от своих американских собратьев, режиссировал для Патэ в Нью-Йорке „Объятия прошлого”, охарактеризованные Деллюком так:

„Авторам не всегда удаются пропагандистские фильмы. Это антибольшевистский фильм…”

В своей борьбе с „красной опасностью” Голливуд отвернулся от трудящихся классов. Ведь изображать их нужды значило содействовать „большевистской пропаганде”.

Иногда некоторые продюсеры, верные воспоминаниям юности, еще соглашались воскрешать родное гетто. Но и такие фильмы претерпели изменения. В 1917 году в фильме „Пустые карманы” Герберта Бреннона в первую очередь подчеркивалась бедность еврейского населения. А в 1920 году в фильме „Юмореска”[353], принесшем успех Фрэнку Борзеджу, внимание уделялось трогательной, сентиментальной интриге, а не нищете гетто.

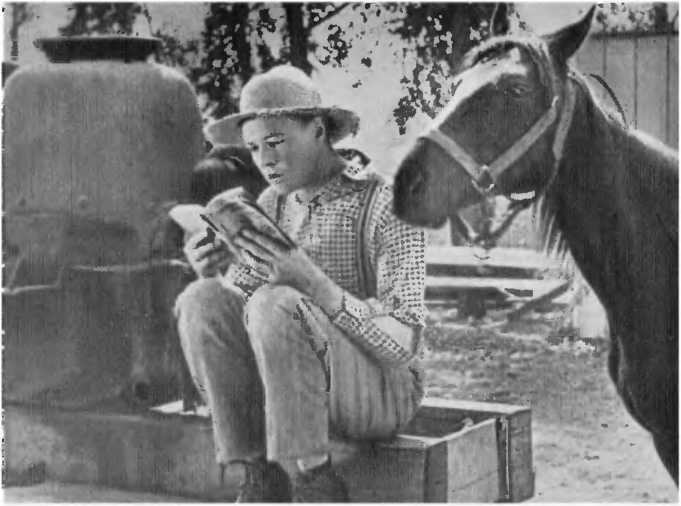

Права гражданства, в которых Голливуд постепенно отказывал в своих фильмах труженикам городов, продолжали, однако, существовать для крестьян и сельских жителей. Но главным образом изображались деревенские девушки, замарашки, со смешными косичками; эти девушки уезжали в большие города, где все над ними потешались, пока куколки не превращались в великолепных бабочек. Мэри Пикфорд — создательница этого образа — сформировалась под влиянием романов из жизни старой Америки, которые оказали глубокое влияние и на других актеров, особенно на Чарлза Рэя и Лилиан Гиш.

Чарлз Рэй после распада „Трайэнгла” перестал сниматься в ролях „балованного юноши” и основал кино-производственную компанию. Эмоциональный и одаренный артист снимался в трагикомедиях, и его довольно рафинированная игра завоевала признание любителей киноискусства. Чаще всего он играл деревенского паренька, простодушного, робкого, но стремящегося стать героем, что по большей части ему удавалось. Его популярность, значительная в 1919 году, быстро идет на убыль. Чарлза Рэя, как и Эла Ст. Джона (кое-какие черты делали образ Пикрата грубой карикатурой на Рэя), погубил кризис 1920 года. Он превратился в статиста и умер в 1944 году в нищете.

Гриффит создал образ для Лилиан Гиш, самой крупной американской актрисы „немого киноискусства”, так же как он когда-то помог созданию образа „Маленькой Мэри”. Многим запал в душу образ, созданный Лилиан Гиш в картине Гриффита „Верное сердце Сузи”. Вот вкратце сюжет фильма:

„Скромная, плохо одетая девушка-крестьянка, нескладная и безумно застенчивая (Лилиан Гиш) любит красивого парня — соседа. Элегантная горожанка, приехавшая в автомобиле, презрительно относится к девушке и обольщает ее возлюбленного. Но вскоре эта сельская „женщина-вамп” показывает свое истинное лицо. Честный Роберт возвращен бедной Сузи”.

Когда сейчас смотришь этот фильм[354], то обнаруживаешь самобытный талант выдающейся актрисы, которая никогда не впадала в жеманство, хотя и была близка к нему, и, несомненно, создала реальный образ. Но наивная роль, выкроенная Гриффитом для Лилиан Гиш из „обносков” Мэри Пикфорд, подчеркивает всю невыносимую условность маленького города, созданного в фильме и словно снятого для почтовых открыток. И напрашивается сравнение с „Солнечной стороной” Чаплина — интрига в фильме Чаплина тождественна[355], но среда реальна.

Гриффит приступал к созданию „черной серии”. Как бы ни было велико обаяние Лилиан Гиш в „Верном сердце Сузи”, эта мило сфотографированная „хромолитография” не искупала плоские мелодрамы, сфабрикованные Гриффитом для „Парамаунта”, а затем для „Ферст нэшнл”,— „Величайший вопрос в жизни”, „Танцовщица-кумир” и „Цветок любви”.

В тяжелых 1919–1920 годах Гриффит создает блистательный фильм, свое превосходное творение — „Сломанные побеги”.

Гриффит собирался в то время работать в студиях, построенных им в Мамаронеке, вблизи Нью-Йорка. Робер Флоре, встретившийся с Гриффитом несколько месяцев спустя, дал такой беспощадный его портрет:

„Д.-У. Гриффит был эгоистом. В течение всей своей карьеры он всегда любил играть роль режиссера. Он любил порисоваться, напустить на себя важность, поражать людей, он говорил низким голосом, как шекспировский актер.

По каждому случаю он выставлял напоказ свою физическую силу. В перерыве между сценами он боксировал или же без конца танцевал со своими артистками, особенно с Мэй Марш… Порой он проявлял странную жестокость… он заставил на самом деле нещадно избить Лилиан Гиш в „Сломанных побегах”.

Он никогда не пользовался сценарием, ибо заранее репетировал свои фильмы как театральные пьесы. Это ему помогло развивать и улучшать сюжеты и разъяснять актерам нюансы их ролей, знакомить своих операторов и всех других с фильмом… Вся труппа обязана была присутствовать на этих опытах… Гриффит сидел, скрестив руки на затылке, в соломенной шляпе, с очень высоким пристежным воротничком, и громко кричал в рупор. Сесиль Б. де Милль, самый большой „актер” среди постановщиков, ему в подметки не годился…

…Мысль о встрече с ним меня слегка нервировала… В 1922 году… мы отправились в студию… в Мамаронек. Гриффиту было сорок лет, но он казался старше[356]. Я сразу же обратил внимание на его большой орлиный нос, маленькие живые глаза, сильно развитую челюсть, тонкие губы, редеющие волосы, посеребренные виски, башмаки с длинными, остроконечными носками, галстук, плохо прикрепленный к слишком высокому пристежному воротничку, костюм плохого покроя и пресловутую широкополую шляпу”.

Существуют фотографии студии Мамаронек во время съемок того периода; Гриффит снят в своей большой соломенной шляпе, он сидит, скрестив свои длинные ноги; похож он на протестантского пастора. Режиссируя драматическую сцену, он заставлял небольшой оркестр исполнять произведения, соответствующие тому настроению, которое должны были выражать лица его актеров. Нововведение скопировали повсюду в крупных американских студиях и прибегали к нему до тех пор, пока существовало немое кино. Режиссер перед каждой съемкой произносил ритуальные слова: „ready” (готово), обращаясь к актерам, „light” (свет), обращаясь к осветителям, „музыка”, обращаясь к небольшому оркестру, и „камера” (сигнал оператору).

Фильмы Гриффита 1918–1920 годов плохо перенесли испытание временем. Но „Сломанные побеги” и в наши дни можно назвать превосходным фильмом.

„Трущобы Уайт Чепла в Лондоне. Грубый боксер (Доналд Крипс) после каждой спортивной неудачи избивает свою пятнадцатилетнюю дочь (Лилиан Гиш). Она встречает мелкого торговца-китайца, мечтающего распространить на Западе учение Конфуция (Ричард Бартлемесс).

Китаец берет девочку под свою защиту. Она прячется у китайца; он помещает ее, как божество, в своего рода азиатский храм. Боксер после неудачного боя находит свою дочку, уничтожает ее прибежище, снова уводит несчастную в трущобы и там ее убивает. Китаец убивает зверя и, вернувшись в свой разрушенный рай, закалывает себя кинжалом”.

Фильм — экранизация новеллы популярного английского романиста Томаса Берке, напечатанной в его книге „Ночи Лаймхауза”. Фильм поставили — съемки шли только в павильонах — за три недели (6—25 февраля 1919 г.). Это было первое произведение Гриффита для фирмы „Юнайтед артистс”; картина вышла на экраны 18 мая 1919 года в Нью-Йорке. Только два года спустя фильм выпустили во Франции, где он произвел глубокое впечатление на зрителей.

„Сломанные побеги” по своему замыслу противопоставляются „Нетерпимости”. Гриффит не пытается здесь объять мир и историю. Прежде он доводил до высшей степени отрицание трех единств, теперь же, напротив, он почти стал подчиняться этому правилу. Действие так просто, что его можно пересказать в пяти словах, как пять актов „Береники”. Драма разыгрывается в течение одних суток, и место действия остается, выражаясь кинематографическим языком, единым: улица и два выходящих на нее помещения: лачуга боксера и лавка китайца.

Гриффит тщательно продумал сравнительно скупые декорации и отшлифовал игру актеров. Для развития сюжета в фильме, на который прежде в „Байографе” пошло бы 300 метров, следовало ввести психологические детали. Гриффит в совершенстве разработал характеристику трех героев и дополнил ее характеристикой окружающей среды. Китаец живет в маленьком двухэтажном домике. В нижнем помещении — лавка. В верхнем — маленькая комната, она прелестна, в ней все — экзотика: тут и бронзовый Будда, и курильница для благовоний, и цветы из золоченой бумаги, тяжелые вышитые шелка, лаковые ширмы. И как контраст — лачуга боксера и его дочери: мерзкая обнаженная нищета, каждый предмет имеет важное и почти символическое значение: метла, колченогий стол, убогое ложе, соломенный стул, бутылка водки и зловещий стенной шкаф, где умрет Лилиан Гиш. Для героини и для зрителя, который будет жить ее жизнью, две комнаты— добро и зло, рай и ад, сон и действительность. Леон Муссинак пишет по этому поводу:

„Гриффит не боится некоторых преувеличений. Он явно стремится к тому, чтобы не допустить никакой двусмысленности. Он помнил, кому адресован фильм и кого, так сказать, он испытывал; это прежде всего зритель — его соотечественник.

Так, мимика боксера из „Сломанных побегов”… кажется шаржированной, но такое преувеличение необходимо, чтобы более резко противопоставить этого персонажа остальным персонажам драмы, страстная и мистическая нежность которой подавляется только в тот момент, когда драма достигает кульминационной точки.

Фильм построен на извечном и простом контрасте, на борьбе красоты и уродства, добра и зла, контрасте, лежащем в основе каждого произведения искусства, восхищающего толпу”.

Внешняя характеристика двух героев устарела. Ричард Бартлемесс создает избитый образ китайца: у него черное шелковое одеяние, коса, неестественный разрез глаз, он всегда зябнет, горбится, прячет руки в широкие рукава; теперь он невольно вызывает смех и смахивает на заговорщика из кинокартины „Похождения Элен”. Он напоминает мнимых негров из „Рождения нации”. Образ, созданный Доналдом Крипсом, еще более спорен. Актер выпячивает грудь, втягивает живот, высоко поднимает плечи, сжимает кулаки и всем своим видом старается показать, что он боксер и „тяжеловес” — гроза квартала. Чтобы выразить ярость, он вращает глазами, кривит рот… „обыгрывает” деталь своей внешности — ухо „розеткой”.

Быть может, нужно видеть в этой, несколько утрированной детали влияние Сеннетта в ту эпоху, когда Чаплин, напротив, стремился к сдержанности в характеристиках персонажей.

Но, быть может, недавний успех „Солнечной стороны” и „Собачьей жизни” навел Гриффита на мысль о фильме из жизни лондонских трущоб.

Правда, Гриффит был одним из первых американских кинорежиссеров, изобразивших трущобы. Но декорации улицы в фильме „Мушкетеры” еще весьма неопределенны. А в „Солнечной стороне” декорация, как и в „Сломанных побегах” — персонаж драмы.

"Сломанные побеги”, 1919. Реж. Д.-У. Гриффит. В главных ролях Лилиан Гиш, Ричард Бартлемесс, Доналд Крисп.

„Сломанные побеги”.

„Мокрая курица”. 1920. Реж. Виктор Флеминг.

В главных ролях Дуглас Фэрбенкс, Уоллес Бирн.

„Дом ненависти, II серия, 1918. Реж. Артур Ривс, Чарлз Лог. В главной роли Пирл Уайт.

„Хулиганка”, 1919. Реж. Сидней Франклин.

В главной роли Мэри Пикфорд.

„Поллианна”, 1920. Реж. Пол Поуэлл. В главной роли Мэри Пикфорд.

„Знак Зорро”, 1920. Реж. Фред Нибло. В главной роли Дуглас Фэрбенкс.

„С хлеба на воду”, 1919. В главных ролях Гаролд Ллойд, Линда Гаррис.

„Его Величество Американец”, 1919. Реж. Джозеф Хенннаберри. В главной роли Дуглас Фэрбенкс.

„Мой кузен”, 1918. Реж. Эдуард Хозе. В главной роли Энрико Карузо

„Красный фонарь”, 1919. Реж. Альбер Капеллани. В главной роли Алла Назимова.

„Деревенский сыщик”, 1920. Реж. Томас Инс, Джером Сторм. В главной роли Чарлз Рэй.

И вот снова, тщательно отработав внешние характеристики героев, после успеха, достигнутого Штрогеймом, Гриффит доказал, что у него нет чувства меры в обыгрывании деталей. Об этом свидетельствует ухо „розеткой” у Доналда Крипса или смехотворный разрез глаз Ричарда Бартлемесса.

Зато девочка, созданная Лилиан Гиш, безупречна. Этот созданный Гриффитом образ превосходит — в трагедийном плане — „Маленькую Мэри”. Поношенное платьице, косы, вязаная шаль, худые башмаки, усталая походка, узкая грудь, маленькая круглая шляпка; нет ничего шаловливого у этой девочки — „лилии предместий”. Она исполнена чаплиновской грусти, и ее символизирует особенный жест — двумя пальчиками, сложенными буквой V, девочка приподнимает уголки своего рта и так пытается выразить невозможную для нее улыбку. Такая героиня явно обречена на смерть до того, как она перестанет играть в куклы.

Драма построена на обычных приемах Гриффита. Параллельный монтаж, ведущий к кульминационной точке, — прием, который основан на контрасте добра и зла, как это отмечает Муссинак:

„Этот контраст, естественно, определяет выбор самого ритма фильма. Медленный ритм противопоставляется быстрому: спокойный, гармоничный кадр и кадр быстрый, сжатый, сильный. Таким образом, разнузданная грубая сила и преступление глубже потрясают на фоне гармоничной красоты, счастливой любви и мечты. Вспомним такие превосходные сцены, как немое восхищение китайца ребенком, которого он спас и нарядил как божка”.

Китаец оставляет девочку одну, он идет за цветами. Предатель предупреждает боксера и двух его приятелей. Пока китаец тщательно выбирает цветы для девочки, в его доме происходит разгром. С Лилиан Гиш сорвали роскошный наряд, уволокли ее в трущобы, и она снова становится бедной девочкой, обреченной на заклание. Желтолицый человек видит, что его рай разрушен. А в это время в трущобах боксер стегает девочку кнутом. Она вырывается и прячется в стенной шкаф.

Следующий короткий эпизод достигает исключительной силы. Обстановка играет в нем существенную роль. Девочка — зверек, попавший в западню, она плачет, подняв голову к небу. Отец хватает топор и собирается взломать дверцу. Он вонзает топор в дверцу, она разлетается в щепки, и пьяница вытаскивает несчастную девочку из убежища. Он пробует, как сидит в его руке рукоятка кнута, которой он собирается ее убить. Гриффит здесь близок к Гиньолю, хотя и не отождествляется с ним. Но он достигает вершины жестокости и садизма.

В „Сломанных побегах” есть что-то жестокое и нечистое, особенно в сцене убийства и в какой-то странной любви желтолицого человека к девочке. Жестокость колонизаторов-рабовладельцев — прямых предков Гриффита — постоянно ощущается в его крупных фильмах, где пуританство и красивые фразы смешиваются, как это бывает в некоторых сектах, с кровавыми эпизодами, где убийство, быть может, — проявление скрытой эротомании. „Сломанные побеги” — ключевой фильм, его успех положил начало целому периоду, охватывающему годы между двумя войнами, открыл путь в этой несколько специфической области некоторым американским натуралистическим картинам, и в первую очередь картинам Штрогейма.

Не говоря об образе, созданном Лилиан Гиш, вкладом фильма „Сломанные побеги” в киноискусство является его удивительная „атмосфера”, созданная благодаря на редкость удачному воспроизведению кварталов лондонских бедняков, в которых Гриффит побывал за два года перед съемками; это улицы с кирпичными домами, туман, ночь и сумерки, стоячие воды доков. Послушаем Муссинака:

„В Сломанных побегах” композиция продуманна и восхищает своей выразительностью… Разнообразные кадры свидетельствуют об острой наблюдательности и тщательной работе над композицией. Д.-У. Гриффит кое-где проявляет дурной вкус, но тем не менее восторгаешься его работой над деталями, доведенными до совершенства, правда, иногда, по-моему, до какой-то мелочности, что, однако, не нарушает целостность впечатления.

В этом — стиль Д.-У. Гриффита…

„Декорации создают атмосферу реальной действительности. Немногочисленные простые декорации, но с каким искусством, как продуманно они осуществлены! Нет ни красивостей, ни пышных и бесполезных ухищрений: художник переносит на экран самое жизнь. Он где хочет, как ему нравится, с несравненной и спокойной уверенностью окружает мир своих образов декорациями, доведенными до совершенства, в которых для нас столько же правды, как в самой действительности..

„Окружает мир своих образов декорациями, доведенными до совершенства” — вот самый важный урок, извлеченный кинодеятелями Европы из фильма „Сломанные побеги”. Германия, в частности, усвоила этот урок и то, что композиция произведения должна быть продуманной и выразительной. Часто крайности в поисках выразительности, так же как и чрезмерная забота о композиции, переходят в искания экспрессионистского толка. Тяга к трем единствам, ограничение числа действующих лиц, главенствующая роль, отводимая декорациям и атмосфере, преувеличенное и почти символическое значение аксессуаров стали доминирующими чертами „камерного стиля” („Kammerspiel”), в котором Лупу Пик, Мурнау и Карл Майер объединили уроки, преподанные Гриффитом в „Сломанных побегах”[357], и метод Рейнгардта.

Чтобы образ Лилиан Гиш гармонировал с рассеянным светом, с туманом, обволакивающим все вокруг, а также чтобы придать ему одухотворенность, Гриффит прибег в некоторых крупных планах к мягкофокусной съемке, давно излюбленной художниками-фотографами, но еще не освоенной в те годы американской кинематографией, не считая, может быть, Турнера. Эти поиски, как и большая роль, придаваемая искусственному освещению, контрастируют с „объективным”, „простым” стилем, который до тех пор был характерен для Гриффита и его оператора Билли Битцера. Постановщик дал ему в помощники для работы над фильмом новичка Хендрика Сартова, который вытеснил Битцера во время съемок многих последующих фильмов Гриффита. Применение мягкой съемки совпало с некоторыми новшествами французских режиссеров. В 1918–1919 годах Деллюк рекомендовал ее применять, а Л’Эрбье ввел. Два года спустя „Сломанные побеги” ободрили французских режиссеров в их исканиях и способствовали утверждению субъективизма, ставшего отличительной чертой их школы.

Коммерческий успех „Сломанных побегов” в Соединенных Штатах оказался весьма скромным, но вся печать приветствовала фильм как шедевр. Под воздействием целого хора похвал Гриффит вложил огромные средства в постановку „Пути на Восток”. Хотя успех его фильмов в 1918–1919 годах был весьма относительным, он продолжал считаться самым крупным кинорежиссером Соединенных Штатов. В декабре 1919 года прошел слух, что яхта, на которой Гриффит со своими сотрудниками отправился снимать фильм на Багамские острова, погибла. Все газеты под жирными заголовками трубили о его гибели, а когда режиссер вернулся, обвинили его в том, что он пустил слух для саморекламы.

Жермен Дюлак в начале 1920 года была проездом в Нью-Йорке и встретилась с Гриффитом в студии Мамаронек, когда он ставил „Путь на Восток” (мы рассмотрим этот фильм в следующем томе). Дюлак так излагала свои впечатления:

„Он был как бы во власти одной философской мысли, мысли о прогрессе человечества, который всегда тормозят грубые силы реакции. Это тема „Нетерпимости” и ее варианта — „Сломанных побегов”. Китайца и бедную девочку-англичанку, представителей различных рас, роднит духовная близость. Но силы обскурантизма, подкрепленные традицией и воплощенные в боксере, подымаются против такого союза, чтобы уничтожить его, подобно тому как в „Нетерпимости” варвар Кир разрушает цивилизованный Вавилон”[358].

Но Жермен Дюлак, пожалуй, приписывает постановщику душевное благородство, свойственное ей самой. „Сломанные побеги” обличали лишь внешнюю сторону трущоб и алкоголизм и, в отличие от „Нетерпимости”, оставляли в тени истинных виновников социального зла. Эта „драма нужды” клеймила пороки родителей, словно хроника происшествий в газете.

И позднее все попытки Гриффита выступить с социальными протестами были просто смехотворны. Такова сцена, в которой сборщика податей судят как самую опасную силу извечной „Нетерпимости”.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ГЛАВА III Гражданская война и военная интервенция. 1918–1920-й гг.

ГЛАВА III Гражданская война и военная интервенция. 1918–1920-й гг. Гражданская война как процесс открытого вооруженного противостояния различных классов, сословий и групп населения в борьбе за власть и собственность началась в России в 1917 г. Вооруженные восстания в столице в

Глава 1. ВОССОЗДАНИЕ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА СО ВСЕМИ СОСЕДЯМИ (КОНЕЦ 1918 — МАРТ 1920 г.)

Глава 1. ВОССОЗДАНИЕ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА СО ВСЕМИ СОСЕДЯМИ (КОНЕЦ 1918 — МАРТ 1920 г.) В 1915 г. большая часть Царства Польского была занята войсками Германии и Австро-Венгрии. К началу 1916 г. в Берлине и Вене окончательно осознали невозможность военной победы и начали

Советско-польская война 1918–1920 годов

Советско-польская война 1918–1920 годов Как только возникла восстановленная Польша, польские коммунисты и анархисты тут же подняли свои восстания. Первые хотели создать свое государство; другие – уничтожить вообще государство как таковое. И те и другие опирались на

Глава 7 Гражданская война в Закавказье 1918–1920 гг

Глава 7 Гражданская война в Закавказье 1918–1920 гг 9 марта 1917 г. решением Временного правительства было упразднено Кавказское наместничество и вместо него для управления краем образован Особый Закавказский Комитет Временного правительства (ОЗАКОМ), в состав которого

Глава вторая. Из царства необходимости в царство свободы (1918—1920)

Глава вторая. Из царства необходимости в царство свободы (1918—1920) «Похабный мир» Н. Бердяев ошибался, полагая, что большевизм «оказался наименее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей ситуации, как она сложилась в России в 1917 году».

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РККА, 1918–1920 гг.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РККА, 1918–1920 гг. Среди добровольческих формирований РККА выделялись «националы». Так, например, после того как значительная часть территории Башкирии была занята Красной Армией, башкирские части, ранее воевавшие на стороне белых, начали

АМЕРИКА ЗАВОЕВЫВАЕТ ПЕРВЕНСТВО 1914–1920

АМЕРИКА ЗАВОЕВЫВАЕТ ПЕРВЕНСТВО 1914–1920 „Музыка, скульптура, архитектура, живопись, драматургия — все эти области искусства стары, как само человечество. Ни одно новое искусство не появилось на земле за все периоды истории до рождения кино. Все области искусства зависят

Глава XXXIV ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОГО КИНО (1918–1920)

Глава XXXIV ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОГО КИНО (1918–1920) После провозглашения в России Советской Социалистической Республики меньшевики, эсеры, кадеты и сторонники других реакционных партий сделали попытку уничтожения Советской власти путем саботажа. Опираясь на

Глава вторая Иностранная вооружённая интервенция В Советской России (1918–1920 гг.)

Глава вторая Иностранная вооружённая интервенция В Советской России (1918–1920 гг.) 1. ПОПЫТКА ИНТЕРВЕНТОВ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ СПРАВИТЬСЯ С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙМирные предложения советского правительства. В то время как в Версале разрабатывали условия мира, в Советской

Глава 14 Вторая Гражданская война 1918-1920 годов и новые волны иностранной интервенции

Глава 14 Вторая Гражданская война 1918-1920 годов и новые волны иностранной интервенции Осуществление программы нормализации мирной жизни и начала строительства социализма, провозглашенной Лениным в конце апреля, было сорвано началом широкомасштабной Гражданской войны.

Глава LXI АМЕРИКА, КОНЕЦ 20-х ГОДОВ КИНЕМАТОГРАФИСТЫ УЕЗЖАЮТ В ГОЛЛИВУД КИНЕМАТОГРАФИСТЫ-КЛАССИКИ

Глава LXI АМЕРИКА, КОНЕЦ 20-х ГОДОВ КИНЕМАТОГРАФИСТЫ УЕЗЖАЮТ В ГОЛЛИВУД КИНЕМАТОГРАФИСТЫ-КЛАССИКИ Если не считать комических фильмов, то лучшие произведения американского кинематографа конца 20-х годов созданы главным образом иностранцами, которые нашли в Голливуде

Глава 23. 1918–1920 Гражданская война и военный коммунизм

Глава 23. 1918–1920 Гражданская война и военный коммунизм Если взять власть в Петрограде было достаточно просто, то в течение трех последующих лет новому советскому режиму приходится вести борьбу с многочисленными силами оппозиции. Мир, заключенный в Брест-Литовске в марте