Богоборчество

Богоборчество

Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» был принят советской властью 23 января 1918 года — через две недели после разгона Учредительного Собрания. Последствия этого акта мало кто мог предвидеть: ведь в нормальной стране такой закон служит обеспечению религиозной свободы. В тоталитарном обществе большевиков государству, в конечном счете, принадлежит все. Потому отделение церкви от государства означало не свободу религии, а тотальную войну против нее до победного конца.

Маркс, как хорошо известно, назвал религию «опиумом народа»,[593] что неоднократно повторяли Ленин, Бухарин, Луначарский и другие главари большевизма, «теоретически» обосновывая богоборчество компартии и советской власти. «Бога жалко!! Сволочь идеалистическая!!»,[594] — негодовал Ленин на Гегеля.

За теорией следовала практика; как разъяснял «любимец партии» Николай Бухарин, «коммунизм несовместим с религиозной верой и на практике. Тактика коммунистической партии предписывает своим членам определенный образ действий. Мораль каждой из религий также предписывает верующим определенное поведение (например, христианская мораль: „Если кто ударит тебя по одной щеке, подставь другую“). Между директивами коммунистической тактики и заповедями религии в огромном большинстве оказывается непримиримое противоречие».[595]

Процесс поначалу шел туго. В 1921 году в директивной статье «Правды» «ответственным коммунистам» категорически запрещались «все расширительные толкования как самой религии („религия де частное дело каждого“), так и хотя бы „пассивного“ участия (например, присутствие на похоронах)».[596]

Любопытно, однако, что такое требование тогда еще не распространялось на рядовых партийцев: им еще разрешалось быть «несознательными», то есть все-таки присутствовать на похоронах отца, матери, брата — даже если, уважая волю или образ жизни покойного, на них присутствовал священник или раввин. Исключение из партии за такое «мракобесие» рядовым коммунистам еще не грозило. Однако «Правда» предписывала искоренять такие «предрассудки», неустанно промывая мозги всем коммунистам и беспартийному населению. «В рядах обывательских масс» не должно было быть «спутанности понятий о задачах, преследуемых партией в религиозном вопросе», дабы не возникло «превратного взгляда, [что] якобы коммунизм в его целом признает религию и ее служителей».[597]

Цель революции состояла в создании «нового человека», и, как формулировал тот же Бухарин, «Пролетарское принуждение во всех его формах, начиная от расстрела и кончая трудовой повинностью, является, как это ни парадоксально звучит, методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи».[598] Ленин в секретном письме Молотову от 19 марта 1922 года инструктировал: сопротивление духовенства изъятию церковных ценностей (якобы для помощи голодающим Поволжья) следует подавить «с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».[599] Как же эта линия партии проводилась в жизнь «на еврейской улице»?

В 1921 году, в канун еврейского религиозного праздника Рош-Ашана (еврейский Новый Год), в Киевском городском суде слушалось дело еврейской религии.

Первой показания давала очень решительная женщина. На вопрос о том, почему она отдала своих детей в хедер — еврейскую религиозную школу, а не в государственную школу, она ответила, что происходит из почтенной семьи раввинов и моэлов,[600] а не из каких-то там сапожников, а потому не отдаст своих детей коммунистам.

Затем появился густобородый раввин — с пейсами, в традиционной одежде и традиционном головном уборе. Ему был задан вопрос — почему он отравляет молодежь религиозными небылицами и шовинистическими бреднями?

— Я это делаю сознательно, чтобы держать народные массы в невежестве и в повиновении буржуазии, — отчеканил раввин.

— Что сказано в вашем Талмуде?

— Сказано: лучшего из гоев убей.

По залу прокатывается волна негодования, кто-то выкрикивает: «Ты невежда и клеветник!» Крикуна тотчас выводят из зала, его имя и дальнейшая судьба неизвестны.

Еще один «свидетель» — стройный мужчина в дорогом костюме, увешанный золотыми цепочками и брелками, на пальцах золотые кольца с крупными бриллиантами. Он рассказывает суду, как еврейская буржуазия с помощью религии держит массы в рабстве и темноте, подчиняя их игу капитала.

В зале поднимается учитель древнееврейского языка Моше Розенблат и с негодованием говорит:

— Восемь лет назад в этом самом зале проходил процесс Бейлиса. На нем еврейская религия подвергалась такому же поношению, как сегодня. Черносотенный суд пытался очернить еврейскую религию, Тору, Талмуд — всё, что дорого евреям. Теперь вы, как истые антисемиты и ненавистники евреев, повторяете те же наветы на еврейскую религию и духовные ценности нашего народа.[601]

Аудитория взрывается аплодисментами. Учителя выводят из зала, он арестован. Дальнейшая его судьба неизвестна.

В обвинительной речи «прокурор» потребовал приговорить иудаизм к смертной казни. «Суд» удалился на совещание и вернулся с требуемым «вердиктом».[602]

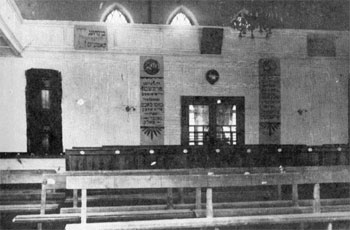

Зал синагоги после разгрома коммунистами

Источники не сообщают о том, каким образом предполагалось привести приговор в исполнение — расстрелом, повешением или утоплением баржи с раввинами и меламедами (что чекисты применяли по отношению к пленным белым, заложникам и иной контре). Но на практике использовался более древний способ — четвертование. Иудейская религия была подвергнута медленному умерщвлению путем расчленения ее живого тела.

В Витебске «общественный суд» над религиозными школами (хедерами) был затеян еще раньше. Он был назначен на 8 января 1921 года, в семь часов вечера, в кинотеатре «Рекорд», однако к назначенному времени перед кинотеатром собралось более пяти тысяч евреев, угрожавших разнести его в щепы, если позорное действо не будет отменено. «Суд» был отложен, как плохо организованный. Но через несколько недель все-таки состоялся. Хедер был приговорен к ликвидации. Власти поспешили закрепить победу, приступив к конфискации синагог.

Синагога ставшая рабочим клубом

Около половины населения Витебска было еврейским, и в городе действовало 77 синагог. Под предлогом, что большинство из них пустует, а для светских школ не хватает помещений, местные власти предложили еврейской общине добровольно уступить несколько синагог, но «понимания» такое предложение не встретило. Тогда коммунисты стали врываться в синагоги и изымать свитки Торы, молитвенники, ритуальные принадлежности. Опустошенные таким образом синагоги попытались закрыть, но снова натолкнулись на сопротивление стихийно собравшейся толпы. Спешно вызванный красноармейский отряд был встречен градом камней и комьями грязи. Только присланный для подкрепления кавалерийский эскадрон смог разогнать толпу. Часть синагог была закрыта, а затем превращена в клубы, склады, в одной был открыт «коммунистический университет».

Кампания по закрытию синагог прокатилась по городам и весям; почти везде верующие оказывали сопротивление и кое-где добивались временного успеха. Партийная еврейская газета «Дер Эмес» [ «Правда»] назвала эту кампанию «военной операцией: грандиозным наступлением на лагерь древнего врага, своего рода национальным движением еврейского пролетариата против еврейской буржуазии».[603] (Все беззакония коммунистический режим творил от имени пролетариата!)

Сцена из антирелигиозного спектакля под названием «Хедер». Постановка Белорусского Государственного Еврейского Театра, режиссер М. Рафальский. Три буквы, которыми «украшены» актеры, складываются в слово «кошер»

Проводились кампании против религиозных праздников, против субботнего отдыха, против соблюдения правил кошерной пищи, против выпечки мацы на Пасху. Устраивались шествия, спектакли, антирелигиозные праздники, во всё это вовлекалась молодежь, ведущую роль играл комсомол. Борьба с религией «на еврейской улице» была одной из важнейших задач евкомов и евсекций, созданных после октябрьского переворота — сначала в Центре, а затем и на местах.

В рамках наркомата национальностей, во главе которого стоял Сталин, были образованы комиссариаты по делам отдельных национальностей, в том числе Еврейский комиссариат, который возглавил Семен Диманштейн. По его инициативе, но несколько позднее (из-за сопротивления Свердлова) была создана Еврейская секция РКП(б). Возглавил ее тот же Диманштейн. Других кандидатов на эти должности не было.

Всего в большевиках на момент революции насчитывалось менее тысячи евреев.[604] При этом все видные большевики еврейского происхождения были из ассимилированных в русской культуре семей. Еврейского языка они не знали, ни малейшего интереса к еврейской жизни у них не было. Ситуация была гротескной. Тогда как противники большевизма из крайне правых кругов усиленно распространяли версию о том, будто октябрьский переворот — это осуществленный еврейский заговор,[605] сами большевики, задумав издавать газету на идиш, не могли найти редактора, который бы знал этот язык и хотел бы с ними сотрудничать. В конце концов, появились два вернувшихся из эмиграции (из Лондона) анархиста. Один из них не знал русского языка, второй не знал идиш; им дали словари и велели готовить первый номер газеты, а когда был создан Еврейский комиссариат, «пристегнули» к нему и новорожденную газету.[606]

Семен Диманштейн — глава евсекции

В руководящем слое партии Семен Диманштейн был чуть ли не единственным «настоящим» евреем. Выходец из бедной семьи, он рос в обстановке еврейской учености и глубокого почитания традиций — благодаря тому, что семья жила в одном доме с раввином. Учась с большим прилежанием, даже с одержимостью, в хедере, а затем в двух очень престижных ешивах, он получил диплом раввина, причем высокий уровень его познаний и глубокая преданность иудаизму были письменно удостоверены двумя очень авторитетными раввинами Вильно. Но внезапно его приоритеты переменились, он поступил в гимназию и скоро примкнул к революционному социал-демократическому кружку.

Первым его партийным заданием был перевод программы партии на идиш и на иврит, что он и выполнил в 1904 году. Этим большевистская работа среди еврейского пролетариата и ограничилась: революционно настроенная часть рабочих находилась в основном под влиянием Бунда, который вел пропаганду на понятном языке (идиш) и включал в свою программу культурно-национальную автономию для евреев. Бунд считал себя частью российской социал-демократии и активно сотрудничал с ее меньшевистским крылом. С большевиками же контакта не получалось, потому что Ленин был яростным противником бундовского «национализма и оппортунизма». «Бескомпромиссная» линия означала, что среди евреев, в том числе и пролетариев, большевики не имели никакого влияния. После октябрьского переворота, когда партии срочно потребовалась практическая работа в еврейской среде, вести ее было некому: на всех и всё был один Диманштейн.

Что касается газеты «Ди Вархайт», позднее переименованной в «Дер Эмес» («Правда»), то выходила она нерегулярно, с грубейшими языковыми ошибками и нелепостями. Впрочем, основная часть населения, читавшего на идиш, находилась под немецкой оккупацией; доставлять туда газету можно было лишь нелегально, в считанном числе экземпляров. Какое-то количество экземпляров расклеивали на тумбах в Петрограде и Москве, но часто — вверх ногами: нанятые для этого мальчишки не знали, где верх и низ газетной страницы, а проследить за ними было некому. Большую часть пятитысячного тиража сотрудники редакции уносили по домам — на растопку печей.

Работа советской власти среди еврейского населения стала оживляться только после того, как был раздавлен Бунд и другие еврейские партии, а небольшая часть их бывших активистов примкнула к большевикам. Тогда и газета «Дер Эмес» обрела грамотного редактора — в лице бывшего бундовца М. Литвакова. Поначалу, оправдывая такую «смену вех», бывшие бундовцы хорохорились, объясняя себе и другим, что не изменяют делу «еврейского пролетариата», а идут в большевики, чтобы представлять и отстаивать особые интересы еврейских масс перед лицом новой власти. Но от них ожидалось прямо противоположное. На конференции евсекций и евкомов в октябре 1920 года Диманштейн настоял на принятии резолюции о том, что «в нашей жизни больше нет места учреждениям, которые до сих пор заправляли всеми делами на еврейской улице, и нет места еврейским представительным органам, избираемым всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. В период острой борьбы не может быть никакого компромисса с буржуазией; все такие учреждения подрывают интересы еврейских трудящихся масс, усыпляя их сладкими речами о так называемых демократических принципах».[607] То есть евсекциям и евкомам вменялось представлять не массы в партийном и советском руководстве, а партийное руководство — в массах.

«Наш девиз всегда таков: долой раввинов и попов!» — скандировали воинствующие безбожники, причем еврейские активисты проявляли особую бдительность, следя за тем, чтобы не возникало ни малейшего подозрения, что «раввинам» достается на орехи меньше, чем «попам».

«Вы не понимаете, в какой опасности находятся евреи, — теоретизировала ведущая воительница на „религиозном фронте“ из числа бывших бундовцев Эстер Фрумкина. — Если русский народ начнет чувствовать, что мы попустительствуем евреям, это причинит им вред. Ради самих евреев мы должны одинаково обращаться с духовенством — еврейским и нееврейским. Опасность состоит в том, что массы могут подумать, что иудаизм исключен из числа объектов антирелигиозной пропаганды. Вот почему коммунисты-евреи должны быть более жесткими к раввинам, чем коммунисты неевреи — к [православным] священникам».[608]

Однако «буржуазии» на еврейской улице было во много раз больше, чем пролетариата. Представители крупной буржуазии за годы гражданской войны либо эмигрировали, либо были уничтожены. Но мелкие торговцы, ремесленники, балагулы (извозчики), «продавцы воздуха», перебивавшиеся случайными заработками, — весь этот полуголодный местечковый люд по «научной» марксистской классификации тоже причислялся к буржуазии. То, что народ был изувечен и разграблен гражданской войной и недавними погромами, а затем военным коммунизмом, который запретил частную торговлю и лишил основную массу этих мелких буржуйчиков всех средств к существованию, дела не меняло. Этот люд составлял 70–80 процентов еврейского населения, так что, от имени пролетариата была фактически начата война против основной массы народа.

«Воинствующие безбожники» устраивали «живые синагоги» (по примеру «живой церкви»); в Минске создали «Красную общину» во главе с «красным раввином». Учитывая особое значение в череде еврейских религиозных праздников дня покаяния и поста (Йом-Киппур), «безбожники» с особым размахом устраивали свои «йомкипурники»: громкие шествия и демонстрации перед окнами синагог, переполненных молящимися, под революционные песни и антирелигиозные лозунги.

В Одессе в день поста и молитвы комсомольцы ворвались в Бродскую синагогу (основанную выходцами из местечка Броды), разогнали молящихся и демонстративно стали есть хлеб. В другой синагоге молящиеся дали отпор, началась драка, вмешалась милиция, арестовавшая, конечно, не хулиганов, а молящихся.

Хедеры повсеместно закрывались, детей заставляли учиться только в государственных школах, и они все чаще возвращались с занятий настроенными против «мракобесов-родителей». Десятки, сотни, тысячи трагедий, вызванных конфликтом отцов и детей, искусственно создаваемым новой властью, вошли в еврейские семьи — как, конечно, и в русские.

В 1923 году была конфискована хоральная синагога в Харькове, чему предшествовала долгая пропагандистская кампания; так же в Минске, Одессе и многих других городах и местечках. В Киеве конфискация синагоги сопровождалась демонстрацией. «Безбожники» несли транспаранты: «Долой религию! Да здравствует пролетарская культура!» Синагога была отдана под клуб «еврейским трудящимся, празднующим победу над клерикализмом».[609] В Москве тоже пытались закрыть хоральную синагогу как «центр клерикализма» — разумеется, «по требованию рабочих». Однако петицию подписало всего… восемь рабочих, тогда как протестовали против закрытия тысячи верующих и неверующих евреев. Синагогу удалось отстоять.

В Херсоне сравнительно тихо закрыли пять из шести синагог, но когда посягнули на последнюю, в центр была направлена петиция протеста, подписанная двумя тысячами верующих. Евсеки доказывали, что по воле еврейских масс синагогу необходимо превратить в рабочий клуб. Евреев-пролетариев в городе, видимо, не оказалось, поэтому пришлось опереться на ремесленников, то есть на «мелкую буржуазию». Но опора оказалась хлипкой. Для обсуждения резолюции удалось собрать три сотни ремесленников, но проголосовали за нее только восемьдесят. Синагогу удалось отстоять.

Однако некоторые временные уступки властей не меняли общего вектора наступления на религию.

В 1924 году в Минске побывал американский раввин Глезер. Вернувшись, он опубликовал статью об увиденном: раввины ютятся по чужим углам, так как их квартиры реквизированы; синагоги превращены в клубы; еврейские кладбища — в парки.

Реакция на эту статью была четкой: в Минске арестовали тридцать евреев — раввинов и просто верующих; их обвинили в том, что по их наущению в Америке ведется антисоветская пропаганда.[610]

В рамках антирелигиозной кампании непрерывной чередой проводились митинги, лекции, дискуссии; газеты наводнялись тысячами публикаций, атаковавших религию вообще и иудаизм в частности. Для тех, кто не готов был полностью отказаться от веры, ее профанировали, модернизировали и «коммунизировали». В 1927 году на идиш была издана пасхальная «Агада для верующих и неверующих». Текст написал активный в те годы пропагандист «революции на еврейской улице» Мордехай Альтшулер, а иллюстрировал книгу первоклассный художник А. Тышлер — в последующие годы близкий сотрудник Соломона Михоэлса, оформитель многих спектаклей ГОСЕТа.

«Агада для верующих и неверующих» предназначалась для чтения за праздничным пасхальным столом вместо традиционной Агады. Праздник весны и свободы, которым евреи более трех тысяч лет отмечают избавление от рабства, в «революционной» Агаде был представлен как «средство порабощения масс» и даже — «внушения им ненависти к неевреям».[611]

Верующие должны были читать вслух:

«Пусть всех аристократов, буржуев и их пособников — меньшевиков, эсеров, кадетов, бундистов, сионистов и других контрреволюционеров поглотит огонь революции. Пусть те, кто в ней сгорит, никогда не возродится из пепла. А оставшихся мы выявим и сдадим в ГПУ».

Обряд омовения рук сопровождал текст:

«Смойте с себя, рабочие и крестьяне, все буржуазные предрассудки, смойте пыль столетий и произнесите — не благословение — а проклятье: пусть будут уничтожены все устаревшие раввинские законы и обычаи, ешивы и хедеры, которые туманят сознание и порабощают народ».

И дальше: «За кусок хлеба каждый капиталист покупает нашу кровь и пот. Гонимые голодом, мы становимся добровольными рабами капитала. Наш еврейский характер, сформированный традициями и раввинами, учит нас терпению и смирению. Они хотят нас уверить, что мы голодны и одиноки только потому, что мы живем в рассеянии. Они превратили религиозные праздники в средство закабаления народа».

Вот, может быть, самый экстравагантный пассаж, обращенный к Всевышнему: «Соедини Второй Интернационал с Лигой Наций, между ними помести сионизм и скажи: Пусть их пожрет всемирное революционное восстание пролетариата».

И — торжественная Песня-Псалом: «Пойте Интернационал и говорите: / Долой предрассудки столетий! / Долой клерикальные националистические праздники! / Да здравствуют революционные праздники рабочих!»[612]

В период гонений на «космополитов» и ликвидации остатков еврейской культуры А. Тышлер был многажды бит за декадентство, формализм и национализм, но уцелел. Сознавал ли он, что сам раздувал огонь, который испепелил почти всех его друзей и только чудом обошел его самого?.. Достойно упоминания и то, что в 1970 году автор профанированной «Агады» М. Альтшулер критиковал «вытравливание всякого еврейского своеобразия» из современной советской еврейской литературы (на идиш); по его словам, это сказывалось даже на переводах более ранних произведений (надо полагать, еще не полностью лишенных национального колорита). При переводе детских стихов Льва Квитко, возмущался критик, еврейские имена детей заменяются русскими, так что ничего еврейского в стихах не остается.[613]

Посеявший ветер пожинал бурю? Но «Красными Агадами» и другими подобными акциями активисты-безбожники 1920-х годов как раз сеяли бурю, крушившую все на своем пути. По сравнению с этим, замена еврейских имен в стихах Квитко — это детские забавы. «Климу Ворошилову письмо я написал / Товарищ Ворошилов, народный комиссар!» Право же, не вижу разницы, сказано ли это от имени пионера Пети или октябренка Пинхуса. Это даже не ветер после рассеянной бури, а ласковый бриз, слегка вспенивающий волну над затонувшей (утопленной!) Атлантидой еврейской культуры.

В ходе кампании по созданию «на еврейской улице» нового человека были арестованы и отправлены в ГУЛАГ тысячи раввинов, меламедов, моэлов, резников, просто верующих — из тех, что предпочитали традиционную «Агаду» — пролетарской.

Наибольшую известность приобрел арест в Ленинграде в 1927 году духовного лидера Любавического движения Хабад Ребе Иосифа-Ицхака Шнеерсона, рельефно описавшего испытания, выпавшие на его долю.[614] Допросы Ребе вел начальник следственного отдела ленинградского ГПУ Дегтярев — при помощи мелкого и невероятно злобного сотрудника-еврея Лулова. (Шнеерсон принципиально отказывался отвечать по-русски, Лулов переводил).

Перечень обвинений, предъявленных Ребе, был внушителен: «поддержка реакции в СССР»; «контрреволюция»; «лидер мракобесов»; религиозные евреи видят в нем высший авторитет; его влияние распространяется на часть нерелигиозных евреев; он «организовал по всему Советскому Союзу сеть [подпольных] хедеров, ешив и прочих религиозных учреждений»; связи с заграницей; оказывает влияние на «американскую буржуазию»; получает из-за рубежа «огромные суммы денег», которые идут «на поддержание и распространение религии в Советском Союзе, а также на борьбу против советского правительства».[615]

Сломить арестованного не удавалось никакими запугиваниями и издевательствами. Шнеерсон отказывался отвечать на вопросы и даже принимать пищу до тех пор, пока ему не были возвращены изъятые молитвенные принадлежности. Он выставлял и другие требования, доводившие тюремщиков до бешенства: например, чтобы для него кипятили воду в особой посуде, так как кипяток из общего котла мог быть некошерным. Только добившись всего этого, он стал отвечать на вопросы следователя. Он отверг обвинения в антисоветской деятельности, но признал все то, что касалось собственно религии:

«Не буду спорить, евреи действительно видят во мне авторитет, но я никогда не использовал его в антисоветских целях. Кроме того, не забывайте, этот авторитет чисто нравственный, моральный. Я никого не принуждал и не принуждаю, никто из евреев не находится в какой-то зависимости от меня. По вашим представлениям, я властвую над людьми, но это и неверно, и невозможно. Власть и принуждение противоречат самой сути учения Хабад. Главенство у хасидов — означает духовное величие, означает первенство в стремлении достичь цельности, в стремлении усовершенствовать себя настолько, чтобы и другие следовали тем же путем. Нетрудно понять, что подобного авторитета невозможно добиться принуждением и силой власти хотя бы потому, что каждый хасид волен учиться или не учиться у своего руководителя — Ребе».[616]

Но — всякая религиозная деятельность, согласно коммунистической доктрине, считалась антисоветской, Шнеерсон был виноват, так сказать, по определению.

Следствие длилось недолго, чекистский приговор был неумолим: к высшей мере.[617] К счастью, друзья и последователи Ребе сумели быстро и широко оповестить о его аресте. Особая заслуга в этом принадлежала его зятю Шмарьяху Гурарье. На следующий день он выехал в Москву, сумел незамеченным войти в германское посольство и рассказать о случившемся. Так об опасности, нависшей над Ребе Шнеерсоном, узнал Запад. В самом Советском Союзе тоже были подняты на ноги высокопоставленные лица — все, до кого удалось достучаться.

Протесты внутри страны, давление из-за рубежа и «тихая дипломатия» Екатерины Павловны Пешковой[618] позволили добиться отмены смертного приговора, который был заменен десятилетним заключением на Соловках; затем — заменой соловецкой каторги трехлетней ссылкой в Кострому. Но едва Ребе приехал в Кострому, была отменена и ссылка. Шнеерсон с семьей поселился в Малаховке под Москвой: возвращение в Ленинград ему было заказано.

Особую роль в освобождении Ребе сыграли многократные обращения Е. П. Пешковой к председателю ОГПУ Менжинскому, а сильнее всех сопротивлялся смягчению приговора глава Ленинградского ГПУ Мессинг.

Д. А. Гуревич, подготовивший к печати книгу Ребе, включил в нее разговор Мессинга с заместителем Е. К. Пешковой по Международному Красному Кресту, которого та послала в Ленинград, надеясь урезонить грозного чекиста. Но тот наотрез отказался изменить свою позицию, а в качестве довода выставил… возможную вспышку антисемитизма.

«Вы, конечно, знаете, — пояснил Мессинг, — что в тюрьмах и ссылке сколько угодно служителей культа: попов и пасторов, ксендзов, мулл… Но их не выпускают. Представьте теперь, что начнется, если освободят раввина. Из каждой щели завопят черносотенцы: „Ага, что мы говорили! Это жидовская власть!“ [Словно „сколько угодно“ раввинов не находилось в ссылках и лагерях вместе с попами и муллами.]

— Хочу вас заранее предупредить, — закончил Мессинг короткую беседу. — Если даже Москва выпустит Ребе, мы немедленно найдем повод снова упрятать его за решетку».[619]

Этот палач, развращенный безграничной властью над жизнью и смертью людей, похоже, не забывал о своем еврейском происхождении и именно поэтому был особенно непреклонен к евреям. Интересно бы узнать, что он думал через десять лет, когда сам оказался в камере смертников: считал ли свой смертный приговор актом антисемитизма или посчитал бы таковым помилование? Ведь если бы его вдруг помиловали, у черносотенцев появилось бы еще одна возможность кричать, что жидовская власть держит сторону евреев!

В деле Шнеерсона Мессинг проиграл, но уже на следующий день после освобождения Ребе газета «Эмес» вышла под шапкой: «Раввина Шнеерсона — в Соловки или в Сибирь!» Травля усиливалась с каждым днем. «Почему не арестовывают раввина-мракобеса?», «Кто победитель: революция или Шнеерсон?»

Дело шло к новому аресту; друзья Ребе стали настаивать на его отъезде за границу, чего, в конце концов, удалось добиться — благодаря новым ходатайствам Е. П. Пешковой и давлению из-за рубежа. А точнее, Ребе был продан: за его выезд власти получили выгодный торговый договор с Латвией, который прежде латвийский парламент отказывался ратифицировать. В таких делах советская власть никогда не проигрывала.

Вероятно, для того, чтобы «милость», оказанная раввину Шнеерсону, не вызвала вспышки антисемитизма, Мессинг приказал арестовать другого ленинградского раввина, Лазарова. Лазарову удалось добиться разрешения на ввоз в Советский Союз из-за границы партии мацы, что давно уже было запрещено: велено было обходиться собственными силами. Но в 1929 году собственными силами обойтись оказалось невозможно. Благодаря ударным темпам коллективизации год в стране был голодным, муку стали выдавать по карточкам, для выпечки мацы дефицитная мука не предназначалась. Импорт пасхального хлеба (к тому же бесплатного — маца пеклась и ввозилась на пожертвования заграничных евреев) позволил хоть немного смягчить продовольственный кризис, почему Лазарову и пошли навстречу. Операция удалась: раввин Лазаров был арестован как польский шпион, сослан и вернулся из ссылки тяжело больным и сломленным человеком.[620]

В 1928-32 годах проводились особенно интенсивные репрессии против служителей иудаизма. Бредень был закинут очень широко. Гребли раввинов, моэлов, резников, меламедов, рыская по городам и местечкам черты оседлости и по всей стране. Служителям культа предъявляли абсурдные обвинения — в троцкизме, саботаже, даже в подрыве колхозного строя.[621]

В 1929 году в Москве было обнаружено тайное религиозное общество студентов и рабочих, возглавлявшееся любавическим раввином Яковом Ландау. Девиз общества: «Будь полноценным евреем у себя дома и будь полноценным евреем в мире». То был полемический парафраз формулы еврейского поэта XIX века Я. Л. Гордона, представителя движения гаскала: «Будь человеком в мире и евреем у себя дома». Для хасидов такой «оппортунизм» был неприемлем. Члены общества Якова Ландау ежедневно изучали Тору, Талмуд, хасидизм, соблюдали все религиозные предписания и запреты, не думая о том, как на это реагируют окружающие. Входившие в общество не афишировали, но и не скрывали своего образа жизни; студенты, например, отказывались сдавать экзамены в субботу. «Тайная» организация, действовавшая вполне явно, скоро была обнаружена всевидящим ГПУ. Ее звенья были раскрыты также в Ленинграде, Минске, Смоленске, Полтаве. Ее тотчас прихлопнули, хотя кое-где позднее делались попытки ее возродить.[622]

О судьбе участников этого движения я никаких сведений не нашел, но судьба Любавической общины в целом известна: в Советском Союзе от нее почти ничего не осталось, возродилась она в США благодаря усилиям и авторитету эмигрировавшего Ребе. Сейчас любавическое присутствие снова ощущается в России, но уже постсоветской, не богоборческой. Некогда «экспортированное» на Запад, оно теперь импортируется с Запада.

К 1930 году Евсекция свою миссию выполнила и была ликвидирована, следом закрыли евсекции на местах. В 1938 году Семен Диманштейн был арестован и расстрелян. Арестованы и расстреляны либо отправлены в ГУЛАГ почти все ведущие деятели бывших евсекций и евкомов: Литваков, Рафес, С. Агурский, Эстер Фрумкина, сотни других. Для дальнейшей переплавки евреев в «человека коммунистической эпохи» они уже стали помехой: изничтожая «буржуазную» еврейскую жизнь, они противопоставляли ей «пролетарскую», но тоже еврейскую. А партия, под мудрым руководством товарища Сталина, взяла курс на полную ликвидацию еврейства. Подводя итог бесчинствам евсекций «на еврейской улице», Джошуа Ротенберг справедливо замечает, что хотя они были только орудием макиавеллевской политики советской власти, это не умаляет их собственных грехов: если преступные приказы исходят от хозяина, это не снижает вины исполнителя.[623]

В конце тридцатых годов в Москве была разгромлена «еврейская контрреволюционная группа», в которую входили «религиозные авторитеты» во главе с раввином Медалье, о чем победно сообщила «Правда». Преступления их состояли в выпечке мацы, ее продаже и содержании на выручаемые деньги сети нелегальных хедеров и ешив (легально они уже давно не существовали). Обвинения против раввинов и религиозных евреев становились все более абсурдными, вплоть до шпионажа в пользу нацистской Германии. Раввин Медалье был арестован и бесследно исчез. Только в 1964 году его жена получила официальную справку о «реабилитации». В ней говорилось, что в годы «культа личности» ее муж был отправлен в Сибирь и казнен; его дело пересмотрено, он признан невиновным.[624]

* * *

Все до сих пор рассказанное в этой главе Солженицын обходит молчанием. Богоборчеству большевистской власти он дает специфическую окраску: по его мнению, «самым неразумным образом евреи-активисты вливались в общебольшевистскую настойчивую ярость в травле православия (в сравнении с другими религиями), в преследовании священников, в печатном глумлении над Христом. Тут и русские перья расстарались: Демьян Бедный (Ефим Придворов), и не он один. Но евреям постоять бы в стороне» (т. II, стр. 96).

Чтобы показать, что евреи не стояли в стороне, Солженицын даже радикально выходит за пределы своего обычного круга источников. К бичеванию и самобичеванию авторов сборника «Россия и евреи», остающемуся скрепляющей арматурой его аргументации, тут добавлено несколько новых, в их числе весомых голосов.

Но подход к историческим материалам остается прежним: они служат чему угодно, но не выяснению истины — она ведь и без того давно и бесповоротно известна автору. Остановимся на этом вливании «свежей крови» чуть подробнее.

В декабре 1917 года (со времени Октябрьского переворота прошло полтора месяца, почти никто еще толком не понимает, что же именно произошло!) в Кронштадте строительные рабочие вдруг возмущаются «назначением православных священников на очередное дежурство милиционеров», хотя «ни один еврейский раввин, магометанский мулла, римско-католический ксендз и немецкий пастор» назначен не был; а все потому, что «весь Исполнительный Комитет состоит исключительно из иноверцев…» (т. II, стр. 96).[625]

Документ этот не новый. Он не раз цитировался историками, но всегда как пример неумной черносотенной пропаганды. Нельзя же всерьез поверить, что Исполком совета в Кронштадте — цитадели матросов Железняков — был исключительно инородческий. Это так же абсурдно, как и то, что Совет накладывал повинности на духовенство одних исповеданий, но не других. Скорее всего, ни одного муллы или раввина в Кронштадте не было, а если и был один раввин, то нес ту же повинность, как миленький — разве что был освобожден от нее по старческой немощи или болезни.

Но Солженицын верит в цитируемую резолюцию, как в священное писание: для него это доказательство, что коммунисты преследовали попов и благоволили к раввинам.

Письмо Патриарха Тихона от 9 августа 1920 года на имя предсовнаркома Ленина, копия председателю ВЦИК Калинину, — заслуживает большего внимания. В нем изложена просьба (или требование) — отстранить от следствия по его делу сотрудника министерства юстиции Шпицберга «как лицо, производящее следствие и допросы „с пристрастием“, что ярко выяснилось из предыдущих церковных процессов». По словам Патриарха, это «человек, публично оскорбляющий религиозные верования, открыто глумящийся над религиозно-обрядовыми действиями, печатно в предисловии к книге „Религиозная язва“ (1919 г.) называющий Иисуса Христа ужасными именами» (т. II, стр. 96). Солженицын сообщает, что ходатайство Тихона было рассмотрено Малым Совнаркомом и отклонено; однако М. И. Калинин все же приватно посоветовал наркому юстиции Красикову заменить Шпицберга кем-то другим, дабы «лишить „духовные круги… возможности главного довода насчет национальной мести и проч.“».[626] (т. II, стр. 97).

О чем говорят эти документы? О том, что осмотрительные представители власти, такие, как М. И. Калинин, задумывались о последствиях грубых антирелигиозных акций, понимая, что они могут давать повод к контрпропаганде националистического толка, особенно если в акциях против православия будут участвовать лица неправославного происхождения, и наоборот. Но большого значению этому, видимо, не придавалось, почему Шпицберг оказывался причастным к делу Патриарха Тихона, а Дегтярев — к делу раввина Шнеерсона. Полагаю, что никакого иного корректного вывода из этих материалов не извлечешь. Солженицын, однако, склонен к более грандиозным обобщениям, из-за чего возникает неловкое ощущение, что гора рождает мышь, или, напротив, из мухи делается слон. По Солженицыну, из предостережения Калинина о нежелательности участия еврея в деле Патриарха «очевидно, что представление о национальной мести со стороны евреев-большевиков было развито в русском сознании уже и к 1920 году» (т. II, стр. 98).

Такую же мысль он находит у эмигранта-эсера С. С. Маслова, который комментирует антирелигиозную кампанию по «вскрытию мощей»: «„Разве бы русские, православные на такое дело пошли?“ Говорят по России, „это всё жиды подстроили. Жидам что: они самого Христа распяли“.» (т. II, стр. 97).

Какую именно кампанию имел в виду С. С. Маслов из солженицынского изложения не понять, но, похоже, что это кампания 1919 года, описанная в брошюре «Мощи» некоего И. Ломакина. Вот что пишет на основании этой брошюры современный автор:

«И. Ломакин информирует публику о результате „осмотра мощей советскими представителями, рабочими, в присутствии духовенства, монашества и народа“. Оказывается, церковники долгое время обманывали верующих: „вместо нетленных останков в раке Александра Свирского оказалась восковая кукла, закутанная в парчу и марлю. В раке Артемия праведного обнаружены только кирпич и гвозди, обмотанные парчой… В Калязине, в раке преподобного Макария, — кости, наполовину истлевшие, проложенные ватой в количестве 5 фунтов, и свежие сосновые стружки“ и т. д. (стр. 3–4). Далее следует разъяснение, что „ни в Евангелии, ни в апостольских писаниях мы не находим ни одного слова о мощах и почитании их. И понятно почему: потому, что почитание мощей есть идолопоклонство“, приводятся подходящие цитаты из Писания».[627]

Коли так, то данная конкретная кампания была направлена не против православия, а против шарлатанов, ввергавших доверчивую паству в идолопоклонство! Вполне можно допустить, что после этого кто-то и говорил в толпе: «Это всё жиды подстроили» (а не шарлатаны в рясах). Удивляться этому не приходится: антисемитские предрассудки, десятилетиями внедрявшиеся в сознание необразованного и легковерного народа, не могли исчезнуть по мановению волшебной палочки. Отсюда и обилие желающих играть на этих предрассудках, наживать на них политический капитал. О том же говорит и «воззыв рабочих Архангельска „к сознательным русским рабочим и крестьянам“», который, как сообщает Солженицын, «в саму „Правду“ прорвался (напечатали под насмешливым заголовком „Бей жидов!“)». «Повсюду „поруганы, опоганены, разграблены“ — „только русские православные церкви, а не еврейские синагоги, — цитирует Солженицын. — Смерть от голода и болезней уносит сотни тысяч ни в чем неповинных русских жизней“, а „евреи не умирают от голода и болезней“» (т. II, стр. 96).

Позвольте, но ведь это напечатано летом 1919 года! По всей бывшей черте оседлости и повсюду, где имеется заметное скопление евреев, грабят, рушат, жгут именно еврейские синагоги; смерть уносит тысячи еврейских жизней — женщин, стариков, детей; не только голод и болезни тому причиной, но и пули, штыки, топоры, шашки, колья, вилы и прочие орудия погрома. А у самого Белого моря, в городе, где едва ли насчитывался десяток-другой евреев, у «сознательных рабочих» горит душа оттого, что синагог не рушат, и евреи не голодают, и никакая зараза их не берет!

Неужто этот документ и впрямь вышел из глубины рабочего сердца? Я заглянул в указанный источник, и всё стало ясно. В Архангельске-то в то время советской власти не было: британский морской десант вышиб оттуда большевиков в августе 1918-го, а во главе гражданской администрации поставил некоего эсера Н. В. Чайковского; панегириком этому халифу на час и является «воззыв рабочих Архангельска». Сам ли Чайковский его сочинил, или кто-то из его приближенных, не суть важно. Вот выписки из него, которые не приводит Солженицын: «Ваше правительство в лице Ленина, Троцкого и K°. составлено большей частью из евреев, и этому правительству вы позволяете управлять собою! Во главе нашего правительства стоит старый революционер Н. В. Чайковский». — «Мы жили и под советской властью, живем теперь и при новом строе, а вы знаете только первую, поэтому нам легче судить, какая власть лучше».[628]

Что ж, может быть, и лучше жилось в Архангельске под мудрым водительством эсера Чайковского, чем при Советах; но вот аргументы в пользу того, что его режим «лучше», таковы, что «Правда» их напечатала почти без комментариев. «Ваши жены и сестры преданы позору, — взывают „рабочие Архангельска“. — Документально установлено, что большевики повсюду проводят национализацию женщин по купонам (!)» (Надо ли было это комментировать?). И далее то, что выписал Солженицын: «Церкви поруганы, опоганены, разграблены. Только русские православные церкви, а не еврейские синагоги, — заметьте это!.. Смерть от голода и болезней уносит сотни тысяч ни в чем неповинных русских жизней. Евреи не умирают от голода и болезней».

Правдист А. Меньшой, приводящий этот документ, лишь саркастично роняет: «Как вам нравится это противопоставление „старого революционера“ евреям?».[629]

Немногим более высокого уровня и «аргументы», почерпнутые Александром Исаевичем у религиозного философа Сергея Булгакова: «„Гонение на христианство здесь хоть и вытекало из идеологической и практической программы большевизма вообще, без различия национальностей, однако естественно находило наибольшее осуществление со стороны еврейских „комиссаров“ безбожия“, — как возглавление Губельманом-Ярославским Союза воинствующих безбожников „перед лицом всего православного русского народа есть акт… религиозного нахальства“.» (т. II, стр. 97–98).[630]

Но и на счет «еврейского комиссара безбожия» Александр Исаевич заблуждается, причем сразу по двум параметрам.

Е. Ярославский

Во-первых, потому, что Емельян Ярославский (Миней Губельман) был евреем только по крови. Если стоять на расистской точке зрения, то состав крови все и решает; но Солженицын, кажется, придерживается той точки зрения, что национальная принадлежность — даже и «отщепенцев» — определяется «по духу». Так вот, по духу, то есть по воспитанию, образованию, среде, в которой вырабатывались его представления о жизни, Емельян Ярославский выпестован русским подпольем (в том смысле, какой вкладывал в это понятие Достоевский) и волею судьбы и революции катапультирован из грязи в князи.

Родился он в 1878 году в Чите, в семье ссыльнопоселенца (то есть еще его отец был человеком подполья — либо уголовником, либо революционером), так что от еврейской среды он был бесконечно далек с самого рождения. Окончил трехклассное городское училище, а позднее, поработав переплетчиком в типографии и кем-то в аптекарском магазине, сдал экзамены за четыре класса гимназии. Этим его образование и завершилось. Не знаю, что он потом указывал в советских анкетах, но если заполнял их честно, то в графе «образование» должен был писать: «начальное». Кое-какие знания он добирал в тюрьмах и ссылках, как это было принято у революционеров, но там налегали на «Готскую программу», да на «Капитал», да на «Призрак бродит по Европе» — даже для гимназического курса узковато (не говоря об университетском).

Революционной деятельностью «старый большевик» Ярославский занялся в своей родной Чите в 1898 году, с этого года и числил свой партийный стаж — в большевистской табели о рангах это имело огромное значение.[631]

Ярославский — участник революции 1905 года в Петербурге, один из руководителей октябрьского переворота в Москве. Затем впал в ересь «левизны в коммунизме» (был против Брестского мира), но ошибки свои осознал, был прощен и в дальнейшем ни в каких отклонениях от генеральной линии не замечался. В 1920-30-е годы занимал высокие партийно-государственные посты, был недолго секретарем ЦК и очень долго — членом президиума ЦКК (Центральной контрольной комиссии), то есть проводил чистки партийных рядов. На партийных съездах и конференциях отчитывался в том, сколько человек было вычищено из партии за уклоны, сколько за сокрытие «буржуазного» происхождения, сколько за пассивность и т. п. А насчитывались тысячи. Такая у него была боевая работа! Трудная. Но выполнял он ее хорошо.

Входил он и в редколлегию «Правды», и журнала «Большевик», был академиком и лауреатом — не за научные, конечно, заслуги, ибо таковых за ним не числилось. Зато числились книги о Ленине и, что особенно важно, о Сталине. Он участвовал в составлении «Краткого курса истории ВКП(б)» и во всей кампании по фальсификации истории партии, дабы задним числом поднять в ней роль Сталина и заклеймить его оппонентов — Троцкого, Зиновьева, Бухарина и их сторонников как раскольников, двурушников, предателей и т. п.

Ярославский рано ощутил, куда дует ветер, и подставил под него паруса. В 1931 году он обратился к Сталину за разрешением написать книгу «Сталин». Сталин ответил, что для книги «Сталин» еще не пришло время. На XVII съезде партии (1934) Ярославский пропел звонкую песню о «великом друге и вожде»: «Товарищ Сталин был наиболее зорким, наиболее далеко видел, неуклонно вел партию по правильному, ленинскому пути». Вскоре после съезда он обратился к заведующему агитпропом ЦК Александру Ивановичу Стецкому (через три года расстрелянному, а тогда могущественному функционеру) с еще более проникновенной песней:

«Тов. Стецкий, посылая вам копию моего письма тов. Сталину, я хочу Вам сказать то, что неудобно мне писать тов. Сталину. Надо во всех учебниках дать больше о Сталине, о его роли в строительстве партии, в руководстве ею, в разработке ее идеологии, ее организации, ее тактики. Вы знаете, что я над этим работаю и буду работать, чтобы дать книгу о тов. Сталине. Это крайне необходимо для всех компартий. Учебники по истории партии надо, по возможности, насытить материалом о тов. Сталине не только в период после (SIC!) смерти В. И. Ленина. В особенности же надо показать роль тов. Сталина после смерти В. И. Ленина, — то, что он поднял учение Ленина на новую ступень».[632] Песни эти были услышаны. Тогда как направо и налево летели головы второго слоя партийной элиты, к которому он принадлежал, и особенно густо головы евреев по крови, Ярославский-Губельман благополучно умер в своей постели (1943), похоронен с почетом у Кремлевской стены. Словом, по критериям самого Солженицына, в евреи Ярославский не очень подходит.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Богоборчество Ленина

Богоборчество Ленина Володя Ульянов был крещен 16 (29) апреля 1870 года. Отец его, Илья Николаевич , был верующим человеком. Как же могло случиться, что сын верующего человека вдруг становится на антирелигиозный путь? Г. М. Кржижановский утверждал, что Ленин якобы рассказывал