Глава седьмая Фихл Абьяд[51]

Глава седьмая Фихл Абьяд[51]

Они появились, как в дурном сне. Увидев их, Цоронго Дханин так и подумал, что у него вновь приключится приступ отвратительного безумия. И он даже мечтал об этом, чтобы показать – вот, полюбуйтесь, что со мною происходит, когда вы приводите ко мне этих неприятных чужаков. Но, как ни странно, никакого нового приступа бешенства не случилось. Слон чувствовал себя так же хорошо, как все последние дни после выздоровления, и от души сожалел, что разум его не помутняется, а остается чистым и ясным. Тогда бы ему легче было переносить происходящее, которое становилось все хуже и хуже.

Самое страшное заключалось в том, что слон почувствовал скорую разлуку с Ньян Ганом. Из всех двуногих Ньян Ган был самым лучшим, самым любимым. И вот куда-то подевалось его веселье. Порой, и все чаще, он стал прижиматься к хоботу Цоронго Дханина лицом, мокрым от слез, и подолгу так стоять, покуда никто не видит. В подобные минуты слон внутренне сжимался и замирал, не смея пошевельнуться. Ему стало ясно, что Ньян Ган прощается с ним, и возможно – навсегда.

Невыносимо страдая от горестных предчувствий, Цоронго Дханин из кожи вон лез, чтобы только как-то угодить Ньян Гану, на лету схватывал любые новые фокусы, которым тот его обучал, гораздо дружелюбнее стал относиться к Цоронго Дханину Второму, которого доселе недолюбливал, хотя и видел, что Ньян Ган мечтает, чтобы они подружились. Но день ото дня Ньян Ган все меньше проводил времени со своим воспитанником, а помощник Ньян Гана, юноша по имени Тонг Ай, напротив, все дольше находился при слоне. Это был славный малый, веселый и приветливый, но, конечно, куда ему было до Ньян Гана – мудрого, заботливого, всегда угадывающего, что именно нужно слону в том или ином случае.

И вот пришел день, когда Ньян Ган вовсе не появился – ни утром, ни днем, ни вечером, а Тонг Ай был при Цоронго Дханине постоянно. Слону хотелось взбеситься, хотелось заставить свое сердце застыть, чтобы можно было умереть, но ни безумие, ни смерть не приходили, сколько Цоронго Дханин ни призывал их к себе на помощь. О, если бы он мог слукавить, прикинуться больным и умирающим! Быть может, тогда бы Ньян Ган одумался и пришел к нему, чтобы вновь, как раньше, проводить с ним все свое время, ухаживать и играть с ним. Но слон не умел ни лукавить, ни прикидываться. Он покорно шел туда, куда направлял его Тонг Ай, и выполнял приказы юноши безропотно, тем более что ничего не имел против него, хотя он и не был Ньян Ганом.

В тот день, когда исчез Ньян Ган, слон под руководством Тонг Ая и ходил по улицам, и купался в искусственном водоеме на площади перед дворцом Кан Рин Дханина, и даже участвовал в прощальных играх, устроенных в царском саду с особой пышностью. Тонг Ай знал все фокусы, коим обучил слона Ньян Ган, и слон без особой охоты, но послушно исполнял их, когда Тонг Ай отдавал команды. Противные чужаки присутствовали при этом представлении, слон пытался не смотреть в их сторону, но чувствовал их запах. Каково же было его возмущение, когда его заставили возить их на спине. Но Тонг Ай в представлении слона был как бы продолжением Ньян Гана, и Цоронго Дханин не мог ни выполнить приказов юноши – пришлось катать на себе гадких чужестранцев.

Потом было перетягивание каната, и поднятие тяжестей хоботом, и переступание через лежащих на земле слуг, и обильный вкусный ужин, и бессонная ночь, и тревожные сны, пришедшие под самое утро. А утром Тонг Ай вывел слона из дворцового слоновника и повел его в последний раз по улицам Читтагонга. И снова были цветы и песнопения, толпы читтагонгцев вышли провожать священного Цоронго Дханина Третьего, коему так мало суждено было прожить при дворе Кан Рин Дханина, всеараканского государя, полубога-получеловека.

Трое чужестранцев, ненавидимых слоном, сопровождали шествие, и – о ужас! – когда окраины Читтагонга остались позади, Цоронго Дханин почувствовал, что они преследуют его, едучи на другом слоне. Да, именно так, Тонг Ай ехал на Цоронго Дханине, а следом шел обычный серый слон, на котором восседали чужестранцы. Нет, не напрасно он еще при первом знакомстве с этими нездешними двуногими понял, что от них следует ожидать чего-то очень недоброго. Ведь так оно и получилось. Никаких сомнений теперь уже не оставалось – именно они устроили разлуку с Ньян Ганом, именно они увели его прочь из райского Читтагонга, именно они разрушили его счастливую жизнь при дворе араканского государя. Вот какие!

Он шел, неся на себе Тонг Ая, и все больше осознавал, что жизнь его отныне кончена. Тупое равнодушие, так часто сопутствующее горю, навалилось на него, и он смирился с тем, что после очередного привала один из чужестранцев, самый молодой, залез ему на загривок и теперь ехал вместе с Тонг Аем. Так они шли день за днем, уныло и беспросветно, и сердце слона никак не давало сбоев, а разум никак не повреждался, и не наступало бешенство, которое позволило бы слону сбросить с себя иго покорности двуногим и сбросить с себя самих двуногих, и бежать, бежать, бежать – прочь от них, в глубокие дебри, найти других слонов и забыть о Ньян Гане, о его предательстве, вольном или невольном.

Безумие не приходило, и надо было смиряться с тем, что отныне жизнь его превратилась в долгий и бесконечный ход, размеренный и ежедневный. И как ни странно, постепенно слон стал привыкать к этому нескончаемому путешествию, стал находить какие-то радости и развлечения.

Радости?.. Развлечения?.. Да-да. А что ему оставалось делать, если ни смерть, ни безумие не слышали его призывов? А по мере пути менялись местности, виды, пейзажи, растительность.

Долгая задержка получилась, когда надо было переплыть широкую реку, а серый слон все никак не мог уяснить, что от него требуется перебраться на другой берег – слишком уж широкой была эта река, он такой отродясь не видывал. Как, впрочем, и Цоронго Дханин, но, в отличие от серого, белый слон был понятливее, и к тому же Цоронго Дханин готов был сейчас не то что в широкую реку, но и в то болото влезть, в котором когда-то тонул вожак стада.

Наконец переправились и шли дальше. Несколько дней гостили в каком-то большом городе, почти таком же большом, как Читтагонг, и снова шли дальше. Пробирались сквозь густые джунгли, переплывали через реки, и снова шли дальше. Останавливались в шумных городах, где толпы зевак глазели на Цоронго Дханина, но почему-то не воспевали его и не оказывали должного приема. Миновали джунгли и вот уже долго, очень долго шли по голой местности, и Цоронго Дханин удивлялся – оказывается, есть такие страны, где совсем ничего не растет. Ветры пустыни овевали его светло-серую шкуру, давно не знавшую тамариндовой воды и оттого потемневшую, но все же отличающуюся от шкуры второго слона, на котором ехали взрослые чужеземцы вместе с поклажей.

И очень, уж очень долго шли они по голым землям и переходили через голые горы, а рек здесь почти и не было, но Цоронго Дханин и с этим смирялся, понимая, что отныне в его жизни все будет хуже и хуже, а посему надо радоваться самым мелким прелестям этой сужающейся жизни. И в конце концов терпение его вознаградилось – они пришли в страну чудесных лесов, почти таких же, как на берегах родной реки Иравади. И потом шли горными тропами, проходили через перевалы, и все это было необычайно интересно, и все это помогало отвлечься от мыслей о Ньян Гане, забыть о его предательстве, вольном или невольном. И они спускались с гор и вновь поднимались в горы, и это была его новая жизнь, хотя он и знал отныне, что ни к чему не нужно привыкать, ибо рано или поздно в мире все кончается, все минует – горе и радость, любовь и ненависть, отчаяние и счастье. Он даже и к проклятым чужестранцам почти привык и простил их.

Да что с них взять? Пускай!

И вот наконец пришли они в очередной большой город, красотою своею отличающийся от других городов, коих уже в достатке довелось перевидеть Цоронго Дханину. И снова были улицы, заполненные зеваками, которые по-своему приветствовали белого слона, громко выкрикивая:

– Фихл Абьяд! Фихл Абьяд! Фихл Абьяд!

Багдад бурлил и шумел, встречая белого слона, слух о приближении которого вот уже четыре дня будоражил умы багдадцев. Бенони бен-Гаад, сидя вместе с Тонг Аем на загривке Цоронго Дханина, взирал на ликованье толпы, слушал приветственные крики на арабском языке, грохот барабанов и бубнов, звуки труб, рожков, свирелей и флейт, и время от времени смахивал с глаз счастливые слезы. Самое длительное путешествие в его жизни заканчивалось, сваливалось с его плеч, растворялось в ярких лучах багдадского полдня, как скверный сон, и трудно было теперь поверить, что почти полгода назад он сидел в подземной темнице араканского царя Кан Рин Дханина, этого Йаджуджа-Маджуджа[52], этой косоглазой макаки, которая грозилась бросить его в пасть крокодилам. Его, представителя богоизбранного племени, живую ветку на цветущем еврейском древе!.. Вспоминая об этом, он от души сожалел, что не успел подбросить яду в чашу читтагонгского владыки.

Теперь-то приятно было вспоминать, как они сидели в гнилой темнице, ожидая своей участи, а тогда…

Ничуть не думал тогда Бенони, что мьяммы не посмеют казнить их и что Кан Рин Дханин испугается его угроз, как не верил он и в то, что проклятье Яхве падет на голову араканского государя, ибо и в Яхве тоже не верил, с усмешкой поглядывая на Рефоэла, непрестанно молящегося, чтобы бог Авраама, Иакова и Моисея, выведший Израиля из земли египетской, освободил их из узилища поганых мьямм. Молитвенные раденья Фоле оказались заразительными для Ицхака, который время от времени стал составлять компанию племяннику Моше бен-Йосэфа и тоже молиться об избавлении. За время совместных мытарств Ицхак успел влюбиться в Фоле, видя в нем образец поведения.

Старик Эпхо Ньян Лин исчез, унеся с собой угрозы, адресованные Кан Рин Дханину, и больше не появлялся. Прошел день, два, три, неделя, две недели. То отчаянье, то тупое и тоскливое равнодушие охватывало сердца узников. Не раз Бенони прибегал к единственному утешению, ставшему малоутешительным, – что не придется теперь выполнять обещание, данное Моше бен-Йосэфу, и убивать ни в чем не повинного Фоле… Постой-постой, а ведь…

– Послушай, Фоле, а мне твой дядя Моше говорил, что ты уклоняешься от веры наших предков и хочешь принять религию Шивы или Кришны. Разве не так? – спросил Бенони.

– Это было так, но теперь я снова уверовал в Яхве, – отвечал Фоле. – Он спасет нас. Надо только верить в Него.

– А если не спасет? – усмехнулся Бенони. – Тогда, значит, Его нет?

– Это будет означать только то, что вера была слаба, – ответил вместо Фоле Ицхак.

– А сможешь ли ты летать по воздуху, если очень сильно уверуешь, сын мой? – спросил Бенони.

Но ответа он не успел услышать, ибо в этот миг двери узилища распахнулись и пленников стали выводить из темницы. Их привели в одну из комнат дворца, принесли им чан с водой, дали помыться и выдали чистые одежды. Потом усадили за стол, на котором одно за другим стали появляться благоухающие яства.

– Кажется, Яхве услышал ваши молитвы, – вымолвил Бенони. До этой минуты никто из них не мог проронить ни слова, боясь спугнуть дивный сон.

– Разве ты не в состоянии допустить это, отец? – откликнулся Ицхак. – Если очень сильно уверовать, то и летать можно.

Накормив пленников, которые, судя по всему, вновь превратились в гостей, повели к самому Кан Рин Дханину. Вид у государя был виноватый и жалобный. Все тут и разъяснилось. Эпхо Ньян Лин передал Кан Рин Дханину угрозы Бенони, но царь араканский не поверил, что проклятья какого-то там чужеземного божества могут пасть на его голову. Однако день ото дня Аунг Рин все чаще и чаще стал жаловаться на боли в печени. Врачи сначала запретили ему прикасаться к вину, затем к жирному, затем к острому, затем вообще до минимума сократили рацион дозволенной еды. Но ничего не помогало, и Аунг Рин вновь слег в постель.

Кан Рин принес извинения Бенони и его спутникам и просил отвратить проклятие их Бога от его любимого сына. Тут уж Бенони разыграл целый спектакль. Он отказывался принимать извинения, затем наконец принял, но стал ставить условия, главным из которых было – выдать обещанного Цоронго Дханина. Несмотря на самозабвенную любовь к сыну, Кан Рин Дханин стал торговаться. Он согласился отдать слона и половину требуемой Бенони бен-Гаадом денежной суммы, но решительно отказывался подарить наилучшего в его государстве укротителя слонов, непревзойденного Ньян Гана. Впрочем, Бенони не чаял той минуты, когда он сможет покинуть пределы проклятого Читтагонга, и быстро согласился взять хотя бы то, что давал Кан Рин Дханин.

Главное – слон.

И вот настал день вожделенный, когда начался исход трех евреев из земли языческой. Сидя на спине могучего серого слона по кличке Дин Док, Бенони бен-Гаад, его сын Ицхак и Рефоэл видели перед собой спину, хвост и ноги Цоронго Дханина, на котором восседал ученик кудесника Ньян Гана, юный Тонг Ай.

Читтагонг, Кан Рин Дханин, больной Аунг Рин, старик Эпхо, дворец, темница – все это осталось позади, в прошлом. Они шли назад, туда, откуда прибыли. Теперь можно было спокойно порассуждать и о Боге, когда от Бога уже ничего более не требовалось. И Бенони с наслаждением принялся предаваться душеспасительным беседам с Фоле, пытаясь внушить ему мысль о том, что никакой бог не стал бы помогать им, не будь Бенони столь хитер, а следовательно – угоден Яхве.

Здесь Фоле не мог не признать, что хитрый и умный куда приятнее Богу, нежели простодушный и малоосмотрительный. Путешествие обещало быть долгим, времени для бесед было немерено.

Да, но ведь Бенони дал слово Моше на обратном пути убить Рефоэла. Эта мысль удручала купца из Багдада. Он полюбил Фоле, привык к нему, а Ицхак – тот и вовсе души в нем не чаял.

Они шли уже берегом Ганга, приближаясь и приближаясь к Паталипутре, а Бенони все откладывал и откладывал, пока наконец не признался самому себе, что не сможет выполнить обещание. Тогда он во время очередного привала, собирая вместе с Фоле дрова для костра, сказал юноше:

– Послушай, Фоле, я давно хотел предложить тебе – поехали с нами в Багдад. Что тебе Паталипутра? Ты станешь купцом, будешь путешествовать с нами вместе по свету.

– Увижу Ерушалаим? – живо откликнулся Фоле.

– Увидишь Ерушалаим, – кивнул Бенони.

– Как я мечтаю об этом, – вздохнул Фоле.

– Так в чем же дело?

– Я не могу оставить родных, дядю Моше. У меня обязательства перед ним.

– Мне кажется, ты ошибаешься. По-моему, Моше только рад будет избавиться от тебя.

– Вы так считаете?

– Уверен.

– Что ж, возможно, вы и правы. Я тоже давно уже подмечаю, что дядя Моше тяготится моим присутствием в этом мире.

– Он боится, как бы ты не подчинил со временем его сыновей. Ведь ты такой деятельный, такой предприимчивый. Соглашайся с моим предложением. Бенони бен-Гаад далеко не каждому предлагает такое, а в Багдаде, да и не только в Багдаде, каждая собака знает, кто такой Бенони бен-Гаад.

– Как же я объяснюсь с дядей Моше?

– Никак. Позволь мне сделать это. Я скажу, что ты умер в дороге от обезьяньей лихорадки или от бенгальской чесотки, вот и все. Серебра и злата Кан Рин отвалил нам с лихвою. Имея свою долю, ты прекрасно обоснуешься в Багдаде. А захочешь – переедешь в Ерушалаим. Ну как?

Некоторое время Рефоэл еще раздумывал, но на другой день все же дал согласие.

Проходя по пять-шесть фарсангов[53] в день, путешественники к концу первого месяца добрались до Паталипутры. Рефоэл, как и договорились, в город не пошел, а отправился на западную окраину, где и принялся ожидать своих спутников. Бенони и Ицхак пришли к Моше бен-Йосэфу доложить о своих делах. Выслушав окончание рассказа, Моше усмехнулся:

– Вполне возможно, что Аунг Рин не выкарабкается, если он вообще еще жив.

– То есть? – удивился Бенони.

– А разве я не предупреждал?

– О чем именно?

– О некоторых побочных явлениях, вызываемых моим снадобьем.

– Нет.

– Так вот, если человек предрасположен к какому-либо заболеванию, снадобье может резко ускорить течение болезни. Если у сына араканского царя печень была не вполне здорова, теперь она попросту разрушится.

Известие поразило Бенони. Но злорадство взяло верх над жалостью по отношению к Аунг Рину – не надо было его папаше так обходиться с гостями из далекого Багдада, ох не надо!

Пробыв в Паталипутре несколько дней, Бенони нанял здесь четырех телохранителей с двумя слонами. Эти люди согласились сопровождать евреев до Пурушапура, они были хорошо вооружены, и с ними Бенони почувствовал себя гораздо более безопасно. Что, если Аунг Рин уже сдох и его горемычный отец послал погоню за багдадскими купцами?

Но погони, к счастью, не было. За месяц добрались до Лахора, еще через неделю – до Пурушапура. Цоронго Дханин, поначалу относившийся к евреям с брезгливостью, смирился с их обществом и уже не шарахался от Ицхака, когда тот вскарабкивался к нему на загривок. Был он какой-то уж очень печальный, отрешенный, и когда во время стоянок Тонг Ай пытался развеселить его и заставить выполнять те забавные фокусы, коим научил слона незабвенный Ньян Ган, слон делал вид, будто никогда в жизни не учился этим штукам. Но ведь багдадский халиф и не просил купца раздобыть ему слона, обученного разным фокусам, ему нужен был просто белый слон. Белый… Еще неизвестно, захочет ли Аль-Мансур признать Цоронго Дханина белым, поверит ли, что в полном смысле слова белых слонов не бывает, а эта вот светло-серая окраска и считается белой.

И все-таки невеселость слона наводила на подозрение – а не болен ли он. Чего доброго – дойдет до Багдада и там подохнет, да за такой фокус можно и головы не сносить. Бенони через Фоле поинтересовался у Тонг Ая, не болен ли слон.

– Цоронго Дханин здоров и крепок, – ответил Тонг Ай.

– Почему же в таком случае он такой мрачный?

– Ему снится Читтагонг.

В Пурушапуре пришлось нанимать новых телохранителей, которые затребовали вдвое дороже, но зато обещали сопровождать до самого Багдада. Начался мучительный, тягостный и долгий переход через выжженную землю Хорасана. Солнце палило нещадно, и казалось, только слонам оно нипочем. В Кабуле к жаре добавилась невыносимая дымная вонь – там горела древняя цитадель Бала-Хиссар. Пришлось, не отдыхая, трогаться дальше в путь. Наконец показались гератские сосны, по преданию посаженные еще Александром Македонским. Пол Хорасана было пройдено. Еще через три недели добрались и до Мазандерана.

Нельзя было не заметить перемену, произошедшую в Цоронго Дханине. Безумное хорасанское солнце как будто выжгло из души его тоску по утраченному, он сделался веселее, приветливее, и мазандеранцам посчастливилось увидеть, как он играет с мячом, как сортирует монеты, как жонглирует дубинкой, подбрасывая ее и ловя вертким хоботом, как становится на задние ноги и пританцовывает, как забрасывает себе на спину хохочущего Тонг Ая. Бенони не мог нарадоваться – значит, слон здоров и не сдохнет, покуда они не дойдут до Багдада. Значит, на обещанное халифом щедрое вознаграждение можно рассчитывать.

Покинув Читтагонг в самом начале весны, путешественники в разгар лета достигли наконец столицы великого Арабского халифата, простирающегося [54]. Весть о долгожданном белом слоне летела впереди них, и некоторые багдадцы даже выехали из города навстречу Цоронго Дханину, дабы первыми увидеть диковинку. Многие из них остались разочарованны – ведь ожидали-то белоснежного, чуть ли не сверкающего, как брюхо свежевыловленного сазана, а он оказался лишь светлее обычного. Но много было и таких, кого это ничуть не смутило, для кого главным оставался сам факт. И они радостно хлопали в ладоши, смеялись и выкрикивали:

– Фихл Абьяд! Фихл Абьяд! Фихл Абьяд!

Слон смотрел на них и понимал – они рады именно ему, они уже любят его и он тоже уже любит их. Мало того, он подспудно понимал, что отныне он не Цоронго Дханин, а эти два слова «фихл абьяд» – теперь будут означать его имя, будто бы тот, кого называли Цоронго Дханином, навсегда остался в далеком-предалеком Читтагонге, при дворе Кан Рин Дханина и под покровительством милого Ньян Гана.

А Бенони утирал слезы радости, счастливый, что его путешествие успешно заканчивается.

Среди тех, кто выехал из Багдада заранее встретить слона, находились и те, кому слон был нужен куда меньше, чем Бенони бен-Гаад и его сын Ицхак. Увидев жену и родных, Бенони указал на них Ицхаку, и тот, спрыгнув со слона, ринулся в объятия своей матери Ребекки. Прижимая сына к своей груди, Ребекка не сдержала слез и, гладя возмужавшего юношу по спине, причитала:

– Ури, мальчик мой, Ури! Какой же ты стал-то!

Он немного отстранился и произнес:

– Ты ошибаешься, мама, я не Ури.

– Не Ури? А кто же ты?

– Я Ицхак.

– Ицхак?..

– Да, Ицхак. А Ури умер. В городе Паталипутре. От укуса змеи.

В мае 6283 года от сотворения мира, или 775 от Рождества Христова, франкский король со своей семьею, состоящей из королевы, трехлетнего Каролинга, двухлетней Хруотруды и новорожденного Карломана, отправился осматривать заново отстроенное поместье Валенциан[55] и, оставшись чрезвычайно довольным, решил провести здесь все лето. Ученые друзья его взялись образовывать Карла. Агобард, Павлин Аквилейский и Павел довольно успешно обучали его древней и не столь отдаленной истории. Хуже обстояло дело со стихосложением, азы которого пытались внушить королю Ангильберт и Теодульф. Но еще хуже шло у Карла обучение грамматике. Ее преподавал ему Петр Пизанский. Читать Карл с грехом пополам еще мог, но писать – будто кто-то околдовал его руку, способную на сто шагов поразить без промаха из лука оленя или кабана, но никак не желающую повиноваться перу. Как-то раз Карл вспомнил слова отца, его наивное поучение:

«Коли хочешь постичь свойства и душу предмета, положи его на ночь себе под подушку, а коли с одной ночи не постигнешь, клади еженощно». И сейчас, в свои тридцать три года воспылав желанием научиться писать и читать не по складам, а бегло, как его многоумные друзья – Ангильберт, Петр, Теодульф, Павлин, Агобард, Павел, – король франков и лангобардов, впав в детство, стал подкладывать себе под подушку предметы для письма – навощенные дощечки и стила, сделанные из заостренных камышин. Хильдегарда потешалась над мужем; так он, назло ей, иной раз прежде чем приступить к исполнению супружеских обязанностей, коего неуклонно требовала пылкая швабка, брал в руки дощечку, стило и выцарапывал по-латыни по тонкому слою воска свои корявые буквы:

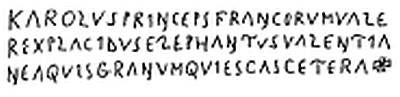

(«Карл вождь франков будь здоров царь миролюбивый слон Валенциан Аквис-Гранум ну а что касается всего остального можешь не беспокоиться».)

– Неужели эти дурацкие жуки и тараканы, которых ты так старательно вырисовываешь, тебе приятнее, чем то, что должны делать муж и жена, улегшись в кровать?

– За этими жуками и тараканами стоит целый мир, – отвечал он невозмутимо или ничего не отвечал, ежели был не в духе. Ну, а если пребывал в отменном настроении, бросал свою писанину под подушку и набрасывался на Хильдегарду: – Ах так, ты хочешь, чтобы твой муженек навеки остался неотесанным мужланом, ну тогда держись! – И дремлющий за дверью страж томился, слушая долгие любовные стоны и возгласы королевы.

Но недолго суждено было Карлу-принцепсу предаваться прелестям наук и отдыхать на живописных берегах Эрдена. В конце мая взбунтовались бритты, напали на франкские рубежи, в битве пал бретонский маркграф Фордуор. Отважный Хруотланд отправился туда с отрядом и занял место убитого Фордуора. Не успел он отъехать от Валенциана, как с востока пришла другая неприятная новость – в Эресбурге объявился Видукинд, поднял восстание, перебил находящийся там гарнизон франков и своей рукою оборвал жизнь одного из Карловых любимцев – быстроногого Лейдрада. Надо было вновь вести полки на Саксонию. Армия собралась в Дюрене.

Там же Карл созвал генеральный сейм, на котором объявил новую войну саксам, собрал с сейма деньги и двинулся на восток, неся кроме Христовых знамен насаженные на пики снятые с Ирминсула трофеи – деревянного Ведерфёльна, медного Нидерхёгга и нидергеймских змей.

Видукинда он в Эресбурге уже не застал. Понимая, что слаб для отпора Карлу, неуемный вестфал ушел на север. Восстановив свою власть в южной саксонской столице, Карл решил преследовать Видукинда. По пути он не преминул проведать священную рощу, и каково же было его возмущение, когда он увидел на месте, где некогда рос великий ясень Ирминсул, нововоздвигнутого идола. Саксы отпилили у срубленного ясеня ветви и верхушку и сделали из ствола огромного истукана, вставив его в углубление, выдолбленное в корневище. Головы убитых в Эресбурге франков висели на том истукане жуткой гирляндою, и когда в одной из этих голов, исклеванных птицами, Карл с трудом распознал чело Лейдрада, великий гнев охватил его, и всех находящихся на поляне возле Ирминсула саксов приказал он немедленно обезглавить, а было их там не менее сотни. А поганого идола повелел Карл низвергнуть, распилить и сжечь дотла, дабы не оставалось соблазна снова его утвердить.

Дойдя до берегов Везера, Карл узнал о том, что его лютый недруг уже переправился на другую сторону и находится в Остфалии. Было ясно – Видукинд избегает сражения. Тогда Карл приказал здесь ставить герштель[56], а сам, взяв с собою лишь треть войска, отправился ловить Видукинда, надеясь, что, узнав, насколько уменьшилась армия, ведомая Карлом, разбойник решится на столкновение с франками. Однако, объездив вдоль и поперек всю Остфалию, Карл так и не удостоился личной встречи с убийцею Лейдрада. Это еще больше разозлило его, и он на сей раз не на шутку принялся истреблять саксов, мстя им за жестокость и злобу к франкам. Некоторых из них он приказывал умерщвлять ударом мамонтового бивня по голове, говоря при этом:

– Как видите, даже ваши идолы служат нам, и зубом Ифы я наказую вас, а Ифа не идет к вам на выручку. Скоро же и у меня при дворе будет зверь, подобный Ифе. А называется он «элефант». Так-то вот, дурачки.

Взяв множество заложников, Карл в октябре вернулся в Дюрен. На берегу Везера им была заложена крепость, которую так и назвали: Герштель. Двое священников, Виллегад и Лиутгер, остались в Саксонии проповедовать истины Христовы, призывая язычников покинуть тьму невежества и узреть Солнце Правды.

В Дюрене Карла ждало новое письмо от Папы Адриана, который жаловался на то, что уже почти никакой власти не имеет в Италии, а зять Дезидерия Арихиз делает что хочет, равно как и вступившие с ним в комплот другие лангобардские аристократы. Надо было снова идти туда, за Альпы, и, отпраздновав Рождество в Скалистате, Пасху Христову король франков и лангобардов встречал уже в Цизальпинии. Уладив кое-как дела здесь, летом он получил известия о новых бесчинствах саксов и вынужден был возвращаться в Трансальпинию, ворча в дороге:

– Туда-сюда, туда-сюда!.. Будто у меня две жены, и обе шлюхи, и покуда я веселю оплеухами одну, чтобы не куролесила, другая в соседней комнате уже устраивает чехарду, и нужно спешить к ней, чтобы ее учить уму-разуму.

– Хорошо бы еще между комнатами не лежали вершины Альп, – со смехом отвечал на это сенешаль Андрад Геристальский, сопровождавший Карла в том походе.

Наказав в очередной раз саксов, Карл принял участие в одновременном крещении сразу нескольких сот вестфалов и анграриев, состоявшемся на берегу Липпе. Миссионерская деятельность Виллегада и Лиутгера давала свои плоды. Восприсутствовав при священном обряде, Карл всех новокрещеных саксов наименовал крестниками своими, пообещав заботиться о них, а те в ответ принесли присягу франкскому государю.

Вскоре Карлу посчастливилось побывать и еще на одних крестинах. Хильдегарда – вот уж неуемная швабка! – вновь разродилась мальчиком, коему дали имя Людовик. И вновь было пышное и развеселое Рождество в Геристале, куда Карл со всем семейством прибыл почтить ратные подвиги своего верного сподвижника Андрада. Наступивший тотчас после рождественской ночи новый, 6285 год оказался относительно спокойным – Карл путешествовал по своим владениям, во время Великого поста подписал дарственные грамоты многим монастырям. Пасху встретил в Нимвегене, откуда отбыл в Саксонию, где вновь принял крещение и присягу множества саксов, включая вождей их, а воевать – почти и не воевал, так только, самую малость. В Падерборне принял посольство от испанских арабов с предложением поддержки от кордовского эмира Абдеррахмана. Осенью же вернулся в родные земли – поститься, праздновать Рождество и Пасху да в очередной раз восхищаться плодовитостью Хильдегарды, вновь разрешившейся от беременности, на сей раз – дочкой, Бертой.

Тот год оказался не таким благостным и счастливым, как предыдущий. Сразу после Пасхи Карл затеял большую войну против Абдеррахмана Кордовского, который на словах выказывал дружбу, а на деле стремился к расширению своего эмирата на север, в Аквитанию. Вновь надобно было идти через горы, на сей раз не через Альпы, а за Пиренеи. Собрав на юге Аквитании большую армию, Карл повел ее против мусульман. Доблестные Андрад Геристальский и Хруотланд Бретонский, а также множество других великолепных воинов сопровождали вождя франков в этом походе. Успешно миновав пиренейские перевалы, франки устремились в цветущую долину Ибера, переправились на другую сторону этой славной реки и по правому берегу двинулись к Сарагосе, бывшей тогда столицей Абдеррахмана. Но осада богатого города затянулась на все лето, а тем временем арабы сумели стянуть сюда сильные войска, костяк которых составляли самые воинственные люди на всем Пиренейском полуострове – грозные баски, родственники аквитанских гасконцев. Несколько неудачных сражений на подступах к Сарагосе, да к тому же и новые вести из Саксонии вынудили Карла снять осаду и несолоно хлебавши возвращаться в свои владения. Во время этого отступления случилась страшная беда – в Ронсевальском ущелье арьергард франкской армии, возглавляемый храбрым Хруотландом, попал в засаду басков и был полностью истреблен.

Хруотланд слыл не только любимцем Карла, но и обожаемым полководцем у всех франков.

Узнав о его гибели, Карл хотел было вернуться и дать баскам и арабам решительное сражение, но новый гонец привез известие о том, что Видукинд в Саксонии взял несколько главных крепостей Карла, вторгся во франкские земли и дошел чуть ли не до Конфлюэнтеса, как тогда назывался Кобленц. Непрестанно горюя о Хруотланде, Карл, скрипя зубами, пересек Аквитанию и, придя в Колонию Агриппину, там узнал о том, что Видукинд, следя за его перемещениями, спешно ушел на север. Уже наступила осень, преследовать Видукинда король не решился, отправил в Саксонию большой отряд, а сам поехал в Ахен, куда в то же время прибыли два ученых мужа, присланные к двору Карла гибернийскими монахами[57].

Карл давно мечтал иметь у себя хорошего географа и сведущего астронома, посылал во все монастыри запросы, и вот наконец мечта его сбылась. Об астрономе Дунгале уже ходила слава как о человеке, написавшем весьма толковый трактат относительно знаменитой в античности теории «Великих годов». Карл лишь понаслышке и, разумеется, весьма смутно знал о каких-то умопомрачительных положениях этой теории. Сама идея о том, что время от времени Господь посылает на землю эти самые Великие годы, полностью изменяющие картину мира, кружила голову впечатлительному королю франков. Кроме всего прочего, Дунгал считался человеком, для которого на небосводе нет ни одной безымянной звезды.

Тридцатилетний географ Дикуил был на десять лет моложе Дунгала и еще не успел так прославиться, хотя уже получил известность в качестве человека, не признающего никаких авторитетов, если их высказывания вызывают в нем сомнение. Он имел дерзость оспаривать различные положения не только Плиния и Бэды Достопочтенного, не только Макробия и Марциана Капеллы, но и Птолемея, Платона, Аристотеля. Но кроме всего прочего, Дикуил славился обширными знаниями в отношении того, где на земле произрастают какие деревья и травы, какие обитают люди и животные и какие есть чудеса. В разговоре нельзя было найти столь блестящего собеседника, вдохновенного и увлекательного, как Дикуил, рыжий гиберниец.

Вот почему Карл так сильно обрадовался, когда по приезде в Ахен ему были представлены эти двое образованных островитян. В тот вечер, когда, усевшись у камина в теплом ахенском дворце, окруженный поэтами и учеными, король франков и лангобардов беседовал с ними, осторожно попивая темно-красное бургундское вино, он впервые ни разу не вспомнил о недавней гибели своего любимца Хруотланда. Дунгал с огромной любовью рассказывал о Гибернии, которую местные жители именуют Эйре, а англосаксы – Ирландией. Он говорил о талантливом и трудолюбивом народе, о несравненном искусстве гибернийцев играть на лирах и арфах, о том, что в древности остров был сплошь покрыт непролазными лесами, но гибернийцы расчистили их и благоустроили свою суровую землю, они даже научились разводить пчел, хотя на острове полно деревьев, считающихся ядовитыми для этих медоносных мух. Вот только виноград гибернийцы так и не могут до сих пор привить у себя и вынуждены привозить вино с материка.

– Но зато, – сказал Дунгал, – в Ирландии есть такие места, с которых ночью можно наблюдать все без исключения звезды, какие только имеются на небесном куполе. А если плыть к северу от Гибернии десять дней, то, как говорят, непременно очутишься на острове Туле, находясь на котором можно увидеть сами звездные сущности, их лица и тела.

– Лица и тела?! – удивился Карл.

– И мало того, – кивнул Дунгал, – даже тени тех праведников, чьи души обитают на этих звездах. Светлые тени, ибо у праведников тени, разумеется, светлые.

В этот миг Дунгал осекся, вспомнив о жарком споре, разгоревшемся не так давно между ним и Дикуилом именно на эту тему. И Дикуил не преминул и теперь вмешаться:

– Прости, брат, но я и тут не могу согласиться с тобой. Мне кажется, Солин и Исидор, описавшие диковинный остров Туле, с которого якобы можно увидеть рай, пользовались легендами, а не настоящими научными свидетельствами. Я знаю множество моряков, заплывавших далеко за ледяной остров, на коем ловят отменнейших кречетов, но до Туле ни один из них не добрался.

– То, чего никто не видел, все же вполне может существовать, – возразил гибернийцу поэт Ангильберт.

– И все же, – заметил Петр Пизанский, – если это никто не видел, едва ли можно утверждать, что оно в точности есть.

– Но так можно заявить, что неизвестно, есть ад или нет его, коли никто не видел сей чертог грешников, – сказал Дунгал.

– Но ведь Господь заповедал нам знать, что ад есть, и значит, он есть, даже если никто из живых не видел его, – прогудел, раздувая свои пышные усы, король.

– Однако в географическом смысле никаких точных определений местонахождения ада, его размеров и строения нигде нет, – снова возразил скептик Дикуил.

– А я слышал, будто где-то в строжайшей тайне хранятся некие чертежи, в коих указаны все имеющиеся на поверхности земли входы в преисподнюю, – заметил Павлин Аквилейский. – Причем поговаривают, что одна из таких дыр находится совсем неподалеку от нас.

– От нас?! – вздрогнул Карл.

– Да, где-то в окрестностях Колонии Агриппины. Я тоже слышал об этом, – сказал Ангильберт, – Я все собираюсь написать небольшую поэму. Тема такова: двое влюбленных наслаждаются друг другом среди развалин меровингского замка, даже не подозревая, что прямо под ними, в подвале замка, расположен адский лаз.

– Не знаю, как насчет наземных входов в ад, – произнес Павел, – но достоверно известно о наличии подводных воронок, в которые при восходе солнца устремляются морские воды, впадающие в адские реки. А при восшествии луны преисподняя, напротив того, сквозь эти же водовороты изрыгает из себя несметную влагу. Именно благодаря этому циклическому всасыванию и выплевыванию огромных масс воды, осуществляемому адом, и существуют приливы и отливы.

– Значит, по-вашему, Бэда Достопочтенный ошибался, приписывая действие приливов и отливов неким магнитным влиянием луны? – спросил Дикуил с насмешкой.

– Полагаю, что да, – пожал плечами Павел.

– Вот видишь, Дунгал, – обратился Дикуил к своему соотечественнику, – не только я сомневаюсь в непогрешимости воззрений столь почитаемого тобою Бэды.

– Но кроме Бэды о том же самом магнитном свойстве лунного диска заявляли и Макробий, и Плиний, и Абу Машар, – возразил в свою очередь Дунгал.

– Ну и что, – фыркнул Дикуил, – человеческая мысль не стоит на месте, и знания о мире постоянно совершенствуются. Уверяю тебя: магнитные свойства луны – фантазия гениев, не более.

– А я как астроном заявляю, что все планеты и звезды обладают свойством то притягивать, то отталкивать, – пылко отстаивал свою точку зрения Дунгал. Было видно, что он и его соотечественник – давнишние и непримиримые между собой спорщики.

– А я как географ заявляю, что это чушь собачья! – рявкнул Дикуил.

– Друзья мои, не будем спорить, – вмешался Карл. – Когда-нибудь Господь найдет время выявить, кто из вас прав, а кто заблуждается. Плавное течение нашего разговора слегка нарушилось после того, как мы затронули нечистую тему об аде. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

– О чем бы ваше величество хотело побеседовать? – спросил, остывая, Дунгал.

– Ну, скажем, о… – Карл задумался. – О Багдаде.

– О Багдаде? – изумился астроном.

– Хотя бы, – кивнул Карл. – Брат Дикуил, что ты знаешь об этом городе?

Дикуил вскинул брови, перевел мысль свою с луны на Месопотамию и стал отвечать:

– Город Багдад, или, как его еще иногда называют, Балдах, есть не что иное, как Новый Вавилон. Иногда путают и говорят, что Новый Вавилон – это Каир, но на самом деле – это Багдад, построенный не более двадцати лет тому назад на развалинах Старого Вавилона.

– Прошу прощения, – вмешался тут доселе молчавший гот Агобард, – возможно, я ошибаюсь, но слышал я от некоторых арабов в Кадисе, что развалины Старого Вавилона, в том числе и руины знаменитой библейской башни, находятся на расстоянии нескольких десятков миль от Багдада.

– Не всегда следует верить кадисским арабам, – язвительно отозвался Дикуил. – Я точно знаю, о чем говорю. Новый Вавилон, он же Багдад, стоит на месте Старого Вавилона, на реке Тигр, которая названа так, ибо стремительна, как тигр, и полосата. В отличие от Евфрата, впадающего в Мертвое море, Тигр впадает в море Красное, по которому Моисей выводил евреев из Египта. Багдад ныне столь же великий город, как Рим, ибо является местопребыванием верховного жреца персов, именуемого халифом, и сей халиф – то же самое для персов и арабов, что для всех нас – Римский Папа.

– В таком случае, почему испанские арабы не повинуются ему? – спросил Карл.

– Но ведь не все христиане честно повинуются Папе, – резонно отвечал Дикуил.

– Что верно, то верно. – Король почесал место над переносицей. – А скажи, многоумный брат Дикуил, что известно о зверях элефантах? Есть ли таковые у багдадского халифа, сколько их и каковы они с виду и по характеру? Говорят, ты обо всех зверях знаешь, какие только водятся на земле.

– Знания мои основываются чаще всего не на личных наблюдениях, – ответил Дикуил, – а на сопоставлении разнообразных источников. Испанский гот Фундорг, по-видимому, тоже, как некоторые, основываясь на байках арабов в Кадисе, сообщает в своем весьма сомнительном сочинении, что при дворе первого багдадского халифа Альманзора кроме элефантов жили еще кинокефалы, то есть люди с песьими головами, зайцельвы, одновременно по-заячьи быстроногие и по-львиному сильные и смелые, да вдобавок еще какие-то скиаподы – люди, имеющие всего одну ногу, но такую огромную, что она втрое превышает размер остального тела. Все сие – бред пьяной фантазии кадисских арабов. Но что касается элефантов, о них имеется превеликое множество свидетельств. Да, действительно, таковые существа живут при дворе Альманзора.

– Каковы же они?

– Элефант – зверь весьма крупный, о четырех ногах, в холке достигающий роста, равного двум человеческим, покрытый весьма толстой кожей, подобной древесной коре. Нос его столь длинен, что служит элефанту вместо руки. Им он отправляет себе в рот еду, им же и пьет, и чешет себе за ухом, и протирает глаза, и обирает с себя паразитов.

– Ух ты! – захохотал Карл, весьма довольный такими свойствами элефантова носа, – Нам бы всем по такому носику! Мы бы в две руки тогда саксов лупили, а носом держали щит.

– Еще заслуживают внимания верхние клыки элефанта, – продолжал Дикуил. – Они длинные и крепкие, слегка загнутые и острые. Ими элефант способен обороняться получше, чем вепрь…

– Постой-постой, – спохватился Карл, – как же ты утверждаешь, что в холке элефант равен двум человеческим ростам? Не маловато ли? Не четырем ли, часом?

– Нет, – твердо отвечал Дикуил, – только двум. Да ведь и то сказать – разве ж мало?

– Я думал, он выше и больше, – несколько разочарованно прогудел король франков и лангобардов. – Да ведь у меня же есть его зуб! Судя по зубу, он и должен быть больше.

– Просто у элефанта самые длинные клыки в мире, – сказал Дикуил. – Тем сей зверь и интересен. А также своим носом.

– Как бы я хотел его увидеть, – мечтательно промолвил Карл.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ВЛАДИМИР СВЯТОЙ. ЯРОСЛАВ IНесостоятельность язычества. – Известие о принятии христианства Владимиром. – Распространение христианства на Руси при Владимире. – Средства к утверждению христианства. – Влияние духовенства. – Войны Владимира. – Первое

Глава седьмая

Глава седьмая Вера Московитов. — Одежда и браки духовных лиц. — Верования относительно крещения. — Образ приобщения и исповеди. (Март 1669 г.) В 988 году великий князь Владимир [78] со всеми подданными оставил язычество и крестился. С этого времени является у Русских

Глава седьмая

Глава седьмая Общий перелом кампании 1919 г. на Восточном фронте. — Операции советских армий в Сибири. — Ликвидация Восточного контрреволюционного фронта.Удары маневренной группы Восточного фронта в течение мая надломили наступательный порыв армий противника, но еще не

Глава седьмая

Глава седьмая 1 Таверна «Кабанья голова». Входят Шекспир и Четл, вольно или невольно разыгрывая принца Гарри и сэра Джона Фальстафа…Четл, еле переводя дыхание:– Сэр Уолтер Рали выиграл морское сражение, но был, к несчастью, ранен.Шекспир смеется:– К счастью графа

Глава седьмая

Глава седьмая 17 января 1925 года Зиновьев и Каменев праздновали победу. Их давний противник наконец-то был повержен, избавив их от страшного призрака бонапартистского переворота, пугавшего с прошлой дискуссии.О происшедшем поспешили сообщить всей стране. Уже 20 января

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ «Дело врачей» и смерть Сталина.О том, как в истории человечества одни люди умышленно травили различными ядами других людей, написано немало книг и можно написать ещё. Причем довольно парадоксально то, что яды, это «тихое» смертельное оружие, часто

Глава седьмая

Глава седьмая 1. Расходовавши большие деньги на внешние и внутренние дела царства, Ирод как-то узнал, что предшественник его, Гиркан, открыл гробницу Давида и похитил оттуда три тысячи талантов серебра, но что там осталось весьма много денег, которыми можно было бы покрыть

Глава седьмая

Глава седьмая 1. Пока Ирод давал это поручение родственникам своим, было получено письмо от отправленных им к римскому императору послов. Сущность этого письма сводилась к тому, что Цезарь в гневе велел казнить Акму за ее участие в преступлениях Антипатра; последнего же

Глава седьмая

Глава седьмая 1. Между тем сестра Агриппы, Иродиада, бывшая замужем за тетрархом Галилеи и Переи Иродом, стала завидовать могуществу своего брата, видя, что он занимает гораздо более высокое положение, чем ее муж, и вернулся, покрытый почетом и богатый, тогда как ему

Глава седьмая

Глава седьмая 1. Немного спустя Петрония сменил Марс и стал наместником сирийским[831].Между тем Сила, царский главнокомандующий, который оставался верен Агриппе во всех превратностях его судьбы и не только неизменно разделял с ним некогда все тягости, но и неоднократно

Глава седьмая

Глава седьмая 1. После этого Клавдий послал в качестве правителя в Иудею Феликса, брата Палланта[850]. На тринадцатом году своего правления император отдал Агриппе тетрархию Филиппа, а также Батанею и Трахонею с Авилой (входившие некогда в состав тетрархии Лизания). Вместе

Глава седьмая

Глава седьмая История Лжеалександра. – Архелай идет в ссылку и Глафира умирает. Обоим предстоящая им участь предсказывается сновидениями 1. К тому же времени прибыл в Рим иудейский юноша, воспитанный в Сидоне у римского вольноотпущенника, который, обладая внешним