Рынок утверждает свой контроль

Рынок утверждает свой контроль

Важной особенностью европейской морской мощи XVI в. был ее квазичастный характер. В Англии, например, Королевский флот только начал отделяться от торгового; большинство встретивших в 1588 г. испанскую Армаду кораблей было торговыми судами, обычным источником дохода которых являлось сочетание торговли с набегами. В самой Армаде насчитывалось 40 вооруженных купеческих судов и только 28 специализированных боевых кораблей[132].

Голландские, английские и французские купцы, заходившие в объявленные исключительными заморские владения Испании и Португалии, обладали всеми преимуществами и недостатками контрабандистов. Они могли вести законную торговлю в любом из европейских портов или совершать набеги на побережье собственно Испании, ввязываться в торговлю рабами на других берегах, словом, делать то, что капитан и владельцы корабля находили наиболее прибыльным. Год за годом оснащенные и вооруженные суда возвращались в свои порты с грузом награбленного и наторгованного, содержание которого зависело от возможностей, предоставлявшихся во время плавания.

Несомненно, это был опасный бизнес, в котором успех или провал зачастую предопределялся соотношением сил при контакте. Грабитель всегда рисковал быть ограбленным еще более сильным коллегой, а постоянная готовность к применению оружия была столь же опасна для жизни и здоровья моряков, сколь и для солдат на суше. Вкладчики, чьи средства делали возможным оснащение судна и наем команды, также рисковали — ведь корабль мог вернуться с пустыми трюмами или не вернуться вообще. Однако триумфальное возвращение сэра Френсиса Дрейка и астрономические прибыли от его кругосветного похода (1577–1580) заставляли забыть о возможных неудачах[133].

Даже скупые правители вроде Мануэля Португальского (1495–1521) и Елизаветы Английской (1558–1603) сочли выгодным поощрение подобного рода путешествий. Оба эти монарха вкладывали личные средства в заморские проекты: таким образом, королевский авторитет обозначал значимость предприятия, в то же время не рискуя государственными фондами. Амбициозный Мануэль даже попытался стать единоличным обладателем прибыли от торговли пряностями, однако для этого был вынужден взять в партнеры генуэзских банкиров — единственных, кто мог предоставить наличность, достаточную для снаряжения монарших судов. Проценты по кредиту и казнокрадство королевских служащих урезали доходы португальского монарха настолько, что тот в дальнейшем перестал вкладывать личные средства (хотя для всех остальных дело оказалось весьма прибыльным).

Елизавета Английская проявила большую скромность и никогда не пыталась монополизировать заморские предприятия своей державы. Выбор достойных вложения проектов проводился на основе тщательных финансовых и политических расчетов, что и обеспечило значительные прибыли[134].

Голландская модель была иной, поскольку в Голландии и Зеландии власть после 1570 г. оказалась в руках торговых олигархов, для которых понятия личной и общественной выгоды были тесно связаны и почти не ограничены понятиями престижа и доблести, доминирующими в обществах, где существовали королевские дворы. Испанская монархия являла собой другую крайность, и во владениях Филиппа государство играло определяющую роль как в военных, так и торговых делах. Причиной этому был успех английских, голландских и французских капитанов-одиночек, которые в 1568–1603 гг. перехватили почти все частные суда Иберийского полуострова. Эти потери — хотя и не в полной мере — возместили галеоны королевского флота[135]. Но в то же время Испания могла содержать корабли и войска лишь благодаря ссудам, полученным от банкиров и спекулянтов (многие из которых были иностранцами).

Таким образом, невзирая на разницу в процентном соотношении, каждый заморский проект европейцев представлял собой сочетание государственного, квазигосударственного или чисто частного предприятия, позволявшее гибко реагировать на новые экономические возможности. Каждое путешествие было начинанием, требовавшим принятия новых решений от всех участников. Инвесторы почти всегда могли отказаться от сомнительного проекта или в любой момент перенаправить субсидии в обещавшее стать еще более прибыльным предприятие.

Пока европейские заморские проекты осуществлялись подобным образом, вооруженные силы на океанах также должны были достаточно четко следовать требованиям финансовых рынков. Усилия отдельных капитанов и их экипажей напоминали расширяющееся действие молекул газа, проникающих всюду, где можно было ожидать выгодных сделок— и стоило одному вернуться с достаточно большой прибылью, как по его пути устремлялись другие.

Поэтому вторжение португальцев в Индийский океан (1497 г.) не стало мимолетным явлением мировой истории, как предшествовавшие им гораздо более крупные экспедиции китайских флотов. Напротив, европейские суда шли к берегам Азии для грабежа или торговли непрерывным потоком.

С возрастанием числа европейских кораблей росли и их возможности по оказанию экономического и политического влияния. Через три столетия, за которые характер сочетания военного и торгового предпринимательства претерпел заметные изменения, ни одна сухопутная империя Азии не могла противостоять мощи Старого Света. Однако до XIX в. морская торговля и разбой оставались тесно связанными; даже после организации постоянных военных флотов во второй половине XVII в. денежный приз за захват вражеского судна оставался для офицеров и матросов важным источником дохода.

На суше сочетание наемнических и военных побуждений не было столь гладким, как на море. В европейских армиях командование принадлежало выходцам из знати, принципиально (да и практически) отвергавших низменную корысть денежной расчетливости. Их идеи отваги и личной чести были попросту несовместимы с финансовыми, тыловыми и ежедневными управленческими аспектами военной жизни. В морских делах доблесть находилась в подчинении у финансов, поскольку до выхода в море корабль необходимо было оснастить сложным набором снаряжения и продовольствия— задача, невыполнимая без соответствующих денег. На суше снабжение также требовало денег, однако они не были столь наглядно разделены для оснащения отдельных подразделений с целью выполнения определенных задач. В результате, финансовые ограничения на суше носили более общий характер сокращения численности армий и военных расходов в целом.

Частью проблемы был тот факт, что лица, принимавшие решения по созданию армий и ведению кампаний, открыто презирали низменные расчеты. Война считалась делом чести, престижа, героического самопожертвования. Большинство монархов и их министров считали совершенно недопустимым вести ее в соответствии с корыстными мотивами банкиров и ростовщиков. С другой стороны, лица, ссужавшие королей деньгами, мало что смыслили в военных делах. Предполагалось, что ростовщика должно было мало заботить то, как король потратит ссуженные средства. Таким образом, на суше никто и не проводил тщательный подсчет затрат и возможных доходов от военного предприятия — тогда как при снаряжении морских экспедиций инвесторы пытались учесть все до последних мелочей.

Путем уступки представлявших ценность прав (чаще всего — права взимать налоги в будущем), правители могли получить сумму, позволявшую создание армии большей, чем то позволили бы обычные доходы от налогов. При отсутствии соответствующих налоговых поступлений подобные армии снабжали себя посредством грабежей — т. е. жили непосредственно за счет ресурсов области боевых действий, вместо того чтобы более равномерно распределить ношу гражданского населения методом взимания налогов. В то же время правители, неспособные платить своим солдатам, не могли рассчитывать на их готовность повиноваться (особенно, если война шла на большом удалении от метрополии).

Вполне ожидаемым решением проблемы было увеличение налоговых поступлений; и впрямь, в первые годы после «пороховой революции» монархи добились удивительных результатов[136]. Однако после того как король приводил под свою руку местных соперников, и их доходы (частично или полностью) перенаправлялись в сундуки государственной казны, дальнейшее увеличение налогообложения становилось трудноосуществимым. До середины XVII в. даже в наиболее умело управляемых государствах западной Европы подданные зачастую отвечали на повышение налогов вооруженным мятежом и вполне могли рассчитывать на успех, если мятежников набиралось достаточно много.

Разумеется, королевские войска могли быть задействованы для усмирения взбунтовавшихся налогоплательщиков — именно так начались Голландские войны (1568–1609). Однако подобные меры могли подорвать способность населения платить налоги, что было продемонстрировано в ходе вышеуказанных войн. Банкротство Филиппа II в 1576 г. стало сигналом для его армии, что на получение задолженного жалованья рассчитывать не приходится. Взбунтовавшиеся солдаты разграбили Антверпен— самый богатый город Северной Европы, который так никогда и не оправился от «испанской ярости». Роль финансово-коммерческой метрополии перешла к находившемуся в руках у повстанцев Амстердаму.

Столь быстрое перемещение финансовой активности было результатом действий бесчисленных предпринимателей, которые посчитали, что товары и деньги будут в большей безопасности в голландском Амстердаме, где правили бюргеры, нежели в контролируемом испанцами Антверпене. Частные решения подобного рода означали, что капитал мог быстро уходить в географические области, где расходы на его защиту оценивались как минимальные. Капиталисты, которым не удавалось вовремя покинуть зоны тяжелого налогообложения, становились очевидцами неуклонного таяния своих богатств. Эта участь постигла Фуггеров — как и в случае с Антверпеном, удача отвернулась от них в год банкротства Филиппа II (однако, в отличие от города, банкирский дом так никогда и не смог встать на ноги). Другие удачливые предприниматели (или их сыновья) поддались соблазнам и причудам аристократического образа жизни, либо вообще отошли от дел. Только атмосфера общества, основанного на рыночной деятельности, и могла обеспечить постоянное процветание накопления капитала и увеличения прибылей. Определенный уровень политической независимости, позволявший обезопасить предпринимательство от грабительского налогообложения, был жизненно важен для подобных общин — хотя, как в случае с Лондоном, это могли быть лишь анклавы в масштабном политическом пространстве[137].

С другой стороны, правители и подданные имели общий интерес в замене случайных грабежей постоянным налогообложением, что и позволило мало-помалу повысить налогообложение в ведущих европейских державах. Однако как бы ни росли налоги, все равно их всегда было недостаточно для покрытия военных и других расходов. Время от времени правители отказывались возвращать ссуды, что приводило к банкротствам, перераставшим в финансовые кризисы (последние длились до тех пор, пока кредиторам и безденежным правителям не удавалось прийти к соглашению).

Подобным образом в раннее Новое время финансовые ограничения тормозили развитие европейских государств (и иногда даже парализовывали их действия — однако без рокового воздействия на повседневное функционирование органов управления. Военное управление предпринимало конвульсивные попытки выжить — опрометчиво уничтожая доступные ресурсы, затем разваливаясь (частично или полностью), только для того, чтобы процесс возобновился через несколько месяцев или лет.

Вышеуказанное также наглядно демонстрируется примерами Голландских войн. Так называемое Гентское Замирение 1576 г. предписывало вывод всех испанских войск из Нидерландов в качестве составной части политико-финансового соглашения, на которое Филипп был вынужден пойти. Испанцы, действительно, полностью ушли в 1577 г., и война возобновилась лишь в 1583 г., когда перемирие с турками и аннексия Португалии (1580–1581 гг.) заставили Филиппа поверить в наличие ресурсов, достаточных для достижения решительной победы на севере[138].

На тактическом уровне управление подразделениями в период от Столетней войны до середины XVII в. напоминало модель морской коммерции. Капитан (человек с определенным влиянием или военным опытом), получал от командования полномочия по найму солдат роты в каком-либо районе. Такой капитан был полунезависимым предпринимателем— таким же, как другие государственные контракторы. Новоназначенный капитан мог, например, получить определенную сумму на наем рекрутов — или же выплатить аванс рекрутов из своего кармана в надежде на возмещение расходов. Он отвечал также за соответствующее вооружение и экипировку солдат — первые могли быть собственностью рекрутов, или приобретались капитаном и раздавались (либо предоставлялись в оплату с рассрочкой).

Затраты на содержание войск осуществлялись подобным же методом — с той разницей, что государство с легкостью шло на задержку жалованья уже нанятым солдатам. Бывалые солдаты, разумеется, переходили на самообеспечение за счет местности, в которой они находились. Иногда их командиры сами организовывали грабеж, налагая на местное население контрибуции. В крайних случаях, когда не помогал и грабеж, солдаты поднимали мятежи (принявшие обыденный характер в период итальянских войн 1520-х гг. и прочно укоренившиеся среди испанских войск в Голландских войнах 1567–1609 гг.). Мятежи XVI в. напоминали промышленные забастовки более поздней эпохи и доказали эффективность воздействия на периодически страдавший от безденежья испанский двор, поскольку единственным способом положить конец бунту была выдача жалованья. «Верные» войска попросту не выступили бы против своих собратьев — а поскольку почти все подразделения в действующей армии испытывали задержки с получением жалованья, то не могло быть и речи о попытке двинуть одни войска на усмирение других[139].

Обучение подразделения и командование им также вменялось в обязанность капитану. Он мог по своему усмотрению назначать подчиненных офицеров и был обязан следить за тем, чтобы каждый получил причитающуюся ему долю жалованья (когда — и если — таковое выдавалось командованием). В промежутках между поступлением денег он мог выдавать аванс солдатам из своих личных средств, а ссуженные деньги получить позже. Все это сильно напоминало отношения между командиром и командой корабля.

Таким образом, разница между военными предприятиями на море и на суше была частичной. В конечном счете ограничения рынка капитала заставляли считаться с собой и на суше: разумеется, монарх мог убедить банкиров пойти против собственной воли и выдать ему кредит — по крайней мере, единожды. Довод, что еще одна кампания позволит, наконец, добыть решительную победу (и средства, достаточные для покрытия займов), также мог оказаться убедительным — в краткосрочном плане. Однако денежный дефицит также имеет свои правила, и королевские банкротства возвращали военные расходы в берега бюджетных возможностей.

Надежда на то, что, приведя под руку победоносного монарха новых подданных-налогоплательщиков, армия сможет сама обеспечить свои нужды, почти никогда не оправдывалась. Приблизительно равный уровень армий Старого Света не позволял надеяться на легкие победы и сопутствующий им золотой дождь. Лишь в редких случаях, на периферии, где войскам европейских государств противостояли гораздо слабейшие в военном отношении сообщества, применение силы имело реальные шансы на успех. Русские (благодаря сибирской пушнине) и испанцы (благодаря американскому серебру) стали строителями империй, удивительным образом выигравшими от своего пограничного географического расположения в XVI–XVII вв.

Самоподдерживающий характер европейской морской экспансии был в значительной мере наглядным примером доходности столкновения сильнейших войск со значительно уступающим противником. К сухопутным империям Сибири и Америки следует, таким образом, присовокупить и морскую империю азиатского побережья, над которым властвовали сперва португальские корабли, а затем суда голландцев и англичан. Не только финансовая организация морских предприятий, но и их «пограничный» характер сделали их самоокупаемыми и прибыльными. Ближе к центру европейской цивилизации военные действия одного правителя почти неизменно вызывали ответные шаги со стороны остальных; лишь в крайне редких случаях монарху удавалось захватить области, значительно увеличивавшие приток налоговых поступлений.

Вышесказанное ясно демонстрируется примером успеха имперских колоний испанцев в Америке и провалом попыток установления контроля над Нидерландами. Испанские военные предприятия в Новом Свете были исключительно прибыльными. Именно возрастающий поток серебра из американских копей заставил Филиппа II поверить в возможность успеха в войне на два фронта: средиземноморском против турок и северном — против голландцев. Примечательно, что первые шаги испанцев по расширению империи на европейском континенте были вполне обнадеживающими. Испанские войска, покорившие в 1520–1525 гг. Неаполь и Милан и упрочившие власть Габсбургов над Италией в последующие годы, были близки к тому, чтобы сделать войну самоокупаемым делом. Задолго до испанского вторжения Неаполитанское королевство и Герцогство Миланское создали налоговую систему, позволявшую на постоянной основе содержать крупные армии. Простая замена итальянских кондотьеров испанскими солдатами позволила бы осуществить защиту этих государств без возложения дополнительного бремени на кастильских налогоплательщиков. Эта возможность была потеряна в 1568 г., когда главный театр боевых действий переместился на север — в Нидерланды.

Причина этих экономических неудач была технологической. Распространение trace italienne означало необходимость резкого увеличения испанской армии для ведения осадной войны. Даже достигнув победы, испанцы должны были восстанавливать укрепления захваченного города и оставлять там гарнизон. Ведение осад и несение гарнизонной службы требовало все больше пороха и ядер, а поток американского серебра, хлынувший в Европу в это же время, взвинтил цены на все товары. Потому неудивительно, что даже утроив в 1556–1577 гг. налоговое бремя в Кастилии, Филипп II четырежды отказывался от уплаты займов (1557, 1560, 1575, 1596 гг.) и так никогда и не смог вовремя выдать жалованье своим войскам.

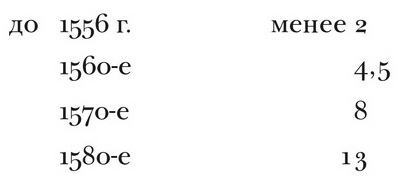

Нижеприведенные цифры показывают рост военных расходов Испании (в миллионах дукатов в год):

и облигаций (задолженностей по жалованью военнослужащим)[140]:

Столь внушительные расходы Филиппа II давали свои результаты. От отца он в 1550-х унаследовал армию в 150 тыс., к 1590-м ее численность возросла до 200 тыс., а на пике военных усилий Испании в 1630-х в армия насчитывала около 300 тысяч[141].

Чтобы вынести растущую ношу военных расходов, Филипп ii попробовал применить в своих обширных владениях метод налогообложения, столь хорошо зарекомендовавший себя в итальянских городах. Так, например, в Испании была скопирована венецианская практика выпуска обязательств (часто продаваемых и иностранцам) с целью покрытия военных и иных чрезвычайных расходов. Однако пунктуальность, веками обязывавшая городские власти Венеции вовремя оплачивать проценты, на высшем правительственном уровне в Испании (да и в большинстве других стран) отсутствовала. Следствием этого стали следующие чередой банкротства, которые взвинтили процентные ставки последующих займов до небес. К 1600 г. не менее 40 % дохода Испании направлялось на обслуживание старых долгов[142].

Обложение кастильских крестьян налогами достигло такого уровня, что дальнейшее его увеличение было практически невозможным; более того, непосильное бремя привело к экономическому регрессу. Снижение уровня доходов означало уменьшение численности вооруженных сил и их ослабление. В итоге во второй половине XVII в. Испания оказалась далеко позади Франции, где интенданты Людовика XIV сумели обеспечить приток средств на создание несоизмеримо более мощной армии[143].

В конечном итоге, финансовые ограничения доказали свою власть даже над могущественнейшим из европейских владык. Как же могло подобное произойти? Как воля Филиппа II и его министров могла уступить воле отказавшихся предоставить займы банкиров? В гораздо меньших по размеру государствах Азии никакая сеть кредитов, сплетенная банкирами, не могла бы стать препятствием воле правителей, либо ограничить размах их военных предприятий. Причина заключается в том, что в Азии приказ правителя мобилизовать все наличные или возможные средства для обеспечения выступающей в поход армии выполнялся неукоснительно. Если искомое не могло быть обеспечено путем поступления налогов или приобретения на свободном рынке, то чиновники попросту отбирали у подданных все необходимое (средства и товары) для военного или любого иного государственного начинания.

Как показывает пример Китая, возможно было применение другого, чуть более утонченного способа— на искомый товар устанавливалась так называемая справедливая цена (значительно ниже той, на которую мог надеяться производитель), что позволяло (по крайней мере, по мнению властей) соблюсти необходимые приличия. Определяемая свыше «справедливая цена» эффективным образом лишала бессовестных купцов и предпринимателей «нечестных» барышей. Таким образом государственные служащие эффективно сдерживали развитие крупномасштабной финансово-торговой деятельности. Однако в подобных условиях маломасштабные ремесленное производство и торговля могли быть прибыльными, поскольку скупка по заниженным ценам или конфискация товаров у большого числа мелких предпринимателей было неосуществимым с административной точки зрения.

Разумеется, за подобную грубую, но эффективную систему командной мобилизации приходилось платить. Воспрепятствовав крупномасштабному накоплению частного капитала, государство низвело темп экономического развития и рамки технологического новаторства до уровня малого предпринимательства. Крупное предпринимательство могло существовать лишь в рамках государственного управления — а чиновники всегда предпочитали старые испытанные способы, позволявшие свести риск к минимуму. Как мы увидели, в военных технологиях XVI в. азиатские правители отдали предпочтение гигантским осадным орудиям— инструментам монаршей воли против стен городов и замков. Никто из них не имел причин развивать новые виды порохового оружия, и только японцы внесли изменения в конструкцию своих укреплений для снижения ущерба от артогня[144]. В итоге государства Азии значительно отстали от уровня военного и технического развития Европы, что крайне дорого обошлось им в долгосрочном плане.

Почему командная мобилизация не победила в Европе? — ведь Филиппу II и его министрам так было бы гораздо удобнее. Пример Кастилии, где ограничения налоговой политике королевского двора были минимальными, свидетельствует, что в Эскориале не хуже китайских и мусульманских правителей знали, как взимать налоги и конфисковывать. Однако, к сожалению Филиппа, большая часть того, в чем его армия нуждалась, находилась за пределами Иберийского полуострова. Попытки короля основать пушечные и другие мануфактуры неизменно проваливались; к негодованию властей, они самым вызывающим образом процветали именно там, где воля монарха не являлась законом. Частный капитал неуклонно стремился к осуществлению крупномасштабных предприятий в регионах с меньшими налогами и большими возможностями для гибкой ценовой политики на рынке. Подобным образом граничащее с испанскими владениями в Нидерландах Льежское епископство стало основным производителем и поставщиком вооружения как для испанцев, так и голландцев[145]. Подобный консерватизм или невнимание отрицательным образом сказались и в областях горнорудного дела и судостроения, где превосходство европейцев стало явным уже в XIV в. Своим успехом эти отрасли обязаны частному капиталу, финансировавшему достаточно крупномасштабные начинания в Европе. В условиях, когда получение прибыли являлось явным движущим мотивом, любые технические нововведения, снижавшие затраты либо увеличивавшие доходы, приветствовались и активно внедрялись, являя разительный контраст консерватизму и безразличию правящих режимов Азии.

В других областях экономики контраст между европейскими и азиатскими институциональными моделями не был столь резким— во всяком случае, до XVIII в., когда задействование механических движителей в промышленном производстве стало новым прорывом, оставившим кустарное производство далеко позади. Тем не менее благодаря отсутствию действенных тормозящих факторов частному накоплению крупного капитала в Западной Европе, коренная разница между нею и остальным цивилизованным миром стала безошибочно распознаваемой начиная с XIV в.

Льеж стал важным центром оружейного производства после 1492 г., когда епископство разоружилось и официально провозгласило нейтралитет. Каждый раз, когда очередной иностранный правитель захватывал Льеж, производство огнестрельного оружия прекращалось; таким образом, единственным способом возобновить доступ к продукции льежских мастеров (ставшей к этому времени самой качественной и дешевой в Европе) был вывод войск из епископства. Только свободный рынок мог обеспечить обращение товаров и услуг, необходимых для производства тысяч единиц огнестрельного оружия в год. Правители могли получить оружие в любом количестве лишь при условии, что мастера Льежа и других центров производства вооружений могли устанавливать цены независимо от предписаний испанских или любых иных властей. Собственная беззащитность Льежа позволила ему диктовать цены — самые могущественные правители либо платили, либо оставались ни с чем. Льеж вовсе не был единственным — благодаря причудливой политической раздробленности Европы, на континенте насчитывалось несколько десятков подобных благоприятствовавших предпринимательству районов.

В подобных условиях командная система более не могла управлять рынком, так как приказы не были обязательными ни для людей, ни для товаров. Регион Латинского христианства не имел единой управленческой структуры, чьи решения были бы обязывающими на всем западноевропейском пространстве и могли бы удержать накопление частного капитала на уровне зародышевого минимума. Власть рынка даже над могущественнейшим из властителей стала реальностью; и ее не мог изменить даже тот факт, что лица, определявшие каждодневную жизнь целых держав, всячески отрицали даже намек на возможность каких-либо отношений с корыстными заимодавцами.

Вряд ли смог Филипп II поверить, что в долгосрочном плане европейские страны только выиграют от своей вовлеченности в международную финансовую сеть, сплетенную банкирами и поставщиками товаров и услуг. Налоговые поступления также возросли, поскольку в результате накопления у частных предпринимателей средств, достаточных для основания крупномасштабных торговли и промышленных предприятий, уровень производства в Европе также в целом вырос. Региональная специализация выразилась в становлении ряда обладающих межгосударственным размахом экономик; технологический прогресс обеспечивался наличием множества производителей и покупателей. Займы, предоставляемые частным сектором для финансирования чрезвычайных государственных предприятий (подобных военным кампаниям Филиппа II), также упрочняли контроль государства над людьми и ресурсами — и это несмотря на факт, что выплата старых долгов была делом почти невозможным. Насколько парадоксальным не могло бы это показаться, смешение противоположных управленческих подходов — одновременных борьбы и сотрудничества правящей аристократии с банкирами и купцами-лишь ускорило процесс проникновения рыночных отношений вглубь социально-политической ткани Европы. Каждое последующее увеличение налогов вводило в оборот все новые средства, поскольку государства расходовали все поступавшие средства без остатка. Модели домашнего и узкоместного хозяйств постоянно размывались сочетанием принуждения (налоги) и привлечения (более дешевые или качественные продукты, большая прибыль), тогда как война и рост заработной платы ускоряли этот процесс. Мобилизация людей и материалов посредством рынка мало-помалу расчищала себе путь, раз за разом доказывая свою способность более эффективно, нежели командная система, задействовать ресурсы и усилия.

Вероятно, основополагающим различием между европейским и азиатским опытом на заре нового времени было усиление командного принципа мобилизации и сохранение простейших моделей взаимоотношений в Азии. Подчинение, основанное на долголетнем правлении династии; отношения, основанные на положении в обществе; традиционные общественные структуры, местные иерархии старшинства и почета — все это становилось кирпичиками командной политической структуры. Несмотря на самые разнообразные проявления личного соперничества между правителями, принцип подчиненности общественного поведения заранее определенным иерархическим ролям являлся осевым для всей системы. Помимо всего прочего, он предполагал привлечение лишь незначительной части общества для участия в военных действиях — азиатские правители не могли допустить, чтобы оружие попало в руки лиц или классов, считавшихся источником возможной угрозы существующим иерархической лестнице и методам правления.

Напротив, рыночные отношения способствовали ослаблению и разрушению традиционных, местных и простейших моделей человеческих взаимоотношений; между незнакомыми людьми на значительном удалении друг от друга возникали связи сотрудничества. Мобилизация материалов и людей во всевозрастающем количестве стало возможным благодаря поддержке рынком экономической специализации и технологического новаторства. Выражаясь кратко, власть и богатство могли быть увеличены путем применения рыночных принципов в деятельности общества — невзирая на то, что правители и большинство их подданных не переставали осуждать овладевшие миром безнравственность и алчность.

Разрушение устоявшихся моделей поведения всегда вызывает негодование большинства очевидцев процесса. И народы, и правители Европы на заре нового времени с неприязнью и недоверием относились к кучке богачей, заставивших общество следовать в заданных рынком пределах; однако поделать с этим ничего не могли. В Азии подобные чувства были более действенными, поскольку рынок товаров и услуг был сравнительно слабым, оставаясь на уровне мелкоремесленного производства. Напротив, стоило нескольким городам в Италии и Нидерландах продемонстрировать возможности рынка в деле приумножения богатства и мощи, как рыночное воплощение человеческих усилий в Европе одержало верх. К XVI в. даже самые могущественные командные структуры Старого Света при организации военных и других масштабных начинаний стали зависимыми от международного денежно-кредитного рынка. Неутешительная хроника финансовой деятельности Филиппа II является наглядным тому подтверждением. Экспансия рыночных отношений и их постепенное проникновение во все более отдаленные регионы, а также в нижние классы социальной пирамиды стали непременным явлением последующих столетий. Согласившись, хоть и скрепя сердце, с принципом индивидуальной погони за прибылью, западноевропейские страны обеспечили себе господство над остальным миром.

Думается, что нам удастся более непредвзято увидеть панораму развития рискованного европейского предприятия по установлению господства рынка над военными и другими сферами управления, если мы воспримем ее как эксцентричное отклонение от человеческих норм командного управления. Последнее определяло жизнь человеческого сообщества с древнейших времен и было достаточно сильным еще в 1880-х. Остальные главы этой книги представляют собой переосмысление доставшихся нам в наследство оценок и взглядов — с целью восполнить разрыв между военной историей с одной стороны и экономической историей и историографией— с другой.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Контроль

Контроль Меня могут спросить – а почему ты веришь нашей статистике? Может и её надо сокращать на 6? Отвечу – сокращать её уже некуда. Без нас сократили. К примеру, Покрышкин считал, что сбил 70 самолётов, но ему считают, всё же только 59. Это не то, что у немцев. Не было у нас

Контроль

Контроль Меня могут спросить – а почему ты веришь нашей статистике? Может, и ее надо сокращать на 6? Отвечу – сокращать ее уже некуда. Без нас сократили. К примеру, Покрышкин считал, что сбил 70 самолетов, но ему считают все же только 59.[17] Это не то, что у немцев.Не было у нас

1. Александр утверждает свою власть в Европе

1. Александр утверждает свою власть в Европе Способности 20-летнего Александра в управлении государством, охоте и войне были уже известны македонскому народу. Он учился быть царем в качестве царского пажа, заместителя царя, командующего конницей гетайров при Херонее и

Территориальный контроль

Территориальный контроль Вторая мировая война привела к колоссальным разрушениям во всей огромной Евразии и одновременным глобальным подъемом Северной Америки. По мере расширения зоны американского влияния в мире увеличивалась значимость аппарата федеральной

Контроль над ценами

Контроль над ценами Поскольку одним из главных страхов для людей средневековья был голодный мор, то цена на зерно, лежащая в основе цены на хлеб, подлежала строгому контролю со стороны муниципальных властей. Судя по очень неполным данным, которыми мы располагаем, похоже,

66. Старинная легенда утверждает, что папа Григорий VII «был Фаустом» Но ведь Григорий VII — это действительно отражение Андроника-Христа

66. Старинная легенда утверждает, что папа Григорий VII «был Фаустом» Но ведь Григорий VII — это действительно отражение Андроника-Христа Как показано в книге А.Т. Фоменко «Античность — это Средневековье», гл. 4, знаменитый папа Григорий VII Гильдебранд якобы из XI века

Территориальный контроль

Территориальный контроль Вторая мировая война привела к колоссальным разрушениям во всей огромной Евразии и одновременным глобальным подъемом Северной Америки. По мере расширения зоны американского влияния в мире увеличивалась значимость аппарата федеральной

Под государственный контроль

Под государственный контроль Императрица Екатерина II понимала, что нельзя позволять бесконтрольный промысел на землях Нового Света ни своим подданным, ни, тем более, иностранцам.Приоритет в освоении островов северной части Тихого океана и Аляски должен принадлежать

Глава 6. КОНТРОЛЬ НАД ОКЕАНОМ – КОНТРОЛЬ НАД МИРОМ

Глава 6. КОНТРОЛЬ НАД ОКЕАНОМ – КОНТРОЛЬ НАД МИРОМ В истории человечества лишь два государства пытались завладеть всем миром — Англия и США. А как же Гитлер и Наполеон? Да и Троцкий мечтал о победе коммунизма на всем земном шаре.Нет, Маркс, Ленин и Троцкий лишь утверждали,

Контроль над поведением

Контроль над поведением Если мы контролируем свое поведение, мы можем сопротивляться саморазрушительным импульсам и делать то, что в наших интересах, даже если мы этого не чувствуем. Поскольку мы не совершенны, мы случайно можем поддаться искушению, или у нас не

Рынок

Рынок 2007 год. В Беларуси началось внедрение новых форм хозяйствования. В малых предприятиях трудится более 1 000 000 чел., 25 % экономически активного населения Беларуси.2008–2009 год, 1 января. Число малых предприятий выросло на 48 % и составило 66 400 предприятий. Упрощено

Страх и контроль

Страх и контроль В рассматриваемых отношениях патронажа мудрость старшей женщины заключается в новых средствах для интерпретации опыта. Она учит младшую видеть и понимать «социальную» организацию сил иного мира, а постепенно и управлять этими силами. Передавая ей

«Локти свои утверждает на веретено…»

«Локти свои утверждает на веретено…» Весьма устойчивая традиция рисует «примерных», то есть домовитых, трудолюбивых женщин и девушек Древней Руси (как и других современных ей европейских стран) всего чаще занятыми за прялкой. Это касается и «добрых жён» наших летописей,

Рынок

Рынок Принцип «свободной торговли» был провозглашён Адамом Смитом в его книге «Богатство народов», написанной в 1776 году для Ост-Индской компании. Но что интересно, в самой Англии свободная торговля никогда не осуществлялась. Более того, мощный государственный аппарат