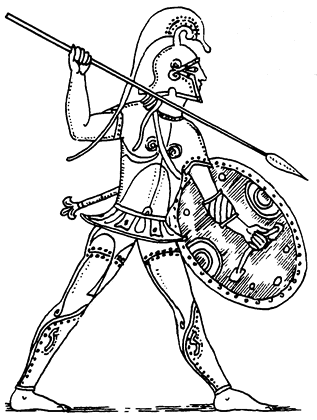

Спартанцы в ожидании полнолуния

Спартанцы в ожидании полнолуния

Однако мы немного забежали вперед. Поэтому отбросим несколько десятков лет на шкале времени и вернемся в начало периода, который ныне принято называть классическим. Это время ознаменовалось почти повсюду в Греции расцветом экономики и культуры (и педагогики, разумеется), чему способствовало поступательное развитие общественных отношений. Но всего этого не было бы, не сумей греки устоять против персов.

Сражений, в которых греки участвовали в разных комбинациях — в том числе и братоубийственных, друг против друга, — история сохранила множество. Мы остановимся на одном из самых известных — битве при Марафоне, которая напрямую никак не связана с темой этой книги, то есть с воспитанием и образованием (впрочем, впоследствии Марафон стал у греков, в первую очередь у афинян, краеугольным камнем военно-патриотического воспитания), однако события вокруг нее отлично демонстрируют, сколь разные взгляды на действительность существовали в греческих полисах и сколь непросты были отношения между ними, а также хотя бы намеком дают ответ на вопрос, почему при общих корнях на юге Балкан сформировались два столь несхожих подхода к воспитанию новых поколений — афинский и спартанский, о которых пойдет речь в следующих главах.

К середине первого тысячелетия до н.э. на греческом пространстве образовались два сильных центра притяжения — Афины и Спарта, вокруг которых по самым разным причинам группировались прочие полисы. Первые богатели за счет дани, собираемой с поставленных в жесткие рамки союзников, вторые — за счет захватнических войн. И в это же время, на рубеже VI и V веков до н.э., над Грецией нависла смертельная опасность. Персия, преодолевшая внутренние распри и усилившаяся стократно в правление Дария I, в 494 году до н.э. окончательно подавила восстание греческих городов-государств в Малой Азии, которые были включены в ее состав за пятьдесят с небольшим лет до этого Киром Великим. Кстати, локомотивом восстания выступил тот самый Милет, где еще полвека назад беззаботно философствовали ионийские любомудры. Вопль Милета о помощи, обращенный к соотечественникам в Балканской Греции, результата не дал — откликнулись лишь Афины и Эретрия (город на острове Эвбея), приславшие двадцать пять судов с воинами, что было явно недостаточно.

Разделавшись с греками на Малоазийском полуострове и близлежащих островах, Дарий замыслил подчинить греческую метрополию. Его не смутило то, что первый поход в 492 году до н.э., которым командовал его лучший военачальник Мардоний, закончился неудачей. Через два года, учтя прежние ошибки, персы вновь отправились на Балканы и, попутно покарав Эретрию, высадились с кораблей поблизости от Марафона, откуда до Афин было рукой подать. Афиняне немедленно выдвинулись им навстречу и одновременно послали в Спарту просьбу о подмоге. Но спартанцы прийти на помощь не спешили — дескать, обычай не позволяет им выступить до полнолуния.

Три дня армии персов и афинян стояли друг против друга. Персы готовили военную хитрость, а греки — казалось, почти без шансов на благоприятный исход — продолжали вглядываться в горизонт: не появится ли там облако пыли, поднятое идущими спартанцами. Но 13 сентября 490 года до н.э. выяснилось, что хитроумнее и удачливее оказались как раз афиняне: в жестоком сражении они смяли персов, которые значительно превосходили их численно.

Важнейшую роль в победе сыграла разведка греков, обнаружившая, что персы грузят на корабли конницу, которая составляла их ударную силу. Замысел персов состоял в том, чтобы, пока все афинские силы стоят у Марафона, направить корабли с конницей к Афинам и захватить город лихой атакой врасплох. Но греки опередили их и ударили первыми. Правда, есть и другая версия, которая сводится к тому, что персы никакой особой хитрости не готовили и захватить Афины с моря удумали уже после того, как потерпели поражение на суше, но и это им не удалось, поскольку греческий полководец Мильтиад опередил их, закрыв своим войском город, и персы уплыли несолоно хлебавши.

В любом случае этот день стал одним из самых славных в греческой, а может быть, и во всей европейской истории. Ведь афиняне — сами того, конечно, не подозревая — отстояли в этом, увы, далеко не последнем столкновении Востока и Запада право европейцев развиваться своим собственным путем.

А что же спартанцы, которых, кстати, древние греки обычно называли лакедемонянами, а их государство Лакедемоном? Они благополучно дождались полнолуния и прибыли в Афины — но уже после разгрома персов.

Дело тут вовсе не в трусости (уж что-что, а храбрость спартанцев не может быть поставлена под сомнение) и не в каком-то особенном коварстве, а в добровольной их обособленности от той части греческого мира, которая, хотя и раздробленная на самостоятельные полисы, все-таки тяготела к Афинам. К концу VI — началу V века до н.э. самоизоляция Спарты достигла такого уровня, что ее граждане без особого энтузиазма воспринимали свое родство с другими греками. Изначально это отчасти, возможно, связано с тем, что спартанцы и, скажем, афиняне были потомками различных протогреческих племен.

Как бы то ни было, спартанцы не видели ничего аморального в том, чтобы подождать, пока персы и афиняне разберутся между собой, а затем либо удовлетвориться победой греков, либо — если одолеют персы — стать на своих рубежах и драться до последнего. Между прочим, послов Дария, требовавших от них покорности, спартанцы сбросили в глубокий колодец, чем сознательно — это было как раз в их духе — лишили себя надежды на пощаду в случае неблагоприятного исхода войны.

Отличие Спарты от Афин состояло прежде всего в том, что она словно застряла в «архаической Греции», а сознание спартанцев законсервировалось на «военной» стадии. Во всех делах они по-прежнему уповали исключительно на силу оружия, а мир вокруг них менялся — в Афинах, где, по словам историка Фукидида (ок. 460 — ок. 400 до н.э.), «прежде всех перестали носить оружие в мирное время»{18}, и большинстве других полисов исподволь преобладали демократические тенденции. И чем заметнее становился этот процесс, тем большую настороженность он встречал со стороны спартанцев. Примерно за сто лет до Марафона Спарта, сохраняя общие для всех полисов видимые признаки государственного устройства, стала замыкаться в себе, отторгать внешние влияния и порой с откровенной враждебностью воспринимать все, что исходит из Афин.

«Спартанцам не разрешалось покидать пределы родины, чтобы они не могли приобщаться к чужеземным нравам и образу жизни людей, не получивших спартанского воспитания»{19}, — пишет Плутарх (ок. 45 — ок. 127). По этой же причине контакты с гражданами других полисов внутри страны строго регламентировались. Хуже того, время от времени эфоры (коллегия из пяти выборных должностных лиц, которые фактически руководили полисом) или герусия (совет старейшин, состоящий из двадцати пяти пожизненных членов) объявляли организованные погромы иностранцев — ксенеласии.

Способствовало автаркии и то, что в Спарте были введены деньги из железа и запрещены золотые и серебряные монеты (золото и серебро у частных лиц без затей конфисковались); это привело к почти полному прекращению торговли с соседями и упадку ремесел. «…В погоне за наживой, требующей бесконечных трудов и хлопот, не стало никакой надобности, поскольку богатство утратило всю свою ценность и притягательную силу»{20}. До минимума, близкого к нулю, был сведен и культурный обмен; закрытость способствовала тому, что спартанцы оказались в стороне от многих духовных и интеллектуальных достижений. Правда, нет худа без добра: «вместе с монетой исчезли и тяжбы; и нужда и чрезмерное изобилие покинули Спарту, их место заняли равенство достатка и безмятежность полной простоты нравов»{21}.

«Простота нравов», однако, привела к тому, что в полисе, превращенном в гигантский военный лагерь, начал складываться особый тип личности, основанный на невосприимчивости нового и подозрительности ко всему чужому. Недоверие к окружающему миру стало ядром политики Спарты. Позже, когда острота персидской угрозы отойдет в прошлое, противостояние Спарты и Афин приведет к Пелопоннесской и прочим войнам, которые будут сотрясать греческий мир на протяжении сотни лет в V и IV веках до н.э.

Стоит ли удивляться тому, что и система воспитания, утвердившаяся в Спарте, принципиально отличалась от афинской и была направлена исключительно на то, чтобы вырастить из мальчика-подростка-юноши воина — воина бесстрашного, выносливого, умелого. А любой человеческий материал, который не годился для этого, бестрепетно отбраковывался.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

12.8. В ожидании персика

12.8. В ожидании персика Несколько изменяет формулировку Стратагемы № 12 Чжао Чжунсэнь, фабричный рабочий из Кайфына, в статье в «Жэньминь жибао» от 5 февраля 1977 г.:«Труд — это борьба. В его процессе все время натыкаешься на противоречия и противостояние. Реагирование на

В ожидании русских

В ожидании русских Урсула фон Кардоф, самая близкая подруга Эльзы, вместе с незнакомыми ей женщинами на Аугсбургерштрассе передает по цепочке ведра с водой. Она — такая же изящная и беззаботная, какой была ее покойная подруга, но сейчас, когда в горящем зерновом складе

Спартанцы не убивали младенцев

Спартанцы не убивали младенцев Недавно учеными был развенчан один из мифов о Древней Спарте: они пришли к выводу, что кровожадный обычай спартанцев убивать слабых и уродливых детей – выдумка.С давних времен Древней Спарте, городу-государству на территории современной

Эти странные спартанцы

Эти странные спартанцы Спартанское государство располагалось в южной части греческого полуострова Пелопоннес, а его политический центр находился в области Лакония. Государство спартанцев в древности именовалось Лакедемон, а Спартой звалась группа из четырех (позднее

Спартанцы начинают действовать.

Спартанцы начинают действовать. Следующей весной Аристид и еще один изгнанник, Ксантипп, были избраны начальниками афинского войска. Теперь Мардоний действовал дипломатическим путем. Он попытался развалить союз Афин с пелопоннесцами, предлагая городу очень заманчивые

Спартанцы начинают действовать.

Спартанцы начинают действовать. Следующей весной Аристид и еще один изгнанник, Ксантипп, были избраны начальниками афинского войска. Теперь Мардоний действовал дипломатическим путем. Он попытался развалить союз Афин с пелопоннесцами, предлагая городу очень заманчивые

«Все жили в ожидании»

«Все жили в ожидании» Шишкина Мария Васильевна, 1910 год, рабочаяРаботали с семи до семи, без выходных, да еще рыли траншеи, так как немцы от нас были в 100 километрах. Один раз потопили пароход, люди ехали, и их всех, 300 человек, потопили. Опаздывать было нельзя, если опоздаешь на

Откуда взялись спартанцы

Откуда взялись спартанцы Кто такие спартанцы? Почему их место в древнегреческой истории выделено по сравнению с другими народами Эллады? Как выглядели спартанцы, можно ли понять, чьи родовые черты они наследовали?Последний вопрос кажется очевидным только на первый

Спарты и спартанцы

Спарты и спартанцы Происхождение названия «Спарта» достоверно не установлено. Между тем древнегреческое значение слова ?????? (Спарта) очень близко к понятию «род человеческий» – ??????? ?????. Как и у многих древних племен самоназвание означало просто «люди». Другое близкое

Ликург и спартанцы

Ликург и спартанцы Свобода по-спартанскиНаряду с Афинами другим ведущим государством Древней Греции была Спарта (или Лакония, Лакедемон). С нею в мировой истории связаны образцы мужественного, «спартанского» воспитания и военных доблестей.По законодательству Ликурга

В ожидании престола

В ожидании престола Став совершеннолетним, Павел ожидал, что мать передаст ему престол, но этого не произошло. Екатерина II не только не собиралась расставаться с властью, но и не допускала Павла к участию в каких-либо государственных делах. Она лишь позволила сыну

Как спартанцы воевали с аргосцами и что ответили они Аристагору

Как спартанцы воевали с аргосцами и что ответили они Аристагору Мы расстались со спартанцами тогда, когда они только что победили тегейцев и установили свою власть над соседней Аркадией. Вслед за этим пришел черед другого соседа Спарты — Аргоса.Спартанские войска

В ожидании приговора

В ожидании приговора К началу 1945 года здоровье Маннергейма серьезно пошатнулось. Его мучила экзема, которая распространялась с рук на голову и затылок, а потом и вовсе перешла на лицо. К тому же осенью 1945 года у него появились сильные боли в желудке. Врачи боялись, что у

В ожидании референдума

В ожидании референдума Накануне референдума Б. Н. Ельцин произвел кадровый маневр. Новым министром финансов стал близкий к команде Е. Т. Гайдара Борис Григорьевич Федоров[314], новым вице-премьером и министром экономики – Олег Иванович Лобов[315].«В начале апреля 1993