Союзы и скатывание к войне, 1890–1914

Наконец, для понимания изменений, которые происходили в эти десятилетия в системе великих держав, необходимо рассмотреть историю неустойчивой дипломатии союзов от отставки Бисмарка до внезапного начала Первой мировой войны. Хотя в 1890-е годы мир пережил лишь ряд относительно небольших конфликтов (китайско-японская, испано-американская и англо-бурская войны), а позднее более крупное, но все еще достаточно локальное столкновение — Русско-японскую войну, складывалась общая тенденция, по выражению Феликса Гильберта, к «цементированию» союзных блоков{497}. Наряду с этим со стороны большинства правительств ожидалось, что в случае развязывания очередной большой войны они выступят как участники одной коалиции. Это и повышало, и затрудняло оценку мощи того или иного государства, так как союзники как давали определенные дополнительные преимущества, так и создавали неблагоприятные условия.

В то же время тенденция перехода к дипломатии союзов, конечно, никак не затрагивала удаленные от всех Соединенные Штаты, а Японии касалась только в региональном аспекте, посредством создания Англо-японского союза в 1902 и 1905 годах. Но вследствие растущих в этот период взаимных страхов и соперничества идея создания союзных отношений все больше и больше захватывала европейские великие державы, даже островную Великобританию. Образование постоянных военных союзов в мирное время, редко наблюдаемое прежде, начал еще Бисмарк в 1879 году, когда он созданием Австро-германского союза пытался «взять под контроль» управление внешней политикой Вены и предостеречь Санкт-Петербург от резких шагов. По расчетам канцлера Германии это должно было побудить русских отказаться от своей «эксцентричной политики»{498} и вернуться в «Союз трех императоров», который они некогда создали. Но вместе с тем Бисмарк связал Германию обязательством защищать Австро-Венгрию в случае нападения на нее со стороны России. К 1882 году Берлин также заключил подобный взаимный договор с Римом на случай вторжения со стороны Франции, а на следующий год Германия и Австро-Венгрия предложили еще один секретный союз Румынии на случай российской агрессии. Исследователи данной темы утверждают, что Бисмарк преследовал в первую очередь краткосрочные цели защитного характера: успокоить своих слишком возбужденных друзей в Вене, Риме и Бухаресте, создать определенную дипломатическую изоляцию Франции и подготовить позиции для «отступления» на случай вторжения русских на Балканы. Вне всяких сомнений, это так. Но факт остается фактом: даже если истинная суть этих секретных соглашений не была известна общественности, своими заявлениями Бисмарк заставил и Францию, и Россию обеспокоиться собственной изоляцией и начать подозревать, что большой «кукловод» в Берлине организовал мощную коалицию для ведения войны против них.

И хотя собственная «тайная ниточка» Бисмарка к Санкт-Петербургу (так называемый «Договор перестраховки 1887 года») предотвратила формальный разрыв между Германией и Россией, эти запутанные, хитроумные попытки канцлера остановить дрейф России в сторону союза с Францией в конце 1880-х годов имели искусственный и отчаянный характер. Германия была главной помехой для реализации стремлений и Франции вернуть себе Эльзас-Лотарингию, и России — расширить свои владения в Восточной Европе. Ни у того, ни у другого государства не было иных кандидатов на континенте на роль равноценного участника союза, и подобный альянс сулил взаимные выгоды: французские кредиты и вооружение — для России и помощь русской армии — для Франции. Идеологические разногласия между французами, сторонниками буржуазных идей, и реакционным царским режимом несколько тормозили процесс сближения, но отставка Бисмарка в 1890 году и угрожающее поведение правительства Вильгельма II окончательно решили этот вопрос. К 1894 году Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии был противопоставлен Французско-российский альянс, участники которого несли определенные взаимные политические и военные обязательства до тех пор, пока существует Тройственный союз{499}.

Процесс создания альянсов во многих смыслах стабилизировал ситуацию на европейской политической арене. Между двумя сформировавшимися блоками возникло некое равновесие, что делало результаты любого возможного конфликта с участием великих держав более непредсказуемыми и, таким образом, менее вероятными, чем прежде. Преодолевшие изоляцию Франция и Россия переключились на решение африканских и азиатских вопросов. Этому способствовало снижение напряженности в Эльзасе и в Болгарии и то, что Вена и Санкт-Петербург в 1897 году фактически договорились заморозить свою активную деятельность на Балканах{500}. Кроме того, Германия переключилась на Weltpolitik, в то время как Италия в своей неподражаемой манере развязала войну с Эфиопией. К середине 1890-х годов в центре внимания оказались Южная Африка, Дальний Восток, долина Нила и Персия. Кроме того, это была и эра «нового витка абсолютизации роли флота»{501}, когда все государства стремились создать Собственный мощный флот, уверенные, что без этого не решить вопрос расширения и поддержки колоний. Неудивительно поэтому, что в это время Британская империя, хотя и стоявшая в стороне от европейских внешнеполитических течений, ощущала на себе огромное давление со стороны своих вечных соперников в лице Франции и России, а затем и новичков — Германии, Японии и США. При таких условиях важность военных договорных пунктов в европейских союзных блоках снижалась, поскольку всеобщую войну не способны были спровоцировать такие конфликты, как англо-французское столкновение в Фашоде (1898), или англо-бурская война, или схватка за концессии в Китае.

Но все же в более долгосрочной перспективе соперничество империй должно было затронуть отношения великих держав и в европейском контексте. К началу XX века давление на Британскую империю было таким, что окружение министра по делам колоний Джозефа Чемберлена потребовало положить конец «блестящей изоляции»[45] и вступить в альянс с Берлином, в то время как его коллеги по кабинету министров Бальфур и Лэнсдаун начали призывать к поиску дипломатических компромиссов. Целый ряд уступок США по Панамскому каналу, границе Аляски, тюленьему промыслу и т. д., скрытых под формулировкой «восстановление англо-американских отношений», решил вопрос стратегически ненадежного положения Великобритании в Западном полушарии и, что еще важнее, кардинально изменил устоявшееся мнение государственных деятелей XIX века о том, что англо-американские отношения всегда будет оставаться прохладными, сдержанными, а иногда и враждебными{502}. Создавая Англо-японский союз в 1902 году, британские политики также надеялись разрешить стратегический китайский вопрос, хотя и за счет поддержки Японии на определенных условиях{503}. А к 1902–1903 годам во влиятельных кругах Великобритании нашлись сторонники компромиссов и по колониальным проблемам с Францией, которая во время недавнего кризиса в Фашоде продемонстрировала, что не намерена воевать за контроль над Нилом.

И хотя все эти меры, на первый взгляд, касались лишь происходящего за пределами Европы, они все же косвенно повлияли и на положение великих держав на континенте. Решение британцами стратегических вопросов в Западном полушарии, а также поддержка, которую они могли получить со стороны японского флота на Дальнем Востоке, несколько ослабили давление на позиции королевского флота и повысили его шансы на успешное объединение своих сил в случае войны, а урегулирование англо-французских отношений укрепило безопасность Великобритании со стороны моря. Все это коснулось и Италии, которая со своей уязвимой береговой линией не могла позволить себе оказаться в противоположном Франции и Великобритании лагере. В любом случае к началу XX века как у Франции, так и у Италии были причины для улучшения отношений, связанные в первую очередь с финансами и интересами в Северной Африке{504}. Однако выход из Тройственного союза грозил Италии возобновлением полузабытых ссор с Австро-Венгрией. Наконец, даже создание Англо-японского союза не могло не оказать определенного влияния на систему европейских государств, так как он поставил под вопрос возможность вмешательства любой третьей силы в конфликт, когда в 1904 году Япония решила бросить вызов России в отношении будущего Кореи и Маньчжурии. Более того, когда разразилась война, определенные условия[46] Англо-японского и Франко-российского союзов в значительной степени побудили Великобританию и Францию, выступавших в этих соглашениях «второй стороной», активнее взаимодействовать друг с другом, чтобы не быть открыто втянутыми в данный конфликт. Поэтому неудивительно, что военные действия на Дальнем Востоке заставили Лондон и Париж быстро разрешить свои колониальные споры и уже в апреле 1904 года заключить соглашение (entente){505}. Таким образом был положен конец затяжному англо-французскому противостоянию, вызванному в 1882 году оккупацией британскими войсками Египта.

Но даже это, возможно, не вызвало бы известной «дипломатической революции»{506} 1904–1905 годов, если бы не влияние еще двух факторов. Во-первых, росло подозрение британцев и французов по отношению к Германии, цели которой были хотя и туманны, но весьма амбициозны и опасны, поскольку канцлер Бюлов и сам кайзер Вильгельм II заявляли о начале «века Германии». В 1902–1903 годах боевой флот Германии, построенный, как предполагалось, в первую очередь для противодействия британскому, заставил адмиралтейство Великобритании задуматься о контрмерах. Кроме того, если цели Германии относительно Австро-Венгрии вызывали беспокойство у Парижа, то устремления империи в Месопотамии не нравились уже британским империалистам. Обе страны с растущим негодованием наблюдали за дипломатическими усилиями Бюлова разжечь войну на Дальнем Востоке в 1904 году и попытками втянуть их в нее. Причем этот конфликт был выгоден в первую очередь Берлину{507}.

Еще большее влияние на расстановку сил и отношения в Европе оказали оглушительные победы Японии на море и на суше в последней войне, которые совпали с масштабными волнениями, прокатившимися по России в 1905 году. Неожиданное исключение России из «высшей лиги» на несколько ближайших лет изменило военный баланс в Европе в пользу Берлина, ухудшив тем самым перспективы Франции в противостоянии Германии даже в сравнении с 1870 годом. Так что лето 1905 года давало Германии, возможно, лучший шанс для удара в западном направлении. Но общественные беспорядки внутри страны, желание улучшить отношения с Россией, а также сомнения относительно британцев, которые уводили свои линкоры из китайских в домашние воды и намеревались поддержать французов в случае нападения Германии, останавливали кайзера. Вместо того чтобы развязать войну, Берлин сделал ставку на достижение побед на дипломатическом фронте, вынудив своего главного врага — французского министра иностранных дел Делькассе покинуть пост, а также настояв на проведении международной конференции, призванной не дать Франции реализовать свои претензии на Марокко. Однако результаты встречи в Альхесирасе, большинство участников которой поддержали «особые права» Франции на Марокко, лишь подтвердили, насколько сильно сократилось внешнеполитическое влияние Германии после ухода Бисмарка, несмотря на бурный рост страны в промышленном и военном отношении{508}.

Первый марокканский кризис вернул соперничество на мировой арене из Африки на европейский континент. Три более значительных события только укрепили эту тенденцию. Первым было подписание Англо-русского соглашения (entente) 1907 года по Персии, Тибету и Афганистану, представлявшее собой сугубо региональное дело, вместе с тем оно не только разрешило азиатские споры, существовавшие между Лондоном и Санкт-Петербургом и на протяжении всего XIX века воспринимаемые как само собой разумеющиеся, и облегчило британцам защиту своих интересов в Индии, но и заставило встревоженных немцев ощутить себя в Европе в «окружении врагов». И хотя еще немало было британцев, особенно в либеральном правительстве, которые не видели себя участниками антигерманской коалиции, их доводы ослабило второе событие — развернувшаяся в 1908–1909 годах англо-германская «гонка вооружений на море», которую вызвали развитие кораблестроительных планов адмирала Тирпица и страх британцев потерять свое главенство даже в Северном море. Когда в последующие три года британские усилия уменьшить градус этого соперничества встретились с обращением Германии к Лондону сохранять нейтралитет в случае возможной войны в Европе, подозрительные британцы отступили. Они, как и французы, с опаской наблюдали за развитием кризиса на Балканах 1908–1909 годов, когда Россия выразила свое возмущение по поводу формальной аннексии Австро-Венгрией областей Боснии и Герцеговины, в ответ Германия потребовала от России принять это как свершившийся факт или готовиться к последствиям{509}. Ослабленные недавней войной с Японией русские согласились с аннексией. Вместе с тем подобное дипломатическое запугивание вызвало в России рост патриотических настроений, увеличение военных расходов и определенное сближение с потенциальными союзниками.

Несмотря на предпринимаемые периодически с 1909 года попытки разрядить напряжение между государствами, налицо было укрепление тенденций к «цементированию» альянсов. Второй марокканский кризис 1911 года, во время которого британцы активно выступили на стороне Франции против Германии, привел к росту патриотических настроений в двух последних и значительному увеличению их армий, поскольку националисты открыто заявляли о возможности начала войны уже в самое ближайшее время, а в Великобритании кризис заставил местное правительство оценить свои военные аппетиты как на море, так и на суше в случае присоединения к войне в Европе{510}. Год спустя ошибка дипломатической миссии в Берлине под руководством британского министра лорда Хольдена и дальнейшее расширение германского флота вынудили Лондон подписать в ноябре 1912 года компромиссное военно-морское соглашение с Парижем. К этому же времени нападки итальянцев на Турцию оказались поддержаны государствами Балканской лиги, которая, прежде чем распасться, фактически изгнала Османскую империю из Европы. Именно возврат к старому «восточному вопросу» и стал ключевым третьим событием, отчасти потому, что активные устремления конкурирующих балканских стран получить для себя определенную выгоду фактически не были подконтрольны великим державам, отчасти потому, что некоторые новообразования угрожали жизненным интересам ряду держав: усиление Сербии встревожило Вену, а перспектива роста германского военного влияния на Турцию вызвала беспокойство у Санкт-Петербурга. Убийство эрцгерцога Фердинанда в июне 1914 года, спровоцировавшее выступление Австро-Венгрии против Сербии и дальнейшие ответные меры России, действительно выглядело как искра, попавшая на пороховую бочку{511}.

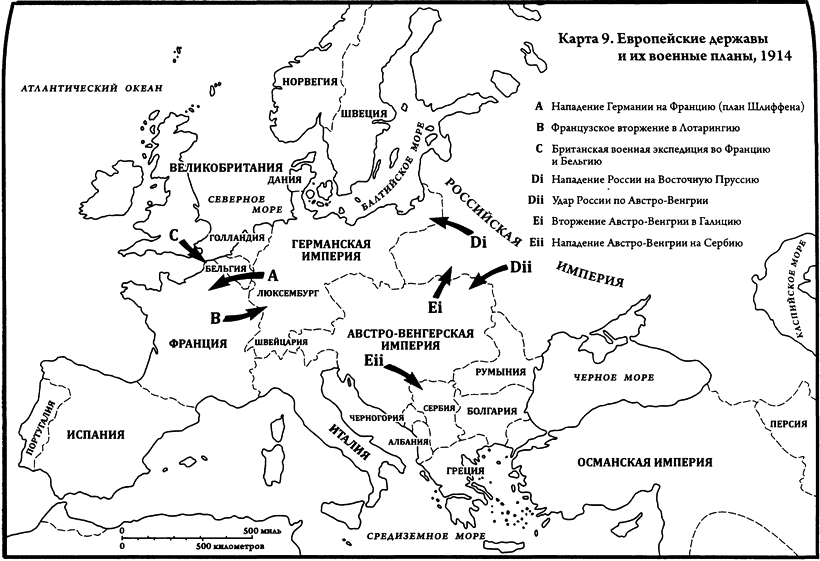

Политическое убийство, совершенное в июле 1914 года, — один из самых известных исторических примеров того, как отдельное событие может запустить всеобщий кризис, а затем и вызвать мировую войну. Требования Австро-Венгрии к Сербии, отклонение сербского призыва к примирению и последовавшее нападение на Белград привели к мобилизации российской армии на помощь своему союзнику на Балканах. Это, в свою очередь, вынудило прусский генштаб приступить к реализации плана Шлиффена, то есть нанести упреждающий удар на западном направлении — по Бельгии и Франции, следствием чего стало втягивание в конфликт и Великобританию.

И хотя каждая из великих держав в этом кризисе действовала исходя из сугубо национальных интересов, можно было утверждать также, что их решение включиться в войну было продиктовано и их собственными оперативными планами. С 1909 года Германия взяла на себя не только дипломатические, но и военные обязательства по отношению к Австро-Венгрии, причем в такой степени, в какой Бисмарк никогда не рассматривал этот вопрос. Кроме того, германский оперативный план теперь включал в себя молниеносное и массированное нападение на Францию через Бельгию вне зависимости от причины войны. В то же время военные стратеги Вены продолжали колебаться между своими целями, все больше, однако, склоняясь к тому, чтобы нанести первый удар по Сербии. Получив от французов финансовую поддержку, Россия связала себя обещанием в случае войны провести скорейшую мобилизацию и ударить к западу от своих границ. Между тем в 1911 году Франция приняла известный план XVII, который включал в себя стремительный захват Эльзас-Лотарингии. А после того как вероятность участия Италии на стороне своих партнеров по Тройственному союзу значительно снизилась, возросла возможность британского военного вмешательства в дела европейского континента в случае нападения Германии на Бельгию и Францию. Разумеется, в каждом генштабе были уверены, что все решает скорость, а значит, как только столкновение окажется неизбежным, необходимо оперативно провести мобилизацию сил и выдвинуть их к границе раньше, чем это сделает противник. В первую очередь это было верно в отношении Берлина, чья армия была готова нанести удар на западе, а затем быстро вернуться к восточным границам для отражения атаки русских, значительно уступавших в скорости переброски войск, но так же рассуждали и другие. В случае большого кризиса военные стратеги начали бы действовать раньше дипломатов{512}.

Проблема этих военных планов заключалась не только в том, что, как оказалось впоследствии, они были выстроены по типу домино и падение первого обрушило все остальное. Важнее то, что вероятность коалиционной войны, причем затяжного характера, была намного выше, чем, скажем, в 1859 или 1870 году, хотя мало кто из современников это осознавал. Печально известное заблуждение о том, что война, начавшаяся в июле-августе 1914 года, должна будет «завершиться уже к Рождеству», обычно объяснялось неучтенным в прогнозах фактом, что скорострельная артиллерия и пулеметы сделают невозможным ведение маневренной войны и загонят войска в траншеи, откуда их не так легко выбить; а дальнейшее использование длительных артиллерийских обстрелов и масштабных наступлений пехоты не давало решения, так как пушечные снаряды просто перепахивали землю и предупреждали противника о направлении будущей атаки{513}. Подобная же ситуация складывалась и на флоте: адмиралтейства европейских государств недооценивали требования грядущей войны, готовясь к решающим прямым столкновениям флотилий и не учитывая должным образом географию Северного моря и Средиземноморья, а также новые виды вооружения (мины, торпеды, подлодки), которые на практике затрудняли проведение традиционных операций{514}. Поэтому и на море, и на суше чисто технически достижение молниеносной победы было практически невозможно.

Все это, конечно, так, но ситуацию следует рассматривать в контексте системы союзов как таковой{515}. В конце концов, если бы остальные великие державы, сохранив нейтралитет, позволили русским атаковать Австро-Венгрию, а немцам повторить свой поход на Францию 1870 года, то перспективы победы (пусть немного отсроченной) оказались бы бесспорными. Но существование коалиций означало, что, даже если одна из воюющих сторон была разгромлена в ходе кампании или обнаруживала нехватку необходимых ресурсов для продолжения войны, она не выходила из противостояния, так как всецело полагалась на помощь союзников. Забегая немного вперед, отметим, что едва ли Франция смогла бы вести войну после губительной для нее «бойни Нивеля» и последующих мятежей 1917 года, Италия — избежать полного краха после поражения в битве при Капоретто (1917), а Австро-Венгерская империя — продолжить сопротивление после чудовищных потерь армии в 1916 году (или даже после поражений в Галиции и Сербии в 1914 году), если бы каждая из них не получила своевременную поддержку от союзников. Таким образом, система союзов сама по себе фактически гарантировала, что война не закончится слишком быстро, а значит, победа в этой затяжной дуэли, как и в больших коалиционных войнах XVIII столетия, будет на стороне союза, который наилучшим образом сочетает в себе как военные (и на суше, и на море), так и финансовые, промышленные и технологические ресурсы.