2. Американский и европейский капитализм после войны

2. Американский и европейский капитализм после войны

Все это я привожу как пояснение того факта, что в первые годы после войны американский капитал занял прочное положение. Тут не место говорить об этом факте подробнее: это — одна из главных тем второй части моей книги, где будет речь о 1919–1926 гг.

Пока только укажу, что сейчас же после войны наблюдался интересный социологический феномен: Америка осталась на прежней позиции прочного денежного хозяйства, а Европа обнаружила как бы тенденцию к возвращению к стародавним, давно забытым временам, к векам, когда государственное банкротство являлось бытовым, никого особенно не смущавшим, периодически возвращавшимся, хоть и не через правильные промежутки времени, событием, вроде, например, наводнения или градобития, или падежа скота.

В первые годы после войны, когда в целом ряде стран последовала небывалая бумажная инфляция, когда воцарилась полная оторванность (вполне откровенная, нисколько не маскируемая) эмиссии бумажных денег от возможного их золотого обеспечения, когда государственное банкротство сделалось таким же нормальным способом устройства финансовых дел, каким прежде, например, был заем или новый налог, тогда некоторые финансисты высказали мысль, что все эти явления 1919 и следующих годов уже бывали, хотя и в несколько ином виде, например в XVIII в., и что вообще на столетие (1814–1914 гг.) от конца наполеоновских войн до начала великой катастрофы 1914 г. нужно смотреть как на исключение, а на мнимые деньги, на постоянные государственные банкротства и тому подобные явления следует смотреть как на правило, как на нечто гораздо более естественное и длительное; что ряд счастливых и исключительных условий позволил Европе целое столетие поддерживать золотое или находящееся в установленных и зависимых от золота отношениях бумажное обращение; что все правила так называемой теории финансов ни малейшего научного, т. е. обязательного, значения не имеют и иметь не могут, ибо все так называемое «финансовое право» есть попытка сделать из долго державшихся обычаев финансового быта XIX столетия мнимо-научную теорию.

Инфляция была не только неминуемым последствием войны, но и столь же неизбежным последствием социального, политического, психологического сдвига, который повлекла за собой вся сложившаяся после войны ситуация. Все капиталистические государства боялись вызвать революцию, отказываясь от инфляции бумажных денег; альтернатива была именно такая: или революция голодающих масс, или хотя бы временное государственное банкротство. Поясним эту мысль.

Война 1914 г. вспыхнула в такой период экономической истории человечества (и, в частности, Европы), когда и без того жизнь с каждым годом сравнительно не очень быстро, но непрерывно дорожала. Экономисты считают теперь возможным установить такие общие характеристики: с 1825 по 1850 г. — медленное и непрерывное удешевление предметов первой необходимости; с 1850 по 1869 г. (под влиянием, между прочим, открытия громадных золотых россыпей в Калифорнии) — вздорожание жизни; с начала 70-х годов, особенно с 1873 до 1895 г. — новое удешевление жизни; с 1895 г. до начала войны 1914 г. — вздорожание, которое с начала войны кое-где приобретает катастрофически быстрый характер. Это вздорожание с 1921–1924 гг. начинает (далеко не всюду) приостанавливаться, и кое-где (например в Англии) обнаруживается известная тенденция возвратиться к довоенному темпу.

Для Франции, например, это вздорожание за время войны выразилось в том, что общая стоимость товаров (как пропитания, так и одежды) повысилась к концу 1918 г. более чем в четыре раза сравнительно с началом 1914 г.[201] Что же было делать? Отказать рабочим в соответственном или хотя приближающемся к норме увеличении заработной платы значило вызвать взрыв. Пойти на это послевоенный капитализм в Западной Европе не отваживался. Не забудем, что, не говоря уже о побежденных странах, ведь и в «странах-победительницах» настроение рабочих в первые годы после войны было очень раздраженное. Неистовая, неслыханная, длительная бойня еще у всех была в памяти. И вопросы о том, кто «виновен» и кто «невиновен» в войне, кто и в котором часу послал (и куда именно) телеграмму в июльские дни 1914 г., — все эти препирательства казались тогда народным массам бессмысленными и даже оскорбительными по своей явной ничтожности, при воспоминании о миллионах трупов, только что зарытых в землю.

Руководящие верхи капиталистического мира во всех странах Европы в первое время после войны ни в каком случае не могли и не хотели вести себя сколько-нибудь вызывающе. В России, рядом, шла социальная революция, и это тоже на первых порах не поощряло к «тактике сопротивления». Только постепенно это положение (и то не всюду) начало меняться. Финансовая политика (или, точнее, политика государственного банкротства в той или иной мере, на тот или иной срок) диктовалась не только неуплаченными векселями, бывшими в американских руках, но и необходимостью так или иначе дать работу, хотя половинную, кусок хлеба, хотя урезанный, раздраженным массам.

А там, где решались отказаться от инфляции, беспрекословно соглашались на содержание долгими годами за государственный счет миллионной армии безработных, соглашались некоторое время и на колоссальные денежные субсидии для поддержки шахт и других предприятий, как, например, в Англии. 1919 год был в Англии годом стачек и подготовки к стачкам, которые иногда предотвращались с большими трудностями вмешательством правительства и (обыкновенно, в 1919 г.) уступками хозяев. Было не очень спокойно в стране. В начале марта произошел бунт в войсках — в Кинмель-парке, в канадской дивизии. Приходилось действовать с крайней осторожностью. В рабочих кругах многие явно сочувствовали революции в России, а в армии говорили о нежелании вести внутреннюю войну вслед за внешней. Это брожение продолжалось и в 1920 г. Не только в войсках, но и в полиции было очень неблагополучно.

Весной 1919 г. Ллойд-Джордж принял депутацию от лондонской полиции, просившую об улучшении своего положения и довольно открыто угрожавшую стачкой. Правда, до стачки дело не дошло, но уже в 1919–1921 гг. пришлось так или иначе, полностью в одних случаях, частично — в других, удовлетворить требования полиции. Ясно было, что при этих условиях было бы очень неосторожно до поры, до времени слишком уповать на войска и полицию и с легким сердцем провоцировать революционное выступление рабочих. Политика уступок диктовалась всеми обстоятельствами. Отстоять себя от социальной революции западноевропейскому капитализму пока удалось. Но отстоять себя от тех требований, с которыми рабочий класс выступал вполне единодушно, европейскому капиталу в 1919 и следующих годах удавалось очень редко. Да он и не хотел доводить до решительной «пробы сил», в особенности в первые годы после войны. И это еще больше иллюстрирует силу и степень прочности и уверенности в себе американского капитала после войны, сравнительно с европейским.

Что характерно и для внешней и для внутренней политики американского капитала в первые годы после войны? Наступление, вызов, полная уверенность в победе как над соперниками извне, так и над революционерами внутри. Что характеризует и внешнюю и внутреннюю политику европейского капитала в 1919–1922 гг.? Банкротство, неплатеж долговых обязательств внешнему кредитору, выпуск ничем не обеспеченных бумажных денег, отступление перед американской промышленностью, американской торговлей, американскими банковскими захватами, перед диктатурой нью-йоркской биржи и одновременное отступление перед своим пролетариатом, перед его основными требованиями — откуда угодно добыть для него работу и пропитание.

На этой почве и развивалась отмеченная выше болезненная и литературно-преувеличенная уверенность в «гибели Европы» и т. п.; чувствовались глухие толчки и сотрясения, а воображение уже видело всепоглощающее землетрясение; самовластный хозяин жизни, царивший перед 1914 г. и начавший войну в 1914 г., — европейский капитализм — оказался в 1919–1922 гг. (да отчасти и позже) в трудном внутреннем и внешнем положении, а впечатлительным литераторам, дилетантам и художникам слова начинала мерещиться даже не революция, а гибель Европы и едва ли не всей человеческой культуры. «Гибель» не пришла, да и слово это в данном случае не имеет ясного смысла[202].

Европейский капитал постепенно стал отвоевывать у американского некоторые прежние позиции, и 1924 год, а особенно 1925–1926 годы были во многом уже непохожи на 1919 или 1920 годы. Как пойдет дальше борьба американского и европейского капиталов, мы не знаем, но отметить этот факт необходимо.

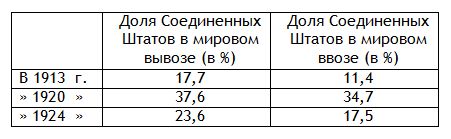

По данным, собранным Лигой наций, общая картина торговой деятельности Европы и Америки рисуется в таких цифрах:

Цифровой материал, касающийся столь же показательных категорий фактов, дает при сравнении подобные же результаты. Ясно, что Европа после тяжкого кризиса и болезненных потрясений первых лет, следовавших за войной, начинает (с 1924 г.) оправляться.

Все же при всех этих оговорках, читатель, вспоминая первые страницы этой книги, должен уяснить себе, что если еще до войны 1914 г. американский капитал выступил в качестве фактора громадного значения, то в самые первые годы после 1914–1918 гг. это значение увеличилось в огромной степени.

Значение же это (если оно будет усиливаться) для капитала европейского, конечно, — роковое: земной шар становится еще теснее, чем был; те отдушины, которые отдаляли взрыв, которые мешали наступлению внешних и внутренних катаклизмов, могут теперь закрываться одна за другой. Классовая борьба внутри социального организма каждой капиталистической державы, международная борьба извне не могут не обостряться особенно резко в Европе, если будет развиваться дальнейшее победное шествие американского капитала после остановки и некоторого его отступления в 1924–1926 гг.

После небывалых кровопролитий, начавшихся в 1914 г. и лишь очень постепенно прекратившихся после 1919 г., пережившие эту эпоху поколения могут оказаться на некоторое время слишком утомленными и истощенными для новых напряжений воли, для новых внешних и внутренних войн. Но почва для новых революций, как и для новых войн, безусловно существует. «Факты революционны, хоть люди и не революционны»[203]. И если увлекаются и фантазируют те, кто видят в развивающейся после 1919 г. исторической эволюции признаки какой-то «гибели Европы», то ничуть не менее фантазируют и те, кто провозглашают будто бы наступившую эру «пацифизма» во внешних отношениях и социального «умиротворения» во внутренних отношениях европейских держав. И тени основания для всех этих благодушных мечтаний нет, и сами мечтатели (поскольку они вообще искренни) слишком склонны иногда принимать еще продолжающееся утомление за уже наступившее «умиротворение».

Ни «гибели», ни «спасения»: продолжающаяся непрерывная, часто бурная и болезнетворная, эволюция, продолжающаяся характерная для социологической природы капитализма одновременная внешняя (международная) и внутренняя (классовая) борьба его за свое существование и преобладание, борьба, развивающаяся для американского капитала в условиях более благоприятных, чем до 1914 г., для европейского капитала — в условиях в общем менее благоприятных, как внешних, так и внутренних, — борьба, в долгом процессе которой дальнейшие катаклизмы, болезненные сдвиги и столкновения остаются более чем вероятными. Даже можно выразиться так, что скорее было бы невероятно уж очень длительное отсутствие этих явлений.

Анализу основных явлений полной глубочайшего исторического интереса эпохи, наступившей после окончания мировой войны, я надеюсь посвятить особую книгу.

1927 г.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

10. ПОСЛЕ ВОЙНЫ

10. ПОСЛЕ ВОЙНЫ На Нюрнбергском трибунале цитировался отчет Альфреда Йодля, подготовленный для совещания у фюрера 25.10.44 г.: «Русские преступления в Восточной Пруссии должны использоваться военной пропагандой. Для этого фотоснимки, опросы свидетелей, репортажи с места

10 После войны

10 После войны На Нюрнбергском трибунале цитировался отчет Альфреда Йодля, подготовленный для совещания у фюрера 25.10.44: «Русские преступления в Восточной Пруссии должны использоваться военной пропагандой. Для этого фотоснимки, опросы свидетелей, репортажи с места

После войны

После войны Нам хорошо известна линия развития отечественного стрелкового оружия и в какой-то мере – оружия вермахта. И в том, и в другом случае имело место создание так называемого «промежуточного патрона» и автомата под этот патрон. Однако в США и других странах

После войны

После войны В мае 1941 г. Сталина назначают главой Правительства СССР, а с началом войны — председателем Государственного Комитета Обороны — высшего органа власти СССР, созданного на время войны и сосредоточившего в своих руках высшую законодательную и исполнительную

1. Американский капитализм после окончания междоусобной войны 1860–1865 гг. Индустриализация страны. Протекционизм. Тресты. Новейшие явления в жизни американского финансового-капитала

1. Американский капитализм после окончания междоусобной войны 1860–1865 гг. Индустриализация страны. Протекционизм. Тресты. Новейшие явления в жизни американского финансового-капитала Чтобы понять роль Соединенных Штатов в мировой войне и после мировой войны, необходимо

VI. К. МакЛай. Морские десантные операции и европейский театр военных действий во время войны Аугсбургской лиги, 1688-97 гг. (отрывок)[74]

VI. К. МакЛай. Морские десантные операции и европейский театр военных действий во время войны Аугсбургской лиги, 1688-97 гг. (отрывок)[74] «В феврале 1691 года на Союзнической Конференции, проведенной в Гааге, англичане и голландцы обсудили предложения по десантам во Францию.

12 АПРЕЛЯ, СУББОТА, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ. АМЕРИКАНСКАЯ ТАКТИКА И АМЕРИКАНСКИЙ БОЕЦ

12 АПРЕЛЯ, СУББОТА, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ. АМЕРИКАНСКАЯ ТАКТИКА И АМЕРИКАНСКИЙ БОЕЦ Журналистам продемонстрировали список разыскиваемых иракских руководителей, составленный в виде колоды карт, где Саддам Хусейн стал тузом пик, его сыновья Удай и Кусай, червовым и

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ВОЙНЫ КАЗАКОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ВОЙНЫ КАЗАКОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ После окончания Ливонской войны казаки возвратились на Дон, и перед ними встал их главный вопрос — война против Крыма и овладение Азовом, их собственностью, из которого казаки были изгнаны турками. Вместо

10. Войны Германика с местным населением после прибытия флота в «Германию» — это войны Кортеса-Ермака с ацтеками в Мексике

10. Войны Германика с местным населением после прибытия флота в «Германию» — это войны Кортеса-Ермака с ацтеками в Мексике 10.1. Общая схема соответствия Итак, прибыв в «Германию», Германик начинает борьбу с «германцами». Описывается тяжелая война, успех в которой

После войны

После войны Величайшая война в истории человечества закончилась.15 октября 1815 г. фрегат «Нортумберленд» бросил якорь у острова св. Елены.Еще не были погребены все, кто сложил голову в 1812 г., еще лежали в развалинах города и села, Березина и старая Смоленская дорога хранили

99. ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДСТВИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» ДЛЯ СССР

99. ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДСТВИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» ДЛЯ СССР После окончания Второй мировой войны соотношение сил между ведущими державами принципиально изменилось. Значительно усилили свои позиции США, в то время

5.3.8. Центр и периферия международной капиталистической системы. Капитализм центра (ортокапитализм) и периферийный, зависимый капитализм (паракапитализм)

5.3.8. Центр и периферия международной капиталистической системы. Капитализм центра (ортокапитализм) и периферийный, зависимый капитализм (паракапитализм) Вслед за становлением всемирного исторического пространства шло формирование всемирного капиталистического рынка,

После войны

После войны О полководческой деятельности Говорова по прорыву и снятию блокады хорошо известно и о ней много писали. За успешное проведение операции ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Затем он умело руководил действиями советских фронтов по разгрому

После войны

После войны Когда окончилась война, Михаил Минин остался в армии. В 1959 году окончил Военно-инженерную академию им. Куйбышева в Москве. Потом служил в войсках стратегического назначения, а демобилизовался в 1969 в звании подполковника. В 1977 году он переехал в Псков, где и

После войны

После войны Война кончалась, и руководство советской разведки решило перебросить Хохлова в Румынию под видом польского беженца. Тому, кто мечтал о карьере в кино, предстояло стать кадровым разведчиком за границей. Однако дальше все стало разворачиваться совсем по другой

«Лишь бы не было войны» Жизнь северной глубинки после войны

«Лишь бы не было войны» Жизнь северной глубинки после войны Ольга Онучина Школа № 2, г. Няндома, Архангельская область, научный руководитель Г.Н. Сошнева Военное детствоГерои моего исследования родились и выросли в северной глубинке, а детство их пришлось на Великую