Добровольцы Рейха

Добровольцы Рейха

Геннадий Александрович Харьковский в Германию попал со всей семьей — отец, мать, пять дочерей и два сына. Судя по его рассказу, завербовались сами. Им повезло — попали к людям с доброй душой, так что «ту неволю называть неволей нельзя. Это надо быть извергом по отношению к доброму человеку».

Что же так умилило Геннадия в его 17 лет?

Их привезли в большое имение в Саксонии. Судите сами по числу занятых — «двенадцать военнопленных англичан, четыре француза, двое русских, три белорусские каторжанки, два десятка местных и еще наша семья, девять человек». Пятьдесят с лишним всего.

«Хозяин поселил нас в щитовой домик, выдал на каждого по три байковых одеяла, наволочки, простыни. Мать моя расплакалась, когда увидела эту гору одеял и постельного белья. Ведь дома мы спали на соломе, с блохами да клопами, укрывались рядном.

Хозяйка посмотрела на нас, детей, все были мы пострижены, как бараны, и сказала матери и отцу, чтобы они не стригли нас, а отпустили волосы. И вот, когда волосы отрасли, хозяйка показала матери, как делать красивые прически и повязывать бантики. Затем принесла одежду для нас, подогнанную по росту. И мы сразу преобразились, стали похожи на людей.

А до этого нас немецкие дети и подростки обзывали «блондаффе» (белобрысая обезьяна), хотя хозяйка или хозяин, когда это слышали, их ругали. Но фактически мы такими и были. Что мы видели, что изучали, чему учили нас на родине? И я за ту кличку не злился и не злюсь. Ведь немцам также (?! — В. А.) вдалбливалась ненависть к другим нациям.

Словом, в Германии я познал, что такое культура общения, земледелия. Да и вообще культура работы, когда не будешь отлынивать или делать что-то тяп-ляп. Меня приучили к честному, добросовестному труду, без халтуры. И я за это благодарен своему бывшему хозяину господину Нейману. Я бы с удовольствием съездил в Германию, чтобы повидаться со своими хозяевами. Наверное, их уже нет в живых, но у них были дети, девочка и мальчик, не помню, как их звали.

Может, мой отклик и не такой, как вам нужен, но я не могу лгать. Описал, что было».

Вот такое письмо, такие воспоминания. Это его, Геннадия Харьковского, позиция, спорить с ним не собираюсь, пусть остается при своих взглядах.

Невольство, говорят в народе, тяжело и скоту. А если человеку, оторванному от родины, оно в охотку, если все равно ему, какое небо над ним, какая речь кругом, что же — его воля. Только раб, счастливый в рабстве, не осознающий своего холопского, унизительного положения, лобызающий барскую руку, — вдвойне раб. Глубока лакейская психология!

В письме Харьковского ни слова о том, когда и как он оказался на чужбине, что творилось на его родине, в Донбассе, в ту пору, когда фрау Нейман, может быть, из самых лучших побуждений, учила «этих дикарей» с Востока нормальным манерам. Подумать только, даже повязать дочерям бантики не умели, вот уж точно — Steppenvolk!

Что ж, восполню пробел.

…С той давней поры, когда к металлургическому заводу и шахте, хозяйству английского предпринимателя Джона Юза, прилепились первые казармы, сложенные из серого бутового камня, улицы в Юзовке называли линиями. От курящегося едкой пылью террикона линии задами сползали к крутой балке, где неспешно текла мутноватая речушка, и взбирались по затяжному склону на Донскую сторону.

Вскоре после революции Юзовку — в духе времени — переименовали. Теперь ее называли: Сталино. Понятно, кому отдавали честь. На центральной улице — Первой линии — поднялись кирпичные дома, ее покрыли асфальтом, от металлургического завода до вокзала пустили троллейбус. Но вправо и влево от этой магистрали цивилизации все оставалось по-прежнему. Весной линии утопали по колено в грязи. Первые тропки прокладывались к колонкам, как часовые, замершим на перекрестках.

Жили здесь рабочие металлургического завода и ближних шахт — слесари, лесогоны, навалоотбойщики, продавцы, мелкий чиновный люд. Русская речь мешалась с украинской, гармошка перекликалась с ассирийской зурной, бешбармак оказывался на одном столе с мацой.

Война, казалось, мало затронула Двенадцатую линию. Со стороны она выглядела такой же, как прежде. Но первое впечатление было обманчивым. Над замерзшей улицей лишь кое-где теплились дымки. В городе, стоящем на угле, угля не было.

Вода из обледеневших по самую макушку колонок текла жидкой струйкой раз в день, и к ним выстраивались с салазками хмурые очереди.

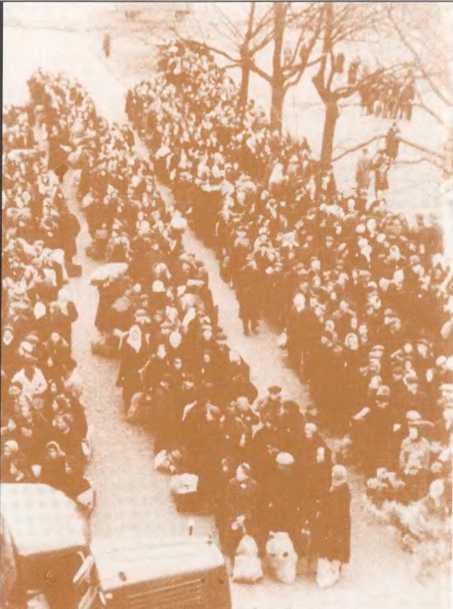

Под каждой крышей жили свои надежды, свои заботы, тревоги… Мальчишки первыми приносили горестные вести. В поселке Александрова за колючей проволокой держат пленных — улица бросалась к лагерю: а вдруг там найдется свой?! На Калиновке в шурф старой шахты бросают людей… Шахту-могилу обходили десятой дорогой. В Марьинке кто-то пустил ракету — условный сигнал для советских самолетов. Арестовали и расстреляли 119 заложников… Прямо с биржи труда, не позволив несчастным даже собрать узелки, на вокзал погнали три согни шахтеров. На вагонах было написано: Volont?r. Добровольцы.

Фирма «Берг-Гюнте-Ост», созданная по распоряжению Геринга, безуспешно вербовала инженеров и рабочих восстанавливать шахты. Тогда власти прибегли к испытанному способу — облавам.

В магазины Юзовки (оккупанты вернули городу старое название) завезли соду, соль и анилиновые краски. Больше ничего на прилавках не было, но «Голос», был такой листок в Германии, вещал с немецкого голоса и это расценил как большое достижение.

В городскую управу люди приносили письма, чтобы переправить их в Берлин… Через много лет после войны в германском архиве я встретил эту почту.

Адрес на конверте написан по-немецки и по-русски: «Германия, Берлин, улица принца Фридриха Карла 1». На двух языках значился и обратный адрес: «Украина, Донбасс, Юзовка, 12-я линия, д. № 53, Дрозин Н. И.».

В конверте лежало письмо.

«Брат мой, Алексей Ильич Дрозин, во время гражданской войны 1917–1919 гг. сражался в рядах Добровольческой армии Деникина — Врангеля. В 1919 г. с остатками Добровольческой армии он эвакуировался из России. Связь с ним была потеряна, т. к. вести с ним переписку было опасно. По имеющимся сведениям, мой брат как химик с высшим образованием работал то ли в Германии, то ли в Бельгии. Очень прошу редакцию помочь мне разыскать моего брата или, по крайней мере, указать, как я могу его разыскать. Мой адрес: г. Юзовка (Сталино). 12-я линия, № 53.

12/11–42. Николай Дрозин».

Второе письмо хранило тревогу о чьем-то сыне:

«Сын мой, Михайлов Иван Николаевич, 15/Х—41 отправился со ст. Щегловка через ст. Ясиноватая (Донбасс) вместе с эшелоном, в котором ехали преподаватели и студенты Сталинского (Юзовского) индустриального института. Эшелон направлялся в Западную Сибирь.

По имеющимся у меня сведениям, эшелону пройти к намеченной цели не удалось, так как все пути от Сталино были уже перерезаны. По-видимому, все лица, ехавшие указанным эшелоном, в том числе и мой сын, попали в плен. Прошу навести справку и сообщить мне, где находится мой сын…»

Не раскрывая конвертов, в редакции знали, что в них: мольба о сыне, муже, брате, отце… Такой была ежедневная почта, и к ней уже притерпелись.

День в «Голосе» начинался со споров, надоевших, скучных.

— Украинское население в городах и селах восторженно встречало приход немецкого войска на Украину в 1941 году…

— Вы видели это в кино?

— Да.

— Эти фильмы снимаются в павильонах студии «Баррандов», у Конопиште, под Прагой.

— Об этом знаем мы с вами…

— Допустим… Итак, восторженно встречали… И что же дальше?

— Прошло всего два года с тех пор, а отношения наших народов, мягко говоря, неприязненны.

— В чем же причина?

— Большевикам, большевистской пропаганде и агитации немецкая власть ничего не противопоставила. Большевики утверждают, что борются за «независимую украинскую культуру. За благосостояние, за веселую и счастливую жизнь». Против этой пропаганды немцы на Украине бессильны. Не было необходимой контрпропаганды. Напротив, еще и сейчас немецкая пресса уделяет много места обсуждению вопросов колонизации Востока, и эго умело использует советская пропаганда. Обращение с солдатами Красной Армии, военнопленными такое, что оно вынудило держаться в рядах Советской Армии и тех, кто глубоко ненавидит Сталина и его режим.

— Вы думаете, таких много? Знаете, есть выражение «жертва пропаганды». Вы стали жертвой собственной пропаганды.

— Ладно, ладно… А что вы скажете о вывозе украинской молодежи на работу в Германию и особенно об унизительном для человеческого достоинства и национальной чести обращении с нашими рабочими в Германии?

— Обращении? Давайте почитаем, что мы сами пишем: просторные комнаты, чистое белье, вечера отдыха, родные песни…

— Бросьте вы это… Мы же договорились откровенно…

Без стука, как к себе домой, в кабинет вошел ответственный секретарь, немец, списанный по ранению из вермахта.

— О чем спор, господа?

— Да вот, — замялись коллеги, — говорим о немецкой политике на Украине.

— Вам не нравится эта политика? — сухо спросил Фридрих. — Что же вы предлагаете?

— Дать украинскому народу политическую самостоятельность, — вырвалось у новичка в редакции Василия Онуфриенко.

Фридрих мысленно улыбнулся наивности этого «оста», пригодного в лучшем случае для того, чтобы чистить навоз, но на лице его не дрогнул ни один мускул.

— Остановить отправку украинских рабочих в Германию, — продолжал Онуфриенко, — поставить их наравне с немецкими рабочими по условиям питания, труда, медицинской помощи.

И опять Фридрих удивился наглости этого украинского унтерменша. Что он хочет? Кормить украинцев? Дать им образование? Развивать культуру? Прессу? Свободу политических, творческих союзов?

— Создать украинскую регулярную армию, которая бы… — Онуфриенко запнулся, но все же договорил: —…которая могла бы наделе помочь героической германской армии…

Дальше Фридрих не слушал. Он сам был там, на Восточном фронте, на черной реке Миус, там оставил руку, а этот славянский выродок угрелся в Берлине и смеет поучать арийцев. Пора разобраться, каким образом он сюда попал. Фридрих смотрел, как Онуфриенко, раскрасневшись, поправляет толстые очки, и думал, что хорошо бы поставить его к стенке. А вслух сказал:

— Итак, подведем итоги… Ваши предложения я доложу по инстанции, но не увлекайтесь. Украинские рабочие будут в Германии. Условия войны для всех равны. Подумайте, как сказать об этом со страниц газеты.

В свите Гофмана, адъютанта Мартина Бормана при штабе Главного командования (ОКБ), Фридрих объездил пол-Украины.

«Не в наших интересах уничтожать этот народ, — писал в докладной записке Гофман. — Он должен работать на нас. Мы не будем содействовать школьному образованию. Мы обязаны держать местное население в темноте так, как было при царизме. Только креатуры, которые будут нам прислуживать, могут подняться на более высокий уровень, чтобы нам было легче править страной… Учителей необходимо подчинить немецкой власти. Тех учителей, которые не захотят того же самого, что мы, безусловно, заменим другими. Не имею никаких возражений, чтобы всех учителей финансово хорошо обеспечить и сделать из них безвольный инструмент немецкого духа. Они должны оставаться в положении бросивших родину, чтобы мы могли играть ими, как мячиками».

После рапорта Фридриха о разговоре в редакции он добавил к записке: «Думаю, что для добра Германии нам нужно быть более решительными и вышвырнуть всех эмигрантов, украинских экспертов, которые сидят в Берлине и других городах и думают, что разбираются в восточной политике».

Шеф посмеялся над последним абзацем:

— Будем пока заигрывать с эмиграцией. Это болото исправно поставляет предателей, диверсантов, шпионов, осведомителей…

После указаний Фридриха, которыми завершился спор в редакции, написать проникновенное «Письмо работникам-украинцам» поручили новенькому. Немного помаявшись над чистой страницей, он решил начать игриво: «Страшно жалею, что я не поэт. Потому что тогда это письмо я написал бы стихами…»

Василь погрыз кончик ручки и махнул дальше суровой прозой: «Наша работа здесь должна помочь решить судьбу миллионов, а не одной только семьи. И разве не стыдно было бы нам сидеть дома за печкой, тогда как одни с оружием, а другие с лопатой стоят на фронте в упорной борьбе за лучшее будущее? И разве в таком случае мы и наш народ имели бы право на лучшую судьбу и на жизнь вообще?»

«Не слишком ли лихо про народ? — перечитал он последние строчки. — Пожалуй, нет — в самую жилу». Сам-то он не остался за печкой, при первом случае вместе с женой махнул в Германию, а что же остальные отсиживаются?

А в соседней редакции, разместившейся в том же коридоре, другой «мыслитель» корпел над воззванием к братьям-мусульманам, призывал их во имя аллаха вставать под знамена со свастикой.

Телефоны «союзников», их контакты, переписка — все было под контролем гестапо. Внимательно читали там и послания Онуфриенко, снимая на всякий случай копии.

«Дорогой земляк! — писал Василий одному из своих знакомых в Прагу. — Я полностью понимаю Вашу заинтересованность всем, что случилось на родной земле за такой долгий срок, к тому же особенно в родном селе, в Кишеньке. Так что буду стараться понемногу, по мере возможности отвечать на Ваши вопросы.

Мне самому тоже нелегко жилось. Отец — сельский сапожник и музыкант, который всеми силами старался дать своим детям хорошее образование. И отчасти это ему удалось. Я окончил два курса учительского института, работал учителем, из школы перешел в редакцию. Писал понемногу стихи и прозу, но не придавал этому серьезного значения.

Потом вместе с женой уехал в Германию. Работал на заводе, пока своими стихами не привлек внимания редакции. С большим трудом перетянули нас двоих в Берлин. Работа хорошая, как раз по моей душе, так что я чувствую себя вполне удовлетворенным. Жена работает в том же учреждении, что и я. Живем неплохо пока.

Когда-нибудь при случае пришлю Вам свою фотографию, все-таки интересно иметь фото земляка, который отозвался на чужбине. Очень много наших людей здесь в Германии работают… Часто получаю от них письма».

Фотография приколота к самодельному бледно-зеленому конверту, на котором наклеено шесть марок с изображением фюрера. Глаза скрыты за круглыми стеклами очков. Тяжеловатый подбородок. Галстук, пуловер…

Он пишет дальше: «Моя жизнь на Украине была такой типичной для всякого интеллигента, что мне не нужно ничего выдумывать. Я опишу некоторые дни моей жизни, и этого будет достаточно для того, чтобы представить себе настоящее положение…

Получал 325 руб. в месяц, 125 платил за квартиру с питанием. 30 — за разные взносы, каких в Советах было множество. Перед советской бюрократией я не склонял головы. И сам не раз думал, что хотя и носил комсомольский билет, все-таки в комсомоле мне было не место. И меня выкинули бы оттуда, если б не случилась война.

Есть у меня кое-что написанное, в основном стихи. Из них было бы возможно сделать хороший сборник, да война сейчас, она-то и мешает». Вот так вскользь о войне, как о плохой погоде. Характерная деталь.

«Пишу всякую всячину… Вместе с этим письмом посылаю несколько стихотворений, написанных в последнее время. Написал поэтическую сказку, но сейчас нет возможности переписать ее на машинке. Редакцию вывезли за Берлин. Но часть вещей еще осталась здесь, в Берлине. Работы нет, потому что там еще не устроились. Гуляю неделю по Берлину. Видите, как написал: просклонял во всех падежах слово «Берлин».

Когда-то я писал Вам, что был в лагере. Приехал оттуда голый, как бубен. Да как-то мне везет в жизни. За пять месяцев накопил на одежду, хотя и дорого все. Недавно купил кожаное пальто (не новое) за 700 марок, жена за 300. И всякие другие вещи. Пришлось истратить кучу денег — до 2000 марок, но ничего не поделаешь — надо.

Чувствую себя хорошо. Англичане на какое-то время дали покой, хотя налеты я переношу довольно хорошо, смерти не боюсь, даже шальной. Стихи можете оставить себе, потому что здесь все равно когда-нибудь сгорят, а в Праге, может, сохранятся, если будут кому-то нужны».

По внешним приметам была у Василия обычная биография: школа, комсомол, работа по душе… Ему, вчерашнему десятикласснику, доверили учить детей. Потом, оценив его тягу к журналистике, предложили перейти в редакцию районной газеты…

В армию его не призвали из-за большой близорукости. Он остался в оккупации. И когда немцы открыли в его бывшей десятилетке сельхозучилище, нанялся сюда.

Старые — советские — учебники оккупанты запретили. Где-то в Праге и Берлине эмигранты лихорадочно клепали новые. А пока рейхскомиссар Украины разрешил «вольное обучение», которое ограничивалось «чтением, письмом, счетом, физкультурой, играми, производственным и ручным трудом. Язык преподавания — украинский или, соответственно, польский. Русский язык преподавать больше не следует». Учили детей до одиннадцати лет. Всех учеников старше пятнадцати лет приказывалось «закрытым способом отправить на работы в Германию».

По сравнению со своим шефом — рейхсфюрером войск СС Гиммлером — рейхскомиссар выглядел чуть ли не либералом. По мнению Гиммлера, для населения восточных областей было достаточно простого счета — самое большее до 500 — да умения расписаться. Умение читать он считал лишним. Школа должна была внушать, что «божественная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам…». Еще дальше шел Гитлер: «Идеально было бы научить их понимать лишь язык звуков и сигналов». Эго из стенографической записи высказываний Гитлера от 3 марта 1942 года.

Из документов оккупации: «Во время обследования Ярцевской школы Черниговского района инспектором школ г. Новиковым М. А. выявлено, что учительница этой школы Дегтярева H. Н. не выполнила нашего приказа под № 3 от 13/1–1942 года о конфискации литературы с коммунистическим содержанием и на уроках пользуется учебниками советского издания, а поэтому приказываю:

Учительницу Ярцевской школы г. Дегтяреву с работы снять.

2. Приказ разослать по всем районам Черниговщины и объявить его в школах.

3. Инспекторам образования еще раз проверить исполнение школами нашего приказа от 13/1–1942 года под № 3.

4. Учителям школ во время уроков чтения использовать материалы, которые помещаются в газете «Украинське Полесся» под названием «Страница для школьников».

Так вот распоряжался председатель межрайонного управления Черниговщины.

Эпизод в Ярцевской школе не был случайным. Города, села, рабочие поселки саботировали фашистские приказы, вредили, как могли, захватчикам. Пятого ноября 1941 года в Кишеньке полиция вывесила приказ № 10 — «О расстреле за выступление против немецкого правительства». «30 октября 1941 года, — говорилось в нем, — за саботаж в работе, за агитацию против немецкой армии и теперешнего строя, за умышленную порчу двигателя с целью срыва успешной молотьбы расстрелян житель села Григорьевка Кишенецкого района Полонский Кирилл Данилович».

Онуфриенко жил всегда собой. Теперь это чувство усилилось животным страхом — как бы его не заподозрили в нелояльности, в саботаже. Он искал каждую возможность продемонстрировать свою верноподданность. И нашел — когда оккупанты начали загонять молодежь в германское рабство.

Записался с женой добровольцами. И сразу же начал рассылать верноподданнические писульки по редакциям.

Немцы издавали газеты на разных языках. Но — странное дело — говорили они одним голосом. Это были те листки, которые, по замечанию Виталия Семина, точнее, его пятнадцатилетнего героя, не годились даже для разговора с «мальчиками» из керосиновых лавок. «В руках издателей газеты умирали сами слова. Я это сразу заметил. Во фразу их соединяла не живая энергия, к которой я привык, а истерические угрозы и воспоминания о том, что ни вспомнить, ни восстановить нельзя… прекрасные, многоцветные слова умирали, делались серыми, как ворсистая газетная бумага. Их убивало отсутствие жизненной цели, сколько-нибудь пригодной для печати у тех, кто работал в газетке».

Я листал подшивки этих изданий в немецких архивах, в Славянской библиотеке в Праге, какие-то страницы переснял для своего архива. Помню, как старался представить, с какими чувствами могли читать эти номера в бараках те, для кого «Голос», «Украинська дийснисть» или «Казачий вестник» были едва ли не единственным источником информации.

«Украинську дийснисть» (под названием немецкий логотип — «Ukrainische WirklichKeit) издавала на немецкие деньги так называемая «Украинская громада в Германии». Войну в этой конторе считали «московско-немецкой», мол, Украины, Белоруссии, других советских республик она не касается. В представлениях лакеев не было ни оккупации родной земли, ни массовых расстрелов, ни угона в рабство, ни принудительного труда… «…военные события выбросили на земли Немецкого Государства (именно так, все с большой буквы. — В. А.) самую большую украинскую эмиграцию, какую только знала наша история». Выбросили — и все тут. Эмиграцию!

Поздним вечером перед отбоем, пока не вырубили в бараках тусклый свет, можно пошуршать дозволенными страничками.

Что в них мог вычитать раб рейха? Ему рассказывали, как во Львове пышно праздновалось образование дивизии СС «Галичина». Формировать ее разрешил лично «Фюрер Великогермании», опять все, что касается фюрера и Германии — почтение, прописные буквы. Генеральный губернатор обращается с манифестом к украинскому населению Галичины: «…в ваших рядах постоянно высказывались пожелания, адресованные к немецкому руководству, о том, что вы хотели бы принять участие в этой самой большой в истории борьбе за свободу. Теперь час пробил! Добровольцы из ваших рядов будут плечом к плечу с проверенными в борьбе немецкими товарищами по оружию бороться против самого грозного врага также и вашего народа…»

В общем, вперед на большевистские орды, не бойтесь жертв, зато «вы отстоите и обеспечите для себя и своих детей возможность на вечные времена пользоваться благами европейской культуры».

Знамена дивизии СС «Галичина» освятил митрополит Андрей Шептицкий, а воинству раздали флажки с надписью: «На Москву».

Каждому воину дивизии СС «Галичина» губернатор обещал обмундирование, зарплату, питание, заботу о семье — они, мол, будут обеспечены так же, как и семьи немецких воинов… «Значит, припекло немчуру, делали вывод в бараке, своих уже не хватает». Вот и гонят в «Галичину», во власовские части…

О чем еще там пишется? «Исходя из стратегических соображений, фронт снова передвинулся на украинские земли и остановился над Днепром. Левобережье снова оказалось в когтях красной от крови Москвы. Можем ли мы представить, что творится с украинскими людьми по ту сторону фронта?»

Кому же не хотелось представить, что творится по ту сторону фронта? Там — дом родной, там мама. И сейчас стоит в глазах, как она, падая, бежала за эшелоном…

«Советы добыли пустыню», — радовалась газетка в информации о положении на «отбитых землях». Понятно, ни слова о том, что это рейхсфюрер СС Гиммлер распорядился: отступая, оставлять за собой «тотально выжженную и разрушенную страну». Об этих изуверских приказах мир узнал после войны, после победы.

А тогда демобилизованные инженеры, вернувшиеся на Ново-Краматорский машиностроительный завод, гордость наших довоенных пятилеток, удивились: у мартеновского и прессовых цехов нет высоченных кирпичных труб. Куда они подевались? Оказалось, перед отступлением специальные команды немецких подрывников «закладывали заряды под трубы таким образом, чтобы взорванная у основания тысячетонная громадина падала на здание цеха. Проламывала крышу, уродовала балки и установленные на них подъемные краны, превращая все в невообразимое месиво». Это инженерное варварство на всю жизнь впечаталось в память офицера-танкиста Ляшко. Спустя годы, Александр Павлович станет председателем правительства Украины, напишет о пережитом в Краматорске, в Донбассе в своих пронзительных мемуарах. Повсюду фашисты оставляли после себя виселицы, братские могилы и руины.

«…Хозяйственное восстановление сталкивается с такими трудностями, что их вряд ли удастся преодолеть», — сокрушалась та же «Украинська дийснисть». И, ссылаясь на цифры, доказывала, какие «огромные трудности приходится преодолевать большевикам». Например, в Орловской области из 857 000 тысяч голов крупного рогатого скота «после возвращения Советов осталось лишь 21 000. Соответствующие числа в Смоленской области — в 1938 г. 889 тысяч голов, а теперь (напомню, речь идет о сорок третьем годе. — В. А.) 48 000. Коней было 394 000, теперь лишь 7000».

Скользкая вещь статистика… Фашистский листок приговаривал освобожденные советские земли к голодной смерти.

Но люди в бараках видели за этими цифрами другое. На их глазах из Пскова и Смоленска, Чернигова и Орла, Гродно и Херсона немцы угоняли в Германию эшелоны с продовольствием. Из Полтавской области увозили даже знаменитый украинский чернозем… А теперь «на занятые снова территории поступило только 10 процентов оттого числа тракторов, которое было перед войной». Конечно, мало — десятая часть! Но все-таки поступают тракторы. Значит, и танки наловчились делать советские заводы, раз Красная армия вернулась к Днепру, и на тракторы остались силенки.

Таким, думается мне, мог быть вывод барака. Вряд ли там знали слова о журналистике как о второй древнейшей профессии, но заключили коротко и емко: дерьмо!

Люди из насильно разлученных семей хотели найти друг друга, получить хоть какую-нибудь весточку о близких. И что им отвечал «Украинець»?

«Многие рабочие с Востока, выехав на работу в Германию, потеряли связь со своими родными, так что сегодня многие родные разыскивают своих детей, дети — родных и т. д. Пока не найден способ, как немецкие учреждения могли бы помогать в этом отношении рабочим с Востока. Направлять вопросы об этом в немецкие административные и партийные органы напрасно, потому что на них не будут отвечать».

Коротко. Ясно. Как сирко, отлаялись за хозяина. И руку облизали.

Мир и вправду тесен. Вскоре после того, как «Комсомолка» опубликовала очерк о «восточных рабочих», в котором упоминался «доброволец рейха» Василий Онуфриенко из Полтавской области, пришло неожиданное письмо. Из той самой Кишеньки. От женщины, которая училась у Василия и даже получила от него несколько писем в Германии. Зовут се Мария Афанасьевна, девичья фамилия — Пашко, по мужу — Кириченко. Василий Онуфриенко учил ее немецкому языку. Перед войной Маша закончила девять классов, «много читала, мечтала заняться журналистикой, но грянула Великая Отечественная война, и все мои мечты пропали».

17 июня 1943 года Марию Пашко и трех ее односельчанок под конвоем привезли на станцию Кобеляки, загнали в товарные вагоны…

«У нас в вагоне, — пишет Мария Афанасьевна, — были сплошь молодые ребята, старшеклассники. Как нам не хотелось ехать на чужбину! Яша Онуфриенко, однофамилец учителя немецкого языка, выпилил в окне решетку и попытался открыть дверь вагона, чтобы выпрыгнуть. Но часовой выстрелил и ранил Яшу в руку.

Такой «новый порядок» гитлеровцы несли в Советский Союз: казни и пытки, смерть в концлагерях, куда сгоняли даже детей, уничтожение нашей культуры…

На снимке слева внизу — расстрелянный памятник Тарасу Шевченко.

Люди бежали от фашистов. А продажные листки клялись в верности оккупантам.

С этим документом в Германию собирались отправить и Валерию Борц, одну из героинь краснодонской «Молодой гвардии».

Листовки «Молодой гвардии».

Немцы формируют очередной эшелон для отправки в рабство.

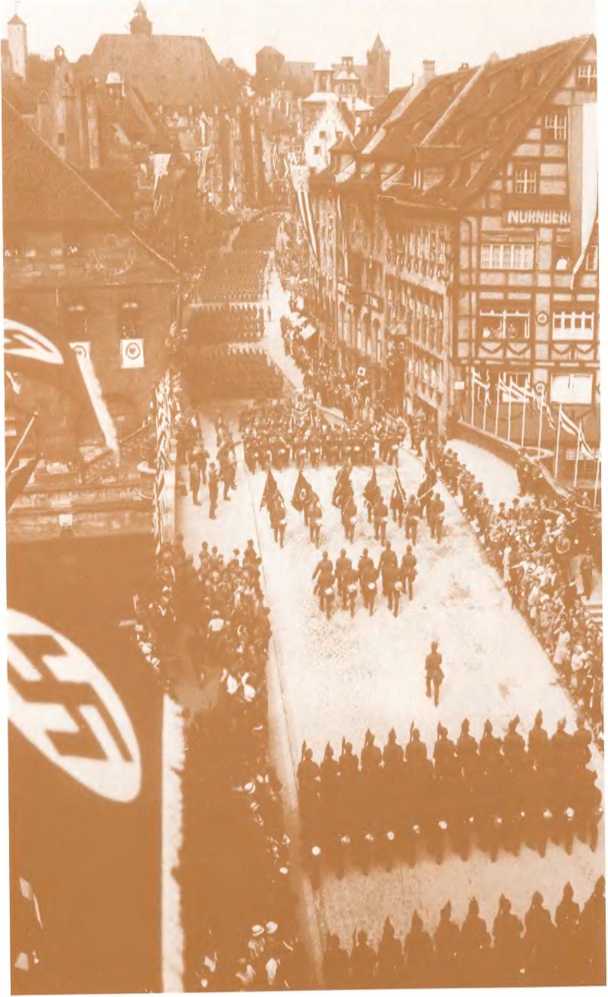

Мы не узнаем имя этой русской, украинской или белорусской девушки, остарбайтера № 16. А так ее ровесницы и ровесники встречали Гитлера.

В 1942 году на заводе в Австрии судьба свела ростовчанку Шуру Пинтерину и Карла Лейтгольда.

Свою любовь они пронесли через годы…

…Так же, как украинка Феня Острик и унтер-офицер вермахта Вильгельм Диц.

Это они создали империю рабства: Генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы Заукель (на снимке вверху его поздравляет Гитлер), рейхскомиссар Украины Кох, министр вооружений и боеприпасов фашистской Германии Шпеер.

Их называли «восточными рабочими».

Берлин, май 1945 года. Советские воины раздают хлеб немцам.

Краматорские заводы больше не работают на Круппа.

Домой! Но не всем посчастливилось вернуться.

Поезд остановили, начали искать раненого. Всем в вагоне приказали раздеться и увидели, что ранен Яша. Его расстреляли здесь же, у вагона, а дома ждали сына мать с отцом. Двери опять захлопнули наглухо, поезд пошел к границе, а Яша остался лежать под откосом…»

…Над высокой днепровской кручей братская могила. В ней похоронены две тысячи тридцать воинов Красной армии, погибших при освобождении сел Кишенька и Переволочно в сентябре — октябре 1943 года. Большие были бои. Будь моя воля, я назвал бы здесь и тех, кто защищал Кишеньку в сорок первом, кто не сдался, как Яша Онуфриенко…

В сельской школе мне показали фотоснимок предвоенного выпуска. Традиционный снимок с полукруглыми портретиками и такими же — полукругом — подписями.

Почти все в сорок первом ушли в Красную армию. Мать Трофима Бовкуна и сейчас бережно хранит письма сына и считает его годы. В большой комнате на стене — фотографии молоденького политрука, перевитые рушниками.

«…Учиться окончил, присвоили звание политрука. И сейчас уезжаю, а куда — вам известно. Война с фашистами только начинается, жестокая война. И все-таки победа будет за нами. За Красной Армией, хотя стоить она будет и многих жертв.

Пусть знают все труженики, что сын колхозника Бовкуна Сергея Васильевича с честью защищает их мирный труд, счастливую, светлую жизнь. Это письмо я отправляю из Москвы, с Курского вокзала. Здесь же, на «пятиминутке», сфотографировался. Со мной четыре товарища: посередине два сибиряка — Валентин и Жорж, еще один товарищ из Днепропетровской области».

И еще одно письмо, помеченное июлем 1941 года: «Я назначен заместителем командира батареи по политчасти. Я ничего не боюсь. Победим мы».

Он собирался стать историком, изучать историю Украины. Но пока все научные планы пришлось отложить. Из университета Трофим перешел в военное училище. И мама одобрила это. В тридцать третьем голодном году она собрала сирот со всей округи, колхоз отвел им пустующую хату. Всех выходила. И сейчас ей пишут ее названые дети и названые внуки. Муж после войны умер от ран. Она всю жизнь работала в колхозе.

— Когда собирали кошты на литака, я как депутат всегда первая свои деньги жертвовала, а потом по людям шла. Хожу и собираю, кто сколько может.

Сплошным пепелищем лежало село. Председатель сельсовета, мой ровесник, хорошо помнит, как немцы поджигали хату. Мать сунула мальчишке арбуз: «Отнеси тому дядьке, может, не сожжет». Вояка оттолкнул мальчонку. «До сих пор вижу, как тог кавун покатился. И — пламя!» А дальше в памяти провал…

Ваня Марченко, самый младший среди приятелей, стал подпольщиком. Подполье в районе возглавил секретарь райкома партии Федор Александрович Шутко. Арестованный, он сумел передать родным страничку из «Ботаники» с красочными яблоками. Рядом приписка: «Живите и любите наш яркий красный цвет — цвет, который означает жизнь всей природы. Цвет, что означает радость, счастье и победу. 14.III. 1942».

Марченко назначили к угону в Германию. Он скрылся и после освобождения написал сестре: «Отправили нас под конвоем полиции на станцию Кобеляки. Там я убежал и за одну ночь пришел домой. И прятался полтора месяца. Потом меня нашли и снова повезли на станцию. И все-таки я добился своего, убежал и остался на нашей, советской стороне».

Когда Кишеньку освободили, Ваня ушел с Красной армией. И погиб при форсировании Днепра.

В Германии Марию Пашко определили в небольшое хозяйство. «Хозяйка попалась добрая, — замечает она, — отстала не отсаживала. Хозяин потерял ногу на нашем фронте, под Ленинградом, ненавидел Гитлера. Вечерами, приглушив у радиоприемника звук, меня подзывали послушать Москву».

Однажды хозяин принес письмо, адресованное его домработнице. Писал Василий Онуфриенко.

«В конверте были фотографии Василия и его жены, в прошлом нашей соседки. Я очень удивилась, откуда они узнали мой адрес, но тогда не придала этому значения. В общем, даже обрадовалась весточке от земляков. Написала ответ, что очень жду, когда вернусь на Родину. И добавила: скоро нам Кремлiвське сонечко укаже дорiженьку на рiдну неньку — Укра?ну». Через некоторое время получаю от них письмо и бандероль с газетами и журналом «Дозвилля». В журнале его стихотворение, где он льет грязь на нашу Родину. А в письме пишет: ты радуешься, что наши войска наступают, а знаешь, как вернешься домой, тебя ждет Сибирь…. Я расстроилась, решила, больше им писать не буду».

Вряд ли Васю это сильно огорчило. Он-то домой точно не собирался. И на все такие вопросы отвечал решительно со страниц газеты.

«Первый вопрос, который повторяется едва ли не во всех ваших письмах, это — когда вернемся домой? Не знаете. Так разрешите открыть вам тайну, сколько должна продолжаться наша работа в Германии — на время войны… Не важно, когда один или другой из нас будут на Украине, важно — на какой Украине».

Конечно, подразумевалось и говорилось только о самостийной неньке-Украине. Правда прорывалась в личных письмах, не предназначенных для печати.

Старый украинский эмигрант как-то прислал Онуфриенко заметки о «самостийной Украине»: «Прошу похлопотать перед господином шеф-редактором, чтобы эта статья увидела свет». Онуфриенко ответил так:

«…поскольку сейчас вопрос национальный является в то же время и политическим, то вам должно быть понятно, что опубликовать такое письмо не удалось бы, несмотря ни на какие желания редактора, из-за цензурных условий. Должен сказать, что грешная душа, проходя разные мытарства по дороге в рай, делает меньше разных остановок и испытаний, чем наша газета, готовясь выйти из печати. Бывает, что материалы со страниц изымаются и заменяются новыми, менее острыми. И пусть это будет между нами, я вам скажу, что здесь в Германии нет и речи про какое-то понятие самостийной Украины. Если его и позволяют еще произносить, то это тоже дело не постоянное. И может прийти время, когда употребление этого понятия будет считаться едва ли не антигосударственным делом».

В августе 1944 года Онуфриенко получил письмо, автор, пленный лейтенант-украинец, писал о своей любви к Пушкину и Шевченко, его возмущало, что газета употребляет слово «москаль»… «Город Москва, — писал он, — стал таким же дорогим украинскому сердцу, как Киев, а русский народ — наш единокровный брат».

«Кто же такой наш землячок? — сетовала газетка. — Что-то очень знакомая, очень большевистская его речь. Не является ли г. Москаль или даже Москаленко в действительности просто замаскированным под русского националиста большевиком?»

На исходе августа 1942 года, когда Германия на все лады трубила о победе своего оружия, «державникам» — так называли редеющее воинство гетмана Павла Скоропадского, бывшего флигель-адъютанта императора Николая II и зятя немецкого генерала Эйхгорна, — разрешили провести съезд. Перед началом помолились в украинской православной церкви за новые победы германского оружия. А потом пошли заседать.

Под вечер к заскучавшим делегатам прибыл гетман. С тех пор, как в 1918 году он бежал из Киева, его содержала разведка министерства иностранных дел Германии. Ясновельможный пан, как обращались гетманцы к Скоропадскому, старательно отрабатывал пайку. И теперь он стелился перед хозяевами: «Храбрые и дружественные нам немецкие войска освободили украинские земли от заклятого нашего врага — большевиков. Мы должны всеми своими силами поддерживать немецкие войска в борьбе с этим человеческим злом».

Грянули «Ще не вмерла Украина». Гетман прослезился и сказал, что было бы хорошо послать приветственную телеграмму Гитлеру и Розенбергу. Послали. Расписались еще раз в предательстве.

Вскоре после этого Мурашко, начальник организационного отдела гетманской управы, собрался в путь: «…я принял предложение немецких органов и выеду в ближайшее время на Украину, чтобы своим профессиональным опытом инженера помогать немецкой силе добить нашего вековечного врага — московский большевизм».

И вот от этого самого Мурашко в гетманский центр пришла из Киева «оскорбительная открытка, в которой он обругал всю организацию». Мало того. Вернувшись в Берлин, бывший верный гетмановец полностью порвал с управой. Коллеги недоумевали. Что случилось? Оболыиевичился? Нет, защитником Советской власти он не стал. Но понял: не друзья, а враги его народа пришли из Германии на Украину. И это надломило его.

«Человек чувствует себя здесь неуверенно на каждом шагу, — писал он в своих дневниковых заметках после поездки на Украину. — Из трамвая и поезда могут выбросить, могут все забрать, избить, арестовать, могут собаку натравить на человека, могут убить… Все те, к кому вроде человек должен был бы обращаться за защитой. Спекуляция процветает. Главные спекулянты — немцы. Они ездят в отдельных вагонах, везут с собой всякое добро без проверок. И в городах продают по высоким ценам. А в других вагонах все забирают, даже кусок хлеба, который человек взял в дорогу».

«Прочитал статью в «Новой добе». Кое-кто воодушевлен ею, я — нет. Самое интересное место там, где говорится, за что сражаются отдельные народы Востока. Казаки — за старый порядок, магометане за то, чтобы могли по-своему молиться богу, а белорусы и украинцы за то, чтобы могли присмотреться к европейской культуре. Я до сих пор о таких целях не слышал. Там есть и фотография, как маршируют украинские добровольцы. Беда только в том, что в других газетах была напечатана эта же самая фотография с подписью, что вот маршируют московские, в других — белорусские, а то и грузинские добровольцы. Есть основания не радоваться такой статье и считать ее очередной уткой, выпущенной для того, чтобы затушевать действительность».

Передо мной еще одно характерное письмо — из архива митрополита Шептицкого. (В австрийской разведке святой отец значился под кличкой Драгун; сразу же после немецкой оккупации Львова он призвал духовенство и верующих «провозгласить многолетие победоносной немецкой армии».) «…Расспрашивал бандеровца Кульчицкого Мирослава, — говорится в донесении, которое направил Шептицкому один из его агентов. — Он изучал медицину во Львовском институте. По заданию руководства поехал на Надднепровье. Скоро вернулся. «Ой, что там за люди! — рассказывает. — На немцев смотрят, как на зверей. На нас — как на предателей. Об ОУН ничего не знают и ничего не слышали. Спрашивал местных людей: «Вы за самостоятельную Украину?» Отвечали: «Была самостоятельная Украина, пока не пришли фашисты». — «Про греко-католическую церковь что-нибудь знаете?» — «Нет, ничего, — говорят, — не знаем». — «В церковь вообще-то ходите?» — «Нет, отвечают, — мы там ничего не потеряли. Ничего и не найдем». — «О митрополите Андрее Шептицком слышали?» — «Нет, не слышали…» — «Что же вы тогда слышали, что знаете?» — «Знаем горе, которое повстречало нас». — «А кто победит в этой войне, советы или немцы?» — «Победит Красная Армия», — отвечали…»

Закончу эту главку письмом Марии Пашко-Кириченко. Через несколько дней после того, как она отправила своему бывшему учителю резкое письмо, за ней явились жандармы.

«Не знаю, что они говорили хозяйке, но она очень плакала. Потом был суд. Меня обвинили в политике. Думаю, это дело рук В. Онуфриенко. Приговор был короткий: отправить в концлагерь».

Узнице № 87 113 повезло. Она вернулась домой в родную Кишеньку. Рассказала о Яше и о другом Онуфриенко, Василии, бежавшем на запад. Спросила, почему не видно Афанасия, ее молодого дяди, почти ровесника? Афанасий, сказали, бежал от угона в Германию, перешел линию фронта, стал танкистом. Пятого мая 1945 года сгорел в своем танке в Берлине, а было ему всего двадцать два года.

Вот еще одно имя для памятника в Кишеньке…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Добровольцы Запада

Добровольцы Запада Добровольцев в Финляндию ехало много, из 26 стран. Общее число волонтеров приблизилось к составу дивизии? около 14 тысяч человек. При этом, по крайней мере, 70 % прибывших в Финляндию добровольцев не были знакомы с военной службой. Финны направляли их для

Добровольцы, они же смертники

Добровольцы, они же смертники Действия сил спецназначения — неотъемлемая часть партизанских войн. Нет ничего удивительного, что вьетнамцы — лучшие партизаны в мире — создали много таких подразделений. Первые из них Вьет Мин организовал во время войны с Францией. Это

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ Легион «Валлония» В своей политике на территории оккупированной Бельгии немцы отдавали предпочтение одной из двух крупнейших национальных групп — фламандцам. Когда Германия вторглась на территорию СССР, многие бельгийцы пришли на

БАЛКАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

БАЛКАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В июне 1941 г. подавляющее большинство стран Юго-Восточной Европы были союзниками Германии. К этим странам относились: Румыния, Венгрия, Болгария, Словакия и Хорватия. Все эти страны, за исключением Болгарии, посылали контингента своих войск для

Русские добровольцы

Русские добровольцы Хотя среди всех народностей СССР немцы были готовы признать союзниками русских в самую последнюю очередь, их значительное количество служило в вермахте. При формировании Восточных батальонов ряд из них был укомплектован русскими, хотя, вероятно, в

Украинские добровольцы

Украинские добровольцы Единственными подразделениями восточных добровольцев, которые вошли в вермахт с самого начала Русской кампании, были два небольших украинских батальона, созданные весной 1941 г. Батальон «Нахтигаль» был набран из проживавших на территории Польши

НЕЕВРОПЕЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

НЕЕВРОПЕЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ По очевидным причинам немцы не могли набрать значительное количество добровольцев за пределами Европы и СССР. Все же им удалось создать Арабские и Индийские подразделения, используя пропагандистскую программу разрушения Британской и

Добровольцы в люфтваффе.

Добровольцы в люфтваффе. Летом 1 9 4 1 г. при отступлении Красной Армии вся материальная часть бывших эстонских ВВС была уничтожена или вывезена на восток. На территории Эстонии остались всего четыре моноплана эстонского производства РТО-4, являвшиеся собственностью

Добровольцы в люфтваффе.

Добровольцы в люфтваффе. В то время как в Эстонии воздушный легион существовал фактически с 1941 г., в Латвии решение о создании аналогичного формирования было принято лишь в июле 1943 г., когда подполковник латвийских ВВС Я. Русельс вошел в контакт с представителями

От переводчика Палачи или добровольцы?

От переводчика Палачи или добровольцы? Эту книгу без преувеличения можно назвать уникальным явлением на российском книжном рынке. Возможно, это самое достоверное свидетельство из первых рук о том, что представляли собой войска СС. Конечно, автор крайне тенденциозен. У

Российские добровольцы

Российские добровольцы На протяжении всего внутри югославского конфликта повышенное внимание привлекал вопрос о российских добровольцах. Первые российские добровольцы появились в Боснии с конца 1992 г. И встретить их можно было не только у сербов, но и по «другую сторону

Русские добровольцы

Русские добровольцы В первые несколько месяцев войны офицеры и солдаты Красной армии, а также горожане и крестьяне, в большом количестве присоединялись к германским воинским частям. Они были им полезны во многих отношениях: как знающие местность – при разведывательных

Дабендорф и русские добровольцы

Дабендорф и русские добровольцы Поражение под Сталинградом вызвало у многих наших русских друзей чувство подавленности и раздвоенности. Многие недели они уже следили за развитием событий, сравнивая противоречивые немецкие и советские сообщения.Я еще вижу их,

ИСПАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

ИСПАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ Испания какое-то время поставляла добровольцев на Восточный фронт — в общей сложности в количестве одной дивизии в составе германской армии. Когда война обернулась против немцев, под давлением англо-американцев испанский диктатор Франко в 1943 году

ШВЕДСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

ШВЕДСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ Небольшое количество шведов, общим числом 100–130 человек, служили в Ваффен-СС, хотя отдельной шведской добровольческой части не было. Часть из них воевала в составе 3-й роты 11-го разведывательного батальона, входившего в интернациональную дивизию