ГОРА

ГОРА

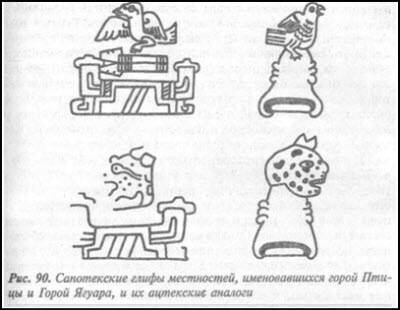

была еще одним символом, заслуживающим особого изучения. Ее в принципе, хоть и не без оговорок, считают иероглифом слова «местность», «город» или «поселок». В пользу такого прочтения говорит несколько подобных наименований. Например, в районе Монте-Альбана еще и по сей день существуют две местности: одна — Тутутепек, раньше, по-видимому, называвшаяся Тототепек, что на ацтекском языке означало «Гора Птицы», и вторая — Окелотепек (Гора Ягуара). Для этих названий нашлись аналоги в виде сапотекских глифов, выбитых на камне в Монте-Альбане, а также подобные им глифы в одном из ацтекских кодексов. Поэтому полагают, и не без оснований, что ацтеки, завоевав эту территорию, перевели сапотекские названия на свой язык, и в таком звучании они дошли до наших дней.

Но, помнится, удалось растолковать не более двадцати из нескольких сотен символов горы, известных по кодексам, и это несмотря на то что с приходом испанцев местные народы не перестали говорить, говорят и сейчас на своих исконных языках, а местности в огромном большинстве сохранили прежние названия.

Существеннейшим аргументом в пользу биологического значения символа горы, который я мог привести, было наблюдение, опирающееся на кодекс Нутталь: ни одно из изображений горы в нем не повторяется. Хотя и бывают в чем-то похожие, но везде «горы» нарисованы в сопровождении различных знаков, иначе стилизованными или композиционно расположенными. Да и названия так не пишут! А поскольку кодекс касался генеалогии царствующих семей и охватывал большой промежуток времени, то трудно представить, чтобы в хронике событий не повторялись названия местностей. Ведь с одних и тех же деревушек собирали дань, одни и те же города захватывали — причем делали это одни и те же люди, — а знаки почему-то менялись. Неужто князья то и дело меняли свои резиденции и ленников, союзные города и места жертвоприношений?

Мне это казалось странным. Поэтому я проверил, нельзя ли шире использовать примененный мною метод прочтения символа горы, изображенной на 16-й странице кодекса Нутталь, где она однозначно уподоблялась телу княжны 3-Кремень, и тем самым подтвердить правильность избранного мною пути.

Но для начала я установил, что неисчислимые горы древнего мира Мексики были резиденциями богов, носили их имена, были даже в буквальном смысле слова их воплощениями и в такой ипостаси жили рядом со своими народами, покровительствуя им, поставляя им воду не без помощи Тлалока или Чальчиутлике — богини «драгоценной воды», живой субстанции мира. Наверняка многие пиктограммы относятся именно к этим богам, воплощенным в формы рельефа местности. Однако это не объясняло всех знаков — в частности, тех, рисунки которых были особым образом составлены из символов, имеющих биологическое значение. А еще и потому, что с недрами гор у мексиканцев были связаны и божества — змеи, ленточные создания, зародыши жизни, в том числе и человеческого тела.

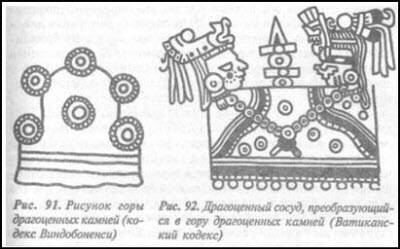

Поэтому, решил я, гора, возможно, имеет еще и это значение. От безотказного Зелера я узнал, что было известно и употреблялось понятие: «гора драгоценных камней», означавшее, как полагал исследователь, место жертвоприношений. Конечно, при многозначности древней символики такой вывод сделать было нетрудно. Однако не думаю, чтобы подобное объяснение исчерпывало все значения иероглифа слова «гора». Жертвы приносили прежде всего в храмах, а многие — возможно и большинство их — на платформах, стилобатах, вознесенных над местностью, и на верхних площадках пирамид: жертвы приносили также на вершинах гор и других возвышенностях. Значит, первая часть понятия подтверждалась. Но почему это была гора именно «драгоценных камней», а не, скажем, «сердец» или «крови», хотя именно они-то и были истинным объектом жертвоприношений. И даже напротив, драгоценные камни были всегда даром богов, ниспосылаемым с неба, явленным ими во чреве женщины, дабы они развивались в ребенке, а иероглифом слова «ребенок» было как раз изображение ожерелья драгоценных камней.

Подтверждением тому, что я нахожусь на верном пути, стал для меня рисунок, полностью соответствующий рассмотренному выше представлению древних о горе. Это был рисунок горы, усеянной круглыми знаками драгоценных камней — как я считал, клеток с ядрами — и с характерной «лесенкой» в основании. Если такое изображение означало, что эта гора — многоклеточный организм, тогда все становилось совершенно ясным!

И еще один рисунок, взятый из Ватиканского кодекса, почти буквально показывает, как драгоценный сосуд — клетка преобразуется в гору. За этим актом присматривает бог с двумя именами: Тонакатекутли, Господин Жизни, которому, как утверждал один из комментаторов кодекса, Педро де Риос, «никогда не приносили жертв, ибо он их не желал». (Таким образом, была исключена связь «горы драгоценных камней» с местом жертвоприношений.) «Его также называли Господином Наших Тел». Первая часть имени, Тонака, как раз и означала «наше тело», «наше мясо»…

Принимая во внимание все сказанное, я имел основание считать структуру, на которую указывал пальцем этот бог, символом организма — тела. Возникающая гора, заполненная «драгоценной водой», полна плавающих в ней клеток, складывающихся в ожерелье — символ ребенка.

Все в целом составляло как бы рисунок на грубоватом одеяле, за которым в сидячем положении, обратившись лицами друг к другу, скрывалась первая пара людей, изображенных, как полагает Зелер, во время соития. А изображенная между их головами трость с погремушками ко всему была у древних символом плодовитости. Следовательно, изображенная тут «гора», дитя этой пары — живое существо.

О том, что такого рода «горы» возникают из яйца, недвусмысленно говорит та пиктограмма из кодекса Виндобоненси, где из драгоценного сосуда выглядывает гора. И действительно, сказал я себе, вряд ли этот рисунок можно объяснить как «остров на озере», как, например, поступили в отношении похожей пиктограммы, взятой из кодекса Нутталь, где этот якобы «остров», плавающий в «драгоценной воде», был помечен, однако, подобием хромосомы с полосками, а также ступенчатым узором — символом белка. Все это вкупе гораздо логичнее объяснялось как символ организма, нежели форма, рельеф.

Другим указанием на биологическое значение «горы» являются два рисунка из кодекса Виндобоненси. На первом изображение гор с «драгоценным камнем» внутри по абрису оплетают шнуры, выражая тем мысль, что форма горы-тела «записана» в этих «скрученных шнурах». На втором рисунке вещество горы изображено цветными полосками, чтобы дать понять, что она возникла из этих полосок, «записанных» на «лентах». А в ней головою вниз, то есть в известной из кодексов позиции нисхождения к земле, а в данном случае — рождения, висит «человек в полоску» — по мнению Зелера, «душа того, что должно родиться». Одним словом, рисунок однозначно говорил, что в определенном смысле человека можно представлять как гору— гору клеток, возведенную генами.

Подобные же значения приписывает горе другая пиктограмма из того же кодекса. Здесь она в сочетании со знаками бивалента и пучка палочек, поскольку созидателями таких «гор» являются именно хромосомы. А тот, кто этого еще не понимает, рядом может найти повторение: такой же бивалент и пучок опираются на знак Тамоанчана — мест рождений, — в виде перьев пернатого змея — хромосомы. Связка листьев малиналли сообщает, что в этих перьях содержится нечто «скрученное» — «шнуры». И наконец, третий рисунок в этом ряду показывает врисованный в делящуюся надвое гору (!) шагающий бивалент. Именно так! Ибо тело-гора размножается благодаря хромосомам, перемещающимся из тела в тело.

Возможные возражения, думал я, относительно правомерности сравнения столь массивного, мертвого, безжизненного объекта, как гора, с таким живым, теплым и подвижным телом организма. Однако следует помнить, что Мезоамерика была страной вулканов, многие местности Мексики ну прямо усеяны вулканическими конусами; уже не говоря о самых больших, всемирно известных вулканах, таких как Попокатепетль или Оризаба, надо помнить о тысячах меньших, даже ста- или двухсотметровых…

В 1943 году в селе Парикутин, в горной долине, после резкого толчка разверзлась щель и из нее вырвались клубы дыма. В течение первых суток пепел, песок и камни насыпали конус высотой в семь метров. Потом потекла лава.

Вулкан замер спустя девять лет, достигнув высоты в семьсот метров.

Если в Древней Мексике видели — а такие случаи можно считать несомненными, — как вулканы вырастают буквально на глазах у тысяч людей, то это могло, думал я, ассоциироваться в сознании с процессом роста тела. Ведь тело — носитель жизненных процессов, а увеличение его размеров происходит благодаря каким-то невидимым в нем внутренним действиям.

Я понимал, что можно отыскать уйму таких примеров — столько их было на всех раскрашенных страницах кодексов. Например, гора из кодекса Ботурини, описываемая как символ «пещеры, из которой мы происходим», или другая, известная по Хроникам из Куаукечоллана, в виде туловища орла. Я помнил, что орел был у мексиканцев носителем двойной спирали, а также клетки (см. фото 7), так что у меня были основания путем своеобразной интерполяции считать эту «гору» тоже живой — организмом.

Но неужели создатели этой пиктограммы считали человека колонией клеток? Неужели они думали, что именно клетки, а не хромосомы или гены были истинным объектом творения, его целью и причиной? Пупом жизни? Мы — ходячие города клеток?..

Мне пришло в голову, что миштекские мудрецы развенчали человека. Да что там — развенчали! Они сбросили его со всех пьедесталов, отказав в славе, исключительности и привилегированном положении меж всех творений великой природы. Даже его ум низведен до сравнения со сновидениями:

«Все — только сон,

никто не говорит здесь правды…»

Если же где-нибудь в кодексах какой-нибудь князь 8-Олень или княжна З-Кремень кем-то прославлялись, то этому они были обязаны не лично себе, а орлам, ягуарам, змеям и лентам, неким скрученным объектам и разноцветным полоскам. Стало быть, кодексы по их значимости для рода человеческого могли выполнять такую же историческую роль, какую в отношении Солнечной системы, а особенно — Земли, сыграл в Европе труд Коперника, отобравший у нашей планеты статус центра, пупа Вселенной.

Точно так же кодексы трактовали и человека, но с той единственной разницей, что если труд Коперника для его современников стал бы верстовым столбом истории науки, поворотом, переломом в мышлении, то рисованные тексты миштеков фиксировали истины, до них давно и хорошо известные посвященным этой земли, ну а простому люду выдавалось кое-что по мере потребностей, в силу «текущего момента»…

Такое прочтение кодексов только для меня могло быть потрясением, откровением: человек, разделанный на кусочки, человек-маска, человек, не являющийся самим собою…

Для читателя XX века — и не только в силу специальности посвященного в новейшие достижения естественных наук, а хотя бы просто знакомого с книгами генетика Дж. Монода «Неизбежность и случайность», зоолога Десмонда Морриса «Нагая обезьяна», биолога Р. Доукинса «Эгоистичный ген» или физика Ф. Капры «Дао физики» и уже поэтому одному думающего, что сенсаций Дарвина отнюдь не достаточно для описания места человека в природе, — тем не менее должно было стать поразительным открытием то, что он, современник многих открытий, еще только проникает в те сферы, в которых уже тысячу лет назад свободно ориентировались индейские ученые, сообщая о них в своих рисованных книгах…

Не было, как мне казалось, даже и нужды доказывать, что их видение человека, отраженное в кодексах, было близким, а по своей последовательности даже опережало самые смелые взгляды передового поколения современных биологов. Человек был для них динамическим явлениям, процессом, происходящим в пространстве и времени. В этом непрекращающемся процессе развития, роста, изменения, разложения он был результирующей разнообразнейших воздействий.

Именно в связи с таким особым видением его — человека — рисовали не в привычной, обыкновенной манере, а изобразительным языком, наподобие мозаики, собранной из знаков, символов, передающих особенности всех тех процессов, которые творят тела и сознание.

Среди этих поразительных изображений я искал ту пиктограмму, которая бы выражала наиболее обобщенную истину, являла бы собою какое-то элементарное, но основополагающее значение, сжато и точно определяющее человека. Я поочередно обращался к клеткам, хромосомам, генам, пока наконец не понял, что иду не тем путем. Человек миштеков не был колонией клеток— во всяком случае, не только ею. Правда, тело считалось горой клеток, но это было слишком упрощенное объяснение, и такой концепции недоставало широты, чтобы вместить в себя все то, что кодексы связывали с человеком. По той же причине и то, что тело древние мексиканцы представляли в виде скопища или храма хромосом, можно было считать лишь еще одним относительным приближением к ясности.

Убежден, что миштекские жрецы очень легко показали бы относительную ценность модели Доукинса с ее человеком как «машиной для существования генов», и вовсе ограниченной представилась бы им модель «нагой обезьяны» Морриса…

Я открыл суть концепции миштеков, нашел ключ к ней далеко от их собственной земли, и этим ключом была

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

5. 3. Гора Синай или гора Хорив – это Везувий

5. 3. Гора Синай или гора Хорив – это Везувий Здесь, на вулкане Везувий, названном в Библии горой Синай, а также горой Хорив, от латинского слова «ужасный» – horrible, Моисей-Эней получает от Бога заповеди и законы.Все так называемые «вулканические фрагменты» Библии

ГОРА

ГОРА была еще одним символом, заслуживающим особого изучения. Ее в принципе, хоть и не без оговорок, считают иероглифом слова «местность», «город» или «поселок». В пользу такого прочтения говорит несколько подобных наименований. Например, в районе Монте-Альбана еще и по

1. Гора Голгофа под евангельским Иерусалимом — это гора Бейкос под Стамбулом

1. Гора Голгофа под евангельским Иерусалимом — это гора Бейкос под Стамбулом В наших книгах «Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима» и «Империя» мы высказали и обосновали предположение, что евангельский Иерусалим — это Стамбул-Константинополь

Гора Тайшань

Гора Тайшань Находится в провинции Шаньдун.Гора Тайшань – одна из священных гор Китая, занимает площадь 426 кв. км, ее вершина – пик Нефритового императора, возвышается на 1545 м над уровнем моря.Во время эпохи Чжоу периода Весны и Осени (771–453 гг. до н. э.) по горе проходила

Гора Хуаншань

Гора Хуаншань Находится в провинции Аньхуэй.Эта гора знаменита богатой историей. Согласно древней легенде император Сюаньюань занимался на горе специальными упражнениями с целью достижения бессмертия. Она носит название Хуаншань с 747 г., многие считают эту гору самой

Гора Уи

Гора Уи Расположена в провинции Фуцзянь. Гора Уи находится около 350 километров к северо-западу от Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь.Знаменита своими живописными местами, источником Девяти поворотов, 36 вершинами и 99 скалами. Здесь же находятся дворец Ваньнянь, академия

Гора Миндовга

Гора Миндовга Овеяна легендами, по одной из который в ней похоронен князь Миндовг (1195–1260) – основатель Великого княжества

Чёрная гора

Чёрная гора В Чёрной горе (в Коломыйском округе) хранятся несметные клады, а в сумерки оттуда слышится говор и звук цепей. Раз бедный крестьянин, собираясь срубить дерево на отлоге этой горы, увидел привидение, которое медленным шагом приближалось к таинственным пещерам.

1. Гора Голгофа под евангельским Иерусалимом — это гора Бейкос под Стамбулом

1. Гора Голгофа под евангельским Иерусалимом — это гора Бейкос под Стамбулом В книге «Античность — это средневековье», гл. 4, уже говорилось, что Христа, скорее всего, распяли на окраине Царь-Града. Ввиду важности этого факта, остановимся на нем подробнее.Согласно

Соколья гора (Сокол-гора)

Соколья гора (Сокол-гора) В Сокольих горах минимум три вершины имеют названия, ведущие нас к древнейшей архаике. Сокол-гора – наивысшая вершина Сокольих гор. Не очень велика, но вздыблена на луговой стороне, на стрелке Волги и Сока, и уже одним этим привлекает внимание

• 7. Женитьба Гора-Иосифа на Марии-Исиде. Чудесный посох Гора-Иосифа – это русская нагайка

• 7. Женитьба Гора-Иосифа на Марии-Исиде. Чудесный посох Гора-Иосифа – это русская нагайка Выше мы говорили о древнеегипетских изображениях евангельских событий, хорошо известных сегодня. Но гораздо интереснее те изображения, которые рассказывают о событиях, не

§ 4. Гора яда

§ 4. Гора яда Китайские чиновники династии Тан полагали, что к западу от Бадахшана или Кашгара есть высокогорное государство Сюаньду (Висячий переход). Название этой страны связано с подвесными мостами, переброшенными через горные ущелья. У человека, незнакомого с

Гора Сион

Гора Сион Гора Сион (в переводе с иврита – «цитадель, укрепление на холме», по другим источникам – «солнечный, блестящий») – холм на юго-западе Иерусалима, столицы государства Израиль, где находилась главная крепость этой страны. Позднее для еврейского народа название