Экономический рост, демографические сдвиги и массовые миграции

Промышленный переворот при всей неоднозначности его оценок в историографии явился по существу крупнейшим событием Нового времени; он вызвал кардинальные изменения мировых производительных сил, привел к становлению индустриальной экономики в Европе, Северной Америке, Японии и обусловил начало небезболезненной, противоречивой трансформации традиционных социально-экономических систем стран Востока и Юга.

Индустриальный «вызов» Великобритании, стремительное проникновение ее текстильных и других готовых изделий на рынки зарубежных государств, а также общее расширение платежеспособного спроса в континентальных странах Европы и США, связанное с демографическим бумом XIX в. и ростом производительности аграрного сектора, способствовали сравнительно быстрому проникновению промышленной революции в ряд стран Старого и Нового Света. Имитация и творческая адаптация британских технологических достижений были во многом облегчены в силу близости культурных традиций и уровней экономического развития.

Для стран второго эшелона модернизации (Германия, Италия, Россия, Япония), вставших на путь индустриализации в XIX в., была характерна в целом более значительная роль государства в активизации процесса догоняющего развития, в том числе в обеспечении ускоренного накопления финансового капитала, в строительстве инфраструктуры и сети коммуникаций, в стимулировании (и субсидировании) развития средств производства, а также в формировании человеческого капитала — в создании национальных систем образования и подготовки кадров. Широко применяя передовые технологии и управленческий опыт, французские, американские, немецкие, итальянские, российские и японские чиновники и предприниматели стремились не разрушить, а сохранить национальную культуру, использовав имевшийся богатый потенциал национальных традиций. Думается, во многом благодаря этому страны Запада, Россия и Япония сумели аккумулировать немалые человеческие, материальные и финансовые ресурсы для осуществления широкомасштабной индустриализации и экономической экспансии.

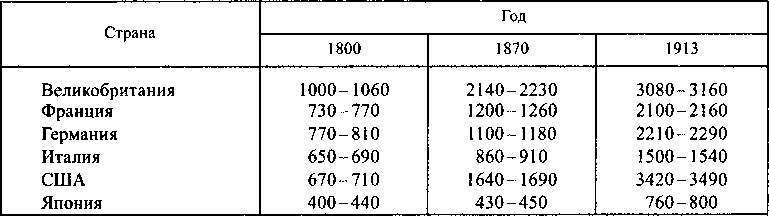

Промышленный переворот в странах Европы, Северной Америки и в Японии привел к значительному — в 5–6 раз ускорению общих темпов их экономического роста по сравнению с соответствующими показателями эпохи Возрождения и Просвещения: примерно с 0,3–0,4 % в год в XVI–XVIII вв. до 1,8–2,2 % в XIX — начале XX в. Несмотря на существенное повышение динамики численности населения, многократно возросли и темпы роста подушевого ВВП (см. табл. 1).

Отличительной особенностью перехода к индустриальной экономике стало также значительное уменьшение нестабильности процесса воспроизводства, свойственной большинству доиндустриальных обществ, которые весьма сильно зависели от природно-климатических и иных внешних факторов.

Таблица 1

Динамика среднедушевого ВВП в период промышленного переворота, доллары США 1980 года[1]

Опыт государств Запада свидетельствует о том, что их индустриальный рост был более сбалансированным и имел более широкую основу, чем принято считать. Он был в немалой мере взаимосвязан с развитием сельского хозяйства и инфраструктурных отраслей. В странах Европы и в Японии на этапе их промышленного рывка существовала достаточно тесная корреляция между динамикой сельскохозяйственного и промышленного производства.

Подъем сельского хозяйства и его интенсификация (сначала на полутрадиционной, а затем на более или менее современной основе) способствовали не только росту численности населения, но и повышению его жизненного уровня, относительному снижению издержек производства в несельскохозяйственных отраслях экономики, расширению емкости внутреннего рынка и в конечном счете обусловили перерастание протоиндустриального развития в индустриализацию.

Важнейшей предпосылкой, фактором и составной частью промышленного переворота была, как известно, революция в средствах коммуникаций, вызвавшая резкое удешевление перевозок при росте их скорости, надежности и качества. Это уменьшало предпринимательские риски, усиливало внутрихозяйственную интеграцию экономик и международное разделение труда, стимулировало интенсификацию потоков готовых продуктов, сырья, труда и капитала.

В период промышленного переворота производство в новых отраслях увеличивалось сравнительно высокими темпами, и на этой основе сложился миф о феноменальном росте индустриального сектора в XIX столетии. В самом деле, если в 1730–1760 гг. среднегодовые индикаторы прироста продукции в черной металлургии и хлопковой промышленности Великобритании составляли 0,3–0,6 % и 1,4–1,8 % соответственно, то в 1760–1830 гг. они достигли уже 4–5 % и 6–8 %. Это привело к значительному удешевлению некоторых товаров, в частности, цены на хлопчатобумажные ткани в 1790–1850 гг. понизились более чем в 60 раз.

Возможно, ввиду своей относительной доступности эти и подобные им показатели по современному (в противоположность традиционному) сектору индустрии широко использовались различными исследователями при конструировании индексов промышленного производства. Однако они в целом оказывались, как правило, завышенными, ибо, во-первых, нередко базировались на данных о потреблении сырья, материалов и энергии, а также валовых показателях. В то же время промежуточные затраты, как известно, на начальной стадии индустриализации росли обычно опережающими темпами по сравнению с выпуском конечной продукции. Во-вторых, расчеты в целом не в полной мере учитывали размеры производства в традиционных отраслях промышленности (пищевой, шерстяной, льняной, шелковой, кожевенной и др.), в ремесленных предприятиях и в нерыночном секторе экономики. Между тем, вопреки некоторым распространенным суждениям, роль традиционного сектора в индустриальных странах XIX в. на этапе промышленного переворота была весьма внушительна. В 1860 г. в этих странах 69–77 % всех занятых в обрабатывающей промышленности приходилось на предприятия, использовавшие не машинные, а инструментальные, т. е. традиционные, технологии. И этот показатель едва ли оказался ниже 50 % в 1913 г. В целом по западноевропейским странам и США в 1750–1913 гг. производство современных видов энергии (уголь, нефть, электроэнергия) возросло почти в 190 раз (т. е. в среднем ежегодно на 3,2–3,3 %). Однако доля традиционных источников (дрова, торф, кизяк, сила ветра, воды, мускульная сила людей и животных) в общем объеме используемых энергоресурсов составляла в 1880 г. — 46–47 % и в 1913 г. — 41–43 %. Около 1890 г. уголь и нефть обогнали традиционные источники в мировом энергопотреблении — даже если большинство населения мира непосредственно еще не использовало новые источники энергии. К концу XIX в. «ископаемое топливо» одержало верх во всемирном масштабе.

По оценкам П. Бэрока, доля современного сектора в общем объеме продукции обрабатывающей промышленности Западной Европы и США стремительно возрастала — с 2–4 % в 1800 г. до 12–17 % в 1830 г. и 29–36 % в 1860 г. (без Великобритании — 1–3 %, 6-10 % и 18–24 %). Однако даже в 1880 г. она была ниже половины (без Великобритании — 30–38 %) и лишь к 1913 г. достигла 55–65 %.

Некоторые исследователи, касаясь проблем индустриализации, чрезмерно драматизируют характер взаимоотношений между стремительно «наступающим» современным сектором и буквально «деградирующим» традиционным сектором экономики. Разумеется, было бы неправильно недооценивать достаточно высокую степень конфликтности этих взаимодействий и связанной с ним социально-экономической напряженности в индустриализирующихся обществах. Однако реальная картина была более сложной, ибо на самом деле существовал синтез, взаимодействие традиционного и современного секторов. Развитие крупной промышленности не только разрушало, вытесняло прежние формы хозяйства в некоторых отраслях и производствах, но и стимулировало их возникновение и функционирование на традиционной и полутрадиционной основе в ряде других сегментов экономики (механизация ткачества обусловила быстрый рост «полутрадиционной» швейной промышленности, а создание современных сахарных заводов вызвало подъем кондитерского производства, полуремесленного-полумануфактурного по своему характеру, не говоря уже о развитии сопряженных с современной индустрией отраслей, использующих ручной труд в строительстве и сфере услуг).

Некоторые страны, сравнительно поздно вступившие на путь индустриализации (Япония) и стремившиеся быстро «наверстать упущенное время», старались максимально повысить отдачу от традиционного сектора, рационально использовали значительный дуализм, существовавший в их хозяйственных системах. Только к концу периода Мэйдзи (1910 г.) современная промышленность по общему объему продукции превзошла показатели производства кустарных промыслов.

На этапе первичной индустриализации японцы весьма часто закупали за границей подержанное оборудование и использовали его за счет круглосуточной работы (с привлечением дешевой, в том числе женской и детской, рабочей силы) до полного физического износа. Вплоть до 1912 г. половина всех выпускавшихся в Японии капитальных товаров производилась традиционными методами. При этом железо часто заменялось деревом, а динамика трудозатрат в ряде отраслей и производств была сопоставима с темпами роста основного капитала. Эти особенности японской (да только ли японской?) модели ранней индустриализации, как нам представляется, не вполне согласуются с «модернистской» парадигмой промышленного переворота, описанной в фундаментальных трудах Ф. Дин, У. Коля и Д. Ландеса и ставшей весьма популярной среди многих историков и экономистов.

Таким образом, быстрое развитие отдельных «очагов» хозяйства с новейшей технологией (в частности, в промышленности и на транспорте) имело вплоть до последней трети XIX в. (а в Японии и Италии — до начала Первой мировой войны) в целом ограниченное — в территориальном и отраслевом плане — воздействие на общеэкономический рост. По расчетам американского экономиста Д. Макклоски, в Великобритании (1780–1860) современный сектор, имевший темпы роста производительности труда втрое большие, чем традиционный сектор (соответственно 1,8 % и 0,6 % в год), производил в среднем на протяжении отмеченного периода лишь 20 % ее национального дохода.

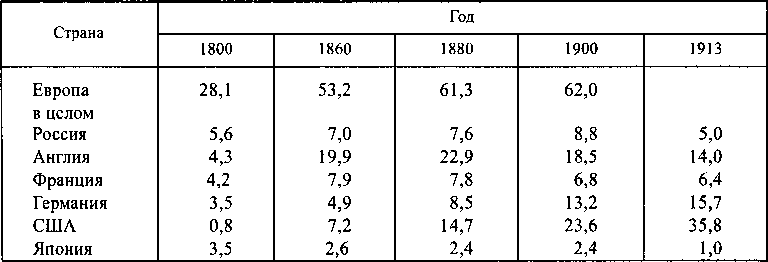

В целом общие темпы роста индустриального сектора возросли с 0,7–0,8 % в год в XVIII в. (данные по Западной Европе) до 2,7–2,9 % по индустриальным странам в 1800–1913 гг. (см. табл. 2).

Таблица 2

Доля ведущих держав в мировом производстве, %[2]

Таблица 3

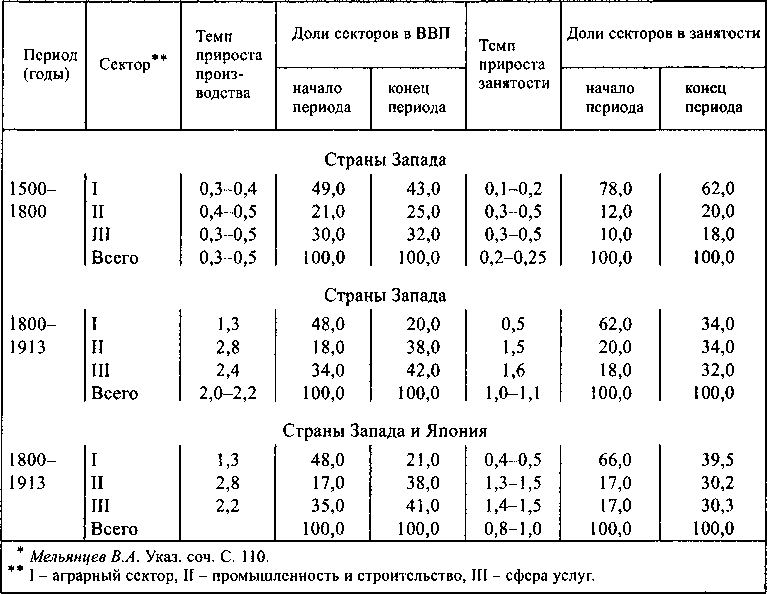

Сдвиги в отраслевых структурах производства и занятости ныне развитых государств в доиндустриальную эпоху и в период промышленного переворота, %*

Каковы же были важнейшие источники индустриального роста? В странах Запада и в Японии в период их промышленного рывка за счет увеличения затрат основных производственных ресурсов и повышения эффективности было в среднем получено соответственно около ? и ? прироста продукции в промышленности и строительстве. С учетом сокращения длительности рабочего времени индикатор вклада совокупной производительности достигал в среднем 28–32 %, в том числе в Великобритании и США — 14–17 %, во Франции и Германии — соответственно около 27–29 % и 36–38 %, в Италии и Японии (позже других вступивших на путь индустриализации и осуществлявших ее форсированными методами) — примерно 42–44 %. Таким образом, индустриальный сектор развивался, в отличие от аграрного, преимущественно экстенсивным способом, получая при этом от него немалую долю производственных ресурсов.

Промышленный переворот, вызвавший существенную интенсификацию структурных изменений в индустриальных странах, думается, все же не вполне оправдывает свое название. Дело в том, что ускорение общих темпов их экономического роста (примерно с 0,3–0,5 % в год в 1500–1800 гг. до 1,8–2,2 % в 1800–1913 гг.) было обусловлено увеличением вклада аграрных отраслей на 16–18 %, промышленности и строительства — на 38–40 %, а сферы услуг — на 43–45 % (см. табл. 3). Примерно такими же пропорциями (16–19 %: 39–42 %: 41–43 %) определялось участие отмеченных секторов в повышении общей динамики занятости населения. Иными словами, важнейшую роль в эпоху промышленной революции играла не только индустриализация, но и быстрое развитие торговли и сферы обслуживания, культуры и просвещения, а также различных средств и систем коммуникаций.

На протяжении многих десятилетий XIX столетия индустриальные страны проводили политику достаточно жесткого, хотя и выборочного, рационального протекционизма, нацеленного на всемерное укрепление внутренних и внешних позиций национальной промышленности и других секторов экономики. Эта политика, сопровождавшаяся не только импортзамещением, но и разнообразными институциональными реформами, ничуть не мешала государствам, идущим по пути индустриализации, активизировать развитие отраслей, ориентированных на экспорт.

В результате, если в XVIII в. в среднем по Западной Европе темпы роста физического объема экспорта не превышали 0,7–1,1 % в год, то в 1800–1913 гг. в целом по индустриальным государствам они достигли 3,3–3,5 %. В итоге значительно увеличилась доля этих стран в мировой торговле — с 40–45 % в середине XVIII в. до 63–68 % в начале XX в.

В целом в период промышленного рывка за счет роста экспорта в Великобритании, Франции, Германии и Японии было получено не более 25–30 % увеличения их ВВП, в США — 7–8 %, а в Италии — 5–7 %. Если сопоставить соответствующие данные XVIII в. и последующего столетия, можно обнаружить, что ускорение экономического роста этих стран было лишь отчасти связано с увеличением внешнего спроса. Иными словами, ускорение экономической динамики на этапе промышленного переворота было преимущественно вызвано развитием внутреннего рынка. Однако для малых европейских государств роль внешнего фактора была более весомой.

Одним из поразительных экономических параметров изучаемого периода является уровень интеграции, достигнутый мировой экономикой на рубеже XIX–XX вв. Интеграция рынков и невысокие торговые барьеры играли существенную роль в усилении международной конкуренции. Снижение транспортных издержек и прогресс в области холодильных установок позволили привозить в Европу товары со всего света. Другой очевидный элемент — влияние открытости рынков капитала на финансовую интеграцию. Также необходимо отметить процесс международной конвергенции ставок реальной заработной платы и процентных ставок.

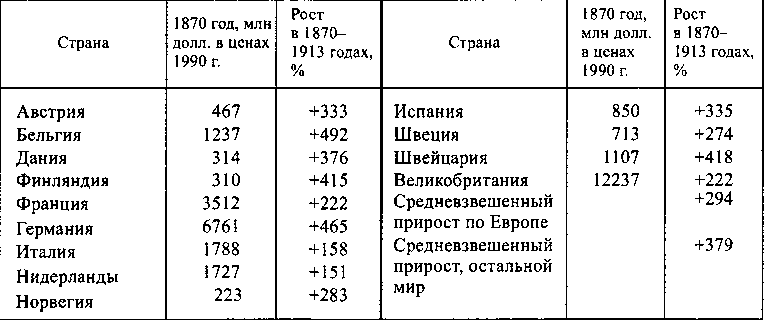

Период с 1870 по 1914 г. является вершиной глобализационных процессов XIX в., которые начались сразу же после эпохи Наполеоновских войн. Глобализация XIX в. включала в себя возрастание потоков товаров, людей, капитала и идей как внутри материков, так и между ними. Это иллюстрируется ростом объемов этих международных потоков (см. табл. 4).

Европейская международная торговля в ценах того времени возрастала в 1870–1913 гг. со скоростью 4,1 % в год по сравнению с 16,1 % в год в 1830–1870 гг. Международная торговля расширялась по многим причинам. Стабильно снижалась стоимость международных товарных перевозок благодаря техническому прогрессу и новым коммуникациям (открытию Суэцкого канала в 1869 г.). Развитие железных дорог привело к снижению внутренних транспортных издержек. Помимо этого развитию торговли способствовал мир между великими державами в период с 1871 по 1913 г. Распространение золотого стандарта гасило колебания обменных курсов и снижало неуверенность в торговых операциях.

Таблица 4

Европейская торговля в 1870–1913 годах[3]

Снижение транспортных издержек влекло за собой возрастание потенциала к интеграции рынков, но политики всегда имели возможность затормозить этот процесс или даже обратить его вспять путем протекционистских мер. Так, с 1870-х годов страны континентальной Европы начали создавать барьеры в сфере торговли зерном и другими товарами. Что касается структуры торговли, то Европа в целом была экспортером промышленных товаров и импортером сырья, хотя отдельные регионы в этом отношении отличались друг от друга. Крайний случай представляла Великобритания, чрезвычайно зависимая от ввоза сырья и продовольствия, за которые она расплачивалась экспортом промышленных товаров и услуг. Остальные страны Северо-Западной Европы имели аналогичную, но не столь резко выраженную специализацию. Восточная и Южная Европа, несмотря на индустриализацию, оставалась нетто-экспортером сырья и нетто-импортером промышленного оборудования.

В отечественной и зарубежной литературе встречаются суждения о якобы существенном вкладе колониальных и зависимых стран (как импортеров готовой продукции) в индустриализацию метрополий. Это, думается, явное преувеличение. Судя по имеющимся оценкам, в XIX в. не более 6-14 % всей продукции обрабатывающей промышленности стран Запада и Японии (составлявшей 2–3 % их ВВП) реализовывалось в периферийных странах. Таким образом, рынки стран Востока и Юга служили важным, но дополнительным источником увеличения экспорта для европейских государств, США и Японии и вряд ли могли коренным образом повлиять на ход их индустриализации.

Промышленный переворот в индустриальных государствах сопровождался насыщением их экономики капиталом. Норма валовых капиталовложений возросла на этапе перехода от доиндустриальной экономики к индустриальной примерно вдвое — с 5–7 % ВВП в XVI–XVIII вв. (в среднем по Западной Европе) до 12–14 % в целом по странам Запада и Японии в 1800–1913 гг. Судя по данным о норме собственно производственных инвестиций (в Великобритании в период промышленного рывка 6–7 % ВВП, во Франции — 10–11 %, в Германии — 10,5-11,5 %, в Италии — 11,5-12,5 %, в Японии — 14,5 %, в США — 15–16 %), страны, позднее приступавшие к индустриализации, вынуждены были мобилизовывать для преодоления своей относительной отсталости более высокую долю национального продукта.

Великобритания оставалась в целом чистым экспортером капитала, примерно с середины XIX в. доля чистых инвестиций в ВВП Великобритании стала постепенно сокращаться, опустившись в 1891–1913 гг. до уровня 3,5 %. Став крупнейшим кредитором и экспортером капитала, «мастерская мира» обескровливала свою внутреннюю экономику: в конце XIX — начале XX в. общая норма капиталовложений в этой стране (около 9 %) была намного меньше, чем у других промышленно развитых держав (в США и Германии — 22–23 % их ВВП).

Франция в период ее промышленного рывка была также чистым экспортером капитала, его вывоз был эквивалентен в 1820–1869 гг. примерно 18–20 % национальных чистых сбережений, в 1870–1890 гг. — 11–13 % и в 1891–1913 гг. — 33–35 %. В ходе революционных и Наполеоновских войн часть ресурсов, экспроприированных у других европейских государств, была, по-видимому, аккумулирована и материализована в производственных фондах, создавших основу для последующей индустриализации.

Германия, много потерявшая в ходе Наполеоновских войн, впоследствии оказалась вынужденной привлекать иностранный капитал, главным образом в период, предшествовавший ее промышленному рывку (до середины XIX в.). Существенной финансово-экономической «подпиткой» германской индустриализации были контрибуция и территориальные приобретения, полученные в результате франко-прусской войны. Но в целом Германия начиная со второй половины XIX в. была чистым экспортером капитала, вывоз которого достигал в среднем 11–15 % ее чистых национальных сбережений.

В отличие от перечисленных государств страны поздней индустриализации — Италия, Россия и Япония, а также США — оказались на этапе промышленного рывка в положении чистых импортеров капитала. Его размеры достигали в Италии в 1861–1894 гг. 15–20 % чистых внутренних капиталовложений. В Японии доля внешних финансовых ресурсов на начальном этапе модернизации в 1869–1884 гг. — около 50 % — была значительно выше, чем на этапе форсированной индустриализации.

США в 1815–1914 гг. активно привлекали иностранный капитал. По некоторым оценкам, его общий объем возрос в 1820–1914 гг. более чем в 80 раз и достиг к началу Первой мировой войны 7,1 млрд долл. Это государство было тогда крупнейшим должником в мире. Но ввиду значительных масштабов национальной экономики размеры обязательств США другим странам были эквивалентны примерно 20 % их ВНП. Что касается доли чистого притока иностранного капитала в финансировании начальных инвестиций, то этот индикатор не превышал в целом 12–14 % в 1800–1840 гг. и 7–9 % в 1840–1890 гг. Таким образом, роль внешнего финансирования экономического роста в странах Запада и в Японии в период их промышленного рывка была в целом относительно невелика.

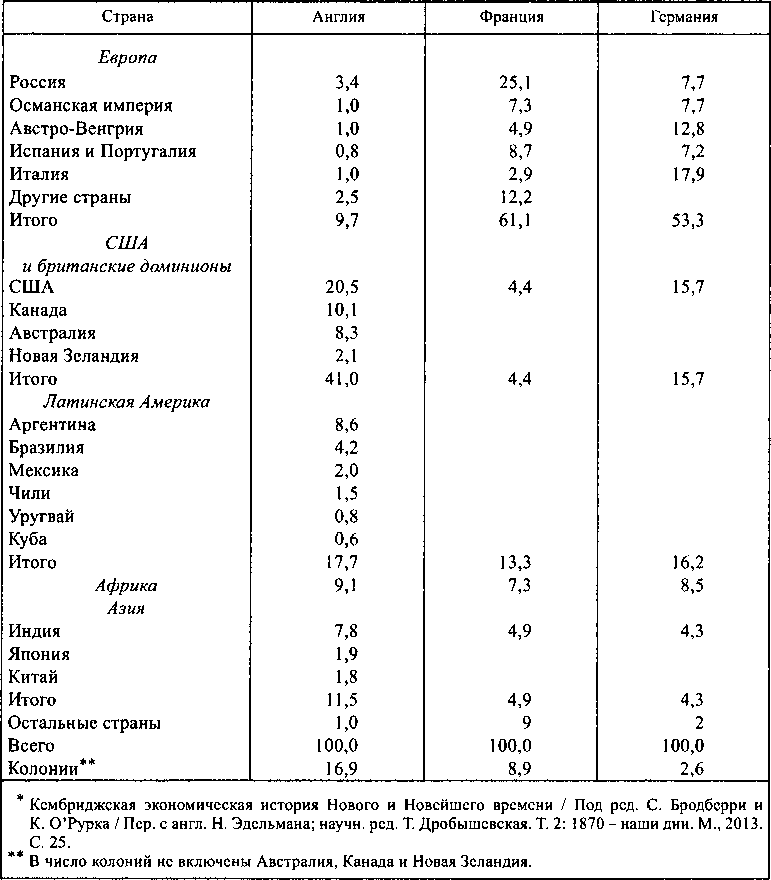

Таблица 5

Направления английских, французских и немецких зарубежных инвестиций в 1870–1913 годах, %*

Весьма значительной была в изучаемый период интеграция международного рынка капитала. Европа была банкиром всего мира. Те регионы, которые имели хороший доступ к европейскому капиталу и обширным ресурсам (США, Канада, Аргентина, Австралия), были в 1870–1913 гг. наиболее процветающими. Менее значительные, но все же важные потоки капитала устремлялись в экономики Южной, Восточной и Центральной Европы (см. табл. 5).

Интеграция капитала не была непрерывным процессом, иногда происходили «отливы», становившиеся для стран-реципиентов серьезными проблемами. Первая волна финансовой интеграции в целом завершилась к 1890 г. Интеграцию рынка капитала в конце XIX в. объясняют в основном отсутствием военных конфликтов между главными странами-кредиторами в период между франко-прусской и Первой мировой войнами. Марксистская концепция, согласно которой экспорт капитала обусловлен империалистической стадией развития капитализма, не находит подтверждения. Таблица 5 показывает, что в колонии шла не самая большая часть капитала, по сути империализм не имел определяющего значения для процесса интеграции финансовых рынков.

Касаясь внутренних особенностей накопления, отметим, что, в отличие от Великобритании, Франции и США, характеризовавшихся сравнительно небольшим прямым участием государства в производственном процессе, в странах более поздней модернизации (Германия, Италия, Россия, Япония), вынужденных форсировать свое развитие в условиях нового более капиталоемкого витка промышленной революции, доля государственных инвестиций в отдельные периоды достигала 15–25 % всех капиталовложений.

В немалой мере рост нормы и массы инвестиций и замещение труда капиталом стимулировались во всех изучаемых странах относительным снижением цен инвестиционных товаров по сравнению с уровнем оплаты труда. С конца XVIII по начало XX в. соответствующий показатель уменьшился в Великобритании в 1,8–2,2 раза, во Франции — в 3,2–3,4, в Германии — в 2,7–2,8, в США — в 2,3–2,4 раза. Поэтому, несмотря на увеличение разрыва между богатыми и бедными, с середины XIX в. уровень жизни значительной части населения индустриальных стран стал повышаться.

Экономический рост стран Запада и Японии в период их индустриализации был связан не только с увеличением абсолютных и относительных масштабов физического капитала, но и с наращиванием человеческого капитала. Речь идет как о совершенствовании менеджмента в связи со становлением крупного производства, так и о росте качества рабочей силы, ее дисциплинированности и подготовленности.

Исследования показывают, что качество собственно человеческого капитала, в том числе мотивация труда и его продуктивность, стало возрастать после промышленной революции, когда продолжительность рабочего времени начала постепенно сокращаться, а уровень жизни пролетариата — повышаться. Об этом можно судить не только по динамике реальной зарплаты, которая стала расти, но и по изменению структуры потребления. Доля продовольствия в общих потребительских расходах основной массы населения, достигавшая, по имеющимся оценкам, в Западной Европе в XV–XVIII вв. 70–80 %, понизилась во Франции до 62–63 % в 1880 г., в Германии — 51–53 % в 1910–1913 гг., в Италии — 69–70 % в 1861–1880 гг., в Японии — 65–67 % в 1880 г., в Великобритании — 47–49 % в 1880–1890 гг. и в США — до 39–40 % в 1870–1880 гг.

Произошли также позитивные сдвиги в структуре продовольственных расходов, в частности, уменьшился удельный вес зерновых (например, во Франции с 45–50 % в 1840-е годы до 24–28 % в 1913 г.). Эти изменения оказывали немаловажное влияние на экономический рост. Так; по оценке Р. Фогеля, в период индустриализации ныне развитых государств 20–30 % прироста их подушевого ВВП было связано с улучшением питания и здоровья населения.

Примерно с середины XIX в. стали заметно расти расходы на обучение, просвещение и науку, а также здравоохранение. Доля только государственных расходов на нужды образования выросла в 1820–1830/1910-1913 гг. в Великобритании и Франции с 0,2–0,3 % их ВВП до 1,3–1,5 % и 1,6–1,7 % соответственно; в Германии с 0,8–1,0 % в 1860-е годы до 2,1–2,3 % в 1910–1913 гг.; в США с 0,3 % в 1840 г. до 1,4–1,6 % в 1910 г., а в Японии с 1,2–1,4 % ВВП в 1880-е годы до 2,0–2,4 % в 1910 г. Общие затраты на здравоохранение, просвещение и науку в 1910–1913 гг. были эквивалентны в Италии 2,0–2,3 % ВВП, во Франции и Великобритании — 2,2–2,5 %, в США — 2,5–2,7 %, в Японии — 2,8–3,2 % и в Германии — 3,1–3,4 % ВВП.

Возросшие инвестиции в человеческий капитал привели к зримым результатам. Так, показатель средней продолжительности жизни, составлявший в начале XIX в. в Италии, Германии и Франции 30–32 года, а Великобритании, США и Японии 35–36 лет, спустя столетие достиг в среднем по группе изучаемых стран 48–52 лет. Доля населения, охваченного теми или иными видами образования, значительно выросла: с 9-11 % в 1830–1840 гг. до 15–17 % в 1913 г. Однако как исходные, так и итоговые уровни существенно варьировали: в Италии отмеченный индикатор увеличился примерно с 3 до 11 %, во Франции — с 7 до 14 %, в Великобритании — с 9 до 15 %, в Японии — с 4 до 16 %, в Германии — с 17 до 19 %, в США — с 15 до 22 %.

В отличие от других стран в Германии, США и Японии более быстрыми темпами развивалось среднее специальное и высшее техническое образование. К 1913 г. число учащихся в средней и высшей школе в расчете на тысячу жителей составляло в Италии соответственно 6,9 и 0,8, во Франции — 4,1 и 1,0, в Великобритании — 4,6 и 1,2, в Японии — 10,7 и 0,9, в Германии — 16,4 и 1,3, в США — 11,6 и 3,9. На рубеже веков наиболее высокие темпы роста эффективности национальной системы образования были в Японии.

За XIX и начало XX в. индустриальные страны добились впечатляющих успехов в ликвидации неграмотности. На заре промышленной революции доля грамотных среди взрослого населения превышала половину только в Германии (63–67 %), Великобритании (53–57 %) и США (56–60 %). К началу Первой мировой войны в этих государствах, а также во Франции она составила уже примерно 90 %. В Японии и Италии эти показатели оказались ниже (соответственно 68–72 % и 58–62 %), правда, их стартовый уровень также заметно отставал от других стран. В силу интенсификации образования, развития средней и высшей школы, а также профессиональной подготовки рост среднего числа лет обучения работников был более значительным, чем увеличение доли грамотных: в 1800–1913 гг. оно повысилось в Италии с 1,1 до 4,8 года, в Японии — с 1,2 до 5,4, во Франции — с 1,6 до 7, в Великобритании — с 2 до 8,1, в США — с 2,1 до 8,3 и в Германии — с 2,4 до 8,4 года. Заметим, однако, что существовала немалая дифференциация в качестве полученного образования.

Таким образом, в эпоху индустриализации в странах Европы, Северной Америки и в Японии произошли кардинальные сдвиги в структурах производства и национального богатства: за период немногим более 100 лет их совокупный продукт вырос почти в 10 раз, в том числе на душу населения — в 3,3–3,7 раза. Это означает, что по сравнению с первыми восемью столетиями второго тысячелетия средний темп изменения подушевого дохода увеличился на порядок (в 9-11 раз).

Возникла и сформировалась индустриальная цивилизация. Прогресс был достигнут как на основе расширения и углубления внутренних конкурентных рынков, так и в результате интенсификации внешних взаимосвязей стран, создания мирового капиталистического хозяйства. Вклад фактора эксплуатации колоний и зависимых стран в осуществление индустриализации метрополий был существенно меньше, чем считают некоторые леворадикальные ученые.

Сравнительно быстрая трансформация индустриальных стран — и в этом, видимо, парадокс и парадигма их развития — определялась не только масштабами вытеснения прежних форм производства, но и достижением органического синтеза современных и традиционных факторов роста, роль которых в становлении индустриальной цивилизации и придании ей относительной устойчивости оказалась весьма значительной.

Отмечая глубину произошедших сдвигов, не стоит чрезмерно преувеличивать их реальные масштабы. Формирование механизма экономического роста было отнюдь не безболезненным процессом. Во многих странах первые два поколения людей, живших в условиях промышленного переворота, заплатили немалую социальную и экологическую цену.

В ходе индустриализации стран Европы, Северной Америки и Японии возросла неравномерность их экономического развития, обострились противоречия между прежними и будущими лидерами мирового капиталистического хозяйства. Бывшая «мастерская мира», не сумевшая в должной мере адаптироваться ко второму витку промышленной революции (конец XIX — начало XX в.), т. е. обновить технологические и институциональные структуры, в некоторой степени обессиленная экспортом финансового и человеческого капитала, сдавала свои позиции (многое из сказанного справедливо также и для Франции).

США, Германия и Япония, в гораздо меньшей степени придерживавшиеся рикардианских принципов «естественных преимуществ», постепенно преодолели сырьевую полупериферийную специализацию своих экономик благодаря последовательной реализации национальных стратегий развития, эффективным институциональным реформам, форсированному наращиванию инвестиций в наиболее передовые средства производства и коммуникаций, а также в образование, науку и культуру.

Экономический рост индустриальных стран, при всей его конфликтности, был в целом относительно сбалансирован и имел широкую основу. Он происходил не за счет ограбления и подрыва сельского хозяйства (как это не раз случалось при попытках быстрой модернизации в XX столетии), а на базе его всемерной интенсификации, при подтягивании полутрадиционных и традиционных сегментов экономики, а также приоритетном развитии инфраструктурных отраслей. Привлечение зарубежных технологий и капиталов сочеталось с активным использованием внутренних ресурсов во многом благодаря компетентным действиям государства, его дозированному интервенционизму, направленному на формирование эффективных механизмов созидательной конкуренции. Наибольших успехов в XIX–XX вв. добились те страны, которые наряду с интенсификацией материального накопления обеспечили приоритетное развитие человеческого капитала.

Европейская экспансия и колонизация оказали весьма противоречивое воздействие на социально-экономические структуры афро-азиатских и латиноамериканских обществ. Столкнувшись в ходе развертывания своей экспансии с менее динамичными и менее технологически развитыми цивилизациями, европейцы не преминули воспользоваться своим преимуществом в навигационных средствах и огнестрельном оружии для установления господства и навязывания неравноправных договоров. Вначале были созданы торгово-военные форпосты, а впоследствии — огромные колониальные империи.

Межцивилизационный «контакт» привел к большим человеческим жертвам как в Новом Свете, так и в некоторых регионах Азии и Африки. Насилие, непосильный труд, а главное, инфекционные заболевания, к которым у индейцев не было иммунитета, вызвали значительное сокращение численности населения в Латинской Америке. Заселение Америки чернокожими невольниками обернулось немалыми потерями для тропической Африки.

Начало европейской колонизации сопровождалось откровенным грабежом, прямой и косвенной эксплуатацией природных ресурсов и коренного населения. Наплыв из метрополий дешевых фабричных товаров во многом разрушил местное, прежде всего городское, ремесло, включая производство предметов роскоши. Таким образом, в первой половине XIX в. в целом доминировали негативные, разрушительные тенденции.

Попытки самостоятельной модернизации в ряде стран Латинской Америки, получивших независимость в 1820-е годы (Бразилия, Мексика, Парагвай), а также в Египте эпохи правления Мухаммеда Али (1820–1830), во многом навеянные опытом индустриализации западноевропейских государств, оказались в конечном счете неудачными.

Модернизация колоний и зависимых стран, включавшая создание передовых промышленных предприятий и плантационных хозяйств, строительство портов, каналов, повышение нормы капиталовложений, наталкивалась на многочисленные трудности внутреннего характера и происходила во многом на старой институциональной основе. Речь идет о широком использовании принудительного, в том числе рабского труда, неразвитости (особенно в Бразилии и Мексике) транспортной инфраструктуры, а также о колоссальном неравенстве в распределении земельных ресурсов, сохранении сравнительно низкого уровня трудовой этики и пренебрежительного отношения к производительной деятельности как таковой. В силу указанных причин во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки получили распространение такие процессы, как дезиндустриализация и дезурбанизация.

Первые две трети XIX в. в колониях и зависимых странах были отмечены крайней нестабильностью, связанной в Латинской Америке с борьбой за национальную независимость, гражданскими войнами, военными переворотами, народными восстаниями против голландских колонизаторов на Яве 1825–1830 и 1840 гг., восстанием сипаев в Индии 1857–1859 гг., крестьянской войной тайпинов в Китае в 1850–1864 гг. Многочисленные выступления народных масс в колониальных и зависимых странах свидетельствовали о глубоком экономическом и социально-политическом кризисе.

В Мексике, по данным К.У. Рейнольдса, подушевой ВВП в 1800–1860 гг. понизился на 35–40 %, а затем, в 1860–1877 гг. вырос на 25–30 %. В Бразилии, по оценкам У. Макгриви, национальный продукт в расчете на душу населения сократился в 1800–1850 гг. примерно на 13–15 %. Расчеты по Китаю за 1800–1870 гг., основанные на оценках подушевого производства зерновых и железа, весьма приблизительны. В целом они показывают снижение подушевого национального продукта примерно на 20 %, что отражает масштабы экономического кризиса XIX в. и негативные последствия длительной опустошительной крестьянской войны 1850-1860-х годов. Согласно подсчетам по Индии, базирующимся на данных А. Десаи, К. Мукерджи, А. Мэддисона, Р. Голдсмита и Ш. Мусави, отмеченный индикатор также уменьшался. В итоге к началу 1870-х годов он был на 20 % меньше, чем в середине XVIII в.

В Индонезии, судя по оценкам А. Мэддисона, чистый внутренний продукт в расчете на душу населения в 1700–1830 гг. не возрастал, в дальнейшем он несколько повысился и в 1840–1870 гг. зафиксировался на уровне, в среднем на 5-10 % превышавшем показатель предыдущих 100–130 лет.

Итак, при всем разнообразии путей экономической эволюции отмеченных стран вплоть до середины XIX в. в них преобладали негативные тенденции. Примерно в последней трети — четверти XIX в. в Азии, Африке и Латинской Америке сложились более благоприятные условия для начала или возобновления экономического роста. Существенное удешевление транспортных расходов, в том числе морских перевозок, сделало возможным и весьма выгодным широкое освоение природных и трудовых ресурсов, а также потребительских рынков колониальных и зависимых стран.

В конце XIX — начале XX в. колониальная экспансия европейских держав, Японии и США достигла апогея. Периферия оказалась поделенной между метрополиями, имевшими обширные территориальные владения и зоны влияния. В этот период во многих колониях и зависимых странах произошла определенная стабилизация общественной жизни. В целом уменьшилось число внутренних войн и восстаний. Совершенствовалась работа административного аппарата.

Одна из отличительных черт развития этих стран во второй половине XIX в. — активное инфраструктурное строительство, создание и расширение портов, проведение ирригационных работ. В данный период велось интенсивное строительство каналов, линий железнодорожных коммуникаций. К началу Первой мировой войны общая длина железных дорог достигла в Индии 55,8 тыс. км, в Китае — 9,9, в Индонезии — 2,9, в Египте — 4,3, в Турции (в азиатской части) — 3,5, в Бразилии — 24,9, в Мексике — 25,5, в Аргентине — 33,2 тыс. км (для сравнения: в Италии — 16,9 тыс., в Великобритании — 37,7, во Франции — 51,2, в Германии — 63,7, в США — 410,9, в Японии — 10,6 тыс. км). В пересчете на 1 тыс. кв. км (общей территории) отставание от развитых государств было весьма значительным (в среднем 1:10).

По данным Ч. Иссави и А. Мэдцисона, в 1870–1914 гг. общий объем иностранного капитала, инвестированный в страны Азии, Африки и Латинской Америки, вырос в 5,3–5,5 раза, достигнув примерно трети их совокупного ВВП, При этом в расчете на душу населения величина иностранного капитала, инвестированного в крупных азиатских государствах (в Китае 3,5–4,0 долл. США, в Индии 6,7–7,3, в Индонезии 12–13 долл.), была меньше, чем в странах Ближнего Востока (в Турции 61–62 долл., в Египте 83–84 долл.), и намного меньше, чем в Латинской Америке (в Бразилии 81–83 долл., в Мексике 113–115 долл.). В Аргентине этот показатель (409–411 долл.) в целом не уступал данным по британским доминионам: Южная Африка (346–347 долл.), Австралия (373–374 долл.) и Канада (490–491 долл.). Превалирующая доля (65–75 %) этих средств была вложена в инфраструктуру и добывающую промышленность.

В ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока за счет притока иностранных инвестиций финансировалась немалая часть внутренних капиталовложений: этот показатель в Мексике в эпоху правления П. Диаса (1877–1911) достигал 67 %, в Турции и Египте в 1907–1913 гг. — 50–60 %. Близкие к отмеченным индикаторы были характерны для французских колоний в Северной Африке, а также для Кореи и Тайваня, принадлежавших Японии. Однако в Индии и Китае превалировали другие тенденции: примерно 85 % всех капиталовложений шли из внутренних источников.

Наряду с отмеченными факторами важными компонентами улучшения хозяйственной конъюнктуры в колониальных и зависимых странах стало заметное увеличение их экспортного потенциала. В последней четверти XIX — начале XX в. для стран — поставщиков сельскохозяйственного и минерального сырья сложилась весьма благоприятная конъюнктура. В этот период за счет увеличения экспорта была получена в целом одна шестая прироста валового продукта колониальных и зависимых стран. Темпы роста экспортных сегментов значительно превосходили соответствующие показатели традиционных секторов экономики. В результате увеличилась доля современного сектора в экономике этих стран с 1–3 % в 1880 г. до 10–19 % — в 1913 г.

В целом, несмотря на существенное повышение в периферийных странах темпов роста численности населения, связанное прежде всего с усилением контроля за распространением эпидемий и некоторым увеличением экстренной помощи голодающим, возросли также темпы роста подушевого ВВП. Согласно различным оценкам в Бразилии среднегодовой темп роста национального продукта в расчете на душу населения мог достигать в 1850–1900 гг. 0–1,5 %.

В Мексике в эпоху П. Диаса происходил довольно быстрый экономический рост, опиравшийся на интенсивное развитие инфраструктуры, экспортных анклавов в добывающей промышленности и сельском хозяйстве. Оценки масштабов этого роста неоднозначны. По данным М. Рамиреса, подушевой национальный продукт повысился на 34–38 %, а по оценкам К. Рейнольдса — на 60–65 %.

По данным А. Хестона и Р. Голдсмита, внесшим поправки и уточнения в расчеты М. Мукерджи, С. Сивасубрамоньяна и А. Мэдисона, среднегодовой показатель прироста чистого внутреннего продукта Индии на душу населения в 1870–1913 гг. составлял 0,5–0,6 % в год. Подушевой ВВП Китая, несмотря на все перипетии социально-политической жизни страны, составлял в 1890–1913 гг. 0,1–0,2 %.

В странах Юго-Восточной Азии также отмечалось ускорение темпов подушевого экономического роста: в Индонезии 0,2–0,3 % в год в 1880–1900 гг., в Таиланде с 0,1–0,2 % в 1870–1900 гг. до 0,9–1,1 % в 1900–1913 гг.

Экономическая модернизация ближневосточной периферии также сопровождалась ускорением темпов подушевого экономического роста. В Османской империи, по данным О. Окьяра и Ч. Иссави, этот показатель в 1889–1911 гг. достигал примерно 0,9–1,0 % в год, в Египте в 1885–1911 гг. — около 0,8–1,0 % в год, в Алжире среднегодовые темпы прироста подушевого ВВП составляли 0,2–0,3 % в 1880–1910 гг.

Обобщая данные по 14 странам, в которых в 1913 г. проживало 80 % населения Азии, Африки и Латинской Америки, отметим, что средневзвешенный показатель подушевого экономического роста в этой группе государств на рубеже XIX–XX вв. составлял примерно 0,55-0,65 % в год.

Оценивая тенденции, особенности и факторы экономической эволюции стран Востока и Юга в конце XIX — первой половине XX в., нельзя не учитывать различные негативные обстоятельства, острые коллизии и противоречия. В целом в начале XX в., согласно оценкам В.Г. Растянникова и Г.К. Широкова, изъятия прибыли из колониальных и зависимых стран (без Китая и Индии) были эквивалентны 2,1–2,3 % их совокупного ВВП. В Китае и Индии этот показатель был несколько меньше (примерно 1 % их национального дохода).

Экономический рост колоний и зависимых стран был в целом весьма нестабильным. Неравномерность темпов прироста ВВП варьировалась в достаточно широком диапазоне. Он был более чем в 1,5 раза выше, чем в метрополиях на этапе их промышленного рывка.

Экономический прогресс стран Востока и Юга сдерживался значительным отставанием в развитии человеческого фактора, обусловленным сохранением архаичных институтов, слабо трансформированных колониальными властями и компрадорскими режимами формально независимых государств. На нужды социальной инфраструктуры в колониях и зависимых странах выделялись ограниченные средства. Данные по Индии, Египту и Бразилии за начало XX в. показывают, что государственные расходы на просвещение и образование составляли не более 0,4–0,6 % их ВВП. Согласно данным по Индии и Бразилии, их инвестиции в человеческий капитал (здесь образование и здравоохранение) были в 3–9 раз меньше, чем в странах Запада и Японии.

Состояние физического здоровья населения — важнейшая характеристика развития человеческого фактора — может быть оценено при помощи ряда индикаторов, в том числе таких, как младенческая смертность и средняя продолжительность жизни. Судя по имеющимся данным, первый из них к концу XIX — началу XX в. понизился, но оставался весьма значительным. Средняя продолжительность жизни повышалась, но крайне медленно — примерно с 26–28 лет в 1870-е годы до 29–30 лет в начале XX в.

Не лучше обстояло дело с показателем грамотности населения, который, несмотря на некоторый прогресс, оставался весьма низким: в среднем по этим странам он достиг 14–15 % в 1900 г. В конце XIX — начале XX в. уровень грамотности составлял в Индии и Египте всего 6–7 %, в Мексике 15–20 %, в Бразилии 20–25 %. Существенное отставание в развитии человеческого фактора, экономической и социальной инфраструктуры, превалирование традиционных институтов и укладов, весьма слабо затронутых ограниченными реформами, проводившимися колониальными властями и местными элитами, оказывали тормозящее воздействие на динамику эффективности производства.

Динамика совокупной производительности была далеко не одинаковой в разных группах колониальных и зависимых стран. В ряде латиноамериканских государств (Бразилия, Мексика), завоевавших политическую независимость еще в первые десятилетия XIX в. и имевших относительно длительный «стаж» предмодернизационного развития, а также в некоторых колониях с существенным «вкраплением» современного сектора (Тунис и Марокко, Тайвань и Корея) динамика совокупной производительности была сравнительно высокой — соответственно 0,8–1,2 %, 0,6–1,0 % и 1,3–1,5 % в год.

Вместе с тем большинство колоний и зависимых стран, в которых преобладали традиционные и полутрадиционные уклады, развивались менее динамично, темпы увеличения эффективности производства в них в среднем едва ли превышали 0,2–0,4 % в год.

Таким образом, экономический рост колониальных и зависимых стран был крайне нестабильным, диспропорциональным; несмотря на интенсивную эксплуатацию их природных и трудовых ресурсов, он имел (за редким исключением) преимущественно экстенсивный характер, поскольку модернизация, ограниченная по своим масштабам, не привела в XIX в. к сколько-нибудь значительному, качественному переустройству обширных пластов традиционных обществ.

Покорение и освоение европейскими колонизаторами многих стран Востока и Юга нанесли в целом ощутимый удар по их архаичным социально-экономическим системам, сопровождались немалыми жертвами и потерями для коренного населения. Вместе с тем межцивилизационное взаимодействие, обусловившее становление мирового рынка, придало в конечном счете значительный импульс экономическому и социальному развитию стран Азии, Африки и Латинской Америки.

После периода упадка и стагнации, продолжавшегося до последней трети XIX в., в колониальных и зависимых странах обозначилось увеличение темпов роста населения и ВВП. Несмотря на некоторое повышение индекса развития периферийных стран после 1870 г., разрыв по подушевому ВВП между ними и странами Запада возрос, составив 1:3 в 1870 г. и 1:4,7 в 1913 г.

Нараставшее отставание колоний и зависимых стран объективно усиливало конфликтность мирового развития. Требовались более глубокие реформы и действенные методы модернизации стран Востока и Юга, их превращение из объектов в субъекты мировой экономики и политики.

Особого внимания заслуживает вопрос о предопределенности так называемого «Великого расхождения» между Европой и остальным миром. Наиболее распространена точка зрения о наличии прежде всего на Северо-Западе Европы наилучших, а в ряде случаев уникальных социальных институтов и экономических условий, сформировавшихся еще до экономического взлета Европы в XIX в.

Представители новой волны востоковедов (К. Померанц, Б. Вонг, П. Партасарати) считают эту схему дискуссионной, обращая внимание на данные XVIII в., показывающие, в частности, что развитые районы Индии и Китая не уступали по уровню жизни Северо-Западу Европы. Ими же выдвигается ряд альтернативных гипотез, иначе трактующих проблему «восхода Запада и заката Востока», опирающихся на анализ ресурсной и факторной обеспеченности, влияния колонизационного процесса, а также зависимости от предшествующего развития того или иного региона. Данный ревизионистский подход разделяется далеко не всеми. Так, Б. Гупта и Д. Ма указывают, что если измерять уровень жизни в реальной заработной плате, то наиболее развитые области Китая, Японии и Индии будут ближе не к Северо-Западу Европы, а, скорее, к отстающим Югу и Центру.

Наиболее интересным аспектом данного вопроса является вопрос о колониальном влиянии на «Великое расхождение». Так, для Индии можно сказать, что Англия использовала ее ресурсы в своих интересах, но в то же время имелся ряд позитивных моментов: внедрение новой системы землепользования, опирающейся на принцип индивидуальных прав собственности, доступ к более развитому рынку капитала метрополии, получение «специализации», основанной на установлении связей с глобальным рынком, а также постройка железных дорог и систем ирригации. Приверженцы теории зависимого развития рассматривают отношения между метрополией и колонией как эксплуататорские, а в специализации на основе торговли видят причину углубления разрыва между Европой и Азией. Однако фактический материал, представленный многочисленными исследователями, позволяет сделать вывод, что причины этого разрыва не относятся к колониальному периоду.

Ситуация с Китаем носит несколько иной характер. На Китай западный империализм воздействовал менее масштабно и не так долго, как на Индию. Это имело двоякие последствия: с одной стороны, повышение конкуренции сильно осложняло жизнь местному бизнесу, с другой — привнесло новые технологии и зарубежные инвестиции. Западное влияние стало причиной возникновения интеллектуальных стимулов к долгосрочным экономическим изменениям в Китае.

Таким образом, ревизионистская позиция по проблеме «Великого расхождения» не может считаться абсолютно корректной, скорее правы оказываются сторонники традиционного подхода. Фактические данные свидетельствуют о том, что разрыв в уровне жизни между Азией и Северо-Западом Европы существовал уже в начале Нового времени. По мере развертывания промышленной революции этот разрыв все более увеличивался.

Демографические процессы в XIX веке

С точки зрения демографического развития в «долгом XIX веке» стоит отметить две глобальные взаимосвязанные тенденции: во-первых, сложный многоэтапный процесс снижения уровня рождаемости и роста средней продолжительности жизни, известный в науке как «демографический переход», во-вторых, рост географической мобильности населения, который нашел свое отражение как в усилении урбанизации, так и в росте трансконтинентальных миграций.

Описывая демографические изменения XIX в., необходимо учитывать, что многие статистические данные того времени не отличаются высокой степенью достоверности. В европейских странах, США и Японии индустриальный рост привел к повышению качества государственных институтов (и как следствие — статистического учета). В Китае же, напротив, данным по численности населения конца XIX в. едва ли можно доверять в большей степени, чем аналогичным цифрам середины XVIII столетия.

Одним из фундаментальных изменений XIX столетия, вызванных аграрной и промышленной революциями, стало изменение модели воспроизводства населения. На протяжении многих веков население Земли росло довольно медленными темпами, отсутствие контроля за уровнем рождаемости компенсировалось высоким уровнем смертности. Таким образом, демографическая ситуация находилась в относительном равновесии, которое вслед за итальянским исследователем М. Ливи-Баччи можно назвать «демографически затратным». «Долгий XIX век» оказался переломным. В период с 1800 по 1900 г. смертность в европейских странах в среднем сократилась вдвое, тогда как рождаемость в большинстве из них оставалась на весьма высоком уровне. Лишь начиная с 1870-х годов уровень рождаемости в некоторых европейских странах начинает приходить в соответствие с ожидаемой увеличившейся продолжительностью жизни. В демографии эта комплексная трансформация называется «демографический переход».

Демографический переход

Первые попытки создать единую концепцию демографической истории XVIII–XIX вв. стали предприниматься еще в 1890-х годах. На рубеже веков исследователи пытались объяснить различия в уровнях смертности и рождаемости в различных странах Европы разницей в климатических условиях, географическом положении, социальными, религиозными, а подчас и расовыми причинами. Однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Ситуация стала меняться в конце 1920-х — начале 1930-х годов благодаря усилиям американского демографа Уоррена Томпсона (1887–1973), который обратил внимание на общие тенденции в изменениях показателей естественного прироста населения в разных странах за предыдущие двести лет. Его работы, а также исследования К. Дэвиса (1908–1997), Д. Кирка (1913–2000), А. Ландри (1874–1956) и Ф. Нотенштейна (1902–1983) позволили создать обобщающую универсальную теорию демографического развития индустриальных обществ — теорию демографического перехода (термин Ф. Нотенштейна).

Она предусматривает четыре основных этапа. Для первого этапа характерно отсутствие существенного роста населения при стабильно высоких цифрах смертности и рождаемости. Согласно теории, на этом этапе находятся в основном доиндустриальные общества.

На втором этапе происходит резкое падение уровня смертности, что приводит к демографическому буму. Это обусловлено ростом производительности сельского хозяйства в результате аграрной революции, подъемом промышленного производства и заметным снижением смертности, особенно среди детей младше 10 лет, во многом благодаря распространению знаний о гигиене, улучшению санитарного контроля, созданию общедоступной системы медицинского обслуживания и успехам в борьбе с такими опасными заболеваниями, как чума, оспа и холера.

Большинство стран Западной Европы оказались на этой стадии демографического перехода в середине — конце XIX в. С 1870 по 1913 г. средняя продолжительность жизни и среди мужчин, и среди женщин в Англии, Германии, Бельгии, Дании, Швеции выросла более чем на 10 лет, а в Италии, Нидерландах и Франции — почти на 20 лет.

На третьем этапе демографического перехода рост населения начинает сдерживаться падением рождаемости, смертность при этом продолжает снижаться еще более высокими темпами. В результате численность населения продолжает расти, но заметно медленнее, чем ранее. Это приводит к постепенному старению населения. Исследователи выделили множество причин падения рождаемости на данном этапе: рост производительности в сельском хозяйстве значительно снижает спрос на дополнительные рабочие руки, меняющиеся представления о семье, детстве и положении женщины в обществе также способствуют снижению рождаемости, наконец, важнейшим фактором является улучшение качества и распространения контрацептивных средств и знаний о них.

На четвертом этапе демографического перехода численность населения стабилизируется, естественный прирост прекращается или становится весьма незначительным, а показатели рождаемости и смертности остаются низкими. К середине — концу XX в. на этой стадии оказались большинство стран Европы, США, Канада, Аргентина, Бразилия, Россия и др.

Таким образом, демографический переход — это переход от традиционного «затратного» к современному — «эффективному» способу воспроизводства населения, главными признаками которого являются низкая рождаемость и большая продолжительность жизни.

Длительность демографического перехода варьировалась в различных странах. В Англии смертность стала постепенно снижаться уже в 1740-е годы, а весь процесс занял около 200 лет, в Швеции и Дании она снизилась во второй половине XVIII в., и это длилось около 160 лет, в Нидерландах — в 1850-е годы, но новое равновесие было достигнуто уже через 90 лет. В большинстве стран второй волны индустриализации — Германии, Италии, Японии, Аргентине и др. — показатели смертности стали неуклонно падать в 1870-е годы. Чем меньше времени занимали демографические изменения, тем сложней проследить этапы демографического перехода, описанные в теоретической модели. Пожалуй, единственной страной, чья статистика позволяет с уверенностью определить хронологические рамки той или иной стадии, является Великобритания, что неудивительно, ведь именно на материалах английской демографической истории и разрабатывалась изначально концепция демографического перехода. При этом подавляющее большинство исследований подтверждают, что в последней трети XIX столетия в индустриальных странах Европы, Америки и Азии происходит смена тенденций демографического развития, определяемая ростом ожидаемой продолжительности жизни, снижением смертности и постепенным снижением рождаемости.

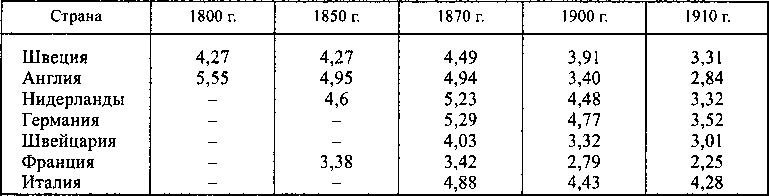

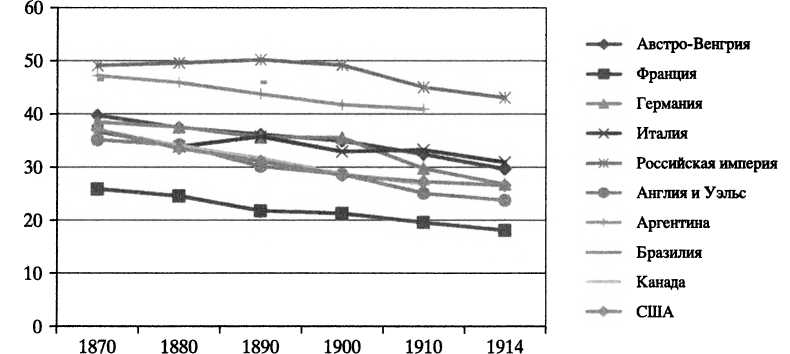

Как правило, тенденции к падению уровня рождаемости проявлялись не ранее, чем через 20 лет после начала демографической трансформации, с начала века и до 1870 г. В странах Западной Европы уровень рождаемости стабильно находился на отметке приблизительно 30–37 детей на тысячу человек в год, или, другими словами, одна женщина за свою жизнь в среднем рожала около 5–6 детей. В пиренейских странах, на Балканах и в Восточной Европе этот показатель был еще выше. В России, Бразилии и Аргентине, благодаря стремительному росту населения в сельских районах, в 1870 г. на тысячу человек приходилось более 45 новорожденных. Лишь во Франции и США демографическая ситуация сильно отличалась от общей тенденции, там уровень рождаемости стал снижаться уже на рубеже XVIII–XIX вв. (см. табл. 6).

Таблица 6

Среднее число детей на одну женщину в некоторых европейских странах[4]

Эта особенность стала причиной множества дискуссий, и ее причины до сих пор до конца не выяснены. Не вызывает сомнения лишь тот факт, что во Франции значительно раньше, чем в остальной Европе, начинают практиковать добровольный контроль над рождаемостью, в некоторых французских городах, например в Руане, это явление наблюдается уже в начале XVIII столетия.

В конце XIX в. в индустриальных странах меняется зависимость между благосостоянием и уровнем рождаемости. Если до 1870 г., как правило, показатели уровня ВВП на душу населения и среднего количества детей в семье были прямо пропорциональны, то на рубеже веков показатели рождаемости быстрее всего снижаются в наиболее развитых, богатых странах (см. график 1). Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении этого парадокса. Долгое время исследователи полагали, что сокращение рождаемости в индустриальных обществах было связано в первую очередь с удорожанием стоимости содержания ребенка, однако, как показал американский экономист Г. Беккер, товары и услуги, необходимые, чтобы вырастить ребенка, росли в цене медленнее, чем рост реальной заработной платы. Беккер предположил, что изменение рождаемости в богатых обществах было вызвано стремлением родителей обеспечить более высокий уровень жизни своим детям, что в условиях индустриального общества означало необходимость качественного длительного обучения. Это изменение родительских предпочтений было вызвано не только повышением уровня жизни, но и складыванием в европейских обществах новых представлений о семейной жизни, детстве и образовании, навеянных работами И. Песталоцци, М. Монтессорри и др.

График 1

Уровень рождаемости в 1870–1914 годах, кол-во новорожденных на тыс. человек[5]

В абсолютных цифрах с 1800 по 1913 г. население Европы увеличилось приблизительно в 2,5 раза — с 188 до 458 млн человек, а доля европейцев (включая жителей Российской империи) в составе населения земного шара возросла приблизительно с 20 % до 26 %. Однако демографический рост отдельных частей Европы был далеко не равномерным. Его темп был выше в таких странах, как Россия и Великобритания. В России в 1800–1913 гг. численность населения увеличилась приблизительно с 35–40 млн до 163 млн человек, т. е. в четыре раза. Даже если сделать поправку на расширение территории России, все равно темп роста остается впечатляющим. Но и в Великобритании за тот же период население увеличилось в схожей пропорции — с 10,5 млн до 41,5 млн. Несколько замедленным выглядит демографический рост в Германии. В 1800–1913 гг. население этой страны увеличилось с 24 млн до 67,3 млн человек, т. е. почти в три раза. Среди крупных стран Европы самый низкий темп демографического роста отличал Францию и Испанию. Население Франции в 1800–1913 гг. выросло всего лишь наполовину — с 27 млн до 38,5 млн человек, а население Испании в 1797–1910 гг. — менее чем в два раза: с 10,5 млн до 20 млн человек.

В Российской империи вышеуказанные изменения произошли заметно позже, чем в большинстве стран Европы. К началу Первой мировой войны она оставалась единственной страной в Европе, где средняя ожидаемая продолжительность жизни не достигала 40 лет, составляя для мужчин 32,4 года, а для женщин — 34,5. При этом вариативность регионального развития была довольно высокой, например, в Финляндии эти же показатели значительно превышали аналогичные по всей империи и находились на среднем европейском уровне. Под влиянием аграрной революции, начавшейся в России около 1860–1870 гг., доля людей, занятых в сельском хозяйстве, к концу века снизилась до 60 %, но все равно оставалась одной из самых высоких в Европе.

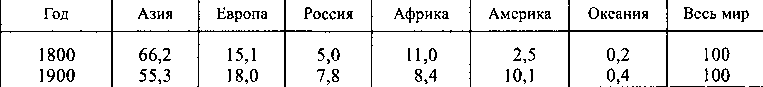

Из азиатских стран демографический переход в XIX в. наблюдался только в Японии. В остальных странах динамика роста продолжительности жизни и численности населения значительно уступала показателям Европы и Северной Америки. На протяжении всего столетия Азия оставалась самым населенным континентом в мире, в начале века на ее долю приходилось более 66 % всего мирового населения, а к 1900 г. там проживало около 55 % всего населения Земли (см. табл. 7).

Таблица 7

Население Земли по континентам и странам, %[6]

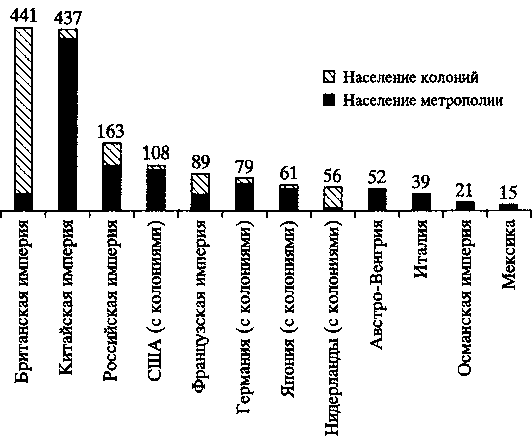

Всего же более 90 % всего населения мира к 1914 г. были гражданами каких-либо империй. Колониальные захваты XIX в. привели к тому, что крупнейшим государством-не империей в 1914 г. оказалась Мексика с ее 15-миллионным населением. Соединенные Штаты Америки тоже нельзя назвать империей в полном смысле этого слова, однако в результате войны с Испанией 1898 г. они приобрели одну из наиболее густонаселенных колоний в мире — Филиппины (приблизительно 8,5 млн человек). Подчас колонии в разы превосходили метрополию по численности населения, самый разительный пример — Нидерланды, где проживали около 6 млн 200 тыс. человек, что составляло лишь 11 % от населения голландской Ост-Индии (см. график 2).

Очевидно, что не все перечисленные ниже державы по состоянию на конец столетия входили в число мировых держав. Так, вторая по численности страна мира в конце «долгого XIX века» — Китай — была разделена на зоны влияния, численность населения некоторых из них достигала почти 200 млн человек.

График 2

Самые большие страны мира по населению в 1913 году, млн человек[7]

В «долгом XIX веке» в Европе снижается роль ряда факторов, влияющих на сокращение населения. Самым известным демографическим шоком стал «великий голод», разразившийся в Ирландии в 1846–1852 гг., в результате которого население острова сократилось во второй половине столетия почти в два раза, а эмиграция за 10 лет превысила 1,8 млн человек. Самой страшной демографической трагедией XIX в. стала гражданская война тайпинов в Китае, унесшая жизни, по самым скромным оценкам, 20 млн человек (некоторые исследователи пишут о приблизительно 60 млн погибших). Влияние колониализма на демографические процессы изучено недостаточно хорошо, можно только с уверенностью утверждать, что некоторые колониальные захваты сопровождались довольно большими жертвами — на Яве погибли приблизительно 200 тыс. человек, процессы колонизации на западе США, в Австралии, в Бельгийском Конго, где установился, пожалуй, наиболее жестокий колониальный режим в XIX в., уменьшили коренное население этих территорий в разы.

Миграции. Великая европейская экспансия

Второй важнейшей отличительной особенностью демографической истории «долгого XIX века» стал невиданный ранее рост географической мобильности, выразившийся в процессе урбанизации (подробнее см. «Социальные процессы») и в значительном увеличении миграционной активности населения всех стран, вставших на путь индустриализации, но в первую очередь европейцев. На то было три основные причины: демографический рост, аграрная революция и глобализация.

Миграции в XIX в.

© «Большая Российская энциклопедия»

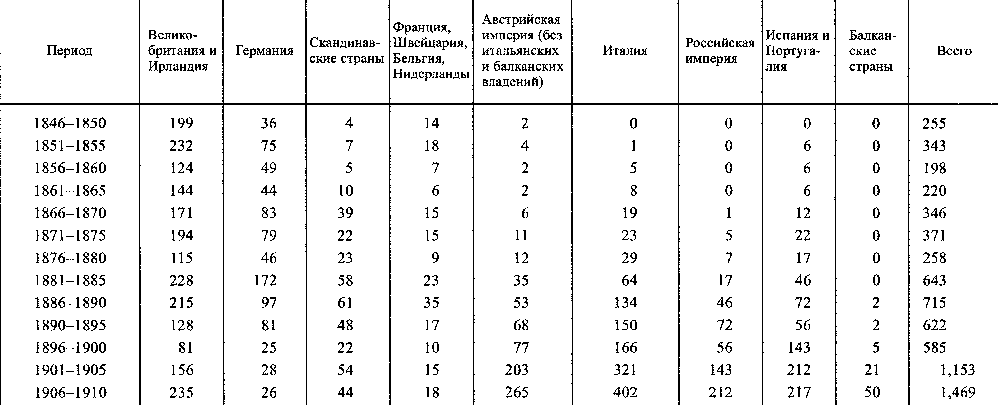

Таблица 8

Среднее ежегодное число эмигрантов из Европы на другие континенты в 1846–1910 годах, тыс. человек[8]

Резкий рост численности населения, особенно в сельской местности, в условиях аграрной революции привел к появлению большого числа низкооплачиваемых работников и безработных. Производительность труда в сельском хозяйстве в первой половине XIX в. возрастала ежегодно на 0,6 %, а в период с 1850 по 1910 г. — более чем на 1 %. Если в начале века три четверти всего населения Европы были заняты в аграрном секторе, то уже к 1850 г. — лишь 50 %, а во второй половине столетия общее число работников сельского хозяйства начинает неуклонно уменьшаться. Площадь сельскохозяйственных земель в Европе, за исключением России, с 1860 по 1910 г. увеличилась лишь на 7 млн га (для сравнения: в США за тот же период она увеличилась на 100 млн га).

В то же время растущая промышленность все сильнее нуждалась в рабочих руках, а ускорение интеграционных процессов в мировой экономике, вызванное, в частности, улучшением транспортных коммуникаций, позволяло не ограничивать поиск работы и места для жизни границами одного государства или даже одного континента. В целом демографический рост способствовал промышленному развитию европейских стран. Он вел к удешевлению рабочей силы и, следовательно, к сокращению издержек производства, что отвечало интересам промышленников: конкуренция наемных работников за рабочие места давала им возможность удерживать заработную плату на минимальном уровне. Вместе с тем демографический рост усиливал напряжение на рынке труда европейских стран.

Быстрое развитие транспортных коммуникаций сделало поездки на большие расстояния значительно доступней. Если в 1800 г. путешествие из Англии в Америку занимало около шести недель, то к 1905 г. то же самое расстояние корабли преодолевали менее, чем за две недели, а дешевый билет на пароход можно было приобрести за 12 долл. Дополнительным важным условием бурного роста эмиграции было довольно либеральное иммиграционное законодательство в странах Европы и Америки.

Такое сочетание факторов привело к колоссальному росту эмиграции из Европы (см. табл. 8). Всего с начала XIX в. и до 1918 г. Старый Свет покинули около 50 млн человек. Это в несколько раз больше, чем вся эмиграция XV–XVIII вв. Эмиграция в сложившихся условиях играла роль клапана, позволявшего выпустить лишний пар. Уже в середине XIX в. она приобрела массовый характер в странах Западной Европы, где население пользовалось правом свободного выбора места жительства вплоть до отъезда за границу. В течение 90 лет после 1840 г. Британские острова покинули 18 млн человек, Италию — 11,1 млн, Испанию и Португалию — 6,5 млн, Австро-Венгрию — 5,2 млн, германские государства, а затем объединенную Германию-4,9 млн, Швецию и Норвегию — 2,1 млн человек. Однако в странах с автократическими режимами эффективность эмиграции как регулятора социальной напряженности была существенно ниже. В 1851–1860 гг. из России выехали всего лишь 58 тыс. человек. И хотя к 1881–1890 гг. число эмигрантов достигло 911 тыс., это было поистине каплей в море. Положение на рынке труда в России осложнялось тем, что в первой половине «долгого XIX века» слабо использовались возможности внутренней колонизации просторов Сибири и Дальнего Востока. До реформ 1860-1870-х годов поток переселенцев был крайне незначителен и составлял не более нескольких тысяч человек в год. Отмена крепостного права, поощрение правительством переселенческого движения в восточные районы страны и, конечно же, строительство Транссибирской магистрали позволили разительно увеличить число внутренних мигрантов. В период с 1850 по 1891 г. в азиатскую часть России переехали всего 1,7 млн человек, а с 1891 по 1911 г. — 3,6 млн.

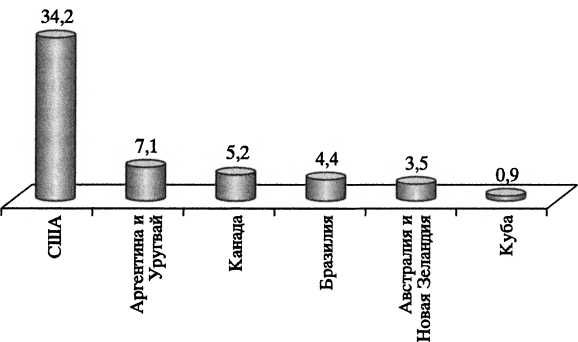

График 3

Основные направления европейской эмиграции в 1840–1932 годах, млн человек[9]

Основной поток европейской эмиграции направлялся за океан — в Америку, в первую очередь в США, которые вплоть до начала XX в. принимали иммигрантов из европейских стран без ограничений, а также на юг Африки, в Австралию и Новую Зеландию (подробнее см. «Рах Britannica: Доминионы», «Африка южнее Сахары: локальные цивилизации и колониальный раздел», «Западное полушарие: преемственность и перемены» и «США: на пути к могуществу»).

Наивысшего пика европейская эмиграция достигла в 1900–1915 гг. В этот период каждый год от одного до полутора миллионов человек отправлялись за океан, что в значительной мере снижало напряженность, вызываемую перенаселенностью. Этот мощный эмиграционный поток был остановлен лишь Первой мировой войной и последовавшим за ней ужесточением иммиграционного законодательства США. Поток переселенцев в США приблизительно в два раза превышал количество эмигрантов в другие страны Америки (см. график 3).

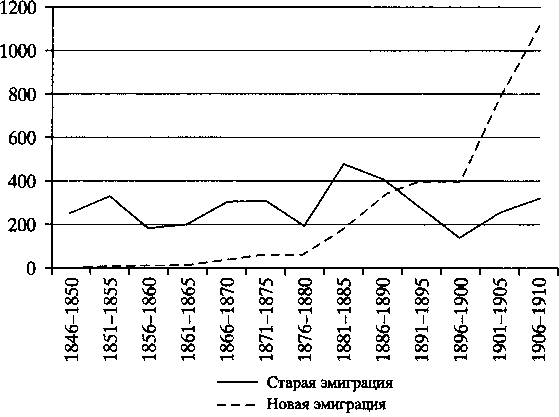

В последнюю четверть XIX в. происходит серьезное изменение этнического состава эмиграции в Новый Свет: с 1820-х до середины 1880-х годов основу переселенцев составляли выходцы из стран Северо-Западной Европы: с Британских островов, из германских и скандинавских государств — так называемая «старая эмиграция», однако в последней трети «долгого XIX века» их начинают численно превосходить эмигранты из стран Средиземноморья, (в первую очередь Италии), Балканского полуострова и Восточной Европы, которые составили основу «новой эмиграции» (см. график 4).

Вопрос о характере влияния великой европейской эмиграции на благосостояние обществ Старого и Нового Света до сих пор остается открытым. С одной стороны, уменьшая конкуренцию на европейских рынках труда, она, безусловно, способствовала повышению материального достатка оставшихся рабочих. По другую сторону Атлантики массовый наплыв иммигрантов мог привести к снижению заработной платы неквалифицированных рабочих в США, Аргентине, Уругвае и других странах, которое, однако, было нивелировано общим повышением уровня жизни, вызванным быстрым экономическим ростом. Несмотря на это, общественное мнение США, Канады и Аргентины часто связывало любые экономические неурядицы с растущей иммиграцией. Приток переселенцев из регионов, разительно отличавшихся культурой и укладом жизни (Южной и Восточной Европы и Юго-Восточной Азии), привел к усилению антииммиграционных настроений. Это послужило основными причинами для постепенного ужесточения иммиграционного законодательства. В 1888 г. Соединенные Штаты запретили въезд иммигрантов из Китая до 1918 г. (впоследствии был продлен до второй половины XX в.). В дальнейшем иммиграционное законодательство главных принимающих стран лишь ужесточалось, что привело к концу эпохи массовой беспрепятственной миграции.

График 4

Старая и новая эмиграция в Америку в 1846–1910 годах, тыс. человек[10]

Наплыв иммигрантов помогал хозяйственному освоению, а в перспективе — и экономическому подъему стран Америки, Австралии и Океании, Южной Африки. Со временем некоторые из них, прежде всего США, Аргентина и Канада, преодолели зависимость от Европы и превратились в ее грозных конкурентов как на мировом, так и на ее собственном внутреннем рынке. Самый затяжной экономический кризис XIX в. — «великая депрессия» 80-х годов — был связан с экспансией на европейские рынки дешевой сельскохозяйственной продукции, привозимой из-за океана. Европейская эмиграция сыграла также важную роль в феноменально быстром росте населения стран Нового Света, хотя не везде ее влияние было одинаково сильно. Так, в Канаде иммиграция не стала слишком важным фактором демографического роста, поскольку значительная часть переселенцев довольно быстро перебиралась в более динамично развивающиеся США. В самих Соединенных Штатах большой поток переселенцев из Европы стал главной причиной изменения соотношения между белым и черным населением: в 1790 г. оно составляло приблизительно 4:1, а в начале XX в. — 9:1. Согласно переписи 1930 г., треть населения США представляли иммигранты первого или второго поколений. Но даже этот показатель меркнет по сравнению с демографической ситуацией в Аргентине, где он в 1914 г. составил приблизительно 58 %! При этом наибольший наплыв иммигрантов шел не из Испании, как можно было бы предположить, а из Италии. Выходцы с Апеннинского полуострова в 1910-е годы составляли почти 50 % от всего иммигрантского населения Аргентины. Буэнос-Айрес, третий по величине испаноязычный город в мире в 1914 г., наполовину был заселен переселенцами из Европы. Экономическое развитие Аргентины было необычайно бурным. В отличие от США она не могла похвастать огромным внутренним рынком, поэтому сельское хозяйство и промышленность были чрезвычайно сильно интегрированы в мировой рынок. Аргентине понадобилось всего несколько лет, чтобы из обыкновенного импортера зерна превратиться после 1875 г. в одного из крупнейших в мире экспортеров.

В целом эмиграция сыграла в экономическом развитии Европы также положительную роль. Она была важным рыночным регулятором цены рабочей силы. Чрезмерное ее удешевление не только провоцировало социальные конфликты, но и ослабляло стимулы к техническому прогрессу. Кроме того, эмиграция способствовала расширению рынков сбыта продукции европейской промышленности. До тех пор, пока крупная индустрия в развивающихся странах Америки, Азии, Южной Африки и Австралии не встала на ноги, именно Европа снабжала их как потребительскими изделиями, так и промышленным, транспортным и другим оборудованием.

Часть миграционных процессов XIX столетия была вызвана в большей степени политическими причинами. К примеру, долгое время одним из главных ресурсов заселения Сибири была каторга. С поражения восстания декабристов в этом регионе стали появляться и политические ссыльные, их число увеличивалось за счет участников польских восстаний, представителей радикальных социалистических движений и др. По переписи 1898 г. в Сибири проживали более 400 тыс. ссыльных и членов их семей. Французское государство в качестве мест каторги использовало Новую Каледонию и Французскую Гвиану, где некоторое время содержался Адольф Дрейфус. Самые известные, благодаря художественной литературе, ссыльные колонии в мире находились в Австралии, куда британские суды отправляли заключенных вплоть до 1868 г.; с 1815 г. более 142 тыс. человек были перевезены туда на кораблях, среди них — множество членов ирландского национально-освободительного движения.

Помимо миграций, вызванных экономическими или политическими причинами, необходимо упомянуть и те, что проходили под знаком религиозной или национальной нетерпимости. В результате освободительной войны в Греции в 1820-х годах более 150 тыс. этнических турок были вынуждены покинуть обжитые земли. Вместе с тем резня христианского населения в 1822 г. на о. Хиос вынудила членов греческой общины покинуть свои дома. Многострадальный Балканский полуостров пережил еще не одну вынужденную миграцию, по окончании русско-турецкой войны 1878–1879 гг. около полумиллиона турок были выселены с территорий новообразованных государств. Не менее сложная ситуация сложилась в Османской империи после прихода к власти младотурецкого правительства, а Балканские войны 1912–1913 гг. еще больше ухудшили ситуацию.

В ходе Крымской войны более 20 тыс. крымских татар бежали в основном в Османскую империю, а число людей, покинувших пределы Российской империи в результате длительной Кавказской войны, с трудом поддается оценке; в разных исследованиях фигурируют цифры от 400 тыс. до одного миллиона. Особо стоит отметить массовую еврейскую эмиграцию, вызванную как экономическими причинами, так и растущим антисемитизмом. В Российской империи она началась после волны погромов, прокатившихся после убийства Александра II в 1881 г. и продолжалась вплоть до начала Первой мировой войны. Всего территорию России за последнюю треть XIX в. покинуло около четверти еврейского населения страны.

Миграционные потоки из Африки были прежде всего связаны с постепенно снижающейся в XIX в. работорговлей (подробнее см. «Социальные процессы»). В Юго-Восточной Азии трансконтинентальные миграционные процессы XIX в. проходили несколько менее активно, чем в Европе. В первую очередь переселенцы из этого региона занимали рабочие места в сельском хозяйстве, появлявшиеся в результате постепенной отмены рабства в мире, также они были активно заняты в торговле. Выходцы из Индии мигрировали в Восточную и Южную Африку в XIX в. и к концу столетия стали основной этнической группой на о. Маврикий. Индийские иммигрантские общины также появились на восточном побережье Южной Америки, в странах Карибского бассейна, на островах Фиджи. С 1831 по 1920 г. Индию покинули более 1,3 млн законтрактованных рабочих, во второй половине XIX в. из Индии в среднем уезжали по 15–16 тыс. человек в год.

Китайская эмиграция распространилась на территориях Юго-Восточной Азии, Южной Африки, западного побережья Латинской Америки и США. Масштабы китайской эмиграции оценить довольно трудно, так как значительная часть переселенцев впоследствии возвращалась обратно домой. Нужно отметить, что возвратные миграции были свойственны в разной степени всем основным переселенческим потокам: в наименьшей степени — еврейской эмиграции из Российской империи, итальянской и ирландской эмиграции в США, в наибольшей — китайской и индийской эмиграции. Между 1846 и 1940 гг. количество эмигрантов из Индии в Южной, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке составило 29 млн человек, однако лишь 1/5 из них не вернулась на родину. Число переселенцев из Китая за тот же период равнялось 19 млн человек, а процент возвратной миграции среди них был еще выше.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК