Образование и наука

XIX век — век модернизации Запада, повлиявшего на изменение социального устройства и путей интеллектуального развития всего мира. Именно в сфере образования скачкообразные проявления модернизации постоянно сталкивались с инертными структурами и установками. В эпоху Нового времени в целом и в частности в XIX в. государство наряду с традиционными конфессиональными, а также общественными или частными инициативами становится ведущим агентом развития науки и образования. При этом власть последовательно поддерживала те образовательные сообщества и академические структуры, которые были проводниками социальной стабильности и гарантами соблюдения интересов государства, что довольно ярко проявилось во Франции, а затем и в Германии. Процесс профессионализации и «огосударствления» науки в европейских странах привел к становлению интернационального научного сообщества, ориентированного на реализацию и распространение ценностей знания.

Идеалы и принципы Просвещения, сформулированные великими мыслителями в XVIII столетии и понимаемые как постулаты универсального и вечного Разума, в XIX в. превратились в действенные факторы общественного прогресса — и в смысле повсеместного расширения образования, и в плане специализации и углубления научного поиска, наряду с популяризацией достижений науки и началом их проникновения в разные сферы хозяйства и социальной жизни.

Универсалистские модели развития знания, господствовавшие в «долгом XIX веке», не были простой реализацией философских принципов всеобщности разума, но отражали гегемонию, экономическое и военно-техническое превосходство западного мира над периферийными сообществами и цивилизациями. Однако и сам западный мир, с точки зрения развития науки и образования, не был в ту эпоху един — в разное время несколько национальных типов интеллектуального и академического развития получали наибольшее распространение и в Европе, и во всем мире. Большинство современных исследователей выделяют три такие ведущие национальные модели:

— французскую, основанную на государственном централизме и преимущественном сосредоточении интеллектуальных ресурсов в ряде специализированных институций, часто технического или военного характера (именно эта система была особенно привлекательной для современников, начиная с эпохи Наполеона и примерно до 1840-х годов);

— немецкую, ориентированную на относительно свободный выбор и развитие приоритетных исследовательских областей и учености, при сохранении важности общегуманитарной классической культуры и роли государства как ключевого гаранта интеллектуальной автономии и социальной эволюции (ее расцвет традиционно относят к последним десятилетиям XIX в. и началу XX столетия);

— отдельной и весьма значимой предстает британская модель образовательной и научной системы, где степень автономии от государства традиционно была наибольшей; здесь важным оставалось поддержание традиций и локальной специфики, местных начинаний и инициатив, а ведущим принципом высшего образования было воспитание социальной элиты. Именно эта модель воспроизводилась в заморских территориях Великобритании и нередко в других государствах за пределами европейской ойкумены.

Отличительные черты данных моделей могли смешиваться при перенесении на иную национальную почву, при этом такой импорт мог осуществляться не только через границу разных стран и культур, но и в пределах одного большого государства или культурного ареала (например, заимствование многих черт прусской системы в Баварии или австрийских землях). Общим для всех стран на протяжении XIX в. было расширение контингента учащихся всех ступеней образования, хотя этот прирост не был повсеместным, знал «попятные» движения, мог замедляться в тех или иных регионах порой на десятилетия.

Процесс усиления социальной дифференциации в образовании особенно ярко проявлялся в средней школе — не только в смысле затрудненного доступа в школы повышенного типа для выходцев из низов, но и с продолжением этой политики и на следующих ступенях образования — когда выпускники разных типов школ могли претендовать только на поступление в определенные категории высших учебных заведений (например, доступ в университет только после окончания классической гимназии с преподаванием древних языков). Университеты в разных странах нередко могли быть формально всесословными (и обеспечивать определенную социальную мобильность, как это было, например в Германии или Франции в первой половине XIX в.), но тогда роль «фильтра» выполняли весьма высокие требования к знаниям потенциальных абитуриентов.

В большинстве стран Европы и остального мира в XIX столетии оставалось значимым влияние конфессионального фактора. Церкви контролировали духовную жизнь локальных сообществ (в рамках традиционных культурных паттернов) и особенно сферу начального образования. Кроме того, наряду со светским обучением продолжала существовать и многоступенчатая система религиозного образования (включая теологические факультеты университетов и специализированные заведения вроде медресе, семинарий, еврейских религиозных школ и так далее). Их выпускники вовсе не обязательно становились священниками или богословами, но пополняли класс образованных людей традиционного типа (в том числе становились преподавателями в учебных учреждениях разного профиля). При этом ценностное содержание образования в Европе и Северной Америке благодаря развитию педагогической мысли уже не было исключительно религиозно ориентированным, но в целом развивалось еще в пределах интеллектуального горизонта христианской культуры. Ставка на светский характер образования — в противовес традиционному влиянию духовенства — к концу XIX столетия была характерна только для некоторых стран и интеллектуальных групп (политика французских радикалов в Третьей республике в школьном вопросе и отделение церкви от государства в 1905 г., свободомыслие российской интеллигенции); в то же время заложенные в XIX в. идеи секуляризации образования и научной сферы определяли характер развития светского образования на протяжении уже следующего, XX столетия.

Женское образование также было растущим и важным сегментом воспроизводства общества и его культурной сферы. В XIX в. из преимущественно домашнего, частного или узкокорпоративного (вроде воспитания дочерей лиц «благородных сословий») оно становится частью процесса женской эмансипации и полем действия разнообразной общественной инициативы. Развитие женского гимназического образования в Пруссии начинается только с 1820-х годов. К 1830 г. там уже насчитывалось 340 женских гимназий, которые по своей форме во многом напоминали женские пансионы: помимо сокращенного курса наук и языка в них преподавали игру на фортепьяно, вышивание и ведение домашнего хозяйства. Борьба за полноценное женское образование станет важной целью феминистского движения в Европе.

С середины XIX в. женщины в Европе и Америке проникают в сферу высшего образования, в первую очередь медицинского, — достаточно упомянуть Марию Дюроше из Рио-де-Жанейро, первую женщину-врача в Южной Америке и Элизабет Блэкуэлл — в США; в пореформенной России в крупных университетских городах создаются частные высшие женские курсы, которые становятся своего рода спутниками императорских университетов. Официально женщины будут допущены к университетскому образованию в Баварии в 1886 г., а в Пруссии только в 1908 г. Но уже в середине XIX в. Мария фон Коломб добилась для себя права посещать университетские лекции по медицинским дисциплинам. Во многих странах продолжает практиковаться раздельное обучение, хотя именно в XIX в. все шире распространяется практика совместного обучения юношей и девушек (так, в 1900 г. в США более двух третей колледжей были уже совместными); женщины начинают преподавать в средних школах и гимназиях (например, в России с 1906–1911 гг.). Но мир элитарного среднего и высшего образования и особенно сфера науки остаются еще областями преимущественно мужскими. Фигуры женщин-ученых и в начале XX в. остаются заметными исключениями, но никак не правилом.

Обязательное начальное образование, которое в XVIII в. было провозглашено просвещенными европейскими монархами (Фридрихом Великим в Пруссии и Марией-Терезией в Австрии), к концу XIX столетия становится нормой для передовых стран Запада. Но еще в 1850 г. в России доля населения, не владеющего грамотой, составляла 90 %, а в Австрийской империи (с 1867 г. Австро-Венгрии) — 50 %, среди мужского населения Великобритании — 33 %, тогда как в Пруссии неграмотных было не более 20 %. Существовало и сопротивление всеобщему обучению со стороны родителей, заинтересованных в детях для помощи в работе, со стороны предпринимателей, использовавших детский труд. Но власти обычно пресекали такие попытки вплоть до предупредительного ареста родителей, который, например, практиковался в Австрии.

Хотя в большинстве случаев проводниками указанной политики были прогрессисты (как в 1880-е годы при Третьей республике во Франции), поборниками политики массовизации образования порой оказывались и консерваторы. Так, при российских министрах просвещения А.Н. Шварце и Л.А. Кассо (1908–1914), заслуживших у современников и потомков репутацию реакционеров, бурно рос именно сектор начальной школы (в противовес высшей, которая виделась чиновниками недостаточно лояльной трону), и активно лоббировался законопроект о постепенном введении всеобщего бесплатного обучения в Российской империи — реализовывать его по сути будут уже при большевиках и наркоме просвещения А.В. Луначарском после Гражданской войны.

Обучение самих педагогов стало настоящим «полем боя» консерваторов и сторонников модернизации. Учителя получали подготовку в специальных заведениях, но только в 1830-1840-е годы эти институции педагогического профиля обретают признанный статус, что привело и к повышению престижа учительской профессии. Карьера гимназического преподавателя во многих европейских странах стала восприниматься как вполне подобающая для выходца из среднего класса (особенно нижних его страт). Вместе с тем экономическое положение учителей в деревнях долго еще оставалось весьма неблагоприятным: городские и сельские общины выплачивали преподавателям начальных училищ довольно скудное жалованье, что делало практически невозможным их существование без помощи богатых покровителей или без каких-либо побочных доходов.

Важным шагом в развитии системы начального образования стало введение стандартизированной профессиональной подготовки учителей. Это был первый шаг общественного признания профессии учителя. Опытные преподаватели составляли учебники, неизменно росло число журналов в сфере образования, во многих странах организовывались учительские союзы и организации в поддержку образования. В частности, в Великобритании ширилось и распространялось в другие европейские государства движение за образование взрослых (как правило, это были различные курсы для рабочих, воскресные школы, школы при фабриках, создаваемые на деньги предпринимателей и филантропов). Подобные начинания нередко поддерживались и церковными общинами, но также были связаны и с популяризацией современного научного знания.

Знание грамоты и начал арифметики постепенно превращается в фактор элементарной общественной жизни, предметом же подлинных и напряженных идеологических — а не только педагогических или дидактико-технологических — споров становится содержание и характер среднего образования, потому что именно здесь закладываются основы социального неравенства и взаимного позиционирования различных классов и групп модерного общества. Разрыв между начальной и средней школой также выступает как индикатор социальной селекции «низов» и «полноправных» граждан. Высшее образование, как и мир научных карьер, остается уделом элиты (туда может, благодаря явным способностям, попасть и простолюдин) — но именно этот привилегированный статус и задает возможность относительной автономии академической сферы от перипетий политического или экономического плана.

Эволюция среднего образования в XIX в. будет рассматриваться преимущественно с позиций социальной истории, история высшей школы — с точки зрения социокультурной эволюции институтов, а для обзора развития науки наиболее предпочтительным представляется ракурс интеллектуальной истории или истории идей.

Как известно, древние языки и изучение античного наследия еще со Средних веков считались фундаментом университетского образования, и эта программа обучения была унаследована средней школой, находившейся в начале XIX в. в стадии формирования. На тот момент альтернативы ей не существовало, но и получение среднего и высшего образования еще не стало надежным путем к продвижению вверх по социальной лестнице. «Образованное сословие» — будь то государственные служащие или лица «свободных профессий», занимавшиеся частной практикой, — было пока численно невелико и во многом сохраняло традиционные практики пополнения своих рядов: родственные связи и расположение патрона значили больше, чем экзамены, дипломы и формальное признание коллег по профессии (в виде лицензий на право занятия практикой, выдававшиеся профессиональными ассоциациями).

В этих условиях лишь немногие из молодых людей, поступивших в среднюю школу, стремились непременно ее закончить — большинство воспитанников желало лишь получить образование, несколько выходящее за пределы курса элементарной грамотности (чтение, письмо, четыре действия арифметики). Как показал Д. Мюллер на материалах прусских гимназий, в первой половине XIX в. поступавшие в эти учебные заведения мальчики были выходцами из достаточно широких слоев населения и большинство из них не было настроено продолжать учебу в университете. Как правило, они покидали гимназию, так и не пройдя полного учебного курса, чтобы затем сменить отца на поприще ремесла или мелкой торговли. Те же, кто все-таки заканчивали полный курс гимназии и поступали в университет, по своему происхождению не образовывали монолитной социальной группы, а принадлежали к самым разным кругам общества. Однако на протяжении середины и второй половины XIX — начала XX в. происходит процесс систематизации средней школы. На месте простой совокупности самых разных школ с разнообразными программами, которые достаточно слабо или вообще никак не соотносились между собой, постепенно возникает упорядоченная иерархическая система учебных заведений: появились четко определенные типы школ, каждый — со своей особой программой, своим местом в этой системе, своим типом диплома, дававшим выпускнику четко оговоренные права. Соответственно, возникла достаточно выраженная связь между окончанием учебного заведения конкретного типа и шансами выпускника занять определенное место в социально-профессиональной иерархии. Постепенно происходило размежевание учебных заведений по социальному признаку — разные типы школ отличались друг от друга принадлежностью учащихся и их родителей к тому или иному слою общества. Иными словами, средняя школа (вместе с высшей) превратилась в механизм воспроизводства социальных групп, а также служила обоснованию и оправданию социально-культурной иерархии.

В Франции во второй половине 1790-х годов в каждом департаменте была создана сеть государственных светских школ, получивших название центральных (?coles centrales). В противовес иезуитским коллежам Старого порядка акцент в преподавании в таких школах ставился на новые языки, математику и естественные науки. Центральные школы были упразднены Наполеоном в 1802 г., однако их учреждение оказало влияние на дальнейшее становление естественнонаучного преподавания в средней школе. На их месте была создана система местных муниципальных средних школ (?coles secondaires), впоследствии получивших название коллежей (coll?ges) и государственных лицеев (lyc?es), куда учащиеся зачислялись на основе конкурсного отбора. Все эти школы подчинялись государственному контролю и соответствовали единым требованиям, устанавливаемым правительством.

В 1830-е годы во Франции расширяется сектор начального образования, в том числе и за счет школ с расширенной программой преподавания, приближенной к курсу средней школы. Так, по закону об образовании 1833 г. («закон Гизо») всем городам, население которых превышало 6 тыс. человек, было вменено в обязанность открыть и содержать на средства муниципалитета королевский коллеж и высшую начальную школу (?cole primaire sup?rieure). Последний тип учебного заведения давал образование прикладного характера, его программа основывалась на изучении математики, естественных наук и технических предметов. Предполагалось, что высшие начальные школы готовили учеников для последующей торгово-промышленной деятельности.

При Второй империи (1852–1870) французская средняя школа отличалась очень высокой, по сравнению с другими европейскими государствами, степенью централизации, унаследованной со времен наполеоновских реформ. Основу программы лицеев и коллежей составляло изучение языка и литературы — как латыни и греческого, так и французского языка и французской литературы эпохи классицизма. Именно эти черты французской средней школы нашли отражение в известном замечании философа и литературного критика Ипполита Тэна: при Второй империи министр просвещения будто бы мог, взглянув на часы, совершенно точно сказать, какую главу Вергилия в эту минуту читают лицеисты по всей Франции.

Программы средней школы были серьезно пересмотрены в первой половине 1860-х годов, когда пост министра просвещения занял Виктор Дюрюи. Был восстановлен курс философии в старших классах лицеев и коллежей, введено преподавание новейшей истории Франции (т. е. истории страны после 1815 г.). Наконец, в 1902 г. была проведена еще одна реформа; установленные ею принципы системы среднего образования во Франции просуществовали с небольшими изменениями до конца Второй мировой войны. Обучение в средней школе было разбито на два относительно самостоятельных цикла. В младшем из них, состоявшем из первых четырех лет обучения, сохранялось деление на два основных потока — классический и «современный». В старших трех классах предлагалось четыре разных типа программы. После окончания младших классов коллежа или лицея выпускники «современного» потока могли поступать лишь на отделение новых языков и естественных наук, а выпускники классического потока могли выбирать между тремя разными вариантами — с двумя древними языками, с латинским языком и естественными науками, с латинским языком и современными языками. По окончании полного курса средней школы выпускники сдавали экзамен на степень бакалавра математики или бакалавра философии, что давало им право поступать в высшие специальные школы или в университеты. Таким образом, все четыре потока старшего цикла наделяли выпускников равными правами.

Характерный для высшего слоя государственных служащих и лиц «свободных профессий» тип культуры, отразившийся в программе французских коллежей и лицеев XIX в., был основан на изучении античного наследия, однако акценты были расставлены иначе, чем в прусской гимназии того же периода. Здесь не было характерного для германской культуры противопоставления внешнего и внутреннего, духовного и материального. Целью классического образования было усвоение «общей культуры» (culture g?n?rate). В отличие от немецкого Bildung, подробнее о котором будет сказано ниже, это понятие предполагало «культивацию» не только души, но и рациональных способностей, манер, материальных условий жизни. Приоритет отдавался логической последовательности изложения, точности формулировок, изысканности стиля — скорее, формальной и эстетической, нежели идейной, содержательной стороне чтения классических текстов.

Эта система ценностей отражала и в то же самое время активно формировала самоощущение и взгляд на мир крупной и средней буржуазии, чья культура со времен Второй империи стала восприниматься как универсальная норма. На рубеже XIX–XX вв., однако, идеология классического образования подверглась резкой критике со стороны сторонников «современной» школы. Последние настаивали на том, что традиционная программа сводилась к выработке чисто формальных навыков и познаний, игнорируя «положительное» — основанное на фактах — знание (connaissances positives) о природе и обществе. Показательно, что большинство защитников последнего подхода были преподавателями коллежей, выпускниками и преподавателями Высшей нормальной школы (Ecole Normale Sup?rieure — ведущего учебного заведения для подготовки учителей средней школы во Франции), а также профессорами естественных и гуманитарных наук, в то время как их противники были связаны с Французской академией и факультетами медицины и права. Такая конфигурация сил соответствовала отчетливому делению французского общества по вертикали — специализированные высшие школы (grandes ?coles) и факультеты права и медицины были традиционно связаны с крупной буржуазией, в то время как Высшая нормальная школа, преподавательский корпус, особенно в провинции, и пользовавшиеся гораздо меньшим престижем факультеты искусств и наук университетов пополнялись за счет гораздо более демократичных слоев общества.

В германских землях к исходу XVIII в. существовало множество различных школ, в которых преподавался латинский язык. Эти учебные заведения носили разные названия — гимназия (Gymnasium), «педагогикум» (Paedagogikum), лицей (Lyceum), «коллегия» (Collegium), соборная школа (Domschule). К началу XIX в. относится ряд комплексных мер — создание Министерства культуры и местных училищных советов, учреждение «народной школы» (Volksschule), основание Берлинского университета (1810) и реформа гимназий (1812). В результате реформы 1812 г. эти школы были по возможности приведены к единому образцу, предполагавшему девятилетний курс обучения и выпускные экзамены на аттестат зрелости (Abitur). В 1834 г. гимназический аттестат зрелости становится непременным условием поступления в прусские университеты. В 1837 г. было принято новое положение о гимназиях, регулировавшее условия приема учащихся, содержание программы, распределение часов по учебным предметам. На изучение латинского и греческого языков отводилось при этом 46 % времени, физика и естествознание занимали 32 %, математика 17 % и иностранный (французский) язык 4 %.

В конце 1870-х годов эти учреждения были переименованы в «высшие реальные училища» (Oberrealschulen) и приравнены к средней школе, курс обучения в них продлен до 9 лет, но древние языки здесь по-прежнему не преподавались. Выпускники таких реальных училищ могли поступать в высшие технические училища (возникшие на основе Промышленной академии), но не в университеты.

Реформа 1882 г. закрепила существование в Пруссии трех типов мужской средней школы: (1) гимназии (Gymnasien) и прогимназии (Progymnasien) с преподаванием двух древних языков; (2) реальные гимназии (Realgymnasien) и реальные прогимназии (Realprogymnasien) с преподаванием латинского языка; (3) реальные школы (Realschulen) и высшие реальные школы (Oberrealschulen), где древние языки не изучались вовсе. В отличие от нормативных актов предшествующего периода положение 1882 г. относилось не к отдельным учебным заведениям страны, а ко всем средним школам. Программа гимназии и прогимназии полностью была подчинена требованиям экзамена на аттестат зрелости. До самого конца XIX в. только выпускники гимназий имели право поступать в университет на все его факультеты, выпускники реальных гимназий допускались только для изучения новых иностранных языков, выпускники высших реальных училищ вообще в университет не принимались.

В 1900 г. было признано формальное равенство всех трех типов; прусской средней школы. По окончании девятилетнего курса все выпускники допускались к сдаче экзамена на аттестат зрелости, недостающие языки (греческий для выпускников реальной гимназии, латинский и греческий для выпускников высшего реального училища) можно было сдать отдельно при поступлении в университет.

Почему именно немецкая школа к 1870-м годам стала важным примером для педагогов и администраторов самых разных стран? Для ответа на этот вопрос нужно хотя бы очень кратко описать ее ценностные истоки и социокультурную «привязку». Еще на рубеже XVIII–XIX вв., в условиях острого кризиса, вызванного Наполеоновскими войнами в Европе, на смену утилитарной педагогике университета Галле приходит новая идеология неогуманизма, связанная в первую очередь с именами В. Гумбольдта и Ф. Шиллера. Основополагающим для этой идеологии было понятие Bildung («образование», «воспитание»), понимавшееся как развитие духовной культуры личности, которое могло быть достигнуто лишь за счет внимательного чтения античных авторов на языке оригинала и размышления над классическими текстами. В ходе этого почти мистического процесса читатель учился понимать и «проживать» образцовые тексты, воспроизводя внутренний мир их авторов и тем самым достигать тайной гармонии души. Идеология неогуманизма стала отражением мировоззрения «ученого сословия», искавшего в этот момент внутреннего самоопределения, которое позволило бы этим людям одновременно отстаивать свою относительную самостоятельность от монаршей воли и в то же самое время противопоставить себя аристократии и ее идеалам в области образования.

Эта идеология была положена в основу программы классической гимназии. Особенностью учебного заведения такого типа в Пруссии (и в целом в германских землях) была его относительная доступность для средних и низших городских слоев на протяжении большей части XIX в. В то же время большинство учащихся прусских гимназий как по своему социальному происхождению, так и по характеру последующих занятий редко принадлежали к торгово-предпринимательским и промышленным кругам. Эта черта стала особенно хорошо заметна к концу столетия: формирующиеся промышленные и предпринимательские круги, даже их наиболее состоятельная верхушка, тяготели к менее престижному реальному сектору образования, в то время как среди учащихся гимназий доминировали дети государственных служащих, преподавателей и лиц «свободных профессий», обладавших значительно меньшими состояниями.

Идеология классической гимназии одновременно отражала и активно воспроизводила самосознание «образованного сословия» Германии — характерное для него противопоставление «чистого» и прикладного, утилитарного знания, не ведущего к духовному совершенствованию личности, а потому не составляющего истинного образования. Это мировоззрение отстаивало приоритет внутреннего развития личности перед развитием материальных условий быта. В последние десятилетия XIX в., когда в образовательной системе явно наметился «кризис перепроизводства», значительно вырос сектор среднего и высшего технического образования, идеология классического образования стала приобретать все более консервативный, оборонительный характер. С ее помощью «образованное сословие» отстаивало свое особое положение, стремилось не допустить притока выходцев из других социальных слоев в среднее и высшее образование (в частности, за счет недопущения выпускников реальных школ и гимназий в университеты).

В Великобритании самой заметной особенностью образования являлась низкая степень централизации управления средней школой и в целом малое вмешательство государства в эту сферу. На протяжении большей части XIX в. в Англии функционировало множество самых разных школ со своими программами и правилами приема, слабо связанными между собой. Учебные заведения содержались за счет собственных средств, пожалований частных лиц, добровольных обществ и ассоциаций, а также денег, выделявшихся городскими муниципалитетами.

Вплоть до последних десятилетий XIX в. программа немногочисленных и наиболее престижных «публичных школ» основывалась на изучении латинского и греческого языков. Кроме того, в ходе реформ 1830-1840-х годов в учебный план были введены спортивные игры, которым с тех пор в английских школах придавалось очень большое значение, — считалось, что они вырабатывают твердость характера, воспитывают командный дух и чувство здоровой конкуренции, внушают понятие «честной игры».

В Великобритании «публичные школы» и следовавшие их примеру грамматические школы воспроизводили традиционный тип воспитания провинциального сельского дворянства (джентри) и аристократии, который в викторианскую эпоху был усвоен значительной частью среднего класса, особенно той, что была связана преимущественно с торговлей и финансами и проживала в столице и ближайших к ней графствах юга Англии. В то же время на севере страны и отчасти в центральных графствах, в крупных промышленных центрах (Бирмингем, Манчестер, Лидс, Ливерпуль) в первой половине — середине XIX в. активно развивался совершенно иной тип культуры и образования, основанный на принципе полезного, прикладного знания. Однако промышленной буржуазии севера так и не удалось добиться доминирующего положения ни в политической, ни в культурной жизни страны. Ближе к концу столетия, по мере роста финансового сектора, сферы услуг и системы государственной службы, расширялась и система образования, однако в ней, как и в странах континентальной Европы, привилегированные позиции занимало небольшое число школ традиционного типа, тесно связанных с двумя старейшими университетами страны (Оксфордом и Кембриджем), высшими эшелонами государственной службы и политической элитой страны.

Постепенно к середине столетия более профессиональным становится отбор кандидатов на должности в государственном аппарате, формируются профессиональные ассоциации гражданских инженеров (1818), архитекторов (1837), инженеров-механиков (1847), которые вводят свои требования к желающим работать в соответствующих областях. В 1853 г. были введены конкурсные экзамены для претендентов на должности в аппарате колониального управления в Индии. В том же году парламентская комиссия рекомендовала введение аналогичных экзаменов при поступлении на правительственную службу в самом Соединенном Королевстве.

В 1899 г. на национальном уровне был впервые создан единый орган государственного управления образованием — Совет по образованию (Board of Education), сохранивший при этом независимость средней школы.

Наконец, в 1902 г. вступил в силу новый закон об образовании, четко отделивший начальную от средней школы и заложивший основы государственного управления средним образованием. Впервые создавались государственные грамматические школы. Правительство также выделяло государственное финансирование, распределявшееся между школами через созданные на основе того же закона местные органы управления образованием (Local Education Authorities). Одновременно средние школы были поделены на «грамматические» и «современные», где древние языки не преподавались. Только школы, соответствующие тому или другому типу программы, могли рассчитывать на получение правительственных субсидий — таким образом, закон 1902 г., в отличие от неудачной попытки реформ конца 1860-х годов (предложенных парламентской комиссией Таунтона), содержал в себе эффективный механизм, обеспечивший его проведение в жизнь в последующие годы.

В Российской империи вслед за созданием самого Министерства народного просвещения (1802), как известно, на свет появились первые документы, определившие основания средней и высшей школы, — университетский и гимназический уставы (1804). Этими нормативными актами была установлена преемственность между высшей, средней и низшей школой: по крайней мере в теории учащийся мог начать свое обучение в приходском училище, закончив его, перейти в уездное, пройти там двухгодичный курс, поступить в гимназию с четырехлетней программой обучения, пройти ее и, наконец, поступить в университет. Были созданы шесть учебных округов; в каждом должен был располагаться университет и примыкавшие к нему средние учебные заведения, при этом окружные училища были зависимы от университетов, а последние — от Комиссии об училищах Министерства народного просвещения.

Обучение в приходских школах было рассчитано на один год, в уездных училищах — на два года. В гимназиях обучались четыре года. В программу включались латынь и живые западные языки, география, история, статистика, логика, поэзия, русская словесность, естественно-исторические дисциплины (минералогия, ботаника, зоология), рисование. Роль пансионного воспитания будет несколько ослаблена после учреждения лицеев — государственных закрытых учебных заведений для дворян. В создании Царскосельского лицея (1811) особую роль сыграл выдающийся администратор и реформатор М.М. Сперанский. Лицейское образование приравнивалось к университетскому и готовило к государственной службе.

Создание же действующей сети начальных приходских училищ затянулось вплоть до последних десятилетий XIX в. В первые годы правления Николая I начался новый этап образовательных реформ, носивших, как принято считать, консервативный характер. Новый гимназический устав (1828) строился на положении о том, что образовательная система не должна способствовать продвижению простолюдинов в высшие круги общества. Поэтому для каждого из основных сословий создавался свой особый тип школы. Уездные училища потеряли связь с гимназией и соответственно с университетом — теперь они были ориентированы на мещанское и купеческое сословия: они давали достаточно ограниченное образование предположительно прикладного характера, не подразумевавшее возможности его продолжения. Гимназия же, напротив, была дополнена младшими классами, за счет чего курс обучения растянулся на семь лет. Поступать в нее теперь следовало, минуя уездное училище, что требовало предварительной домашней подготовки.

В последние годы правления Николая I, после ухода с министерского поста С.С. Уварова и революций 1848 г., восторжествовал крайне утилитарный подход к среднему образованию: средняя школа теперь ориентировалась не столько на подготовку к университету, сколько на производство будущих чиновников. При этом в наибольшей степени пострадало именно изучение древних языков, поскольку в глазах консервативных кругов именно они, а также философия из университетского курса преподавания связывались с радикальными настроениями в среде молодежи.

Гимназическим уставом 1864 г. был в полной мере восстановлен тот принцип, который был заложен еще при основании российских гимназий в начале XIX в.: среднее образование снова становилось доступным для всех сословий империи. Уже во время подготовки устава 1864 г. разгорелась известная полемика о содержании гимназической программы, которая привлекла значительное внимание образованного общества. Основополагающими документами, определившими новый подход Министерства народного просвещения в этой области, стали устав гимназий и прогимназий 1871 г. и устав реальных училищ 1872 г. Данными документами была проведена четкая грань между классическим и реальным секторами среднего образования.

Реальные училища (в отличие от гимназий), по замыслу Министерства народного просвещения, должны были готовить молодых людей к практической деятельности, соответствуя потребностям той местности, в которой были расположены. Предполагалось, что достижению этой цели будут способствовать специализированные отделения. Срок обучения в таких школах был короче, чем в гимназии, — всего шесть или семь лет (последний седьмой год — в дополнительном техническом классе). В пятом и шестом классах реального училища допускалось открытие, наряду с общим отделением, особого «коммерческого», в котором молодых людей должны были обучать счетоводству, ведению деловой корреспонденции на иностранных языках, коммерческой географии и т. п. В последнем, седьмом, классе могли быть открыты различные «технические» отделения (как правило, это было «механико-техническое» или «химико-техническое» отделение, но в принципе возможно было создавать и другие, в зависимости от «местных потребностей»). Изучение древних языков в реальных училищах не предусматривалось вовсе. После окончания седьмого класса выпускники реального училища могли по результатам конкурсных испытаний поступать в высшие технические учебные заведения, однако в праве поступления в университет им было отказано.

Следует напомнить, что большую роль в становлении образовательных систем в Европе XIX в. сыграло развитие транспорта и в первую очередь железных дорог. Железнодорожное строительство, безусловно, способствовало реформам «публичных школ» в Англии в середине XIX в. — именно оно, в сочетании с развитием условий не только для учебы, но и для постоянного проживания мальчиков, позволило этим учебным заведениям (большинство из которых находилось за пределами столицы и крупных городов) переориентироваться с сугубо местного на общенациональный рынок и привлечь в качестве учеников детей из высших слоев общества. Именно географические факторы и коммуникативные процессы в развитии образования и академической сферы особенно пристально изучаются в последние десятилетия историками — не только в масштабе глобальном или межконтинентальном, но и на уровне регионов и локальных сообществ.

Обзор региональных особенностей распространения российского среднего образования позволяет сделать следующее заключение: среднее образование в европейской части империи запаздывало в своем развитии именно в тех областях, где оно было нужнее всего для успешного национально-государственного строительства, — на западных окраинах и в восточной части европейской территории. В западных губерниях правительственная политика была четко направлена на торможение развития среднего образования, поскольку правительство видело очевидную угрозу в проникновении в среднюю и особенно высшую школу большого числа польских шляхтичей.

Южные губернии, напротив, представляли собой быстро развивающийся регион, где разрыв между сельской и городской средой был не столь явно выражен. Дворянство и чиновничество здесь имело самые большие преимущества в сравнении с остальным населением. Однако разрыв между привилегированным сословием и остальной массой населения на юге неуклонно сокращался. Полоса черноземных губерний, протянувшаяся от Орла и Курска на восток к Волге, несмотря на развитие сети мужских средних учебных заведений Министерства народного просвещения в этом регионе, оказывалась — с точки зрения доступности образования для непривилегированных слоев — зоной, отстающей в своем развитии как от севера, так и от юга России.

К середине 1880-х годов в Российской империи высшие администраторы все еще оперировали сословными и конфессиональными категориями — это были единственные существовавшие в их языке понятия для определения и классификации различных групп и слоев населения. Однако такие понятия все менее подходили для описания быстро меняющейся общественной жизни, и история подготовки печально известного «циркуляра о кухаркиных детях» 1887 г. (об ограничении доступа в классические гимназии детям из низших слоев общества) наглядно иллюстрирует именно эту проблему.

Руководство Министерства народного просвещения так и не пришло к пониманию необходимости развития реального сектора образования. Оно не принимало никаких действенных мер для того, чтобы развивать и поддерживать отличные от классического типы среднего образования, которые потенциально могли бы принять на себя приток низших социальных слоев в этот сектор образования и таким образом способствовать превращению классической гимназии в действительно элитарную школу.

Техническое профессиональное образование в 1880-е годы находилось еще в зачаточном состоянии. Вообще в конце этого десятилетия реальное образование в Европе (но не в Америке!) претерпевало характерный «сдвиг в сторону общего характера», описанный Ф. Рингером применительно к Германии и Франции. Иными словами, программа реального училища стала более академичной, специализированные профессиональные отделения были упразднены.

Тем не менее становление такой сегментированной системы среднего образования не обходится без кризисов «перепроизводства» молодых людей, чьи претензии на высокое социальное положение, обусловленные полученным дипломом, не получают реализации. В такие периоды по инициативе тех кругов, которые теснее всего связаны с элитарным сектором среднего образования и чьи интересы оказываются более всего под угрозой, правительства пытаются ввести ограничительные меры: законодательно закрепить различия между разными типами учебных заведений и правами их выпускников или даже ограничить возможности поступления в учебные заведения элитарного типа для низших социальных слоев и некоторых этноконфессиональных групп. Показательно, что время наступления такого кризиса в странах Центральной Европы пришлось на 1880-е годы, т. е. совпало с аналогичными явлениями в Российской империи.

Классическая гимназия и прогимназия остаются наиболее распространенным типом мужского среднего образования вплоть до начала Первой мировой войны и революции 1917 г. Таким образом, система мужских средних учебных заведений Министерства народного просвещения в том виде, в котором она сложилась в 1870-1880-е годы, благоприятствовала возрастанию вертикальной социальной мобильности в обществе, отнюдь не способствуя консолидации отдельных элитарных социальных групп на основе общности полученного образования. Английские «публичные» школы отвечали потребностям правящей элиты страны. На континенте же школьная система, по мысли российских дворянских публицистов конца XIX столетия, соответствовала запросам среднего класса, доминировавшего в политической жизни западноевропейских стран в составе организованной бюрократии. Классическая гимназия в Российской империи рубежа веков по характеру и целям обучения ориентировалась, скорее, на эти социальные слои, чем на интересы дворянских кругов.

И начальное, и среднее образование в Российской империи оставалось многоведомственным и включало ряд специальных (военных, лесных, железнодорожных, благотворительных и прочих) заведений. В XIX в. предпринимались определенные шаги по интеграции детей из семей неправославных конфессий в российское образовательное пространство (катехизисные школы, школы кантонистов для еврейских детей, система обучения на родном языке для нерусских народов Поволжья Н. Ильминского), но эти усилия наталкивались на многие административные и политические ограничения. Вплоть до 1914 г., несмотря на требования снизу и призывы педагогической общественности, так и не были созданы даже элементарные школы для обучения на украинском языке, а в Царстве Польском, в отличие от либеральных порядков Австро-Венгрии, в противовес монопольному положению русского языка в системе народного образования, создавалась система тайных польских школ и даже «летучий университет» в Варшаве.

В Северной Америке, как и в Англии, заметным было участие местных властей в делах образования с меньшим акцентом на значимость элитарного сектора, особенно в средней школе. Этот сектор был представлен прежде всего колледжами, связанными с частными университетами как своего рода социальными клубами для джентльменов (и со специальными подготовительными классами при этих колледжах). Итоги Гражданской войны и давление избирателей и налогоплательщиков снизу, подкрепленное отсутствовавшим в большинстве стран Европы всеобщим избирательным правом, предопределили не только расширение внимания к элементарной школе, но и обусловили переход к финансированию штатами также восьмиклассных «общих школ»; пионером тут был Мичиган начиная с середины 1870-х годов. Американским школам в 1890-1910-х годах предстояла важнейшая задача социализировать почти два десятка миллионов европейских эмигрантов (и их детей), большинство которых не говорили по-английски. Проблемой оставалось и обучение чернокожего населения бедного Юга; если на Севере к 1910 г. уже 90 % детей между 8 и 14 годами были охвачены системой обучения, то среди белых южан таких детей было около 70 %, а чернокожих — чуть более половины. Многолетний ректор Гарварда химик Чарльз Уильям Элиот в 1893 г. на заседании Национальной ассоциации образования призывал ориентировать школы на единый учебный план с упором на естественнонаучные предметы и иностранные языки, а не классические дисциплины. Однако он же полтора десятка лет спустя, на закате карьеры, признавал необходимость группировки детей (и деления типов школ) по родам занятий, предназначенных в будущем для выпускников. Это существенно подрывало принцип единства обучения и ставило американскую школу перед дилеммами сегментации, уже описанными выше на европейском примере. Принятый в 1917 г. федеральный закон Смита-Хьюза обеспечивал государственное финансирование начальной и средней школы, однако прямо отвергал идею единого учебного плана. По мнению современной исследовательницы П. Грэм, профессиональное образование в Америке начала XX в., скорее, обеспечивало общее знакомство с основными трудовыми навыками и техническими устройствами и лишь формально совпадало по направленности с идеями «трудовой школы»

Г. Кершенштейнера и европейских реформаторов педагогики; в реальности оно блокировало возможность изменения образовательной траектории для выпускников таких заведений. В целом же на протяжении XIX в. содержание программы средних школ, особенно наиболее престижных, почти не было связано с потребностями промышленного производства и индустриальных технологий.

Большую роль в подъеме уровня европейского и американского образования играла прогрессивная педагогика, наследующая традиции Просвещения (от гуманитарных принципов И.Г. Песталоцци до идей «свободного воспитания» М. Монтессори). Следует отметить также неизменный интерес университетских преподавателей и администраторов к делу подготовки школьных учителей. Ведь кроме пополнения кадров в традиционных свободных профессиях (медиков и правоведов) собственно подготовка преподавателей для средних школ повышенного типа — колледжей, классических гимназий, лицеев и т. д. — становится важной социальной задачей университетского образования. В Российской империи в конце 1810-х годов будущий министр просвещения С.С. Уваров именно при реформировании Главного педагогического института в Петербурге настаивал на освоении новейших и прогрессивных европейских стандартов подготовки преподавателей, а в США на рубеже 1880-1890-х годов Николас Мюррей Батлер, будущий многолетний президент Колумбийского университета в Нью-Йорке, организовал при этом престижном учебном заведении Учительский колледж, где будущим преподавателям читали лекции ведущие специалисты и методисты в разных областях знания; Батлер был также основателем и многолетним редактором журнала «Педагогическое обозрение» («Educational Review»). С этими инициативами связано и появление книги известного американского мыслителя Джона Дьюи «Образование и демократия» (1916), суммирующей многие достижения педагогической мысли XIX столетия. В ней принцип преемственности разных уровней образования, от начального до высшего, органически увязывается с развитием науки и социальным прогрессом.

В ходе обсуждения реформы среднего образования в разных странах и поборники, и противники перемен охотно ссылались на опыт ведущих европейских государств. При этом наблюдения социального плана порой причудливо смешивались с соображениями в духе ориентализма, описанного много позднее Э. Саидом.

«У нас есть гимназии, у нас есть университеты и академии, но в сущности не учатся ли наши дети в тех самых школах, которые в Европе не считаются годными для целей высшего образования, — в тех школах, где сообщается полировка людям, не предназначающим себя для высших умственных сфер, купеческим приказчикам и аптекарским гезеллям [от нем. Geselle, «подмастерье»]? Считая себя на европейской почве и в обладании способами европейского образования, не воспитываем ли мы своих детей в тех школах, которые хотя и европейскою цивилизацией устраиваются, но устраиваются ею для варваров, ищущих только наружного лоска цивилизации? Не окажется ли, что та мнимая европейская школа, где мы воспитываем цвет своего юношества, принадлежит в сущности к одной категории со школой турецкою или японскою, где чуждым Европе детям сообщают некоторые полезные результаты ее цивилизации, но не сообщают той силы, которою эти результаты добыты?» (М. Катков).

При этом копирование, например, французской централизованной системы (часто без ее эгалитарного духа) или немецкого неогуманизма было вполне распространенным средством продвижения просвещения и в самих европейских странах, начиная с наполеоновских времен, — от Скандинавских стран до Италии и Португалии. В Испании второй половины XIX в., несмотря на Славную революцию 1868 г. и декларацию об отделении церкви от школы, католические круги по-прежнему контролировали систему образования. Отличительной особенностью системы образования в Австро-Венгрии была ориентация на немецкий образец (права доступа в университеты с 1820-х годов давал документ под названием Matura, государственный аттестат о среднем образовании — аналог немецкого Abitur), но с все большим учетом полиэтничности населения империи. С 1848 г., несмотря на последующее поражение революции, закрепляется право образования на родном языке в начальной и средней школе; пионерами здесь выступают деятели чешского национального движения.

Образование за пределами Европы имело свои особенности. В странах Латинской Америки низким оставался уровень грамотности сельского населения, а в городах существовала система элитных учебных заведений, ориентированных на чиновничество и предпринимательские круги. В Османской империи начальные школы с полным государственным финансированием были учреждены в 1840-х годах; в их светский компонент входили знания по математике, географии и истории. В 1868 г. был основан элитарный Султанский лицей в Галатасарае (Стамбул), позднее к нему добавились несколько высших профессиональных училищ в области финансов, путей сообщения и горного дела. «Органический закон о всеобщем образовании» (1869) регулировал систему начального и среднего образования (его высшим типом были лицеи) и несколько ограничивал надзор государства над частными учебными заведениями. Во второй половине XIX в. активно развивались основанные иностранцами престижные учебные заведения (например, созданный американцами в 1860-е годы Роберт-колледж в Стамбуле), ко временам младотурок более половины учащихся там составляли мусульмане. Несмотря на наличие в Турции накануне Первой мировой войны 35 тыс. учебных заведений разного типа, число грамотных людей составляло всего около 5 % населения.

С начала 1810-х годов в Индии стали открываться учебные заведения европейского типа (с преподаванием на английском языке), доступные для обеспеченных местных жителей. В 1854 г. по итогам парламентских слушаний был принят закон о принципах развития образования на этой территории, названный по имени президента Контрольного совета Ост-Индской компании Чарльза Вуда. В предварительных дебатах при подготовке этого документа принимали участие самые разные представители британского общества, включая известного либерального историка Т. Маколея (который настаивал на внедрении сугубо британской программы обучения, очищенной от местных реалий и «предрассудков»). Программа Вуда предусматривала создание органов управления делами просвещения в каждой из провинций, трехступенчатую систему образования (от элементарных школ до университетов), а также регулировала вопросы финансирования частных колледжей и средних школ. В школах повышенного типа преподавание велось на английском языке, а начальное образование было доступно и на индийских языках.

В Японии в конце эпохи Токугава (первая половина XIX в.) уровень просвещения был весьма высок. Примерно половина мужчин и 15 % женщин получали систематическое образование, которое было доступно представителям всех сословий. Существовали школы для самураев, для купцов и для простого народа. Довольно широко была распространена грамотность среди крестьян, о чем свидетельствуют дневники и переписанные от руки книги, содержащие сведения по ведению сельского хозяйства.

Содержание образования было традиционным и сводилось к изучению классических конфуцианских книг и основ математики. Моральное воспитание также играло существенную роль. В последние годы сёгуната стало ясно, что такое образование не соответствует требованиям времени. В 1862 г. Япония приняла участие в международной выставке в Лондоне, а в 1867 — в Париже. В результате этих контактов правительство осознало необходимость обучения иностранным языкам. Кроме того, стали разрабатываться различные программы приобщения японцев к европейской культуре. С 1862 г. молодежь и государственных чиновников стали отправлять на обучение за границу, а в Японию приглашать иностранных преподавателей и выписывать необходимую литературу. Появившиеся в Японии школы западного типа были организованы миссионерами и их последователями.

Согласно правилам, срок обучения за границей определялся в пять лет, стажерам выплачивалась ежегодная стипендия в размере 600–700 долл, за счет пославшего княжества. После их упразднения расходы взяло на себя центральное правительство. Больше всего японских студентов обучалось в Лондоне, немало их было и в США. Уровень подготовки вернувшихся после стажировки студентов был низким, так как людей, пригодных для обучения за границей, в Японии тогда было мало, поэтому в 1875 г. для них был введен квалификационный экзамен.

Правительство Мэйдзи продолжало проводить курс, направленный на интенсификацию обучения иностранным языкам, и приглашать иностранных преподавателей для средних школ и университетов. Христианские миссионеры приобщали японцев к западным ценностям, ими же была открыта первая в Японии женская школа. Но подлинное приобщение к западным ценностям было невозможно без крупномасштабных реформ системы образования. Наибольшее влияние на идейную подготовку либеральных реформ в сфере образования оказал Фукудзава Юкити, который считал, что образование должно находиться вне сферы ведения государственных структур, а просто содействовать воспитанию личности. В конце 1870 г. была создана комиссия для подготовки реформы. За образец брались две системы — французская, которую поддерживал Фукудзава Юкити, и американская, за которую ратовал деятель мэйдзинского просвещения Мори Аринори. Для контроля над развитием образования в 1870 г. было создано ведомство просвещения, призванное организовывать учебный процесс и контролировать его содержание. В 1872 г. принимается закон об образовании, согласно которому представители всех сословий, а также мужчины и женщины имели равные возможности для получения образования. В систему образования входили начальные, средние, высшие и технические школы. В основу преподавания был положен государственный подход, согласно которому каждый человек, получая образование, одновременно умножал и общественное достояние. По форме это была французская централизованная система образования, однако финансовая поддержка со стороны государства была незначительной: за обучение платили главным образом сами учащиеся. Школьные программы копировали европейские, многие учебные пособия представляли собой простой перевод на японский язык, число иностранных преподавателей достигало 5 тыс. человек.

С 1886 г. в Японии установлено обязательное 4-летнее начальное образование. Мальчики и девочки в начальной школе обучались вместе. Создавались наряду с государственными частные школы. Несмотря на нехватку школьных учебников и квалифицированных учителей, плохие школьные здания и отсутствие наглядных пособий, успехи Японии в области образования были настолько велики, что на международной выставке в Париже в 1878 г. ей была присуждена первая премия за организацию школьного дела. К концу XIX в. начальное школьное образование в Японии получали до 90 % мальчиков и 80 % девочек. С 1900 г. оно стало бесплатным, и Япония по охвату детей начальным образованием сравнялось с Англией, где оно было предметом пристальной заботы правительства начиная с 1860-х годов.

В течение всего XIX в. от 80 до 90 % населения Китая не умело читать и писать. Массовая неграмотность шла рука об руку с господством традиционной «устной» культуры, не способствовавшей широкому распространению знаний современного типа. В Китае до середины XIX в. в образовании монопольное право занимал трудный для восприятия литературный язык вэньянь, восхвалялась китайская мудрость и господствовали методы средневекового образования, направленные на изучение древних классических текстов и канонов. Еще в 1880-е годы китайский высокопоставленный чиновник Чжэн Гуань-инь выдвинул лозунг «Китайская наука — основа, западная наука — практическая польза».

Реформы в сфере образования начались в Китае после поражения в «опиумных» войнах в рамках политики «самоусиления». В 1862 г. в Пекине при Ведомстве внешних сношений была создана первая правительственная школа для изучения иностранных языков — «Тун вэнь гуань». На следующий год подобные школы были организованы в Шанхае и Гуанчжоу. С 1862 по 1892 г. в различных городах Китая было организовано 17 различных учебных заведений для изучения иностранных языков, навигации, инженерного дела, телеграфной связи, медицины и военного дела. В 1895 г. в Тяньцзине была учреждена «Китайско-европейская школа» с двумя отделениями — подготовительным и специальным. Первые четыре года в ней обучали иностранным языкам, а следующие четыре — специальным предметам. В Шанхае был создан знаменитый Наньянский колледж, имевший три отделения — низшее, среднее и высшее. Уровень подготовки там был довольно низким, поскольку в эти учебные заведения поступали люди со знанием древних классических текстов, средневековых канонов и отсутствием навыков самостоятельного мышления, поэтому они весьма выборочно усваивали современные знания в области точных и гуманитарных наук.

Возвращаясь к итогам развития европейского образования в рассматриваемый период, нужно отметить, что в каждой из стран этого континента во второй половине XIX в. сложились образовательные системы, соответствовавшие социальной структуре их обществ и активно способствовавшие ее воспроизводству. Борьба классического и «современного» (реального) направлений в средней школе, составлявшая основное содержание истории средней школы этого периода, была продиктована не только теми потребностями промышленной революции и развитием техники в этот период, которые действительно привели к появлению нового типа профессиональной школы. Сохраняющееся первенство классического образования перед другими типами программ объяснялось не победой консервативных начал или слабостью экономического развития страны, а постепенным превращением образовательной системы в механизм социального воспроизводства — явлением, новым для XIX в.

«Современное» или «реальное» образование характеризовалось не столько б?льшим акцентом на изучении естествознания (как это часто декларировалось в XIX в.), а именно отсутствием в программе преподавания древних языков, что и составляло основное различие между самыми разными учебными заведениями и элитарным сегментом среднего образования — классической школой. Появление альтернативного классическому типа образования вначале действительно могло быть продиктовано развитием экономики, формированием торгово-предпринимательских кругов со своей особой культурой и запросами в области просвещения. Однако дальнейшая эволюция таких школ определялась их положением в общей системе средних учебных заведений. С течением времени такие новые типы школ, программа которых первоначально носила сугубо «практический», профессионально-технический характер, приобретали более академический вид, их учебный план становился более амбициозным, срок обучения удлинялся, вводились новые предметы, направленные на приобщение учащихся к «общей культуре». Городские школы, относимые исходно к высшим начальным училищам, превращались в средние учебные заведения и т. п. Этот процесс стал ответом на возрастающую сегментацию среднего образования (Ф. Рингер) — дифференциацию системы средней школы на четко определенные типы учебных заведений, отличавшиеся не только программой преподавания, но и социальным происхождением воспитанников и траекторией их последующей карьеры. Родители учеников и сами преподаватели этих менее престижных школ стремились к тому, чтобы их учебное заведение как можно более соответствовало наиболее привилегированному, классическому типу. Под их давлением и происходило изменение программ — их сдвиг в сторону более престижного, общего (а не прикладного, технического) образования.

На уровне университетского образования бурные перемены европейской истории конца XVIII в. были менее всего заметны поначалу в Великобритании. Оксфорд и Кембридж в первой половине XIX в. продолжали существовать по сути как средневековые университеты, находившиеся под управлением церкви, что подчеркивалось и их полумонастырским устройством (college-system) и отсутствием принципиального признания свободы научного поиска. В 1820-е годы в них учились около тысячи студентов, примерно столько же, сколько и полтора века назад. Эти элитарные заведения (к ним можно добавить и Тринити-Колледж в Дублине) отставали и в научном плане, и по количеству студентов от четырех шотландских университетов в Абердине, Глазго, Эдинбурге, а также от Университета Сент-Эндрюс. В начале 1830-х годов был основан Университет Лондона, но подлинные перемены в высшем образовании произошли с 1870-х годов, с основанием новых, так называемых краснокирпичных университетов в крупных промышленных центрах и переориентацией Оксфорда и Кембриджа с традиционного церковного влияния на расширение круга собственно научных исследований. Важную роль в этом сыграли «реформаторы изнутри», вроде историка Генри Вогана и филолога Марка Паттисона (ректора одного из колледжей Оксфорда, биографа И. де Казобона и Ж.Ж. Скалигера), а также деятельность парламентской комиссии Кливленда (1873) и пересмотр статуса двух главных университетов страны (1877). Но все же идеалом высшей школы остались подчеркнутые еще кардиналом Чарльзом Ньюманом в книге «Идея университета» (первое издание 1852 г., «хрестоматийное» — 1873 г.) задачи морального воспитания, универсализма и распространения, а не приумножения знания — в противовес как принципам Гумбольдта, так и запросам сторонников узкоутилитарного «специального» образования. Система требований к выпускникам университетов постепенно унифицировалась (как и различия в устройстве шотландских и английских высших школ) наподобие французского concours (выпускного испытания), и начало XX в. стало периодом постепенного количественного роста студенческого контингента и создания новых университетских кафедр (по точным наукам и изредка — по техническим или прикладным специальностям в университетах Северной Англии). В конце XIX в. в Лондоне открывается целый ряд престижных специальных школ в области технической или коммерческой подготовки (Королевская Горная школа, Королевский Колледж науки, Центральный Технический Колледж и Высшая школа экономики) (см. табл.).

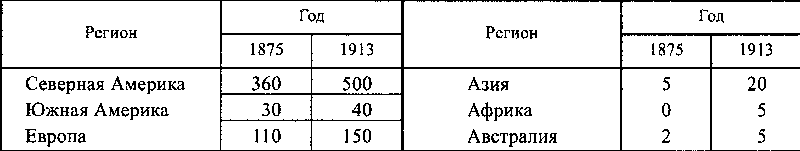

Таблица

Число университетов в различных частях света (приблизительно)[13]

Во Франции еще в ходе революции вместо университетов (они были распущены) упор был сделан на профессиональные школы (три медицинские, двенадцать правовых) и академические факультеты наук и искусств, рассредоточенные по департаментам Франции; их дополняла милитаризованная и прекрасно оснащенная Политехническая школа, Высшая нормальная школа (для подготовки педагогов) и другие заведения. Продолжал существовать и альтернативный прежней Сорбонне Коллеж де Франс, объединявший самых признанных ученых страны, читавших лекции для парижской публики. После 1806 г. исследования были исключены из университетского учебного плана и стали достоянием академических учреждений (созданного при Наполеоне Institut de France, объединившего пять прежних королевских академий). В 1806 г. был издан закон о схожей институции — Университете Франции. Это центральное учреждение ведало публичным обучением и воспитанием во всей Империи. Тенденция к централизации образования соединилась здесь со всеобъемлющим бюрократическим контролем за учебой: региональные отделения этого «большого» Университета были поставлены во главе учебных округов. Руководил Университетом чиновник, подчиненный непосредственно императору. Французская образовательная система на практике реализовала преимущества «точечного» и централизованного распределения академических ресурсов, доказала свою эффективность и без глубоких преобразований просуществовала до конца XIX в. Важным образовательным начинанием министра Виктора Дюрюи, личного протеже Наполеона III, было создание в 1868 г. Практической школы высших исследований — важнейшего центра научного развития и академической подготовки в стране, с тремя первыми естественнонаучными секциями (из пяти). Туда свободно могли записаться студенты — без всяких дипломов, лишь с испытательным сроком. Именно в этой школе реализовывался гумбольдтовский принцип свободного избрания курсов и соединения обучения с научными занятиями. Заново 16 региональных университетов, включая и парижскую Сорбонну, были воссозданы в 1896 г. Университетская среда была местом размежевания прогрессистов и консерваторов, отношения между которыми заметно обострились в связи с «делом Дрейфуса». После заметного сокращения доли классических языков в высшем образовании в начале XX в. сторонников «новой Сорбонны» (вроде Э. Дюркгейма) критиковали справа за отход от норм и риторических установок высокой, «настоящей» французской культуры.

Важнейшим инновационным прорывом, определившим вектор развития как науки, так и образования Европы, стало создание в 1810 г. университета в Берлине. Прусская модель классического университета, связанная с именем Вильгельма Гумбольдта, вскоре получила широкое распространение в других германских государствах: этот процесс часто называют немецкой университетской революцией, которая во второй половине XIX в. привела университеты Германии к лидирующим позициям в сфере высшего образования.

В 1808 г. Гумбольдт вернулся на родину из Рима и в следующем году стал директором секции культуры и образования в Министерстве внутренних дел Пруссии. Находясь на этом посту, он проделал всю необходимую работу для открытия Берлинского университета осенью 1810 г. При этом речь шла не только об определении контура будущего образовательного учреждения, но и об урегулировании финансовых условий его существования. В тайном государственном архиве Пруссии хранится официальный проект Гумбольдта, направленный барону Альтенштейну, где он оценил общую стоимость учреждения университета в 15 тыс. имперских талеров. Приблизительно в 1809–1810 гг. был написан его знаменитый меморандум «О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине». Время пребывания Гумбольдта в должности директора секции культуры и образования длилось всего 13 месяцев, но оно стало важнейшим периодом в истории немецкого образования. В последние несколько лет в России был опубликован ряд работ, в которых анализируются разные аспекты деятельности великого реформатора и ученого и формы адаптации его идей в других странах.

А. Карсе. Берлинский университет, ок. 1840 г. Гравюра

Философская основа образовательной концепции Гумбольдта была во многом результатом деятельности немецких мыслителей начала XIX в. Так, И.Г. Фихте видел основу возрождения могущества Германии в ее духовной мощи, а Ф. Шлейермахер, разочаровавшись во всех формах рационализма, призывал перенести внимание с внешней стороны жизни на внутреннюю, мечтал о возрождении органической целостности духовного бытия. В 1808 г. он написал брошюру «Размышление об университете в немецком смысле», где высказал общие идеи о школах, университетах, академиях и представил свое видение нового немецкого университета. Агитировал в пользу интеллектуальной свободы и университетских преобразований и Гегель

В 1807 г. Фихте предложил план реформы университетов: «В университетах не должно быть профессионального образования, а должно быть предложено образование посредством философии, которая обеспечивала бы понимание взаимоотношений в пределах всего научного знания. Философии следовало быть свободным вопрошанием и критикой по отношению ко всем остальным формам знания». Философ также предлагал предоставить возможность получения образования малоимущим слоям путем создания системы публичных школ, куда принимали бы представителей всех групп населения, а в университете нуждающиеся студенты могли бы получать поддержку со стороны государства. Выстраивая свои приоритеты вокруг системы образовательного лидерства, Германия стала бы своеобразным воплощением государства Платона. Высокий образовательный статус давал бы его обладателю право занятия ключевых должностей в государстве, что вело бы к вытеснению старой наследственной аристократии и формированию внесословного общества.

Фундаментальные принципы нового университета были изложены в уже упоминавшемся меморандуме Гумбольдта «О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине». Краеугольным камнем гумбольдтовского университета стали принципы академической свободы и единства исследования и преподавания. Такой университет был свободен как от влияния церкви, так и от государственной опеки в сфере науки и преподавания и организован как привилегированная корпорация на основе самоуправления. Студент в рамках обучения должен был не столько овладевать готовым знанием, сколько развивать самостоятельность мышления, заниматься разысканием и усвоением истины и быть дополнительной «инстанцией» для проверки тезисов преподавателя-исследователя. Именно поэтому в реформированном университете закрепилась новая форма обучения — семинарские занятия (в практику подготовки историков их ввел Л. фон Ранке).

Гумбольдтовская модель университета зиждется на единстве исследования и преподавания, поскольку лишь исследовательская практика позволяет по-настоящему овладеть наукой, а сам университет является в первую очередь исследовательским центром. Профессора обязаны были проводить самостоятельные научные исследования, вынося их результаты на суд международной академической общественности. Именно это станет главной особенностью «немецкого университета», и там отныне будут процветать академические дисциплины. Философский факультет в ходе реформ полностью сравнялся по статусу и оплате профессуры с другими университетскими факультетами, он перестал быть подготовительной ступенью для обучения и мог присваивать высшие университетские степени.

Финансовой поддержкой роль государства в университетском сообществе, по мнению Гумбольдта, не исчерпывается: его прерогатива — назначение университетских преподавателей. Он опасался, что без вмешательства государства в формирование профессорского корпуса свободе грозит опасность из недр самого университета, поскольку господствующие исследовательские школы «имеют тенденцию задушить развитие других». Университет и академия — это части единого научного здания, но, полагал Гумбольдт, «ход науки, очевидно, быстрее и живее в университете, где большая масса лиц, а именно сильных, бодрых и молодых лиц, постоянно продумывает ее». Публичный диспут и защита диссертации делали соискателя полноправным профессионалом в академической среде.

В Германии утверждение модели университета, ориентированного на исследовательские идеалы, совпало с развитием индустриализации и ростом социальных противоречий. На фоне растущего числа студентов, кафедр и университетов гумбольдтовские идеи, ориентированные на малые масштабы и элитарные меритократические принципы, все больше оказывались мифом. Этот миф в новую, постромантическую эпоху специализации и профессионализации горячо поддерживали гуманитарии и философы (Э. Шпрангер и Ф. Паульсен), особенно в связи с празднованием столетия Берлинского университета в 1910 г. Ставка на государство как главный и единственный гарант поддержания и сохранения духовных ценностей стал после 1890 г. основой формирования так называемой мандаринской идеологии профессоров (термин М. Вебера, отсылающий к китайскому чиновничеству («мандаринам») и закрепленный пионерскими исследованиями Ф. Рингера в 1960-е годы). Результатом этого стал рост шовинистических и консервативных настроений в академической среде, о чем свидетельствовало и поведение видных деятелей немецкой науки в связи с кризисами 1914 и 1933 гг.

В 1919 г. в лекции «Наука как призвание и профессия» Макс Вебер отмечал внутреннюю и внешнюю проблематичность положения немецкого университета в минувшие десятилетия, ибо, по его мнению, в исследованиях на первый план выходит специализация и ограничение универсального идеала времен Канта и Гёте. Высшая школа на американский манер становится фабрикой дипломов, а наука из аскетичного искания истины превращается в Grossbetrieb — большое и рационально организованное предприятие. Еще ранее у Вебера последовательное неприятие вызывала авторитарная политика опытного и влиятельного прусского министра Фридриха Альтхоффа, много лет ведавшего делами образования и назначениями на кафедры в прусских университетах. Альтхофф казался Веберу воплощением этого духа рационалистического самоотчуждения новейшей науки как социального института.

При этом Альтхофф, в соответствии с веяниями времени, понимал необходимость развития в Германии сети высших технических школ. Оставаясь поначалу в традиционных академических рамках, эти учреждения должны были наряду с проведением исследований развивать и преподавать технологическое знание. Их истоки восходят к эпохе просвещенного абсолютизма, когда уже существовали высшие специальные школы (кстати, именно во Фрейбергской горной академии заканчивал свое образование знаменитый биолог и путешественник Александр Гумбольдт). Образцом для технических школ была основанная в 1794 г. парижская «Ecole Polytechnique». Очень привлекательную во всех отношениях модель представлял собой политехнический университет в Вене, открытый в 1815 г. Его успех в сфере образования удивителен, поскольку монархия Габсбургов в то время всячески противилась какой-либо модернизации. Тем не менее все возникшие в Германском союзе после 1825 г. технические школы ориентировались именно на этот образец. Залогом успеха технических школ стало сочетание науки и практического образования; эти школы обычно имели в своем распоряжении собственные цеха и лаборатории.

В 1825 г. возникла баденская политехническая школа в Карлсруэ (сейчас — Технический университет в Карлсруэ, одно из лучших учебных заведений современной Германии). В рамках этой политехнической школы существовали подготовительное отделение и факультеты — строительное училище, лесное училище, ремесленное училище, торговая школа. «Специальные школы» вскоре возникли в Берлине (прообраз современного технического университета), в Мюнхене, Дрездене, Штутгарте. Эти учреждения, созданные для преодоления технико-экономической отсталости Германии, уже спустя 50 лет после своего возникновения успешно поддерживали конкурентную борьбу немецкой индустрии на мировом рынке. Уже к началу XX в. технические школы в Германии уравниваются с университетом по своему статусу (особенно в деле присвоения академических степеней). Количественный рост этого сектора высшего образования заметно опережает прибавление членов университетского сообщества.

В России с вступлением на престол Александра I (1801) началась разработка проектов реформ в сфере образования. Новосозданному Министерству народного просвещения подчинялись Главное Правление Училищ, Академия наук, университеты и другие заведения образовательного профиля. Была намечена система учебных округов, а на университеты возложена функция управления низшими училищами. В 1802 г. было принято принципиальное решение об основании новых университетов. Члены Комиссии об училищах Н.Я. Озерецковский и Н.И. Фус предложили закрепить университеты за Москвой, Дерптом, Харьковом и Казанью, расходясь по двум последним кандидатурам университетских городов: Фус предлагал Вильну и Петербург, а Озерецковский — Воронеж и Великий Устюг, с тем, чтобы в столице университета не было. В.Н. Каразин выступил инициатором создания Харьковского университета, представив его как проект, уже поддержанный местным дворянством.

Принципы университетской реформы 1802–1804 гг. в целом носили противоречивый характер, поскольку объединяли в себе элементы французской системы управления училищами с правом инспектирования, назначения директоров, учителей средних и начальных школ и традиционные привилегии немецких ученых корпораций. Новое разделение университетов на факультеты и подготовка юношества в стенах университетов к государственной службе также были следствием французского влияния эпохи Революции и Наполеона. В университетском уставе 1804 г. нашли выражение корпоративные права ученых (принцип коллегиальности в формировании и управлении корпорацией, широкая университетская юрисдикция). В России к концу первого десятилетия XIX в. существовало уже шесть университетов (Московский, Дерптский, Виленский, Харьковский, Казанский, Петербургский).

Проникновение в российские университеты принципов неогуманизма связано с деятельностью С.С. Уварова, который занимал пост министра просвещения с 1833 по 1849 г. Уваров не отрицал, что университет обязан готовить студентов к государственной службе, но деятельность его должна была увязываться и с развитием научных и познавательных интересов общества, что было созвучно позициям В. Гумбольдта и Ф. Шлейермахера. Новый университетский Устав 1835 г. освободил университеты от управления учебным округом, как пережиток корпоративного строя исчез университетский суд, были повышены научные требования к профессорам, занимавшим кафедры: им было предписано обязательно иметь степень доктора.

Европейские революции 1848–1849 гг. были негативно восприняты российской властью, что привело к отторжению ею принципов «классического» университета — даже в очень умеренной, уваровской версии. Вскоре после отмены крепостного права принимается новый университетский Устав (1863). К тому времени вместо Виленского университета был открыт университет Святого Владимира в Киеве, к которому затем добавился Варшавский и Новороссийский в Одессе. Автономия университетов была расширена, управление ими передавалось советам профессоров, которые, в свою очередь, должны были выбирать ректоров и новых преподавателей. Министр просвещения имел формальное право утверждать или отменять решения советов, но фактически этим не пользовался. Полномочия университетских инспекторов и попечителей учебных округов также были ограничены.

С 1866 по 1880 г. министром просвещения являлся Д.А. Толстой, который одновременно был главой Святейшего Синода. Он урезал автономию университетов, стремился установить над ними жесткий контроль. После убийства Александра II репрессии против студентов и университетских преподавателей получили новый импульс. Устав 1884 г., действовавший до февраля 1917 г., упразднил автономию университетов, вдвое повысил плату за обучение в средних и высших учебных заведениях, что затруднило доступ к образованию для выходцев из неимущих классов. Борьба за незыблемость государственного строя в России конца XIX в. по сути не оставляла пространства для реализации идеалов политической и университетской свободы. Одновременно с принятием ограничительного циркуляра о «кухаркиных детях» в 1887 г. была введена и печально известная процентная норма для доступа евреев в высшие учебные заведения империи (в первой половине XX в. она будет действовать и в Венгрии при Хорти и в некоторых американских университетах).