Глава 10 Золотой век и эра париков

ЯК. ван Лер, чья смерть в битве на Яванском море (в январе 1942 г.) явилась невосполнимой потерей для исторических исследований Индонезии, не раз выступал против распространенной тенденции голландских историков — а за их спиной и других — противопоставлять золотой век XVII столетия эре париков XVIII в., причем неизменно к умалению и в ущерб последнему. Он утверждал, что такое противопоставление стало результатом легенды, распространенной «революционными патриотами» 1795 г., чтобы использовать ее в политических целях против прежнего режима Голландской республики, и получило свое развитие в литературе XIX в., которую писали о золотом веке «национальные романтики». То, что в период эры париков Северные Нидерланды не дали миру таких живописцев, как Рембрандт, или поэтов, как Вондел, утверждал ван Лер, никак не отменяет того факта, что эта презираемая эпоха «осуществила великую работу по закладыванию основ современной буржуазной культуры» в Нидерландах, а также в других странах Европы.

При всем уважении к столь выдающемуся авторитету, мне кажется, что в некоторых отношениях традиционно признанный контраст между достижениями золотого века и относительным застоем эры париков действительно имеет место. И свое начало он берет не во времена «революционных патриотов» и «национальных романтиков» — этот застой уже обсуждался и подвергался критике в середине XVIII в. как в Голландской республике, так и во владениях Ост-Индской компании. «Слава богу, что мы живем в век процветания в Батавии», — писали генерал-губернатор и его совет в 1649 г., однако 100 лет спустя в корреспонденции его преемников не было заметно и следа подобной самодовольной удовлетворенности. Голландские периодические издания второй половины XVIII в. пестрят сетованиями по поводу реального или мнимого упадка национального характера и энергичности по сравнению с предыдущим столетием. Примечательно, что против этого широко распространенного убеждения раздавались голоса некоторых несогласных. Один из таких критиков подчеркивал (в 1769 г.), что те, кто сравнивает прошлое с настоящим, всегда выбирают самое лучшее в прежних поколениях для противопоставления его самому худшему в нынешнем. Он утверждал, что по сравнению с XVII в. пьянства, обжорства и буйных ссор в XVIII в. стало значительно меньше, и делал вывод: «Мы больше лукавим, зато меньше ссоримся». Следуя выбранной линии, он почти за два столетия предвосхитил появление современного голландского историка, который написал: «Мы восхищаемся Эразмом, который в беспокойный период описывал дружескую беседу в прекрасном саду как верх цивилизованного времяпровождения, однако возмущаемся его последователями XVIII в., которые воплотили теорию Эразма на практике. Мы антимилитаристы, но при этом питаем отвращение к наименее военизированному обществу за всю историю Нидерландов. Есть что-то чисто сентиментальное и иррациональное в отношении большинства нидерландцев к этому периоду». Быть может, это и правда, однако у пессимистов эры париков и тех, кто с ними согласен в настоящее время, имели — и имеют — некоторые веские и вполне достаточные основания считать, что вместе с окончанием золотого века страну покинула и слава.

Справедливо или нет, сокращение численности населения часто рассматривается как признак национального упадка, и в Соединенных провинциях в 1780 г. нашлось довольно много людей, включая и принца Оранского, которые считали, что населения в стране стало меньше, чем 100 лет назад. К сожалению, у нас нет надежной общей статистики по населению Голландии за XVII и XVIII вв., и нам приходится полагаться на некоторые современные и достаточно противоречивые оценки. Питер де ла Кур в своих «Интересах Голландии» (1662) подсчитал, что численность населения Соединенных провинций составляла максимум 2 миллиона 400 тысяч человек, однако признавал, что это число является весьма приблизительным. Более общепринятая оценка составляет около 2 миллионов жителей, и с этой цифрой согласно большинство современных авторов. Мне не удалось найти ни источников, ни каких-либо объяснений, почему эта цифра оставалась неизменной до самого конца существования Голландской республики, притом что почти все специалисты в данной области согласны, что именно такова была численность всего населения в 1795 г. Тем не менее в Западной Европе в целом во второй половине XVIII в. наблюдался быстрый рост населения. Тогда почему Северные Нидерланды оказались исключением из этого правила, тем более что в эру париков их не опустошали ни гибельные войны, ни вспышки чумы?

Одна из причин, обусловившая быстрый рост населения в Западной Европе во второй половине XVIII в., заключалась в том, что снижение младенческой смертности сопровождалось появлением супружеских пар, вступавших в брак в более раннем возрасте и, следовательно, имевших (при прочих равных условиях) большее количество детей. Нам неизвестно, насколько эти два фактора применимы к Соединенным провинциям, хотя англичанин, долгое время проживший в Голландии, в 1743 г. отмечал «поразительную бесплодность голландских женщин», словно это был достоверный и неоспоримый факт. Пожалуй, более значительным является то, что среднегодовое число браков в Амстердаме в период с 1670 по 1679 г. было практически таким же, что и в 1794–1803 гг., то есть 2078 и 2082 соответственно. Это правда, что средний показатель за прошедшие годы порой был выше, но он никогда не превышал 3204 в год (в 1746 г.), а ежегодное число браков колебалось между 2100 и 2500. В любом случае очевидно, что население Амстердама, неизменно самого густонаселенного и процветающего города республики, быстро увеличивалось между 1580 и 1660 гг., однако крайне медленно росло между 1662 (примерно 200 тысяч 100–210 тысяч душ) и 1795 гг. (около 217–221 тысячи душ). Количество жилых домов в Амстердаме между 1740 и 1795 гг. оставалось практически неизменным, что также говорит о том, что в указанный период существенного прироста населения не произошло, несмотря на то что ван дер Оудермелен утверждал в 1795 г. обратное.

В 1780 г. Амстердам все еще оставался процветающим портом с большими объемами заморской торговли, тогда как положение в некоторых других частях Соединенных провинций во второй половине XVIII в. было намного хуже. Джеймс Босуэлл писал в 1764 г. из Утрехта: «Большинство их главных городов ужасно обветшало, и вместо того, чтобы видеть, что у всех есть работа, вы сталкиваетесь с множеством бедняков, голодающих из-за вынужденного безделья. Сильно пострадал Утрехт. Здесь целые улицы несчастных, у которых нет другой еды, кроме картофеля, джина и бурды, которую они называют чаем и кофе; и, как мне кажется, хуже всего то, что они привыкли к такому образу жизни и что, если им предложили бы работу, они не приняли бы ее… теперь вы видите, что здесь все совсем не так, как представляет себе большинство людей в Англии. Если бы Уильям Темпл снова посетил провинции, он вряд ли поверил бы в те поразительные изменения, которые они претерпели». 14 лет спустя свидетельства Босуэлла эхом повторила голландская газета De Borger, в которой утверждалось (в номере за 19 октября 1778 г.), что экономический упадок нации достиг такого уровня, что казалось, «в ближайшее время население федерации будет состоять всего лишь из рантье и нищих — двух типов наименее полезных для страны людей».

Возможно, Босуэлл и De Borger слегка сгущают краски, однако имеется достаточно других свидетельств современников, чтобы предполагать, что население многих провинциальных городов в этот период уменьшилось и что сносились дома и целые улицы, чтобы освободить место для садов и лугов. Такое сокращение населения ни в коем случае не являлось повсеместным и, похоже, было наиболее заметным в небольших приморских городах Северной Голландии и Зеландии, а также в крупных материковых городах, таких как Утрехт, Харлем, Лейден и Делфт. Чего мы не знаем, так это куда подевался избыток городского населения (если таковой имел место). Предположительно, эти люди отправились на торфяники северо-восточных провинций, которые тогда как раз разрабатывались и где появились новые деревни. Примечательно, что население восточной провинции Оверэйссел выросло между 1675 и 1795 гг. почти на 90 процентов, однако такой впечатляющий рост почти никак не отразился ни на одной из других провинций, и, похоже, в большинстве из них численность населения либо застыла на месте, либо не исключено, что в некоторых случаях даже упала. К сожалению, Оверэйссел, одна из самых маленьких и беднейших из всех семи провинций, является единственной, для которой у нас имеются точные данные по численности населения во времена республики. До тех пор, пока не будут проведены дальнейшие исследования по демографической истории других провинций, из-за противоречивого и разрозненного характера имеющихся свидетельств, мы не можем с уверенностью сказать, увеличилось или уменьшилось общее количество населения Голландской республики в период с 1600 по 1800 г.

Если относительно общей численности населения Соединенных провинций в эру париков по сравнению с золотым веком остается некоторая неуверенность, то повода для сомнений в том, что вторая половина XVIII в. продемонстрировала бесспорное снижение производства в целом и в рыбной промышленности в особенности по сравнению с состоянием столетней давности, практически нет. Промысел сельди, который в первой половине XVII столетия было принято называть «золотой жилой» Соединенных провинций, все еще демонстрировал впечатляющие показатели в 1728 г., когда один хорошо информированный англичанин, житель Нидерландов, подсчитал, что в данном промысле было задействовано в среднем 800 рыболовецких судов, делавших три выхода в море в год. И хотя это общее количество судов было меньше, чем столетие назад, тоннаж кораблей XVIII в. варьировался от 30 до 50 тонн, тогда как в предыдущий период он составлял 20–30 тонн. Современные голландские авторитетные источники считают, что в 1630 г. одна провинция Голландия отправляла на лов сельди около 500 судов в год ив 1730 г. это число упало до 219 — хотя, опять же, здесь следует принимать во внимание увеличившийся тоннаж. Тот же автор утверждает, что, за исключением Влардингена, количество судов, которые содержали все рыболовецкие города, уменьшилось в XVIII в., что особенно заметно на примере Энкхёйзена, снаряжавшего в последние годы XVII в. от 200 до 400 судов, а в 1731 г. всего лишь 75 и в 1750 г. только 56. После 1756 г. упадок только ускорился, и накануне 14-й Англо-голландской войны, в 1780 г., в ежегодном промысле участвовало всего 150–180 судов.

То же самое происходило с ловлей трески и китобойным промыслом. Согласно Онслоу Бурришу, в 1728 г. в промысле трески с Доггер-банки по-прежнему участвовало 200–300 судов тоннажем 40–60 тонн каждое, однако это количество, безусловно, было значительно меньше, чем во второй половине XVII столетия. Особенно заметно стало снижение промысла трески в последние 30 лет XVIII в., и, когда в 1795 г. республика прекратила свое существование, этим занималось всего 125 судов. Упадок арктического китобойного промысла был столь же заметен, и, хотя в XVIII в. время от времени случались неплохие уловы, счастливые времена 1675–1690 гг. миновали. «Однако промысел этот, — писал Онслоу Бурриш в 1728 г., — является своего рода лотереей и посему ведется обладателями значительных состояний, которые, потерпев неудачу в нынешнем году, надеются, что в следующем фортуна улыбнется им, и поэтому не испытывают разочарования; однако промысел этот является несомненным и всеобъемлющим благом для государства в целом, так как он способствует росту судоходства и потреблению всего, что с ним связано».

За причинами упадка голландского рыболовства в прибрежных водах и в открытом море не нужно далеко ходить. Основной являлась усиливающаяся конкуренция рыболовов соседних стран — в основном Англии и Шотландии, но также Дании и Норвегии, не говоря уж о фламандских рыбаках Австрийских Нидерландов (нынешняя Бельгия). Все большее значение приобретал Гамбург, как основной рынок потребления сельди Северной Германии и Скандинавии. Большинство этих стран предпринимало протекционистские меры для поощрения собственной рыбной промышленности за счет Голландии, в частности британское правительство использовало для этого систему субсидий и премирования. В 1751 г. французское правительство наложило эмбарго на импорт голландской сельди, и этому примеру последовали Австрийские Нидерланды, Дания и Пруссия соответственно в 1766, 1774 и 1775 гг. Кроме того, в XVIII в. из-за изменения рациона питания в Европе упал спрос на сельдь, и к концу данного периода потребность в ней удовлетворяло всего 300 европейских судов для ловли сельди, тогда как одно время с этим едва справлялось 500 голландских. Однако качество и техническое совершенство голландских промысловиков и заготовителей сельди сохраняло свое превосходство до самого конца, и в 1780 г. около половины европейского спроса на соленую сельдь обеспечивали голландцы. Причины одновременного упадка голландского промысла трески менее очевидны, хотя усиливающаяся конкуренция английских и французских рыболовов с отмелей у Ньюфаундленда и соседних фламандцев из Остенде и Ньив-порта явно внесла в это свой немалый вклад.

Упадок голландского рыболовства в той или иной степени неизбежно повлиял на множество вспомогательных и тесно связанных с ним отраслей производства и профессий. Сюда входили торговля строевым лесом на Балтике, обеспечивавшая постройку и ремонт рыболовецких судов, торговля с Португалией и Францией солью для засолки сельди и, как отметил в 1728 г. Онслоу Бурриш, «плотники, конопатчики, кузнецы, плетельщики канатов и изготовители парусов; также бочары, делающие огромные бочки для засолки сельди, изготовители снастей и представители всех прочих мелких профессий, поставляющих все необходимое для этой отрасли». Он подсчитал, что таким образом промысел сельди давал «работу и средства к существованию не менее чем 30 тысячам семей, не считая великого множества людей, живущих за счет поставок всех необходимых видов одежды и провизии». Если прибавить к ловле сельди еще и китобойный промысел и вылов трески, а также прибрежное и внутреннее рыболовство, то можно видеть, что значительная часть голландской рабочей силы прямо или косвенно зависела от процветания рыболовства в целом, даже если считать несколько преувеличенными сделанные в 1662 г. Питером де ла Куром подсчеты, будто напрямую это затрагивало 450 тысяч человек. Рыбный промысел был вдвойне ценен как школа моряков и источник занятости на берегу, и именно поэтому зимний тресковый промысел в Северном море все еще поддерживался в XVIII в., хотя практически не приносил коммерческой прибыли из-за высокой стоимости содержания кораблей и их оснастки в зимнюю штормовую погоду.

Другим примечательным фактором упадка голландского рыболовства стала растущая нехватка моряков для промысла в открытых морях, чего, по единодушному свидетельству нидерландцев и иностранцев, в XVII в. просто не было. Рыболовство серьезно страдало из-за крупных войн, в которых участвовала республика — между 1600 и 1645 гг. от грабежей дюнкеркеров[88], от нападений англичан во время англо-голландских войн и, сильнее всего, от французских корсаров во время войны 1701–1713 гг., когда промысел сельди оказался фактически уничтоженным. Однако промежуточные годы мира, наступавшие после каждой войны, позволяли в той или иной степени добиться восстановления промысла, хотя, вероятно, некоторые рыболовецкие семьи больше не возвращались в море, к своему прежнему источнику средств к существованию. Иностранные рыболовецкие компании, которые пытались конкурировать с голландцами в XVIII в., стремились сманить опытных голландских рыбаков к себе на службу — во всяком случае, в ранние годы своей деятельности. Точно не известно, сколько человек не устояло перед таким искушением, но в 1756 г. большинство шкиперов на службе недавно созданного Свободного британского рыболовецкого общества (1750–1771) были в основном голландцами или датчанами.

Генеральные штаты периодически издавали указы, запрещавшие торговцам-мореплавателям и рыбакам поступать на службу иностранных государств, однако частое повторение подобных указов предполагало, что они не слишком строго соблюдались. Мы не собираемся подсчитывать, сколько голландских рыбаков, нарушая эти указы, служило за границей и было ли их отсутствие временным или постоянным. Определенно лишь то, что укомплектование личным составом голландских рыболовных флотилий в XVIII в. превратилось в проблему, каковой и оставалось, чего никогда не наблюдалось в XVII столетии. Имеются вполне достоверные подсчеты, что в конце XVIII в. нидерландское рыболовство в прибрежных водах и открытых морях суммарно задействовало всего две трети числа рыбаков, необходимых для одной лишь ловли сельди в 1600 г. Совершенно очевидно, что все большее количество норвежцев, датчан и немцев с севера страны помогало укомплектовывать голландские рыболовные суда экипажами в XVIII в. — точно так же, как корабли военно-морских сил государства, восточные «индийцы» и суда торгового флота. Высказывалось предположение, что вся эта (в основном необученная) рабочая сила заняла место более опытных голландских моряков, перешедших на службу в иностранные военные и торговые флоты, однако у нас нет доказательств тому, что такое происходило в сколь-нибудь значительных масштабах. Определенно они не служили в больших количествах на английских торговых судах, которые, за исключением военного времени, редко нанимали по совокупности больше нескольких сотен иностранцев.

Каковы бы ни были причины, не подлежит сомнению, что голландское рыболовство, хотя оно по-прежнему оставалось школой моряков, уже не имело в этом отношении такой же значимости в 1780 г., как столетие назад. Во время девятилетней войны 1689–1697 гг. голландцы могли каждый год отправлять в море около ста боевых кораблей с экипажами численностью примерно 24 тысячи человек, не считая множества снаряжаемых ими же каперских судов и тысяч моряков на «индийцах» и торговых кораблях, бороздивших просторы Мирового океана с конвоем или без оного. В августе 1781 г., когда вся их морская торговля и рыболовство оказались фактически парализованными и поэтому множество моряков могли бы быть набранными на службу на боевые корабли, лишь с великими усилиями голландцы смогли вывести в море скромный флот из 17 кораблей с экипажами численностью 3 тысячи человек, которые так мужественно сражались у Доггер-банки под командой контр-адмирала Йохана Зутмана. Под конец этой войны они едва смогли набрать 19 176 человек из требуемых 30 046, необходимых для укомплектования 46 кораблей и 38 фрегатов. Из такого положения дел можно сделать один — единственный вывод, который также подтверждается и другими свидетельствами: между 1680 и 1780 гг. морские сообщества Голландии и Зеландии значительно сократились в количестве.

Такое снижение голландского рыбного промысла и численности занятых в нем людей не оставило равнодушными тех современников, которые осознавали это и которые были в состоянии предпринять некоторые меры по исправлению положения, даже если эти меры не приносили долгосрочных результатов. Во второй половине XVIII в. штаты провинции Голландия предприняли некоторые протекционистские меры, призванные оказать помощь голландскому промыслу сельди, а именно рыбакам, заготовителям и торговцам, включая систему премирования и субсидий, как это было принято в Англии. Штаты провинции Зеландия пошли еще дальше и в 1759 г. премировали звонкой монетой все рыболовецкие суда провинции. Если оценивать на примере города Зирикзе, одного из главных портовых городов Зеландии, результат оказался разочаровывающим. В 1745 г. этот город содержал примерно 40 парусников, число которых к 1785 г. упало до 17–18. Одновременно это коснулось и приписанных к данному порту торговых судов, количество которых снизилось с 60–70 в 1760 г. до всего 15 «больших и малых» 25 лет спустя. Соответствующие показатели по другим портовым городам Зеландии, таким как Вере, Флиссинген и Мидделбург, отсутствуют, хотя последние два порта все еще играли важную роль в морской торговле с Восточной и Западной Индиями, а также с Западной Европой. Однако многие из меньших портов пришли в упадок вероятно точно так же, как и Зирикзе. «Мертвые города» Зеландии и Северной Голландии, которые долгое время составляют одну из главных туристических достопримечательностей Нидерландов, берут свое начало не в XIX в., а во второй половине XVIII в.

Как отмечалось выше, голландские участники промысла сельди — рыбаки, заготовители и засольщики до самого конца сохраняли техническое превосходство над своими иностранными конкурентами, хоть при этом в количественном отношении неизбежно теряли свои позиции, тогда как китобойный промысел пришел в упадок как в количественном, так и в качественном отношении. Если во второй половине XVII в. голландцы являлись неоспоримыми лидерами в китобойном промысле, то столетие спустя их превзошли и вытеснили англичане. Последние увеличили свои уловы, совершая более длительные рейсы и используя более тяжелые корабли, которые могли следовать за китами далеко в глубь дрейфующих льдов. Они также внедрили новые и усовершенствованные методы лова, экспериментируя с механическими гарпунами, которые в конечном итоге вытеснили разнородные ручные. Голландские судовладельцы и китобои не восприняли эти новомодные методы или сделали это с опозданием, и они не участвовали в охоте на тюленей, которую англичане и немцы совмещали с рейсами китобоев.

Такая консервативная и безынициативная ментальность отразилась и на более важных сферах голландской торговли и промышленности в эру париков, составляя резкий контраст с энергичностью и предприимчивостью торговцев и моряков золотого века. У нас уже имелась возможность наблюдать, что голландцы уступили свое ведущее положение в морской картографии, которое занимали в XVII в., своим английским и французским соперникам и что они в равной степени медлили с переходом на новые прогрессивные методы судостроения. В последней четверти XVIII в. и Ставоринус, и Дирк ван Хогендорп критиковали директоров Амстердамской палаты Ост-Индской компании за их нежелание строить гладкопалубные суда вместо низкопалубных (то есть с высоко поднятыми над палубой кормой, баком и бортами), хотя, как отмечал Ставоринус в 1774 г., «не вызывает сомнения, что гладкопалубное судно способно значительно лучше выдерживать напор волн, чем низкопалубное». Также наблюдается заметная разница между отношением директоров и служащих Голландской Ост-Индской компании к своим английским противникам и конкурентам в XVII в. по сравнению с XVIII в. Примерно до 1670 г. голландцы считали, что превосходят англичан своей энергичностью и профессиональными навыками, так же как и в плане финансовых и материальных ресурсов. Более того, сами англичане часто признавали их превосходство над собой. В последней четверти XVII столетия сравнительное отношение этих двух соперников начинает меняться. Мы видим, что англичане стали более агрессивными и самоуверенными, а голландцы начали сомневаться в своей способности конкурировать с ними на равных в таких местах, как Коромандельский берег, где VOC не обладала таким же неоспоримым контролем над морем, как в индонезийских водах. Такая перемена стала еще более заметна в XVIII столетии, особенно во второй его половине, когда официальная переписка VOC полна сетований на превосходство англичан и угрозу, которую они представляют для голландцев даже в Индонезии.

Трудно избежать вывода, что на Востоке англичане действительно проявили больше предприимчивости и умения, чем голландцы. По общему признанию, их прогресс в основном был обусловлен их значительно превосходящими финансовыми ресурсами и экономическими преимуществами, которые они извлекли из обладания Бенгалией и господства в торговле с Китаем. Но не вызывает сомнения, что в заявлении Дирка ван Хогендорпа содержалась и доля правды относительно того, что служащие «Компании Джонов» были, как правило, более квалифицированными работниками, чем сотрудники «Компании Янов», и это являлось полной противоположностью положению обеих компаний, сложившемуся в первой половине XVII в. Причины такой перемены требуют дальнейшего изучения и исследования, но одним из факторов, внесших сюда свой вклад, могла послужить усиливающаяся тенденция VOC полагаться на необразованную «деревенщину из немецкой глубинки», у которой не было особых побудительных мотивов трудиться в поте лица на голландских директоров и акционеров. Жалобы на действительный или воображаемый низкий уровень служащих компании существовали всегда, однако во второй половине XVIII в. они, похоже, стали более обоснованными, что отражено в отчетах человека выдающихся способностей, Николаса Хартинга, постоянного жителя Северо-Восточной Явы, а в 1746–1761 гг. ее губернатора.

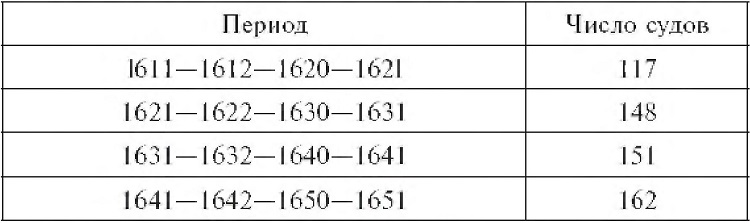

Тем не менее упадок Голландской Ост-Индской компании во второй половине XVIII столетия в некоторых отношениях был скорее кажущимся, чем действительным, поскольку объем ее торговых операций по сравнению с морской торговлей республики в целом на самом деле только возрос. Этот рост отображает число выходивших в плавание восточных «индийцев», что показано в приведенной ниже таблице.

Выходившие в плавание восточноиндийские флоты в период с 1611 по 1781 г.

Профессор Бругманс, исходя из этих цифр, утверждал, будто объем морских торговых перевозок VOC между 1631 и 1780 гг. фактически удвоился, однако мне кажется, что такой вывод не совсем корректен. Совершенно очевидно, что количество «индийцев», ходивших между Нидерландами и Явой, в этот период увеличилось в два раза, но число таких судов, участвовавших в азиатской межпортовой торговле, вполне могло уменьшиться примерно в тех же самых пропорциях. Если во второй половине XVII в. в ежегодных рейсах из Батавии в Нагасаки участвовало от 5 до 10 судов, многие из которых были самыми крупнотоннажными, то во второй половине XVIII в. в среднем их было только одно или два. Точно так же число голландских «индийцев», занимавшихся торговлей с Индией 1750–1780 гг., по сравнению с предыдущим столетием сократилось до относительно незначительного количества, тогда как торговля с некоторыми регионами, такими как Красное море и Персидский залив, полностью прекратилась. Примечательно, что в других регионах наблюдался небольшой рост торговых операций, например в торговле с Кантоном (Гуанчжоу) и, возможно, с Цейлоном (Шри-Ланка), однако это не компенсировало заметного снижения числа голландских судов, занятых в межпортовой азиатской торговле в целом — от Молуккских островов до Малабарского берега. Например, в 1640 г. в азиатских морях находилось 85 голландских «индийцев» — и это не считая тех, кто находился на пути к Европе или недавно оставил ее. В 1743 г. это количество сократилось до 48 кораблей, и уменьшение это никак не компенсировалось сколько-нибудь значительным увеличением тоннажа отдельных судов.

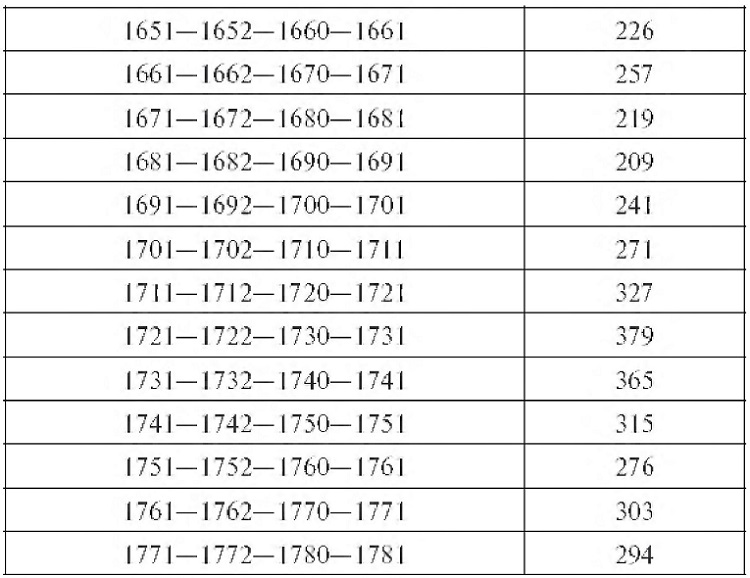

И в золотой век, и в эру париков голландцы и их ревнивые торговые конкуренты имели склонность утверждать, что Голландские Вест- и Ост-Индская компании — а более всего последняя — являлись столпом, опорой и поддержкой коммерческого благосостояния Соединенных провинций. Такое впечатление не подтверждается имеющимися у нас цифрами, включая те, что в 1785 г. привел ван дер Оудермелен, член Heeren XVII и один из тех, кто выдвинул такое утверждение. Он привел следующие цифры по стоимости объемов голландской морской торговли накануне 4 — й Англо-голландской войны:

Вместе с тем следует помнить, что большая часть товаров, ввозившихся голландцами из Восточной и Западной Индий, не потреблялась самими Соединенными провинциями, а шла на экспорт в европейские страны. Анонимный автор вышедшего в 1743 г. «Описания Голландии» если и преувеличивал, то совсем немного, когда писал: «На сегодняшний день 2 или 3 миллиона гульденов в звонкой монете, которые голландская компания отправляет в Восточную Индию, возвращаются домой уже в размере 15–16 миллионов в товарах, из которых только двенадцатая или четырнадцатая часть потребляется в стране, а оставшаяся часть экспортируется в другие страны Европы, которые платят за нее живыми деньгами». В 1783 г. ван дер Оудермелен утверждал, будто «три четверти и семь восьмых» ввезенных из Восточной Индии грузов шли на экспорт за пределы Нидерландов — за исключением чая и кофе, огромное количество которых потребляли Фрисландия и Гронинген, «так что можно с уверенностью утверждать, что наша страна, к своей немалой выгоде, управляет большей частью своей восточно-индийской торговли с иностранцами». К сожалению, мы не можем сказать, какова была доля колониальных товаров в голландской экспортной торговле с другими европейскими странами в целом, но, вероятно, она была весьма значительной. Ван дер Оудермелен, очевидно, заслуживает особого порицания за свое заявление, будто крах VOC стал бы не просто катастрофой для государства, но и неблагоприятно отразился бы на каждом отдельном голландце. Ход событий 1802–1814 гг., когда Нидерланды фактически лишились какой-либо торговли со своими бывшими колониями, доказал неправоту подобного утверждения. Но весьма вероятно, что Голландская Ост-Индская компания внесла больший вклад в благосостояние Соединенных провинций в XVII и XVIII столетиях, чем готов признать профессор Бругманс. Помимо тысяч напрямую нанятых компанией людей, косвенно она помогала содержать 30 тысяч моряков, которые укомплектовывали экипажи голландских торговых судов, занятых в балтийской, средиземноморской и евроатлантической торговле, где экспорт таких колониальных товаров, как пряности, чай, кофе, табак и текстиль, играл столь заметную роль.

Есть еще один аспект голландской морской торговли, который следует рассмотреть перед тем, как вкратце обсудить достижения в сельском хозяйстве, промышленности и финансовой сфере. Это контрабандная торговля, и в первую очередь с Англией. Понятно, что масштабы этой контрабандной торговли оценить невозможно, но она, несомненно, обеспечивала средствами к существованию тысячи людей, особенно в прибрежных городах провинций Южная Голландия и Зеландия. Почти весь XVIII в. Англия являлась лучшим рынком сбыта чая, и непомерные пошлины, взимаемые английским правительством за этот товар, неизбежно поощряли контрабанду по обе стороны Северного моря. Как признавал в 1785 г. ван дер Оудермелен, война 1782–1783 гг. и принятие в последний ее год Акта о послаблениях премьер-министра Великобритании Питта нанесли в этом отношении чувствительный удар по морским сообществам Зеландии. Голландские китобои давно занимались незаконной торговлей с Исландией и другими странами точно так же, как и добытчики трески Северного моря занимались контрабандой вблизи дома. Разумеется, причиной того, что многие голландские моряки были готовы ввозить товары в голландские порты контрабандой, а также вывозить их оттуда, стала обременительная система акцизных сборов, которая так губительно сказывалась на более бедных классах Соединенных провинций; однако простые моряки и рыбаки были не единственными и даже не главными нарушителями в том, что касалось уклонения от импортных и экспортных пошлин. В значительных масштабах так поступали торговцы и судовладельцы, и это была одна из причин, почему провинциальные адмиралтейства так часто оказывались «в долгах», поскольку их доход в значительной степени зависел от этого сомнительного и нестабильного источника. Критики такой системы налогов и акцизов утверждали, что они не только поднимали цены на продовольствие и, следовательно, повышали стоимость жизни в стране, но и поощряли иностранцев торговать друг с другом напрямую, вместо того чтобы прибегать к посредничеству голландцев, как это происходило в XVII в. Типичным примером тому послужил экспорт сахара, кофе и индиго из Бордо во Франции в Германию и Балтийский регион. Тогда как одно время три четверти этих товаров проходило через Амстердам и одна четверть через Гамбург, то к 1750–1751 гг. это соотношение сменилось на прямо противоположное.

Один из многочисленных авторов, сожалевших об упадке нидерландской морской торговли в 1780-х гг., утверждал, что настоящая проблема заключалась в том, что судоходные компании все больше отдалялись от мореплавания. В XVII столетии многие шкиперы-торговцы владели — полностью или частично — своими судами, брали в рейсы собственных сыновей или родственников и способствовали их продвижению по службе. Они активно участвовали в продаже своих грузов и были непосредственно заинтересованы в прибылях, получаемых благодаря своему преимущественному положению владельца или совладельца. «В наши дни, — писал критик, — судовладельцы по большей части участвуют в перевозке грузов, принадлежащих в основном иностранцам, и от такой перевозки они не имеют никакой прибыли, кроме того, что им платят за фрахт». Далее он утверждает, что иностранные получатели груза или партнеры таких судоходных компаний, или rederijen (товариществ), часто ставили на суда своих штурманов и шкиперов. А эти люди, в свою очередь, предпочитали оказывать поддержку и продвигать по службе своих соотечественников, а не коренных нидерландцев. Последние, будучи обескураженными тем, что их обошли по службе, либо пускались в разгул и пьянство, либо, разочаровавшись, покидали морскую службу.

В данном случае этот автор, как и большинство памфлетистов, явно преувеличивал. Совершенно очевидно, что начиная со второй половины XVII в. в Северных Нидерландах владение судами постепенно превратилось в самостоятельное полноценное занятие, однако к 1780 г. этот процесс был еще весьма далек от завершения. Некоторые сферы морской торговли, такие как торговля строевым лесом и зерном с Балтикой, все еще велись на старый манер, и шкиперы по-прежнему являлись торговцами и торговыми агентами своих грузов. Однако точно так же очевидно — или мне так кажется, — что иностранное участие в морском судоходстве под голландским флагом стало в то время более заметным. И если во время Восьмидесятилетней войны голландские судовладельцы и шкиперы часто торговали с Иберийским полуостровом и другими местами, маскируясь под ганзейские или скандинавские суда, то к 1780 г. положение сменилось на противоположное. Подобные противозаконные действия совершались уже давно, и мы видим, как де Рейтер сокрушался по этому поводу в 1663 г., когда сообщал адмиралтейству Амстердама, что обнаружил в Малаге несколько судов из Гамбурга с голландскими судовыми документами. Их капитаны открыто похвалялись тем, что за несколько гульденов могут легко подкупить какого — нибудь бюргера из Амстердама, который под присягой подтвердит, будто корабль приписан к Амстердаму, «хотя на самом деле его владельцы проживают в Гамбурге». Де Рейтер призывал адмиралтейство прекратить подобные злоупотребления, однако такая практика процветала еще более столетия. В 1794 г. Клюйт жаловался, что любой голландский бюргер мог заявить, будто является владельцем судна, и ему даже не нужно представлять доказательств подобному заявлению. Неизбежным результатом такого положения дел стало то, что многие иностранные суда ходили под голландским флагом и с голландскими судовыми документами.

Должным образом учитывая преувеличения, допущенные заинтересованными сторонами, как мне кажется, следует признать, что в XVIII в. морская мощь Голландии значительно ослабла. Лучшие авторитеты того времени, ван ден Шпигель и ван дер Оудермелен, были согласны, что в 1780 г. голландский торговый флот (включая Вест- и Ост-Индскую компании) все еще обеспечивал работой где-то от 30 до 40 тысяч моряков. На первый взгляд кажется, что по сравнению с 1588 г., когда вице-адмирал провинции Голландия похвалялся, будто может за две недели мобилизовать 30 тысяч военных моряков, или с 1688 г., когда Вильгельм III отплыл из Хеллевутслёйса, дабы инициировать английскую Славную революцию[89], особо серьезных перемен и не произошло. Однако в 1588 и 1688 гг. морское сообщество Зеландии и Северной Голландии было несомненно больше, чем в 1780 г., а Голландская республика во времена своего расцвета вряд ли могла располагать менее чем 80 тысячами квалифицированными моряками, притом что их общее количество могло быть и больше. Более того, хотя эти подсчеты предположительно включали моряков иностранного происхождения, которые и тогда могли служить Нидерландам, у нас есть основания полагать, что в 1780 г. относительная доля иностранцев была еще выше, чем 100 или 200 лет до этого.

Если мы обратимся от моря к земле Северных Нидерландов, то обнаружим, что по сравнению с XVII в. в XVIII в. голландское сельское хозяйство добилось лучших показателей, чем мореходство. Хотя коммерческие и финансовые интересы Голландской республики сделали для формирования экономических структур больше, чем сельскохозяйственный сектор, не исключено, что последний задействовал большее количество рабочих рук, чем торговля или промышленность. Что, безусловно, справедливо в отношении пяти материковых провинций (если считать одной из них Фрисландию) как в золотой век, так и в эру париков, и это, вероятно, в той же степени относится к Зеландии и Южной Голландии второй половины XVIII в. Выдающимся аспектом голландского сельскохозяйственного производства стало сыроварение. В 1740 г. было подсчитано, что только одна северная, четвертая часть провинции Голландия производила около 20 миллионов фунтов (9 тысяч тонн) сыра за один не слишком благоприятный год. Между прочим, этот 1740 г. оказался катастрофическим для голландского сельского хозяйства, поскольку за непогожим летом последовала суровая зима 1739/40 г. Сильнее всего пострадал класс трудящихся, и, хотя эти катастрофические последствия не могли длиться вечно, другие авторы — за исключением Ставоринуса, — которые писали 40–50 лет спустя, датировали начало упадка Соединенных провинций именно с этого года. Другой важной статьей голландского экспорта служило масло, хотя тут пришлось столкнуться с жестокой конкуренцией ирландского масла между 1666 и 1775 гг., когда английское правительство запретило импорт этого продукта, вынудив таким образом ирландских фермеров расширить свои рынки сбыта на Фландрию, Францию и Иберийский полуостров.

Разведение мясных пород скота, лошадей, овец и свиней имело куда меньшее значение, чем молочное производство, и, кроме того, в 1713–1723, 1744–1756 и 1766–1786 гг. случались повсеместные эпидемии коровьей чумы — как и локальные ее вспышки в промежуточные годы. Происхождение и способы лечения этого заболевания науке известны не были, однако провинциальные штаты издавали указы, предписывающие проведения различных лечебных или профилактических мероприятий. Обычно такие предписания крестьяне игнорировали — отчасти из-за недоверия к «господам», которые их составляли, а отчасти потому, что эта болезнь считалась наказанием Господним, противиться которому было бы неблагочестиво. В последние два десятилетия XVIII в. благодаря усилиям некоторых прогрессивных частных фермеров и сельскохозяйственных сообществ, которые содействовали проведению прививок скота от чумы, возобладало более разумное отношение к этому заболеванию. Несмотря на губительные последствия коровьей чумы, за несколько лет потери часто более чем компенсировались за счет импорта скота из-за границы и домашнего разведения. В 1750 и 1800 гг. поголовье скота возросло даже в такой бедной и отсталой провинции, как Оверэйссел. С другой стороны, широкое распространение коровьей чумы побудило многих фермеров полностью или частично обратиться к земледелию. В Гронингене переключились главным образом на выращивание зерновых культур, в Голландии на овощеводство, а в Фрисландии на возделывание картофеля. По тем же причинам в некоторых районах возросло поголовье овец, и только на острове Тексел в середине XVIII в. их насчитывалось около 20 тысяч.

Тяжкое бремя провинциального налогообложения и система акцизов стали теми двумя причинами, из-за которых значительное число фермеров Северных Нидерландов в первой половине XVIII в. оставляло землю, дабы заняться другим промыслом. Во второй половине этого столетия в большей части Западной Европы наблюдался общий рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Вероятно, это помогало компенсировать налоговое бремя фермеров и крестьян в некоторых из Соединенных провинций и таким образом слегка облегчало им жизнь. Именно так произошло в Оверэйсселе — единственной провинции, по которой имеется достоверная статистика, — где, благодаря росту цен на сельскохозяйственную продукцию, налоги снизились почти вдвое. Однако это не было общим правилом, и в других местах начиная примерно с 1690 г. повышение цен на сельскохозяйственную продукцию более чем компенсировалось заметным ростом провинциальных и муниципальных налогов и цен на импортные товары.

Технические усовершенствования в сельском хозяйстве Нидерландов в XVIII в., по сравнению с Францией и Англией были введены лишь с опозданием и не в полной мере. Средний голландский фермер и крестьянин упрямо цеплялся за технологии, которыми пользовались его предки в XVII в., и с подозрением относился ко всяческим новшествам. По своей сути, крестьяне во всем мире были — и остаются — весьма консервативными в своих методах работы, и голландский крестьянин XVIII в. не стал исключением. Распространение новых идей и методов среди сельского населения во многом зависело от заинтересованности и содействия деревенских учителей и местных священников, ни один из которых, как правило, не обладал пытливым умом. Некоторые из более крупных землевладельцев экспериментировали с новыми сельскохозяйственными приспособлениями вроде сеялки Джетро Талла (Тулля), а между 1750 и 1784 гг. наиболее предприимчивые фермеры и землевладельцы организовали сообщества по усовершенствованию сельского хозяйства по примеру англичан и французов. Однако их пропагандистская деятельность и эксперименты начали приносить плоды лишь в последние годы существования республики. Подводя итог, можно утверждать, что сельское хозяйство в целом, а овощеводство и земледелие в частности по сравнению с заметным упадком рыболовства и промышленности во второй половине XVIII в. и особенно в последние два его десятилетия оказалось относительно процветающим. В этот период было отвоевано еще больше земель у моря и болот, однако самой значительной причиной относительного процветания сельского хозяйства стал рост цен на продукты аграрного производства.

Несомненный общий спад голландского промышленного производства в XVIII в. распространялся не на все его отрасли, и хронологическая последовательность была не всегда одинаковой. Одной из первых пострадала текстильная промышленность, как наиболее уязвимая для жесткой иностранной конкуренции. Начало ее упадка можно датировать 1730 г., хотя некоторые отрасли этого производства держались на плаву благодаря экспортным заказам Ост-Индской компании вплоть до 1795 г. Суконная промышленность Лейдена, которая достигла в 1671 г. своих наилучших показателей, выпустив в этот год 139 тысяч отрезов, позднее пришла к катастрофическому упадку. В 1700 г. было произведено только 85 тысяч отрезов, в 1725 — 72 тысячи, в 1750 — 54 тысячи, в 1775 — 41 тысяча и в 1795 — всего 29 тысяч отрезов. Неудивительно, что угасание самого значительного производства Лейдена одновременно повлекло за собой сокращение численности рабочего класса. Пивоваренные, коньячные и сахарные заводы, компании по переработке соли и мыла, красильни, табачные фабрики, маслобойни и мастерские по огранке алмазов — те производства, что процветали в золотом веке, — не все пришли в упадок в эру париков, хотя некоторые из них не избежали подобной участи, особенно во второй половине XVIII в. Огранка алмазов держалась на плаву до самых последних дней существования республики, как и целлюлозно-бумажная промышленность — во многом благодаря высокому качеству своей продукции. То же самое относится к производившемуся в Утрехте высококачественному бархату. Коньячные заводы по-прежнему процветали и в 1771 г., когда 85 процентов этого некогда «национального напитка» экспортировалось на рынки как Северной Америки, так и во все владения Голландских Вест- и Ост-Индской компаний. Красильное и табачное производства также удерживали свои позиции большую часть XVIII в., хотя в некоторых местах они все-таки пришли в упадок. Знаменитые гончарные мастерские Делфта, достигшие апогея своего производства в 1685–1725 гг., впоследствии тоже пришли к упадку, хоть и не столь катастрофическому. Предприятия по обжигу кирпичей и черепицы продолжали процветать, и, после того как спрос на их продукцию дома насытился, ее вывозили в качестве корабельного балласта в страны Балтии. С другой стороны, производство ворвани неизбежно упало вместе с сокращением китобойного промысла.

Ни на чем так явно не отразился упадок голландской промышленности 1750–1795 гг., как на судостроении. В XVII столетии голландские корабелы были полностью заняты на постройке, ремонте и восстановлении судов для рыбного промысла, военно-морского флота, европейских торговых перевозок и обеих индийских компаний, не считая кораблей, которые они строили для продажи или для аренды за рубежом. Подсчитано, что в республике ежегодно строилось около 500 кораблей дальнего плавания, за исключением построенных за счет иностранцев и мелких судов для внутреннего судоходства. Несмотря на неизбежные взлеты и падения, судостроение оставалось процветающей отраслью всю первую четверть XVIII в., но потом стало постепенно сокращаться. Его упадок стал наиболее заметным примерно после 1750 г. и стремительно усилился в последней четверти столетия. Район реки Зан-Занстад севернее Амстердама, который в XVII столетии являлся эквивалентом того, чем стали верфи на реке Клайд во времена королевы Виктории (р. 1819, правила в 1837–1901 гг.), в 1707 г. все еще имел более 60 верфей, где в тот год было построено 306 больших и малых судов. В 1770 г. их оставалось только 25 или 30, между 1790 и 1793 гг. в среднем строилось лишь пять кораблей в год, а после 1793 г. — всего один. В Роттердаме в 1650 г. насчитывалось 23 верфи, и, хотя к концу столетия их количество уменьшилось до пяти, 100 лет спустя положение снова поправилось, однако это никак не компенсировало катастрофического упадка Занстада. Во Фрисландии же в XVIII в. фактически было отмечено заметное увеличение числа судов, поскольку в 1779 г. в провинции их было зарегистрировано 2 тысячи, что являлось самым большим количеством в любой из семи провинций. Однако подавляющее большинство этих кораблей представляло собой небольшие каботажные суда водоизмещением менее 80 тонн, от которых было мало — или совсем не было — пользы для морской торговли с Европой.

Причины общего упадка нидерландских отраслей промышленности в XVIII в. довольно очевидны. По сравнению со своими самыми опасными конкурентами, Францией и Англией, Северные Нидерланды были страной крайне бедной сырьевыми ресурсами, а их внутренний рынок был намного меньше, чем у этих двух держав. В золотой век, в период своего процветания, многие голландские отрасли промышленности, за исключением суконного производства Лейдена, значительно превысили запросы внутреннего рынка и зависели в основном от экспортной торговли. Когда протекционистские меры, принимавшиеся соседними странами со времен Кольбера[90], эффективно стимулировали потребление собственных промышленных товаров в ущерб голландским экспортерам, промышленники Нидерландов уже не могли полагаться на возросший внутренний спрос, как и не имели возможности увеличить свои продажи в тропических владениях. Более того, голландская промышленность изначально была в основном рассчитана на выпуск конечного продукта из товаров других стран, таких как английские шерстяные и льняные изделия, однако с течением времени эти страны достаточно далеко продвинулись в техническом развитии, чтобы самим заняться чистовой обработкой. Когда во второй половине XVIII в. полным ходом шла промышленная революция, голландцы, из-за практически тотальной нехватки угля и железа, оказались в еще более невыгодном положении. Наиболее важной голландской отраслью промышленности являлась текстильная, и она неизбежно пострадала сильнее всего. Везде, за исключением Голландской республики, справедливо отмечалось: «Текстиль был в основе торговой политики всех стран». За запретительными пошлинами, наложенными во второй половине XVII в. Англией и Францией на ткани, обработанные и произведенные в Голландии, в первой четверти XVIII в. последовали аналогичные протекционистские законы в России, Пруссии, Дании, Норвегии и Испании. В результате крах голландского текстильного производства стал неминуем.

Помимо порожденных протекционистскими и меркантильными соображениями законов имелась еще одна причина, по которой зарубежные страны смогли усовершенствовать свою промышленность в ущерб голландской, — на ранней стадии развития своих производств они сманивали из Нидерландов квалифицированных работников. На самом деле отток квалифицированных работников продолжался даже после того, как зарубежные промышленные производства уже функционировали вполне удовлетворительно, поскольку безработица в промышленности Северных Нидерландов в XVIII в. подталкивала многих из них к эмиграции. Мы не собираемся подсчитывать, велико ли было их количество, однако в 1751 г. Генеральные штаты издали указ, запрещавший эмигрировать определенным категориям квалифицированных работников, особенно операторам ткацких станков, канатчикам и рабочим деревообрабатывающих предприятий. Разумеется, это был не единственный пример подобных законов, однако нет причин полагать, будто подобные указы являлись чем-то большим, чем бесполезное сотрясание воздуха, и поэтому они легко обходились теми, кто желал оставить страну. Еще меньше власти могли препятствовать иностранным работникам в поступлении на службу в голландские коммерческие компании или на фабрики, чтобы изучить их технологии и методы работы, а вернувшись домой, использовать приобретенные навыки.

Другой причиной упадка голландской промышленности, которую приводили многие современники, являлось то, что жалованье в Семи провинциях, а более всего в Голландии было выше, чем в большинстве стран. Например, еженедельный заработок набивщика ситца в Швейцарии в 1766 г. составлял 3,5 флорина, 3 флорина в Аугсбурге в 1760 г. и 9 — 10 флоринов в Голландии того же времени. С другой стороны, в разных регионах Семи провинций существовал широкий разброс в размерах заработной платы. Кое — где в сельской местности платили более высокое жалованье, чем в городах. В других местах ситуация была прямо противоположной, и некоторые голландские промышленники переносили свои предприятия из провинции Голландия в Северный Брабант и Оверэйссел, где местные условия позволяли безжалостно эксплуатировать бедноту. «Люди, знакомые с крестьянами Брабанта, — писал в 1785 г. очевидец, — должны признать, что они лишены всех тех условий жизни, которые являются неотъемлемой частью человеческого существования. Они пьют кислую пахту или воду, питаются картофелем и хлебом без масла или сыра, одеты в рванину и спят на соломе. Заключенным в провинции Голландия живется лучше, чем крестьянам в Брабанте».

Трудно сказать, насколько сильно «высокие» заработки некоторых голландских квалифицированных рабочих обусловливали упадок промышленности страны. Точно так же, как фермеры постоянно жаловались на погоду, торговцы на непомерные налоги или нечестную конкуренцию иностранных соперников, так и промышленники имели склонность считать, будто их собственная адекватная оплата рабочей силы подрывалась потогонной системой труда иностранных конкурентов. Уже в 1740 г. долгое время проживший в Голландии англичанин, отмечая, что и голландцы, и англичане довели оружейное искусство и литье пушек до высокой степени совершенства, добавил: «Поскольку у нас есть значительное преимущество перед голландцами на путях, ведущих в Средиземноморье и Левант, желательно, чтобы наши налоги были сокращены или чтобы наши рабочие между тем ухитрились как-то сводить концы с концами и работать за такую же низкую плату, что и голландцы», — в этом случае, утверждал он, вся торговля оружием с Османской империей и «варварскими государствами» оказалась бы в руках англичан.

Сохранили ли впоследствии рабочие голландской оружейной промышленности свое техническое мастерство на одном уровне с английскими конкурентами, мне неизвестно; однако стоит отметить, что именно в 1740-х гг. рост британской экономики стал ускоряться — начался первый этап промышленной революции. 40 лет спустя общий упадок голландского производства плаксиво объяснялся неким нидерландским промышленником следующим образом: «Трудно не заметить, что у нас очень мало производств или профессий, которые не нуждаются в усовершенствовании — как в отношении формы, так и содержания соответствующих процессов. Медники, литейщики бронзы, рабочие по железу и стали и тому подобные специалисты, как оказалось, довольно неопытные, и, если тщательно сравнить их продукцию с аналогичными изделиями иностранных рабочих, она оказывается ниже качеством. Качество работы топорное, и изделие обычно прошло значительно менее тщательную окончательную обработку, чем где-либо еще; и можно предположить, что его себестоимость выше, поскольку мастера не были надлежащим образом обучены». В том же 1779 г. ведущий лейденский производитель тканей сокрушался по поводу общей безынициативности голландских промышленников и работодателей и их закоренелой неприязни к экспериментированию с новыми технологиями и приемами работы. Что было хорошо для их предков, хорошо и для них — и это, по-видимому, стало отличительной чертой голландского общества в последние десятилетия эры париков, будь то в городах и сельской местности Северных Нидерландов или во внутренних районах района мыса Доброй Надежды.

Такое отсутствие инициативы и предприимчивости во многих отраслях голландской промышленности и, в некоторой степени, в нидерландском сельском хозяйстве привело к поразительному контрасту с положением дел 100 лет назад, когда голландские предприниматели, промышленники и инженеры шли в авангарде коммерческого и технического прогресса западного мира. Как справедливо отметил Чарлз Уилсон: «Голландский инженер XVII в. являлся тем, чем стал шотландский в XIX в., но только в еще более широких областях экономической деятельности. Его можно было найти везде, где предлагалась выгодная работа, и на него имелся спрос там, где правительству или частному предприятию требовались технические или административные способности». Столетие спустя он уже был совершенно не таким, что в 1776 г., с печалью признал сотрудник журнала De Koopman — «Коммерсант»: «Мы более не прирожденные изобретатели, и уникальность у нас становится все более редким явлением. В настоящее время мы делаем только копии, тогда как раньше мы производили только оригиналы».

Несомненно, следует учитывать некоторое преувеличение в этих и многих других подобных жалобных тирадах, опубликованных в голландских периодических изданиях второй половины XVIII в.; и мы можем припомнить здесь дань, которую воздавал капитан Джеймс Кук мастерству и эффективности работы корабелов Батавии в 1770 г. Однако я рискну предположить, что в отличие от того, что утверждали некоторые поздние авторы, эра париков в Соединенных провинциях стала скорее временем стагнации, чем застоя, если сравнивать ее с достижениями золотого века, хотя стоит отметить — не во всех отношениях.

Современники, оплакивавшие экономический упадок Голландской республики в последней половине — а особенно в последней четверти — XVIII в., склонны возлагать основную вину на якобы самодовольных и недальновидных рантье и капиталистов, которые предпочли вкладывать свои деньги за границей, а не в стимулирование промышленности и судоходства на родине, благодаря чему снизился бы уровень безработицы. Несомненно, в последней четверти XVIII в. в Нидерландах и их тропических владениях встречалось и «наплевательское» отношение, которое, даже если и существовало столетием раньше, и близко не являлось таким заметным. Периодическое издание De Borger писало в 1778 г. о состоятельных рантье: «Каждый из них говорит: «На мой век хватит, а после меня хоть потоп!» — как гласит поговорка наших французских соседей, которую мы воплотили не на словах, а на деле».

Мы уже видели, что некоторые из этих жалоб страдали сильным преувеличением и в любом случае рост непроизводственного дохода от голландского инвестиционного капитала в XVIII в. — в 1782 г. ван де Спигел оценил эту суммарную годовую дополнительную прибыль в 27 миллионов флоринов — в значительной степени компенсировался или, возможно, даже более чем компенсировался сокращением других статей национального дохода. Однако это никак не компенсировало рост обнищания и безработицы среди трудящихся. Недавние исторические исследования экономического упадка Северных Нидерландов во второй половине XVIII столетия установили, что ответственность за него несут экономические факторы, многие из которых — такие, как развитие промышленности и судоходства в соседних странах, — были ответственны за это в первую очередь. Имелись, однако, и некоторые второстепенные причины, которые, возможно, могли бы быть смягчены или вообще устранены, если бы социальная структура страны была иной, чем на самом деле.

На первом месте (как подчеркивал Йохан де Фриз) стояла преимущественно коммерческая традиция, унаследованная от золотого века, когда голландские торговцы доминировали в морской торговле столь значительной части мира, что едва ли не пришли к убеждению, будто право на это даровано им самим Господом. Социальное положение торговца всегда было намного выше, чем у промышленника или большинства других людей вне правящего олигархического круга; и эти коммерческая традиция, престиж и предпочтения никак не способствовали развитию промышленного менталитета. Те, кто сколотил себе состояние или обеспечил безбедную жизнь посредством производства или ремесла, имели склонность обращаться к призванию торговца, как только у них набирался достаточный капитал, и воспитывать своих сыновей также торговцами.

Децентрализованная структура управления республикой и соперничество между провинциями самопровозглашенных Соединенных провинций, что не слишком сильно затрудняло их экономический рост в золотом веке, стали серьезной помехой в изменившихся обстоятельствах XVIII в., когда внешняя конкуренция стала более действенной. Финансовые взносы различных провинций в «общий котел», которые были установлены в 1609–1621 гг., несмотря на неудачные попытки некоторых государственных деятелей пересмотреть их в соответствии с меняющимися обстоятельствами, оставались неизменными вплоть до краха республики. Политические разногласия и взаимное недоверие между про — и антиоранжистскими фракциями во второй половине XVIII в. также означали, что разумные предложения по реформе, выдвинутые одной стороной, автоматически отвергались или их рассмотрение откладывалось другой. Соперничество между провинциями порой препятствовало достижению договоренностей по улучшению дорог или каналов, пересекающих провинциальные (или даже муниципальные) границы. Разумеется, коррупция и кумовство среди правителей-олигархов существовали и в XVII в., однако они не снижали эффективность их деятельности в той же степени, как у их потомков в эру париков, когда «договоры очередности» стали скорее правилом, чем исключением.

Распространенные в конце XVIII в. утверждения, будто голландские капиталисты и рантье, вкладывая часть своих капиталов в английские и французские акции, тем самым помогали наиболее опасным конкурентам республики, были, скорее всего, необоснованными. Эти страны могли развивать свою торговлю и промышленность и без поддержки голландского капитала. Англия сама экспортировала капитал, хотя следует признать, что не в таких объемах, как Голландия. Йохан де Фриз подчеркивал, что Англия была способна нести финансовое бремя американской Войны за независимость 1775–1783 гг. без особых усилий даже тогда, когда голландцы отозвали из Лондона часть своих капиталов. Он утверждает, что реальное неблагоприятное влияние практики инвестирования в зарубежные страны, которую в XVIII в. развивали голландские капиталисты, состояло в том, что она продолжалась в XVIII в. дольше, чем это было экономически оправданно.

Можно ли было предотвратить некоторые формы экономического упадка Голландской республики или нет, к 1780 г. этот процесс зашел достаточно далеко, чтобы его не замечать. Банкирам-торговцам и богатым рантье, возможно, никогда не было «так хорошо», однако положение бедноты стало еще хуже, чем 100 лет до этого, особенно в городах материковых провинций. Описание Босуэллом Утрехта, составленное в 1763 г., предвосхитило наблюдения Лузака, сделанные 20 лет спустя: «Ни один человек, который способен на сочувствие и хоть немного любит родину, не может пройти по городам внутри страны, не обронив слезы». В 1792 г. еще один очевидец утверждал: «Если внимательно присмотреться, то повсюду можно видеть подтверждение печальной истины — благосостояние класса людей, ведущих трудовую жизнь, неуклонно ухудшается». Общее повышение прожиточного минимума во второй половине XVIII в., как отметила в 1778 г. писательница из Зеландии Элизабет Вольф, определенно стало одной из причин такого положения дел. Все более усиливавшееся обеднение населения наглядно проявлялось не только среди сокращающегося рабочего класса городов, таких как Лейден, Делфт и Зандам, но и в сельской провинции Оверэйссел, где рост населения между 1675 и 1767 гг. сопровождался еще более быстрым ростом обнищания. В результате увеличилась пропасть не только между богатыми и бедными, но и между высшими и низшими прослойками среднего класса городов.

Несмотря на растущую религиозную терпимость и снижение религиозного фанатизма, несмотря на усилия таких организаций, как Экономическая палата Голландского научного общества, улучшить социальные и экономические условия с помощью предписаний и предостережений; несмотря на усилия Элизабет Вольф и ее сторонников по образованию и просвещению масс; несмотря на снижение употребления джина и коньяка и увеличение потребления кофе и чая — несмотря на все эти и другие обнадеживающие аспекты эпохи Просвещения, которые можно было бы упомянуть, у меня нет сомнений, что земля Рембрандта (1606–1669), Вондела (1587–1679) и Михиела де Рейтера (1607–1676) была лучшим, а также более благоприятным местом для жизни, чем земля Корнелиса Троста (1696–1750), Виллема Билдердейка (1756–1831) и Йохана Зутмана (1724–1793).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК