Мэтт Пейн. «Кузница» казахского пролетариата? Турксиб, нативизация и индустриализация в годы сталинского Первого пятилетнего плана

31 декабря 1928 г. на строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиба) в ее северном конечном пункте Сергиополе начался погром. Порядка четырехсот русских рабочих жестоко избили всех казахов, какие попались им под руку, в том числе и своих товарищей по работе. Происшествие в Сергиополе — это лишь один из множества погромов, избиений и актов «хулиганства» на строительстве Турксиба. Такая этническая рознь была реакцией на второй созидательный проект советского правительства, создание казахского рабочего класса. Враждебность рядовых «европейских» рабочих по отношению к казахам в Сергиополе и в других местах наводит на мысль, что данный проект столкнулся с изрядным сопротивлением со стороны того самого пролетариата, в который будто бы должны были влиться казахи. Ассимиляция казахов в советский рабочий класс также породила сильное сопротивление со стороны руководства строительством и самих казахов.

Несмотря на такое сопротивление, советский режим настойчиво проводил политику предпочтений при приеме на работу, образовательных мандатов и политического вмешательства, которую можно назвать видом положительной деятельности{608}.

Более того, государство употребляло всю свою власть, чтобы призвать к порядку противников положительной деятельности.

Один из вожаков Сергиопольского мятежа за свои преступления был расстрелян, а многим другим рабочим, служащим и даже высокопоставленным руководителям Турксиба был объявлен выговор, некоторые из них были расстреляны или их обвинили в антиказахских действиях.

Несмотря на случайное соучастие в дискриминации на высоком уровне партии, профсоюзов или чиновников стройки, высшие органы (даже Казахский партийный комитет и его печально известный своими антиказахскими настроениями секретарь Ф.И. Голощекин) упорно боролись с «великодержавным шовинизмом» всякий раз, как только он проявлялся на строительстве.

Такая сильная государственная акция по защите прав ранее угнетенного меньшинства придает внешне пристойный вид национальной политике режима. Но то же самое государство выдвигало иную политику, которая, по сути, оказалась геноцидом в отношении казахов: насильственное поселение и коллективизация[89]. Страшные последствия такой политики уничтожили каждого десятого из той горстки людей, которых советское правительство так старательно набирало, выдвигало и обучало, как промышленных рабочих на строительстве Турксиба. Парадокс очевиден. Как следует понимать советскую национальную политику исходя из этих двух примеров? Как национальное строительство или как национальное разрушение?

Чтобы разобраться в этой загадке, в данной главе дается анализ политики Советского Союза, особенно политики коренизации, или нативизации (процесс адаптации языка к условиям функционирования в иноязычной культурно-социальной среде. — Примеч. ред.).

Нативизация была ключевой политикой амбициозных, сложных и продолжительных действий Советского государства по основанному на этничности национальному строительству в контексте политически и экономически унитарного государства. Эта политика, продуманная Лениным и неуклонно проводимая Сталиным, кажется противоречивой. Действительно, они стремились втиснуть все нации в социализм ради процветания самих наций. Усилия по развитию национальной культурной автономии выливались даже в попытки языковой ассимиляции русских — мыслилось, что советские чиновники и руководители будут учить язык той национальной республики, в которой они служили{609}.

Однако государственная поддержка нативизации не должна заслонять значения индивидов как действующих сил, а не просто как объектов советской национальной политики. Режим мог расшатать казахские традиции путем разрушения кочевого образа жизни, но он не мог создать пролетариат из воздуха. Нативизация, особенно в промышленности, создала бы радикально иное социальное пространство для развития новой этнической идентичности. Но будут ли казахи использовать это пространство, и если будут, то как — это зависело от них самих. Они могли просто отстраниться от промышленной занятости. Более того, вся программа нативизации строилась на том, чтобы убедить руководителей и рабочих советской промышленности видеть в казахских «дикарях» пролетариат.

Следовательно, успех советского национального строительства был в конце концов связан с подъемом индустриализации, согласно довоенным пятилетним планам. Строительство Турксиба, железнодорожной магистрали, связывающей Новосибирск с Ташкентом, предоставляет редкую возможность изучения данного процесса. Один из величайших строительных проектов Первого пятилетнего плана (1928–1932) — Турксиб был воплощением большевистского идеала «строительства социализма» — создания современного, индустриального общества, лишенного классовой, тендерной и этнической розни.

С декабря 1926 по январь 1931 г. порядка 30 тыс. рабочих проложили 1440 км железнодорожного полотна. Пожалуй, важнее то, что железная дорога символизировала решимость власти покончить с национальным гнетом и этнической «отсталостью» путем экономического развития и политической мобилизации[90].

«Кузница» казахского пролетариата?

Когда началось строительство Турксиба, казахи уже обладали прекрасно развитой этнической идентичностью, тесно связанной с их кочевым пастбищным хозяйством{610}. Такая казахская идентичность, связанная с кочевым образом жизни, уважением к традиционным авторитетам и клановым различиям, глубоко заботила как режим, так и передовых казахских интеллектуалов-коммунистов, отвергавших эту идентичность, отчасти потому, что она, казалось, усиливала власть «эксплуататоров» в казахском обществе[91].

Более того, кочевая жизнь давала большинству казахов единственное, хотя и скудное, средство к существованию. Казахские отары в районе Турксиба составляли в среднем 8,7 головы овец на кочевое хозяйство. Зная, что принятый размер стада для минимального обеспечения семьи — примерно 60 голов, можно сделать вывод, что эта цифра свидетельствует о чрезвычайно ненадежном состоянии пастбищного скотоводства в регионе{611}.

И все же, хотя казахские хозяйства все больше попадали под удар, кочевники не порывали со своим традиционным образом жизни. У них был выбор. Их бедные хозяйства почти не оставляли им излишков для продажи, и единственным источником дохода была работа на бая пастухом за мизерную плату. Один чиновник писал о том, что немногие казахи нанимаются на работу, получая иногда менее рубля в день, и им, как правило, приходится «экономить» на еде{612}. В такой бедности вкупе с почитанием традиционной власти сторонники нативизации видели воплощение стагнации кочевого пастбищного скотоводства.

Многие из этих сторонников были казахскими интеллектуалами, нередко называемыми национал-коммунистами; они были кооптированы (вовлечены в процесс принятия решений. — Примеч. ред.) Москвой и приветствовали революционный призыв к тому, чтобы покончить с экономической отсталостью[92].

Кооптация Москвой в отличие от ее практики в русских регионах Союза создала изрядный перехлест в Казахстане между дореволюционной казахской интеллигенцией и постреволюционными национальными партийными кадрами. Необходимость нативизировать местное партийное и советское чиновничество вкупе с отсутствием всякой привязанности к большевизму заставила Москву не слишком церемониться с выбором партийных кадров. Благодаря такой, хотя и слабой, преемственности между дореволюционной интеллигенцией Казахстана и советской национальной элитой казахское развитие обрело сторонников. Типичным воплощением национал-коммунистов был Т.Р. Рыскулов — один из лидеров казахских коммунистов, игравший важную роль в строительстве Турксиба. Рыскулов мечтал о том, чтобы казахи осовременились: «Ленинизм утвердил взгляд, что отсталые народы могут под руководством трудового пролетариата приобщиться к социализму, не проживая обязательно длительный процесс капиталистического развития»{613}. Большинство казахских лидеров были согласны с Рыскуловым. Казахские партийные кадры упорно поддерживали капиталовложения и промышленное преобразование их общества на пути преодоления «колониальной эксплуатации»[93]. Аул (кочевое поселение) стал не романтическим воплощением народной культуры, а своего рода досадным пережитком или, по крайней мере, стадией развития, которую следовало быстро преодолеть{614}.

Соответственно местные лидеры с восторгом встретили призыв правительства к строительству Турксиба, видя в этом метод привнесения социалистической «модерности» в «отсталую» степь. Рыскулов полагал, что железная дорога принесет культуру и Советскую власть туда, где в ней еще сомневались{615}. Для таких грандиозных надежд имелись основания. По одной оценке 35% казахского населения жило в непосредственной близости к Турксибу{616}.

И Москва, и казахское правительство хотели использовать строительство железной дороги для «вовлечения» населения в социалистическое производство. При этом они надеялись завербовать на строительство тысячи казахов и приучить их к промышленному труду. Поскольку строителей и руководителей Турксиба вербовали прежде всего из местного населения, то немало казахов могли бы стать оседлыми пролетариями, тем самым подавая пример своим кочевым сородичам{617}. Даже чиновник центрального комиссариата, занимающегося строительством железной дороги, Наркомпуть (Народный комиссариат путей сообщения) приветствовал эту цивилизующую миссию для Турксиба. Ответственный за строительство Владимир Шатов видел в Турксибе воплощение социалистической мечты. Если, говорил он, царское правительство боялось нести новую жизнь и культуру на Восток, то это сделают коммунисты{618}. Турксиб должен был стать, согласно часто используемому в то время выражению, «кузницей новых пролетарских кадров Казахской Республики»{619}.

Чтобы превратить Турксиб в такую кузницу, местные чиновники всячески добивались твердой квоты для найма казахских рабочих{620}.

Рыскулов, возглавлявший правительственный Комитет содействия строительству Турксиба, проявил себя как энергичный лоббист этой цели{621}. К несчастью, Наркомпуть и центральные органы, хотя и приветствовали «цивилизующую» миссию Турксиба, гораздо прохладнее относились к тому, чтобы задействовать на строительстве коренных жителей Казахстана. Несмотря на риторику, Наркомпуть гораздо более интересовала стоимость, чем социальная инженерия, и потому он не желал нанимать на стройку необученных казахских сородичей.

Изначально Комиссариат предполагал «импортировать» 75% рабочих из Европейской части России и нанять всего 25% рабочей силы из «местного» (не туземного) населения{622}. Правительство и Коммунистическая партия Казахстана оказывали упорное сопротивление этому плану. Впечатляет то, что Наркомпуть пошел на уступки только тогда, когда убедился, что казахские рабочие обойдутся дешевле, и при этом они привычнее к суровым погодным условиям региона и эндемичным заболеваниям{623}. Даже тогда Наркомпуть не выдерживал твердую норму до тех пор, пока не получил приказ от Совнаркома Российской республики{624}. В начале 1928 г. Наркомпуть и руководство Турксибом подписали соглашение с Казахским комиссариатом труда о найме 50% рабочих из туземного населения{625}.[94] То, что комиссариат согласился на эту норму и при этом ставил экономическую эффективность выше планов нативизации режима под столь сильным нажимом, не сулило ничего хорошего программе по Турксибу.

Но все равно это соглашение было великой победой для сторонников нативизации. Строительный сезон в 1927 г. был посвящен в первую очередь промерам, что можно было осуществить скромными силами{626}.

С другой стороны, план 1928 г. призывал к участию до 25 тыс. рабочих. Норма в 12,5 тыс. казахских строителей представляла бы огромный прирост республиканского туземного пролетариата. Чтобы обеспечить эту норму, казахским кочевникам было разрешено регистрироваться на биржах труда с тем же приоритетом, что и красноармейцам-ветеранам и членам профсоюза. Казахи толпами ринулись за этими новыми привилегиями. Еще в декабре 1927 г. 5078 из 9653 человек, зарегистрировавшихся на работу на Турксибе, были казахами. Казалось, Турксиб уже готов стать кузницей казахского пролетариата.

Положительная деятельность и неудовлетворенность

К сожалению, и для казахских национал-коммунистов, и для самого режима эта кузница стала нелегким делом. Использование Турксиба в качестве орудия нативизации встретило сопротивление со стороны трех основных сил: общества, которому предстояло превратиться в рабочих, руководителей Турксиба, которые должны были направлять это преобразование, и большинства европейских рабочих, которые должны были уступать в этом преобразовании. Из этих трех самое разрозненное и в основном неэффективное сопротивление оказывало традиционное казахское общество. Поразительно, но самое стойкое и непреодолимое сопротивление проявляли мнимые сторонники советского режима — пролетарии.

Из этих трех сил у казахов было больше причин бояться Турксиба. Железные дороги не благоприятствовали кочевникам, которые вслед за сооружением Транссибирской магистрали лишились земли. Кроме того, железнодорожная сеть сыграла свою роль в подавлении степного мятежа 1916 г. и разгроме движения антисоветских басмачей в годы Гражданской войны{627}.

Но казахское общество не давало однозначного ответа на строительство. Диапазон реакций на Турксиб был широк — от открытого мятежа до активного сговора. На одном конце спектра находились тысячи казахских строительных рабочих, проводников, возниц и погонщиков верблюдов, без которых Турксиб не был бы построен.

Но при этом они прятали колодцы, крали инструменты маркшейдеров, отказывались выполнять перевозку материалов на телегах, скрывали продовольствие и распускали страшные слухи о строительстве{628}. Вскоре после объявления строительства, например, поползли слухи, что Турксиб вытеснит казахов с их пастбищ{629}. Хотя советские власти, как правило, приписывали эти слухи махинациям мулл и баев, желавших приковать свой народ к прошлому, казахское сопротивление строительству железной дороги было широкомасштабным. Случаи с кражей инструментов маркшейдеров и распространения злобных слухов повторялись так часто, что, должно быть, свидетельствовали о враждебном настрое большинства аулов к железной дороге. Некоторые жители аулов просто бежали, когда к ним приближались строители Турксиба{630}.

Многие казахи не ограничивались такими бессистемными формами сопротивления и открыто воевали. Это были басмачи, мусульмане-партизаны, боровшиеся за свержение коммунистического строя. Один коммунист оставил рассказ о действиях этих банд на северном участке строительства.

«Осмелели басмачи. Неустойчивых строителей они привлекали на свою сторону, и те всячески вредили нам. Они подрывали снизу шпалы, чтобы рельсы оказывались на весу, тем самым угрожая крушением поездам, даже идущим на малой скорости. На Турксибе трудно было с водой, и нередко мы обнаруживали поутру, что вся вода из баков выпущена, а сами баки продырявлены. Особенно обнаглели бандиты в весну 1930 г. Доходило до того, что они обстреливали строителей, заканчивавших в то время железную дорогу»{631}.[95]

Однако эти нападения были тщетными. Благодаря высокой концентрации европейских рабочих, коммунистических кадров и собственному отделению Объединенного главного политического управления (ОГПУ) Турксиб представлял собой один из самых трудных объектов для открытого нападения во всем Казахстане. Бывший рабочий Турксиба вспоминал, как справлялись с бандами басмачей:

«Коммунисты решили создать боевой отряд по борьбе с бандитами. С марта по май 1930 года я был его политруком. День и ночь проводили в седлах, преследуя ускользающих басмачей, и наконец в районе станций Лепсы и Матай настигли их. Бой был коротким и беспощадным. Пригодилось тогда мое умение стрелять из пулемета. Банду уничтожили, и я возвратился на строительство»{632}.

Никакие налеты басмачей не могли помешать строительству. Но политика нативизации Турксиба проверялась не столько в сражениях с басмачами, сколько в наборе казахских рабочих. Здесь проявились более неподатливые враги — бюрократы-крючкотворы, рабочие-шовинисты и рядовые казахские «летуны». Из них бюрократы изначально представляли самое серьезное препятствие к нативизации. Руководители Комиссариата вели упорную бюрократическую борьбу, чтобы подорвать правительственные предписания по нативизации. Фактически почти все руководители Турксиба, особенно его инженеры и технический персонал, выказывали нескрываемое презрение к казахам и задачам нативизации.

Многие руководители Турксибом получили образование до революции (тогда их называли «буржуазными специалистами») и в подавляющем большинстве были европейцами. Такие руководители зачастую с огромным предубеждением относились к казахским рабочим, прикрывая его риторикой эффективности — руководители Турксиба часто жаловались, что казахи просто не умеют работать. Например, глава Отдела строительства в Наркомпути Н.И. Борисов говорил, что казахские рабочие выполняют всего лишь пятую часть той работы, которую выполнял в былые времена хороший русский рабочий{633}.

По крайней мере, Борисов полагал, что со временем казахи смогут стать приличными рабочими. Прочие члены Комиссариата были настроены менее оптимистично. Рыскулов сетовал в начале 1928 г., что руководители Турксиба просто не желают нанимать казахских рабочих, говоря, что казахи малопригодны для такой работы{634}. Один руководитель участка, инженер Гольдман, откровенно выражал такое предубеждение против найма казахов, считая, что из них никогда не получится пролетариат{635}. Руководители Турксиба составили длинный список производственных недостатков казахов — они не умеют пользоваться орудиями труда, слишком часто пьют чай и внезапно бросают работу{636}.

Если сопроводить эти обвинения примерами, то окажется, что трудности с казахской производительностью объяснялись вовсе не леностью и глупостью, а простым незнанием. Рыскулов указывал: когда казахам выдали те же орудия производства, что и европейцам, и дали время, научиться правильно ими пользоваться, то выработка обеих групп стала почти одинаковой. Один инженер-коммунист признавал, что почти все казахские рабочие быстро справлялись с нормами, обретая навыки{637}. Вообще, некоторые казахи, работая бригадами, достигали более высокой производительности, чем их европейские товарищи{638}. Журналист В. Федорович, увидев за работой массу казахских чернорабочих, с восторгом написал, что бывшие кочевники работают, как автоматы{639}.

Антиказахская риторика об эффективности, выражаемая некоторыми руководителями Турксиба, просто прикрывала этнические предрассудки. До 1929 г. местные руководители строительства в основном игнорировали инструкции по труду и набирали кого попало. Иногда их выбор носил оттенок расизма, а объяснялся вполне легкомысленно. Еще в 1930 г. один руководитель участка, «буржуазный» специалист, нанял сорок шесть конюхов; все они были европейцами. Он объяснил это тем, что казахи не умеют обращаться с лошадьми, хотя и говорят, что они практически рождаются «в седле»{640}.

Более того, один казах ворчал, что вечно виноваты казахи, а русские ни при чем{641}. Такая практика, когда казахов «последними принимали и первыми увольняли», была настолько распространена, что Шатов не раз призывал руководителей покончить с ней{642}.

Казахские рабочие сталкивались и с другими видами этнических предрассудков со стороны начальства. Особенно буржуазные специалисты часто вели себя в откровенно шовинистской манере. Как выразился один активист, они создавали неблагоприятную атмосферу для работы казахов{643}. Казахские рабочие испытывали дискриминацию в трудовых заданиях и оплате. Поскольку почти вся работа была сдельной, то обе формы дискриминации были тесно связаны. Например, европейцы почти всегда получали более легкую работу, им первым выдавали новые орудия труда и первыми обучали обращению с новой техникой{644}. Такая систематическая дискриминация в заданиях проявлялась в оплате; русские обычно получали значительно больше, чем казахи, из расчета 3:1{645}. Временами такой вид этнического фаворитизма совершался вполне открыто, даже без фигового листка разных трудовых заданий. Например, летом 1928 г. новые казахские землекопы были поставлены на разряд ниже, чем начинающие европейские землекопы — несмотря на то, что обе группы не имели производственного опыта. По причине такого нечестного распределения казахи заработали только две трети того, что заработали в данном случае европейцы{646}.

И, словно такой несправедливости было мало, многие европейские руководители затаили личную неприязнь к казахским рабочим. Один мастер «прославился» тем, что относился к казахским рабочим, как к скоту. Однажды он ни с того ни с сего ударил казаха, а когда тот спросил: «За что?» — мастер ответил бранью. Более того, насмешка и презрение вытекали из его отношения к своим обязанностям.

Он отказался вести своих казахов в баню, которую они посещали каждую неделю, сказав, что казахи обойдутся и без бани, а он лучше захватит двадцать русских[96]. Разумеется, такие действия вызывали возмущение казахских рабочих, вопрошавших: «А мы разве не рабочие?»{647}

Дискриминация касалась не только работы. Жилищные условия казахов были еще хуже, чем жалкие условия европейцев. Как правило, они последними получали какую-то крышу над головой, постель и необходимую утварь{648}. Далее, казахи постоянно сталкивались с грубым отношением в кооперативных лавках Турксиба. Их всегда отодвигали в конец очереди, они получали товары после европейцев, имевших право первого выбора, были вынуждены брать хлеб, который резали тем же ножом, что и свиное сало (что несовместимо с верованиями и обычаями казахов), и постоянно слышали оскорбления от продавцов{649}. Наконец технические специалисты «старой закалки» создали на стройплощадке своего рода апартеид; они построили сараи, чтобы в них ели только казахи (отдельно от европейцев), потому что «от казахов плохо пахнет»{650}.[97] Поначалу профсоюзные и партийные органы Турксиба почти ничего не делали, чтобы препятствовать такой откровенной дискриминации. Казахи составляли лишь слабое меньшинство по сравнению с прочими членами партии и профсоюза{651}.

Если дискриминация со стороны руководства была унизительной для казахских рабочих Турксиба, то гнев их европейских сотоварищей мог быть страшен. Советская программа положительной деятельности создала отрицательную реакцию среди ранее привилегированных рабочих преобладающей этничности. Такая отрицательная реакция коренилась в двух причинах, которые европейские рабочие привезли с собой на Турксиб. Во-первых, рядовых европейских рабочих возмущала нативизация как предательство «правящего класса». В конце 1920-х гг. и Советский Союз, и Казахстан страдали от высокого уровня безработицы. На протяжении НЭПа советские рабочие — члены профсоюзов — выступали против закрытия цехов и дискриминации непролетариев.

Из этой борьбы возник стойкий конфликт между «кадровыми» и сезонными рабочими из крестьян; к этому следует добавить и исключение женщин из почти всех высокооплачиваемых промышленных специальностей. Во-вторых, европейские рабочие занесли на Турксиб шовинизм, сравнимый по силе с шовинизмом их начальства. Насмешки, насилие и расовые мятежи невозможно объяснить только желанием отстоять политику закрытых цехов. Многие из европейских рабочих Турксиба были расистами.

Стоит ли удивляться, что правительственное решение поддержать норму набора казахов вызывало недовольство среди европейцев, особенно если учесть городскую безработицу и нехватку рук на селе, характерные для рынка труда в середине 1920-х гг. На протяжении раннего этапа строительства Турксиба (до начала 1930-х гг.) показатели безработицы советского рабочего класса были очень высоки. Безработица была велика и в Казахстане{652}. В 1927 г., в начале первого пятилетнего плана, биржи труда в районах близ Турксиба зарегистрировали тридцать тысяч безработных, в основном европейских кадровых рабочих, которые только что утратили свое преимущество на наем в пользу каких-то совершенно непролетарских кочевников{653}. Даже такой гигантский проект, как Турксиб, не смог бы обеспечить работой всех желающих. Но 30 000 озлобленных людей, ищущих работу, оказались лишь верхушкой айсберга. Когда правительство объявило о строительстве Турксиба, огромный поток безработных из центральных регионов СССР хлынул на станции Луговая и Семипалатинск. Этот так называемый «наплыв» к 1928 г. превратился в наводнение. Как заметил один наблюдатель, порой на станцию Луговая прибывали не десятки, а сотни рабочих{654}.

К началу 1928 г. более 13 000 безработных европейских рабочих собралось в Семипалатинске, и они уже прекрасно знали, что «их» работу получили люди, которых они считали дикарями (в то время 40% рабочей силы составляли казахи){655}. Они ответили на это кампанией запугивания казахов, ищущих работу. Казахам, пытающимся записаться на работу на Турксиб, грозило избиение. В такой атмосфере ничего не стоило превратить отдельные избиения в более широкий всплеск насилия. Так случилось весной 1928 г., когда в Семипалатинске разразился «бунт безработных». Толпа безработных пришла в ярость и устроила погром казахов в городе. Власти быстро восстановили порядок, как только ярость толпы утихла — довольно интересно, что в это вовлекли рабочих, имевших работу. Но мятеж не прошел бесследно.

Как заметил сам Шатов, в таких условиях было очень трудно отдать предпочтение казахам{656}. Во избежание подобных беспорядков Турксиб пожертвовал казахской квотой на 1928 г.{657} В разгар строительного сезона в августе того года на северном участке стройки казахи составляли не половину рабочей силы, а лишь порядка 26,1%{658}. Стоит отметить, что на южном участке строительства, где мятежей не было, доля казахов в рабочей силе была значительно меньше, чем на Северном участке{659}. На деле здесь казахи не составляли 20% рабочей силы до сентября{660}. Вероятно, связь между низким показателем нанятых на работу казахов и отсутствием мятежей не случайна.

Пусть даже какой-либо казах и получал работу на Турксибе, все равно он жил под угрозой этнической ненависти. Фактически распространенность «шовинизма» на стройке не раз заставляла Шатова и режим призывать к тому, чтобы покончить с «ненормальными явлениями»{661}. Такие заявления почти не действовали — на Турксибе преобладало общее насмешливое и презрительное отношение к казахам. Одним из излюбленных хулиганских поступков было нарочно намазать свиным салом губы или хлеб казахских рабочих, издеваясь над их религией{662}. Такие насмешки были привязаны к определенным местам: клубу, очереди в магазинах, столовой, — которые европейские рабочие считали своими, и они часто становились сценой расовых столкновений, издевательств и хулиганства.

Драки и избиения отдельных казахов случались в основном на стройплощадках. Например, в начале февраля 1929 г. помощник машиниста паровоза Николай Чанцев избил казаха-кочегара Залея Якубова и вытолкнул его из кабины движущегося паровоза{663}. В середине 1930 г., несмотря на широкую кампанию по недопущению подобных действий, избиения отдельных казахов были нередки среди определенных профессий (особенно проводников и каменщиков), и побоища между казахами и европейцами стали обычным делом на таких важных пунктах строительства, как Танзык{664}. Если побоища часто называли хулиганством, то избиениям, как правило, предшествовали этнические оскорбления{665}.

Впрочем, насмешки, дискриминация и даже отдельные избиения не представляли собой самой страшной стороны этнической розни на Турксибе. Это относится к массовым нападениям европейских рабочих на казахов. Хотя было несколько таких массовых избиений, Сергиопольский погром, разразившийся в 1928 г., оставил особенно глубокий след. Погром, ставший хорошо организованной кульминацией нескольких недель работы и расовых волнений, вызвал глубокую озабоченность партийной и правительственной элиты, задумавшейся о будущем строительного проекта.

Хотя режим пытался приписать мятеж контрреволюционерам, фактически ядро мятежников составили укладчики рельс — самые примерные «кадровые» рабочие на Турксибе. Мятеж, в котором участвовало более четырехсот рабочих, перекинулся на город, и мятежники бросились разорять центры ОГПУ и осаждать партийные учреждения. Мятежники также нападали на казахов, которым благоприятствовала политика нативизации{666}. Более 50 казахов были зверски избиты, но никто не погиб. То, что именно нативизация, а не хулиганство играли решающую роль в разжигании погрома, видно из последствий мятежа; во всех отчетах профсоюзы обвиняются в том, что недостаточно разъяснили европейским рабочим необходимость казахской квоты{667}.

Учитывая всю враждебность, насмешки, дискриминацию и избиения, невозможно было винить казахов за то, что они оказывали сопротивление планам режима создать казахский пролетариат, и просто или не шли на Турксиб, или бежали с него. Казахи держались в стороне или, хуже, немного поработав, бежали. В 1928 г. текучесть казахов на Турксибе была огромной. Не сохранилось никаких твердых цифр (верный показатель того, насколько текучей была рабочая сила казахов), но представление дают даже отрывочные данные. Например, в 1927 г. на одном участке строительства было отведено восемьсот рабочих мест для казахов, но чтобы их заполнить, пришлось задействовать от восьми до десяти тысяч рабочих. В одном пункте участка казахских рабочих удалось удержать всего на 2–3 дня{668}. В другом пункте в начале рабочего сезона было 200 казахов, а к концу — всего 70{669}.

Для администрации, особенно для ее беспартийных руководителей, эта текучесть стала еще одним показателем того, что казахи не обладают производственными навыками, поскольку у них аллергия на рациональный труд. Руководители уверяли, что на казахов оказывает влияние их привычка к кочевой жизни, и поэтому они работают до тех пор, пока у них не появляются карманные деньги, а потом уходят{670}. Один бригадир жаловался: «Никогда не знаешь, сколько сегодня встанет на работу. Вчера записались, а сегодня уходят, не понравилось, тяжело»{671}. Но, как и аргумент, что рабочие-казахи не соответствуют уровням европейской производительности, такое объяснение оказалось чем-то вроде сбывающегося пророчества. Текучесть рабочей силы казахов кое в чем объясняется чуждой для многих из них средой Турксиба: строительство железной дороги не слишком напоминало выпас овец. Но казахи раньше работали железнодорожными рабочими и не нарушали ритма производства[98]. Скорее их гнала с Турксиба постоянная атмосфера дискриминации, предубеждений и этнического насилия. На самом деле, казахи не столько участвовали в набегах басмачей или мешали работать маркшейдерам, сколько «голосовали ногами».

Создание казахского рабочего класса

Если программа нативизации на Турксибе заморозилась в конце 1928 г., то вырисовывается мрачная картина. Пока что величайшим «успехом» политики стало создание плодотворной почвы для бюрократической обструкции, расового насилия и отчуждения казахов от индустриального общества. Но программа нативизации все преодолела благодаря сильному давлению со стороны высочайших сфер партийного и государственного аппарата. Ответ режима на мятеж в Сергиополе не оставлял сомнений, что этническое насилие считалось государственным преступлением, а не межличностной проблемой. Было арестовано много зачинщиков погрома и после хорошо освещенного в печати показательного суда были вынесены суровые приговоры.

Одного зачинщика расстреляли, двум другим заменили высшую меру 15 годами тюрьмы, а еще 14 получили долгие сроки одиночного заключения. Один (вероятно, правительственный осведомитель) был оправдан{672}. Казахские партийные и правительственные органы стали все более нетерпимыми к неэффективности политики нативизации Турксиба. Новая линия высоких властей заклеймила неспособность выполнить норму набора казахов не вследствие «объективных» трудностей вроде самотека рабочей силы казахов, а вследствие «субъективных» причин, особенно упорного «колониального отношения» руководителей Турксиба к туземному населению{673}.

Со своей стороны, руководство Турксибом с запозданием признало, каким опасным может быть этническая рознь для выполнения его производственных планов{674}. Шатов обратился к профсоюзам, органам правительственного надзора и ОГПУ принять самые решительные меры и немедленно снять с работы вредителей, т. е., начать чистку. Вскоре десятки рабочих были уволены за «контрреволюционные» настроения. Разумеется, эта кампания не покончила с этнической рознью или массовыми избиениями, но ясно указала на них как на опасные политические действия{675}.

Шатов не ограничил этот надзор только рабочими. Он предупреждал, что отныне все отклонения от нормы, грубость, бюрократизм и небрежность в отношении казахов будут считаться нарушением долга. Далее, он запрещал смеяться над казахами или отпускать замечания по поводу их культурной отсталости.

Центральная администрация строительства обещала, что любой служащий, виновный в таких действиях, будет уволен и что любое проявление нетерпимости, шовинизма или национального антагонизма будет безжалостно караться{676}.

Один публицист обратил внимание на новый тон бдительности: «Притаившиеся еще кое-где колонизаторские элементы на Турксибе попрятались по углам и только бессильно, ядовито шипят, глядя на то, как казахи постепенно приобщаются к производству. Конечно, эти элементы не смеют выступать открыто. Но хамство и мелкое хулиганство, это оружие подлецов, частенько пускается в ход этими темными элементами»{677}. Понятно, что открытые акты шовинизма руководителей были теперь исключены.

Более того, относительный иммунитет старшего поколения руководителей производства вдруг исчез в политическом потрясении, вызванном Шахтинским делом. К концу 1928 г. руководство Турксибом прошло основательную чистку, старые буржуазные специалисты уступили место так называемым «красным» инженерам, или руководителям, которые горой стояли за социальную политику режима{678}. Теперь руководители несли личную ответственность за этническую рознь, проявлявшуюся в производственных бригадах. Профсоюз Турксиба потребовал полномочий (и получил их) выявлять и наказывать отдельных руководителей, извращающих политику правительства по этническим вопросам{679}. Первой мишенью стал один из ведущих руководителей Турксиба, начальник участка Гольдман, известный своим презрительным отношением к казахам. Гольдман был не только уволен за проявление дискриминации к казахам, но и осужден как контрреволюционер{680}. Другие руководители также ощутили гнев Советской власти за подобные «недостатки»{681}.

Однако на Турксибе были не только приняты меры по приструнению руководителей-дискриминаторов, но и по набору казахских рабочих и интегрированию их в строительство.

Что касается первого, то это было вполне осуществимо. Потерпев постыдную неудачу в попытке набрать 50% казахов, Турксиб обратился к центральным властям с просьбой установить более приемлемую цифру, тем более что 20% требующейся для Турксиба рабочей силы составляли места для квалифицированных рабочих, к которым казахов причислить было невозможно. Правительство сжалилось, и намеченная на 1929 г. норма была снижена до 30%. Но с этой новой нормой следовало обращаться осторожно{682}. Кроме того, Турксиб совершил «приватизацию» набора рабочих, выплачивая вербовщикам по 1,5 рубля за каждого нанятого на бирже труда казаха. Благодаря такому стимулированию была преодолена одна из самых сокрушительных неудач прежней системы вербовки — почти все казахи жили вдали от городов и бирж труда, что мешало им получать рабочие места на Турксибе. При новой системе вербовки южный участок строительства быстро справился с изначальным приказом и набрал пять тысяч казахских рабочих на сезон 1929 г.{683}

Небольшая, но важная по своему значению группа европейских рабочих взялась интегрировать казахов в строительство. Это были активисты, «сознательные рабочие» Турксиба, поддерживавшие политику властей. Они часто брались за дела, не пользовавшиеся популярностью у рядовых рабочих, вроде ударной работы и коллективизации{684}. Теперь эти «крестоносцы» сражались за то, чтобы преодолеть дискриминацию на производстве и в бараках. Показателен один случай. На южном участке казахские стрелочники вынуждены были сидеть на хлебе и воде потому, что не уважались их религиозные обычаи. Когда комсомолец-стрелочник пожаловался, что казахи не могут есть приготовленную со свининой еду русских, то завхоз ответил:

«Что ж, мы второй котел для казахов отдельно заводить будем? Еще один вагон-кухню к городку прицеплять, еще двух кашеваров заводить? А как же режим экономии?»

Но комсомольцы успокоили завхоза: «Мы пришли в Казахстан, чтобы вывести казахов из темноты. Вот этих ребят прислали к нам учиться. Что ж, мы с первых шагов будем от них отделяться, как баре от мужиков… Молодых еще можно переделать. Давайте, товарищи, откажемся пока от свинины, будем с казахами на одном котле. Приучим их помаленьку, а потом и они с нами свинину будут есть».

Вообще-то такое предложение комсомола не нашло понимания у других рабочих (стрелочники любили свиное сало). Тем не менее компромиссное решение получать свиное сало индивидуально было принято единогласно{685}. Этот рассказ красноречиво свидетельствует о методах и позициях рабочих активистов. Во-первых, рядовые рабочие считали их группой подхалимов, которым тем не менее приходилось подыгрывать по причине их партийных связей. Во-вторых, здесь и речи не было о «нативизации» — казахов следовало ассимилировать именно в русский пролетариат («приучим их помаленьку, а потом и они с нами свинину будут есть»).

Такая русификация заметна в том, как сознательные рабочие старались преодолеть языковой барьер. Именно он на стройке был источником многих случаев взаимонепонимания, что, в свою очередь, порождало презрение и возмущение. В 1928 г. очень немногие европейцы говорили по-казахски, и очень небольшое число казахов понимали хотя бы элементарные русские слова. Один техник жаловался: «Смешение языков, как при вавилонской башне….Приходил голый дикарь, объяснялись с ним знаками»{686}. Другая сторона языкового разделения была так же безнадежна:

«В своих родных степях, на своих вековечных пастбищах, на тропинках, которые тысячу раз промерены шагом верблюда, казах, пришедший работать на Турксибе, вдруг оказался без языка.

Вся администрация — европейцы. Почти никто не владеет казахским языком. Все начальники дистанций не говорят по-казахски. В результате казахи-землекопы не получают достаточно четкого представления о работах, которые им поручаются, не знают расценок, не находят компетентного совета, ценного специалистского указания»{687}.

Именно такой ситуации нативизации предписывалось избегать. Ударные бригады Турксиба подошли к решению проблемы по-своему. Они брали шефство над казахскими рабочими и помогали им учить русский язык{688}. Фактически, первые буквы, которые почти все казахи написали на Турксибе в пунктах «ликвидации безграмотности», были буквы русского алфавита{689}. Это не значит, что про нативизацию забыли; курсы казахского языка для линейных руководителей сильно расширились, а благодаря техническим занятиям, многие казахи стали бригадирами и мастерами{690}. И все же путь к социальной мобильности пролегал через овладение русским языком. Многие казахские рабочие, достигшие профессионального роста во время и после строительства Турксиба, вспоминали, как их «брал под крылышко» какой-нибудь «сознательный» рабочий и учил русскому языку, профессии и пролетарскому поведению{691}.

То, что делали «сознательные рабочие» Турксиба, было важно, поскольку их усилия сказывались на многом. Ударникам вскоре начинали подражать и рядовые рабочие. И поскольку каждая бригада должна была со временем принять участие в социалистическом соревновании (если не желала, чтобы ее заклеймили как «чуждый элемент»), то вскоре оказалось, что все бригады европейских квалифицированных рабочих занимаются обучением казахских подопечных. Например, в большом депо Илийское местные ударники постепенно убедили каждую бригаду взять ученика-казаха{692}. Такие действия покончили с этнической сегрегацией рабочих бригад, и силами европейских рабочих было обучено значительное количество казахов (в начале 1913 г. их было порядка трех тысяч){693}.

Таким образом, рабочим-казахам удалось преодолеть свою робость перед техникой. Как люди, находившиеся на доиндустриальной стадии развития, не слишком охочие до современной технологии, казахи относились к техническим устройствам одновременно со страхом и восхищением.

Гостей в аулах рядом с Турксибом засыпали вопросами о технике. Хотя гостям запоминались причудливые, «примитивные» названия, которые казахи давали технике («шайтан-арба» — автомобиль, «кара-айгара» — поезд), все же их не мог не впечатлить такой взрыв любознательности{694}.[99]

Вокруг автомобилей неизменно собирались толпы, а казахские кланы из степной глубинки присылали своих эмиссаров, чтобы те, вернувшись, рассказали, как выглядит поезд. Но присутствовал и страх — о чем обычно снисходительно говорили советские комментаторы: «[казахи] Большие дети. Раз участковый инженер приехал в автомобиле и вздумал прокатить здоровенного парня-казаха. Подозвал его и усадил рядом с собой. Машина фыркнула, дернула с места. А казах вдруг как заорет: “Ай, шайтан-арба”, как бросится из кузова головой»{695}.

То, как каждый казах на Турксибе учился справляться с этим страхом техники, временами раздражало. Казах Танзык, впервые появившись на рабочем месте, сторонился бурильного молотка, для него это был чуть ли не зверь. Когда бригадир велел ему взять молоток, то разыгралась следующая сцена: «Танзык молчал. Молоток начал вгрызаться в камень; он выбивал искры, встряхивал Танзыка, вырвался из рук. Танзык хотел бросить дикую машину, но он боялся и, бледный от страха, от неприятной дрожи, продолжал нажимать». Несмотря не пережитой страх, Танзык вскоре стал квалифицированным бурильщиком, мог собрать и разобрать молоток до мельчайшей детали и получал внушительную сумму в пять рублей в день{696}. Не только бригадиры и управляющие, но и ударники занялись подготовкой смыслящих в технике казахов.

Рабочие, бравшиеся обучать казахов, не только покровительствовали, но и порой раздражались. Например, один профсоюзный активист начал кампанию по контролю того, как казахи проводят досуг: весь день болтают у кумысной лавки, а вечером играют в карты. Он хотел покончить с таким легкомыслием и заставить их обучаться грамоте и участвовать в «живых газетах» в рабочем клубе{697}.

Действительно, сознательный рабочий относился к своему казахскому товарищу почти с таким же предубеждением, как и старый «буржуазный» специалист. Главное их отличие заключалось в том, что, если специалист предпочитал избавиться от казаха, то сознательный рабочий хотел изменить его.

Разные техники вербовки и забота сознательных рабочих привели к заметному успеху в привлечении на Турксиб молодых обнищавших казахов{698}. Они нередко становились лучшими пропагандистами стройки, возвращаясь зимой в свои аулы. Ветеран железной дороги инженер Кожевников вспоминал, что многие казахи никогда не видели железной дороги, но слышали о ней от вернувшихся домой казахских рабочих{699}. Очевидно, среди вновь набранных рабочих преобладала молодежь. Отрывочная статистика конца 1931 г. свидетельствует, что все 30% казахских рабочих с нескольких станций были моложе двадцати трех лет{700}. Один бригадир жаловался, что получает рабочих 12 лет с поддельными документами{701}. По причине политики классовой борьбы, равно как постоянных чисток, при наборе предпочтение отдавалось казахам, у которых не было отар овец. Таким образом, путь на Турксиб был открыт прежде всего неимущим «ятакам» из аулов{702}.

Именно этим казахам предстояло порвать с традиционализмом аула. Будучи «ятаками» без стад и социального статуса, при традиционном казахском образе жизни этих людей ожидало мрачное будущее. Турксиб предложил этим юношам нечто такое, чего до той поры не было в аулах — социальную мобильность. Многие приходили на Турксиб неквалифицированными разнорабочими, повышали свой профессиональный уровень и постепенно дорастали до профессиональных железнодорожников. Прекрасный пример такой динамики явствует из показания Уруспека Амангельдинова. Он пришел на стройку совершенно неграмотным и не знавшим ни единого русского слова:

«Я тогда был самым любопытным из аульных парней и примелькался строителям настолько, что стал у них своим человеком. Уговорили меня идти к ним работать — забивать нивелирные колышки. Дело не ахти какое мудреное, но я был на седьмом небе, особенно когда на трассу приходили мои товарищи из аула. Так стал питомцем строителей. Одни учили меня русскому языку, другие показывали, как надо быстро укладывать шпалы, третьи объясняли устройство стального пути.

Вскоре меня, едва постигшего начальную грамоту, послали на курсы бригадиров пути и учили целых шесть месяцев. Два года спустя снова занятия в школе, откуда я вышел уже помощником дорожного мастера. И такое внимание уделялось, конечно, не мне одному, но сотням и тысячам парней — будущим железнодорожникам»{703}.

Из этих сведений вырисовывается впечатление Амангельдинова о Турксибе как об огромном двигателе социальной мобильности. Уже в середине 1929 г. на северном участке строительства почти 500 казахов записались на технические курсы. Только в 1930 г. на 69 «курсах по ликвидации безграмотности» началам чтения и письма обучалось более 2700 записавшихся казахов{704}. Далее, чтобы выполнить огромный спрос на железнодорожных рабочих, Турксиб принял программу ускоренной подготовки, в которой участвовали в основном казахи. Летом 1930 г. среди 20 разных курсов, на которые записалось 899 учащихся, европейцев было всего 260 человек. План обучения 1931 г. был еще более перспективным — всего 2470 обучаемых и только 514 мест для европейцев. Эта программа вскоре стала массовым отечественным мероприятием по подготовке почти 7000 бывших строительных рабочих, которым предстояло занять постоянные места на новой железной дороге. В 1931–1934 гг. курсы Турксиба и обучающие программы выпустили 8200 квалифицированных рабочих, из которых 4500 были казахи{705}. Упор на обучении казахов был не просто политическим решением. Руководство считало, что их лучше оставить на Турксибе, чем переводить на другую железную дорогу, к тому же в отдельных случаях они гораздо серьезнее относились к учебе, чем европейцы{706}.

Однако для привлечения казахов к железной дороге использовались не только «механизмы притяжения» вроде социальной мобильности. Несколько очень сильных «механизмов отталкивания» также действовали на казахов, ищущих работу. Власти нападали на традиционный образ жизни кочевых пастухов, проводя коллективизацию, насильно превращая кочевые племена в оседлые и осуществляя «раскулачивание среднего кочевника», то, что в то время называлось «социалистическим наступлением».

На такое принуждение казахи отвечали тем, что резали свой скот, пытались эмигрировать из Советского Союза и выключали себя из сферы сельского хозяйства{707}. Вскоре степь оказалась во власти голода. Страшная трагедия, порожденная невежеством, фанатизмом и жестокостью, подорвала весь кочевой образ жизни казахов. В таких условиях заработки на Турксибе, особенно гарантированное питание, становились все более заманчивыми. Поскольку строительство Турксиба завершилось еще до того, как это движение вниз по спирали проявилось во всей полноте, 1929–1930 гг. уже были достаточно тяжелыми для казахов, которые предпочитали какой-то иной выбор, чем пасти скот «мелкой буржуазии».

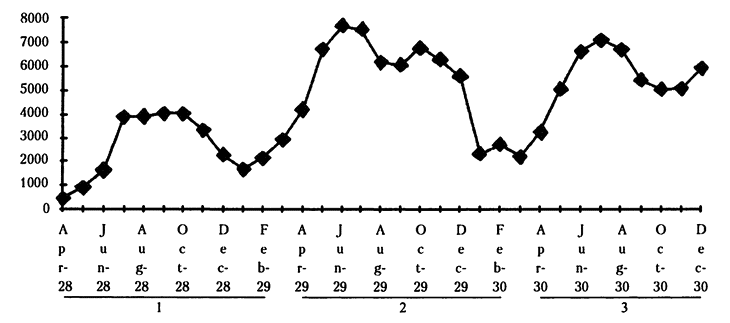

Такое притяжение и отталкивание наряду с все большим вниманием к вербовке казахов означало заметный рост количества казахов, работающих на Турксибе. В рабочем сезоне 1928 г. на Турксибе ежемесячно было занято в среднем 2924 казаха; эта цифра выросла до 6310 в 1929 г. (пик строительного сезона) и до 5417 в 1930 г. (рис. 1). Более того, поскольку в среднем всего 43 казаха занимали руководящие посты в 1928 г., к 1930 г. их число утроилось (145).

Только в 1930 г. число квалифицированных казахских рабочих выросло с 70 до 503.

Рис. 1. Численность казахов, занятых на Турксибе (апр. 1928 — дек. 1930 г.)

В нижней части схемы по вертикали: 1,2 — Апр. Июн. Авг. Окт. Дек. Фее; 3 — Апр. Июн. Авг. Окт. Дек.

Несмотря на такой рост, многие сторонники казахской положительной деятельности были разочарованы. В апреле 1930 г. Рыскулов признал, что программа положительной деятельности на Турксибе была менее чем успешной, несмотря на всю проведенную в этом регионе работу{708}. Разочаровывало не количество казахов, работающих на Турксибе, а их процент в рабочей силе. Турксиб редко выполнял даже заниженную норму набора казахов. Количество казахов на строительстве варьировалось от четверти до трети всей рабочей силы.

Даже сузив данную норму и учитывая процент рабочих, а не всей рабочей силы (тем самым исключая служащих), Турксиб все равно не выполнял поставленную норму и казахские рабочие весной 1930 г. составляли всего 27%{709}. Хотя в строительство Турксиба было вовлечено значительное количество казахских рабочих (около 7 тыс. на июнь 1929 г.), но гораздо больше их (даже несмотря на спущенные разнарядки) привлечь не удалось.

Два фактора мешали Турксибу справиться с намеченными нормами. Первый — сумятица в связи с решением закончить железную дорогу досрочно в подарок Сталину. Руководство осуществило это, значительно увеличив количество рабочих, чем изначально предусматривалось по плану. Рабочий план 1929 г. называл среднюю цифру 16 тыс. рабочих ежемесячно, а не 21 тыс., как было на самом деле.

Если бы на Турксибе придерживались намеченной цифры и вербовали прежнее количество казахов, то они легко выполнили бы норму 37%. Вербовка казахов перекрывалась отчаянным желанием набрать побольше людей, чтобы выполнить план строительства. Эти работы на протяжении рабочего сезона 1930 г. оставались пущенными на самотек. Второй фактор: хотя текучесть рабочей силы казахов снижалась, все равно оставалась значительно выше текучести европейцев. В июне 1929 г. текучесть рабочей силы казахов составляла 34,2% и была почти вдвое выше текучести среди европейцев (18,7%){710}. Эти факторы значительно усложняли попытки Турксиба выполнить нормы. Вероятно, один бригадир говорил от лица всего руководства: «Нам говорят: надо использовать местную рабочую силу, дать заработок казахской бедноте, вовлечь кочевников-казахов в дорожное строительство, но не так-то легко это выполнить, как кажется»{711}.

Тем не менее программа положительной деятельности, составлявшая самую суть нативизации, осуществлялась гораздо успешнее, чем свидетельствуют эти цифры. Все кадры казахов впервые получили доступ к промышленной деятельности на железной дороге. В течение года после открытия железной дороги они уже составляли 22% рабочей силы Турксиба{712}. К 1940 г. 79 инженеров подвижного состава, 123 помощника инженеров и почти 200 планировщиков были казахами{713}. К середине десятилетия казахи вошли в состав высших технических специалистов и служащих на железной дороге (они составили 8,2% технического состава и 8,7% служащих){714}.

В этой статистике скрываются потрясающие истории успеха. Например, Мухтар Каптагаев попал на Турксиб безграмотным пастухом. Начал работать землекопом, стал каменщиком и научился читать. В это время он попросил, чтобы его поставили кочегаром, и тогда узнал, как стать машинистом паровоза, которые в то время считались рабочей аристократией железнодорожников. Правда, на этом социальный рост Каптагаева не закончился. Он стал известным стахановцем и был избран депутатом Верховного Совета СССР{715}. Не каждый социально мобильный казах становился депутатом Верховного Совета, но продвижение любого казаха, должно быть, казалось значительным.

Другой казах, питомец Турксиба, Джумангали Омаров, поднялся еще выше. Бывший пастух, пришедший на Турксиб в 1927 г. «экспедитором» (иными словами, курьером), Омаров уже в апреле 1930 г. поднялся до помощника начальника участка. Некоторое время он работал машинистом поезда, а в 1934 г. его послали в Академию транспорта, и в конце войны он стал заместителем начальника железной дороги. В послевоенные годы Омаров стал первым казахом, начальником железной дороги{716}. Таким образом, Турксиб не только формировал казахский рабочий класс, но и открывал казахам дорогу к респектабельности среднего класса и в промышленную элиту. Такие истории типичны буквально для десятков казахов, поднявшихся на уровень квалифицированных рабочих, служащих и партийных работников. В каком-то смысле стройка оказалась не только «кузницей казахского пролетариата», но и кузницей номенклатуры Казахстана.

Турксиб произвел революцию среди казахских кочевников, завербованных на строительство. Тот факт, что он представлял альтернативу кочевничеству, пагубно отразилось на местном казахском обществе. Казахи на Турксибе, по крайней мере, так считается, стали забывать о традиционных религиозных праздниках, редко тратили заработанные деньги на покупку овец{717}. Для режима и его сторонников важнее было то, что Турксиб подорвал традиционные иерархии, трансформировал чувство идентичности казахских рабочих в рамках приемлемой марксистской схемы. Казахский журналист Гашимбаев увидел в Турксибе гигантский двигатель роста классового сознания:

«Ну да, на Доссоре, на Риддере, в Карсакпае есть казахи-рабочие, но они единицы, они не из глубины степей. И вот здесь тысячи!.. Через неделю, быть может, через месяц, эти тысячи степняков будут знать, что род — это ветошь, что это ловушка, очень удобная для баев, что есть всего два рода — трудящиеся, с одной стороны, и эксплуататоры, с другой. Вот это будет моральной “конфискацией” байства, с которой вряд ли сможет сравняться какая-либо агиткампания»{718}.

Как надеялся Гашимбаев, великое множество кочевых казахов влились в промышленную рабочую силу в 1930-е гг. К 1934 г. казахи составляли 64% всех шахтеров республики, 74% ее нефтяников, 44% рабочих в цветной металлургии и 82% кожевенников{719}. К 1936 г. казахи составляли 41% всех промышленных рабочих республики. Учитывая, что среди населения республики казахи составляли немногим более 35%, эти цифры отлично показывают «насыщение» промышленности коренной национальностью{720}.[100] Сама новая железная дорога, выросшая в тринадцать раз на протяжении 1930–1940-х гг., сыграла большую роль в этом преобразовании{721}. Согласно линии партии в начале 1950-х гг., «в результате сталинской национальной политики и братской помощи русского народа, Казахстан из отсталой окраины царской России, минуя капиталистическую форму развития, превратился в мощную социалистическую индустриально-аграрную республику с крупным механизированным сельским хозяйством, стал одной из важнейших баз цветной металлургии»{722}.

Однако это победоносное заявление — всего лишь половина истории, притом не лучшая. Случилось то, от чего предостерегал Рыскулов, — насильственная оседлость кочевников. Советское правительство не просто создало условия для привлечения казахов в промышленность. Оно вытолкнуло немногих, выживших в голодные годы и переселениях начала 1930-х гг., из единственного известного им образа жизни.

Быстрота преобразования казахов из кочевников в пролетарии совершилась не только благодаря позитивным нововведениям, но и по причине насильственного обездоливания. Миллионы умерли от голода или эмигрировали, еще миллионы навсегда расстались с кочевым образом жизни, которым определялась казахская самобытность (казахшилик). Классовая и этническая идентичность, пожалуй, может считаться «воображаемой общностью», но эта идентичность, разумеется, ограничена «воображаемым». После голода кочевой образ жизни канул в прошлое.

Разумеется, казахи созидали новую общность на промышленных предприятиях 1930-х гг., но не ту, которую русские вручили им, как «братскую помощь». Как сказал один из членов профсоюза на Турксибе, «казахский пролетариат прочно занял свое место на строительстве»{723}. И действительно казалось, что казахи заменили свой род и племенные связи новой классовой идентичностью. Когда один из заместителей Шатова С.М. Иванов из вежливости попросил одного казаха назвать свой род, тот ответил: «Мы не из рода, мы — пролетарии»{724}. Хотя велик соблазн усомниться в истинности этого утверждения, не будем спешить. Вопрос: «Разве мы не рабочие?» — преобразовался в утверждение идентичности. Более того, казах говорил не на политическом форуме, где ожидалась бы пропаганда или «большевистские речи». И Иванов искренне удивился этому ответу.

Некоторые сведения указывают на утверждение новых общностей в «кузнице» Турксиба. В отличие от окружающего пространства борьба родов среди работавших на Турксибе казахов была незаметной, и о ней редко говорили. Рабочие-казахи, как правило, включались в рабочие бригады со смешанными родовыми и племенными связями, но это почти не вызывало затруднений на стройке. Как отмечалось, трудности возникали при смешении европейцев и казахов в таких рабочих бригадах. Почему же казах, о котором говорил Иванов, назвал себя пролетарием, а не казахом? Отчасти потому, что его этничность была очевидной и поэтому не нуждалась в комментариях. Утвержденные нормы по приему казахов, нативизация и острый этнический конфликт — все содействовало яркому отпечатку этничности на Турксибе. И, разумеется, быть рабочим в государстве рабочих и крестьян было именно тем, к чему стремились многие из работавших на Турксибе казахов.

Можно заметить, что казах Иванова идентифицировал себя как пролетария, потому что сверхэтническая идентичность вроде «пролетарской» позволяла ему присоединиться к привилегированному пласту, не теряя своей этнической идентичности.

К несчастью, такой чистый компромисс не был возможен. Несмотря на акцент, который режим ставил на нативизации, «сознательные» русские рабочие контролировали образ пролетария. Таким образом, русификация, кое в чем даже более вредная, чем расовая рознь, проникла вместе с классом и незаметно для него. Корни ассоциации нынешних казахов с манкуртами — большим числом тех, кто ассимилировал русский язык и культуру — объясняются не только разрушением казахского традиционного общества, но и своеобразным эффектом нативизации. Политика, выработанная для того, чтобы преодолеть колониальное господство и интегрировать «отсталых» кочевников в более широкое социалистическое общество, была внешне кое в чем успешной. Казахи объединились вокруг более крупной национальной общности, и многие из них вошли в современное, промышленное общество. Немногие другие империи кроме Советского Союза могли бы похвастаться количеством национальных элит, специально обученных, чтобы выступить в роли политического, культурного и экономического руководства перед лицом своего рода этнической дискриминации, преобладавшей на Турксибе. Трудно вообразить, чтобы какой-нибудь Омаров нашел такие возможности для социального роста при царизме. С другой стороны, нативизация колонизовала казахское сознание гораздо эффективнее, чем зловещий царизм и его презрение к кочевникам. Казахское традиционное общество было разрушено с ужасающей жестокостью, и предложенное казахам убежище — советская промышленность — было слабым утешением для тех, кто видел, как их образ жизни уничтожает чуждая система. То, что ценой за включение в эту систему были русификация и ассимиляция к европейским нормам, не должно удивлять нас — казахи, несмотря на усилия их национал-коммунистов, не контролировали правила навязываемой им промышленной сферы. Набеги басмачей на Турксиб были ответом на советский проект национального и классового строительства, таким же законным, как и ответ Омарова. В конечном счете опыт Турксиба наводит на мысль, что советская национальная политика действовала и как разрушитель, и как творец новой казахской нации. Более того, проект Турксиба свидетельствует, что формирование социальных идентичностей, классовых или этнических, — это продукт сложного и тонкого взаимодействия между государством, социальными формациями и индивидом — что сообщества не воображаемы, а вполне реальны.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК