1. Сказание о Кие и его братьях

1. Сказание о Кие и его братьях

Летописный рассказ о Кие неоднократно рассматривался при изучении ранних этапов формирования древнерусского государства, поскольку это первое (и, вероятно, древнейшее) развернутое повествование об истории славянского племени и одновременно предание об основании столицы Древней Руси — Киева. Как уже указывалось в Главе I, ведущим направлением исследований этой легенды стала дискуссия об историчности образа Кия и достоверности информации, которую содержит летописный текст. В советской историографии доминировало убеждение в историчности фигуры князя Кия, делались попытки определить время его правления и даже охарактеризовать «внешнеполитические акции»[1].

Некоторые современные исследователи, наоборот, трактуют легенду о Кие в качестве «примитивного автохтонисткого мифа.., использованного, точнее, сконструированного летописцем»[2]. В рамках такого подхода прозвучала критика концепции историчности фигуры Кия, преобладавшей в советской историографии. Но одновременно было поставлено под вопрос фольклорное происхождение (изначальная принадлежность к устной славянской традиции) этого предания. Так, в работах В.Я. Петрухина один его вариант признается «исторически достоверным» (это сказание о Кие-перевозчике), а другому варианту (о Кие-князе и основателе города) отказывается в принадлежности к долетописной устной традиции[3].

В последнее время вопрос об историчности Кия и его деяний начал отходить на второй план: всё больше внимания уделяется анализу самого летописного текста, его составу, возможным источникам, сюжету и мотивам отраженных в нем сказаний. Невозможность аргументированного спора по поводу историчности Кия была отмечена еще в работе В.К. Соколовой[4]. Она провела широкое сопоставление мотивов древнерусских исторических преданий, привлекая западнославянские материалы и поздний фольклор. Благодаря сравнительно-литературному исследованию Соколовой легенду о Кие можно с уверенностью отнести к жанру исторических преданий. В монографии Н.Ф. Котляра показана сложность происхождения летописных известий о Кие и полянах, «многослойность» самого предания, прослежена эволюция легенд о Кие уже в рамках летописной традиции[5]. В летописных версиях предания исследователь закономерно видит отражение развития легенды — от образа Кия как мифологизированного родоплеменного предка полян к образу князя[6]. В этом же ключе предание о Кие рассмотрено В.К. Былининым, который, впрочем, считает это повествование результатом синтеза нескольких разноэтничных традиций[7]. Была сделана попытка интерпретировать летописные известия о Кие в качестве легендарного отражения процессов политогенеза и эволюции Полянского социума[8].

Специальное исследование структуры легенды о Кие, позволившее определить ее ключевые мотивы, проведено Е.А. Мельниковой[9]. В результате текстологического и мотивного анализа сказания определены две части летописного текста, повествующие о Кие, обозначены и рассмотрены мотивы каждого варианта, их композиция, их сходства и различия. Однако в исследовании Е.А. Мельниковой, на мой взгляд, недооценены небольшие различия версий легенды в списках ПВЛ и Новгородской первой летописи младшего извода, а также обособленные от основных сказаний упоминания Кия. Это позволяет вернуться к рассмотрению легенды, используя основные выводы о мотивном составе, сюжетах и композиции предания, отразившегося в летописи.

Прежде всего отметим текстовые признаки, которые могут служить указанием на устное происхождение летописных известий о Кие. В первую очередь, это редкая вариативность легенды. Можно выделить три образа Кия — охотник, перевозчик, князь. В летописи отразились как минимум два предания — об основании города Киева и о походе Кия на Дунай. Вторым подтверждением древности предания и его аутентичности является наличие «генетического двойника»[10]. Архаичная параллель сказанию о Кие — легенда об основании города Куара тремя братьями Куаром, Мелтеем и Хореаном, сохранившаяся в армянском сочинении «История Тарона», составленном, по разным оценкам, в VII-X вв. Вероятно, армянский и славянский варианты восходят к общему праисточнику, который можно отнести к скифской мифопоэтической традиции[11].

Согласно реконструкции А.А. Шахматова, основной текст славянской легенды о Кие включен в историческую традицию на самом раннем этапе развития летописания (текст летописного переложения легенды сформировался уже в «Древнейшем своде»), а дополнительный рассказ о походе Кия на Дунай добавлен к нему в первой «несторовской редакции» ПВЛ, причем в обоих случаях летописцы опирались на устные источники[12].

Нестор, излагая легенду о Кие, указывает на использование бытовавшей на Руси фольклорной традиции. Он прибегает к оборотам: «якоже сказають», «ини же несведуще рекоша», «темь глаголаху»[13]. При этом летописец четко обозначает пределы своего «истинного знания» — имя императора, с почетом принявшего Кия, ему неизвестно: «...и приходившю ему къ цсрю не свемы но токмо о семъ вемы якоже сказаютъ яко велику честь приялъ есть отъ цсря которого не вемъ»[14]. Составитель ПВЛ, излагая предание, известное ему из предшествовавшего свода, не дает указаний на устный источник; когда же в полемических целях приходится внести добавление о походе на Дунай, летописец сразу делает ссылку на устный характер информации. Это лишний раз подтверждает, что авторы летописей четко сознавали разницу между устной и письменной традициями. Автор Введения к Новгородской первой летописи младшего извода также использует подобные отсылки: «Его же (Кия. — А.Щ.) нарицаютъ тако перевозника бывша, инеи же ловы деяша около города»[15].

Легенда о Кие отличается концентрацией «мифологически значимых» личных имен и производных от них топонимов. Имя Кия имеет отчетливую славянскую этимологию — от *kyjь, *kou-, kоw-, «посох, жезл, деревянный молот»[16]. Тем самым оно связано с образом кузнеца — ключевым для большинства архаичных мифологий, особенно для мифоэпических традиций индоевропейского круга. При этом термин «кий» связывают с обозначением жезла, посоха, скипетра, т.е. символа власти[17]. Семантика имени Кия выдает магические и властные коннотации его образа. Славянская этимология и «сказочная» семантика очевидны и для имени сестры Кия, Лыбеди («лебедь»)[18].

Имя Щек не имеет однозначной славянской этимологии[19], возможно, оно восходит к тюркскому *cheka / chekan — «боевой топор»[20]. Имя Хорив может быть истолковано в качестве производного от библейского топонима «Хорив»[21], однако возможна и более вероятна иранская этимология — от Нuarе* — «солнце»[22].

Очевидно, что все имена родственников Кия обладают сложной и отчасти сакральной семантикой (даже спорные по своему происхождению имена братьев: в большей степени имя Хорив, особенно если признать его «иранское» происхождение, в меньшей степени — Щек). В тексте также присутствуют дополнительные мифологизированные топонимы — Дунай и Царьград (см. ниже). Такая концентрация фольклорных мотивов и сакральных образов почти бесспорно подтверждает долетописное, языческое, а, значит, устное происхождение легенд о Кие.

В ПВЛ известие о Кие отчетливо распадается на две части, обладающие собственной композицией и специфическим набором мотивов[23]. Первая часть — «краткий рассказ», «перечень мотивов предания», «перечень отдельных эпизодов», вторая — «диалогическая», где летописец сравнивает два предания: о Кие-князе и о Кие-перевозчике[24]. Кроме того, упоминания Кия и его братьев встречаются в ходе повествования о полянах вплоть до известия об Аскольде и Дире[25].

В Новгородской первой летописи младшего извода содержится первая, повествовательная часть известия ПВЛ о Кие, «диалогическая» же часть отсутствует. Кроме того, Кий упоминается в недатированном вступлении к летописному тексту[26], во вступлении к известию о призвании варягов; указание на трех братьев (без имен) есть в рассказе об Аскольде и Дире[27].

В нашем распоряжении находятся два текста (один из них представлен в двух вариантах) и три упоминания Кия и его родственников. В летописных известиях отчетливо проявляются следы по меньшей мере трех преданий: о Кие — родоначальнике полян, о Кие-перевозчике и о походе князя Кия на Дунай[28].

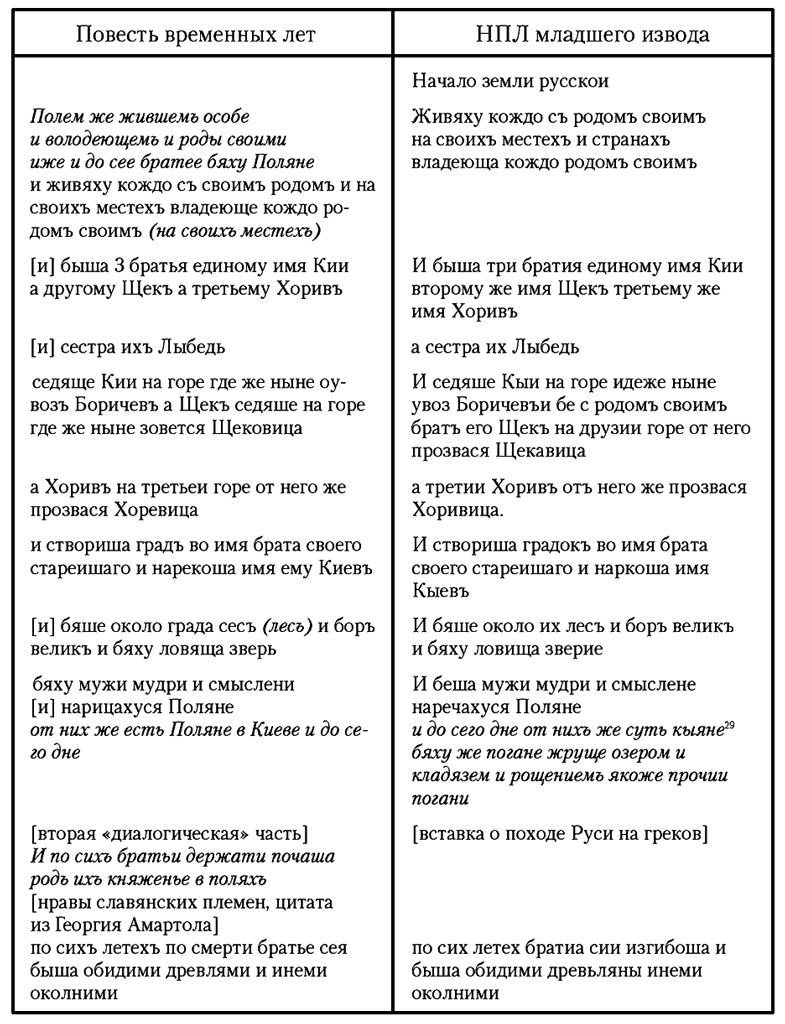

Рассмотрим первую часть повествования о Кие, которая отразилась как в ПВЛ, так и в Новгородской первой летописи младшего извода:

Эти тексты практически идентичны. Однако незначительные отличия все же позволяют отметить, что версия ПВЛ более «поляноцентрична»: в ней опущен мотив языческих обрядов, практикуемых полянами, зато «зачин» предания здесь связан с Полянским племенем; также в ПВЛ есть сообщение о «роде ихъ», т.е. роде Кия и братьев, который «держит княжение в полях», а в НПЛ это замечание отсутствует. Вслед за А.А. Шахматовым[30] можно допустить, что эти различия связаны с «редакторской» деятельностью новгородского и киевского летописцев. В целом же текст по сюжету прочно связан с «Полянским циклом» известий, от предания о хазарской дани вплоть до прихода в Киев Аскольда и Дира, и с циклом известий о нравах славянских племен. Дополнительные упоминания «братьев» периодически появляются в ходе именно этих повествований, при этом отдельные сообщения о роде братьев, державших княжение у полян, и об обидах, нанесенных полянам соседями, продолжают сюжет первой части «развернутого» известия о Кие. Легенда о Кие остается «точкой отсчёта» и для новгородской, и для киевской летописных традиций, оба летописца постоянно к ней возвращаются[31]. В связи с этим можно предполагать своеобразную «литературную циклизацию» сказаний о полянах и прочих племенах вокруг сюжета о Кие.

Как было отмечено, в ПВЛ и НПЛ «уникальны» только сообщения о роде Кия, принявшем княжение в племени полян (ПВЛ), и языческих обрядах полян (НПЛ). Они почерпнуты или из предшествующей летописной традиции, или из более развернутых повествований о Кие. Именно эти мотивы в наибольшей степени отвечают «идеологическим задачам» летописцев: «киевскому» необходимо доказать княжеский статус Кия, «новгородскому» — языческий характер обрядов полян. Но не стоит переоценивать «антиполянский» характер текста в НПЛ, поскольку здесь сохранено сообщение о «мудрых и смысленых» полянах. Скорее всего, летописцы черпали «подходящие» для их концепции мотивы из более обширного «фонда» сюжетов, связанных с полянами и Кием. Характерно, что эти «дополнительные» известия находятся вне развернутого текста сказания о Кие.

Совпадение основного текста предания об основании Киева в обеих летописных традициях и законченная композиция легенды[32] свидетельствуют о цельности исходного текста предания, который состоит из следующих мотивов:

1. Существование «до сеи братье» племени полян.

2. Место обитания каждого из братьев на «своей» горе и связь топонимов с их именами.

3. Основание города и наименование его в честь «брата своего старейшего».

4. Охота как вид деятельности братьев.

5. Происхождение полян от Кия и его братьев[33].

Основная функция Кия и его братьев в этой версии легенды — основание города Киева. Кроме того, они выступают прародителями, предками полян киевских.

Вторая часть рассказа о Кие читается только в списках ПВЛ. Ее композиция отличается «риторической» сложностью и по своей структуре является не повествовательной, как первая, а диалогической (полемической):

1. Кий — перевозчик через Днепр.

2. Опровержение:

а) поход Кия на Царьград;

б) честь от «неизвестного» императора;

в) попытка основать городок Киевец;

г) вражда местного населения.

3. Возвращение в Киев и смерть Кия и его родственников[34].

Эта часть летописного текста носит отчётливо выраженный авторский характер. Летописец сопоставляет две версии легенды с разными характеристиками Кия, опровергает предание о перевозчике, которое распространяют «несведущие», и приводит «квазиисторический» рассказ о Кие-князе и его походе на Дунай. Функция второй части известия о Кие очевидна: здесь летописец с помощью сравнения преданий доказывает его княжеский статус[35], отвечая на вопрос заголовка ПВЛ: «Кто в Киеве нача первее княжити»[36].

Первая часть текста ПВЛ о Кие (первое предание) состоит из последовательной цепочки эпизодов. Летописец перечисляет мотивы, не разворачивая их в сюжеты. Между тем с учётом общего замысла летописца, егo исторических задач и законченной композиционной формы этого нарратива, ясно, что сюжетообразующим мотивом первого предания является синойкизм полянских «родов» и основание города Киева. Эпизод происхождения полян в Киеве от Кия и его братьев играет роль дополнительного мотива. Эти два мотива полностью исчерпывают функцию предания в летописном тексте. Остальные детализирующие мотивы создают общий фон, исторический (мотивы 1-2) и символический (мотивы 3 и 4 подчеркивают княжеский статус Кия).

Второй рассказ о Кие представляет собой сравнительный анализ двух преданий. Первая часть состоит из одного мотива — образ Кия-перевозчика. Для второй части этого рассказа сюжетообразующим, несомненно, является мотив похода на Дунай. Два остальных мотива (основание города Киевца и недоброжелательность местного населения) составляют исторический фон, т.е. являются детализирующими. Дополнительным можно признать мотив смерти Кия и братьев, играющий роль финала повествования о Кие и перехода к новой группе сказаний о Полянском княжении (поворотная точка повествования о полянах). В целом летописец подбирает мотивы таким образом, что выстраивается последовательная картина эволюции социума полян от «родового» образа жизни до создания княжения. В следующем блоке Полянских сказаний летописец описывает регресс полян и их подчинение новым властителям.

Ещё один летописный текст, содержащий набор мотивов, — Введение к НПЛ, в основе которого, скорее всего, лежит введение к так называемому «Начальному своду»[37].

Основные мотивы таковы:

1. Название Киева в честь Кия.

2. Кий-перевозчик.

3. Кий-охотник.

Таким образом, во Введении к НПЛ перечислены основные мотивы, связанные с образом Кия, его «профессиональные функции». Отсутствует только «титул» князя, чрезвычайно важный для автора ПВЛ.

В качестве аналогии номинации города по имени его правителя-основателя летописец приводит примеры из всемирной истории: «Якоже древле царь Римъ, назвася и во имя его городъ Римъ и паки Антиохъ, и бысть Антиохиа велика и паки Селевки и бысть Селевкиа и паки Александрии и бысть въ имя его Александриа и по многая места тако прозвании быша грады в имена царев техъ и князей техъ»[38]. Отметим, что книжные библейские и античные примеры традиционно использовались русскими книжниками для верификации местных устных преданий. Цитата из Хроники Георгия Амартола иллюстрирует разнообразие языческих нравов разных, в том числе и славянских, племён[39]. В ПВЛ приведены примеры сбывшихся в прошлом знамений, аналогичных тому, что видели перед началом походов Всеслава Полоцкого[40], описаны деяния античных и библейских волхвов в сравнении с деятельностью волхвов, с которыми лично расправлялся информатор летописца Ян Вышатич[41]. Сообщение другого информатора, Гюряты Роговича, подтверждает текст Мефодия Патарского[42], а рассказ «ладожан» и посадника Павла — хронограф[43]. Славянские боги Сварог, Дажьбог, «Хорс-жидовин», «еленский старец» Перун — также «включались» монахами-книжниками в контекст древней истории[44].

Таким парадоксальным образом «литературно-историческое» обрамление почти всегда сопутствует рассказам, почерпнутым летописцами из мифоэпических источников. Это достаточно естественно в рамках логики летописцев: они стремились подтвердить авторитетными источниками правдивость своего повествования. Поэтому подробные литературно-исторические аналогии номинации Киева по имени его основателя и первого правителя косвенно подтверждают в их представлениях правдивость устной традиции, отразившейся в летописи.

Кроме более или менее развернутых известий в ПВЛ и НПЛ младшего извода содержатся отдельные упоминания о Кие и его братьях. В НПЛ младшего извода они несущественны: первое упоминание — о приходе Аскольда и Дира «по сихъ братии той» и второе, повествующее об обидах полян, дополняют основное повествование; последнее из этих сообщений вообще является связкой, вставленной летописцем для перехода к новому рассказу[45].

В ПВЛ упоминания Кия и его родственников встречаются в повествованиях о полянах и нравах других славянских племен. Все они в той или иной мере дополняют первую часть известия о Кие[46]. Но последнее упоминание Кия в известиях об Аскольде и Дире носит особый характер. Повествование имеет форму диалога. Аскольд и Дир спрашивают местных жителей о Киеве: «Чий се градок?». Им отвечают: «Была суть 3 братья Кий Щекъ Хоривъ иже сделаша градоко сь и изгибоша и мы седимъ родъ ихъ платяче дань козаромъ»[47]. В этом ответе сконцентрированы зачин и эпилог легенды о Кие, причем зачин приведен дословно (ср.: «и быша 3 братья единому имя Кии а другому Щекъ а третьему Хоривъ»).

Можно предположить, что легенда о Кие «удержалась» в традиции благодаря «привязке» к повествованию об Аскольде и Дире, а значит, и к самому масштабному циклу сказаний, посвященному князю Олегу Вещему[48]. Иногда такое включение рассказов славянских (древлянских) информаторов[49] усматривают в сугубо дружинных сказаниях о смерти Игоря и мести Ольги, однако веских аргументов в пользу такой версии нет. Эти мотивы дошли даже до Византии, поскольку эпическое описание смерти Игоря, бытовавшее в варяжской среде, было зафиксировано византийским историком и использовалось при переговорах греков со Святославом[50].

Как уже указывалось, в древнейшем летописании отразились три предания о Кие и его родственниках и четыре образа — старший брат (основатель города Киева), перевозчик, охотник, князь.

В основу первой части известия ПВЛ и введения к НПЛ положено предание о Кие — основателе города Киева и прародителе полян киевских. С этим преданием коррелирует образ Кия-охотника (мотив занятия охотой). В «полном» изложении предания (первая часть известия ПВЛ) Кий называется не князем, а только «старейшим братом»[51]. Это архаичное полянское племенное предание[52]. Видимо, еще более архаично предание, где Кий выступает перевозчиком через Днепр; оно также отразилось и в ПВЛ, и в НПЛ.

Отдельное предание связано с походом Кия на Дунай, встречей с загадочным императором и попыткой основать город Киевец и поселиться в нём[53]. Эта версия зафиксирована только в ПВЛ и серьёзно отредактирована летописцем. Здесь Кий постоянно титулуется князем.

Эти предания различаются и составом главных героев. В ПВЛ в предании об основании Киева Кий упоминается вместе с братьями и сестрой. В сказании о походе на Царьград он действует один[54]. Родственники появляются уже после возвращения Кия, в известии о его смерти, но это сообщение в ПВЛ завершает легенду в целом и скорее относится к первой части[55].

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что имена Кия и его сестры Лыбеди имеют надежную славянскую этимологию, а имена братьев скорее восходят к иноязычным традициям и однозначно не «дешифруются». В связи с этим можно высказать догадку, что объединение трех братьев произошло под влиянием более поздней троичной модели, концепта трех братьев-князей[56], а изначально существовала пара «прародителей полян» — Кий и Лыбедь[57]. В славянской культуре бинарные модели принадлежат к более архаичному мифологическому пласту, чем тернарные: Я. Банашкевичу на западнославянских материалах удалось проследить превращение двоичных моделей в трифункциональные[58].

Изначальность пары Кий и Лыбедь косвенно подтверждает и поздний славянский эпический материал. Этимология имени Кий явно отсылает к (пра)образу мифического кузнеца[59], а имя Лыбеди связано с рекой[60] (имена братьев Кия летописец сближает с топонимами, а имя Лыбеди — с реально существовавшим гидронимом). В исследовании славянского эпоса В.М. Жирмунский выделил мотив брачного союза кузнеца и девы воды: «Многие южнославянские песни рассказывают о женитьбе того или иного известного юнака на Виле или самовиле... водяной Виле («бродарице»[61]), которая во всех песнях является в образе девы-птицы («лебединой девы»), образ хорошо известный южнославянскому и русскому сказочному фольклору»[62]. В мифологии и эпосе других народов (например, германцев) образ водяной девы также чаще всего сочетается с образом кузнеца[63].

Сочетание мифологических подтекстов и их исторической интерпретации можно усмотреть в предании о Кие-перевозчике и в квазиисторическом предании о походе Кия на Дунай. С одной стороны, образ Кия-перевозчика «восходит к славянской мифологической традиции. Образ перевозчика, посредника между миром живых и мертвых, играл важную роль в индоевропейской мифологии (ср. Харона)»[64]. С другой стороны, уже летописец пытался «историзировать» это предание (ср. выше мнения Д. Шеппарда и С. Франклина, В.Я. Петрухина): «...бо бяше перевозъ тогда с оноя стороны Днепра, темь глаголаху на перевозъ на Киев»[65].

Можно предположить, что такой же «историзации» по образцу биографий древнерусских князей[66] подверглось сказание о походе Кия на Дунай. Мифологический подтекст этого сказания очевиден. Река Дунай с древнейших времен была ключевым локусом мифологии славян. С Дунаем связан значительный отрезок славянской истории; существует версия о дунайской «прародине» славянского этноса[67]. Для славянских книжников, Дунай — «пространственный и исторический рубеж, с которого начинается история и расселение славян»[68]. Исключительная роль Дуная в славянской мифологии была отмечена ещё в работе В. Ягича[69]; а подробно мифологические функции Дуная рассмотрены Д.А. Мачинским[70]. Для нас важно, что Дунай обычно обозначает воду вообще, воду как таковую, и исполняет символические функции воды[71]. Кроме того, Дунай — «далекая, незнакомая река»[72], граница между мирами живых и мёртвых[73]; переход через Дунай символизирует смерть[74].

Таким образом, переход Кия через Дунай может интерпретироваться как мифологическая смерть (которая и наступает после его возвращения в Киев) или поход в потусторонний мир. В таком случае образ «царя» может восходить к образу «хозяина иного мира», а его «честь»[75] означает возвращение обратно[76]. Это же подтверждает и отсутствие (табуация?) имени этого царя: «И приходившю ему ко црю якоже сказають [ко царю не свемы но токмо о сем вемы якож сказують] яко велик честь приялъ есть от цря при которомь приходивъ цри...»[77]. Вариант Ипатьевской летописи несколько отличается: «И приходившю ему къ цсрю не свемы но токмо о сем вемы якоже сказають яко велику честь приялъ есть от цсря которого не вемъ и при котором приходи цсри...»[78]. Как видим, здесь неизвестность (безымянность) царя особо подчеркнута и становится плеоназмом. Еще одним мифологическим концептом во второй части известия о Кие является образ Царьграда[79]. В заключение приведу полную типологическую аналогию гипотетическому «мифологическому преданию» о переправе Кия через Дунай и визите в «иной мир». В германской мифологии известно сказание о переезде через Дунай, которое легло в основу 25 увертюры «Песни о нибелунгах»[80]. Увертюра рассказывает о переправе войска Гунтера через Дунай, который является границей страны повелителя гуннов Этцеля. Переправу обеспечивает бывший перевозчик, «вассал» Гунтера Хаген. Для этого ему приходится найти и захватить ладью, убив предыдущего агрессивного перевозчика, а затем в одиночку устроить переправу. Решающую роль в решении этой задачи играют «вещие русалки» («weis Meerweib»), которые подсказывают Хагену, где искать ладью; они же в очередной раз предсказывают бургундам смерть на «том берегу»[81]. По контексту и стилистике описания видно, что поездка в страну гуннов имеет все признаки «путешествия в иной мир»; с самого начала бургунды знают, что будут убиты повелителем этой страны. Сюжет построен на основе очень архаичных мотивов: описание переправы гиперболизировано (за одну ночь на одной лодке Хаген переправляет многотысячное войско), Хаген крадет наряды у «дев реки» и в обмен на них получает информацию. Ритуальный характер поездки подчеркивает принесение жертвы реке — Хаген, желая проверить пророчество русалок о том, что из всех бургундов выживет только священник, бросает его в воду. Река не принимает этот дар, и священник выплывает. В более архаичном варианте, отраженном в «Старшей Эдде», поездка братьев Гуннара и Хёгни к повелителю гуннов Атли совершается через пограничный лес Мюрквид, хотя и там упоминается великая река Данп (Днепр)[82]. В древнескандинавской традиции можно найти еще одно сказание такого рода — «Песнь о Харбарде», сюжет которой построен вокруг перебранки перевозчика через пролив Харбарда (одна из инкарнаций верховного бога Одина) и аса Тора[83].

Как видно, и у славян, и у германцев пограничной рекой между мирами оказываются Дунай или Днепр. Совпадают и другие мотивы двух традиций: враждебность жителей берегов пограничной реки, особая роль вещих дев воды (ср. Лыбедь), ритуальный характер поездки, смерть или пытки вместо обещанных почестей, смерть после пересечения реки-границы. Архаичность сюжетов и явные признаки модернизации мифологического смысла ряда мотивов позволяют предполагать, что эти тексты восходят к германским и славянским преданиям о переправах времени Великого переселения народов.

Итак, с определенной долей вероятности можно предположить, что древнее мифологическое предание о Кие-перевозчике трансформировалось в историческое, в котором явно сохранились мифологические рудименты. Очевидно, что летописцу, который последовательно подбирал доказательства княжеского статуса Кия, было важно найти в устной традиции мотивы, совпадающие с традиционными для его периода представлениями о князьях. Между тем архаичная мифоэпическая традиция славянских племен значительно отличалась от дружинных сказаний раннефеодального периода, и поэтому авторам ПВЛ пришлось «аранжировать» подходящий фольклорный материал, «подгоняя» его под привычный княжеский образ.

Летописец знал и использовал мотивы трёх полянских преданий о Кие, на основе которых создал новый сюжет (эволюция полянского социума); часть мотивов использовались им непосредственно (основание города Киева), тогда как другие подверглись переработке или переосмыслению.

В заключение необходимо рассмотреть важный вопрос о носителях мифоэпической традиции, включавшей легенды о Кие и его братьях. Согласно ПВЛ, «от них же (Кия и его братьев. — А.Щ.) есть поляне в Киеве и до сего дне»[84]. В последнее время некоторые исследователи скептически относятся к этому сообщению, поскольку «выделение среди постоянного и давнего населения Киева этого времени (второй половины XI в. — А.Щ.) сколько-нибудь обособленной, обладающей собственным этнокультурным самосознанием полянской этнической группы представляется в высшей степени маловероятным»[85]. Этот вывод в основном строится на представлении о раннем стирании племенных особенностей, происходившем в течение X в.[86] Между тем большинство «племен» сохраняло (с разной степенью полноты) часть своих специфических социально-политических и культурных признаков и в XI в.[87]

Что касается «племени» полян, то оно вообще объявляется виртуальным книжным конструктом, «фантомом», не фиксируемым археологически[88]. Между тем еще в работах Ю.В. Готье были определены погребения среднеднепровского региона, которые можно связать с этой славянской группой[89]. Эти наблюдения подтвердил В.В. Седов[90], который отметил, что полянские погребения фиксируются на «небольшом правобережном участке от Киева до реки Рось». Отличительным признаком ранних полянских погребений можно считать трупосожжения на глиняных площадках и раннее распространение ингумации в подкурганных ямах. В целом «Полянские» древности вписываются в большую культурную область Правобережья Днепра, противостоящую Левобережному ареалу[91].

Этнокультурная история Среднего Поднепровья подробно реконструирована по погребальным памятникам А.П. Моцей[92]. Отличительной чертой погребений Среднего Поднепровья и Волыни является ранний (в начале X в.) переход к ингумации: так, в пределах Киева можно выявить ранние погребения IX-X вв., в том числе и трупоположения[93]. Позже специфика полян и волынян сохраняется: для них характерна ранняя подкурганная ингумация в ямах. Этот обряд можно считать отличительной «этнографической» чертой полян и волынян в X в.[94]; у их соседей древлян практиковалась ингумация на горизонте или в кургане выше горизонта.

Эти отличия от других славянских племен (северян, вятичей, древлян) объясняются, видимо, культурным, а возможно, и религиозным (распространение христианства[95]) влиянием Великой Моравии[96]. С Великой Моравией район Киева был связан постоянным торговым путем, который функционировал как раз в IX-X вв.[97] Кроме того, северная граница Моравии точно не определена, и, возможно, власть моравских князей достигала правобережья Днепра[98]. Отмечу, что население Среднего Поднепровья отличалось от других славянских групп и антропологически[99].

Таким образом, население Среднего Поднепровья (летописные поляне) обладало определенной культурной спецификой, которая сохранялась самое меньшее на протяжении X в. Окончательное стирание «диалектных» различий погребального обряда на Правобережье происходит только к середине XI в.[100] Унификация погребений, которые получают вид грунтовых могильников, фиксируется для всех правобережных племен только в XII столетии.

В самом Киеве и его округе в X в. археологически можно выявить правобережные (полянские), левобережные (северянские), хазарские и тюркские (салтовские) древности[101]. Похожий состав населения можно реконструировать на основе связанного с еврейской общиной Киева хазаро-еврейского документа X в., в котором определяется тюркская руна и, возможно, есть имя «Северята»[102]. Таким образом, возникновение Киева, скорее всего, шло путем объединения разноэтничных общин[103], которые стали основой для городских районов (кварталов)[104]. Среди них вполне могли быть и потомки полян[105].

Анализ текста ПВЛ позволяет констатировать, что самосознание летописца органично включало в себя наряду с религиозным (христианским) и общеплеменным (славянским) еще и частноплеменной (полянский) уровень: ранняя история славянских племен Нестора поляно- и киевоцентрична[106]. В летописи «поляне» или «поляне киевские» — определенная этническая (этносоциальная) группа. Согласно летописи, поляне обладают всеми компонентами этничности: самоназванием[107], набором специфических обычаев, чёткой доминантой Полянского сознания «мы — они» и определенной территорией[108]. Поэтому вполне возможно, что в конце XI в. часть населения Киева сохраняла представления о своем Полянском происхождении. Примечательно, что в предисловии к так называемому Начальному своду именно «русь» и «поляне» выступают в качестве «двух компонентов будущего синтеза, результатом которого становится Русская земля с центром в «Полянском» Киеве»[109].

Итак, в летописях, прежде всего в ПВЛ, отразились три версии легенды о Кие, которые были стержневой составляющей представлений о происхождении (и, соответственно, самосознания) одной из групп населения Киева и восходили к «племенным» преданиям жителей этого региона (полян). Вокруг легенды о Кие в летописи группировались другие предания о полянах и нравах соседних славянских племен. Авторы летописи обработали эти сказания в ключе «историзации» и демифологизации. Летописцы зафиксировали только базовые мотивы преданий, но в летописных текстах также сохранились рудименты, по которым можно реконструировать мифопоэтические сюжеты, плохо отраженные в раннеисторической традиции.

На основе проведенного анализа летописных текстов можно наметить «стратиграфию» преданий о Кие. Древнейший мифоэпический пласт отразился в семантике имен и топонимов, в некоторых аспектах образа Кия (охотник, перевозчик), в архаичных мотивах (пара «прародителей» — брат и сестра Кий и Лыбедь (кузнец и дева реки)[110], переправа через Дунай, встреча с «царем иного мира»). Второй пласт — племенные сказания, к которым, скорее всего, восходят образы родоначальников полян (трёх братьев и сестры), мотивы образования города, происхождения полян от трех братьев, смерти Кия и родственников (как пролог к началу деградации Полянского княжения). Третий пласт условно можно назвать «раннегосударственным» — на этом этапе предание о Кие «прикрепляется» к сказанию об Аскольде и Дире, а значит, включается в цикл сказаний о князе Олеге, т.е. входит в круг дружинной эпической традиции. Последняя обработка предания происходит при его включении в летопись, т.е. при создании официальной истории Древнерусского государства. На этом этапе отбираются подходящие для исторических и идеологических задач летописцев мотивы преданий, и на их основе создается единый сюжет — предыстория столицы нового государства, т.е. история полян.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

2. Сказание о дани

2. Сказание о дани За Почай с детьми угоняют мать, И толпою – жен, и гурьбой – сестер! За Почай, за Почай все, что можно взять, А что взять нельзя – то в костер! В. Максимов, «Это было на Почай-реке» Не так давно археологи открыли цепь белокаменных крепостей на высоких мысах

2. Сказание о дани

2. Сказание о дани За Почай с детьми угоняют мать, И толпою – жен, и гурьбой – сестер! За Почай, за Почай все, что можно взять, А что взять нельзя – то в костер! В. Максимов, «Это было на Почай-реке» Не так давно археологи открыли цепь белокаменных крепостей на высоких мысах

Легенда о трех братьях

Легенда о трех братьях В легенде о происхождении народов Великой Скифии, изложенной Геродотом (История, 4, 8–10), их предками названы три сына Геракла: Скиф, Гелон и Агатирс. Это предание надо понимать в том смысле, что все названные народы имели генетическое родство. «Скифы»

ЕГО СКАЗАНИЕ

ЕГО СКАЗАНИЕ В. Арсы. Тиция р. Менторы, гиманы, дудины, енхелеи, певцины. В кн. III, гл. 21. Об Иллирии. Арсы народ либурийский простирается до реки Тиция. Часть из них были менторы, гиманы, енхелеи, буны (дудины) (1), из которых последних Каллимах117 певцинами (2) именует, а ныне всех

О моих братьях

О моих братьях Пришло время поведать читателю еще об одной истории. На примере двух моих братьев я хотел бы показать — какова роль судьбы в жизни человека. За неделю до войны я получил последнее письмо от моего двоюродного брата Марка. Уже больше года он служил в Красной

Легенды об Отце и братьях

Легенды об Отце и братьях Согласно одной из легенд, отцом Сталина был не сапожник Виссарион Иванович Джугашвили, а князь Эгнаташвили, у которого мать Сталина служила экономкой. От позора Джугашвили вскоре покинул свою семью: любовный треугольник для восточного сознания

Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу* *Анонимное сказание

Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу* *Анонимное сказание Господи, благослови, отче! — «Род праведных благословится, — говорит пророк, — и потомки их благословенны будут». Так и свершилось незадолго до наших дней при самодержце всей Русской

Легенда о трех братьях, основателях города Кия

Легенда о трех братьях, основателях города Кия Академик И.Я. Марр в одной из своих статей[3] приводит армянскую легенду о трех братьях:«…А причина нахождения названных идолов в этом месте следующая: Деметр и Гисаней были князья индов и братья племенами. Они замыслили

«ИНОЕ СКАЗАНИЕ»

«ИНОЕ СКАЗАНИЕ» Первые попытки объяснить события Смуты предприняло правительство Шуйского (1606—1610). Выборному царю Василию Ивановичу предстояло продолжать политику прежних прирожденных московских государей после того, как со смертью Федора пресеклась династия

ДОЩЕЧКА Д 6 (О братьях-князьях - Славне и Скифе)

ДОЩЕЧКА Д 6 (О братьях-князьях - Славне и Скифе) Текст этой дощечки был опубликован А. А. Куром в журнале «Жар-Птица» за апрель 1958 г., с разделением на слова и довольно обширным коментарием исторического содержания, к которому мы вернемся ниже.Дощечка находилась в связке

Сказание о потопе — вовсе не еврейское сказание

Сказание о потопе — вовсе не еврейское сказание Но вот что особенно интересно: сказание о потопе вовсе не еврейское сказание, а значит, не «божье откровение». Оно пришло к евреям из другой страны, от другого народа. Оно записано в ассирийских книгах. И записано еще за

Сказание о Ермаке

Сказание о Ермаке Иртыш кипел в крутых брегах, Вздымалися седые волны, И рассыпались с ревом в прах, Бия о брег казачьи челны... К. Рылеев. «Смерть Ермака» Донские песни... Сколько их, величаво-задумчивых, тревожащих душу, приходилось мне слышать. Словно буйное разнотравье,

Сказание о Кремле

Сказание о Кремле Немало городов встречал я на жизненном пути — больших и малых, шумных и тихих, многоязычных и одноязычных, прекрасных и заурядных, утопающих в соловьиных садах и напоминающих выжженные солнцем асфальтовые пустыни… Есть города-младенцы,

Кое-что о «сводных братьях»

Кое-что о «сводных братьях» Утверждать, что гитлеровский и сталинский режимы — «сводные братья», как это делает Н. Сванидзе, можно лишь в случае недостаточно глубокого знания сути нацизма и коммунизма. По поводу псевдосхожести нацистского и коммунистического режимов

Сказание о безвизовке

Сказание о безвизовке УРА — СКОРО РАСЕЯНЕ БЕЗВИЗОВО В ЕВРОПКУ НАЧНУТ КАТАТЬСЯ!Все, так «любимые» Мишкой Меченым (ММ), Первым Запойным пРезидентом эРэФии (ЕБН), нынешним «гарантом» и «защитником» (ВВП) расиянских — стабильно проваливающихся в бездну небытия достигаемой