Безработные мастера

Безработные мастера

Падение Персеполя символизировало падение Персидской империи. В те считанные месяцы, что оставались побежденному царю и тем, кто столь бесславно пытался подменить его собою, империя лишена была крова. Она как бы возвращалась к кочевой жизни, из которой с таким блеском вышла более чем за два века до того.

Между тем итоги политического и культурного двухсотлетнего ее развития были поистине замечательны. Созданная скитальцами по рождению, империя объединила и подчинила азиатские земли, протянувшиеся на 3000 миль. Не располагая сколько-нибудь развитой художественной школой, она оформила свое имперское мировоззрение и обрела собственный стиль, организуя таланты чужестранных художников. За 200 лет она создала архитектуру и скульптуру, которые заняли подобающее место во всемирной истории искусств и навсегда остались там под славным именем «искусство Ахеменидов».

Все это по воле македонских захватчиков превратилось однажды ночью в дым. Империя погибала, и никому не было дела до ее искусства. Войско на марше не занимается поощрением художеств, даже если это войско Великого Александра. Множество мастеров Персии обречено было на длительное безделье. Податься им было некуда. На западе, где процветало искусство эллинов, они оказались бы лишними. На северо-восток? Но все еще неустойчивый, варварский быт скифов и парфян не испытывал нужды в их мастерстве. «Александрии», которые завоеватель разбрасывал на своем пути, даже легендарная «тысяча бактрийских городов», упомянутая Юстином, имели, должно быть, вид и потребности вполне первобытные. Если там и строили, то своими, греческими силами. Только в одной стороне слабо светил луч надежды — в стороне, куда вели давно проторенные торговые пути. Там, а Индии, была столетиями налаженная городская жизнь, и только там могли они рассчитывать на признание и того рода покровительство, какое было привычно художникам Персии. Их ожидания полностью оправдались уже вскоре после смерти Александра в 323 г. до н. э. Вот почему именно в том направлении потянулись бездомные мастера. Память об этом исходе до сих пор сохраняется в государственном гербе Индии.

Эта поразительная миграция культуры, оставившая глубокий след и в истории и в монументальном искусстве, оказалась весьма важным, хотя и не прямым, последствием разгрома Персии греческими войсками. Коротко говоря, историческая обстановка была такова: в 326 г. до н. э. Александр повернул в обратный путь, из Индии в Вавилон. Завоеванные области он превратил в сатрапии; управлять ими должны были индийские раджи и македонские офицеры. Подробности в данном случае несущественны, достаточно сказать, что вся система очень скоро развалилась и, видимо, не была восстановлена до смерти Александра. Судьба этих территорий была решена заново, когда в 323 г. в Вавилоне и в 321 г. в Трипарадизе его генералы делили империю, и азиатская часть досталась Селевку Никатору. Правда, лишь десять лет спустя тот выпутался, наконец, из интриг и ссор затянувшегося раздела и смог заняться своим Востоком. И только в 305 или, вероятно, в 304 г. до н. э. Селевк готов был встретить череду новых и опасных событий, которые теперь угрожали ему в Северо-Западной Индии.

Там после похода Александра резко возобладали захватнические устремления. Они оформлялись по не существующему уже ахеменидскому образцу, но непосредственным стимулом были, несомненно, впечатления от македонской агрессии. Существование второго, непосредственного, источника вдохновения может быть подтверждено, если мы примем рассказ Плутарха о том, как юноша Андракотт, в котором нетрудно признать будущего императора Чандрагунту Маурья, увидел самого Александра и был поражен этой встречей. «Говорят, — как пишет Плутарх, — впоследствии [он] часто повторял, что Александру ничего не стоило довершить свое намеренье…», то есть стать хозяином Северной Индии. Состоялась их встреча в действительности или нет, но известно, что между 325 и 320 гг. до н. э. этот самый Андракотт, или Чандрагупта, приступил с немалой энергией и успехом к созданию империи. Подробности опять-таки не имеют для нас значения, и все же события эти следует изложить, пусть вкратце.

Чандрагупта из рода Маурьев[38] служил в войсках царя Нанда в небольшом царстве Магадха на реке Ганг, в местности, называемой теперь Южный Бихар. Он не поладил со своим повелителем, взбунтовался, потерпел неудачу и вынужден был спасаться бегством. Кажется, его поддержали в Пенджабе. Он вторгся в Магадху с запада, одолел царя и узурпировал его трон. Мы не знаем, как удалось ему впоследствии расширить пределы этого не слишком обширного царства. Однако когда Селевк явился сюда и предъявил права на индийские сатрапии Александра, его встретила грозная армия во главе с царем Чандрагуптой. После пробы сил Селевку пришлось уступить все земли на индийской стороне Гиндукуша. Сын и преемник Чандрагупты распространил свою власть далеко на юг Индии. Царство Магадха стало империей Маурьев, величайшей империей Индийского полуострова вплоть до нашего времени.

Поначалу новая империя представлялась более политическим, нежели культурным, объединением. Не было еще ни искусства, ни архитектуры, которые могли бы назваться маурианскими. Был контур империи, который еще только предстояло заполнить.

Династия Маурьев должна была решать в основном ту же проблему, что и Ахемениды за 200 лет до того. Теперь, однако, средства для решения этой проблемы были под рукой. Здесь, в новой индийской империи, нашли приют мастера погибших Суз, Экбатан, Персеполя. Здесь не знали монументального искусства, тем настоятельнее была потребность в нем — в искусстве, которое воплотило бы религиозные и светские идеалы на имперском уровне, в чем молодое государство Маурьев испытывало настоятельную потребность. Здесь, в среднем течении Ганга, вот уже два века длилось этическое, духовное брожение, апостолы буддизма и джайнизма создавали тут великие морально-философские системы, которым, повторяю, недоставало лишь зримой формы, адекватного материального выражения. Художественный этот пробел стоит того, чтобы задержаться на нем.

Индийское изобразительное искусство до эпохи Маурьев в течение столетий было по существу и по преимуществу фольклором. Типичный его продукт — терракотовые фигурки людей и животных, вылепленные более или менее талантливо, часто выразительные, всегда декоративные, но по своему духовному значению равные игрушке или амулету. На фоне зрелой индийской мысли это искусство кажется детским. Тоже и архитектура, насколько известно, не дала ко времени Будды почти ни одного сооружения, которое мы без натяжки могли бы назвать монументальным. Фортификационные постройки Раджгира (VI в. до н. э.) в южных холмах Патны сложены прочно, но кладка их груба и беспорядочна. Современные им дома Хастинапура в верховьях Ганга и Каусамби, возле устья Джамны, свидетельствуют об известной строительной сноровке, и все же в них нет и намека на понимание архитектуры как самостоятельной эстетической ценности. Правда, сведения, которыми мы располагаем, неполны уже потому, что образцы деревянного зодчества до нашего времени не сохранились.

Совершенно очевидно, что монументальная архитектура появляется в Индии лишь при династии Маурьев, вскоре после похода Александра, и появляется при весьма замечательных обстоятельствах. Около середины V в. до н. э. столица Магадхи была перенесена из Раджгира на более удобную и плодородную равнину, в район нынешнего города Патна, где в то время река Сон впадала в Ганг. Именно здесь, в Паталипутре, на месте которой еще за три четверти века до того была поставлена пограничная крепость, обосновался в 322 г. до н. э. мятежник и похититель престола Чандрагупта Маурья. Ровно через 20 лет после соглашения обоих царей, индийского и греческого, сюда же, ко двору Маурьев, прибыл Мегасфен, посол Селевка. Для нас, историков, это большая удача, потому что Мегасфен, человек наблюдательный и аккуратный, записал все, что увидел в Паталипутре. И еще большей удачей оказалось то, что отрывки его записей, достаточно вразумительные, сохранили для нас позднейшие писатели, в особенности Страбон (I в. до н. э.) и Элиан (III в. н. э.).

Мегасфен пишет, что город Паталипутра был вытянут на девять и одну пятую мили в длину и простирался вширь на одну и две трети мили; укрепления его состояли из широкого, в 200 ярдов, рва и деревянного палисада с бойницами для лучников, с 570 башнями 64 воротами. Продолговатые его очертания указывают на то, что город, как и современная Патна, бесконечно тянулся вдоль берега Ганга. Весьма значительные ею размеры, даже со скидкой на преувеличение или неточность, убеждают в том, что город строил император Маурьев, а не его скромные предшественники из династии Нанда. Во дворце императора все было устроено так, «чтобы вызвать восхищение, и ни богатые Сузы, ни великолепные Экбатаны не могли бы с ним состязаться. В парках тут гуляют павлины и фазаны, нарочно к тому приученные, и есть растения, которые увидишь только здесь… и тенистые рощи, и цветущие луга, и ветви деревьев, искусством садовника замысловато сплетенные… Также есть прекрасные бассейны и в них рыбы удивительной величины и совсем ручные». Словом, это был типичный персидский «парадиз», и постройки его претендовали на сравнение с дворцами персидских царей. Можно не сомневаться, что именно по этой модели устраивал свою резиденцию Чандрагупта. Недаром его молодая империя приютила стольких художников одряхлевшей и погибшей империи Ахеменидов.

Археологам досталось не так уж много от былой роскоши Паталипутры. Но и это немногое подтвердило выводы, которые позволяют сделать исторические сведения. Уже пробные и довольно бессистемные раскопки 1896 г. открыли на территории столицы Маурьев капитель колонны знакомого нам ахеменидского стиля. Ступенчатый импост, волюты, расположенные по обеим сторонам капители, и пальметта в центре вполне соответствуют персидскому прототипу. Если не по действительному времени создания, то по стилю капитель эта должна быть отнесена к самому началу пересадки иранского искусства в Северную Индию. Кроме того, были найдены две ножки каменного трона того же ахеменидского типа, вырезанные в виде крылатых львов и отполированные до блеска, как это было принято у мастеров Персии. В 1912 г. произведена еще более решительная попытка обнаружить маурийскую Паталипутру. Эти раскопки, как и предыдущие, не отличались строгостью метода, однако теперь удалось обнаружить часть зала, где стояло 80 (а может, и больше) колонн высотою в 20 футов, так же как в колонных залах Персеполя. Обломки этих колони сохранили тщательную полировку, которая в Индии характерна именно для эпохи Маурьев и заимствована, как уже говорилось, у персидских камнерезов, которые, возможно, в свою очередь поглядывали на полированные мраморы греческих городов Малой Азии. Значительное расстояние между колоннами — 14 футов — предполагает деревянные потолочные перекрытия. Деревянные конструкции перед колоннадой, очевидно, поддерживали снизу платформу или монументальную лестницу вроде персепольской, которые было бы рискованно возводить без искусственной опоры на здешнем неустойчивом грунте. Возобновленные в 1955–1950 гг. раскопки дали «большое количество осколков полированного песчаника (видимо, фрагменты архитектурных деталей) и в том же слое образец искусства эпохи Маурьев — поврежденное скульптурное изображение лежащего Нанди, быка Шивы. Здесь, возможно, была еще одиночная колонна, от нее остался обломок полированного песчаника 6 на 3 фута, украшенный шнуром перлов и типичной персидской пальметтой». Данные, как видим, не слишком обильные, но все же и они указывают на то, что крупное это сооружение представляет собой персидский диван, или ападану, зал для приемов, а настойчиво повторяющиеся «иранизмы» свидетельствуют об импорте художественных идеи и самих художников.

Добавим, что раскопками частично обнаружены и деревянные укрепления, о которых писал Мегасфен. Две линии деревянных столбов высотой в 15 футов, отстоящие на 14,5 фута одна от другой и соединенные своего рода полом и кровлей из поперечных бревен, прослежены на довольно значительном расстоянии и тянутся далее, «почти бесконечно», как показалось археологам. Может быть, это был проход внутри земляного вала или, что вероятнее, деревянная конструкция была заполнена землей и оказывалась, таким образом, наружной облицовкой. Укрепления подобного типа не имеют аналогий в Индии, хотя Мегасфен отмечал, что у индийцев «все города на берегах рек и морей построены из дерева, ибо, построенные из кирпича, они не могли бы достаточно долго противостоять дождям, с одной стороны, и, с другой, речным потокам, когда те выходят из берегов. Но города, поставленные на возвышениях, где паводок им не опасен, строят из глины и кирпича». Видимо, фортификация Паталипутры в отличие от экзотического колонного зала характерна для Индии. В остальном же формирующее влияние зрелого искусства Персии на незрелый индийский экспериментализм очевидно.

Влияние это отнюдь не замыкалось в пределах царского дворца и города, чему найдется немало подтверждений. Такова, например, скальная культовая архитектура, процветавшая в течение целого тысячелетия со времен великого царя Маурьев Ашоки в гористых районах Центральной Индии. Наиболее ранний храм (среди датированных) находится в горной местности Барабар милях в сорока к югу от Паталипутры. Это искусственные пещеры, вырубленные в гнейсе и оформленные внутри наподобие древних деревянных храмов. Все они круглые или вытянутые в плане с купольными и килевидными сводами, зеркально отполированными, опять-таки на персидский манер. Сохранились надписи, из коих явствует, что около 250 г. до н. э. Ашока, внук Чандрагупты Маурья, передал этот храм аскетам адживика[39], соперничавшим с буддистами и джайнистами. Сам Ашока исповедовал буддизм, и царственный его дар лучшее доказательство религиозной терпимости, которую он декларировал в своих многочисленных эдиктах, в том числе и тех, уже известных нам, что найдены в далеком Кандахаре.

Существенно, что подобные храму Барабара скальные сооружения не встречаются в Индии до эпохи Маурьев. Зато в них можно усмотреть генетическое родство с гробницами, вырубленными в персидских и индийских скалах в VII в. до н. э. или даже ранее. Видимо, Ашока усвоил персо-мидийскую традицию, приспособив ее к индийским нуждам и представлениям. Чрезвычайно напоминает местные постройки из дерева и тростника уже самый древний храм в Барабаре, хотя он и отмечен прикосновением персидской строительной техники (вспомним полированные поверхности камня). Другой скальный храм, Ломас Риши, представляет собой продолговатый сводчатый зал, в который ведет отделанная под дерево дверь индийского стиля, украшенная резьбой и скульптурой, исполненной весьма тщательно и с большим мастерством. Еще одно пещерное сооружение, Судама, выглядит как зал с коробовым сводом; в дальнем углу зала находится святилище, имитирующее в камне круглую хижину с дощатыми стенами и тростниковой кровлей. Все это, разумеется, отполировано до зеркального блеска. Поздняя скальная архитектура гораздо более изыскана, но и тут мы постоянно отмечаем удивительное свойство индийского мышления — способность перенимать, преображая.

Говоря о пещерных храмах, следует отметить и другие черты индийского строительства эпохи Маурьев, указывающие на его близость к ахеменидской архитектуре. Правда, говорить придется скорее о волнующих намеках, нежели о точных и недвусмысленных указаниях. Как в Индии, так и в Персии архитектурное мышление определялось ведущим строительным материалом — деревом и необожженным кирпичом. В обеих странах камень использовали только как более прочный материал для передачи форм, заранее и досконально разработанных в дереве. Конечно, индийцы и персы были достаточно искусными мастерами, имея дело с простой прямостоящей конструкцией, то есть, решая относительно несложную проблему распределения вертикального веса с наименьшим боковым отклонением. Но в целом для их построек типична одна особенность, а именно: детали из камня не выглядели обязательными в архитектурно-декоративной системе здания, они не обусловлены конструктивными требованиями или художественной традицией. Бесспорно, это сходство может оказаться случайным, несмотря на всю его очевидность. Продолжим, однако, сравнения. Херцфельд пишет: «Мидийские каменщики, желая изготовить лестницу, колонну или окно, составляли из отдельных камней некое нагромождение, отвечавшее их замыслу размером и очертаниями, после чего тесали из этой рукотворной скалы то, что требовалось. Так поступает скульптор, вырубающий фигуру из монолита. Объект не разделяли на структурные элементы, с тем чтобы придать каждому форму, продиктованную их назначением. Ремесло иранского каменотеса никогда не удалялось от своего истока — обработки цельной скалы». Он добавляет также, что у греков «форма всегда функциональна. Этот принцип совершенно незнаком иранской архитектуре». Все это очень напоминает приемы индийских мастеров. Вплоть до средневековья здесь складывали храмы из неотесанных каменных блоков и затем придавали им задуманную форму (см., например, постройки средневековой Ориссы; впрочем, традиция восходит к более ранней эпохе). Храм, воздвигнутый на поверхности земли отличался от высеченного и скале тем, что для первого нужно было добыть в карьере и доставить на строительную площадку материал, а также тем, что оформить здание требовалось не только внутри, но и снаружи. Так, в индийском зодчестве наметился разрыв между искусством камнереза и замыслами архитектора, что придавало демонстративный, вызывающе независимый характер скульптурному декору. Это в лучшем случае. Но бывали и худшие, когда здание понимали — позволим себе сравнение из нашего быта — как альбом для марок или афишную тумбу. Персидские рельефы не казались столь пышными и причудливыми, быть может, из-за их известной статичности. Хотя нередко и там боги, цари, воины и данники бредут нескончаемой торжественной процессией вопреки логике архитектурных пространств, частью которых, и отнюдь не самой существенной, они были задуманы. Впрочем, это не относится к рельефам лестниц.

И еще одно замечание о персидском наследстве, доставшемся Индии Маурьев. Мы уже говорили о том, что Ашока использовал придорожные скалы и стены домов для пропаганды своих политических и этических идеалов. Думается, и тут не обошлось без влияния Ирана. Царских надписей, выбитых на камне или металлических досках, Индия не знала до Ашоки, они появляются здесь только в его правление, начиная с 257 г. до н. э. Однако Бехистунская, или Бисутунская, надпись Дария I в Западной Персии датирована 518 г. до н. э. Грозные директивы и хвастливые мемории персидских деспотов совсем не похожи на мягкие, хотя и настойчивые, призывы императора-буддиста, но способ явно заимствован и, разумеется, преображен.

Рисунок 22

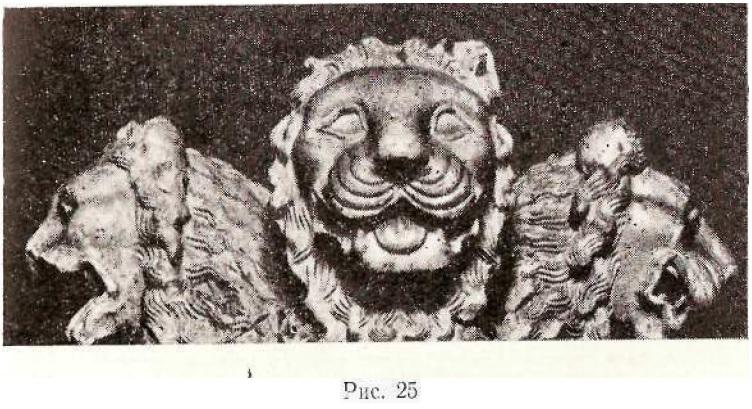

К этому ряду культурных заимствований можно причислить знаменитые песчаниковые колонны, которые воздвигал Ашока уже после того, как принял буддизм. Всего колонн было не менее тридцати; скульптурная их символика достаточно ясно давала понять, с какой целью они установлены. Все же некоторые из них император позднее снабдил надписями, содержавшими благочестивые увещания, подобные тем, что известны нам по его же большим наскальным эдиктам. К тому времени, если не раньше, такие колонны были прямо связаны с проповедью буддийской веры и морали. Возможно, первоначальное их значение не было столь конкретным. Сооружение одиночных колонн, бесспорно, местная традиция. На классическом Западе памятники такого рода встречаются до времен Римской империи. Правда, культовые обряды минойского Крита включали поклонение столпу. Известна также колонна между двумя геральдическими львами над воротами в Микенах; символическое значение этой колонны, датированной приблизительно XIII в. до н. э., до сих нор не получило сколько-нибудь удовлетворительного истолковании. В Индии же памятные деревянные столпы воздвигали и в XIII в. до н. э. и, может быть, еще раньше. Уже ведическая литература сообщает об этих посвятительных йупа. Их могли ставить также в ознаменование победы или других важных событий. Столп в индийской космологии означал ось мироздания, соединявшую небо и землю. Согласно древней легенде, высоко в Гималаях есть озеро, из глубин его каждое утро восходит гигантский столб, вершина которого поддерживает трон солнечного божества; он достигает зенита и во второй половине дня начинает медленно погружаться в сумрак священных вод. Кругом озера стоят четыре изваяния — лев, лошадь, бык, слон — стражи четырех сторон света. Эти мифологические представления отразились, например, в сложной капители времен Ашоки — Сарнатхской, ныне ставшей государственной эмблемой Индии. Четыре грозных персидских льва, которые казались еще более грозными, когда глаза их сверкали драгоценной инкрустацией, поддерживали солнечный диск, что должно было выражать мировой порядок (рис. 25). Львы установлены на круглой абаке[40], но широкому ребру которой расположены четыре других, второстепенных, солнца и четыре изображения упомянутых животных. Возможно, колонны Ашоки целиком связаны с его буддизмом, но их символическое значение восходит к самым древним индийским традициям.

В то же время архитектурные и скульптурные особенности этих колонн явно заимствованы. Несмотря на то что нигде, кроме Индии эпохи Маурьев, такие колонны не встречаются до III в. до н. э., тем не менее элементы, их составляющие, указывают на влияние искусства Ахеменидов. Все они отполированы по-персидски, до блеска, все суживаются кверху, имея средний диаметр 3 фута и высоту более 40 футов. У них нет каннелюр, как у персепольских, но колонны в Пасаргадах тоже не каннелированы. Базы отсутствуют, зато есть лотосовидные колоколообразные капители, напоминающие канители Персеполя. Над ними круглая абака несет изваяние какого-нибудь из четырех мифологических зверей или, как в Сарнатхе, группу львов, державших первоначально священное колесо из золоченой бронзы. Эти львы — во всяком случае с капители Сарнатха — явились в Индию прямо из ахеменидской Персии (рис. 20), а туда из Ассирии VIII и VII вв. до н. э. (прекрасные ассирийские образцы можно увидеть на резной слоновой кости, найденной профессором М. Е. Л. Маллованом в Нимруде на берегах Тигра). Но не в Ассирии начинается генеалогия этих царственных геральдических зверей; мы обнаруживаем их еще далее, в классическом искусстве Восточного Средиземноморья, в частности на гомеровских львиных воротах в Микенах. На всем этом громадном протяжении времени и пространства они сохраняют фамильное сходство, лишь слегка измененное местными художественными вкусами.

Надо отметить, что по сравнению со своими родичами, весьма натурально изображенными на ассирийских рельефах (знаменитые «Львиные охоты»), и столь же выразительными быками, слонами и лошадьми буддийской скульптуры, с которыми они находятся в тесном соседстве и композиционной взаимосвязи, львы Сарнатхэ нее же более условны, геральдичны, и это резко отделяет их от мира повседневности. Такая трактовка объясняется, конечно, тем, что лев — традиционный символ царского достоинства и власти; самого Будду именовали «львом из рода Шакия». Архаический и возвышенный образ, закрепленный многовековой практикой искусства, не располагал художника к свободе вариации. Но мне приходило в голову и другое соображение. Бык, лошадь, слон — все это привычные домашние животные и модель, легко доступная художнику. Иное дело лев. Теперь их здесь немного, сотни две на небольшом участке, на западе Индийского полуострова, хотя, конечно, в те времена львы обитали во многих районах Индии. Но, считался ли лев редкостным или вполне заурядным хищником, моделью он был неудобной, слишком подвижной и свирепой. Перед художником открывались две возможности — или следовать традиции, или быть съеденным. Автор геральдической группы Сарнатха выбрал, по-видимому, первую. Как бы там ни было, по тон или по иной причине, но геральдическая трактовка льва победила.

При всем сходстве с персидскими прототипами львиная капитель из Сарнатха обладает некоторыми специфическими местными чертами. Для нее, как и вообще для скульптуры эпохи Маурьев, характерна мягкая, плавная моделировка форм, что и заставляет нас приписывать авторство ученику-индийцу, а не учителю-персу. Особенность эта еще заметнее в другой сарнатхской капители, снабженной персидскими волютами, хотя всадник на одной ее стороне и слон на другой явно изготовлены в Индии (быть может, II в. до н. э.). Капитель того же типа из Паталипутры с волютами, шнуром перлов и пальметтами гораздо ближе к старым иранским образцам и может быть отнесена к периоду не позднее III в. до н. э. К этому раннему маурианскому периоду можно отодвинуть и фрагмент из полированного песчаника, о котором говорилось, также имеющего шнур перлов и пальметты и найденного в нижнем слое того же участка раскопок в 1955 г. Эллинистические аналогии тут возникают не менее легко, чем персидские, и все же непосредственным источником влияния следует считать, конечно, архитектуру Ахеменидов.

Капители… Я перелистываю труды по истории индийской архитектуры и с III в. до н. э. вплоть до средневековья вновь и вновь встречаю эпитет «персепольский», когда речь заходит о капителях, венчающих колонны вырубленных на степах скальных храмов Индии Формы подобные лотосу и колоколу, что персы позаимствовали для украшения своих колонн на западе, в Египте, стали основной характеристикой первого известного нам индийского архитектурного ордера, как бы он ни варьировался или, лучше сказать, индианизировался в зависимости от места и времени. В этом нет преувеличения. Древнейшие образцы индийского деревянного зодчества не обнаружены, а потому я позволю себе повторить, что до персепольских событий Индия не производила ничего такого, что по праву могло бы именоваться архитектурным стилем; и опять же повторяю, что цвет персидского искусства, пересаженный с катастрофической внезапностью, свойственной иногда силам истории, в индийскую почву, ожил и процветал там долгие годы. Так в иную эпоху и при других обстоятельствах еще более тонкая и разнородная смесь субклассических идей Ренессанса дала жизнь и силу многим побегам европейского искусства.

Явление это весьма замечательно, и его нужно подтвердить примерами. Паталипутра была уже к 300 г. до н. э. блестящей столицей, однако найденные при ее раскопках памятники архитектуры не удалось пока точно датировать. Поэтому наиболее ранним фактом разработки персидских традиций приходится считать монументальные колонны Ашоки. О них мы говорили. Сто лет спустя и менее двух столетий после похода Александра персидские черты окончательно закрепляются в индийском строительстве. В конце II в. до н. э. (скорее даже в 100 г.) в Центральной Индии, в городе Беснагаре, был воздвигнут каменный столп, почти во всем подобный колоннам Ашоки. Установил его в честь Васудевы (Кришны) индианизированный грек Гелиодор, прибывший сюда посланником от Антиалкида, правителя Таксилы, грека по рождению или, может быть, только по имени. Беснагарский столп завершен, как положено, персидской лотосовой капителью, а ствол его в одной части длины огранен фасетами, в другой же прорезан каннелюрами, что заставляет вспомнить канеллированные колонны Персеполя. Позднее украшенные вертикальными желобами колонны встречаются часто, а то, что мы не находим ранние образцы, — не более как случайность.

К тому же периоду, судя по надписям, относятся восточные ворота ступы, буддийского священного памятника в Бхархуте, тоже в Центральной Индии. Теперь эти ворота находятся в Индийском музее в Калькутте. По сторонам их стоят две колонны, каждая из четырех граненых стволов, собранных в «пучок» и увенчанных «персепольскими» капителями, которые соединяются и поддерживают скульптуры — пару львов и пару быков с человеческими головами. Поиски их прототипа приведут, конечно, в Ассирию, но для нас важно, что посредником и в этом случае была Персия. А массивный надвратный акротерий[41], с его длинными каменными листьями жимолости напоминает о другом скрещении художественных идей — греко-ахеменидском. И надпись на воротах, вполне в духе этого сложного культурного единства, сделана письмом кхарошти, которое создавалось на основе арамейского алфавита, принятого в ахеменидской Персии, и получила широкое распространение в пограничных районах Северо-Западной Индии со времен Ашоки.

Изображения зверей на импостах капителей — одна из важных частей персидского наследства. Индия приняла его, и это свидетельствует в равной мере о чуткой восприимчивости наследников и обаянии чужеземного мастерства. В персидском строительстве балки архитрава опирались на импостные плиты, положенные на ребро, что и отличало их от квадратных импостов классических западных ордеров. Нередко концы этих продолговатых импостных блоков вырезали в виде передней части тела какого-нибудь животного; так образовались протомы, то есть сдвоенные, спиной к спине, изваяния животных, богато представленные в Персеполе и других городах империи Ахеменидов (ср. рис. 8). Их индийскую версию можно видеть, например, в чайтье, пещерном храмовом зале в Карли, к юго-востоку от Бомбея, построенном, как полагают, в конце I в. до н. э. Здесь колоколовидные капители, несколько огрубленные потомки персепольских, завершены ступенчатыми импостами, по краям которых вместо протом изображены слоны и лошади с восседающими на них мужскими и женскими фигурами. Они увешаны драгоценностями, их позы, их формы насквозь индийские, и только исходная архитектурная идея напоминает о другой, далекой земле. Добавим, кстати, что колонны, несущие эти канители, опираются на широкие чашеподобные базы, возможно, связанные происхождением с ахеменидскими торовидными базами из Ай-Хапума. В Карли перед входом в чайтью стоят еще две довольно примитивные колонны с колоколообразными капителями и каменными львами позднего, но все же узнаваемого стиля Ашоки.

Проходили века, но «персепольская» капитель не исчезала. Неподалеку от Дели, в мечети Ктуб стоит привезенный откуда-то в незапамятные времена железный столб, поставленный, как сообщает надпись на нем, в память могущественного царя Чандры, вероятно Чандрагунты II (375–413 гг. н. э.) из династии Гупта (рис. 27). Столб посвящен индийскому богу Вишну, и можно предполагать, что некогда вершину его украшала статуя человеко-птицы, на которой Вишну имел обыкновение ездить верхом. Что касается происхождения лотосовой или колоколовидной капители столба, то оно очевидно. Между прочим, железо, из которого отлит столб, не поддается коррозии, что и поставило его в ряд всемирно известных технических чудес. Аналогичные железные балки храма XIII в. в Коиараке (Восточная Индия) вышли, вероятно, из той же мастерской.

Рисунок 28

Можно привести и еще примеры — в Центральной Индии, в Санчи (V в. н. э.), и в Западной Индии, в Бадами (VI в. н. э.), мы снова встречаем достаточно характерные «персепольские» канители с продолговатым импостом. Здесь, однако, традиционный иранский ордер все более видоизменяется и растворяется в стихии безгранично плодовитого индийского воображения — недаром буйные джунгли были его колыбелью. Так пепел Персеполя постепенно утрачивал животворящую свою силу, но это заняло почти тысячу лет, а это немалый срок. Соблазнительно, хотя и бесполезно, размышлять о том, что могло бы произойти, если бы раны, полученные Александром в 333 г. до н. э. в битве при Иссе, оказались смертельными. Наверное, в течение следующего тысячелетия индийская культура приобрела бы какие-то иные черты и многое, что мы узнаем и чем восхищаемся в храмах и городах старой Индии, не появилось бы никогда.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Иностранные мастера

Иностранные мастера Новой и несомненно самой важной «статьей ввоза» в эпоху Ивана III стал, выражаясь по-современному, импорт мозгов и технологий. Прижимистый Иван Васильевич не скупился, когда нужно было заманить в Москву опытных чужеземных специалистов самого

МАСТЕРА И ПОДМАСТЕРЬЯ

МАСТЕРА И ПОДМАСТЕРЬЯ В январе 1708 года в Москву прибыли в закрытом возке четверо людей, закутанных до ушей в медвежьи шубы. Это были типографщики из далёкого города Амстердама: почтенный словолитец Антон Тильманс, он же Де-мей, почтенный наборщик Гендрик Сильбах,

В гостях у мастера

В гостях у мастера Старый мастер жил неподалеку от Палаццо делла Канчеллерия. К нему в гости меня привели мои римские приятели. Витторио был не простым изготовителем сувениров. Статуэтки «матери-волчицы», всевозможных богов и покровителей Древнего Рима он создавал

Безработные, воры, молодые авантюристы

Безработные, воры, молодые авантюристы Ночь с 29 на 30 января 1933 года. Эрнст Рем совещается со своими лейтенантами в отеле «Кайзерхоф». Из окна — в каких-нибудь ста метрах — он видит решетчатую ограду здания рейхсканцелярии. Рем — коренастый здоровяк с расплющенной

Мастера слова

Мастера слова САПФО (род. ок. 612 г. до н. э. – ум. ок. 572 г. до н. э.) Великая древнегреческая поэтесса, глава музыкальной и поэтической школы. …Ее настоящее имя – Псапфо, что значит «ясная». Увы, в биографии этой великой женщины далеко не все ясно. Жизнь поэтессы – это лишь

4. Мастера Ренесанса

4. Мастера Ренесанса Во Франции, конечно, не было недостатка и в городских жилых постройках цветущего стиля раннего ренессанса. Орлеан, город Луары, шел впереди в ряде блестящих примеров. Каменные постройки, вроде так называемого дома Агнесы Сорель и дома Франциска I с его

15. МАСТЕРА

15. МАСТЕРА В личности Лоренцо легко угадываются черты, унаследованные им от деда Козимо и, далее, от отца Пьеро; что же касается художнического темперамента и воли к созиданию, то ими он обязан своей матери Лукреции. Такова генетика — но это только начало. Лоренцо вырос в

Глава 15 Безработные шпионы

Глава 15 Безработные шпионы Надо сказать, что в Москве и Лондоне по-разному оценивали боеспособность иранской армии. И. Сталин вначале высказывал сомнения относительно ввода войск в Иран, так как считал иранскую армию достаточно сильной и хорошо вооруженной и не был

Дом корабельного мастера

Дом корабельного мастера Наименование объекта. Дом корабельного мастера Федосея Скляева.Маршрут следования. Обратить внимание на дом № 30 по Дворцовой набережной.Остановка у объекта. Остановиться напротив дома № 30.Элементы показа. Показать фасад дома и панораму реки

Оружейные мастера

Оружейные мастера Оружие всегда было, есть и, наверное, будет своеобразной мужской игрушкой. Приятно ощутить в руке внушительную тяжесть хорошего карабина, приложиться щекой к прикладу и послать пять-шесть пуль прямо в «яблочко». Благодаря изобретению Людвига Нобеля

Каменных дел мастера

Каменных дел мастера Пожалуй, не найдется в истории человечества кочевых народов, которые, осев, создали бы нечто выдающееся в архитектуре.Так уж повелось, что кочевники либо присваивают себе архитектурное наследие покоренных оседлых народов, либо не поднимаются в своем

С кем вы, мастера культуры?

С кем вы, мастера культуры? Действительно, идеи демократии, либерализма шли в Россию из Европы. Великая Французская революция вслед за европейским всколыхнула и русское общественное сознание. Но взаимодействие этих идей с русской почвой было куда сложнее, чем принято

Смелость мастера

Смелость мастера Заказ поступил на Московскую ювелирно-часовую фабрику (это был первый орден, который делали не на Монетном дворе). Но сразу же возникли трудности. С платиной не было проблем, алмазы взяли из царского фонда, а вот нужных рубинов для лучей красной звезды не

Мастера слова

Мастера слова Сапфо (род. ок. 612 г. до н. э. – ум. ок. 572 г. до н. э.) Великая древнегреческая поэтесса, глава музыкальной и поэтической школы.…Ее настоящее имя – Псапфо, что значит «ясная». Увы, в биографии этой великой женщины далеко не все ясно. Жизнь поэтессы – это лишь

Галерных дел мастера

Галерных дел мастера Создание отечественного регулярного военного флота началось в 1696 г. с постройки на верфи в селе Преображенском первых 22 галер, предназначавшихся для второго Азовского похода.Еще летом 1694 г. Петр перед своим отъездом из Архангельска заказал