Что было до пожара

Что было до пожара

Если мы пожелаем рассмотреть фон событий, описанных в первой главе, нам придется взглянуть на запад и проделать это не однажды. Разрушитель Персеполя был македонец, однако охотно я назвался бы греком. Разве не претендовал он на то, что ведет свой род если не от самого Зевса, то по крайней мере от Геракла? Родословная шедевра, который он превратил в руины, также связана если не с Западом, то с ближайшими соседями Запада — Ассирией и Двуречьем. Это был последний, самый восточный, а теперь и самый красноречивый, памятник такого рода. Те, кто строил Персеполь, намеревались переместить Восток в Европу. Напротив того, те, кто уничтожил Персеполь, продвигали Европу на Восток, что дало неожиданный для них результат — персидская культура не исчезла, а только была оттеснена в еще более восточном направлении[10]. Пока все это происходило, в мире складывались новая политика и социология, новый широкий взгляд на жизнь, и орудием этой евразийской революции оказался юнец двадцати с небольшим лет, явившийся с дальнего Запада.

Было уже сказано, что пламени над Персеполем предшествовало сожжение в 480 г. до н. э. другой столицы — Афин, тогда наиболее цивилизованного города Европы. События эти общеизвестны, они стали классикой в более поздние века, и мы напомним о них вкратце.

В том году (еще одна дата, которая имела решающее значение для истории) огромные армии Ксеркса заполонили маленькое государство Аттику, поставив тем самым под угрозу будущее всего континента. Очевидно следуя двусмысленным указаниям Дельфийского оракула, возвестившего, что Зевс оборонит греков деревянной стеной, большинство горожан укрылось на кораблях, на которых они впоследствии громили персидский флот при Саламине. Но простодушные жрецы и храмовые прислужники поняли буквально слова оракула и остались на Акрополе, сложив кругом него грубую бревенчатую стену. Персы, как сообщает Геродот, заняли соседний холм Ареса, Ареопаг, и атаковали оттуда баррикаду пылающими стрелами. В конце концов они проникли внутрь ограды, перебили защитников, разграбили храм и сожгли Акрополь дотла.

Упомянутый храм мог быть первым вариантом Эрехтейона, но более вероятно, что это было здание, известное нам как Парфенон. В то время эта главная святыня и сокровищница Афин возводилась заново из мрамора и обнесена была легковоспламеняющимися лесами. Спустя одно поколение архитекторы Перикла достроили Парфенон на старой платформе, западная сторона которой все еще хранит следы огня, зажженного Ксерксом. А барабаны прежних колонн можно видеть в боковой стене Акрополя; после изгнания персов их использовали и качестве строительного материала. Подобно Персеполю, Акрополь являет нам свои раны.

Раны эти нанесены были не только Акрополю, не только Афинам. След разрушений тянулся за персами по всей Аттике. Им ненавистны были прежде всего храмы. И те, что избежали ярости Ксеркса, вскоре были сокрушены военачальником его Мардонием. Пожары полыхали вновь и вновь. Тридцать лет после персидского нашествия стояли всюду на этой земле почерневшие руины, взывая к отмщению. Накануне решающей битвы при Платеях, после которой в 479 г. до н. э. персов изгнали из Европы, греческие патриоты объединились, забыли ненадолго свои споры и торжественно поклялись не восстанавливать эти скорбные монументы.

Целых тридцать лет после Платей афиняне исполняли свою клятву. Развалины Акрополя и других храмов тщательно сохранялись по всей Аттике, наподобие британской резиденции в Лакнау. Несомненно, это было удобно для развития послевоенной экономики, так как прежде всего нужно было восстанавливать сельское хозяйство, строить корабли и оборонительные укрепления. Но к середине столетия выросло новое поколение. Люди, достигшие тридцатилетия к 450 г. до н. э., уже не были участниками греко-персидских войн. Более того, можно предположить, что им смертельно надоели боевые воспоминания дедов и отцов. В наше время мы хорошо узнали, сколь тягостны подобные реликты, выпавшие из контекста событий и не успевшие обрести величавую отстраненность истории. Платейская клятва потеряла смысл и наконец была забыта. Возникли новые настроения. Пришло время наводить порядок.

И совершилось чудо — настал тот редкий миг в жизни нации, когда соединяется все ради создания шедевра. Общие настроения точно совпали во времени с приходом великого человека, наличием средств и благоприятной ситуацией.

Великим человеком был, разумеется, Перикл, достаточно ясное представление о котором дали нам Фукидид и Плутарх. Личная доблесть делала его поистине «первым аристократом Афин». Не так уж редко ставились под вопрос его решения и рекомендации, и все же именно в нем воплотились весь разум и все мечты афинского возрождения. Духовный наследник тиранов шестого столетия, он действовал в условиях демократии, во многом предвосхищая методы наиболее просвещенных автократов послеалександровской эпохи. Он был гениален и покровительствовал гениям.

С точки зрения моралистов, гении склонны к рискованным поступкам. Делосская лига сконцентрировала всю казну на священном острове Делос, чтобы легче было охранять ее в случае нового нашествия. В 454 г. до н. э. Перикл перевел это, по тем временам несметное, богатство в афинский Акрополь. Так, праведным или неправедным путем были изысканы средства для прославления города, который вместе со Спартой возглавил некогда сопротивление захватчикам, а теперь предавался расточительному самопочитанию. Мы не будем требовать пересмотра дела, не будем настаивать на том, что всю делосскую казну должно было употребить на бесполезные приготовления к войне, которая не угрожала более государству. Факт остался фактом — средства нашлись.

И момент благоприятствовал. В первую половину V столетия до н. э. греческое искусство с нарастающим ускорением миновало последние фазы архаики и к 450 г. остановилось на пороге новых воплощений. На Олимпию (запад Пелопоннесского полуострова) платейская клятва не распространялась. Там священные руины не преграждали путь прогрессу искусства. В 471 г. государство Элида отняло Олимпию у Писы, которая до того контролировала этот город и его доходы; тогда-то и началось здесь строительство нового огромного храма Зевса. Строили его до и после 460 г., то есть меж разграблением персами афинского Акрополя и восстановлением Парфенона. Прославленные статуи Олимпийского храма сохранились достаточно, чтобы можно было судить о пластике Греции именно того периода, когда развитие аттического монументального искусства находилось в застое. Скульптуры храма Зевса воплотили дух этого межвременья — все еще несколько напряженные, ортостатичные, они моделированы вяло, соотношения тел и драпировок неясны; этим статуям все еще недостает свободы и уверенности. Тем временем в Афинах назревало искусство смелых и высокоодаренных ваятелей — Мирона, Пифагора, Поликлета и др. Настало время появиться Мастеру, тому, кто собрал бы воедино и спутанные нити и составил бы из них совершенный узор. Пришло время для Фидия. Если бы он или Перикл жили на двадцать лет раньше или позже, благоприятный момент был бы упущен.

Итак, настроения, человек, средства, время — сколь безупречна их синхронность! Не будем больше рассуждать об этом, но вспомним замечание Плутарха о поразительных успехах Перикла и его коллег и о необычайной быстроте, с какой успехи эти были достигнуты: «Тем более удивления заслуживают творения Перикла, что созданы они в короткое время, но для долговременного существования. По красоте своей они с самого начала были старинными, а по блестящей сохранности они доныне свежи, как будто недавно окончены: до такой степени они всегда блещут каким-то цветом новизны и сохраняют свой вид не тронутым рукою времени, как будто эти произведения проникнуты дыханием вечной юности, имеют нестареющую душу». Мы добавим только, что любой перевод этих слов покажется неуклюжим по сравнению с лаконизмом и страстью греческого оригинала.

Разумеется, как нередко случалось в истории, во всем этом есть парадоксальный подтекст. Вдохновение греческих художников полно и окончательно (чего не следует недооценивать) выразилось в самом великолепном греческом храме лишь после того, как заморский агрессор беспощадно уничтожил прошлое и бросил будущему не менее беспощадный вызов. Греки ответили на него, сосредоточив в одном пункте все таланты и все достояние народа. В свое время мы увидим, как полтора столетия спустя разрушители Персеполя окажут такую же услугу Востоку. Куртизанка из Аттики и ее повелитель, подобно Ксерксу, не ведали, что творят. Намереваясь отплатить Ксерксу тою же монетой, они, как он, закладывали основы новой культурной эпохи. Однако прежде чем вновь обратиться к событиям на Востоке, вглядимся еще раз в их западный фон.

Когда Ксеркс, восседая на троне под холмом против Саламина, увидел гибель своего флота, строители все еще трудились над великим дворцом, который был начат при его отце в Персеполе. Там, возможно как в Сузах, где, но знаменитой надписи Дария 494–490 гг. до н. э., «мастера, которые тесали камень… были ионяне и лидийцы…», на Ксеркса работали малоазиатские греки задолго до тех несчастных калек, что заступили скорбной толпою путь Александра, когда он вошел в Персию. Не исключено также, что главным скульптором Персеполя был грек Телефан, о котором Плиний («Естественная история», XXXIV, 68) говорит, что, хотя он и считался мастером, равным Поликлету, Мирону и Пифагору, произведения его практически неизвестны (на Западе), «поскольку работал он исключительно в царских мастерских Ксеркса и Дария». Такого рода наднациональный обмен был обычен в азиатском мире, включая времена ислама; он происходил несмотря на войны, различия в идеологии и политике, вопреки любым соображениям верности и престижа. Об этом полезно вспомнить и в данном случае.

Однако прежде всего следует сказать несколько слов о характере персидского искусства эпохи Ахеменидов. Персы искони были кочевниками и ремеслами владели в той мере, какая была необходима кочевому народу. Ни архитектуры, ни монументальной пластики они не знали и поэтому оказались в затруднительном положении, когда между 559 и 529 гг. до н. э., вдохновленные великим Киром, завоевали пространства от Средиземноморья до Мидии с весьма разнообразной по составу средне-восточной цивилизацией и внезапно ощутили на своих плечах всю тяжесть огромного мира. Лидия и Кария, Ликия, Вавилон, греческие города малоазиатских окраин, да еще добрая часть когда-то обширной Ассирийской державы, которую вместе с Тигром, естественной ее осью, захватили в конце предыдущего столетия мидийцы в союзе с Вавилоном. Это была непомерная ноша для народа, привыкшего передвигаться налегке, ноша, подобная той, что взяли на себя кушанские кочевники в Индии и Афганистане в сходных условиях I и II вв. н. э., а также той, что досталась мусульманским полчищам в Азии, Африке и Европе в VII–VIII вв. н. э. И она не сделалась легче от того, что Камбиз, сын и наследник Кира, добавил к ней Египет.

Первой задачей было овладеть (в течение жизни одного поколения) важнейшей долей наследства, то есть зрелой и весьма цельной ассирийской культурой. Решение этой задачи предопределялось тем, что в основных своих идеях Персидское государство оформилось как истинный преемник Ассирийского государства. Образы Ассирии одухотворяли персидское монументальное искусство. Но их влияние было умерено двумя обстоятельствами. Во-первых, не будучи ассирийцами, персы видоизменяли, пусть бессознательно и не полностью, унаследованные ими чужие традиции. Во-вторых, уровень мастерства персов не соответствовал требованиям времени и они в какой-то мере попадали в зависимость от иноплеменных мастеров — индийских, лидийских, египетских, мидийских — всех, кого они, как мы знаем, нанимали.

Современная наука пыталась установить степень воздействия ионийских и греческих мастеров на ассиро-персидское искусство в Сузах и Персеполе. Скульптура ассирийцев — это по преимуществу рельеф, более или менее плоскостной, работающий скорее контуром, нежели объемом. Генри Фрэнкфорт метко назвал его «форсированной графикой». Драпировки было принято изображать упрощенно, в двух измерениях. Впрочем, они щедро украшены орнаментальной резьбой. В то же время сюжеты рельефов отличаются живостью и разнообразием; картины охоты, войны, домашнего быта выразительны и говорят о тонкой наблюдательности тех, кто их создавал.

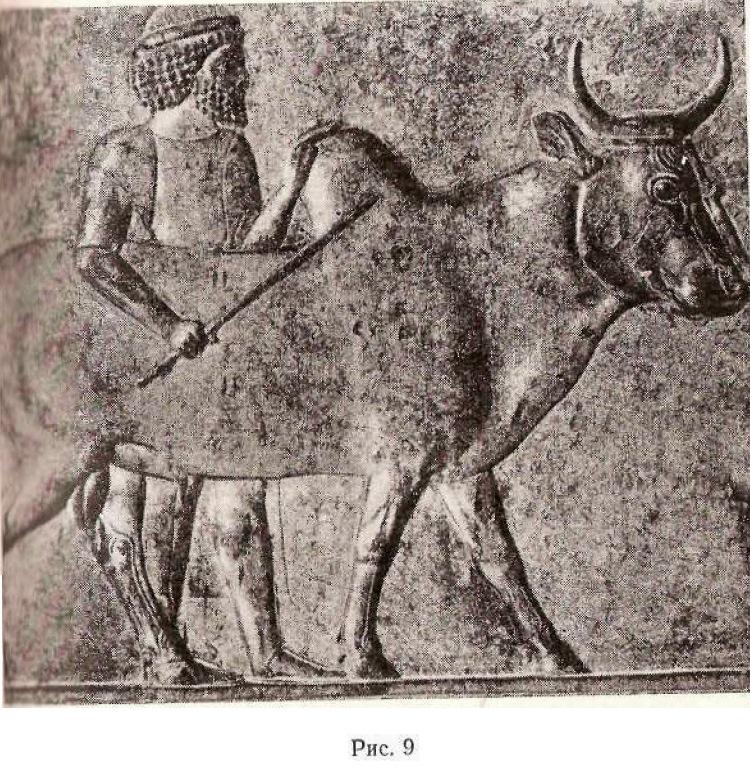

Все это мало похоже на пластику Персеполя, где монотонно повторяются фигуры и сцены парадных лестниц. Они говорят лишь о богатой дани, приносимой царю (рис. 9), о казарменном величии императорского двора; они бесконечны, как трафаретный узор, и сравнивают их обычно с повторяющимся узором восточных ковров. Мы не обнаружим здесь ничего «эллинского», перед нами символ безликой жесткой иерархии; можно сколько угодно выводить эту декоративную скульптуру из Ассирии, ссылаясь на манеру или характерные детали, но вся она проникнута персидским духом.

И все же эти рельефы обладают некоторыми чертами, которые могут быть приписаны влиянию греческого запада. Таково, например, очевидное их тяготение к трехмерности, объемности. Формы животных и людей, складки одежд выявлены решительно; рельефы Персеполя, несмотря на утомительную ритмичность, несравненно более скульптурны, чем любой из ассирийских. В рамках древневосточного понимания пластики это может выглядеть как греческий импорт.

Рисунок 7

Да, может. Однако, когда мисс Гизела Рихтер с явным одобрением цитирует Кумарасвами, по мнению которого «ахеменидское искусство… с документальной точностью подтверждает реальную и тесную связь Европы и Азии», — нам не по пути. Я убежден, как бы активно ни проявился тот или иной греческий элемент в искусстве Персеполя, какую бородатую эллинистическую физиономию ни нацарапал бы греческий экспатриант на каменной туфле Дария (рис. 2), мы обнаружим лишь малую крупицу подлинно греческого в этих гигантских фризах, на которых бесстрастно маршируют фигуры данников, в этих величавых колоннах, похожих на пальмовые стволы, что все еще возвышаются на платформе дворца. И когда другой ученый пишет, что «немало, должно быть, греческих ремесленников работало здесь и мастера, приспособившего привычную им систему образов к космополитической пышности персидской империи, следует признать художником и обладателем незаурядной творческой фантазии, не уступавшим творцу парфенонского фриза Афин», я, как это ни прискорбно, не могу согласиться с ним. Парфенон и Персеполь во всем противоположны. Архитектурные идеи, лежащие в основе каждого из них, обусловлены двумя различными, абсолютно несхожими направлениями общественной мысли. Правда, на стенах обоих зданий в одно полустолетие, хотя и по-разному, были увековечены официальные шествия — но более ничто их не объединяет.

По существу, значительны здесь именно различия между персидским и греческим художественным стилем. Подводя итог, заметим, что создатели Парфенона кажутся очень свободными людьми. Панафинейский фриз точно игра; он полон блистательных побед и поразительных ошибок, которые могли позволить себе лишь великие мастера, тех ошибок, что долго еще стимулировали искусство менее одаренных художников. На этом фоне скульптура Персеполя (даже делая скидку на известную архаичность методов) выглядит так, словно ее создавали узники, работавшие под стражей. Они изображали не живых людей, но только типы, творения их чужды эмоций, утомительно безлики. Греки — насквозь европейцы, персы — азиаты[11]. Правда, в VI в. до н. э. греки Анатолийского побережья довольно долго находились под самодержавной властью персов и лидийцев и действительно кое-чем обязаны были Азии. Политическая дисциплина, наложенная на них азиатским образом жизни, несколько ослабленная, впрочем, свободой мореплавания, несомненно, способствовала организации городского быта и развивала склонность к самопознанию, сложившуюся в научную систему такого уровня, какого континентальная Греция достигла только через сто лет. Что же касается искусств, то после VII в. связи с Востоком почти ничем не обогатили греческую пластику и архитектуру. Греков переполняла жажда жизни, сквозь заблуждения и грубые промахи прокладывали они свой путь к художественному совершенству. Персы же были педантичны, они познали все, они были удовлетворены, и взять у них было нечего. Не исключено, что сложные прямоствольные капители Персеполя находятся в одном ряду с капителями Старой Смирны VII в. до н. э. и Массалийской сокровищницы Дельф VI в. до н. э. и органически связаны с ними. Допустимо также видеть в них прототип более поздних капителей стоек Аттала в Афинах и некоторых других построек. Если так, то вопрос — кому все-таки принадлежала роль вдохновителей, ионянам или персам? — может стать предметом академических дискуссий. Мы оставим эти подробности и скажем еще раз, что классические художественные формы дряхлого Востока и мужающего Запада не многим обязаны друг другу.

В ту весеннюю ночь 330 г. до н. э., когда пламя окрасило небо над Персеполем, македонские факелы были поднесены к давно приготовленному погребальному костру. В Персеполе погибла вся средневосточная цивилизация, для которой прошли времена творческих порывов, если она вообще испытывала их когда-нибудь. Эра великих империй, Персидской и Ассирийской, завершалась. И не случайно эти унылые бесконечные вереницы тщательно вытесанных и отполированных солдат и сикофантов по обеим сторонам дворцовых лестниц напоминают нам погребальное шествие.

Тем не менее дальнейшее покажет, что это был еще не конец. Придет время, и неистощимые недра Центральной Азии вновь извергнут толпы скитальцев; мы увидим, как они явятся на персидские земли и установят новые плодотворные связи с классическим Западом. А задолго до них наследники ахеменидской культуры по странной прихоти судьбы двинутся далее на восток за Александром и там, за горами, обретут убежище, где им будет оказано неожиданное покровительство.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

После пожара

После пожара Свадьбу играли не в Москве. К этому времени с Москвой произошло еще одно несчастье. В ней случился пожар, каких прежде не бывало.Лето 1365 года выдалось необыкновенно жарким. Все кругом: и крыши домов, и вялые листья растений — покрылось серой пылью.Первой

Часть IX НА УГЛЯХ ВЕЛИКОГО ПОЖАРА[251]

Часть IX НА УГЛЯХ ВЕЛИКОГО ПОЖАРА[251] Выйдешь в горы — трупы лежат. Выйдешь к морю — трупы плывут. Из японской

Часть IХ НА УГЛЯХ ВЕЛИКОГО ПОЖАРА[252]

Часть IХ НА УГЛЯХ ВЕЛИКОГО ПОЖАРА[252] Выйдешь в горы — трупы лежат. Выйдешь к морю — трупы плывут. Из японской

Стратагема № 5. Грабить во время пожара

Стратагема № 5. Грабить во время пожара Четыре иероглифа Современное китайское чтение: чэнь / хо / да / цзеПеревод каждого иероглифа: Использовать / пожар / заниматься / грабежСвязный перевод: Грабить во время пожара.Сущность: Извлекать выгоду из нужды, трудностей,

52. На грани мирового пожара

52. На грани мирового пожара Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем, Мировой пожар в крови Господи, благослови! А. Блок Корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы. Ядро Добровольческой армии. Эти части, названные по именам погибших военачальников, были особыми,

102. Угли погасшего пожара

102. Угли погасшего пожара Как вокруг большого потушенного костра еще ползут во все стороны языки пламени, так и после поражения Врангеля еще продолжала полыхать на юге гражданская война. В Подолии между поляками и советскими войсками держалась 40-тысячная армия Петлюры,

Со времени пожара до наших дней

Со времени пожара до наших дней Вскоре после сожжения Персеполя Александром Македонским в 330 г. до н. э. территорию, на которой он был расположен, вновь заселили персы. Некоторые дворцы (например, постройка Н) наскоро отстроили, для того чтобы в них можно было поселиться, а

8.6. Петух — символ пожара и войны

8.6. Петух — символ пожара и войны В Махабхарате «ПЕТУХ — символ огня, пожара, войны (ср. „пустить красного петуха“)» [77], т. 4, с. 598. Б.Л. Смирнов правильно отметил близость символики ариев = юриев со славянской. Оказывается, в войсках ариев знак петуха помещался на некоторые

Со времени пожара до наших дней

Со времени пожара до наших дней Вскоре после сожжения Персеполя Александром Македонским в 330 г. до н. э. территорию, на которой он был расположен, вновь заселили персы. Некоторые дворцы (например, постройка Н) наскоро отстроили, для того чтобы в них можно было поселиться, а

После пожара

После пожара Однажды от сальной свечи загорелась Москва.Во время пожара во дворец ворвался неизвестный человек в рясе, впоследствии оказавшийся священником Сильвестром, и крикнул Иоанну:– Ты во всем виноват!– Я не поджигал! – сказал твердо Иоанн. – Напраслину

Глава I ЗАРЕВО РОССИЙСКОГО ПОЖАРА

Глава I ЗАРЕВО РОССИЙСКОГО ПОЖАРА Харбин…Конец 1916 года… Все ближе и ближе были драматические события, опрокинувшие сложившийся привычный уклад жизни не только в этом городе, как по мановению волшебной палочки выросшем за несколько лет на земле Китая в полосе отчуждения

После пожара 2. Индо-греческие города

После пожара 2. Индо-греческие города Независимо от конечного результата раскопок в Ай-Хануме — а если удастся более или менее завершить их, материал безусловно окажется ярким и разнообразным — можно смело утверждать, что города южных областей Афганистана и

Средства для тушения пожара

Средства для тушения пожара Некий превосходный и заслуживающий доверия автор в своей «Русской истории» сообщает о применяемых в Петербурге средствах тушения пожара, что они столь хороши, как едва ли где-либо еще. Император Петр Алексеевич для этого распределил

При зареве нечаянного пожара

При зареве нечаянного пожара Наверное, лучше всего богатым и знатным жилось в XVIII веке и в первой половине XIX века. Особняки-палаццо, красивая мебель, домашний театр, много книг в переплетах с золотым тиснением, много праздников — балы, застолья, карточные сражения. И при

«Все это было, было, было…» Судьба семьи спецпереселенцев из Нижнего Поволжья

«Все это было, было, было…» Судьба семьи спецпереселенцев из Нижнего Поволжья Анна Молчанова, Анна Носкова П. Первомайский Сысольского района Республики Коми, научный руководитель Т.А. Попкова О замысле работы и авторах воспоминанийНесколько лет подряд мы, две