Глава четвертая СТРАСТЬ К ТЕАТРУ

Глава четвертая

СТРАСТЬ К ТЕАТРУ

Идеи Шиканедера. Театр литературный и театр народный. Бургтеатр. Реализм на сцене. Нестрой и сатирический театр. Раймунд и поэтический театр

Для Вены стал великим тот день, когда в ней обосновался необыкновенный Эмануэль Шиканедер, обессмертивший себя как автор либретто Волшебной флейты. Изобретательный организатор зрелищ, он очень точно понимал, какой театральный жанр больше всего нравится жителям столицы: смесь музыки с феерией, или мюзик-холл, который и прославит этого постановщика, дебютировавшего в компании бедных бродячих музыкантов. Став богатым и знаменитым, Шиканедер изобразил полный превратностей ранний период своей жизни в оперетте, названной им Веселая нищета. Действительно, достаточно плачевным было положение людей театра во времена, когда не существовало специально построенных и регулярно действовавших театров и компаниям бродячих комедиантов приходилось устраиваться на несколько дней, а то и часов во дворе какой-нибудь гостинички и давать там свои спектакли.

Идеи Шиканедера

Бродячие труппы обычно состояли из превосходных артистов; каждый из них должен был обладать многочисленными талантами, поскольку в репертуар входили и драма, и комедия, и опера, и оперетта, и даже фарс, и любой из актеров должен был уметь работать во множестве амплуа. Каждый вечер играли какую-нибудь новую пьесу, и приходилось петь, танцевать, произносить трагические монологи, получать удары палкой, изображая драку. Сам Шиканедер прославился одинаково блестящим исполнением ролей как первых любовников, так и благородных отцов, как трагических героев, так и крестьян в какой-нибудь шутовской постановке.

Шиканедер понимал, чего ждет публика, и давал ей это: он по самой своей природе был «человеком театра». Тем, кто упрекал его в использовании легковесных эффектов, рассчитанных главным образом на зрителей галерки, он отвечал: «Моя единственная цель — работать для кассы театра и, понимая, что именно дает наилучший результат, наполнять одновременно и зал, и кассу». Гениальный новатор, Шиканедер, который всегда учитывал непостоянство публики, приходившей на спектакль, чтобы развлечься, изобретал роскошные постановки, создавая иллюзию реальности с помощью сценической техники и включая в спектакли огромные массовки.

Работая над постановкой драмы Миллера Граф Уолтрон, он включил в нее передвижения войск и военные состязания, сопровождавшиеся музыкой с военными фанфарами, воспроизводить которые на сцене, хотя они и фигурировали в сюжете, автор вовсе не собирался и, уж конечно, этого не требовал. Шиканедер соединил все это так ловко, что «музыка в некоторые моменты, казалось, слышалась откуда-то издалека, а потом внезапно разражалась громом прямо за занавесом, заставляя зрителей подпрыгивать в креслах от страха и создавая атмосферу ужаса и тревоги, вполне соответствовавшую духу довольно мрачной пьесы Миллера».[51] Все это, однако, не мешало Шиканедеру включать в свой репертуар великие современные романтические драмы, такие, как произведения Лессинга, Шекспира, Шиллера и даже Семирамиду Вольтера.

Работая с великими авторами, он, разумеется, сдерживал свою бурную инициативу, проявившуюся, например, при постановке драмы Терринга Агнесса Бернауэр. Актер Веллершенк, игравший роль предателя, настолько вошел в роль и исполнял ее с такой убедительностью, что потом его поносили прохожие на улицах города и даже чуть не убили в какой-то пивной, отождествив с его персонажем Висдомом. Самой эффектной была сцена, в которой Агнессу топили, сбросив с моста в реку. Во время одного из представлений, не в силах видеть, как погибает невиновная, зрители повскакивали с мест с криком: «Спасите ее! Утопите Висдома!» Оценив ситуацию, Шиканедер, всегда готовый к любым уступкам, лишь бы сохранить порядок в театре, вышел на сцену и объявил, что на этот раз, в порядке исключения, чтобы удовлетворить публику, утопят Висдома, а не нежную Агнессу. Довольные зрители разразились аплодисментами и криками «ура».

Шиканедер открыл «великую эпоху» венского театра благодаря очень верному инстинкту, позволявшему ему понимать, чего ждет публика. Он ставил на сцене прекрасные литературные произведения: Разбойников, Севильского цирюльника, Короля Лира, Клавиго, Отелло, Гамлета, Минну фон Барнхелъм, Ромео и Джульетту, но аранжировал все так, чтобы постановка была зрелищной, в духе его собственного понимания театрального действа. В драме Иоганна Эвальда Смерть Бальдура он с невероятной изобретательностью вывел на сцену «кавалькаду валькирий», а в Великом Прево показал ошеломленной публике турнир на острове.

Постановки на открытом воздухе давали возможность вводить в спектакль целые толпы статистов. Шиканедер поставил Графа Уолтрона с показом кавалерийских атак, лагеря из двухсот палаток и с таким количеством действующих лиц, что их оказалось чуть ли не больше, чем зрителей. Он даже сочинил оперетту под названием Шар, главным героем которой должен был стать аэростат, пилотируемый его изобретателем Лютгендорфом, но, к большому разочарованию театрального кассира, аэростату ни разу не удалось взлететь.

Мастерским ходом этого, полного смелых, оригинальных идей «продюсера» было содружество с Моцартом, сочинение вместе с ним Волшебной флейты и постановка ее в фантастических египетских декорациях, которые, несомненно, потрясли зрителей намного больше, чем сама музыка.[52] Шиканедер сам участвовал во Флейте в роли Папагено и создал очень колоритный и одновременно очаровательный образ тупого Антона в пьесе Шакка и Герля. Этот Антон мгновенно приобрел такую популярность, что сверг Касперля,[53] прославившего Маринелли,[54] соперничал с Курцем Бернардоном и изгнал со сцены старинного Гансвурста, столетиями веселившего венцев.

Действительно, австрийцы, хотя бы отчасти, узнавали себя в этом комическом персонаже, одновременно плутоватом и простоватом, а возможно, и притворявшемся простаком, чтобы маскировать свои плутни. Это был шут в духе Скапена, испанского клоуна-грациозо, Арлекина и Труффальдино. Родившись, по всей вероятности, на сцене театра марионеток, Гансвурст неизменно фигурировал во всех представлениях, как драматических, так и бурлескных. Он привносил в них дух иронии и крестьянского здравомыслия, что превращало его в критика героя, в «vox populi» — в глас народа. Неотделимый от венской сцены, Гансвурст превратился в реального человека, когда на смену марионеткам в театр пришли артисты во плоти. Бессмертный, как все типажи, глубоко персонифицировавшие душу народа, такие, как фламандский Тиль Уленшпигель, испанский Санчо Панса, Гансвурст за столетия изменился. Изменилось его имя, но будь он Антон или Бернардон, сохранив свой первоначальный характер, он приспособился к духу новых времен, и «человек из Айпельдау», о котором мы уже говорили, также представляется вариантом Гансвурста, перенесенным Йозефом Рихтером на его «деревенщину».

Ничто так хорошо не выражает характер народа, как драматические или комические персонажи, являющиеся плодами его коллективного творчества, примеры их — Пульчинелла и Гиньоль, Панч и Джуди, Карагез и Гурвинек.{23} Можно было бы даже отметить заметные различия между немецким Гансвурстом и Гансвурстом австрийским и в особенности венским — der Wienerische Hanswurst, созданным Йозефом Антоном Страницким в своем балагане на Новом Рынке. Он был удостоен чести играть перед императором, несмотря на существовавшее в начале XVIII века четкое разделение между «культурными» театрами, представленными придворным театром, а также частными театрами крупных вельмож — поскольку публичного театра еще не существовало, — и театром народным, демонстрировавшим свои буффонады и мелодрамы на городских площадях и в ярмарочных балаганах.

Театр литературный и театр народный

Итак, в развитии венского театра очень четко вырисовываются два течения, которые соединяются у Шиканедера, а затем гармонично смешиваются с приходом Раймунда и Нестроя. Культурное, литературное течение здесь, как и во многих других странах, появляется вместе с постановками в иезуитских коллежах, начиная с XVII века, религиозных пьес или пьес на старинные сюжеты.

В XVII веке университетский коллеж располагал театром на три тысячи мест, а в 1667 году Бурначини, великий архитектор и декоратор барочного театра, построил на бастионе замка театр на пять тысяч мест с трехэтажной сценой — очевидное доказательство давнего происхождения страсти к театру, столь заметной у венцев во все времена. В этот же период в соответствии с общей тенденцией Контрреформации в Вене проводятся роскошные и патетические театрализованные процессии, отлично организованные с целью поразить чувства и воображение народа представлениями на религиозные или исторические темы. В репертуаре культурного театра, театра придворного, были только балеты, оперы, оратории, кантаты и испанские комедии. Гастроли английских актерских трупп открыли как Австрии, так и Германии Шекспира и елизаветинцев.{24}

Народный театр был более разнообразным, более живым, более близким к тому, что мы сегодня называем театром, нежели придворный театр с его репертуаром. Последний только позднее начал ставить английские пьесы, которые долгое время появлялись только в декорациях марионеточных замков и в ярмарочных театрах. Одной из значительных дат истории венского театра до создания Шиканедером прославленного Театр-ан-дер-Вин стал день, когда в Театре у Каринтийских ворот обосновался Страницкий. Он когда-то учился на медицинском факультете, затем стал продавцом лекарств, и привычка изумлять присутствующих остроумной рекламой своего товара и шутовством навела его на мысль заняться театром. Оказалось, что именно это и было его настоящим призванием. Его театр был первым публичным театром, построенным венским муниципалитетом в 1708 году для развлечения горожан. У городского театра было много преимуществ: он не зависел от двора, его не закрывали по слишком многочисленным случаям официального траура, в его зале рядом сидели знать и народ. Именно на этой сцене всесторонне раскрылся талант Страницкого, выступавшего в роли Гансвурста, а Гансвурст присутствовал буквально во всех пьесах в самых разнообразных обличьях. Он мог быть робким воздыхателем, камергером, воином, соблазнителем, бандитом с большой дороги, дуэлянтом, шпионом, врачом и множеством других персонажей. Гансвурст стал даже доктором Фаустом, как бы удивительно это ни казалось. Раньше Гансвурст допускался только до роли служителя знаменитого волшебника, но с приходом Страницкого он сам стал Фаустом, не переставая при этом быть Гансвурстом, что делало эту смесь ролей и амплуа совершенно парадоксальной.[55]

Вид собора и площади Святого Стефана в Вене. Гравюра 1792 г.

Архиепископ Зальцбурга Иероним Коллоредо

Кристоф Виллибальд Глюк. Портрет работы Ж. Б. Греза

Bольфганг Амадей Моцарт в возрасте примерно 13 лет. Портрет работы Тадеуша Хелблинга

Император Иосиф II (1741–1790)

Вольфганг Амадей Моцарт. 1783 г.

Констанца Моцарт, урожденная Вебер. 1783 г.

Йозеф Ланге. 1808 г.

Вид площади Святого Петра в Вене

Муцио Клементи (1750–1832)

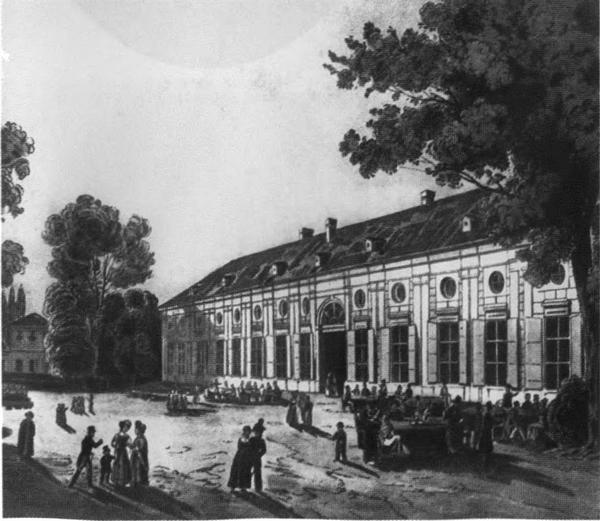

В парке Аугартен в Вене. Около 1820 г.

Входной билет на концерт Моцарта в Вене, в парке Аугартен, весной 1782 года

Вид улицы Грабен в Вене. 1781 г.

Иоганн Непомук Гуммель (1778–1837)

Вид зала «Мельгрубе» в Вене

Программка первого представления оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Май 1786 г.

Вид плошали Святого Михаила в Вене. 1783 г.

Итальянский композитор Джованни Паизиелло (1741–1816). Портрет работы Элизабет Виже-Лебрен

Йозеф Гайдн (1732–1809)

Вольфганг Моцарт и Йозеф Гайдн

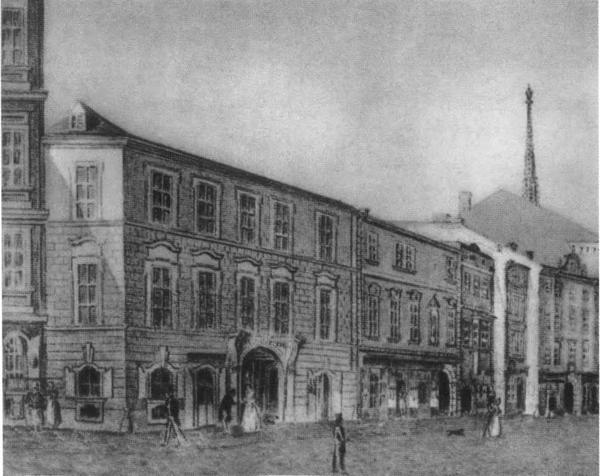

Вид улицы Кольмаркт в Вене. 1786 г.

Дом на Раухенштайнгассе в Вене, в котором умер Моцарт

Барон Готфрид ван Свитен (1734–1803)

Вид предместья Виден в Вене. Около 1790 г.

Император Леопольд II (1747–1792)

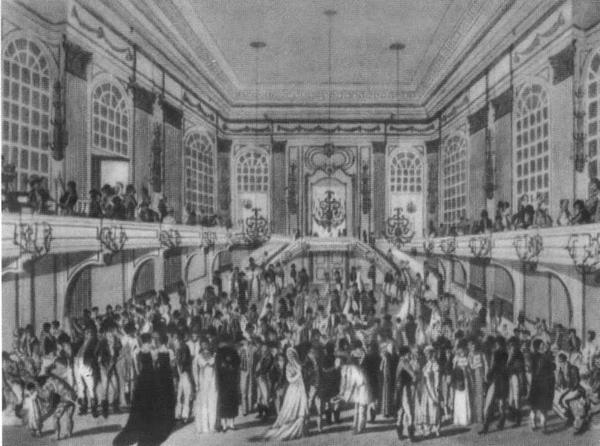

Придворный бал в редутном зале императорского дворца Хофбург в Вене

Коронация императора Леопольда II во Франкфуртском соборе 9 октября 1790 года

Вид Вены от дворца Бельведер. Бернардо Белотто

Иностранцы и венцы толпились у сцены, аплодируя Страницкому в роли Гансвурста. Этот артист имел весьма высокое представление о предназначении театра. Он говорил своим актерам: «Театр — такое же святое место, как алтарь, а репетиция — это ризница». Он был способен на совершенно ошеломительные выдумки, вроде той, например, когда в Амфитрионе шутовски изображал Юпитера падающим с неба через слуховое окно, а затем, превратившись в Амфитриона, — скрывался от кредиторов и устраивал громкие скандалы.

Настоящий король театра, Страницкий, подражая королям, при прощании с публикой назначил своего преемника: роль Гансвурста унаследовал Готфрид Прехаузер. Мгновение, когда осыпаемый похвалами актер объявил о том, что покидает театр, было, вероятно, очень волнующим. К счастью, Прехаузеру удалось превратить волнение в веселье, когда он, получив свободу действий, упал на колени и изобразил притворный ужас, умоляя зрителей оказать ему доверие и от всего сердца посмеяться над его шутовскими проделками. Прехаузер был достаточно умен и удачлив, чтобы окружить себя превосходными прославившимися актерами, чьи имена продолжают звучать на праздниках венского театра.[56] Это были супруги Нут, игравшие Арлекина и Коломбину, и универсальный Вайскерн, гуманист и топограф, известный своими картами Австрии и оставивший все это, чтобы играть комических отцов и вторых любовников в труппе Прехаузера.

Переживая очередную метаморфозу, бессмертный традиционный Гансвурст преобразился в новый персонаж благодаря гению Йозефа фон Курца, создателя Бернардона. Курц обожал феерию. Предшественник Шиканедера, он переносил зрителей из Греции Орфея и Эндимиона в пески Вавилона. Все его творчество вдохновлялось чудесным, удивительным, приводящим в восхищение, — а это был основной элемент барокко, восходящий к Тысяче и одной ночи, к сказкам о добрых женщинах и к античной мифологии. Курц одинаково хорошо ставил Гольдони и Мольера, комедию дель арте и ярмарочный театр, всегда оставаясь при этом Бернардоном, и публика не уставала смотреть на него и смеяться его остротам.

Бургтеатр

Поскольку в программу реформ «просвещенного самодержца» неизбежно должно было входить создание национального театра, Иосиф II мечтал связать свое имя с этим начинанием, реализация которого мало заботила его предшественников. Мария Терезия не пренебрегала театром, но для нее он был не более чем одним из аксессуаров придворной жизни, а все, что делалось вне двора, не заслуживало в ее представлении права называться театром. Леопольд I, сочиняя оперы и церковные оратории, больше интересовался музыкой, чем зрелищем как таковым, и вряд ли мог отличить драму от комедии. Иосиф II решил повторить опыт организации «Комеди Франсез», актеры которой дали ряд представлений в Вене в 1776 году, а также следовал принципам Лессинга, чья Гамбургская драматургия{25} революционизировала немецкий театр; императору довелось поговорить с автором Натана Мудрого, когда Лессинг приезжал в Вену в 1775 году.

Знаменитый и бессмертный Бургтеатр родился именно благодаря тщеславному желанию Иосифа II сделать свой национальный театр политическим инструментом, средством культурного объединения различных народов империи. Такие превосходные организаторы, как Брокман, Шредер и Браун, обеспечили жизнеспособность и успех Бургтеатра, который уже отвечал основным требованиям, предъявлявшимся к современному театру: у него были постоянное помещение, стабильная труппа, регулярные спектакли и репертуарная политика.

Йозеф Грегор с полным основанием усматривает в инициативе Иосифа II[57] «театральную политику». Эта политика, чего император, несомненно, не предвидел и не желал, стимулировала среди театров предместий живой дух соревнования и даже конкуренции. Это сыграло важную роль в эволюции театрального вкуса венцев, в результате чего такие скромные народные сцены, как, например, Леопольдштадтский театр, достигли на редкость высокого уровня, выигрывая в соперничестве с чересчур официальным Бургтеатром. Постановка хороших спектаклей при умеренных затратах привела к тому, что посещение театра перестало быть редкой и исключительной роскошью и становилось привычным делом. Основным принципом политики, проводившейся директорами пригородных залов, было обновление репертуара, в котором чередовались литературные пьесы, фарсы и феерии. Таких залов в начале XIX века стало так много, что антрепренеры, соперничавшие между собой в привлечении публики, снижали цены на билеты и стремились завлечь зрителей всеми возможными способами. И не только зрителей из народа: в залах двух главных конкурентов, Шиканедера и Маринелли, театры которых находились один на реке Вене, а другой в Леопольдштадте, присутствовала также образованная публика и аристократия.

9 мая 1808 года Шиканедер осуществил в честь дня рождения императора грандиозную постановку Армиды Глюка, о которой еще долго говорили в Вене. От самых ворот Хофбурга до подъезда театра пылали большие факелы, и по обе стороны дороги были выставлены цепочки солдат. Как сообщает Гезо в своем Историческом дневнике (Historisches Tagebuch, Wien, 1810), тысяча семьсот мест были зарезервированы для высших чиновников, видных горожан и знатных иностранцев.

Классические оперы давали с большим вкусом, но, поскольку удовлетворять нужно было всех, представлялись также «аттракционы», чаще просто изумлявшие публику и не имевшие художественной ценности. На устроенный в Театр-ан-дер-Вин концерт механических инструментов, игравших без музыкантов, Маринелли ответил приглашением в Лео-польдштадт ансамбля «камерных виртуозов», превосходно подражавших пению птиц и звучанию всех инструментов.

Маринелли поставил также пьесу, героем и ведущим актером которой была собака, — ту самую пьесу, которая стоила Гёте места директора Веймарского театра, когда он отказался вставить ее в репертуар между трагедией Шиллера и драмой Шекспира.[58] Шиканедер тут же предоставил свою сцену «таинственному чуду», несгораемому «испанцу» Никласу Исидору Рогеру.

Рогер был австрийцем, но увлечение всем восточным сделало модной Испанию,{26} и он выходил на сцену в ярком костюме тореадора. Как этой саламандре удавалось так надежно уберегаться от огня, пожиравшего любого другого? Он прошел экспертизу врачей и ученых, которые были вынуждены признаться в том, что не могут объяснить этот феномен. Восхищавшийся его трюками Йозеф Прехтль заявляет,[59] что Рогер вызывал удивление у половины Европы, но проникнуть в его тайну так никому и не удалось. Графиня Тюрхейм рассказывает в своих воспоминаниях, как он продемонстрировал свою несгораемость во время пожара в Санкт-Петербурге, устремившись в охваченный огнем дом, чтобы спасти его жителей, и огонь не причинил ему ни малейшего вреда.

Рогер был также изобретателем противоядия, способного прекращать действие всех ядов. Он предложил французскому королю купить его, но Его Величество отказался, сказав, что ему не грозит опасность быть отравленным. Наполеон же, напротив, попросил у Рогера это противоядие, и рассказывают, что именно благодаря средству Рогера удалось спасти ему жизнь, когда в Фонтенбло он отравился слишком большой дозой опия.

Реализм на сцене

Такое разнообразие без конца сменявшихся спектаклей было лучшим способом сохранить аудиторию, желавшую развлечений и уставшую от чересчур серьезного репертуара. За трагедиями и операми следовали пантомимы, балеты, фарсы, и, даже когда речь шла о таких шедеврах, как Разбойники или Волшебная флейта, зрелищная сторона представления оставалась одной из основных привлекательных сторон театральных спектаклей. Это почти детское свойство венского характера требовало разнообразия, вынуждая директоров театров без конца менять репертуар. Так, например, Театр-ан-дер-Вин, на сцене которого создавалась Волшебная флейта и прошла премьера Фиделио, не считал для себя унизительным постановку пантомимы с кавалерийскими атаками, бурями в горах, кораблекрушениями в море. Шиканедер гордился тем, что открывал публике достойных внимания лиц: поскольку среди венцев по-прежнему было очень популярно имя Моцарта, в Вербное воскресенье 1820 года он организовал «академию», иными словами концерт, сына Вольфганга Амадея, представив его как «Моцарта младшего». Он также поставил на своей сцене дебютное произведение Близнецы юного и, как предсказывала афиша, многообещающего композитора Франца Шуберта.

Все средства были хороши, и для того чтобы оживить спектакль, из шенбруннского зверинца без колебаний заимствовали экзотических животных и выводили их на сцену. Пьеса Собака Монтаржи была специально написана дрессировщиком собак, чтобы как можно более выигрышно показать обученное им животное. Каждый раз, когда эпизод какой-нибудь пьесы происходил на Востоке или в особенно популярном в тот период Египте времен фараонов, на сцену выводили верблюдов: эти животные очень нравились венцам. Обряженные в восточные ткани, они вызывали восхищение зрителей в опере Этьена Гулистан. В газетах того времени писали также о дрессированной сороке, на несколько месяцев затмившей всех актеров, настолько публика восхищалась ее сообразительностью. Йозеф фон Зоннлайтнер так отозвался о спектакле с сорокой, который произвел настоящий фурор в столице: «В нем столько зрелищности, что венцы будут очень довольны».

Полиции, встревоженной размахом сражений, очаровывавших публику пригородных театров, пришлось вводить специальные ограничения. Как мы говорили выше, Шиканедер привлекал к участию в постановке чуть ли не полки солдат, и во время действия даже стреляли пушки. Кончилось тем, что полиция запретила всякую стрельбу на представлениях. Эта мера наносила тяжелый удар Театр-ан-дер-Вин, и он обратился с просьбой сделать для него исключение, обращая внимание полиции на то, что стрельба из пушек и карабинов ни разу не привела к несчастным случаям, что принимаются все меры предосторожности при демонстрации стычек военных отрядов и что некоторые пьесы просто нельзя будет ставить, если стрельба будет запрещена.

Полиция возразила, что стрельба на сцене может серьезно отразиться на здоровье женщин, что она грозит пожаром, потому что в театре много деревянных конструкций и тканей, и что многие видят в ней угрозу жизни актеров; что раньше в театре вполне обходились без стрельбы из пушек, пистолетов или ружей, теперь же это стало главной привлекательностью театрального зрелища; что люди идут в театр только ради этого и что для привлечения публики в билетных кассах даже указывается число выстрелов, которые прозвучат во время представления.

Эта небольшая война между театрами и администрацией кончилась победой последней: в 1807 году императорским указом было запрещено использование пороха для стрельбы и фейерверков во всех театральных залах. На открытом воздухе это разрешалось, что, несомненно, и заставило Шиканедера огораживать забором огромные участки, на которых маневрировали целые эскадроны и батареи с размахом, немыслимым для ограниченного помещения Театр-ан-дер-Вин. В 1801 году он реконструировал этот театр, превратив его, по словам Йоганна Пеццля, в «самый большой и самый красивый во всей столице».[60] На его сцене могли совершенно свободно действовать пятьсот человек и пятьдесят лошадей.

Тяга к реализму является одной из основных тенденций венского театра, она будет проявляться вплоть до конца XIX века и воплотится в столь сильно волновавших публику творениях Александра Жи-рарди, необычайно талантливо и правдиво воспроизводившего образы городского простонародья, такие характерные типажи, как сапожник Валентин в пьесе Мой Леопольд, навсегда оставшейся в истории европейского театра. Искусство, с которым Жирарди мыл стекла, чинил подметки, доставлял какое-нибудь письмо, вызывало настоящее восхищение, и его стиль с полным правом сравнивали со стилем русских актеров театра Станиславского.

Венец любит жизнь; он не считает ее ни банальной, ни монотонной, ни скучной. Для него жизнь — это спектакль по самой своей сути, и он хочет видеть на сцене правду этой жизни, всегда для него новой и захватывающей, все ее стороны, как самые обычные, так и из ряда вон выходящие; он сопереживает, «входит» в спектакль только тогда, когда тот создает иллюзию подлинности. И одновременно ему нравится видеть эту правду жизни окрашенной некой феерией, потому что в его подсознании феерическое далеко не обязательно является нереальным. Одна из причин того, что ему так нравится все сверхъестественное, состоит именно в том, что он не противопоставляет его реальному.

Так, исторические драмы Грильпарцера, даже если речь в них идет о таких древних персонажах, как Либуша и Оттокар,[61] трогают его столь же глубоко, как крестьянские комедии Анценгрубера,[62] в которых деревня показывается на сцене театра такой, какова она в действительности. По этой же причине двумя любимцами венской публики в первой половине XIX века были знаменитый драматург и актер Иоганн Нестрой и восхитительный, «уникальный» Фердинанд Раймунд, достойный соперник Гоцци в создании сказочных феерий, фантастичность которых всегда коренится, однако, в жизни венцев. И один из самых лучших способов познакомиться с Веной этого периода — это отправиться в театр, чтобы в пьесах этих двух драматургов, столь непохожих друг на друга, но при этом столь близких друг другу своей глубокой «венскостью», увидеть, чем Вена жила, и услышать, о чем она говорила.

Нестрой и сатирический театр

Чтение всех пятнадцати томов полного собрания сочинений Иоганна Нестроя[63] не вызывает никакой усталости. Все у него ново, остроумно, интересно даже нам, много теряющим от того, что мы не в состоянии понять намеков на довольно далекую от нас действительность. Нам также не хватает самого Нестроя потому, что любой драматург-актер пишет роль для человека и при этом для конкретного человека. И если мы не видим больше театра Нестроя — я думаю, что, например, Франция его всегда игнорировала, и это крайне несправедливо, — то читаем его и теперь с удовольствием, настолько все, относящееся вроде бы к другому времени, основывается на общечеловеческом опыте. Стиль Нестроя легок и изящен и отличается изысканным и совершенным владением искусством слова, свойственным только драматургу-актеру. Слово у Нестроя — это всегда слово моралиста, и этот романтик роднится с французами XVIII века, когда пишет: «Блудный сын всегда казался мне достойным презрения, но вовсе не потому, что пас овец, а потому, что вернулся в родительский дом».

Нестрой превосходит сатиру, порождаемую действительностью: он преображает ее рукой мастера, приближаясь к великой, вечной философии жизни. Он с разочарованной улыбкой моралиста заявляет: «Я всегда жду худшего от каждого человека, даже от самого себя, и редко в этом ошибаюсь». Он весь в этих словах. Скептик в политике, но уважающий установленный порядок, резонер, но своенравный; сентиментальный, как современник эпохи бидермайера, но излучающий иронию, с которой высмеивает и пародирует романтическое. Этот шутник не открещивается от философских рассуждений после того, как их высмеял, и вставляет между двумя шутливыми куплетами утверждения, поражающие жесткой и суровой силой: «В мире очень мало плохих людей, однако очень много горя, и при этом наибольшая часть несчастий исходит от многочисленных, слишком многочисленных хороших людей, которые по существу являются всего лишь хорошими людьми». Он обожает женщин, рисует их, изысканно наивных и влюбленных, но в конце концов синтезирует их в остающемся и поныне знаменитом описании, наделив «нервами из паутины, сердцем из воска и маленькой железной головой».

Этот горький и искушенный сатирик, умевший быть таким веселым и таким колючим по отношению как к самому себе, так и к своим соотечественникам, никогда не был, как бедняга Раймунд, жертвой «маленькой железной головы». Он возвышался над своей эпохой и над своей средой, оставаясь одной из самых представительных фигур венского театра, олицетворяя собой переход от романтизма к реализму.

Разнообразием своего характера и талантов Нестрой был обязан своему происхождению. Родившись в польской семье, переехавшей из Богемии в Вену, он стал ярким примером того счастливого «смешения рас», которое представляет собой Австрия. Его отец был адвокатом, мать происходила из крупной венской буржуазии, занимавшейся коммерцией. Родился он 7 декабря 1801 года и был крещен в церкви Св. Михаила, недалеко от Йордангассе, где жили его родители, — в то время это был довольно изысканный квартал. Буржуазная атмосфера, в которой он родился и провел детство, не могла не оставить отпечатка на его характере и таланте, и этот отпечаток сохранился даже после того, как он освободился от своей среды. Он учился в Шотландском коллеже, где получала образование элита венской молодежи, из него вышли такие дипломаты, как Меттерних, и такие художники, как Мориц фон Швинд. Нестроя не привлекала никакая профессия, и уж во всяком случае не актерская, его театральная одаренность раскрылась только после того, как он несколько раз спел на сцене коллежа, а потом и в некоторых салонах, — он был таким же хорошим певцом, как и актером. Он дебютировал в 1822 году в роли Зорастро в Волшебной флейте, поставленной в театре у Каринтских ворот; потом, из-за того, что ему мало платил директор этого театра, он уехал в Голландию, где сыграл пять десятков ролей, включая роль Каспара в Вольном стрелке. С того времени он полностью посвятил себя этому прекрасному и требовательному искусству, увлекшись примечательной для той эпохи карьерой певца-актера.

Разнообразие репертуара обязывало одного и того же актера петь, танцевать, а также играть в пантомиме, фарсе и трагедии. От него требовались самые разнообразные таланты, антрепренерам хотелось, чтобы он превзошел всех в буффонаде, чтобы вызывал слезы у зрителей, играя в драме, чтобы безупречно пел большие арии и остроумно обыгрывал куплеты в водевиле. Нестрой обладал многообразными качествами, требовавшимися от венского актера начала XIX века; он декламировал Клейста и Шиллера, пел Моцарта, Мейербера, Россини, Вебера и Обера, продолжая вдохновенно играть у Маринелли в Леопольдштадте традиционного персонажа Касперля, преемника Гансвурста, с духом которого успел сродниться.

Вынужденному играть роли в пьесах, написанных другими, Нестрою однажды пришла в голову мысль заняться драматургией, придумывать ситуации, где его воображение развернулось бы наиболее ярко, и создавать роли «под себя», которые точно соответствовали бы его выразительным возможностям и амбициям. Сначала он набивал руку на адаптации иностранных пьес, потом целиком отдался самостоятельному творчеству и поставил свои первые комедии, удивившие Вену, в то время зачарованную Раймундом. Успех пришел не сразу, так как его сатира была слишком злой, слишком прямой, чтобы ее по достоинству оценила публика, не любившая, чтобы ее слишком задевали. Его триумф начался с роли унтер-офицера Санкартье в пьесе под названием Двенадцать девушек в военной форме. Этот образ сразу же стал очень популярен и долго оставался таковым. Карикатура здесь была потрясающе реалистична и, может быть, чересчур жестока, чтобы завоевать симпатии зрителей, слишком утонченных или считавших себя таковыми. Нестрой сделался любимым драматургом публики, но критика еще долго его бойкотировала, строя кислую мину при упоминании о его оглушительных «залпах». В ответ на нападки двух критиков, Сафира и Виста, он отомстил последнему в духе, напоминавшем комедию дель арте, что говорит о свободе, с которой актеры порой обращались со своим текстом. Однажды вечером, когда Нестрой играл роль слуги, получившего поручение принести карты игрокам в вист, он добавил к своей обычной в этом месте реплике фразу, высоко оцененную зрителями, так как война между Нестроем и критикой горячо интересовала публику: «Просто удивительно, что самой умной игре дали имя самого тупого человека в Вене». Эта шутка стоила неосторожному пяти дней тюрьмы, зато он окончательно завоевал сердца венцев.

Его успех был одновременно и авторским, и актерским. В 1832 году ему аплодировали как объединившему в себе оба эти качества, за очень забавную пародийную феерию Грызунчик и перчатка, а в следующем году — за бессмертного Лумпацивагабундуса, в котором он с пылом, укреплявшим его славу, играл роль незабываемого сапожника Книрима. Не считаясь ни с чем, он превращал в бурлескные фарсы драмы Шиллера, оперы Вагнера, но это не вызывало неприятия у публики: зрители принимали все, поскольку, как заявила княгиня Меттерних, «Нестрой все делает приемлемым». И вот Раймунд позабыт. Театр-ан-дер-Вин и Леопольдшадтский театр оспаривают друг у друга право ангажировать нашего драматурга-актера, а зрители переполняют то один, то другой театр, когда он играет там свои пьесы.

Он пишет их и разучивает свои роли с поразительной быстротой, сочиняет восемьдесят три комедии, ставит их на сцене, играет в них, постоянно подмечая смешное, странности и пороки своих современников, не перестает делать в записных книжках заметки, которые тут же идут в его пьесы или служат основой для создания того или иного знаменитого персонажа: бюрократа Тратшмидля, Гауграфа в пародии на Тангейзера или славную женщину — хозяйку дома, долго не сходившую со сцены и принесшую ему один из самых больших успехов. Как и большинство своих сограждан, он довольно равнодушен к политике. Революция 1848 года лишь послужила ему предлогом для создания нескольких сатирических комедий вроде Свободы в Кревинкеле{27} или Юдифи и Олоферна; совершенно беспристрастный, он равно высмеивает и восставших, и правительство, против которого они выступают. Буржуа по рождению и образованию, этот бунтарь к тому же еще и консервативен. Нестрой отказывается принимать участие в гражданской войне, которая остается для него лишь сюжетом для буффонады.

Не все его произведения равноценны по качеству; многие из них представляли лишь сиюминутный интерес и обладают для нас лишь некоторой документальной ценностью, но зато другие остаются вполне актуальными. Однако читая их, не следует забывать, что они были написаны исключительно для театра, в сценическом видении. Нестрой был прежде всего актером, со всеми достоинствами и недостатками, присущими этой профессии, и смотрел на все под углом именно сценического зрения, мало обращая внимание на критику или на письма, написанные теми, кто только читал его пьесы и не видел их в театре. Он так мало заботился об этом, что даже не дал себе труда издать при жизни свои произведения, удовольствовавшись публикацией всего двенадцати из них и оставаясь равнодушным к судьбе, ожидавшей другие пьесы, после того как их перестанут освещать масляные светильники театральной рампы.

Нестрой был типичным венцем, какими были более близкие к нам Петер Альтенберг[64] и Артур Шницлер; он стал предвестником знаменитой венской оперетты Штрауса, Легара, Кальмана, Фалля; но прежде всего он был Нестроем, то есть резонером, сомневавшимся в рассудительности, чувствительной душой, не доверявшей чувству, скептиком, требовавшим верить, мягким человеком, которому нравилось смеяться надо всем и в особенности над самим собою. Отто Форст де Баталья, написавший о Нестрое превосходную книгу,[65] судил о нем очень верно. «Нестрой, — пишет он, — немец по своей глубине и многообразию, латинянин по ясности и убедительности, австриец по вкусу и тактичности, по умению выражать свои чувства в нужный момент и в нужном месте». Он остается верным формуле, определяющей «народное» искусство применительно к венскому характеру, но очищает ее от всякой вульгарности и соединяет фантазию и реализм в такой точной пропорции, что переходит от феерии к фарсу через весьма любопытные полутона. Между ним и предшествовавшим ему любимцем венцев актером Раймундом громадное различие в характере, но полное равенство в степени талантливости. Для того, кто хочет написать историю вкусов XIX века, сравнение этих двух драматургов-актеров может оказаться весьма поучительным, как, впрочем, и для историка, занимающегося проблемами социальной и психологической эволюции Вены того времени.

Раймунд и поэтический театр

Фердинанд Раймунд умер в 1836 году, когда звезда Нестроя была в зените. Автор Лумпацивагабундуса прожил после этого еще около тридцати лет в полном достатке, радуясь широкой известности, разумеется, не выходившей за пределы Австрии, но ему было достаточно и признательности своих соотечественников. Прощальное представление Нестроя 31 октября I860 года было апофеозом, сопровождавшимся тем, что мы сегодня называем «спектаклем-концертом», в котором актер появляется на сцене в своих самых популярных ролях: Санкартье, сапожника-философа Книрима, Юпитера из Орфея в аду, Гаутрафа из Тангейзера и Виллибальда из Скверных мальчишек. Раймунду же едва исполнилось сорок шесть лет, когда он покончил с собой в припадке депрессии, тоски и отчаяния, вытесненный со сцены своим счастливым соперником и забытый когда-то боготворившей его публикой. «Я ни на что не способен, — говорил смирившийся актер. — Сейчас мне просто смешно смотреть на то, что когда-то всем нравилось. Со мной и с моими пьесами покончено навсегда. Все тщетно».

Почему венцы так радикально сменили свое божество? Тут дело не только в театре, а в более обширных и глубоких преобразованиях, происходивших во всех областях жизни. Раймунд — человек романтизма, того романтизма, который начинается с Моцарта; он родился за два года до смерти композитора и принадлежал тому периоду, который можно было бы назвать «старой монархией». К тому же он жил в мире, в котором феерия и реальность смешались настолько, что стали неразделимы. Поэт крылатой фантазии, привитой на древо повседневной жизни, Раймунд не принадлежит ни индустриальной эпохе, ни царству финансовой буржуазии; его персонажи остановились на полдороге между небом и землей, не укоренившись в повседневной реальности, как у Нестроя. В момент, когда публика осознала факт существования антагонизма между классами, когда она предпочла изображение реального обращению к феерии, ее отход от поэта в пользу сатирика стал неумолимой неизбежностью. Именно это произошло в Вене между 1820 и 1835 годами, подобно тому как в предыдущем веке в Венеции реализм Гольдони привел к упадку комедии дель арте и к закату Карло Гоцци, творца прекрасных фантастических театральных сказок.

Раймунд довольно близок к Гоцци в выборе сюжетов и в манере их трактовки. Он сохранил свойственный народному духу вкус к сверхъестественному, добавив к народной трактовке оттенки, свойственные барокко и рококо, он опирался на готовность публики восторгаться чудом. В действительности его очаровательное, тонкое, причудливое, фантастичное, но никогда не отрывающееся от реальности видение мира принадлежит венскому романтизму. И одновременно это тот «бидермайерский» романтизм, столь оригинальный, столь любопытный ко всему на свете, столь австрийский в своей основе (скорее даже венский, а не австрийский), столь несравненно доброжелательный, что равного ему не найти нигде.

Родившийся в простой семье, вскормленный волшебными сказками в бедном доме венского предместья, Раймунд начал свою жизнь в театре с продажи сладостей в зале во время антракта. Поскольку он прекрасно справлялся с этой скромной ролью, по ходу которой ему даже случалось пользоваться средствами из арсенала комедии, чтобы побудить клиента к покупке, его перевели из зала на сцену, и он стал актером. Его стремление полностью отдаться театру было удовлетворено этим лишь наполовину, потому что он мечтал сам писать комедии. Провидение пришло ему на помощь в тот день, когда он познакомился с неким отчаявшимся автором, которому никак не удавалось дописать до конца начатую комедию. Юный Раймунд помог ему выйти из затруднительного положения, после чего решил, что если он может писать комедии за других, то еще лучше начать писать их для самого себя, и стал сочинять пьесы, в которых сам же и играл.

Став, подобно Нестрою, актером-драматургом, он, что совершенно естественно, дал волю своей склонности к феерическому реализму — смешению правды и фантастики. Секретом этого жанра он овладел в совершенстве и очаровывал своими пьесами как простонародье, так и более утонченных зрителей. Очень близкий художнику Морицу фон Швинду,[66] другу Шуберта, в свою очередь достигшему идеально уравновешенного сочетания своего рода утонченного, лишенного вульгарности натурализма с атмосферой древних легенд, Раймунд удовлетворился предпочтением, которое венцы оказывали сверхъестественному, достаточно неожиданному, чтобы не быть похожим на обыденную жизнь, но при этом не столь уж неправдоподобному. Пьеса Крестьянин-миллионер, остающаяся одним из его самых знаменитых произведений, отражает, пусть даже преувеличенно, характерный венский оптимизм, охотно допускающий, что волшебницы или духи могут, как в сказке, вмешиваться в жизнь, чтобы предостеречь человека от неправильного шага.

Портреты, которые Раймунд набрасывает в комедии характеров, например в такой, как Моты, полны правды и доброжелательности. Он лишь слегка касается странностей и смешных сторон своих героев, едва задевая их, даже когда обращается к сатире нравов. Морализаторский театр его не привлекает, и он никогда не поддается соблазну позубоскалить по поводу какой-нибудь неприятной или отрицательной черты героя, как это делает Нестрой. Его нежно-насмешливое добродушие сравнимо с добродушием его земляка и современника Франца Шуберта. Он, вероятно, испытал на себе такое сильное влияние итальянского театра, и в особенности Гоцци, чьи театральные сказки после необыкновенных приключений всегда заканчиваются счастливой развязкой, что его вполне можно было бы назвать венским Гоцци, поскольку атмосфера австрийской столицы была сравнима с венецианской. Зрелищная сторона феерий с обширным использованием сценической техники, сменой декораций и со сверхъестественными персонажами связывает барокко с романтизмом. Можно было подумать, что Бриллиант короля духов, Фабрикант барометров на заколдованном острове, Король гор и Враг людей были написаны для взрослых детей очаровательным, невзыскательным актером с народным складом ума в самом лучшем смысле этого слова.

Он страдал от своей популярности, потому что сделавшая его на несколько лет своим идолом венская публика вмешивалась в его личную жизнь. В течение всего XIX и части XX века артистов театра рассматривали как «публичных» персонажей, почти так же, как членов императорской семьи, чьи малейшие шаги становились известны всем, комментировались в газетах, обсуждались за столиками кафе. Раймунд, имевший неосторожность обручиться с женщиной, которую, как он довольно быстро понял, в действительности не любил, пожелал расторгнуть помолвку, и добился бы своего, если бы этим вопросом не занялось общественное мнение, причем с такой страстностью и непримиримостью, что бедняге актеру пришлось довести дело до алтаря, чтобы не обмануть ожиданий публики и не раздражить ее еще сильнее. Когда он наконец расстался со своей несчастной супругой, та же самая публика запретила ему жениться на той, кого он любил, — на Тони Вагнер, чего, впрочем, он и без того не смог бы сделать, так как был добрым католиком.

Ему пришлось дорого заплатить за кратковременный успех, поскольку восхождение Нестроя вскоре обрекло несчастного автора Крестьянина-миллионера на упадок, на отчаяние и на самоубийство. Герою пьесы повезло больше, чем воспевшему его поэту, поскольку в финале пьесы он смог жениться на избраннице своего сердца. Мимолетные интрижки, флирт за кулисами и несчастная страсть к Тони никогда не принесут Раймунду того расцвета чувств, который дарит одно лишь счастье. Этот живописатель вознагражденного легкомыслия, облагодетельствованной беззаботности в действительности был меланхоликом; нервная депрессия, во время которой он покончил с собой, увенчала его неспособность преодолеть печали и тяготы жизни.

Пока доброму венцу Раймунду удавалось отвергать или отказываться признавать печали и неприятности, весь его вид говорил о полном счастье. Он играл эту роль, которую так же хорошо играли многие жители имперской столицы, вероятно потому, что это было их естественное амплуа — амплуа Равнодушного в стиле Ватто, который выкручивается из затруднений, с улыбкой превращая все в шутку. Именно по этой причине множество достойных людей, не имевших никакого отношения к сцене, влачили свое существование, словно играя комедию и избегая задаваться вопросом о том, что истинно, а что обман, чтобы не нарушить этот сон, не разрушить этот мираж, эту «иллюзию жизни», которую они инстинктивно приняли, чтобы не быть раздавленными или отвергнутыми жизнью.

Жизнь в театре, театр в жизни; такой ценой, вероятно, оплачивался покой сердца и ума венца, его равновесие, его, скажем так, счастье. Следовало платить эту цену, соглашаясь не слишком всматриваться в разницу между реальностью и вымыслом. Разве все, что происходит в театре, не является одновременно и истиной, и обманом? Так происходит и в повседневной жизни, и с этим следует мириться, если не хочешь, чтобы она стала невыносимой…

Поэтический реализм — иначе говоря, некая разновидность «нереализма» в театре и в жизни — это феерический взрыв, искусственный, но создающий иллюзию для того, кто заведомо хочет поддаться иллюзии, и, вероятно, ни один народ, даже итальянцы и ирландцы, не довел до такой степени совершенства и действенности искусство натурализации своего театра и театрализации своей жизни. «Мы сделаны из той же ткани, что и сны», — говорил Шекспир; нигде это не проявилось так явно, как в Вене в благословенную эпоху романтизма.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава VI Флагелляция как страсть. Есть ли флагелляция женский порок?

Глава VI Флагелляция как страсть. Есть ли флагелляция женский порок? Среди многочисленных трудов относительно флагелляции нет ни одного серьезного сочинения, трактующего относительно причин, способствующих возникновению и развитию этого порока; нигде не найти указания

ГЛАВА 11. МГНОВЕННАЯ СТРАСТЬ

ГЛАВА 11. МГНОВЕННАЯ СТРАСТЬ Бель-Роз ехал по дороге во Фландрию. В полдень ему повстречался кабачок, куда он завернул пообедать.— На четверть часа позднее, и вам не досталось бы даже куриного яичка, — сообщила хозяйка в конце обеда. — Солдаты конной гвардии все

Глава 6 Роковая страсть фюрера

Глава 6 Роковая страсть фюрера Начав наступление против Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 10 мая 1940 года, германская армия одержала блестящую победу, несмотря на перевес противника в численности, танках и артиллерии. Потеряв 45 458 убитыми и пропавшими без вести,

Всепоглощающая страсть

Всепоглощающая страсть Снобизм и зависть — неоценимые союзники антиквара. Эрих Мария Ремарк. Тени в раю Не важно — кто эти люди. Члены клуба «Форбс», вкладывающие в свою страсть миллион за миллионом, или скромные бюджетники, отрывающие последние деньги от семьи. Не

«Проклятая страсть»

«Проклятая страсть» Иногда слуга становился барину настоящей нянькой, а его семье — единственной опорой. Именно в такой ситуации оказалась Лабзина во времена своего горького замужества за мотом и картежником, «…был у нас человек, собственный мой, который смотрел за

Отступление о новогодних елках и о любви к театру

Отступление о новогодних елках и о любви к театру Сегодня трудно себе представить, что когда-то в России даже не слышали о новогодних и рождественских елках. Правда, Петр Великий повелел в Новый год украшать дома и кабаки еловыми ветками, позаимствовав этот обычай в

Глава 6 Роковая страсть фюрера

Глава 6 Роковая страсть фюрера Начав наступление против Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 10 мая 1940 года, германская армия одержала блестящую победу, несмотря на перевес противника в численности, танках и артиллерии. Потеряв 4 4 8 убитыми и пропавшими без вести,

Глава II. СТРАСТЬ И РАЗУМ

Глава II. СТРАСТЬ И РАЗУМ О, Боже! Кто может год или два пылать любовью, себя не раскрывая? Ибо любовь не в силах таиться Беруль Тристан «Жила тогда в том же самом городе Париже некая юная девица по имени Элоиза».Так могла бы начинаться какая-нибудь сказка: жила-была… Но нет,

НЕУДЕРЖИМАЯ СТРАСТЬ

НЕУДЕРЖИМАЯ СТРАСТЬ Эти люди гибли во множестве на промыслах и крушениях, но еще больше возвращались к своему порту без гроша, без одежды, голодные и донельзя изнуренные… Но все же они «заражались» неудержимой страстью к далеким плаваниям… и после короткого отдыха

Удивительная страсть

Удивительная страсть С древних времен золото заставляло человека отправляться в дальние неизведанные края, рисковать, переносить невзгоды, совершать отчаянные поступки, подвиги и преступления. Оно обогащало и губило, меняло судьбы людей, определяло политику и

Глава третья Большая страсть честолюбивого упрямца. Молодость, брак, университет

Глава третья Большая страсть честолюбивого упрямца. Молодость, брак, университет В июле 1881 года, в возрасте девятнадцати лет, Савва Тимофеевич Морозов поступил в Императорский Московский университет. Еще в гимназии молодой купец проявил склонность к точным наукам,

Идеологический контроль: от СМИ к образованию, театру и музеям

Идеологический контроль: от СМИ к образованию, театру и музеям Подобно всем тоталитарным режимам, Михаил Саакашвили стремился к цензуре и контролю не только средств массовой информации, но и всей идеологической сферы. В нее попадали образование, кинематограф, театр,

II. Воля к театру

II. Воля к театру В детстве мы всегда играли, изображая из самих себя и из окружающих нас предметов все, что нам вздумается.Еще не родилось такого существа, которое в детстве не играло бы в то, что ему нравится. А нравится ребенку только театр, т. е. преображение данной