СКОТОВОДСТВО И ОХОТА В ГРЕЦИИ

СКОТОВОДСТВО И ОХОТА В ГРЕЦИИ

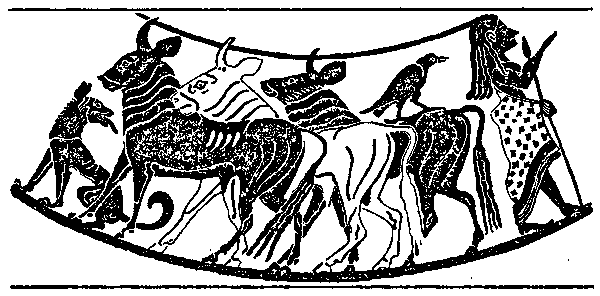

Там же и стадо представил волов, воздымающих роги:

Их он из злата одних, а других из олова сделал.

С ревом волы из оград вырываяся, мчатся на паству,

К шумной реке, к камышу густому по влажному брегу.

Следом за стадом и пастыри идут, четыре, златые,

И за ними следуют девять псов быстроногих…

Далее — сделал роскошную паству Гефест знаменитый:

В тихой долине прелестной несчетных овец среброрунных

Стойла, под кровлей хлева, и смиренные пастырей кущи.

Гомер. Илиада, XVIII, 573–578, 587—589

Даже в те времена, когда пища греков была еще очень скромной и скудной, в состав ее входило и мясо, позднее же, в эпохи обильных пиршеств, на столах появлялись самые разнообразные мясные блюда, копчености, птица, рыба. К тому же и боги требовали кровавых жертвоприношений, и обычай этот свято соблюдался. Разведение скота издавна было одной из главных отраслей греческой экономики. Скот всегда высоко ценился: еще тогда, когда деньги, даже в самой примитивной форме, не были известны, люди рассчитывались между собой волами и овцами. И земледелие, и коммуникации, и транспорт были немыслимы без упряжных животных — волов, мулов, ослов, коней. Не было недостатка и в коровах, козах, свиньях, овцах. Их пасли и в долинах, и на склонах гор.

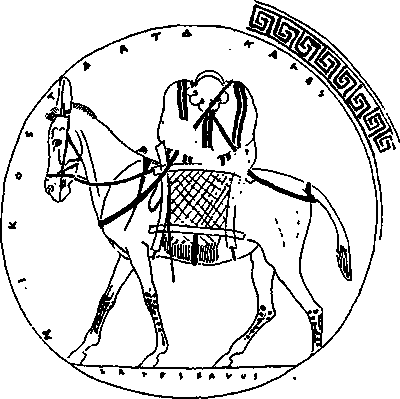

Парис, пасущий стадо

Весь домашний скот подразделялся на три группы животных, что находило выражение и в иерархии пастухов. Первое место занимали те, кто пас коров и быков, — «буколой». Второе — те, кто пас овец, — «пойм?нес». Третье — козопасы, «эполой». Почти в каждом хозяйстве разводили также свиней и домашнюю птицу. Уже тогда эта отрасль сельскохозяйственного труда была на весьма высоком уровне: люди заботились должным образом и о поддержании пастбищ, и о тщательном выборе кормов, и о зимовках, и вообще о том, чтобы избежать сокращения поголовья. На землях, где скоту угрожала опасность от хищников, возводили ограды — высокие заборы; прочные, удобные хлева спасали животных от зимнего холода и дождей. Для овец и коз строили отдельные овчарни, выбирая для них места на крутых склонах, защищенных от ветра. Особенно старательно поддерживали чистоту на скотном дворе, предупреждая возникновение эпизоотий; уже заболевших животных сразу же отделяли и помещали в специально приготовленные огражденные стойла.

Основной тягловой силой были волы. Их выращивали, отбирая трехлетних бычков, которых затем холостили и специально откармливали, давая им кроме обычной травы на пастбищах молотый ячмень с рубленой соломой, вику, очищенные бобы, фиги. Овец пасли в горах, среди сочных трав и кустарников, а для подкормки овец им, как и волам, добавляли в ежедневный рацион соль. Коз разводили главным образом ради молока. В лесах и рощах, чаще всего дубовых, ходили стада свиней, для выращивания которых также существовали различные способы: так, их 60 дней полагалось держать в тесной ограде, затем в течение 3 суток не давать им никакой пищи, а потом сильно проголодавшихся свиней кормили ячменем, просом, дикими грушами, фигами. Птиц, как всегда и повсюду, откармливали зерном.

Но греки любили полакомиться и дичью. Охотой, этим древнейшим, одним из первых занятий человека, в Греции увлекались многие: кто ради пропитания, кто ради выгоды, а кто и просто для физической закалки и удовольствия. «Есть много видов охоты на водяных животных, много видов охоты на птиц, а также очень много видов охоты на сухопутных зверей» (Платон. Законы, VII, 823 Ь).

Занятие охотой считалось в Греции одним из элементов воспитания молодежи — разумеется, с некоторыми оговорками. Ксенофонт в трактате «О псовой охоте» прямо указывает: «Люди, предавшиеся охоте, получают отсюда великую пользу. Она доставляет здоровье телу, улучшает зрение и слух, меньше старит и больше всего учит военному делу. Во-первых, отправляясь с оружием по трудным дорогам, они не будут уставать и вынесут воинские труды, с которыми привыкли брать зверя. Они смогут улечься на жестком месте и быть хорошими стражами, где им прикажут. При наступлении на неприятеля они будут в состоянии и наступать, и исполнять приказания…» (Ксенофонт. О псовой охоте, XII, 1).

Начинать заниматься охотой, полагали греческие мыслители, лучше всего в самой ранней юности. «К занятию охотой нужно приступать уже при переходе из отроческого в более зрелый возраст, — пишет Ксенофонт, — …причем, конечно, принимается в расчет состояние каждого, и если оно достаточно, он занимается охотой, насколько это служит его пользе, а если недостаточно, он по крайней мере не должен остаться ниже своих средств» (Там же, II, 1). Желая заниматься охотой, заявляет он, надо помнить, что это забава дорогостоящая: необходимо обзавестись конем, собаками, оружием. Поэтому в литературе, особенно в комедии, часто встречаются сетования отцов на то, что их разоряют собственные дети, растрачивая деньги на коней и охотничьих псов.

Платон, признавая воспитательное значение охоты, различает, однако, те ее виды, которые заслуживают одобрения, и те, которые он порицает. Причем даже законодателю идеального полиса нелегко будет во всем этом разобраться и ввести соответствующие предписания и кары. Ему остается только «выразить свое одобрение или порицание трудам и занятиям молодежи, касающимся охоты. (…) Заслуживает одобрения тот вид охоты, который совершенствует души юношей; порицания же заслуживает противоположный вид». Неодобрительно относится философ к «морской охоте, уженью рыбы, вообще к охоте на водных животных, совершается ли это безделье днем или ночью, с помощью верши». Отвергает Платон и охоту на птиц, «совсем не подходящую свободнорожденному человеку». Любителям состязаний остается только ловить наземных животных, «однако и здесь недостойна похвалы так называемая ночная охота, во время которой лентяи поочередно спят, а также и та охота, где допускаются передышки и где побеждает не сила трудолюбивого духа, а тенета и силки, с помощью которых одолевают силу диких животных. Стало быть, остается лишь один наилучший для всех вид охоты — конная и псовая охота на четвероногих животных; в ней люди применяют силу своего тела;… они несутся вскачь, наносят удары, стреляют из лука и собственными руками ловят добычу».

После этих предварительных рассуждений философ-законодатель формулирует, наконец, окончательное и категорическое предписание: «Пусть никто не препятствует заниматься, где и как угодно, псовой охотой. Ночному же охотнику, полагающемуся на свои тенета и западни, пусть никто никогда и нигде не позволяет охотиться. Птицелову пусть не мешают охотиться в бесплодных местах и в горах; но первый встречный пусть прогонит его с обрабатываемых священных земель. Рыбаку дозволяется ловить рыбу везде, за исключением гаваней, священных рек, озер и прудов, лишь бы он не употреблял смеси соков, мутящих воду» (Платон. Законы, VII, 823–824).

Как литературные тексты, так и источники иконографические позволяют представить себе различные способы охоты и различные виды оружия и иных приспособлений, применяющихся для ловли зверей и птиц. Главным видом оружия были лук и стрелы. При охоте на дичь, случалось, пользовались и секирой. Рано стали практиковать и столь осуждаемые Платоном сети, силки, ловушки. Сети из льна или конопли развешивали между деревьями и загоняли в них животных с помощью специально выдрессированных псов. Иного рода ловушками были ямы, устроенные таким образом, что, попав туда, животное уже не могло оттуда выбраться; там его и убивали. Этим способом ловили преимущественно оленей и зайцев (Ксенофонт. О псовой охоте, IX, 11). Ксенофонт разбирает подробно, какие охотничьи приемы следует применять при ловле тех или иных зверей. Так, немало места он уделяет описанию заячьих следов — каковы они летом, каковы зимой, когда они видны отчетливо, а когда заметены, и т. д. Из того же сочинения мы узнаем, какое значение придавали древние звероловы дрессировке собак и какими достоинствами должен был обладать настоящий охотничий пес.

Заметим кстати, что собаки, как и лошади, считались вернейшими из домашних животных. И те, и другие были необходимы, по мнению Платона, для благородной охоты. Ксенофонт, который в трактате «О псовой охоте» много рассказывает о псах, их достоинствах и недостатках, в другом своем труде — «О верховой езде» — столь же подробно пишет о конях. Он дает указания будущим наездникам, советует им, каких лошадей надлежит покупать; каких статей; как проверить, годятся ли кони для верховой езды; как ухаживать за ними, чтобы не понести убытков.

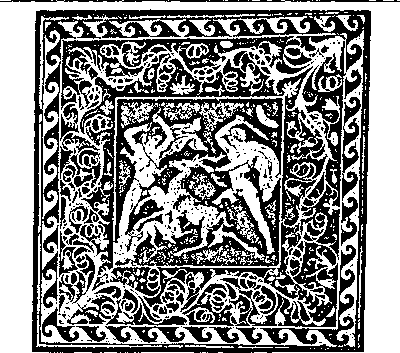

Охота на оленя

«Когда лошадь облюбована, куплена и приведена домой, то стойло ее следует расположить в таком месте, где ее чаще всего может видеть хозяин, и оно должно быть так устроено, чтобы лошадиный корм нельзя было украсть из яслей — так же точно, как пишу хозяина из его кладовой. Кто не радеет об этом, не радеет о себе самом, ибо в опасности хозяин вверяет свое тело лошади.

Крепкая конюшня полезна не только для того, чтобы не воровался корм, но и потому, что иногда конь сам выбрасывает пищу из яслей и надо видеть, когда это происходит. Заметив это, можно догадаться, случился ли у лошади прилив крови и требуется лечение, или она устала и нуждается в отдыхе, или у нее запал, или другая болезнь. А с лошадью бывает, как с человеком: всякую болезнь гораздо легче лечить вначале, чем когда она сделается застарелой…

Заботясь о пище и о телесных упражнениях для лошади, чтобы тело у нее было здоровое, необходимо заботиться также о ее ногах. Стойло сырое, как и стойло с гладким полом вредят даже хорошим от природы копытам. В первом случае нужно делать стойло покатым, во втором — посыпать пол камнями величиной с копыто…

Такое стойло укрепляет копыта стоящей там лошади. Кроме того, конюх должен выводить коня из стойла, когда хочет почистить скребком, а после обеденного корма надо отвязывать лошадь от яслей и привязывать в другом месте, чтобы она охотнее шла к принятию корма вечернего…Конь должен стоять на камнях и известную часть дня ходить по ним, как по каменистой дороге.

Вьючный осел

Но и во время чистки и когда отгоняет мух, лошадь должна действовать копытами… Но заботясь, чтобы копыта были крепкими, следует заботиться и о губах, чтобы были мягкими. Впрочем, средства, размягчающие плоть человека и рот лошади, одинаковы» (Ксенофонт. О верховой езде, IV, 1–5).

Важным подспорьем в хозяйстве греков была рыбная ловля. Она давала дешевую пищу беднякам, особенно тем, кто жил у воды. Но не меньшей была потребность в рыбе и в городах, у состоятельной части общества. Богатые горожане искали редкие, ценные породы рыб, доставляемые в город рыбаками за большую плату.

Очень ценны в этом отношении археологические находки, среди которых встречаются крючки для удочек, грузила, заставлявшие сети погружаться в воду, емкости для хранения просоленной рыбы. Видов рыб было множество, и столь же разнообразны и затейливы были способы переработки и приготовления рыбных блюд.

Рыболовные снасти включали в себя удочки, сети, верши и гарпуны. В качестве приманки, насаждаемой на крючок, использовали мелких рыбешек, кусочки мяса, иногда также разбрасывали в воде, в месте, где ловили рыбу, кусочки сыра, хлеба или какие-нибудь травки с сильным запахом, привлекавшие обитателей подводного мира. Не чуждо было древним и применение искусственной наживки, имитировавшей мух или червей, а согласно Элиану, эффективной приманкой оказывались в иных случаях даже пучки красной шерсти (Элиан. О животных, XII, 43; XV, 1). Сети, погружаемые в воду при помощи грузил, наполнялись рыбой, и их вытягивали тросами. Верши представляли собой клетку из ивовых прутьев с входным отверстием, через которое рыбы проникали внутрь, но изнутри верши были устроены таким образом, что выбраться оттуда пленницы уже не могли. Наконец, гарпун изготовляли из длинной ветки, чаще всего оливкового дерева, и насаживали на нее острый наконечник или трезубец: так ловили крупных рыб и осьминогов — преимущественно с лодок, по ночам, при свете факелов. Так же ночью, с факелами ловили и всякого рода ракообразных, которых столь охотно видели потом на пиршественных столах.

Рыбу, предназначенную для отдаленных областей или на вывоз в другие страны, чистили и солили в специальных каменных чанах, объемом около 20 м3. Их вкапывали в землю и обмазывали изнутри раствором цемента.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

4. Земледелие и скотоводство

4. Земледелие и скотоводство Главная географическая особенность «Европейской Руси» (Западной Евразии) – деление страны на природные зоны – предопределила, как мы видели, развитие лесных промыслов в районах севернее границы степной зоны. С земледелием ситуация была

Земледелие и скотоводство

Земледелие и скотоводство На протяжении столетий основой аграрного средневекового общества являлись пастбища, лес, виноградники, поля. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре, владевшее в Париже тем, что станет потом VI и VII округами столицы, имело в своем распоряжении 17 тысяч гектар

Скотоводство

Скотоводство Каким бы большим и значительным во многих отношениях ни был вклад монахов в развитие средневекового земледелия в сфере производства, производительности, показательности, их главным занятием среди тех, которые обеспечивали им необходимое пропитание,

Земледелие и скотоводство

Земледелие и скотоводство Во второй половине XIII века до н. э. на всех равнинах и холмах Греции словно грибы росли сельские общины, поселения и городки. В архивах дворца — настоящий взрыв географических названий, часто производных от имени собственного: несколько сотен в

Глава 5 Охота на танки или охота на фаустников?

Глава 5 Охота на танки или охота на фаустников? О «фаустпатронах» будете рассказывать после войны внукам, а сейчас без всяких рассуждений наступать вперед! Приказ Маршала Советского Союза Жукова Новый этап с тактической точки зрения для Красной Армии начался зимой 1944/45

Скотоводство

Скотоводство На пастбищах прибрежных латифундий и в лесистых ложбинах центральных областей паслись тучные стада, быки в Этрурии были коренастыми и сильными, телочки из страны фалисков — белоснежными, и потому именно их приносили в жертву богам{299}, — в этой картине нет

СКОТОВОДСТВО И ОХОТА В ИТАЛИИ

СКОТОВОДСТВО И ОХОТА В ИТАЛИИ Если кто-либо, пленен олимпийской победною ветвью, Станет коней разводить иль волов для плуга, пусть ищет Маток прежде всего. Наружность у лучшей коровы Грозная; и голова должна быть огромной, и шея — Мощной… Прежде всего выжигают тавро с

Скотоводство

Скотоводство Крестьянин-еврей выращивает крупный и мелкий скот, разводит пчел, промышляет охотой и рыбалкой. Словарный запас языка в этой области очень богат. Археологам удалось открыть относящиеся к ранней эпохе скелеты и изображения быков с короткими рогами. В

Земледелие и скотоводство

Земледелие и скотоводство Характерной чертой истории древнейшего Египта являлось то, что здесь в силу природных условий даже при тогдашнем уровне развития техники оказался возможным огромный рост производительности земледелия.Человеку необходимо было освоить Нил,

Скотоводство

Скотоводство Поголовье домашних животных в крестьянских хозяйствах было довольно многочисленным, преобладали в нем свиньи и крупный рогатый скот. Коровье и козье молоко было важной частью пищевого рациона, но перечень молочных продуктов не отличался большим

СКОТОВОДСТВО

СКОТОВОДСТВО В Русской Правде упоминаются кони (жеребцы, кобылы), быки и коровы, волы (третьяки, лонщины-годовики), телята, поросята, овны-бараны, овцы, козы, свиньи. Мясо, полоть, сыр, молоко.В летописях под 1141 г.: «Поима Всеволод городы Гюргеве — конь, скот, овце, и кде что

Ремесло, земледелие, скотоводство и дорожное строительство

Ремесло, земледелие, скотоводство и дорожное строительство Новый расцвет военного и экономического могущества Ассирии привел к широкому развитию ремесла. Искусные мастера выпускали здесь продукцию, которая славилась во всем тогдашнем мире. Ассирийские ткачи создавали

4. Земледелие и скотоводство

4. Земледелие и скотоводство Главная географическая особенность Европейской Руси (Западной Евразии) – деление страны на природные зоны – предопределила, как мы видели, развитие лесных промыслов в районах севернее границы степной зоны. С земледелием ситуация была иной,

СКОТОВОДСТВО

СКОТОВОДСТВО На таком обширном пространстве с XIII века и кочевали татары — степняки-скотоводы. По словам Сигизмунда Герберштейна, австрийского посла в Москве (в 1517 и 1526 гг.), побывавшего в Крыму, татары «не остаются долго на одном месте... Стравили пастбища в одном месте, они

XI. Скотоводство в мелком и крупном хозяйстве

XI. Скотоводство в мелком и крупном хозяйстве «Критики» или бернштейнианцы в аграрном вопросе, защищая мелкое производство, ссылаются особенно часто на следующее обстоятельство. Мелкие земледельцы на данную единицу земельной площади держат несравненно больше скота,