ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

…Некоторые… утверждают, что ничто не происходит случайно, но для всего, возникновение чего мы приписываем самопроизвольности или случаю, имеется определенная причина…Природа есть причина… Искусство в одних случаях завершает то, что природа не в состоянии завершить, в других же подражает ей.

Аристотель. Физика, II, 4, 195, 38; II, 8, 199а

Осваивая природу и приспосабливая ее элементы к собственным нуждам, древний человек неустанно занимался мелиорацией. В одних местах он веками боролся с избытком грунтовых вод, в других, ощущая нехватку влаги, собственным умом и руками должен был «поправлять» окружающую среду — снабжать водой засушливые области. Отражение этого давнего явления мы найдем в античных мифах: Геракл, которому предстояло очистить конюшни царя Авгия, справился с этой задачей против ожидания быстро. Изменив соответствующим образом направление течения реки Пеней в Элиде, он повернул ее потоки к загрязненным авгиевым конюшням. Такой метод часто применяли при мелиорации в отдельных районах.

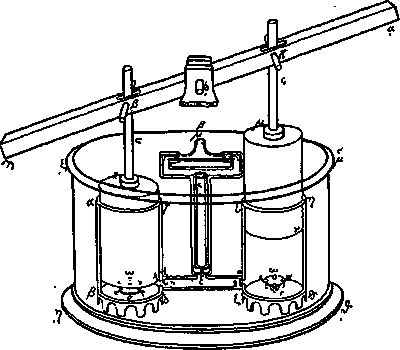

Пожарная помпа. II в. до н. э. (реконструкция)

Первой подтверждаемой историческими источниками попыткой осушить заболоченные земли, осуществленной к тому же с мыслью об охране природы, были работы в окрестностях города Орхомен в Беотии. Расположенное по соседству озеро Копаис (100 м над уровнем моря) регулярно выходило из берегов и затопляло округу. Хотя по естественным подземным каналам оно обычно сбрасывало часть своих вод в море, однако осенью, при обильных атмосферных осадках, озеро становилось опасным для прилегающих земель, да и для здоровья людей: вода заливала обширные площади, образуя малярийные болота. Со временем, по мере того как сами каналы зарастали илом, озеро переполнялось и опасность росла. Первую попытку регулировать сток воды жители областей, которым грозила опасность, предприняли уже во второй половине II тысячелетия до н. э., начав очищать от ила естественные каналы и строить дополнительные, искусственные. Сохранившиеся вещественные памятники — остатки стен, плотин и каналов — свидетельствуют, что работы по расчистке старых и созданию новых каналов продолжались и в V–IV вв. до н. э. В IV в. этими работами руководил Кратет из Халкиды, инженер великого Александра Македонского.

С именем философа Эмпедокла из Агригента связано строительство запруд и регулирование стока воды в Селинунте на острове Сицилия в середине V в. до н. э.: в дельтах протекающих там рек стали возникать топкие, болотистые участки, отравлявшие воздух всей округи. Застоявшуюся воду отвели в русло другой реки. Подобные работы не раз возобновлялись в течение столетий: так, например, меры по регулированию стока небольшой реки Илисс в Аттике, принятые впервые в том же V веке до н. э., вновь и вновь осуществлялись вплоть до римских времен, до эпохи правления императора Адриана. Для защиты и спасения построек, сооруженных на болотистых землях или подмываемых грунтовыми водами или даже дождевой водой, прокладывали каналы, применяли дренажные трубы и т. п. Достаточно упомянуть отвод избыточной дождевой воды, заливавшей беговые дорожки в Олимпии, в реку Алфей по долговременному каналу шириной от 0,50 до 0,62 м и глубиной от 0,44 до 0,67 м. Эта работы также были проведены в классической Греции V в. до н. э.

Другим видом мелиорации было обеспечение водой засушливых областей. И снова обратимся к мифам: Арголида стала орошаемым плодородным краем благодаря стараниям Даная, а Аттическую и Фиванскую равнины снабдил водой Кекроп, один из первых царей Аттики, при котором, как гласит миф, Афина и Посейдон оспаривали друг у друга верховную власть над его страной. Вошедшая в поговорку счастливая Аркадия была обязана красотой и зеленью своих садов первому царю Аргоса Инаху и его сыну, которые провели там в свое время необходимые ирригационные работы.

Если обратиться к фактам историческим, то стоит вспомнить о том, что, по сообщению Геродота, во второй половине VII в. до н. э. греческие колонисты с острова Фера путем строительства оросительных каналов превратили окрестности Киренаики в Африке в плодородный, богатый урожаями край. Благодаря упорному труду людей область Пентаполис (так называемое Пятиградье: Береника, Арсиноя, Птолемаида, Аполлония и Кирена) в Африке была в древности сплошным цветущим садом, сегодня эти земли поглощены пустыней.

В Коринфе же обнаружено археологами сооружение в форме нескольких водосборников, от них отходил главный канал, из которого вода распределялась далее по многочисленным малым каналам. В IV и III вв. до н. э. практиковали также орошение земель дождевой водой, накапливаемой в каналах и водосборниках.

Ни в том, ни в другом типе мелиоративных работ греки не видели какого-либо нарушения прав природы или оскорбления богов. Однако действия, которые могли бы свидетельствовать о том, что человек в своей гордыне осмелился равнять себя с бессмертными, расценивались как святотатство и навлекали на совершившего их кару богов. Строительство мостов, облегчавших человеческое общение, было необходимым, но поступок персидского царя Ксеркса, перебросившего в военных целях мост через Геллеспонт, вызывал тревогу как дерзостное посягательство на весь установленный свыше миропорядок. Последовавшее за этим поражение персов объясняли гневом богов, мстящих за надменный вызов их всевластию и могуществу. Именно такое понимание событий нашло выражение в трагедии Эсхила:

Хор: Вторглось войско в страну соседей,

Что на том берегу пролива Геллы

Афамантиды, канатом плоты связав,

Морю взвалив на шею

Тяжким ярмом крепкозданный мост.

…

Атосса: …Он (Ксеркс. — Прим. пер.) двумя путями шел.

Тень Дария: Как такая тьма пехоты переправиться смогла?

Атосса: Мост навел, чтоб через волны Геллы посуху пройти.

Тень Дария: Неужели умудрился Боспор мощный запереть?

Атосса: Умудрился. Демон, видно, дело сделать пособил.

…

Тень Дария: О, как быстро подтвердилось предсказанье! Сына Зевс

Предреченною судьбою покарал. А я-то мнил,

Что еще не скоро боги волю выполнят свою…

Зевс пред близкими моими распахнул колодец бед,

Сын же мой, того не видя, юной дерзостью блеснул:

Геллеспонта ток священный, божий Боспора поток,

Он связать решил цепями, как строптивого раба,

И, ярмом оков железных преградив теченью путь,

Многочисленному войску путь широкий проложил.

В слепоте тщеславья, смертный, он с богами и самим

Посейдоном вздумал спорить.

Эсхил. Персы, 67–70, 720–724, 739–750

Грек Эсхил вложил здесь в уста персидского царя Дария мысль, важную для всего античного мировоззрения: любое посягательство на права природы — права богов — несет людям грозную опасность. Боги отделили Европу от Азии проливом: нельзя вмешиваться в их неведомые для смертных замыслы и связывать искусственно, то, что они разделили. Однако подобный запрет сковывал хозяйственную деятельность и вообще развитие культурного народа. И греки переступали суровый запрет, преодолевали страх перед всемогуществом бессмертных олимпийцев и не раз отваживались нарушать их суверенные права, «улучшая» свою среду обитания. Так же поступали и римляне, опираясь прежде всего на накопленные греками опыт и навыки.

Достаточно вспомнить об инициативе Плиния Младшего, который, будучи наместником Вифинии, думал о развитии в провинции водных коммуникаций, что также требовало «поправить природу». «В области никомедийцев, — сообщает он императору Траяну, — есть очень большое озеро: мрамор, плоды, дрова, строительные материалы дешево и без большого труда доставляют по нему на судах до самой дороги; оттуда же с большим трудом и еще большими издержками довозят их в телегах до моря…» Замыслив построить канал, Плиний докладывает императору: «Эта работа требует множества рук, но их, конечно, хватит: и в деревнях здесь много людей, а в городе еще больше. Можно твердо надеяться, что все очень охотно приступят к делу, выгодному для всех. Остается тебе прислать… нивелировщика или архитектора, который бы тщательно исследовал, выше ли это озеро, чем море. Здешние знатоки утверждают, что оно выше на сорок локтей. Я в этих самых местах нашел канал, вырытый еще царем (одним из царей Вифинии, правивших до 75 г. до н. э. — Прим. пер.), неизвестно только, для стока ли влаги с окружающих полей или для соединения озера с рекой. Он недокончен… И я горячо желаю, чтобы ты довел до конца то, что только начали цари» (Письма Плиния Младшего, X, 41, 2–5). Добавим, что проект заинтересовал Траяна, и он ответил: «Озеро это может соблазнить нас, и мы захотим соединить его с морем. Надо только тщательно исследовать, не стечет ли оно целиком, если устроить спуск к морю: надо установить, сколько воды оно получает и откуда» (Там же, 42).

История с каналом в Вифинии имела продолжение, показывающее, как искусны и опытны были римляне к началу II в. н. э. в строительстве ирригационных сооружений и какое внимание уделяли этому имперские власти. Спустя некоторое время Плиний Младший пишет Траяну: «Ты, владыка, очень предусмотрительно боялся, как бы озеро, соединившись с рекой, а через нее с морем, не стекло в него. Мне кажется, я, находясь на месте, нашел, каким образом избежать этой опасности.

Озеро можно подвести к самой реке с помощью канала, но не спускать его в реку, а оставить своего рода водораздел, который будет одновременно и удерживать воду в озере, и отделять его от реки. (…) Через эту промежуточную полосу земли будет легко переправить в реку грузы, подвезенные по каналу. Сделаем так в случае необходимости, хотя я надеюсь, что необходимости не будет. Само озеро достаточно глубоко; из него в противоположную сторону вытекает речка; если ее запрудить и повернуть, куда мы хотим, то она, без всякого ущерба для озера, вольет в него столько воды, сколько сейчас из него уносит. Кроме того, пространство, где будут прокапывать канал, прорезают ручьи, и если их тщательно соединить, они восполнят то, что отдаст озеро. Если даже решено будет провести канал дальше, сузить его и, спустив до уровня моря, вывести его не в реку, а в самое море, то море своим прибоем сохранит и удержит в озере всю воду, которая будет из него уходить. Но если бы даже природа места не предоставила нам ни одной из этих возможностей, то было бы просто задержать течение с помощью шлюзов». Из ответного письма Траяна мы узнаём, что в Риме остались очень довольны предусмотрительностью, изобретательностью и практическим усердием своего наместника (Там же, 61, 62).

Чем завершились хлопоты Плиния Младшего, так заботившегося о нуждах местного населения, нам не известно, нет даже сведений о последних годах жизни и деятельности вифинского наместника. Других упоминаний о предполагавшемся строительстве канала в переписке Плиния с Траяном мы не находим.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Человек, слишком человек

Человек, слишком человек Тем не менее начиная с октября 330 года, когда при возмутительных обстоятельствах казнили Филоту и многие старые командиры бросили службу, поведение царя становилось все более невыносимым для греческих и македонских воинов, особенно пехотинцев,

Природа

Природа Существует ли в самом деле более прекрасный храм, нежели природа! Насколько самые прекрасные церкви малы, обряды – ничтожны! Граф А. X.

§ 12. Человек и Природа в древнейшую эпоху

§ 12. Человек и Природа в древнейшую эпоху Деятельность людей на протяжении 5-6-го тысячелетий существования начальных цивилизаций обеспечила создание основ благополучного развития рода человеческого. Нет такой сферы жизни, в которой в древности не были бы совершены

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК …Некоторые… утверждают, что ничто не происходит случайно, но для всего, возникновение чего мы приписываем самопроизвольности или случаю, имеется определенная причина…Природа есть причина… Искусство в одних случаях завершает то, что природа не в

3 Природа

3 Природа Дождь и хорошая погода, листопад и проклевывание травы, выездка лошади и прилет ласточек – людям было о чем поговорить еще с тех пор, как они делили одну пещеру. В самом деле, какое значение имеют существование Бога, новенькая электронная аппаратура или чемпионат

Природа

Природа Печать «Шема, слуги Иеровоама» Палестина простирается от южных предгорий Ливана до северных границ Аравийской пустыни. На западе она граничит со Средиземным морем, а на востоке — с сирийско-месопотамской степью. Территория Палестины крайне незначительна и

Природа

Природа Ашшурбанипал пирует в беседке. Рельеф из Куюнджика Собственно Ассирия занимала небольшую территорию вдоль верхнего течения Тигра, которая тянулась от нижнего течения Заба на юге до гор Загра на востоке и до гор Масиос на северо-западе. К западу от Ассирии

Природа и история

Природа и история Природный парк Ла Пьедра в АрагонеВ истории садово-паркового искусства Западной Европы Испания занимает особое место. Географическое положение и исторические судьбы этой страны, расположенной на далеком форпосте европейского континента, определили

Природа

Природа Живописных изображений древнерусского пейзажа, увы, не существует, так что представить его наглядно довольно затруднительно. Во всяком случае, он сильно отличался от того образа России, к которому привыкло наше художественное воображение — равнины и косогоры,

Природа

Природа Несколько тысячелетий назад Персидский залив вдавался в сушу намного дальше, чем в настоящее время. Однако постепенно наносы Тигра, Евфрата и других рек, теперь уже высохших, заполнили громадную котловину между Сирийской пустыней на западе и Иранским нагорьем на

3. ПРИРОДА

3. ПРИРОДА Дождь и хорошая погода, листопад и проклевывание травы, выездка лошади и прилет ласточек — людям было о чем поговорить еще с тех пор, как они делили одну пещеру. В самом деле, какое значение имеют существование Бога, новенькая электронная аппаратура или

Природа

Природа Древняя Италия (в переводе с греческого «страна телят»; первоначально так назывался только юг Апеннинского полуострова, известный своими обильными пастбищами), вместе с прилегающими к ней мелкими и крупными островами находившаяся в самом центре

Глава 2 Человек и природа

Глава 2 Человек и природа Древнекитайская философия рассматривала человеческий организм как подобие Вселенной в миниатюре. В древние времена это мнение разделяли многие. Современник Сенеки Филон Александрийский был первым, кто рассматривал человека как «маленький