Неожиданные коррективы

В том году в Саянах снегопады начались рано, и осенью мы выходили из гор трудно. Очередной сильный снегопад настиг нас в ночь перед подъемом на перевал Саган-Шулуты. За перевалом начиналась река того же названия, и по ущелью ее мы рассчитывали спуститься в Мондинскую котловину. Будь в отряде все благополучно, мы преодолели бы все расстояние за полтора дневных перехода, но, к несчастью, одна из лошадей сильно повредила себе заднюю ногу, и двигались мы в последние дни медленнее, чем обычно.

Утром, когда лагерь проснулся, все уже было скрыто под снегом, и снег продолжал идти, бесшумно опускаясь на скалы, на палатки, на вьючные сумки… Больной конь лежал, вытянув худую шею, и от мокрого бока его шел пар.

Посоветовавшись за завтраком, мы решили переждать снегопад из-за больной лошади. Снег скрадывает камни, кочки, рытвины, и коню придется трудно — так думали мы. Вскоре, однако, стало очевидным, что надежды на прояснение нет — снег все усиливался, и тогда проводник заволновался. Опять же — вот житейская диалектика! — из-за больной лошади решено было срочно свертывать лагерь и уходить. Во-первых, коня легче провести по перевалу, пока снег не Очень глубок, а во-вторых, трава скрыта снегом, разрывать который трехногому коню не по силам, и кормить его нечем: как все местные лошади, конь не ест даже хлеб.

Итак, с некоторым опозданием, рискуя не одолеть перевал до темноты, мы все-таки вышли в поход.

Если не считать переправы через незамерзшие, но замерзающие реки, то самым трудным оказался не подъем на перевал, а путь по перевалу. В отряде нашем и до несчастья с рыжим конем не было полного комплекта лошадей — двое поочередно шли пешком, — а теперь пеший отряд увеличился до трех человек.

Я вел больную лошадь. Как на грех, перевал оказался сильно заболоченным. Болота чередовались с россыпями скользких острых камней, скрытых снегом. Болотная жижа еще не замерзла, конь то и дело по брюхо проваливался в трясину, и вытаскивать его оттуда приходилось чуть ли не на руках, потому что он не мог отталкиваться больной ногой. Немногим легче было и на курумах, где конь проваливался в невидимые расщелины, оскальзывался, сбивая себе в кровь щиколотки.

Мы тоже и увязали в трясине, и падали, поскользнувшись на камнях. Я насквозь промок почти до пояса, но настроение у меня было превосходным: я прощался с Сибирью, прощался с горами, и такой заключительный аккорд тогда меня вполне устраивал!

А снег — густой и липкий — не прекращался ни на минуту. Сильный ветер нес его почти параллельно земле, и многослойная кисея скрывала горы, скрывала караван, едва мы с рыжим застревали в очередной колдобине, но искать караван мне потом не приходилось: буро-желтая перекопанная тропа точно указывала его путь.

Честно говоря, при такой дороге не до любования пейзажами, как бы хороши они ни были. Я смутно помню размытые очертания близких сопок, черноту отвесных скал, черную змейку на дне глубокого незамерзшего каньона… Запомнились отчетливо только две как бы вырванные из общего ряда картинки… Спустившись на дно поперечной лощины, я потащил лошадь, перекинув повод через плечо, на крутой противоположный склон. Ветра в лощине не было, снег падал ровно, но едва мы вышли на бровку, как порывом ветра словно приподняло белую пелену, и вдалеке я увидел караван: плотно запахнувшись в плащ-палатки и укрывшись от ветра за коричневой отвесной скалой, меня поджидали мои спутники, а лошади, сгрудившись, все стояли хвостами к ветру, низко опустив головы… Взлетевшая было пелена вновь опустилась к земле, и бесчисленные штриховые линии быстро-быстро замазали белым картину… А под вечер, когда мы спустились к лесному поясу, нам открылся совершенно неожиданный пейзаж. У верхней границы леса лиственницы почему-то не пожелтели, а стали янтарными. Черные с подветренной стороны стволы их казались озаренными янтарным сиянием, а дальше все было мутно-белым, словно художник нарочно не дорисовал задний план, чтобы ярче выделить черно-янтарные деревья…

Силы были уже на исходе, когда мы шли по лесу, но глаз автоматически продолжал фиксировать детали, из которых особенно запомнилась мне одна, странная: все без исключения деревья пожелтели, но сломанные ветки на них оставались еще свежезелеными.

Заночевали мы в снегу, на крохотной площадке в ущелье над рекой, а потом был еще один трудный день, и вновь мы разбили лагерь уже в Мондинской котловине, в осиннике, и крепко уснули — уже ни о чем не заботясь — под шелест вечно трепещущих бронзовых листьев…

Потом были еще маршруты (но уже на машине) по Тункинской котловине, потом ночевали мы в Култуке на берегу Байкала, и солнце, на несколько секунд показавшись из-за туч, упало алой каплей в его черные волны… И — Москва.

А в Москве очень скоро обнаружилось, что в ближайшее время мне не удастся изменить род занятий и переквалифицироваться в биогидролога. Причин тому было несколько. Во-первых, для биогидрологических работ требовалась солидная экспериментальная база где-нибудь на берегу моря, а ее не оказалось. Во-вторых, и самими специалистами работы эти велись от случая к случаю и постепенно заглохли. В короткие же аспирантские годы все подымать заново самому и налаживать было более чем сложно — нереально. В-третьих, я числился аспирантом на кафедре физической географии СССР, и у кафедры имелись свои виды на меня. В-четвертых, мои собственные интересы постепенно обрели иное направление: меня увлекла тогда еще совсем слабо разработанная теория физической географии… Короче говоря, я довольно легко смирился с неосуществимостью своих прежних намерений, и теперь, много лет спустя, только рад этому.

Но чего я определенно не хотел, так это возвращаться в Саяны, в тот же самый район. Меня влекли иные дали, мне требовался географический простор, и мысленно я уже странствовал по горам и пустыням Средней Азии. Но… Вот это самое «но» оказалось настолько весомым, что и тут я потерпел фиаско.

Существовали моральные обязательства — меня устраивали в экспедицию несколько, так сказать, необычным путем, и теперь сбегать из нее было неприлично. Существовали обязательства деловые. Восточно-Сибирская экспедиция вела исследования, необходимые для только намечавшихся тогда больших строительных работ на Ангаре у Иркутска, и нашему отряду, в частности, предстояло решить, можно ли проложить железную дорогу в верховьях рек Иркута и Оки. Поскольку за первый сезон осмотреть весь район мы не успели, то в следующем сезоне продолжить исследования разумнее всего было бы прежними «главными силами»… Существовало, наконец, мнение кафедры, — правильное, как я теперь понимаю, мнение: нечего метаться по стране, и раз уж я попал в Саяны, то там и должно мне провести основательные исследования.

Вот так «железная» логика обстоятельств пресекла все мои фантазии и точно определила маршрут будущего года: Москва — Иркутск — Монды — и далее по усмотрению начальства.

И когда все это окончательно определилось и утряслось, мне не осталось ничего больше, как засесть за литературу по району.

Я начал с той статьи Обручева в «Известиях ВГО», которую читал в Мондах Михайлов, и сразу же вернулось ко мне прежнее ощущение второй встречи с Черским и захотелось узнать подробности об экспедиции, открывшей хребет Черского. Теперь, в Москве, это было нетрудно, а вскоре с помощью букинистов я даже стал обладателем весьма потрепанной и утратившей несколько страниц книги «В неведомых горах Якутии». Написал ее Сергей Владимирович Обручев, а вышла в свет она в 1928 году. Книга эта настолько хороша и увлекательна, что обидно пересказывать ее в нескольких строках. Но что поделаешь?

Итак, интереснейшие события, которые мне предстоит скучно изложить, происходили в 1926 году.

После долгих и трудных хлопот инициатору и руководителю экспедиции на северо-восток нашей страны С. В. Обручеву удалось получить необходимые средства на исследование бассейна Индигирки — огромного «белого пятна» на карте нашей родины. Вместе с прилегающими географическими, и тоже неисследованными, районами «белое пятно», достигало по площади чуть ли не миллиона квадратных километров!.. Сложись судьба Черского иначе, «пятно», видимо, заметно сократилось бы в размерах… А после Черского в течение тридцати пяти лет географические экспедиции не посещали северо-восточных районов Азиатского материка.

И вот экспедиция в Якутске. В ее составе кроме начальника горный инженер В. А. Протопопов, горный техник И. Н. Чернов и геодезист К. А. Салищев. В те годы, когда я учился на геофаке, Константин Алексеевич Салищев, уже профессор, заведовал кафедрой картографии, я постоянно видел его на факультете, и это придало какой-то особо приятный оттенок моим изысканиям.

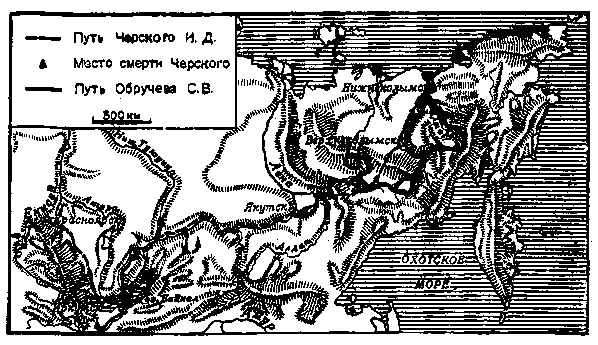

Из Якутска путь экспедиции лежал на северо-восток, и был этот путь параллелен той караванной тропе, по которой ехал на Колыму вместе с женой и сыном Иван Дементьевич Черский. За три с половиной десятилетия до Обручева, уже миновав верховья Индигирки, Черский встретил горные хребты и замерил их простирание. Вопреки прежним представлениям хребты эти тянулись не вдоль основных рек района — Индигирки и Колымы, а поперек, в сторону большой низменности, изображенной на картах в верхней части бассейна Индигирки.

Эту низменность и намеревалась исследовать в первую очередь экспедиция С. В. Обручева. И на месте низменности она обнаружила девять горных цепей высотой до двух с половиной тысяч метров, а кое-где и более того.

Отнюдь не только к этому неожиданному открытию свелись научные результаты экспедиции. Нам сейчас важен, однако, именно этот результат, потому что, вернувшись в Ленинград и сделав доклад об открытиях в Географическом обществе СССР, С. В. Обручев предложил назвать обнаруженные им горные цепи хребтом Черского, и предложение его было принято.

Так появилось имя Черского на карте нашей страны.

Помните? — в разговоре со священником Сучковским Черский шутливо говорил, что рад умереть на севере: когда-нибудь труп его будет найден нетленным в вечной мерзлоте, выставлен в музее, и, таким образом, некий геолог увековечит его имя…

С. В. Обручев заканчивает свою книгу так: «Желание Черского исполнено, но иначе: его памятник — в 1000 километров длины, 300 ширины и до 3000 метров вышины; по площади больше Кавказа и выше всех гор Северной Сибири[12]. Это, быть может, последний большой хребет, который можно открыть на земном шаре».

…Я не придерживаюсь наивных, на мой взгляд, приемов некоторых романистов, если уж изображающих героя, то героя по всем статьям: и ростом чтоб вышел, и в плечах чтоб косая сажень, и взор чтоб не меньше как орлиный… И все-таки удивительно несоответствие облика Черского его делам. Вот передо мной его фотография — фотография человека физически явно не сильного, скорее даже болезненного. Длинные волосы аккуратно расчесаны на косой пробор. Высокий с большой левой залысиной лоб. Небольшие глаза за очками в железной оправе; глаза чуть грустные, внимательные, добрые; взгляд их не очень уверен и слегка насторожен, словно Черский все время боялся кому-нибудь причинить боль, и боялся, что боль причинят ему. Лицо несколько удлиненное или кажется таким из-за небрежной, никак не подстриженной бороды… Сельский учитель, великовозрастный семинарист…

А Черский начал самостоятельную жизнь бурно — с оружием в руках. Был он литовцем по национальности, родился в Виленской губернии в 1845 году, а в 1863-м уже сражался в рядах польских повстанцев против царского режима. Он пережил поражение восстания, пережил плен и с недрогнувшим сердцем отправился в ссылку в Сибирь. Впрочем, это была не простая ссылка — Черского забрили в солдаты и послали служить в Омск.

Пять лет тянул солдатскую лямку этот действительно слабый физически и болезненный человек, и не только тянул, но еще и усиленно занимался самообразованием. И даже увлекся геологией под влиянием известного путешественника по Центральной Азии Г. Н. Потанина.

В 1869 году Черского демобилизуют по болезни, и, все еще оставаясь под надзором, он вскоре переезжает в Иркутск, где живое участие в судьбе ссыльного принял крупный сибирский географ А. Ф. Усольцев.

И там, в Восточной Сибири, геолог-самоучка, не имевший никакого специального или даже систематического образования, проводит серию блестящих исследований, работая в Сибирском отделении Русского географического общества. Он странствует по Саянам и Прибайкалью, он производит первое детальное геологическое изучение Байкальского побережья и составляет подробную карту. Он публикует статьи и книги по геологии и географии Сибири, большую палеонтологическую монографию о послетретичных млекопитающих, предлагает, наконец, первую геологическую схему строения всей Сибири, которой потом широко пользуются западноевропейские ученые (крупнейший европейский геолог того времени Эдуард Зюсе потом назовет ее «изумительной и далеко опередившей тогдашние воззрения»).

В 1875 году по ходатайству Географического общества Черского амнистируют, но он продолжает жить в Сибири, в той Сибири, что сначала поневоле, а потом и по привязанности стала его второй родиной… Лишь в 1885 году он переехал в Петербург, причем по пути провел геологические исследования вдоль всего тракта от Байкала до восточного склона Урала… Он совсем неважно чувствовал себя уже тогда, когда добивался в Петербурге организации своей последней экспедиции…

Согласитесь, что после ознакомления с событиями столь крупного географического, да и человеческого, масштаба, после всех моих раздумий о них, — после всего этого возвращение — пусть пока по литературе, — на мондинско-иркутский наш «пятачок» не могло не показаться мне скучноватым. Сначала я обнаружил лишь одно светлое пятно — статью самого Черского, напечатанную в 1881 году в «Известиях Восточно-Сибирского отделения Русского Географического общества». Статья называлась «К вопросу о следах древних ледников в Восточной Сибири», и писалось в ней в том числе и о нашем районе… Но дальнейшее знакомство с литературой существенно подправило мое настроение.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК