Печальный ужас

Печальный ужас

10 марта 1725 года Петербург прощался с Петром Великим. После споров о том, где хоронить императора — в царской усыпальнице под полом собора Михаила Архангела в Кремле или в новом, еще не достроенном и не освященном Петропавловском соборе, было решено остановиться на последнем варианте — все понимали символическое значение связи основателя города с самим городом. Кто-то предложил поставить гроб с телом Петра в старой деревянной церкви, внутри недостроенного Петропавловского собора.

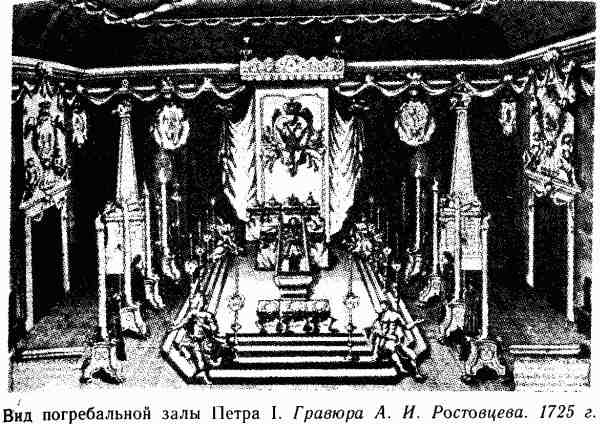

Весь февраль и десять дней марта гроб Петра находился в большой «сале» Зимнего дома, которая была превращена в «каструм долорис, или печальную салу». Ее убранство по роскоши и богатству превосходило все виданное до сих пор в новой столице, начиная с золотых шпалер на стенах, скульптур, больших мраморных пирамид с фигурами и траурными надписями, «которые толковали причину оных пирамидов», и кончая роскошным золоченым балдахином с мантией из золотой парчи, подбитой горностаями. В полутьме от постоянно завешанных черным флером окон и неверного света свечей непрерывным потоком шли тысячи людей без различия звания, чина и возраста, «плачуще и руку Отца целующе». Они подходили к гробу и видели своего царя преображенным и незнакомым. Вечно спешащий по улицам города, в потертом камзоле, заштопанных чулках, стоптанных башмаках, он был неузнаваем: в оклеенном золотой гладкой парчой гробе «на образ раки» лежал высокий человек в роскошном платье, вышитом серебром, с серебряной бахромой, в кружевах, с орденом Андрея Первозванного. Византийская роскошь последнего одеяния Петра, гроба, зала, всей церемонии похорон как бы компенсировала скромность и даже бедность его обыденной жизни, окончательно ставя все на свои места: кесарю — кесарево.

Изучая историю похорон Петра, нельзя пройти мимо одного любопытного обстоятельства. Тело императора было перенесено из конторки в «печальную салу» уже 29 января, и источники противоречивы относительно того, было ли тело бальзамировано или нет, — все же оно простояло открытым сорок дней. Биограф Петра И. И. Голиков пишет вполне определенно, что «врачи вскрыли тело усопшего императора… и после бальзамирования внутренности его снят с лица его гипсовый портрет». О тайном вскрытии пишет саксонский посланник Лефорт. Зато все другие дипломаты утверждают обратное. Голландец де Вильде сообщал, что 30 января открыли лицо царя, но «тело не бальзамировали и не вскрывали, при здешнем холоде оно продержится». Иного мнения был Берхгольц, записавший в дневник 8 февраля: «Его королевское высочество видел сегодня утром тело императора, которое уже почернело и попортилось». Прусский посланник Мардефельд сообщал в Берлин 9 февраля: «Труп покойного императора лежит еще на парадном ложе, несмотря на то что он уже позеленел и течет… Императрица посещает своего покойного супруга еще ежедневно и оплакивает его и при этом вдыхает в себя много вредного испарения и подвергает опасности свое здоровье»1.

4 марта «в доме Государевом к печали печаль новая прибыла» — умерла заболевшая в 20-х числах февраля корью младшая дочь Петра Наталья, маленький гробик которой был выставлен в соседнем помещении.

10 марта около полудня пушечным выстрелом Петербург был извещен о начале торжественной, еще никогда не виданной жителями церемонии царских похорон. Уже с раннего утра к Неве сходились люди, и, как пишет Феофан, «толикое вскоре множество народа собралося, что не только по обеим сторонам путь широко заключили, но и везде крыльца и по всем палатам окна наполнили и самые кровли не праздны были»2. Народ теснился вдоль всего посыпанного желтым песком и устланного свежими еловыми лапами пути, который тянулся по заснеженному берегу Невы от Зимнего дома (современный Эрмитажный театр) до Почтового дома (ныне на его месте Мраморный дворец) и затем через Неву — по специально построенному мосту.

Мы не можем точно сказать, какая была в тот день погода, но Кампредон пишет, что через три дня после похорон крупными хлопьями падал снег с градом3. Точно известно, что гроб везли на санях, — Нева еще не вскрылась, и мост с затянутыми черной материей перилами проложили прямо по льду. Вдоль всего пути сплошными шпалерами стояли войска: солдаты и офицеры с опущенными знаменами и через равные промежутки — 1250 «мушкетеров» с факелами.

Около трех часов дня Петр отправился в свой последний путь: гроб вынесли через отворенное окно Зимнего дома и спустили вниз на набережную по обитой черной материей лестнице. Процессию открывал сводный отряд из 48 трубачей и восьми литаврщиков, которые своей печальной музыкой задавали тон всему шествию. Следом за ними шли пажи и весь прочий придворный штат, а также иностранные купцы. За красным военным знаменем шла в сопровождении двух полковников «лейб-ферд, сиречь лошадь любимая седла Е.и.в., на которой в походах своих изволил ездить». Она была в богатом уборе, с красными и белыми плюмажами. Думаю, что всеобщее внимание привлекли две символические фигуры латников с опущенными обнаженными мечами: один верхом в вызолоченных латах, другой — пеший в черных латах, — а также красочное шествие знамен с гербами земель империи, писанных «золотом и серебром с красками по черной тафте с черными кистьми и бахромою». В этих знаменах, иллюстрировавших полный титул императора, отразилась вся история создания Российской империи с древнейших времен. За черкасским знаменем следовали знамена всех других царств и владений российского императора: кабардинское, грузинское, карталинское, иверское, кондийское, обдорское, удорское, белозерское, ярославское, ростовское, рязанское, черниговское, нижегородское, болгарское, вятское, пермское, югерское, тверское, ижорское, корельское, лифляндское, эстляндское, смоленское, псковское, сибирское, астраханское, казанское, новгородское, владимирское, киевское и, наконец, московское.

Выразительно было и белое знамя, «на котором эмблема и девиз императорская, писана золотом и серебром с кистьми и бахромою золотыми». Эмблемой первого императора, как пишет Феофан, был «резец (т. е. скульптор. — Е. ?.), делающий статую»4. Как не вспомнить тут фрагмент поэмы М. Волошина «Россия»:

Не то мясник, а может быть, ваятель —

Не а мраморе, а в мясе высекал

Он топором живую Галатею…

Это был точный символ преобразования, весьма зловещий образ грандиозного, начатого триста лет назад социального эксперимента: скульптор-преобразователь по своей модели с помощью острого орудия создает из бесформенного материала новую Россию.

Величественный крестный ход — несколько сот церковников в траурных белых ризах с хоругвями в сопровождении огромного числа певчих — завершал первую половину траурного шествия. Феофан Прокопович, автор «Краткой повести о смерти Петра Великого», которую я цитирую, не мог, несмотря на трагизм минуты, скрыть своего эстетического восторга при виде этой «зело приятной смотрящим процессии». Да, такого Россия еще никогда не видела, и вполне естественно, что печаль участников похорон смешивалась с острым любопытством зрителей этого по-восточному пышного зрелища.

И вот показались два гроба, укрытые золотыми парчовыми покровами. Впереди гвардейские офицеры несли на руках гробик цесаревны Натальи, а за ним восьмерка покрытых черным бархатом лошадей медленно влекла резные сани с гробом императора под роскошным балдахином с серебряными штангами. То, что это были сани с восьмеркой лошадей, я знал давно, еще до того, как взял в руки «Описание погребения» Петра: на известном и часто репродуцируемом лубке «Как мыши кота хоронили», пародирующем похороны грозного царя, прекрасно видно, что усатый кот возлежит на санях, которые усердно тащат восемь мышей.

Множество генералов и офицеров торжественно и осторожно несли перед гробом на золотых подушках то, что большинство зрителей, скорее всего, никогда в жизни не видели, — специально доставленные из Москвы символы царской власти и награды царя: четыре государственных меча острием вниз, кавалерии орденов, полученных Петром, скипетр, державу и «зело пребогатую» корону Российской империи.

Сразу за гробом в сопровождении ассистентов шла Екатерина в траурной одежде, с «закрытым лицем черною материею». И далее следовала царская фамилия, порядок шествия которой был определен событиями 28–29 января: Анна Петровна, Елизавета Петровна, затем — дочери царя Ивана, старшего брата покойного: герцогиня Мекленбургская Екатерина Ивановна и Прасковья Ивановна (Анну Ивановну, похоже, даже не позвали из Митавы). Пятое и шестое места занимали двоюродные сестры Петра по матери — Мария Львовна и Анна Львовна Нарышкины. Седьмым шел жених Анны Петровны Карл Фридрих, герцог Голштинский, и, наконец, только восьмым — внук покойного императора Петр Алексеевич младший. Конечно, это было демонстративное унижение великого князя — подлинного наследника, поставленного ниже иностранца — жениха дочери Петра. Это, по сообщению Гогенгольца, вызывало всеобщее негодование, как и то, что в самом соборе великому князю Петру не нашлось даже места на главной, почетной трибуне семьи Романовых, по правую руку от гроба.

Оскорбительным для великого князя было и то, что его ассистентами назначили второразрядных государственных деятелей — президента Вотчинной коллегии и обер-президента Главного магистрата. Екатерину сопровождали Меншиков и генерал-адмирал граф Ф. М. Апраксин, Анну Петровну — генерал-фельдмаршал князь А. И. Репнин и государственный канцлер граф Г. И. Головкин. Ассистентами Елизаветы были генерал Л. Н. Алларт и граф П. А. Толстой.

Но и те, кто это заметили, и те, кто остались равнодушны к протоколу шествия, были подавлены торжественной и мрачной красотой происходящего: траурные звуки множества полковых оркестров, глухой рокот полковых барабанов, тяжкие удары литавр, слаженное пение нескольких сот дьяконов и церковных певчих, бряцание оружия и благовонный дым кадил… Непрерывный звон колоколов со всех церквей столицы через равные промежутки времени заглушался пушечной стрельбой. Эта стрельба производила очень сильное, угнетающее внечатление: с болверков Петропавловской крепости раздавались мерные, как удары огромного метронома, выстрелы «не многий вдруг, но един по другому, чрез минуту, разливая некий печальный ужас»5.

В маленькую церковь посреди недостроенного Петропавловского собора — второй яркий символ империи Петра — была допущена только знать и, по-современному говоря, «представители общественности» — горожане, купцы, иностранцы — во избежание вполне понятной в ограниченном пространстве давки. Церемония панихиды не была долгой, — как писал Феофан, это было «обычное по уставу погребальное последование», то есть процедура продолжительностью не более часа.

Во время панихиды Феофан произнес краткую, минут на десять, речь — «Слово на погребение Петра Великого», вошедшую в хрестоматии русского ораторского искусства. Именно она начинается впечатляющими до сих пор и памятными многим словами:

«Что се есть? До чего мы дожили, о Россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? Ах, как истинная печаль! Ах, как известное наше злоключение! Виновник безчисленных благополучий наших и радостей, воскресивший аки из мертвых Россию и воздвигший в толикую силу и славу или паче — роджший и воспитавший, прямой сей Отечества своего отец, которому по его достоинству добрии российствии сынове безсмертну быти желали; по летам же и составу крепости многолетно еще жити имущего вси надеялися: противно и желанию и чаянию скончал жизнь!»6

Феофан, непревзойденный оратор своего времени, блестяще владел живым, доходчивым, звучным словом. Человек опытный, умный, обученный мастерству оратора по античным законам элоквенции, он сразу овладевал душами слушателей. Хорошо поставленный, громкий голос, точный жест, подкупающе искренняя интонация, учет всех тонких нюансов — обстановки, времени, темы — все это делало архиепископа Псковского подлинным волшебником слова.

И вот он начал свою речь. Она подчеркнуто коротка и проста — не время в этот скорбный час упражняться в элоквенции, не время цитировать труды святых отцов церкви и античных классиков, «растекаться мыслию по древу», — нужно сказать главное, затронуть самые тонкие струны души каждого стоящего в скорбной толпе человека. В «Краткой повести о смерти Петра Великого» он писал по этому поводу: «Краткое имел слово Феофан, архиепископ Псковский, отложив пространнейшее на иное время частию краткого ради времени и неудобнаго (надо полагать, что уже смеркалось, вероятно, было не ранее 5–6 часов вечера, и люди, проведшие весь день на ногах, изрядно устали. — Е. ?.), частию же опасаяся, дабы слез и печали словом не умножить, когда и так много вопля и стенания происходило».

Речь Феофана построена очень искусно. Учитывая, что Петр умер больше месяца назад и к этому печальному факту люди начали привыкать, он призывает их оглянуться, очнуться, осознать, ЧТО свершается в это мгновение, понять, что это не сон, не наваждение, а суровая воля Бога, призвавшего смертного на свой суд. Нельзя забывать, что сознательная жизнь большинства присутствующих на панихиде в основном прошла при царствовании Петра, — ведь он был царем долгих тридцать пять — да еще каких! — лет. И вот столь внезапный, трагический конец. Думаю, что голос Феофана тонул в плаче и стенаниях слушателей — людей более эмоциональных, чем мы, людей, которые могли падать в обморок от счастья, позора, горести, внезапно заболевать нервной горячкой.

Посмотрим, говорит оратор, кем был для нас Петр Великий, оценим его роль в нашей жизни и истории России. Он был ее непобедимым Самсоном, разорвавшим пасть шведскому льву, мужественным мореплавателем, подобным библейскому Иафету. Кроме того, он был ее мудрым законодателем, как Моисей, справедливым судьей, как Соломон. Наконец, он был, как византийский император Константин, реформатором церкви. Но и в этих ярких сравнениях Феофан знает меру — нет привычных античных аналогий с Александром Македонским или Цезарем. Образ задан — и достаточно: «простирати речи не допускает настоящая печаль и жалость».

Далее следует новый поворот — и речь достигает своего апофеоза. Феофан проводит ту мысль, что жизнь тем не менее идет и глубокое, безмерное горе противоречит живому, которое должно жить дальше, да и сам великий преобразователь делал все, чтобы Жизнь и Слава России продолжались. Оглянитесь, россияне, смахните слезы, призывает Феофан, ведь вокруг — творения его жизни ради жизни: чудный молодой город, доблестные полки его победоносной армии — все это существует. «Оставил нас, но не нищих и убогих: безмерное богатство силы и славы его, которое вышеименованными его делами означилося, при нас есть. Какову он Россию свою сделал, такова и будет: сделал добрым любимою, любима и будет, сделал врагам страшную, страшная и будет, сделал на весь мир славною, славная и быти не престанет. Оставил нам духовный, гражданския и воинския исправления. Убо, оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам». Иначе говоря, «он умер, но дело его будет жить вечно».

И на этой эмоциональной волне Феофан произносит слова Похвалы, обращенные к стоящей у гроба вдове: «Наипаче же в своем в вечныя отечествии, не оставил нас сирых. Како бо весьма осиротелых нас наречем, когда Державное его наследие видим, прямого по нам помощника в жизни его, и подобонравного владетеля по смерти его. Тебе, всемилостивейшая и самодержавнейшая Государыня наша, великая Героиня, и Монархиня, и Матерь Всероссийская. Мир весь свидетель есть, что женская плоть не мешает тебе быти подобной Петру Великому».

Вероятно, в другое время и при других обстоятельствах последние слова вызвали бы чью-то циничную ухмылку (чему есть немало свидетельств в делах Тайной канцелярии), но сейчас это прозвучало к месту, ибо как бы предполагалось, что после смерти Петра к Екатерине — самому близкому ему человеку — перешли не только корона, престол, но и душевные достоинства, ум и энергия великого преобразователя России. В этом также содержится призыв к самой Екатерине быть достойной Петра и своего царственного жребия. Этот призыв тонко связан с сочувствием к горю этой женщины, хоронившей сразу и мужа, и дочь. Кончается речь традиционным призывом ко всем без различия сословиям еще теснее сплотиться вокруг трона, верностью и повиновением утешить «государыню и матерь вашу, утешайте и самих себя несумненным познанием, Петрова духа в Монархине вашей видяше, яко не весь Петр отшел от нас».

Здесь Феофан перечисляет членов осиротевшей царской фамилии, причем называет не имена, а степени родства членов семьи по отношению к Петру: «дщери, внуки, племянники», то есть не в том порядке, что был предусмотрен регламентом похоронного шествия. Дочери — это Анна и Елизавета, внуки — Петр и Наталья (отсутствовала по болезни), племянницы — Екатерина, Анна (ее тоже не было на похоронах) и Прасковья. Не думаю, что Феофан не знал официальной «расстановки» — протокол и до сих пор вещь строгая и обязательная, — все персоны перечислены именно в такой последовательности, скорее всего, не случайно: кто знает, что будет завтра, а архиепископ Псковский всегда думает о своем завтрашнем дне. В этом — весь Феофан, ловкий царедворец.

Церемония быстро заканчивается, гроб закрывают, возле него устанавливают круглосуточный караул, и темное, низкое небо Петербурга раскалывается от страшного грохота: «Из всего паки мелкаго оружия, такожде и из всех пушек крепости и в Адмиралтействе вдруг страшный трижды гром великий издан» 7.

Так, под гром и дым залпов, великий Петр сошел с арены мировой истории… На следующий день начались будни.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«Таков печальный итог…»

«Таков печальный итог…» Самозванцев в конце концов повывели всех до единого. Атамана Заруцкого посадили на кол. Четырехлетнего сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II при большом стечении народа повесили в Москве. Сама Марина подозрительно быстро скончалась то ли в тюрьме,

«Таков печальный итог…»

«Таков печальный итог…» Самозванцев в конце концов повывели всех до единого. Атамана Заруцкого посадили на кол. Четырехлетнего сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II при большом стечении народа повесили в Москве. Сама Марина подозрительно быстро скончалась то ли в тюрьме, то

«Таков печальный итог…»

«Таков печальный итог…» Самозванцев в конце концов повывели всех до единого. Атамана Заруцкого посадили на кол. Четырехлетнего сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II при большом стечении народа повесили в Москве. Сама Марина подозрительно быстро скончалась то ли в тюрьме, то

Печальный образ рыцаря

Печальный образ рыцаря О ком мечтает большинство современных женщин? Правильно, о благородном рыцаре, готовом на все ради своей прекрасной дамы сердца: сразиться с драконом, бросить к ее ногам все богатства мира и любить до самой смерти. Увы, все это лишь красивая сказка,

Печальный ужас

Печальный ужас В три часа дня гроб с телом Петра начали выносить через отворенное окно Зимнего дома – ни в одну дверь он не проходил – и по специально построенному крыльцу и лестнице спустили на набережную. Процессию открывали 48 трубачей и 8 литаврщиков. Протяжные звуки

Печальный Пьеро

Печальный Пьеро Вот главный вопрос: почему Россия в семнадцатом году, за несколько месяцев от Февраля до Октября, перепробовав все варианты политического устройства, сделала выбор в пользу правления куда более жесткого, чем царский режим?После Февральской революции не

Печальный ужас

Печальный ужас 10 марта 1725 года Петербург прощался с Петром Великим. После споров о том, где хоронить императора — в царской усыпальнице под полом собора Михаила Архангела в Кремле или в новом, еще не достроенном и не освященном Петропавловском соборе, было решено

Печальный эпилог

Печальный эпилог Вечером 12 октября 1793 г. президент Эрман сумел-таки доказать двуличие королевской четы. Если в памфлетах королеву несправедливо обвиняли в том, что она манипулировала безвольным супругом, то судьи Марии Антуанетты совершенно верно определили ее роль,

Пятая очередь. Печальный финал

Пятая очередь. Печальный финал К середине 1950-х годов сложилось сразу несколько факторов, не позволявших развиваться архитектуре станций метро в том направлении, в котором оно шло в первых 4-х очередях.Первый фактор, безусловно, это смерть И.В.Сталина. Именно Сталин на

Заключение. «У нас очень печальный конец…»

Заключение. «У нас очень печальный конец…» Обретя богатство, причем такое, о котором не смела даже мечтать, и мужа, который в состоянии удовлетворить ее малейшую прихоть, Гала Дали внезапно начала испытывать дикий страх перед возможной внезапной нищетой. Уезжая из дома,

Печальный конец

Печальный конец А самый кошмар начался тогда, когда Александр внезапно умер в Вавилоне, всего в 33 года, не оставив завещания. Не буду разбираться в создавшейся ситуации с наследованием слишком подробно – придется говорить очень много. Отмечу только, что в Македонии после

Печальный конец «романтической истории»

Печальный конец «романтической истории» …В 30-ти километрах к северу от Мадрида есть местечко Алальпардо. Здесь, в маленькой испанской деревушке, на самом выезде из этого населенного пункта расположена «резиденция» — фактически дом для престарелых — «Эль Реторно» (в

Печальный возвращенец

Печальный возвращенец Почему-то прелестный Париж (воистину красоты неисчерпаемой) и все, что в нем происходит, кажется мне не настоящим, а чем-то вроде развертывающегося экрана кинематографии… Это все понарошку, представление. Знаю, что когда вернусь и однажды ночью

Техника и безопасность Неизбежный печальный опыт

Техника и безопасность Неизбежный печальный опыт Четвертьвековой юбилей чернобыльской катастрофы нынче почти не заметен на фоне Фукусимы, где катастрофа случилась на реакторах предыдущего поколения, с примитивной системой охлаждения. Примерно такой же реактор в