5 Критики

5

Критики

– Черт побери, Хокинс, должны существовать и другие! Стоунхендж не может быть единственным и неповторимым. Так, чтобы им все исчерпывалось. Если у него есть научная основа, это ваша астро… ну, вы сами знаете… то она неминуемо должна отразиться в культуре где-нибудь еще! – заявил знаток доисторического периода, специализировавшийся по неолитической Европе.

Он заявил это безапелляционным тоном за рюмкой хереса в отделанной темными панелями преподавательской. И, разумеется, он был прав.

Доисторическая эпоха – как, впрочем, и историческая – не знает ни одного случая изолированного рывка, внезапного взлета гения. Такой рывок всегда либо представляет собой кульминацию долгих предварительных усилий и проб, либо приводит к тем или иным последствиям – немедленно или позднее. Стоунхендж как культовый храм прекрасно укладывался в сложившиеся представления о европейских мегалитических кругах, хотя он был, так сказать, кафедральным собором среди приходских церквей – единственным, в котором имелись трилиты и кольцо арок. Неизвестно было только, какому культу он был посвящен и какие в нем совершались обряды.

Ответить исчерпывающим образом я тогда не мог (собственно, такой ответ лег в основу одной из следующих глав этой книги) и ограничился лишь ссылкой на Каллениш, называемый «Шотландским Стоунхенджем». Это кольцо камней внутри неправильного креста на Льюисе, самом северном из Внешних Гебридских островов, показывает направления на крайние точки солнечных и лунных восходов и заходов, а его числовая символика связана с астрономией. Каллениш расположен лишь чуть южнее одной из астрономически очень важных широт – северного полярного круга Луны: в самой нижней точке своего цикла, длящегося 18,01 года, Луна буквально катится там по южному горизонту, точно так же, как Солнце в декабре у обычного полярного круга, то есть на широте 66,5°. Я рассчитал все это, пользуясь картами и планами, и опубликовал полученные результаты. Однако направления были не такими четкими, как в Стоунхендже, и сам по себе Каллениш не мог послужить ответом на многочисленные критические замечания об отсутствии следов науки Стоунхенджа где-либо еще в этой культурной линзе.

Да и вообще конкретно говорить на этой стадии о «науке» было еще невозможно. Ивонна Шварц писала: «Этим ранним британцам можно с равным успехом приписать не научное, а магическое толкование наблюдаемых явлений».[22]

О моей теории высказывались с полной беспощадностью: «тенденциозная, безапелляционная, кое-как слепленная и неубедительная», «чрезмерная убежденность», «литературная позолота», «пустые бредни».

Одна лондонская газета объявила с некоторым смакованием: «Стоунхендж… того и гляди станет грозовым центром одного из самых интригующих научных споров последнего времени… Критический обстрел уже начался». Безусловно, до признания моей теории было еще очень далеко.

Как ученый я приветствую споры и возражения – именно так протекает принятие всякой новой идеи, ее дальнейшее развитие, – но как любой нормальный человек я очень чувствителен к предубежденности. Когда в дискуссию привносится ожесточенность, в ней уже нет места логике. К счастью, значительная часть критики носила конструктивный характер.

Перед тем как опубликовать свои выводы, я, подобно «адвокату дьявола», сам критически оценил свою работу. Самопроверка – процесс для исследователя совершенно необходимый. Будучи уроженцем Британских островов, я, естественно, прежде всего подумал: «Нет, это было невозможно, погодные условия не позволили бы». Мне было очень приятно убедиться, что адвокат дьявола ошибся: в 2000 г. до и. э. английский климат был гораздо лучше нынешнего. Не нравилась мне и величина ошибок: было очень трудно понять смещение на целых два градуса – ведь речь шла о людях, которые вырубали гнезда и зубья для соединения камней с точностью до нескольких сантиметров. Меня ставил в тупик тот факт, что направления, как правило, устанавливались для дней, предшествовавших поворотам в годовом движении Солнца и Луны. Я предположил, что это объяснялось пропуском того или иного дня наблюдения. На Солнце это должно было сказаться меньше, чем на быстро движущейся Лупе. Удивляло меня и то, что я и мои коллеги-астрономы каким-то образом не заметили существования 56-летнего цикла. Возможно, это объясняется тем, что указанный цикл развертывается не равномерно, а слагается из неравных интервалов в 9 и 10 лет. Но бесспорно в качестве цикла затмений он действительно является циклом, в который регулярно укладывается смена времен года в течение очень долгого периода. (Это скоро заметили метеорологи. Они искали связь между выпадением дождя и затмениями и обнаружили, что классический саросский цикл тут не подходит: каждые 18 лет он неумолимо смещался на 11 дней, и поэтому корреляция с временами года нарушалась очень быстро.)

Иниго Джонс (1573–1652), главный архитектор королей Якова I и Карла I «Кирпич и камень рассыплются в прах, и время уничтoжuт плоды работ лучшего из зодчих, но труды ученого не исчезнут до тех пор, пока пребудут в мире разум и здравый смысл» (из анонимного предисловия к «Стоун Хенгу» Джонса).

Вопрос о Стоунхендже вызывал споры, насмешки и издевательства далеко не впервые. Еще дискуссия между Джонсом, Чарлтоном и Уэббом в XVII в. велась в самых ядовитых тонах. Уолтер Чарлтон заявил: «Фантазия мистера Джонса возымела полную власть над его рассудком, когда он на основании столь скудных свидетельств вынес приговор, будто Древнее сие Сооружение в седую старину было Римским храмом… Он (Джонс. – Дж. X.) вынужден был исказить текст (Витрувия. – Дж. Х.)… Поступок весьма недостойный… возмутительный… Позор и бесчестье…» Джон Уэбб, защищая своего покойного тестя Иниго Джонса «от недозволительных клевет доктора Чарлтона» в «Оправдании восстановленного Стоун-Хенга» обрушивается «на этого доктора», который «марает человека умершего… Его Замыслом, как видите, с самого начала было смешать ваши мысли, придуманными возражениями смутить вас и вызвать сомнения там, где по справедливости им нет места… тщеславный, легкомысленный, пустоголовый…» Что же касается древних датчан, которых Чарлтон провозгласил строителями Стоунхенджа, то, по мнению Уэбба, их искусствами были «Некромантия, Колдовство, Клятвопреступничество, Коварство, Жестокость и Тирания; они предавались Прелюбодеянию, насилию, грабежам, разбою, пиратству и кощунствам, а развлечением им служили убийство, сыноубийство, братоубийство, отцеубийство, матереубийство и цареубийство…»

Уолтер Чарлтон, доктор медицины, придворный врач Карла II «Он был прославлен в своей профессии и весьма искусен в древних языках» (из анонимного предисловия к «Стоун-Хенгу» Джонса)

Одна из причин, мешавших принять мои открытия, заключалась в привычной идее о существовании некой «оси Стоунхенджа» – прямой, относительно которой все особенности разнообразных иных сооружений должны были оказаться симметричными. Еще в 1927 г. А. И. Троттер писал: «Мы можем продолжить эту ось на северо-восток и обнаружить, что она пройдет через Копенгаген или в десяти с половиной милях от городка, в котором я живу… и еще мы можем вести о ней бесконечные споры, пока не напишем столько, что этого хватит на целую библиотеку». Представление об одной-единственной математической прямой рождает идею о том, что данное сооружение указывает на какой-то единственный объект или в крайнем случае на два – или же вовсе ни на какой, если «ось» с учетом произвольно установленных пределов ошибки ни на что не направлена. Но, увы, такой оси вообще не существует.

Принято считать, что средняя линия Аллеи более или менее совпадает с центральной осью Стоунхенджа II и Стоунхенджа III, но совпадение это далеко не точно и совершенно отсутствует для Стоунхенджа I. Пяточный камень находится почти на 2 м восточнее этой линии, а вход в Стоунхендж I – на 2,7 м западнее, из-за чего при сооружении Аллеи пришлось засыпать часть рва. Да и центры разных Стоунхенджей не совпадают один с другим. Центр кольца лунок Обри лежит на несколько шагов в сторону от центра сарсенового кольца. Эти небольшие отклонения были источником значительной путаницы. Например, снимая Пяточный камень через просвет между сарсенами № 1 и № 30, приходится смещать объектив камеры примерно на 30 см к западу от центра сарсенового кольца; только тогда отдаленный Пяточный камень оказывается точно в середине просвета. Один из «осевых» критиков сказал: «Ни одна из упомянутых выше фотографий солнечного восхода (фото 18 и 19 в книге «Разгадка тайны Стоунхенджа». – Дж. Х.) не была снята – да и не могла быть снята – ни по оси, ни из центра сооружения». Совершенно справедливо, но развивать эту идею значит попусту ломать мегалитические копья.

Фред Уиллер охарактеризовал ситуацию следующим образом: «Метод профессора Хокинса заключается в том, чтобы отбросить поиски одной-единственной оси и использовать направления, определяемые различными парами камней и лунок.[23]

Некоторая трудность возникла с вопросом о вероятности (математической). После долгих препирательств стало ясно, что попросту невозможно применить теоретическую статистику для вычисления вероятности случайной ориентации камней на определенные положения Солнца и Луны. Как заметил сэр Фред Хойл, профессор астрономии и экспериментальной философии в Кембриджском университете, это скорее вопрос интуиции, чем математики:

«Некоторые исследователи сомневались, можно ли при таком количестве позиций считать эти направления статистически значимыми. Я недавно заново рассмотрел все направления, которые обнаружил Хокинс. И я считаю, что расположение камней не случайно. Как указывает сам Хокинс, некоторые позиции особенно тесно связаны с геометрическими характеристиками Стоунхенджа, и именно эти позиции отмечают основные направления». Да, собственно, и не было нужды доказывать теорию с помощью статистики, поскольку рассматривалась только одна теория.

Вопрос о вероятности (не математической) в чисто человеческом плане сводился к обоснованности мнений, достоверности, готовности поверить. Как сказал кембриджский профессор Глин Дэниэл, выступая по телевидению: «Нет ничего невозможного в том, чтобы люди, не имевшие письменности, создали такого рода счетно-вычислительную машину, а потому, конечно, Стоунхендж не строился как попало, и, следовательно, эти пятьдесят шесть точек появились по какой-то причине. Та ли это причина, которую выдвигает профессор Хокинс, мы не знаем, но, во всяком случае, случайность тут ни при чем».

Ошибки в направлениях вызвали новую дискуссию. Я опубликовал предварительные данные, полученные с помощью аэрофотосъемки,[24] и окончательно уточненные данные.[25] Ошибки съемки и измерений были значительно уменьшены. Некоторые авторы считают, что они все еще неприемлемо велики. Но ошибка – это ошибка, она никуда не денется, и ее приходится принять.

Наиболее значительные угловые ошибки обнаруживаются в трилитах, что породило предположение, будто Стоунхендж III был построен менее точно, чем Стоунхендж I. В действительности же расположение позиций, если выразить его в мерах длины, а не в угловых, более точно в Стоунхендже III, чем в Стоунхендже I, благодаря большей компактности этого сооружения.

Сведения, приводимые в специальных статьях, сводятся к сухим цифрам, но за этими цифрами кроются не высказанные прямо предположения. С математической точки зрения выбора не существует – линия должна проходить через центры камней и лунок; но ведь в действительности наблюдатель мог стоять и сбоку. Положение камней могло быть для него лишь исходной вехой, неизменной точкой отсчета, и он, возможно, твердо знал, что ему следует отступить на столько-то шагов вправо или влево. Далее, его вполне могло удовлетворить и такое направление, лишь бы диск светила находился в промежутке между монолитами.

Он построил вокруг трилитов симметричное кольцо, и, поскольку точки захода и восхода не располагаются точно напротив друг друга, он мог примириться с небольшим сдвигом, когда Луна, например, почти касается края просвета.

Наибольшую ошибку дают сарсены № 20 – № 21, если смотреть на них сквозь трилит № 57 – № 58. Эта линия направлена на точку захода Луны в день зимнего солнцестояния при склонении +19°, но отклонение составляет 4,7°, и Луна встает почти точно на линии камней № 21 и № 58. Проверяя этот просвет с помощью данных, снятых с нового плана, я заметил, что линия от Л° 57 – Л° 58 к № 93 совершенно точно укладывается в пределы ошибок съемки. Может быть, трилиты использовались в сочетании с более древними опорными камнями? Может быть, существовала промежуточная стадия наблюдений – до того, как 30 камней были установлены вокруг сарсенового кольца? Интересно, что пары трилитов расположены параллельно длинной стороне прямоугольника, а Пяточный камень «работает» для Солнца, если смотреть на него через просвет № 55 – № 56. А № 93 только-только виден сквозь две арки – № 20 – № 21 и № 57 – № 58. Камень № 93 отмечает северную границу просвета, точную позицию зимней Луны. Можно возразить, что это случайность, объясняющаяся естественными неровностями внутренней поверхности камня трилита, и тем не менее…

Хойл[26] выдвинул относительно ошибок смелую гипотезу – они делались не случайно, а сознательно, с определенной целью. Это должно было бы восстановить доверие к искусству и сноровке строителей Стоунхенджа.

Хойл заметил, что «ошибки» в подавляющем большинстве были односторонними: позиция камня предваряла поворотную точку Солнца или Луны на горизонте. Благодаря этому наблюдатель мог точнее определить дату поворота. Если Солнце вставало над Пяточным камнем 18 июня (для удобства я пользуюсь современным календарем) и возвращалось к нему 24 нюня, то солнцестояние должно было прийтись на 21 июня.

Хойл предположил, что в счетном кольце Обри использовались четыре камня: два перекладывались против часовой стрелки, отмечая положения Солнца и Луны, а два – по часовой стрелке, для наблюдения за узлами лунной орбиты. Солнечный камень каждые 13 дней перекладывался на две лунки, а лунный камень – на две лунки каждый день с ежемесячной поправкой. Однако при использовании четырех камней число лунок Обри не обязательно должно равняться именно 56 – да и вообще какому бы то ни было определенному числу, – и Ныоэм[27] считает это «одной из главных слабостей» гипотезы Хойла.

Позднее я выдвинул умозрительное предположение, что использовался только один камень, который перекладывался каждый год на три лунки.

Умозрительные предположения неприемлемы для археологов, оперирующих только фактами, но, может быть, как заметил редактор Nature, «если министерство гражданского строительства обязано, кроме всего прочего, содержать в порядке траву, то почему бы почтенным астрономам и не попытаться отгадать, какой смысл скрывался за размещением всех этих камней?»

Английский журнал «Антиквити» организовал по этому поводу обмен мнениями. Профессор Хойл рассмотрел астрономическую теорию со своими добавлениями, шестеро специалистов выдвинули аргументы «за» и «против», а Джакетта Хоукс прокомментировала их заключения. В качестве высказывающегося № 1 я ограничился изложением сути дела: Стоунхендж: а) был солнечной и лунной обсерваторией, б) служил счетным устройством для предсказания крайних положений восхода и захода Луны на горизонте, а также затмений и в) является замечательным памятником культуры, имевшей широкое распространение.

Никто из остальных пяти не выступил с опровержением этой теории. Выступавший вторым Ричард Аткинсон писал: «Разумеется, невозможно отрицать, что они накопили много эмпирических сведений в наблюдательной астрономии, так как, мне кажется, нельзя не согласиться, что. во всяком случае, положение Пяточного камня и опорных камней, а также, собственно, и шпрота самого Стоунхенджа были определены астрономически, даже если мы расходимся в истолковании этих направлений или просто воздерживаемся от суждения». Высказавшийся третьим Александр Том. почетный профессор Оксфордского университета, писал: «…Я готов согласиться, что Стоунхендж был солнечной и лунной обсерваторией».

Теория получила – или почти получила – признание. Одинокий древний памятник уже не считался только храмом. Это была поэма в камне, звено между человеком и вращающимися небесами. Было нелегко охватить во всей полноте значение этого факта, который отражал эволюцию человека, изменение его места во Вселенной. Стоунхендж повествовал о зарождении цивилизации, об интеллекте и мироощущении неолитического человека.

Астроархеология дала толчок для новой оценки строителей Стоунхенджа. Одно крайнее мнение объявляло их «темными варварами», «практически дикарями», а другое превозносило их как гениев. «Тут трудился подлинный Ньютон или Эйнштейн». Где-то посередине между этими крайностями за ними признавался уровень достижений, сопоставимый с древним Египтом или Месопотамией, хотя в смысле количества наблюдений строители Стоунхенджа в 2000 г. до и. э. стояли выше египтян и месопотамцев и лучше понимали устройство Вселенной. Но без письменных памятников или устных преданий понять этих людей и их эпоху очень трудно. Они были составной частью зарождающейся и еще очень хрупкой цивилизации.

В 1940 г. я, английский школьник, слушал речь Уинстона Черчилля: «…даже если Британская империя, английское государство просуществует еще тысячу лет, люди все-таки будут говорить «это был их великий час…» В классе висела неизбежная карта мира с разноцветными странами, и, казалось, большинство их было окрашено в английский багрянец.

Во время воздушных налетов мы, прижавшись подбородком к коленям, сидели в узких земляных щелях, позднее в погожие дни мы высматривали «Фау-2», поднимавшиеся из-за моря, оттуда, где лежала оккупированная Голландия, но у школьников исход войны не вызывал никаких сомнении. Империя, убеждали нас учебники для младших классов, была средоточием британской цивилизации, чем-то само собой разумеющимся и вечным. Черчиллевское «даже если» прозвучало для нас как удар грома.

На протяжении истории цивилизации тоже развиваются и гибнут.[28] Их исчезло больше, чем существует в настоящее время. Римская империя пережила свой медленный тягостный финал в первые три века нашей эры. Эдуард Гиббон проанализировал ее упадок и разрушение в семи полновесных томах. Соединенным Штатам едва исполнилось двести лет, и американский образ жизни, пожалуй, еще не прошел проверки временем. Среди причин падения Рима ученые подчеркивают следующие: 1) борьбу между имущими и неимущими; 2) огромные расходы на политические кампании (чтобы добиться избрания, кандидат закладывал все свои будущие доходы, влиятельным избирателям платили назначением на государственные должности, общественные деньги растрачивались на подкупы и присваивались); 3) чрезмерное бремя обязательств за пределами собственно Рима в связи с политикой романизации; 4) отвращение к военной службе у солдат, набранных из членов общества, где господствовало материальное изобилие; 5) отсутствие творческого руководства; 6) гибель римских принципов добродетели, чистоты, простоты; 7) высокий процент разводов.

Американский историк Джеймс Брэстед был оптимистом. Согласно его убеждению, человечество завоевывало мир, создавая все более широкую и высокоразвитую цивилизацию. Оно начало свой путь в Египте и через Грецию, Рим и Европу достигло Северной Америки. Движущей силой была неуемная жизнерадостная энергия человеческой души. «Все это освещает вековой путь развития человека, и прослеживая, как он завоевывает цивилизацию, мы прослеживаем неуклонный путь вверх*).»

Эта точка зрения достигла крайней формы в теории однонаправленной диффузии из единого очага цивилизации. Все началось в Египте и (или) в «Плодородном Полумесяце» Месопотамии примерно за четыре тысячи лет до нашей эры, и «дети Солнца», светло-коричневые представители гелиолитической (солнечно-каменной) расы, разнесли плоды этого развития в самые дальние уголки земного шара. Ничто не изобреталось дважды. Ничто не было открыто независимо. Всем – наукой, цивилизацией, пирамидами, поэзией – мир обязан долинам Нила, Тигра и Евфрата. Естественный закон прогресса ведет вверх.

Другая крайность – теория множественности очагов цивилизации, подразумевающая изолированное развитие. Разные этнические группы развивали собственную культуру и цивилизацию независимо друг от друга, никак не взаимодействуя.

Освальд Шпенглер, школьный учитель из Мюнхена, рано ушедший в отставку, вообще отбросил вопрос о прогрессе. В широком обзоре европейской истории он выдвинул идею организмов. Цивилизация рождается, достигает поры расцвета и проживает свой нормальный ограниченный срок. Расцвет характеризуется творческим взрывом в искусстве, музыке, науках. Конец знаменуется изобилием, пошлостью, единым высоким уровнем материального комфорта – и больше ничем. Его взгляды ошеломили Европу, тем более что писал он в Мюнхене 1918 года, в период крушения прежнего уклада. Возможности выжить нет, заявил он. Западная цивилизация умерла, рассыпалась, как высохший цветок.

Арнольд Тойнби, английский историк, в целом придерживался сходных взглядов: цивилизация растет и прогрессирует только в результате ответной реакции на внешние воздействия, осуществляемой под руководством творческого меньшинства. В последней своей работе он выявил 26 отдельных цивилизаций начиная с древнего Египта и кончая Китаем до возникновения КНР.

Но что, собственно, означает само слово «цивилизация»? Сэмюэл Джонсон отказался включить его в свой знаменитый первый (1772) словарь, невозмутимо заявив Босуэллу, что это малораспространенный товар, который можно найти только в больших городах, преимущественно в центральных кварталах Лондона. Клайв Белл («Цивилизация», 1928) определял цивилизованного человека как наилучшего человека, отвечающего нашим представлениям о порядочности и хорошем вкусе. Китайский император отослал послов английского короля Георга III с подарками, объявив, что его цивилизованная страна не нуждается во ввозе варварских товаров.

Признавая что-то, лежащее вне его культуры, плодом цивилизации, человек тем самым избавляется от высокомерия. Вне своего квартала (Джонсон), вне собственной личности (Белл) или вне своих государственных границ. Говоря о Стоунхендже, мы должны преодолеть все эти барьеры.

Цивилизация теснейшим образом связана с техническим развитием. Гордон Чайлд обязательным признаком цивилизации считает письменность; Свен Нильсон относит к таким признакам чеканку монеты, Лесли Уайт – практическое использование какого-то вида энергии, Джакетта Хоукс – вино и ячменное пиво, а Брэстеду требуются сельское хозяйство и морские суда. Без этих атрибутов разные авторы определили бы данную культуру как не обладающую цивилизацией.

Но цивилизацию нельзя свести к тем или иным исчерпывающим признакам. Исключения составляют здесь правило. Стоящий особняком Клод Леви-Штраусс заявляет, что началом культуры является юридическое и социальное запрещение кровосмешения. Это определение ставит в несколько двусмысленное положение племя Авраамово и полностью исключает египетских фараонов и перуанских инков, которые брали в жены родных сестер.

Большинство авторов единодушно считает обязательным условием цивилизации обработку земли. Нам известно, что в США сельское хозяйство не слишком заметно за ширмой городских магазинов, но тем не менее оно остается одним из столпов американской культуры. Выращивание продуктов питания создает ту экономическую базу, которая определяет уровень жизни данного общества. И люди, возглавлявшие социальную и политическую его систему, очень рано поняли, что именно эта статья национального валового продукта легче всего поддается налоговому обложению. Первые арифметические правила были установлены в связи с необходимостью вычислять, какой процент полагался жрецам – 10, 20, а иногда и 50 (избыток, который отчуждался в пользу «творческого меньшинства» Тойнби!), и это порождает еще одну аксиому: без налогов нет цивилизации!

Однако в течение большей части своего существования человек был охотником. При малой численности населения систематические кочевки за стадами дичи давали охотничьей орде потребное количество еды. Эта форма культуры обеспечивала необходимые пищевые ресурсы и более того – достаточный досуг на стойбище. Рабочая неделя охотничьих народов составляла два-три дня. Культура ранних строителей могильников в центральных и восточных областях Соединенных Штатов была охотничьей. Строители эти достигли того уровня групповой организации, который вполне можно подвести под определение цивилизации. И при этом без сельского хозяйства!

Письменность – вот еще один, по общему мнению, обязательный атрибут. Герберт Уэллс, автор 97 книг и пьес, подчеркивал необходимость писаного слова – до его появления общины Старого Света были лишь «квазицивилизованными»! Из-за трудностей трактовки загадочных письмен майя и тайного языка веревочных узлов кипу у инков Уэллс отнес Новый Свет к категории «первобытных цивилизаций». Поскольку мы пользуемся письменностью (и я сам прекрасно сознаю, что в эту минуту вожу пером по бумаге), мы ждем того же от любой цивилизации. Письменность – это связующее звено между индивидуальными сознаниями. Мы не можем представить себе иного способа обмена мыслями и идеями, сохранения законов и истории. Но ведь личные письма постепенно уступают место почтовым посылкам с магнитофонными кассетами, и позвонить по телефону легче, чем написать письмо.

Культуры без письменности существуют и сейчас, как существовали они и в прошлом. Этнограф, сталкиваясь с племенами, еще ведущими первобытный образ жизни, открывает поразительное богатство устных легенд, социальных законов и философских представлений. Часть своего наследия Запад получил из дописьменного прошлого, когда появление письменности позволило перенести на пергамент народные баллады, мудрые пословицы и издревле хранимые знания. Греческие философы считали письменное слово грубым выставлением истины напоказ – лучшее хранится в сердце и уме.

Основа всякой цивилизации преходяща и может рассыпаться прахом. Даже предметы материальной культуры хрупки и легко уничтожаются, а наша эра разрушительна как никакая другая. Нам трудно вообразить стабильное общество, не знающее перемен. Наше поколение живет переменами. Археолог, раскапывавший пещеры Лез-Эйзи во Франции, был поражен единообразием своих находок. Слой за слоем содержал одни и те же орудия. Сотни поколений людей жили, любили и умирали точно так же, как их предки. И тем не менее этот уклад жизни оказался очень непрочным. Он рухнул из-за легкого нарушения экологического баланса.

Мне самому довелось наблюдать, как система давних обычаев исчезла без всякого следа всего за несколько лет. Особенно чудесным климатом в Испании отличается один уголок побережья у подножия гор к западу от Малаги. До того, как там был построен аэропорт, добраться до этого costa del sol – солнечного берега – было не слишком просто. Укромное селение, о котором я веду речь, ютилось у самой воды – два-три ряда белых домиков поближе к лодкам, приносящим пропитание. Погода была неизменно солнечной и теплой; разве что зимой разразится шторм-другой или полмесяца идут затяжные дожди. Но это было исключением. Рыбаки каждый вечер спокойно уходили в море и возвращались с порядочным уловом. Рыбу можно было обменивать на овощи, ткани и вино. Шторм бывал самым тяжелым событием в году. Одни, напившись густого красного вина, спали почти без просыпу, пока погода вновь не прояснялась, другие утирали слезы, глядя на лодки, бесполезно стоящие у берега. Это была устойчивая культура, не без своих радостей, с богатым прошлым, которое, впрочем, вспоминалось лишь смутно. Мы были знакомы с жителями селения и знали их обычаи. Песни, которые тогда раздавались там все время, были смесью мавританских и испанских романсов, передававшихся из уст в уста с тех пор, когда последние мавры еще не покинули Испанию. Одна из песен распевалась на рождество, как традиционный рождественский гимн, под аккомпанемент тамбурина и своеобразного гудящего инструмента, представлявшего собой выдолбленный пальмовый пень, обтянутый барабанной кожей, по которой водили мокрой бамбуковой палкой. Понять слова, несомненно, сильно изменившиеся за столько веков передачи в устной традиции, было нелегко: «Ах, взгляните, как пьют рыбы в реке. Пьют и пьют и возвращаются, чтобы снова напиться. Рыбы в реке, чтобы взглянуть, как рождается бог…»

– А где эта река? – спросил я певца.

– Далеко отсюда. Там, где вода пресная. В Фуэнхироле.

Эта река находилась всего в полутора километрах от того места, где мы стояли, а потому я не спросил, как собирался: «А какой бог?»

Праздничным вечером в парадную комнату домика набивались все, кто только мог, чтобы попеть и потанцевать. Дети в ночных рубашонках сидели на шкафах и комодах, созерцая веселье, хотя им давно полагалось спать.

Некоторые из местных обычаев вряд ли пришлись бы по вкусу поборникам женской свободы. Община была очень патриархальной, но кое-что в ней, возможно, сохранялось еще со времен матриархата. Одна женщина призналась нам, что очень бы хотела носить короткую юбку или esta,[29] добавила она, кивнув на шорты моей жены, но это возмутит все селение. Пойдут сплетни, ее близкие не будут знать, куда девать глаза от стыда. В самые-самые жаркие дни бабушки купались в море. Купались они одетыми – в длинных черных платьях и со всеми нижними юбками. Случалось такое купанье не чаще двух-трех раз в году и тоже было праздником.

Это была настоящая мини-культура, лишенная руководства, которое творчески отозвалось бы на внешнее воздействие в духе Тойнби. Появился аэропорт, а с ним реактивные самолеты, песеты, доллары, английские фунты. Начался строительный бум, и за два-три года селение преобразилось. Глашатаем перемены стал мотороллер. Рыбак, живший напротив домика, где мы проводили свободные дни, со всеми подробностями поведал своим друзьям, как эта машина куда быстрее осла увезла его за многие километры в то место, где он обучался строительному ремеслу. Он сидел в вымощенном кварцем узком переулке, а его жена отмывала мотороллер, после чего машину торжественно вкатили на ночлег в парадную комнату, выложенную гранадской плиткой. Затем зафыркали новые мотороллеры, еще и еще, появились радиоприемники, телевизоры, интерес к рекламе, заброшенные лодки, эспланада для прогулок над морем, домики были снесены, очистив место для многоэтажных отелей, а новоявленных строителей с их семьями переселили на задворки селения.

Ничего плохого тут, конечно, не было; это считалось прогрессом. Материальное положение местных жителей улучшилось; впрочем, такой заметный шаг вперед затем заметно подпортила сильная инфляция. Да, прогресс! Но этот случай отлично иллюстрирует хрупкость культурного уклада. Что-то при этом погибло безвозвратно.

Я не социолог, но по временам я размышляю о том, возможно ли сохранить культуру, которой грозит опасность? Каким способом? Да и мыслимо ли это вообще? Есть ли смысл создавать «национальные заповедники культуры»? Обширные районы, которые строго сохранялись бы и куда посетители приезжали бы полюбоваться особым образом жизни, как любуются они красотами природы, например, в Йосемитском национальном парке? Нет, по такие, как индейские резервации XIX в. То были гетто, слишком тесные, слишком бедные естественными ресурсами, чтобы в них могла сохраняться индейская культура. Да и стояла за ними ожесточенная вражда между переселенцами и индейцами. И не городки-музеи народного быта вроде Плимут-Плантейшен или Вильямсберга. Нет, это очень хорошая идея, находящая превосходное воплощение, но культура тут воссоздается словно на сцене, а не живет живой жизнью. Члены амишевской секты меннонитов и пенсильванские немцы сохранили свой уклад, несмотря на натиск новой материальной культуры. У них есть объединяющий их стержень религиозных и социальных понятий. Для них культура, лежащая вне пределов их общины, остается чуждой. Как-то я заговорил с женщиной из амишевской секты. На ней было длинное серое платье, стоптанные ботинки и белый чепчик. Случилось это в августе, и она нарвала для моей жены целую корзину спелых кукурузных початков. Когда мы предложили ей деньги, то услышали в ответ: «Господь в нынешнем году послал нам поистине обильный урожай, а потому мы должны и другим уделять от его щедрот».

Чистые гуманисты пытаются разграничить техническое развитие и цивилизацию, материальные и духовные ценности. С точки зрения материальной культуры человечество с каждым шагом в будущее становится все менее примитивным. Мы наблюдаем прогресс от руки к мотыге, затем к конному плугу, затем к трактору. Музейные витрины демонстрируют нам прогресс в чисто техническом смысле слова: рубило, копье, стрела, пуля, ядро, бомба, ракета с ядерной боеголовкой. Ну, а нематериальные явления, которые перечислил профессор Колумбийского университета Джеймс Робинсон, – религия, язык, верования, мораль, эстетические понятия, все проявления человеческого духа и разума? Они ведь тоже мерило человека.

Пещерные рисунки, созданные в те времена, когда климат в Европе был не лучше гренландского, по общему мнению, ничем не уступают лучшим шедеврам, когда-либо созданным человечеством. Современный английский скульптор Генри Мур опирается в своем творчестве на искусство каменного века. Он сам говорит, что источником его вдохновения была «изумительная, любовно вырезанная девичья головка величиной с ноготь большого пальца», возраст которой определяется в 20 тысяч лет. Пикассо в своих вазах-лицах лишь повторил утраченное искусство Перу и Центральной Америки. Неграмотный Гомер все еще считается одним из лучших поэтов мира.

Я сам видел наскальные рисунки в пещере Ла-Пилета («Маленькая купель») в окрестностях Ронды, прилепившегося на обрыве крошечного городка, который послужил фоном для многих рассказов Хемингуэя о гражданской войне в Испании. Пещера эта очень глубока, она уходит на несколько сот шагов в глубь известняковой скалы и на полсотни метров вниз. Знаменитый аббат Брейль исследовал ее с помощью фонаря и веревки, на манер Тома Сойера. Так легендарный Тесей отправился в Кносский лабиринт, чтобы убить Минотавра, чудовищного человека-быка царя Миноса. Чтобы найти обратный путь, он разматывал клубок. Конец нити держала красавица Ариадна.

– Эти рисунки сделаны совсем недавно, – заявил я сторожу, который в сопровождении белой собачонки поднялся со мной из деревни, чтобы ржавым ключом отпереть обитую железом дверцу. Штрихи черного древесного угля и красная краска выделялись на стене так, словно их нанесли острой палочкой всего лишь накануне. Сторож даже растерялся, но я не первый усомнился в их подлинности. Могут ли черта на стене, отпечаток ладони сохраняться совершенно свежими в течение 20 тысяч лет? Тут мы непосредственно соприкасались с художником, который мыслил и работал вне нашей цивилизации. Первые пещерные рисунки были найдены в 650 км к северу от того места, где я стоял в ту минуту, в Альтамире. Вход в пещеру, заросший кустами, открыла собака, загнавшая туда лису. Позднее, в 1879 г., археолог-любитель Марселино де Саутуола раскапывал летом отложения у ее входа. Его двенадцатилетняя дочь играла, укрывшись от солнца в прохладной тени пещеры. Внезапно она выбежала наружу и потянула дона Марселино за собой в бледный сумрак под каменным сводом: «Быки! Посмотри, папа, быки!» Они были на потолке – яркие, полные жизни и движения. Но не те быки, которых закалывают матадоры, а бизоны, давным-давно вымершие в Западной Европе. Археологи не поверили. Человек палеолита, раннего каменного века, не был способен создать эти рисунки! Пещеру осмотрели специалисты, ее посетил испанский король. Саутуола упорно отстаивал свою теорию. Невероятно! Немыслимо! Подделка! Шестнадцать лет спустя в местечке Ла-Мут, неподалеку от Дордони во Франции, были вновь найдены рисунки. Вход в пещеру был завален много веков назад. Вторая пещера! Одну находку можно было игнорировать, но вторая произвела в науке переворот. Скептики опять начали рассматривать рисунки и проводить сравнения. Роль арбитра в споре была поручена делегации конгресса французской ассоциации развития наук. И она признала, что это искусство, несомненно, восходит к палеолиту. Теория Саутуолы получила всеобщее признание.

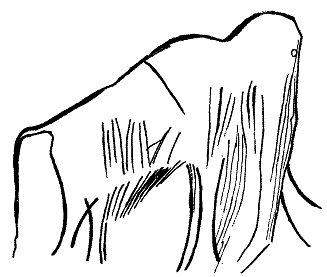

Рис. 11. Мамонт, нарисованный с натуры (пещераПеш-Мерлъ, Франция).

Это искусство распадается на периоды и стили – искусствоведы классифицируют пещерные рисунки совсем так же, как музейные картины. В пределах одного стиля эти рисунки обладают эстетическим единством, не зависящим от географического местоположения и времени, и отражают, так сказать, две школы – реалистическую и абстрактную. Пещерная живопись своеобразна, оригинальна, и ее, подобно, например, стилю импрессионистов или голландских мастеров, можно копировать, ей можно подражать, но улучшить ее нельзя. Абстрактные узоры палеолита вполне годились бы для современных тканей или стенной росписи. Среди рисунков встречаются изображения сказочных существ – северных оленей с перепончатыми лапами, медведей с волчьими головами, колдунов в масках, людей-духов. Эти образы художники черпали не из действительности, но из собственной фантазии. Пещерное искусство процветало в Испании, во Франции, в Швейцарии в течение тысячелетий – вдохновенное самовыражение кроманьонцев. И вдруг почти мгновенно, т. е. по стрелкам геочеловеческих часов, художники перестают творить. На смену пещерной живописи приходит выродившееся раскрашивание гальки охрой. И все. Зачем они создавали эти рисунки? Если это был творческий процесс, приносящий эстетическое наслаждение, значит, создавая их, человек тем самым доказал свой высокий интеллект. Вдохновенное искусство, взлет, уровня которого достигали, но которого не превзошли более поздние поколения, – несомненный признак культуры и цивилизации, уменья ценить искусство ради него самого. Одна школа мысли придерживается именно такого толкования. Или надо искать в этих рисунках какую-то утилитарную основу? Другая школа называет пещерную живопись «четвертичной магией» (четвертичный период – это последний геологический период, который начался 600 тысяч лет назад и еще длится теперь). Некоторые рисунки изображают охоту и размножение животных. Бизоны на них утыканы стрелами и копьями, глиняная фигура медведя изборождена вдавленностями (может быть, они оставлены копьем?). Изготовление фигуры животного и нападение на нее давало магическую власть над этим животным. Ведь и в нашем цивилизованном обществе встречаются люди, которые втайне верят, будто все их несчастья происходят оттого, что какой-то враг вылепил их фигурку и втыкает в нее булавки. Есть еще теория, полагающая, что рисунки эти были вдохновлены давно забытой ныне, но когда-то величественной религией; аналогией тому служит византийское искусство. В Ла-Пилете я заметил, что некоторые рисунки явно не предназначались для всеобщего обозрения. В больших гротах имелись узоры и сцены с животными, однако лучший шедевр, рисунок «жеребой» лошади, был сделан на гладкой изогнутой стене в узком ответвлении основного коридора. Этот факт можно истолковать двояко. То ли мы сталкиваемся тут с высшим проявлением «искусства для искусства», вроде творчества скульптора, с которым я познакомился в Гибралтаре, – его мастерская была полна изящных бюстов и интересных абстракций, но он предпочитал никому их не показывать. То ли здесь перед нами магическое заклинание, могучее и грозное, скрытое от посторонних глаз в потайной нише.

В этой пещере я увидел абстрактные узоры, заинтересовавшие меня как ученого, – короткие черточки, объединенные в группы по пять, по шесть или больше. Такие группы были соединены продольной чертой сверху или перечеркнуты поперек, как делаем и мы в наши дни, когда проверяем количество чего-либо группами по пяти. Они что-то считали? А змеящиеся цепочки точек, красных и черных, а потом «звезды» и «солнце с лучами»? Может быть, это календарные астрономические метки? Может быть, мастер-художник умел пользоваться числами? Мысль не менее ошеломляющая, чем первое открытие рисунков. Ведь это свидетельствовало бы об умственном развитии, далеко выходящем за пределы того, чего требует простая охота. Число – это четкое и несомненное доказательство высокой степени развития мышления. Эти числовые метки будут рассмотрены в одной из последующих глав.

Что касается Стоунхенджа, то здесь решающим вопросом был интеллект строителей (или его отсутствие), иначе говоря, их творческий потенциал. Джакетта Хоукс не обнаружила никакого сходства между обсерваторией-компьютером на Солсберийской равнине и примитивными жилищами неолитической Англии. В этих жилищах нет никаких следов интереса к искусству, ничего идущего хоть в какое-то сравнение с пещерной живописью или фигурками из кости. Однако сам Стоунхендж – это художественное творение, высший взлет архитектурного искусства. Подобно древним египтянам и индейцам майя эти люди отдавали всю свою художественную сноровку храму, а не жилищам.

Строители Стоунхенджа продемонстрировали то, что кембриджский профессор Грехем Кларк назвал «самосознанием». Несмотря на скудость технических средств, они испытали потребность воздвигнуть гигантское сооружение, без которого, строго говоря, могли бы и обойтись.

Человек может считаться культурным и цивилизованным, только если он осознает время и его неумолимый ход. Тогда прошлое превращается в наследие, передающееся потомкам в мифах, легендах и сагах. Настоящее приобретает четкость, как живая среда обитания, и появляется будущее – великое, неизбежное, неведомое, но несущее надежду на то, что его удастся подчинить. Осознание себя и окружающего мира порождало тревогу, потребность в знаниях – эмпирических и теоретических. В предметах материальной культуры, которые дошли до нас, это осознание не запечатлелось, но несомненно оно должно было быть очень глубоким. Как утверждает Кларк, «остается открытым вопрос, не был ли доисторический человек как индивид менее невежественным, чем современный, поскольку прогресс в знаниях осуществлялся через специализацию, то есть на узких фронтах». Каждый из нас знает все больше и больше о все меньшем и меньшем. В настоящее время никакой интеллект не в состоянии охватить и постигнуть сложнейший конгломерат современных знаний. И между специальностями возникают обширные поля незнания. Физики все еще спорят о природе времени: движется ли оно с постоянной скоростью или его можно обратить вспять?

В самолете я читал журнал – научно-фантастический рассказ. Некий человек изобрел телевизор, принимающий прошлое. Он настраивался по отрицательной оси времени. Первую остановку герой рассказа сделал в двухтысячном году до нашей эры на Солсберийской равнине. Он следил за обсуждениями, проектированием, строительством. Его телевизионный временной зонд давал неизбежные вспышки лазерных лучей большой мощности. При каждой вспышке группа жрецов оборачивалась, указывала пальцами и рассчитывала направление. Время удалось обратить вспять – по крайней мере в воображении писателя-фантаста.

Реактивный лайнер Дуглас-10 летел в Лондон. Английская телевизионная компания организовала дискуссию между различными специалистами в областях, затронутых в этой главе, – специалистами по археологии, первобытной истории, антропологии. Между единомышленниками и противниками. Общие и частные обсуждения. Из-за срочной и неотложной работы я летел только на субботу, с тем чтобы вернуться в воскресенье.

Режиссер был доволен программой. Запечатленная на пленке, она была благополучно убрана в кассету, чтобы в безопасности дожидаться дня и часа передачи. Он еще раз обсудил некоторые подробности и восполнил два-три пробела в пояснениях. Мы сидели в зале ожидания лондонского аэропорта Хитроу.

– По-моему, это увлекательнейшая история. И она приобретает стройность. Стоунхендж… Каллениш… Эти ряды камней во Франции…

– Да, – сказал я. – Тема многоплановая, она становится все сложнее и глубже, вторгаясь в области разных наук. И надо бы почаще проводить подобные дискуссии. Столкновение различных взглядов было очень полезным.

– А вы бывали в Перу?

– Нет, – ответил я.

– Знаете, эти узоры в пустыне… чрезвычайно интересно. Очень древние, неизвестно даже, насколько древние. Полная тайна. Может быть, их оставили инки, а может быть, они были там еще и до них. Но, во всяком случае, какая-то доколумбова культура.

– Я знаю, их называют древним календарем пустыни, – ответил я. – Возможно, они носят научный характер и как-то связаны с майя. Исчезнувшая цивилизация. Измерить сотни этих линий и вычислить их ориентацию было бы весьма нелегкой задачей.

– Кому-нибудь надо бы этим заняться, – заметил режиссер.

– Уж если заниматься, то всесторонне. Съемка с воздуха. Визирование по расположенным на земле вехам. Археологические раскопки, прослеживание данных. С этими высокогорными пустынями шутки плохи. Потребуется целая хорошо подготовленная экспедиция – вьючные мулы, проводники. Международное сотрудничество…

Мне пришлось прервать мои мысли вслух – объявили посадку на бостонский рейс. Пять тысяч двести километров через северную Атлантику. А сухая пыльная Наска лежала еще в шести тысячах километров к югу, и километры эти казались тогда непреодолимыми.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

8.11. Критики эклектики

8.11. Критики эклектики В рамках культурно-революционной критики конфуцианства Ло Сыдин обнажает шпагу против эклектики — «как-бы-тоже-философии». Ло Сыдин — это контролировавшийся «бандой четырех» авторский коллектив в Шанхае. Эклектика представляет собой для

21.17. Как избежать критики

21.17. Как избежать критики Как говорят, Мао не раз давал понять «банде четырех», что ей следует покончить с групповщиной. Но «банда четырех» представила эти указания перед народом в ином свете (см. стратагему 25), чтобы отвести от себя критические стрелы Мао. Здесь

Вне критики

Вне критики С год назад я написал книгу «Отцы-командиры» в соавторстве с Александром Захаровичем Лебединцевым, полковником в отставке и по жизни очень активным человеком, дай бог ему здоровья и энергии. Он, работая над описанием боевого пути своей 38-й стрелковой дивизии,

Критики

Критики — Вы читаете критика N.? — спрашивает Молотов.— Нет, не читаю.— Критики бывают интересные.— Белинский. Писарев…— Добролюбов, — продолжает Молотов. — Нельзя не прочитать.— Конечно. Но сейчас таких нет.— По-моему, нет. Сейчас либо положительно, либо

Глава 5. Детерминизм и его критики

Глава 5. Детерминизм и его критики 1. ДетерминизмКакой бы ни была истинная природа Вселенной и реальности, человек может узнать о ней только то, что позволяет постичь логическая структура его разума. Разум – единственный инструмент человеческой науки и философии – не

Под огнем критики

Под огнем критики Во времена расцвета Римской империи во всем Средиземноморье проходили сотни соревнований, где лучшие атлеты, ставшие профессионалами, могли показать свое мастерство. В некоторых городах спортивные соревнования по накалу и размаху не уступали

§ IV. Мои критики

§ IV. Мои критики Не могу завершить рассказа о семи поселениях на холме-цитадели Гиссарлык, не добавив нескольких слов в ответ моему постоянному и ожесточенному критику, профессору Р.С. Джеббу, который в своей длинной статье «Руины Гиссарлыка, их отношение к Илиаде» (Jebb R.C.

Ненаглядные наши критики

Ненаглядные наши критики У Тургенева, по собственному признанию, было только два истинных друга: в России — Белинский, а во Франции — Гюстав Флобер.Итак, Белинский. Неистовый Виссарион, «отец русской интеллигенции», как считал Сергей Булгаков. Вроде бы чистых русских

1. Ценностный фундамент критики

1. Ценностный фундамент критики Томас Сас[458] родился 15 апреля 1920 г. в Будапеште. Семья его была достаточно обеспеченной, во всяком случае намного более обеспеченной, чем те, в которых появлялись на свет другие антипсихиатры. Отец – очень успешный адвокат, занимавшийся

Глава II НЕМНОГО КРИТИКИ

Глава II НЕМНОГО КРИТИКИ Первые годы XVII века именуются, обыкновенно, Смутным временем. В самом начале этой мрачной поры центральную роль на исторической сцене играла загадочная личность, называвшаяся царевичем Дмитрием. На предшествующих страницах мы уже постарались

13. По поводу одной критики

13. По поводу одной критики Известно, как полезна для авторов и читателей существенная, дельная и беспристрастная критика. К сожалению, этого нельзя сказать о критике Н. Н. Кнорринга (см. «Русские Новости», 27.XI.1953, № 443, Париж).Он не хочет понять основного (о чем, однако, было

«Критики» — «острые судьи»

«Критики» — «острые судьи» Слово критик и другие, о которых пойдет речь ниже, представляют еще одно, иное по сравнению с предыдущим, решение вопроса о новых словах. Прототипы слов критик, критика в русском и остальных европейских языках — это лат. criticus «ценитель», греч. и

Критики справа

Критики справа Историк Петр Мультатули, ведущий научный сотрудник РИСИ, автор исследований о Николае II и его эпохе, выступил в газете «Радонеж» со статьей «Редиска наоборот. Куда ведёт Изборский клуб?». Его статья написана в запальчиво-обличительном духе и в ней

I. Догматизм и «Свобода критики»

I. Догматизм и «Свобода критики» а) Что значит «Свобода критики»? «Свобода критики» – это, несомненно, самый модный лозунг в настоящее время, всего чаще употребляемый в спорах между социалистами и демократами всех стран. На первый взгляд, трудно себе представить что-либо

а) Что значит «Свобода критики»?

а) Что значит «Свобода критики»? «Свобода критики» – это, несомненно, самый модный лозунг в настоящее время, всего чаще употребляемый в спорах между социалистами и демократами всех стран. На первый взгляд, трудно себе представить что-либо более странное, чем эти