Глава 16 Татьяна, русская душою

Глава 16

Татьяна, русская душою

Я подружился с супругами Дебоно. Регулярно приезжал в их уютный домик в Гелиополисе. Тем для разговоров оказалось предостаточно. Старики живо интересовались нашей страной, выслушивали рассказы о русских в Египте, добавляя в них неизвестные мне детали. Иногда я заставал у них и других гостей — обычно, как и они, иностранцев, выросших в Каире. И тогда разговоры особенно затягивались.

В марте 1991 года я познакомился в доме у Дебоно с доктором Роем Шедиаком. Известный хирург и большой любитель истории, доктор Рой, наполовину итальянец, наполовину сириец, горячо одобрил мою идею написать книгу о русских в Египте. А потом сказал:

— Между прочим, я знаю одну русскую женщину. Ее родители были эмигрантами. Она замужем за итальянцем и живет в Александрии. Зовут ее Татьяна Монти. Хотите с ней встретиться?

Я ответил, что, конечно, хочу. Ведь за все годы поисков мне так и не удалось найти ни одного из соотечественников, если не считать доктора Бромберга, для которых Египет стал родной страной. Доктор Рой обещал позвонить и дать телефон мадам Монти. Но уже на следующее утро в корпункте раздался междугородний телефонный звонок.

— Можно поговорить с мистером Беляковым? — спросил женский голос по-русски.

— Да, я слушаю.

— Это Татьяна Монти. Вы интересовались мною?

Да, конечно, я очень интересовался, и мы тут же договариваемся встретиться завтра в Александрии, в холле гостиницы «Сесиль» в центре города.

В гостиницу я вхожу минут за восемь до назначенного времени. Оглядываю холл. В углу у окна сидит за столиком немолодая красивая блондинка. Помедлив мгновение, я направляюсь к ней.

— Мадам Монти?

— Да, как это вы сразу меня узнали! Видно, есть что-то в нас, русских, особенное.

Присаживаюсь за столик, заказываю подошедшему официанту две чашки кофе.

— Простите, как ваше отчество?

— Татьяна Николаевна. А ваше?

— Владимир Владимирович.

— Ну что ж, Владимир Владимирович, задавайте вопросы. Я готова на них ответить.

— Расскажите, пожалуйста, сначала о вашей семье, о том, как она попала в Египет.

— Я из семьи военных, — отвечает Татьяна Николаевна. — И папа, и дедушка были офицерами и помещиками. Папа, Николай Михайлович Сериков, он родом из Киева, был одним из первых в России военных летчиков. У меня сохранились его кожаный летный шлем, его меховые перчатки. Вот, посмотрите. — Мадам Монти достает из пакета семейный альбом, раскрывает его. — Папа в самолете.

Снимок мелкий, лицо пилота не разглядеть, а вот одномоторная фанерная «этажерка» вышла хорошо.

— Мама — урожденная Андриевская, — продолжает рассказ Татьяна Николаевна. — Отец ее был генералом, семья переезжала из одного гарнизона в другой. Родилась мама в Тифлисе. В Египет попала со своими родителями, ей было тогда лет восемнадцать.

С маленькой фотографии на меня смотрит удивительно красивая девушка с копной темных волос и большими темными же глазами. Такой была Ольга Андриевская семьдесят лет назад.

— Маминым родителям Египет сразу не понравился, как только они подплыли к нему на пароходе. Низкий песчаный берег, зелени никакой… Они привыкли к другому пейзажу. Но делать нечего, поселили их в лагере, в Телль аль-Кебире. Там мама и познакомилась с папой. Он был лет на семь ее старше.

Мадам Монти показывает небольшую картину — масло на картоне. На переднем плане — два ряда армейских палаток, разбитых у железнодорожного полотна, а за ними — южная зелень. Внизу надпись по-французски: «Сувенир из Телль аль-Кебира. Женская часть русского лагеря. 20.06.1920. Ф. Рерберг».

— Вот так выглядел лагерь, — поясняет она. — Когда мамина семья выбралась оттуда, бабушка с дедушкой уехали во Францию. А мама осталась. Работала гувернанткой в арабской семье. Папа же устроился шофером к какому-то вельможе. Вскоре они поженились.

— Когда я была маленькой, — продолжает свой рассказ Татьяна Николаевна, — в Александрии жили почти две тысячи русских эмигрантов. Детство мое было просто каким-то волшебным. Сказки, игрушки, традиции, праздники… Вместе с группой других русских родители сняли виллу с большим садом. Жили там человек десять, причем никто из них не был нам родственником. Я звала соседей «тетя Таня», «дядя Петя», и даже «бабушка» и «дедушка», ведь мои бабушка с дедушкой были во Франции. Жили бедно. Из России выехали в основном офицеры да помещики, они не были знакомы с физическим трудом, да и вообще ничего толком не умели делать. Потому-то и решили жить одной большой семьей — так было легче. Но, несмотря на бедность, жили дружно и весело. Все обитатели виллы были культурными людьми. С ними охотно встречались иностранцы. Они частенько приглашали и моих родителей — поговорить, поиграть в теннис или бридж.

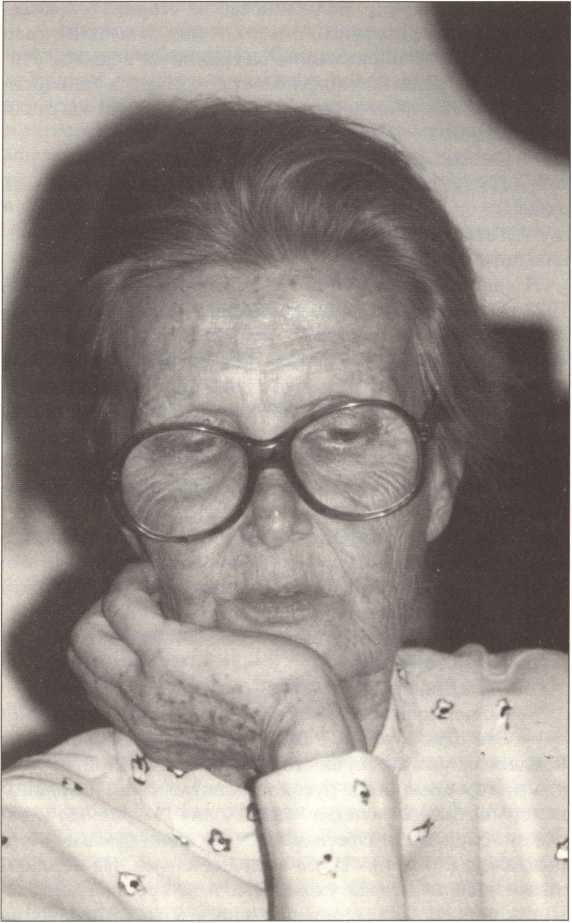

Татьяна Николаевна Монти. 2000 г.

Так продолжалось много лет, пока не появился президент Насер. Вы знаете, в 1952 году он совершил революцию и прогнал короля Фарука. Русские эмигранты не на шутку перепугались. Они уже пострадали от одной революции, в России, и боялись, что и от этой хорошего ждать нечего. Люди стали уезжать кто куда — в Канаду, в Австралию, в Америку. Большинство из старшего поколения эмигрантов покинуло Египет. А мое поколение в это время получало образование за границей, ведь мы учились в иностранных школах. После окончания университета почти никто не вернулся. С этого времени мы стали жить одиноко.

— Сколько сейчас русских в Александрии?

— После смерти мадемуазель Кутузовой я осталась одна.

— Татьяна Николаевна, я привез с собой один журнал, вот посмотрите.

Я достаю из сумки «Перезвоны» за декабрь 1927 года — литературно-художественный журнал, который издавался русскими эмигрантами в столице буржуазной Латвии — Риге. В нем сотрудничали такие известные деятели культуры, как писатели Иван Бунин, Алексей Ремизов, Михаил Арцыбашев, поэты Марина Цветаева, Константин Бальмонт, Саша Черный, профессор-философ Николай Бердяев. Два номера журнала я купил в Каире, в антикварной лавке под названием «Ностальгия». Были там, кстати, и кое-какие безделицы, принадлежавшие когда-то, по словам хозяина, Олегу Волкову. На одном из журналов оказался штамп по-французски: «Русский книжный магазин. Бульвар Рамле, 24. Александрия, Египет».

Мадам Монти роется в сумочке, достает очки. Листает журнал и потом говорит:

— Магазин, наверно, был в доме, где и церковь.

— Но церковь находится на бульваре Саада Заглюля.

— Это одно и то же. Раньше он назывался бульваром Рамле. Церковь там существует с давних времен, потому что в этом доме было русское консульство. Последним консулом был Александр Михайлович Петров. Но и после его смерти там оформлялись все наши бумаги — кто рождался, кто умирал, кто выходил замуж. На верхнем этаже жила мадам Петухова. Это была крупная деятельная женщина, напоминавшая мне чем-то императрицу Екатерину. Мадам Петухова занималась распределением благотворительных фондов.

— А откуда брались эти фонды?

— Местная публика создала специальный комитет помощи русским беженцам. Среди эмигрантов было немало старых, больных, немощных людей. Им жилось труднее всех. Их жалели. По сути дела, мы были первыми беженцами. Это сейчас их — полмира! Палестинцы, курды, афганцы, суданцы… В фонд регулярно жертвовали деньги королевская семья, местная знать, иностранцы. Раз в году мы устраивали большой благотворительный бал. Здесь, в «Сесили», или в ресторане гостиницы «Виндзор». Все полученные средства шли на помощь престарелым, больным, детям.

— Была ли в Александрии русская школа?

— Да, но только летом. Учились все в иностранных школах. Я, например, окончила французский лицей. Там я и занималась русским языком — вместо арабского. Тогда учить арабский для иностранца считалось необязательным. Некоторые мои подруги учили его, а я в это время брала уроки русского. Учительницу звали Елена Александровна Горбенко. Дома мы говорили по-русски, я выучила азбуку, а с учительницей уже осваивала язык по-настоящему. Летом же всех русских детей собирали в особую школу. Преподавали там не только язык, но и географию, историю, литературу. Правда, детей было немного.

— Стало быть, арабского вы так и не выучили?

— Разговаривать умею, а читать и писать — нет.

— Татьяна Николаевна, а в повседневной жизни каким языком вы обычно пользуетесь?

— Чаще всего французским, иногда английским. К сожалению, после того как три года назад умерла мама, мой русский кончился. По-русски я теперь говорю только со своей собакой. Но зато говорю очень много. Мне приятно просто говорить по-русски. Знаете, моя лучшая подруга детства, Зоя Бобылева, она вышла замуж за русского по фамилии Иванов и уехала с ним в Париж, написала мне как-то такую, очень правильную, по-моему, вещь: «Таня, мы должны держаться друг друга, мы ведь подруги, однолетки, мы друг другу — корни». Никто из моих друзей-иностранцев не понимает меня так, как Зоя. Может, у нас, русских, душа какая-то другая? Так вот, теперь единственный, кто знает обо мне все, — это моя собака. И я ее обожаю.

— А какой она породы?

— Обычная дворняжка. Я подобрала ее на улице двенадцать лет назад. Отняла у мальчишек-арабчат, которые ее гоняли. Вы ведь знаете, египтяне не любят собак. Шел дождь, она была вся в грязи, такая несчастная. Я взяла ее домой, отмыла. И, знаете, получилась даже очень симпатичная собачка. С белыми лохмушками, как у пуделя.

— Словом, она — ваш лучший друг?

— Да. Я никогда не хотела иметь детей. В нашем мире, в нашем положении эмигрантов не было никакой уверенности в том, что мои дети вырастут счастливыми. А без этого рожать их не имело смысла. Мои мужья это понимали. Первый был грек, нынешний — итальянец. Гражданство я приняла итальянское.

— Нет ли у вас, Татьяна Николаевна, каких-либо родственников на родине?

— Была тетя, ее тоже звали Татьяна. О, это целая история. Во время Гражданской войны семья мамы жила в небольшом городке. Однажды ее сестра пошла в гости к подруге. В это время в город ворвались красные. Мама с родителями бежала, а тетя осталась. Сначала они переписывались, а в 1922 году сестра попросила маму больше не писать, потому что это может ей навредить. И целых полвека мы не знали, где она и что с ней. А потом она нашла нас сама через Международный Красный Крест. В то время тетя Таня жила в Одессе, одна. Она хотела приехать к нам в гости, но ей не разрешили. Сказали, раз одинокая и никто не может поручиться за то, что она вернется, нельзя. Я ходила к консулу, в посольство — ничего не вышло.

— Да уж, глупостей мы в свое время наделали немало, вроде этого правила с выездом!

Татьяна Николаевна не реагирует на невольно вырвавшуюся у меня горькую реплику.

— Потом хотели поехать в Одессу мама с папой. Им разрешили, но при условии, что они вернутся в Союз насовсем. Но они не хотели возвращаться насовсем. Они хотели только съездить в гости. Мама мечтала встретиться с сестрой спустя столько лет! Но они так и не увиделись.

— Да-а…

— Все, что удалось нам сделать для тети Тани, — так это посылать изредка подарки, теплые вещи. Но и это было трудно. Тетя Таня прожила очень несчастливую жизнь. Она похоронила четырех мужей… Детей у нее не было. Под старость осталась одна с пенсией в 40 рублей… Она тоже, как и мама, уже умерла.

Помолчали.

— Владимир Владимирович, вы хорошо знаете Ленинград? — спрашивает вдруг мадам Монти.

— Примерно как Александрию — больше по центру. А что такое?

— У меня есть одна фотография, — Татьяна Николаевна листает альбом, — там на обороте маминой рукой написано, что справа — дом, где одно время жила ее семья.

Увидев дореволюционный снимок, я облегченно вздыхаю. На нем — Дворцовая площадь. Дом справа — бывшее здание Генерального штаба.

— Да это же главная площадь города! Ее всякий знает. Слева — Эрмитаж, бывший Зимний дворец.

— Значит, если я соберусь в Ленинград, то смогу увидеть этот дом?

— Конечно, он цел и невредим!

Мне кажется, что серо-зеленые глаза мадам Монти сверкнули радостью. Я снова перехватываю у нее инициативу разговора.

— Татьяна Николаевна, а часто вы бываете в Каире?

— Сейчас совсем не езжу, а в юности ездила часто. Некоторые обитатели нашей виллы со временем перебрались в Каир, и я очень любила у них гостить.

— Не знали ли кого из тамошних русских эмигрантов? Например, Олега Волкова?

— Олега Волкова, последнего председателя русского землячества в Каире, я хорошо знала. Он нередко бывал у нас дома. Волков занимался тем, что помогал русским в Каире. А моя мама делала то же самое в Александрии.

— А семью профессора Лукьянова знали? Он был видный историк!

— Нет, с ним я не встречалась.

— Тогда, может быть, были знакомы с профессором Викентьевым?

— С его сыном, Жоржем, я училась в школе. Мы дружили втроем: Саша Федяев, Жорж Викентьев и я. Жили мы у моря и после школы часто ходили купаться вместе, а потом мама кормила нас всех обедом. Жорж был какой-то не такой, как другие мальчики. Он уехал учиться в Париж, и потом я потеряла его из виду.

— Татьяна Николаевна, а где похоронены наши соотечественники?

— На греческом православном кладбище, в Шетби. Хотите съездить туда?

— Конечно!

Шетби — целый комплекс кладбищ разных христианских конфессий недалеко от центра города. На нескольких из них я уже бывал. На английском военном кладбище увидел двенадцать русских могил, все 1920 года. Наверное, там похоронены обитатели лагеря в Сиди Бишре. Еще несколько могил, уже гражданских, нашел на двух греческих кладбищах. Но на том, куда привезла меня мадам Монти, бывать не приходилось.

В левом углу кладбища сооружен склеп. Над ним — часовня. Дальняя ее стена занята тремя белыми мраморными досками. На них выбиты более ста имен. Здесь и Василий Голенищев-Кутузов — отец Долли, и Дмитрий Фламбуриани, автор книжки о русских эмигрантах в Египте, и мадам Петухова… «На чужбине усопшим — вечная память» — гласит надпись на часовне.

— В склепе хоронили тех, чья семья не могла себе позволить сделать им отдельную могилу, — поясняет Татьяна Николаевна.

Мы идем дальше по кладбищу.

— А вот здесь лежат люди побогаче, — говорит она, показывая на надгробья с русскими именами. — Смотрите, их не так уж и много, человек двадцать.

Все точно так, как на греческом православном кладбище в Старом Каире. Там тоже есть «русский склеп», где похоронены около 170 наших соотечественников, часовня над ним, да еще десятка три отдельных могил.

— Вот и папа с мамой.

Мы останавливаемся возле могилы супругов Сериковых.

— Эх, надо было цветов принести! — с сожалением в голосе бросаю я, сетуя в душе на свою недогадливость.

Татьяна Николаевна резко оборачивается.

— Нет, я никогда не привожу на кладбище цветы, — отвечает она, и в голосе ее мне чудится какой-то жесткий оттенок. — Не надо обрекать на преждевременную гибель хотя бы растения.

На пути к выходу мы снова минуем часовню-склеп.

— Смотрите, — восклицает вдруг мадам Монти, — я только что заметила: ведь часовня покрашена! И могилы все расчищены! Кто тут наводил порядок? — спрашивает она уже по-арабски подошедшего хранителя кладбища.

— Да кто-то из советских приезжал! — отвечает он.

— Из советских! — повторяет Татьяна Николаевна, и голос ее теплеет. — Ну, слава богу, вспомнили…

Мы выходим из ворот кладбища.

— Знаете, о чем я очень жалею? — спрашивает меня в машине мадам Монти и сама же отвечает: — Что мои родители чуть-чуть не дожили до сегодняшних дней. Вот бы они порадовались тому, что нас, русских эмигрантов, на родине вновь считают своими…

Я высаживаю Татьяну Николаевну возле конторы ее мужа. Уроженку Египта с итальянским паспортом и русской душой.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Татьяна Густавовна Волховская

Татьяна Густавовна Волховская «На Петра и Павла в одном старинном доме у Т. Г. Волховской съезжались помещики не только из Полтавской, но из Черниговской и даже из Киевской губернии, и празднество продолжалось несколько дней. Дом этот был последним в своем роде;

Татьяна.

Татьяна. С картины Е. П. Рейтерна, написанной по мотивам романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 1840-е

КАВКАЗСКАЯ РУСЬ Где кровь русская пролилась, там и земля Русская

КАВКАЗСКАЯ РУСЬ Где кровь русская пролилась, там и земля Русская Кавказский вопрос всегда был одним из главных козырей в пропагандистском арсенале врагов России — вот уже два столетия Запад обвиняет нашу страну в «колониализме», «имперской экспансии» и «завоевании

Дьяченко Татьяна Борисовна

Дьяченко Татьяна Борисовна Биографическая справка: Татьяна Борисовна Дьяченко (урожденная Ельцина) родилась в 1960 году в Свердловске. Образование высшее, в 1977 году окончила физико-математическую школу, в 1983 году — факультет вычислительной математики и кибернетики

Заславская Татьяна Ивановна

Заславская Татьяна Ивановна Биографическая справка: Татьяна Ивановна Заславская родилась в 1929 году. Образование высшее. Член-корреспондент АН СССР (1968 год).Известна как экономист. Автор ряда научных работ.В годы перестройки выступала с предложениями о реорганизации

Давыдова Татьяна Ивановна

Давыдова Татьяна Ивановна «Окна нашего дома № 15 на проспекте Газа, ныне Старо-Петергофском, выходили на кинотеатр „Москва“. Когда они были открыты, бабушка клала на подоконник две подушки, я устраивалась на них, и она говорила: „Этот кинотеатр начали строить, когда ты

Русская собственность, русская власть, русская мысль

Русская собственность, русская власть, русская мысль Некоторые вводные замечания Известно, что главной темой русской мысли является Россия, философия отечественной истории. Этим она отличается от западной, где на первом плане методология, гносеология и т. д.

Рассказывает Татьяна Лунгина

Рассказывает Татьяна Лунгина Тбилисский зал был забит до отказа. Сцена без традиционного занавеса выглядела довольно скромно. Декорации состояли только из двух столов и нескольких стульев. Время от времени нетерпеливые зрители принимались аплодировать. Наконец

Рассказывает Татьяна Лунгина

Рассказывает Татьяна Лунгина Мессинг с Аидой и ее сестрой, Ираидой, переехали в квартиру, выделенную после войны по личному указанию Сталина. Возможно, читатели заинтересуются, как Мессингу удалось поладить с таким человеком с параноидальными наклонностями, как Сталин.

Рассказывает Татьяна Лунгина

Рассказывает Татьяна Лунгина Меня всегда интересовало, как Вольф относится к разного рода целителям, и однажды во время беседы Вольф сравнил их талант с гипнозом.— Их чары, несомненно, основывались на разновидности гипноза, им требовалось всего несколько секунд, чтобы

Рассказывает Татьяна Лунгина

Рассказывает Татьяна Лунгина Из-за своей болезни я не могла работать в течение семи лет! Уже была не способна выполнять объем работ, который требовался от фотожурналиста, и вернулась к своей первой профессии, правда, деятельность моя носила чисто административный

Мадонна, русская душою

Мадонна, русская душою Впервые годы нового, двадцатого, столетия литературно-художественная жизнь обеих столиц бурлила: творческие и философские собрания, духовные искания, смелые эксперименты в искусстве — все цветы Серебряного века словно спешили расцвести, заявить