Часть вторая. Зима разочарований

Часть вторая. Зима разочарований

Фото 4. Юзеф Пилсудский, Начальник Государства

Юзеф Клеменс Гинятович-Пилсудский был, без сомнения, главной фигурой польско-советской войны. Его критики могли бы сказать, что эта война была его личной авантюрой. Как глава государства и главнокомандующий польской армии он напрямую контролировал военную политику и управление армией. Ни один советский руководитель не мог посвятить этой войне столько личного внимания и не обладал такими неограниченными полномочиями.

В первые месяцы войны Пилсудского можно было застать в варшавских ресторанчиках за скромным ужином после долгого рабочего дня в Бельведерском дворце. Он садился один в углу, в тени, в своем поношенном мундире со стоячим воротничком и без знаков различия. Его серо-стальные волосы были подстрижены в прусском стиле, лицо удлиненное и худощавое, интригующе бледное. Его висячие восточные усы добавляли таинственности его внешности. Но наибольшее внимание приковывали глаза. Ни один человек, встречавший Пилсудского, не мог не упомянуть его серо-голубые глаза. Глубоко посаженные, узкие, внимательные и пронизывающие, они были несомненным признаком внутреннего огня, который питал его.

Личность Пилсудского была сформирована годами жизни, связанной с переворотами и опасностями. Рожденный в 1876 году, он был литовцем польской культуры, сыном семьи землевладельцев, гордившейся происхождением от шотландцев-якобитов. Учился он в царской гимназии в Вильно, но со школьных лет впитывал идеи польского романтизма и национализма. Окруженный атмосферой апатии и безысходности, распространившейся после польского восстания 1863 года, он с юных лет всеми силами своей души противостоял настроению своих современников, - отсюда его самодисциплина, молчаливость, склонность к одиночеству. Его энергия была направлена на борьбу с превосходящей силой и угнетением со стороны России, отсюда склонность к конспирации, замкнутость, военное обучение, бандитские привычки. В течение двадцати лет он был членом Польской Социалистической партии. В 1905-1907 гг., во время революционных забастовок, он был, возможно, самым деятельным из ее руководителей. Но после 1907 года, когда революционная активность более не требовалась, его социалистический энтузиазм угас. Он все более интересовался полувоенными организациями, вроде Союза Активной Борьбы Соснковского, в австрийской части Польши. Его собственный Стрелецкий Союз скрывал действительные политические цели за фальшивой вуалью спортивных кружков. В 1912 году его Польские Легионы были официально признаны Королевско-Императорской армией и провели полномасштабные учения в Татрах. Его руководство Легионами сделало его главой движения за польскую независимость, бросив его в водоворот политики и сражения Первой мировой войны, затем в немецкую тюрьму в Магдебурге и, наконец, в возрасте пятидесяти двух лет, на пост единственного и непререкаемого руководителя возрожденной Польши. Когда в конце 1918 года его бывшие социалистические коллеги обратились и нему за политической поддержкой, он, как утверждают, сказал: "Товарищи, я ехал на красном трамвае социализма до остановки "Независимость", но там сошел. Вы вольны ехать до конечной, если сможете, но теперь давайте перейдем на обращение "пан"!”. Даже ближайшие сотрудники не знали, что же Пилсудский действительно думает. Они знали только, что он хочет от них подчинения.

По иронии судьбы революционное прошлое Пилсудского было не менее безупречно, чем у любого из большевиков. Его взрослая жизнь началась в возрасте двадцати лет с пятилетней ссылки в северо-восточную Сибирь. Его брат Бронислав был вовлечен в неудавшееся покушение на жизнь царя Александра III, за которое заплатил своей жизнью старший Ульянов. Сам же он стал главным редактором и издателем польской социалистической газеты “Robotnik”. Он был и в эмиграции в Лондоне, между 1896 и 1905 годами, и в российской лечебнице для душевнобольных в 1906-1907 годах, симулируя сумасшествие, чтобы избежать сурового приговора за участие в заговоре. После побега из лечебницы он организовал ограбление почтового поезда в Безданах под Вильно в сентябре 1908 года, что принесло 200 000 рублей серебром на революционные нужды. Переживания жизни в революционной конспирации добавили черты беспощадности его характеру. Как он сказал своему прежнему товарищу-социалисту:

“Пусть другие занимаются бросанием букетов во славу социализма, или полонизма, или чего угодно, в этой нынешней сортирной атмосфере, но я не могу. Я хочу победить! Моя последняя идея - это создание организации, обладающей физической силой, использующей, пусть это невыносимо звучит для ушей гуманитариев, грубую силу. И я поклялся себе, что я добьюсь своего, или погибну!”[37]

Как журналист, ставший военачальником, он мог сравниться с Троцким; в качестве профессионального налетчика он мог бы поспорить со Сталиным; как интеллигент, превратившийся в партийного вождя, он имел много общего с Лениным. Хотя ему не доставало интеллектуального уровня большевиков, он не уступал им в преданности делу и в успешности.

Нельзя сказать, что Пилсудского любили. Его обожали его легионеры, и множество обычных патриотов, не бывших с ним знакомы лично. Его уважали и боялись политики, которые не могли не восхищаться его упорством в достижении цели. Дипломатов возмущало его невнимание к пожеланиям их правительств. Представители союзников считали его высокомерным. Французские офицеры в Польше были в шоке от того, что к ним относились, как к наемникам. Британский министр сэр Хорас Румбольд описывал его, как “главную фигуру в этой части Европы, ... бесспорного хозяина этой страны, ...игрока, заговорщика, интересный случай, анахронизм, человека не великого, но выдающегося, способного управлять в течение какого-то времени судьбами этого народа”.[38] Румбольд находил его похожим, как внешне, так и по характеру, на лорда Киченера. Пилсудский не пользовался высокой репутацией за границей. На Западе он виделся как худшая из комбинаций - радикал, ставший ура-патриотом; в России его рассматривали как перебежчика из революционного лагеря. Эта сильная личность вызывала преклонение или ненависть, но любовь - никогда.

Историк, разбирающий развитие второй фазы польско-советской войны должен придать личности Пилсудского важнейшее значение. В первой фазе личные решения и большая стратегия не играли большой роли, но вот последующие действия определялись не событиями на фронте, а инстинктами Начальника.

Видение ситуации Пилсудским основывалось на предположении, что большевики намереваются рано или поздно захватить Окраины силой. Для него масштаб операции “Цель Висла” и основательность эксперимента “Лит-Бел” были достаточным доказательством их амбиций. Непреложные факты такого типа значили больше, чем словесные заверения советской пропаганды. Все указывало на то, что Красная Армия постарается взять реванш над поляками за их успехи в 1919 году, как только освободится от проблем на остальных фронтах.

Имея пока тактический перевес, Пилсудский испытывал крайнее искушение воспользоваться случаем и нанести упреждающий удар. Это было определенно в его характере. Метод “свершившихся фактов” был приемом, который ему был уже хорошо известен. Он использовал его с хорошим результатом 2 августа 1914 года, когда его Легионы пошли на Кельце без позволения австрийского командования. Он дважды воспользовался им в 1919-ом, во время работы Мирной конференции в Париже: вначале в апреле, когда самовольно занял Вильно, а затем в мае, когда, несмотря на запрет, оккупировал Восточную Галицию. Теперь же, по некоторым соображениям, он сдерживался. Во-первых, на Окраинах невозможно нанести нокаутирующий удар. Красная Армия всегда сможет отступить вглубь российской территории, куда польские войска пойти не смогут. Польское наступление вглубь России без сомнения поднимет патриотические настроения, обеспечив поддержку советскому режиму. Во-вторых, полный крах вовсе необязательно выгоден Польше. Если на смену Советам придет Деникин, польская независимость будет в меньшей безопасности, чем раньше. Окончательное определение отношений между Польшей и Россией было возможно только по окончании Гражданской войны. В-третьих, Польша была слишком слаба, чтобы воспользоваться плодами победы над Россией. Польская экономика едва справлялась с расходами на оборону. Польская администрация еле управлялась с организационными проблемами на родной территории. Польская армия едва справлялась с охраной собственных границ. Невозможно было представить, чтобы Польша без чьей-либо помощи могла бы управлять, организовывать, администрировать и охранять порядок хотя бы на части территории России. Существовала также масса непредсказуемых факторов. Никто не мог сказать, насколько удачно пойдут дела у Деникина, как далеко войска Антанты планируют проводить интервенцию, как долго другие пограничные государства, от Финляндии до Грузии, смогут воздерживаться от переговоров с Советами.

Будет ошибкой представлять Пилсудского шахматистом, взвешивающего эти аргументы, просчитывающим ходы. Он руководствовался не столько логикой, сколько животным чутьем. Есть искушение сравнить его с носорогом - неубиваемым, близоруким, непредсказуемым. Отвоевав для себя полянку, он разглядывал любого из пришельцев своими маленькими недоверчивыми глазами. Спровоцировав его однажды, всегда можно ожидать повторной атаки.

* * *

Ситуация в советском руководстве была прямо противоположной. После краха Лит-Бела никто особо не горел желанием взять на себя ответственность за польский фронт. В течение всего 1919 года проблемы Гражданской войны вынуждали советских вождей забыть о любых срочных планах восстановления западных рубежей.

Теоретические рассуждения явно преобладали над практическими действиями.

Повсеместно был признан тезис, что Советская Россия не сможет выжить без благоприятного прекращения конфронтации с Польшей. Польша была “Красным мостом” на Запад, естественной связью с развитыми обществами Европы, с техническим прогрессом, с пролетарской солидарностью, с будущей революцией. И хотя затишье на польском фронте осенью 1919 года было воспринято с удовлетворением, все признавали, что решение польского вопроса нельзя откладывать бесконечно. Споры в России шли не о том, нужно ли переходить “польский мост”, а о том, как и когда.

Дебаты концентрировались вокруг трех предложений, каждое из которых выходило на первый план в разное время. Первое гласило, что война с Польшей должна быть возобновлена при первой же возможности. Провал операции “Цель Висла” указывал на крайнюю необходимость усиления военных действий на западе. Этого курса придерживались прежде всего те, кто слишком буквально интерпретировал свои марксистские учебники, или те, кто получал свои знания в Европе. Для них продолжающаяся изоляция Советской России представлялась невыносимой перспективой, и потому требовала преодоления любой ценой. Второе предложение состояло в том, что наступление на запад нужно отложить до укрепления советской власти в России. Не было никаких оснований втягивать молодое советское государство в войну за рубежом, до обретения им твердой политической и экономической основы. Этой точки зрения придерживались “доморощенные” коммунисты, которых мало заботил международный марксизм, большевики, принятые в партию во время Гражданской войны. Для них была недопустимой мысль, что успех революции в России должен быть подвергнут риску “зарубежными авантюристами”. Третье предложение состояло в распространении революции на восток. Лучший способ подрыва капиталистических держав Европы был в разрушении их империй в Азии и Африке. Троцкий однажды сказал в связи с этим, что “дорога на Лондон и Париж лежит через Калькутту”. Этот план действий был близок тем, кто соединял идеологическую приверженность перманентной революции с реалистическим пониманием мощи капиталистического мира. Для них фронтальная атака на Польшу выглядела глупым жестом, который только мог бы спровоцировать державы Антанты на полномасштабную интервенцию.

Определить персонально сторонников этих предложений - задача нелегкая. Согласно общепринятой терминологии для того времени обычно говорят о “партии мира”, во главе с Лениным, и “партии войны”, во главе с Троцким. Это не просто упрощение, а в корне неверный подход. Происхождение его простое: Ленин, подписавший “Декрет о мире”, естественно является сторонником мира, Троцкий же, как военный нарком, обязательно должен быть сторонником войны. Но положение было гораздо более зыбким и неоднозначным. Если исходить только из миролюбивого тона официальных ленинских выступлений, невозможно будет объяснить, почему он вообще разрешил проведение операции “Цель Висла”. Нужно отличать заявления, сделанные для домашнего пользования, от предназначенных для внешнего мира. Ясно также, что перед иностранными журналистами именно Троцкий играл роль “кровожадного большевика”, исполнять которую перед Политбюро ему вовсе не было нужды.

Фото 5. Владимир Ильич Ленин, председатель Совнаркома

По данным исследований, решение вопроса за или против польской войны оставалось за Лениным. Он знал о Польше немного, и в 1919-м мог уделить этому вопроса мало внимания. Его подход к польской войне базировался на сиюминутной импровизации. Он двигался от случая к случаю, по очереди используя те или иные советы от соперничающих соратников. Нарком по военным делам Троцкий имел право продавливать военную точку зрения. Однако, несмотря на его репутацию, Троцкий был осторожен. Как создатель Красной Армии, он знал пределы ее возможностей и степень усталости. Подвергнуть риску ее успехи в Гражданской войне было нелегко. Чичерин, нарком иностранных дел, был тоже осторожен, как от природы, так и по расчету. Его авторитет зависел от умения поддерживать отношения с внешним миром, и трудно было ожидать, чтобы он поддержал линию, которая могла спровоцировать державы Антанты на усиление блокады России и новую изоляцию. Председатель Чека Дзержинский, как и его заместитель Менжинский, был поляком. У него были серьезные сомнения относительно этой войны, из-за ожидаемого сопротивления местного населения, усмирять которое станет задачей его ведомства. Сталин, нарком по делам национальностей, хотя и желал бы видеть народы Окраин под своим контролем, редко проявлял энтузиазм к военным компаниям, за исключением тех, что уже развивались в благоприятном для Советов направлении. Никто из этих руководящих советников не мог подталкивать Ленина к войне. Оставалось только Польское бюро в большевистской партии, с незначительным весом в иерархии, но весьма востребованное в вопросах советско-польских отношений. Его руководители, такие, как Ленский и Бобинский, были политэмигрантами. Они уже занимались подготовкой командиров и организацией военных кадров для службы революции в Польше. Их советы неизбежно должны были быть окрашены их чрезмерным желанием вернуться в Польшу. Они рассчитывали на советское вторжение. Но и их советы были далеко не единодушны. Их наиболее влиятельный представитель, Карл Радек, который работал с Розой Люксембург в Германии, последовательно предупреждал, что вооруженное вторжение в Польшу может окончиться провалом. В общем, в Москве преобладало настроение против польской войны. Однако Ленин позволил ее начать, и на некоторых этапах занимался ею весьма энергично. Следует признать, что Ленин вовсе не был “голубем”, как его иногда представляют; при определенных обстоятельствах он пренебрегал мнением соратников, в надежде пожать победные плоды.

Склонность Ленина к ответной войне с Польшей стала наиболее очевидной в начале 1919 года. Он не мог смириться с оккупацией Пилсудским Вильно, и сразу же дал приказ отбить его. Однако после этого он размышлял. Когда первая фаза войны закончилась, советская военная политика была полна противоречий. Одновременно проводились военные приготовления и мирная пропаганда, звучали угрозы ответного наступления и призывы к переговорам. Эти противоречия интерпретировались в Польше как доказательства вероломства; в равной степени их можно было рассматривать и как результат разделения мнений, и как признак нерешительности Ленина.

К концу 1919 года Ленина вновь вошел в период бурного оптимизма, вызванного победами в Гражданской войне. Наконец он почувствовал уверенность, что Революция выживет и сможет триумфально шагать по Европе. В то же время это был период, когда его источники информации и прямые контакты с внешним миром были особенно скудными. Он стал самоуверенным, даже с признаками мессианства. В апреле 1920 года он закончил брошюру “Детская болезнь левизны в коммунизме”, работу, которая должна была стать путеводителем Революции на несколько оставшихся месяцев до ее завершения. По мере нарастания этого настроения, он все меньше сдерживал ход событий, ведущих к более серьезной войне с Польшей.

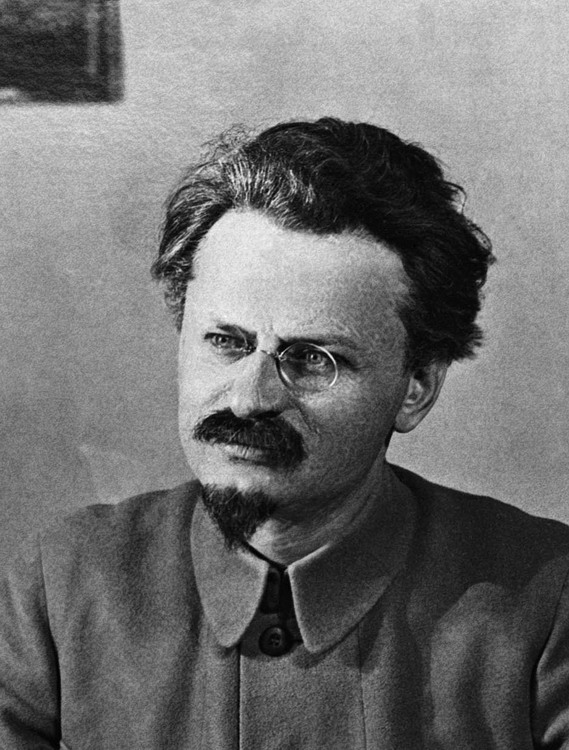

Фото 6. Лев Давидович Троцкий, нарком по военно-морским делам

Отношение Троцкого к этой войне было также противоречиво. Когда пал Минск, он предложил прекратить усилия на продолжение европейской революции. Он мечтал о создании кавалерийской армии, которая пойдет не на Варшаву, а через Памир на Кабул и Дели. В более поздние годы он утверждал, что был против польской войны:

“ Разумеется, я нигде не имел случая высказывать свои симпатии Польше Пилсудского, т. е. Польше гнета и притеснения под покровом патриотической фразы и героического бахвальства. Можно без труда подобрать немало моих заявлений насчет того, что в случае, если Пилсудский навяжет нам войну, мы постараемся не останавливаться на полдороге. Такого рода заявления вытекали изо всей обстановки. Но делать отсюда вывод, что мы хотели войны с Польшей или подготовляли ее, - значит лгать в глаза фактам и здравому смыслу. Мы всеми силами хотели избежать этой войны. (…) Мы изо всех сил стремились к миру, хотя бы ценою крупнейших уступок. Может быть, больше всех не хотел этой войны я, так как слишком ясно представлял себе, как трудно нам будет вести ее после трех лет непрерывной гражданской войны”.[39]

Трудно примирить эти заверения с фактом, что Троцкий руководил войной в Польше в течение двух сезонов; именно Троцкий сделал наиболее воинственные заявления о советских военных намерениях, которые были обнародованы газетой французской компартии “L’Internationale Communiste” 15 декабря 1919 года:

“Польским магнатам и шляхте досталась временная, мародерская победа. Но когда мы покончим с Деникиным, мы бросим полную мощь наших резервов на польский фронт”.

Троцкий разрывался между идеологической необходимостью польской войны и ее практической опасностью. Он занялся ею неохотно и без энтузиазма. Когда дела на войне шли удачно, он не сдерживал ее; когда возникала возможность переговоров, он был готов, как и Ленин, воспользоваться ею.

Осенью 1919 года основа для переговоров постепенно обозначилась. У поляков ушли опасения в отношении Вильно и неминуемого советского вторжения; неважные же отношения с Антантой давали повод для опасения, что войну придется вести в одиночку. Советы, испытывая мощный натиск деникинского наступления на юге, нуждались в передышке на западе. Что более важно, и поляки и Советы испытывали на себе непоколебимую враждебность со стороны белых. В июне 1919 года Колчак глубоко задел чувства поляков заявлением, что определение восточной границы Польши должно быть вынесено на Российское Учредительное Собрание. Деникин, находящийся на волне успеха, был не более миролюбив.

Заслугу возобновления контактов, разорванных в апреле, следует отдать Юлиану Мархлевскому, который уже предлагался на пост посла в Польше. Мархлевский был еще одним из тех польских коммунистов, которые, как Карл Радек и Роза Люксембург курсировали между большевистской партией в России, Социал-демократической партией Польши и Литвы и спартаковцами в Германии. В январе 1919 года он нелегально приехал в Берлин, получив официальный отказ на въезд на территорию Германии в качестве руководителя советской делегации. Из Берлина он поехал в Рур, где, преследуемый полицией, избежал ареста, смешавшись с группой сезонных сельхозработников, возвращающихся в Галицию. В марте он оказался в Польше, не объявляя себя, и не будучи узнанным. В этот период он пытался на страницах газеты “Robotnik” склонить мнение польских социалистов против войны с Советами. В июне он воспользовался предоставленной заявлением Колчака о польских границах возможностью, чтобы встретиться с Пилсудским, через посредничество Юзефа Бека-старшего, заместителя министра иностранных дел, предложив свои услуги, как посредника для секретных переговоров с Лениным. Пилсудский согласился, и Мархлевский отбыл в Москву 18 июня.

По возвращении в Россию предприимчивость Мархлевского столкнулась с серьезным различием мнений. Ленин одобрил инициативу Мархлевского, однако пленум Центрального Комитета Польской компартии в Минске осудил ее:

“Беседы тов. Мархлевского с представителями польского правительства и его приезд в Россию с их предложениями предприняты без ведома и одобрения ЦК, что является недопустимым, принимая во внимание, что товарищ Мархлевский, как член партии должен подчиняться решениям и директивам ее руководящих органов” [40]

Ленский и его сторонники не видели смысла в переговорах, результатом которых могло быть только ослабление бдительности Советской России на ее Западном фронте. Неделю спустя Мархлевский встретился со своими критиками и объяснил точку зрения Ленина. Он объяснил, что мир с поляками необходим в интересах советской победы на более критичных фронтах Гражданской войны. Он уверил их, что “территориальные уступки могут быть сделаны, учитывая, что до революционного подъема в Европе не более пяти лет”. В конце он постарался убедить их в том, что неудачное советское вторжение в Польшу будет означать конец польского коммунистического движения. Ленский не сдавался, и оставался при своем убеждении в необходимости революционной войны. Но протесты Ленского не имели значения. Мархлевский стоял на своем, вооруженный формальным ленинским разрешением для пересечения фронтовой линии.

Миссия Мархлевского в июле 1919 года получила название “беловежской встречи”. Он выехал из Минска 10-го. На фронтовом посту в Радошковичах он использовал заранее оговоренный псевдоним “пан Куявский”, и стал ожидать приезда Ольшамовского, личного адъютанта Пилсудского.

Польские военные обошлись с ним довольно грубо. Его обыскали, завязали глаза и заставили подписать бумагу, где он обязывался не передавать средств для организации переворота и, что удивительно, не разговаривать ни с кем в Польше. 21-го он был доставлен на станцию Барановичи, где он встретился с польским представителем Венцковским, а оттуда - деревянную избу в глубине Беловежской пущи. Большую часть времени он проводил в ожидании, пока Венцковский уезжал в Варшаву за ответом на представленные предложения. В течение недели ничего не было согласовано, за исключением предложений об обмене пленными и выражения желания на будущую встречу представителей советского и польского Красного Креста. Дальнейшие предложения Мархлевского о территориальных уступках, о плебисците, о предварительных условиях для мирного договора не заинтересовали поляков на данном этапе. 30 июля он пересек разграничительную линию в обратном направлении.

Организация следующей встречи потребовало десяти недель. Президиум Совета министров в Варшаве обсуждали суть вопроса 26 августа, но только в конце сентября Пилсудский дал согласие. Миссию польского Красного Креста доверили графу Михалу Коссаковскому, который был сотрудником Министерства иностранных дел, членом Комитета охраны Окраинных земель, и, к радости историков, прилежным писателем дневников. Советскую миссию Красного Креста возглавил Мархлевский, на этот раз при шляпе-котелке, сюртуке и саквояже. Встреча состоялась в Микашевичах, маленькой станции на одноколейной ветке в ста километрах к востоку от Пинска. Она находилась на польской стороне фронта, где могли войти в соприкосновение польские силы, находившиеся на западе, большевики на севере, деникинцы на востоке и украинцы на юге. 11 октября, в день встречи, Деникин взял Орел. Только Тула оставалась между Орлом и Москвой. В этой ситуации Коссаковскому не составило труда добиться пары весьма выгодных соглашений. Одно из них, подписанное 2 ноября, предусматривало одностороннее возвращение находящихся у большевиков польских пленных[41], а второе, от 9 ноября, касалось взаимного обмена гражданских пленных.[42]

Мархлевский охотно шел на уступки Коссаковскому, благодаря тому, что одновременно вел совершенно секретные переговоры с личными эмиссарами Пилсудского, капитаном Игнацием Бернером и поручиком Бирнбаумом. Он совершенно справедливо полагал, что прямые контакты с начальником государства имеют больше шансов на успех, чем общение через официальные каналы.

3 ноября Бернер передал от Пилсудского условия прекращения огня:

“Глава государства

1) не прикажет польским войскам пересекать линию Новоград Волынский - Олейск - река Птичь - Березинский канал - река Двина,

2) для избежания недоразумений между польскими и советскими войсками будет создана нейтральная полоса шириной 10 километров,

3) предупреждает, что будет поддерживать требование латышей о передаче им Динабурга[43]

4) требует прекратить коммунистическую агитацию в польской армии,

5) требует не атаковать Петлюру

6) не доверяя в способность Советов к благоразумию, предупреждает, что любые неблагоразумные действия повлекут серьезные последствия,

7) если советское правительство согласится на пункты 2, 4 и 5, будет послан полномочный представитель для обсуждения всех условий лично с господином Лениным”.[44]

Бернеру было поручено передать Мархлевскому, что помощь Деникину не входит в интересы Польши, и что польское наступление на Мозырь было отменено, поскольку в сочетании с атакой Деникина на Орел это могло бы полностью разрушить советский южный фронт. Ленин был доволен. Он рассудил, что польская война близится к концу. Выступая с речью в университете имени Свердлова 24 октября, он заявил, что “у нас есть явные указания на то, что прошло то время, когда мы могли ожидать дальнейшей агрессии со стороны польской армии”.[45] Источники, близкие Троцкому сообщали, что 14 ноября Политбюро единогласно приняло условия Пилсудского. В ответе Ленина, который Бернер доставил Пилсудскому 26 ноября содержалась придирка лишь к пункту 5. По мнению Ленина, Петлюра, “столица” которого находилась в руках поляков, и чьи основные силы переметнулись к Деникину, является посмешищем, и не может быть предметом серьезного обсуждения. Уже 28 ноября Мархлевский сообщил Троцкому в письме, что прекращение военных действий это вопрос нескольких дней. Он добавил, что слухи о бунте в польской армии беспочвенны, и что поляки укрепляют свои позиции ежедневно. Он не предвидел никаких проблем с Петлюрой. Его больше заботила передача идеи, вероятно подсунутой Бернером, но немедленно отвергнутой Лениным, чтобы передать тайные польские националистические организации на Украине в распоряжение Красной Армии для действий против Деникина.[46] Между тем, возражения Ленина по поводу Петлюры стали у Пилсудского костью в горле, которую он не мог проглотить. Он резко отверг их, и против всех ожиданий, прервал переговоры. 14 декабря Мархлевский и Коссаковский разъехались из Микашевичей каждый в свою сторону. Когда их поезда покидали станцию, перспективы польско-советского соглашения были такими же унылыми и запорошенными снегом, как и ее опустевший перрон.[47]

* * *

Ответственность за провал тайных переговоров обычно приписывают полякам. Чичерин винил Падеревского, которому он совершенно ошибочно приписывал желание наладить сотрудничество с Деникиным.[48] Коссаковский утверждает, что Пилсудский вовсе не стремился к достижению согласия. В его записках можно прочесть такую тираду Начальника:

“И большевикам, и Деникину я могу сказать только одно: “Мы сила, а вы - трупы.(...) Презираю вас (...) О каких дипломатических отношениях или переговорах может идти речь, если их основным условием является доверие и конфиденциальность, а вы не заслуживаете первого и не знакомы со вторым (...) Я вовсе не договаривался с ними. Те грубые слова, которые я собирался им сказать, я уже сказал. Я дал им понять, что они должны стоять перед нами, как покорные просители”.

Эти слова приводят как доказательство упорного нежелания Пилсудского к заключению перемирия. Однако это умозаключение строится на придании слишком большого значения тому, что он сказал, находясь в дурном настроении в этот конкретный вечер. В конце концов, он сделал определенные предложения. Действительно, осенью 1919 года Ленин желал мира. Однако важно и то, что на более раннем этапе польской войны, особенно до апреля 1919-го, Ленин к миру не стремился. Пилсудскому можно простить уверенность в том, что изменение настроения Ленина продиктовано катастрофическим положением Советской России. По иронии судьбы переговоры, подготовка к которым растянулась на шесть месяцев, сорвались в тот момент, когда после повторного взятия Киева Советами 16 декабря исход гражданской войны начал проясняться, а шансы на заключение договора со дня на день росли.

Война вошла в критический период. Настал момент крушения иллюзий, когда участники увидели, что стрелка весов медленно скользит от примирения к обостряющемуся конфликту.

Военные действия, служившие фоном для тайных переговоров, были довольно бессистемны. Их можно рассматривать как стремление к сохранению статус-кво, где поляки сохраняли инициативу, и как защиту от периодических угроз, вызванных бурными событиями по соседству, на Украине и в Прибалтике. Лишь одна акция - наступление на Двинск (Динабург) заслуживала названия кампании.

Рис.5. Динабургская операция

Первый инцидент произошел на юге, в результате наступления Деникинской Добровольческой армии на Украине. Деникин, двигавшийся в северном направлении от Одессы, отбросил силы петлюровской Украинской Директории на север, от их базы под Каменцом-Подольским к польской линии обороны у Новограда-Волынского. В течение трех дней Петлюру атаковали с трех сторон - поляки, деникинцы и красные. 1 сентября он был вынужден принять польские условия прекращения огня и отступить за польский фронт. Демаркационная линия между польскими и петлюровскими силами пролегла от Збруча до Базалии, Шепетовки и Новограда-Волынского. Так у Петлюры начался пятилетний период политического убежища в Польше. Его армия, набранная в основном в Западной Украине с целью борьбы с поляками, поступила теперь на польскую службу. Ее присутствие в польских рядах представляло собой нетолько спорный пункт, из-за которого провалились тайные переговоры с большевиками, но и важный фактор будущей стратегии Пилсудского.

В октябре войска Деникина вошли в соприкосновение с польской Волынской группировкой. Однако Деникин отступил также быстро, как и наступал. Красная Армия отбросила его от Москвы, поляки же вымели его с Волыни. В конце ноября Волынская группировка вернула Петлюру в Новоград-Волынский, а в декабре Восточно-Галицийская группировка заняла позиции на реке Ушице, чтобы предотвратить повторную оккупацию Украины красными. До конца года Деникин исчез с данного театра военных действий; польско-советский фронт снова растянулся до румынской границы на Днестре.

На севере положение было гораздо сложнее. Прибалтика стала ареной действий трех национальных армий - литовской, латвийской и эстонской; трех белых армий - Бермондта-Авалова в Латвии, Ливена в Курляндии и Юденича в Эстонии; трех советских армий и немецкой Балтийской армии генерала фон дер Гольца. После ухода последних частей вермахта наступление добровольцев Балтийской немецкой армии создало такой же эффект в Прибалтике, какой добровольцы Деникина показали на Украине.

Поляки не могли равнодушно стоять в стороне от прибалтийской заварухи. Они разделяли националистические амбиции национальных армий и страх белых перед большевиками. Они разрешили Ливену и Юденичу организовать вербовочные пункты в Польше. С литовцами они находились в конфликте из-за Вильно, и с крайним беспокойством смотрели на немецкий альянс Бермондта и фон дер Гольца. Только с латышами у них была какая-то общая цель. Польско-латвийское сотрудничество было направлено на решение судьбы Динабурга. Динабург, или Двинск, расположенный на северном берегу Двины, контролировал естественные пути, связующие центральную Россию с Рижским заливом. Население его было латышским. Осенью 1919 года он находился в руках красных, хотя и под угрозой с разных направлений от Балтийской армии, поляков и латышей. Если бы Советам удалось удержать город, они смогли бы укрепить связь между своими 15-й и 16-й армиями. Если бы Балтийской армии удалось овладеть им, в регион вернулось бы нежелательное германское влияние. Польская армия под командованием генерала Рыдза-Смиглы заняла северный берег Двины в конце августа. В начале октября латвийский министр иностранных дел встретился с Пилсудским в Вильно, для признания своего правительства de facto, и для просьбы о военном сотрудничестве под Динабургом.

У польской армии были свои причины для закрепления на Двинском секторе. Ее западный фланг постоянно был под угрозой из-за нестабильности в государствах Балтии, и в середине октября неожиданное советское наступление вынудило 8-ю дивизию оставить на неделю Полоцк. Ее силы были укреплены путем переброски 3-й Легионерской дивизии из Восточной Галиции.

Динабургская операция, несмотря на свою репутацию, представляла собой верх неорганизованности. Исходный приказ для операции ”Зима”, как ее поименовали, был издан 2 декабря, со сроком исполнения 15-го. В это время латвийское правительство было парализовано страхом, что польское меньшинство в Латвии собирается потребовать объединения с Польшей, поэтому не предложило никакого плана. Командование латвийской армии испытывало страх, что ее солдаты не будут атаковать латышских коммунистов, которые помогали красному гарнизону Динабурга. Когда польская военная миссия в Риге определила, что атака должна начаться между 4-м и 10-м января, большая часть важных деталей по-прежнему не была утверждена. Взаимосвязь между польскими и латвийскими силами была практически невозможна. Железнодорожная и телеграфная связь не действовала, будучи разобщена промежуточным литовским сектором. Латвийское командование еще не решило, нужно ли выполнять польские приказы. Окончательное согласие было достигнуто 30 декабря. Латыши должны были предоставить 10 000 бойцов для поддержки тридцатитысячного польского ударного отряда. Когда 3 января 1920 года, несмотря на мороз в двадцать пять градусов, дивизии генерала Рыдза-Смиглы двинулись по замерзшему льду Двины, они не особо рассчитывали на какие-либо действия своих латвийских союзников, за исключением наблюдения. 3-я Легионерская дивизия штурмовала крепость, в то время как 1-я пехотная дивизия двинулась в обход с севера, чтобы отрезать красным пути к отступлению. Лед не выдержал веса артиллерии, и часть ее утонула в реке. Гарнизон отступил на запад, где и сдался латышам. 5 января, когда операция была завершена, Пилсудский объявил, что Динабург должен быть передан латвийской Республике, знаменуя начало периода великодушия и тесного сотрудничества.

Падением Динабурга можно обозначить конец польско-советской кампании 1919 года. Так закончился год постоянных сложностей и сомнений. После Динабурга польская и советская армии, как на севере, так и на юге, закрепились друг напротив друга на непрерывном фронте. Приближалась кампания 1920 года, и если не вмешаются политики, куда более масштабная, чем предыдущая.

* * *

Условия жизни в Пограничье по мере приближения зимы быстро ухудшались. Польская армия держала людей на фронте без основного зимнего обмундирования, с ночевкой под открытым небом. Генерал Картон де Виарт из британской военной миссии, посетивший фронт в ноябре 1919-го, видел пехотинцев без ботинок и верхней одежды, при температуре минус 14 градусов. “Я не знаю, как они выдерживают это”, - написал он.[50] Положение Красной Армии не могло быть лучшим.

Страдало моральное состояние, особенно на польской стороне. Хотя Картон де Виарт и отмечал “чудесный дух” поляков, есть свидетельства, что дисциплина начала падать. Один из наиболее доверенных людей Пилсудского, Владислав Славек, командующий Вторым сектором Белорусского фронта, послал ему следующее предупреждение:

“Вильно, 2 ноября 1919.

Мой дорогой друг! Генерал Шептицкий приказал мне написать Тебе частным образом, и предупредить, что состояние войск становится все хуже. Все чаще повторяются случаи отказа выхода на патрулирование, и все больше грабежей, одним словом, солдаты уже не хотят сражаться. (...)

Генерал Шептицкий настаивает на том, чтобы Ты был подробно проинформирован о состоянии войск, и принимал это во внимание при разработке дальнейших планов. По его мнению, мы должны любой ценой стремиться к скорейшему окончанию войны, по крайней мере, с большевиками. Он говорил даже, что если Сейм не понимает этой ситуации, то Ты должен объявить диктатуру, и сам решить это дело.

Мое личное мнение, что дела действительно не хороши. Повсюду у офицеров и командиров усталость и пессимизм, который парализует их способность вызывать подъем боевого духа.

Это все. Сердечно обнимаю. Твой В. Славек.[51]”

Фото 7. Польские окопы на Припяти. 1919.

Если солдат Красной Армии мог ощущать, что он защищает свою страну от Деникина и от возвращения класса господ, обычный польский рядовой, не испытывавший никакой угрозы, заботился лишь о спасении собственной шкуры.

В самой Польше ходили слухи о положении на фронте, и были случаи уклонения от мобилизации, или, как в Замостье, мобилизованные сбегали в лес, сбиваясь в банды и терроризируя власть. Советская пропаганда не щадила сил, чтобы подтолкнуть растущее недовольство в сторону бунта и революции. Коммунистические брошюры призывали к миру и братству. Для частей, известных своим недовольством, подготавливались отдельные призывы:

“Для солдат 33-го Ломжинского полка!

Товарищи, до нас дошли известия, что вы уже отказывались подчиняться, не захотели идти на позиции, проливать свою народную кровь за господское дело. По приказу вашего командования вас окружили жандармы, и вооруженной силой заставили вернуться на фронт. Вы хотите перейти к нам, потому что чувствуете, что наша Красная Армия борется за освобождение рабочего люда. Но есть среди вас такие, что верят байкам ваших офицеров, будто у нас пленных добровольцев расстреливают. Не верьте этим обманщикам! Все, и мобилизованные, и добровольцы, переходите на нашу сторону с оружием в руках, присоединяйтесь к нам. Общими силами мы закончим эту братоубийственную войну. С нашей помощью вы избавитесь от угнетающих вас офицеров и генералов, буржуев и помещиков. Смело к нам, товарищи, в общие революционные ряды!

Рабочие поляки в Красной Армии”,[52]

Временами призывы были подписаны военнопленными:

“Товарищи, друзья!

Мы польские пленные, находящиеся у большевиков, шлем вам привет и братские рукопожатия. Хотим без всяких преувеличений в нескольких словах описать, что такое советский строй, как мы его собственным умом понимаем, и с чем согласились, хоть мы и пленные. Советская Россия стала для нас во сто крат лучшей родиной, чем та Польша господ, солдатами которой мы были до сих пор.(...) Раньше, при царском капиталистическом правительстве, рабочий в России был рабом фабрикантов и помещиков. (...) В Польше рабочий, ничего не имея, часто был вынужден воровать у богача-фабриканта. В Советской России среди рабочих никто не ворует, все тут трудятся. Рабочие управляют государством через свои Советы, в которые выбирают делегатов от каждой фабрики или хозяйства. У рабочих тут есть свои школы, университеты, газеты, свои дворцы труда. Советский строй гарантирует им свободу. (...) Товарищи, поверните оружие против своих угнетателей!

Братья! Присоединяйтесь к Красной Армии, к международной революции!

От имени всех: С. Клепацкий (4 лег. полк), Макарчук, Цисельский, Эрберт, Градор (3 лег. полк), Секерский, Бурхат (4 ул. полк)”.[53]

Нельзя недооценивать новаторства этих воззваний для 1919 года, и их убеждающую силу. Но и успешность их оценивать трудно. Дезертирство достигло таких масштабов, что гарнизонные тюрьмы в Вильно и Минске были переполнены. В Полоцке, в 35-м Легионерском полку офицеры вернулись к старому царскому инструменту дисциплины - кнуту. В Лепеле Краковский полк был отозван и интернирован за братание с противником. Были случаи, особенно в варшавских полках, создания солдатских комитетов по советскому образцу и избиения армейских жандармов. Но большинство неурядиц не имело политической подоплеки. Самые заметные нарушения дисциплины случались в наиболее антибольшевистски настроенных частях, например в частях генерала Желиговского. Большинство жалоб на нарушения дисциплины касалось пьянства, насильственных реквизиций и разбоя, что можно приписать скорее нужде и неустроенности, чем пропаганде. Множество банд, открыто действовавших во фронтовой полосе, по-прежнему использовали польскую форму, другие выдавали себя за красных. Политики в их действиях не было никакой.

Конечно, тех, кого одна сторона называет бандитами, другая будет называть партизанами; этому аспекту уделялось особое внимание, особенно на советской стороне. 3 сентября 1919 года в Смоленске было сформировано Диверсионное Бюро, которое должно было координировать деятельность в польских тылах. Им управляли оставшиеся без работы руководители Лит-Бела - Мицкевич-Капсукас, Долецкий и Славинский. Их коммунистическое подполье должно было организовать сеть партийных ячеек, вести пропаганду среди крестьянства и подготавливать пути возвращения Красной Армии. Это была опасная работа, активисты рисковали жизнью. Мариан Дземба, руководитель Минского комитета, был одним из многих погибших в польских застенках.

Несмотря на опасности, польские коммунисты в России предпочитали сражаться в партизанских отрядах, чем полагаться на Красную Армию. Осенью 1919 года они были ужасно обескуражены пассивностью советской Западной армии и стремлением московских большевиков к заключению мира. Один из них, Эдвард Ковальский был настолько разочарован, что отказался от командования 4-м (Варшавским) полком Западной армии в пользу работы с партизанами в Полесье. В письме Феликсу Кону он описал свой опыт:

“24 ноября 1919, Мозырь.

Из-за снега мы совершенно потеряли контакт с польскими войсками. Силы как с одной, так и с другой стороны невелики, поэтому воюют “налётами”. Встретить можно только разъезды, в основном состоящие из местных добровольцев, потому нелегко их бывает одолеть.

Мы неплохо организовали прифронтовых крестьян, и с ними посылаем литературу в польский тыл. Крестьяне оказались лучшими авторами, чем наши комиссары, согнанные из разных организаций для политической работы на фронте. Столько проблем, неудач и суеты - естественно, без толку, с Реввоенотделами, штабами и подкомиссиями, и снабжениями, разрази их гром.

С трудом преодолевая эти препоны, я отправил за линию фронта уже два серьезных отряда. Каждый отряд по 150 человек, 6-8 пулеметов, 2000 гранат и т.д. Один отряд, под названием “Коммунары” серьезно столкнулся с поляками и без потерь дошел до своих обожаемых пинских болот и лесов.

И вот тут только начинают сыпаться поощрения. Я получил “Чековую книжку для снабжения отрядов”, 100 пар обуви, ватных штанов и фуфаек, рубахи и, милый Бог, даже современные карабины, которых раньше не было, а только берданками меня одаривали.

Правда поляки обнаглели в своих расправах, и для устрашения убивают невиновных, мучают детей и стариков, даже женщин убивают, а села разрушают.

Там, в Польше, постоянные беспорядки, и надеюсь, что на будущий год к Пасхе будем властвовать в Варшаве”.[54]

Отряд Ковальского затаился у селения Дубровица на реке Горынь, откуда они планировали совершить налет и захватить артиллерийские склады в Олевске. К несчастью для них, в феврале поляки устроили в Дубровице облаву, отряд был рассеян, а Ковальский схвачен.

Легкость, с какой люди незамеченными пересекали линию фронта, доказывает неспособность поляков контролировать обширную зону, которую они оккупировали. Так называемая “солнечная тропа” использовалась не только партизанами, но и беженцами, спекулянтами, и вездесущими еврейскими торговцами. Весьма выгодными товарами были соль, сахарин, кокаин и, на удивление, свиная щетина. Ситуацию хорошо описал Владимир Коростовец, бывший царский дипломат, который скрытно вывез свою семью в минскую глубинку. Переодевшись закупщиком советского потребсоюза, он ездил от хозяйства к хозяйству, беседуя с солдатами и комиссарами, пока не встретил селянина, который за три тысячи царских рублей вывел его с семьей через болота к позициям познанцев.

У поляков также было свое подполье. Подпольная армия Пилсудского, POW (Polska Organizacja Wojskowa), созданная в 1914 году для борьбы за независимость в зоне оккупации Центральных держав, не была распущена на Окраинах. Особенно сильна она была на юге, на Украине, где двумя годами ранее сражались и были расформированы Легионы Пилсудского. Хотя POW больше не функционировала в самой Польше, ее третий отдел, KN3, отвечающий за восточные территории, сохранился в качестве отдела варшавского Генерального штаба. Под его контролем находились даже такие отдаленные ячейки, как ростовская и ставропольская на Кубани. Основной его функцией был сбор разведывательных материалов.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Книга вторая, часть вторая: «Методы-2»

Книга вторая, часть вторая: «Методы-2» [МЕТ2]:1 Фоменко А.Т. ГЛОБАЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ. (Исследования по истории древнего мира и средних веков. Математические методы анализа источников. Глобальная хронология). — Москва, изд-во механико-математического ф-та МГУ, 1993. Объём — 408

Вторая афганская. Те же грабли, часть вторая

Вторая афганская. Те же грабли, часть вторая В Афганистане, где вице-король Индии лорд Литтон уже взрыхлил обстановку для новой войны, русские прямо провоцируют не в меру возбужденных англичан. Кауфман распорядился продолжить миссию Столетова в Кабуле. Шер-Али боится

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ… 8 ЧАСТЬ ВТОРАЯ… 21 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ… 47 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ… 115

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ… 8 ЧАСТЬ ВТОРАЯ… 21 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ… 47 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ… 115 ДВОР ЦЕСАРЯ ТУРЕЦКАГО И ЖИТЕЛЬСТВО ЕГО В КОНСТАНТИНО-ГРАДЕ…

Глава 20 Вторая мировая война, часть вторая

Глава 20 Вторая мировая война, часть вторая Защищая Сопротивление… от французовЕще со времен фиаско в Дакаре бритты предупреждали де Голля об утечке информации, но его люди в Лондоне упорно отрицали возможность расшифровки их кодов. Вот почему практически с самого

Глава 6 ВТОРАЯ БИТВА НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ Зима 1942/43 года

Глава 6 ВТОРАЯ БИТВА НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ Зима 1942/43 года В то время как на юге Восточного фронта назревал кризис, Волховско-Ленинградский фронт вновь перешел к позиционной войне. У солдат вновь началась монотонная жизнь: караульная служба и разведка на растянутых участках

Вторая кампания (зима 102 г. н. э.)

Вторая кампания (зима 102 г. н. э.) Холода и закрывший перевалы в горах снег заставили Траяна отложить генеральное наступление на дакийскую столицу до следующего года. Полученной передышкой решил воспользоваться Децебал. Однако он прекрасно понимал, что в одиночку

По дороге разочарований

По дороге разочарований Во всех городах, во всех концах Петербурга возникали кружки саморазвития. Здесь тщательно изучали труды философов, экономистов и молодой школы русских историков. Чтение сопровождалось бесконечными спорами. Целью всех этих чтений и споров было

Глава ПЕРВАЯ «Длинный список разочарований»

Глава ПЕРВАЯ «Длинный список разочарований» 1В конце 1937 года, когда предпоследний кризис предвоенного периода уже готов был разразиться над Европой, советский нарком иностранных дел Максим Литвинов встретился с французским послом в Москве Робером Кулондром, чтобы

Вторая волна массовой эмиграции (зима — весна 1920 года)

Вторая волна массовой эмиграции (зима — весна 1920 года) Генерал А.И. Деникин учитывал возможность поражения своей армии и старался заранее обеспечить и скоординировать эвакуацию войска и населения с территорий, находившихся под его командованием. Еще в конце 1919 года он

Глава пятая. Вторая мировая. Часть вторая

Глава пятая. Вторая мировая. Часть вторая Главлит во время войны. Русская идея. Литература в первые годы войны. Сталинград. Усиление цензурных преследований. Щербаков и Мехлис. Писатели в эвакуации. Фильм братьев Васильевых «Оборона Царицына». Управление пропаганды и

Книга вторая, часть вторая: «Методы–2»

Книга вторая, часть вторая: «Методы–2» [МЕТ2]:1 Фоменко А.Т. ГЛОБАЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ. (Исследования по истории древнего мира и средних веков. Математические методы анализа источников. Глобальная хронология). — Москва, изд-во механико-математического ф-та МГУ, 1993.[МЕТ2]:2 В