Глава 15 Столовая для строгоновской кулебяки

Глава 15

Столовая для строгоновской кулебяки

Интерьер Парадной столовой крайне важен для дома, поскольку подчас именно там происходят главные события. Выше говорилось, что первоначально роль Столовой в доме на Невском проспекте исполняла, вероятно, Зеркальная галерея, расположенная в северо-западном углу здания, противоложном тому месту, где тогда находилась кухня. Именно там, надо думать, граф Александр Строгонов встречал женевских гостей в 1768 году. Не исключено, что кушания проделывали слишком длинный путь к столу господ и их гостей. Возможно, это обстоятельство показалось неудобным, и в 1791 году А.Н. Воронихин устроил Столовую и Буфетную в конце восточного корпуса, в непосредственной близости от кухни.

Зал, располагаясь за зеркальной дверью Картинной галереи, являлся некоторое время заключительным аккордом «ритуала осмотра картин». Чтобы попасть в нее, гости графа должны были проделать большой путь от Парадной лестницы через весь Кабинет (музей), наслаждаясь зрелищем сокровищ владельца. Возможно, в тот период интерьер представлял собой своеобразный триклиний, где три ниши выше панелей украшались зеркалами. Стены были расписаны растительными орнаментами, вновь заставлявшими вспомнить Ч. Камерона, в частности, его Зеленую столовую для Екатерининского дворца в Царском Селе.

С 1796 года здесь прекратили устраивать пиры, так как появилась необходимость в создании комплекса Библиотеки — Физического кабинета в тайной части дома. Кроме того, вероятно, появились опасения по поводу сохранности многочисленных вещей, и гостей предпочли не допускать далеко от Парадной лестницы, новая версия которой появилась вскоре.

Еще в 1794 году А.Н. Воронихин отделал другой зал для обедов, причем вторая и большая по размеру Парадная столовая, или Угловой зал, заменивший Зеркальную галерею Растрелли, стал, благодаря огромным зеркалам, с одной стороны местом воспоминаний о балетной карьере владельца, а с другой служил местом для театральных постановок. Граф Александр Сергеевич, коллекционер и меценат, менее всего известен современным читателям как любитель лицедейства. По крайней мере, он не обладает славой графа Н.П. Шереметева, построившего дом в Останкино вокруг театра, или князей Юсуповых, еще одних страстных поклонников Мельпомены. Тем не менее сохранилось множество сведений о поездках графа «в маскарад», концертах и постановках в его доме, об участии в придворных балетах эпохи императрицы Елизаветы Петровны, наконец о его искусном подражании манерам и голосу императрицы Екатерины.

Сопроводив перспективный вид Парадной столовой (1794 г.) надписью «Сиятельнейшей госпоже», остроумный Воронихин сочинил визуальный образ обращения, поместив в центре акварели кавалера с почтением обращающегося к даме

Огромные зеркала, которые научились делать на Петербургской зеркальной фабрике, А.Н. Воронихин поместил на южной стене. Сам император Павел, как сообщает его биограф Август Коцебу, поместил одно такое же в своем Тронном зале. Кроме того, архитектор окружил зеркалами и двери, благодаря чему эффект растекающегося пространства еще больше усилился. В скором времени Столовая стала местом знаменитых воскресных обедов Строгонова, когда после утренней службы в Казанском соборе здесь собирались любители искусства и просто любители вкусно поесть, фальшиво или искренне предвкушая знакомство с картинами владельца. В период наполеоновских войн Столовая стала местом «патриотических демонстраций» владельца.

Слово «Отечество» часто употреблялось в начале XIX столетия. Строительство Казанского собора сопровождалось интересом ко всему национальному. Граф Александр Сергеевич вместе с племянником Григорием, который, как указывалось выше, избрал дипломатическую карьеру, и сыном Павлом при любом удобном случае единодушно демонстрировали свое неудовольствие дружбой императора с Наполеоном. Об одном из таких эпизодов, ставших легендой из жизни столицы, рассказал Н.И. Греч: «В начале 1809 года, в пребывание в Петербурге прусского короля и королевы, все знатнейшие государственные и придворные особы давали великолепные балы в честь знаменитых гостей. <…> В числе первых лиц двора был граф Александр Сергеевич Строгонов <…> удалявшийся от всякого соприкосновения с Коленкуром (Луи, французским послом. — С.К.). На бале у Нарышкина (Л.А. — С.К.) Александр сказал старику: „Ты дашь бал и не будешь дурачиться. Понимаешь!“ Граф безмолвно поклонился, это значило: пригласить и Коленкура».

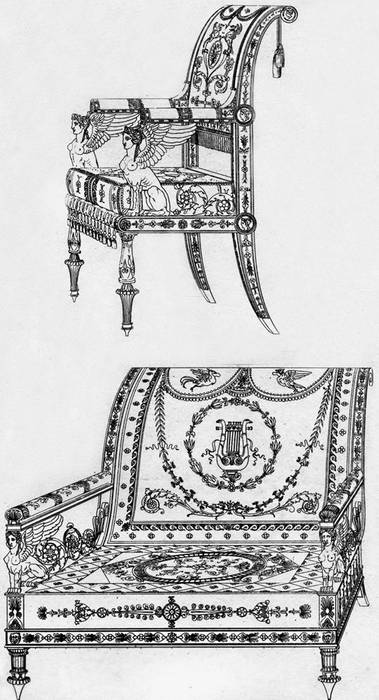

Проект двойного кресла, сочиненный Персье и Фонтеном для графа Строгонова

О таком удивительном факте неподчинения монарху поведал своим читателям Н.И. Греч, судя по его мемуарам, он был весьма осведомлен о внутренней жизни Строгоновского дома в начале XIX века. Следует сказать, что в 1804 году Коленкур участвовал в убийстве герцога Ангиенского, потомка дома Конде. Местр в своем письме кавалеру де Росси от 19 января 1809 году писал: «Тесно связан я <…> с наиглавнейшими противниками французской партии, часто бываю у графа Строгонова, и его невестки, у княгини Голицыной, у матери сей последней, у графа Григория Орлова (Владимировича (1777–1826), племянника екатерининского фаворита. — С.К.). Семейства сии окончательно сбросили маску и даже не принимают французского посла».[39] Как рассказывает Ф.Ф. Вигель, во время проезда Александра I и Фридриха-Вильгельма III по улицам российской столицы французский посол «пожал плечами и злобно улыбнулся. Это видел народ, и, если бы не был удерживаем страхом, закидал бы его грязью и камнями».[40]

Н.И. Греч продолжил свой рассказ о событиях 1809 года в Строгоновском доме сообщением о предосудительном поведении французского посла: «Бал закончился ужином. В одном конце залы накрыт был круглый стол на девять кувертов, по числу царственных особ, удостоивших бал своим посещением».

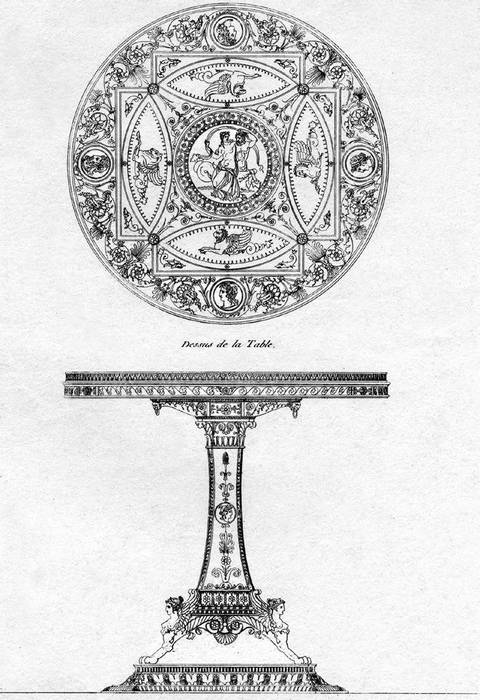

Этот стол представлял собой поистине грандиозное сооружение диаметром почти полтора метра, украшенное четырьмя гермами, помещенными в основание, изящными колонками, опирающимися на львов и вазой с кентавром. Столешницу исполнили из малахита.

Стол для Строгонова, спроектированный французскими законодателями архитектурной моды Персье и Фонтеном

Вернемся к тексту Греча: «От этого круглого стола тянулись два длинные стола для верноподданных и прочих. Перед самым окончанием танцев Коленкур вошел в столовую, увидел распоряжение, по которому он исключался из общества царских особ, и решился захватить свое место наглостью. Он стал у круглого стола и взялся за стул. Входят гости. Александр в первой паре вел королеву, взглянул, увидел Коленкура, догадался и сказал королеве: „Сегодня позвольте мне не садиться возле Вас. Уже и так мне нет покою от моей жены. Буду ходить вокруг стола и ухаживать за всеми“. Королева стала, смеючись, возражать. Императрица Елизавета Алексеевна, поняв мысль государя, начала играть роль ревнивой жены. Государь не садился и был до крайности любезен со всеми, и особенно с Коленкуром, который согнал его с места и потом жестоко поплатился за свою наглость».

В заключение своего рассказа мемуарист не отказал себе в удовольствии сообщить читателям об унижении, которое Коленкур испытал в год вхождения русских войск во Францию. 19 марта 1814 года он безуспешно добивался приема и приезжал к воротам замка Бонди, где остановился российский император после взятия Парижа. Греч рассматривал это событие как расплату за былую надменность посланника.[41] В своем рассказе он ссылается на сведения Ф.И. Ласковского (1780? — после 1819) — выпускника Горного кадетского корпуса, тот с 1797 года служил экзекутором и переводчиком в Берг-коллегии, с 1800 по 1803 год по рекомендации К. Леберехта преподавал минералогию и служил переводчиком в Академии художеств, а с 1803 года исполнял обязанности секретаря Александра Сергеевича.

В 1810 году, после смерти А.Ф. Бестужева, Ласковский назначается правителем канцелярии графа. В 1807–1811 годах одновременно являлся помощником хранителя в Депо манускриптов Императорской публичной библиотеки. Другие сотрудники библиотеки, в частности Н.И. Гнедич и И.А. Крылов, были постоянными посетителями дома на Невском. Последний из упомянутых являлся большим поклонником Столовой, создав в ней даже собственный культ.

Парадная столовая после реставрации 1995–2003 гг.

14 марта 1811 года, еще при жизни графа Александра Сергеевича, графиня С.В. Строгонова посетила первое публичное заседание «Беседы любителей русского слова» — литературного общества, душой которого был поклонник русской старины адмирал A.C. Шишков. Он выступил на том собрании с речью, немедленно превратившей графиню в его почитательницу. Доказательством тому ее послание: «Когда сначала увидела я лежащую перед вами тетрадь, которая показалась мне велика, то подумала, что вы чтением своим наскучите; но когда слушала его, то сожалела, что оно так коротко, и с радостью желала бы еще два часа слушать».[42] С другой стороны, Шишков был сам заинтересован во влиятельных слушателях, и слушательницах также.

«Гвоздем программы» заседания стала басня «Огородник и философ», блестяще прочитанная И.А. Крыловым (1769–1844).

Иван Андреевич — сын капитана, в молодости служил мелким чиновником, испытывал нужду (некоторое время подобно Г.Р. Державину увлекался карточной игрой), но стремился участвовать в литературной жизни. Новый период наступил в 1805 году, когда, после знакомства с И.И. Дмитриевым, Иван Андреевич начал переводить басни. Как он позднее признавался Строгоновой, похвала в одном из журналов приохотила его к дальнейшему творчеству. В 1806 году Крылов напечатал сборник собственных сочинений и, благодаря высмеиванию галломании в своих комедиях, например в «Уроке дочкам» (1807 г.), вошел в кружок А.Н. Оленина. Алексей Николаевич устроил Крылова вначале на Монетный двор (1808–1810), на котором сам некогда служил, а затем, в 1812 году, в Публичную библиотеку, где Иван Андреевич стал сослужившем Гнедича. Сам Оленин в тот момент занимал пост директора, став преемником графа A.C. Строгонова. К тому времени сочинения Крылова вошли в моду, и он немедленно, как некогда Д.И. Фонвизин, стал приглашаться в аристократические дома для чтения своих произведений, которые были своеобразными манифестами русского языка. Посещал он и С.В. Строгонову.

О происходившем в Петербурге после памятного заседания 14 марта 1811 года рассказал и сам адмирал A.C. Шишков: «Многие присутствовавшие на ней госпожи почувствовали, что непохвально свой язык презирать и многих прекрасных на нем сочинений не читать и не знать. На другой день после одного из собраний беседы, приезжаю я к графине Строгоновой и в первый раз нахожу у ней Крылова, читающего басни свои посреди окружающих его слушателей и слушательниц».[43] Затем Шишков с удовольствием рассказал о барьере, возникшем между россиянами и иностранцами, жившими в городе: «…приезжает к ней (Софье Владимировне. — С.К.) сардинский посланник граф Местр. После короткого ему приветствия, чтение продолжается по-прежнему. Он помедлил несколько и, видя, что все слушают и никто им не занимается, обратился ко мне и сказал по-французски: „Я вижу нечто новое, никогда прежде не бывалое — читают по-русски, — язык, которого я не разумею и редко слышу, чтобы в знатных домах на нем говорили. Нечего мне делать здесь. Прощайте!“»[44]

Возможно, еще до войны 1812 года, а особенно после нее, графиня Софья Владимировна вместо греческих вечеров, прославивших некогда дачу свекра, устраивала русские обеды, главным участником которых был Иван Андреевич, быстро превратившийся в невозмутимого простодушно-лукавого наблюдателя жизни, ленивца и обжору — «дедушку Крылова», героя многочисленных анекдотов. Один из них приводился Н.М. Колмаковым, он, будучи юристом по образованию и воспитателем детей по положению у Строгоновых, взял на себя обязанности летописца дома на Невском: «В тот день, когда он заявлял о своем приходе, весь обеденный стол заготовлялся в русском духе: щи, каша, пироги, кулебяка и все прочее, что Русью пахло. Притом все присутствующие должны были говорить по-русски, в противном случае назначалось взыскание».[45]

Способ подачи пищи был очень зависим от политических пристрастий хозяев дома. Статус дома на Невском в период наполеоновских войн кажется идеально подходящим для рождения загадочного бефстрогонов (тем не менее речь о блюде пойдет только во второй части книги). Во втором десятилетии XIX века после смерти графа Александра Сергеевича в 1811 году и графа Павла Александровича в 1817 году и установления нераздельного владения стала очевидна необходимость в новом Строгоновском доме, его действительно создадут в «настоящей России» на реке Тосна в усадьбе Марьино. Согласно указа императора Александра I от 11 августа 1817 года, владельцем майората Строгоновых, куда вошел и дом на Невском, назначалась графиня Софья Владимировна. Более подробно об этом будет рассказано в главах о Марьино, в этом месте отметим появление «охранной грамоты» Строгоновского дома.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Рабочая столовая.

Рабочая столовая. Фото 1920-х гг.

Столовая

Столовая Обширная литература о ГУЛАГе содержит много описаний разнообразных лагерей и отражает опыт многих не похожих друг на друга людей. Но одна принадлежность лагерной жизни кажется постоянной, кто бы о ней ни писал, о каком бы лагере или периоде ни шла речь. Это

Глава VI Стартовый выстрел Глава VII Был ли заговор? Глава VIII Удары по площадям

Глава VI Стартовый выстрел Глава VII Был ли заговор? Глава VIII Удары по площадям Расширенный вариант глав VI–VIII включен в книгу «1937. „Антитерор“ Сталина». М.,

Глава 10 Свободное время одного из руководителей разведки — Короткая глава

Глава 10 Свободное время одного из руководителей разведки — Короткая глава Семейство в полном сборе! Какое редкое явление! Впервые за последние 8 лет мы собрались все вместе, включая бабушку моих детей. Это случилось в 1972 году в Москве, после моего возвращения из последней

«Нижняя» столовая и «литерные» обеды

«Нижняя» столовая и «литерные» обеды Для того чтобы отоварить продуктовую карточку, приходилось выстаивать огромные очереди. К тому же большинство писателей остались без семей и не имели возможности готовить дома. Поэтому ресторан Клуба писателей, который был

Глава 157. [Глава] рассказывает об опустошении города Мендзыжеч

Глава 157. [Глава] рассказывает об опустошении города Мендзыжеч В этом же году перед праздником св. Михаила польский князь Болеслав Благочестивый укрепил свой город Мендзыжеч бойницами. Но прежде чем он [город] был окружен рвами, Оттон, сын упомянутого

Столовая посуда и приборы

Столовая посуда и приборы Столовая посуда для пищи и питья в старину называлась «суды». Читаем в «Домострое»: «Суды и порядня всякая чиста бы была и в счете, а ставци и блюда, и лошки, и ковши, и братины по лавке и по избе не валялися… в чистом месте лежало бы, опрокинуто ниц.

Столовая книга боярина Б. И. Морозова

Столовая книга боярина Б. И. Морозова Боярин Борис Иванович Морозов (1590–1661) принадлежал к самой верхушке русской феодальной знати, был воспитателем будущего царя Алексея Михайловича, возглавлял русское правительство, ведал многими приказами (Большим казенным,

Столовая книга патриарха Филарета Никитича

Столовая книга патриарха Филарета Никитича Патриарх Филарет (1554/55—1635), отец первого царя из династии Романовых — Михаила, в 1619 г. был избран патриархом и фактически стал правителем страны. Поэтому роспись его кушаний (1623 г.) характеризует стол высшего духовенства, строго

Глава 21. Князь Павел – возможный глава советского правительства

Глава 21. Князь Павел – возможный глава советского правительства В 1866 году у князя Дмитрия Долгорукого родились близнецы: Петр и Павел. Оба мальчика, бесспорно, заслуживают нашего внимания, но князь Павел Дмитриевич Долгоруков добился известности как русский

Глава 35. Столовая гора

Глава 35. Столовая гора Наши фуры имели качественное покрытие из кожи по бортам. Окрест, горы и небо – глазей без единого цента убытка. Были несказанно рады сразу трём экспонатам на горизонте: длинная, пологая и в виде седла с выемкой у средины; другая очень высокая с

Столовая

Столовая Обширная литература о ГУЛАГе содержит много описаний разнообразных лагерей и отражает опыт многих непохожих друг на друга людей. Но одна принадлежность лагерной жизни кажется постоянной, кто бы о ней ни писал, о каком бы лагере или периоде ни шла речь.