VII.Обучение грамоте

VII.Обучение грамоте

Очень рано — между двумя с половиной и пятью годами и редко позже — приступали к первоначальному обучению барчука. В первую очередь в большинстве семей ребенок должен был освоить русскую грамоту.

Долгое время грамоте учили по методике, выработанной едва ли не во времена Кирилла и Мефодия, и учили языку книжному, то есть богослужебному — церковно-славянскому. До рождения русского литературного языка перестроиться со «славянского» на современный разговорный язык было нетрудно.

Найти учителя для обучения грамоте не составляло проблемы: грамотно было большинство духовенства (но не все: изрядное число священников, особенно сельских, не умея читать, однажды и навсегда заучивали богослужебные тексты наизусть и так с этим потом и жили). Поэтому пригласить в дом дьячка, дьякона или даже отца протоиерея для наставления дитяти в «славянской» (церковнославянской) и «русской» (то есть гражданской) азбуке не составляло труда.

Сперва, как водится, заучивали алфавит, потом переходили к «складам» — и вот тут на пути ребенка вырастало первое серьезное препятствие. Полагалось выучить названия букв — «аз», «буки», «веди», «глаголь», «покой», «твердо» и т. д., — и это детям давалось легко, тем более что в объяснениях и толкованиях учителя славянские наименования букв сопровождались нравоучительными сентенциями: сочетания букв «веди, глаголь, добро» означало, что Бог ведает помыслы людей, «живете, земля, и, како, люди, мыслете» — что Он знает, как живут на земле люди и как они мыслят; «наш, он, покой» — что Он нас успокаивает; «рцы, слово, твердо» — что человек должен держать свое слово твердо и т. д. Все это много способствовало запоминанию.

Но во время освоения «складов» ребенку предлагалось сначала назвать буквы, входящие в конструкцию, а потом уже произносить, как они звучат, — и вот тут возникала закавыка. Большинство детей очень долго не могло догадаться, что сочетание, к примеру, «мыслете», «рцы», «аз» означает «мра», а «веди», «аз», «глаголь» — «ваг» и т. д. Непониманию способствовало и то, что старинные азбуки изобиловали слогами случайными, ничего не означающими.

Хорошо было Афанасию Фету, который прежде русской выучился немецкой грамоте. «Вероятно, привыкнув к механизму сочетания немецких букв, — вспоминал он, — я не затруднялся и над русскими: аз, буки, веди; и вскорости… не без труда пропускал сквозь зубы: взбры, вздры и т. п.».

Большинство других детей переходило от алфавита к чтению со значительным трудом. Когда-то даже боярский сын Варфоломей — в будущем преподобный Сергий Радонежский — забуксовал перед этой преградой и долго страдал и маялся из-за невозможности постичь грамоту, пока не явился ему чудесный старец и не вложил в голову разумение (сюжет, известный по картине М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею»),

Для некоторых детей на этой стадии учение и заканчивалось. Так, мемуаристка Е. И. Елагина вспоминала о своих родственницах, чье детство пришлось на первую половину XVIII века: «Мария Григорьевна Безобразова… была по-тогдашнему хорошо образованна, ибо умела читать и писать. Сестра ее Александра Григорьевна сего не достигла. Она подписывала бумаги под диктовку своего крепостного писаря; он говорил ей: „Пишите „аз“ — написала. — Пишите „люди“ — написала „люди“, — повторяла она и т. д.“. То есть, как видим, названия букв и их начертание были усвоены, а складывать их в слова госпожа Безобразова так и не научилась.

И все же через несколько недель или месяцев, благодаря догадке или наитию, дети начинали понимать и склады, после чего дело шло гораздо веселее, и в год или два осваивалась и вся остальная первоначальная премудрость.

После азбуки учили читать часослов и Псалтырь — наиболее распространенные и доступные книги, которые имелись не только в храмах, но и во многих грамотных семьях. Придавалось большое значение самому содержанию их: детское сознание запоминало много нравоучений, которые глубоко укоренялись в душе, становясь основой последующей нравственности и уже сознательной веры. Завершало цикл обучения чтение „Апостола“. Если почему-либо этой последней книги прочесть с учителем не привелось, то обучение чтению считалось неоконченным. „Сообщить сразу уменье читать всякую книгу тогда признавалось невозможным“, — писал современник. Зато когда „Апостол“ бывал пройден, родители не скрывали своего удовольствия и всячески поощряли детей пользоваться их новыми навыками.

А. Т. Болотов вспоминал, как через год после начала освоения грамоты он уже мог читать „Апостола“ и кое-что (отрывок из „Послания к Коринфянам“) знал наизусть. „Родитель мой так был тем доволен, что пожаловал мне несколько денег на лакомство“.

Д. И. Фонвизин рассказывал: „В четыре года начали учить меня грамоте, так что я не помню себя безграмотного…Как скоро я выучился читать, так отец мой у крестов (во время богослужений. — В.Б.) заставлял меня читать. Сему обязан я, если имею в российском языке некоторое знание. Ибо, читая церковные книги, ознакомился я с славянским языком, без чего российского языка и знать невозможно“.

В начале XIX века, когда методы преподавания изменились и часослов с „Апостолом“ перестали быть обязательными учебными книгами, гражданскую азбуку осваивали раньше „славянской“, но и она давалась детям достаточно легко. Как свидетельствовал А. Д. Галахов, церковно-славянская грамота „была не новым предметом учения, а непосредственной прибавкой к старому — грамоте русской. Мне показали только те буквы церковно-славянского алфавита, которых нет в русской азбуке, разное начертание некоторых знаков и слова под титлами, и дело было готово. Чтение же утренних и вечерних молитв перед обедом и после обеда и других служило практикой“. Впрочем, в это время многие родители вообще откладывали знакомство своих чад со славянским языком до систематических уроков Закона Божия со специальным учителем или в учебном заведении.

Писать дети учились либо параллельно с изучением азбуки, либо отдельно, после того, как бывала пройдена Псалтырь. Писали мелом на обожженной дощечке или грифельной доске, а гусиные перья и чернила домашнего изготовления стали давать детям позднее — бумага долгое время стоила довольно дорого. Некоторые так привыкали к грифельной дощечке, что и позднее пользовались ею охотнее, чем бумагой, — к примеру, Г. Р. Державин.

Впрочем, во многих семьях, особенно если сыновей готовили к гражданской службе, с обучением письму могли подождать: для успешной карьеры чиновнику совсем не лишним оказывался хороший почерк, а обрести его считали возможным лишь с помощью толкового учителя чистописания. Как вспоминал А. А. Фет, „отец весьма серьезно смотрел на искусство чистописания и требовал, чтобы к нему прибегали хотя и поздно, но по всем правилам под руководством мастера выписывать палки и оники“. Учились письму исключительно по прописям, а „метода, — по словам А. Д. Галахова, — состояла в списывании с прописей, причем наблюдалось только, чтобы ученик не отступал в начертании букв от образца. Все требования ограничивались тем, чтобы письмо было чисто, разборчиво и по возможности красиво“, на правописание же внимания никто не обращал. Чистописанием занимались только на бумаге и непременно гусиным пером, даже долго после того, как появились металлические.

Уже в конце XVIII века возникали новые методики обучения грамоте и зачастую ими пользовались не наемные учителя, а сами члены семьи.

„Видя, что я с утра до вечера вольничаю и играю с дружиною ребятишек, — вспоминал С. Н. Глинка, чье детство пришлось на 1780-е годы, — дядя дня через три (после приезда) сказал матери своей (бабушке мемуариста. — В. Б.): „Пора вашему Сереже приниматься за ученье: стыдно нам будет перед его родителями, если упустим время. Его готовят в кадетский корпус, ему шестой год, а он и в азбуку не заглядывал“. Он упросил и выпросил позволение быть моим наставником… Под сводом неба, то прогуливаясь со мной в саду, то усаживаясь под липы и яблони, он высказывал мне буквы и показывал на начертание их. Нераздельно учил он меня и изображать их карандашом на бумаге и выговаривать буквы. И какая была бумага цветная, какие красные карандаши!“

Широкое распространение в XIX веке получили разрезные азбуки, которые помогали выучиться чтению быстро и легко.

Е. А. Сушкову грамоте учила мать. „У нее была своя метода: даст, бывало, мне несколько вырезанных букв, сложит слова: папа, мама, Лиза; растолкует мне, как произносить, как складывать их, смешает буквы, и я над ними и начинаю трудиться. Когда привыкну складывать, она мне покажет, как надо их писать на бумаге; таким образом очень скоро выучилась я и читать, и писать. С каким, бывало, восторгом я отыщу в ее книге то слово, которое я умела составить; мне кажется, я не больше недели училась, как уж начала читать „Золотое зеркало“. Прежде, бывало, матушка прочитает мне вслух, с расстановкой, одну сказочку, потом я“.

Подобным же образом освоила грамоту М. В. Беэр. „Я не помню, как я выучилась читать, — писала она. — Знаю, что выучилась сама по разрезной азбуке. Моя мать и Алеша (который был на восемь лет старше) часто играли в эти буквы, задавали друг другу слова, сидя по разным комнатам. Я же была почтальоном и носила смешанные буквы от одного к другому, и тут я выучилась читать.

Очень хорошо зато помню, как я выучилась писать. Считалось тогда вредным учиться писать твердыми железными перьями. Писала я гусиными. С них капало, я кляксы размазывала. Мама меня бранила, я плакала, и от слез кляксы увеличивались“.

Во второй трети XIX века старинный способ освоения грамоты почти повсеместно был вытеснен новым, звуковым, тем, что мы используем и доныне, но кое-кто из тех, кто учился в старину, даже жалел о происшедшей перемене. „Старинное название букв, ныне всеми забытое, — писал Я. П. Полонский, — может быть, имело в себе некоторую силу действовать на воображение. Сужу по себе… Для меня, шестилетнего ребенка, каждая буква была чем-то живым, выхваченным из жизни. Стоять „Фертом“ (ф) значило стоять подбоченившись. Поставить на странице большой „Хер“ (х) значило ее похерить. Чтобы был „Покой“ (п), надо сверху накрыться, а иногда „Покой“ казался мне чем-то вроде ворот или дверки с перекладинкой на верху, тогда как „Наш“ (н) был перегорожен на самой серединке, чтобы к нашим никто пройти не мог. Современная звуковая метода тем хороша, что действует на ум, каждое слово разлагает на гласные и согласные и указывает на их разницу в произношении. А, б, в, г… гораздо проще и, так сказать, рациональнее, чем Аз, Буки, Веди… но современная метода уже не одною лишнею поговоркой не уснастит русской народной речи. „Это еще Буки“, „Он Мыслете пишет“, „Ижица — розга близится“ и т. д.“.

Обучение грамоте для дворянского ребенка было важным этапом. Собственно, в XVIII веке на этом образование для большинства детей, особенно девочек, вообще заканчивалось. Как свидетельствовал М. А. Дмитриев, в те времена „учились читать и писать; в ученьи ограничивались этим. Но и то еще одни люди богатые и избранные. Бедные дворяне ничему не учились; привыкали только к хозяйству. Барыни и девицы были почти все безграмотные…“. А Я. П. Полонский писал: „Бабушка моя получила свое воспитание, надо полагать, в конце царствования Елизаветы, то есть выучилась только читать и писать… Почерк у нее был старинный, крупный и наполовину славянскими буквами“.

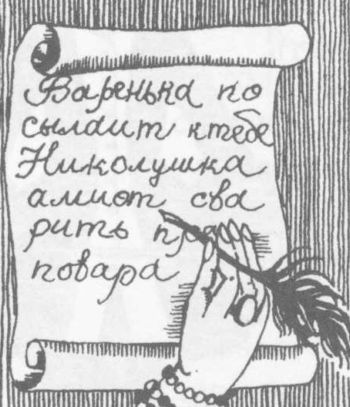

Но даже если образование продолжалось, к русскому языку во многих случаях дети уже не возвращались — занимались французским языком и другими предметами. Результатом было часто встречавшееся, особенно у дам, написание слов „как слышится“ и полное отсутствие знаков препинания. Вот, к примеру, образчики таких писем, авторами которых были весьма родовитые дамы, чье знание родного языка не вышло за рамки начальных уроков грамоты: „Варенка посылаит ктебе Николушка амиот сварить пришлю повара спаваренным которой едит киев там засвидетелствуй писмо мое“ (Е. Н. Давыдова — брату, графу А. Н. Самойлову). „Как ты думаиш где лутчи в Питер или в Москву. И есть резон. Первая расъсеиннее и сестре штонибуть придаставить кудоволствию да и мамзель паискать палутчи вот май виды“ (Е. А. Языкова — сыну, поэту Н. М. Языкову).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

3.3. Нелепое объяснение разинской войны в «образцовой грамоте» Романовых

3.3. Нелепое объяснение разинской войны в «образцовой грамоте» Романовых Интересно, что Романовы изготовили даже особую «государеву образцовую грамоту», то есть ОБРАЗЕЦ, содержащий ОФИЦИАЛЬНУЮ версию «восстания» Разина [7], с. 31. Кстати, именно в этом романовском «образце»

IV ОБУЧЕНИЕ ГЛАДИАТОРОВ

IV ОБУЧЕНИЕ ГЛАДИАТОРОВ Набирать, тренировать и содержать гладиаторов для римлян считалось занятием малопристойным. Мало кто из граждан решался заниматься подобным, если только не хотел обзавестись под благовидным предлогом бандой уличных головорезов, поэтому сведения

Обучение резервов

Обучение резервов Условия подготовки войск во время войны в России были плохими. Огромное число людей содержалось в депо в крупнейших городах до отправки на фронт. Их обучали в основном строю — ввиду нехватки инструкторов с боевым опытом. Со временем эти солдаты стали

V. Обучение

V. Обучение Немного заработанных денег дают передышку на несколько месяцев. Семья чувствует благодаря папе, что решается исход войны. Однажды немцы уйдут. Париж снова станет Парижем, столицей моды. Любая сфера деятельности, не связанная с элегантностью, будет для меня

Обучение солдат

Обучение солдат Первичное обучение шло в Цинанфу после перевода туда в конце апреля основной массы русских. Регулярно производились занятия частей по строевой подготовке, штыковому бою, стрельбе и пр. Занятий не было в праздники, когда почти все отдыхали, кроме караулов

Обучение

Обучение Подготовка подводников кригсмарине началась в 1933 г. с основания в Киле Unterseebootsabwehrschule. То есть формально училище являлось противолодочным, хотя готовили в нем офицеров-подводников. Ничего удивительного — все слышали про сельскохозяйственные трактора Pz.Kpfw. I и

54 Об армянской, иверской и алванской грамоте

54 Об армянской, иверской и алванской грамоте По смерти Аркадия на престоле его сменил его сын, названный Феодосией Малым. Он продолжал поддерживать прежние дружественные отношения с Арменией и с нашим царем Врамша-пухом, но не поручил ему свой удел, а управлял им при

Обучение Падмасамбхавы

Обучение Падмасамбхавы Говоря о Падмасамбхаве и его человеколюбивых (без кавычек) деяниях, я сознательно избегаю применения к нему слова «человек», поскольку вся его жизнь свидетельствует о его сверхчеловеческой природе. Вернувшись с кладбищ после многочисленных

Обучение и воспитание

Обучение и воспитание Однако обучение в тибетском монастыре-университете отнюдь не сводилось лишь к тренировке мышления. Здесь воспитывалась и формировалась личность в целом, образование было неразрывно соединено с воспитанием. Вне личности нет мышления, нет

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ Описание большого праздника. О грамоте, посланной Мангу–ханом королю Французскому Людовику. Товарищ брата Вильгельма остался у Татар

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ Описание большого праздника. О грамоте, посланной Мангу–ханом королю Французскому Людовику. Товарищ брата Вильгельма остался у Татар С праздника Пятидесятницы они начали составлять грамоту, которую хан должен был вам послать. Меж тем он вернулся в

Обучение лжи

Обучение лжи Ложь станет для него средством избежать наказания у своих воспитателей и добиться от своих близких хоть немного нежности. Его эмоциональная неудовлетворенность, подавленность, едва сдерживаемая агрессивность вызывали к жизни двуличие, усиленное недоверие

«Написание о грамоте»

«Написание о грамоте» Это произведение затрагивает проблемы сотериологии, что необходимо помнить при рассмотрении выдвигаемых противниками жидовствующих обвинений. Чтобы объективно рассмотреть содержание этого документа и выдвинутые против него обвинения,

Обучение

Обучение Недостатки командования были ясно сознаны во время Русско-японской войны. Русские начали изучать иностранную военную литературу и уставы, в особенности немецкие, развивая в себе здоровые военные взгляды. Новейшие русские уставы в общем соответствовали вашим и

Обучение

Обучение Недостатки командования были ясно сознаны во время Русско-японской войны. Русские начали изучать иностранную военную литературу и уставы, в особенности немецкие, развивая в себе здоровые военные взгляды. Новейшие русские уставы в общем соответствовали вашим и

81. О ГРАМОТЕ МАМАЕВОЙ к Великому Князю Димитрию.

81. О ГРАМОТЕ МАМАЕВОЙ к Великому Князю Димитрию. ГРАМОТА ЖЕ ОТ ЦАРЯ Мамая сицевым образом написана бяше: «От восточнаго Царя, от большия Орды, от широких поль, от сильных Татар, Царь Царей Мамай и многим Ордам Государь: рука моя многими Царствы обладает, и десница моя на