ГЛАВА 4. «ДНЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКИХ ПРЕКРАСНОЕ НАЧАЛО»

Да что со мной? Я шороха пугаюсь!

Чьи это пальцы рвут мои глаза?

Нет, с рук моих весь океан Нептуна

Не смоет кровь. Скорей они, коснувшись

Зеленой бездны моря, в красный цвет

Ее окрасят.

Шекспир. Макбет

Молодой 24-летний царь, пришедший к власти в результате кровавого переворота, являл полную противоположность своему отцу: Павел I был некрасив — юный император, по всеобщему мнению, был красавцем; у Павла была угловатая, неловкая походка — движения его сына были грациозными и изысканными; Павел был несдержан, кричал на людей по поводу и без повода — Александр со всеми говорил любезно и всем улыбался. Однако различия на этом не кончались. Павел был человеком прямым, честным, благородным. Он говорил то, что думал, делал, что говорил. Александр I говорил одно, думал другое, а делал третье. Все, кто приближался к нему, единодушно отмечают лукавство, неискренность, фальшь и лицемерие этого человека. Причина подобного характера достаточно очевидна — с детства будущему царю приходилось лавировать, изворачиваться, «выживать» в непростой обстановке. При дворе его бабки Екатерины ненавидели отца, и Александр вынужден был соглашаться и улыбаться. При маленьком Гатчинском дворе не переносили все, что делала Екатерина, и Александр также был вынужден соглашаться. Барон М.А. Корф вспоминал по этому поводу: «То в Царском Селе и Петербурге — в шитом кафтане, в шелковых чулках и в башмаках с бантами, нередкий свидетель распашных бесед Екатерины с Зубовым, сидевшим возле нее в халате, то в Гатчине и Павловске — в солдатском мундире, в ботфортах, в жестких перчатках, с ружьем, со строгой военной выправкой... юноша рано и скоро выучился являться с равным приличием и ловкостью в обеих масках»1. Очень рано он познал ложь, обман и грязную закулисную изнанку политической жизни.

Екатерина, желая воспитать того, в ком она видела своего наследника, в модных идеях просветителей, пригласила ко двору швейцарца Лагарпа, известного последователя Вольтера и Руссо. Наставник учил великого князя не только французскому языку, но и политическим идеям: свобода, равенство, народовластие, республика. Что касается религиозных концепций, то они лучше всего выражались фразой Лагарпа, которую он продиктовал своему ученику, давая ему определение Христа: «Некий еврей, именем которого названа одна христианская секта». Наставления Лагарпа принесли свои плоды. Великий князь называл нелепым наследование престола и высказывался за выборность верховной власти. Своему другу Кочубею в 1796 г. он заявил о своем твердом намерении отказаться от короны.

Либерально-атеистические поучения Лагарпа, бабушкин двор, где развязно хозяйничал молодой фаворит, Гатчина, где трещали барабаны и давали наставления в морали и нравственности — все это смешалось в голове у Александра. Наконец, непростая для великого князя обстановка в период царствования его отца также не могла не наложить отпечаток на характер молодого человека. Как звестно, Павел предчувствовал недоброе и особенно в последний год своего правления крайне подозрительно относился к сыну. Александру пришлось и здесь ловчить, стремясь доказать свою лояльность по отношению к императору.

В результате к моменту своего прихода к власти у молодого царя не было никаких последовательных убеждений, никакой ясной политической программы. Нужно отметить также, что Александр терпеть не мог долгую упорную работу. За свою жизнь он так и не прочитал ни одной серьезной книги до конца. Зато он не по годам был умудрен опытом интриг. Пожалуй, никто лучше не охарактеризовал Александра, как шведский посол Лагербьелк: «В политике Александр тонок как острие булавки, остер как лезвие бритвы и лжив как пена морская»2.

Первым желанием молодого царя было, как это часто случается при воцарении нового монарха, разом изменить всю страну. В этом желании Александру помогали его так называемые молодые друзья. Едва только он пришел к власти, как собрал вокруг себя своих любимцев. Это были Павел Строганов, Виктор Кочубей, Николай Новосильцев и Адам Чарторыйский. Все эти люди, несмотря на свою молодость, были старше Александра*. Все они отличались поверхностно-либеральными убеждениями, все восхищались английской конституцией, были неопытны в политике и знали о России в основном из книг. Например, Павел Строганов провел свою молодость во Франции, а его воспитателем был настоящий якобинец Ромм. При всем при этом «он являл собой забавную смесь энциклопедиста с русским боярином, у него был французский ум и французские словечки, зато нравы и привычки русские, огромное состояние и много долгов, обширный дом с элегантной меблировкой, прекрасная картинная галерея, каталог которой он сам составил, и бессчетное количество лакеев, рабов, с которыми хозяин хорошо обращался»3.

Друзья сплотились вокруг Александра в так называемый Негласный комитет, который они сами в шутку прозвали «Комитет общественного спасения». Впрочем, несмотря на такое «страшное» название и то, что придворная аристократия окрестила комитет «якобинской шайкой», его деятельность ограничилась прекраснодушными беседами о судьбах России и будущем мира. Совещания проходили в обстановке почти что секретности. После ужина во дворце, когда все гости расходились, четверо избранных проходили по длинному коридору в небольшую комнату, которая сообщалась непосредственно с покоями Александра и куда он проходил своим путем. Так «комитет» собирался 36 раз с июня 1801 г. по ноябрь 1803 г. Александр и его «молодые друзья» решили, как выразился Кочубей, изменить «уродливое здание империи». Однако чем больше они обсуждали внутреннее положение страны, тем яснее становилось, что основной источник отсталости страны — это крепостное право и нельзя изменить что-нибудь серьезно, не затронув этого щекотливого предмета. Было очевидно, что коснуться проблемы крепостничества означало вступить в смертный бой со всем русским дворянством, жившем за счет эксплуатации крепостного труда, перейти из сферы мечтаний в область жесточайшей борьбы. А что значило даже просто вызвать недовольство части аристократии, молодой царь уже хорошо понял на примере своего отца. В результате, несмотря на то что первые годы правления Александра I будут ознаменованы рядом реформ, все они будут относиться не к устройству здания империи, а лишь к его фасаду. В 1802 г. вместо Петровских коллегий будут созданы министерства, которые просуществуют до самого падения Российской империи. В стране были основаны новые университеты, а в 1803 г. вышел Университетский устав, который обеспечил выборность руководства университетов и гарантировал им значительную автономию. Наконец, в 1803 г. был издан знаменитый указ «О вольных хлебопашцах», по которому помещикам разрешалось освобождать крестьян с землей за выкуп. Впрочем, указом помещики не очень спешили воспользоваться. За четверть века правления Александра лишь 47 тыс. «душ» мужского пола (из 10 млн.!) получат свободу.

* В 1801 г. Строганову было 29 лет, Кочубею — 33, Новосильцеву — 40, Чарторыйскому – 31.

Выдающийся русский историк Ключевский весьма метко определил эти действия царя как «конституционные похоти», напоминающие «игру старых бар в свободную любовь со своими крепостными девками». Но, однако, и этими скромными реформами крепостническая аристократия была обеспокоена. В 1803 г. царь вызвал из ссылки печально знаменитого генерала Аракчеева, а Негласный комитет понемногу прекратил свои заседания.

Зато во внешней политике Александр смог развернуться, не особенно рискуя вызвать негодование знати. Уже в 1801 г. многие из заседаний Негласного комитета были посвящены внешнеполитическим вопросам. И чем дальше, тем больше внешняя политика будет вытеснять из ума царя проблемы внутренние.

Интересно, что во Франции с оптимизмом смотрели на перспективы развития дружбы с Россией, даже и с новым императором. «В настоящий момент все взгляды прикованы к русскому двору, каждый пытается понять намерения царя Александра I, который объявил миру, что он будет следовать путем Екатерины II, — можно прочитать в докладе, написанном для министерства иностранных дел в июле 1801 г. — Быть может, русская политика будет менее враждебна к англичанам, но тем не менее она более не будет проанглийской... Горя желанием пойти по стопам великих монархов его нации, он (Александр) будет помнить, что Петр Великий рассматривал союз с Францией как полезный и необходимый для счастья его страны и увеличения ее могущества. Он будет помнить, что Екатерина II... в 1780 г. стала душой идеи вооружённого нейтралитета... Царь поймет также, что Франция особенно заинтересована в развитии русского флота, а Англия — единственная страна, которая желает его погибели...»4

Первый консул прислал в Петербург своего молодого адъютанта генерала Дюрока, который должен был поздравить царя с восшествием на престол и передать ему наилучшие пожелания от главы французского правительства, а заодно, разумеется, разузнать, что за человек Александр. Молодой царь обошелся с Дю-роком так же, как он будет обходиться и с другими посланниками Бонапарта — он очаровал его. По-дружески взяв под руку красивого 29-летнего генерала, стройный, красивый 24-летний император увлек своего собеседника на прогулку по укромным аллеям Летнего сада и разговаривал с ним так, как если бы он беседовал с лучшим другом. Подчеркивая свои передовые взгляды, царь упорно называл Дюрока «гражданин», смущая тем самым посланника, которому было не очень удобно объяснять, что в его стране подобное обращение уже выходит из употребления. Александр заявил Дюроку, что желает скорейшего заключения мира с Республикой и что необычайно уважает ее первого магистрата: «Я всегда желал видеть Францию и Россию соединенными. Эти две нации, великие и могущественные, дали друг другу доказательства уважения, и они должны найти способ прекратить! раздоры на континенте... Я очень желаю вступить в непосредственный контакт с Первым консулом, великодушный характер которого мне хорошо знаком... Поверьте, я говорю вам от всего сердца»5.

И Дюрок поверил. Из Петербурга он писал восторженные письма Бонапарту и министру иностранных дел Талейрану. Адъютант Первого консула утверждал: «Я абсолютно убежден, господин министр, в добрых намерениях Санкт-Петербургского кабинета по отношению к Франции. Будучи уверенным в той пользе, которую Франция получит от согласия с Россией, я искренне желаю увидеть это согласие, и я сделал все, что от меня зависит, чтобы с помощью моего поведения дать хорошее мнение о нашей нации и постараться изменить неблагоприятное мнение, которое сложилось здесь о ней»6. Что же касается Александра I, у Дю-рока не хватало слов, чтобы выразить свое восхищение этим добрым, всегда улыбающимся и любезным монархом: «В императоре приятная и красивая внешность соединяется с мягкостью и вежливостью. Он, кажется, обладает хорошими правилами и образованием. У него есть вкус к военному... Его любит народ за простое обхождение и за ту большую свободу, которая так противоположна стеснительной жизни в прошлое царствование... Император отлично принял меня и при каждой новой встрече он обязательно проявлял по отношению ко мне любезные знаки внимания. Кажется также, что в этой стране были рады моему приезду...»7

Посол Бонапарта был отважным генералом, верным и исполнительным адъютантом, но, увы, человеком совершенно не искушенным в интригах и в тонкостях дипломатической игры. Обольщенный тонкой лестью молодого царя, он совершенно не понял того принципиального изменения, которое произошло в русской политике со смертью императора Павла.

Это изменение нашло свое выражение в действиях, совершенных Александром уже в первые часы своего правления. Как вспоминал управляющий военной коллегией генерал Ливен, царь вызвал его утром 12 (24) марта и, обняв за шею, воскликнул в слезах: «Мой отец! Мой бедный отец!» — а потом, вдруг внезапно сменив тон, спросил: «Где казаки?» Ливен все сразу понял и тотчас же направил приказ о возвращении казачьей армии, направленной на Индию, домой... Так ли произошел этот эпизод или иначе, сказать сложно, но что доподлинно известно, что распоряжение о возвращении казачьих частей генерала Орлова 1-го датировано 12(24) марта 1801 г. Разумеется, марш казаков на Индию не являлся первой жизненной необходимостью для России и отменить это предприятие, было, пожалуй, логичным. Однако удивляет, что молодой царь, который согласно мемуарам многих современников так сильно переживал случившееся, страдал и рыдал, тем не менее сразу же вспомнил о стратегических проблемах внешней политики. Более того, на следующий день 13(25) марта граф Пален отправил послание Семену Воронцову в Лондон, в нем говорится: «Господин граф! В связи с кончиной его величества императора Павла I, последовавшей в ночь на 12-е от внезапного апоплексического удара, на трон вступил любимец и надежда нации — августейший Александр. По его повелению я имею честь сообщить вашему превосходительству, что петербургский кабинет, вернувшись отныне к своим принципам, некогда снискавшим ему всеобщее доверие Европы, готов сблизиться с сент-джемским кабинетом*, чтобы восстановить между Россией и Великобританией единодушие и доброе согласие, которые всегда характеризовали отношения этих двух империй. Его императорское величество соизволил доверить приятное и важное поручение этого спасительного сближения вашему превосходительству»8.

* Сент-Джемский кабинет—английское правительство.

Письмо Воронцову, так же как и приказ казакам, удивляет не столько содержанием, сколько датировкой. В предыдущей главе уже отмечалось, что для России плюсы от войны с Англией были весьма сомнительными. И, в общем, установление мирных отношений с Великобританией было, наверное, более выгодным. Однако здесь нужно сделать серьезную оговорку: стремительное, безоглядное сближение с Англией также не отвечало ни национальным интересам, ни тем более достоинству Российской империи. Если бы по приходе к власти Александр сделал некоторую паузу, осмотрелся, обдумал происходящее, а потом в ненавязчивой форме предложил взаимовыгодный мир англичанам, подобные действия можно было бы рассматривать как несомненно направленные на благо России. Но о мгновенном развороте политики на 180 градусов, произошедшем буквально в день убийства и спустя сутки после него, можно сказать только одно — кто платит, тот и заказывает музыку.

Бонапарт, несмотря на то что он был удален от русской столицы на тысячи километров, мгновенно понял суть происходящего. Как уже отмечалось, он был буквально сражен известием о гибели Павла и на следующий день после его получения принял решение, которое о многом говорит. 13 апреля 1801 г. по указу Первого консула Пьемонт отныне рассматривался как военный округ республики. Это еще не юридическая аннексия, но фактическое присоединение к Франции. Несмотря на то что французские войска заняли Пьемонт после разгрома армии Меласа при Маренго, несмотря на то что население этой провинции не желало возвращения австрийского владычества, а короля, поправ все принципы легитимизма, австрийцы сами не пустили на родину, Бонапарт все- таки оставлял статус Пьемонта под вопросом в связи с недвусмысленными требованиями Павла. Ради союза с ним, ради совместной войны против англичан Первый консул был готов рассматривать вопрос о возможном возвращении сардинского короля в свою столицу. Бонапарт мгновенно понял, что убийство Павла не обошлось без добрых советов из Лондона.

Отныне союз с Россией в той форме, в которой он мог существовать при правлении погибшего императора, очевидно, стал невозможен. Поэтому Первый консул считал, что теперь стратегические интересы в Италии важнее. Тем не менее он вовсе не отказывался от идеи не только сближения, но и союза с Россией. Он сам, наверное, понимал, что война с англичанами была для русских, скорее, следствием понятий Павла I о чести, чем политической необходимостью. Теперь Россия будет более бдительно относиться к своим материальным выгодам, значит, и Франция может подумать о своих. Но при всем при этом глобальные геополитические интересы обеих держав во многом совпадают и они неизбежно должны привести если не к совместным операциям в Индии, то, по крайней мере, к установлению в Европе стабильности и прочного мира.

Впрочем, деятельность русского посла в Париже Колычева не способствовала сближению двух стран. Встреченный салютами и парадами, самодовольный вельможа прибыл в Париж 5 марта 1801 г., еще при жизни Павла I, но его первое донесение от 9 марта будет суждено читать уже Александру I. Можно сказать, таким образом, что фактическая деятельность посла развивалась уже при новом царствовании. Назначение Колычева не может не удивить. Все действия и слова Павла, а они у него, как известно, совпадали, говорят о его искреннем желании создать русско-французский союз. Поэтому выбор императора заставляет пожать плечами. С первых шагов посланника в Париже он вел себя вызывающе, никоим образом не стремился, как подобает дипломату, сгладить острые углы, а наоборот, с каким-то патологическим наслаждением смаковал и подавал в рапортах под всеми соусами малейшие разногласия. Уже 9 марта, в тот же день, когда Колычев направил свое первое послание царю, он написал и своему непосредственному начальнику Ростопчину. Содержание этого документа заставляет раскрыть рот от удивления. Вот что пишет посол: «Я очень сомневаюсь, чтобы мы дождались чего-либо хорошего от Франции. Повторяю, она пытается нас поссорить со всеми, поставить нас в затруднение с намерением, быть может, вызвать волнение в Польше. Я умоляю вас, ради Бога, господин граф, убрать меня отсюда как можно скорее. Я все вижу в черном цвете, и от этого заболел. К тому же, по правде говоря, я чувствую, что моя миссия выше моих сил, и я сомневаюсь в успехе... Я никогда не свыкнусь с людьми, которые правят здесь, и никогда не буду им доверять»9.

Когда Колычев узнал о смерти Павла, он несказанно обрадовался, потому что покойный император не мог бы одобрить многие из его действий. Отныне донесения посла представляют собой собрание враждебных консульскому правлению непроверенных слухов и болтовни, какой-то сгусток злости и старческого маразма. В своих донесениях, написанных в апреле 1801 г., он «уличал» Бонапарта в якобинизме. Первый консул оказывался и плохим политиком и предметом всеобщего негодования во Франции. А в письме Панину от 12 (24) мая он изображал Бонапарта как политическое ничтожество, живущее в постоянном страхе, под влиянием министра полиции Фуше: «Хотя это якобинец и злодей, но он имеет влияние, так как Бонапарт боится быть убитым или отравленным»10. Наконец, во время своих встреч с Бонапартом и его министром иностранных дел Талейраном Колычев вел себя так, как будто разговаривал если не с холопами, то, по крайней мере, с мелкими купчишками.

Ясно, что с подобным «дипломатом» переговоры шли туго. И, в конечном итоге, Бонапарт взорвался: «Невозможно быть более наглым и тупым, чем господин Колычев!»11 — написал он своему министру 2 июня 1801 г. Вероятно, и сам Александр понял, что хотя бы ради приличия нужно заменить посла. В начале июля 1801 г. царь отправил в Париж нового уполномоченного. Этим дипломатом стал граф Аркадий Иванович Морков. Практически ровесник Колычева*, граф Морков был таким же напыщенным, самоуверенным сановником, как и его предшественник. Но что особенно удивляет, что его прошлое никак не могло дать повода представить, что он послужит орудием восстановления взаимопонимания между Францией и Россией. В эпоху Екатерины он был ярым сторонником участия России в коалиции. Наконец, Аркадий Иванович, мягко говоря, не блистал приятной внешностью: «Его лицо, отмеченное оспой, постоянно выражало иронию и презрение, его выпученные глаза и рот, кончики которого были всегда опущены, делали его похожим на тигра»12, — вспоминал Чарторыйский, а голландский посол граф Гогендорп написал: «Более некрасивого человека я не встречал в моей жизни».

Но самое главное, не столько характер и внешность русского посла, а те инструкции, которые он получил. Эти инструкции представляют собой не только интереснейший исторический документ, но отмечают важнейший рубеж — в середине лета 1801 г. Александр самым серьезным образом взялся за внешнюю политику. Согласно запискам из архива графа Строганова, именно тогда на ' заседаниях Негласного комитета впервые всесторонне обсуждались внешнеполитические проблемы. Результаты этих обсуждений и размышлений легли на бумагу в виде инструкций графу Моркову от 27 июня (9 июля) 1801 г. Приводить этот документ целиком не представляется здесь никакой возможности, так как он занял бы в печатном виде примерно 20 страниц! Да и стиль документа резко контрастирует с подобными предписаниями Бонапарта или Павла. Там все коротко и ясно. Здесь все туманно и расплывчато, спрятано за пространными и трудно понимаемыми формулировками. Только после очень тщательного прочтения этой бумаги за абракадаброй корректных и ничего не значащих дипломатических фраз можно найти несколько слов, приподымающих завесу над истинными намерениями царя.

* Колычев родился в 1746 г., Морков — в 1747 г.

В инструкции раз сто повторяются слова «гармония», «согласие», а особенно часто «умеренность». Говорится о том, что нужно установить в Европе прочный мир, наладить хорошие отношения с Францией. Однако нет-нет и в размеренном, ровно текущем тексте вдруг прорываются плохо вяжущиеся с поверхностным содержанием, фразы: «...всякое нарушение обязательств, заключенных с империей, вверенной мне провидением, положит конец системе умеренности, которую я себе предначертал». Казалось бы, слова вполне логичные. Само собой разумеется, что договоры между странами не могут безнаказанно нарушаться. Однако сказанное относится исключительно к Франции и именно ей адресована угроза. Александр пишет: «Если Первый консул французской республики будет продолжать поддерживать и укреплять свою власть путем ссор и смут, которые сотрясают Европу... если он даст увлечь себя потоку революции... война может продолжиться... в этом случае мой уполномоченный во Франции должен будет лишь наблюдать за действиями правительства и развлекать его внимание, пока обстоятельства, более удобные, не позволят мне прибегнуть к более действенным мерам (!)». Если перевести это все с тарабарского языка на русский, это означает, что молодой царь уже не просто угрожает войной, но говорит о ней как о деле для себя принципиально решенном, он хочет лишь дождаться «обстоятельств, более удобных». Наконец, вопрос о том, кто является другом и союзником России, по мнению Александра, также находит в этой инструкции недвусмысленное решение: «Из набросанной мной картины вытекает следующее: интерес общего блага и интересы моей империи заставляют меня желать прочного союза с венским, лондонским и берлинским двором». Подобное заявление фактически не оставляет камня на камне от всяких рассуждений о мире, общем благе и умеренности. В тот момент, когда писалась инструкция, между Францией и Англией продолжалась война, и желать прочного союза с англичанами означало желать войны с Францией. В тексте инструкции -неоднократно даются недвусмысленные характеристики французской республики: «злобный гений революции», «республиканский гнет» и др. В общем и целом складывается впечатление, что документ весь наполнен злобой, хотя по форме он относительно сдержан. Нет, это уже больше не Павел, который кричит и ругается на тех, с кем хочет драться, и откровенно, с чистым сердцем протягивает руку тем, с кем хочет дружить. За ровными, гладкими, дипломатическими фразами видится молодое лицо с холодной улыбкой и затаенной ненавистью во взоре.

Практически в эти же дни сходная инструкция была отправлена послу в Берлине Крюденеру. В ней можно найти абсолютно те же самые обороты, что и в наставлениях Моркову. Например, повторяется фраза «пока обстоятельства, более удобные, не позволят мне прибегнуть к более действенным мерам», «злобный гений революции» и т.д. Упоминая ситуацию в Египте, Александр называет пребывание там французов «гнетом врага». Обратим внимание, не «французским завоеванием», не «республиканским угнетением» или каким-нибудь еще эпитетом, а именно гнетом врага. Наконец, говоря о возможных действиях республиканского правительства, царь твердо заявляет: «Это означает вынудить меня применить другие меры, чтобы наложить узду на стремления, несовместимые со спокойствием Европы». Как известно, в межгосударственных отношениях кроме переговоров существует только один вид «других мер» — это сталь и свинец.

Нужно отметить, что инструкции, составленные для послов, являются персональным произведением Александра. Все выдает его руку: и стиль, и чувства, точнее, одно чувство — враждебность к наполеоновской Франции. Откуда эта странная, непонятная ненависть? Во всяком случае, она никак не могла появиться ни как следствие жизненно важных интересов России, ни как результат враждебных действий со стороны французской республики. В это время ничто не говорило и говорить не могло о каких бы то ни было проектах Бонапарта, направленных против России. Инструкции французским уполномоченным, рекомендации различным официальным лицам — везде в один голос повторялось одно и то же: Россия — это потенциальный союзник, с ней надо дружить: «Отныне ничто не нарушит отношений между двумя великими народами, у которых столько причин любить друг друга и нет поводов ко взаимному опасению...»13 — заявил Бонапарт, выступая 22 ноября 1801 г. с годовым отчетом «О состоянии Республики» перед законодательными учреждениями.

В наших руках все документы, которые когда-то были страшно секретными, и нигде ничего не найти, что бы выдавало какие-либо коварные замыслы нанести вред Российской империи. Да, Французская республика в ходе революционных войн получила значительные приобретения, но она и много потеряла в 1799 г. В 1801 г. Франция сохранила свою власть над левым берегом Рейна. Голландия оставалась вассальной республикой (так называемой Батавской). После изгнания австрийцев со значительной части севера Италии была воссоздана Цизальпийская республика, а Пьемонт присоединен (пока еще не окончательно) к Франции. Однако сложно было вообразить, каким образом эти владения за тысячи километров от границ России могли угрожать ее безопасности. Действительно, после победы в первой Итальянской кампании в 1796—1797 гг. Бонапарт, заняв Венецию и Ионические острова, вышел к Балканам, чем не мог не обеспокоить императора Павла. Но теперь ситуация полностью изменилась. Венецианские земли на Балканах заняли австрийцы, встав на пути дальнейшего расширения французского влияния. Ионические острова вообще были заняты русскими. Мальта оказалась в руках англичан. Французская армия в Египте была на грани капитуляции. В подобной ситуации Павел, например, не видел никаких принципиальных противопоказаний не только для того, чтобы установить мир и согласие, но даже заключить союз с Францией. Не следует забывать также, что в ходе революционных войн получила приращение не только Франция: англичане захватили французские колонии, расширили свое влияние в Индии, австрийцы, не переживая по поводу принципов «умеренности», столь дорогих царю, господствовали отныне на землях Венецианской республики. Наконец, еще всего лишь за шесть лет до этого была уничтожена Польша, в результате чего Россия, Австрия и Пруссия получили громадные территориальные приобретения. Сверх того, в этом же 1801 г. к России «добровольно присоединилась» Грузия. Но ведь и Пьемонт присоединился к Франции «добровольно».

Таким образом, геополитические соображения или вопросы чести и престижа страны никак не могли диктовать Александру враждебность по отношению к Бонапарту и его державе. С другой стороны, республиканские институты, которые еще оставались во Франции, тоже не могли, по идее, вызвать раздражение царя, ведь он постоянно афишировал свои либеральные взгляды. «Александр-меньше всех походил на борца с революционной заразой, — справедливо отмечает выдающийся русский историк Н.И. Ульянов. — Он еще до вступления на престол поражал иностранцев негодующими речами против «деспотизма» и преклонением перед идеями свободы, закона и справедливости. Конечно, цена его либерализму известна, и вряд ли приходится возражать тем историкам, которые считали его маской, но такая маска годится для чего угодно, только не для борьбы с революцией. Гораздо вернее, что у него не было никаких принципов и убеждений»14. Так что выражение «злобный гений революции» в инструкциях послам звучит как-то не очень убедительно, и чувствуется, что оно относится совсем не к революционным идеям.

Интересно отметить, что Александр не был и англофилом. Например, поступки графа Семена Воронцова ясны, последовательны и исходили из простого принципа — все, что хорошо Англии, должно быть хорошо остальным. Царь, хотя и окруженный многими англофилами, не проявлял лично каких-либо особых восторгов по отношению к туманному Альбиону. Но, как ни странно, он будет вести себя на международной арене так, как будто его главной мечтой было служить интересам Англии.

5 (17) июня 1801 г. между Россией и Англией была заключена конвенция, восстановившая мирные отношения и прежние договоры. Вероятно, в целях поддержания «гармонии» Россия полностью капитулировала в этой конвенции перед всеми английскими требованиями. Было восстановлено право «бумажной блокады ». Это означало, что признавался блокированным не только порт, на самом деле окруженный боевыми кораблями, но и порт, который английское командование просто пожелает объявить блокированным. Было также уничтожено право неприкосновенности торговых судов нейтральных государств, сопровождавшихся военным конвоем. В интересах Англии в ущерб России была сформулирована статья 7 конвенции. Отныне признавалось нейтральным только судно, капитан которого и более половины команды были уроженцами страны, под чьим флагом оно ходило. Все дело в том, что на Средиземноморье экипажи русских торговых судов очень часто состояли почти полностью из греков. Отныне их безнаказанно могли захватывать англичане.

В Англии этот договор был встречен с восторгом, зато в России с недоумением. «На скорую руку, худо или хорошо, устроили сделку, в которой чувствовалась поспешность и желание столковаться во что бы то ни стало»15, — написал об этой конвенции Чарторыйский. Еще более резко о ней высказался известный русский дипломат Павел Дивов: «...каждое (ее) наречение навеки погружало в ничтожество все труды бессмертные Екатерины II»16. Подобное соглашение поистине означало политику «двойных стандартов». То, что не могли ни за что простить Франции, легко прощали англичанам и австрийцам.

Почему же Александр так резко развернул российскую внешнюю политику? Не будучи англофилом, он готов был исполнять повеления из Лондона, не будучи закоренелым консерватором, сражаться против либеральных принципов. Понимая, что Франция не только не угрожает России, но и ищет с ней союза, действовать так, как будто завтра неизбежно должна была начаться война с французами. Единственным объяснением подобного поведения может служить только одно — личная неприязнь к Наполеону Бонапарту.

Конечно, рапорты Колычева, а затем и Моркова не могли пройти бесследно. Здесь было все, чтобы изобразить главу Франции и его державу в самых зловещих тонах. Но, быть может, другие, не имеющие столь прямого отношения к политическим проблемам, события сыграли не меньшую, а быть может, и большую роль в формировании отношения молодого царя к Бонапарту.

Князь Чарторыйский рассказывает в своих мемуарах следующий эпизод. В самые первые месяцы правления Александра супруга маркграфа Баденского, мать императрицы Елизаветы (или проще говоря, теща царя) приехала в Санкт-Петербург, чтобы увидеться со своей дочерью. Супруга маркграфа решила наставлять своего молодого зятя, как надо управлять государством, на великих примерах. И в качестве основного примера, как ни странно, выбрала Первого консула французской республики. В частности, она отметила, что церемониал во дворце недостаточно строг, а двору не хватает блеска и величия. «Она проводила параллель между ним (Александром) и Первым консулом, который в отличие от него лучше знает людей и чтобы его уважали, подчинялись и восхищались окружает себя блеском и не пренебрегает ничем, что могло бы увеличить престиж его правления, без которого никакая власть не может существовать. Маркграфиня, желая пробудить честолюбие своего зятя, советовала ему использовать уроки, которые дает миру такой великий гений. Она хотела, чтобы Александр брал пример с Наполеона, не поссорившись с ним, стал его конкурентом, чтобы, как Первый консул, он постоянно давал доказательства величия, силы, воли и решимости. Русские, говорила она, нуждаются в этом не меньше французов»17.

Быть может, именно эти речи незадачливой графини вызвали в сердце Александра жгучую зависть и раздражение по отношению к Бонапарту. А может быть, этот, в отдельности взятый эпизод и не особенно сильно повлиял на отношения молодого царя к Первому консулу. Зато абсолютно очевидно, что в ту пору в санкт-петербургском обществе только и говорили, что о Бонапарте. Кто-то его поносил, кто-то говорил нейтрально, а многие восхищались. Вот что, например, можно было прочитать в книге «История Первого консула Бонапарте со времен его рождения, до заключения Люневильского мира», вышедшей в это время в Санкт-Петербурге:

«Но деятельный Г ений сей, не токмо посреди войск блистает в полном своем сиянии; но и во время мира рождаются в нем новые силы, и он предпринимает и производит в действие те великие намерения, которые должны соделать счастливыми народы, пресечь все гражданские бедствия, приводящие их в отчаяние...

В недре покоя видим мы его размышляющего о сих великих и важных предприятиях, которые должны освободить один народ от угнетения другого, и восстановить то равновесие властей, без которых общество не что иное есть, как пустое слово...

К пылкой и непоколебимой храбрости присовокупляет он спокойное хладнокровие; к природным великим дарованиям и обширному разуму ту изобретательную хитрость, которую часто употреблял Ганнибал против Римлян; к мудрой медленности в размышлении всю скорость в исполнении; к стремительности юных лет опытность и зрелость старости; с познаниями воина соединяет он познание утонченного политика и добродетель мудростию путеводимую; к чувствам человеколюбивого сердца и воздержанию любовь к славе и отважность победителя. Тщательное воспитание, глубокое познание инженерной науки, обширный театр, который доставила ему Италия для военных его подвигов, все способствовало к развитию чрезвычайных дарований сего удивления достойного мужа, и к показанию Франции, что и она также имеет своего Вашингтона» 18.

Не исключено, что подобные речи и сочинения не беспокоили меланхоличного императора Австрии Франца II или ограниченного, полностью находящегося под властью своей жены прусского короля Вильгельма III, но самовлюбленного, завистливого и злопамятного царя они, в конечном итоге, судя по всему, не на шутку разозлили. С первых месяцев его царствования в его речах, бумагах и действиях с очевидностью проступает раздражение, переросшее затем в злобу, в конечном итоге ставшую непримиримой ненавистью к тому, кто был слишком популярен и знаменит.

Может удивить, что в этой ситуации мирный договор с Францией был все-таки подписан. И этому не помешали ни жесткие инструкции Александра, ни огромный нос Моркова. Дело в том, что в это же время начались предварительные переговоры между англичанами и французами. От войны устали не только французы, но и простые англичане. Страна была на грани банкротства, государственный долг поднялся до гигантской суммы в 12 млрд. фунтов стерлингов, цены на предметы первой необходимости взлетели, то там, то сям вспыхивали голодные бунты. Английским правящим кругам любой ценой необходимо было заключить если не настоящий мир, то получить хотя бы временную передышку для того, чтобы возобновить борьбу с новой силой. Разумеется, далекие стратегические планы английского правительства были неизвестны русскому послу, и он, несмотря на свою враждебность по отношению к Бонапарту и его стране, оказался сговорчивее Колычева. Мирный договор между Россией и Францией был заключен 26 сентября (8 октября) 1801 г. в Париже. Согласно его статьям, а также пунктам тайной конвенции, которая была подписана два дня спустя, Россия признавала территориальные приобретения Франции, а французская сторона высказала принципиальное согласие предоставить сардинскому королю компенсацию за его потерянные владения в Пьемонте. Обе стороны договорились о том, что будут действовать совместно в вопросе территориального возмещения немецким князьям, потерявшим свои владения на левом берегу Рейна.

Несмотря на то что в это время англичане сами вели мирные переговоры с Францией, Александр поспешил оправдаться перед своими англофильски настроенными помощниками и их заморскими покровителями. В письме С. Воронцову от 7(19) ноября 1801 г. царь пишет: «Я предлагаю вам решить самому, сообщить ли английскому министерству приложенные к настоящему письму акты, заключенные в Париже, полностью или частично (имеются в виду статьи тайной конвенции!). Я хочу показать тем самым свою откровенность, надеясь, что эти секретные условия не будут разглашены другим. Я также считаю необходимым, по этому случаю, сообщить вам следующее: я, совершенно не желаю вступать с французским правительством в какие-либо совместные' действия и выражение «последующее согласие», употребленное Талейраном в его переговорах с графом Морковым, может быть разве что употреблено, если дело дойдет до этого, к вопросу о германских делах (имеется в виду вопрос о компенсации германских князей) »ы.

Как видно из этого письма и из инструкций послам, Александр с самого начала своего царствования определил для себя приоритеты. Известный современный историк, специалист по русско-французским отношениям В. Г. Сироткин высказывает мнение, что резкий поворот конфронтации с Францией начался на рубеже 1803—1804 гг. и был обусловлен активностью французской дипломатии на Балканах20. Да, действительно, начиная с этого времени отношения между Россией и Францией становятся весьма натянутыми. Однако в позиции царя ничего принципиально нового ни 1803 г., ни в 1804 г. не появится. Его ненависть к Бонапарту станет более очевидной и получит больше возможности для своих внешних проявлений. В конечном итоге, несмотря на все обсуждения и совещания с министрами, направление внешней политики определял только царь. Уже хотя бы потому, что в среде русских политиков не было единого мнения по поводу того, как действовать на внешнеполитической арене.

Целый ряд влиятельных политиков считал, что Россия должна соблюдать «свободу рук». Сторонником тактики нейтралитета был участник Негласного комитета В.П. Кочубей. Он полагал, что Россия не нуждается ни в одной из европейских держав. Если она будет держаться независимо, они будут сами заискивать перед ней. Таким образом, она сможет воздержаться от участия в ненужных ей военных авантюрах. «Россия, — говорил он, — достаточно велика и могущественна по своим размерам, населению и положению; ей нечего бояться с той или другой стороны, лишь бы она оставляла других в покое. Она слишком вмешивалась без всякого повода в дела, которые прямо ее не касались. Ни одно событие не могло произойти в Европе без того, чтобы Россия не обнаружила притязаний принять в нем участие и не начинала вести дорогостоящие и бесполезные войны... Что приносили многочисленному населению России дела Европы и ее войны, вызывавшиеся этими делами? Русские не извлекали из них для себя никакой пользы, а только гибли на полях сражений и с отчаянием в душе поставляли все новых рекрутов, платили все новые налоги» 21. «Мир и улучшение нашего состояния — вот те слова, которые нужно написать золотыми буквами на дверях кабинетов наших государственных деятелей» 22.

Другой влиятельной группой русских политиков были сторонники про-английской ориентации. К ним относились не только Воронцовы, но также Панин, Строганов и Чарторыйский. Они настаивали на том, что единственно возможным альянсом для России является союз с Англией, и осаждали императора докладами и записками о пользе подобного союза. В своем англофильстве эти люди доходили даже до того, что утверждали, что русский народ изначально не способен к мореплаванию. «У нас никогда не будет торгового флота... — заявлял Воронцов. — Неспособность наших моряков и капитанов торгового флота такова, что мало кто пожелает нанимать и страховать наши суда по причине больших расходов, чем это требуется для судов других держав»23. А граф Панин писал следующее: «Борьба, которую Великобритания ведет практически одна сегодня против Франции, имеет цель поставить пределы могуществу, опасному для спокойствия Европы. Ее (Англии) интерес является, таким образом, и интересом нашего двора» 24.

Наконец, существовала и другая группа русских государственных деятелей, считавших выгодными для России сближение и союз с Францией. К ним относились: А.Б. Куракин, Ф.В. Ростопчин, Н.П. и СП. Румянцевы.

В общем же надо отметить, что, несмотря на наличие разных точек зрения на внешнюю политику России, большинство влиятельных лиц империи поддерживало линию независимого курса. «Господствующая партия есть партия национально-русская, — отмечал баварский поверенный в делах Ольри в 1802 г., — то есть образовавшаяся из людей, которые большею частью думают, что Россия может довольствоваться сама собою и что она должна поддерживать с европейскими великими державами лишь общие отношения, и прежде всего те, которые необходимы для вывоза ее земледельческих продуктов, что она не должна принимать никакого участия в обсуждении волнующих нас вопросов»25.

Таким образом, у Александра I была полная свобода в выборе внешнеполитических приоритетов. В любой ситуации, конечно при условии отсутствия внезапных резких поворотов, которыми было ознаменовано предыдущее царствование, молодой император мог найти для себя точку опоры. Причем, разумеется, самым логичным, самым выгодным для России и самым простым с точки зрения исполнения был курс независимый, направленный не на внешнеполитические авантюры, а на укрепление благосостояния страны. Тем более что в конце 1801 г. — начале 1802 г. в Европе все шло к установлению мира и нормальных отношений между странами.

Летом 1801 г. в Египте отгремели последние выстрелы. 20-тысячная английская армия при поддержке 40-тысячного турецкого войска окружила французов в Александрии и в Каире. 27 июня 1801 г. войска под командованием генерала Бельяра вынуждены были сдать Каир, а 2 сентября генерал Мену после героической обороны капитулировал в Александрии. Впрочем, капитуляция, подписанная французами (так называемое Эль- Аришское соглашение), была исключительно почетной. Армия не сдавалась, а лишь покидала Египет на английских кораблях, сохраняя оружие и знамена. Это было, конечно, очень почетно для горсти французских солдат, сражавшихся до последнего, но ровным счетом ничего не меняло в политическом смысле: Египет, как и Мальта, был утрачен. Эта параллель не случайна: так же, как и на Мальте, англичане не очень спешили передавать отнятое ими у французов первоначальным владельцам. В Египте остались английские войска, а британские политики стали пытаться разыграть карту сепаратизма беев- мамелюков, стремясь с их помощью оторвать Египет от Османской империи и превратить его в свою колонию.

Отныне англичане, если не получили всего, что хотели, то, по крайней мере, могли найти компромисс с Бонапартом. С другой стороны, ситуация внутри страны стала поистине взрывоопасной. Сторонник войны до победного конца Уильям Питт вынужден был уйти в отставку, его преемник на посту премьер- министра Аддингтон вступил в переговоры с французами. 1 октября 1801 г. в Лондоне были подписаны предварительные условия мирного соглашения между Францией и Англией. Переговоры продолжились во Франции в городе Амьен, и 27 марта 1802 г. представитель Англии лорд Корнуоллис и Жозеф Бонапарт подписали мирный договор. К договору присоединились также представители Испании и Голландии. Амьенский договор распространялся также и на Турцию, которая присоединилась к нему особым актом от 13 мая 1802 г.

Согласно статьям мирного договора, Англия обязалась вернуть Франции и ее союзникам — Испании и Голландии все отнятые у них колонии, за исключением острова Тринидад и Цейлона. Юридически подтверждалась эвакуация французами Египта, с другой стороны, англичане также обязались уйти оттуда. Наконец, Англия давала обещание эвакуировать войска с острова Мальта и вернуть его рыцарям Мальтийского ордена. В договоре никак не упоминались территориальные изменения, произошедшие в это время в континентальной Европе (приобретения Франции на левом берегу Рейна и в Италии, создание Итальянской республики). Это оставляло недоговоренность, которую каждый мог в будущем трактовать по-своему. Но в этот момент никто об этом не думал.

«В этот торжественный момент представители (стран, участвовавших в переговорах), подписавшие мирный трактат, обнялись друг с другом... Большинство зрителей были растроганы до слез. Они были так счастливы, что их радость выразилась в бурных криках ликования»26, — сообщала газета «Журналь де Пари» о моменте подписания мира. Никогда еще, наверное, республика не видела такого радостного подъема, как в эти дни. «Восторженный возглас пронесся по всей Франции, на который словно эхо откликнулась Европа. Мы можем в этот раз полностью доверять рапортам полиции, когда она отмечает «выражения бурной радости», которые 5 жерминаля (26 марта) проявлялись «на площадях, перекрестках и в театрах», а особенно «в рабочих предместьях»27.

Радостные чувства по поводу заключения мира охватили и англичан. Уже подписание предварительных условий было встречено здесь выражениями восторга, и приезд в Лондон посланца Первого консула превратился в триумфальное шествие. Жители Лондона распрягли лошадей из кареты генерала Лористона и на руках ввезли ее в Уайтхолл при ликующих криках толпы: «Да здравствует Бонапарт!» Вечером весь город был спонтанно иллюминирован. Традиционный английский вензель G.R. (Georgius Rex — король Георг), выложенный светящимися огоньками, в этот вечер перемежался с необычным для англичан R.F. (Republique Frangaise — французская республика).

Люди устают от всего, и от ненависти тоже. Казалось, что в эти дни англичане полюбили народ, с которым сражались целые столетия. От мира все ожидали процветания и благополучия. В английских газетах можно было найти самые благожелательные статьи по отношению к Франции и Первому консулу, а лоточники бойко торговали веселым незатейливым лубком, изображающим толстого добряка, раскрывшего объятия для встречи тех, кого он так долго ждал. На картинке была подпись: «Джон Буль радостно встречает своих старых друзей: Белый хлеб, Свежее масло, Крепкое пиво и Ямайский ром».

Талейран написал с гордостью в своих мемуарах: «Можно сказать без малейшего преувеличения, что в момент подписания Амьенского мира Франция получила такой престиж, могущество, славу и влияние, что самый честолюбивый ум не мог бы пожелать большего для своего отечества... Меньше чем в два с половиной года... Франция, выйдя из того ничтожества, до которого довела ее Директория, стала первой державой в Европе» 28.

Действительно, 1802 г. стал годом великих свершений Первого консула. 18 апреля в праздник Пасхи под сводами собора Нотр-Дам был торжественно обнародован Конкордат, соглашение с Папой римским, который возвращал во Францию католическую религию, сохраняя при этом свободу совести для всех граждан республики. 26 апреля была объявлена амнистия всем эмигрантам, не запятнавшим себя преступлениями против отечества, и 150 тыс. человек, которые вынужденно покинули родину в годы революции, получили возможность вернуться домой. Всего лишь тысяча эмигрантов, те, кто командовали контрреволюционными войсками, и те, кто сохраняли свои посты при дворах бежавших принцев, исключались из амнистии. Можно сказать, что актом от 26 апреля 1802 г. во Франции была завершена гражданская война. Один из вернувшихся эмигрантов, перешедший на службу к Наполеону, писал следующее: «Я проехал 60 департаментов (регионы, на которые делилась Франция) и поставил себе за цель строжайше проверить всю информацию, все то, чему я так долго не верил. Я получал информацию у префектов, у местных властей, я использовал все возможные контрпроверки, и я вынес из моих поисков лишь одно — что никогда за всю историю Франция не была столь процветающей, лучше управляемой и более счастливой». Обращаясь к Государственному совету в мае 1802 г., Бонапарт сказал: «Теперь у нас есть правительство, есть власть, но что представляет из себя остальная часть нации? Разбросанные и не связанные между собой песчинки... Чтобы связать их между собой, необходимо заложить в основу государства фундамент из нескольких мощных гранитных глыб»29. Одной из этих «гранитных глыб» стал орден Почетного легиона, созданный декретом от 29 флореаля X года (19 мая 1802 г.). Этот орден явился поистине удивительным учреждением. Он достойно вознаградил тех, кто отличился на службе отечеству, а его учреждения оказались настолько жизнеспособными, что сохранились почти что в неизменной форме вплоть до наших дней. Наконец, в это время была почти завершена работа над Гражданским кодексом. Деятельность по составлению кодекса, окончательно утвержденного законом от 30 вантоза XII года (21 марта 1804 г.), началась летом 1801 г. и была закончена к марту 1803 г. Кодекс Наполеона, как он стал называться позднее, закреплял все основные преобразования, произошедшие в обществе в эпоху Великой французской революции. «...Кодекс Наполеона, — писал К. Маркс, — берет свое начало не от Ветхого завета, а от идей Вольтера, Руссо, Кондорсе, Мирабо, Монтескье и от французской революции»30.

Наконец, в 1801—1803 гг. была проведена кардинальная административная реформа, создавшая современный государственный аппарат. В эти же годы была создана эффективная судебная система. А знаменитый закон от 11 флореаля X года (1 мая 1802 г.) учреждал систему высшего и среднего образования, не потерявшую своего значения вплоть до наших дней.

Никогда еще Франция не видела такого бурного экономического роста, как в эти годы. Все источники отмечают, что именно в 1802 г. начался подъем промышленности, который продолжился и в годы Империи. Если накануне прихода к власти Бонапарта валовой продукт Франции был на 40% меньше такового в 1789 г., к началу эпохи Империи он превзойдет дореволюционный уровень почти на 50%. Были предприняты огромные строительные работы как в самой Франции, так и на вновь присоединенных территориях. Строились новые дороги, каналы, порты. В этом году была начата прокладка дороги через Симплонский перевал в Альпах, была открыта новая дорога от Майнца до Страсбурга, сооружались дороги от Ниццы к Генуе, от Бордо к Байонне и т.д. Особенно интенсивно развивался Париж. Первый консул объявил, что он желает сделать столицу «самым прекрасным городом, который когда-либо существовал». Рапорт полиции от 26 мая 1801 г. сообщал, что «строительные работы ведутся с такой активностью, что едва хватает рабочих»31. А «Газетт де Франс» писала в эти же дни: «Если судить по многочисленности и активности общественного и частного строительства, которое ведется в столице, можно подумать, что строится новый город» 32.

«Наполеон Великий».

Гравюра по рисунку Карла Берне из книги "Военные походы Наполеона Великого", подаренной Наполеоном Александру I при заключении Тильзитского мира.

Неудивительно, что свершения Бонапарта вызвали во Франции не просто энтузиазм, а восторженное чувство подъема. Страна, вышедшая из потрясений революции, словно расправила крылья, была полна энергии и веры в будущее. Помнится, как один пожилой француз, знаток Наполеоновской эпохи, блистательно резюмировал состояние духа людей того времени: «В эпоху Консульства все французы словно стали молодыми». Герцог де Брольи написал в своих воспоминаниях: «Эти четыре года (Консульства), подобно десяти годам правления Генриха IV, являют собой самую лучшую, самую благородную часть истории Франции» 33.

Ясно, что политический авторитет Бонапарта в этой ситуации стал столь велик, что, несмотря на республиканские институты, он получил практически неограниченные властные полномочия. Был проведен плебисцит по поводу передачи ему власти пожизненно. Его результатами было 3 568 885 «за» и 8 374 «против». Сенатским декретом от 14 термидора X года (2 августа 1802 г.) на основе плебисцита Наполеон Бонапарт был провозглашен пожизненным консулом. А через два дня, 4 августа 1802 г. «органическим сенатус-консультом» (сенатским разъяснением конституции) была принята новая конституция, вошедшая в историю под названием конституции X года. Она фактически учреждала власть, близкую по своей сути к монархической. Бонапарт отныне был не только пожизненным консулом, но и имел право представить сенату своего преемника.

Так, буквально за несколько лет, изменилась вся Франция. А события, произошедшие в 1802 г., и прежде всего мир, пришедший на землю Европы, не только не ослабили, а наоборот, укрепили власть Первого консула. Бонапарт выдвинулся за счет войны, но именно мир привел его к подножию трона. Резюмируя то, что он сделал в этот исторически удивительно короткий промежуток времени, лучше всего можно сказать словами самого Наполеона, написанными на острове Святой Елены: «Я засыпал бездну анархии и положил конец хаосу. Я очистил от грязи Революцию... Я дал возможность развиться всем соревнованиям. Я вознаградил все заслуги и раздвинул пределы славы...» 34

Разумеется, внешнеполитические проблемы не были забыты Первым консулом. Он все так же стремился к установлению дружественных связей с - Россией. Ради этого он не пренебрегал никакими средствами и старался, чтобы ничто не могло нарушить добрых, как ему казалось, отношений с этой страной. В инструкции Талейрану Бонапарт распорядился даже проконтролировать, чтобы в печати не упоминалось название Польши как государства, чтобы, не дай Бог, каким-то образом не обидеть Россию. Осенью 1801 г. Первый консул направил в Петербург нового временного посланника, который пробыл в русской столице до августа 1802 г. Этим человеком стал молодой блистательный офицер Арман де Коленкур. В выборе посланника прослеживается очевидное желание произвести положительное впечатление на императорский двор и петербургское общество. Арман де Коленкур происходил из древней дворянской семьи, его предок уже в 1205 г. был одним из знаменитых героев Четвертого крестового похода. Дед и отец Армана были генералами королевской армии. С этой точки зрения никто не мог бы упрекнуть французского посланника, что он безродная выскочка, недостойный сидеть за столом с боярами. Коленкур к тому же был молод: ему исполнилось 29 лет, когда он прибыл в Петербург, и, следовательно, он был почти ровесником царя. Наконец, посланник был высок, красив, прекрасно умел танцевать и был очень любезен, а это в дипломатической деятельности далеко не последние качества. Сверх того, Арман де Коленкур был отважным воином. В последнюю кампанию (1800 г.) он сражался в рядах Рейнской армии и во главе 2-го карабинерского полка, элитной кавалерийской части, покрыл себя славой. Впрочем, у Коленкура был один «недостаток» — для посла он был слишком честен и наивен. Последнее качество тоже немаловажный фактор, показывающий отношение Бонапарта к России. В Петербург он направил не хитрого, прожженного дипломатического агента, умелого официального шпиона, а благородного, красивого душой и телом человека, который должен был расположить к себе царя и петербургский свет.

Инструкции, данные посланнику, резко контрастируют с наставлениями, которыми царь снабдил Моркова. Они очень короткие и сводятся фактически к одной фразе: «...вы постараетесь выразить ему (Александру) от имени Первого консула твердое намерение французского правительства культивировать добрую гармонию и дружественные связи, которые счастливо установлены между двумя государствами» 35.

Александр встретил французского посланца со своей любезной улыбкой и заявил ему, что он очень хочет установления дружественных связей между государствами и «ничего не желает большего, чем сделать их вечными и более крепкими, что он очень привязан к Первому консулу и всегда с большим удовольствием видит тех людей, которых он посылает»36. Царь направил также в адрес Бонапарта письмо, наполненное любезными фразами.

Увы, действия царя совершенно не соответствовали его словам. В начале 1802 г. граф Морков был официально аккредитован как полномочный посол России во Французской республике. Из того, что уже ранее упоминалось, можно легко понять, что весь внешний и внутренний облик русского посла был словно специально подобран, чтобы вернее испортить отношения между странами. Вообще создается такое впечатление, что подобного человека можно было послать разве что с провокационными целями. С первого дня своего пребывания в Париже Аркадий Иванович сделал все для того, чтобы отрицательный настрой царя по отношению к Бонапарту перерос в настоящую ненависть. Совершенно непонятно, как посол, попавший в страну, в которой происходили гигантские позитивные сдвиги, не увидел и не услышал ничего другого кроме как брюзжания старух, вернувшихся из эмиграции. В его донесениях все описано только в черном цвете. «Положение (Бонапарта) непрочное. Его власть еще менее надежна после двух лет узурпации, чем в первый день... революция тяготеет всей своей тяжестью и его положение становится с каждым днем все более тяжелым... короли, которые страшатся, как бы стабильность власти узурпатора не стала опасным примером для всех народов, являются первой причиной прочности его власти, так как они обращаются с Бонапартом со слишком большим уважением... удивительная легкость, с которой он потерял свою популярность, которую дало ему подписание предварительных условий с Англией, ясно показывает тому, кто знает революцию, что есть план погубить его... считают, что конец амьенского конгресса будет тем пределом, после которого партия философов и республиканцев не даст ему более пощады... Кроме лживости и высокомерия, ставших с некоторого времени его (французского кабинета) колеей, он подвержен вечной переменчивости в мыслях, которые внушаются часто капризом и произволом, составляющими характер главного правителя» и т.д. 37

«Нужно признать, что выбор графа Моркова никак не способствовал тому, чтобы скрепить согласие между двумя правительствами... — вспоминал князь Чарторыйский. — Он (Морков) избрал для себя язык и напыщенность старого версальского двора, добавив к ним много высокомерия. В его поведении не было ни вежливости, ни приветливости. Он прекрасно говорил по-французски, но его речь была почти всегда резкой, жесткой и неприятной, в ней не было ни грамма чувства. И этого дипломата... Россия послала Бонапарту, чтобы оставаться в дружественных отношениях с ним»38.

Морков не довольствовался постоянной бранью в адрес Бонапарта в своих рапортах. Он старательно посещал всех тех, кто мог быть оппозиционно настроен к существующей власти во Франции, и чуть что — бежал с жалобами к английскому послу. В разговорах с дипломатами, аккредитованными в Париже, он не прекращал чернить Первого консула, и в начале 1802 г. перешел все рамки дипломатических приличий. В это время в Европе пронесся слух, что Морков чуть ли не участвовал в заговоре против Бонапарта. В январе 1802 г. парижская полиция задержала некоего Шарля Фулью, который был изобличен в том, что писал провокационные антиправительственные памфлеты. На допросе 10 января Фулью сознался в том, что эти памфлеты он писал по заказу русского посла. Вот фрагмент протокола допроса парижской полиции:

«— Кому вы отдавали их (памфлеты)!

—Господину графу Моркову.

—В этих листах нет ничего кроме клеветы на первые правительственные лица и гнусных истолкований всех действий французского правительства: что могло заставить вас составлять их для иностранного посланника?

—Я составлял их, как требовал господин Морков...

—Объяснял ли он вам, какой смысл хотел видеть в издании?

—Да, тот смысл, в котором написан листок...

—Какое жалованье платил он вам?

—Он дал мне всего лишь 600 ливров. Но, по правде говоря, обещал через известный срок хорошее вознаграждение...

—Как вам показалось, считает ли он далеким время принудительного принятия нового порядка вещей (антиправительственный переворот), и на что он рассчитывал?

—Время не определялось. Но он надеялся и рассчитывал на возможное несчастье с Первым консулом, или на противоречия между верховными учреждениями и государственным советом, или на решительный разлад между генералами и Первым консулом, или на недовольство уволенных в отставку офицеров, или на истощение казны... что, по его мнению, весьма недалеко» 39.

Как ни странно, не желая портить отношения с Россией, Бонапарт сделал вид, что не заметил «неординарного» поведения русского посла. Более того, Морков получил от имени Первого консула дорогой подарок в благодарность за работу по заключению мирного договора! Посол докладывал в Петербург, что Талейран передал ему украшение в виде оливковой ветви, усыпанной алмазами. Ювелиры заявили, что готовы заплатить за него 199 800 ливров*.

Впрочем, совсем оставить без последствий выходку Моркова было невозможно. И в своем письме от 16 февраля 1802 г. Бонапарт в мягкой форме позволил себе коснуться поведения Аркадия Ивановича. В самом конце письма, где в очередной раз Первый консул подчеркивал выгоды русско-французской дружбы, он поместил короткое замечание: «Я прошу Ваше Величество не очень доверять разным тайным и поспешно составленным бюллетеням, которые могут послать Вам второстепенные агенты и которые могут послужить источником дурных слухов в Европе о положении во Франции»40.

Очень сложно сопоставить покупательную способность тогдашних денег с современными. Франк, или как его по старинке часто называли ливр, содержал в себе 5 граммов серебра. 80 франков стоила корова, 10 франков — баран, на 100 франков можно было отлично одеться, а за 200 000 — купить роскошный замок с землями вокруг. Так что подарок, преподнесенный Аркадию Ивановичу, был поистине царским.

Как всегда, ответ Александра словно был заключен на различных уровнях — он говорил одно, писал другое, думал третье, а делал четвертое. В разговоре с Коленкуром царь воскликнул: «Я слышал, что некоторые делают глупости. Черт возьми! Если я получу об этом точные сведения, я примерно накажу виновного и не потерплю, чтобы делали гнусности от моего имени»41. Эта фраза была предназначена для благородного и честного офицера, без сомнения, чтобы показать ему, насколько Александр также прям и честен, как он. Что же касается главы правительства, ответ царя, направленный на его имя, был несколько иным. Он взял своего посла под защиту: «...я не придаю никакого значения тому, что могут делать ничтожные памфлетисты, которые никак не связаны с правительством, потому я и не придал значения обвинениям, которые были возведены на графа Моркова. Этот официальный представитель слишком хорошо знает мое стремление развивать и укреплять полнейшее согласие с Францией и поэтому невозможно, чтобы он решился потворствовать чему-либо противному интересам и планам его правительства»42. Наконец, для внутреннего, так сказать, употребления Александр лишь очень мягко упрекнул своего посла за общение с памфлетистом. Зато буквально за несколько дней до этого выразил ему свое полное доверие и поддержку: «Донесения ваши оправдывают в полной мере доверенность, которую имею я к деятельности и искусству вашему в делах. Ободряя все подвиги ваши (!!), нужным почитаю войти здесь в некоторые изъяснения для дальнейшего вашего руководства...»43 Не прекращал царь высказывать доверие Моркову и впоследствии.

Конечно, позиция Александра не могла полностью ускользнуть от проницательности Бонапарта. Отправляя в Петербург своего нового представителя, на этот раз полномочного посла, генерала Эдувиля, Первый консул написал в инструкции: «Необходимо предвидеть, что в Петербурге существует влиятельная группировка, которая думает лишь о том, как укрепить связь России с Австрией и Англией в ущерб связям с Францией и Пруссией. Быть может, господин Морков является двигателем этих сил, что объясняет непристойность его поведения в Париже». Впрочем, Бонапарт, очевидно, не придавал этому пока большого значения: «Но существует столько общих интересов, которые должны связывать Францию и Россию, что вам будет легко победить противное течение и с каждым днем способствовать все большему единению наших стран». Наконец, Первый консул оптимистично заявлял: «Вы должны ожидать в России наилучшего приема»44.

Эдувиль прибыл в Петербург 8 апреля 1802 г. и совершил торжественный въезд в столицу «с целой колонией сотрудников». Этот генерал не обладал родословной графа де Коленкура, тем не менее «производил выгодное впечатление отменной вежливостью, блестящей представительностью француза и наполеоновского генерала, с придатком величавой выдержки благоразумия, которая намекала на близость монархического переворота во Франции»45. Современники отмечали подчеркнутую сдержанность этого генерала: «Выбрав посла, поведение которого было благодушным, каким-то округлым, можно даже сказать скучным, французское правительство, возможно, желало успокоить умы тех, чьей дружбы оно желало»46. Что же касается самого Эдувиля, то он, уже словно по заведенному сценарию, в первом же своем послании от 19 апреля так написал об Александре: «Этот монарх является одним их красивейших людей своей империи, а на его лице написана доброта и доброжелательность»47.

Внешне отношения между Францией и Россией в это время соответствовали облику генерала Эдувиля. Казалось, что ничего существенного не происходит. «Насколько я помню, — писал Чарторыйский, — это был обмен ничего не значащими посланиями, поток пустых фраз, которые можно было свести к одному общему пожеланию — будем оставаться спокойными, будем избегать всяких затруднений и конфликтов»48. На самом деле спокойствие было только внешним, и если с виду отношения между Францией и Россией были достаточно ровными, в душе Александра происходили процессы, которым суждено будет нарушить это размеренное течение событий.

В июне 1802 г. Александр I встретился в городе Мемель с прусским королем Фридрихом Вильгельмом III и его супругой — королевой Луизой. От отца у Александра осталось, пожалуй, одно только качество — это любовь к прусской военной выправке, прусскому стилю мундиров и военным экзерцициям. В течение недели королевская чета ничего не жалела, чтобы царь мог вдоволь насладится подобными зрелищами — парады, смотры следовали один за другим и сменялись непрекращающимися торжественными приемами и балами. Подобная встреча не должна удивлять: дело в том, что в это время в Европе активно обсуждался вопрос компенсации немецким князьям за потерянные ими владения на левом берегу Рейна. Главными арбитрами этих долгих и непростых переговоров были Россия и Франция. Так как Пруссия также потеряла ряд своих земель, она желала компенсаций и, забегая вперед, нужно сказать, что она получит их с лихвой.

Вполне понятно, что королевская чета пыталась задобрить того, от кого зависело будущее Пруссии. В ход были пущены все козыри и самый главный — красота прусской королевы. Действительно, белокурая Луиза была неотразима. Ей было 26 лет, она была изысканна, грациозна и с первого взгляда влюбилась в Александра. «Я никогда не видела Альп, — писала она своему брату, — зато я видела множество людей, и мне посчастливилось встретить одного человека в полном смысле этого слова»49. Александр обожал подобную игру. Хотя у него не было намерений оказаться на ложе прекрасной королевы, но ему нравилась эта кокетливая игра в любовь. Он тоже изобразил влюбленность и смотрел на Луизу грустными, томными глазами. «Бедняжка, он совершенно покорен и околдован королевой», — вздохнула, очевидно, записывая в своем дневнике, графиня Фосс. Впрочем, одному из своих «молодых друзей» император поведал, что он закрывал на ночь свою спальню на два оборота ключа, на всякий случай, чтобы восторженная красавица не прервала случайно своей пылкой страстью платоническую идиллию.

Несмотря на несколько комичный характер всей этой интриги, мемельская встреча сыграла огромную роль в дальнейших политических событиях. Если до нее Россия ориентировалась прежде всего на Австрию и Англию, то с июня 1802 г. царь станет ярым сторонником еще и прусского союза. С другой стороны, если Пруссия поддерживала в первые годы консульства Бонапарта профранцуз-скую ориентацию в своей политике, то после встречи в Мемеле прусская королевская чета все больше начала смотреть в сторону России.

Интересно, что любовь к Пруссии была поистине персональным чувством Александра. Правящие круги России привыкли ориентироваться, скорее, на Австрию, а в головах русских сановников были еще живы воспоминания о старых спорах с державой Фридриха П. Великий князь Константин Павлович, который всегда славился своей резкостью и прямыми высказываниями, воскликнул, обращаясь к Эдувилю: «Ненавижу пруссаков. Я охотно подрался бы с ними — в этом я настоящий русский» 50.

Тем не менее в вопросе о компенсации германским князьям Россия заняла весьма благожелательную позицию по отношению к Пруссии. Обсуждение этого вопроса официально началось в августе 1802 г. на сейме властителей немецких государств в Регенсбурге. Однако куда больше эти вопросы решались в приемной Талейрана и в кабинете царя в Зимнем дворце. Дело было безнадежно запутанным, ибо речь шла о перекраивании карт сотен «государств». Вкратце его суть такова: властители немецких земель, которые потеряли свои владения на левом берегу Рейна, должны были получить компенсацию за эту потерю на территории Германии. Но где взять землю и подданных для нищих и жадных царьков? Вопрос был решен очень просто — за все должна была заплатить церковь. На территории Германии было огромное количество земель, принадлежавших церкви: архиепископства, епископства, аббатства, при этом они были независимыми государствами. Некоторые из этих «государств» представляли собой монастырь и одну деревню, другие были обширными феодальными владениями. Вот этими землями, а также «вольными городами» и должны были быть компенсированы немецкие князья.

Можно себе представить, какие интриги и «политические» бури разгорелись вокруг этого вопроса. Ведь речь шла о богатых владениях и миллионах в звонкой монете! Для министра иностранных дел Талейрана это был поистине звездный час — ведь князья не только мешали ему работать своими глупыми просьбами, но и самые сметливые из них подтверждали эти просьбы вескими аргументами. Злые языки утверждали, что некоторые умудрялись умело «забыть» на столе блистательного, но алчного министра увесистые табакерки, наполненные золотом.

Благородный Александр, конечно, не интересовался вульгарными взятками. Зато он с каким-то неистовым усердием занялся урегулированием этого вопроса и погрузился в «лабиринт бестолковых мелочей германской конституции». Кажется, что германские дела занимали царя больше, чем что-либо другое в этот период времени. Здесь, в отличие от непробиваемых трудностей внутренней политики России, Александр чувствовал себя на коне, блистательно ориентируясь среди огромной толпы двоюродных братьев, дядей, племянников и шуринов.

Действительно, не стоит забывать, что связи по крови царя с русским народом были весьма относительными, зато с Германией были несомненными. Дед Александра I, Петр III, как известно, был урожденный герцог Голыптейн-Готторпский, его бабка — урожденная княжна Ангальт-Цербстская, мать — урожденная принцесса Вюртемберг- Штутгартская, в общем, царь был по крови русским только на 1/16. Это, конечно, не очень важно, можно родиться немцем, но быть русским патриотом. Однако матримониальные связи накладывали все же неизгладимый отпечаток на повадки Александра. Сам он, как известно, был женат на Луизе-Марии-Августе, принцессе Баден-Баденской (в замужестве приняла русское имя Елизавета Алексеевна). У Александра было трое братьев и шестеро сестер. Следующий по старшинству за Александром брат Константин был женат на принцессе Саксен-Заафельд-Кобургской, Николай женился на принцессе Прусской, дочери Фридриха-Вильгельма III, Михаил женился на Елене, принцессе Вюртембергской. Сестры (за исключением Ольги, умершей в возрасте 3 лет): Александра вышла замуж за Иосифа, эрцгерцога Австрийского, Елена — за Фридриха-Людвига Мекленбург- Шверинского, Мария — за Карла-Фридриха Саксен-Веймарского, Екатерина — первым браком за Георга-Петера Голыптейн-Готторп-Ольденбургского, а вторым — за Фридриха- Вильгельма Вюртембергского и, наконец, Анна выйдет замуж за Вильгельма II Нидерландского... Вот такая простая русская семья!

Конечно же, нельзя было обидеть родственников, особенно, как поймет любой читатель, не стоило обижать тещу, да и дядьям надо было оказать почтение. Следовательно, Баден и Вюртемберг оказались в особенном почете. Не была забыта и возлюбленная, и потому Россия настойчиво принялась защищать обделенную, несчастную, маленькую Пруссию... В этом дележе были нарушены основные принципы русской политики: сохранять в Германии достаточное количество противовесов крупным германским государствам. Нужно сказать, что и французские политики также обычно следовали этому принципу.

После длительного торга, который длился почти два года (до открытия сейма в Регенсбурге и во время его работы), удалось в итоге прийти к соглашению. Правда, оказалось, что некоторых мелких князей некуда было девать, но они не состояли в родственной связи с Александром. Да и к Талейрану, видимо, не смогли найти верный подход. И поэтому их судьба особенно никого не беспокоила, и уж меньше всего немецкий народ.

На заседании имперской депутации, собравшейся 25 февраля 1803 г., был принят план компенсации, предложенный «посредниками»: Россией и Францией. Постановление было одобрено сеймом 24 марта и утверждено императором Францем 27 апреля 1803 г. Этот важный документ вошел в историю под названием «Имперский рецесс (протокол)» или кратко, на доступном всем языке: Reichsdeputationhauptschluss. В соответствии с ним карта Германии стала значительно проще. Упразднялось 112 относительно значимых государств: 3 электорства, 20 епископств, 44 аббатства, 45 вольных городов. Одновременно исчезли все «вольные» деревни. Около 3 млн. человек сменили одного князя на другого. (Только б имперских городов сохранили свою самостоятельность: Аугсбург, Нюрнберг, Франкфурт, Гамбург, Бремен и Любек.) За счет этих земель были увеличены размеры более значимых государств. Больше всего получила Пруссия. Она потеряла на левом берегу Рейна 127 тыс. подданных, а взамен получила более полумиллиона! Причем это были уже не изолированные, далекие территории, а земли, прямо прилегающие к Пруссии. Но, пожалуй, больше всего досталось Бадену. Герцогство приобрело 240 тыс. подданных, а лишилось только 30 тыс., причем среди вновь приобретенных территорий был Гейдельберг с его всемирно известным университетом, и крупные города, такие, как Мангейм и Биберах. Ясно, что не остался в стороне и Вюртемберг, который получил тысячи новых подданных. Нетрудно догадаться, почему эти государства оказались в столь привилегированном положении. Что касается Баварии, ситуация здесь была другая. Эта страна была старым союзником Франции и также получила щедрые вознаграждения за свои потери, уступив 700 тыс. подданных, она получила 900 тыс. новых.

«Имперский рецесс» был, увы, не просто гигантским торгом. В Германии на место распыленных феодальных владений пришли значительно окрепшие государства. Особенно бросалось в глаза усиление Пруссии. Подобные изменения открывали дорогу к процессу, который ни Россия, ни Франция уже не будут контролировать. Желая любой ценой сохранить для Франции левый берег Рейна и одновременно сделать приятное родственникам царя, Бонапарт, сам, конечно, того не подозревая, бросил семена, давшие всходы значительно позднее. Также, конечно, и Александр догадаться не мог, что «Имперский рецесс» положит начало объединению Германии и сделает действительно жизненно необходимым русско-французский союз. Но это будет уже другая история...

Если, перекраивая карту Германии, Бонапарт действовал в тесном содружестве с Александром, то в Италии он распоряжался вполне самостоятельно. В начале 1802 г. по его инициативе в Лионе собрались депутаты от Цизальпийской республики. На торжественной ассамблее 26 января Бонапарт обратился к ним с речью на итальянском языке.

«Цизальпийская республика, признанная по Кампо-Формийскому миру, пережила с тех пор много потрясений... Захваченная вражескими армиями, она, кажется, должна была исчезнуть с лица земли, но французский народ силой оружия снова прогнал ваших врагов с вашей территории... Представители шести разных народов (шести бывших мелких государств, которые были объединены в одну республику), вы объединитесь под сенью одной конституции... У вас были только местные законы, теперь у вас будут законы, общие для всех.

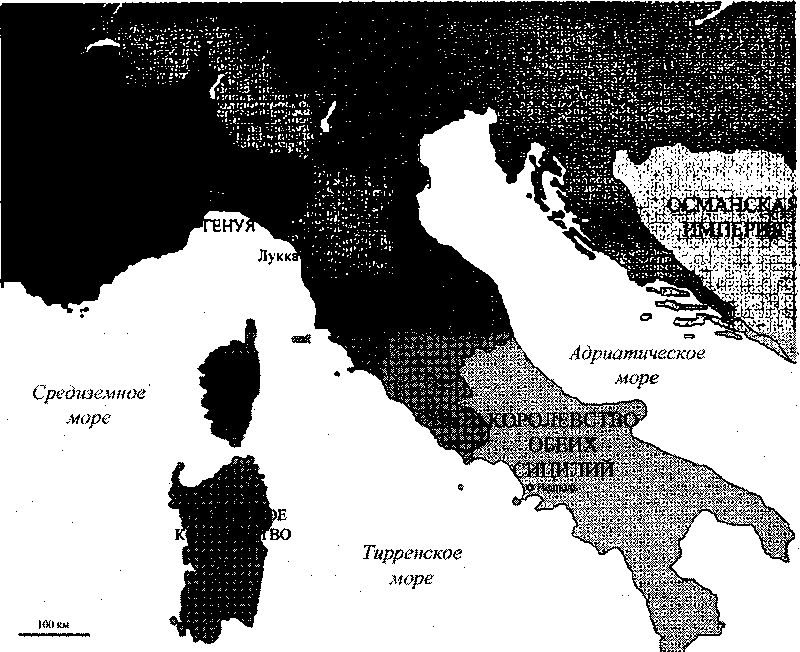

Итальянские государства. 1802 г.

У вашего народа были только местные традиции, нужно теперь, чтобы у вас появились национальные традиции...»51

После речи Бонапарта, которая была встречена бурными рукоплесканиями, на трибуну поднялся один из депутатов, который должен был зачитать текст конституции. Начиная свое выступление, он медленно произнес слова: «Конституция республики...» и сделал паузу. Зал не дал произнести ему слово «Цизальпинской», в едином порыве депутаты закричали: «Итальянской!» Все посмотрели на Бонапарта, он секунду подумал и кивнул головой. Так состоялось рождение Итальянской республики. Ее первым президентом единогласно был избран Наполеон Бонапарт, а вице-президентом — известный либеральный политический деятель и патриот Франческо Мельци.

События, произошедшие в Лионе, получили название «Лионская консульта». Разумеется, новая республика была вассальным от Франции государством. У нее не было самостоятельной политики, и ее ресурсы отныне служили планам Первого консула. Тем не менее нельзя не отметить, что гордое имя «Итальянская» только одним фактом своего существования открыло новую эпоху в истории. Именно республика, созданная по воле Бонапарта, послужила основой для будущего объединения страны. В ней зародились истоки движения Ри-сорджименто, и ее офицеры и солдаты станут после гибели наполеоновского государства борцами за свободу Италии. Знаменитый поэт Розетти написал: «В этом необыкновенном человеке, который был нашим победителем, Италия увидела своего сына. Его великая душа, воссиявшая в мире, родилась от искры итальянского солнца»52.

Впрочем, «великая душа» не ограничилась созданием Итальянской республики на Апеннинском полуострове. 11 сентября 1802 г. было принято решение об аннексии Пьемонта. Де-факто это мало что меняло в положении провинции. Уже с весны 1801 г. Пьемонт управлялся из Парижа, пьемонтские войска были влиты в ряды французской армии, а молодежь подлежала отныне призыву на службу в войска наравне с французами. Однако изменение юридического статуса означало конец даже последних смутных сомнений по поводу возможности возвращения сардинского короля в свои владения. В самом Пьемонте его присоединение к Франции было воспринято почти что без эмоций. Зато при европейских дворах, и прежде всего в Санкт-Петербурге, этот акт Бонапарта вызвал бурю негодования.