ГЛАВА XXII

ГЛАВА XXII

Дом гетмана Мазепы. – Любовные похождения этого авантюриста. – Смерть и похороны последнего полновластного гетмана Малороссии. – Лопухины. – Первая супруга Петра I. – Абрам Лопухин. – Несчастная судьба Натальи Лопухиной. – Дом бригадира Н. Л. Сумарокова. – Родовая усыпальница Сумароковых. – Комнатный стольник И. Б. Сумароков. – Панкратий Сумароков. – Дети Василия Сумарокова. – П. П. Сумароков. – Ссылка в Сибирь. – Л. П. Сумароков. – Несколько анекдотов из его жизни. – П. С. Сумароков и служебная его карьера. – Его московский дом с минералогическим кабинетом.

В Козьмодемьянском переулке, на Покровке, где теперь стоит лютеранская церковь св. Петра и Павла, находился некогда дом малороссийского гетмана Ивана Степановича Мазепы, известного авантюриста петровского времени.

Он родился в селе Мазепинцах, в Киевской губернии, и происходил родом из малороссийских дворян. Предок его, будучи полковником, сожжен поляками в медном быке вместе с гетманом Наливайко. Мазепа воспитывался в Польше у иезуитов и в совершенстве знал многие иностранные языки; в молодости он отличался приятною наружностью и нравился польским дамам. Существует предание, что один польский магнат застал его со своею женою, приказал раздеть его, облить дегтем, обсыпать пухом, привязать веревками к дикой лошади и пустить в степь. Это случилось на границе Малороссии; казаки спасли его от неминуемой смерти.

Такое жестокое наказание не вылечило Мазепу от ухаживания за чужими женами и девицами. Впоследствии мы видим в числе многих обольщенных им женщин крестницу его Матрену (названную Пушкиным Мариею), дочь генерального судьи Кочубея и родственницу короля Лещинского, княжну Дульскую, для получения руки которой Мазепа хотел привести Малороссию в подданство польское.

Любовные похождения Мазепы в его юности, подробно рассказанные шляхтичем Паском, не раз служили канвою поэтических вымыслов, начиная с Байрона, Пушкина и Булгарина. Роман Мазепы с дочерью Кочубея в подробностях мало известен. По-видимому, он стал сватать дочь Кочубея, Матрену, свою крестницу Кочубей, не желая быть законопреступным отцом и маловерным христианином, на брак не согласился.

Мазепа, однако, до того приворожил к себе крестницу, что она стала «бегати» к соблазнителю из отцовского дома, стала «плевати» на отца и мать.

Из сохранившихся «рукописных грамоток» Мазепы к Матрене видно, что страсть разгоралась постепенно, что у гетмана достаточно было времени одуматься. В одном письме, вероятно, в начале этой любви, Мазепа пишет:

«Запечалился я, услыхав о твоем гневе, что отослал тебя домой, а не оставил у себя. Посуди сама, что б из этого вышло: во-первых, родные твои не преминули бы разгласить, что, захватив дочь их, ночью держу у себя за наложницу; а другое, оставаясь у меня, ни я, ни ты не смогли бы сохранить благоразумия, стали бы жить как в браке живут, а засим явилось бы неблагословение от церкви и клятва, чтоб нам вместе не жить. Куда же бы я тогда делся? Да и тебя было бы жаль, чтоб потом на меня не плакала».

Но благоразумие старого гетмана было недолгое; в следующих письмах встречаем уже такие фразы: «Вспомни только свои слова, вспомни свою присягу, посмотри на свою руку, которую не раз давала мне в залог, что до смерти любить будешь, что будешь женою, хоть не будешь! Целую уста коралловые, ручки беленькие, и все члонки тельца твоего беленького, моя любенько коханая». Благоразумие исчезло; Мазепа стал жить с Матреною «як малженство (брак) кажет». Но этого мало; соблазнив Кочубеевну, Мазепа для поддержания ее страсти заставлял ее смотреть на отца и мать, как на врагов.

Сам Кочубей про страсть Мазепы писал к царю так:

«Прельщая своими рукописаными грамотками дщерь мою, непрестанно, к своему зломыслию, посылая ей дары различные, яко единой от наложниц, дабы аз от печали живот погубил; но едва не возмог лестию преклонися к обаянию и чародеянию и сотвори действом и обаянием еже дщери моей возбеситеся и бегати, на отца и матерь плевати».

Любовь Мазепы не была продолжительна; отринутая Мазепой и родными, Матрена умерла от горя.

Мазепа был и женат, но о жене его только известно, что она была вдова какого-то заднепровского шляхтича Фридрикевича; по крайней мере, не раз встречаются в архивных бумагах известия о пасынке Мазепы, Криштофе Фридрикевиче.

Мазепа был росту среднего, смугл, худощав, имел небольшие черные, огненные глаза, брови густые, взор гордый и суровый, улыбку язвительную, усы воинственные.

Феофан Прокопович, знавший лично Мазепу, описывает его следующим образом:

«Мазепа был скрытен и осторожен в величайшей степени; но, когда надо ему было выведать какую тайну, он прикидывался откровенным и в подобных случаях прибегал обыкновенно к вину, притворялся пьяным, нападал на хитрых людей, выхвалял чистосердечных и неприметным образом доводил разгоряченных вином до откровенности».

Намереваясь присоединить вновь к Польше Малороссию и зная, как жители этого края не любили поляков за вводимую ими унию, он стал оказывать мнимое усердие к православию, созидал каменные церкви, снабжал разные монастыри и храмы богатыми утварями; любочестие Мазепы доходило до того, что он на колоколах, иконостасах, окнах церквей и в алтарях ставил изображение своего герба.

На одних царских воротах в Киеве, по словам Бантыш-Каменского104, в начале царствования Елизаветы Петровны, еще виднелся портрет Мазепы. Обманывая набожностью малороссиян, он отдалял у них всякое подозрение к отступничеству от русских. Когда нужно было ему бездействие, то он притворялся тяжко больным и дряхлым; доктора не покидали его ни на одну минуту, и он лежал в постели, обложенный пластырями и мазями, и стонал, и говорил языком полумертвого человека.

Притворные его страдания иногда увеличивались до того, что он прибегал и к кощунству. Так, не желая участвовать в военном совете и идти с войском на подкрепление к Шереметеву, он слег в постель, не поворачивался в ней без помощи слуг и просил киевского митрополита Иоасафа пособоровать его маслом.

Долго Мазепа прикрывался мнимой своей верностью к царю и усердием к престолу русскому, и, когда Ян Собеский, хан крымский и Станислав Лещинский старались в разное время преклонить его в свою сторону, он оставался непоколебимым и отправлял в Москву привезенные ими бумаги.

Петр не раз награждал Мазепу по-царски; жаловал его кафтанами на соболях, с алмазными запонками, саблями в драгоценных оправах и многими другими наградами.

Мазепа два раза был в Москве. В первый раз, 8 февраля 1700 года, он получил новоучрежденный орден св. Андрея Первозванного – он был вторым кавалером этого ордена, и во второй – в 1702 году для поздравления Петра с победой над шведами при Эрестфере. В 1703 году получил он от царя 1900 душ крестьян, а от польского короля Августа – орден Белого Орла.

Узнав о болезни Мазепы в 1686 году, государь посылал ему в Батурин лекаря Романа Николаева, и три года спустя – нового доктора, Яна Комнина. Мазепа находился в большом уважении у царя.

Во время проездов гетмана на дороге были расставлены для него по триста пятидесяти подвод. Каждый день отпускалось ему в Москве по восьми чарок вина двойного, по полведра меда вареного, по ведру меда белого, по два ведра пива доброго. Свите были выдаваемы напитки особо.

Стряпчему Текутьеву велено смотреть, «чтобы гетман и всех чинов люди, имеющие с ним приехать, были во всяком удовольствии и челобитья о том великому государю не было». Два капитана с двадцатью четырьмя стрельцами провожали Мазепу до границы украинской.

Осыпанный милостями Петра I, честолюбивый Мазепа завел связи с польским королем, которому обещал Украину, и, наконец, запутавшись в своих собственных политических расчетах и боясь разоблачения своих планов, в 1706 году передался Карлу XII.

Изменническую присягу в верности королю шведскому Мазепа принял в Горках, местечке Могилевской губернии Оршанского уезда на речке Проне.

По словам летописца, у старика Мазепы сверкали еще глаза, когда он вошел к королю. Его провожали генеральный обозный, судья, писарь, два есаула, несколько полковников и около тысячи казаков; перед ним несли знаки его достоинства – бунчук и гетманскую булаву. Мазепа произнес королю речь на латинском языке; он просил его принять казаков под свою защиту, благодарил Бога за то, что король решился освободить Украину и от московского ига. После этого поцеловал руку короля и, как страдавший подагрою, получил позволение сесть.

Петр Великий очень огорчился изменою «нового Иуды», как назвал его царь, и немедленно было приказано избрать нового гетмана. Меншиков, взяв Батурин, обратил в пепел прекрасный дворец Мазепы. 12 ноября малороссийское духовенство в Глухове, в присутствии государя, предало вечному проклятию Мазепу и его приверженцев.

В тот же день вынесли на площадь набитую чучелу изменника. Прочитан приговор о преступлении и казни его; разорваны князем Меншиковым и графом Головкиным жалованные ему грамоты на гетманский уряд, чин действительного тайного советника и орден св. апостола Андрея Первозванного и снята с чучела лента. Потом бросили палачу изображение изменника; все топтали его ногами, и палач тащил чучелу на веревке по улицам и площадям городским до места казни, где и повесил.

Вскоре, к чувствительному огорчению изменника, князь Голицын овладел Белою Церковью и вместе с тем всеми сокровищами Мазепы, простиравшимися до двух миллионов; скрытое в Печерском монастыре богатство Мазепы также досталось русским.

После Полтавской битвы Мазепа бежал с Карлом XII в Бендеры, и, когда потребовал Петр от султана его выдачи 22 сентября 1709 года, Мазепа отравился. Приняв яд, Мазепа велел сжечь при себе все бумаги, находившиеся в его ларце:

«Пускай один я буду несчастлив, – сказал он, – а не многие, которых враги мои, может быть, и не думали, или думать не смели; но судьба жестокая все разрушила на неизвестный конец!»

На третий день происходили похороны его тела. Впереди шли музыканты, за ними один штаб-офицер нес гетманскую булаву; несколько казаков с обнаженными саблями окружали дроги, запряженные в шесть белых лошадей; за гробом следовали многие казачки-плакальщицы.

Старшины и рядовые с опущенными знаменами и обращенными вниз ружьями оканчивали шествие. Тело Мазепы предано земле в Варнице, близ Бендер; имя Мазепы, проклинаемое церковью, сделалось нарицательным каждого изменника После дом Мазепы в Москве принадлежал брату царицы Евдокии Феодоровны – Абраму Феодоровичу, известному ненавистнику иностранцев, оскорблявшему Лефорта даже в присутствии царя.

Шведский резидент Кохен рассказывает, что однажды, когда государь обедал у Лефорта, в жару спора Лопухин стал поносить Лефорта самыми непристойными выражениями и, наконец, схватился врукопашную, и в драке сильно измял прическу первого адмирала.

Петр сейчас же вступился за своего любимца и наказал дерзкого драчуна несколькими пощечинами. В первое время по женитьбе государя на Лопухиной все ее родственники пользовались расположением и вниманием царя. Свадьба царя на Лопухиной была, по рассказам придворных, предназначена еще царицей Натальей Кирилловной.

Обряд венчания совершался не в Благовещенском соборе, а в небольшой придворной церкви св. Петра и Павла; венчал царя протопоп Меркурий.

По случаю этого брака все родственники царицы были пожалованы царем в почетные звания и наделены дарами. Отец царицы Евдокии, Илларион Абрамович, после бракосочетания дочери был переименован царем в Феодора. В первое время после женитьбы царь жил с женою в согласии, но спустя восемь лет Петр охладел к своей жене. Чем провинилась царица перед супругом – остается тайною посейчас.

Предполагать надо, что Евдокия Феодоровна охладела царю оттого, что мучила его своею ревностью и упреками за привязанность к иностранцам. Трудно согласиться, чтоб без важных причин Петр решился заточить свою супругу в Суздальский Покровский Девичий монастырь. Царица Евдокия не признала осуждения царя и через несколько недель после пострижения сняла монашеское платье и надела мирское.

Здесь явился Степан Глебов, красавец собой, сострадавший бедствиям царицы; он начал ухаживать за ней, дарил ее парами и соболями; приближенные царицы помогали ему. Только когда началось дело царевича Алексея, царь узнал о Глебове и делал Евдокии с ним очную ставку на генеральном дворе и не пощадил царицу, приказав подтвердить сознание собственноручной подписью.

Покровский монастырь считается неблагонадежным местом ссылки, и Евдокия переводится в Новоладожский монастырь, где под страхом смертной казни с ней запрещается говорить. Ссылка ее в Ладожский монастырь была известна только немногим, и в народе даже говорили, что она сожжена в Петербурге во время пожара на Конюшенном дворе в 1721 году.

В это же время и брат ее, Абрам Феодорович, был привезен в оковах вместе с другими несчастными, прикосновенными к делу царевича, в Петропавловскую крепость, и 9 декабря 1718 года над ним был исполнен смертный приговор.

Лопухин был казнен последним. Гордый брат царицы принял смерть бесстрашно: смело вошел на эшафот, перекрестился и положил голову на плаху. Он все время был верен своим убеждениям и, негодуя на нововведения царя, упорно воздерживался от дел и отстранялся от службы, и отказывался от должностей.

Три года спустя после этих казней Берхгольц еще видел на площади шесты с воткнутыми на них головами.

А. Земцев. Свидание императора Петра II со своей бабкой инокиней Еленой (6 февраля 1728 г.)

После смерти Петра Екатерина I приказала перевезти царицу Евдокию Феодоровну в Шлиссельбург и заточила ее в тесную каморку.

Берхгольц пишет, что в 1725 году, обозревая внутреннее расположение Шлиссельбургской крепости, он приблизился к большой деревянной башне, в которой содержалась Лопухина. «Не знаю, – говорит он, – с намерением или нечаянно вышла она в это время прогуливаться по двору. Увидя меня, она поклонилась и громко говорила, но слов за отдаленностью нельзя было расслышать».

Со вступлением на престол юного Петра II царица была возвращена из ссылки. Трогательно было свидание бабки с внуком; царица заливалась слезами и целый час не могла промолвить слова.

Измученная горем, царица тяготилась придворной жизнью и вскоре переехала в Москву и поселилась там в Вознесенском Девичьем монастыре. При ней был составлен особый двор и назначен гофмейстером Измайлов. Она умерла 62 лет в 1731 году и погребена в этом же монастыре; на гробнице ее следующая надпись:

«1731 года, месяца августа, 27-го числа, преставися раба Божия, государя царя, первого императора Петра Алексеевича, супруга его первая Евдокия Феодоровна, родилась 17… в монахинях Елена».

Такою же несчастною судьбою отличалась в елизаветинское время и Наталья Федоровна Лопухина, бывшая замужем за двоюродным братом Евдокии. Наталья Федоровна – дочь генерала Балк-Полева; по словам современников, она затмевала красотою всех придворных дам и даже возбудила зависть самой царевны Елизаветы.

Толпа поклонников окружала ее; с кем танцевала она, с кем говорила, на кого посмотрела, тот считал себя уже счастливейшим из смертных. Из всех поклонников у нее был один только, который обращал внимание Лопухиной, это – граф Левенвольд; счастливец этот состоял камергером высочайшего двора при Екатерине I. Левенвольд был первым вельможей в свое время, отличался щегольскою одеждою и великолепными праздниками и вел большую картежную игру.

В государственные дела он не вмешивался, но при правительнице Анне Леопольдовне против воли принял участие в важнейших делах; когда Елизавета вступила на престол, в тот же день Левенвольд был заключен в крепость и предан суду; его приговорили к смертной казни, но Елизавета смягчила наказание лишением чинов, орденов, дворянства, имения и ссылкою в Сибирь, куда последовала за ним и его жена Манштейн говорит, что Левенвольд перенес свое несчастие с удивительною твердостью.

Князь Шаховской, которому поручено было отправить его в место ссылки, отзывается иначе:

«Лишь только я вступил в темную и пространную казарму, – говорит он, – вдруг неизвестный мне человек обнял мои колени и, весьма в робком виде, в смущенном духе говорил так тихо, что нельзя было вслушаться в слова его: всклоченные волосы, седая борода, бледное лицо, впалые щеки, оборванная, неопрятная одежда его внушали мне мысль, что это какой-либо мастеровой, содержащийся под арестом. – “Отдалите этого несчастного, – сказал я сопровождавшему меня офицеру, – и проводите меня, где находится бывший граф Левенвольд”. – “Он перед вами”,– отвечал офицер.

Тогда живо представились воображению моему долговременная служба его при дворе, отменная к нему милость монаршая, великолепные палаты его, где он, украшенный всеми орденами, блистал одеждою и удивлял всех пышностью».

По словам Дюка де Лириа, Левенвольд возвысился посредством женщин, едва верил бытию Бога и жертвовал всем для достижения своей цели. Но вместе с тем он был умен, великодушен, благороден в поступках, обходителен и умел придать блеск празднествам императрицы. Левенвольд умер в ссылке в 1758 году.

Со ссылкою в Сибирь Левенвольда негодование и досада овладели сердцем Наталии Лопухиной; она отказалась от всех удовольствий, посещала только одну графиню Бестужеву, родную сестру графа Головкина, сосланного также в Сибирь, и, очень понятно, осуждала тогдашний порядок вещей. Этого было достаточно; двое приближенных Елизаветы, князь Никита Трубецкой и граф Лесток, ради своих планов стали искать несуществующий заговор против императрицы в пользу младенца Иоанна! Агенты Лестока – Бергер и Фалькенберг – напоили в одном из гербергов подгулявшего юного сына Лопухиной и вызвали его на откровенность; Лопухин дал волю языку и понес разный вздор.

Из этого вздора Лесток составил донос или, лучше, мнимое Ботта-Лопухинское дело. Лесток и Трубецкой старались замешать в это дело бывшего австрийского посла при нашем дворе маркиза Ботта д’Адорна, который был в хороших отношениях с Лопухиной, и выставить его как главного зачинщика. Концом процесса было присуждение Лопухиных: Степана, Наталию и Ивана бить кнутом, вырезать языки, сослать в Сибирь и все имущество конфисковать.

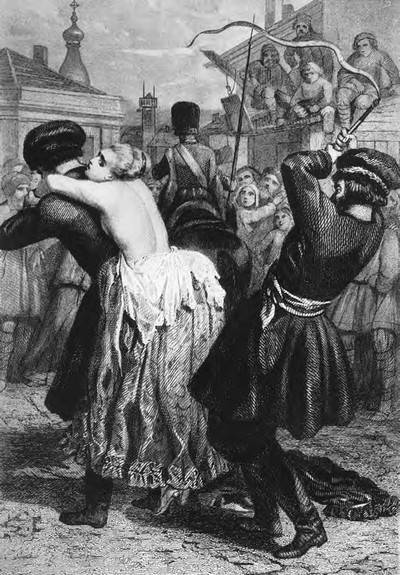

Казнь Лопухиной описывает аббат Шап-Датрош.

Казнь происходила на Васильевском острове, у здания 12 коллегий, где теперь университет. Наталия Федоровна Лопухина пострадала очень от наказания, потому что отбивалась из рук палача. Лишившись части языка, она могла объясняться впоследствии только с теми, кто довольно привык к звукам ее голоса. При казни Лопухиной палач, когда вырвал ей часть языка, громко крикнул, обращаясь с насмешкой к народу: «Купите, дешево продам!»

Наказание кнутом Н. Ф. Лопухиной

В ссылке вместе с мужем и сыном она пробыла восемнадцать лет; возвращена она оттуда в 1762 году императрицею Екатериною II и снова жила в высшем свете, где уже толпа любопытных, а не поклонников окружала ее. Она умерла в 1763 году, за пять лет до смерти Лопухина, из лютеранства перейдя в православие.

В екатерининское время в Бахметьевском переулке, в приходе Успения на Могильцах, стоял дом бригадира Н. А. Сумарокова, приходившегося племянником известному в летописях нашей литературы А. Н. Сумарокову.

Дом этого бригадира отличался всеми затеями прошлого барства и с утра до вечера кишел гостями и многочисленной челядью. Владелец богатых имений в Пензенском и Калужском наместничествах и более 3 тысяч душ крестьян, Сумароков жил каким-то владетельным князьком. Так, отличаясь набожностью, он выходил из дому в церковь с особенною торжественностью, окруженный своим семейством и большой свитой гайдуков, гусаров, лакеев и женской прислуги, сопровождавшей его жену и дочерей. Такие выходы Сумароков совершал из своего дома к церкви св. Николая в Столпах, где погребены многочисленные родственники его фамилии. У Сумарокова был большой хор своих певчих, одетых в богатые парчовые кафтаны; хор этот славился стройностью своего пения; им одно время управлял славный композитор Галуппи.

Род Сумароковых был известен еще в XVI столетии; родоначальником его считается ученый иностранец, «зело искусный в землемерии», происхождением швед.

Из потомков его первый известен комнатный стольник царя Алексея Михайловича, Иван Богданович, отличавшийся необыкновенною силою и охотничьею удалью: он неоднократно вступал в единоборство с рассвирепелым медведем, и раз, когда на охоте царю Алексею Михайловичу угрожала опасность, он в одно мгновение заслонил царя, принял зверя на рогатину и распорол ему живот ножом.

Этот Сумароков носил прозвище Орла – за свою лихость. Во время правления царевны Софьи мятежники, заговорщики против Петра, посадили Сумарокова в казематы в Девичьем монастыре, истязали там пытками, желая склонить его на свою сторону, и, подстрекая тайно убить брата Петра, царя Иоанна, говорили: «Орел, убей ты нам того орла, который часто летает на Воробьевы горы». У царя Иоанна на Воробьевых горах был любимый летний дворец, который он очень любил и часто живал там.

Измученный пытками, верный присяге, Иван Сумароков не вынес страданий и под истязаниями скончался в одном из застенков Девичьего монастыря.

Меньшой его брат, Панкратий, был вызван впоследствии Петром из каширского имения и записан в «потешные». По преданию, Панкратий был такой же красавец, как и его брат, и не было той красавицы на Москве, которая не сходила бы с ума от любви к нему.

Женитьба последнего отличалась романическою подкладкой: он увез у богатого и гордого боярина Зиновьева единственную его дочь-красавицу. На этот увоз сам царь посмотрел вначале грозно, но, залюбовавшись на красоту новобрачных, простил их и вдобавок еще подарил им богатые пензенские вотчины.

Когда родился сын у Сумарокова, Петр, то он уже не числился в «потешных», а был по документам стряпчим с ключом. Петр Панкратьевич Сумароков с самого младенчества был облагодетельствован царем – Петр Великий сам крестил его и пожаловал ему на зубок тысячу душ. Он служил в гражданской службе и умер действительным тайным советником.

Крестник царя, Петр Панкратьевич, жил в своих богатых имениях по-барски; он был женат на П. И. Приклонской, у него было три сына и четыре дочери. При разделе их богатое имение отца распалось на семь частей и потом пошло дробиться до бесконечности. Над потомками его тяготел какой-то несчастный фатум.

Две его дочери были очень несчастливы в замужестве. Муж одной из них был в свое время известный всей Москве скряга, которого родной брат жены его, Александр Петрович, заклеймил именем Кащея и осмеивал в своих комедиях и сатирических песнях, нанимая фабричных петь эти песни под его окнами. Муж другой был тоже крайне недобросовестный человек. Две другие дочери также были очень несчастливы, и одна из них с горя даже помешалась.

Но особенно преследовала судьба потомков старшего сына, Василия. Сам он еще пользовался почетом и хорошим достатком; чин его был генеральский, и занимал он должность президента Московской Берг-коллегии. По делам службы он жил постоянно в Москве и имениями занимался мало, поручив управлять ими ловкому и хитрому мошеннику, при котором соседями, от которых он брал взятки, и было отрезано имение по частям при генеральном размежевании.

В то время, по рассказам, отрезку земли от прежнего владельца делали очень нехитро, закормив и задарив землемера. Помнившие генеральное размежевание описывали его так: выедет, бывало, богатый помещик в поле вместе с землемерами, в длинной линейке в шесть лошадей, с двумя форейторами да с вершниками в охотничьих кафтанах, и едет он вокруг своей дачи по смежным землям, которые задумалось ему захватить. Остановится где надо. Народ и смежные владельцы собраны. Землемер и закричит: «Слушайте, господа и народ православный, вот эта вся земля, по которой мы едем, принадлежит этому владельцу», т. е. тому, с кем он сидит. «Помилуйте, батюшка! – плачут крестьяне, – эта земля исстари наша или такого-то помещика». – «Вздор! – закричит землемер, – это неправильно, я вижу по писцовым книгам, что земля принадлежит ему, и, как мне закон велит, так я отрежу». Бедный человек, у которого отрезали землю, идет домой и кулаком утирает слезы, а богатый, на той же меже с землемером и своими приспешниками, задает пир горой. Часто случалось, что какой-нибудь сильный вельможа, отрезавший землю у бедняка, дарил землемеру за это только какого-нибудь иноходца или немудреного рысачка своего завода.

У этого Василия Сумарокова был сын Платон, служивший в Межевой канцелярии; последний был пристрастен к крепким напиткам и впоследствии сошел с ума; в числе его пяти детей известен по своей печальной судьбе Панкратий Платонович, поэт и издатель многих журналов в свое время. Панкратий Сумароков до двенадцати лет жил в деревне, потом был взят в Москву, в дом своего родственника, генерал-майора И. И. Юшкова, проживавшего в приходе Флора и Лавра на Мясницкой улице; здесь он получил блистательное образование с полным знанием нескольких языков. Когда ему исполнилось 18 лет, его отвезли в Петербург и записали в Конный гвардейский полк; через год он был уже корнетом гвардии, что в те времена составляло огромный шаг; через два года после того в Петербурге разнесся слух, что гвардейские офицеры подделывают ассигнации; слух этот возник вследствие обыска, сделанного в квартирах трех офицеров. Фальшивых ассигнаций при обыске не было найдено, но один из них признался в сбыте фальшивой бумажки.

Наряженная военно-судная комиссия нашла, что это не была подделка ассигнаций, а простой рисунок бумажки, набросанный пером на обыкновенной почтовой бумаге. Началось разбирательство, и вот подробности этого дела. Сумароков сидел больной дома и скуку развлекал рисованием копии с гравюры пером, в это время пришел к нему товарищ по полку, Куницкий, и долго любовался его мастерской работой, наконец сказал:

– Что за страсть марать бумагу и портить глаза?

Между тем как они разговаривали, вошел человек просить денег на покупку провизии. Сумароков достал бумажник, в котором было несколько ассигнаций, и дал ему одну из них.

– Вот, – сказал Куницкий, – если бы ты рисовал ассигнации, тогда бы ты точно придавал цену бумаге, и я бы согласился, что ты делаешь дело. Впрочем, я готов биться об заклад, что, несмотря на все твое искусство в рисовании, у тебя недостанет искусства нарисовать ассигнацию.

– Похожее на ассигнацию сделать легко, – сказал Сумароков, взял ассигнацию и принялся ее срисовывать, желая доказать своему товарищу, что это не так мудрено для него, как он думает.

Роковая ассигнация была готова. На дворе стало смеркаться. Куницкий зашел опять к Сумарокову, и тот показал ему нарисованную им ассигнацию.

– Неужели это ты нарисовал? – спросил Куницкий, подойдя к окну и рассматривая подделку. – Натурально, очень натурально, признаюсь, я от тебя не ожидал этого, и теперь согласен, что ты большой мастер рисовать.

– Подай же ее назад, – сказал Сумароков, – я сейчас велю зажечь свечку, и мы сожжем ее.

– Нет, братец, позволь мне ее рассмотреть получше на дворе: там светлее, я здесь хорошо не вижу, – и, не дожидаясь ответа, Куницкий вышел из комнаты.

Проходит десять минут – он не возвращается; Сумарокова начинает брать беспокойство. Он посылает человека на двор поискать Куницкого. Проходит час, Куницкого нет. Сумароков приходит в отчаяние; наконец, часа через два является Куницкий, завернутый в лисий мех. Сумароков спрашивает, где он взял эту обновку.

– Не правду ли я говорил, – говорит Куницкий, – что гораздо выгоднее рисовать ассигнации, чем картинки?

Тут он рассказал, что был в Гостином дворе, где, купив лисий мех, воспользовался темнотою лавки и отдал за него ассигнацию, которая была нарисована совсем не для такого употребления. Легко себе представить испуг Сумарокова: он бранил товарища, просил его, чтобы он указал ему лавку, в которой он обманул купца, но товарищ, наскучив его упреками, ушел, сказав, что это все пустяки и об этом не надо думать.

На другой день пришел к Сумарокову другой его товарищ, Ромберг. Сумароков рассказал ему, как было все дело, и пошел вместе с ним к Куницкому, чтоб уговорить его идти выкупить ассигнацию.

Но Куницкий боялся показаться купцу и сказал, что он положительно отказывается его отыскать, так как за ночною темнотою наверно не может отыскать лавку.

Несколько дней прошло в нерешимости и беспокойстве; но, наконец, беспечность юности и время уменьшили первый ужас. Тайна осталась между троими, и, казалось, в самом деле нельзя было опасаться, чтобы она когда-либо открылась.

Купец, продавший мех Куницкому, тотчас по выходе его, запер лавку, и ассигнация, которую он положил в ящик, осталась наверху прочих денег, полученных им во время торговли того дня.

Темнота не позволила ему хорошенько рассмотреть бумажку, но на другой день он ее узнал. Лицо последнего покупщика у него хорошо врезалось в памяти. Недели через две после этого происшествия Куницкий раз очень спокойно шел по улице; вдруг на повороте, выйдя из-за угла, столкнулся нос с носом с обманутым им купцом. Тот останавливается, всматривается, узнает его, кричит: «Караул!» Куницкий струсил и пускается в бегство; его схватывают, спрашивают, кто он, и ведут к Михельсону, который в то время командовал полком.

Там он во всем признался. Посылают за Ромбергом и Сумароковым, и они подтверждают сказанное им, и их всех троих отправляют на гауптвахту. Судившая их комиссия не взяла в оправдание их молодость и не оправдала их, а приговорила к лишению всех прав состояния и ссылке на жительство в сибирские города: первого – как сбытчика фальшивой ассигнации, другого – как ее рисовальщика, третьего – как укрывателя преступления.

История эта наделала много шума в Петербурге. Местом жительства ссыльных был назначен Тобольск, где в то время был губернатором А. В. Алябьев. Последний взглянул на молодых офицеров не как на преступников, а как на странников, занесенных несчастием в край чужой и далекий; он доставил им полную свободу, а Сумарокову дал возможность заниматься науками и литературой, в которой последний еще в Петербурге делал стихотворные опыты.

При обыске квартиры Сумарокова в числе некоторых его литературных произведений были найдены сатирические стихи на одного из начальствующих лиц – командира полка. Эти-то стихи, как носились тогда слухи, много повредили исходу его дела. Сумароков в Тобольске стал издавать журнал «Иртыш», превратившийся в «Ипокрену»105, и потом «Библиотеку ученую, экономическую, нравоучительную, историческую и увеселительную»; она состояла из 12 довольно объемистых книг.

В 1799 году он выпустил первый том своих стихотворений. Но, несмотря на все эти занятия, родина все мечталась невинному изгнаннику. В 1801 году он написал Александру I просительное письмо и получил прощение. Возвратившись в Россию, он поселился в деревне своей в Тульской губернии, где не покидал своих литературных трудов и в 1803 году издавал «Журнал приятного, любопытного и забавного чтения», а в 1804 году начал было издавать с Карамзиным «Вестник Европы», но вскоре занемог и бросил его. Панкратий Сумароков умер в 1814 году, на 49 году от рождения.

Средний сын крестника Петра был известен в летописях нашего театра. Александр Петрович родился в 1718 году в городе Вильманстранде, в Финляндии. Драматические произведения Сумарокова теперь преданы забвению, но было время, когда смотрели на них, как на гениальные произведения.

Александр Петрович Сумароков был горд, раздражителен и самолюбив до крайности; самолюбие его происходило не от пустой самоуверенности в своем таланте, но от успехов, какие он имел тогда на театре, от внимания самой императрицы и от похвал Вольтера.

Трудно обвинять в самолюбии и гордости человека, которому рукоплескали образованные люди тогдашней эпохи.

Он жил в Москве, на Кудринской площади, и часто его видели, как он отправлялся пешком в кабак через Кудринскую площадь в белом шлафроке, а по камзолу через плечо – Анненская лента.

Современники видели в нем только человека беспокойного и неуживчивого и смешного. Невозможно было удержаться от смеха, говорит один из них, видя перед собою высокого, стройного мужчину, довольно приятной наружности, щегольски разодетого, беспрестанно суетящегося, готового из-за всякой безделицы рассердиться до невозможности.

В обоих карманах камзола у него лежал нюхательный табак: он то из одного, то из другого вынимал его горстями, поспешно нюхал и обильно посыпал им свой щегольской наряд и в особенности тонкие кружевные манжеты.

Трудно было также удержаться от смеха, как этот господин из пустяков выходил из себя, топал ногами, кричал и проч. Особенно недолюбливал Сумароков подьячих и полицейских чиновников.

Раз, на подмосковной даче Волынского, в Троицын день, простой народ веселился, пел и гулял. Полиция вздумала вмешаться и унимать развеселившихся мужичков, и грубо расталкивать их. Сумарокова это сильно раздосадовало; он вскочил на какую-то скамейку и закричал полицейским:

«Наша матушка бережет народ, а вы что тут вздумали озорничать!»

Приятели еле могли его увести.

Он долго не мог успокоиться и все твердил: «Да разве можно позволять полиции так расталкивать народ! Ведь это такие ж люди, как и мы». Он, например, не мог хладнокровно слышать, если в каком-нибудь доме прислугу называли «хамовым отродьем». Стоило только сказать эти два слова, как он весь краснел и, забывая в досаде проститься с хозяевами, бежал вон из дома.

Сумароков не боялся сильных вельмож тогдашнего времени. Он много перенес от своего бешеного, неукротимого, но при всем том доброго и великодушного характера. Сумароков умер в бедности в Москве; никто из родных его не пришел отдать ему последнего долга, за исключением только одного дальнего родственника, Юшкова; похоронили его московские актеры на свой счет; могила его на кладбище Донского монастыря – ее отыскать нельзя, в ней лежит другой покойник.

Женат Сумароков был два раза: в первый раз – на бывшей фрейлине Екатерины, когда последняя была еще великой княгиней; второй раз Сумароков был женат чуть ли не на своей кухарке.

В сочинениях Сумарокова есть сторона очень важная и любопытная: это взгляд на любовь и женщину. Женщина русская, только что выпущенная из терема, была в XVIII веке еще странным явлением в обществе, несмотря на стечение многих благоприятных обстоятельств. Каковы были, по большей части, женщины того времени – мы можем судить по современным запискам, например, хоть по письмам леди Рондо. Преобладающих типов было два: щеголиха и не совсем еще освободившаяся от идей XVII века женщина.

Оба типа выводимы были много раз Сумароковым, например, Деламида (в «Пустой ссоре») и Минодора («Мать – совместница дочери»), щеголиха и Хавронья (в «Рогоносце по воображению») – совершенно старорусская барыня.

Так представлял Сумароков отрицательные женские типы; но у него есть стремление представить и положительный тип.

Такой тип он представлял в своих трагедиях и, разумеется, создал тип идеальный, в котором преобладает нежность и вместе с тем верность долгу, так что часто драма происходит от столкновений этих чувств.

Выводя в трагедиях женщину, Сумароков изображает и любовь. Любовь в его представлении отзывается большою сентиментальностью. Причина понятна, и происходило это, разумеется, большею частью вследствие подражания, а подражать в этом случае приходилось потому, что действительность была слишком далека от идеала.

Поэтому неудивительно, что героини трагедий Сумарокова, как и Озерова, отзываются Расином, а пастушки – Фонтенелем.

Известен в летописях дворцовых событий восемнадцатого века еще Петр Спиридонович Сумароков (родился в 1705 году, умер в 1786 году). В начале своей карьеры он служил камер-юнкером у герцога Гольштинского, после был посылаем в Митаву Ягужинским и врагами Долгоруких уведомить герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну, что она может принять условия верховников, а при восшествии на всероссийский престол их уничтожить. Сумароков хотя и успел исполнить поручение, на обратном пути был, однако, задержан князем Василием Лукичом Долгоруким, закован в кандалы и чуть ли не наказан батогами, и освобожден был только прибывшею в Москву императрицею Анною Иоанновною. Несмотря на свое усердие, он не был любим императрицею.

Эта нелюбовь объясняется тем обстоятельством, что Сумароков служил при ненавистном ей Гольштинском дворе. Сумароков был впоследствии обер-шталмейстером при Елизавете и Екатерине II и, кроме этого, состоял директором Шляхетного Кадетского корпуса.

Сумароков был также в вечной вражде с Орловыми и в силу этого обстоятельства жил всегда, как недовольный двором, в Москве. Дом его в Москве был невдалеке от Лубянской площади и отделан был роскошно; владелец его обладал очень хорошим минералогическим кабинетом, в числе редкостей которого был огромный кусок магнита, державший двухпудовый якорь. Магнит этот был подарен ему Никитой Акинфиевичем Демидовым. По смерти Сумарокова эта диковинка была поднесена императрице Екатерине II.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 9 (xxii)

Глава 9 (xxii) Галльские легионы провозглашают Юлиана императором. — Его поход и успехи. — Смерть Констанция. — Гражданское управление Юлиана. (360–361 гг.)В то время как римляне томились под позорной тиранией евнухов и епископов, похвалы Юлиану с восторгом повторялись во

ГЛАВА XXII

ГЛАВА XXII Дом гетмана Мазепы. – Любовные похождения этого авантюриста. – Смерть и похороны последнего полновластного гетмана Малороссии. – Лопухины. – Первая супруга Петра I. – Абрам Лопухин. – Несчастная судьба Натальи Лопухиной. – Дом бригадира Н. Л. Сумарокова. –

Глава XXII

Глава XXII В эту зиму я перенесла много домашних невзгод, которые обыкновенно потрясали мое здоровье. Весной я получила позволение оставить город на два месяца и в это время посетила Троицкое, заехала в Круглово. Хотя я пробыла здесь не более недели, все же заметила, что мое

Глава XXII

Глава XXII — Слушай, Гордон, — как-то обратился ко мне Том Поуп перед лекциями. — Что ты скажешь, если сегодня я приглашу тебя на «парти»?— Скажу «отлично», если, конечно, ты приглашаешь только меня, а не бутылку виски вместе со мной.— Ну, этого можешь не опасаться, —

Глава XXII

Глава XXII Фейсал был прекрасным, пламенным тружеником, и от всего сердца выполнял то, на что соглашался. Он поклялся, что сейчас же отправится в Веджх; и вот мы с ним сидели вместе в день Нового года, совещаясь о том, что будет значить это продвижение для нас и для турок.

Глава XXII

Глава XXII Взятие Разиным Царицына. Послания Разина на Дон. Осада и взятие Астрахани. Убийство князя Прозоровского. Поход на Москву. Сражения под Симбирском. Бегство на Дон. Казнь Разина в Москве 6-го июня 1671 года. Мнение о Разине Русского народа и царя Петра I. Песня —

Глава XXII

Глава XXII Война с Наполеоном 1805-го года. Шенграбенское сражение. Аустерлиц. Война с французами 1806–07 годов. Атаман Платов в Пруссии. Старые казаки на войне. Дело у Гейльсберга. Фридланд. Тильзитский мир. Платов и Наполеон. Дружба казаков с Пруссаками. — Хвалим Платова героя:

Глава XXII

Глава XXII Царский носовой платок. — Ложные представления об Охране, распространенные за границей. — Настоящий смысл ссылки в Сибирь. — Гуманное обращение с политическими заключенными в старой России. — Охрана и ЧК. — Как большевики вводят в заблуждение зарубежных

Глава XXII

Глава XXII Положение на фронте Донской армии к 27 января 1919 года. Планы командующего армиейК 27 января положение на фронте Донской армии было очень тяжелым, но не безнадежным. Красная армия занимала весь Верхне-Донской округ и местами вошла клином в Донецкий округ, весь

Глава XXII

Глава XXII Ненависть и скупость посланника по отношению к польским дворянам, которые замышляют его убить. Польского дворянина убивают на собственной постели. Жалкое положение поляков. Большая скупость посланника. Он собирается стать мухаммеданином. Милосердие Хаджи

Глава XXII

Глава XXII В эту зиму я перенесла много домашних невзгод, которые обыкновенно потрясали мое здоровье. Весной я получила позволение оставить город на два месяца и в это время посетила Троицкое, заехала в Круглово. Хотя я пробыла здесь не более недели, все же заметила, что мое

Глава XXII

Глава XXII Территориальная, политическая и экономическая интеграция Украины в процессе столкновения коммунистического и нацистского глобальных проектов в годы Второй мировой войны и после нее. Восточная Украина против Западной. Превращения русинов в

ГЛАВА XXII.

ГЛАВА XXII. Заговор в сучанском гарнизоне. — Восстание колчаковских солдат. — Бой с японцами и офицерами. — Переход колчаковцев к партизанам. — Подъем в крестьянстве. — Братание.Все события, которые имели место на протяжении недели-двух с 11 сентября, не прошли даром для