Т. И. Гейдар Д. Григорьев (1789-1856)

Т. И. Гейдар

Д. Григорьев (1789-1856)

Среди русских архитекторов XVIII-XIX веков есть бывшие крепостные, заслуживающие к себе особенно внимательного и серьезного отношения. Обычай иметь собственного архитектора особенно распространился среди высшего и среднего дворянства в связи с широко развернувшимся городским и усадебным строительством конца XVIII – начала XIX века. Многих одаренных крепостных отдавали в обучение к столичным архитекторам. У А. Н. Воронихина, например, который сам до двадцати шести лет был крепостным Строганова, обучались Мичурин и Шаров, крепостные Строгановой, крепостной Голицыной Садовников, впоследствии получивший звание академика архитектуры. Звание академика, которое давалось только после освобождения от крепостной зависимости, получил И. С. Семенов, крепостной Аракчеева. Можно назвать и еще ряд подобных имен. В Москве большую школу для крепостных имел архитектор Е. Д. Тюрин. К роли домашних архитекторов, очевидно, готовили и крепостных помещика Н. В. Кретова – двух братьев Афанасия и Дормидонта Григорьевых.

Биографические сведения о младшем из братьев – Дормидонте Григорьевиче Григорьеве – очень скупы. Родившийся в семье дворовых людей, он, можно предположить, как и старший брат, был приписан к Васильевской слободе Козловского округа Тамбовской губернии, вотчине его владельца Кретова. В 1807 г. он получает вольную. С 1 марта 1809 г. Дормидонт Григорьев значится помощником архитектора в московском Опекунском совете и находится при Вдовьем доме, состоявшем в ведомстве этого совета. Работая под руководством старшего из семьи Жилярди, опытного архитектора Ивана Дементьевича, общаясь с его сыном, талантливейшим московским архитектором Д. И. Жилярди, Григорьев получил хорошую школу, усвоил основы архитектурных знаний, строительной практики и техники исполнения чертежа.

В 1813 г. Григорьев был определен архитектурным помощником в только что организованную Комиссию для строения в Москве и стал одним из активных участников восстановления города после пожара 1812 г. Основными задачами комиссии, куда входили крупные планировщики и архитекторы С. С. Кесарино, О. И. Бове, Ф. К. Соколов, В. Балашов, Ф. М. Шестаков и другие, были разработка и осуществление генерального плана города с созданием новой застройки центра и, главное, помощь жителям при осуществлении строительства жилых домов.

Огромный город, который насчитывал 250 тысяч жителей, был оставлен при подходе неприятеля. Бывший в армии Наполеона писатель Стендаль (Анри Бейль) писал о Москве: «В Европе не знали этого города. В нем было шестьсот или восемьсот дворцов, каких нет и в Париже». В огне погибли целые районы, выгорело более б тысяч домов.

Деятельность архитектора комиссии была разносторонней: он должен был снабжать чертежами строящиеся жилые дома, наблюдать за выполнением строительных правил «против выданной фасады», т. е. за соблюдением намеченных новых красных линий, за выравниванием очертаний улиц и переулков, разрывов между зданиями и пр.

Как помощник архитектора Комиссии для строения, обладавший большим профессиональным опытом, Д. Г. Григорьев вел архитектурный надзор за строительством общественных зданий. Можно предположить, что он был связан с восстановлением главного здания университета и, как свидетельствуют документы, вел строительство комплекса «большого университетского двора».

В 1817 г. в Москве начались большие работы по восстановлению здания Московского университета. Главным архитектором этих работ был назначен Д. И. Жилярди. Очевидно, вместе с ним к этим работам был привлечен и Д. Г. Григорьев.

В архивах Москвы и Ленинграда хранятся чертежи, выполненные Д. Г. Григорьевым; они фиксируют состояние здания, повторяют проекты перестройки, созданные Д. Жилярди; возможно, есть и чертежи с собственными предложениями зодчего. Уже в этих чертежах Д, Григорьев предстает перед нами как прекрасный мастер графического искусства. Их отличает четкий, уверенный рисунок и тонкая гамма отмывки тушью и акварелью. Они могут быть поставлены в одном ряду с лучшими образцами архитектурной графики мастеров начала XIX века О. И. Бове, А. Н. Воронихина, К. И. Росси.

В июле 1819 г. после окончания восстановления главного здания университета, Григорьева назначают университетским архитектором. Он проявляет себя на этом поприще одаренным мастером и вполне сложившимся архитектором, продолжает строительство отдельных корпусов, входящих в комплекс большого «университетского двора». Он вносит значительные изменения в оформление фасадов, исходя из необходимости единого художественного решения всей композиции, разрабатывает детали интерьеров. Например, заканчивая строительство корпуса хирургического и акушерского институтов, он изменяет дорический ордер портика на ионический и создает тем самым более легкую композицию фасада. По проекту Григорьева была выполнена отделка интерьеров того же клинического, а также анатомического корпусов (не сохранились). Проект анатомического корпуса был предложен Д. И. Жилярди. Им же были подписаны сметы на каменные и плотничные работы, но строительство и отделку интерьеров вел Д. Г. Григорьев. Особый интерес представлял, по-видимому, анатомический корпус или, как его называли тогда, театр. Наряду с прожектерскими и прочими помещениями он включал большую аудиторию, где были «пестумские» колонны, фриз и другие элементы классического ордера.

Полностью по проектам Д. Григорьева в 1822 г. были построены здание университетской аптеки, находившейся на Моховой улице (разобрано в 1912 г.), и один из корпусов университетской типографии, располагавшийся на большой Димитровке (ныне здание Всесоюзного театрального общества на Пушкинской улице).

Аптечный корпус, выходивший главным фасадом на красную линию улицы, входил в композицию университетского комплекса. Небольшие размеры двухэтажного здания отвечали его назначению. Спокойное решение фасада создавалось равномерным распределением горизонтальных и вертикальных членений. Свободная плоскость стены подчеркивалась незначительным декором в виде львиных масок на замковом камне окон первого этажа и небольших скульптурных рельефов над окнами второго этажа; повторялись мотивы лепнины главного здания университета. Отвечал масштабам здания и его положению на узкой улице примененный ордер – дорические трехчетвертные колонны тесно прижатого к стене портика.

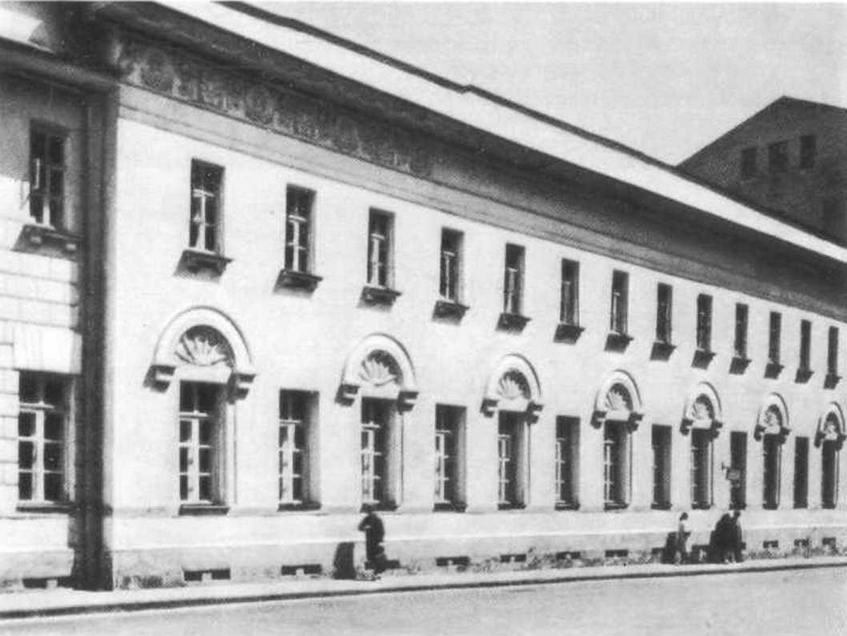

Второе творение Григорьева – Типографский корпус – одно из лучших производственных зданий эпохи. Рустованные боковые части здания подчеркивают спокойную гладь стен центрального ризалита, выделяя его из всей композиции. Ту же роль выполняли сочные формы наличников окон нижнего этажа с пальметтами и барельефный фриз под аттиком, венчающим здание.

Из культовых построек, созданных Д. Г. Григорьевым, известна колокольня Преображенской церкви в селе Сивкове под Можайском. Ее строительство предположительно относят к 1828 году. Двухъярусное сооружение с верхним ярусом звона, как видно по сохранившимся чертежам, проектировалось в ансамбле с новой церковью и трапезной, которые не были построены. Церковь строилась на месте более древней и соответствовала ее размерам. В новом художественном решении фасадов архитектор, как и в других своих постройках, добивался лаконизма и монументальности, используя подчеркнуто простую структуру здания и свободную от насыщенного декора гладь стены. Колокольня, как и спроектированные здания церкви и трапезной, имеет много общего с проектами других архитекторов этого времени, и особенно брата зодчего – Афанасия Григорьева.

Бывший крепостной, получивший специальное архитектурное образование, Григорьев с юношеских лет работал под руководством известных архитекторов Москвы, овладел всеми тонкостями своей профессии и стал опытным мастером, которому было под силу проектирование и руководство такими крупными строительными работами, как восстановление ряда зданий университетского комплекса.

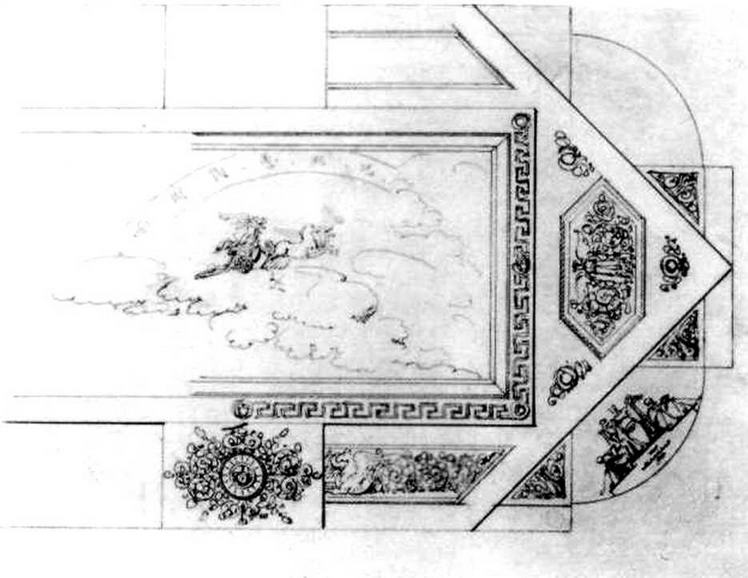

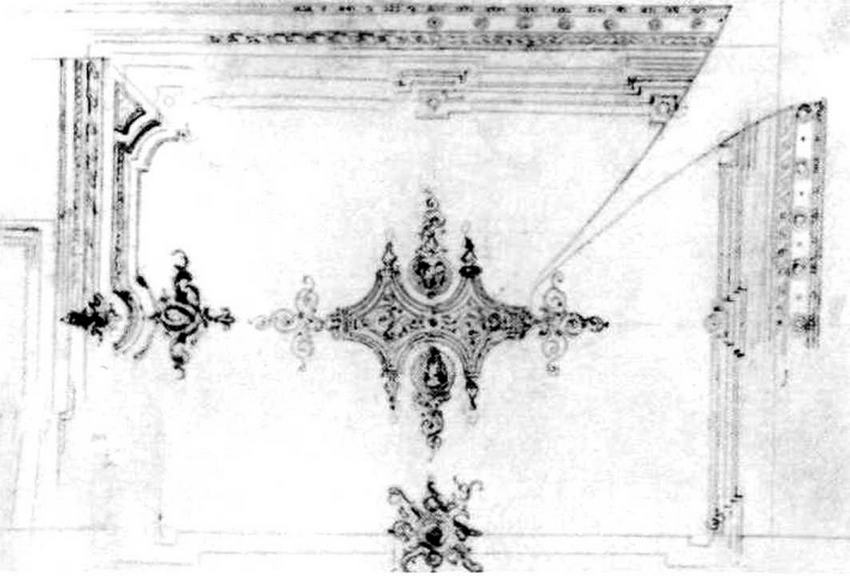

Эскизы плафонов. Д. Григорьев

Здание Университетской типографии. Д. Григорьев. 1821—1827

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Никифор Александрович Григорьев (1885–1919)

Никифор Александрович Григорьев (1885–1919) Очень загадочная личность. Даже имя известно неточно. Современники называли его и Николаем, и даже Матвеем. Настоящая фамилия, по некоторым данным, Серветник. Это объясняет, почему украинский националист носил чисто русскую

А.Б. Григорьев Утешение филологией

А.Б. Григорьев Утешение филологией Виктор КлемперерИз-за слов… Так заканчивается книга об LTI, языке Третьей империи. Но только ли о языке эта книга? Нет, говоря о словах, о языке, Виктор Клемперер рассказал нам о жизни и смерти в гитлеровской Германии, о высоком и низком, о

Григорьев Б. Н., Колоколов Б. Г Повседневная жизнь российских жандармов

Григорьев Б. Н., Колоколов Б. Г Повседневная жизнь российских жандармов Предисловие В сознании русских людей слово «жандарм» вызывает примерно такие же отрицательные ассоциации, как слова «палач», «каратель», «изверг» или любое другое из этого смыслового ряда. Целые

Глава 3 Саша Григорьев

Глава 3 Саша Григорьев Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои. Г. Мачтет Солдаты и офицеры воюющей в Афганистане 40-й армии, воспитанные в нищете и зависти, творили в Афганистане разбой, не имеющий ничего общего с интернациональной помощью, о чем трубила на всех

МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ ВОРОНЦОВ (1782—1856) Светлейший князь, генерал-фельдмаршал (1856).

МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ ВОРОНЦОВ (1782—1856) Светлейший князь, генерал-фельдмаршал (1856). Дворянский род Воронцовых возвысился в XVIII веке, и тогда же возникла легенда, согласно которой Воронцовы стали вести свой род от выходца из Варяжских земель Симона Африкановича, приходившегося

Глава 10. Александр Григорьев. Первомайский дневник

Глава 10. Александр Григорьев. Первомайский дневник Любые записи, сделанные по горячим следам, грешат неточностями. И это понятно. Память фиксирует то, что в тот момент казалось существенным и если уж и не главным, то ярким и запоминающимся. Со временем появляются новые,

Григорьев, Б.Н.

Григорьев, Б.Н. Г83 Бернадот/ Борис Григорьев. — М.: Вече, 2013. — 480 с.: ил. — (Великие исторические персоны).ISBN 978-5-4444-1103-2Знак информационной продукции 16+Исторической литературы о французском маршале Ж.-Б. Бернадоте, князе Понте-Корво, а впоследствии короле Швеции и Норвегии

Ноябрьский пленум ЦК КПСС. Гейдар Алиев и Николай Рыжков

Ноябрьский пленум ЦК КПСС. Гейдар Алиев и Николай Рыжков Осенний Пленум ЦК КПСС готовился еще при Брежневе. Предполагалось рассмотреть и утвердить план и бюджет страны на 1983 год. Андропов не стал отменять или откладывать этот Пленум, хотя и внес некоторые коррективы по

Архитектор Афанасий Григорьев

Архитектор Афанасий Григорьев Я вглядываюсь в фотографию Афанасия Григорьева, сделанную в последние годы жизни. Суховатое бритое лицо, усталое и сосредоточенное, как у людей, не знающих праздности. Он в глухом сюртуке, на шее орденский крест, вдоль подлокотников кресла –

В. ГРИГОРЬЕВ

В. ГРИГОРЬЕВ 7 июля 1986 годаЦХСД, ф. 89, оп. 51, д. 4, л. 3 (копия).На документе есть помета А. Лукьянова: «Сообщить о согласии. 7.07.[19]86 г.». № 70 Записка В. Чебрикова в ЦК КПСС от 26 февраля 1987 г[ода] Особая папка Совершенно секретно Комитет государственной безопасности СССР26.02.[19]87 №

Григорьев. Точно в сказке

Григорьев. Точно в сказке Обессиленный ночными баталиями с подсыльными к нему соблазнителями от староверов и тамплиеров, от франкмасонов, карбонаров, смутьянов польских и зауральских, нумер пятый Алексеевского равелина конногвардейский поручик Николай Григорьев, не

«ГРИГОРЬЕВ САША ИЩЕТ СВОЮ СЕСТРУ РАЮ»

«ГРИГОРЬЕВ САША ИЩЕТ СВОЮ СЕСТРУ РАЮ» К вечеру дом наполняется, как таз водой. Постепенно. С первого этажа по четвертый.На первом живут студенты техникума – они приходят раньше всех, и почему-то одни девочки. Лишь два мальчика в очках. На втором – преподаватели, они

Е. А. Белецкая А. Григорьев (1782-1868)

Е. А. Белецкая А. Григорьев (1782-1868) Имя Афанасия Григорьева стало широко известно с конца 1920-х годов благодаря исследовательской деятельности молодого советского ученого В. В. Згура. Собранное им обширное графическое наследие, написанные им статьи являются до наших дней