Мама и мы, ее дети

Мама и мы, ее дети

Человек добрейший и отзывчивый, наша мама во многих жизненных вопросах была совершенно беспомощна и наивна; будучи сама душевно чистой, бескорыстной и правдивой, она верила людям, и «обвести ее вокруг пальца», обмануть не составляло большого труда.

Нас, своих детей, она безусловно любила, но говорила, чтобы мы не верили тем матерям, которые уверяют, что всех своих отпрысков любят одинаково, что все дети для них равны. Мама говорила, что, во-первых, дети бывают и желанные, рождения которых с радостью ожидают, и появляющиеся помимо желания матери или обоих родителей; во-вторых, у каждого ребенка свой характер, свой норов, свои качества и недостатки, которые родители и, в частности, матери воспринимают неоднозначно и к детям относятся и любят их по-разному – поэтому среди детей, как правило, всегда есть любимчики.

Любимчиком № 1 нашей мамы была Алла – дочь красивого и темпераментного Василия Сергеевича Севастьянова, в которого мама влюбилась после неудачно сложившегося брака с ее первым мужем Петром Сергеевичем Олениным; любимчиком № 2 стал ее младший сын Степа-Рыжик (ваш покорный слуга), на которого Мария Сергеевна перенесла всю силу последней обманутой беззаветной любви еще молодой, но начинающей стареть женщины.

Но, повторяю, всех своих детей наша мама любила, за всех болела душой, всем старалась помочь и, если это было в ее силах – каждого сберечь!

Но когда мама сердилась, у нее появлялся уничтожающе-холодный твердый взгляд ее серых глаз, который было трудно выдержать, становилось невыносимо стыдно и хотелось провалиться сквозь пол.

В то же время, в силу доброты своей души, оступившегося мама никогда сразу не клеймила, а старалась разобраться в причинах, понять, почему, какие обстоятельства вынудили человека поступить неправильно – впрочем, я об этом уже где-то писал. Поэтому оступившиеся люди шли к нашей маме за помощью, за моральной поддержкой и моральным облегчением.

Это свойство – понять человека призывало людей к открытости, к откровенности, и я, например, мог маме сказать все, даже самое потаенное в глубине души. Мама облегчала травмированные души людей, даже, казалось бы, совершенно посторонних.

Мамин первенец Евгений Петрович Оленин в детстве обладал необычайным обаянием; об его обаянии во взрослые годы, когда Женя был уже оторван от родины, маме рассказывал Константин Сергеевич Станиславский, к которому, в очень трудном материальном положении, Женя обратился за материальной помощью, встретившись с дядей Костей заграницей где-то в двадцатых годах.

Маме было тягостно сознавать, что Женя бедствует в эмиграции, а она не имеет возможности ему помочь!

С детства Женя был невероятный фантазер и выдумщик, и, что самое интересное, казалось, искренне сам верил в действительность своих фантазий; когда же его уличали во лжи и говорили ему: «Женя, ведь это неправда, такого, о чем ты рассказываешь, не могло быть, ты ведь сам не веришь в это?!», Женя горячо отвечал: «Представьте себе – верю!»

В юношеские годы Женя тяжело болел злокачественным плевритом, и ему сделали резекцию одного или двух ребер.

Будучи от природы талантливым, еще совсем молодой Женя устроился артистом в драматический театр в Москве без всяких протекций, но так как в это время шла Первая империалистическая война, его призвали в действующую армию санитаром, хотя сам он хотел попасть в артиллерию. После Октябрьской революции его военно-санитарная часть была переправлена за границу. Женя попал в Италию, а затем во Францию. Периодически он присылал маме письма и свои фотографии с нежными обращениями к ней. Первое время сообщал, что работает в небольших театриках и ресторанах, тапером, и поет интимные песенки (а Женя был горячим поклонником молодого Александра Вертинского), а также исполняет модные танцы в паре с какими-то эстрадными танцовщицами, такими же горемыками, как он сам.

В конце мая 1930 года Женя женился на француженке, артистке варьете, которую звали Жермен, и в 1931 году у них родился сын, которого нарекли Жераром. Жили они бедно, Женя работал на стройке подносчиком кирпичей и умер в 1932 году от туберкулеза легких, не дожив до 35 лет. О кончине Жени мы все узнали из траурно обрамленного черной полосой письма Жермен на французском языке нашей маме. Как-то всем нам не верилось, что Женя так безвременно ушел из жизни; о нем напоминали вещи, сохранявшиеся в семье (в частности, тетрадка с его юношескими, ныне смешными наивными, и несколько жантильными стихами – дань вкусам второго десятилетия ХХ века в России), как бы ожидавшие возвращения хозяина; его молитвенник находится у меня по сие время.

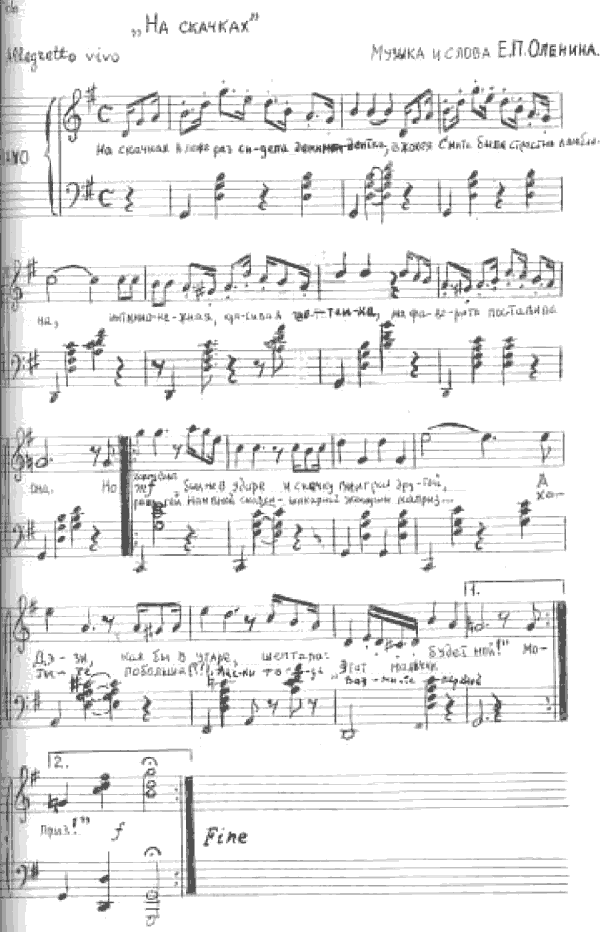

Как память о талантливом Жене Оленине в семье осталась целиком сочиненная (музыка и слова) им в юношеские годы песня «На скачках», ритмичную синкопированную музыку которой мамин брат Владимир Сергеевич Алексеев – музыкант и знаток песен – считал талантливой и одно время часто наигрывал на рояле для собственного удовольствия.

Ниже приводится текст этой песни, музыка же не была своевременно записана на нотный стан, и теперь ее помним только я и Алла. Поэтому ныне музыку песни я записал в своем переложении, как она мне запомнилась.

На скачках

На скачках в ложе раз сидела демимонденка,

В жокея Смита была страстно влюблена,

Интимно-нежная, красивая шатенка, –

На фаворита поставила она…

Но Джон Смит был не в ударе

И скачку выиграл другой…

А Дэзи, как бы в угаре,

Шептала: «Этот мальчик будет мой!»

Мораль сей наивной сказки –

Шикарной женщины каприз…

Хотите побольше ласки (?!) –

«Тогда возьмите первый приз!»

Второй сын Марии Сергеевны Сергей Петрович Оленин был очень красив, спортивен и уже в 12 лет великолепно играл в теннис; его человеческими качествами были благородство и честность.

Еще мальчиком Сережа прекрасно читал ноты с листа и целиком проигрывал клавиры опер, так как вся семья, включая его младших сестер, была помешана на оперном театре и распевала под его аккомпанемент «Кармен», «Пиковую даму», «Сельскую часть» и другие, в которых пели их отцы и мама. Часто Сережа аккомпанировал нашей маме и моему отцу, когда они распевались или когда приходили к нам гости и просили маму и моего отца что-нибудь спеть для них. У самого Сережи был великолепный баритон, он сам любил петь и тоже участвовал в домашних концертах.

В эти же годы Сережа увлекался произведениями С. В.. Рахманинова; много переиграл его сочинений, в том числе и романсов, которые великолепно вокально исполнял его отчим (мой отец) Степан Васильевич (которого все мои братья и сестры запросто звали Степой-большим, в отличие от меня – Степы-маленького). В это же время Сережа сочинил небольшой прелюд, в котором ощущается влияние Рахманинова, но плагиатного в этом прелюде ничего нет. Видимо, свое будущее Сережа мыслил как пианиста, возможно, композитора, так как еще будучи гимназистом, хотел поступать в консерваторию, но его отец, Петр Сергеевич Оленин, настоял, чтобы сперва Сережа закончил гимназию.

Гимназию Сережа окончил, однако Октябрьская революция помешала продолжению музыкального образования. Началась гражданская война, Сережа, видимо «зараженный» революционной романтикой, ушел в красногвардейцы и вскоре получил пулевое ране ние левой ноги. Было это под Белгородом; власти часто менялись, отчего госпиталь переезжал с места на место и бросал тяжело раненых; в их числе оказался и Сережа, у которого началась гангрена, и ногу ему ампутировали обычной, не медицинской пилой – кое-как, «на скорую руку»: кость плохо отпилили, и впоследствии Сережа не мог носить протез.

Как маме было не болеть душой за своего сына, еще почти мальчика, ставшего в 19 лет инвалидом.

Оставленных военным госпиталем в местной больнице тяжело раненных выхаживали сердобольные женщины и девушки села Шебекино.

О Сереже заботилась красивая интеллигентная девушка Галина Владиславовна, урожденная Детле-Генкст; они влюбились друг в друга и, когда Сережа поправился, вскоре поженились.

Можно сказать, что эта женитьба определила всю дальнейшую линию жизни Сережи. Сначала, после свадьбы, молодые жили в семье свекра, Владислава Антоновича, многодетного вдовца, а в 1921 году, после четырехлетнего отсутствия Сережи в Петрограде (столь круто повернувшего его судьбу), уже с молодой женой Сережа возвратился в Петроград к нашей маме на дореволюционную квартиру № 6 в доме № 19 на Съезжинской улице. Его приветливая жена Галя была радушно принята нашей семьей, то есть мамой, мною, моими сестрами Тисой и Аллой, часто приходившей от своего мужа к маме, и моим отцом, занятым с утра до позднего вечера в Мариинском и Михайловском театрах, все больше и больше занимаемым в оперном репертуаре обоих театров на амплуа основного лирического тенора.

Галя уже была беременная и 12 июля 1922 года родила прелестного мальчика, которого в честь деда назвали Петром. Малыш Петр Сергеевич Оленин (второй) стал всеобщим любимцем, а уж бабушка Мария Сергеевна вообще его обожала.

После перенесенных во время гражданской войны потрясений и страданий, видимо, у Сережи был период душевного подъема от женитьбы на молодой красивой девушке, полюбившей его, инвалида – первые годы после потери ноги Сережа мучительно воспринимал свою ущербность, он даже как-то рассказал, что одной из первых пронзивших его после ампутации мыслей было, что теперь он не сможет играть в обожаемый им с детства теннис, искусство игры в который он постиг; безусловно, теперь его воодушевлению способствовало возвращение в родную семью, в Петроград; этот душевный подъем проявился в том, что Сережа опять с интересом много играл на пианино, аккомпанировал охотно маме и моему отцу, что, по-видимому, вызвало у него желание самому творить, и он стал сочинять романсы, все более этим увлекаясь. Мы и приходившие к нам друзья охотно слушали, когда с авторским, естественным увлечением Сережа играл и пел своим красивым баритоном сочиненные им романсы.

Конечно, появилось желание издать свои опусы и надежда, что, в случае их успеха, может появиться источник дохода от любимого дела. Поэтому черновики записей своих музыкальных сочинений Сережа отдавал переписывать специалисту, нотному графику, в нескольких экземплярах, так как пытался издать хотя бы малую часть своих творений. К сожалению, пробиться сквозь «издательские рогатки» начинающему композитору, не имеющему собственных средств, так и не удалось. Часть переписанных нот сочинений Сергея Петровича Оленина начала двадцатых годов сохранилась до сих пор, и я их недавно передал его сыну от второго брака Святославу Сергеевичу Оленину, проживающему ныне в Санкт-Петербурге.

Среди сочиненных тогда Сергеем Петровичем Олениным произведений было одно, написанное в стиле салонных лирико-драматических романсов, в те годы модных, имевшее название «Лебединая песня пропета»; когда его пел сам автор, то в финале все присутствовавшие молодые женщины рыдали навзрыд! Помню, что романс этот заканчивался словами: «А внизу, под окном, от крыльца отъезжает карета… (бравурный музыкальный отыгрыш, после которого следует финальная, ставшая нарицательной музыкальная строка, целиком заимствованная автором из очень известного популярного до революции романса Марии Пуарэ „Лебединая песня“) Лебединая песня пропета!!!» – строка, говорящая о полном фиаско героини романса.

Сережа с семьей прожил в Петрограде (Ленинграде) около пяти лет.

Из-за безработицы устроиться было трудно, Сережа «бегал» в поисках заработков, на существовавшей еще в те годы бирже ценных бумаг играл на падении и повышении курса, чтобы что-то заработать; наконец, одно лето они с Галей вынуждены были делать дома мороженое и торговать им, на что и жили.

Устроиться на постоянную работу не имеющему диплома музыканту было чрезвычайно трудно, неспроста же, примерно в эти же годы, молодой и чрезвычайно одаренный Дмитрий Шостакович играл в кинотеатре, сопровождая демонстрацию тогда еще немых фильмов.

Выросшая в селе молодая супруга Сережи не любила большие города и тосковала по родному Шебекину, где жила ее родня; в конце концов жена и материально трудная жизнь вынудили Сережу согласиться на возвращение в Шебекино, и где-то в 1926 году они всей семьей уехали.

В Шебекино Сережа устроился пианистом, музыкальным руководителем самодеятельности в местном Доме культуры (или клубе), а Галя, имевшая образование дантиста, стала работать зубным врачом.

Для нашей мамы разлука с ними и в особенности с обожаемым внуком Петяшкой была большим горем и сопровождалась вечным страхом за их здоровье и судьбу в условиях проживания в провинции. С отъездом Сережи около мамы не осталось взрослого мужчины, на которого можно было опереться и с которым можно было бы посоветоваться в трудную минуту.

После отъезда из Ленинграда Гали, Петяшки и Сережи, а приблизительно через год и Аллы (в 1927 году она уехала в Москву, где была принята ученицей-студийкой в театр имени Вахтангова) в нашем доме совсем стало скучно, так как у нас перестала бывать молодежь, прекратились и так уже редкие вечеринки с игрой на пианино, модными романсами и песнями, с танцами в комнате на «пятачке», вносившими некоторое разнообразие в мамину серую, однообразную жизнь. А я, автор этих строк, пребывавший тогда в мальчишеском возрасте, безмятежно спал в этой же комнате под фокстроты, танго и пение модных романсов, которые мне нимало не мешали.

Остается добавить, что прелюд, сочиненный Сережей в юношеские годы увлечения музыкой С. В. Рахманинова, не записанный автором, но оставшийся в моей памяти с детства, я, уже ныне, записал.

Старшая дочь мамы, Марина Оленина с пяти-шести лет постоянно вертелась перед зеркалами, а позднее стала выражать желание сделаться балериной и осуществила свое желание, поступив в Балетное училище при Большом театре, которое заканчивала перед самой революцией 1917 года. Сразу следует сказать о правильности выбора, сделанного Мариной – она много лет была прима-балериной на характерных ролях в городском театре Белграда в Югославии.

По причине обучения в Балетном училище, при переезде в 1913 году нашей семьи в Петербург, Марина осталась в Москве на попечении маминой гувернантки Лидии Егоровны Гольст, а к нам в Петербург (Петроград) периодически приезжала.

Нельзя сказать, что Марина была красива, но удивительно обаятельна и женственна и пользовалась большим успехом у мужчин.

Как и со всеми детьми, у мамы были хорошие, сердечные отношения с Мариной, но мне кажется, что в душе мама слегка ревновала к ней моего отца, побаиваясь ее природного обаяния.

Оказавшись за пределами родины, Марина писала маме письма, присылала свои фотографии в ролях и в жизни, где был снят и ее второй югославский муж, черногорец Вук Драгович, безумно любивший Марину. Потом она перестала вдруг писать, молчание ее длилось несколько лет, и только уже перед самой войной 1941 года мама получила от Марины последнее письмо, в котором та описывала мучительные годы своей душевной раздвоенности, так как всерьез увлеклась мужчиной моложе себя на несколько лет, даже порвала с Вуком, которого тоже продолжала любить, сознавая, что ближе него у нее никого нет и не будет, что она совсем извелась и серьезно заболела, была вынуждена бросить работу в театре; между тем Вук все время продолжал у нее бывать и заботиться о ней. Болела Марина в какой-то степени наследственной болезнью Олениных и Алексеевых – воспалением почек на грани уремии, от каковой умер ее отец Петр Сергеевич Оленин. В конце концов она вернулась и к Вуку, и на сцену, но Вук советовал ей бросить театр и открыть свою балетную студию. Это последнее письмо Марины к маме, написанное 15 февраля 1941 года, сохранилось и находится у меня.

Вторая дочь нашей мамы, Алла (по признанию самой мамы – «любимушка номер один») была объектом ее вечного беспокойства за судьбу и здоровье. Внешне очень привлекательная, хорошенькая, темпераментная, веселая, оптимистка и фантазерка, Алла с раннего возраста пользовалась большим успехом у молодых людей и мужчин; она с детства талантливо писала стихи, обладала прекрасным музыкальным слухом и мечтала стать оперной артисткой, как ее родители; избалованная вниманием и приветливостью к ней окружающих, Алла с малолетства была своевольна, нетерпима к тому, что ей не нравилось, и эгоистична, но душевно добра и беззащитна, хотя внешне бывала порой резка и агрессивна.

Алла была очень привязана к маме и любила ее, но, в силу присущей ей нетерпимости, еще в девичьи годы грубила матери в ответ на ее справедливые замечания или наставления (в зрелости Алла «разряжалась» на своем втором муже – мягком, любившем ее Михаиле Николаевиче Сидоркине и окружающих), объясняя свою резкость природной вспыльчивостью, унаследованной, якобы, от бабы Лизы.

С посторонними Алла могла быть очень приветливой и обаятельной.

Мама очень беспокоилась за девятнадцатилетнюю беременную Аллу и глубоко переживала, когда на седьмом месяце у нее был выкидыш девочки (очень похожей на Аллу), которую в условиях разрухи 1922 года не удалось спасти в клинике Отто, считавшейся лучшей в Петрограде.

Одно время у Аллы находили признаки начинающегося туберкулеза.

В 1930 году, когда Алла уже жила в Москве, вдали от мамы, у нее случился острый приступ аппендицита, и ее срочно оперировал знаменитый уже в то время хирург Алексей Дмитриевич Очкин в своем отделении Боткинской (бывшей Солдатенковской) больницы. Мама немедленно (по вызову тети Зины) выехала в Москву.

По натуре щедрая, Алла никогда не скупилась, оплачивая чужой труд; когда была возможность, она заботливо и бескорыстно одаривала близких.

Третий сын нашей мамы Герман (Котя) Севастьянов, еще подростком волею судьбы оказавшийся за границей Советской России, уже в двадцатых годах писал нашей маме довольно часто, присылал в письмах свои фотографии; позднее, став материально самостоятельным, Котя присылал ноты модных в то время в Европе фокстротов и прекрасно выполненные фотографии-открытки мировых кинозвезд, которые мы, то есть Тиса, я и в какой-то мере Алла (еще жившая тогда в Ленинграде), а также наша молодая горничная Нюша (ставшая почти членом семьи) коллекционировали; поэтому при очередной партии присланных Котей в письме открыток кинозвезд каждый из нас старался отобрать себе наиболее интересные.

В начале тридцатых годов Котя стал присылать маме большие фотографии – свои и его молодой жены, начинающей (а впоследствии ставшей мировой знаменитостью) балерины Ирины Бароновой в жизни и ролях. Фотографии были красивые, поражали своей выразительностью и великолепным качеством исполнения.

Письма Коти всегда были содержательны и познавательны, так как он много путешествовал по всему миру с балетными труппами русских эмигрантов в качестве администратора.

По своей природе Котя всегда был очень добр, щедр, любил одаривать людей и помогать им, когда имел такую возможность. Пережив 1917 год в России, Котя хорошо представлял материальные трудности, голод и разорение, которые принесли революция и гражданская война; поэтому, оказавшись за границей, как только он начал «становиться на ноги» (сначала зарабатывая деньги трудом шофера), старался помочь маме и семье; так, в конце двадцатых годов, Котя несколько раз присылал нам по почте большие толстые плитки твердого черного шоколада «Золотой берег» для варки, но мы его съедали по кусочкам, которые с трудом откалывались от плиток. Шоколад был очень вкусный и питательный – роскошь для всех нас!

Мы всегда с нетерпением ждали Котиных писем.

Так получилось, что, практически, около нашей мамы, еще не отколовшись в отдельную семью (как это было с Сережей и Аллой, периодически появлявшейся у нас в моменты ссор с мужем), остались с 1922 года двое еще малых подрастающих детей – девятилетний автор этих строк и старшая меня на два года сестра Тиса (Таисия Севастьянова), которая была единственной маминой помощницей по дому, оказалась в положении девочки на побегушках и разделила с мамой все тяготы плохо устроенного тяжелого быта тех лет.

Тисе больше всех доставалось невзгод и, может быть, даже несправедливостей от нашей дорогой, мягкой, доброй, но вспыльчивой мамы, истерзанной душевно ревностью и измученной физически (за время минувшей революции) непривычными ей за всю ранее прожитую жизнь условиями существования в первые годы советской власти.

Жизненные невзгоды семьи (после мамы) падали на Тису и на ней отражались в первую очередь. А Тиса по своей природе, по своей сущности была очень добрая, отзывчивая и, несмотря на то, что ей больше всего доставалось работы и часто недовольства мамы, очень любила маму.

Несомненно, что «любимчика номер два» – последнего сына от последней своей любви в жизни (то есть меня), мама берегла и лелеяла, перенеся неразделенную по-настоящему любовь мужа на его сына.

Набирать силу мне прошлось в годы революции и разрухи, и нельзя сказать, что физически я подрастал сильным и нехлипким; в раннем возрасте у меня часто воспалялись миндалины, что, как говорили, является признаком возможного развития туберкулеза при взрослении, что крайне беспокоило маму. В общем-то так и получилось. Позднее, при переходе от юношества к мужанию, вероятно наследственное предрасположение к туберкулезу привело к верхушечному процессу в стадии саморубцевания В-I. В этот же период от всех морально и физически навалившихся на маму жизненных испытаний у нее самой начался туберкулезный процесс в ее всегда слабых легких (на протяжении всей жизни мама часто хворала пневмонией и воспалением почечных лоханок), и в начале тридцатых годов у нее определяли саморубцующийся туберкулезный процесс в легких в стадии В-II. Оба мы были взяты на учет в районном туберкулезном диспансере.

Мама очень боялась, что меня постигнет участь большинства детей ее сестры Анны Сергеевны Штекер, погибавших один за другим от наследственного в семье Алексеевых туберкулеза легких, а позднее, после гибели Володюшки Красюка в начале 1937 года (младшего сына Анны Сергеевны Штекер-Красюк), боязнь мамы за меня и мое будущее еще больше обострилась, особенно это сказалось в 1939 году (смотрите главу «Заботливая Маруся и Манюша»).

Таким образом, на долю нашей мамы выпало немало постоянного беспокойства и боязни за своих чад!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Часть 2 Папа, Мама и Маленький

Часть 2 Папа, Мама и Маленький Папа1 Папа… что ж, в нем ни страшного, ни злобного, ни доброты, ни ума… всего понемногу. Сними с него корону, пусти в кучу – в десятке не отличишь. Ни худости, ни добротности – всего в меру.А мера куцая – для царя маловата. Он от нее царской

Как Мама испугалась

Как Мама испугалась Кто сердцем искренне верит в Бога, тот и в черта верит. И как ни хитри, ни лукавь, а черт бок о бок ходит с Господом Богом. Вот.Мама не токмо верит в Бога, а вся ее чистая душа в этой вере живет, и потому ее спугнуть так же жалко, как неоперившегося птенчика. И

Дети Тане, дети Тангароа Огромная птица Руакапанги

Дети Тане, дети Тангароа Огромная птица Руакапанги Маори звали гигантскую птицу моа (Моа — птицы отряда вымерших бескилевых птиц; были распространены в Новой Зеландии, обитали в лесах, питались семенами и корнями растений, достигали высоты 3 м; последние моа истреблены в

Одесса-мама

Одесса-мама Истоки Троцкого, начала его биографии изучены меньше, чем происхождение Ленина и Сталина. Да и было оно вроде бы наиболее прозрачным из всех — как есть «умный еврей». Но по-своему тоже неординарным.Если, например, Каменев (Розенфельд) и Зиновьев (Апфельбаум)

"МАМА, КТО ЭТИ ТЕТИ?.."

"МАМА, КТО ЭТИ ТЕТИ?.." В тот весенний вечер сорокалетний инженер Игорь Израилевич Злоцкий, бывший сотрудник московского Гипрокино, вышел на улицы Тель-Авива в далеко не отличном настроении. Только что ему объявили, что утром он должен отправиться в город Натанья для

Глава 12 «Логофет, его мама, виноват»

Глава 12 «Логофет, его мама, виноват» Из воспоминаний …Расскажу еще один замечательный случай. Заключительный отборочный матч сборной СССР перед чемпионатом мира-86 в Мексике. Осень 1985 года, главный тренер Эдуард Васильевич Малафеев. Играем в Лужниках с Норвегией. Я в

«Мама, мы же воюем»

«Мама, мы же воюем» «Район под Кандагаром — вотчина душманов. Кандагар — единственная провинция, где практически ни одна банда не перешла на сторону народной власти. Наоборот, случалось, подразделения афганской армии переходили на сторону мятежников», — так писали

«Мама, что со мной, мама?»

«Мама, что со мной, мама?» «Сколько же их погибло, мальчишек. Для каждой семьи это огромное несчастье. Но наше горе… Как?то уж очень несправедливо распорядился Всевышний», — пишет нам сестра Алексея Лобанова Любовь Михайловна Огородникова.Ей вторит мама, Раиса Федоровна:

«Поговори со мною, мама»

«Поговори со мною, мама» Я писать не стану о баграмской пыли, Тряске в бэтээрах в горных кишлаках, Что во время рейда в перестрелке были, И ложились пули рядом в двух шагах. Шумными ручейками бегут в среднюю школу девчонки и мальчишки. Ребячьи ручейки огибают тесно

Мама ведет семью

Мама ведет семью Вернемся в 1923 год.После ухода моего отца материальное положение нашей семьи, естественно, ухудшилось, хотя Степан Васильевич помогал деньгами на мое воспитание и много-много раз дополнительно выручал при безвыходном положении: в таких случаях мама сама,

МАМА

МАМА Незаметно и тихо вернулась мама. Целовать нас не стала, только прижала к себе меня и Тоню да по головке погладила. Слезы падали нам на волосы.– Я ведь заблудилась в бараке, едва нашла вас, – говорила она сиплым голосом.Тетя Сима и бабушка обняли ее, но ни о чем не

Мама

Мама 27 июля 2012 годаСтенограмма эфира радио «Голос России»Беседовала журналист Милена Фаустова[1]В июле 2012 года на фасаде здания Смоленского Государственного университета появилась ещё одна мемориальная доска. Она посвящена педагогу Татьяне Николаевне Щипковой,