2.2 Ф.В. Ростопчин и уголовники

2.2 Ф.В. Ростопчин и уголовники

В понедельник, 2 сентября[259] 1812 г., смотритель Московского тюремного замка Иванов поднялся очень рано. Днем накануне, в воскресенье, надворный советник Евреинов, стряпчий губернской уголовной палаты, сообщил ему, что «есть распоряжение начальства отправить из замка и временной тюрьмы колодников в город Рязань». В тот же день, «в ночи», прибывший в замок частный пристав Муратов подтвердил это решение. Однако Иванов оставался в недоумении, «когда и каким образом то исполнением учиниться долженствовало». «Ни отколе не имев» об этом сведений, «поутру в часе в 6-м», Иванов отправился на квартиру к обер- полицмейстеру П.А. Ивашкину, к Красным воротам, «надеясь осведомиться о том и получить приказание». Однако квартира Ивашкина оказалась уже покинутой. Иванов в панике начал метаться, пытаясь узнать, куда же выехал его начальник, и что ему, Иванову, следовало делать. И только «по слухам узнал», что Ивашкин уже Москву покинул! «…и так, — сообщал Иванов в рапорте от 13 сентября 1812 г. тому же Ивашкину, — оставшись в изумлении, не зная к чему приступить, а паче что делать с врученною мне обязанностью, лишаясь всех способов к продовольствию, возвратился немедленно к своей обязанности ожидать откуда-нибудь недоумению моему разрешения»[260]. В Тюремном замке при Иванове к утру 2 сентября содержалось ни много ни мало 627 «арестантов и колодников».

В полном недоумении оказался к утру 2 сентября и смотритель Временной тюрьмы («ямы») Вельтман, под надзором которого было 173 арестанта (правда, часть из них из-за тесноты Временной тюрьмы содержалась в Тюремном замке в Бутырках). Он, подобно Иванову, тоже бросился к дому Ивашкина, но, как и тот, нашел квартиру своего начальника опустевшей[261]. Столь же обескураженный, как и Иванов, Вельтман направился обратно к подвалам Временной тюрьмы.

Вопрос о судьбе уголовников, то ли отконвоированных из Москвы, то ли выпущенных Ростопчиным для организации поджогов в городе, волновал многих участников событий 1812 г., а затем, в течение более чем полутора сотен лет, и историков. Напомним, что на показательном процессе, организованном французами 24 сентября (н. ст.) над 26-ю «поджигателями» было заявлено, что главным организатором пожара Москвы был Ростопчин, который «велел распустить острог и около 800 преступников было выпущено с тем, чтобы они подожгли город в 24 часа после вступления французов». Для руководства этим предприятием в Москве были оставлены «различные офицеры и полицейские чиновники». Помимо этого, заявлялось, что Ростопчин вывез из города все пожарные трубы, дроги, крючья, ведра и другие «пожарные орудия»[262].

Обращает на себя внимание, что указанное французской военно-судной комиссией число арестантов (800 человек) почти совершенно совпадало с истинным числом преступников и подследственных, находившихся в Тюремном замке и во Временной тюрьме! Не менее удивительно и другое: среди 26 человек ни один из них не был отнесен к уголовникам (только у казненного Семена Ахрамеева и «недостаточно изобличенного» Андрея Шестоперова род занятий не был указан). Хотя, конечно, не исключено, что в протоколе судебного заседания указывался только род занятий, но не «судимость» обвиняемого. В этом случае, конечно, среди представших на процессе могли быть и уголовники.

Как бы то ни было, история о поджигателях-каторжниках стала излюбленным сюжетом для многих французских описаний московского пожара. Уже в день процесса, 24 сентября (н. ст.), капитан 2-го полка пеших гренадеров Императорской гвардии Л.Ф. Фантэн дез Одоард, записал в своем дневнике: «Ростопчин, его (т. е. города. — В.З.) губернатор, хладнокровно подготовил и принес жертву. Его помощниками была тысяча каторжников, освобожденных до этого, и всем преступникам было обещано прощение, если они сожгут Москву. Опьяненные водкой и снабженные зажигательными материалами, а также запуская конгривные ракеты (назывались так по имени английского изобретателя полковника У. Конгрейва. — В.З.), бешеные подняли руку на плоды труда с адской радостью…»[263]

Еще ранее Фантэна дез Одоарда, в 19-м бюллетене Великой армии, продиктованном Наполеоном поздним вечером 16-го сентября (н. ст.), была запущена в широкий оборот другая цифра — «три тысячи злодеев, которых он (т. е. Ростопчин. — В.З.) выпустил из тюрем». Здесь же говорилось, что кроме этого Ростопчин «созвал 6 тыс. подчиненных и раздал им оружие из арсенала»[264]. Пассажи об участии каторжников в поджогах Москвы встречаются во многих письмах французов, написанных в те дни в Москве[265]. Правда, наряду с каторжниками и выпущенными на волю сумасшедшими, действуют тысячи (от 5 до 10 тыс.) других русских злоумышленников, в том числе чинов полиции[266], а также английские агенты, переодетые в русское платье[267]. Число же каторжников в письмах французов иногда доходит до 20 тыс.![268]

Версия о широком участии в поджоге города каторжников, выпущенных Ростопчиным, активно развивалась московскими иностранцами с первого дня вступления Наполеона в Москву. Даже еще ранее вступления в город французов по Москве уже упорно ходили слухи о готовности Ростопчина сжечь город и о том, что московская чернь с попустительства, а то и при поощрении городского начальства, собирается перебить всех оставшихся в городе иностранцев. Не исключено, что и слухи о том, что губернатор выпустил из тюрем колодников для организации поджогов и бесчинств тоже начали циркулировать за несколько часов до входа войск Наполеона. Известный мемуарист шевалье Ф.Ж. д’Изарн, давно осевший в Москве и торговавший зерном, передал одну из тех историй, которые циркулировали в русской столице: «Незадолго до вступления французов в Москву, к дверям слесаря немца Гурни, жившего в Немецкой слободе, подошел просить милостыни какой- то нищий в арестантском платье и головою, наполовину обритою. Хозяйка дома дала этому несчастному все нужное для того, чтобы подкрепиться и потом еще несколько денег. Сударыня, сказал он ей, в благодарность за вашу доброту ко мне, я дам вам совет: “Уезжайте как можно скорей”. — Зачем? — “Этого мне нельзя сказать вам” — но осажденный вопросами, он рассказал наконец, что все арестанты без исключения выпущены из острога; с них взяли слово, что они будут поджигать город, а для большей верности, их заставили присягнуть перед иконами»[269].

Ф.В. Ростопчин. Худ. С. Тончи. Начало XIX в.

История с освобождением Ростопчиным заключенных для организации бесчинств и пожаров активно распространялась и знаменитым аббатом Сюрюгом, кюре французской церкви Св. Людовика в Москве[270]. В целом, история о русских каторжниках прочно вошла в издания мемуаров французских участников похода в Россию[271].

Что же говорят об этом русские материалы? Картина оказывается более противоречивой. Как мы уже отмечали выше, грабежи и разбойные нападения в Москве начались задолго до утра 2-го сентября, когда все арестанты московских тюрем еще определенно находились под караулом. В начавшихся бесчинствах особую активность проявляли в те дни оставшиеся в городе русские раненые и дезертиры. «У Покровского монастыря, — писал в письме асессор Сокольский, выбравшийся из Москвы 1 сентября, — встретили около 5000 раненых, кои разбивали кабаки; нашим многие грозили страшною опасностию…»[272]

Мародерство со стороны дезертиров и брошенных в Москве на произвол судьбы раненых приобрело в дальнейшем неимоверный размах. Приведем только один эпизод, ставший известным благодаря письму приказчика Максима Сокова. 4 сентября, когда жители Баташовской усадьбы на Швивой горке вынуждены были спасаться от огня, они «к ужасу усмотрели беглых и раненых русских солдат или мародеров и после узнали, что они жили грабежом проходящих». Ночью, в 100 метрах от себя, беглецы услышали человеческие стенания, а затем увидели «что русские раненые и беглые солдаты не только ограбили бедного обывателя, руки и ноги переломили, но и старались убить до смерти». Люди Сокова, решившись отомстить, перебили дубьем 12 человек «с подвязанными руками и с связанными головами». Рядом с их лагерем, в осоке, у воды они нашли «разного платья и других награбленных вещей воза два»[273]. Были случаи, когда дезертировавшие русские солдаты вступали в сговор с оккупантами ради грабежа своих соотечественников[274].

Ростопчин, хорошо представляя, сколь опасны были для Москвы, покидаемой жителями и властями, эти скопления неизбежных для дезорганизованной армии мародеров, многократно писал об этом, отводя всякие обвинения в свой адрес на предмет освобождения заключенных. 13 сентября 1812 г. он написал главнокомандующему Кутузову о страданиях жителей «от своих раненых, больных и нижних воинских чинов всюду шатающихся единственно для разорения соотечественников»[275]. 30 октября Ростопчин писал управляющему Министерством полиции С.К. Вязмитинову о том, что «в числе едва 10 тыс. человек в Москве жителей оставшихся, наверно 9 тыс. было таких, кои с намерением грабить не выехали да и по выходе французов продолжали и с казаками и с жителями окрестных селений, в первые три или четыре дня»[276].

В своих воспоминаниях, написанных значительно позже описываемых событий, Ростопчин, как можно понять, 30-го или 31-го августа, приказал полиции «запереть вечером все кабаки и выгнать целовальников. К мере этой я должен был, — писал Ростопчин, — прибегнуть вследствие появления огромного числа мародеров, дезертиров и мнимораненых, которые со всех сторон прибывали в город; а одна уже приманка выпивки привлекла бы часть армии, которая и без того уже была слишком дезорганизована, и тысячи солдат, которых нельзя было сдержать силой, начали бы грабить город и, может быть, даже зажгли бы его, прежде прихода нашей армии»[277]. Версию же о том, что в поджоге Москвы участвовали преднамеренно выпущенные им для этого колодники Ростопчин категорически отвергал[278].

Но только ли русские солдаты и дезертиры грабили и поджигали дома москвичей? Определенно нет. Среди грабителей и поджигателей были солдаты Великой армии. Вопреки уверениям Наполеона, некоторых мемуаристов и зарубежных историков в том, что наполеоновские солдаты только грабили, но не поджигали дома, это было не так. Наполеоновские мародеры, как и русские, полагали, что грабить добро гораздо сподручнее, когда дом загорится. О поджогах такого рода писали многие: надзиратель Воспитательного дома И.А. Тутолмин, смотритель Павловской больницы в Москве П. Носков, отставной генерал-майор С.И. Мосолов и др.[279]

Очень много было поджигавших и грабивших из числа подонков московского общества. Было немало случаев, когда они грабили не только своих соотечественников, но и самих французов![280] Особую окраску и особый размах буйство этих подонков приобрело в самом начале оккупации Москвы вследствие патриотических призывов самого Ростопчина. Патриотические призывы губернатора, водка, пролитая кровь М. Верещагина — все это происходило на фоне свободной раздачи оружия из Кремлевского арсенала.

Весьма существенную лепту в грабежи Москвы с самого начала внесли окрестные крестьяне. Свидетельств тому множество. Вот, к примеру, что рассказал священник церкви Николы в Зарядье А.Н. Лебедев. Он писал, что имущество грабилось «налетевшими как саранча… мужиками незадолго до вступления неприятеля в Москву. Из этих грабителей были такие умелые, которые быстро находили и все то, что было зарыто москвичами в земле на дворах, по погребам. Увозилось ими все, и мелкое, и крупное, не пренебрегали и книгами…»[281]

Наконец, остались свидетельства и о том, что в грабежах и в сотрудничестве с оккупантами участвовали и чины московской полиции! Московская полиция, как писала М.А.Волкова В.И. Ланской, «выйдя из города в беспорядке, грабила во всех деревнях, лежащих между Москвой и Владимиром»[282]. А квартальный поручик П. Лакруа, находившийся в карауле у пленного французского командира эскадрона Сент-Перна, специально остался в Москве, дабы перейти на службу к неприятелю. Сознательно остался в Москве, желая перейти на службу к французам, и квартальный поручик В. Галданов. Оказался 2 сентября пьян, отстал от полицейской команды и остался в Москве фурман Соломенко. Поведение его в городе во время оккупации так до конца и осталось невыясненным[283]. На этом фоне совершенно невинными выглядели действия И.М. Бархатова, заплечных дел мастера, состоявшего при Московском губернском замке, который, следуя на своей подводе с женой в Нижний Новгород, «ходя там, по питейным домам и наглыми средствами отнимая у целовальников казенные меры, черпая, вино пил безденежно»[284].

Что же говорят русские свидетельства о колодниках? Участвовали ли они в грабежах и поджогах, и, если участвовали, то каково было это участие? А.Я. Булгаков, доверенное лицо Ростопчина, оставил запись о том, что 2 сентября, в 5 часов вечера возле заставы, через которую он выезжал из Москвы, он увидел следующее: «Кабак разбит. У острога колодники бегут: их выпустили, или они поломали замки сами»[285]. П.А. Волконский также свидетельствовал, что 2 сентября «распустили колодников из ямы, рабочаго дома и сумасшедших»[286]. Титулярный советник Василий Попов в своем прошении о вспомоществовании от 10 ноября 1812 г. на имя Ростопчина рассказывал, как в оккупированной Москве его вначале остановили французские грабители, которые ободрали с образов, бывших с ним, серебряные венцы, после чего возвратили ему иконы. Но сразу после этого и сами образа у него отняли трое «молодцов», «скованных в железах», и при этом немилосердно били[287]. Весьма пространный рассказ о том, как, будучи еще 14-летним мальчиком, попал в настоящее бандитское логово в оккупированной Москве, оставил спустя много лет А. Рязанов[288]. После знакомства с его рассказом не остается сомнений в том, что в логове были настоящие каторжники, выпущенные из острога, которые грабили всех подряд, в особенности французов. Впрочем, вместе с тем, уголовники были готовы и оказать снисходительное покровительство некоторым своим несчастным соотечественникам.

Сразу после оставления неприятелем Москвы и вступления туда русских войск власти начали отлавливать арестантов, оказавшихся на свободе. 15 октября майор Гельман, командир Московской драгунской команды, докладывал Ивашкину, что в Москве задержано более 600 грабителей, «да еще под караулом содержалось более 200 человек»[289]. Рапорт генерал-майора И.Д. Иловайского 4-го Ростопчину от 16 октября 1812 г. еще более откровенен. Со ссылкой на майора К.Х. Бенкендорфа Иловайский сообщал, что «в течение двух дней переловлено более 200 зажигателей и грабителей, по большей части выпущенных из острога преступников, из которых семь человек схвачены лейб-казачьим разъездом, против коего они стреляли из ружей, и несколько пойманы в святотатстве и убийстве…»[290]

Этот рапорт Иловайского, а также другие свидетельства русских и французов, дали возможность А.Н. Попову в работе, написанной более 100 лет назад, со всей убежденностью заявить о том, что в период наполеоновской оккупации в Москве находилось немало выпущенных из тюрем преступников, а приказание Ростопчина об отправке их из столицы «не было исполнено, по крайней мере вполне»[291].

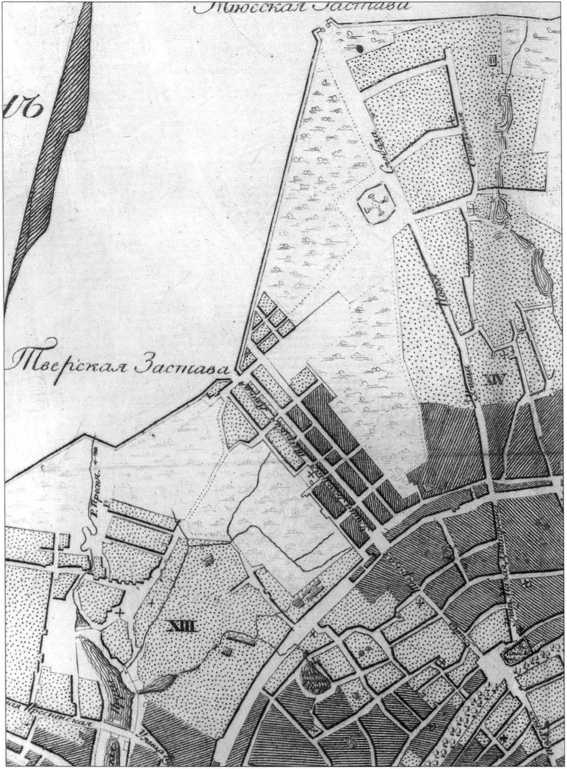

Тюремный замок (Бутырская тюрьма). Фрагмент плана Москвы. Начало XIX в.

Последним из отечественных историков обращался к теме каторжников и московского пожара 1812 г. А.Г. Тартаковский. Взяв в качестве основной идеи своей статьи версию И. Шницлера и А.Е. Ельницкого о несоответствии первоначального замысла Ростопчина о полном уничтожении столицы реальному ее воплощению[292], Тартаковский, тем не менее, внес ряд ценных уточнений. Одно из них касалось судьбы колодников. По его мнению, если арестанты Тюремного замка в Бутырках и были отконвоированы из города, то колодники из Временной тюрьмы были особо доверенным лицом Ростопчина его адъютантом В.А. Обресковым все выпущены на волю[293].

При всей убедительности картины, представленной Тартаковским, не может не возникнуть вопроса о том, могли ли сидевшие в «яме», по большей части, несостоятельные должники или подследственные по мелким делам, вдруг превратиться в сотни отъявленных уголовников, готовых на поджоги, грабежи и убийства? Вновь обратимся к сохранившимся документам.

1 сентября Ростопчин (трудно сказать, до или после встречи с Кутузовым на Поклонной горе) предписал гражданскому губернатору Н.В. Обрескову отправить в Рязань «за присмотром содержащихся в здешнем тюремном замке криминальных колодников». Обресков, в свою очередь, соотнесся с обер-полицмейстером Ивашкиным, возложив на него эту задачу. Согласно сведениям Обрескова, в Тюремном замке содержалось («за исключением по ордонансной части», т. е воинских арестантов по Московскому гарнизону) 529 человек. Во Временной тюрьме всего содержалось 166 человек. Обресков полагал (вероятно, по предложению Ростопчина) возможным тех из них, кто «по давно бывшим претензиям, могут освобождены на расписки с обязательством явиться по востребовании». Обресков просил Ивашкина вытребовать от московского коменданта охранение под командой обер-офицера из расчета одного рядового на трех арестантов. Обресков требовал также изыскать суммы на продовольствие в дороге. Конвоирование содержавшихся по ордонансной части 101 человека предполагалось поручить коменданту. Содержавшихся за долги, «по изъяснении господина стряпчего», рекомендовалось освободить[294].

Калачник. Рис. Дж. Аткинсона и Дж. Уокера Конец XVIII в.

Итак, в намерения Ростопчина, без сомнения, не входило использовать колодников Тюремного замка для организации беспорядков и поджогов в городе. Но может быть поджигателями должны были стать арестанты Временной тюрьмы? К утру 2 сентября «подопечными» Вельтмана были 173 арестанта, из которых, однако, во Временной тюрьме содержалось только 166 человек; остальные 7 человек были размещены в Тюремном замке[295]. Кроме того, в ведении Вельтмана находилось «сверх того более 20 человек евреев», которые содержались в замке, но которые, по-видимому, вместе с тем, не вошли в указанное число 173 человек[296]. Из 166 человек 26 были женщинами. Основная часть арестантов были дворовыми людьми и крестьянами. Кроме того, было несколько мещан, купеческий сын, несколько дезертиров, один отставной корнет, один майор, шесть чиновников, один сын чиновника, один отставной вахмистр и один иностранец. Трудно сказать, кого именно могли бы освободить под расписку утром 2 сентября, но очевидно, что и оставшиеся 100 — 150 человек вряд ли могли превратиться в восемь сотен каторжников-поджигателей.

Что же реально произошло 2-го сентября с арестантами московских тюрем? Как известно, около 8 часов вечера 1 сентября Ростопчин получил сообщение от Кутузова об окончательном решении оставить Москву. Поэтому вечер 1-го сентября и ночь с 1-го на 2-е были до предела заполнены неотложными делами. Среди прочего, Ростопчин приказал Ивашкину вывезти из Москвы пожарные трубы, при этом оставив на месте «пожарные инструменты». Сборным местом пожарной команды, как и всей полицейской команды, были определены Красные ворота, рядом с которыми был дом обер-полицмейстера[297].

Воспоминания Ростопчина дают нам представление о тех неотложных мерах, которые московский главнокомандующий успел предпринять вечером 1-го, в ночь с 1-го на 2-е и утром 2-го сентября. Он написал и отправил к императору 2 письма (одно — до получения уведомления от Кутузова о сдаче Москвы, другое — после); «призвал» Ивашкина и отдал ему распоряжение об отправке полицейских офицеров для провода войск на Рязанскую и Владимирскую дороги; распорядился увезти все пожарные трубы; отдал приказ коменданту и начальнику Московского гарнизона об уходе их команд из города; позаботился об отправке из Москвы двух (по другим источникам — трех) особо чтимых икон; немало времени уделил организации отправки раненых; распорядился о высылке Ф. Леппиха со всем его «хозяйством» (как известно, последний производил опыты по постройке управляемого воздушного шара) по Ярославской дороге; примерно в 11 вечера беседовал с принцем Вюртембергским и герцогом Ольденбургским, затем — с несколькими молодыми людьми из «хороших фамилий», с которыми вынужден был спорить о необходимости оставления Москвы; отправил камердинера на дачу в Сокольники, чтобы спасти два дорогих ему портрета — жены и императора Павла I; отобрал бумаги, которые хотел взять с собой; озаботился отправкой двух грузинских царевен, двух грузинских княжен и экзарха Грузии, брошенных в Москве начальником Московского дворцового управления П.С. Валуевым; принял множество просителей; отобрал 6 полицейских офицеров, которые должны были остаться переодетыми в Москве и доставлять ему сведения о происходивших там событиях[298]; под утро принял шталмейстера П.И. Загряжского, чье поведение во время вражеской оккупации станет столь скандальным; в 10 часов утра встретился с сыном Сергеем; наконец, стал участником трагической сцены убийства М.Н. Верещагина. Конечно, о зловещем совещании, где бы обсуждался план сожжения города, Ростопчин не поведал. О том, что такое совещание предположительно все же имело место, мы можем судить на основании только косвенных данных. Впервые о факте такого совещания уверенно написала дочь Ростопчина Н.Ф. Нарышкина, чьи воспоминания, написанные в 1860-е гг., были опубликованы только в 1912 г. Более того, реально в научный оборот их ввел только А.Г.Тартаковский в 1992 г. Напомним, что Нарышкина уверяла, будто «глубокой ночью полицмейстер (le maitre de police) Брокер привел с собой несколько человек из числа горожан и других чинов полиции». «Состоялось секретное совещание, — пишет она далее, — в кабинете моего отца, на котором присутствовали Брокер и мой брат; они получили точные инструкции (des instructions precises) о зданиях и кварталах, которые следовало обратить в пепел сразу же как только пройдут наши войска: они обещали все выполнить и сдержать слово; это не подтверждает мнения, будто разбойники или бандиты явились теми, кто поджог город, но это были люди, преданные своей родине и своему долгу»[299]. Среди этих людей Нарышкина назвала прежде всего квартального надзирателя П.И. Вороненко, который, по ее словам, уничтожил склады с зерном, барки, стоявшие на реке, также наполненные зерном, «и лавки, которые образуют форму базара, в которых были все товары, необходимые для обитателей Москвы». Нарышкина называет еще два имени из числа московских ремесленников, выполнивших приказ «об уничтожении складов, которые первыми должны были быть преданы огню». Этими людьми были Иван Прохоров, который был расстрелян французами, и Антон Герасимов, который исчез бесследно[300].

Следует обратить внимание на то, что Нарышкина все же была не первой, кто, опираясь на известный рапорт Вороненко на имя экзекутора Андреева, отверг идею об использовании Ростопчиным колодников для организации поджогов. Первым был А.И. Михайловский-Данилевский[301]. Из доклада Вороненко следовало, что 2 сентября в 5 часов утра по поручению Ростопчина он отправился «на Винный и Мытный дворы, в комиссариат и на не успевшие к выходу казенные и партикулярные барки у Красного холма и Симонова монастыря». После вступления в Москву неприятеля (это произошло, как мы уже знаем, в 3–4 часа дня) вплоть до 10 часов вечера он «по мере возможности» предал эти объекты огню.

Что же касается А.Ф. Брокера, то основная его «истребительная деятельность» пришлась на ночь с 1-го на 2-е сентября, когда он по приказу Ивашкина с командой «в казенных магазинах и в содержательской конторе» вплоть до 7 часов утра разбивал и разливал бочки с вином. В 7 утра он получил приказ Ивашкина явиться к дому обер-полицмейстера, «что у Красных ворот», вместе с командой для выхода из города. После чего выступил из города вместе со всей полицейской командой и пожарным инструментом по Калужской дороге[302].

По-видимому, совещание (а возможно, и не одно), о котором поведала Нарышкина, в ночь с 1-го на 2-е в действительности имело место. Брокер, который фигурирует в ее рассказе, вполне мог в течение ночи пару раз оторваться от увлекательнейшего занятия истребления бочек с вином и появиться в доме Ростопчина на Лубянке. Но вопрос об использовании острожников для организации поджогов скорее всего тогда даже не поднимался. Об острожниках попросту не вспоминали.

Ростопчин, поручив гражданскому губернатору Обрескову заняться эвакуацией заключенных в Рязань, занялся другими делами. Ивашкин, со своей стороны, также уже 1 сентября отдал приказ московскому коменданту утром 2-го сентября отправить «криминальных колодников» числом 529 человек из Тюремного замка с «хорошим конвоем» из расчета одного солдата на трех арестантов в Рязань[303], и был уверен, что эту заботу он со своих плеч сбросил. Ростопчин, как мы знаем, был занят массой других дел и, по-видимому, к утру 2-го полагал, что проблема с острожниками решается своим чередом.

В 6 утра Ростопчин собрал в доме на Лубянке совещание полицейских чиновников[304]. По-видимому, Ивашкин, которого столь тщетно разыскивали в это время Иванов и Вельтман возле Красных ворот, также на нем присутствовал. Судя по свидетельству Брокера, полицейская команда, которой было приказано утром 2-го собраться возле квартиры обер-полицмейстера, в 6 — начале 7-го утра собрана еще не была. Этим и объясняется тот факт, что Иванов с Вельтманом так и не смогли в тот день увидеть Ивашкина и получить от него ясные распоряжения.

Русский крестьянин. Рис. Дж. Аткинсона и Дж. Уокера. Конец XVIII в.

То, что произошло в ходе утреннего совещания в доме у Ростопчина, либо же сразу после него, точно восстановить вряд ли возможно. Полагаем, что идея об использовании арестантов Временной тюрьмы для организации поджогов на этот раз все же была высказана. А так как Ростопчину стало известно, что они все еще находятся в подвалах Временной тюрьмы, он, во изменение прежнего решения об освобождении под расписку только некоторых из них, приказал их всех выпустить на свободу, предварительно потребовав клятвы перед иконами в исполнении «патриотического долга». Осуществить эту миссию должен был не кто иной, как доверенное лицо московского главнокомандующего адъютант В.А.Обресков. Все это было сделано в то время, когда Вельтман безуспешно метался возле Красных ворот. В отсутствии Вельтмана начальником Временной тюрьмы оставался квартальный поручик Сретенской части Скрябин. Можно представить, сколь велико было удивление Вельтмана, когда, возвращаясь от дома обер-полицмейстера, он увидел, как по Мясницкой, «против Банковской конторы», Скрябин ведет «караул со всем конвоем из оной тюрьмы». Скрябин отрапортовал изумленному Вельтману, «что прислан был по приказанию от Его графского сиятельства господина главнокомандующего адъютант Обресков, который выпустил при себе всех содержавшихся из Временной тюрьмы колодников»[305]. К донесению Вельтмана, из которого мы и узнаем об этих событиях, прилагался «реестр» заключенных. Из него видно, что в ведении Вельтмана было 173 арестанта, часть из которых содержалась в Тюремном замке. Как мы уже убедились ранее, данные этого списка не всегда соотносятся с реестром содержавшихся в Бутырской тюрьме. Кроме того, в этом списке нет Верещагина и Мутона, которые до утра 2 сентября определенно содержались в «яме». По-видимому, этих двух арестантов Обресков сам и доставил в дом Ростопчина (точно известно, что В.А. Обресков присутствовал и при убийстве Верещагина, что произошло около 10 часов утра). В этом случае известные строки из воспоминаний Ростопчина определенно выглядят как преднамеренная ложь. Вот они: «Я спустился на двор, чтобы сесть на лошадь, и нашел там с десяток людей, уезжавших со мною. Улица перед моим домом была людьми простого звания, желавших присутствовать при моем отъезде. Все они при моем появлении обнажили головы. Я приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне купеческого сына Верещагина, автора наполеоновских прокламаций, и еще одного французского фехтовального учителя, по фамилии Мутона, который за свои революционные речи был предан суду и, уже более 3-х недель тому назад, приговорен уголовной палатой к телесному наказанию и к ссылке в Сибирь; но я отсрочил исполнение этого приговора. Оба они содержались в тюрьме для неисправных должников, и их забыли отправить с 730 преступниками как Московский губернии, так и всех тех, которые были заняты неприятелем. Преступники эти, которыми наполнили главную московскую тюрьму, ушли три дня тому назад (?! — В.З.), под конвоем одного батальона гарнизонного полка, и направились к Нижнему Новгороду. Человек 20 заключенных за долги, в особой тюрьме, были, по моему приказанию, объявлены свободными, и им растворили двери; кредиторов их в городе не было, и обстоятельства не благоприятствовали уплате долгов. Как же был я удивлен, когда впервые узнал, что эти должники превратились — в одном из наполеоновских бюллетеней — в легион из 500 человек, исполнивших мой план сожжения Москвы»[306].

Москва, 18 октября 1812 г. Худ. Х.В. Фабер дю Фор

Как мы знаем, Ростопчин неоднократно и категорически отвергал обвинения в свой адрес по поводу организации поджогов Москвы руками колодников, вероятно полагая, что действия сотни или полутора сотен не особо опасных уголовников или подозреваемых легко могут «раствориться» в огромном водовороте событий великого московского пожара. Ростопчин тем более был в этом уверен, что, по крайней мере, с самого начала полагал, будто вся опаснейшая братия колодников из Тюремного замка действительно была выпровождена из Москвы. 4 сентября 1812 г. он сообщал Кутузову о том, что арестантов, содержавшихся в Москве, было приказано «бывшему московскому гарнизонному полку всех» выпроводить, и «которые оным полком и выпровождены»[307]. 30 октября, уже после освобождения Москвы, явно реагируя на обвинения наполеоновских бюллетеней (а вероятно, и своих соотечественников) в использовании каторжников для поджога столицы, Ростопчин писал Вязмитинову, что все преступники, «как московской, так и присланные из занятых губерний» были в числе 620-ти (sic! — В.З.) отправлены под караулом в Нижний Новгород, «где они и теперь в остроге содержатся»[308]. Важно, что в этом письме Ростопчин уведомил только об арестантах, содержавшихся в Тюремном замке. То, что по его приказанию были выпущены заключенные Временной тюрьмы, он не скрывал.

Итак, арестанты Тюремного замка были все-таки уведены из столицы под караулом Московского гарнизонного полка?

Вернемся к рассказу смотрителя Бутырской тюрьмы Иванова, которого мы оставили утром 2 сентября возвращающимся от дома обер-полицмейстера «к своей обязанности» в полном недоумении. Солдат Московского гарнизонного полка он так и не дождался. Вместо этого «того ж утра часу в 11-м» в Тюремном замке появился плац-адъютант майор Кушнерёв и объявил Иванову приказ сдать «колодников сколько их есть имеющему прийти полку». Вскоре появился и «полк». Обрадованный Иванов спешно сдал всех 627 арестантов и колодников «под расписку» подпоручику Анисимову, «за коими поотдавал и весь бывший в замке караул», а сам «с малою бывшею у меня командою остался в замке».

Но и теперь, наконец-то избавившись от заключенных, Иванов продолжал оставаться в растерянности: не было дано никаких приказаний в отношении самого Тюремного замка. Между тем, Кушнерёв сообщил, что московский комендант с гарнизоном из города уже выступил и «что в Москве никакой команды нет». «В таком случае, — повествует Иванов, — не зная что предпринять, наконец решил я оставить замок и последовать всем выходом из Москвы вон». Итак, «в исходе 4-го часа пополудни с привратником унтер-офицером Сергеем Ивановым, лекарским учеником Алексеем Макаровым и тремя заплечных [дел] мастерами с семействами их и моим, отправился к Преображенской заставе». В самом же Тюремном замке из числа бывшей при Иванове команды остался унтер-офицер Изот Андреев, рядовой Матюшин с семействами, и «Лафертовской части пожарный служитель староста церковной Степан Слепнёв, холостой».

На этом мытарства Иванова не закончились. Достигнув села Покровского, Иванов и его люди услышали пушечные выстрелы, раздавшиеся из города. Вокруг началась паника, народ кричал, что в Москву вошли французы и надо спасаться бегством. В этой суматохе один из заплечных дел мастеров Алексей Коренев «неизвестно как в Москве отстал». Со всеми же остальными Иванов добрался до города Александрова, «где по истощении способов следовать куда-либо далее», оставил свою команду «впредь до востребования в ведении тамошнего городничего». Сам же отправился в город Юрьев-Польский и, «будучи крайне нездоров, остановился в оном, не зная настоящаго пристанища и [неразборчиво] способом продолжать путь куда-либо далее». Здесь Иванов «узнал по слухам», что его начальник Ивашкин «иметь изволили своё пребывание во Владимире, но и от то ж якобы выезжать намеревались». Поэтому Иванов, «долгом поставляя донести о себе», 19 сентября подготовил рапорт и приложил к нему другой, подготовленный ранее, 13 сентября, с описанием произошедших с ним, начиная с 1 сентября, событий. С этими рапортами Ивашкину был отправлен и список сданных под расписку поручику Анисимову колодников, а также ведомость расходов[309]. Из списка колодников видно, что всего под надзором Иванова был 631 человек, однако «из оного числа отпущено в части трубочистов 3, да отправлен в ордонансгауз за болезнию 1»[310]. Так что осталось 627 человек. Действительно, из документов видно, что еще 20 августа был «отправлен в ордонансгауз за болезнею» драгун Квашнин[311]. 1 сентября был отпущен в Пятницкую часть Фёдор Михайлов, трубочист, а 2 сентября — еще двое, — Иван Колесников (в Городскую часть) и «присланный из пожарной части» (в Тверскую часть) Мартын Тимофеев. Интересно, зачем перед самым выходом из Москвы понадобились в полицейские части арестанты-трубочисты? Чистить трубы? Скорее всего, как отмечали многие французские мемуаристы, для того, чтобы подложить в печи взрывчатые вещества.

Таким образом, ко 2-му сентября в Тюремном замке содержалось 627 человек (в это число входили и те несколько человек, которые числились во Временной тюрьме у Вельтмана).

Из последней записи в списке колодников находим и ответ на вопрос, какой такой «полк» привел к Тюремному замку 2 сентября подпоручик Анисимов, чтобы принять заключенных. То был «вновь сформированный под командою майора Никельгорста 10-й пехотный полк»[312]. Это безусловно подтверждается отношением Московской управы благочиния в 1-й департамент Московского надворного суда от 6 июня 1813 г.[313]

По-видимому, утром 2-го сентября у московского коменданта под рукой уже не оставалось никаких надежных воинских команд, и он поручил еще до конца не сформированному полку Московского ополчения отконвоировать арестантов Бутырской тюрьмы. Этот 10- й полк Московского ополчения только 29 августа получил 964 ружья, которых не хватило даже на половину его личного состава. Что же касается партии, которая была определена майором бароном Нительгорстом (вероятно, именно таким было правильное написание его фамилии) для конвоирования колодников, то о ее составе мы узнаем из рапорта самого командира полка, отправленном 9 сентября 1812 г. Кутузову. Партия состояла из командира поручика Кулакова, четырех унтер-офицеров, «рядовых старых 6, из рекрут рядовых 10, рекрут 284»[314]. Сей состав весьма примечателен (мы не считаем солдат тюремного караула). Один офицер, четыре унтер-офицера и шесть солдат должны были следить за тем, чтобы не разбежалось 294 рекрута и 627 арестантов, среди которых были отьявленнейшие преступники!

Сохранились ли какие-либо следы того, что какая-то часть арестантов смогла по дороге (скорее всего, даже ещё в Москве) «утечку учинить»? Еще Михайловскому-Данилевскому удалось в делах нижегородского губернского правления обнаружить документ от 3 октября 1812 г., из которого следовало, что 23-го сентября 10-й пехотный полк Московского ополчения доставил в Нижний Новгород «из числа 620, за убылью некоторых из них в пути» 540 человек арестантов[315]. Следовательно, по дороге «исчезло» более 80 арестантов! Если даже предположить, что часть из этих 80 человек составили больные, которых нельзя было конвоировать дальше, некоторое число заключенных определенно бежало.

Обращение к списку лиц, проходивших по процессу над поджигателями, организованному 24 сентября (н. ст.) французами, это предположение, похоже, подтверждает. Среди 16 «недостаточно изобличенных» значился Семён Иванов, 18 лет, обойщик, уроженец г. Масальска. В списке колодников Тюремного замка на 2 сентября также был некий Семён Иванов, дворовый человек госпожи Ивановой, уличенный в краже, и поступивший в Замок 13 августа 1812 г.[316] Но особенно примечательна фигура признанного виновным в поджогах и расстрелянного Ивана Максимова, старика 70-ти лет, назвавшегося лакеем князя Сибирского и уроженцем г. Козлова. В списках Бутырской тюрьмы был Иван Максимов, поступивший туда 11 июня 1812 г. и значившийся как «воспитанник» богадельни. В графе, где односложно характеризовалась причина ареста, было неопределенно записано: «в отлучке из богаделенного дому»[317]. Имена остальных, проходивших на процессе 24 сентября (н. ст.), в списках Тюремного замка не значатся (что, конечно, не исключает, что кто-то на «суде» вообще назвался не своим именем).

Знал ли Ростопчин о том, что часть колодников Тюремного замка разбежалась или, по крайней мере, догадывался ли он об этом? Этого мы, вероятно, уже никогда не узнаем. В любом случае, московский главнокомандующий не собирался использовать колодников Бутырской тюрьмы для организации поджогов. Ростопчин и так прекрасно знал, что в условиях анархии и грабежей, удаления «огнеспасительного снаряда», да еще и организации нескольких сознательно устроенных поджогов людьми Вороненко, а то и арестантами Временной тюрьмы, столица должна была загореться непременно. Не далее как в июне — июле 1812 г. он сам запретил жителям города «курить табак на улицах» в целях предохранения его от пожара, и повторил этот приказ 12 июля 1813 г., когда прежняя Москва, благодаря в том числе и его усилиям, уже благополучно сгорела[318].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Ф. В. Ростопчин

Ф. В. Ростопчин Ростопчин сидел в одном из парижских театров во время дебюта плохого актера. Публика страшно ему шикала, один Ростопчин аплодировал.— Что это значит? — спросили его, — зачем вы аплодируете?— Боюсь, — отвечал Ростопчин, — что как сгонят его со сцены, то

Сумасшедший Федька. Московский главнокомандующий граф Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826)

Сумасшедший Федька. Московский главнокомандующий граф Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826) С легкой руки Льва Николаевича Толстого московского главнокомандующего графа Федора Васильевича Ростопчина принято считать квасным патриотом и вздорным глупцом. «Этот

ИЗ АКАДЕМИКОВ В УГОЛОВНИКИ И ОБРАТНО

ИЗ АКАДЕМИКОВ В УГОЛОВНИКИ И ОБРАТНО В 1935 году Сталин дал следователю Молчанову указание, чтобы физик академик Абрам Федорович Иоффе фигурировал в показаниях по процессу об оппозиции. А когда ему доложили, что арестованный Федотов дал показания на Иоффе, Сталин сказал

Уголовники

Уголовники «Чудак-человек, чем заниматься глупостями, давай лучше вместе воровать», – уговаривал меня вор-рецидивист в расцвете лет и профессионального мастерства. Мы сидели в камере 71-го отделения московской милиции: я – на 15-ти сутках, куда попал с баптистского

Владимир Земцов Граф Ростопчин, уголовники и московский пожар 1812 года

Владимир Земцов Граф Ростопчин, уголовники и московский пожар 1812 года В понедельник, 2 сентября[30] 1812 года смотритель Московского тюремного замка Иванов поднялся очень рано. Днем накануне, в воскресенье, надворный советник Евреинов сообщил ему, что «есть распоряжение

Граф Ростопчин, уголовники и московский пожар 1812 года Владимир Земцов

Граф Ростопчин, уголовники и московский пожар 1812 года Владимир Земцов В понедельник, 2 сентября[30] 1812 года смотритель Московского тюремного замка Иванов поднялся очень рано. Днем накануне, в воскресенье, надворный советник Евреинов сообщил ему, что «есть распоряжение

Глава шестая. Воры в законе, лидеры преступных групп, уголовники

Глава шестая. Воры в законе, лидеры преступных групп, уголовники Разумеется, во Владимирской тюрьме отбывали наказание и уголовники всех мастей.Одним из ярких представителей криминального мира был, например, Василий Бабушкин (Вася Бриллиант), неоднократно отбывавший

2.1 Ф.В.Ростопчин и «дело Верещагина»

2.1 Ф.В.Ростопчин и «дело Верещагина» Около 10 часов утра 2 сентября[150] 1812 года, в день вступления неприятеля в Москву, возле дворца московского главнокомандующего Ф.В. Ростопчина на Лубянке (ныне ул. Б. Лубянка, 14) разыгралась кровавая трагедия. Ростопчин бросил на

Уголовники становятся «силовиками»

Уголовники становятся «силовиками» Именно жиганы и часть перешедших на их сторону уркаганов составляли первые революционные отряды, а затем начали дружно вливаться в ряды ЧК.Например, архивы Ростова свидетельствуют: «25 апреля 1917 года в Ростове состоялось первое