2.3 Московский муниципалитет: тяжкий путь коллаборцианизма

2.3 Московский муниципалитет: тяжкий путь коллаборцианизма

Деятельность муниципалитета и полиции, созданных в Москве Наполеоном, привлекала внимание многих исследователей. Возможно первым, кто написал об этом как историк и свидетель событий, был аббат Сюрюг. По его мнению, деятельность этих органов свелась к минимуму вследствие медлительности французской администрации и путанице, которая в тот период имела место[319]. Затем о муниципалитете и полиции писал участник событий французский военный историк Ж. Шамбрэ, который привел текст прокламации французского интенданта Москвы и Московской провинции Ж.Б.Б. Лессепса от 6 октября[320][321]. Кратко писали об этом известный мемуарист Э. Лабом и секретарь-архивист Наполеона А.Ж.Ф. Фэн[322]. В последующее время зарубежные авторы[323] обращались к этому вопросу весьма фрагментарно, используя, как правило, прежние, ранее известные, материалы. Пожалуй, только французская писательница русского происхождения Д. Оливье попыталась внести нечто новое, отметив, что оба воззвания муниципалитета (от 1 и 6 октября) были обнародованы накануне и сразу после визита генерала Ж.А.Б.Л. Лористона в ставку М.И. Кутузова.

Русская историография вплоть до появления работы А.И. Михайловского-Данилевского хранила молчание об этих органах, созданных оккупантами. Михайловский-Данилевский не только опубликовал обе прокламации Лессепса от 1 и 6 октября, но и дал оценку результативности этих структур как минимальную[324]. То же сделал и М.И. Богданович[325]. Важно отметить, что у Михайловского-Данилевского и Богдановича не было резкого осуждения тех людей, которые, чаще всего, не по своей воле вынуждены были служить в созданном оккупантами муниципалитете. В 1859 г. была опубликована часть воспоминаний А.Д. Бестужева-Рюмина и его донесение министру юстиции И.И. Дмитриеву, написанное в феврале 1813 г.[326] Бестужев-Рюмин не просто участвовал в работе муниципалитета, но и был товарищем городского головы. В 60-е гг. XIX в. были опубликованы списки членов муниципалитета (1866 г.), список иностранцев, уехавших из Москвы с Наполеоном (1868 г.), воспоминания московского француза Ф.Ж. д’Изарна (1869 г.), донесение М. Грацианского (Гратианского), протоиерея Кавалергардского полка, получившего разрешение от муниципалитета и французской администрации проводить в оккупированной Москве религиозную службу[327]. Эти публикации, а также общая атмосфера эпохи «великих реформ», вызвали появление в 1868 г. серьезной публикации Н. Киселева[328]. Автор попытался уточнить список лиц, участвовавших в деятельности муниципалитета, разобрался со структурой этих органов и осветил вопрос о работе Следственной комиссии, созданной по этому поводу. Общий настрой статьи Киселева был в духе манифеста Александра I от 30 августа (ст. ст.) 1814 г. и решения Государственного совета от 17 мая (ст. ст.) 1815 г., в которых почти все участники этих структур были оправданы или прощены. По мнению Киселева, главной целью формирования московского муниципалитета была организация интендантских операций, все же остальные функции муниципалитет и полиция использовали «для маскировки».

Менее детально, но с привлечением новых материалов (в частности, рапортов квартальных надзирателей), хотя и без ссылок на источники, с большим вниманием так сказать к личностной стороне событий, осветил этот вопрос А.Н. Попов в своей работе «Французы в Москве»[329]. Автор отнюдь не собирался осуждать москвичей, пошедших на сотрудничество с оккупантами, но попытался объяснить поступки большинства их вынужденной необходимостью и даже пользой для оставшихся в столице сограждан.

В 1879 г. вышли в свет воспоминания Г.Н. Кольчугина[330], члена муниципалитета, затем — переизданы воспоминания Бестужева-Рюмина и многих москвичей, остававшихся в столице во время оккупации. К столетнему юбилею 1812 г. отношение к московским «коллаборационистам» изменилось окончательно. В.Я Уланов (1912 г.) и П.П. Гронский (1912 г.)[331], работавшие с документами Сенатского архива, пришли к выводу о том, что эти люди были отнюдь не преступниками, но лицами, пытавшимися охранять соотечественников от насилий и грабежей! Пожалуй, только в книге С.В. Бахрушина (1913 г.)[332] все еще звучал прежний мотив о том, что муниципалитет и полиция были слабыми орудиями чужой воли. В советское время тема перестала пользоваться популярностью. Авторы либо вскользь упоминали муниципалитет и полицию[333], либо отмечали их минимальную эффективность в плане помощи оккупантам[334]. В постсоветское время ситуация стала меняться. В 1997 г. А.Ю. Андреев опубликовал интересные письма профессора X. Штельцера[335], хотя и имевшие явную цель оправдать себя как члена муниципалитета, но возбуждавшие искреннее сочувствие к их автору, оказавшемуся в тяжелейших обстоятельствах. В 2001 г. Е.Г. Болдина ввела в научный оборот целый комплекс неиспользовавшихся ранее материалов из Центрального исторического архива Москвы и составила максимально полный список лиц (143 человека), привлеченных к делу во время работы следственной комиссии[336]. Наконец, А.И. Попов в работе 2002 г. вновь попытался оценить эффективность созданных французами русских структур в Москве, солидаризируясь в своих выводах с авторами начала XX в.[337]

Тем не менее, несмотря на наличие обширной историографии, многие вопросы, относящиеся к истории московских органов власти при Наполеоне, на сегодняшний день исследованы слабо или не поднимались вовсе. К таковым мы относим:

1. Цели создания этих органов.

2. Время создания и обстоятельства самого процесса их формирования.

3. Мотивы, предопределившие сотрудничество российских подданных или тех москвичей, которые не приняли присягу на подданство России, с оккупантами.

4. Результативность деятельности муниципалитета и полиции.

Наконец, пришло время поставить вопрос и о том, в чём, собственно говоря, заключались характерные черты коллаборационизма периода Отечественной войны 1812 года.

Особенности возникновения муниципалитета и полиции в оккупированной Москве невозможно понять, не обратившись к той ситуации, которая сложилась накануне прихода армии Наполеона. Прежде всего, следует напомнить, как складывались отношения московского главнокомандующего Ф.В. Ростопчина с московскими иностранцам до прихода неприятеля. Они были более чем натянутыми и отличались со стороны русского градоначальника чрезмерной суровостью. На протяжении мая — августа 1812 г. Ростопчин публично наказал плетьми своего повара Теодора Турне (20 ударов), отправив его затем в Тобольск; француза Петинета (50 ударов), приказав отослать в Сибирь (его не успели отправить, оставив во Временной тюрьме); немецкого портного Шнейдера (30 ударов) и француза Токе (20 ударов), приказав отправить их в Нерчинск (это было заменено на ссылку в Вятку). Были отправлены «за дерзкие слова» в Пермь и Оренбург без публичного наказания плетьми поляки Овернер и Реут, в Сибирь «за агитацию против России» — француз Этьен Гиро и «иностранец» Чернин, а в Пермь — давний недруг Ростопчина доктор А. Сальватори[338].

20-21 августа в Москве было арестовано 40 «подозрительных» иностранцев — французов, немцев, итальянцев (среди арестованных оказалось даже 2 еврея), которые служили в Москве врачами, поварами, музыкантами, учителями, танцмейстерами и актёрами. Были среди них и купцы. Вместе с 40 арестованными выразили желание отправиться ещё 4 женщины с детьми. Предполагалось арестовать ещё как минимум 6 человек, но сделать это по разным причинам не удалось[339].

Как уже знаем, Ростопчин сознательно и последовательно возбуждал в московской черни недоверие и неприязнь ко всем иностранцам, проживавшим в Москве. Хотя он и писал в воспоминаниях о том, что ему удалось предотвратить массовое побоище москвичей-иностранцев незадолго до вступления в город Наполеона, но сама атмосфера, в которой такой заговор смог бы иметь место, была создана самим московским градоначальником[340].

Не меньшей противоречивостью отличалась деятельность Ростопчина и в отношении русского населения столицы. Вплоть до 2 сентября (ст. ст.) Ростопчин не хотел выдавать разрешений на выезд из города не только иностранцам, но и многим москвичам (можно было выехать только членам их семейств). Впоследствии он будет ссылаться на то, что его ввел в заблуждение М.И. Кутузов, уверявший, будто будет защищать Москву непременно. Но, ссылаясь на Кутузова, Ростопчин сам же и утверждал, что «повеление оставить Москву… произвело бы бунт, со всеми бедственными его последствиями…»[341]

Провоцируя московское простонародье на «патриотический порыв», но сдерживая его до поры до времени, в самый канун вступления неприятеля в Москву Ростопчин посчитал, что час, наконец, пробил. Призыв к москвичам собраться на Трёх горах, раздача оружия из Арсенала всем желающим, освобождение заключенных из Временной тюрьмы с предварительной клятвой в том, что они подожгут город, организованный полицией поджог ряда объектов города вечером 14-го и в ночь на 15-е сентября (ст. ст.), наконец, зловещая расправа над Верещагиным, — всё это не просто привело к экзальтации патриотических чувств московской черни и уголовников, но и к уничтожению имущества покинувших Москву или оставшихся в ней добропорядочных граждан.

Атмосфера вседозволенности, соединенная с пьяным патриотизмом, как нельзя лучше была воспринята подонками русской столицы. Служители Воспитательного дома, таская водку ведрами, перепились все (главный надзиратель И.А. Тутолмин их «бил, а вино лил»), все солдаты, состоявшие при Вотчинном департаменте, где служил будущий товарищ городского головы Бестужев-Рюмин, «были пьяны и вышли из повиновения; вахмистр Гурилов упал из окна и убился до смерти»[342]. К ужасу и негодованию профессора Штельцера, будущего члена муниципалитета, оказались пьяны и все русские служители университета, оставшиеся в городе для сохранения казенного имущества…

В Москве было брошено огромное количество русских раненых, в том числе таких, которые были транспортабельны. Немало служителей больниц, движимых чувством сострадания, решили при них остаться. «Все начальники выехали», — в сердцах писал вдовствующей императрице Марии Фёдоровне аптекарь Шеременьевского странноприимного дома, который остался по своему почину, дабы ухаживать за брошенными ранеными офицерами и 32-мя бедняками в богадельне[343]. Самым страшным действием Ростопчина стало дикое убийство Верещагина.

Благопристойные москвичи в панике наблюдали за этим разгулом вседозволенности, спровоцированной Ростопчиным. «Я сейчас видел, что по улицам пьяные таскают мёртвое тело», — с ужасом поведал Бестужеву-Рюмину один из чиновников Вотчинного департамента 14 сентября[344].

Таким образом, становится понятным, кого и чего должны были более бояться добропорядочные москвичи, оставшиеся в Москве после ухода русских войск: наполеоновских солдат или оказавшихся на свободе уголовников и разгулявшейся пьяной московской черни, вдохновленной Ростопчиным.

14 сентября, в день вступления в Москву, французское командование издало «объявление» для московских обывателей с рядом требований. Об этом мы уже писали в 1-й главе, отметив, что сил для наведения порядка у коменданта города Дюронеля оказалось совершенно недостаточно.

Только 16 сентября Наполеон приказал принять «верховное командование над городом Москвой» маршалу А.Э.К.Ж. Мортье. В качестве полицейских сил ему было предложено использовать войска «своего корпуса», т. е. Молодой гвардии[345]. Под начальством Мортье как генерал-губернатора Москвы должен был быть военный комендант генерал Э.Ж.Б. Мийо и штабные полковники М.А.Ж.Ф. Пютон и А.Н.Ж. Тери, а 20 военных комендантов «commandants d’arm.es» должны были руководить 20-ю районами города[346].

Как видим, при вступлении в Москву французское командование целиком полагалось на свои силы и не рассчитывало на русских жителей. Тем не менее, не исключено, что идея образовать муниципалитет возникла у Наполеона уже тогда. Маркиз АД. Пасторе, интендант Витебской провинции, который в Москве не был, но был достаточно информирован о событиях, которые там происходили, утверждал, что император после въезда в русскую столицу, пораженный её пустынностью, спросил главного интенданта Великой армии М. Дюма, позаботились ли образовать муниципальное правление? Дюма ответил отрицательно. Тогда Наполеон приказал позвать человека, которого заметил в окне, когда въезжал в Кремль (им оказался аптекарь). Однако беседа с аптекарем ничего не дала. Наполеон приказал Дюма тем же вечером (15-го сентября — ?) принести ему для подписи бумагу об устройстве московского муниципалитета. Хотя Дюма, по мнению Пасторе, заготовил такую бумагу, в те дни не нашлось людей, которые могли бы войти в муниципалитет[347]. Если сообщению Пасторе можно верить (а мы полагаем, что это так), то очевидно, что начавшиеся пожары заставили отложить идею организации муниципалитета и полиции.

Важным вопросом, который до сих пор остается не решенным, является вопрос о времени образования московских муниципалитета и полиции. Михайловский-Данилевский считал, что это произошло не ранее 29 сентября[348]. К концу 20-х чисел сентября относил это событие и А.Н. Попов. Е.Г. Болдина при разрешении этого вопроса обратила внимание на провозглашение Лессепса от 1 октября и на 22-й бюллетень Наполеона от 27 сентября, где было заявлено об образовании муниципалитета[349]. Все остальные авторы обходили этот вопрос молчанием. Насколько проясняют эту проблему сохранившиеся документы?

Первое воззвание Лессепса, ставшего «интендантом города и провинции», о начале функционирования муниципалитета было действительно обнародовано 1 октября 1812 г.[350] Но вот с полицией дело обстояло иначе. Объявление о создании police general за подписями Пюже и Виллерса появилось только 12 октября![351] Вместе с тем, судя по всему[352], работа по созданию полиции, как и муниципалитета, началась вскоре после возвращения Наполеона из Петровского, возможно, с 20 сентября[353]. Первоначально эта работа находилась исключительно в ведении Мортье и генерала Мийо. В начале 20-х чисел получил своё назначение и Лессепс[354]. Однако в те дни внимание французской администрации оказалось сосредоточено на организации знаменитого процесса над «поджигателями», который состоялся 24 сентября в доме кн. Долгоруковых на Покровке (ныне Покровка, 4). Важно отметить, что именно в этом доме будет размещаться и «московская полиция»! «Московский муниципалитет» находился также недалеко — на Покровке в доме П.А. Румянцева (на углу Армянского пер. и Маросейки). Уже это обстоятельство не может не навести на мысль о том, что организация муниципалитета и полиции составляли элемент комплекса мероприятий, имевших целью отвести от Великой армии любые подозрения в организации уничтожения Москвы[355].

Есть ли возможность точно определить дату образования муниципалитета и полиции? В Центральном историческом архиве Москвы имеется «Дело о наведении справки о русских чиновниках, находившихся на службу у Наполеона»[356]. Среди прочих материалов в деле содержатся оригинальные записи показаний, снятых людьми московского обер-полицмейстера П.А. Ивашкина по требованию Ростопчина в июле 1814 г. с ряда бывших членов французского муниципалитета — с П.И. Находкина, И.К. Козлова, И.П. Исаева, В.Ф. Коняева, П.И. Коробова, Я.А. Дюлона и купца Котова (Имя купца Котова встречается в материалах Следственной комиссии и в решении Комитета министров, но его нет в списках муниципалитета и полиции). Эти материалы проясняют поднятый нами вопрос.

24 сентября (в день процесса над «поджигателями»!) Лессепс приказал московскому купцу Дюлону, с которым он был хорошо знаком и в доме которого первоначально остановился, пригласить нескольких известных Дюлону уважаемых москвичей, оставшихся в городе. Такое же поручение было дано Лессепсом и Виллерсу. Именно Виллерс известил П.И. Находкина «в том, что он, Находкин, избран французским правительством в учреждаемом муниципалитете или городском правлении головою и он же, Виллерс, приказал ему явиться к оному купцу Дюлону»[357]. Вероятно во время разговора Виллерса с Находкиным в доме последнего, туда зашли купцы Козлов и Исаев. После чего сам Находкин, его сын, Козлов и Исаев отправились к Дюлону. Другие купцы — Коняев и Коробов — также «были собраны по повестке, а от кого, не знают, к тому Дюлону в дом», в котором уже «было разного звания людей в достаточном числе»[358].

После того, как Дюлон собрал русских купцов у себя в доме, он «приказал идти… к французскому генералу Лессепсу»[359]. Там они были собраны в «особую комнату». Дюлон составил список собравшихся («всех переписал») и объявил, кто в какой должности будет состоять в организуемом французами муниципалитете («назначил их каждому должности»). Как показал позже П.И. Находкин, он, услышав, теперь уже от Лессепса, что назначается «гражданским головою», попытался отказаться от должности, «но Лессепс сказал, что отменить сего нельзя», так как в противном случае «будет с ними худо»[360].

По вполне понятным причинам, во время дознания, организованным людьми Ивашкина, Дюлон отрицал свою ключевую роль в этих событиях. В решении Следственной комиссии говорилось, что «по показанию же Дюлона эти купцы сами собрались к нему в дом без всякого их призыва вошли с ним к Лессепсу, также сами по себе без всякого приказания»[361]. Люди Ивашкина провели очные ставки, и показания Дюлона были опровергнуты другими членами бывшего муниципалитета.

Таким образом, с большой долей уверенности можно сказать, что организация муниципалитета состоялась 24 сентября, в день процесса над «поджигателями». (Интересно, что российские власти, организовавшие следствие над лицами, участвовавшими в деятельности муниципалитета и полиции, в определении даты начала работы этих органов основывались на известной прокламации за подписью Лессепса от 1 октября 1812 г., тем самым оправдывая подследственных).

Что же касается полиции, то её формирование шло параллельно с созданием муниципалитета, но как бы «вторым эшелоном». Муниципалитет рассматривался по отношению к полиции как первостепенный орган. Об образовании полиции было объявлено в провозглашении от 1 октября за подписью Лессепса одновременно с объявлением о создании муниципалитета[362]. Известно, что Гюят (Гюйят, Huet), владелец типографии, в которой печаталось провозглашение Лессепса от 1 октября, ещё 27 сентября просил французское командование уволить его от должности полицейского комиссара в связи с большим объемом работ по типографии[363]. Так что к 1 октября, когда было объявлено о создании полиции, работа по её организации уже шла.

Вместе с тем, как ни странно, 12 октября появилось новое объявление о создании «police general», на этот раз за подписями Пюже и Виллерса. В этом «извещении» наконец-то сообщалось, что «всеобщая полиция учреждается в доме Долгорукова на Покровке в приходе Успения. Канцелярия открыта будет каждодневно от 8 часов утра до 7 вечера. Генерал-комиссары или полицмейстеры давать будут каждодневно аудиенции по утру от 9 до 10, а ввечеру от 3 до 5 часов, кроме воскресенья»[364]. Всё это свидетельствует о том, что, в отличие от, во многом, формального создания муниципалитета, деятельность полиции организовать оказалось труднее.

Что представляли собой муниципалитет и полиция в организационном отношении? Сохранился документ, который, по всей видимости, и был представлен 24 сентября для «одобрения» растерянным и напуганным членам «муниципалитета». Он называется «Временные должности предварительной московской муниципальности». В нём обозначены задачи из 12 пунктов: 1. Обеспечение квартирования войск. 2. Обеспечение города продовольствием. 3. Забота о госпиталях. 4. Вспомоществование «бедным». 5. Содержание улиц, дорог и мостов. 6. Обеспечение безопасности и спокойствия. 7. Ведение «наказательною полициею и мирным содействием». 8. Проведение дважды в неделю заседания муниципального совета, на котором должны обсуждаться меры по реализации задач деятельности муниципалитета. 9. Помощь в работе «мастеровых, какой бы нации ни были, назначением им места, где бы им можно было вольно заниматься их рукоделием и работой и платежом за их труды». 10. Проведением богослужений в церквях. 11. Поиском средств для функционирования городских служб и «содержания жителей оного». 12. «Укратить беспокойствие обывателей, ободрить их на предбудущее время и возвратить всеобщее доверие, которое есть единственное средство, чтоб усладить их участь». Документ был за подписью Лессепса, одобрен Мортье и помечен 24 сентября 1812 г.[365]

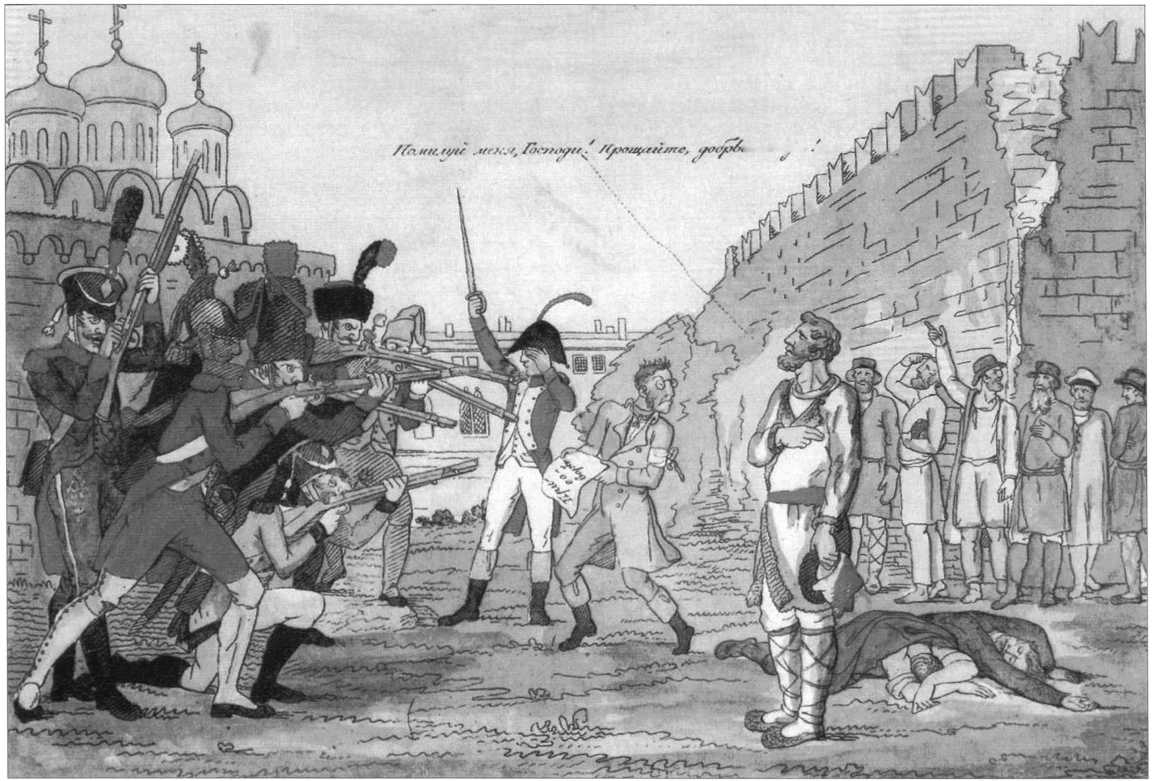

Дух неустрашимости русских. Раскрашенная гравюра И. Иванова (?). 1813 г. В центре с белой повязкой — частный пристав московской полиции, созданной оккупационными властями

По-видимому, тогда же, 24 сентября, была в основном определена структура муниципалитета. Во главе его был городской голова — Пётр Иванов Находкин. Сам муниципалитет разделён на 6 отделений (французы называли их bureaux), которые возглавлялись товарищами головы. Состав отделений был таким: 1. Надзор за содержанием дорог, улиц и мостовых (товарищ головы Я.А. Дюлон; помощники — Г. Фе, И.П. Исаев, В.Ф. Коняев). 2. Надзор за госпиталями «и попечение, чтобы Богослужению было уважение» (товарищ головы П.И. Коробов; помощники — Г.Н. Кольчугин, И. Кульман, И.К. Козлов). 3. Надзор за «состоянием ремесленников и назначение им удобного места для беспрепятственного занятия своею работою» (товарищ головы Е. Меньян (Маньян); помощники — П.П. Находкин, Арбильон (Лардильон), X. Донорович; позже — И. Переплётчиков). 4. Обеспечение размещения войск и квартирования (товарищ головы Ф. Фракман; помощники — Ф. Брион (Бриан), А. Келлер, В.Ю. Бородин). 5. Общая безопасность, спокойствие и правосудие (товарищ головы Н.Н. Крок; помощники — X. Штельцер, Е. Мерман, И.П. Дронов). 6. «Продовольствие бедных и попечение больных» (товарищ головы А.Д. Бестужев-Рюмин; А.Я. Конюхов, И. Переплётчиков, А. Сущов)[366].

Структура и состав полиции также, в целом, достаточно известны, но столь же не всегда очевидны в деталях. Как указывалось в воззвании Лессепса от 1 октября, «городовая полиция учреждена по прежнему положению»[367]. Во главе полиции было 2 главных (генеральных) комиссара (обер-полицмейстера): Ф. Виллерс и Пюжо. Вся территория города была разделена на 20 участков, во главе которых были участковые комиссары (приставы). Ими были: Е. Паланж, Ф. Реми (Рема), И. Бушот, И. Визар, Д. Фабер, Е.(Ж.) Лаланс, Л. Смирнов, А.М. Прево, М.И. Марк, Ф. Ребе, П. Мерсан, У.(Г.) Дро(з), К. Лассан, Н. Борн, И. Чернич, М.С. Мартемьянов, Дамур, Ш(т)рок, П. Морель, Шауверт[368].

Имелось также от 19 до 21 комиссарских помощника (среди которых встречается даже один вольноотпущенный и один дворовый человек) и 4 или 5 переводчиков.

Социальный и национальный состав этих органов был в своё время проанализирован В.Я. Улановым[369], который исходил из числа 87 лиц, принимавших участие в управлении. Получалось, что в муниципалитете и полиции было более 20 иностранных подданных, 15 чиновников разных рангов, 15 купцов и детей купеческих, 4 военных в отставке, 4 учёных (1 профессор, 1 магистр и 2 учителя), 2 дворовых человека и 1 вольноотпущенный.

Знаками отличия членов муниципалитета должна была стать красная лента через правое плечо и красная лента на левом рукаве. Городской голова, кроме того, должен был носить и белый пояс. Однако, как отмечалось в провозглашении Лессепса от 1 октября, «вне отправлений своей службы» члены муниципалитета должны были только «носить перевязь на левой руке из красной ленты»[370]. Частные приставы должны были получить «белые через руку ленты». Но, как понимаем, реально вариации были различные. Так, как только Лессепс склонил Кольчугина к участию в работе муниципалитета, ему сразу «перевязали на левую руку алую ленточку». О красной ленте через плечо он не упоминает. И наоборот, Бестужев-Рюмин ленту на руке не носил, так как «не мог достать (?! — В.З.), а когда выходил со двора», то «имел на себе под шинелью перевязь красную по камзолу (фрака не было)». Эту перевязь он «сделал из ленты ордена Св. Александра Невского, доставшейся по наследству от деда и служившую по рождении мне в пеленах свивальником»[371]. По словам Бестужева-Рюмина, «французы высказывали большое уважение к сему знаку» и он смог благодаря этому «человек пять на улице защитить от грабежа». Любопытно, что российские власти в дальнейшем нередко расценивали шарфы через плечо и ленты на рукавах как знаки французских орденов, которыми члены муниципалитета и полиции были пожалованы![372]

Наконец, на воротах домов муниципалов крепился «билет», дабы защитить их жилища от разграбления и легко найти их, либо французской администрации, либо москвичам. В частности, у Бестужева-Рюмина была на воротах прибита надпись: «Logement d’adjoint au maitre de la ville» («Резиденция помощника городского мэра»).

Обстоятельства, при которых российские подданные, купцы и чиновники оказались в составе органов управления оккупированной Москвой, а затем вынуждены были «служить», примечательны. В большинстве случаев (но, конечно, далеко не во всех) эти обстоятельства не оставляли людям иного выбора, и эти люди пытались либо максимально ограничить своё участие в деятельности муниципалитета и полиции, либо же, несмотря на явную опасность быть в дальнейшем обвиненными в измене, стремились сохранить верность человеческому и гражданскому долгу. Обратимся к нескольким примерам.

Пётр Иванович Находкин, вскоре после перенесённых испытаний, в 1818 г., умерший, купец 1-й гильдии, был вынужден под угрозами принять должность городского головы (его сын, Павел Петрович, станет членом городского правления). Московский француз эмигрант д’Изарн, не замешанный в деятельности созданных французами органов, так описал поступок Петра Находкина, «очень храброго человека», при утверждении его в должности. Он явился «со всем муниципалитетом» к Лессепсу и «очень неожиданно» сказал: «Ваше превосходительство! Прежде всего я, как благородный человек, должен сказать вам, что не намерен делать ничего, противного моей вере и моему государю». Несколько удивленный Лессепс поспешил заверить, что «единственною их обязанностью будет смотреть за благосостоянием города»[373]. Когда, после оставления французами Москвы, передовые части русских войск начали входить в город, П.И. Находкин встретил майора Гельмана, командира Московской драгунской команды, который в те дни представлял возвращавшуюся городскую власть, в доме, где располагался муниципалитет, и «в присутствии своих товарищей» сдал все бумаги. При этом он заявил Гельману, «что хотя от Лессепса было ему приказано внушать жителям Москвы и окрестностей доверие к новому правительству прокламациями от городского правления, но он предложил это сделать самому Лессепсу»[374].

Григорий Никитич Кольчугин, член городского правления, ответственный за надзор за богослужением и оказание помощи бедным. Он был сыном черниговского крестьянина, который вёл книжную торговлю вместе с Н.И. Новиковым. Сам Григорий Никитич воспитывался вместе с детьми сенатора Обрескова, знал несколько языков, был близок к «московским мистикам», которые были подвергнуты гонениям со стороны Ростопчина. К 1812 г. он был купцом 2-й гильдии и занимал должность гоф-маклера в Коммерческом банке. Обремененный большим семейством (в 1812 г. у него было 8 детей), он оказался в трудном положении. Позднее в своей оправдательной записке он вполне убедительно (и это подтверждается другими материалами) объяснил обстоятельства, заставившие его остаться в Москве. Во-первых, сыграли свою роль «уверения начальства через печатные афиши», что Москва не будет сдана. Во-вторых, паспорта на выезд было разрешено выдавать только жёнам и детям. В-третьих, его держала в городе болезнь отца. В-четвертых, у него самого (а также и его отца) было много в наличии казенного товара (на 50 тыс. руб.), а на руках, как у гоф-маклера, находились документы на очень значительные суммы. Наконец, в-пятых, Кольчугин располагал значительным собственным движимым и недвижимым имуществом, которое невозможно было эвакуировать[375]. Как справедливо пишет Кольчугин, московское начальство и полиция фактически бросили москвичей «на произвол судьбы», выбыв из города сами. Все усилия Кольчугина с началом оккупации и пожаров оказались направлены на то, чтобы сберечь имущество от огня и разграбления (дом Кольчугина был на Покровке, близ дома кн. Трубецкого), для чего он и попросил у французских офицеров, которые стояли постоем, защиты. Затем, в один из дней некий француз, направленный Лессепсом, в сопровождении двух солдат проводил Кольчугина к московскому интенданту, который заявил, что Григорий Никитич «избран в муниципалитет». Кольчугин слёзно начал упрашивать избавить его от этого, ссылаясь на престарелых родителей и многочисленное семейство. В ответ на тирады русского купца Лессепс ответил просто: «Что ли вы много разговорились? Разве хотите, чтоб я об вас, как об упрямце, донёс моему императору, который в пример другим прикажет вас расстрелять?»[376] Выбирать не приходилось.

Иван Кульман, надворный советник, старший штаб-лекарь Московской управы благочиния, ставший членом городского правления и осуществлявший надзор за богослужением и больницами. О его судьбе поведала фрейлина М.А. Волкова в одном из писем В.И. Ланской. «Не будучи извещен полицией о сдаче Москвы, он остался в городе. В первые же три дня по вступлении французов его ограбили, сожгли его дом — словом он всего лишился. В лохмотьях, питаясь тем, что французы выбрасывали на улицу, в отчаянии он просил принять его в лекаря в один из наполеоновских госпиталей»[377]. Волкова отзывалась о нём исключительно как о честном и бескорыстном старике. Сам он так описал своё назначение: «Когда всё горело и ни откуда защиты не было, я стал искать какой бы то ни было службы во французской армии… Не прошло двух дней как я был вызван к начальнику города Москвы — он мне повязал алую ленту на левую руку и сказал: “Господин Кульман назначен членом муниципального совета городской коммуны Москвы, следовательно советником”»[378].

История донесла до нас обстоятельства жизни французского эмигранта, отставного офицера русской службы д’Оррера (d’Horrer). После тяжких мытарств первых дней оккупации семейство д’Орреров нашло приют в доме, где остановился генерал А.Б.Ж. ван Дедем ван де Гельдер[379]. После нескольких дней пребывания в этом доме генерал спросил: «Виделись ли вы с Лористоном, Лессепсом или маршалом Мортье?» На отрицательный ответ д’Оррера генерал заметил, что таким образом действий он, д’Оррер, бросает на себя подозрение. д’Оррер отвечал: «Я принял русское подданство, присягал русскому императору, а потому не могу считать себя французом». «Это внушит ещё большее подозрение», — возразил ему ван Дедем и на следующее утро отправил д’Оррера с письмом к министру-государственному секретарю графу П.А.Н.Б. Дарю. «Если не исполните этого поручения, то пеняйте сами на себя», — заявил генерал. Дарю, вначале приняв д’Оррера очень ласково, вскоре начал его запугивать, подчеркивая, что тот, как и вся его семья, эмигранты, и что «французские законы против них». «Подите и подумайте», — сказал Дарю на прощание[380]. д’Орреру всё-таки удалось избежать участия в муниципалитете и полиции. Мы не обнаружили его имени ни в одном из списков чинов этих органов.

Наряду с теми членами муниципалитета и теми чинами полиции, поведение которых оказалось, по нашему убеждению, безупречным, существовала и особая категория тех, чья деятельность не может не вызывать вопросов и сегодня. Таких людей оказывается немало.

Алексей Дмитриевич Бестужев-Рюмин, надворный советник, служивший в Вотчинном департаменте, стал товарищем городского головы. Он остался в Москве с целью сохранения архива Вотчинного департамента, находившегося на третьем этаже Сенатского здания в Кремле, и который не был своевременно вывезен из города. 15 сентября по своей инициативе Бестужев-Рюмин обратился к Наполеону с просьбой о сохранении архива. Как явствует из материалов следствия, французский император Бестужева-Рюмина не принял, а «спросил его через секретаря Марета: кто он таков?»[381] Тем не менее, Наполеон приказал принять меры к сохранности архива. Однако после выезда Наполеона из Кремля в Петровский замок, Бестужеву-Рюмину было приказано Кремль покинуть. При этом Бестужев был сам ограблен. Обремененный семейством (жена, 12-летний сын и младенец 7 недель), он вынужден был скитаться по горящей Москве без пристанища и пищи. 18 сентября на Тверской улице Бестужев встретил кортеж Наполеона и обратился с просьбой о помощи. Император отдал распоряжение секретарю-переводчику Лелорнь д’Идевилю оказать помощь. Бестужева разместили в доме кн. Одоевского близ Покровского монастыря под покровительством подполковника фон Зейдена Нивельта. 28 сентября Бестужеву было приказано явиться к генералу Мийо, который, в свою очередь, вручил «записку явиться к Мортье». Мортье «был очень ласков», выразил сожаление о том, что Бестужеву пришлось испытать столько страданий, а затем предложил одежду и деньги. Бестужев от денег, как он уверял после, решительно отказался. После этого маршал заявил, что в Москве учреждается «отеческое градское правление (Municipalite Paternelle), в котором, по собственной воле его императора» должен присутствовать и Бестужев. Алексей Дмитриевич стал отказываться. Мортье настаивал, убеждая, что этот орган учреждается «не в пользу французов», а с целью защиты «несчастных соотечественников от грабежа, насилия и обид». В подтверждение своих слов Мортье показал «инструкцию к учреждению муниципалитета», где действительно так и говорилось о его целях. Бестужев согласился[382].

Следственная комиссия пришла к выводу, что «во время исправления им сей должности, действовал он, как видно из дела, наравне с другими членами муниципалитета и особенных услуг его неприятелю по исследованию не обнаружилось; но он навлек на себя крайнее подозрение тем, что по изгнании уже неприятеля из Москвы, не только не явился с прочими к вошедшему в оную российскому генералу Иловайскому 4-му, но 12 октября (ст. ст. — В.З.) и совсем выехал из сей столицы в деревни братьев своих и гр. Бобринского; в Москву же не прежде возвратился как 22 ноября (ст. ст. — В.З.) и то потому только, что узнал из газет о донесении генерал- майора Иловайского Его и.в. о том, что он Бестужев Рюмин скрылся…» Как видно, в ответ на эти обвинения Бестужев-Рюмин стал говорить, что был вынужден покинуть Москву в связи «с ограблением и наготой». Однако следствие, проверив эти слова и убедившись, что это было далеко не так (Бестужев прибыл из Москвы в деревню с обширным скарбом), стало сомневаться и в его показаниях на предмет контактов с оккупационными властями. В конечном итоге, хотя с Бестужева и были сняты обвинения в измене, но (как полагаем, в виде наказания за дачу ложных показаний) на него была возложена обязанность возместить сумму в 8 тыс. 221 р. 91 коп. за утраченное казенное имущество[383].

Ещё большие сомнения вызвали у комиссии обстоятельства деятельности Христиана Штельцера, надворного советника, профессора Московского университета, ставшего членом городского правления. Версия самого Штельцера, доступная нам благодаря его письму к министру народного просвещения А.К. Разумовскому и письму к ректору Московского университета А.И. Гейму[384], во время следствия оспаривалась как ректором, попечителем университета Т.С. Голенищевым-Кутузовым, так и другими коллегами. Повидимому, отношения Штельцера с начальством и коллегами по службе и ранее были неровными, а его попытки оправдаться перед Следственной комиссией, прибегнув к полуправде, еще более возбудили подозрения и неприязнь к его особе[385]. Имея в виду эти обстоятельства, попытаемся все же понять, как этот человек попал в муниципалитет.

Как ни странно, но ремарки о скромной особе Штельцера оказалось в воспоминаниях, по крайней мере, двух чинов Великой армии. Во-первых, 14 сентября он, сытно накормив шестерых баварских солдат, пообщался с Альбрехтом Муральтом, обер-лейтенантом баварского 5-го шеволежерского полка. Во время беседы с офицером Штельцер убедительно говорил о предстоящем поражении французов[386]. Тем же вечером Штельцер разговаривал с Дарю и Дюма, которые посетили здание Московского университета. Воспоминания Дюма, в которых говорится об этом событии, убеждают в том, что Штельцер был обеспокоен почти исключительно сохранностью имущества университета[387]. По-видимому, 28 сентября гофмаршал императорского двора Ж.К.М. Дюрок вызвал Штельцера к себе. «После многочисленных любезностей, — писал профессор ректору Гейму, — он (Дюрок. — В.З.) предложил мне, от имени императора, должность начальника юстиции в Москве, с обещанием впоследствии назначить меня в его немецкие провинции. Я решительно отказался от этого, поскольку, как я сказал, будучи должностным лицом моего императора, без выхода в отставку не могу поступить на чужую службу. Как мне показалось, это было воспринято хорошо, по крайней мере, меня отпустили весьма дружелюбно. Два дня спустя генерал-интендант граф Дюма сказал мне: император полагает, что мне следует, по крайней мере, войти в муниципалитет, поскольку иначе с господами нельзя. Это были его собственные слова. Он сказал при этом, что, в противном случае, Его Величество предпримет неприятные для меня меры, потому что теперь у меня уже нет никаких оправданий. То же самое, только несколько более грубо, сказал мне в тот же день городской интендант Лессепс, подлый и жалкий человек[388]. Но когда меня пригласил сам муниципалитет, то у меня не было больше сомнений, ведь я определенно служил городу, а не врагу, и благодаря мужеству и решительности мог сделать много добра. Я взял на себя заботу об общественном спокойствии и безопасности и нёс бремя не на заседаниях (Штельцером оказались подписаны протоколы четырех заседаний муниципалитета. — В.З.) или иных предприятиях, а только бегал по улицам туда и обратно, спас больше сотни человек от грабежа и насилия»[389]. В целом, у Следственной комиссии не нашлось достаточных оснований опровергнуть эти слова Штельцера.

Красные ворота (Вид Красных ворот и Запасного дворца). Худ. Ф.Я. Алексеев и ученики. 1800-е гг.

Однако Штельцеру ставился в упрек факт благосклонности к нему маршала М. Нея, который однажды даже выделил для безопасности профессора, его семьи и скарба солидный эскорт в 15 рядовых при одном офицере. Эти обстоятельства сам Штельцер описывал так. В самый канун вступления войск Наполеона в Москву Штельцер сумел вывезти жену и, видимо, двух дочерей в Горенки, имение графа А.К. Разумовского, который покровительствовал московской профессуре. Вскоре в этом селе стало небезопасно оставаться, и жена с дочерьми перебрались в Богородск. Но в ночь с 4 на 5 октября туда неожиданно вошли войска маршала Нея. Благодаря мужеству и самообладанию жены Штельцера Ней проявил великодушие, вызвав профессора в Богородск и оказав помощь в возвращении семьи в Москву (по пути в Москву семья Штельцера на два дня задержалась в Горенках). По-видимому, действительно, у Штельцера не оставалось выбора: пытаясь спасти университетское и свое собственное имущество, а также обеспечить безопасность семьи, он должен был целиком положиться на покровительство оккупантов. И всё же… Во время следствия Штельцер не смог избегнуть искушения исказить некоторые факты, связанные с, якобы, невозможностью выезда из Москвы, вследствие чего ему в конечном итоге пришлось покинуть Россию.

Не состояли в муниципалитете или в полиции, но были привлечены к следствию по подозрению в сотрудничестве с оккупантами коллежский асессор Ф.И. Корбелецкий, отставной действительный статский советник П.И. Загряжский, надворный советник Г.Ф. Вишневский. Все трое в дальнейшем были признаны невиновными. В отношении Вишневского комиссия исходила из того, что он был ложно оговорен подследственными Бестужевым-Рюминым и Щербачевым (о последнем речь пойдет дальше). Так, Щербачев утверждал, что видел Вишневского в день вступления неприятельских войск в Москву у Дорогомиловской заставы, где он был в числе пришедших встречать Наполеона, а позже — у Наполеона в Кремле. Однако 15 человек, находившихся в Запасном дворце, показали, что в тот день, 14-го сентября, Вишневский никуда из дворца не отлучался (По другим данным получается, что опросили 56 человек[390] или даже 500[391], что вообще почти невероятно). Что касается Бестужева-Рюмина, то он заявил, что Вишневский «делал ему выговоры за неприятие должности члена в муниципалитете и объявлял при том о кончине Его императорского величества», а также, что Лессепс одно время даже поручал Вишневскому руководство муниципалитетом. Однако и на этот раз опрошенные комиссией члены муниципалитета (нам не известно, кто именно был опрошен) «объявили, что Вишневский никогда в муниципалитет не был приводим и никаких советов не давал». Сам же Вишневский признался в том, что «являлся часто к французским начальникам для испрашивания разных пособий оставшимся в Запасном дворце жителям», «и что по требованию Лессепса отрядил некоторых из живших с ним во дворце чиновников для закупки жителям хлеба». Комиссия не только не нашла чего-либо предосудительного в действиях Вишневского, но и особо отметила его заслуги в сохранении Запасного дворца и всего имущества, в нем находившегося, спасение им жизни 5 приходским священникам «с причтом и с церковной утварью», а также «сохранение им жизни и имущества до 500 разных людей, выпросивших у него там (в Запасном дворце. — В.З.) убежище»[392].

Однако помимо утверждений (которые были признаны оговорами) Щербачёва и Бестужева-Рюмина, было ещё свидетельство И.Г. Познякова, откровенного изменника и грабителя имущества москвичей. Последний утверждал, что Вишневский приезжал к нему вместе с Лессепсом[393]. Тем не менее, комиссия это утверждение оставила без всякого внимания. Даже если предположить, что кто-то из троих подследственных всё же оговорил Вишневского, вряд ли это могли сделать все трое. Комиссия по не совсем понятным причинам все обстоятельства истолковала исключительно в его пользу.

Фёдор Иванович Корбелецкий был одним из тех коллаборационистов (наряду, скажем, с Бестужевым-Рюминым и Кольчугиным), кто оставил оправдательные воспоминания. Они были изданы ещё в 1813 г., когда их автор находился в заключении под следствием! Будучи в чине коллежского асессора и служа в департаменте государственных имуществ помощником столоначальника, Корбелецкий, как он утверждал, попал в плен на Верейской дороге недалеко от станции Горок, затем привезен в Москву с тем, чтобы использовать его услуги «для разъезда при Наполеоне». На следствии он показал, что никаких услуг неприятелю не оказал, а на «вопросы, делаемые ему от секретаря и адъютанта Наполеона» «старался наклонять в пользу России; о важнейших же обстоятельствах отзывался незнанием»[394]. В конечном итоге Корбелецкий был оправдан, освобожден и даже восстановлен в должности. Однако обращает на себя внимание, что, во-первых, Следственная комиссия, судя по сохранившимся материалам, фактически ограничилась только показаниями самого Корбелецкого, который, судя по всему, прибег к помощи неких влиятельных покровителей (в противном случае, каким образом можно объяснить факт издания в С.-Петербурге его оправдательных воспоминаний в самый разгар следствия?!), а, во-вторых, законные вопросы вызывают и некоторые обстоятельства его задержания русскими войсками (так, не совсем ясно, зачем Корбелецкий непременно хотел прихватить с собой французские прокламации, когда любому было очевидно, что в случае выхода к русским войскам такого рода бумаги стали бы свидетельствовать не в его пользу).

Наконец, перейдем к личности Загряжского, о котором по Москве ходили слухи, что он «пожалован дюком и кавалером Почетного легиона» и несколько раз сопровождал Наполеона в его поездках по городу[395]. Однако Следственная комиссия эти слухи проверять не стала. Она констатировала, что Загряжский «лишился от пожара и разграбления двух своих домов», а затем отыскал квартировавшего в доме кн. Голицына бывшего ранее послом в России Коленкура, с которым был знаком. Загряжский просил Коленкура исходатайствовать для него билет для выезда из Москвы, но, быв задержан, остался в доме Голицына. Жившие в том же доме генерал-майор К. К. Торкель и купец Баканин показания Загряжского подтвердили. Комиссия приняла во внимание также сведения, предоставленные приставом Серпуховской части о том, что Загряжский «давал в своем доме пристанище и пособие многим разорившимся людям»[396]. Загряжский был оправдан.

Однако, как убедительно писал князь А.А. Шаховской, офицер Тверского ополчения, одним из первых вступивший в оставленную французами Москву, «отставной шталмейстер Загряжский никого не умилил. Хотя он и не был, как разнёсся слух, в наполеоновой службе, но по прежней будто дружбе с Коленкуром в добром здоровье оставался под его покровительством в чужой Москве, для сохранения своего имущества, а может быть, и для приобретения к нему в случае им одним из русских желанного мира…»[397]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Влажный путь и путь сухой

Влажный путь и путь сухой Процесс, наиболее часто применявшийся средневековыми алхимиками, назывался влажным путем, когда первичная материя доводилась до состояния готовности в философском яйце, то есть в стеклянной или хрустальной реторте, нагревавшейся в атаноре

ПУТЬ ВОИНА – ПУТЬ СМЕРТИ

ПУТЬ ВОИНА – ПУТЬ СМЕРТИ Свободный человек менее всего думает о смерти, мудрость же его основана на размышлениях о жизни, а не о смерти. Бенедикт Спиноза. Этика ТЕЛО КАМНЯ Часто ли мы задумываемся о том дне, когда покинем наш суетный мир? Самурай думал над этим всегда, он

III. Путь и первый день в СЛОНе Путь. Прибытие и муштровка. Врачебный осмотр. Обыск. Первая работа

III. Путь и первый день в СЛОНе Путь. Прибытие и муштровка. Врачебный осмотр. Обыск. Первая работа Путь. По мере того как на перечисленных во второй главе «врагов советской власти» приходят выписки из протоколов заседаний коллегий ОГПУ с короткими «слушали и постановили»,

3. Долгий VI «век». Тяжкий груз старых структур

3. Долгий VI «век». Тяжкий груз старых структур Еще раз о природных условиях На первый взгляд экономический и социальный уклад Галлии, возвращенной к почти полной целостности под властью королей, считавших себя наследниками Римской империи, может казаться сохранившим в

ПУТЬ В КАНОССУ И ПУТЬ В ИЕРУСАЛИМ

ПУТЬ В КАНОССУ И ПУТЬ В ИЕРУСАЛИМ В средние века католическая церковь, используя свое духовное господство, «окружила феодальный строй ореолом божественной благодати»[2].Римской церкви, несомненно, принадлежит сомнительная честь начать широкое использование фальшивых

Глава 1. МОСКОВСКИЙ ПУТЬ НА ВОСТОК

Глава 1. МОСКОВСКИЙ ПУТЬ НА ВОСТОК Чаять ли персам в гости росийских героев? Слава Российская. Комедия 1724 г., представленная в московском гошпитале по случаю коронации императрицы Екатерины

Глава 22. Тяжкий крест первого руководителя внешней разведки Руси

Глава 22. Тяжкий крест первого руководителя внешней разведки Руси Слово дипломатия имеет греко-французское происхождение и дословно означает «лист, сложенный пополам». Каждый волен вкладывать в это свой смысл. Во-первых, лист складывают, чтобы скрыть

Путь Солнца — Путь Духа

Путь Солнца — Путь Духа По мнению одного из известнейших религиоведов нашего времени М. Элиаде, в древности прохождение лабиринта при определенных условиях было равнозначно обряду инициации, посвящения. И образ этот, разумеется, не исчерпывается только обрядовой

За тяжкий труд великая награда О находке черепа синантропа (1929 г.)

За тяжкий труд великая награда О находке черепа синантропа (1929 г.) Публикация подготовлена:Андрей Васильевич ШаповаловЗаведующий сектором палеонтологии Государственного Дарвиновского музеяАнна Николаевна АндрееваРедактор издательского отдела, Государственный

За тяжкий труд великая награда

За тяжкий труд великая награда Говорит глава Французского геологического обществаНиже приводится текст выступления Пьера Тейяра де Шардена «Происхождение ископаемых остатков Чжоукоудяня» перед Геологической службой Китая.Пьер Тейяр де Шарден, член ордена