МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ

МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ

РАЗОРЕНИЕ БАТЫЕВО

Летом 1240 года далеко на севере, на холодной Неве, князь новгородский Александр, совсем еще мальчик, наголову разгромил биргеровых[14] шведов. А через пять месяцев после этого, когда на киевских холмах облетели с деревьев последние листья, когда в Днепре вода похолодела и над неоглядными степями смолкла перекличка перелетных птиц, вместе с запахом дальних костров ветры донесли до города черную весть: «Татары! Татары идут»!

Все всполошилось вокруг. За широкую преграду Днепра-Славутича под защиту городской твердыни хлынуло множество людей — русских и половцев, торков и берендичей, сидевших с давних времен на киевских землях. Иноземные гости — народ осторожный — стали закрывать, заколачивать свои лавки: некоторые уже тронулись водою на юг, конными караванами на запад. Под высокими «комарами» Десятинной церкви поплыли клубы ладана: пели молебны, просили помощи у заступницы; рядом, в Златоверхом соборе, молились архистратигу небесных воинств архангелу Михаилу... Молитвы не помогли: враг, как саранча, тучей надвинулся из-за Днепра, перешел реку и со всех сторон обложил город.

Зори стали кровавыми от пыли и дыма. По ночам далеко вокруг полыхало зарево несчетных костров. Жутко стало глядеть на Днепр с городских валов.

«...И бе Батый у города, и отроци его обседяху град. И не бе слышати от гласа скрипенья телег его, множества ревенья верблюд его и ржанья от гласа стад конь его. И бе исполнена земля Русская ратных».

6 декабря, в Николин день, Бату-хан взял город приступом. Вслед за тем была полонена и подавлена вся Русь, исключая самые дальние окраины. Три десятилетия спустя на горькой чужбине, в далеком Владимире, спасшийся из Печерской лавры архимандрит Серапион, став уже епископом, с гневом и болью вспоминал черную годину:

«Тогда навел на нас бог народ немилостивый, народ жестокий, народ безжалостный и к юной красоте, и к старческой немощи, и к младенчеству детей... Разрушены божьи церкви, осквернены священные сосуды, потоптаны святыни; кровию наших отцов и братьев, как обильными водами, напиталась земля. Исчезло могущество князей и воевод; множество братьев наших и чад уведено в тяжкий полон. Красота наша погибе, богатство наше и нем в корысть бысть... Села наша лядиною проросташа и величьство наше смирися...»

Серапион доживал век во Владимире, но был-то он киевлянином. Перед его глазами еще полыхало пламя великого разорения. Он был его очевидцем.

Казалось бы, по таким свидетельствам, дошедшим до нас в древних записях, по свежим воспоминаниям современников можно во всей полноте восстановить картину катастрофы. Как сомневаться в ней? Разве не ясно, что именно произошло в те дни на берегах Днепра? А вся предшествовавшая история древнейшей столицы русской? Ведь мы знаем о ней из рассказов наших предков, обитателей Киева и его строителей, и эти рассказы подтверждены свидетельством современников-иностранцев. Как можно думать, что она неизвестна нам?

От начала Киева летописцев до его катастрофического конца протекли не тысячелетия — всего триста или четыреста лет. Неужели народная память так коротка, что к исходу этого периода она уже забыла его исток, а потом замутила и картину его завершения? В XIII веке, когда над Русью разразилась беда, Европа давно уже вышла из глухого средневекового мрака. В Италии строился Миланский собор. Во Франции благочестивый король Людовик Святой вел душеспасительные разговоры с кардиналом Жуанвилем, под шумок прибирая к рукам владения тулузских графов. Уже была подписана Великая хартия английских вольностей. Уже пять раз возвращались крестоносцы из Палестины. Кончились бесписьменные времена, когда историю заменяли смутные предания и сказки. Никак нельзя допустить, чтобы конец империи Рюриковичей прошел незамеченным в западных странах: еще со дней Ярославовых между ними и Киевской Русью установилась тесная связь.

Киев родился, Киев жил, Киев завершил историю древней Руси страшным Батыевым разорением. Что же может тут быть не ясно историкам?

Оказывается, ясно не все.

ЛЮДИ И ИСТИНЫ

Сыр-бор загорелся в середине XIX века, когда вышла в свет знаменитая статья историка М.П. Погодина «Записка о древнем языке русском». Она наделала немало шума.

Погодин не был специалистом языковедом, да и само языкознание русское стояло еще далеко не на высоте. Опираясь на неточное представление об истории двух близких языков — русского (великоросского, как он писал) и украинского (малорусского), — автор построил неожиданную теорию, лестную для одного из народов-братьев и унижающую другой. Согласно его рассуждениям получалось, что жители современной Украины ни в какой степени не являются потомками и наследниками киевлян времен Владимира и Ярослава. Их прямыми преемниками, единственными продолжателями их исторического дела Погодин предлагал считать только северных русских, «великоросский народ».

Батый, так примерно поворачивал дело Погодин, столь безжалостно сокрушил Киевское государство, пронесся по нему таким огненным вихрем, что оно просто перестало существовать. Юг Руси совершенно обезлюдел. Жители Поднепровья вынуждены были покинуть свою страну и уйти в глухую дрему лесов северо-востока. Там, в верховьях Волги и Оки, во второй раз, наново, заложили они краеугольный камень русской истории. Киевские же земли остались лежать безлюдной пустыней и долго, несколько столетий, продолжали быть мертвым пространством, зоной смерти. Только потом откуда-то с запада, от Карпат, пришел сюда новый народ, родственный прежнему, но отличный от него, со своим языком, со своими обычаями, нравами, традициями. Эти-то пришельцы и были-де предками нынешних «малороссиян».

Но ведь, если это верно, то «малороссы» (украинцы) не потомки древних русичей. Это, так сказать, люди «без роду и племени». Они никак не связаны с древней Русью; быль Олега и Святослава, слава Никиты Кожемяки и позор Святополка Окаянного — не их слава и не их позор. Они не по праву первородства сидят на земле наших отцов и дедов; их нынешние земли лишь случайно достались им. Настоящими же наследниками великих традиций прошлого, так учил Погодин, являемся мы, великороссы. Это у нас, на нашем Севере, до сих пор поются былины о богатырях Киева, давно забытые над Днепром. Это наш язык, а не «малорусский» близок к речи «Слова о полку Игореве» и первых летописей; мы хранители и продолжатели истории Руси, наследники ее прав. А тогда выходит, что и сама Украина по праву наша, и ее обитатели должны безропотно исправить ошибку истории — слиться со своим старшим братом, русским народом, раствориться в нем.

Теорию Погодина в восторге подняли на щит не столько ученые-историки, сколько политики «охранительного», великодержавного направления. Им она пришлась по сердцу: можно было на «научной основе» унижать украинский народ, презрительно отрицать за ним право на собственную культуру. Неприятно было, что рассуждениями Погодина занялись и поляки: раз украинцы «пришли с Запада», не являются ли они заблудшими сынами Польши? Но это не особенно смущало: ведь и сама Польша была зажата в кулаке «белого царя».

На Украине же домыслы Погодина и его последователей вызвали бурю протестов. Украинские ученые сделали все, что могли, чтобы опровергнуть погодинские бредни. Однако у них в руках тоже не оказалось неопровержимых данных ни из области языкознания, ни из области истории. Вот почему, хватаясь в справедливом негодовании за первые попавшиеся, чаще всего умозрительные, доказательства, противники Погодина наделали не меньше ошибок, чем он сам. Приходится признать: пылкие чувства не всегда могут быть хорошими советчиками в науке.

Больше всего украинцы нападали на утверждение «великороссов», будто разгром Бату-хана привел к полному запустению киевских земель, к решительному уничтожению древнего государства. «Где доказательства этому? — спрашивали они. — Летописец, правда, усердно вздыхает и сетует, но интересно, что все картины катастрофы у него как-то абстрактны, лишены живых деталей. Были пожары, а что сгорело — не сказано. Истреблены тьмы людей, но погибшие, кроме одного воеводы Дмитрия, не названы по имени. Город сравнен с землей, но из всех его великолепных зданий только про Десятинную церковь, в которой этот Дмитрий засел, сказано, что она рухнула. О гибели других сооружений пышной столицы — ни слова. Чем это объяснить?

А что, если это не прямые воспоминания очевидцев? Может быть, это картины, восстановленные много позже и разукрашенные привычными образами несчастья, взятыми напрокат из разных источников, до библии включительно? Летописец хотел во что бы то ни стало ужаснуть и разжалобить читателя, вот он и преувеличивал, по старым образцам, ужасы штурма. «Земля пропиталась кровью», «враг не щадил ни старых, ни малых», «поля поросли лесами», — да ведь так всегда рассказывают о вражеских нашествиях! А на деле — ничего особенного не произошло. Разумеется, Киев пострадал от Батыя, но немногим больше, чем от дружинников Андрея Боголюбского за семьдесят лет до татар, или от Рюрика Ростиславича в 1203 году, или при набеге половцев в конце XI века. Он пострадал, но продолжал жить: ведь в позднейших летописях там и здесь упоминаются то Печерская лавра, то княжеский дворец-замок. Имя Киева не исчезает со страниц истории, как исчезли навеки имена действительно уничтоженных городов земли русской — Тьмутаракани, хазарского Итиля и сотен других. Значит...»

Значит, Погодин и его единомышленники не правы? Безусловно. Но значит ли это, что в Киеве в 1240 году действительно не произошло ничего из ряда вон выходящего? Вот это уже и тогда представлялось очень сомнительным. Вся беда заключалась в том, что в яростной распре своей обе группы ученых — и «северяне» и «южане» — могли пользоваться только одними и теми же данными, черпать доказательства из одного, довольно скудного, источника — из древних документов. А источник этот обладал неприятным свойством: летописи пишутся не для того, чтобы разрешать ученые споры, каждой цитате можно придать любой смысл, подвергнуть какому угодно произвольному толкованию.

Одни говорили: «Смотрите: ясно, что Батый разорил весь город: даже Десятинная церковь рухнула». Другие отвечали: «Видимо, одна только Десятинная церковь и погибла, почему бы иначе летописец ни словом не обмолвился о других?» Первые указывали: «На протяжении долгих лет, от середины XIII века до XV, Киев и киевские дела упоминаются в летописях только считанные десятки раз». Вторые, наоборот, торжествовали: «Вы твердите, что Киев был сметен с лица земли, а о нем говорится в целых десятках мест летописи». К тому же не было никакой возможности проверить ни доводы ученых, ни точность древних рукописей; и тем и другим можно было либо просто верить, либо не верить. Увлекаемые то рискованной смелостью, остроумием и оригинальностью собственных гипотез, то чисто политическими побуждениями, люди упорно отстаивали крайние точки зрения. Истина же не только лежала где-то посередине, она оставалась погребенной в могильниках старых киевских холмов, в древней, много видевшей и много сокрывшей приднепровской земле.

Таким образом, и получилось, что вплоть до наших дней никто, собственно, точно не знал, что представляла собой история Киева, ее начало и ее драматический конец. Неясным оставалось и другое: была ли здесь жизнь на протяжении долгих столетий после рокового Николина дня 1240 года или на са-мом деле почти безлюдная пустыня на целые века покрыла руины «матери русских городов»?

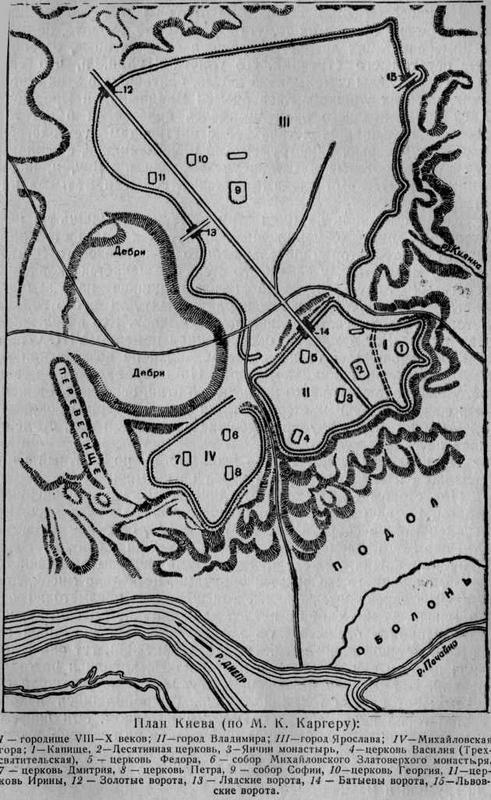

Правда, если говорить о дотатарском времени, то первые летописцы наши со свойственной людям прошлого скрупулезной обстоятельностью рисовали в своих писаниях топографию современного им и более древнего города: «Бе... тогда воды, текущие вдоль горы Кыевьскые, на Подолье не седяху людие, но на Горе. Град же бе Кыев, идеже есть ныне двор Гордятин и Никифоров; а двор княж бяше в городе, идеже есть ныне двор Воротиславль и Чудин, а перевесище (то есть особо устроенные охотничьи тенета, место ловли) бе вне города, и бе вне града двор (княжой. — Авт.) другый, идеже есть двор Деместиков за Святою богородицею...» — значится в Лаврентьевской летописи под годом 945. Из таких отрывков историки могли выяснить много подробностей относительно топографии Киева. Но вот какими были эти «дворы» княжие и дружинницкие, что представляли собой, чем занимались, как жили Гордяты и Никифоры, Деместики и Воротиславы, — оставалось неведомым. Казалось даже, что у нас нет и быть не может никаких шансов узнать о них что-либо сверх кратких летописных сведений: где взять теперь свидетелей и очевидцев?

Молчат гробницы, мумии и кости,—

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы на мировом погосте

Звучат лишь письмена...

(И. Бунин)

Но все письмена прочтены, а ответы на интересующие нас вопросы так и не получены. Как же быть, если речь этих говорящих письмен сама вызывает сомнения и недоверие?

Неясным казался не только период татарщины: и до него и после него все затянул туман времени. Кто основал Киев и когда? Существовал ли легендарный Кий со своими братьями, или это простая «народная этимология», попытка придать смысл ничего не означающему имени места? Исторические лица или герои преданий Аскольд и Дир, коварно погубленные Олегом? Славяне или какие-то иные племена были первонасельниками этих мест? Кое-кто из западных историков выдвинул даже гипотезу о том, что Киев возник на месте древней столицы Готской империи: им представлялось полезным еще раз подвергнуть сомнению способность нашего народа к самостоятельной исторической деятельности.

Ничуть не яснее была и история Киева XIV, XV веков. Редкие документальные упоминания не могли рассеять тьму: подобно тонким лучикам света в глубоком погребе, они только сгущали ее, делали окончательно непроницаемой.

Словом, полный простор для любых, самых противоречивых домыслов. Никаких твердых опорных пунктов. Все старые источники исчерпаны, а новых нет и не может быть.

И вдруг они появились. Но открыла их миру не история, а археология. Открыла уже в XX веке.

НЕ СЛОВОМ ЕДИНЫМ

С очень давних времен и в самом Киеве и в его окрестностях люди, занятые своей повседневной жизнью, взрыхляя огороды и баштаны, роя колодцы, закладывая фундаменты новых домов, натыкались там и здесь на остатки прошлого. То обнаруживался при рытье могилы у церкви клад восточных монет, чеканенных в Самарканде, Мерве, Балхе. То попадались другие монеты — римские колониальные, выбитые в первые века нашей эры. В 1870 году на Кирилловской улице, на той самой «Горе», о которой упоминал в своей топографической справке летописец, было найдено более двух тысяч человеческих скелетов — нечто вроде огромной братской могилы: два меча, янтарный крестик, обломки стеклянных браслетов, тех, что попадаются во всех древних городах Руси, немало глиняных черепков разного рода. «Древности» эти относились, по-видимому, к самым различным векам и периодам. В музеях в беспорядке скапливались и диргемы[15] халифата[16] из гробниц, отрытых на той же улице, и каменные орудия неолита из пещер, находящихся тут же рядом. Становилось все более и более ясно, что жить на киевских холмах над Днепром люди начали очень давно, но какой была эта жизнь в разное время, как сме-няли друг друга племена и народы, установить не представлялось возможным.

Да это и естественно. Если вы будете время от времени приходить к морю, чтобы зачерпнуть ведро воды, у вас окажется очень мало шансов выяснить, какие рыбы в нем водятся. Совершенно так же трудно узнать, что скрывает в себе земля того или другого места, рассматривая случайные находки. Фауну моря изучают, совершая планомерные обловы его дна и поверхностных слоев, глубин и прибрежий. О том, что находится в земле, узнают, выполняя такие же планомерные раскопки. В XIX веке этого еще не умели делать.

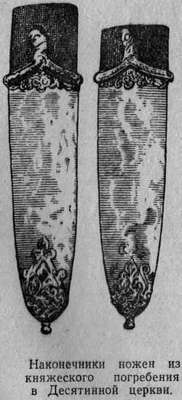

В начале нашего столетия киевский археолог В. Хвойко занимался поисками остатков каменного века в обрывах над Днепром. Неожиданно в срезах берега он заметил остатки фундамента, сложенного из красноватого кварцита. Это взволновало и заинтересовало ученого. Здесь на этой самой горе «сидяху людие» летописного Киева. Тут же неподалеку высилась не очень удачная, разностильная, церковь, воздвигнутая в первой половине XIX века архитектором Стасовым на месте, где когда-то стояла прославленная Десятинная церковь, памятник времен Владимира Святославича. Тут поднимались купола златоверхого Михайловского собора, основанного в 1108 году. На стенах этого пощаженного татарами собора сохранились замечательные мозаики и фрески. Все говорило о том, что именно здесь надо искать остатки древней столицы. Хвойко начал поиски. Результат их превзошел самые смелые ожидания. Из-под земли явились на свет бесчисленные предметы, созданные при Владимире и Ярославе. Обозначались здания и улицы времен крещения Руси. Впервые глаз современного человека увидел утварь и оружие, орудия и бытовые вещи, которыми пользовались, которые выделывали, берегли, ломали и выбрасывали сверстники Никиты Кожемяки и воеводы Волчий Хвост.

Ученый мир высоко оценил работы Хвойко, обнаружившего в Киеве остатки тех самых дворцов, частных жилищ, мастерских и погребений, о которых писал летописец. На XIV археологическом съезде были произнесены слова о начале «новой эры в русской археологии», о близящемся перевороте в наших представлениях о жизни Киева эпохи его расцвета. Так были опровергнуты печальные мысли, вложенные Буниным в его чудесное стихотворение. Кроме «гробниц» и «костей», на «мировом погосте» Киева нашлись и другие, более примечательные древности. Эти древности не были «молчаливыми», они готовы были заговорить во весь голос. Надо было только придать раскопкам еще большую широту, забросить в океан прошлого не десятки и сотни отдельных удочек, а целый широкий невод. Но вот это-то и оказалось невозможным даже для такого талантливого человека, как Хвойко. Этому мешал самый уклад дореволюционного общества. Духовенство, живо интересуясь далеким прошлым киевских храмов, не слишком охотно разрешало научные работы на земле кладбищ, под стенами церквей. Да и методика раскопок была еще несовершенной. Обследуемую площадь пересекали узенькими траншеями, которые не позволяли тщательно исследовать всю эту территорию.

Чтобы гарантировать полноту сведений, надо «прочесать» каждый интересный археологический объект. Вот тогда он раскроется во всей своей полноте. Вот тогда «могилы, мумии и кости» заговорят громче, чем «письмена». Тогда станет ясно, что не только слово может поведать нам о далеком прошлом мира, — это точнее, бесспорнее, честнее сделает вещь.

Но в начале нашего века ее еще не умели надлежащим образом искать, да и найдя — не умели объяснить, как должно.

МАСТЕР МАКСИМ

Жил в 1240 году в Киеве, в старом Владимировом городе, возле княжого двора человек, хорошо известный многим киевлянам.

Звали его Максимом, и был он «златокузнец» — отливал из бронзы или золота всевозможные украшения: узорные «колты»-подвески — звездчатые, с простым орнаментом, и другие, с изображением таинственных зверей, разнообразные браслеты и запястья, а чаще всего любимые в древности красивые трехбусинные серьги.

В своей полуизбе-полуземлянке, расположенной совсем рядом с Десятинной церковью, Максим и жил и работал. Здесь хранил он свое незамысловатое имущество; заготовки для работы, материал и самое ценное, самое дорогое для него — тщательно изготовленные литейные формочки из сланца. Без них мастер чувствовал себя как без рук. Можно сказать прямо: случись беда — пожар, наводнение или землетрясение — Максим, прежде чем спасать запасы зерна, одежду, посуду, схватился бы за свои формочки. Таков уж он был.

Но кто из летописцев рассказал нам об этом человеке? Никто. Ни в одной древней грамоте не значится его имя. Ни в каких старинных песнях не упоминается о нем. И все же мы знаем, что все, сказанное о нем, — правда. И знаем, что погиб он трагической смертью.

В страшный Николин день 1240 года несчастье, хотя и давно ожидаемое, как всегда бывает, обрушилось на Киев скорее, чем предполагали. Князь давно сбежал из города, оставив за себя воеводу Дмитрия. Киевляне защищались на валах нового Ярославова города и были оттеснены. Древние границы Владимирова города тоже не удалось отстоять. Стало ясно, что свирепый враг вот-вот ворвется в его пределы.

В центре города высилась всеми почитаемая церковь Божьей матери, Десятинная, с ее могучими стенами и высокими сводами. Люди хлынули туда, потому что там, готовясь к неизбежной смерти, заперся Дмитрий со своей дружиною. Туда, ища спасения, побежал и златокузнец Максим. Путь его был поистине страшным. Во всех узких переулках уже начались последние схватки. Многие землянки пылали. Из одной, — в ней жил хорошо известный Максиму человек, собрат по ремеслу, искусный художник, — доносилось отчаянное мяуканье кошки. Но на двери замок, его не собьешь...

Да и кто будет жалеть кошку, если кругом трещит огонь, если рядом, в другой избе слышны отчаянные девичьи голоса и все ближе и ближе слышатся вопли опьяненных сражением татар...

Златокузнецу Максиму удалось добраться до церкви и скрыться в ней. Народу там набралось великое множество. Даже все церковные галереи — комары — были переполнены людьми и их скарбом. А татары уже подвозили к последнему оплоту киевлян свои стенобитные машины-пороки, уже тяжкими ударами сокрушали стены... Что делать? Куда скрыться?

В одном из углов церкви был для чего-то выкопан в земле глубокий, почти пятиметровый колодезь-тайник. Настоятель не мог, конечно, спрятать туда всех сбежавшихся: даже в такой страшный миг он открыл это убежище лишь небольшому числу самых богатых и знатных. Но, очутившись на дне ямы, люди вздумали прорыть из нее горизонтальный ход к склону холма и выйти на свободу. Двумя заступами в тесноте и темноте начали эту отчаянную и совершенно безнадежную работу. Они толкали друг друга, мешали друг другу... Под ногами путалась, визжа, чья-то собака. Землю надо было поднимать наверх с помощью веревки. Пробившись ко входу в тайник, Максим начал помогать несчастным.

Можно было наверняка сказать, что надежды тщетны: огромную толщу земли не удастся пробить, прежде чем враги ворвутся в церковь. И вдруг своды церкви рухнули. Поднялся столб кирпичной и известковой пыли; осколки «плинфы» — плоского тогдашнего кирпича, куски мраморных карнизов, щебень — все это обрушилось на головы забившихся в тайник людей. Максиму, видимо, удалось несколько секунд бороться с этой лавиной. Но вот обломок свода ударил и его, он упал вниз, и сверху на него неодолимой тяжестью легли кирпичи, мрамор, щебень. Все было кончено навсегда...

Прошло семьсот лет, прежде чем люди нашего века вскрыли развалины Десятинной церкви. В XIX веке ученые пытались подобраться к ним, но на руинах громоздилось тогда безвкусное стасовское сооружение — новая Десятинная церковь. Никто не позволил бы ее разрушить.

Только после Великой Отечественной войны из-под руин, оставленных гитлеровцами, раскопали развалины времен Батыя. Из земли явилась древняя Десятинная церковь, ее могучие фундаменты. Открылся и тот самый тайник. На дне его сохранились клочки дорогих, шитых золотом и серебром одежд — одежд богатых киевлян — и много других предметов. В начатом и незавершенном подкопе нашлись оба заступа, кости погибшей вместе с людьми собаки. А выше, на двухметровом слое обвалившейся массы осколков, лежал скелет человека рядом со множеством обломков формочек для литья. Их обнаружено было тридцать шесть, но только шесть удалось полностью собрать и склеить. На одной из них по еле заметным царапинам ученые прочли слово «Макосимов». Своеобразное каменное приспособление, даже настоящее название которого нам теперь неизвестно (это мы назвали его «литейной формочкой»), сохранило для нас имя своего трудолюбивого владельца.

Но как узналось, что человек этот жил неподалеку от Десятинной церкви? В одной из многочисленных землянок, вместе с ремесленными заготовками и другими следами работы литейщика, археологам попалась еще одна, очевидно завалившаяся куда-то в роковой день формочка, тридцать седьмая. Достаточно взглянуть на нее, чтобы определить: она из того же комплекта набора. Сомневаться нечего — златокузнец Максим жил именно здесь. О нем, о его исполненной труда жизни, о его печальном конце, совпавшем с концом родного города, рассказывают вещи, погребенные в земле. Их рассказ волнует, трогает, учит.

КИЕВ ВЛАДИМИРА И ЯРОСЛАВА

Экспедиция профессора Каргера, начавшая раскопки на киевской Горе в конце тридцатых годов и затем продолжавшая их после окончания Великой Отечественной войны, как и все советские археологические группы, действовала не по-старому, не способом прокладки на авось отдельных узеньких траншей. Траншеи — дело не только ненадежное, но и опасное: они часто разрушают и портят самые ценные находки. Теперь советские археолога, определив, какая площадь их интересует, снимают слой за слоем всю землю на этой территории. При таком методе ничто не может быть упущено. И не мудрено: вся земля на площади целых гектаров перебирается горсть за горстью руками, просеивается сквозь сита. Поиски иголки в стоге сена — пустяки в сравнении с этим трудом!

Из киевской земли стали появляться на свет уже не приблизительные намеки на то, что здесь стояло когда-то, не примерные очертания древнего города, а вещественные, бесспорные остатки его строений, его уличек и улиц, и, что еще важнее, — следы самой жизни людей, обитавших в этих строениях, на этих уличках. Киев времен Владимира и Ярослава, Киев более позднего времени явился археологам в богатой пестроте мельчайших деталей — с внутренним устройством жилищ, с утварью, с инструментами ремесленников, с зернами тех злаков, которые киевляне употребляли в пищу, и, наконец, с трагическими следами роковых событий Батыева нашествия.

Когда смотришь на план этих раскопок, видишь на нем очертания многих обнаруженных в глубинах земли строений.

Вот на территории прославленного Михайловского Златоверхого монастыря, у самых его стен, обозначается скопление небогатых лачуг, частично возвышающихся над землей, частично углубленных в нее характерных для этого города летописной поры своеобразных полуземлянок. Кто в них жил? Что делал? Вот землянка, обозначенная номером VIII. Очень хорошо сохранилась ее печь, поставленная на возвышении из черепков битой глиняной посуды. На полу валяются куски обгоревшего дерева, кости животных и птиц, осколки обожженных сосудов и ручных жерновов для размола зерна. Сохранились ножки стола, глубоко вросшие в земляной пол, столешница исчезла.

На наш взгляд все это — хаос частей, но опытный глаз археолога извлекает из этого хаоса очень многое.

Под столом стоял когда-то глиняный сосуд, наполненный зерном. Сосуд раздавлен, пшеничные зерна обуглились, но осколки можно собрать, пшеницу взвесить, ее более пуда.

Рядом — поливной светло-желтый кувшин с ручкой. А вот ковш или чашка, тоже с ручкой. Есть остатки деревянного ведра, окованного железными обручами, несколько мисок, две овальные деревянные ложки. Уйма железных предметов: гвозди, ключи, замки, скоба с петлей для запирания двери, кресало — вырубать огонь. Целое хозяйство семьи, погибшей за семьсот лет до наших дней. Тут эти люди жили, тут они готовили пищу и ели ее, спали и просыпались, ходили и разговаривали. Вот остатки их кожаной обуви — лоскутки кожи со швами; вот клочки голубой ткани... Сохранившийся целым светец горел когда-то под невысоким потолком. Эти шиферные пряслица заботливая рука нанизывала на веретено, чтобы придать ему более быстрое вращение. Кто-то из обитателей землянки был любителем рыбной ловли: это ему принадлежали грузила и медная блесна.

Но не это было самым интересным для археологов. Их обрадовало другое.

В древней избушке было найдено множество разнообразных орудий — целый инструментарий, позволявший сделать важный вывод: она служила не только жильем, но и мастерской, а хозяин ее был ремесленник, и притом, что называется, мастер на все руки. Всю жизнь он возился с самыми разнообразными предметами — с медными крестами и крестиками, с узорными пряжками, тоже отлитыми из меди. Тут же, в этой избушке, нашлась литая лампадка, точь-в-точь как та, что была найдена в конце XIX века в местечке Тальное Уманского района. Видимо, такие лампадки с грубо выполненными фигурками святых изготовлялись целыми сериями. Не в этой ли землянке их отливали? Рядом с лампадкой лежали медная булава и серебряные подвески с изображенными на них длиннохвостыми сказочными птицами. Из инструментов, найденных здесь, пять могли принадлежать деревообделочнику — топор, сверло, скобел, каким обдирают кору с бревен, ложкообразные ножи для фасонной резьбы, несколько сильно сточенных брусков. Может быть, хозяин был мастером, работавшим по дереву? Может быть, но, во всяком случае, он не был простым плотником. Это был, по-видимому, очень ловкий специалист по ремонту и восстановлению самых разных предметов — и металлических и деревянных. Вероятно, работал он на заказ, не гнушаясь никаким видом труда. А кроме того, умел и еще кое-что. На полу его изобки найден, как мы уже говорили, светло-желтый поливной кувшин. В нем самом и около него лежало множество янтарных кусочков — типичного сырья для выделки бус. Найдено и несколько уже готовых, но забракованных или попорченных бусинок. Попались и янтарные крестики-тельники, явно изготовленные на продажу. И — самое любопытное — четырнадцать глиняных горшочков с красками, одни с ручками, другие без ручек. Значит, хозяин был еще и художником!

Теперь обратите внимание вот на что: у стены избы, там, где должна была быть дверь, лежала щеколда с навешенным на нее, замкнутым и не отпертым замком. Кругом куски обугленного дерева. Пшеница в сосуде превратилась в груду полусгоревших зерен. В одном из горшков уцелели комки плотно запекшейся от сильного жара пшенной каши. И маленький скелетик на полу — все, что осталось от домашнего кота, жившего когда-то в этом «ателье» древнего художника.

Изба погибла от пожара, такого пожара, при котором не было сделано даже попыток спасти имущество. Она пылала запертая, не нашлось никого, кто сбил бы замок и хотя бы выпустил отчаянно мяукавшую кошку. Но оставим в покое кошачьи кости, хотя это — первое по времени свидетельство о существовании домашних кошек в древней Руси. Спросим себя: не был ли это случайный одиночный пожар — обычное в старых деревянных русских городах бедствие? Нет, не похоже на то.

Совсем близко от «жилища художника» археологи вскрыли еще одну землянку: в нее вело несколько невысоких ступенек. И вот на этих ступеньках, по мере того как они появлялись на свет, обнаруживались хрустальные бусинки; на верхней — две или три, на следующей больше, на нижней — еще больше. На полу помещения их было уже много. А дальше? А дальше лежал разбившийся при падении сосуд, когда- то наполненный множеством хрустальных просверленных бусин. Что это?

Вспомните златокузнеца Максима. Спасаясь от гибели, он захватил с собой свои драгоценные формочки. Наверняка и хозяин землянки номер VIII, этот мастер на все руки, художник, будь он в роковой момент дома, унес бы лучшие инструменты, дорогой янтарь, постарался бы спасти горшочки с красками. Но его дома не было: изба была на запоре. А вот мастер по хрусталю, видимо, прибежал домой в последнюю минуту. Охваченный ужасом, он схватил самое ценное, что имел, — кувшин с хрустальными шариками, кинулся к двери, успел подняться с ним на ступени, и тут ноша выпала из его рук, прозрачные шарики покатились вниз, а кувшин разбился.

А сам человек? Точно ответить на этот вопрос нельзя, но бросив взгляд на раскопанное пространство перед дверью землянки, можно понять многое. Пространство это завалено скелетами застигнутых внезапной смертью людей.

Антропологи говорят, что среди костей тут встречаются черепа типично монголо-татарского типа. Очевидно, у Златоверхого монастыря, у Десятинной церкви и вдоль нынешней Житомирской улицы когда-то кипела жестокая схватка.

Кто теперь скажет: может быть, в этой могиле почил и тот, что был когда-то мастером хрустальных бус? Может быть, он выглянул на улицу и, отпрянув в ужасе, выпустил из рук свой кувшин. Может быть, стрела поразила его у самого порога дома? А может статься, судьба благоприятствовала ему: пробившись сквозь кричащую, дерущуюся толпу, он мог шмыгнуть в какой-нибудь закоулок и спастись.

Так как же — обычным, не выходящим из ряда вон происшествием было то, что случилось на Андреевской горе в Киеве 6 декабря 1240 года, или это была настоящая катастрофа? Пожалуй, второе вернее.

ОТКРЫТАЯ КНИГА

Жизнь человеческих поселений текла по-разному и заканчивалась по-разному. Чаще всего город (а тем более село или деревня) мало-помалу хирел, впадал в естественную дряхлость. Число жителей начинало уменьшаться, постройки разрушались. От деревни оставались отдельные дворы; потом исчезали и они. На некогда обжитом месте сохранились последние следы прошлого: ямы подвалов, кирпич печей. Одичавшие домашние растения теряются в гуще победившего бурьяна. Только в земле хранятся надежно укрытые ею предметы, бывшие когда-то вещами человека. Карта нашей Родины пестрит такими названиями, как Печище, Городище, Селище, Усадище. Есть Великие села, состоящие из десятка домов, есть Городки и Городцы, которые и деревнями-то назвать трудно. В таких местах археолог редко находит богатую добычу: здесь процесс разрушения шел постепенно, потомки могли долго, без помех, разрушать созданное предками.

Но бывало в старину и иначе: по тем или другим, часто неясным для нас, причинам жители внезапно покидали старое место и всем скопом переселялись куда-нибудь. Так было оставлено на Дону древнее поселение, именуемое теперь Борщевским городищем. И поныне, тысячелетия спустя, там еще заметны оплывшие ямы землянок. В таких местах археологу совсем мало работы: все мало-мальски ценное люди наверняка унесли с собой.

Порой, к счастью для человечества не часто, жизнь поселений кончается внезапной катастрофой: землетрясением, как в Помпеях, вражеским штурмом, как это было в Трое. В таких случаях следы прошлого сохраняются наилучшим образом. Их изучение дает богатейший материал.

Теперь мы можем сказать точно: в Киеве произошла именно такая страшная катастрофа. Прославленный город, создававшийся в течение долгих веков, погиб за несколько суток. Мало что удалось жителям унести прочь: почти все было оставлено там, где стояло и лежало накануне нагрянувшей беды. Бедствие было таким огромным, страх так велик, что даже когда все кончилось, немного нашлось мародеров, способных разграбить до конца руины, и не многие из уцелевших киевлян пытались из обугленных остатков возводить новые постройки. Все это было — победители грабили, побежденные копошились на развалинах, но и тех и других было слишком мало, и город вскоре превратился в мертвую пустыню. Пепелища его заросли травой и лесом. В буераках поселились дикие звери. Кое-где среди этого запустения странно и жутко вздымались громады уцелевших зданий — церкви Киево-Печерской лавры, поврежденный Софийский собор, другие храмы, бывшие недавно славой Киева. Вокруг воцарилась смерть, царство ее протянулось не на месяцы и не на годы — ему не предвиделось конца.

Но ведь мы, если помните, говорили, что именно по вопросу о запустении города и шли самые жестокие споры, именно этот вопрос и не удавалось разрешить окончательно?

Да, не удавалось, пока решать задачу должна была только история. А когда в дело вмешалась новая наука — археология, ответ был получен, такой ответ, оспаривать который не может уже никто.

Распилите ствол старого дуба. Вы увидите на его торце годичные кольца. Одни из них широки — они нарастали в хорошие, богатые осадками и теплом годы жизни дерева; другие тощи и скудны — эти образовались в годины засух и холодов.

Археолог, врываясь в глубь земли на месте древнего города, может рассматривать ее слои, как такие древесные кольца: они нарастали с такой же неодолимой последовательностью. Чем глубже лежит слой, тем он, как правило, древнее. Чем мощнее его толща, тем «жирнее» (в том смысле, какой этому понятию придает «Слово о полку Игореве») было время, когда он отлагался. Чем он тоньше и скуднее остатками жизни, тем более трудным и печальным был этап, который его образовал. Очень легко понять, что (опять-таки, как правило, потому что возможны исключения, правда, довольно редкие) соседние по времени образования слои непременно лежат рядом и в пространстве: толща, образовавшаяся в XIII веке, подостлана землей века XII, а накрыта тем, что было почвой в XIV столетии.

Что же скажет археолог, если, производя раскопки, внезапно заметит, что эта естественная последовательность слоев нарушена и непосредственно под слоем времен Ивана IV залегает слой, относящийся, скажем, ко дням Ярослава Мудрого? Он сможет вывести отсюда только два заключения: либо промежуточные слои были позднее стерты, смыты с лица земли какой-то стихийной катастрофой, либо же, если это не так, на этом месте просто в течение нескольких веков не было города, не жил человек. Вряд ли возможно какое-нибудь третье толкование.

Но зачем говорить об этом? Ведь ничего подобного мы обычно не наблюдаем. Обычно — нет, а в Киеве — да. Вот обстоятельство, с которым нельзя не считаться.

Едва раскопки в Киеве приняли достаточно широкий и планомерный характер, а находки начали подвергаться настоящему научному анализу, как обнаружилось нечто новое, неожиданное. Во-первых, было открыто многое, о чем молчали все письмена мира. Во-вторых, немало сведений, донесенных до нас документами и преданиями, было решительно опровергнуто красноречивыми молчальниками — вещами. Рассыпался в прах длинный ряд сказок, может быть, и красивых, но не подтвержденных этими безмолвными свидетелями. В-третьих, неожиданную поддержку получили иные рассказы и легенды — те, которые доныне расценивались, как выдумки предков. И, надо сказать, в этом нет ничего удивительного. Так случается всякий раз, когда на помощь истории является археология.

Исстари было принято считать, что гордый Киев Рюриковичей, стоявший некогда на Андреевской горе, — самое древнее поселение этих мест, основанное в IX или X веке, и что до него здесь не было ничего.

Теперь обнаружилось: внутри старого Владимирова города существовало некогда второе, меньшее по размерам и несравненно более древнее городище с языческим капищем в центре, с огромным могильником за окружавшими его рвом и валом. Могильник хранил прах людей еще VIII века. В одном из погребений возле детского скелетика лежало множество различных предметов, вплоть до игрушек и костяной ложки.

Этого мало: глубже, под этими остатками, земная толща тоже не оказалась пустой, «стерильной», как выражаются археологи. Она полна керамических осколков, следов примитивных жилищ. Нумизматам посчастливилось наткнуться на римские монеты первых столетий нашей эры. Монеты лежали вместе с глиняными черепками, и черепки эти говорили: нас сделали славянские руки. Значит, еще во дни императорского Рима тут жили люди. Они не были ни германцами, ни скандинавами-норманнами. Они были славяне. Теории о варяжских корнях Киевской Руси, о том, что предшественником Киева на берегах Днепра был неведомый готский город, рухнули.

В то же время стало ясно: в докиевские времена в этом месте стояло несколько селений — вероятно, три. Слились они только к началу летописной эпохи. Древний миф о трех братьях Кие, Щеке и Хориве — основателях Киева — приобрел если не подтверждение, то некий смысл. Трудно, разумеется, сейчас нам судить, сохранилась ли в этой легенде память о когда-то на самом деле существовавших родоначальниках, или их имена были позднее созданы народом на основе непонятных ему географических названий. Во всяком случае, пустой сказкой это предание вряд ли разумно считать.

Но еще больше неожиданного и удивительного узнали археологи о городе конца первого тысячелетия, о великокняжеском Киеве летописцев.

Знаменитый Софийский собор стоит и сегодня. Пассажиры самолетов, прибывающих в столицу Украины, издали видят его стройную колокольню. «Святая София» воздвигнута Ярославом Мудрым в 1037—1040 годах. В конце XI века ее перестроили. Хотя Батый и не разрушил это грандиозное здание, позднейшие перестройки, доделки, ремонты изменили его до неузнаваемости. К нашим дням никто уже не мог составить представления о первоначальном внешнем виде замечательного храма: по описаниям современников, по наружным обмерам стен немыслимо было сказать, каким он родился на свет. Восстановить его первоначальный характер позволили только раскопки, произведенные в советское время.

Огромный храм о тридцати главах, построенный Ярославом, куда больше походил на другую прославленную «Софию» — Новгородскую, чем на ту церковь, которую мы видим в Киеве сейчас. Весь его облик, строгий и величественно-простой, говорил о высоком и своеобразном мастерстве русских зодчих того времени. Усвоив каноны византийского искусства, они сумели создать на его базе свой собственный, неповторимый стиль, общий для всего народа, сходный на юге и на севере.

Еще больше дала археология для суждения о внешности другого архитектурного шедевра — Десятинной церкви Киева. Ее-то татары разрушили до основания. О том, как выглядела она когда-то, велись яростные споры. Противники доходили до исступления, сыпались обвинения в невежестве, в прямом жульничестве, и — напрасно: никто из спорящих не знал, да, казалось, и не мог знать ничего о древней Десятинной церкви. Батый стер ее с лица земли.

И только в наше время, когда снесли стасовскую подделку под византийский стиль, по обнаруженным под ней старым фундаментам, полам, остаткам кирпичной и каменной кладки стен архитекторы смогли восстановить на бумаге точный облик древнейшего из русских храмов. Теперь он хорошо известен нам.

Трудами украинских, московских, ленинградских ученых из земли уличка за уличкой вышел на свет древний Киев, тот самый, о котором говорили нам летописцы, роскошь и изобилие которого, дивясь, восхваляли люди Запада и Востока. Тот самый могучий город, где стояли некогда «двор Гордятин» и «двор Никифоров», где жили Воротислав и Деместик в ту пору, когда воды Днепра еще на свободе текли у Боричева «вдоль горы Кыевьскые и на Подолье не седяху людие, но на Горе».

Теперь появилась не только возможность проверить и прояснить темные свидетельства очевидцев: стало возможно добавить к ним многое, о чем летописцы забывали или не считали нужным сообщать. Они расписывали только славу и блеск великой столицы, нам же теперь стал виден и второй ее, обыденный, житейский, трудовой, лик.

Мы знакомимся с теми, кому Киев был обязан своей славой, — с умельцами-ремесленниками, чеботарями и ювелирами, столярами и оружейниками, кожемяками и художниками. Вслед за учеными мы входим в древние жилища, прикасаемся к инструментам, которые некогда держали умелые руки, пересыпаем из горсти в горсть оставшееся несмолотым зерно, видим кашу, увы, недоеденную в роковой Николин день. Мы знаем почти что в лицо литейщика Максима, безыменного художника, хрустальщика, многих других. А ведь раньше нам понаслышке было известно только имя Никиты Кожемяки или Яна Усмошвеца, которые прославились своей силой и отвагой, но мы не знали, существовали ли они на самом деле, или родились только в фантазии народа-мифотворца.

Да, после того как археология вмешалась в дело, нам стало известно, «на чем стоял» летописный великокняжеский Киев. Но не хуже знаем мы теперь и то, как он погиб.

По развалинам строений, по нагромождению человеческих костяков во дворах и на улицах, по следам чудовищного пожара, бушевавшего здесь, археологи деталь за деталью восстанавливают картину великого бедствия. Нет, летописец и его современники не преувеличивали размеров беды. Они изображали ее не по литературным образцам, не ради красного словца; они рисовали картину разорения Батыева по живому, острому и страшному впечатлению. Смерть и ужас царили в Киеве 6 декабря 1240 года, и влияние пронесшейся над городом бури нельзя сравнить с тем, что с ним случалось раньше.

Археологов, когда они приступили к большим раскопкам в Киеве, вскоре стало поражать одно замечательное явление.

Вот работа начата. Прежде всего ученый наталкивается на толстый слой земли, лежащий на поверхности, наполненный всевозможными остатками сегодняшней нашей — вернее, вчерашней — жизни. Он отбрасывает в сторону кирпич и щебень, винтовочные патроны и ржавое железо фашистской ненавистной оккупации, все то, что было потеряно и выброшено в предвоенное время. Дальше идут следы Киева XIX века — того Киева, в котором жили удивительные «печерские антики» Николая Лескова, где «лекарь Николавра делал повертоны Бибиковской теще», где «квартальный классик» с удивительным искусством превращал в одну ночь новые постройки в ветхие. Потом начинают попадаться вещи — современники И. Котляревского и Квитки-Основьяненки, попавшие в землю в начале прошлого века. Ниже, ниже... Вот почва времен последних запорожцев, земля дней Полтавской баталии... Можно ожидать, что под слоями XVIII и XVII веков вы наткнетесь на те, что отложились во времена Тараса Бульбы и философа Хомы Брута... И вдруг — неожиданность! Непосредственно под «кладовой» остатков жизни Киева XVII века заступ натыкается на культурный слой века XII! Между временем Богдана Хмельницкого и Петра Могилы, с одной стороны, и днями древних Рюриковичей, с другой, — ничего, никакого перехода, словно бы эти, совершенно разные и далекие эпохи прямо соседствовали одна с другой. Целый огромный период истории города, долгие века господства сначала Литвы, потом Польши не оставили здесь, на Андреевской горе Киева, решительно никаких следов, точно этих столетий вовсе не было.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

2. Полумесяц с крестом или со звездой на старых гербах русских городов

2. Полумесяц с крестом или со звездой на старых гербах русских городов Известно, что полумесяц со звездой является старым символом Царь-Града — Константинополя-Стамбула, существовавшим задолго до османского завоевания [882], с. 178–179.Впоследствии он стал символом

Глава 7 Литовские князья — защитники русских городов

Глава 7 Литовские князья — защитники русских городов Лучшим доказательством того, что присоединение многих западных и южных русских княжеств к Великому Княжеству Литовскому происходило мирно, служит факт призвания литовских князей рядом русских городов, никогда не

Отец городов русских!

Отец городов русских! Как объяснить дикое выражение летописца «Киев — мать городам русским»? И если Киев — мать, то кто тогда «папа»? Пришельцы с севера. Русы, завоевавшие полянский Киев в конце IX века, были смесью варягов, новгородских словен, смоленских кривичей и

21. Полумесяц с крестом или со звездой на старых гербах русских городов

21. Полумесяц с крестом или со звездой на старых гербах русских городов Как мы уже говорили, старый символ Царь-Града — полумесяц со звездой — впоследствии стал символом мусульманства. Однако этот символ, например, вплоть до конца XVII века украшал центральный собор

КИЕВ ЛИ МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ?

КИЕВ ЛИ МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ? Обратите внимание на первые строки «Повести…»: «Вот повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля». Именно «В КИЕВЕ». История других городов для автора летописных строк не столь

РАЗРУШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНИХ РУССКИХ ГОРОДОВ

РАЗРУШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНИХ РУССКИХ ГОРОДОВ ИЗ СООБЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ О РАЗРУШЕНИЯХ И ЗЛОДЕЯНИЯХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОРОДЕ НОВГОРОДЕ И В НОВГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ[307][Документ

Договоры русских городов с немецкими городами.

Договоры русских городов с немецкими городами. С возникновением торговых немецких городов в Прибалтике между ними и русскими городами завязались оживленные торговые сношения, заключались договоры, носившие торговый характер. Эти договоры имели задачей

XX Мать городов завоевана

XX Мать городов завоевана Сказать по правде, письма, которые Мухаммед послал иностранным властелинам, не слишком поспособствовали прославлению его имени и продвижению его дела, хотя время всемирной известности ислама стремительно приближалось. Так, как воевали

2. Возникновение первых русских городов

2. Возникновение первых русских городов К IX–X вв. восточнославянские племена заняли западную часть Великой Русской равнины, ограниченную побережьем Черного моря на юге, Финским заливом и Ладожским озером (озеро Нево) на севере. Здесь с севера на юг (по линии Волхова –

Мать городов русских. Кто отец?

Мать городов русских. Кто отец? Без варягов управлялись С печенежской мы страной. И Византию громили, И с косогов брали дань, И всех били киевляне, Как нас бьют теперь самих! Вот как жили при Аскольде Наши деды и отцы! Из арии Неизвестного (опера А. Н. Верстовского

Основание в Сибири первых русских городов

Основание в Сибири первых русских городов После возвращения И. Глухова в Москву, в начале 1586 г., в Сибирь были посланы 300 человек под командой воеводы Василия Сукина при «письменном голове» Даниле Чулкове. Действовали они очень осторожно, не пошли прямо на Иртыш, а решили

3.2. Был ли Киев «матерью городов русских»?

3.2. Был ли Киев «матерью городов русских»? Почти все попытки объяснения термина «Русь» основаны на созвучии. Самые примитивные из них не дотягивают до научного уровня и могут претендовать лишь на звание «народных» этимологий. «Русые», «рыжие», «красные», «роса» и даже

МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ

МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ РАЗОРЕНИЕ БАТЫЕВОЛетом 1240 года далеко на севере, на холодной Неве, князь новгородский Александр, совсем еще мальчик, наголову разгромил биргеровых[14] шведов. А через пять месяцев после этого, когда на киевских холмах облетели с деревьев последние