Могильник на Большом острове

Могильник на Большом острове

Цвет охры напоминает и кровь, и пламя огня, и солнечный свет. Быть может, засыпая охрой погребения, наши далекие предки хотели придать умершим сородичам хотя бы немного жизненной силы, необходимой для перехода в иной мир?

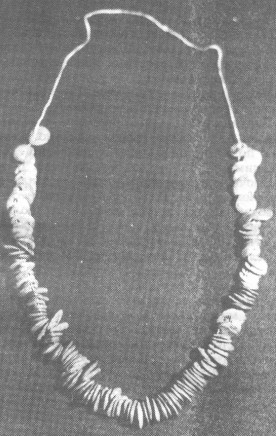

Когда из охристого слоя появились песчаниковые бусы-подвески и наконечники стрел из кремня и сланца, мы уже не сомневались, что перед нами остатки древнего захоронения. Находки предстояло не просто извлечь, как клад, а тщательно расчистить каждую, попытаться уловить порядок в их расположении. Выяснилось, что все вещи сосредоточены на одном уровне: бусы лежали рядами, наконечники небольшими кучками. Наконец, все зарисовано, сфотографировано, а находки упакованы. Мы продолжаем расчистку слоя. Оказалось, что ниже, на «материке» — так археологи называют нетронутую человеком древнюю поверхность — вновь выступило охристое пятно, на этот раз правильной прямоугольной формы. Эта яма, заполненная охрой, бесспорно, была погребением. Потянулись часы кропотливого труда. И вот в противоположных ее концах мы находим зубы и сильно истлевшие кости человека. Позднее антропологи установили, что они принадлежали двум детям. Определили и их возраст: одному было 7–9 лет, другому — не больше 4–5. Погребенные лежали ногами к центру могильной ямы и были буквально усыпаны каменными бусами, такими же, как в верхнем захоронении. Очевидно, ими расшивали одежду. Здесь мы обнаружили и множество наконечников стрел. Некоторые оказались обломанными — вероятно, их таким своеобразным способом «умертвляли».

Бусы из погребения на Андреевском озере.

Раскопанное нами захоронение напомнило о другом — всемирно известном, открытом О. Н. Бадером на палеолитической стоянке Сунгирь под Владимиром. Два ребенка положены ногами друг к другу и полностью засыпаны красной охрой. Их одежда и головные уборы расшиты бусами из кости мамонта. По бокам погребенных сохранились копья из выпрямленных бивней с костяными дисками, на груди — заколки, скреплявшие полы меховых курток. Сходство погребений, разделенных огромной территорией и двумя десятками тысячелетий, поразительно. Вероятно, на протяжении многих тысячелетий людей связывали общее мировоззрение и почти тождественные понятия о жизни и смерти. Но может ли быть достаточным такое объяснение?

Нас занимает и другой, более конкретный, вопрос — какое население оставило могильник на Большом Андреевском острове? Очень предположительный ответ давали скромные находки в двух погребениях нескольких фрагментов от сосудов эпохи энеолита — шапкульской и липчинской культур.

В конце IV — начале III тысячелетий до н. э., в энеолите, в Нижнем Притоболье, включая и Андреевские озера, жили носители трех различных культур — шапкульской, липчинской и андреевской. Две первые продолжают местные неолитические традиции. Андреевская же, по мнению некоторых исследователей, сформировалась на равнинных пространствах Восточной Европы, а затем по неизвестным причинам продвинулась в Зауралье.

Шапкульцы селились на мысах рек и озер. Их жилища представляли собой глубокие землянки, которые внутри разделялись перегородками. На Андреевском озере шапкульская посуда обнаружена в верхнем слое поселения Козлов Мыс 1, перекрывающем неолитический горизонт. Шапкульские сосуды круглодонной формы орнаментированы гребенчатыми оттисками и круглыми ямками по верхнему краю. По расположению узоров, их сочетаниям шапкульская керамика во многом напоминает сосновоостровскую. Сохраняются предшествующие традиции и и технике обработки камня. Шапкульцы продолжали изготовлять шлифованные топоры из сланца, орудия из ножевидных пластин: ножи, резчики, скребки, наконечники стрел с боковой выемкой. Достоверных находок из металла в шапкульских комплексах не известно. Основными снятиями у шапкульского населения оставались охота и рыболовство.

Липчинские поселки впервые исследовал П. А. Дмитриев. На озере он раскопал Андреевскую стоянку 2. а у поселка Мыс, ставшего теперь частью Тюмени, в обнажениях коренной туринской террасы собрал липччнскую керамику. Дома липчинцев. небольших размеров, углублялись в землю до полутора метров. Посуду они делали полуяйцевидной формы с узором, который напоминал оттиск шнура и был похож на орнаменты, выполненные отступающей палочкой. Наряду с немногочисленными кремневыми орудиями и сланцевыми шлифованными наконечниками стрел в жилищах на северном берегу Андреевского озера найдены два металлических изделия: шило и небольшая пластинка. Липчинцы были усердными рыболовами — на их поселениях находят большое количество глиняных грузил характерной биконической формы. Видимо рыбная ловля играла в их хозяйстве ведущую роль.

На ЮАО 12 и многих других памятниках обнаружены сосуды остродонной формы, сплошь украшенные чередующимися поясами гребенчатого штампа и глубоких наклонных ямок. Такая керамика встречалась в полуземлянках и жилищах наземного типа. В настоящее время остатки древних наземных построек выглядят как возвышения. окруженные ямами. Каркас таких сооружений возводился непосредственно на дневной поверхности. Эти первые в Притоболье наземные конструкции появились в поселках андреевской культуры. Ее носители были охотниками и рыболовами, но использовали сети с грузилами цилиндрической формы. А вот каменные орудия андреевцев практически не отличаются от липчинских: те же шлифованные топоры, ножи, кремневые скребки.

Число расчищенных в нашем раскопе погребений увеличивалось с каждым днем. К концу работы экспедиции их насчитывалось уже 26 вместе с ямами, в которых находилось лишь по нескольку орудий, отдельные мелкие косточки, а иногда только охра. Могильник оказался очень сложным для исследований: в мелком сыпучем песке антропологический материал сохраняется плохо, уцелели только зубы, небольшие фрагменты черепов и трубчатых костей. Проникающая вглубь влага размывала очертания ям, изменяла положение находок. Кроме того, памятник был многослойным: в раскопе мы обнаружили керамику и вещи различных эпох — от неолита до средневековья.

Однако некоторые детали погребального обряда, и в особенности наборы шлифованных бус из песчаника и сланцевых наконечников стрел (аналогичные им происходят из широко известных датированных памятников), позволяли говорить о функционировании могильника в недрах неолитической или энеолитической эпох.

Мы уже заканчивали раскопки, когда, совершенно неожиданно для себя, получили возможность приоткрыть еще одну тайну древнего некрополя. Однажды вечером Толя Панфилов отправился на охоту с самодельным луком. Мы, оставшиеся в лагере, гадали: какой же будет его добыча? Вернулся он, однако, не с охотничьими трофеями, а с ведром превосходных карасей. Так получилось, что встретились ему два рыбака из Андреевских Юрт и очень захотели посмотреть на наши находки. Любознательность местных жителей нередко содействует научным поискам. Один из гостей, увидев песчаниковые подвески, воскликнул, что такие вещицы он уже встречал. Это нас заинтересовало. По словам рыбака, каменные бусы не раз попадались ему и его землякам на восточном берегу Малого Андреевского озера, поблизости от нашего экспедиционного лагери, и намного дальше — у северной оконечности острова. Мы с Толей переглянулись. Неужели наш остров представляет собой сплошной могильник?

Из публикаций и научных докладов я знал, что могильников на Андреевских озерах известно немного, они небольшие по площади и числу захоронений. А вот остров, по-видимому, составляет исключение. В древности люди предпочитали сооружать кладбища вдали от поселков, в труднодоступных и все же заметных местах. Окруженный водами озера, остров оторван от «большой земли», но и возвышается над нею. Потому, вероятно, в течение многих веков сюда отправлялись лодки с телами тех, кого следовало предать земле, совершив последний обряд.

Каменным веком начиналась древняя история человека, в нем — многие истоки человеческой культуры. Мы далеко ушли от этого легендарного времени, и возвращение к нему часто рождает больше вопросов, чем дает ответов. Вот и могильник на Большом острове Андреевского озера оставил немало загадок. Разрешить их, возможно, сумеют наши последователи в будущем, когда люди научатся лучше узнавать и понимать прошлое.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

В БОЛЬШОМ СОВЕТЕ

В БОЛЬШОМ СОВЕТЕ В первый же день своего прибытия в Карфаген Магон отправился в Большой Совет. Брат поручил ему рассказать об одержанной победе и просить подкрепления.Рассказ Магона прерывался рукоплесканиями и радостными выкриками рабби. Казалось, что все они

22.10. В Большом каньоне с инопланетянами!

22.10. В Большом каньоне с инопланетянами! 36 тарелок, каждая поперечником 15 метров, запустил скрывшийся за Луной огромный космический корабль. Все они направились к важнейшим городам Земли и безжалостно уничтожили их. По приказу президента США против одной из этих тарелок

Лoнглит камин в большом зале.

Лoнглит камин в большом зале. Лoнглит камин в большом

О большом будущем расизма

О большом будущем расизма И гадости, которые писал о неграх Вольтер, и теория полицентризма стали такими востребованными потому, что отвечали важным, часто подсознательным потребностям людей западного мира. Британские фермеры и матросы ели тасманийцев не потому, что

СтАрина о большом быке

СтАрина о большом быке Ай диди, диди, диди, диди,Князи, послушайте,Да бояры, послушайте,Да вы все, люди земские,Мужики вы деревенские,Да солдаты служивые,Да ребятушки маленькие,Не шумите, послушайте.Да старушки вы старенькие,Не дремлите, послушайте;Молодые молодушки,Не

18. Битва казаков на острове посреди Иртыша у «жилища Царского» и битва конкистадоров на острове посреди озера, на котором была царская столица Мешико

18. Битва казаков на острове посреди Иртыша у «жилища Царского» и битва конкистадоров на острове посреди озера, на котором была царская столица Мешико • Как мы уже говорили, Ермак с отрядом своих казаков, желая сразить хана Кучума, двинулся по реке Иртыш и оказался около

Секс в большом городе

Секс в большом городе Мы ничего не можем сказать об отношениях полов в античном обществе с точки зрения женщины, потому как не осталось никаких свидетельств, написанных именно женщинами. Мужской взгляд на вещи в этом смысле очень хорошо задокументирован — в основном это

Глава II В большом респекте

Глава II В большом респекте «Император Александр III вообще шутить не любил и держал всю царскую семью в большом респекте», – писал в воспоминаниях Сергей Витте. Очевидно, под «респектом» Витте понимал не «уважуху», как нынешние рэперы, а как раз «ежовые рукавицы»: «он

15-е мая. Бивак на большом арыке

15-е мая. Бивак на большом арыке Пройдя несколько вёрст от предыдущего ночлега, мы действительно вступили на пахатные и засеянные поля, и когда остановились на ночлег, то под ногами нашими растилался прекрасный корм для лошадей, а воду доставляли нам арыки оросительные

ПРОПАВШИЙ МОГИЛЬНИК

ПРОПАВШИЙ МОГИЛЬНИК В Молдавии, в самый разгар полевых работ, мы получили сообщение, что возле села Боканы Фалештского района, при разработке песчаного карьера найдены человеческие кости и какой–то горшок. Взяв с собой своих учеников — Георге Чеботару и Володю Андриана,

Маленькая женщина в большом мире

Маленькая женщина в большом мире Эта маленькая хрупкая женщина прославилась не только как писательница, но и как одна из самых выдающихся путешественниц ХХ столетия. Впрочем, одно непосредственно связано с другим: без ее путешествий не было бы книг, а на далекие

Глава 28 С «мертвецом» в большом лесу

Глава 28 С «мертвецом» в большом лесу Лес Лумисуо, восточнее Ленинграда, апрельНесколько лет назад я сидел в партере Большого театра в Москве, около оркестровой ямы – бывшего Императорского оперного театра, который продолжает являться крупнейшим театром в СССР, и

7* 100 Книга Большом!/ Чертежу

7* 100 Книга Большом!/ Чертежу л. 82 об. А ниже Мереи речка Рвенка ^ала в Днепр;1 а ниже той речки речка Росана.А ниже Росаны хна Днепре1 город Дубровка.А ниже города Дубровны пала2 речка Кропивна.А с правые стороны Днепра, ниже Дубровны, пала в Днепр речка Боранеск, выше города

Маленькие воспоминания о большом человеке

Маленькие воспоминания о большом человеке Последние свои годы Булач Имадутдинович работал вместе с моим отцом в Центре культуры города Буйнакска, – эти воспоминания принадлежат Дугричилову Муртазали Магомедовичу – писателю, поэту, переводчику, работавшему много лет

В. Ф. Черников. Могильник близ города Уреня*

В. Ф. Черников. Могильник близ города Уреня* В начале 1969 г. в Горьковский историко-архитектурный музей-заповедник пришло письмо из Уреня, районного центра Горьковской области, расположенного на железной дороге Горький — Киров. В письме сообщалось о том, что при земляных