4.5. Положение крестьянства

4.5. Положение крестьянства

В неомальтузианской теории главными признаками наступления фазы Сжатия являются отсутствие свободных земель, крестьянское малоземелье, высокие цены на хлеб, низкий уровень реальной заработной платы и потребления основной массы населения. Как отмечалось в предыдущей главе, эти признаки начинают появляться в Центральном районе в 1730-х годах и становятся явными в 1780-х годах. В то же время в Черноземном районе до конца XVIII века происходит процесс колонизации и освоения новых земель, Сжатие пришло в этот район позже, поэтому нельзя говорить о единовременном переходе Европейской России в новую фазу демографического цикла. Тем не менее, как мы увидим далее, падение среднего уровня потребления позволяет датировать переход в фазу Сжатия на большей части территории страны в широких рамках первой половины XIX века – этим и объясняется название четвертой главы нашего исследования.

В рамках неомальтузианской теории основными параметрами, характеризующими экономическую динамику являются данные о посевах, сборах, потреблении и росте населения.

Общая динамика экономического положения в первой половине XIX века обычно реконструируется по данным губернаторских отчетов. Среди историков нет единого мнения по поводу степени достоверности этих отчетов; часть специалистов полагает, что они занижают валовые сборы. Известно, что в 1880-х годах губернаторские отчеты занижали размеры сборов по сравнению с более точными данными Центрального Статистического Комитета в среднем на 7 %.[911] В. К. Яцунский вводит поправку в данные губернаторских отчетов в 7,4 %, а Б. Н. Миронов – в 10 %.[912] С другой стороны, группа авторитетных исследователей (И. Д. Ковальченко, Л. В. Милов, А.С. Нифонтов и др.) не считает нужным вводить какие-либо поправки в официальные данные.[913]

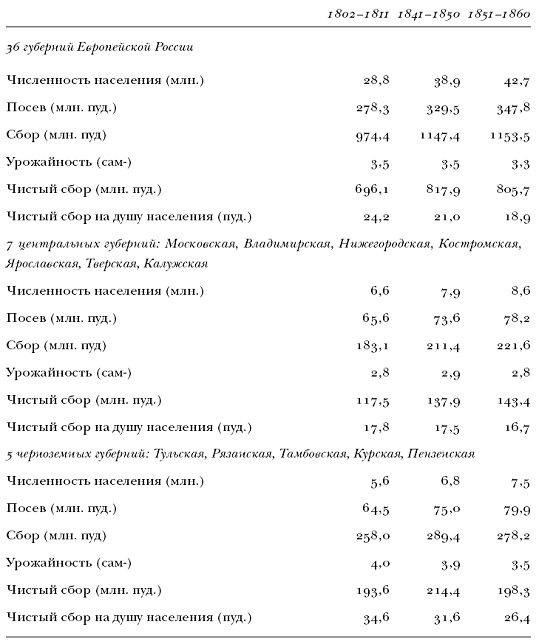

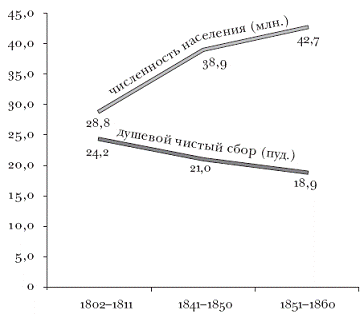

Сопоставимые данные за 1800–1860 годы имеются лишь для 36 из 50 губерний Европейской России, в том числе для всех 7 центральных губерний и для 5 из 7 черноземных губерний (таблица 4.3).[914] В целом данные губернаторских отчетов говорят о том, что в начале XIX века средний уровень потребления был еще достаточно высоким – более 24 пудов на душу населения. Однако существовали значительные порайонные различия, если на Черноземье чистый душевой сбор превышал 34 пуда, то в перенаселенном Центральном районе он составлял только 17 пудов. Хотя за полвека посевы возросли, но урожайность упала, и рост населения привел к падению чистого сбора в среднем по 36 губерниям до 18,9 пуда. График на рисунке 4.3 в целом подобен графику классического демографического цикла, однако надо учесть, что перед нами лишь фрагмент более широкой картины, что рост населения происходил на протяжении всего XVIII века, а падение потребления – по крайней мере с 1760-х годов – так что этот график можно рассматривать как продолжение графика на рисунке 3.5.

Табл. 4.1. Динамика численности населения, посевов, сборов и урожайности в 1802–1860 годах по данным губернаторских отчетов.[915]

рис. 4.3. Динамика населения и душевого чистого сбора зерна в 36 губерниях России по данным губернаторских отчетов.

Кроме того, необходимо выяснить, насколько кривая потребления приблизилась к нижней асимптоте – минимальной норме потребления. Уровень чистого сбора не вполне совпадает с уровнем потребления, так как часть зерна шла на экспорт. Экспорт в расчете на душу населения для всей России составлял в 1802–1811 годах 0,3 пуда, а в 1851–1860 годах – 1 пуд,[916] то есть с учетом экспорта душевое потребление в 36 губерниях составляло примерно 18 пудов, а с учетом поправки в 7 % – около 20 пудов. Какова была минимальная норма для того времени? Как отмечалось выше, минимальная норма потребления хлеба в пищу составляет 15,5 пудов, однако часть зерна расходуется дополнительно на корм скоту. И. Вильсон полагал, что на каждую лошадь в год расходуется 2,5 четверти (14,3 пуда) овса.[917] В Европейской России в 1850-х года на 58,4 млн. населения приходилось 15,1 млн. лошадей,[918] таким образом, на одну душу требовалось 3,7 пуда овса только для лошадей. С другой стороны, Л. В. Тенгоборский в 1854 году оценивал общую потребность в фураже в 51 млн. четвертей, что дает 5,3 пуда на душу.[919] Исходя из этих оценок, можно полагать, что минимальное потребление фуража составляло 4–5 пудов на душу, а в сумме минимальная норма потребления в пищу и на фураж составляла 19,5 – 20,5 пудов. Нужно учесть, однако, что в Нечерноземье было больше пастбищ, чем в черноземных областях, поэтому расход зерна на фураж и норма потребления могли быть на 1–2 пуда меньше. На Черноземье, наоборот, норма потребления могла быть на 1–2 пуда больше.

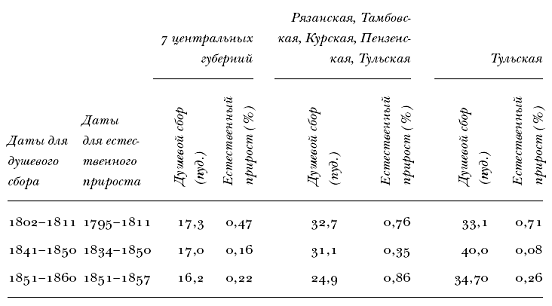

Таким образом, падение душевых сборов в первой половине XIX века привело к тому, что потребление (в среднем по 36 губерниям) вплотную приблизилось к минимально возможной норме. Это означает, что на большей части территории страны наступило Сжатие. Таким образом, можно утверждать, что в целом по России рост населения (в соответствии с демографически-структурной теорией) сопровождался уменьшением душевых сборов хлебов и падением потребления. Падение потребления, в свою очередь, замедлило рост населения; естественный прирост уменьшился с 0,91 % в 1795–1833 годах до 0,58 % в 1834–1850 годах и до 0,49 % в 1851–1857 годах.[920] Однако существовали значительные порайонные различия (таблица 42).

Табл. 4.2. Динамика среднегодового естественного прироста и душевого чистого сбора в 1802–1860 годах[921]

Коэффициент естественного прироста, указанный в этой таблице, – это так называемый брутто-коэффициент, показывающий средний прирост населения за год с учетом миграций. Когда речь идет о популяционной динамике большого региона или сословия учет пространственных и социальных миграций представляется естественным и необходимым. Уровень потребления влияет на миграции точно так же, как на рождаемость и смертность, поэтому их учет тем более необходим в работах, посвященных изучению связей между этими факторами. Увеличение ренты и уменьшение потребления побуждало крестьян всеми возможными способами – в том числе бегством – стремиться покинуть сословие крепостных. Такого рода миграции, конечно, уменьшали естественный прирост крепостных, но мы не имеем права не учитывать эти явления, сводя демографическую динамику к нетто-коэффициенту естественного прироста, как это пытались сделать некоторые авторы.[922] Нетто-коэффициент равен разности коэффициентов рождаемости и смертности; в случаях, когда имеется значительная эмиграция, умершие эмигранты не учитываются коэффициентом смертности, поэтому нетто-коэффициент искажает реальную картину популяционной динамики. При этом безразлично, идет ли речь о динамике численности населения отдельного региона или об изменении численности отдельного сословия (в частности, крепостных крестьян). Далее в этой работе используется только брутто-коэффициент естественного прироста.

Возвращаясь к данным таблицы 4.2, можно заметить, что в центральных губерниях душевой сбор находился на уровне или даже ниже минимальной нормы уже в начале столетия; это свидетельствует о том, что здесь уже существовало аграрное перенаселение и регион с трудом обеспечивал себя продовольствием. На протяжении полувека душевой сбор практически оставался постоянным; он лишь немного уменьшился. Низкое потребление привело к падению естественного прироста в 1833–1850 годах до 0,16 % – уровня, при котором можно говорить о демографической стагнации. В 50-х годах XIX века положение несколько улучшилось, по-видимому, в результате ввоза продовольствия извне. Действительно, в 1850-х годах только в Москву из черноземных областей доставлялось 23 млн. пудов хлеба в год,[923] что давало в расчете на душу населения центральных губерний дополнительно 2,7 пуда. Таким образом, реальное потребление в Центральном районе, по-видимому, немного превышало голодный минимум, что и объясняет рост населения.

В Черноземном районе в начале столетия душевой сбор был вдвое больше, чем в Центральном районе. В начале века, несмотря на потери в войнах, численность населения быстро росла, но в 1834–1850 годах темпы естественного прироста упали вдвое, хотя душевое производство почти не изменилось. В 1850-х годах естественный прирост, наоборот, увеличился вдвое, и эти странные колебания невозможно объяснить исходя из классической теории. Наиболее странной выглядит ситуация в Тульской губернии: в 1834–1850 годах здесь отмечается стагнация населения при том, что душевое производство находилось на очень высоком уровне (таблица 42).

Факт отсутствии корреляции между душевым производством и естественным приростом в Черноземном районе был в свое время отмечен И. Д. Ковальченко.[924] В. М. Кабузан считал, что понижающее влияние на темпы роста населения оказало крепостничество, и это влияние особенно проявилось с 40-х годов XIX века.[925] А. И. Комиссаренко указывал на связь между естественным приростом в различных губерниях и долей крепостных в их населении.[926] Действительно, корреляционный анализ показывает, что существует тесная связь: чем больше в губернии крепостных, тем меньше естественный прирост. В целом по шести губерниям Черноземья (кроме Курской) естественный прирост крепостного населения упал с 0,62 % в 1795–1833 годах до минус 0,03 % в 1834–1850 годах, то есть при достаточно большом душевом производстве началась внезапная стагнация. Именно эта стагнация и была основной причиной резкого уменьшения общего прироста населения – с 0,9 % в 1795–1833 годах до 0,37 % в 1834–1850 годах. Статистический анализ имеющихся погубернских данных позволил обнаружить связь между ростом населения и двумя факторами: нормой барщины (отрицательная корреляция) и отношением средней величины крестьянского надела к норме барщины (положительная корреляция). Размеры барщины объясняли 64 % вариаций в естественном приросте, а два фактора вместе – 79 %.[927] Таким образом, темпы роста крепостного населения на Черноземье в основном зависели от соотношения размеров барщины (которая была негативным фактором) и величины надела (которая была позитивным фактором).

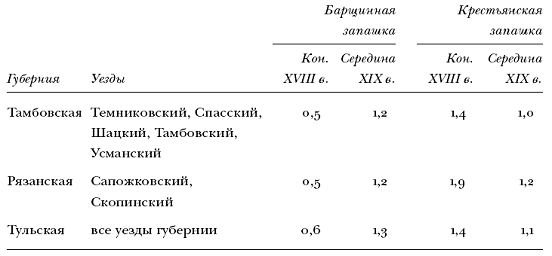

Табл. 4.3. Размеры запашки на душу населения в конце XVIII и в середине XIX века (в дес.).[928]

Естественно предположить, что причиной наступившей в 30-х годах стагнации крепостного населения был резкий рост повинностей. В принципе известно, что в конце XVIII – первой половине XIX века барщина существенно возросла. В литературе имеются сведения о размерах барщинной и крестьянской запашки в некоторых губерниях района. Как следует из приведенных в таблице 4.3. данных, за указанный период барщина возросла более чем в 2 раза, и в соответствии с имеющейся корреляцией это должно было привести к уменьшению естественного прироста.

Таким образом, результаты корреляционного анализа говорят о том, что в 1840 – 1850-х годах уровень естественного прироста крепостных крестьян в шести губерниях в основном определялся уровнем оброков и барщины. Отсюда следует, что остановка роста крепостного населения на Черноземье была вызвана главным образом увеличением барщинных норм, то есть перераспределением ресурсов в структуре «государство – элита – народ».

В обстановке тяжелой эксплуатации менялось и демографическое поведение крестьян: отцы, желая сохранить рабочие руки, не отдавали своих дочерей замуж и требовали большой выкуп. Когда крестьян одной из вотчин Шереметевых спросили, почему они не женаты, крестьяне ответили: «Хотя невесты есть, но они дороги и купить не на что, а отводу отцы невест берут по 20 рублей, по 30 рублей и более. И если они такие деньги заплатят, то должны лошадь или какой другой скот продать и через то прийти в разорение…»[929] В особенно тяжелом положении находились крестьяне мелких имений: они не могли жениться в своей деревне, так как обычно она была населена родственниками, и не могли купить невесту, так как соседние помещики запрещали вывод невест в чужие поместья.[930] Уменьшение числа детей в семьях проявилось в росте доли трудоспособного населения в общем населении деревень, причем этот рост был наиболее заметным в беднейшей прослойке крестьян.[931] По-видимому, это было результатом повышения детской смертности и сокращения рождаемости. Имеющиеся статистические данные по Харьковской (1808–1817 гг.) и Полтавской (1835–1850 гг.) губерниям показывают, что рождаемость и естественный прирост у помещичьих крестьян были существенно меньше, чем у государственных.[932]

Стагнация крепостного населения имела место и в масштабах всей страны. В 1833 году общая численность помещичьих крестьян в Европейской России составляла 22,4 млн., а в 1857 году – 22,1 млн. человек.[933] Механизм этой стагнации включал в себя такие факторы, как бегство крепостных, попытки перейти в другие сословия, ограничение рождаемости и рост смертности. Эти факторы были непосредственно связаны с уровнем жизни крепостных и находят объяснение в основном через корреляцию с барщиной. Однако существовал также один официальный канал выхода из крепостного сословия – рекрутские наборы. По подсчетам В. М. Кабузана, в 1835–1850 годах было взято в рекруты 546 тыс. крепостных крестьян; смертность в армии за этот период составила 44 %, следовательно, 306 тыс. крепостных за 16 лет получили свободу.[934] В 1835 году в России насчитывалось 11447 тыс. крепостных душ мужского пола, и можно подсчитать, что в среднем за год через армию переходило в сословие государственных крестьян 0,165 % крепостных. В 1833–1850 годах крепостное население уменьшалось в среднем на 0,0325 % в год, следовательно, если бы рекруты не выходили из крепостного состояния, то рост составил бы 0,132 % в год. Если сравнить этот процент с 0,76 % роста (даже с учетом ухода рекрутов) в 1815–1833 годах, то вывод о происходившей в этот период стагнации останется неизменным.[935]

Когда произошло то масштабное перераспределение ресурсов, которое вызвало стагнацию крепостного населения? Имеющиеся массовые данные (таблица 4.3) разделены большим временным промежутком, и неясно, когда именно на протяжении этого промежутка имел место рост барщины, был ли он постепенным или происходил резкими скачками. Величина барщины и оброка имела чрезвычайно высокую корреляцию (0,95)[936] и это позволяет достаточно уверенно предполагать, что барщина и оброк росли одновременно, таким образом, данные об оброке могут восполнить пробел в данных о барщине.

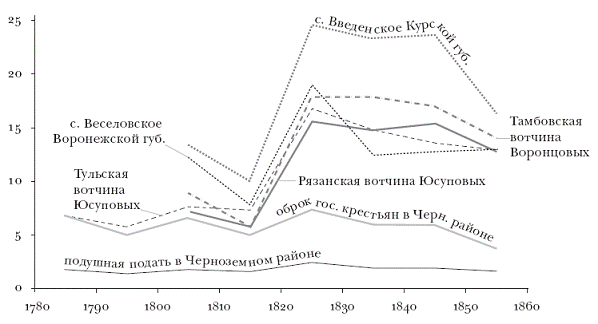

Динамика оброка в ряде крупных поместий Черноземного региона представлена на рисунке 4.4. Чтобы исключить инфляцию (в том числе и по отношению к серебру), мы пересчитали оброки на хлеб соответственно уровню цен. Поскольку крестьяне выращивали преимущественно рожь и овес, то было принято, что в пуде условного «хлеба» содержится 60 % ржи и 40 % овса, и, соответственно, при расчетах учитывались текущие цены на эти продукты.

В целом из приведенных данных складывается следующая картина. В начале XIX века финансирование войн с Наполеоном потребовало огромной эмиссии ассигнаций; это вызвало инфляцию и невиданный до того времени рост цен. Помещики увеличивали оброки, но не могли угнаться за ценами: их сдерживала опасность нового крестьянского восстания. В 1807 году Наполеон освободил крестьян в Польше, вследствие чего прусский король был вынужден объявить об освобождении крепостных в Пруссии. Над Россией постоянно висела угроза французского вторжения, которое могло привести к крестьянской войне. Один за другим производились чрезвычайные рекрутские наборы, от крестьян требовали все возрастающий «налог кровью». В 1810–1811 годах было взято в армию 211 тыс. рекрутов, в 1812 году – 420 тысяч рекрутов.[937] В такой обстановке помещики были вынуждены смириться со значительным падением реального оброка в пересчете на хлеб (см. рисунок 4.4).

Однако, вернувшись победителями из Парижа, русские дворяне пожелали жить по-парижски. Новая волна потребительства предопределила новую волну повышения оброков, которая превзошла все, что было до тех пор. В 1815–1828 годах денежные оброки возросли в 2–3 раза, затем началось падение цен, дополнительно усилившее тяжесть эксплуатации. На Черноземье за 10 послевоенных лет оброк в хлебном исчислении вырос втрое, с 4–6 до 17–20 пудов на душу, и достиг предела крестьянских возможностей.

рис. 4.4. Динамика оброков на Черноземье в 1780 – 1850-х годах (в пудах хлеба на душу населения).[938]

Вторая волна повышения ренты сопровождалась новым бурным оживлением дворянского предпринимательства. В 1818 году было основано Общество сельского хозяйства, имевшее экспериментальную ферму и земледельческую школу для подготовки приказчиков помещичьих хозяйств. В отличие от времен первого предпринимательского бума (в 1760 – 1770-х годах) основное внимание теперь уделялось не организации барщинного хозяйства, а интенсификации аграрного производства, новым сортам зерновых, травосеянию, распространению посевов картофеля и сахарной свеклы.[939]

Вторая четверть XIX века стала временем расцвета барщинных латифундий Черноземья. Три четверти из 4,3 млн. помещичьих крестьян этого региона находились на барщине; в 1850-е годы Черноземье поставляло – в основном в Центральные области – около 50 млн. пудов хлеба, еще 10 млн. пудов расходовалось на производство водки. В целом на вывоз и винокурение шло около 30 % чистого сбора хлеба. В это время Москва потребляла 23 млн. пудов в год, Петербург – около 30 млн. пудов. Каждый год тысячи барж с зерном спускались по рекам на Север, к Оке и Москве; часть из них бурлаки тащили вверх по Волге и по каналам – к Петербургу. Назад баржи не возвращались, это была односторонняя торговля: по Рязанской губернии, к примеру, вывоз превышал ввоз в 10 раз.[940]

По сравнению с концом XVIII века средняя норма барщинной запашки увеличилась в 2 раза. В целом по Черноземью площадь барщинных полей лишь немного уступала общей площади наделов помещичьих крестьян.[941] Механизм, через который увеличение барщины приводило к падению уровня жизни и к уменьшению естественного прироста, хорошо известен: это был механизм доведенной до предела интенсификации труда. Для интенсификации труда использовалась урочная система, и время, полагавшееся на выполнение «уроков», было урезано вдвое по сравнению с нормами конца XVIII века.[942] Темп работы на барщине поддерживался суровыми наказаниями «за леность»; в имении Гагариных, например, в 1819–1858 годах в среднем в год подвергался телесному наказанию каждый четвертый крестьянин.[943] Летняя барщина отнимала у крестьянина в среднем 4 дня в неделю; работать должны были все, женщины с грудными детьми работали на току, старики сторожили урожай, 10-летние мальчики работали на возке навоза и бороновании, а малые дети подбирали за жнецами упавшие колоски.[944] В зимнее время крестьяне выполняли тяжелую барщину по доставке помещичьего зерна в большие города или к речным пристаням. По некоторым оценкам, за полвека извозная повинность в Московской, Тульской и Рязанской губерниях увеличилась в 2–3 раза. В зимнее время эту повинность отбывали до 3 млн. крестьян, в Москву ежегодно доставлялось минимум 450 тыс. саней с хлебом. Наезженные годами тракты превращались зимой в живую реку обозов и грузов; подводная повинность отнимала у крестьян почти столько же сил и времени, сколько барщинная работа летом. В одном из сел князя Волконского в Саратовской губернии каждая крестьянская семья («тягло») должна была в течение зимы доставить за 200 верст на пристань в Моршанске 6 подвод с хлебом. По суммарному расстоянию это было то же самое, что заставить крестьянина отвезти одну подводу с хлебом в Петербург.[945]

Многочисленные свидетельства говорят о том, что постоянно занятые на барщине крестьяне не успевали производить работы на своем участке – хотя работали от восхода до заката, и в воскресные, и в праздничные дни, а иногда и ночью. Сплошь и рядом крестьянам приходилось употреблять в пищу невызревшее или проросшее зерно; из-за нехватки времени муку не очищали от спорыньи, и такой хлеб был вреден для здоровья.[946] Тяжелый, выматывающий труд сказывался на психическом состоянии крестьян. «От недостатка скота и хлеба происходит и чрезмерная бедность барщинных крестьян, доведшая их до отчаяния… – писал приказчик одного из крупных имений, – следствие чего есть необыкновенное равнодушие к своему положению».[947] «Самое существенное, на наш взгляд, – пишет о положении крестьян Л. В. Милов, – состоит в том, что в этой среде становилось заметным явлением пассивное отношение к своему собственному хозяйству, безразличие к удручающей перспективе своей собственной жизни и жизни членов своей семьи… В итоге такие крестьяне… „смерть свою за покои считают“».[948]

Таким образом, есть все основания полагать, что главной причиной демографической стагнации крепостного населения в 1830 – 1840-х годах было повышение уровня ренты, сопровождавшееся усилением внеэкономического принуждения.

Перераспределение ресурсов не сводилось к повышению ренты; оно означало также и сокращение крестьянских наделов. Крестьянское малоземелье является основным признаком Сжатия, но на Черноземье малоземелье было результатом экспроприации крестьян, и следовательно, Сжатие в этом регионе носило искусственный характер – оно было ускорено демографически-структурным процессом, перераспределением ресурсов (в данном случае земли) в пользу элиты.

Помещики оставляли барщинным крестьянам мизерные наделы, едва обеспечивавшие прожиточный минимум при обычном урожае. Такая практика лишала крестьян возможности создавать запасы на случай голода. В конечном счете, так же как в 1780-х годах, наступление элиты на крестьянство должно было привести к демографическому кризису.

В 1840 – 1850-х годах широко распространилась практика сгона крестьян с земельных наделов; экспроприированные крестьяне должны были работать на барщине за «месячину» – месячные продуктовые пайки. Эта практика было аналогична той, которая применялась на польских и остзейских барщинных фольварках (Bauernlegen).[949] В Центрально-Черноземном районе эта практика была распространена меньше, чем в Западных областях; здесь помещики обычно ограничивались урезанием крестьянского надела. Средний надел крестьян Черноземного района в конце XVIII века составлял 1,3–1,7 десятин на душу, к середине XIX века он уменьшился до 1,0–1,3 десятин на душу. Это была грандиозная экспроприация крестьянства, которая определила все будущее развитие деревни: именно эта экспроприация была причиной крестьянского малоземелья, проблемы, впоследствии ставшей роковой для России.

По расчетам Л. В. Милова и И. Д. Ковальченко, надел, оставленный крестьянам, был той нормой, которая обеспечивала минимальные возможности для простого воспроизводства.[950] В Рязанской губернии крестьяне имели 1 дес. пашни на душу, что при среднем урожае 1840-х годов давало им лишь 16,8 пуда чистого сбора.[951] При этом необходимо было заплатить подушную подать, эквивалентную по местным ценам 1,4 пудам хлеба. Постоянно занятые на барщине, крестьяне практически не имели возможности зарабатывать деньги промыслами, поэтому, очевидно, их потребление было на уровне минимальной нормы в 15,5 пудов. Оброчные крестьяне имели такой же надел, что и барщинные, но вместо барщины, должны были платить оброк, эквивалентный в конце 1850-х годов 9 – 10 пудам.[952] Очевидно, что оброчные крестьяне были вынуждены зарабатывать деньги для уплаты оброка ремеслом и отходничеством; оценка этих доходов затруднена недостатком данных, тем не менее И. Д. Ковальченко и Л. В. Милов выполнили такой расчет для Рязанской губернии и установили, что заработки оброчных крестьян не обеспечивали минимального уровня потребления.[953]

Интегральным показателем крайнего предела эксплуатации крестьян и невозможности исполнять требования помещика был огромный рост недоимок по оброкам. Примеры, приводимые В. А. Федоровым, показывают, что в 1820 – 1830-е годы недоимка возросла во много раз и зачастую в 2–3 раза превышала годовую сумму оброка. Это говорит о том, что у крестьян отнимался не только весь прибавочный, но и часть необходимого продукта.[954] «Приобретенные крестьянами от их помещиков выгоды обеспечивали им лишь минимум средств существования, – подчеркивал А. Д. Повалишин, – и не давали возможности даже в отдаленном будущем думать об улучшении этого положения… Наоборот, весь ход развития помещичьего хозяйства давал основание заключить о переходе крестьян в совершенное рабство…»[955]

В урожайные годы остававшегося у крестьян зерна еще хватало на пропитание, но в неурожайные годы наступал голод. После резкого увеличения оброков и барщины в 1815–1825 годах у крестьян не было запасов хлеба, и каждый неурожай приводил к резкому росту цен и голоду. Неурожай и голод на Черноземье отмечался в 1833 – 34, 1839–1840, 1848, 1856 годах. «В голодные зимы положение крестьянина и его семьи ужасно, – писал в 1841 году А. П. Заблоцкий-Десятковский. – Он ест всякую гадость. Желуди, древесная кора, болотная трава, солома – все идет в пищу. Притом ему не на что купить соли. Он почти отравляется, у него делается понос, он пухнет или сохнет. Являются страшные болезни… У женщин пропадает молоко в груди, и грудные младенцы гибнут, как мухи. Никто не знает этого потому, что никто не посмеет писать или громко толковать об этом, да и многие ли заглядывают в лачуги крестьянина?»[956]

Необходимо отметить, что современные исследователи отмечают наличие прямой корреляции между угнетенным психическим состоянием людей, заболеваемостью и смертностью. Причем речь идет не только о том влиянии, которое оказывает на психику людей ухудшение их материального положения, но и о прямом воздействии социального насилия и приниженного социального статуса на процессы воспроизводства населения. «Уже общепризнанно, – пишет В. С. Томилина, – что длительное состояние страха, неуверенности, низкая самооценка оказывают серьезное влияние на здоровье: вызывают депрессию, повышение предрасположенности к инфекционным заболеваниям, диабету… сердечно-сосудистым заболеваниям».[957]

Представление об уровне социального насилия дает исследование Д. Л. Мордовцева, который на основании архивных дел составил сводку жалоб крестьян Саратовской губернии.[958] Из этой сводки видно, что в помещичьих имениях применялись розги, палки, шпицрутены, «битье по зубам каблуком», «битье по скулам кулаками», «подвешивания» за руки и за ноги на шесты, «вывертывание членов» посредством подвешивания, так называемая «уточка» (связывание рук и ног и продевание на шест), надевание «шейных желез», «конских кандалов», «личной сетки» (для пытки голодом), опаливание лучиной волос у женщин «около естества», «взнуздывание», «сажание в куб», «ставление на горячую сковороду», «набивание деревянных колодок на шею», сечение «солеными розгами» и «натирание солью» по сеченым местам, принуждение работать с колодками на шее, «забивание в рот кляпа», употребление железных ошейников и т. д.[959] Систематический характер имело насилие помещиков над крепостными девушками. Д. Л. Мордовцев говорит о случаях поголовного отбирания крестьянских девушек в наложницы: «для барского двора и постельного дела всех девок из имения выбрал», «из покупных и из наших девок сделал для своей похоти турецкий гарем», некоторые помещики требовали в барский дом молодых женщин на ночь, «отчего крестьянские дети без матерей от крику в люльках задыхаются». Оренбургский помещик Сташинский растлевал девочек, которым было 12–14 лет, причем двое из них умерли после изнасилования – но насильник не понес никакого наказания.[960] А. фон Гакстгаузен свидетельствует, что помещики в массовом порядке посылали женщин в Москву и Петербург для зарабатывания оброка проституцией. Некоторые помещики создавали в столицах публичные дома из крепостных рабынь.[961]

«Роскошь цветов и ливрей в домах петербургской знати меня сначала забавляла, – писал маркиз де Кюстин. – Теперь она меня возмущает, и я считаю удовольствие, которое эта роскошь мне доставляла, почти преступлением… Я невольно все время высчитываю, сколько нужно семей, чтобы оплатить какую-нибудь шикарную шляпку или шаль. Когда я вхожу в какой-нибудь дом, кусты роз и гортензий кажутся мне не такими, какими они бывают в других местах. Мне чудится, что они покрыты кровью. Я всюду вижу оборотную сторону медали. Количество человеческих душ, обреченных страдать до самой смерти для того лишь, чтобы окупить материю, требующуюся знатной даме для меблировки или нарядов, занимает меня гораздо больше, чем ее драгоценности или красота».[962]

Иногда признания такого рода раздавались из уст самих помещиков. Известный малороссийский меценат Г. П. Галаган писал после осмотра своей нищей деревни: «О, когда-нибудь воздастся мне за это от Бога, от брата бедных; тут будет плач и скрежет зубов».[963]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

§ 5. Положение крестьянства, дворянства и купечества

§ 5. Положение крестьянства, дворянства и купечества Крестьяне. Тяжелейшее бремя форсированного развития экономики страны, да еще в период тяжелой войны несла, конечно, основная масса населения — крестьянство, составлявшее в это время 92 % всего населения страны и

Положение зависимого крестьянства. Крестьянские движения.

Положение зависимого крестьянства. Крестьянские движения. Данные источников VIII—IX вв. убедительно доказывают полную несостоятельность утверждений реакционного австрийского историка А. Допша и его последователей, что во времена Каролингов господствовало якобы

Положение крестьянства и крестьянские восстания

Положение крестьянства и крестьянские восстания Большая часть французского крестьянства в X— XI вв. подвергалась тяжелой феодальной эксплуатации. Крепостной (серв) находился в личной, поземельной и судебной зависимости от сеньора, т. е. собственника сеньории (так обычно

Сельское хозяйство в XI—XIII вв. и положение крестьянства

Сельское хозяйство в XI—XIII вв. и положение крестьянства В XI—XIII вв. во Франции получило значительное развитие сельское хозяйство, широко распространилось трехполье, усовершенствованный плуг, из зерновых культур первое место заняла пшеница. Благодаря новой системе

Аграрный строй и положение крестьянства

Аграрный строй и положение крестьянства В XI — начале XII в. население Англии, по данным «Книги Страшного суда», составляло около 1,5 млн. человек; из них громадное большинство (не менее 95%) жило в деревне. Преобладающим занятием населения было земледелие с характерной для

Положение английского крестьянства

Положение английского крестьянства Одним из важнейших прогрессивных сдвигов в жизни английской деревни XV в. было личное освобождение основной массы вилланов. Крестьяне делились теперь в юридическом отношении на две основные категории. Освободившиеся крестьяне,

§ 5. Положение крестьянства, дворянства, купечества

§ 5. Положение крестьянства, дворянства, купечества Крестьяне. Тяжелейшее бремя форсированного развития экономики страны, да еще в период тяжелой войны, несла, конечно, основная масса населения — крестьянство. Оно составляло в это время 92 % всего населения России и было

Положение крестьянства и усиление крепостничества

Положение крестьянства и усиление крепостничества В условиях экономического упадка городов и сокращения внутреннего рынка сельское хозяйство получило новый стимул к расширению, так как из районов к востоку от Эльбы хлеб —(главным образом рожь) и промышленное сырье

Нищета крестьянства

Нищета крестьянства Однако если официальная Япония казалась процветающей, уровень жизни масс был низким. Япония представляла собой крестьянскую страну — четыре пятых избирательных округов на парламентских выборах были сельскими, а сельское хозяйство находилось в

6.3 Положение крестьянства

6.3 Положение крестьянства В восприятии крестьян основное содержание экономических процессов того времени заключалось в нарастающем малоземелье. В 1861 году на душу сельского населения приходилось 4,8 дес. надельной земли, в 1880 году – 3,5 дес., в 1900 году – 2,6 дес., в 1914 году – 2,0

7.8. Положение крестьянства после кризиса 1892 года

7.8. Положение крестьянства после кризиса 1892 года Таким образом, опираясь на чиновничество и армию, монархия могла проводить этатистскую политику индустриализации, которую называли «антидворянской». Но как соотносилась эта политика с нуждами крестьянства? Мы видели, что

23. ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

23. ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ Основным классом общества было крестьянство, которое делилось на две категории: частновладельческое и черносошное. Частновладельческие крестьяне являлись самой многочисленной социальной группой и составляли около 90 %

§ 11. Идеология крестьянства

§ 11. Идеология крестьянства При изучении вопроса об образовании Русского централизованного государства было бы очень важно поглубже ознакомиться с идеологией русского крестьянства, как такой социальной силы, которая играла первостепенную роль в общественном развитии

2. Ухудшалось ли положение крестьянства?

2. Ухудшалось ли положение крестьянства? Следующий контраргумент Б.А. — «крестьянские восстания в Полтавской и Харьковской губерниях» в 1902 г.{42}, бесспорно свидетельствующие, по его мнению, о тяжелом экономическом положении крестьян. Обращение к крестьянскому движению —

АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА

АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА Экономической основой образования и усиления централизованной власти Сунской династии были расширение казенных поместий и предоставление помещикам больших земельных владений.Крупнейшими помещиками в стране были

Погром крестьянства

Погром крестьянства Уже более десятилетия новые преобразователи России исправляли крестьянство. Они учили его, как ему жить, воспитывать детей, пахать, и сеять, водить скотину, поднимать сельское хозяйство на «небывалую высоту». Гигантская пропагандистская машина