14

14

Я хотел бы, чтобы на наших путях не зияли провалы, потому что мне ведомо, что все они вскоре будут унесены ветром.

Грегор фон Реццори,

«Прошлогодние снега»

Купить билет до Кишинева оказалось проблемой, потому что на этот раз мне не удалось отыскать армян, которые могли бы мне помочь. На вокзале выяснилось, что у меня должно быть разрешение на провоз валюты. Разрешение выдавалось банком, а банки по выходным были закрыты. Я разыскал начальника вокзала и студента, который говорил по-английски. Возможно, надо было дать взятку, и я помахал несколькими долларами. Нет! Если нет разрешения, то не будет и билета.

Студент сказал:

– Ну и что? Проведите выходные здесь, в Яссах. Здесь полно развлечений.

Я не стал возражать ему. Но если бы я останавливался перед каждым препятствием такого рода, я бы все еще оставался на Кипре. Я сказал, что должен добраться до Армении, и ушел, оставив несколько озадаченного моими словами студента.

На автобусной станции мне сказали, что первый рейс на Кишинев будет после выходных, и посоветовали сесть на поезд. Но, уходя, я увидел газету на кириллице, засунутую за ветровое стекло автобуса. Толпа молдаван с нетерпением ждала посадки: мне объяснили, что это специальный автобус на Кишинев. Я проскользнул в салон вместе с ними, и они объяснили, что каждый выходной они совершают это путешествие, чтобы навестить родственников, с которыми их разлучила проведенная Сталиным граница. Водитель согласился довезти меня до границы.

Мы выехали из Ясс в полдень и миновали ряд невысоких холмов. Молдавские деревни поражали изобилием по сравнению с Трансильванией. Даже самые простые домики были отделаны резьбой и завитушками и покрашены в ярко-голубой, сиреневый или оливково-зеленый цвет. Под навесами поднимались округлые носы лодок, а на грязных выгонах горделиво цвели похожие на разряженных невест яблони. Даже навесы над колодцами были выполнены на манер миниатюрных соборов.

На границе все было из стекла и бетона. Советский офицер в похожей на блюдо фуражке усадил меня в своем кабинете и закидал вопросами: почему именно здесь, где моя семья, почему англичанин, сколько долларов, имею ли при себе оружие? Но в конце концов он меня пропустил. Я присоединился к пассажирам автобуса, и мы покатили по разворошенному муравейнику Советского Союза, мимо ждущих очереди на проезд машин, растянувшихся на мили. За машинами женщины, согнувшись, готовили еду, стирали белье, их полные груди выпирали, словно тесто, из летних платьев без рукавов, а вокруг тесными группками сидели мужчины в жилетках.

Затем снова пошли пологие холмы, лес и яркие деревушки, намного ярче тех, что остались в Румынии. Если переезд из Болгарии в Румынию означал переход от лучшего к худшему, то возвращение из Румынии в Советский Союз как бы компенсировало это. Признаюсь, последние тысячи миль на пути к Армении обескуражили меня. Я собирался ехать туда через Крым и Грузию, но в моих документах был обозначен другой маршрут. Я не мог пользоваться гостиницами и билетными кассами – вообще ничем, где могли проверить документы. Я знал три слова по-русски и не имел ни единого рубля (никто не мог разменять мне сто долларовые купюры, а в банках требовались документы). Я устал и проголодался. Я задавался вопросом, сколько из этих тысяч миль мне предстоит покрыть до того, как я сяду в самолет в Москве.

Было темно, когда наш автобус въехал в Кишинев. Молдавская семья, с которой я ехал в автобусе, предложила мне переночевать у них. Я дал им три пачки американских сигарет. Семья обитала на четырнадцатом этаже многоквартирного дома, который все еще строился. У них была крупная немецкая овчарка, привязанная к батарее. Утром меня отвели на автобусную остановку и купили мне десятирублевый билет, что стоило мне еще нескольких пачек сигарет. Они махали мне руками на прощание, четверо добродушных, полных молдаван, все еще находившихся под впечатлением того, как сошлись наши два различных мира на один вечер, объясняясь на убогом французском, чтобы снова навсегда разойтись.

Все утро передо мной расстилалась далеко на востоке приднестровская равнина, безграничная и бесконечная, по которой двигались группы танкоподобных тракторов. Деревни появлялись в пустоте степи, словно робкие оазисы. Окаймлявшие их деревья уже шелестели листвой, пора их цветения заканчивалась. Казалось, весна здесь на две недели опередила румынскую. Возможно, совхозы научились ускорять ее наступление.

Днем я добрался до Одессы и попытался найти судно, идущее на восток по Черному морю, но таковых не ожидалось. Я пытался поменять деньги, найти комнату, но ни первое, ни второе мне не удалось. Я старался получить сведения – но информация была такой же скудной, как и все остальное. Если бы я сел в поезд, например, как бы я мог перебраться через Азовское море: пришлось бы мне в этом случае объезжать Ростов-на-Дону или существовал паром через Керченский пролив? В Грузии шла война; ходили ли там автобусы и поезда? Но я ничего не мог толком выяснить – казалось, люди сами были совершенно растеряны. Когда я показывал им карту их собственной страны, они смотрели на извилистые линии и очертания, словно перед ними было дьявольское наваждение.

Когда день перешел в вечер, вопрос о пристанище стал со всей остротой. Я пытался проникнуть во многие гостиницы, но везде спрашивали документы или просто говорили «нет». Несколько студентов пытались помочь, но вскоре оставили меня, осознав тщетность этих попыток.

Поздним вечером я оказался в одесском университетском театре. Точно уже и не припомню, как я там оказался, во всяком случае, усевшись между двумя преподавателями английской литературы, я смотрел капустник. Мой рюкзак не помещался под сиденьем, и поэтому мне пришлось устроить его на коленях, словно ребенка-переростка.

– Носки, – прошептал профессор справа от меня.

– Носки?

– Носки, – кивнул он на сцену. – В Одессе ощущается прискорбный дефицит носков. – Его английскому языку явно не пошло на пользу слишком глубокое знакомство с классикой. – Эта скромная драма – о носках.

Группа босых студентов бродила по сцене. Человек в высоких ботинках скакал вокруг них. Пара последних в Одессе носков свисала с его головы. Он заявил, что он Ленин, и все студенты повалились на землю, махая босыми ногами в воздухе. Ленин подпрыгнул. После этого он швырнул носок на пол и наступил на него ногой. Все засмеялись.

– Одесса, – изрек профессор, – столица юмора.

Когда зажегся свет, он спросил:

– Кто вы? Вы турист?

– Да.

– Вы странно выглядите.

– Возможно, он из Шотландии, – предположил профессор, сидевший с другой стороны. – Как Бернс.

– Или из Озерного края – как Вордсворт.

– Или бард из Стратфорда-на-Эвоне.

Я сказал, что мне нужно где-то остановиться.

– Он бродяга!

– Хиппи!

– Панк!

– Неудачник!

Здесь же, на капустнике, один из профессоров представил меня студенту, у которого была своя квартира, мрачно добавив:

– Боюсь, что он полуеврей-полуармянин. Это самое плохое сочетание!

– Или же – самое хорошее.

Тигран воистину был послан мне небесами. У него была большая квартира в одном из старых еврейских домов. Мы выпили армянского коньяка и съели банку балтийских шпрот. Его подруга-грузинка присоединилась к нам, и мы заговорили о Кавказе, по которому оба они скучали, причем с каждой новой рюмкой коньяка – все больше. Тигран разменял стодолларовую банкноту и превратил сорок долларов в рубли, сумму достаточную, чтобы добраться до Армении (собственно говоря, когда пару месяцев спустя я выезжал из Советского Союза, оказалось, что я не истратил и половины этой суммы).

Утром я долго бродил по Одессе. Тигран говорил о своеобразии Одессы, о том, как сильно она отличалась от любого другого советского города. Но по книгам я знал Одессу как город неудачников и торговли, еврейских гангстеров и итальянских архитекторов, турецких мулл, возвращающихся из Мекки, армянских купцов с тюками персидского шелка, как город одесских рассказов Исаака Бабеля и английского купца мистера Троттиберна, который, сходя на берег, рекламировал свой товар: «Сигары и тонкий шелк, кокаин и пилочки для ногтей, беспошлинный табак из штата Вирджиния и красное вино с острова Хиос». Но теперь доки опустели: Одесса находилась в постсоветском оцепенении. Я стал искать дом Исаака Бабеля и нашел его рядом с пустовавшим государственным рынком. Я набрел на церковь, превращенную в «Спортивный центр подготовки к Олимпиаде», и на вторую, под куполами которой разместился планетарий. Родители Тиграна присоединились к потоку одесских эмигрантов, уехавших в Израиль и Соединенные Штаты. Казалось, город задыхался и угасал. Я задавался вопросом о том, что же мне предстоит увидеть в Армении.

Перед посадкой на поезд в Крым я спросил Тиграна, что ему известно о ситуации в Армении. Он не знал. Там была другая власть. У всех теперь были свои собственные правила. У меня возникло ощущение, что я пытаюсь ухватиться за плот, который разваливается: обломки расходятся все дальше прямо у меня на глазах, и я не пойму, где нахожусь.

Заплатив проводнику за полку, я оказался в купе с отпускником, молодым моряком торгового флота. Его невеста цеплялась за его руку с видом заблудившегося ребенка. Во рту моряка были два серебряных зуба, сверкавшие при каждой его улыбке, когда он вспоминал названия английских портов: Гулль, Ливерпуль, Лоустофт, горькое пиво и туман. Он только что вернулся с Дальнего Востока и все время сжимал руку своей невесты так сильно, что костяшки его бронзовых от загара пальцев побелели.

Утром следующего дня я уже увидел холмы восточного Крыма. Над их солоноватой жижей болот вставал серый рассвет. Я думал о бесчисленных препятствиях, встающих между мной и границей Армении. Если я не смогу пересечь Керченский пролив, мне придется потерять четыре дня, объезжая Ростов. Армения не становилась ближе. Я растянулся на своей полке и, пока другие спали, а Крым скользил мимо окон, погрузился в чтение.

Современником Исаака Бабеля, также евреем и тоже жертвой сталинских «чисток», был Осип Мандельштам. Оба эти писателя с необычайной силой передают безвременье и безграничный страх, царившие в России. Мандельштам говорил об «арбузной пустоте» России и, задыхаясь в послереволюционной Москве, постоянно стремился на юг, где ему становилось легче. В двадцатые годы он часто ездил в Крым. А из Крыма он двигался дальше на юг. С каждой поездкой он продвигался дальше на восток по побережью Черного моря, ближе к Кавказу, пока весной 1930 года не приехал в Армению. Здесь он стоял на том месте, которое считал краем земли. Для него эта изолированная республика с остатками древней цивилизации была дальним аванпостом античного мира, перед которым он преклонялся. Его восхищало упорное сопротивление Армении исламу и то, как она «отвернулась от бородатых городов Востока».

Каменные развалины Армении дышали благородной древностью, которую искал Мандельштам. Но его армянский цикл стихотворений и «Путешествие в Армению» наполнены еще и чем-то другим. Закрывая страницы своего атласа древних культур, Мандельштам был заворожен настоящим Армении. Его проза заряжена ощущением духа гор и вечных деревень. До своего приезда в Армению он в течение пяти лет почти ничего не писал. К моменту отъезда из Армении он начал писать свои лучшие работы. В Армении Мандельштам увидел жизнелюбивых мужчин и «женщин с красотой львиц». Он был покорен «грубой нежностью» армянских крестьян, их «благородной тягой к тяжелому труду». Их «великолепная близость с миром реальных вещей» заставила его заключить для себя: «Бодрствуя, не бойся своего времени».

Но собственное время Мандельштама настигло его. Год путешествия в Армению был первым годом самых зловещих десятилетий Советов. Тремя годами позже, в 1933 году, он снова посетил Крым. На этот раз он был ошеломлен видом умиравших от голода беженцев с Украины. Его вдова, Надежда Мандельштам, вспоминала, что ни Тамерлан, ни нашествия татар не могли вызвать таких бедствий, какие им пришлось видеть той весной. Вернувшись в Москву, в частной беседе Мандельштам назвал Сталина убийцей крестьян. Вскоре последовал его первый арест. Несколькими годами позже, затравленный и сломленный безымянными палачами сталинского режима, поэт умер в концлагере Усвитлаг 3/10 неподалеку от Владивостока. «Путешествие в Армению» Мандельштама стало одним из главных побудительных мотивов моего собственного путешествия. Перечитывая в поезде по дороге в Крым эту книгу, уже в который раз я поражался ее главной притягательной силе – заразительному торжеству жизни.

Именно в 1933 году в старой столице Крыма, Старом Крыму, он увидел беженцев: «Холодная весна в голодающем Старом Крыму… Природа не узнала бы собственное лицо». В этом городе, должно быть, он тоже встречал армян, возможно, делясь с ними собственными воспоминаниями об Армении. Потому что в Старом Крыму находилась старейшая из армянских общин диаспоры. Восемьсот лет назад армяне бежали от турок-сельджуков из дымящихся развалин Ани. Крым стал первым убежищем для изгнанников, направлявшихся на север. В кварталах Старого Крыма, Каффы и Херсона они хранили свои традиции. Армяне строили караван-сараи и церкви, их влияние распространялось на Украину и Польшу. Они колесили по Центральной Азии в поисках выгодной торговли, и уже к пятнадцатому столетию в Крыму было не менее двухсот тысяч армян.

В 1475 году полуостров был захвачен турками-османами. Местные армяне способствовали им, надеясь, что это положит конец гегемонии греков. Новый паша пригласил армян на банкет. Они отведали роскошного плова, шашлыка и сладостей. Затем паша удобно устроился на диване, а армяне с прощальным поклоном приготовились уходить. За дверью их ждал янычар с острым мечом: он обезглавил их всех.

К полудню поезд остановился в Керчи. Я все еще не был уверен, что смогу пересечь Азовское море. Армянка, встретившаяся мне на вокзале, пообещала помочь. На ней был странный ярко-синий плащ цвета электрик, от всех, моих вопросов она просто отмахивалась: возможно, судно, возможно, автобус, возможно, такси, возможно, возможно, но сначала вам надо пообедать. По дороге к ее дому мы миновали несколько безрадостных башен. Сразу же бросившись на кухню, она указала мне на яркую гостиную, обставленную в советском стиле. Все в ней сверкало, звенело и гремело. Я вдруг почувствовал сильную усталость и, перелистывая книгу по армянской архитектуре, задремал, склонившись над изгибами гармоничных сводов Санаинского монастыря. – Ты устал, англичанин. Поешь.

У меня едва хватило сил, чтобы поесть. С супом и колбасой я расправился машинально, позже мы выпили кофе и водки, и я почувствовал себя лучше.

Армянка что-то негромко напевала, передвигаясь по своей квартире, мелодии следовали за ней, словно запах духов. У нее была копна крашеных светлых волос, она была печальна и все еще по-своему красива. Но ее семья разъехалась: сын был в Москве, дочь – в Киеве, а ответом на вопрос о муже был лишь иронический взмах руки. Она показала мне свой альбом с фотографиями. Она показала мне свои комнатные цветы. Она показала мне сувенирные тарелки с видами Еревана, фотографию Арарата в рамке, висевшую над ее кроватью. Она распахнула дверь кладовки, где ряды коробок, пакетов и жестянок были сложены, словно оружие в ожидании войны. Запасы впрок были сделаны с размахом: здесь были фены, коробки с армянским коньяком, русская водка, несколько телевизоров, турецкий кофе, носки и туфли – десятки пар обуви.

День быстро подходил к концу. Я мог проспать восемнадцать часов, но я знал, что мне надо идти и постараться уехать в Армению.

– Я должен идти, – сказал я.

Она уселась возле меня. Ее рука легла на мое бедро.

– Англичанин-джан, останься.

– Я не могу.

– Но ты так устал – посмотри на себя. Останься со мной. Ты должен отдохнуть здесь, джан. Почему бы тебе не остаться?

– Я не могу.

Она медленно убрала руку, встала и отошла к окну. Солнце ярко светило, и она моргнула, глядя на море.

– Очень хорошо, англичанин. Тогда уходи сейчас.

В нескольких милях к востоку от Керчи через пролив ходил паром; почему никто не сказал мне об этом? С Азовского моря дул резкий ветер. У борта стоял моряк торгового флота, с которым я встретился в поезде. Он улыбнулся своей серебро-зубой улыбкой, а невеста прижалась к его груди.

– Посмотрите на эту старую посудину, – сказал он саркастически.

– Я рад, что есть хотя бы это судно.

– В Турции уже построили два моста через Босфор. А здесь только эта развалина. И рыбы не стало – вся рыба сдохла! Отравили! Вот что значит Советский Союз!

На пароме моряк познакомил меня с доктором, который ехал в Новороссийск. Он был знаком с кем-то из работников гостиницы. Мы приехали в город в сумерках, и мне без лишних вопросов дали комнату.

– Будьте в порту завтра в пять утра, – сказал доктор. – Может быть, вам повезет – иногда бывает рейс в Сочи, хотя обычно его нет.

В тот вечер в ресторане гостиницы, где труппа русских танцовщиц давала представление для партийных боссов, вдруг стали раскачиваться и звенеть люстры. В ту же ночь в Грузии произошло сильное землетрясение. На фоне этого, войны в Осетии, забастовок и перебоев с топливом русские в гостинице потеряли всякую надежду выяснить, что вообще происходит: в Грузии было слишком неспокойно – слишком много борьбы, слишком много проблем.

Задолго до полуночи я вышел из столовой и поднялся лифтом на пятый этаж, где находилась моя комната. Меня заинтересовали апартаменты гостиницы. Мне хотелось узнать, как они отделаны, за счет чего достигалась эта чрезмерная роскошь. Такая расточительность требовала особого таланта. Очевидно, здесь не останавливались ни перед какими тратами: лучшая мраморная облицовка, лучшие бронзовые светильники, лучшая мебель с Украины, лучшие ковровые покрытия из Казахстана, украшавшие лестничную клетку… Это был дворец плановой экономики, безликий храм государства.

Я упаковал вещи, готовясь к раннему старту: надо было попытаться уехать пятичасовым рейсом. Я вышел и постоял на балконе, глядя на корабли, стоявшие на рейде в подковообразном заливе. Над ними тянулись темные линии Кавказского хребта. Ночь была ясная. По Би-Би-Си сквозь треск помех прорывались новости о землетрясении: двадцать погибших, множество разрушенных деревень…

Что преследовало меня? Откуда это странное чувство разлада, сопровождавшее меня все путешествие в Армению и становившееся тем сильнее, чем ближе я к ней подъезжал?

Я проспал уже часа два, когда раздался стук в дверь. Я не обратил на него внимания.

– Милиция, милиция! Англичанин, откройте!

Черт побери! Я скатился с постели, сразу же представив себе вопросы и неприятности, отправку самолетом в Москву и Бог знает какие еще наказания. Больше всего я боялся, что от меня ускользнет возможность, к которой я теперь приблизился вплотную, – возможность совершить последний бросок – через Грузию в Армению.

– Милиция и милиция!

– Иду!

За дверью стоял мужчина в коричневом костюме. У него были глубокие проницательные глаза. Поверх коричневого костюма – черная кожанка в стиле КГБ. Одна из танцовщиц цеплялась за его руку. Лениво усмехаясь, он помахал бутылкой водки.

– Давай выпьем. Выпей с девушкой и милиционером! Когда он сказал мне, что он армянин, я почему-то не удивился.

Рано утром на следующий день я отправился вдоль залива к порту. Солнце еще не вышло из-за гор. В неподвижном воздухе разносились запахи весны: цветов, почек, сосновой смолы и свежеокрашенных памятников советской эпохи, обновленных к празднику Первого мая. Рейс на Сочи должен был состояться, но судно шло только до Туапсе. В Туапсе я сошел лишь затем, чтобы узнать, что судно пойдет-таки в Сочи, но мест нет. Толпа, собравшаяся у сходней, устремилась на борт. Некоторое время я смотрел на нее, размышляя, как же мне все-таки покинуть берег. Другого пути, кроме этого судна, не было. Я вынул пятидолларовую банкноту и вновь поднялся на сходни.

– Да, – кивнул матрос и протянул руку за купюрой, но ветер выхватил ее и неожиданно понес, переворачивая и крутя, по палубе, на мгновение прислонив к столбу, прежде чем унести совсем. Затем она соскользнула вниз и оказалась в воде. Взгляды всех собравшихся последовали за бумажкой, вздрагивавшей на поверхности воды, и я почувствовал внезапный стыд за свое собственное неловкое богатство: здесь, В гавани, плавало их двухмесячное жалованье. Я испытал облегчение, когда купюра исчезла между бревнами пристани.

Путешествие в Сочи было скрашено водкой, чаем и игрой в нарды с командой. «Русский сервис», – поясняли они, отвечая на жалобы пассажиров.

В Сочи выяснилось, что судно пойдет дальше.

– В Сухуми? – спросил я.

– В Сухуми проблема.

– Какая проблема?

– Война.

– В Поти?

– В Поти проблема. Землетрясение. Идем в Батуми.

Итак, мы минуем это беспокойное побережье единым прыжком. А я-то предполагал, что на это придется потратить несколько дней.

Весь день Черное море испускало какое-то серо-голубое сияние. Серебристые волны подпрыгивали, бились о берег и расстилались у берегов Кавказа: Ни малейших признаков паники или беспорядка не было заметно ни на поросших лесами склонах побережья, ни среди гордого пантеона покрытых вечными снегами вершин.

Вечером, удобно расположившись на верхней палубе и вытянув ноги, я услышал, что супружеская пара говорит по-армянски, и обратился к ним. Оба повернули ко мне бронзовые лица, рассматривая меня с интересом. «Вы не говорите по-русски, но говорите по-армянски? Вы странный человек!»

Минасьяны отдыхали несколько дней поблизости от Сочи. Они настаивали, чтобы я остановился у них на квартире в Батуми. Впрочем, долго настаивать им не пришлось. Я помог им поднять палатку по лестнице на девятый этаж к двери их квартиры, обитой кожзаменителем. Она распахнулась, обнаружив толпу детей. У Минасьянов было десять детей. Детей было так много, что у старших уже были свои дети, родившиеся раньше, чем их дяди и тети. Они выскочили из тесных комнат, заключив нас в массовое объятие, прыгая, визжа и болтая наперебой, показывая место на потолке, которое прогнулось и треснуло прошлой ночью во время землетрясения. Наутро в доме было тихо. Я шепотом попрощался и на цыпочках прошел к двери. Десять пар обуви выстроились в коридоре в порядке возрастания размера. У меня было немного одесского шоколада, и я оставил его двоим самым младшим детям. А двоим самым старшим я оставил блок американских сигарет. Я тихо закрыл за собой дверь и зашнуровал ботинки на лестнице.

В то утро, бродя по пыльным улицам Батуми, я впервые почувствовал, что Армения досягаема. Советская власть не распространялась на Кавказ, следовательно, я мог не тревожиться о своих документах. В порту мне объяснили, как пройти к железной дороге, и я вошел в здание вокзала с чувством облегчения. Но поездов не было. Единственный путь в Ереван лежал через Тбилиси, а все поезда в Грузии остановились вследствие забастовки.

На автобусной станции я нашел автобус, но стоило ему выехать из города, как он сломался. Несколько часов я просидел на обочине дороги, ожидая замены автобуса и наблюдая, как остальные пассажиры разыгрывают пародию на воинственных кавказцев. Азербайджанцы расселись на своем багаже, споря друг с другом, затем они попытались восстановить водителя-абхазца против армянина, жена которого упрашивала кондуктора-лезгина, стоявшего с каменным лицом, найти для нее и мужа место в автобусе. А автобуса все еще не было. Лезгин смотрел на армянина, армянин – на азербайджанцев. В стороне хмуро стоял подтянутый русский полковник, всем своим видом показывая, что без этих надоедливых людей Родина стала бы значительно лучше.

Следующий автобус вывез нас из лесистых районов Черноморского побережья Грузии в страну горных долин и стремительных потоков. Затем сломался и он. Ко времени нашего прибытия Тбилиси был погружен в зловещую темноту, напоминающую затемнение во время войны. Я нашел комнату в армянском квартале, но надо было раздобыть еду. По темным улицам, гонимый ветром, носился мусор. Большая крыса сбежала по эскалатору метро. Улицы были пустынны. Мои надежды утолить голод, похоже, были тщетны, ввиду траура по жертвам землетрясения все вокруг было закрыто.

Но, к счастью, ресторан гостиницы «Тбилиси» был открыт, и там, вылавливая вилкой кубики шашлыка, окаймлявшие большую тарелку с рисом, ужинал киевский корреспондент лондонской «Таймс». У его локтя стояла бутылка грузинского вина, и он был недоволен отсутствием в Тбилиси лишь двух вещей: зубной пасты и вертолета, который мог бы перенести его в зону землетрясения.

Следующее утро было прохладным и серым. Тяжелые облака все еще нависали над горами вокруг Тбилиси, но в районе вокзала я обнаружил первые признаки Армении. Цепочка армянских такси с открытыми дверями ожидала пассажиров. От таксистов веяло свежим духом предпринимательства, а на дверцах и стеклах их машин были прикреплены наклейки с видами Арарата, Эчмиадзина и озера Севан. В одном из таких такси собралось четверо: обвешанный золотыми цепочками армянский фарцовщик в блестящей черной рубашке, армянская пара из Бухары (голубые глаза на их обветренных в пустыне лицах сияли, словно сапфиры) и девушка-литовка, которая, как выяснилось, была с фарцовщиком.

В это время Армения была в блокаде. В течение трех лет азербайджанцы блокировали все пути на восток, включая газопровод и главную железную дорогу. Дорога через Грузию не действовала вследствие забастовок, а вдоль турецкой или иранской границы не было никаких коммуникаций. Только аэропорт и две узкие, побитые морозами и землетрясением дороги соединяли Армению с остальным миром. Одна из этих дорог вилась перед нами через лес, озаренный ярким утренним светом. Листья буков вздрагивали и трепетали на тонких ветках.

При мысли об Армении у меня резко улучшилось настроение. Я глянул на своих спутников, ожидая увидеть, что они чувствуют то же самое. Фарцовщик спал, его подруга выглядела хмурой. Только у армян из Бухары можно было заметить признаки оживления, и, когда, еще в Грузии, мы остановились у источника, чтобы умыться, они, словно золотоискатели, вглядывались в воду в своих сложенных ковшиком ладонях.

День плавно переходил в вечер, когда деревья на вершинах, плавно окаймлявших длинную долину, поредели. Вдоль дороги тянулась вереница деревянных домиков. В их тени прятались последние кристаллики инея. За домиками цвели яблони. Козы щипали свежую траву, а в овчарнях блеяли ягнята. На этой узкой полосе зима, казалось, быстро отступала, словно старая гвардия коммунизма, а весна, казалось, наступила за один день.

На перевале находилась каменная будка погранпоста и два солдата. Один из них сидел, откинувшись, на стуле. Его гимнастерка была расстегнута, грудь подставлена солнцу, глаза закрыты. На его коленях лежал автомат. Второй вразвалку вышел из будки и зевнул. При виде такси он медленно помахал рукой и дернул за веревку, поднимая деревянный шлагбаум на пути в Армению.

Шесть месяцев пути через двадцать стран пришлось мне пройти, чтобы оказаться здесь, у этой высокогорной границы с сонными пограничниками, у рубежа маленького государства Армения с его голыми холмами. Это было все, что уцелело от древней страны, от старинного золота Армении. Оставшаяся за моей спиной диаспора была лишь осколком этого золота.

Поверхность земли, расстилавшейся за шлагбаумом, казалось, выровнялась. Опрокинутые чаши далеких вершин нависали над линией горизонта. Все выглядело слишком маленьким на этой высокой равнине: города – словно отары овец, отары овец – словно камни, а камней, которыми славится Армения, отсюда вообще не было видно.

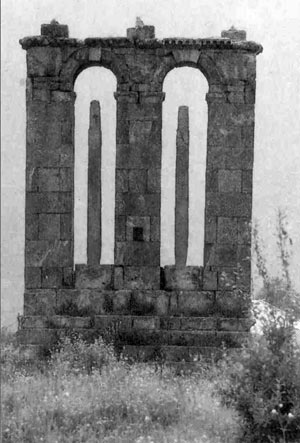

Стела десятого века, монастырь в Одзуне.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК