Былины

Былины

Своеобразным историческим источником является народная эпическая поэзия Киевской Руси — былины, «старины». Былины, разумеется, не могут дать ни последовательности исторических событий, ни строгого достоверного описания фактов — поэзия есть поэзия. И тем не менее былины вполне историчны. Историзм былин проявляется в отборе воспеваемых событий, в выборе прославляемых или порицаемых исторических деятелей, в народной оценке событий и лиц. Феодальная письменность отражала преимущественно точку зрения феодального класса и лишь отчасти горожан, былины же Б. Д. Греков справедливо называл народным устным учебником истории. Спустя семь столетий после своего создания, былины знакомили неграмотных русских крестьян архангельского или вологодского Севера с былым блеском Киевской Руси, с пышностью стольного Киева, с его богатырями. Перед слушателями раскрывалось широкое степное раздолье и опасные враги Руси — половцы или татары, от которых богатыри мужественно обороняли свою землю. Былины расширяли исторический кругозор русского крестьянства на несколько столетий.

Былинный эпос — устная поэзия, воспевающая сохраняемые в народной памяти героические события или отдельные эпизоды, возведенные в разряд примеров, заслуживающих подражания.

Своими корнями героический эпос уходит, вероятно, в тысячелетние глубины родо-племенного, первобытнообщинного строя. До нас дошла лишь незначительная часть древних былин, сложенных в первые века русской государственности и сохранившихся благодаря определенным историческим условиям русского Севера.

Былины создавались и обновлялись вплоть до монголо-татарского нашествия на Русь; тяжелые поражения в битвах с кочевниками и установление иноземного ига не могло способствовать возникновению большого количества новых героических былин, но несомненно поддерживало стремление русского народа сохранить свой старый эпический фонд как память о величии Киевской Руси, о создании своей государственности и общенародной защите родной земли. Былины содействовали поднятию духа и подготавливали к борьбе с татарами; недаром имена печенегов и половцев, реальных врагов Руси эпохи создания былин, почти полностью вытеснены в них именем татар.

В XV–XVII вв., когда на смену феодальной разобщенности нескольких сотен русских княжеств пришло единое Московское государство с широкими внешнеполитическими задачами, в решении которых принимали участие большие народные массы, некоторые из продолжавших бытовать былин подверглись переработке, в результате чего в них усилилось звучание мотивов классовой борьбы.

На протяжении целого тысячелетия народ разрабатывал и бережно хранил эпическую поэзию, служившую своего рода «устным учебником родной истории», передаваемым из поколения в поколение. Этнографами XIX в. зафиксированы случаи обязательного исполнения былин в деревнях во время новогодних празднеств, когда не только производились обряды заклинания будущего, но и подводились итоги прошедшего. Пелись былины и на пирах, «сидючи в беседе смиренныя, испиваючи мед, зелена-вина…»

Следы эпической поэзии в письменности Киевской Руси мы обнаруживаем уже в летописном своде 997 г., восхваляющем княжение Владимира Святославича. Летописец действовал параллельно создателям былин, в центре которых был этот же князь Владимир Красное Солнышко.

Углубляясь в более ранние времена, летописец широко использовал устные дружинные сказания типа былин о князе Святославе, о его отце князе Игоре, о жестокой мести княгини Ольги в 945 г. Возможно, что не все эти сказания киевского происхождения, песни об Игоре-Волке могли быть древлянского (ныне Житомирщина) происхождения. В сохранившемся до нас былинном фонде этих локальных преданий нет. Нет в нем и того киевского предания о построении города Киева тремя братьями (Кием, Щеком и Хоривом), которое послужило краеугольным камнем всех повествований о начале русской истории.

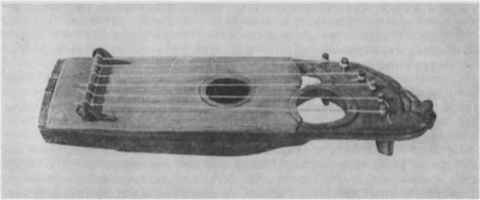

Гусли. Новгород. Реконструкция Б. А. Колчина

Совершенно исключительный интерес представляет отражение эпической поэзии разных эпох в «Слове о полку Игорев». Великий поэт знал и отдаленные от него «трояновы века» (по всей вероятности, II–IV вв. н. э.) и «время Бусово», время славянского князя Буса, погибшего в битве с готами (370-е годы).

В «Слове о полку Игореве» впервые в русской литературе появилось слово «былина», переводимое специалистами в данном случае как «действительное событие»[169].

Когда творчество новых былин прекратилось, когда былины стали по существу только рассказами о прошлом, появилось иное название для них — «старины», но для нас важно отметить, что первое упоминание слова «былина» связано с представлением о только что происшедшем событии.

Начиная с XIV в., русские книжники интересуются народными былинами и включают имена былинных героев в свои летописи. Так, в Московской летописи эпохи Ивана Калиты появляется имя ростовского богатыря Александра Поповича (былинный Алеша Попович), якобы участвовавшего в битве на Калке в 1223 г. Историки эпохи Ивана Грозного в так называемой Никоновской летописи отвели даже специальный раздел былинным героям. «Богатыри» помещены и там, где в более древней летописи говорится о пирах князя Владимира. Под 1000–1004 гг. упоминаются богатыри Ян Усмошвец, Александр Попович и Рогдай Удалой, имя которого было использовано Пушкиным в «Руслане и Людмиле»,

В XVII в. существовало много записей былин, пересказов, прозаических сокращений, сказок на былинные сюжеты, особенно об Илье Муромце. Лубочные картинки, выпускавшиеся массовыми тиражами, продлили жизнь былинных сюжетов, хотя и не сохранили певучей торжественности настоящих устных былин[170].

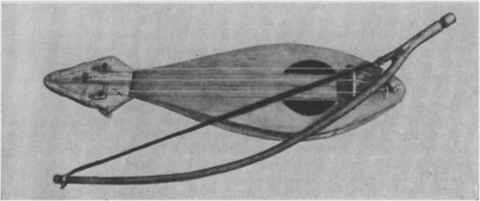

Смычковый инструмент «гудок». Новгород. Реконструкция Б. А. Колчина

С конца XVIII в. появляются специальные сборники былин, записанные в разных, иногда очень поздних вариантах.

Открытием европейского масштаба, равным открытию исландских саг или Калевалы, явилось обнаружение на русском Севере П. Н. Рыбниковым живой традиции исполнения былин сказителями. Через год после выхода в свет первого тома записей Рыбникова началась и публикация былин, собранных П. В. Киреевским. Обилие сюжетов и вариантов, торжественные, как гимны, напевы былин, уважение народа к старинным сказаниям и жизненная свежесть архаичного, считавшегося утерянным эпоса, — все это сразу привлекло к былинам всеобщее внимание. Одна за другой снаряжались экспедиции к Онежскому озеру, Северной Двине, Белому морю, Печоре и Мезени. Когда более или менее был обследован русский Север, исследователи стали выискивать следы бытования былин в Сибири, на Урале, на казачьем Дону, в местах старообрядческих поселений в Белоруссии, в Поволжье.

Свыше 70 лет продолжались интенсивные поиски былин, в результате которых выявилось несколько зон, различающихся по степени сохранности былевого эпоса.

Исследование былин пошло по двум направлениям: во-первых, изучались былины как таковые, их содержание, язык, их поэтическая форма и происхождение. Во-вторых, рассматривались источниковедческие вопросы, связанные с характером современного бытования былин; их географическое распределение, различие вариантов, творческая роль отдельных сказителей, эволюция и отмирание жанра. Историографические итоговые обзоры изучения былин писались уже с конца XIX в.[171].

В историографических обзорах былиноведения нередко наблюдается стремление четко выделить обособленные школы с постоянными признаками: «мифологическую», «историческую», «славянофильскую». Такой подход оказывается излишне схематичным, так как многообразие мнений и суждений далеко не всегда укладывается в рамках этих школ, а некоторые их признаки и принципы перекрещиваются или прослеживаются и у последующих поколений исследователей. Так, например, мифологический подход к основам былин характерен не только для представителей «мифологической школы» середины XIX в. вроде Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева, но и в известной степени свойственен советскому исследователю В. Я. Проппу, писавшему сто лет спустя, в середине XX в. Славянофил О. Ф. Миллер в основу былин клал древний миф, а славянофил же К. С. Аксаков — историческую действительность. Споры о народном или аристократическом происхождении былин, так оживившиеся в 30-е годы XX в., восходят к первым давним работам о былинах. Еще Орест Миллер писал: «Не прославляя князя, ставя его совершенно в тень, былины столь же мало прославляют и его дружину, которая должна разуметься в былинах под окружающими его и также совершенно безличными и ничтожными «князьями-боярами», иной раз даже прямо осмеиваемыми»[172].

Поэтому, рассматривая историю изучения былин, правильнее будет говорить не столько о школах, сколько о разных подходах к тому или иному вопросу, о разных теориях.

Мифологический взгляд на былины был естественным результатом первичного ознакомления русской науки с огромным и ярким фольклорным материалом, раскрывающим пережитки первобытного мировоззрения, сохранившиеся в русском крестьянском фольклоре. Трехтомный труд А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869) был итогом длительной собирательской работы, его влияние долго ощущалось в науке.

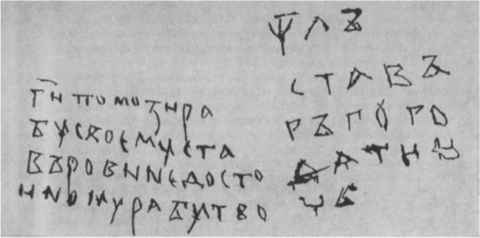

Древнерусские ноты

Мифологическая теория уводила происхождение былин в глубокую первобытность и связывала их с древними представлениями славян о природе; мечи и стрелы богатырей считались символами молнии; былинный змей — символом зимних облаков и туманов; былинного князя Владимира Красное Солнышко отождествляли с языческим Дажьбогом, а Илью Муромца — с Перуном. Соловей-Разбойник рассматривался как демон тучи, похитивший живую воду-дождь, а его золота казна как небесные светила, закрытые тучами. А. Н. Афанасьев писал: «Пиво, которое пьет Илья Муромец, — старинная метафора дождя». Илья, властитель молний, в зимнее время как бы скован и бездействует, «пока не напьется живой воды, т. е. пока весенняя теплота не разобьет ледяных оков и не превратит снежные тучи в дождевые[173].

Микула Селянинович расценивался не как пахарь, приглашенный в княжескую дружину, а как славянское языческое божество земледелия.

В этих поисках родной славянской мифологии сказывалась в известной мере реакция против классицизма, воскресившего античную мифологию и наводнившего ею русское искусство. Мифологам казалось, что теперь они знают жизнь и дела своих русских богов. В таких прямолинейных сопоставлениях было очень много наивного, и скоро сами сторонники мифологической теории поняли, что былины — более сложное явление, и ввели периодизацию, учли «слоевой состав» былин. Мифологический элемент при этом был отодвинут в отдаленные времена, а более поздним слоем стали считать историческую обстановку, отразившуюся в былинах. Ф. И. Буслаев и О. Ф. Миллер отказались от сплошной мифологической символичности эпоса. «Издавна существовавшая в нем (в эпосе. — Б. Р.) борьба мифическая перенесена была с неба на землю, на былевую, т. е. историческую почву»[174].

Ф. И. Буслаев, считающийся одним из родоначальников мифологической школы, в своих ранних работах действительно был сильно увлечен мифологическим истолкованием былинного эпоса[175], но уже через десять лет дальнейших размышлений на эту тему он высказал немало горьких и ироничных слов в адрес мифологической теории: «По этой теории все объясняется легко, просто и наглядно, какое бы событие ни рассказывалось, будь то похищение невесты, единоборство богатырей, подвиги младшего из трех сыновей, спящая царевна и т. п. Все это не что иное, как тепло или холод, свет или тьма, лето или зима, день или ночь, солнце и месяц с звездами, небо и земля, гром и туча с дождем. Где в былине поется о горе, по этой теории разумей не гору, а тучу или облако; если богатырь поражает Горыню, это не богатырь и не Горыня, а молния и туча»[176].

Далее Буслаев упрекает мифологов в том, что они как бы накладывают древнейший слой былинного эпоса «не на твердую почву русской местности, а именно на эту первобытную трясину». Отрекаясь от беспочвенной мифологической теории, Буслаев призывает к признанию принципа историзма: «Итак, из первобытного хаоса нагроможденных стихий мы вышли на вольный свет истории. Под нашими ногами не зыбкая среда, составленная из туч и дождей, а земля Русская, с ее географическими урочищами… русский народный эпос служит для народа неписанною традиционною летописью, переданною из поколения в поколение в течение столетий. Это не только поэтическое воссоздание жизни, но и выражение исторического самосознания народа»[177].

«…Позднейшему историческому эпосу должен был служить основой эпос ранний, воспевающий князя Владимира с его богатырями. Уже на этом раннем эпосе народ привык относиться исторически к своему прошедшему»[178].

Широкая распространенность сходных мифологических сюжетов, их общечеловеческие черты, объясняемые конвергенцией, привели к так называемой теории заимствований, согласно которой сюжеты русских былин и многие былинные ситуации объявлялись чужеродными, прямо заимствованными у народов Востока и Запада. Теория заимствований была неизбежным этапом первичного ознакомления с фольклорным богатством разных народов, когда исследователи еще не разобрались в новом для них материале, не выяснили более глубоких причин сходства мифологических или эпических сюжетов и общих законов развития творчества. Позднее сравнительный метод более успешно применял А. Н. Веселовский, давший анализ былин и духовных стихов на очень широком сопоставительном фоне.

Обилие исторических имен и русских географических названий в былинах давно обратило на себя внимание исследователей и заставило их перейти от разгадывания атмосферной символики и поисков индийских прототипов к анализу той русской исторической среды, в которой былины создавались и бытовали, отражая те или иные признаки этой среды.

Впервые наиболее полно принципы и основные выводы «исторической школы» были изложены Л. Н. Майковым[179].

Основные выводы Майкова таковы: существовало четыре цикла былин: 1) Владимиров Киевский цикл; 2) Новгородский цикл; 3) Московский; 4) Казачий. Два последних цикла представлены не былинами, а историческими песнями.

Майков настаивает на том, что в основе былин лежат события, воспетые современниками: «Народный эпос по своему первоначальному образованию всегда современен или воспеваемому событию или по крайней мере живому впечатлению на народ…»[180].

В былинном князе Владимире Майков видит слияние двух киевских великих князей: Владимира I Святославича и Владимира II Мономаха: «Содержание былин Владимирова цикла вырабатывалось в продолжение X, XI и XII веков… а установилось не позже времени татарского владычества п далее именно той его эпохи, когда Москва еще не сосредоточила в себе всю государственную силу Руси и в народе свежа была память о первенствующем значении Киева. Такой эпохой можно считать века XIII и XIV»[181].

Областью, где происходило формирование былинного эпоса, Майков справедливо считал древнюю Киевщину X–XIII вв. В послемонгольское время, по его мнению, былины продвинулись на окраины Руси и на них наслоилась позднейшая терминология, имя татар заслонило собой имя печенегов и половцев.

В дальнейшем «историческая школа» постепенно подходила к тем принципам исторического изучения былин, которые разрабатывались в свое время Белинским, Добролюбовым и другими революционными демократами.

К историческому направлению, существующему вплоть до наших дней — уже более сотни лет, могут быть причислены: В. Ф. Миллер, А. Н. Веселовский, А. А. Лященко, М. Н. Сперанский, Б. и Ю. Соколовы, Д. С. Лихачев, М. М. Плисецкий, Б. А. Рыбаков, Р. С. Липец, В. П. Аникин и многие другие, хотя между взглядами этих исследователей очень много существенных различий.

Историческое направление в изучении эпоса не отрицает важности анализа поэтики былин, внутренних, присущих самому жанру законов развития эпоса: слияния реальных образов в условный, эпический, устранения реальной хронологической последовательности сюжетов, последующего обогащения эпоса новыми историческими деталями. Не отрицается и наличие в былинах мифологического элемента как своего рода поэтического орнамента, взятого из фольклорного арсенала. Главная задача исторического направления — определение времени и конкретных исторических условий возникновения былинного жанра и его дальнейшего развития. Расценивая былины как яркое выражение общественной мысли, последователи исторического направления стремятся выявить (не всегда одинаково удачно) историческую эпоху и те общественные силы, выражением которых явился былинный эпос, опираясь при этом на все, даже самые мелкие, датирующие признаки, могущие помочь в сложном деле хронологического определения устного поэтического творчества, прошедшего тысячелетний путь.

В 20-е годы XX в. «историческая школа» подверглась резкой и не во всем справедливой критике, приведшей к полному отрицанию исторического анализа былин. Здесь действовали две причины: во-первых, некоторые представители старой исторической школы недооценивали роль народных масс в создании былинного жанра и преувеличивали роль дворцовой, княжеско-дружинной среды. Во-вторых, на исторический нигилизм сильно повлияло общее впечатление многочисленных собирателей фольклора конца XIX и начала XX в., заставших процесс естественной агонии устного былинного эпоса. Умирающий эпос утратил свою ритуальность, в нем предельно ослабилась традиция, усилилась роль отдельных сказителей; печатные издания былин уже проникли в деревню, восторженный интерес собирателей былин иногда подогревал нездоровое фантазирование на былинные темы, толкал на контаминацию разных былинных сюжетов.

Исследователи XX в. были безусловно правы, когда подробно фиксировали все материалы о сказителях былин, об их индивидуальных особенностях, о творческом начале исполнителей. Но они делали серьезную ошибку, когда картину полного угасания жанра принимали за норму и проецировали в ту отдаленную и совершенно иную по состоянию народной психологии эпоху, когда былинный жанр только формировался и отражал общенародные интересы.

Наблюдения над распадом эпоса, перемешиванием сюжетов, утратой деталей и личным домыслом отдельных сказителей создавали скептическое отношение к степени сохранности эпоса вообще. Ошибка исследователей, наблюдавших последнюю стадию бытования былин, заключалась в том, что они не учитывали именно этой особенности собираемого ими материала; если бы былины видоизменялись с такой скоростью на всем своем историческом пути, то они должны были бы неузнаваемо измениться уже к XV–XVI вв. и все первоначальное, древнее, должно было бы выветриться. А между тем былины сохранили и географию Киевской Руси, совершенно незнакомую северорусскому крестьянству, и имена нескольких десятков исторических лиц X–XII вв., и отображение общей позиции Киевской Руси в ее извечном противостоянии степнякам-кочевникам, я даже такие архаизмы языка, как «комони», «шеломя».

В процессе изучения эпоса высказывались различные мнения о творцах героического эпоса. Мифологи считали, что произведения устной поэзии создавались не в какой-то определенной среде, а «весь народ есть сам поэт»[182]. Многие представители исторической школы (в частности, Л. Н. Майков, М. Н. Сперанский) называли эпос народным, подчеркивали роль народных певцов, гудцов и скоморохов в создании былин, справедливо считая, что былинный жанр обслуживал деревенских жителей и горожан, военное сословие и княжеские дворцы[183]. Как видим, дореволюционная «историческая школа» не отвергала участия народа в создании былин и признавала широкое бытование эпоса в разных слоях общества, в том числе и в дружинно-княжеском.

Княжеско-дворцовая теория происхождения былин, которой придерживались некоторые представители этого направления, несомненно, ошибочна[184]. Давно уже указывалось на то, что в былинах нет княжеских усобиц XI–XIII вв., составляющих почти неотъемлемую часть феодальной жизни того времени, нет воспевания княжеских дел; князья никогда не участвуют непосредственно в битвах; обобщенный образ князя Владимира не содержит в себе ничего героического, а наоборот, князь обычно нуждается в помощи, печалится, жалуется богатырям.

Без исторического подхода к былинам, без выяснения исторической обстановки в пору их зарождения и бытования, без анализа роли упоминаемых в былинах реальных исторических лиц невозможно понять сущность нашего былинного эпоса. Несостоятельность дворянско-буржуазного подхода к истории Киевской Руси, позволявшего некоторым исследователям вроде Вс. Миллера говорить о постепенном нисхождении эпоса от дворцов монархов к крестьянским избам, очевидна. Только с позиций марксистско-ленинской методологии возможен научный анализ исторического прошлого и отображения его в народном эпосе[185].

Советские исследователи былинного эпоса справедливо выступили против аристократической концепции и других методологически неправильных положений буржуазных ученых уже в 20-е годы. Однако, к сожалению, тот факт, что эту ошибочную концепцию отстаивали некоторые представители исторического направления, привел к отрицанию «исторической школы» в целом, а вместе с тем и к неправомерному отрицанию принципа историзма вообще[186].

В советской фольклористической литературе уделяется большое внимание публикации былин старой и новой записи, источниковедческому анализу состояния былинного жанра, роли сказителей, поэтике былин и общим обзорам былинного творчества[187].

Наиболее полным обзором дореволюционных и советских исследований в области изучения былин следует считать книгу А. М. Астаховой, известной собирательницы и исследовательницы былинного творчества[188]. Видное место в изучении былинного жанра принадлежит В. Я. Проппу, крупному знатоку русского фольклора.

С большим мастерством и глубиной проникновения Пропп анализирует поэтическую сторону былин, внутреннюю логику развития сюжета и обрисовки образов. К сожалению, Пропп, борясь с «исторической школой», перешел на позиции исторического нигилизма и полностью отрицал отображение былинами исторической действительности: «Былина основана, — писал он, — не на передаче в стихах исторического факта, а на художественном вымысле»[189].

В книге Проппа совершенно не говорится о борьбе Руси с печенегами и о постройке Владимиром крепостей, послуживших прообразом былинных «застав богатырских».

Основное возражение против теории аристократического происхождения былин Пропп делает постулативно, без доказательств. Пренебрежение его к летописи и исторической характеристике Киевской Руси приводит к тому, что единственную былину, где героем выступает простой пахарь (Микула Селянинович), он относит к XV–XVI вв.

Суждения Проппа были поддержаны Б. Н. Путиловым: «Былины — это произведения, сюжеты которых являются результатом художественного вымысла… Эпос никаких отдельных исторических событий не отражает, и герои его ни к каким историческим прототипам не восходят… Эпос не имеет почти никаких точек соприкосновения с летописями» и т. п. Поддержал Проппа и В. С. Мирзоев[190].

Критическое рассмотрение этих взглядов дали Д. С. Лихачев, М. М. Плисецкий, Б. А. Рыбаков, Р. С. Липец, В. П. Аникин[191].

Для осмысления эпоса как выражения народной общественной мысли чрезвычайно важно определение той конкретной эпохи в жизни народа, которая породила данную форму эпоса. На протяжении сотни лет изучения русских былин исследователи полагали, что почти все былины в своей первооснове восходят к эпохе Киевской Руси, к X–XII вв.

В. Я. Пропп, игнорируя исторический элемент в былинах, допускает произвольное хронологическое распределение былин, возводя многие из них к первобытности или относя их к поздним векам централизованного Московского государства. В результате бездоказательного разделения былинного эпоса на эпохи Пропп получает два сгустка былин: один из них относится к первобытной, догосударственной, жизни славян, т. е. ко времени до IX в., а другой — к поздней эпохе борьбы с татарами, т. е. к XIII–XV вв. Ко временам Киевской Руси, к X–XII вв., на которые падает большинство исторических имен в былинах, приходится, по Проппу, всего лишь несколько сюжетов о борьбе с мифологическими чудовищами, переработанных в княжение Владимира I. Ни о борьбе с печенегами, ни о войнах с половцами при Владимире II Мономахе, ни о классовой борьбе XI в. в работах Проппа не говорится, и героический эпос не соотнесен с ратными подвигами русского народа. Принципиально отвергая всякое сопоставление былин с летописью, школа Проппа, сильная своей формально-поэтической стороной, совершила много ошибок в хронологическом распределении былин и сильно запутала проблему происхождения и развития эпоса.

Понимая невозможность полного отрицания принципа историзма в широком смысле, Пропп нередко прибегал к социологическим схемам (Вольга из былины о Микуле — «феодал-крепостник, отправляющийся выжимать из своих подчиненных получку») или к очень общим фразам о выражении в эпосе народных идеалов. По существу школа Проппа не раскрыла связи эпоса ни с одной из важных вех русской истории, так как не ставила общей задачи датировки былин и пренебрегала давно выявленными датирующими признаками.

Подходить к социально-историческому анализу былин необходимо и со стороны их хронологии, так как иначе они окажутся в некоем безвременном состоянии и не смогут быть надлежащим образом связаны с историческими судьбами русского народа.

Если исследователи эпоса не используют всех доступных средств для уточнения датировки отдельных былин, то их общие построения приводя нередко к прямо противоположным выводам. Так, В. Я. Пропп считал, что «фольклор всегда обращен вперед», что народ пел о своем будущем. Д. С. Лихачев утверждает, что «былина не остаток прошлого, а историческое произведение о прошлом».

Датировка былин представляет большие трудности и почти во всех случаях является условной, так как даже, если удается установить первичный факт, событие или личность, послужившие предметом воспевания, то и в таком случае нельзя отрицать возможность искажения, дополнения, слияния разных сюжетов в последующее время. Былинный эпос дошел до нас, несомненно, не в своем первозданном виде, так как у него есть общие эпические герои, действующие в таких былинах, основа которых датируется то концом X в. (женитьба князя Владимира Святославича), то началом XIII в. (нашествие Батыя). Киевский князь Владимир, Илья Муромец, Добрыня Никитич — вот эпические условные герои, действующие в разных былинах в диапазоне не менее 260 лет[192]. Объяснить наличие таких «долговечных» условных героев в эпосе можно только двумя предположениями: или 1) эпос был создан спустя долгое время после угадываемых в былинах событий, создан как смешанные с вымыслом смутные воспоминания, в которых все оказалось перепутанным, или же 2) эпос пережил два разных этапа — в свое время создались героические песни о современниках, а впоследствии они слились в общий цикл, где все слагаемые оказались нивелированными и образовали более или менее единое целое. Выбор того или иного предположения зависит от наличия или отсутствия в большом позднейшем цикле отдельных деталей, мелких признаков, которые не могли уцелеть в памяти народа на протяжении столетий.

Датировка эпоса не может основываться на общей дедуктивной концепции эпоса; наоборот, общая концепция должна исходить из фактов, из примет той действительности, которая порождала ту или иную форму эпоса, из реальной истории эпоса. Датировка по мелким признакам может быть лишь отправной точкой; далее необходимо установить координационную связь признаков между собой и сопоставить выявляющиеся географические и исторические пласты былинного творчества с крупными историческими явлениями и событиями, способными влиять на создание былин, делящихся по жанровому признаку на героические и новеллистические. Кроме того, нам необходимо знать, хотя бы в общих чертах, те промежуточные инстанции, через которые эпос дошел до нас.

Как видим, процесс датировки очень сложен, состоит из нескольких этапов и требует не только анализа самих былин, но и географии и истории русского народа на протяжении многих сотен лет. Напрасно противники исторической школы изображают дело так, что историки будто бы по одному случайному совпадению готовы определить точный год создания былины. Только система датировочных приемов позволяет разбить былинный фонд на хронологические группы и обязательно сопоставить их с историческими этапами русской народной жизни, а отдельные приметы служат не доказательством, а лишь указателем направления поиска.

Первичными датирующими признаками служат имена исторических лиц, географические названия, своеобразные жизненные ситуации, совпадающие с летописными, архаичные предметы быта, архаичная лексика и т. д.

В былинах встречаются следующие имена действующих лиц, которые с разной степенью вероятия могут быть сопоставлены с реальными историческими деятелями, известными нам по летописям: киевский князь Владимир Красное Солнышко (в нем, как полагают, слились Владимир Святославич (980—1015 гг.) и Владимир Мономах (ум. 1125 г.), «Вольга» (Олег) Святославич (975–977 гг.), Добрыня (980-е годы), Глеб (ум. 1078 г.), «Волх Всеславьич» (Всеслав Полоцкий, ум. 1101 г.), «Апракса королевишна» (императрица Евпраксия, сестра Мономаха), Козарин (1106 г.), боярин Ставр (1118 г.), богатырь-паломник Даниил (1107 г.), боярин Путята (1113 г.), Садко (1167 г.), князь Роман (ум. 1205 г.). Упоминаются половецкие ханы Шарукан («Шарк-великан», «Кудреван»); его сын Отрак и его внук Кончак («Коньшак»), хан Сугра (1107 г.), Тугоркан («Тугарин Змеевич», 1096 г.) и татарские ханы Батый и «Калин-царь» (возможно, Менгу-Каан, 1239 г.).

Из городов часто упоминаются: Киев, Чернигов, Новгород, Муром (возможно, первоначально Моровск на Десне). В отдельных былинах упоминаются другие города, названия которых сильно искажены. Реки в былинах — это преимущественно южнорусские: Днепр, Пучай-река (Почайна в Киеве), река «Смородина» (Снепород, левый приток Днепра) и др.

География всех героических былин и большинства новеллистических связана с Киевом и предстепной русской полосой на юге; часть новеллистических былин связана с Новгородом. Иногда в былинах упоминаются то или иное море и разные заморские земли, Царьград, Иерусалим (в чем можно видеть некоторое влияние духовных стихов).

Имена исторических деятелей дают нам такие крайние даты: 975— 1240 (не считая некоторых одиночных поздних былин). Внутри этого промежутка времени многие былины по историческим именам группируются в две хронологические группы: а) 980—1015 гг. и б) 1096–1118 гг., т. е. вокруг двух знаменитых в русской истории Владимиров — Владимира I Святославича, «Святого», и Владимира II Мономаха, что было отмечено еще первыми исследователями былин. Это дает нам некоторые не очень надежные ориентиры, так как былины по закону эпического единства уравняли обоих Владимиров до полной неузнаваемости и, кроме того, прикрыли именем условного эпического «Владимира» других князей XI–XII вв. Былинным столичным городом Руси всегда является Киев, а великим князем киевским — всегда «ласковый князь Владимир», что затрудняет датировку былинных сюжетов, но не делает ее безнадежной.

Дополнительные детали могут помочь в уточнении даты воспетого события, но для того, чтобы догадка перешла в основание датировки, необходим комплекс взаимоподтверждающих примет. Разберем только два примера.

Пример первый. Былина о победе над Тугарином Змеевичем давно поставлена в связь с победой Владимира Мономаха и Святополка над половецким ханом Тугорканом в 1096 г. В былинах о Тугарине нередко часть действия происходит во дворце князя, где хан садится рядом с князем и княгиней или обнимает Апраксу-королевишну. Реальный Тугоркан в 1094 г. женился на дочери великого князя и на правах зятя мог действительно сидеть между Святополком и его дочерью — своей женой. Вдова императора Генриха IV, Евпраксия, в эти годы действительно вернулась на Русь к своему брату Владимиру Мономаху (ок. 1097 г.). Былинная характеристика легкомысленной и податливой Апраксы-королевишны вполне совпадает с данными немецких хроник, где Евпраксию называли «королевской блудницей»[193].

Отчество Тугарина — «Змеевич» является эпитетом и связано с тем, что змей был символом степняков-половцев. На древних миниатюрах победу над половцами изображали как поражение змея. В летописи под 1097 г. говорится о том, что союзник Тугоркана Боняк, очевидно, с целью гадания начал в степи выть по-волчьи, «и волк отвыся ему и начата волки выти мнози». Былина не забыла волков:

Да и едет Тугарин-от да Змеевичь же…

Впереди-то бежат два серых волка.

Ни в одной былине с другим сюжетом сопровождающие волки не упоминаются. Комплекс хронологических примет (Владимир Мономах, Тугоркан, Евпраксия Всеволодовна, половецкий хан за княжеским столом, победа над «змеем», волки) позволяет надежно сближать былину о Тугарине с важными для Руси событиями 1090-х годов.

Пример второй. В былине о Ставре Годиновиче и его жене Василисе редкое имя былинного боярина давно уже позволило исследователям сблизить его с летописным боярином Ставром, упоминаемым летописью под 1118 г. Летописная ситуация полностью отражена в первой части былины: в 1118 г. Владимир Мономах вызвал к себе в Киев всех бояр из Новгорода и заставил их присягнуть ему; несколько бояр, в том числе и сотского Ставра, великий князь приказал заточить. По былине Ставр — старый богатый новгородский боярин:

Автограф боярина Ставра Гордятинича (1118 г.), ставшего героем былины «Ставр Гординович». Софийский собор в Киеве

В Новегороде живу да я хозяином,

Я хозяином живу да управителем…

В былине Ставр тоже заточен Владимиром, как и в летописи:

…Ставер боярин во Киеве

Посажен в погребы глубокие.

В этой былине главное действие начинается с того, как молодая жена освобождает Ставра, выигрывая его у Владимира в шахматы; этого в лаконичной летописной записи нет, но все обстоятельства, связанные с арестом Ставра, полностью совпадают и в летописи, и в былине.

Ставр («Ставкой) Гордятич впервые упоминается в летописи в 1069–1070 гг.; к 1118 г. ему должно быть около 70 лет, и былинный Ставр Годинович правильно назван «старым боярином». Отчество «Годинович», «Гординович» образовалось из более полной формы «Гордятиничь», известной нам по интереснейшей записи о Ставре Гордятиниче на стене Софийского собора в Киеве.

Совпадение всех деталей убеждает нас в том, что в основе былины о Ставре и Василисе лежало истинное событие 1118 г. Запоминанию же былины на несколько сотен лет содействовала, очевидно, ее вторая половина (вызволение Ставра женою), не поддающаяся строгой научной проверке.

Анализ хронологических примет позволяет гипотетически построить историю создания былин и узких былинных циклов. Начальная стадия эпоса относится ко времени более раннему, чем княжение Владимира I, но до нас дошли (по причинам, о которых будет сказано ниже) только незначительные фрагменты этого эпоса.

К ним можно отнести былины о смерти Кощея («Иван Годинович»), О Михаиле Потоке («Михайле-Птице») и, вероятно, былину о Дунае, а также слабые следы в украинских колядках песен о походах Руси на Царьград. Былина об Иване Годиновиче связана с Черниговым; ее кульминацией является волшебная смерть Кощея, завладевшего невестой русского богатыря Ивана. Вещая птица предрекает смерть Кощея, и когда Кощей троекратно пытается застрелить птицу,

Так эта стрела взад обратилася,

Пала ему в буйку голову.

Облился он кровью горячею,

Пришла тут Кощею горькая смерть…

Совершенно неожиданно датировке сюжета помогает археология. В знаменитой Черной Могиле, языческом княжеском кургане середины X в., был обнаружен ритуальный турий рог, на серебряной оковке которого изображены вещая птица (герб Чернигова — орел), невеста Ивана с колчаном и самый момент смерти Кощея, когда третья стрела «пала ему в буйну голову».

Кощей Бессмертный, отбивающий в бою русскую женщину, очевидно, являлся олицетворением кочевников, постоянно угрожавших Черниговской земле. К середине X в. сюжет этой былины уже был закреплен на священном ритоне, покрытом изображениями разнообразных мифологических чудищ.

Другой ранней былиной IX–X вв. следует считать былину о погребении в просторной могиле богатыря Михаила Потока вместе с его коварной женой Авдотьей Белой Лебедью. Языческие курганы IX–X вв. с обширными срубными могилами под ними и парными захоронениями воинов и женщин хорошо известны в Киеве, Чернигове и в более восточной, лесостепной, полосе. Следующим фрагментом довладимирова эпоса условно можно считать былину о Дунае, богатыре, живущем не в Киеве, а в степи, где он раскидывает свой черный (а не белый, как у русских) шатер. Возможно, что образ Дуная или Дона Ивановича возник как отражение союза русских, киевских воинов с аланскими или болгарскими степняками VIII–IX вв.

В Киевской Руси, несомненно, был распространен древний эпос родоплеменной эпохи, о содержании которого нам очень трудно судить. Вероятно, в нем был силен архаичный мифологический элемент и исконная опасность — наезды степных кочевников — уже тогда олицетворялась в виде гигантского змея, которого побеждают двое славянских богатырей. Отголоски такого сказания сохранились на Украине как легенды о братьях-кузнецах, победивших змея, запрягших его в огромный плуг и пропахавших на побежденном змее гигантскую борозду, ставшую так называемыми «Змиевыми валами», пограничными укреплениями славян со стороны степи. Запряженный Змей—, очевидно, символ тех плененных степняков, которых после какой-то победы заставили рыть глубокие рвы и насыпать высокие валы, сохранившиеся до наших дней.

К героическому же эпосу следует отнести и сюжет о князе Полянской земли Кие, основателе Киева. Летописец Нестор к сказанию о постройке города тремя братьями добавил пересказ эпизода («яко же сказають») о походах (очевидно, VI в. н. э.) славянских дружин под водительством Кия на Дунай и в Византию. Автор «Слова о полку Игореве» еще знал какие-то песни о походах через степи на Балканы («рища в тропу Трояню через поля на горы»), что могло отражать события VI в., когда значительные массы славян победоносно воевали с Византией, и знал также еще более ранние песни-плачи о трагической судьбе славянского князя IV в. Буса, плененного в битве с готами и мучительно убитого ими.

Фрагментарные упоминания древнего эпоса, восходящего к эпохе военной демократии, свидетельствуют о том, что он был героическим и общенародным: воспевались совместные походы многих племен на могущественную Византию, оплакивалась гибель семидесяти славянских старейшин, убитых вместе с Бусом, воспевалась победа над степняками, увенчавшаяся постройкой укреплений, оградивших земли нескольких славянских племен (полян, руси, северян и уличей). К этой отдаленной старине, а может быть, и к еще более ранним временам общения славян со скифами могут относиться некоторые сюжеты, вошедшие в позднейший былинный эпос, как, например, бой отца с неузнанным сыном («Илья и Сокольник»; иранская параллель — «Рустем и Зораб») и другие сюжеты общечеловеческого звучания, не связанные в былинах с конкретными событиями. Школа А. Н. Веселовского, сделавшая много для изучения различных взаимовлияний, считала подобные совпадения результатом средневековых связей и влияний, но, возможно, здесь нужно учитывать более глубокие славяно-скифские и славяно-сарматские (бой с девой-богатыршей) связи в южной лесостепной зоне.

То обстоятельство, что древний героический эпос не отразился в позднейших былинах, не должно нас удивлять — эти далекие события уже не волновали современников князя Владимира. Вероятно, и по своей форме древние сказания не могли механически влиться в былинный фонд. Представляет интерес то, что эпоха, очень близкая к князю Владимиру, — княжение его деда Игоря и его отца Святослава — совершенно не отражена в киевском цикле былин, хотя летопись полна панегирическими фразами в адрес Святослава, почерпнутыми, очевидно, из придворного, княжеского эпоса, из «слов», обращенных лично к этому знаменитому князю. Дело в том, что Святослав, как и предшествующие ему князья, увлекался далекими заморскими походами, воевал на Волге, на Кавказе, на Балканах, бросив на произвол судьбы родную славянскую землю. Отношение народа к Святославу выражено в словах, сказанных ему тогда, когда он стоял с войсками на Дунае, а Киев был осажден огромными полчищами печенегов: «Ты, княже, чужой земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабив (пренебрегаешь)!» Далекие походы, битвы, приключения, поединки, взятие городов, богатая добыча — все это было превосходным материалом для эпических песен, и такие песни, судя по отголоскам в княжеской летописи, вероятно, слагались во множестве, но они не были приняты народом, не были включены им в свой отобранный былинный репертуар.

Киевский цикл былин с князем Владимиром Красным Солнышком, с Добрыней (братом матери Владимира) и Ильей Муромцем складывается в тот исторический момент, когда Киевское государство резко меняет свою политику: от далеких походов в чужие неведомые страны (проводившихся, возможно, с участием наемных отрядов варягов-мореходов) переходит к планомерной обороне Руси от печенегов и к изгнанию бесцеремонных варяжских наемников.

Первая былина этого цикла — «Вольга Святославич и Микула Селянинович» — по множеству отдельных примет должна быть связана с событиями 975–977 гг., когда князь Олег Святославич Древлянский начал борьбу с варягом Свенельдом и нуждался для пополнения своей дружины в привлечении крестьянских, народных ополчений. Богатырь-пахарь Микула, деревенское происхождение которого подчеркнуто символическим отчеством «Селянинович», занял центральное место в былине, олицетворяя собой не только свободолюбивых древлян, еще в 945 г. выступавших против несправедливых княжеских поборов, но вообще русский народ, строивший в это время свое новое государство в борьбе и с варягами и кочевниками. Эту былину иногда считают поздней и новгородской по происхождению, исходя из того, что Микула пашет сохой каменистую, характерную для Севера почву. Но вся география былины связана с Древлянской землей, где почва, как и на Севере, содержит валуны конечной ледниковой морены.

Былина о Вольге и Микуле, вступающем в дружину, это как бы эпиграф ко всему былинному эпосу, в котором отражены события общенародного значения, и народ выступает в нем в качестве главной богатырской силы то под именем древлянского пахаря Микулы, то как городской ремесленник Никита Кожемяка (или Усмовшец), то как крестьянский сын Илья Муромец. Два других важнейших героя первого киевского цикла — князь Владимир и Добрыня — тоже в известной мере связаны с народом: Владимир был побочным сыном Святослава от рабыни-ключницы, и знатная невеста попрекала его, говоря, что не хочет идти за «робичича». В былинах сохранилась эта летописная деталь: когда Добрыня едет сватать племянника Владимира, невеста отвечает точь-в-точь как княжна Рогнеда: «Еще ваш-от князь есть холопище!»

Добрыня, брат ключницы, тоже был демократического происхождения, воспоминание о чем сохранилось в былинах:

Да три года жил Добрынюшка да конюхом,

Да три года жил Добрынюшка придверничком,

Да три года жил Добрынюшка да ключником…

Известно, что Владимир, став князем киевским, широко привлекал в свою дружину выходцев из народа и что его политика была политикой общенародных интересов: оборона от печенегов, изгнание из Киева варягов-наемников, борьба с разбойниками внутри державы. Все это отразилось и в княжеской летописи 996 г. и в ярком былинном цикле, прославляющем «робичича» Владимира и его народных по происхождению богатырей. Вот этот-то киевский эпос и растекся широким потоком по Киевской Руси, население которой постоянно было готово к отражению степных наездов, к обороне страны от натиска сорока печенежских племен, что в самом прямом смысле слова стало для народа вопросом жизни и смерти.

Богатыри собираются всегда в Киеве у «ласкова князя Владимира» и отсюда разъезжаются в свои поездочки богатырские: то в соседнюю опасную степь («поле»), где надо одолеть врага, угрожающего Киеву и «святой Руси», то в дремучие леса, где сидит на девяти дубах Соловей Разбойник и поэтому «ни конному, ни пешему пропуску нет». Илья Муромец побеждает Соловья и привозит его в княжеский дворец в Киеве. Богатырь Добрыня устраивает свадьбу князя Владимира, что соответствует реальным событиям 980 г. Отразилась в былинах и сторожевая служба на море, где нужно было охранять от пиратов «Гречник» — важный водный путь из Руси в Византию. Былина рисует нам богато орнаментированный резьбой корабль Ильи Муромца:

По морю, по морю синему…

Плавал Сокол-корабль…

Хорошо Сокол-корабль изукрашен был:

А нос-от да корма — по-змеиному,

А бока сведены по-звериному…

Археологические находки в Новгороде подтверждают наличие деревянной резьбы в русской древности в виде кентавров, ящериц, птиц и т. д.

Былины, которые условно можно отнести к эпохе Владимира I, отобразили быт крепнущего государства, его военные успехи, его первые шаги по установлению связей внутри обширной державы и прославили того князя-рабичича, который возглавил Русь на новом этапе, широко открыл доступ в русскую дружину богатырям из народа и создал надежный оплот против печенегов на южном рубеже Руси.

Феодальное, дружинное начало в те годы тесно переплеталось с народным, втягивало народ в богатырские дела обороны Руси. Поэтому князь Владимир и боярин Добрыня закономерно становились героями наряду со смердом Ильей или Микулой. Былинный эпос этого периода воспевал события, которые касались всей русской народности, всей державы, события, к которым одинаково относились и в деревнях, и в городах, и в боярских дворах, и на пиру у самого «ласкова князя Владимира Сеславьича».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 2 Как ученые открывали былины

Глава 2 Как ученые открывали былины Образованному российскому обществу и впрямь пришлось открывать эпос собственного народа, как какую-то неведомую страну. Впрочем, во времена возникновения исторической науки эта страна и интереса-то особого не вызывала. И Татищев, и

Глава 2 Как ученые открывали былины

Глава 2 Как ученые открывали былины Образованному российскому обществу и впрямь пришлось открывать эпос собственного народа, как какую-то неведомую страну. Впрочем, во времена возникновения исторической науки эта страна и интереса-то особого не вызывала. И Татищев, и

Былины

Былины Волх Всеславьевич По саду, саду по зеленомуХодила-гуляла молода княжнаМарфа Всеславьевна,Она с камени скочила на лютого на змея -Обвивается лютый змейОколо чебота зелен сафьян,Около чулочика шелкова,Хоботом бьет по белу стегну.А в та поры княгиня понос понесла,А

Былины

Былины Волх Всеславьевич Печ. по изд.: Азбелев, с. 217–221. Первоисточник: КД, № 6.Вольга и МикулаПеч. по изд.: Пропп – Путилов, т. 1, с. 323–328. Первоисточник: Гильфердинг, т. 2, № 156.Святогор и тяга земнаяПеч. по изд.: Героические былины, с. 23 (разбивка на стихотворные строки сделана

Былины

Былины Былины — это русские народные эпические сказания о подвигах древнерусских богатырей. Составлены они с Х по ХIV век на Юге Руси… Но что интересно, большая их часть записана на Русском Севере… В Московской губернии записаны 3 былины Киевского цикла. В Нижегородской

4.2. Былины киевского цикла

4.2. Былины киевского цикла О былинах. Былины — эпические сказания восточных славян, повествующие о событиях XI — XIV вв. Истоки былин лежат в языческой мифологии, повествуют они о временах Киевской Руси, но сложились они, когда уже началось разделение восточных славян на три

Былины

Былины Своеобразным историческим источником является народная эпическая поэзия Киевской Руси — былины, «старины». Былины, разумеется, не могут дать ни последовательности исторических событий, ни строгого достоверного описания фактов — поэзия есть поэзия. И тем не

БЫЛИНЫ

БЫЛИНЫ До сих пор говорили мы о духовном, благоприобретенном, образовании и о письменных памятниках; но в народе велось по наследству, из поколения в поколение, свое образование, светское, мирское, и сохранялись устные произведения словесности.Памятниками этого

Былины о князе Владимире

Былины о князе Владимире Заботясь об объединении своего огромного государства, князь Владимир очень часто организовывал встречи старейших и наиболее влиятельных людей из разных племен и из самых отдаленных частей страны. Церковные торжества, ознаменование важных

Былины новгородские

Былины новгородские До сих пор еще народ в своих песнях вспоминает и новгородскую необузданную вольницу, и народные драки, а также прежнюю славу и богатство Новгорода.В одной новгородской былине (Василий Буслаевич) изображен буйный удалец-повольник.«В славном Великом

К рассказу «Былины новгородские»

К рассказу «Былины новгородские» Былины новгородские дошли до нас в позднейших записях XVIII в., а потому в них могут встречаться реалии не только XI–XIII вв., но и последующих эпох (упоминание о «ярлыках», «зеленом вине», «московских товарах» и пр.).Белгород – здесь имеется

БЫЛИНЫ И ИСТОРИЯ

БЫЛИНЫ И ИСТОРИЯ Только что вы прочитали о том, как легенда о «призвании» варягов была развенчана наукой.Но есть в нашей истории примеры другого порядка: то, что веками почиталось за сказку, легенду, на поверку оборачивается исторической былью. И здесь ученые проявили