Летописи. Нестор

Летописи. Нестор

Русские летописи представляют собой примечательное явление во всей европейской средневековой литературе. Написанные на родном языке народа, являвшемся в то же время и государственным языком, они читались и переписывались 600 лет, подробно повествуя о больших и малых делах прошлого. Светильник, зажженный первыми безвестными летописцами, сначала очень скудно озарял темную глубь отдаленных веков, но, разгораясь, постепенно осветил нам тысячи исторических деятелей, сотни сражений, походов, осад, постройку городов, оборону от половцев, наводнения, пожары, создание произведений искусства, борьбу лукавых царедворцев, народные восстания, церковные споры, живые речи и письма русских людей ХІ — ХVI вв.

Конечно, этот свет проникал не во все. уголки русской жизни, летопись не адекватна самой жизни, во-первых, потому, что знакомит читателя далеко не со всеми разделами жизни русского общества, а во-вторых, потому, что каждый из летописцев воспринимал и отображал события неизбежно субъективно.

Субъективизм летописцев заставляет нас рассматривать летописи как источник лишь после того, как будет выяснена классовая и политическая позиция каждого летописца, его историческая концепция.

Летописцами были горожане, дружинники, монахи, попы, игумены придворных монастырей, знатные бояре и даже князья. Много раз менялась манера летописания: от кратких записей по одной строке в год переходили к пространным повестям, а затем стали вписывать в летопись дневники княжеской жизни.

Старые летописи переделывались, дополнялись или сокращались, редактировались; их приноравливали в позднейшее время к своим вкусам и политическим симпатиям. Из нескольких летописей средневековые историки делали «летописный свод», своеобразную хрестоматию разных исторических сочинений.

В XI в. свод делался из разновременных, продолжавших одна другую летописей. В XII в. появились своеобразные своды, составленные из одновременных летописей разных княжеств, дающих в совокупности интереснейшее освещение одних и тех же событий разными людьми с разных позиций.

Летописи-хроники, летописные своды, повести, включенные в летописи, вплетались друг в друга, переделывались, переписывались в разных комбинациях и сочетаниях. Дошедшие до нас поздние списки представляют собой причудливое переплетение разных эпох, разных мыслей, разных тенденций, разных литературных стилей. Безвозвратно прошло то время, когда историки черпали из летописной сокровищницы и, пренебрегая этими различиями, цитировали без разбора отдельные фразы: «летопись говорит…», «летописец сказал…» Такого общего котла летописных сведений нет, летописью можно пользоваться только после того, как будет со всей доступной нам четкостью определено происхождение нужного нам отрывка, когда в результате анализа проступят хотя бы контурные очертания воззрений и убеждений автора.

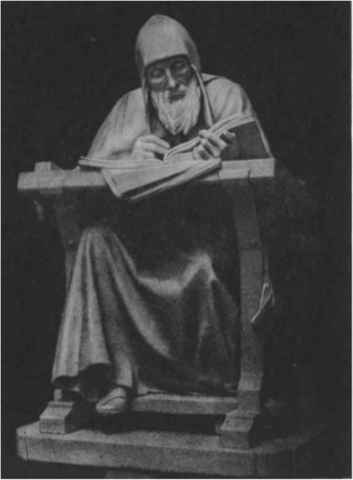

Нестор-Летописец. Скульптура М. Антокольского

Мы можем сейчас использовать летопись как исторический источник лишь потому, что многие десятки русских ученых на протяжении двух веков тщательно и осторожно распутывали сложный клубок летописных, переплетений[135].

Как высокая вершина возвышается среди знатоков летописного дела А. А. Шахматов. Он единолично расположил в строгой системе колоссальный разновременный материал множества списков, сопоставил их между собой и воссоздал все этапы переделок, копирования, редактирования текстов, угадывая протографы, воскрешая контуры исчезнувших летописей[136].

Титаническая работа над сотнями тысяч фактов в сочетании со смелым построением необходимых для науки гипотез позволили Шахматову, во-первых, убедительно показать разновременность и сложность состава дошедшего до нас летописного фонда.

Во-вторых, Шахматов тоже очень убедительно поспорил с пушкинско-карамзинской характеристикой летописца: взамен образа Пимена, бесстрастного и беспристрастного, почти равнодушного наблюдателя, Шахматов дал образ живого участника политической борьбы, писателя-полемиста, находившегося в самом водовороте событий и стремившегося повлиять на них. В-третьих, Шахматов оставил нам большое наследство в виде научных реконструкций исчезнувших летописей. Он сам предостерегал от фетишизации этих гипотетических текстов, подчеркивая их условный характер, но, как выяснилось, наука не может полностью обойтись без этих реконструкций. Они позволяют понять ход развития русской исторической мысли и уточнить дальнейшими исследованиями отдельные звенья.

Работы советских исследователей внесли много нового и значительно раздвинули рамки изучения летописей. Шахматовские положения критиковались или развивались далее; во многих вопросах исследователи шли в неразработанные области. Шахматов успел за свою сравнительно короткую жизнь заняться преимущественно текстологической стороной, первичным приведением материала в стройный вид. Советские ученые смогли расширить исторический подход к теме, полнее обрисовать историко-политическую роль древнерусского летописания.

Советские историки и литературоведы много и плодотворно работали над необъятным летописным материалом, который Шахматов не только привел в порядок, но и так «перепахал» его, что стали видны самые различные его пласты, требовавшие дальнейшего изучения.

Алексей Александрович ШАХМАТОВ (1864–1920)

В 1920—30-е годы над летописями вообще и над «Повестью временных лет» работали М. Д. Приселков, Н. К. Никольский. В 1940-е и 1950-е годы летописанием занялись с разных точек зрения Б. Д. Греков, М. Н. Тихомиров, Д. С. Лихачев, И. П. Еремин, Л. В. Черепнин[137]. Особенно интенсивно разрабатывалось русское летописание в последние два десятилетия. К этому времени была издана полная «Библиография русского летописания», составленная Р. П. Дмитриевой, охватившая литературу XVIII–XX вв. по 1959 г. включительно[138]. Над текстологическим и историческим анализом летописей работали: А. Н. Насонов, Б. А. Рыбаков, Ю. А. Лимонов, А. Г. Кузьмин и ряд других исследователей[139]. В 1975 г. вышел первый серьезный историографический обзор исследований, посвященных «летописеведению», написанный В. И. Бугановым[140]. Критическое рассмотрение зарубежных работ над русским летописанием дал И. П. Шаскольский[141].

Несмотря на большое количество исследований, посвященных древнерусскому летописному делу, историками и филологами еще далеко не исчерпаны все связанные с ним вопросы: недостаточно изучен язык разных частей летописи, мало изучены миниатюры, сопровождающие текст, еще не полностью раскрыто значение разных летописей в истории русской общественной мысли.

Самым трудным и спорным является определение начала русского летописания. Если говорить о летописях — исторических сочинениях, имеющих определенную концепцию, то, очевидно, такие сочинения появились не ранее конца X в.

Но вполне возможно, что краткие хроникальные записи, самая идея фиксации исторических событий (а следовательно, и отбор их для записи) возникли значительно раньше.

Глубже всех попытался заглянуть в истоки русского летописания И. Е. Забелин. Он обратил внимание на краткие летописные заметки 864–867 гг., сохранившиеся в составе Никоновской летописи. «Несмотря на то, — писал Забелин, — что отметки находятся только в переработанном летописном сборнике XVI в., они заключают в себе столько достоверности, что нет и малейших оснований отвергать их глубокую древность»[142].

Далее Забелин называет эти заметки киевскими и высказывает мысль, что их записывали грамотники-христиане, жившие в Киеве. Такое краткое погодное летописание могло быть связано с пасхальными книгами, святцами, синодиками; образцом их могли быть «летописцы вкратце».

«У собирателя Никоновской летописи находились в руках древнейшие подлинники подобных кратких летописцев», — заключает Забелин. Важность этой темы о первых летописных записях заставляет нас тщательно проверить все данные о них.

Предположение Забелина о том, что в составе компилятивных исторических трудов XVI в. могут содержаться отрывки из первоначальных летописных записей, не аргументировано самим автором, но и не опровергнуто теми, кто не разделял этого взгляда, — оно было просто забыто.

Повторяемость выписок из византийских источников, запутанность хронологии и недоверие к составителям, людям XVI в., века исторических легенд и «ухищренных словес», были, очевидно, причиной забвения плодотворной гипотезы. Подозрение, что сотрудники митрополитов Макария и Афанасия могли сами придумать подробности киевской жизни IX в., нужно отвести сразу: во-первых, в XVI в. придумывали пышнее, цветистее, многословней, а во-вторых, для создания легенд должна быть какая- то цель; легенды приходят на помощь тогда, когда нужно провести определенную тенденцию, а достоверных фактов для этого мало, и историку приходится «сплетать словеса».

Ничего подобного в интересующих нас отрывках нет. По форме эти записи очень лаконичны: «В лето 6372 г. Убиен бысть от Болгар Осколдов сын»[143]. Кому в эпоху Грозного могло понадобиться придумать такую ни с чем не связанную подробность?

Следует сказать, что сумма записей IX в. является как бы антитезой господствующим взглядам XV–XVI вв., когда варяг Рюрик был незаслуженно возвеличен, когда искусственно создавали «династию» Рюриковичей и вразрез с источниками XI в., начинавшими счет князей с Игоря Старого («Похвала Иакова мниха»), Игоря сделали сыном Рюрика.

В XVI в. русские историки приступили к созданию исторических трудов нового типа, потребовавших привлечения большого количества новых источников по всемирной (преимущественно византийной) истории и большой источниковедческой работы. Трудности, связанные с розысками и научным согласованием разновременных и разноязычных документов и книг, очень красочно описаны одним из составителей такого хронографа.

«Во многи и долговременныа труды внидохом, еже избрати ото многих летописных и бытийских книг нужнейшаа и добрейшаа и совокупити воедино — зане же те книги вси о едином пишут, а во всех многаа рознь: тот то оставил, а ин — ино. И за величество тех книг неудобно есть их стяжати…

…Получих таковыа книги, начах таковое дело и многа лета в сих упражняася и встерзаа от многих летописных книг добрейшаа, яко же цветы некиа и совокупляа воедино… мног же подъях труд за разгласив речей в тех книгах, изыскуя праваа и за разгласив многих словиц…не постави в грех, елико, неразумна ради, речи силу премених или за неудобь разумные, старыа и иностранныа речи»[144].

Этот трудолюбивый историк с трудом приобретал необходимые книги, так как занят был «рукоделием, еже стяжати чим живот кормити». В другой рукописи описываются трудности источниковедческой работы по анализу дат и хронологических перечней: «то разногласие в числах летописных от преписующих бысть». «Долгого ради времени пишемая стираются и незнаема бывают».

Далее приведены конкретные примеры: если у буквы «Т» сотрется одна черточка, то нельзя определить, было ли здесь «Т» или «П»; если сотрется верхняя черта у «П», то нельзя узнать, что здесь было — «П» или «И», и цифру 300 можно принять за 80, а 80 за 8[145].

Московские историки XVI в. извлекли из архивов такие источники, которые в XIX–XX вв. стали достоянием русской византинологии (например, предметом исследований акад. В. Г. Васильевского), в том числе «Беседы патриарха Фотия», «Житие Дмитрия Солунского», «Житие Стефана Сурожского» и др. При этом они, возможно, натолкнулись и на неизвестные нам греческие и древнерусские источники.

Даты событий в русских летописях поставлены от такого мифического библейского эпизода, как «сотворение мира» богом. По одним расчетам это происходило за 5508 лет до другой, тоже мифической (но принятой нами в настоящее время), точки отсчета — «рождества Христова». По другим расчетам интервал между этими точками равнялся не 5508 годам, а ровно 5500. Поэтому при переводе русских летописных и византийских дат на современное летосчисление легко может быть допущена ошибка, если мы не знаем, какая именно эра счисления положена в основу[146].

Привнеся необходимые поправки, мы можем следующим образом представить себе тот уникальный летописный листок, который историки XVI в. включили в свою новую («Никоновскую») летопись.

6372 г. (872 г.) Убиен бысть от Болгар Осколдов сын.

6373 г. (873 г.) Того же лета воеваша Асколд и Дир Полочан и много зла сотвориша

6375 г. (875 г.) Възвратишася Асколд и Дир от Царяграда в мале дружине и бысть в Киеве плачь велий. Того же лета бысть в Киеве глад велий. Того же лета избиша множество Печенег Осколд и Дир. Того же лета избежаша от Рюрика из Новагорода в Киев много новгородцких мужей[147].

Приведенные выписки интересны не только своей фактической стороной (бегство новгородцев от варягов в Киев, походы на печенегов, поло- чан, на Византию), но и тем, что свидетельствуют об очень раннем начале киевского летописания — на рубеже третьей и четвертой четверти IX. К этому интереснейшему источнику придется обратиться вновь при рассмотрении исторических событий IX в.

Какие-то лаконичные отрывочные записи велись, вероятно, и в дальнейшем, на протяжении X столетия. В самом конце X в., в 997 г., в расцвет княжения Владимира I был создан первый летописный свод, вобравший в себя и краткие годичные записи, и сведения из византийских хроник, и придворную эпическую поэзию (не былины), и припоминания самого летописца и его современников, и отдельные сказания, записанные в X в.[148].

Местом составления первого летописного свода могла быть кафедральная митрополичья Десятинная церковь в Киеве (настоятелем которой был Анастас Корсунянин) или кафедра заместителя (викария) митрополита белгородского епископа. Белгород расположен на рубеже земли Древлян, и это может объяснить известные симпатии к древлянам, проглядывающие в описании мести княгини Ольги древлянам[149].

Составление свода, его окончание могло быть приурочено к съезду епископов, происходившему в Киеве около 996–997 гг. и занимавшемуся разными юридическими делами (отмена вир за убийство, возможно, церковный судебный устав).

В Никоновской летописи, правда в сильно перепутанных заметках, дважды дело учреждения епархий и установления церковных властей в русских землях связано с именем не только Анастаса Корсунянина, но и Добрыни: в 990 г. будто бы митрополит отправился в Новгород «з Добрынею дядею Володимеровым и с Анастасом»; в 991 г. такое же путешествие было предпринято на другую далекую окраину с «четырма епископы… и з Добрынею и со Анастасом»[150]. Быть может, в этом сопряжении имен херсонесского церковника, ставшего видным лицом в Киеве, и Добрыни, заступившего место таких мажордомов, как Свенельд и Блуд, отразилось действительное участие Добрыни, крупного государственного деятеля, в первоначальной организации церковных дел?

Летопись всегда рассматривалась как дело государственное. Вполне возможно допустить, что дядя и воспитатель Владимира, Добрыня, был причастен не только к созданию некоторых эпических былин — произведений тех лет, но и к созданию первой сводки разнородных материалов по истории Киевской Руси. Допущение, что Добрыня имел какое-то отношение к первой государственной летописи Киева, облегчит нам в дальнейшем понимание первой летописи Новгорода, составленной не без участия сына Добрыни Константина и основанной на Киевском своде 997 г.

Участие церковных и княжеских кругов Киева, с одной стороны, и древлянско-белгородских кругов, с другой, вполне объясняет нам двойственность летописного свода и наличие в нем некоторых противоречий, особенно, когда речь шла о более отдаленных временах.

Составление свода представляется коллективным делом 992–997 гг., к которому были привлечены и настоятель Десятинного собора Анастас (не забывший себя на страницах летописи) и безвестный белгородский автор, близкий к Святославу Древлянскому, каждый со своей суммой источников и записей. Не исключена возможность того, что интересы великокняжеского дома были представлены Добрыней, также не забытым этой летописью и ярко обрисованным ею в качестве полководца и умного государственного мужа.

Первый Киевский летописный свод, история князя Владимира и его предшественников — смелая и интересная попытка первого исторического обобщения полуторавековой жизни Киевской Руси.

В этом своде много шероховатостей, отдельные его части плохо пригнаны друг к другу, обнаруживая швы между разными отрезками и противоречивые тенденции разных авторов или источников. Но в целом — это великолепное, полнокровное и красочное произведение, неожиданно сложное и интересное для X столетия. Отдельные недочеты свода 997 г. не мешают нам воспринимать ценность этого широкого исторического полотна, как ошибки в перспективе средневековых художников не мешают нам любоваться их фресками.

Владимиров летописный свод и Владимиров цикл былин — два одновременных монументальных исторических произведения, с разных позиций, но одинаково восторженно отразивших героическую эпоху строительства огромного государства, эпоху борьбы с могучим степным противником.

Былины дают нам народную оценку событий и лиц, а летопись знакомит с придворными оценками, с книжной культурой, дружинным эпосом и также с народными сказаниями.

Прогрессивность раннефеодальной империи очень явно ощущается в совпадении исторической оценки эпохи Владимира (князя, опиравшегося на широкие народные круги, занятого патриотической борьбой, князя, отказавшегося от варяжских наемных отрядов) как в феодальной исторической литературе, так и в народном былинном эпосе.

На протяжении XI в. летописи велись и в Киеве и в Новгороде («Остромирова летопись»): Продолжалась и практика составления летописных сводов, выражавшаяся в отборе и переписывании старого материала за несколько столетий, к которому присоединялась хроника последних лет, быть может, написанная самим составителем свода.

Со времен А. А. Шахматова предметом обсуждения историков являются такие предположительно выделяемые летописные своды:

Свод 1073 г. Киево-печерского игумена Никона.

Свод 1093 г. Условно приписываемый Киево-печерскому игумену Ивану.

Но несомненно, что наиболее полным, наиболее концепционным и интересным для нас является тот летописный свод, который снабжен обширным историческим введением — «Повесть временных лет» — и связан с именем монаха того же Печерского монастыря в Киеве — Нестора. Следует оговориться, что под «Повестью временных лет» историки и филологи очень часто подразумевают не только вводную (недатированную) часть, но и примыкающую к ней летопись, содержащую описание событий 860— 1110 гг. Для устранения разноречий следует принять такое понимание, объединив под одним названием и введение и летописный свод.

В средневековой европейской и восточной литературе трудно найти другое историческое произведение, которое пользовалось бы в своей стране таким же неизменным уважением и широким распространением, как русская «Повесть временных лет».

Она создавалась в Киеве почти одновременно с «Пространной Русской Правдой», когда Киевская Русь, достигнув своего наивысшего развития, готовилась дать жизнь полутора десяткам новых государств. Юридический кодекс и свод исторических знаний о Руси просуществовали пять столетий после своего создания. От летописных сводов разных русских княжеств XII–XIII вв. до труда Татищева в XVIII в. «Повесть временных лет» открывала собой изложение русской истории. Уже в XV в. русского историка восхищала разносторонность и правдивость автора «начального летописца киевского, иже вся временнобытьства земельская необинуяся показуеть» и пишет «не украшаа пишущаго» (т. е. описываемого)[151].

Для историков XVIII–XX вв. «Повесть временных лет» и в особенности ее вводная часть, посвященная вопросам, «откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть», служила основным источником, важнейшим материалом для построения тех или иных концепций ранней русской истории. Противоречия различных частей летописи, написанных разными лицами, порождали противоречия во взглядах позднейших историков; ошибки киевских монахов XII в. порождали ошибки исследователей спустя восемь столетий. Сложность и запутанность текста нередко открывала дорогу тенденциозным толкованиям; недаром и норманисты и антинорманисты одинаково ссылались на летопись.

Завершение «Повести временных лет» падает на 1110–1118 гг., полные разных событий: крестовый поход русских князей на половцев в 1111 г., смерть великого князя «сребролюбивого» Святополка, народное восстание в Киеве в 1113 г., приглашение киевским боярством давнего соперника Святополка Владимира Мономаха в обход династического старшинства и утверждение Мономаха в Киеве. Летописцам трудно было угнаться за событиями и сохранить плавную непрерывность изложения. В 1116 г. игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр окончил написание летописи, доведенной до февраля 1111 г. Пять лет ушло у него на переписку (с некоторыми добавлениями) чьего-то труда. Продолжение летописи состоит из статей, возможно, написанных разными авторами, со своими диалектальными формами каждый. Дело осложнялось тем, что основная часть летописи, переписанной Сильвестром, компоновалась и писалась в Киеве при князе Святополке и должна была освещать события с позиций этого князя, упорно враждовавшего с Мономахом. Когда же великим князем стал Мономах, то старая летопись потребовала обновления и устранения тех ее строк, где Владимир был описан враждебно. В главном культурном центре Киева — в Печерском монастыре — упорно держалась традиция, что главную русскую летопись написал «черноризец» этого монастыря Нестор. В переписке двух видных церковников начала XIII в. епископа Симона и Поликарпа дважды поминается «Нестор, иже написа летописец», «блажены Нестерь в летописци написа…» К сожалению, здесь не указано, какую именно летопись и в какое время написал Нестор[152].

А. А. Шахматов предложил следующим образом распутать сложный клубок взаимопереплетенных летописных записей 1110–1118 гг., предположив существование трех редакций:

1. Нестор Печерский (летописец Святополка) завершил труд в 1113 г., доведя его до 1112 г.

2. Сильвестр Выдубицкий (летописец Мономаха) завершил труд в 1116 г., доведя его до февраля 1111 г.

3. Неизвестный автор (летописец Мономаха и его сына Мстислава) завершил труд в 1118 г., доведя его до 1117 г.[153].

Несмотря на ряд сомнений и разногласий среди ученых, удобнее всего для понимания исторической концепции летописца называть его Нестором (учитывая некоторую условность атрибуции) и считать его деятелем конца XI — начала XII в.

Участие трех или четырех авторов в оформлении «Повести временных лет» привело к путанице, изъятию отдельных кусков, вклиниванию новых вставок, перемещению разных мелких фрагментов текста. Воспринимать текст в том виде, в каком он донесен до нас переписчиками разных веков, нельзя без специального анализа. С точки зрения исторической концепции для нас особенно важен вводный раздел «Повести». В основу анализа положен текст, изданный А. А. Шахматовым в 1916 г.; он разбит на строки, указаны разночтения и, что немаловажно, снабжен отсылками к иноземным сочинениям, использованным летописцем.

Ставя перед собой трудную задачу реконструкции первоначального текста летописи Нестора в ее вводной части, названной им «Повестью о минувших годах», мы должны гарантировать себя, в пределах возможного, от субъективного толкования текста. Поэтому начинать рассмотрение текста нужно не с установления противоречий во взглядах и оценках между тремя участниками труда, а с чисто формальных признаков: перебоев в тексте, грамматической несогласованности, анахронизмов, разрывов одного и того же рассказа, перестановок и т. п. И только лишь после установления отдельных кусков текста и «швов» между ними можно будет приступить к определению авторов отдельных частей и к восстановлению первоначального порядка Несторова текста. В следующем далее текстологическом анализе сознательно не употребляются имена Нестора или Сильвестра. До поры до времени авторы отдельных кусков должны остаться безымянными.

Ввиду единства вводной, недатированной части в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях примем в качестве основного текст Лаврентьевской в известном издании А. А. Шахматова и приступим к отысканию «швов». Ссылки будут даваться в тексте; первая цифра обозначает страницу, вторая — строку.

§ 1. Первым параграфом «Повести временных лет» является рассказ: о разделе земли после всемирного потопа между сыновьями Ноя Симом, Хамом и Иафетом.

Отягощенный длинными списками ближневосточных и средиземноморских стран, взятыми из хронографа и «Хроники» Георгия Амартола, этот параграф подводит читателя к месту Руси в мировой географической системе, как она рисовалась средневековому книжнику.

Первым нарушением логики изложения можно считать фразу летописца:

«В Афетове же части седять Русь, Чудь и вьси языци…» (3; 10).

Далее следует перечень четырнадцати финно-угорских и балтийских народов (3; 10–12). По какому принципу он составлен — неизвестно. Если это — соседи Руси, то данный перечень очень неполон — здесь нет, например, ятвягов, печенегов, половцев, черных болгар, корелы и др. Загадочные слова «вси языци» требуют разъяснения, которого в этом месте летописи нет.

Анализируя этот отрывок, мы должны обратить внимание на очень близкий перечень народов (10; 16–19), озаглавленный так: «А се суть инии языци иже дань дають Руси»; перечень открывается чудью, а далее в том же порядке идут те же народы, что и в первом случае.

Представляется очень убедительным, что в первоначальном тексте о принадлежности Руси к «Афетовой части» было сказано почти так же кратко, как и о славянах. В этом параграфе, посвященном трехчленному делению всей населенной земли, многочисленные славянские племена, о которых летописец в следующем параграфе говорит очень подробно, обозначены всего лишь одним словом — «словене».

О Руси, истории которой посвящена вся «Повесть», здесь было сказано, вероятно, так:

«В Афетове же части седять Русь и вьси языци, иже дань дают Руси»..

Полный же перечень полутора десятков племен, подвластных Руси* уместнее было дать не в этом вводном параграфе, а там, где должна была идти речь о составе Руси-государства, где перечислялись как славянские, так и неславянские племена, входившие в состав Руси (см. 10; 14–20).

§ 2. Вторым нарушением логики изложения является отрывок, посвященный описанию народов вокруг Балтийского моря и народов Западной Европы (3; 12 и 4; 1–7). Он начинается ничем не оправданным противопоставлением поляков, пруссов и чуди каким-то другим народам:

«Ляхове же и Пруси и Чюдь прнседять к морю Варяжьскому; по сему же морю седять Варязи семо к въстоку до предела Симова; по тому же морю седять к западу до земле Агляньскы и до Волошьскы» (3; 12.14; 1–3).

Совершенно непонятно, почему здесь выделены именно эти три народа; непонятно, почему Чудь попадает в описание вторично. Если автор хотел дать здесь особое описание народов, населяющих берега Балтики, то почему здесь нет Кореи, Либи, Зимеголы, Суми, Еми, живших на берегах того же Варяжского моря и поименованных в соседнем списке? Как могло возникнуть противопоставление: одни народы сидят в Афетовой части, а «Ляхове же и Пруси и Чудь приседять к морю Варяжьскому»? Такую грамматическую несогласованность можно объяснить, только допустив, что текст «Ляхове же…» является вставкой. Далее в летописи мы много раз встретимся с обрывками географического описания, которое, к сожалению, не собирается из этих отрывков в полном виде. Очевидно, из этого источника и вставлена кем-то фраза о Поляках, Прусах и Чуди п о Варягах. Механическое внедрение ее в текст летописи объясняется чьим-то стремлением подробнее осветить географию Прибалтики, Скандинавии и Западной Европы[154]. Относить ее к первоначальному тексту нельзя.

Такой же характер дополнительной вставки носит и следующий отрывок, начинающийся словами:

«Афетово бо колено и то: Варязи, Свен, Урмане, Гъти, Русь, Агляне, Галичане…» и т. д. (4; 4–7).

Во-первых, терминология здесь предваряет изложение — говорится о «колене Афетовом», о «племени Хамовом», т. е. о потомках библейских персонажей, тогда как речь о потомках пойдет несколько ниже.

Во-вторых, нельзя не отметить и различия терминологии — в основном списке говорится о географическом подразделении Афетовой части, а здесь изложение переводится в иную плоскость, и речь идет о генеалогической связи народов с Иафетом.

Кроме того, давно уже обращалось внимание на то, что Русь здесь упомянута вторично и поставлена в списке между готами и англами, т. е. среди северных германско-скандинавских народов, где никто не знает народа с таким именем.

Все вместе взятое заставляет считать эти строки вставкой, дополнявшей описание Варяжского моря. Автор этой вставки обнаруживает хорошее знание географии Западной Европы; обойдены здесь только славянские народы. Очевидно, автор этого отрывка писал его, зная, что по соседству в тексте подробно говорится не только об одних ляхах, но и обо всех других славянских народах.

К более подробному рассмотрению этих интересных вставок по существу мы вернемся в дальнейшем.

§ 3. Грубым нарушением последовательности изложения является известный рассказ о поселении славян на Дунае (5; 10–18).

Приведем этот текст, разбив его на отдельные отрывки.

А1 «От сих же 70 и дъвою языку бысть язык Словеньск; от племене же Афетова нарицаемии Норици, иже суть Словене» (5; 7–9).

Б1 «По мънозех же временех сели суть Словене по Дунаеви, къде есть ныне Угърьска земля и Българьска» (5; 1—10).

А2 «И от тех Словен разидошася по земли и прозвашася имены своими, къде седыне на которомь месте…» (5; 11–16).

Б2 «Волохом бо нашьдшем на Словены на Дунаискыя и седъшем в них и насилящем им» (5; 16–17).

А3 «Словене же ови, пришьдъше, седоша на Висле, и прозъвашася Ляхове…» (5; 17–18).

Б3 «Словеньску же языку, якоже рекохом, живущю на Дунай, придоша от Скуф, рекъше от Козар рекомии Българе, и седоша по Дунаеви, и насильници Словеном быша…» (11; 1–3).

Связный и целостный рассказ о судьбах славян, поселившихся на Дунае (отрывки Б1, Б2, Б3), оказался разбитым на части, и эти части вкраплены в текст, описывающий более ранние времена. Продолжение мысли летописца о расселении славян после того, как бог «смеси языки и рассея по всей земли» (отрывки А1, А2, А3), оказалось здесь искусственно отделенным от основного рассказа неудачно попавшей сюда фразой о продвижении славян на Дунай (отрывок Б1). Начало этой фразы не оставляет никаких сомнений в ее инородном, чуждом характере для данной части текста: «По мнозех же временех сели суть Словене». Весь смысл пересказа библейской легенды о вавилонском столпотворении в том и заключается, что летописец получал от господствовавшей в средневековой науке схемы исходную точку истории своего народа — бог рассеял народы по земле. И летописец детально описал, где и как расселились интересующие его народы. Для историка-монаха было немыслимым, чтобы исполнение божьей воли откладывалось на «мнози времена».

Прямое продолжение этой фразы о дунайских славянах (отрывок Б2) отделено от нее пятью строками текста, непосредственно продолжающими первоначальный рассказ о расселении после «разделения язык» (отрывок А2). Это тоже явное свидетельство нарушенности текста. Второй отрывок — о нападении волохов на дунайских славян (отрывок Б2) — также грубо рассекает повествование о расселении, как и отрывок Б1.

Установив искусственное расчленение первоначального текста о расселении славян в результате вавилонского столпотворения, мы видим, во- первых, что отрывки А1, А2, А3 представляют собой связный единый рассказ, а во-вторых, что и другая серия отрывков — Б1, Б2, Б3 тоже пронизана единством и логической связью, но только место этих отрывков (Б1 и Б2) не здесь, а где-то далеко впереди, где речь будет идти о конкретных событиях V–VII вв. на Дунае и где «Словены Дунайские» выделены в особую группу по географическому признаку — «Словене, иже седяху по Дунаеви» (11; 1–3; 25; 17).

§ 4. Незначительное отступление от выработанного стиля изложения можно отметить внутри текста о расселении славян. Так, обо всех народах сказано лишь одно — на какой реке они поселились. О словенах же новгородских сказано, что они построили Новгород. Даже применительно к полянам, история которых была, естественно, в центре внимания летописца, не сказано здесь ничего о постройке города. Это — первое упоминание русского города на страницах «Повести временных лет», и странно, что таким первым городом оказался не Киев, обозначенный в самом заголовке «Повести», а Новгород, Новый город, несомненно уступающий в старшинстве Киеву — «матери городов русских». Такое выпячивание Новгорода на первое место хорошо известно нам по новгородскому летописанию XI–XII вв.[155]. Делалось это довольно примитивно и неуклюже, но тем легче отделить основной текст от позднейших подправок, произведенных рукою новгородца.

На основании этого можно считать фразу «Словене же пришьдъше с Дуная, седоша около езера Илмеря и прозъвашася своим именьмь и сделаша град и нарекоша и Новъгород» (6; 7–9) сильно подправленной одним из редакторов, заинтересованным в выдвижении Новгорода на первое место. Заметим, что он имел дело уже с перекроенным текстом, в котором отрывок Б1 (о славянах на Дунае) уже находился в параграфе, посвященном расселению славян.

Для того чтобы упоминание о словенах не выделялось по стилю из всего текста, его нужно читать примерно так:

«Словене же еже седоша около озера Илмеря, прозвашася своим именем».

§ 5. В последнюю фразу рассказа о расселении вкралось несколько слов, совершенно неожиданных в этом месте:

«И тако разидеся Словеньскый язык; темь же и грамота прозъвася Словеньская» (6; 11–12).

Конец этой фразы явно относится к «Сказанию о грамоте славянской», помещенном в виде двух разобщенных отрывков значительно ниже.

§ 6. Вслед за отмеченной только что фразой идет еще одна, указывающая на перебои в тексте. Она повторяется в летописи три раза:

1. «Полям же живъшем особе по горам сим» (6; 13)[156].

2. «Полям же живъшем о собе и владеющем роды своими…» (8; 13)[157].

3. «Полям же живущем особе, якоже рекохом» (11; 19)[158].

Логически связана с последующим текстом эта фраза только во втором случае, когда речь идет о жизни самих полян. Первый и третий случаи мы должны рассматривать как результат редакторской небрежности. Тамг где эта фраза повторяется без логической связи с текстом, мы вправе ожидать каких-либо вставок, интерполяций, произведенных тем или иным редактором.

§ 7. Между первым и вторым упоминанием о «Полянах, живущих особе», помещено несколько отрывков, посвященных двум темам — географии речных и морских путей и легенде о путешествии апостола Андрея по Руси.

Первый отрывок повествует о знаменитом пути «из Варяг в Греки»:

«Бе путь из Варяг в Грьки и из Грьк по Дънепру, и вьрх Дънепра волок до Ловати, и по Ловати вънити в Илмерь езеро великое, из него же езера потечеть Волхов и втечеть в езеро великое Нево, и того езера внидеть устье в море Варяжьское; и по тому морю ити доже и до Рима, а от Рима прити по тому же морю ко Цесарюграду, а от Цесаряграда прити в Понт море, в неже вътечеть Дънепр река» (6; 13–20).

Во всей нашей литературе как научной, так и учебной, прочно установилось наименование Великого Днепровского пути, как пути именно из Варяг в Греки, т. е. с севера на юг, из Балтики в Причерноморье. А между тем порядок описания пути никак не соответствует такому наименованию.

Варяжская земля не только не являлась отправной, исходной точкой описанного здесь кругосветного европейского плавания, но она даже и не упомянута в описании маршрута. Есть только «море Варяжьское», а земли Варяжской нет даже в качестве промежуточного этапа. Конечно, в эпоху норманских походов и завоеваний нельзя отрицать знакомства норманнов с днепровским путем в Византию, но, выясняя точку зрения летописца, мы должны сказать, что это была точка зрения русского человека, определявшего этот маршрут не с севера, на юг, не из Скандинавии в Византию, а, наоборот, с юга на север, вверх по Днепру, через Ловать, Ильмень, Волхов и Неву. Больше того, мы можем сказать, что этот человек не новгородец, а южанин, для которого Днепр был ближайшим географическим ориентиром, тем естественным путем, с которого начиналось плавание[159].

Исходя из всего отмеченного выше, следует признать, что заголовок отрывка о кругосветном плавании не соответствует его содержанию — в летописи нет пути «из Варяг в Греки», а есть только путь «из Грек».

Необходимо допустить, что слова «из Варяг в Греки» являются вставкой, нарушающей логику самого изложения. Без этой вставки отрывок приобретает стройность и логическую последовательность:

«…бе путь из Грек по Днепру и верх Днепра волок…» и т. д.

Здесь описывается путь от византийских владений на берегах Понта, «в неже втечеть Дънепр река».

Потребность в описании такого пути выяснится ниже, при рассмотрении легенды об Андрее.

§ 8. Непосредственно к описанию пути «из Грек» примыкает отрывок другого географического текста, построенный по другому принципу (6; 20.7; 1–9). Он логически продолжает рассказ о трех частях древнего мира, о «жребиях» Сима, Хама и Иафета, указывая, каким образом из Руси можно попасть в каждый из этих жребиев.

Отправной точкой здесь является не Греческая земля, а Русь, «Оковский лес» на Валдайской возвышенности, откуда три великих русских реки растекаются в разные стороны. Волга ведет из Руси в Болгарское ханство, в прикаспийские земли, в Хорезм, открывая путь еще далее на восток в «жребий Симов», т. е. в Персию, Аравию, Индию. Западная Двина в этом отрывке заменяет собой Волхов и Неву предыдущего отрывка (см. § 7). Именно по Двине идут из Руси «в Варяги, а из Варяг до Рима» по наезженным норманнами путям. Доведя своего читателя до Италии, автор этого отрывка не заставляет его возвращаться через Царьград и Понт, а открывает перед ним путь в Африку, к «племени Хамову».

К Греческой земле, начинавшейся на берегах Понта, вел Днепр, который «втечеть в Понтьское море трьми жерелы».

Рассмотренный географический отрывок существенно отличается от предыдущего: во-первых, здесь все подчинено описанию географии Руси, русских связей с Азией, Европой и Африкой, а там дан только путь из Греции через Русь. Во-вторых, здесь путь из Руси в Прибалтику указан по Западной Двине, а там — по сложной системе волоков, рек и озер (первый путь на 600 км короче второго). В-третьих, здесь указаны конечные направления — часть Симова, часть Хамова, а там дается маршрут объезда всей Европы с тем, чтобы возвратиться к тому же самому Днепру, с которого начато описание; практическое значение этого кругового маршрута неясно. В-четвертых, нужно отметить, что в обоих отрывках есть и повторения. Вывод можно сделать только один — отрывки принадлежат разным авторам, ставившим перед собой разные цели.

Второй отрывок завершается двумя примечаниями; Понтское море — «еже море словеть Русьское; по немуже учил святый Андрей, брат Петров, якоже реша» (7; 8–9). Оба замечания связаны с легендарным путешествием Андрея в Русь, а заключительные слова «якоже реша» с несомненностью говорят о перестановке текста, что давно уже отмечалось исследователями.

Нигде до сих пор в тексте «Повести временных лет» не было речи об апостоле Андрее, и ссылка на то, «как уже сказано», явно не на месте, так как легенда об Андрее помещена прямо вслед за этими словами.

§ 9. Легенда о путешествии апостола Андрея в землю полян (7; 11–20, 8; 1—12) является одним из самых убедительных доказательств наличия в летописи дополнений, сделанных другой рукой и не всегда сохранивших свое первоначальное место[160].

В дошедшем до нас тексте «Повести временных лет» существуют два взаимоисключающих взгляда на вопрос о первом знакомстве славян с христианством; в одном месте (28; 11) утверждается, что «словеньску языку учитель есть (апостол) Павьл», а в разбираемой сейчас легенде говорится об апостоле Андрее. Очевидно, два разных взгляда принадлежат двум разным авторам. К разбору этой стороны текста мы вернемся в следующем разделе, а сейчас отметим пропуски и перемещения отрывков.

Начало легенды, те необходимые вводные слова, которые должны были связать ее с основным текстом летописи, отсутствуют; начинается она со слов: «…Андрею учащю в Синопии…» Совершенно ясно, что этим словам первоначально предшествовали другие.

Соседство и текстовая связь легенды с разобранным выше описанием днепровского пути «из Грек» объясняются стремлением русского книжника во что бы то ни стало украсить первые страницы летописи рассказом об апостольской проповеди. Из всех двенадцати апостолов только об одном Андрее говорилось, что он проповедовал христианство «скифским» народам (имелись в виду племена Средней Азии). Но этому книжнику нужно было обойти серьезное географическое препятствие — известно было, что Андрей был в Синопе п оттуда отправился в Рим; нужно было отыскать такой вариант пути, который вел бы из Черного моря в Рим через Русские земли. Для этой цели очень удобным оказался тот географический отрывок, который повествует о связях Руси с частью Симовой, частью Хамовой и с Римом.

Однако мысль о широких связях Руси здесь должна была получить несколько иное конкретное выражение, так как отправной точкой является не Русь, а берега Понта. Так, по всей вероятности, и родился тот вариант описания пути по Днепру, где автор ведет читателя снизу вверх, с юга на север, от Понта к Варяжскому морю и затем уже приводит его в Рим. Описание пути «из Грек» было совершенно необходимо автору легенды об апостоле-просветителе Руси для того, чтобы показать своим читателям, что можно попасть из Синопа в Рим с заездом в Русские земли. Оказавшаяся не на месте фраза «якоже реша» дает нам право переместить отрывки таким образом, чтобы восстановить их первоначальную последовательность:

А «…Андрею учащю в Синопии и пришедшю ему в Кърсунь, уведе, яко ис Кърсуня близь устие Дънепрьское, и въсхоте поити в Рим (7; 11–13).

Б Бе [бо] путь из Грьк по Дънепру, и верх Дънепра волок до Ловати, и по Ловати вънити в Илмерь езеро великое, из негоже езера потечеть Волхов и вътечеть в езеро великое Нево, и того езера внидеть устие в море Варяжьское. И по тому морю ити доже и до Рима, а от Рима прити по томуже морю к Цесарюграду, а от Цесаряграда прити в Понт море, в неже вътечеть Днепр река (6; 13–20).

В Дънепр бо потечеть из Оковьскаго леса и течеть на полдьне… (далее идет описание волжского и двинского путей)… А Дънепр вътечеть в Понтьское море трьми жерелы, еже море словеть Русьское (6; 20.7; 1–9).

Г по нему же учил святый Андрей, брат Петров, якоже реша (7; 9-10).

Д И приде в устие Дънепрьское и оттоле поиде по Дънепру горе и по приключаю приде и ста под горами на брезе (7; 13–15).

Е Полям же жившем особе по горам сим (6; 13).

Ж И заутра въстав, рече к сущим с нимь учеником: «Видите ли горы сия? Яко на сих горах въсияеть благодать божия; имать град велик быти и церкви мъноги бог воздвигнута имать». И вошед на горы сия, благослови я, и постави крест и помоливъоя богу, и сълез с горы сея, идеже послеже бысть Киев… (далее говорится о пути через землю словен новгородских в варяги и Рим; иронически описаны севернорусские бани)… Андрей же быв в Риме, приде в Синопию» (7; 15–20, 8; 1-12).

Отрывок Б очень хорошо (с точки зрения летописца) объясняет, почему Андрея, отправившегося из Синопа в Рпм, соблазнило «устье Днепрьское».

Отрывок В, взятый, по всей вероятности, в готовом виде из географического описания Руси (может быть, из первоначального текста летописи?), еще более подкреплял аргументацию автора легенды.

Отрывок Г, пояснявший, что по берегам Русского моря учил один из апостолов — Андрей, принадлежит, без сомнений, к основному тексту легенды. Уже после того, как легенда попала в летопись, кто-то перепутал ее отдельные части и слова «якоже реша» (вполне уместные в предложенной мною реконструкции) оказались не на месте.

Место отрывка Е (о полянах) определено здесь весьма предположительно.

Отрывок Ж своим насмешливым тоном по отношению к новгородцам обличает руку южанина, незнакомого с северными банями.

§ 10. А. А. Шахматовым в его реконструкции текста «Повести временных лет» выделен рассказ о построении Киева, как заимствованный Нестором из Начального свода 1093–1095 гг.[161].

Выписке из более раннего свода предшествует отрывок фразы, явно находящийся не на месте:

«…иже и до сея братия бяху Поляне» (8; 14).

Рассказ о трех братьях — Кие, Щеке и Хориве — помещен далее, и поэтому здесь преждевременно говорить о «сей братии». По другую сторону выписки из свода игумена Иоанна находится дополнительное разыскание о князе Кие, произведенное летописцем для того, чтобы реабилитировать его княжеское достоинство и опровергнуть версию (очевидно, новгородскую) о простом «перевознике» (9; 10.10; 3).

§ 11. Вслед за рассказом о Кие помещено очень интересное и важное описание племенных княжений (10; 5–7), но оно резко перебито выписками из какого-то географического источника. Дело в том, что перечень племенных княжений не охватывал всего восточного славянства; в него не входила примерно половина восточнославянских племен. Это, очевидно, объяснялось специальным интересом летописца именно к этой половине племен, составившей впоследствии Русь в ее первоначальном виде[162].

Перечислив самостоятельные княження полян, древлян, дреговичей, словен, полочан, текст летописи переходит к описанию размещения других племен — описанию, составленному по другому принципу:

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Нестор пишет летопись

Нестор пишет летопись Академик размышляет о судьбе летописца…Надо думать, Нестор рано начал записывать рассказы очевидцев, народные предания. Но, пока летописец собирает крупицы прошлого, время идет своим чередом, подоспевают события новые, не менее важные и

Нестор и Сильвестр

Нестор и Сильвестр В составном, сводном изложении дошло до нас древнейшее повествование о том, что случилось в нашей земле в IX, X, XI и в начале XII вв. по 1110 г. включительно. Рассказ о событиях этого времени, сохранившийся в старинных летописных сводах, прежде было

Нестор и сильвестр

Нестор и сильвестр Теперь можно объяснить отношение этого Сильвестра и к Начальной летописи и к летописцу Нестору. Так называемая Начальная летопись, читаемая нами по Лаврентьевскому и родственным ему спискам, есть летописный свод, а не подлинная летопись

Нестор И Сильвестр

Нестор И Сильвестр Нестор Летописец.Из Кенигсбергской летописиВ составном, сводном изложении дошло до нас древнейшее повествование о том, что случилось в нашей земле в IX, X, XI и в начале XII вв. по 1110 г. включительно. Рассказ о событиях этого времени, сохранившийся в

Нестор и Сильвестр

Нестор и Сильвестр Нестор Летописец.Из Кенигсбергской летописиВ составном, сводном изложении дошло до нас древнейшее повествование о том, что случилось в нашей земле в IX, X, XI и в начале XII вв. по 1110 г. включительно. Рассказ о событиях этого времени, сохранившийся в

А зачем Нестор так написал?

А зачем Нестор так написал? «Повесть временных лет» создавалась через три века после событий в Новгороде. Уже три века как Русью правят князья из династии варяга Рюрика. Они, Рюриковичи, крестили Русь и ввели ее в русло новой, христианской цивилизации. Они, Рюриковичи,

А зачем Нестор так написал?

А зачем Нестор так написал? «Повесть временных лет» создавалась через три века после событий в Новгороде. Уже три века как Русью правят князья из династии варяга Рюрика. Они, Рюриковичи, крестили Русь и ввели ее в русло новой, христианской цивилизации. Они, Рюриковичи,

Махно Нестор Иванович

Махно Нестор Иванович Сражения и победыБатька, главнокомандующий Советской революционной рабоче-крестьянской армией Екатеринославского района, командир бригады РККА, командир 1-й повстанческой дивизии, командир «Революционной повстанческой армии Украины».Сам Махно

Нестор и Сильвестр

Нестор и Сильвестр В составном, сводном изложении дошло до нас древнейшее повествование о том, что случилось в нашей земле в IX, X, XI и в начале XII вв. по 1110 г. включительно. Рассказ о событиях этого времени, сохранившийся в старинных летописных сводах, прежде было принято

Рубцов Нестор

Рубцов Нестор Рубцов Нестор, русский моряк, путешественник, исследователь Южной Америки.1821–1828 годы. В Бразилии проходит русский комплексный исследовательский поход. Отряды русичей исследуют Южную Америку от средней Параны до верхнего Парагвая, идут торговым путём в

Привет № 28. Нестор и Титмар

Привет № 28. Нестор и Титмар Очень странное впечатление производит поразительное согласие между ПВЛ и Хроникой Титмара Мерзебургского в части, касающейся не изложения фактов, а оценки некоторых личностных свойств политического деятеля (князя Владимира): «Быв в

III. НЕСТОР МАХНО

III. НЕСТОР МАХНО «Кто хоть раз видел батько Махно, тот запомнит его на всю жизнь, — говорит эмигрантский мемуарист, довольно близко его знавший. — Небольшие темно-карие глаза, с необыкновенным по упорству и остроте взглядом, не меняющие выражения ни при редкой улыбке, ни