4. Волшебная страна

Война разрушает старый мир и его содержание: преобладание индивидуального во всех областях. <…> Новое искусство вывело на свет то, что содержит новое ощущение времени: уравновешенное соотношение универсального и индивидуального. <…> Традиция, догмы и преобладание индивидуального (естественного) стоят на пути воплощения нового искусства.

Пит Мондриан. Первый манифест журнала «Де Стиль», 1918

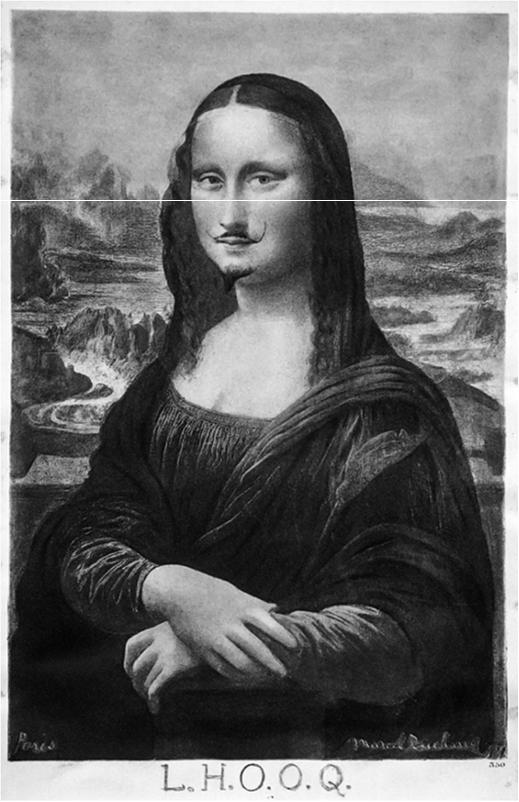

Марсель Дюшан

L. H. O. O. Q., 1919

Издали туманные очертания Нью-Йорка напоминали горы его родины. Элвин К. Йорк 22 мая 1919 года стоит на палубе корабля «Огайон», и сердце у него колотится от ностальгии как безумное. Чем глубже корабль заходит в устье реки Гудзон, тем яснее вырисовываются перед ним на фоне голубого неба высокие башни Манхэттена. Он отсутствовал больше года, пережил голод и бомбы, а под конец еще это ужасное морское путешествие на шатком судне. Теперь, когда гавань уже близка, он точно знает, что больше никогда не покинет твердыню родины. Когда корабль плывет мимо острова Либерти, Йорк заглядывает статуе Свободы прямо в ее зеленые глаза. «Посмотри на меня, старушка, — мысленно говорит он ей, — посмотри как следует, ведь если ты меня еще раз захочешь увидеть, тебе придется оглянуться».

На пристани в Хобокене ждет, готовая к встрече, делегация из Теннесси и целая орда фотокорреспондентов мечтает поймать его взгляд, улыбку, победоносный жест. «Опять под обстрелом», — угрюмо думает Йорк. К назойливости прессы ему пришлось привыкнуть еще до отъезда из Франции: генерал Фердинанд Фош самолично наградил его Военным крестом. Потом Йорк получил в Париже дополнительный отпуск и, как заправский турист, обошел все основные достопримечательности. Французскую столицу он нашел «в полном порядке». Впрочем, бульвары показались ему бесконечно длинными и однообразными, так что он то и дело терял ориентацию.

В Нью-Йорке ничего не подозревающего Элвина Йорка из Теннесси сажают в автомобиль с открытым верхом. Черный лимузин едет по запруженным людьми улицам Манхэттена. Народу так много, что автомобиль едва продвигается вперед и ему все время приходится останавливаться. Где бы Йорк ни появлялся, везде вспыхивает ликование. Такое впечатление, что его здесь знают все. В его сторону летят цветы и воздушные поцелуи. «Неужели так встречают каждого солдата, который возвращается на родину?» — спрашивает себя Йорк. Он не понимает, как сильно тянется Америка именно к его истории, как настоятельно требуется стране именно такой солдат, который посреди массового, безотчетного и анонимного убиения лично, что называется в ручном режиме, совершил подвиг.

Лимузин останавливается перед монументальным порталом отеля «Уолдорф-Астория». Привратник распахивает двери. Йорка ведут по роскошному фойе прямо в лифт, а оттуда в многокомнатный номер люкс. Вам пора немного отдохнуть, говорят ему. В спальне обнаруживается огромная двуспальная кровать.

Вечером его везут на банкет. С речами выступают военные и чиновники, имен которых он запомнить не может. Когда начинается ужин, Йорк ест необычайно медленно. Тем временем он успевает подглядеть, в каком порядке его соседи используют необозримый арсенал стаканов, тарелок и столового серебра. Суета вокруг его персоны вызывает у него легкую тошноту. Он сейчас с удовольствием вышел бы на свежий воздух и немного пробежался. Воинскую славу он себе представлял как-то иначе.

На следующее утро Элвин Йорк рано встает и уходит из отеля, чтобы немного поразмяться. От привычки так скоро не избавишься! Свежий воздух и движение делают свое доброе дело. Но уже за завтраком его снова осаждают. Господа из общества Теннесси просят его сообщить о своих пожеланиях. Он может назвать все что угодно, любое его желание будет исполнено. Элвин Йорк думает, а все взоры в ожидании направлены на него. Через некоторое время его осеняет: он очень хотел бы позвонить матери! Тут же гостиничный портье убегает, чтобы организовать телефонную связь; но, к сожалению, в Пэл-Мэл, штат Теннесси, никто к телефону не подходит. Но только это — не настоящее желание, говорят господа. Весь Нью-Йорк сейчас лежит у его ног. Все самое невообразимое, самая сумасбродная мечта может сейчас стать реальностью. Йорк долго ломает голову. Опять подкатывает тошнота. Но спасительная идея все-таки приходит. Здесь, в Нью-Йорке, уже несколько лет назад построена одна из первых подземных дорог в мире. Мысль прокатиться по туннелям на таком суперсовременном транспортном средстве, а потом появиться из-под земли там, где Бог на душу положит, давно уже приводила его в восторг. Господа громко смеются, но его желание — закон. Для него подают отдельный поезд, и Йорк остаток дня проводит в пути под мостовыми Манхэттена. Последующие дни опять приносят Йорку множество волнений. В Вашингтоне для него устраивают прием сначала в Белом доме, потом в Конгрессе. По возвращении обратно в Нью-Йорк его ведут на биржу, на Уоллстрит. Для него непостижимо, как можно работать в таком бедламе.

Наконец, с ним беседуют мужчины в дорогих костюмах и с толстыми сигарами. Они предлагают ему перенести его историю на экран. Они кладут на стол столько денег, что у Йорка челюсть отваливается. Кино — да, это важно, говорит Йорк с пересохшим горлом. Да, было бы хорошо сделать такой фильм, в котором видно, чего американские парни там достигли. Нет, говорят люди с сигарами. Совсем не такой — нужен фильм, который покажет публике, как Йорк в Аргоннах совершенно один обезвредил немецкую пулеметную точку и взял в плен 132 немца. Но об этом Элвин Йорк никакого фильма делать не хочет; об этом он хочет поскорее забыть. Он и статью в газету об этом писать не хочет, и не хочет отправляться в турне с рассказами об этом по Северной Америке. При слове «турне» Йорку приходят на ум странствующие циркачи, которых он видел как-то в одном варьете, и он спрашивает: «А не смешно ли я буду выглядеть в трико?» И тут терпение у него заканчивается. Если они действительно хотят сделать для него что-то невероятно исключительное, то они должны немедленно отпустить его домой.

Элвин Йорк кажется одним из немногих, у кого в эту первую послевоенную весну еще не забрезжила перед глазами мечта. Дневники, письма и мемуары, отразившие время между февралем и июнем 1919 года, проникнуты особым чувством. Словно возвращение тепла и света после окончания зимних холодов воспламенило в мыслях и в личной жизни многих и многих людей, но прежде всего — в искусстве — то самое свечение кометы, которое уловил Пауль Клее в своей картине. Для многих солдат — это время демобилизации и возвращения домой, для них, как и для людей гражданских, это возвращение надежды на упорядоченную жизнь и ее привычное течение. Всем страданиям, всем изломам и всей неуверенности вопреки многие люди в эту первую послевоенную весну отваживаются задуматься о переменах и нарисовать мечту о лучшем будущем. После беспросветной тьмы и утраты всех иллюзий они верят, что у них получится. Что действует в малом, то действует также и в великом: на большой политической арене Парижа в январе 1919 года начинаются переговоры о мире. Государственные мужи главных стран договариваются ни больше и ни меньше, как о новом мировом порядке. Все участники подозревают, что эти обсуждения могут продлиться месяцы, а то и годы. Пьеса с открытым финалом. Обновится ли Европа, станет ли мир в конце концов другим?

С момента объявления перемирия поток американских солдат, возвращавшихся в Нью-Йорк, не прерывался. Мойна Майкл видела, как корабли один за другим причаливали в Хобокене к берегу Гудзона напротив Манхэттена, выпуская на сушу все новые партии серых, изможденных мужчин. В канун Рождества 1918 года она гордо стояла в приветственно машущей толпе, когда победоносный американский флот в полном составе заходил в Гудзон.

Учительница из Джорджии по-прежнему работает в корпусах Колумбийского университета, представляя организацию ИМКА. По-прежнему молодых юношей и девушек обучают и направляют в Европу, чтобы достойно и разумно обеспечить возвращение войск. Но чем больше солдат собиралось в Нью-Йорке — когда они только прибывали, или же в лагерях для демобилизованных, или в больницах — тем больше рук требовалось и с этой стороны Атлантики. Тем самым для Мойны Майкл война, которая до сих пор разыгрывалась где-то вдалеке, ступила прямо на порог ее дома.

Как гражданка федерального штата Джорджия и сотрудница Общества Джорджии, она незадолго до Рождества начинает ухаживать за изувеченными солдатами из ее родного городка на юге. Общество подготовило рождественские подарки для инвалидов, которым приходится отмечать праздник вдали от своих родных. Мойне Майкл нужно развезти сорок пять рождественских подарков по девяти больницам. Ее первого пациента зовут Том Лотт. Это чернокожий солдат из Майсвилла, штат Джорджия. Ему ампутировали ногу чуть ниже бедра, но он может на костылях доковылять до двери своей палаты. Мойна Майкл вручает ему подарок и цветы и заверяет, что штат Джорджия им гордится. Парень весь прямо просиял, а цветами стал хвастаться всем на отделении. Это был счастливый момент. Но когда Мойна Майкл обошла всех солдат из своего списка, она отчетливо поняла, что искалеченные люди, травмированные и душевно, которые по большей части не имеют никаких перспектив на оплачиваемую работу, еще долго, а то и всю оставшуюся жизнь будут нуждаться в поддержке. Она не хочет допустить, чтобы американцы, которые после всеобщего напряжения военного времени вновь хотят вернуться к своим личным делам, оставили бы без поддержки тех, кто ради страны ставил на карту свою собственную жизнь.

Эти мысли укрепляют Мойну Майкл в необходимости продолжать акцию «Маки поминовения», и эти красные цветы отнимают у нее львиную долю свободного времени. Еще в день объявления перемирия она попросила о встрече Талькотта Уильямса, декана факультета журналистики Колумбийского университета. За окнами кабинета шумела праздничная толпа, а она рассказывала ему о своей идее. Седовласый господин тут же пришел в восторг. В тот же день он начал обзванивать влиятельных знакомых и писать в газеты, предлагая им интервью с Мойной Майкл. Она знала, что для осуществления ее мечты об увековечении памяти погибших и о помощи солдатам-инвалидам нет более важного инструмента, чем пресса.

Попутно она писала друзьям по всей стране, чтобы те помогли придать символу цветущего мака как можно более широкую известность. Через одного знакомого она даже направила письмо в Министерство обороны, в котором изложила свой план. Она то и дело получала восторженные ответы, и кое-кто из ее корреспондентов обещал по меньшей мере сделать красный мак символом разных мероприятий, связанных с войной. Но для того, чтобы действительно держать инициативу в своих руках, Мойне Майкл необходимо было управлять ходом дела и опираться на материальную основу. Если американская общественность действительно в восторге от этого символа, тогда требуется не только кампания по всей стране — должны быть изготовлены тысячи, а может, и миллионы искусственных маков. И если она действительно хотела помочь инвалидам, она должна была придумать, как зарабатывать деньги на марке «Маки поминовения с полей Фландрии».

У Мойны Майкл не было никакого опыта в бизнесе, поэтому она стала искать партнера и наконец нашла его в лице дизайнера Ли Кидика. В декабре 1918 года они подписали договор, согласно которому Кидик брался создать профессиональный дизайн для значков, шпилек, флажков и баннеров, изготовить эту продукцию и обеспечить ее распространение по всей стране. Кидику представлялось также важным, чтобы его права на эскиз были полностью защищены. Мойна Майкл должна была заплатить задаток в сто долларов, и она заняла эти деньги у знакомых. До апреля 1919 года, написано было в договоре, кампания должна идти полным ходом, при этом одновременно должна быть задействована пресса — и написаны тысячи писем в клубы, женские союзы, патриотические организации, церкви, университеты, а также в адрес политических деятелей всех мастей.

Четырнадцатого февраля все было готово: эскиз Ли Кидика, изображавший увитый маками факел, впервые был публично показан в Нью-Йорке. Это был тот самый день, когда канадский летчик-ас Уильям Эвери Бишоп из Торонто по приглашению Авиационного клуба Нью-Йорка выступал с докладом. Тема гласила: «Воздушная война на полях Фландрии». Сцена и зрительный зал были украшены красными маками. По окончании доклада, сопровождавшегося демонстрацией фотографий, в дальнем конце зала вдоль стены раскинули баннер с новым символом: факел и мак. Канадский поэт Джеймс Э. Херон объясняет значение символа и цитирует стихотворение своего земляка Джона Маккрея «На нивах фландрских», то самое, которое вдохновило Мойну Майкл, а также ее рифмованный ответ «Мы не забудем маков алых весть». Мероприятие широко освещалось в прессе. Но к этому дню, когда пришел первый успех, Мойна Майкл уже две недели как вернулась к себе в Джорджию и снова стала сестрой-хозяйкой в колледже для девочек. Возвращается она и к преподаванию в университете Джорджии. Летом 1919 года она начинает вести семинары для ветеранов, которые сотнями устремляются в университетскую клинику. Наконец-то ее мечта о цветах поминовения начинает воплощаться в жизнь.

Всего за неделю до этого, 9 февраля 1919 года, настал черед возвращаться и для «гарлемских дьяволов». Многие из родственников на небольших суденышках вышли на акваторию гавани Нью-Йорка, чтобы в момент возвращения быть ближе к ним. Однако солдаты не могли сразу вернуться к своим семьям, им предстояла мучительная многодневная процедура официального увольнения в лагере «Кэмп-Аптон». С тех пор, как с берегов Рейна они отправились в портовый город Брест, откуда отплывал их корабль в Америку, они то и дело возвращались к одной и той же теме: парад победы. Марш по улицам НьюЙорка, мечтали «дьяволы», станет кульминацией и завершением героической истории чернокожих солдат из Гарлема. Все опасности, все невзгоды, вся боль и все унижение, испытанное за эту войну, будет в этот триумфальный миг забыто. Унижение, испытанное ими в 1917 году, когда их не пустили на прощальный парад, найдет, наконец, свое искупление. Это будет началом новой жизни, которую они заслужили на войне.

Офицеры в окружении Артура Литтла быстро догадались, какую воспитательную ценность имеет перспектива участия в параде. Как только ктото из солдат начинал слишком много себе позволять, офицеры угрожали ему тем, что не возьмут с собой на парад. Такая угроза оказывалась необыкновенно действенной. Но неужели Америка и правда позволит чернокожим солдатам разделить с ней триумф?

В Бресте, последнем пункте перед отъездом из Франции, Артура Литтла начали одолевать сомнения. Поведение находившейся там американской военной полиции заставляло сделать вывод, что успех «гарлемских дьяволов» и то, что они получили награды от Французской республики, понравилось далеко не всем американцам. Литтлу рассказали, что представитель военной полиции сильно избил и даже ранил чернокожего солдата, когда тот просто спросил у него дорогу. Когда Литтл призвал полицейского к ответу, тот заявил, что чернокожий не желал ждать, пока между чиновниками закончится разговор. Литтл не отставал, тот признался, что было спущено указание сверху. Ходили слухи, что «ниггеры» с жиру бесятся, вот и решили спесь из них немножко выбить, чтобы потом сложностей не было. Но на том трения отнюдь не кончились. Чуть позже военная полиция пришла к Литтлу — и давай жаловаться, что чернокожие солдаты оскорбили их людей. «Кто выиграл войну?» — якобы с вызовом выкрикивали они. Артур Литтл покачал головой. На самом деле этот вопрос со времен службы на Рейне представлял собой своего рода воинственный клич «гарлемских дьяволов». Но победоносные воины, ожидая ответного хора голосов, ни в коем случае не имели в виду только себя, они подразумевали всех, кто внес свой вклад в победу. При встрече с другими подразделениями они скандировали: «Кто выиграл войну?» А в ответном возгласе назывались те, кого спрашивали: «Мы и подразделение XY выиграли войну!»

Семнадцатого февраля 1919 года сомнениям пришел конец. Все подразделения «гарлемских дьяволов» собрались в Манхэттене на Мэдисонавеню, к северу от 23-й улицы. В 11 часов утра пришло известие, что чествуемые городом должны занять свои места. Роты выстроились широкой четырехугольной фалангой, которую заимствовали у французов. Офицеры расположились в нескольких шагах от своих солдат. Во главе колонны встал военный оркестр Джима Риза Юропа. По команде «Вперед — марш!» оркестр начинает исполнять песню. Но даже девяноста музыкантам — а именно столько их насчитывалось в оркестре — не под силу было заглушить бурю ликования, которая встречала шествие на всем его пути. Жители Нью-Йорка устроили «дьяволам» триумфальную встречу. Какие-то безвестные благотворители даже отдельную еду приготовили для каждого солдата. Семнадцатого февраля 1919 года, по словам Литтла, «Нью-Йорк не признавал различий в цвете кожи».

Но самая трогательная часть шествия началась тогда, когда «дьяволы» добрались до своего родного Гарлема. Комендант изменил конфигурацию построения. Вместо пышной фаланги он располагает солдат узкими вереницами, чтобы каждого воина увидели и воздали почести его родные, друзья и соседи. «Риз Юропс бэнд» начинает играть регтайм «Here comes my daddy now!», и на последней миле уже все участники поют, размахивают руками, смеются и, наконец, начинают танцевать. Военная дисциплина уступает место бьющей через край радости, когда матери узнают своих сыновей, а жены — мужей, и они бегут между рядами и бросаются им на шею. В конце парада, когда военное построение превращается в гомонящую суматоху голов, рук, цветов и поцелуев, многие из солдат держат на руках девочек.

Сидя в открытой машине, Генри Джонсон, единственный афроамериканский герой Первой мировой войны, принимает участие в параде. Тело у него еще до сих пор не зажило от многочисленных ран, полученных в неравной борьбе с немецким подразделением. Кости на руках и ногах раздроблены так сильно, что врачи не знают, сможет ли он когда-нибудь ходить без костылей. Но Джонсон то и дело вскакивает со своего сиденья и машет толпе так благодушно, словно весь парад только ему одному и посвящен. Лицо у него сияет, он словно вот-вот крикнет всей этой восторженной публике: «Кто выиграл войну? Генри Джонсон выиграл войну!»

Гарри С. Трумэн добирается до спасительной гавани Нью-Йорка только в апреле 1919 года, после путешествия через океан на бывшем немецком корабле «Цеппелин». Бургомистр Нью-Йорка плывет на небольшой шлюпке навстречу входящему в порт транспортному кораблю с солдатами. В шлюпке сидит оркестр и исполняет «Home Sweet Home». Даже у самых закаленных мужчин в глазах стояли слезы, когда над водой поплыли знакомые звуки. У трапа в гавани толпились представители благотворительных организаций, чтобы раздать солдатам подарки в честь возвращения. «Евреи раздали нам носовые платки, ИМКА — шоколад, „Пажи Колумба“ — сигареты, Красный Крест — домашние пироги, а Армия спасения, да благословит ее Бог, бесплатно принимала у нас телеграммы и дарила шоколадные яйца на Пасху». Прямо на пирсе солдатам накрывают праздничный обед, и Трумэн, который большую часть пути страдал от морской болезни, ест за троих. В том же духе развиваются события и дальше, в «Кэмп-Миллсе», куда Трумэна и его людей доставляют на специальном транспорте: солдаты могут принять там душ, им выдают новую одежду, а в солдатской столовой, где их ублажают, они набивают брюхо бесчисленными шариками фруктового мороженого, которое привозят огромными бочками.

Еще из Франции Гарри С. Трумэн написал своей возлюбленной Бесс, что конец войны плохо сказывается на его внешнем облике. Долгое безделье в ожидании списания на берег, короткие увольнительные в Париж, Ниццу и Монте-Карло оставили следы на его теле, которое в недавних сражениях сделалось костлявым: «Я становлюсь очень тяжелым (правильнее сказать жирным)». Набранные сорок фунтов обернулись тем, что форма обтягивает его, как кожура сосиску. Не разлюбит ли его Бесс, увидев толстые щеки и двойной подбородок?

В долгие месяцы ожидания мысли о его любимой Бесс не отпускали его. Только вместе с ней он мог представить себе то будущее, которое вновь и вновь описывал ей в письмах: он хотел быть не богатым и не бедным, потому что для мужчины это самый счастливый вариант. Он будет обладать самой благородной девушкой в мире, с которой он мог бы разделить все радости и заботы. Он заведет форд, чтобы объездить все Соединенные Штаты, а если получится, то и Францию; ко всему этому можно добавить немного политики и хороший званый обед время от времени. Еще он планировал выкупить у армии одно из орудий, из которых он стрелял по «гуннам». Его он поставил бы в палисаднике перед домом, чтобы оно могло мирно ржаветь. Никогда в жизни он не хотел больше стрелять, такова была его мечта о частном, личном мире.

Все снова и снова представлял себе Трумэн то мгновение, когда он вместе с Бесс рука об руку пойдет к алтарю — и каждый раз просыпался в какой-нибудь грязной дыре недалеко от Вердена. Трумэн писал Бесс так часто, как только позволяла ему служба. Он сватался к ней, писал ей нежные слова, молился на ее письма и упрекал ее, если она не сразу отвечала. Она была для него надеждой и опорой в это горькое глухое время; он постоянно носил ее фотографию в левом нагрудном кармане.

В то же время Трумэна мучило опасение, что Бесс в последние часы этого долгого пути потеряет терпение. Или, еще хуже, если с ней что-нибудь случится, сейчас, после того как сам он сотни раз избежал грозящей смерти. Трумэн слышал, какие непоправимые последствия принес грипп-испанка в Соединенные Штаты. У многих товарищей погибли от этого страшного вируса и родные, и близкие. «Создается впечатление, что война и эта чума идут рука об руку. Если это не „черная смерть“, то наверняка что-то столь же опустошительное. Тут говорят, что несчастные русские гибнут сотнями и что проклятые гунны убивают друг друга ради забавы. Вероятно, придется еще какое-то время подождать, пока полностью не иссякнет золотой век здоровья, мира и благосостояния — так, как это было в последние десять лет перед 1914 годом».

Когда однажды письмо от Бесс не приходило довольно долго, Гарри Трумэн забеспокоился всерьез. Неужели она, средоточие всех его мечтаний о будущем, не известила его, что в семье у нее появились первые случаи заболевания гриппом? Вскоре письма подтвердили его страшное подозрение: Бесс с высокой температурой лежала в постели. Даже когда позже он прочитал, что она пошла на поправку, успокоиться он уже не мог. Трумэн в те дни почувствовал, какой хрупкой была его мечта о маленьком личном счастье. С прибытием в Нью-Йорк до ее осуществления становится рукой подать. Трумэн уверен, что после войны американская экономика будет процветать, если деньги станут теперь вкладывать не в вооружение, а в потребление. На этом благоприятном заблуждении Трумэн и хочет построить свое счастье. Откуда ему знать, что подъем экономики — это колосс на глиняных ногах?

В феврале 1919 года Рудольф Гесс после многомесячных блужданий возвращается в родной Мангейм. Пока он служил в армии, следом за отцом умерла и мать. В одном из последних писем она напоминала о распоряжении отца, чтобы Гесс стал священником. Когда он вернулся, на него накинулся его дядя, объявленный опекуном, а вдобавок вся его родня, заставляя отправиться в духовную семинарию. Домашнюю утварь родителей родственники уже поделили между собой; сестер распределили по монастырским школам. «Только сейчас я по-настоящему ощутил эту утрату — смерть матери, ведь родины у меня больше не было! Я был всеми брошен и полностью предоставлен сам себе».

Дядя настаивает на исполнении воли отца. И не намерен выдавать наследство Рудольфу, если он выберет иной путь. Но у Гесса еще во время войны появились сомнения в том, что священник — его призвание, а уж подчиняться желанию семьи он и вовсе не собирался. Поэтому он, недолго думая, отказывается от своей доли наследства в пользу сестер и нотариально закрепляет свое решение. «Уж я как-нибудь сам пробью себе дорогу в этом мире».

Чуть позже Гесс отправляется на восток Германского рейха, где старший лейтенант Герхард Росбах собрал «добровольческую пулеметную роту». Эти добровольцы-фрайкоровцы в начале 1919 года входят в «подготовительный рейхсвер» и служат на охране восточных рубежей Германии. Бойцы фрайкора считают поражение Германии следствием предательства, новое правительство воспринимают только как явление временное и остаются «под ружьем», чтобы быть готовыми к реваншу в нужный момент.

Когда Гесс поступает в роту Росбаха, то с удивлением понимает, что этот шаг решает все его проблемы: у него теперь есть профессия и жалование, вновь появляется тот, кто заменяет отца, политическая вера, почти столь же крепкая, как религия, и «родина, надежная защита в виде воинского братства». И, что странно, он, одиночка, который привык все свои внутренние переживания, все, что его волновало, делить исключительно с самим собой, теперь принадлежит к солдатскому братству, в котором каждый мог полагаться на другого в горе и в радости.

Вирджиния Вулф встретила 1919 год с пульсирующей болью в челюсти. Писательнице удалили зуб. После этого у нее началась головная боль, и она ощутила такую усталость, что две недели не вставала с постели. «Долгое, мучительное изнеможение, которое то исчезало, то снова появлялось, словно туман в январский день». Даже когда к концу января она уже могла вставать, Леонард разрешал ей писать только по часу в день. И даже в этот короткий период работа на пишущей машинке давалась ей нелегко, потому что мышцы правой руки начинала сводить судорога, словно «руку посыльного». «Странным образом при составлении предложений меня парализует та же словесная судорога», — откровенно делится она ощущением.

Время на дневниковые записи в оговоренный Леонардом час не входило, и вообще дома он был не всегда, так что Вирджиния Вулф могла не так уж строго придерживаться его предписаний. И, в отличие от записи художественных текстов и рецензий, которая всегда велась на машинке, страницы дневника Вирджиния Вулф заполняла ручкой. При этом в руках ни судорог, ни онемения не возникало; фразы выскакивали «быстрым, сноровистым галопом». Даже если при этом неудержимом потоке букв появлялись отдельные неловкие фразы, которые «как будто грохотали по булыжной мостовой», преимуществом становилось то, что на бумаге тем самым излагались проблемы, которые, если бы писательница остановилась или задумалась, никогда бы не удостоились милости ее критического разума. Именно эти неподцензурные наблюдения казались Вирджинии Вулф бесценными — как «алмазы под горами праха».

Вот только той зимой 1918/1919 года тем для описания было не особенно много, за исключением встреч с друзьями и знакомыми, трудных поисков подходящего персонала и последствий нескончаемой волны забастовок, которые, с точки зрения писательницы, отягощали жизнь в Англии 1919 года больше, чем только что закончившаяся война. «Если бы я была художницей, мне потребовалась бы только кисть, погруженная в серо-бурую краску, чтобы отразить палитру этих одиннадцати дней. Я бы равномерно нанесла этот цвет по всему полотну. Но у художников нынче пропало чувство утонченности; ведь таились под поверхностным слоем сгустки света, оттенки, которые теперь, повидимому, уже не передать».

В действительности под однотонной серо-бурой поверхностью зимней английской провинции кое-какое движение наблюдалось. Той зимой после окончания войны Вирджиния Вулф встала на некий путь, слабо представляя себе, куда он может ее привести. Рефлексию по этому поводу можно найти в очерке «Современные романы», который Вулф опубликовала в апреле 1919 года в литературном приложении к газете «Таймс». В нем она резко критикует английских писателей-современников как «материалистов», которые не отходят от описания внешней стороны своих персонажей и от традиционных негласных правил повествования. «Жизнь — это не симметрично расположенные автомобильные фары, жизнь — это сияющий нимб, полупрозрачная оболочка, окутывающая нас от начала нашего сознания и до самого конца. И разве не в том заключается задача романиста, чтобы передать весь этот блуждающий, неизведанный и непостижимый разум вместе со всеми его заблуждениями и со всей многослойностью, лишь немного приправив внешним и чуждым?» Писателю приходится следовать за мыслью своих персонажей на самых причудливых ее путях так, чтобы не было опаски заблудиться в деталях. Джеймс Джойс, которого она еще недавно высмеивала, представляется ей теперь единственным достойным автором в англоязычной литературе, если речь идет об описании потока человеческого сознания.

В ее рассказах «Пятно на стене» и «Королевский сад», опубликованных в мае 1919 года в ее собственном издательстве, заметны первые ростки нового. Но заинтересует ли хоть кого-нибудь, чем прорастут эти новые ростки? Заметит ли кто-нибудь разницу, если ей удастся втиснуть в границы обложки истинную жизнь? Примет ли публика всерьез роман, представляющий собой заметки молчаливой женщины-психиатра, в котором персонажи, лежа на кушетке, отдаются свободному бегу собственных мыслей?

Поначалу у Вирджинии Вулф не было иного выхода, кроме как поддерживать свое существование написанием рецензий — обязанность, которую она, если была в форме, выполняла на редкость исправно. Благодаря связям одного из ее друзей Вирджиния Вулф установила знакомство с редакцией влиятельного журнала «Атенеум». Во время первого визита она пила чай с сотрудницей редакции Агнес Гамильтон, ответственной за литературу, и та уговорила называть ее Молли. Вирджиния Вулф чувствовала отчетливую дистанцию по отношению к этой энергичной даме «вкупе с ее способностью думать, как мужчина, & с ее сильным, надежным рассудком & ее независимой, самостоятельной жизнью». Но разговор с редакторшей в ее кабинете, где на столе громоздились рукописи, а стены распирали сплетни литературного мира, расспрашивавшей Вирджинию Вулф о ее литературных планах, так или иначе дал толчок к тому, чтобы она «почувствовала себя чуточку более уверенно как писатель».

В марте она закончила роман «Ночь и день», над которым работала с 1916 года, — внесла «мелочные, досадные поправки», — прежде чем отослать его в издательство Джеральда Дакворта. Тем временем настала весна: «Надо, однако, отметить, что, хотя небо черное, как вода, в которой мыли руки, какая-то птичка так романтично & самозабвенно поет за окном. Во время прогулки мы проходили сегодня мимо миндальных деревьев, все они в цвету. Вот-вот распустятся нарциссы». Месяцы до выхода в свет книги, в центре которой две пары, а также бессловесность и окостенение английского предвоенного общества, она проводит в сильном внутреннем напряжении. Два дня по утрам и вечерам, пока Леонард залпом читал рукопись романа, она беспокойно крутилась рядом, боязливо поглядывая на мужа, чтобы уловить признаки одобрения или осуждения. Когда он, закончив чтение, похвалил ее, у

Вирджинии камень с сердца упал. Только теперь она призналась самой себе, что надеется на ценность своей книги, на то, что книгу ждет успех и что она, возможно, превосходит средний уровень литературной продукции своего времени. Но тут же внутренний голос призывал ее умерить собственный оптимизм: «Второго издания, я, разумеется, не ожидаю».

В разговоре с Леонардом она возразила на его замечание, что книга у нее абсолютно меланхолическая: «Если речь идет о людях вообще и надо высказать, что ты о них думаешь, то как можно обойтись без меланхолии? Я в целом остерегаюсь безнадежных оценок, но ведь происходящее в крайней степени прискорбно; & поскольку заурядных ответов недостаточно, приходится искать что-то новое; да и процесс, когда пренебрегают старым, еще ни в коей мере не найдя, чем его заменить, — это процесс печальный».

Большим подспорьем в писательстве Вирджинии Вулф кажется зависимость этого занятия от похвалы: «Без похвалы мне трудно утром начать писать». Как ей хотелось освободиться от власти «да» и «нет», от двусмысленности комплиментов и авторитета их авторов, от скрытого подтекста, от загадок по поводу их молчания! Если бы она могла сосредоточиться на самом важном, на «центральном обстоятельстве», на «факте своего собственного удовольствия от искусства»!

На Троицу 1919 года, по возвращении из весенней поездки в Ашам, Вирджиния и Леонард находят на столе в прихожей горы писем. Ошарашенные супруги начинают распечатывать одно письмо за другим. Во всех письмах — сплошные заказы на рассказ Вирджинии Вулф «Королевский сад». Заказов так много, что они покрывают весь диван и то одному, то другому из супругов требуется передышка, чтобы осилить всю гору. Волну всеобщего интереса вызвало восторженное обсуждение рассказа в литературном приложении к «Таймс». Этот вечер начался у Вулфов с радостного возбуждения и закончился спором, потому что оба пребывают в противоположных фазах взволнованности. Леонард, похоже, испытывает своего рода ревность, тогда как Вирджиния, которая еще «10 дней назад» была готова «встретить полное поражение», теперь развеселилась и не согласна уступить ни грана долгожданного успеха. Но очень тяжело, когда при этом приходится спорить и когда девяносто экземпляров «Королевского сада» предстоит изготовить вручную. В том числе «обрезать обложку, отпечатать титульные листы, приклеить корешок &, наконец, все это разослать». И все-таки: «Какой успех обрушился на меня в эти дни!» Если бы это чувство задержалось подольше, если бы оно приходило чаще, раз от разу, в разумных дозах, «маленькими глоточками»! Ибо «нерв радости притупляется быстро», и «друзья обрывают первые цветы». Доведется ли ей при публикации романа сделать еще один глоток игристого напитка успеха, или же предстоит испить горький кубок презрения?

В марте 1919 года Теренса Максвини выпустили из английской тюрьмы. Он отсидел не весь срок, но власти учли, что его жена Мюриэл заболела гриппом и находилась в тяжелейшем состоянии. Так борец сопротивления возвращается в свой родной городок Корк. За время своего отсутствия он стал уважаемым человеком, по крайней мере в кругах ирландского сопротивления и членов вновь избранного ирландского парламента, «Дайл Эйреанн».

Поэтому Максвини, выйдя из тюрьмы, едет вскоре в Дублин, чтобы 1 апреля 1919 года принять участие в первом заседании в качестве депутата парламента. Заседания проходят в условиях строжайших мер безопасности. Британское правительство по-прежнему отказывается признать «Дайл Эйреанн». Тем не менее борцы за независимость чувствуют, что их мечта о самостоятельном ирландском государстве близка к воплощению как никогда.

Теренс Максвини активно участвует в дебатах ирландского парламента, но наиболее деятельное участие он принимает в обеспечении финансовых потребностей республики всеобщей мечты — Ирландии. Новоизбранного министра финансов этой республики зовут Майкл Коллинз, они вместе работают над планированием и проведением беспрецедентной акции пожертвований, чтобы пополнить казну будущего государства. Акция должна была распространиться не только на Ирландию, но и на Северную Америку, куда начиная с XIX века эмигрировало много ирландцев. Теренс Максвини организует поступления в сборный пункт Корка жестко и в то же время осмотрительно. Только он и его ближайшие соратники знают руководителей пяти основных округов региона, при этом руководители не имеют права поддерживать между собой никакой связи. Точно так же организована каждая ячейка рангом ниже, так что полиции будет довольно сложно обнаружить и обезвредить одним ударом всю сеть. В Дублине печатают брошюру, где будущим спонсорам объясняют, каковы общественные нужды, на которые пойдут собранные деньги: на строительство государственных учреждений, на прекращение опустошительной эмиграции путем обеспечения земельной собственности и рабочих мест, на заботу об ирландских лесах, на развитие промышленности и морского рыболовства, короче, на все, что послужит моральной и материальной поддержке Ирландии. Только после того, как будет подготовлена почва с помощью вышеизложенных аргументов, волонтеры пойдут от одной двери к другой, чтобы собирать деньги и ценные вещи.

Полиция следует за заговорщиками по пятам. То и дело она приближается к Максвини и его товарищам на опасное расстояние. Его многократно обыскивают, но он очень осторожен и ничего подозрительного при себе не имеет. Когда семья Максвини во второй половине 1919 года переезжает в новый дом, радость их длится недолго. «Внимание „наших старых друзей“ было столь назойливым, — пишет он одному другу, — что нам еще до Рождества вновь пришлось эвакуироваться. Эти „друзья“ стали настолько прилипчивы, что некоторые из них провожали меня до самого моего прежнего дома и приглашали меня в заморский „отпуск“. Но в таких „отпусках“ я, честно говоря, провел слишком много времени за последние пять лет; так что, к сожалению, пришлось им отказать».

Несмотря на многочисленные сложности, акция по сбору средств только в округе Максвини к началу 1920 года принесла около пяти тысяч фунтов банкнотами и золотом, и эти средства можно было отправлять в Дублин. В целом кампания настолько успешна, что министр финансов Майкл Коллинз начинает уже подумывать о тайной ирландской системе налогообложения. Таким образом, на горизонте уже маячат очертания нового ирландского общественного устройства — но не в меньшей степени вырисовывается и линия фронта неумолимой битвы, которая в скором времени достигнет своего кровавого апогея.

Хартал, то есть отказ от работы, к которому Ганди призывал всех индийцев, начинается 30 марта 1919 года. Сначала это движение на целый день парализует Дели. Индусы и мусульмане оставляют работу и большими потоками стекаются в центр города. «Всего этого власти уже потерпеть не могли. Полиция останавливает многолюдную процессию, когда она устремляется к вокзалу, открывает огонь, есть убитые и раненые, и в Дели начинается господство угнетателей». Через несколько дней аналогичный оборот принимают события в Лахоре, и несравненно более страшные масштабы подавление забастовки приобретает в бенгальском Амритсаре. Тамошние британские власти считают, что в обстановке растущего протеста пора преподать урок. На площади Джаллианвала-багх в Амритсаре 13 апреля 1919 года на демонстрацию собралась огромная толпа. Когда становятся заметны первые признаки беспорядка, британский командующий Реджинальд Дайер приказывает своей бригаде стрелять по демонстрантам. Поскольку площадь обнесена стенами, бежать некуда, и четыреста человек гибнут под градом пуль.

Несколькими днями раньше, в Бомбее, Ганди сам становится свидетелем опасного положения. Шестого апреля большая группа людей сначала купается в море, а затем шествует по направлению к центральной площади Мадхав-багх. Ганди в это время выступает с речью в мечети неподалеку оттуда. В качестве акта гражданского неповиновения две его книги, ранее запрещенные колониальными властями, были напечатаны и теперь предлагались публично. Сам Ганди вечером ходил по улицам Бомбея и продавал запрещенный товар. Прохожие зачастую давали ему за книгу больше денег, чем он просил, и все покупатели на время подавили в себе страх оказаться за решеткой. Власти не вмешиваются, но вечером следующего дня до Ганди доходят слухи о предполагаемом аресте. Он находится на пути к Дели и Амритсару, когда получает письменное предписание с запретом пересекать границу Пенджаба. На ближайшей станции Ганди берет в оборот полиция и окольными путями доставляет его обратно в Бомбей. Прибыв туда, он видит, что в центре города образовалось гигантское скопление народа. Когда люди узнают Ганди, раздаются ликующие крики. Выстраивается процессия, которую, однако, останавливает отряд конной полиции. Всадники врезаются в гущу толпы. Ганди чудом избегает карающего удара копьем от блюстителей порядка, а толпа тем временем бросается врассыпную. «Одни были растоптаны, другие страшно изуродованы и ранены», но всадники продолжают копьями пробивать себе дорогу вперед. А ведь в какое-то мгновение начинало казаться, что мечта о мирном освобождении от колониального гнета воплощается в жизнь, но она молниеносно обернулась кошмаром. Возможна ли вообще революция без насилия и крови?

Веселый вечерок в духе выдумок Жоржа Гроса представляется скорее типичным для художника-авангардиста порождением мужской фантазии, этаких влажных мечтаний. О самом необходимом заботится знакомый фотограф Эрвин Блюменфельд, который похищает из винного погреба своих родителей шестьдесят бутылок вина. Грос рисует плакат, на котором написано: «Хорошо сложенные молодые дамы из общества, обладающие киноталантами, приглашаются на вечеринку в ателье художника Гроса, в восемь часов вечера. Форма одежды: вечерний туалет! Оливаерплатц, 4». Грос и Блюменфельд расхаживают с плакатом по Курфюрстендамм в роли разносчиков сэндвичей. Акция имела грандиозный успех. Вечером к гостям мужского пола числом одиннадцать — все до одного были художниками и друзьями Гроса — присоединяются более пятидесяти возбужденных молодых дам — все до одной в надежде, что киноиндустрия наконец откроет их для себя. Наплыв столь велик, что подступы к помещениям ателье вскоре пришлось забаррикадировать. Ради оживления праздника Грос распоряжается, чтобы все гости сняли с себя одежду. Впрочем, мужчины запираются на кухне и постановляют остаться в костюмах. Когда кухонную дверь вновь открывают, будущие кинозвезды уже разоблачились, и тут начинается «оргия»: «Все пили без меры, пустые бутылки летели прямо в окна ателье и далее на улицу». Осколки, крики, скандал. «Пока все отбивали ликующий такт, Грос возлежал в центре студии на шезлонге и получал триппер от Маши Бетховен», — писал позже Блюменфельд. Двумя днями позже Блюменфельд очнулся в ванне у Гроса, весь продрогший и лишившийся своего голубого костюма, который у него, очевидно, кто-то украл.

«Годы были дикие», — говорит Жорж Гроc о послевоенном Берлине. После окончания войны в Берлине пали все оковы. «Волна порока, порнографии и проституции прокатилась по всей стране. „Je m’en fous, — говорил каждый, — в кои-то веки пора и позабавиться, а?“» Но в действительности это было время «усталое и невеселое». Весельем кажется только разноцветная пена ночной жизни и внешняя оболочка искусства, волны, ходившие глубже, несли голод, распад и насилие. Чувствительный Грос примечает неприкрытую агрессивность своих современников. Пока в берлинских клубах осваиваются саксофоны и банджо, пока тела эротично подрагивают под «шимми», растет напряжение между политическими партиями, приобретающими экстремистский оттенок: «По улице марширует группа мужчин в белых рубашках, они поют: „Германия, проснись! Еврей, сдохни!“ За ней идет другая группа в колонне по четыре в ряд и ритмично выкрикивает: „Да здравствует Москва! Да здравствует Москва!“ А потом всегда кто-нибудь лежал с проломленной головой, раздробленным бедром или явными признаками ранения в живот».

Агрессия и насилие становятся отныне главными сюжетами искусства Гроса. Окружающая обстановка предоставляет ему достаточно наглядного материала для доказательства того, что республика в этом отношении ничего нового собой не являет. На тему поражения, распада, недовольства и всеобщего брожения он вместе с друзьями-художниками организует в кафе и небольших театрах «митинги». Зрители платят пару марок за вход, чтобы потом актеры «сказали им всю правду-матку». «Правда-матка», как правило, состоит из потока брани, который обрушивается на зрителей: «Вот Вы, старая куча дерьма, — да-да, Вы, с зонтиком, безмозглый осел», или: «Да не смейтесь Вы, верблюд косоротый…» Зрители корчатся от хохота над этими нарушениями табу, да и на сцене актеры друг с другом тоже обходятся без церемоний. Скандал становится еще мерзостнее, если кто-то из актеров пьян. «Мы являли собой полный, чистой воды нигилизм, и нашим символом было ничто, вакуум, дыра. <…> Мы издевались надо всем подряд, для нас не существовало ничего святого, мы плевали на всё, и это был дадаизм».

Формат представлений в стиле Дада имеет широкую палитру вариантов. Например, это могут быть «скачки между шестью пишущими машинками и шестью швейными машинами, сопровождаемые турниром брани, который плавно перетекает в драку». Вопрос, что, собственно, означает Дада, участники движения горячо обсуждают. Заглавные деятели нового направления в искусстве носят звучные официальные титулы, вроде «Верховный дада», «Пропагандада» или «Дада-дипломат» и много времени тратят на выяснение основного вопроса. Является ли Дада «искусством (оно же философия) помойного бачка», как свидетельствуют называемые «искусством отбросов» коллажи, изготовляемые Карлом Швиттерсом из отбросов и рекламы? Даже сам «Дадакон», нечто вроде Библии движения, состоящий из склеенных газетных вырезок, не может дать исчерпывающих разъяснений. Вскоре после восстания «Союза Спартака» была основана газета, которая стала впоследствии центральным печатным органом берлинских дадаистов. «Каждый сам себе футбол», — гласит девиз газеты. В первом же издании печатается стихотворение Вальтера Меринга «Соитие в доме трех пестиков». Кульминацией опуса является пародия на националистическую песню «Вахта на Рейне»: «Подобен грому этот зов, // Как звон клинков, как шум валов, // Немецкой бабы пьяный крик: // Возьми за талию, мужик!» Поэту после публикации стихотворения пришлось предстать перед судом, а едва основанная газета уже после выхода первого номера становится запрещенной.

Марсель Дюшан, в том же году вернувшийся из Нью-Йорка в Париж, обогащает международное движение Дада своим «реди-мейд». Он компонует скульптуры из найденных фрагментов: прибора для сушки бутылок, велосипедной вилки, унитаза. В Париже он по случаю четырехсотой годовщины со дня смерти Леонардо да Винчи прикрепляет к стене репродукцию одной из самых признанных икон изобразительного искусства — Джоконды. Даме с загадочной улыбкой он пририсовывает усы и остроконечную бородку и тем самым высмеивает в стиле художественного вандализма не только канон в искусстве и святых этого канона, но и вдобавок приглашает поиграть в игру под названием «смена пола», совмещая женственность и мужественность. Преследуя аналогичные намерения, он присваивает себе псевдоним Рроз Селяви, намек на выражение «L’eros c’est la vie» («Эрос — это жизнь») и выдает себя за женщину. Бородатую Мону Лизу он называет L. H. O. O. Q, что является анаграммой фразы «Elle a chaud au cul» («У нее задница разгорячилась»). В одном интервью Дюшан сам толкует это название как «Там внизу огонь». Но Дада — это не только высмеивание традиций и догм, не только провокация по отношению к приличиям, обычаям и морали. Дадаисты пародируют также формы революционных движений своего времени; но в то же время в их бесцеремонности скрыт импульс освобождения. От чего они хотят освободиться — это дадаисты знают слишком хорошо. Но для чего они хотят освободиться — это понять сложнее: ради свободы художественного выражения? Свободы инстинктов и анархических сторон человеческой природы? Новое общество на таких основаниях вряд ли можно было бы создать, но отвоевание самоопределения и радости после долгих лет подавления индивидуума принудительной властью войны — это для дадаистов достойная цель.

Шестого февраля 1919 года семья праздновала бы день рождения сына, Петеру должно было исполниться двадцать три года. Кэте Кольвиц находит эскизы, сделанные во время войны, чтобы отдать их на литографирование. Кольвиц изображает саму себя с детьми на руках. Мать, обнимая, защищает Ханса и Петера. Изображение строгое, скупое и очень серьезное. Пока Кэте Кольвиц работает, в городе вновь воцаряется насилие и вновь гибнут сыновья и отцы.

Бывший матрос Рихард Штумпф после увольнения с корабля на берег в Вильгельмсхафене вернулся к себе домой, в Нюрнберг. Но в это трудное послевоенное время он не может устроиться ни по своей прежней специальности слесарем, ни на какую другую работу и таким образом, проведя шесть лет на воинской службе, вливается в растущую армию безработных. Когда 7 апреля 1919 года в Мюнхене провозглашают республику советов, Рихард Штумпф считает своим долгом бороться против нее. Слишком неоднозначным был его прежний опыт знакомства с немецкой революцией, лишившей его солдатской славы. Слишком мало мог предложить новый режим такому человеку, как он, рисковавшему своей жизнью во имя Отечества.

Штумпф примыкает к добровольческому соединению, которое шагает в Мюнхен бороться с республикой советов. Уже в самом начале мая 1919 года защитники республики уступают рейхс-армии и надвигающимся со всей Германии добровольческим формированиям — фрайкоровцам. Штумпф собственными глазами видит, какую кровавую расправу чинит над истинными и предполагаемыми «спартаковцами» победоносная контрреволюция. Шестого мая членов Католического союза братьев имени Святого Иосифа в мюнхенском пригороде Максфорштадт задерживает патруль, поскольку их путают со «спартаковцами». Братьев заставляют выстроиться на улице. Они громко уверяют в своей невиновности. Но капитан из «Альт-Штуттерхайма» вменяет им нарушение запрета собраний. Семерых задержанных расстреливают на заднем дворе без суда и следствия. Других помещают в подвал, и там над ними так издеваются пьяные солдаты, что гибнет еще четырнадцать человек. Их тела подвергаются осквернению, с них снимают одежду. Двое пьяных солдат танцуют танец победителей около обезображенных трупов. После событий этого дня Штумпф пишет рапорт об отставке.

На второй неделе мая 1919 года Альма Малер вместе с дочерью Манон прибывает в Берлин, чтобы повидать своего супруга Вальтера Гропиуса. Это прощальный визит, хотя супруги этого и не осознают. Уже само путешествие через только что получившую независимость Чехословакию было настоящим испытанием. Не успели мать и дочь добраться до Берлина, как их поражает страшная новость. Мартин, родившийся в августе 1918 года сын Альмы Малер от ее связи с Францем Верфелем, умирает в венской больнице. Из-за врожденной водянки он с февраля месяца находится под наблюдением врачей в стационаре. О смертельном исходе говорилось уже давно; но из троих родителей девятимесячного ребенка в его последние часы у кроватки не было никого. Гропиус сообщает Альме печальную новость и тихо добавляет, что для него было бы лучше, чтобы умер он сам. Но траур и сочувствие взрослых больному ребенку явно имеет предел, хотя Франц Верфель и упрекает себя, что преждевременное рождение Мартина спровоцировал слишком бурный половой акт.

Теперь Гропиусам предстоит отправиться в Веймар, где Вальтер недавно стал директором созданного им государственного Баухауса. Так что обоих ждут обязанности перед обществом, и они это понимают. Но нескончаемая череда светских приемов лишь подтверждает, что они стали чужими друг другу. Баухаус с его бедно одетыми, радикально настроенными и в политике, и в искусстве студентами Альму Малер только раздражает. Революционные мечты о новом мире, которые должна воплотить архитектура Баухауса, для нее неинтересны, как и все, что связано с революцией.

Пыл их первых встреч давно обернулся холодной отстраненностью. «Почему брак с Вальтером Гропиусом не получился? Он прекрасный человек во всех смыслах, высокоодаренный художник, близкий мне по духу и по крови. <…> Он же мне так нравился… я была влюблена в него… очень его любила». Что же встало между ними: его недопонимание музыки или ее недопонимание архитектуры, размышляла Альма. Или война и долгая разлука помешали срастись воедино?

Вальтер Гропиус в одном из своих писем дает другое объяснение (прилагая к нему документы о разводе). Имея в виду Верфеля, он пишет: «Твоя великолепная сущность была отравлена еврейским духом. Когда-нибудь ты вернешься к своему арийскому исконному началу, и тогда ты меня поймешь и будешь искать меня в воспоминаниях. Сегодня я чужд тебе, потому что тебя привлек противоположный полюс мира». Он знал, что этой мыслью глубоко ранит Альму. Она сама до начала их связи дразнила Верфеля «кривоногим евреем».

Альма Малер, после стольких переживаний и болезненной переписки, не решается сделать последние шаги к разводу и ищет компромисса. Она страдает депрессией, мучительно нерешительна и даже пытается убедить Гропиуса принять решение, что половину года она живет с Верфелем в Вене, а другую половину — с Гропиусом в Веймаре. Но Гропиус об этом и слышать не хочет:

«Болезнь нашего брака лечится только хирургически».

Такое подвешенное состояние задерживается на целые месяцы, и это как раз те самые месяцы, в которые Гропиус закладывал краеугольные камни новой школы строительства, творчества и искусства, которая называется Баухаус. В апреле 1919 года приходит долгожданное известие о том, что преобразование прежней Великокняжеской Саксонской высшей школы изобразительных искусств, а также Саксонско-Веймарской школы прикладного искусства в единое учебное заведение нового типа получило одобрение государства. Теперь настало время как можно быстрее привлечь первоклассных профессоров, чтобы обучать первых прибывающих студентов. Программа основывалась на том принципе, что «отдельные виды искусства должны быть освобождены от изолированности и слиться воедино под сенью новой великой архитектуры». Поэтому каждый студент должен прежде всего изучать в мастерских Баухауса какое-нибудь ремесло и только после этого начать освоение теории, например архитектуры. Гропиус здесь в своей стихии: теория и художественная практика, образование молодежи и перспективы построения лучшего общества должны быть созвучны, но вместе с тем надо преодолеть и политическую мелкотравчатость, чтобы утвердить Баухаус в контексте вечного искусства.

Альма Малер в это время, как и прежде, мечется между своими мужчинами. Верфель, который пытается побудить свою возлюбленную к разводу, продолжает занимать почетное место ее любимчика. Как и для всех других мужчин, она для него в первую очередь и прежде всего — его муза. Она пытается создать идеальные условия для его искусства. По этой причине она предпринимает все возможное, чтобы удержать его от рукоблудства. Она твердо верит в то, что Верфель теряет тем самым не только свою мужскую, но и художественную энергию и что этим наносит урон своему здоровью. Тот факт, что это — обретенное вследствие войны знание о человеческой уязвимости, которую Верфель преодолевает сексуальным путем, ее, наоборот, не пугает. «Чем значительнее мужчина, тем болезненнее его сексуальность», — прагматично заявляет она. Опыт Верфеля явно заразен, и Альма после одного яркого эротического сна уже подумывает о том, не найти ли некоего «одноногого человека», чтобы она и ее возлюбленный могли воплотить свои фантазии. Таким образом, война проникла даже в интимную жизнь Малер и Верфеля.

В то же время Альма Малер, как и прежде, не желает окончательно отказываться от Гропиуса, да и старые любовники начинают всплывать из глубин прошлого. Большое воодушевление у нее вновь вызывает художник Оскар Кокошка, с которым Альму связывает вспыхнувшая на короткий миг бурная страсть. Через знакомого он дает ей знать, что у него нет более заветной мечты, чем вернуться к ней. Она реагирует возмущенно, но внутренне уже вся во власти соблазна: «С тех пор как я снова получила известие об ОК, я полна тоски по нему, хочу, чтобы исчезли все препоны, которые, по правде говоря, заключаются только во мне самой, чтобы прожить с ним вместе всю жизнь до конца». В то же время она знает, что и во второй серии отношений их взаимная страсть скоро выдохнется. К тому же множатся слухи, будто Кокошка почти полностью утратил рассудок. Его пиетет перед Альмой, тоска по ее материнскичувственному образу, который так вдохновлял его, заходит настолько далеко, что он заказывает вырезанную из дерева и обтянутую куклу в человеческий рост, изображающую Альму. Хотя результат его в известной мере разочаровал, набитая ватой тряпичная Альма какое-то время сидит у него на диване. Он одевает ее в дорогие одежды с парижскими аксессуарами и часами ведет с ней беседы. Однако через некоторое время им овладевает отчаяние, потому что кукла не может заменить настоящую возлюбленную, и Кокошка пытается освободиться от своей страсти. В разгар вечеринки в саду с обильным винопитием он в упоении отрубает кукле голову. На следующее утро в дверь стучит полиция. Кокошке приходится давать объяснения, что означает «труп» у него в саду. Далее то, что осталось от куклы Альмы, вывозят мусорщики.

Композитор Арнольд Шёнберг с Альмой Малер знаком давно и все чаще заходит к ней в гости. Однажды он приводит к ней жену, дочь и нескольких учеников, которые играют на фортепиано. Альма Малер начинает стыдиться своего достатка, наблюдая явную бедность этих людей искусства. Она дарит дочери Шёнберга платиновый браслет с бриллиантами и добавляет, что хотела бы «подарить ей куда больше».

Арнольд Шёнберг, глубоко травмированный участием в войне, вернулся в свою венскую квартиру на Глориеттгассе, 43 еще в 1917 году. При этом в августе 1914 года он воспринимал разразившуюся тогда Первую мировую войну как «великолепное и величественное» событие. Когда началась мобилизация, его охватило страстное желание «встать плечом к плечу со всеми и вести настоящие бои вместе с тысячами других людей». Он записался добровольцем в Королевскую императорскую армию Австро-Венгрии. Когда пришла повестка, композитор был готов отправиться в бой, радуясь, что оставит позади общественное презрение, пронзительный свист, болезненные разрывы отношений и хамские замечания по поводу его искусства. Один недоброжелательный коллега действительно с издевкой назвал его попытки заняться живописью «водяными бутербродами с астральным взглядом».

Однако пылкое желание композитора сменить звуки оркестра на звуки битвы длилось недолго. Его надежда возвыситься за выдающиеся достижения в искусстве сразу до ранга офицера не оправдалась. Уже при выдаче обмундирования у свежеиспеченного солдата навернулись слезы ярости на глаза, когда каптенармус выдал ему грязную армейскую фуражку со следами крови бывшего владельца. Его астма, подвергшаяся здесь, на фронте, регулярным атакам благодаря алкоголю и табаку, а также его солидный возраст воспрепятствовали героическим поступкам. Вместо подвигов во славу

Отечества его ждала отупляющая служба в школе офицеров-резервистов в Брукна-Лайте: «В 42 года сделаться муштровщиком вояк… и подчиняться приказам идиотов». Солдатскую жизнь он представлял себе совсем иначе. Шёнберг, воспринимавший себя как «художника, стоящего выше народа», оказался на самом нижнем уровне служебной иерархии. Его начальники с самыми благими намерениями поручали ему инструментовку маршей для армейского оркестра.

Едва вернувшись на Глориеттгассе, Шёнберг немедленно начал трудиться с той неустанной продуктивностью, которая отличала его во всех областях искусства и жизни. Жена Матильда видела, как он тонет в бумагах за своим рабочим столом, записывая сочинение, посвященное ни больше ни меньше, как идее «вечного мира». Три года войны убедили его в том, что люди «чудовищно злы», но маленькая кучка «единомышленников», то есть образованных и способных к критическому анализу людей, смогла за неделю добиться заключения мира, чего не сподобились добиться все правительства и дипломаты мира, несмотря на образцовое мирное посольство американского президента Вудро Вильсона. Шёнберг придерживался твердой убежденности в том, что да исполнится «энергетическая воля большинства человечества — преодолеть войны в корне». Далеко выходя за границы своей компетентности музыканта, Шёнберг провозглашал идею международного третейского суда, решения которого, по его мнению, должны сопровождаться одобрением мультинациональной «армии стражей». Эти его предложения были пророческим предзнаменованием основных принципов Организации Объединенных Наций, однако современники к ним не прислушались.

Ситуация на растерзанной родине Шёнберга была настоящим испытанием для его взбудораженных нервов. Несмотря на постоянную нужду, он как до, так и после 1918 года работает над текстом и музыкой той вещи, которая отразила в себе восприятие и устремленность военных и послевоенных лет, как мало какое другое современное произведение: оратория «Лестница Иакова» начинается неумолимым остинатным движением басов. Динамично, почти назойливо маршируют струнные, не обращая внимания на болезненный диссонанс со стороны духовых и деревянных. Напряжение первых тактов разрешается ясным тенором архангела Гавриила: «Налево ли, направо, вперед или назад, с горы или в гору — но надо идти, не вопрошая, что ты оставил позади и что тебя ждет впереди». Опыт участия в войне явно отражается в этих словах, умение выстоять в глухие времена. Но этот пассаж заканчивается в прошедшем времени, и это означает, что состояние неукротимого продвижения вперед принадлежит прошлому. Как и в Библии, ангел у Шёнберга — это связующее звено между землей и небом. Он указывает на высшие сферы, на высший мир, к которому тянутся прорастающие побеги. Это образ надежды, соблазна… спасения, в конце концов. Желание растворить земное страдание в божественной милости. «Я хочу… — заявил Шёнберг еще в 1912 году, — написать ораторию, повествующую о том, как человек, который прошел через материализм, социализм, анархию, становится атеистом, но сохраняет в себе частицу древней веры (в форме предрассудков), как этот современный человек вступает в спор с Богом… и, наконец, приходит к обретению Бога и приобщается к религии. Учится молитве!»

В своей венской квартирке, снятой на деньги меценатов, Арнольд Шёнберг приходит к вере, которая является для него единственным средством против «ниспровержения всего того, во что люди раньше верили». В «Лестнице Иакова» звучат оба мотива: и крушение, и надежда на обновление прежнего образа мышления. В этой композиции намечаются, кроме того, первые робкие шаги к совершенно новому, математически-абстрактному способу понимания музыки: техника двенадцати тонов, так называемая атональная музыка. По существу, оратория, вместо того чтобы обещать спасение через великие идеологии, указывает на Бога.

Элвин Йорк падает на колени, когда в мае 1919 года видит маленькую хижину у подножия гор в Пэл-Мэл. Отрешившись от суматохи, которую затеяли вокруг него родные и соседи, там, где никто не мог его увидеть, он благодарит Господа за свое возвращение. В этой войне Господь простер над ним свою длань и защитил ото всех невзгод. У него не было необходимости обращать к Творцу какие-то слова, чтобы выразить свою благодарность. Ему просто надо было ее ощущать.

Когда он спешит обратно к родному дому, навстречу ему несутся охотничьи собаки. Они окружают его, прыгают, лают и бешено виляют хвостами. Они возбуждены и настолько рады ему, что готовы вот-вот опрокинуть на землю. Йорк опускается на корточки среди своих верных спутников, похлопывает их по бокам, чешет за ушами, а они лижут ему руки. Вскоре он снова будет бродить с ними по лесам Теннесси, которые без него совершенно не переменились. Как и прежде, кабаны рыщут под дубами в поисках желудей, звякают коровьи колокольчики и кизил цветет, как и каждой весной. Но Йорк смотрит теперь на все другими глазами. Потому что здесь все осталось по-старому. Зато он сам стал другим. Он увидел мир, он боролся за жизнь и смерть. Его прежнее существование, кажется, осталось теперь далеко позади, словно оно принадлежало к другой эпохе. Йорк чувствует себя вечным путником, опьяненным мечтами, призрачными картинами. События последних месяцев должны иметь какой-то смысл, они не могли быть напрасными. Йорк садится на склон холма и размышляет о том, чем ему, человеку, пережившему войну, в этой жизни заняться.

После большого парада «гарлемских дьяволов» Артуру Литтлу уже совсем невмоготу носить армейскую форму. Почему нужно так много времени, чтобы армию покинуть, и так мало, чтобы в нее вступить? Так много проверок и отчетов. Каждому должны выдать свидетельство и на каждого подписывают особый приказ об увольнении в запас. Вся процедура сопровождается нескончаемой вереницей торжественных речей.

Через три дня после парада в лагерь наконец возвращается и солдат Генри Джонсон. После триумфального шествия по Манхэттену ему приходится снова и снова рассказывать взволнованным репортерам свою историю. Когда полк вечером вернулся в лагерь, оказалось, что Генри Джонсона и след простыл.

Теперь, когда он появился, наказать дезертира — это задача Литтла. Призванный к ответу, Джонсон рассказывает, что группа благородных господ пригласила его на прогулку. Они оказались так щедры, что повели его по клубам и ресторанам Пятой авеню. Там была изысканная еда и утонченные напитки. Господа совали ему банкноты. После этого бурного веселья он очень устал и много часов провел в мягкой постели в гостинице. Ну как он мог отказаться от такого щедрого предложения? Разве это не было бы нарушением правил вежливости их славного полка? В качестве доказательства, что рассказ его правдив, Джонсон показал Литтлу пачку долларов, всего там было больше шести сотен. Офицер Литтл закрывает на все глаза и отправляет дезертира назад в его подразделение.

Через несколько дней, когда Литтл сидит за рабочим столом и занимается заполнением нескончаемой череды каких-то бумажек, раздается стук в дверь. Это снова Джонсон. На этот раз у него в руках приказ об увольнении. «Я уезжаю домой, — говорит Джонсон, — я возвращаюсь к прежней своей профессии. Я пришел, чтобы попрощаться с вами». Литтл знал, что всех остальных уже посадили в поезд до Нью-Йорка. Значит, Джонсону пришлось тайком улизнуть от товарищей и пробежать своими искалеченными ногами добрую милю от железнодорожной станции. Когда Артур Литтл поднял на него глаза, в горле у него встал ком. Он посмотрел в окно на опустевший лагерь, который в лучах солнца выглядел особенно сиротливо. И тут Литтл осознал, что этот носильщик со станции Олбани фактически преподал ему урок товарищества. Литтл встал и подошел к Джонсону, который по-прежнему стоял в дверях по стойке «смирно». На глаза у него наворачиваются слезы, а губы дрожат, когда он прощается с Джонсоном: «До свидания, Генри, не забывайте меня». «Забыть вас! — отвечает Джонсон, — это невозможно! Вы из меня настоящего мужчину сделали».

Гарри Трумэн снова видит в Канзасе свою любимую Бесс. Сначала он посматривает на нее лишь тайком и издали, потому что 129-й полк полевой артиллерии должен сначала выйти в Канзасе на парад. Через три дня, 6 мая 1919 года, солдат наконец-то официально отпускают.

Пара воссоединяется, после чего разгорается первый и последний спор в жизни Бесс и Гарри. Речь идет о том, поедут ли молодые после свадьбы жить к ее матери, которая считала жениха Бесс неудачной партией для дочери. Гарри против, но Бесс в конце концов одерживает верх. Через несколько недель наступает тот миг, которого оба так долго ждали. Двадцать восьмого июня 1919 года, в день подписания Версальского договора, в Канзасе так жарко, что в церкви вянут цветы. В этот день Гарри Самюэль Трумэн и Элизабет Уоллес Ферман стоят перед алтарем. На свадебном фото Трумэн делает строгое торжественное лицо, но не может скрыть своего немыслимого счастья.

После свадьбы Гарри Трумэну приходится взять будущее в свои руки, уже как гражданскому человеку. Вместе с фронтовым другом Эдвардом Якобсеном он разрабатывает план. Он распродает скот у себя на ферме, а вдобавок берет кредит. Друзья хотят создать модный магазин для мужчин в центре Канзас-сити. Бизнес-идея проста: с войны сейчас приходит очень много мужчин, и всем им надо во что-то одеваться. Фирма «Трумэн & Джонсон» откроет магазин на торговом этаже отеля «Мулебах», а это выгодное место. Новоиспеченные предприниматели намерены предложить утонченную модную продукцию для мужчин: рубашки, носки, галстуки, ремни, нижнее белье и шляпы на самый притязательный вкус. В том же году новый магазин открывается. Фирменное название разноцветными буквами переливается над входом, кафельный пол сияет, а над витринами вращаются большие электрические вентиляторы. Магазин открывается в восемь утра и закрывается только в девять часов вечера. Трумэн и его партнер делят между собой время за прилавком. Сначала в магазин приходят старые фронтовые товарищи. Складывается впечатление, что они немного тоскуют по войне, во всяком случае, по наставленьям и приказам бывшего своего командира, которому они на память подарили кубок с выгравированном на нем его именем. И вообще, «батарея Д» и после войны не уходит из жизни Трумэна. Например, волосы ему стрижет бывший фронтовой товарищ, который уже стриг его как-то под деревом неподалеку от Сен-Мийеля, где стояли американские части.

Не все мечты той весны 1919 года так легко претворялись в жизнь, и кое-кому видятся не картины прекрасного и мирного будущего, а невыносимые кошмары. Именно так происходит с Согомоном Тейлиряном, который — во всяком случае, так он объясняет на суде — не может прогнать из памяти страшные картины: длинную колонну армянских жителей, изгнанных из родного города Эрзинджана в Восточной Анатолии, турецких солдат, отбиравших у армян ценные вещи и утащивших куда-то его сестру, выстрелы, крики, падающую на землю мать, топор, которым кто-то раскалывает череп его младшего брата, удар по голове, от которого он теряет сознание, пробуждение под трупом старшего брата. Когда эти картины оживают в его памяти, все тело его начинают сотрясать судороги, и он теряет сознание. Тейлирян в феврале 1919 года приезжает из Тифлиса в Константинополь в надежде найти там членов своей семьи. В столице разрушенной мировой войной Османской империи он размещает объявления в разных газетах, чтобы отыскать друзей и родственников. Согомон Тейлирян — армянин, и в этой группе населения, из которой сотни и сотни тысяч пали жертвой насилия со стороны турецких солдат, он относится к тем немногим, кто пережил бойню. Объявления Тейлиряна остались без ответа. Неужели в кровавых бойнях 1915 года погибли все?