Агония дворянской чести

Агония дворянской чести

Как человек с предрассудками — я оскорблен.

Пушкин. 1836

Русская дуэль была жесточе и смертоноснее европейской. И не потому, что французский журналист или австро-венгерский офицер обладали меньшей личной храбростью, чем российский дворянин. Отнюдь нет. И не потому, что ценность человеческой жизни представлялась здесь меньшей, чем в Европе. Но потому, что Россия, вырвавшаяся из представлений феодальных одним рывком, а не прошедшая многовековой естественный путь, трансформировавший эти представления, обладала совершенно иной культурой регуляции частных отношений. Здесь восприятие дуэли как судебного поединка, а не как ритуального снятия бесчестия, оставалось гораздо острее.

Отсюда и шла жестокость дуэльных условий — и не только у гвардейских бретеров, а и у людей зрелых и рассудительных, — от подспудного сознания, что победить должен правый. И не нужно мешать высшему правосудию искусственными помехами.

Но правосудие не есть самосуд. И все усилия секундантов в России сводились к тому, чтобы поставить противников в равные условия. Для этого и требовался свод твердых правил. Такого, писаного и утвержденного какими-либо авторитетами, дуэльного кодекса не было. Пользовались традицией, прецедентами — это оказывалось достаточно расплывчато.

Беда была в том, что такого писаного и утвержденного кодекса не существовало и в Европе — до 1836 года.

Появился он во Франции, на которую после революции 1830 года обрушилась дуэльная лавина. В ситуации внезапно возросшей свободы печати появилась необходимость ввести публичную полемику в пределы, исключающие личные оскорбления. С тридцать второго по тридцать пятый год в Париже зафиксировано было 180 «журналистских поединков».

Площадь перед Большим театром

Литография. 1820-е гг.

В России подобный повод для дуэли казался нелепым. На прямые оскорбления, которым подвергался Пушкин в фельетонах Булгарина, он никогда не думал ответить вызовом. Дуэль для него была средством разрешения конфликтов куда более серьезных, чем литературные склоки. Он прямо об этом писал: «Если уж ты пришел в кабак, то не прогневайся — какова компания, таков и разговор; если на улице шалун швырнет в тебя грязью, то смешно тебе вызывать его биться на шпагах, а не поколотить его просто». Речь шла о том, что пасквилянта надо бить памфлетом, литературным сарказмом, а не клинком или пулей.

Он писал с уважением об английском аристократе, который равно готов и к благородному поединку, и к кулачному бою с простолюдином. Но особость русской дуэли была ему ясна: в Англии для защиты чести человек располагал полным арсеналом правовых средств, в самодержавной, деспотической России — только дуэлью…

В Париже дело обстояло иначе. И знаменитый аристократический Жокей-клуб обратился к графу Шатовильяру с предложением составить и издать дуэльный кодекс. Кодекс, составленный Шатовильяром на основе традиции и рукописных правил, подписали около ста аристократов, известных своей щепетильностью в делах чести, и он стал непререкаемым руководством для секундантов и дуэлянтов. На его основе изданы были кодексы и других европейских стран.

Малый театр

Гравюра по рисунку К. Сабата. 1810-е гг.

Ко времени последней пушкинской дуэли кодекс этот, быть может, и дошел до Петербурга. Да это, впрочем, не важно. Основные его положения в России знали давно, но корректировали смело.

Одно из основополагающих правил гласило: «За одно и то же оскорбление удовлетворение можно требовать только один раз».

Раненый Пушкин сказал: «Когда поправимся, начнем сначала».

Одной из главных задач европейских кодексов было не допускать заведомо смертельного характера дуэли: «Ни в коем случае не должны секунданты предлагать дуэль „на жизнь или смерть“ или соглашаться на нее».

В России такие поединки происходили постоянно. Вспомним «четверную дуэль».

Страшной особенностью русской дуэли, требовавшей от поединщика железного хладнокровия, было право сохранившего выстрел подозвать выстрелившего к барьеру и расстрелять на минимальном расстоянии как неподвижную мишень. Потому-то дуэлянты высокого класса не стреляли первыми. Так обычно поступал и Пушкин.

Даль писал: «Я слышал, что Пушкин был на четырех поединках, из коих три первые кончились эпиграммой, а четвертый смертию его. Все четыре раза он стрелялся через барьер, давал противнику своему, где можно было, первый выстрел, а потом сам подходил к барьеру и подзывал противника».

Свидетель поединка Завадовского с Шереметевым констатировал: «По вечным правилам дуэли Шереметеву должно было приблизиться к дулу противника». Но так следовало по «вечным правилам» русской дуэли. Ибо европейский кодекс требовал: «Кто выстрелил, тот должен остановиться и выждать выстрел в совершенной неподвижности».

Это требование внесено было в условия последней пушкинской дуэли, конечно же, по настоянию д’Аршиака, ориентированного на европейский гуманный кодекс.

Так поступил Грибоедов, но не по условию, а по желанию искупить вину перед покойным Шереметевым. Большинство же дуэлянтов бестрепетно использовали свое жестокое право.

Европейский кодекс требовал: «Для всех дуэлей на пистолетах одно и то же правило:

Дистанция между противниками никогда не должна быть менее 15 шагов».

15 шагов было для Европы минимальным расстоянием между барьерами, а обычным считалось 25–35 шагов.

В русских поединках минимальным расстоянием было 3 шага, как собирался стреляться Чернов, дуэли на 6 шагах не были экзотикой, а средним расстоянием считалось 8–10 шагов. 15 шагов как минимальное расстояние, а тем паче 25–35 шагов не встречалось никогда. 20 шагов в дуэли Лермонтова с Барантом в 1840 году были явной уступкой французской стороне.

В европейском кодексе дуэль на 10 шагах считалась столь же «необыкновенной», как и дуэль с одним заряженным пистолетом. Подобные варианты секундантам предлагалось «решительно отвергать».

Таким образом, дуэль Пушкина с Дантесом по европейским меркам выглядела «необыкновенной», незаконной. А его дуэль со Старовым — с неуклонным сближением барьеров — совершенным варварством, ибо один из пунктов правил для боя на пистолетах требовал: «Когда оскорбленному нанесено оскорбление 3-го или 2-го рода (тяжкие оскорбления. — Я. Г.), то ему, при дистанции в 35 шагов, принадлежит всегда первый выстрел».

35 шагов при тяжком оскорблении — Толстой-Американец, Дорохов, Якубович, да и Пушкин умерли бы от смеха.

Во время дуэльной истории конца тридцать шестого года Пушкин издевательски говорил д’Аршиаку: «Вы, французы, вы очень любезны. Все вы знаете латынь, но когда вы деретесь на дуэли, вы становитесь в 30 шагах и стреляете в цель. Мы же русские, — чем поединок без… (пропуск в записи Соллогуба. — Я. Г.), тем он должен быть более жестоким».

По имеющейся статистике, во Франции при обилии поединков погибало в год (с 1839 по 1848) не более шести человек. Это говорит о том, что составители и блюстители европейских дуэльных правил думали прежде всего именно о демонстрации готовности участников поединка к риску, к бою. В европейской дуэли оставался смертельный риск, но все возможное было сделано для того, чтобы кровавый исход оказывался уделом несчастного случая.

В русской дуэли все ставилось так, что бескровный вариант был уделом счастливой случайности. Идея дуэли-возмездия, дуэли-противостояния государственной иерархии, дуэли как мятежного акта, требовала максимальной жестокости.

Когда в николаевские времена оказалась размыта эта идея, с нею одрябли и прежние представления о дуэли. Жестокость осталась. Ушел высокий смысл…

Дуэлей и в тридцатые годы было предостаточно. Но какой-то странный оттенок имело большинство из них.

В октябре тридцать четвертого года Александр Булгаков писал брату: «Только и разговора у нас, что о дуэли Воейкова и Веревкина; обоих я знаю, сожалею об обоих, но паче о Веревкине, который будет иметь камень на совести своей (толкуй себе там, как хочешь, и оправдывай убийцу законами чести, он все убийца), да и брата вовлек в несчастие, взявши его в секунданты».

Два молодых офицера — Воейков и Веревкин — поссорились из-за совершенного пустяка. Дуэли из-за случайной ссоры бывали и раньше — карты, пустая ревность, обидчивая мнительность, — но здесь и того не было. Один приставал к другому с разговорами, когда тому помолчать хотелось. История ссоры тянулась долго и нелепо. И закончилась смертью Воейкова. Но эта дуэль, по крайней мере, имела некоторое сходство с настоящими поединками.

Многие ссоры, которые раньше привели бы противников к барьеру, ныне приобретали постыдный, с точки зрения человека чести, оборот.

Император теперь получал такие вот рапорты: «Во время бывших 1 сентября прошлого 1830 года маневров, когда лейб-кирасирский ее императорского величества полк следовал от Царского Села к Павловску и позволено было людям стоять вольно, полковой адъютант того полка поручик Запольский, подойдя к офицерам, объявил им, что по высочайшему вашего величества соизволению приглашаются из полка 4 офицера в Царкосельский дворец на бал и что на вход в оный присланные билеты имеют быть выданы старшим офицерам; но как многие из таковых отказались, то последний билет достался из подсудимых поручику Ключинскому. Корнет граф Платер, узнав, что более билетов уже нет, обратился к нему, поручику Ключинскому, с усмешкою, что он не может быть во дворце потому, что не умеет танцевать и говорить по-французски; на сие Ключинский ответил графу Платеру, что сие говорить глупо и неприлично, а Платер сказал, что заставит его молчать, и при сем случае, грозя перчаткою, задел его по носу, отчего Ключинский, придя в запальчивость, ударил графа Платера рукою по лицу; но когда увидели сие ротмистры Каблуков и барон Розен, то стали между ними и тем самым происшествие прекратили»[7].

В гостиной

Акварель. 1820-е гг.

Здесь много любопытного: и то, что старшие офицеры гвардейского полка отказываются от чести явиться на дворцовый бал, и происхождение поручика Ключинского, на которое и намекал граф Платер, — поручик поступил в гвардию из сенатских регистраторов вольноопределяющимся унтер-офицером и только в 27 лет стал поручиком. Офицер лейб-гвардии кирасирского полка — фактически разночинец, без светского воспитания и французского языка.

Но что самое удивительное — публичная пощечина, данная одним гвардейским офицером другому, не привела к поединку. Оба были наказаны, но остались в военной службе. Дело чести передоверили начальству.

Десять лет назад такое было совершенно невозможно.

Это была гвардия новой эпохи.

За год до того, в двадцать девятом году, император Николай принял весьма многозначительное решение, касающееся вопросов офицерской чести…

С петровских времен репутация офицера прочно зависела от мнения сослуживцев. Петр, железный деспот, своей гениальной интуицией постигал тем не менее, что для нормального функционирования жесткая государственная структура, схваченная единой самодержавной волей, должна иметь некий противовес. Этот противовес он видел в принципе коллегиальности. Принцип этот, положенный им в основу деятельности юридических, дипломатических и экономических учреждений, распространялся и на армию. Во время войны все крупные решения Петр предварительно отдавал на обсуждение военных советов. И хотя неизменно торжествовала его собственная точка зрения, но генеральское самочувствие много выигрывало от возможности бесстрашно изложить свою позицию. В отсутствие же царя военные советы приобретали реальный смысл.

Бал

Акварель. 1820-е гг.

Петр остро чувствовал, что самоуважение каждого офицера — основа боеспособности армии. И, с одной стороны, подавляя это самоуважение полным бесправием их перед лицом самодержца, он — с другой — пытался возместить это правом коллегиальных решений, касающихся офицерской репутации. С 1714 года производство в следующие чины штаб-офицеров производилось только по согласию «всей дивизии генералитета и штаб-офицеров», а для производства обер-офицеров требовалось свидетельство штаб- и обер-офицеров соответствующего полка. В скором времени для замещения вакантных должностей введено было баллотирование — при участии всех офицеров. То есть решающим при определении профессиональной и человеческой репутации офицера становилось общественное мнение. Принцип баллотирования отменен был Павлом.

Последние десять лет александровского царствования шла подспудная борьба между этой традицией и стремлением власти ее уничтожить, но зависимость офицера в делах чести от мнения его товарищей продержалась до 1829 года.

Владимир Раевский вспоминал о начале двадцатых годов: «Аракчеев не успел еще придавить или задушить привычных гуманных и свободных митингов офицерских. Насмешки, толки, желания, надежды… не считались подозрительными и опасными».

Результатом действий офицерского общества было, например, устранение подполковника Ярошевицкого, приведшее к дуэли Киселева с Мордвиновым.

Особенно сильно было влияние офицерских союзов в гвардии, где интеллектуальный и моральный уровень офицерства был достаточно высок.

В начале шестидесятых годов, когда с устрашающей очевидностью выявились последствия николаевской политики по отношению к просвещенному дворянству — и офицерству в первую очередь — и когда начались попытки возродить прежний, дониколаевский, дух офицерского корпуса, — генералы, помнившие времена Ермолова, Раевского, Милорадовича, утверждали: «Наши военные знаменитости того времени поддерживали суды общества офицеров; они справедливо видели в этом праве суда высокое нравственное учреждение, единственное для правительства ручательство в том, чтобы в рядах армии не было недостойных офицеров и чтобы офицеры везде и всегда исполняли свой долг».

Для Николая понятие чести дворянина было чем-то глубоко второстепенным по отношению к его верноподданическим и чисто служебным обязанностям. «Что вы мне со своим мерзким честным словом!» — крикнул он декабристу, пытавшемуся объяснить ему, что предательство противно чести.

Нечистоплотный авантюрист и корыстный провокатор Шервуд был переведен им в гвардию и получил приставку к фамилии — Верный.

Представления офицерских сообществ о чести — даже деморализованных расправой с авангардом — существенно не совпадали с новой моралью. Исходивший из принципа максимальной концентрации всякой власти Николай не собирался допускать и рассредоточения нравственного авторитета. Он хотел быть — лично и через доверенных начальников — единственным судией и в делах чести.

В двадцать девятом году полномочия офицерских собраний выносить приговоры по делам чести были официально ликвидированы.

Николай, в котором, по словам Пушкина, было куда больше «от прапорщика, чем от Петра Великого», радевший об укреплении власти в узком и вульгарном смысле, не понимал, да и не мог понять, какой удар наносит он нравственным устоям офицерства и всего дворянства.

Разумеется, дело было не только в этом запрете. Но император решительно поддержал одну — растлевающую — тенденцию и еще более придавил другую, опирающуюся на чувство личной чести и личного долга, а не на их официозные муляжи…

Атмосфера менялась стремительно. Теперь можно было совершить некрасивый поступок на глазах у всех и пренебречь общественным мнением без всякого ущерба для положения и карьеры.

Когда в конце тридцатых годов аристократ Лев Гагарин публично оскорбил графиню Воронцову-Дашкову, ее друг аристократ Сергей Долгоруков не счел нужным вмешаться. Более того, вызванный на дуэль возмущенным свидетелем этого позора Гагарин сумел избежать поединка (при покровительстве Бенкендорфа) и продолжал благоденствовать.

Общая атмосфера столь изменилась, что даже люди достойные и храбрые оказывались в глупом и непристойном положении.

Булгаков писал в тридцать втором году: «Много занимает город история нашего князя Федора Гагарина с Павлом Ржевским. Говорят, что они сегодня будут драться: стыдно в их лета резаться и за вздор. Обедали у Яра в ресторации, о вздоре каком-то заспорили, о спарже, которую ел граф Потемкин. Только, наконец, так выругали друг друга, что так остаться не может. Гагарин сказал: „Вы забываете, что при мне сабля“, — а тот ему: „А при мне — стул, который я могу швырнуть вам в рожу“. „Выйдите вон“, — сказал Гагарин. „Я не выйду, а вас вон выкину“.

Так как это было гласно, при множестве свидетелей, то князь Дмитрий Владимирович призвал их обоих, вероятно, чтобы кончить все как-нибудь; но не знаю, успел ли. Вчера говорили, что они сегодня будут стреляться и что Ржевский просил Корсакова Гришу в секунданты. Когда остепенится этот Гагарин? Какая горячка!.. Вот к чему ведут обеды трактирные!»

Булгаков напрасно беспокоился. На следующий день он сообщал с облегчением и иронией: «История Гагарина с Ржевским не имела последствий: их помирили, и всякий остался при куче грубостей, коими был наделен».

Федор Гагарин, генерал-майор, ветеран 1812 года, адъютант Багратиона, разве мог бы так постыдно закончить историю десять-пятнадцать лет назад? Ни в коем случае. А теперь можно было…

Теперь торжествовала не столько дуэльная, сколько хамская стихия. Наглая грубость заменяла гордость и, соответственно, всегда готова была пойти на попятный, встретив отпор. Ссор стало больше, дуэлей — меньше.

Алексей Вульф, младший приятель Пушкина, человек другого поколения не столько даже по возрасту, сколько по мировосприятию, служивший в кавалерии, записал в дневнике в ноябре 1830 года историю, обнаруживающую принципиально иное отношение к поединкам, чем у Пушкина: «И вчера я опять проиграл в вист, но что еще не лучше — попался в секунданты к Милорадовичу. Этот вздорливый человек, которого я уже раз мирил, обидел без всякой причины Голубинина, за что тот и вызвал его. Вчера, пришедши в трактир, встретил меня первой просьбою быть его вторым; не имея причины ему отказать, я должен был принять его предложение и сказал, что я всегда рад служить тому, кто требует моей помощи. Поблагодарив меня, он был столько любезен, что прибавил: „Я всегда прошу в таком случае первого, который мне встретится“. Дело будет после смотра: с моей стороны я употреблю все возможное, сколько можно менее кровопролитным. Завтра я еду в эскадрон, чтобы приготовиться к будущему смотру…

Вчера вечером возвратился из Сквиры, куда ездил более для окончания дуэли Милорадовича. Счастье помогло мне оную кончить без кровопролития и без лишней траты пороху. Милорадович, которого главный недостаток есть вспыльчивость, а не дурные правила, убежденный неделею размышления в несправедливости своего поступка, казалось, был миролюбиво расположен, особенно после разговоров с Штенбоком, старавшимся их помирить, но ошибочно воображавшим, что время упущено, к оному утверждая, что будто бы тотчас вослед за ссорой более бывают расположены к мировой, чем в последствии. Я еще более надеялся окончить дело счастливо, потому что узнал от Штенбока намерение Милорадовича предоставить противнику первый выстрел и, выдержав оный, предложить примирение, не пользуясь своим. Это намерение хотя и узнал Голубинин, но был столько умен, что не дал себя вовлечь в ложный поступок и объявил, что он не будет щадить своего противника. Все шло хорошо, почему я не входил с моим дуэлянтом ни в какие подробности до решительной минуты. Мы все ожидали, что ожидаемым промахом Голубинина все благополучно кончится. Якоби, мой сотрудник, как отличный стрелок, имел обязанность пистолеты, которую он хотя исполнил со старанием, а не с обыкновенной нерадивостью секундантов, но несчастливо, ибо выбранные пистолеты были с дурными замками и дали бы несколько осечек (как после было при стрелянии в мою шапку), — что непростительно со стороны секундантов. Утром, в часов 9, поехали мы на двух санях, по прекрасной, недавно установившейся, сегодня уже сошедшей зимней дороге, если бы не сильный туман, на 100 шагов перед глазами скрывавший предметы, то утро можно было бы назвать хорошим. Отъехав от Бердичевской с версту, мы поворотили влево и расположились в ближайшей лощине. Зарядив, как следует, в присутствии противников, пистолеты и выторговав у Якоби 15 прешироких шагов, мы готовы были поставить противников на роковое расстояние с тем, чтобы Голубинин стрелял первый. Но прежде, объявил я, есть моя обязанность, как секунданта, в последний раз употребить мои старания к примирению. Подойдя к Милорадовичу, я сказал: „Вы, милостивый государь, сознались, что обидели господина Голубинина; я надеюсь, что поэтому, сознаваясь в своем поступке, вы не откажетесь подать первой руку к примирению“. Получив желаемый ответ, я обратился к Голубинину: „Милорадович сознается, что он Вас обидел в жару, и желает, чтобы Вы прошедшее забыли и были снова ему добрым товарищем и приятелем“. „Когда Милорадович сознается, что он виноват передо мною, — то я доволен“, — отвечал Голубинин. Между тем, Штенбок, видя счастливый оборот, который берут мои, очень нескладные убеждения, присоединил свои убедительные силою истины и искренним желанием помирить, — и после еще нескольких слов мы свели противников и обнялись по-братски все вместе. Для Якоби было это совершенно неожиданно; он думал, что без выстрелов никак нельзя обойтись, и с пистолетами в руках будто нельзя мириться. Я сам, признаюсь, не ожидал такого легкого успеха, это была счастливая минута, — ибо иногда, несмотря на тайное обоюдное желание примириться, не решаясь никто сделать первого шага, опасаясь показаться боязливым, убивают друг друга. К чести нынешнего времени можно отнести, что поединки становятся реже. Забияки или бретеры носят на себе заслуживаемое ими справедливо презрение всякого благовоспитанного человека».

А. Н. Вульф

Акварель. 1830-е гг.

Ключевые фразы здесь, разумеется, последние.

Известный мемуарист Никитенко, внимательный и едкий наблюдатель, рассказал случай, происшедший с его приятелем, бывшим офицером Фроловым: «Он пробирался сквозь толпу в театр. С ним рядом пролагал путь и какой-то офицер. Последний вдруг обращается к Фролову и грозно спрашивает: куда он тянется? Фролов изумился, но ни слова не отвечал и продолжал идти вслед за другими.

— Подите прочь отсюда, — закричал на него офицер, — или я вас отправлю на съезжую.

Фролов оцепенел, и, как сам говорил, в первую минуту не нашелся, что ответить. Опомнившись, он бросился в театр на поиски за офицером, который тем временем успел скрыться. Он его не нашел, но хорошо запомнил лицо и цвет воротника его мундира. Долго ходил он по казармам, отыскивая его, но напрасно. Наконец, наткнулся на него во время ученья, узнал его имя и адрес. Тогда Фролов явился к нему с двумя товарищами и призвал к ответу. Офицер струсил и просил прощения».

Никитенко в горестном изумлении сетовал: «Каково, однако, положение вещей в обществе, где ваш согражданин может грозить вам тюрьмою потому только, что он носит известный мундир, и как этот полковник — это действительно был полковник, — оправдывать свой поступок дурным расположением духа… или тем, что ваша физиономия не нравится ему. И это не единичный факт. Офицерских дерзостей не счесть».

Ф. Ф. Гагарин

Миниатюра П. Волкова. 1833 г.

Гвардейцы, теряющие представления о чести и благородстве, могли позволить себе любую дерзость, ибо отказ от дуэли стал возможен, и решение конфликта прилично стало отдавать в руки властей. А власть охотно принимала сторону сильного. В том же, тридцать шестом, году двое офицеров от нечего делать оскорбили на петербургской улице чиновника. И, чтоб избежать объяснения, сдали его полиции…

В середине тридцатых годов оказалось, что для искоренения поединков вовсе не надо ужесточать наказания. Новая эпоха, теперь уже явно определившаяся и проявляющая себя, лишала дуэль ее главной функции — самостоятельной регуляции отношений внутри дворянства, поддержания представлений о правах личности в обществе политического бесправия. С изъятием, разгромом, оттеснением дворянского авангарда деморализованное, нравственно опускающееся российское дворянство отступалось от права на поединок, от права на противостояние вмешательству деспотического государства в личные дела человека чести.

«Как человек с предрассудками — я оскорблен», — сказал Пушкин в конце тридцать шестого года. Он был оскорблен бесчестностью, взявшей верх над честью, оскорблен самим стилем злорадно наступающей на него жизни. Чужой жизни, в которой неприменимы были его правила.

Распад дуэльного сознания давал устрашающие плоды.

Еще в тридцать втором году погиб добрый знакомый Пушкина Александр Ардалионович Шишков. Петр Киреевский сообщал поэту Языкову: «В Твери случилось недели две назад ужасное происшествие: зарезали молодого Шишкова! Он поссорился на каком-то бале с одним Черновым, Чернов оскорбил его, Шишков вызвал его на дуэль, он не хотел идти, и, чтобы заставить его драться, Шишков дал ему пощечину; тогда Чернов, не говоря ни слова, вышел, побежал домой за кинжалом и, возвратясь, остановился ждать Шишкова у крыльца, а когда Шишков вышел, чтобы ехать, он на него бросился и зарезал его. Неизвестно еще, что с ним будет, но замечательна судьба всей семьи Черновых: один брат убит на известной дуэли с Новосильцевым, другой на Варшавском приступе, третий умер в холеру, а этот четвертый, и говорят, последний».

История эта потрясла людей с представлениями прошлой эпохи не только своей человеческой трагедийностью, но и зловещей идеологичностью. В двадцать пятом году старший Чернов неистово добивается поединка, возбуждаемый братьями и подталкиваемый политическими единомышленниками. Поединок для него — единственный достойный выход. В тридцать втором году младший Чернов предпочитает не менее естественному в данной ситуации поединку откровенное убийство, коварный самосуд…

В мае тридцать шестого года обе столицы ошеломлены были делом Павлова. Чиновник Павлов смертельно ранил кинжалом чиновника Апрелева, когда тот возвращался с молодой женой из церкви после венчания. Схваченный и судимый военным судом, он отказался объяснить что-либо и сказал только: «Причину моего поступка может понять и оценить только Бог, который и рассудит меня с Апрелевым».

И, уже лишенный дворянства, осужденный на каторгу, он согласился открыться самому императору и написал ему письмо.

Никитенко, как всегда, с печальной горестью описал происшедшее: «Удивительные дела! Петербург, насколько известно, не на военном положении, а Павлова велено судить и осудить в двадцать четыре часа военным судом. Его судили и осудили. Палач переломил над его головой шпагу или, лучше сказать, на его голове, потому что он пробил ему голову. Публика страшно восстала против Павлова, как „гнусного убийцы“, а министр народного просвещения наложил эмбарго на все французские романы и повести, особенно Дюма, считая их виновными в убийстве Апрелева. Ведь доказывал же Магницкий, что книга Куницына „Естественное право“, напечатанная по-русски и в Петербурге, вызвала революцию в Неаполе. Павлова, как сказано, судили и осудили в двадцать четыре часа. Между тем вот что открылось. Апрелев шесть лет тому назад обольстил сестру Павлова, прижил с ней двух детей, обещал жениться. Павлов-брат требовал этого от него именем чести, именем своего оскорбленного семейства. Но дело затягивалось, и Павлов послал Апрелеву вызов на дуэль. Вместо ответа Апрелев объявил, что намерен жениться, но не на сестре Павлова, а на другой девушке. Павлов написал письмо матери невесты, в котором уведомлял ее, что Апрелев уже не свободен. Мать, гордая, надменная аристократка, отвечала на это, что девицу Павлову и детей ее можно удовлетворить деньгами. Еще другое письмо написал Павлов Апрелеву накануне свадьбы. „Если ты настолько подл, — писал он, — что не хочешь со мной разделаться обыкновенным способом между порядочными людьми, то я убью тебя под венцом…“ Теперь Павлова приказано сослать на Кавказ солдатом с выслугою».

История эта удивительно напоминала историю Черновых — Новосильцевых. Но с печальной поправкой на другие времена. Все явственнее, подлее, циничнее. Теперь дворянин в немалом чине не стыдится бесчестья, публичного скандала, который неминуемо повлек бы отказ от дуэли в столь щекотливых обстоятельствах. Здесь — в отличие от убийства Шишкова Черновым-младшим — самосуд остался единственным способом защиты чести.

Право на поединок превращалось в право на отказ от поединка. Пощечина воспринималась как повод для предательского удара кинжалом. Угроза огласки бесчестного поступка хладнокровно игнорировалась…

Пушкин внимательно следил за всеми сколько-нибудь известными историями и вообще смертельными столкновениями. Они давали возможность сравнивать эпохи, в них с кровавой громкостью говорило время.

«То, что ты пишешь о Павлове, — отвечал он жене из Москвы в мае тридцать шестого года, — помирило меня с ним. Я рад, что он вызвал Апрелева. — У нас убийство может быть гнусным расчетом: оно избавляет от дуэли и подвергается одному наказанию — а не смертной казни». Страшная история Павлова — Апрелева рождала мысль о распаде, растленности нравов. «У нас в Москве все, слава богу, смирно: бой Киреева с Яром произвел великое негодование в чопорной здешней публике. Нащокин заступается за Киреева очень просто и очень умно: что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться. Разве в наше время, когда мы били немцев на Красном Кабачке, и нам не доставалось, и немцы получали тычки сложа руки? По мне драка Киреева гораздо простительнее, нежели славный обед наших кавалергардов и благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза, а они утираются батистовым платком, смекая, что если выйдет история, так их в Аничков не позовут».

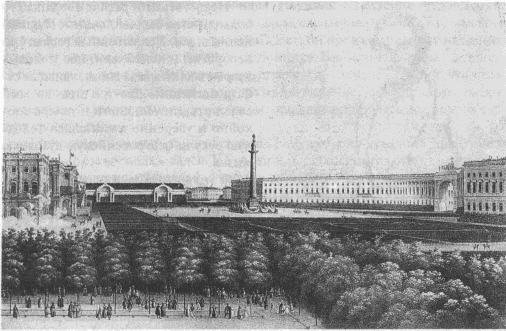

Панорама Дворцовой площади (фрагмент)

Литография по рисунку Г. Г. Чернецова. 1830-е гг.

Последний эпизод Пушкин трактовал как истинное знамение времени. А дело было, по рассказу Никитенко, вот какое: «…Несколько офицеров и в том числе знатных фамилий собрались пить. Двое поссорились — общество решило, что чем выходить им на дуэль, так лучше разделаться кулаками. И действительно, они надавали друг другу пощечин и помирились… Дело дошло до государя, и кучка негодяев была исключена из гвардии».

То, что произошло в самом элитарном гвардейском полку, придавало истории особую прелесть. Могло ли произойти что-либо подобное в кавалергардском полку, когда служили в нем Репнин, Михаил Орлов, Лунин, Пестель? Разумеется, нет.

Вполне возможно, что участники драки и не были вовсе трусами. Им просто было наплевать на то, что для людей дворянского авангарда казалось святыней. Они легко отождествляли себя с окружающим бесчестным миром. Для них пощечина оставалась пощечиной — результатом физического действия, и не более. Никакого символического значения она не имела.

Открытие Александровской колонны (фрагмент)

Литография. 1834 г.

Молодецкий гусарский разгул былых времен, воспетый Денисом Давыдовым, драка под горячую руку с немцами-ремесленниками, — выход молодых сил молодого времени, способ вырваться из системы предписаний, из имперской регламентации. Но гвардейские офицеры, подменяющие дуэль дракой на кулаках?..

Дуэль теряла всякий оттенок судебного поединка, на который правый выходил с сознанием своей правоты. Младший Чернов уповал на внезапный удар кинжалом, а не на справедливость дуэльной судьбы. Апрелев уповал на броню своего равнодушия к общественному мнению.

Пушкин с отвращением видел вокруг странных людей с понятиями гибельно чуждыми. Они не хотели бы стать иными, потому что так жить удобнее и не надо было нести бремя чести.

Гвардейский офицер попался на наглом воровстве. Император отдал его на суд курляндскому дворянству, ибо родом преступник был курляндец. Это была попытка напомнить об особом дворянском достоинстве. «Или хочет он сделать опять из гвардии то, что была она прежде? — с тоской вопросил себя Пушкин в дневнике. — Поздно!»

Поместив людей в бесчестный, лживый мир, ограничив их стремления казенным преуспеянием, подменив высокие цели фальшивыми кумирами, странно было ждать от них рыцарских добродетелей.

Нравственный распад дворянского большинства был необратим. Пушкин понимал это. Нравственный распад был необратим и неизбежен, ибо молодых дворян воспитывала эпоха, явившая себя в последние два-три года во всей своей отвратительности и теперь спокойно и уверенно налагавшая холодную руку на всю российскую духовную жизнь.

В это время Пушкин сказал одному из своих близких знакомых, «что уже теперь нравственность в Петербурге плоха, что скоро будет полный упадок».

Вся история его последнего поединка — с постыдной попыткой Геккернов уклониться от дуэли путем женитьбы, с использованием его врагами анонимных писем, не являющихся по традиции поводом для вызова, — свидетельство этого «полного упадка»…

Теперь злая фраза Николая I: «Я ненавижу дуэли; это варварство; на мой взгляд, в них нет ничего рыцарского» — звучала куда убедительнее, чем десять-пятнадцать лет назад.

Теперь можно было успешно наступать на традицию поединков и в сфере моральной.

В начале сороковых годов в придворной церкви Зимнего дворца в присутствии императора некое духовное лицо произнесло проповедь, в которой яростно обличало дуэли: «К вам обращаюсь, молодые воины, и спрошу у вас, для чего отечество дало вам меч? Не для защиты ли родины вашей? Как вы смеете поднимать его против вашего товарища и быть убийцею за одно неуместное слово, быть разбойником? Как осмеливаетесь мешать священное имя — честь — с безрассудным предрассудком, который на конец шпаги повесил все ваши добродетели? Вы полагаете, что тот человек уже более не обманщик, не клеветник, не вор картежный, когда он умеет драться, что обман его делается истиною, воровство обязанностию, клевета остережением, обида, нанесенная вам, вашей матери, супруге, сестре, дочери — искупается ударом палаша, и, какое бы оскорбление вы не сделали, стоит только убить на дуэли того, кого вы оскорбили, тогда злодей совершенно прав, справедлив. Иные дерутся до первой крови!.. До первой крови, — Великий Боже. А что тебе в этой крови, злое чудовище? Пить ли ее хочешь? Оклеветать женщину добродетельную, соблазнить жену товарища, друга, обыграть товарища в карты — не почитается между вами пороком, лишь бы этот клеветник, этот соблазнитель, этот вор был достаточно зол, чтобы убить своего противника, того, кого он обидел. Неужели вы думаете, что негодяй, который убьет того, кто назовет его негодяем, сделается по милости зверского своего преступления честным человеком? Нет, он прежнему своему названию прибавит гнусное название убийцы и разбойника. Бесчестный человек останется бесчестным, хотя бы он каждый день стрелялся… Замечено всеми, что негодяи чаще дерутся на дуэли; они, досадуя на неуважение, которое к ним имеют, и пользуясь безрассудным предрассудком, стараются прикрыть поединком черноту своей жизни».

Проповедник сознательно взял лишь одну сторону дуэльной практики и убедительно ею воспользовался. Но убедительной она могла стать только в эту эпоху — эпоху агонии дворянской чести и распада высокой дуэльной традиции. Недаром проповедь произнесена была в дворцовой церкви — в присутствии Николая, придворных, генералитета. Это был «социальный заказ»…

Вырождался и сам ритуал дуэли, превращаясь в самопородию. Гениальный наблюдатель происходящего Лермонтов рассказал дикую — по прежним понятиям — историю дуэли Печорина с Грушницким. Рассказал о том, как несколько офицеров задумали устроить из поединка — дела чести! — подлый фарс, зарядив только один из пистолетов. Печорин, изнывающий от отвращения к своему времени, убивает Грушницкого и за попытку посмеяться над последним правом благородного человека — правом возвысить себя в честном поединке, правом скинуть липкую паутину нечистого времени и хоть на миг подняться в смертельно чистый воздух дуэли, где два человека остаются наедине с судьбой. Грушницкий и драгунский капитан — дети эпохи, готовы на поступок, немыслимый в декабристские времена. Дуэль для них — способ убийства. Честь — пустой звук. Дуэль, призванная защитить честь, служит к усугублению бесчестья…

В истории поединка Печорина с Грушницким чрезвычайно важны некоторые детали — прямые намеки как на реальные факты, так и на литературные связи.

Лермонтов, разумеется, не мог не знать об убийстве Апрелева Павловым — он в это время служил в лейб-гусарском полку под Петербургом. Вполне возможно, что он слышал и о смерти Шишкова. И вряд ли случайна фраза Грушницкого: «Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла…».

Секундант Грушницкого — драгунский капитан, циник и фразер. Драгунским капитаном был Якубович, о похождениях которого Лермонтов наверняка был наслышан. Но если это может быть простым совпадением, то не может быть совпадением то, что второго секунданта Грушницкого зовут Иваном Игнатьевичем — так же как персонажа «Капитанской дочки», которого приглашает в секунданты Гринев и который презирает дуэли за их нелогичность.

В. А. Сологуб

Литография Л. Вегнера. 1843 г.

Граф Владимир Сологуб, человек весьма светский, которого Пушкин вызывал на дуэль в начале 1836 года (за бестактность в разговоре с Натальей Николаевной), а затем, после примирения, просил быть секундантом в поединке с Дантесом, — Сологуб в повести «Большой свет», написанной в 1839 году, рисует вполне анекдотическую околодуэльную ситуацию: «Граф вскочил с дивана. Дверь отворилась, и Сафьев вошел в комнату.

Оба поклонились друг другу учтиво, сухо и не говоря ни слова. Графу было как будто неловко, а Сафьев казался важнее обыкновенного.

Наконец он начал.

— Господин Леонин. — сказал он, — сделал мне честь выбрать меня в свои секунданты.

Граф поклонился и отвечал немного смутившись:

— Вам известно, что я… что мы… что Щетинин просил меня…

— Я для этого и имею честь быть у вас. Наше дело условиться о времени и месте поединка, выбрать пистолеты и поставить молодых людей друг перед другом.

Граф побледнел. Что скажет граф Б.? Что скажет граф Ж.? Человек, как он, замешанный в подобную историю!.. Если о ней узнают, ему навек должно бежать из Петербурга.

— Вы полагаете, — прошептал он с усилием, — что нет возможности помирить молодых людей?

— По-моему, — небрежно отвечал Сафьев, — всякая дуэль — ужасная глупость, во-первых, потому, что нет ни одного человека, который стрелялся бы с отменным удовольствием: обыкновенно оба противника ожидают с нетерпением, чтобы один из них первый струсил; а потом, к чему это ведет? Убью я своего противника — не стоил он таких хлопот. Меня убьют — я же в дураках. И к тому же, извольте видеть, я слишком презираю людей, чтоб с ними стреляться… Впрочем, не о том дело. Я вам должен сказать, что юноша мой очень сердит, не принимает объяснений и хочет стреляться не на живот, а на смерть. Завтра утром.

— Завтра утром? — повторил граф.

— За Волковым кладбищем, в седьмом часу.

— Но… — прервал граф.

— Барьер в десяти шагах.

— Позвольте… — заметил граф.

— От барьера каждый отходит на пять шагов.

— Однако… — заметил граф.

— Стрелять обоим вместе. Кто даст промах, должен подойти к барьеру. Разумеется, мы будем стараться не давать промахов.

— Но нельзя ли… — завопил граф.

— Насчет пистолетов будьте спокойны: у меня пистолеты удивительные, даром что без шнеллеров по закону, а чудные пистолеты.

Граф был в отчаянии».

Это не просто сатира. Это модель новой идеологии. Разумеется, родилась она не в тридцатые годы. Она всегда существовала рядом с высокой дуэльной традицией. Недаром мы снова и снова возвращаемся к незабвенному Ивану Игнатьичу и его бессмертной формуле: «Ну, а если он вас просверлит?.. Кто будет в дураках, смею спросить?», которую дословно повторяет Сафьев. Той же мыслью закончил свою запись тридцатого года Алексей Вульф. Но теперь эта идеология вытеснила ту, высокую, и стала господствующей, цинически откровенной. Причем новые поколения и прежний, классический дуэльный быт рассматривали сквозь эти новые представления. Иван Сергеевич Тургенев пишет в 1846 году рассказ «Бретер», — относя действие сперва к девятнадцатому, а во втором варианте к двадцать девятому году, — где поединок представляется способом удовлетворения мелких и темных страстей.

Причины оскудения дуэльной традиции были многообразны. Разрушался — стремительно и драматично — дворянский мир, а с ним рушилось и соответствующее миропонимание. От поединков отказывались теперь не только от трусости или презрения к правилам чести. Другими становились сами эти правила.

Лермонтов, который был, как считается, сильно искаженным прототипом Леонина в «Большом свете», в «Княгине Лиговской», написанной в тридцать шестом году, предлагает сразу и объяснение сценам, подобным гвардейской пирушке с мордобоем вместо дуэли, и разворачивает одну из новых психологических ситуаций, не поддающихся простой оценке. Герой повести Григорий Александрович Печорин, аристократ-конногвардеец, оскорбил бедного чиновника и, как показалось окружающим, ловко избежал скандала — «истории». — «О! история у нас вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю., все равно, вы теряете все: расположение общества, карьеру, уважение друзей… попасть в историю! ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история не кончилась. Частная известность уж есть острый нож для общества, вы заставили об себе говорить два дня. — Страдайте же двадцать лет за это. Суд общего мнения везде ошибочный, происходит у нас совсем на других основаниях, чем в остальной Европе; в Англии, например, банкрутство — бесчестье неизгладимое, — достаточная причина для самоубийства. Развратная шалость в Германии закрывает навсегда двери хорошего общества (о Франции я не говорю: в одном Париже больше разных общих мнений, чем в целом свете) — а у нас?.. объявленный взяточник принимается везде очень хорошо: его оправдывают фразою: „и! кто этого не делает!..“ Трус обласкан везде, потому что он смирный малый, а замешанный в историю! — о! ему нет пощады…».

М. Ю. Лермонтов

Акварель А. Клюндера. 1838 г.

Потому-то — ориентируясь на новую господствующую идеологию, — гвардейцы к презрительному изумлению Пушкина предпочитали снести оплеухи, но не попасть в «историю». Потому-то в таком отчаянии был граф из «Большого света», которому предстояло быть секундантом и, соответственно, попасть в историю… Раньше участием в поединке гордились. Теперь…

Но Печорину не удалось избежать объяснения с оскорбленным и произошла в высшей степени значимая сцена. «…Печорин, сложив руки на груди, прислонясь к железным перилам и прищурив глаза, окинул взором противника с ног до головы и сказал:

— Я вас слушаю!..

— Милостивый государь, — голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели, — милостивый государь!.. вы меня обидели! вы меня оскорбили смертельно.

— Это для меня не секрет, — отвечал Жорж, — и вы могли бы объясниться при всех: — я вам отвечал бы то же, что теперь отвечу… когда же вам угодно стреляться? нынче? завтра? — я думаю, что угадал ваше намерение…

— Милостивый государь! — отвечал он, задыхаясь, — вы едва меня сегодня не задавили, да, меня, который перед вами… и этим хвастаетесь, вам весело! — а по какому праву? потому что у вас есть рысак, белый султан? золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы?..

— Ваши рассуждения немножко длинны — назначьте час — и разойдемтесь: вы так кричите, что разбудите всех лакеев…

— Какое дело мне до них! — пускай весь мир меня слушает!..

— Я не этого мнения… Если угодно, завтра в восемь утра я вас жду с секундантом.

Печорин сказал свой адрес.

— Драться! я вас понимаю! — драться на смерть!.. И вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик!.. Прекрасное утешение!.. Нет, я б желал, чтоб вы жили вечно, и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться! нет!.. тут успех слишком неверен…

— В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать, — возразил Печорин, пожав плечами…».

Это удивительная сцена — разговор героя Пушкина с героем Достоевского, людей с совершенно различными представлениями о чести и смысле дуэли.

С гениальным чутьем двадцатидвухлетний Лермонтов осознал и показал перегиб, перелом времени — психологический рубеж двух эпох.

Чиновник Красинский, бедный дворянин, оскорбленный Печориным, отказывается от поединка вовсе не из трусости. У него два резона — один: старушка-мать, которую он содержит, второй, более общий и глубокий: даже смерть противника не решает его психологических проблем, а, быть может, и усугубляет их.

Причины отказа от поединков со временем становились все сложнее потому, что для русского дворянина в стремительно меняющемся мире резко усложнилась проблема самореализации, а, соответственно, менялись самовосприятие и представление о чести.

Ясный тому пример — дуэльная история Бакунина — Каткова.

В августе 1840 года на квартире Белинского произошла безобразная сцена между двумя вчерашними друзьями. Катков обвинил Бакунина во вмешательстве в его, Каткова, интимные дела. Белинский рассказывал: «Он пришел в мой кабинет, где и встретился с Катковым лицом к лицу. Катков начал благодарить его за его участие в его истории. Бакунин, как внезапно опаленный огнем небесным, попятился назад и затем вышел в спальню и сел на диван, говоря с изменившимся лицом и голосом и с притворным равнодушием: „фактецов, фактецов, фактецов, я желал бы фактецов, милостивый государь!“ — „Какие тут факты! Вы продавали меня по мелочи, Вы — подлец, сударь!“ — Бакунин вскочил: „Сам ты подлец!“ — „Скопец!“ — Это подействовало на него сильнее „подлеца“: он вздрогнул как от электрического удара. Катков толкнул его с явным намерением завязать драку… Бакунин бросился к палке, завязалась борьба». После драки, во время которой Катков ударил Бакунина по лицу, последовал, естественно, вызов со стороны Бакунина, Катков вызов принял. А затем Бакунин сделал все, чтобы поединок не состоялся…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

У истоков дворянской эмансипации

У истоков дворянской эмансипации Драматические события начала 1730 года выдвинули на передний план проблему статуса и положения российского дворянства. С петровских времен произошли заметные изменения в положении, а главное – в мировоззрении вчерашних служилых людей, а

Глава 2 ПРИЗРАК ДВОРЯНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Глава 2 ПРИЗРАК ДВОРЯНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ Стоят во время воинского парада на Мавзолее Чингисхан, Атилла и Наполеон. Чингисхан с Атиллой стонут: — Вот мне бы такие танки! Такие пушки! Такие ракеты! А Наполеон не смотрит на технику, всё листает газету «Правда». А потом со

Глава четвертая ГОДЫ СОРОКОВЫЕ… СУДЫ ЧЕСТИ ДЛЯ ЧЕСТИ НЕ ИМЕВШИХ…

Глава четвертая ГОДЫ СОРОКОВЫЕ… СУДЫ ЧЕСТИ ДЛЯ ЧЕСТИ НЕ ИМЕВШИХ… Береги платье снову, а честь — смолоду. Русская народная пословица Мы знали, что если есть указание Сталина, для нас оно закон. Хоть лопни, но всё выполни. Н. К. Байбаков, сталинский нарком, хрущевский

Засилье дворянской элиты

Засилье дворянской элиты 1722. — Пётр I, после известного столкновения с царевичем Алексеем, упразднил традиционный порядок престолонаследия, основывавшийся на первородстве, и предоставил каждому монарху право самому выбирать себе преемника. Но сам он его назвать не

Начало и конец благородной дворянской науки

Начало и конец благородной дворянской науки Позволю представить вам, уважаемые читатели, сюжет, относящийся к генеалогии, в виде небольшого рассказа.Если бы матушку небезызвестного недоросля Митрофана Простакова спросили: «А бывают ли науки дворянские?» – то, возможно,

Политика принца Оранского и дворянской эмиграции

Политика принца Оранского и дворянской эмиграции На севере партизанская борьба приняла несколько иную форму. Там матросы, портовые рабочие, некоторые судовладельцы и дворяне-кальвинисты сели на корабли и повели войну против испанцев на море, используя как порты Англии,

14. На дворянской пирушке

14. На дворянской пирушке Послушав утреннюю беседу Тимофея Савельевича Скобеева с Матреной Прокофьевной, отправимтесь на вечерок к помещику Новгородского уезда, к Петру Ивановичу Баранову, в Николо-Дымский погост.На второй день праздника, 26 декабря 1721 года, в усадьбе

а. Интеллектуальная реформация дворянской элиты

а. Интеллектуальная реформация дворянской элиты Начавшаяся в 1517 г. в Германии реформация не замедлила проявиться и по соседству с Литвой: в 1525 г. возникло протестантское Прусское герцогство. В управляемых Ягеллонами странах епископы обладали значительным влиянием, и

г. Выдвижение дворянской политической модели литовской народности

г. Выдвижение дворянской политической модели литовской народности Подняв вопрос об изменении I Литовского статута, сейм не сумел сформулировать конкретную программу подобных изменений. Великий князь назначил в комиссию представителей дворянской элиты (но вместе с

Усилении дворянской и клерикальной реакции в 1825–1829 годах

Усилении дворянской и клерикальной реакции в 1825–1829 годах В сентябре 1824 г. умер Людовик XVIII и королем Франции стал его брат Карл X. Новый король, носивший до своего воцарения титул графа д’Артуа, был известен как фанатичный приверженец дореволюционного режима.

Глава 4. «КТО В ДОМЕ ХОЗЯЙКА»: ТЕНДЕР И КУЛЬТУРА ДВОРЯНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Глава 4. «КТО В ДОМЕ ХОЗЯЙКА»: ТЕНДЕР И КУЛЬТУРА ДВОРЯНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ На каждом доме в Москве и в Санкт-Петербурге находится надпись с именем его владельца, — заметил Август фон Гакстгаузен в своем очерке русской жизни 1840-х гг. — Идя по улице, можно быть уверенным, что

Приобщение к дворянской культуре

Приобщение к дворянской культуре Во второй половине XIX в. набирала силу тенденция к приобщению значительной части купечества к дворянской («новой») культуре.В домах известнейших московских купцов Бахрушиных, Третьяковых, Боткиных, Мамонтовых, Морозовых, Рукавишниковых